宣伝失礼しました。本編に移ります。

数多くのWeb広告手法が存在する中で、ディスプレイ広告の出稿を検討される際、「本当にコンバージョンは獲得できるのか?」「獲得効率を最大化する具体的な運用方法とは何か?」といった、費用対効果(ROI)に直結する疑問をお持ちのビジネスパーソンは少なくないでしょう。多くの解説記事が「認知拡大」や「ブランディング」といった効果を謳う中、本稿ではその側面を敢えて削ぎ落とし、ディスプレイ広告を純粋な**「獲得型広告」**として捉え、いかにして直接的な成果、すなわちコンバージョン(商品購入、問い合わせ、資料請求など)を最大化するかに徹底的にフォーカスします。ディスプレイ広告を用いて、事業成長に直結するリードや売上を獲得するための、実践的かつ専門的な知見を求める方は、ぜひ最後までお付き合いください。

本稿を通じて、ディスプレイ広告が単なる「ばらまき広告」ではなく、データと戦略に基づけば、検索広告に匹敵する、あるいはそれを超える獲得チャネルになりうることをご理解いただけると確信しております。

なお、Web広告の二大巨頭であるYahoo!広告およびGoogle広告の全体像をまず把握したいという方は、以下の入門ガイドが体系的な理解の一助となります。

ディスプレイ広告とは:獲得のための戦略的アプローチ

ディスプレイ広告とは、Webサイトやスマートフォンアプリの広告枠に、画像、動画、テキストといったビジュアル要素を用いて表示される広告フォーマットを指します。一般的に「バナー広告」として広く認識されているものが、このディスプレイ広告の代表例です。しかし、我々が本稿で論じるディスプレイ広告は、単に「Web上の看板」という受動的な存在ではありません。精緻なターゲティング技術とデータドリブンな最適化を駆使することで、将来の優良顧客となりうるユーザーを特定し、コンバージョンへと導くための**能動的かつ強力な獲得手段**です。その本質は、ユーザーのWeb上の行動履歴や文脈を読み解き、「今、このユーザーに、このクリエイティブを見せれば、クリックし、最終的にコンバージョンする可能性が最も高い」という仮説を高速で検証し続ける、極めて戦略的なダイレクトレスポンス広告の一形態であると定義できます。

ディスプレイ広告とリスティング広告の異なる点:獲得機会の質の差異

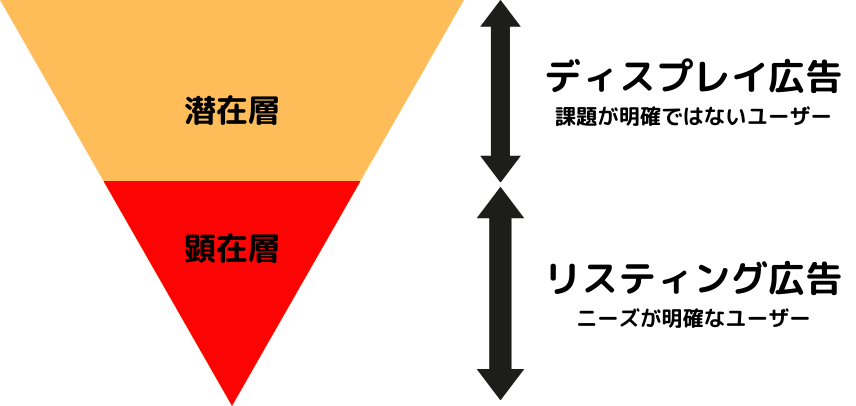

ディスプレイ広告と同様に、運用型広告の主軸をなすリスティング広告(検索連動型広告)との違いを理解することは、両者を戦略的に使い分け、広告投資対効果(ROAS)を最大化する上で不可欠です。両者の違いは、単なる見た目の問題ではなく、**「どのようなユーザーから、どのようにコンバージョンを獲得するか」**という、獲得機会の「質」と「タイミング」の根本的な差異に起因します。ここでは、以下の3つの観点から、その本質的な違いを解き明かします。

- 広告の掲載場所と、それに伴う獲得機会の違い

- 訴求するターゲット層の「ニーズの顕在度」の違い

- 広告フォーマットがコンバージョン率(CVR)に与える影響の違い

これらの違いを深く理解することで、各広告手法の役割を明確にし、予算配分やクリエイティブ戦略を最適化するための強固な土台を築くことができます。

広告の掲載場所が異なる:検索結果(点)とWeb空間(面)での獲得戦略

ディスプレイ広告とリスティング広告の最も明白な違いは、その掲載場所にあります。この掲載場所の違いが、そのまま獲得機会の性質の違いに直結します。

リスティング広告は、ユーザーが能動的に特定のキーワードを入力し、情報を探している「検索結果画面」という極めて限定的な場所に表示されます。これは、ユーザーが自身の課題や欲求を言語化し、解決策を探している瞬間をピンポイントで狙う「点」の獲得戦略と言えます。ユーザーの意図が明確であるため、コンバージョン率は高くなる傾向にありますが、一方で「検索する」という行動を起こしたユーザーしかターゲットにできず、リーチできるパイの大きさに限界があります。

対して、ディスプレイ広告は、ニュースサイト、ブログ、専門情報サイト、動画共有プラットフォーム、スマートフォンアプリといった、Web空間に存在する無数の広告枠、すなわち「面」に展開されます。ユーザーが必ずしも何かを能動的に検索しているわけではない、情報収集や娯楽といった様々な文脈の中で広告が配信されます。これは、検索という行動に至る前の、より広範なユーザー行動の中にコンバージョン機会を見つけ出す「面」の獲得戦略です。一見、コンバージョンから遠いように見えますが、後述する精緻なターゲティングを用いることで、「今は検索していないが、過去の行動から見て、この商品に強い関心を持つ可能性が高い」といったユーザーを狙い撃ちすることが可能となり、リスティング広告ではリーチできない膨大な潜在顧客層からの獲得を実現します。

配信ターゲットが異なる:ニーズの顕在度に応じた刈り取り戦略

広告を配信するターゲット層の「ニーズの顕在度」も、両者の決定的な違いです。この違いは、広告運用におけるCPA(顧客獲得単価)やCVR(コンバージョン率)の捉え方に大きく影響します。

リスティング広告は、例えば「ランニングシューズ メンズ おすすめ」といった具体的なキーワードで検索するユーザーに広告を表示します。これは、商品やサービスに対するニーズがすでに顕在化しており、「購入」という最終アクションに近いユーザーを対象とする、いわば「今すぐ客」を刈り取るための広告です。課題が明確なため、広告文で直接的にベネフィットを訴求することが有効です。

一方、ディスプレイ広告の主戦場は、ニーズがまだそれほど明確になっていない、あるいはユーザー自身が課題を自覚していない「潜在層」から、過去の行動により興味が示唆される「準顕在層」です。例えば、ランニングに関するブログを頻繁に読んでいるユーザーに対し、最新のランニングシューズの広告を表示するようなアプローチです。このユーザーは今すぐ購入を検討しているわけではないかもしれません。しかし、その行動履歴は、彼らがランニングというテーマに強い関心を持っていることを示しています。このようなユーザーに適切なタイミングで適切なクリエイティブを提示することで、新たなニーズを喚起し、最終的なコンバージョンへと繋げることができるのです。特に、一度自社サイトを訪れたユーザーを追跡する「リターゲティング」は、ディスプレイ広告が最も得意とする領域であり、極めて高い費用対効果を発揮する強力な刈り取り手法となります。

広告形式が異なる:テキストの説得力とビジュアルの訴求力

広告のクリエイティブ形式も、獲得効率に大きく影響する要素です。

リスティング広告は、基本的にテキストのみで構成されます。限られた文字数の中で、いかにユーザーの検索意図に合致した、説得力のあるメッセージを伝えられるかが鍵となります。ユーザーは情報を求めて検索しているため、ロジカルで分かりやすいテキストが高く評価される傾向にあります。

対照的に、ディスプレイ広告は画像や動画、アニメーションといったリッチなビジュアル表現が可能です。これにより、テキストだけでは伝えきれない製品の魅力や使用イメージを直感的に訴求できます。例えば、アパレル商材であればコーディネートのイメージを、食品であれば美味しそうな調理例を、SaaSプロダクトであれば洗練されたUIのスクリーンショットを見せることで、ユーザーの感情に働きかけ、クリックやコンバージョンへの意欲を効果的に高めることができます。ビジュアルはテキストよりも多くの情報を短時間で伝達できるため、ユーザーの注意を一瞬で引きつけ、記憶に残りやすいという利点もあります。この視覚的訴求力は、特に検討期間が比較的長い商材や、デザイン性が重要な商材の獲得において、強力な武器となります。

ディスプレイ広告の代表的種類:二大ネットワークの特性と選択基準

ディスプレイ広告を運用する上で、主戦場となるのがGoogleとYahoo! JAPANが提供する二大広告ネットワークです。それぞれが膨大な数の提携サイトやアプリを束ねており、広告主はこれらのネットワークを通じて、多種多様なユーザーにアプローチします。両者の特性を理解し、自社のターゲット顧客がどちらのプラットフォームにより多く存在するかを見極めることが、獲得効率を高める第一歩となります。

GDN(Googleディスプレイネットワーク):圧倒的なリーチと高機能なターゲティング

GDN(Google Display Network)は、その名の通りGoogleが提供する世界最大級のディスプレイ広告ネットワークです。食べログやアメーバブログといった国内大手サイトから、個人ブログ、ニュースサイト、そしてYouTubeやGmail、Google DiscoverといったGoogle独自のサービスに至るまで、そのリーチ先は200万以上と公表されています。この圧倒的なリーチ量は、ニッチなターゲット層であっても、どこかのWebサイト上で必ず接点を見つけられる可能性を秘めています。GDNの真価は、単なる面の広さだけではありません。Googleの持つ膨大なユーザーデータを活用した、高精度なターゲティング機能にあります。特に、特定のキーワードで検索したり、特定のURLを閲覧したりしたユーザー群を「カスタムオーディエンス」として定義し、彼らがGDNの提携サイトを閲覧している際に広告を配信する機能は、検索行動という強い意図をディスプレイ広告の獲得に直結させる強力な手法です。Gmail広告やYouTube広告など、多様なフォーマットと組み合わせることで、あらゆる角度からコンバージョンを狙うことが可能です。

っていったい何?基本知識や特徴、設定方法などを解説.jpg)

YDA(Yahoo!広告 ディスプレイ広告(運用型)):国内最大級のポータルサイトへの配信と独自のターゲティング

YDA(Yahoo! Advertising Display Ads)は、Yahoo! JAPANが運営するWebサイトやサービス、そして提携パートナーサイトへ広告を配信するネットワークです。かつてはYDN(Yahoo!ディスプレイアドネットワーク)として知られていました。その最大の強みは、月間ページビューが約840億(2022年時点)とも言われる日本最大級のポータルサイト「Yahoo! JAPAN」のトップページをはじめ、Yahoo!ニュースやYahoo!天気、Yahoo!知恵袋といった、多くの日本人にとって日常的に利用されているサービスに広告を掲載できる点です。これにより、ビジネス層から主婦層まで、幅広いデモグラフィックのユーザーに対して安定したリーチが可能です。YDAの独自性として特筆すべきは、「サーチキーワードターゲティング」です。これは、過去にYahoo! JAPANで特定のキーワードを検索したユーザーに対して、その検索履歴を元にディスプレイ広告を配信する機能です。GDNのカスタムオーディエンスと考え方は似ていますが、Yahoo!という巨大な検索エンジンのデータを直接活用できる点でユニークです。検索広告では取りこぼしてしまったユーザーに対して、視覚的なアプローチで再度アタックをかける、といった追撃的な獲得戦略において非常に有効です。ビジネス利用者の多いYahoo!の特性上、BtoB商材においても高い効果が期待できるネットワークと言えるでしょう。

ディスプレイ広告の課金方式と費用:獲得対効果を最大化する予算戦略

ディスプレイ広告の運用成果を最大化するためには、その費用構造を正しく理解し、事業目標に合致した予算戦略を立てることが不可欠です。ここでは、主要な課金方式の種類とそれぞれの戦略的な使い分け、そして具体的な費用相場と実践的な予算の考え方について詳述します。

ディスプレイ広告の主要課金方式と戦略的選択

ディスプレイ広告の課金方式は、キャンペーンの目的、すなわち「何を以て成果とするか」によって選択すべきものが異なります。ここでは代表的な2つの課金方式と、その派生形について解説します。

クリック課金(CPC: Cost Per Click):サイト誘導の費用対効果を重視

クリック課金は、広告がユーザーによってクリックされ、自社のランディングページに遷移した時点で初めて費用が発生する方式です。広告が何千回表示されようとも、クリックされなければ費用は一切かかりません。この方式の最大のメリットは、広告に興味を示し、能動的なアクションを起こしたユーザーに対してのみ予算を投下できる点にあります。そのため、無駄な広告費を抑制しやすく、費用対効果を追い求める獲得型のキャンペーンにおいて最も基本となる課金方式です。特に、広告のクリック率(CTR)が比較的低いと予想される、広範なターゲティングを行う初期段階や、コンバージョンへのハードルが高い商材で、まずは見込み顧客をサイトに誘導したい場合に適しています。クリック単価はオークションによって決定されますが、目標とするCPA(顧客獲得単価)から逆算して、許容できるCPCの上限を設定することが重要になります。

インプレッション課金(CPM: Cost Per Mille):視認性を重視し、クリック単価を抑制する

インプレッション課金は、広告が1,000回表示されるごとに費用が発生する方式です。クリックの有無にかかわらず課金されるため、一見すると獲得目的のキャンペーンには不向きに思えるかもしれません。しかし、この方式には戦略的な活用法があります。それは、**非常に高いクリック率(CTR)が見込める広告クリエイティブやターゲティングにおいて、クリック単価(CPC)を結果的に安く抑える**という使い方です。例えば、CTRが2%(ディスプレイ広告としては非常に高い数値)の広告があったとします。CPMが200円だとすると、1,000回表示で200円の費用がかかり、その間に20クリック(1,000回 × 2%)が生まれます。この場合の実質的なCPCは10円(200円 ÷ 20クリック)となり、CPC課金で運用するよりも遥かに安価にクリックを獲得できる可能性があります。リターゲティングのように極めて反応率の高いオーディエンスに配信する場合や、効果の高いクリエイティブの勝ちパターンが明確になっている場合に、インプレッション課金を選択することで、獲得効率を飛躍的に高めることができるのです。

また、昨今では単なるインプレッション(表示)ではなく、実際にユーザーの視認領域に広告が表示されたかを基準とする**vCPM(viewable CPM:ビューアブルインプレッション課金)**が主流となっています。これにより、「表示はされたが、画面の下の方にあって見られていない」といった無駄なインプレッションへの支払いを防ぎ、より質の高い広告表示に対してのみ投資することが可能になっています。

ディスプレイ広告の費用相場と実践的な予算の決め方

ディスプレイ広告の費用は、業界、商材、ターゲティングの精度、クリエイティブの品質など、無数の要因によって大きく変動するため、「絶対的な相場」は存在しません。しかし、意思決定のための目安となる数値と、実践的な予算策定のアプローチを理解しておくことは極めて重要です。

GDN(Googleディスプレイネットワーク)とYDA(Yahoo!広告)の費用目安

あくまで一般的な目安として、各ネットワークにおける費用感は以下のようになります。

| 課金方式 | 費用目安 |

| クリック課金(CPC) | 1クリックあたり 50円~150円程度 |

| インプレッション課金(vCPM) | 1,000回表示あたり 50円~500円程度 |

金融や不動産、人材といった競合性の高い業界ではCPCが高騰する傾向にあり、逆にニッチな商材や趣味の領域では比較的安価に収まることが多いです。重要なのは、これらの数値を鵜呑みにするのではなく、自社のビジネスモデルから逆算して許容できるコストを見極めることです。

また、GDNやYDAには特殊な課金形態を持つプロダクトも存在します。

-

コンバージョン課金(支払いコンバージョン): GDNの一部アカウントで利用可能な、コンバージョンが実際に発生した時点でのみ費用が発生する究極の獲得目的の課金方式です。ただし、利用には「過去30日間で100件以上のコンバージョン」といった厳しい条件があり、十分なデータ量が蓄積されたアカウント向けのオプションとなります。

コンバージョン単価(CPA)での支払いを利用できるのは、以下の条件を満たしている広告アカウントです。

・過去 30 日間にアカウントで発生したコンバージョン数が 100 件を超えている。

・コンバージョンの 90% は、ユーザーが広告をクリックしてから 7 日以内に発生している。 - ファインド広告(現: デマンドジェネレーションキャンペーン): GmailやYouTubeのホームフィード、Discover面に配信されるGoogleの広告プロダクトで、獲得目的で強力な効果を発揮します。課金ポイントが掲載面によって異なり、例えばGmailでは広告見出しの最初のクリックで課金されるなど、特殊な仕様を持っています。

- Yahoo!ブランドパネル広告: Yahoo! JAPANのトップページという最も目立つ一等地に掲載される広告枠です。本来はブランディング目的で利用されることが多く、最低出稿金額も数百万円からと高額ですが、限定的なプランでは数十万円から出稿可能な場合もあります。大規模なセールや新商品発表など、短期間で大量のアクセスとコンバージョンを獲得したい場合に、戦略的な選択肢となり得ます。

【実践】獲得目標から逆算する予算策定法

獲得型広告としてディスプレイ広告を運用する上で最も合理的で実践的な予算の決め方は、**「目標CPA」と「目標獲得件数」から逆算するアプローチ**です。

-

ステップ1: 許容CPAを算出する

まず、1件のコンバージョンに対して、事業として最大いくらまで広告費を支払えるか(許容CPA)を定義します。これは、顧客生涯価値(LTV)や利益率から算出します。例えば、LTVが30,000円で、そのうち広告費として10,000円までかけられるなら、許容CPAは10,000円となります。 -

ステップ2: 目標獲得件数を設定する

次に、月間の目標コンバージョン(CV)件数を設定します。例えば、月に50件の問い合わせを獲得したい、といった具体的な数値です。 -

ステップ3: 月額予算を算出する

最後に、これら2つの数値を掛け合わせます。

月額予算 = 許容CPA × 目標獲得件数

上記の例であれば、10,000円 × 50件 = 500,000円 が、ディスプレイ広告に投下すべき月額予算の理論値となります。

もちろん、これはあくまで机上の計算であり、実際の運用ではCVRやCPCが変動します。しかし、この「ゴールから逆算する」という思考法を持つことで、単に「月30万円でお願いします」といった曖昧な予算設定ではなく、事業目標に直結した、戦略的な広告投資を行うことが可能になるのです。

ディスプレイ広告のターゲティング方法:獲得効率を最大化する配信技術の全て

ディスプレイ広告が「獲得型広告」として機能するための心臓部、それが**ターゲティング**です。いかに優れたクリエイティブを用意しても、それを届けるべき相手を間違えれば、コンバージョンは生まれません。ディスプレイ広告のターゲティングは、大きく分けて「どのような**"人"**に広告を見せるか」という**オーディエンスターゲティング**と、「どのような**"場所(Webページ)"**に広告を出すか」という**コンテンツターゲティング**の2つのアプローチに大別されます。ここでは、各ターゲティング手法の詳細と、それらを戦略的に活用して獲得効率を最大化するための実践的な方法論を解説します。

「人」を狙うオーディエンスターゲティング:購買意欲の高いユーザーを特定する

オーディエンスターゲティングは、ユーザーの属性やWeb上での行動履歴に基づき、特定のセグメントに対して広告を配信する手法です。獲得目的のキャンペーンにおいては、いかに購買意欲の高い(コンバージョンに近い)ユーザー群を見つけ出すかが鍵となります。

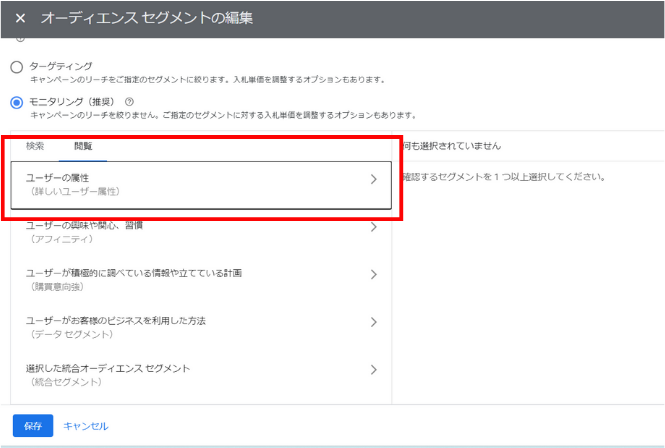

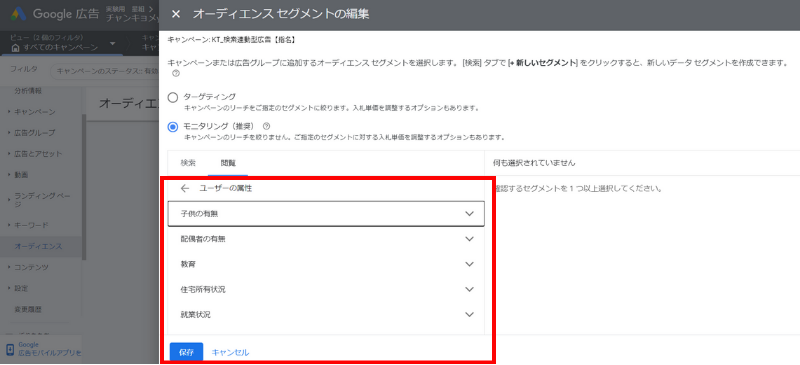

ユーザー属性(デモグラフィックターゲティング):最も基本的な絞り込み

年齢、性別、地域、使用デバイスといった基本的なユーザー属性で配信対象を絞り込む手法です。例えば、女性向け化粧品であれば女性に、都内の不動産であれば東京都内に住むユーザーに配信を限定します。GDNではさらに「子供の有無」「世帯年収」といった詳細なセグメントも利用可能で、より精度の高い絞り込みが行えます。これは、無駄な広告表示を減らすための最も基本的なフィルタリングであり、全てのターゲティングの土台となります。

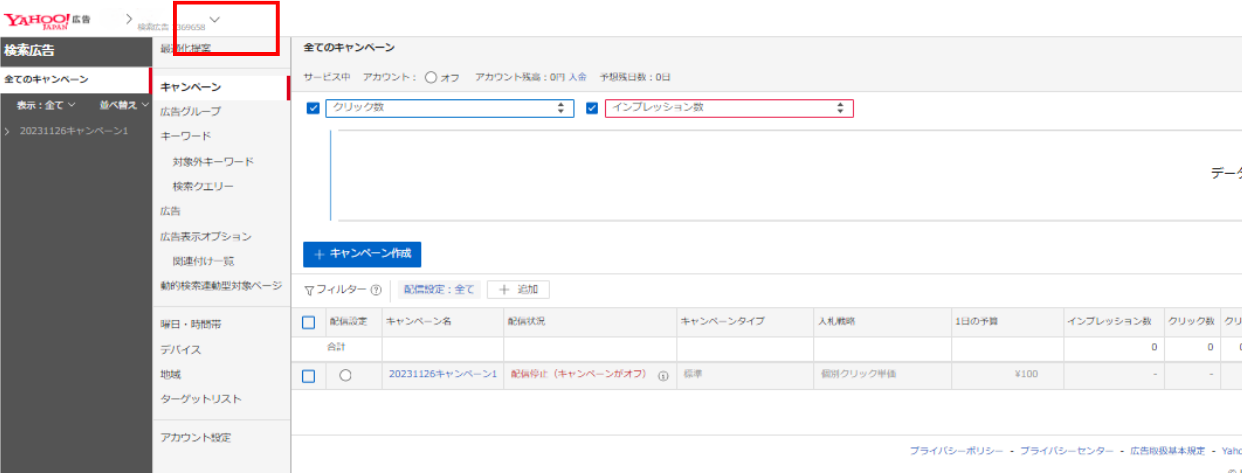

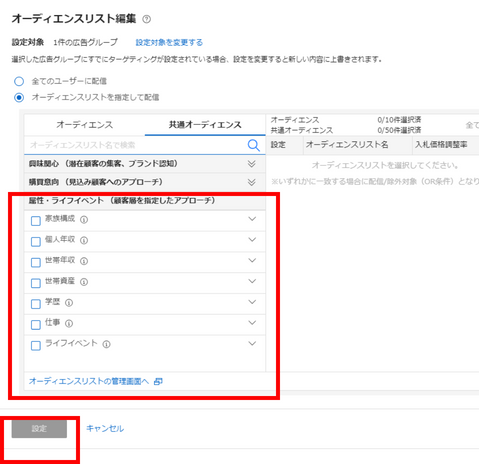

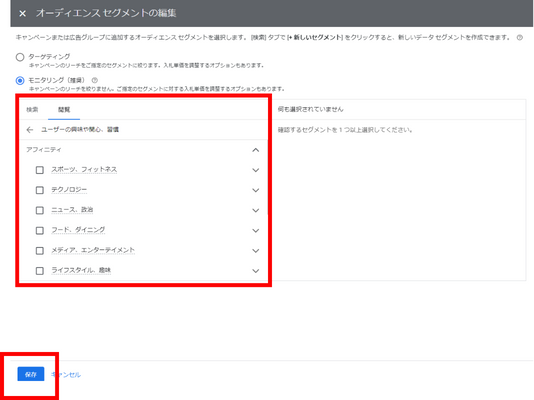

管理画面上でオーディエンス設定に進むと、具体的な属性を選択できます。

「ユーザーの属性」から、子供の有無や配偶者の有無、住宅所有状況などを細かく設定することが可能です。

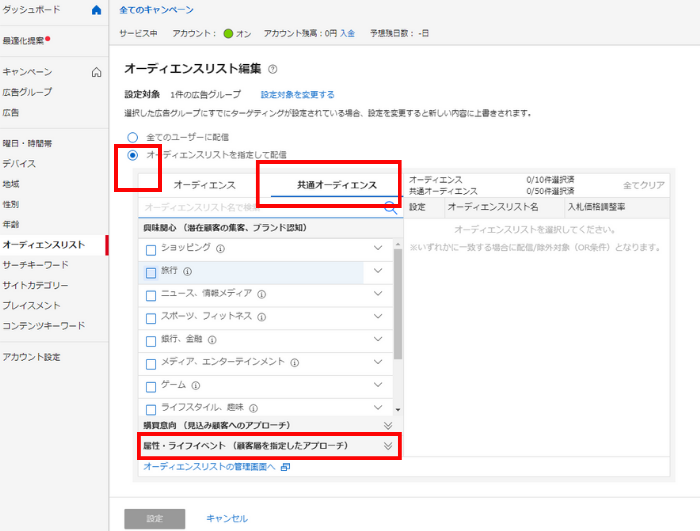

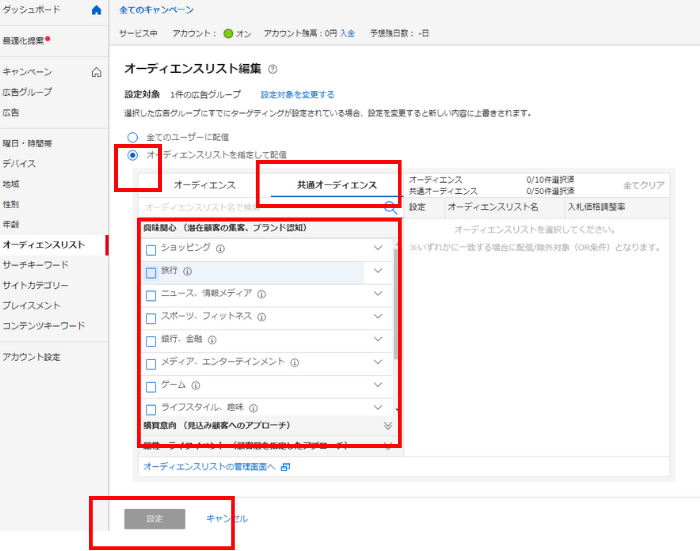

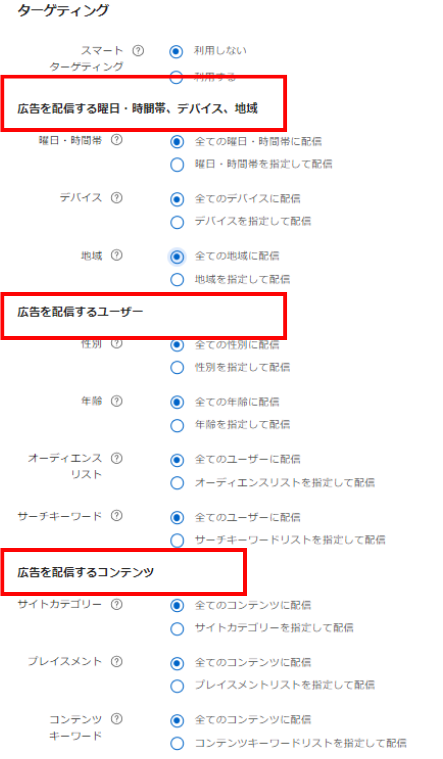

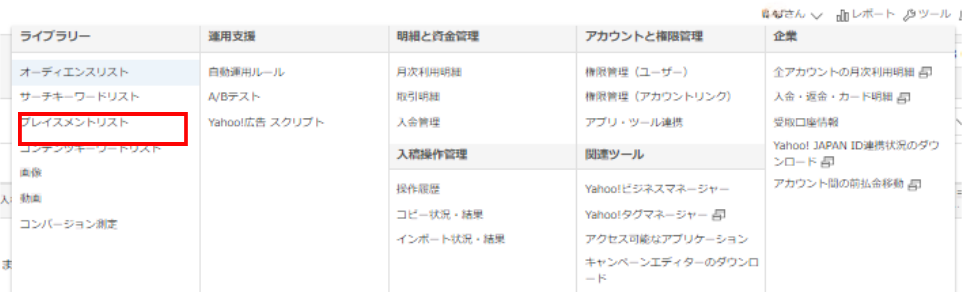

YDAでも同様に、広告管理ツールからオーディエンスリストの編集画面に進むことで、属性に基づいたターゲティング設定が可能です。

「属性・ライフイベント」から、家族構成や年収などの詳細なターゲティングが可能です。

興味関心・購買意向:コンバージョンに近いユーザー群を狙い撃つ

ユーザーがWeb上でどのような情報を閲覧し、どのような行動を取ったかに基づいて、その興味や関心、さらには購買意向を推定し、ターゲティングする手法です。獲得目的のキャンペーンで特に重要なのは、**「アフィニティ(特定の事柄に長期的な関心を持つ層)」**よりも、**「インテント(特定のカテゴリの商品・サービスの購入を積極的に検討している層)」**のセグメントです。

例えば「旅行好き」というアフィニティカテゴリは非常に広範ですが、「ハワイ行きの航空券」や「沖縄のホテル」といったインテントカテゴリは、具体的な購買行動に近いユーザーを含んでいるため、コンバージョン率が格段に高まります。さらに強力なのが**「カスタムセグメント(GDN)」**や**「オーディエンスリスト(YDA)」**です。これらは、特定のキーワード(例:「BtoB マーケティング ツール」)、特定のURL(例:競合他社の製品ページ)、特定のアプリなどを指定して、独自のオーディエンスリストを作成できる機能です。これにより、「競合製品を検討しているユーザー」や「自社製品に関連するキーワードで検索したばかりのユーザー」といった、極めて質の高い見込み顧客群に直接アプローチすることが可能になります。

YDAでも同様に、共通オーディエンスリストから興味関心や購買意欲に基づいたセグメントを選択できます。

サーチキーワードターゲティング(YDA):検索の意図をディスプレイで刈り取る

YDA独自の強力なターゲティング手法が、サーチキーワードターゲティングです。これは、過去にYahoo! JAPANで指定したキーワードを検索したユーザーに対し、その検索履歴という強力なシグナルを元にディスプレイ広告を配信するものです。「有効期間(いつ検索したか)」や「検索回数」も設定できるため、「過去7日以内に『会計ソフト クラウド』と3回以上検索したユーザー」といった、極めて具体的で意欲の高いセグメントを作成できます。これは、検索広告のクリックを逃したユーザーや、検索後に比較検討段階に入ったユーザーを、ディスプレイ広告の視覚的アプローチで再度捉え、コンバージョンに繋げるための非常に効果的な戦術です。

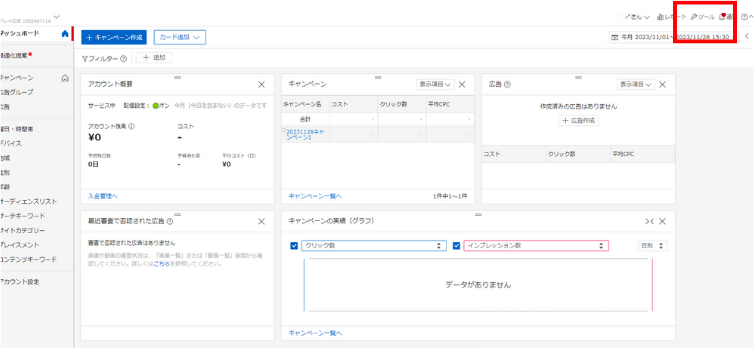

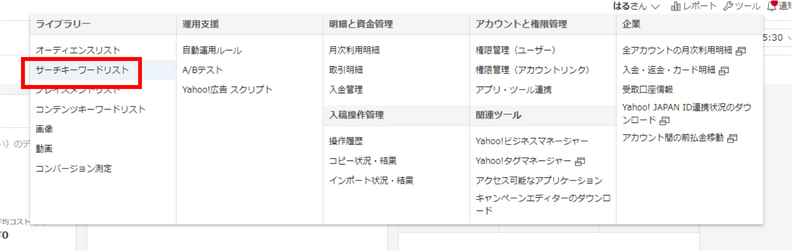

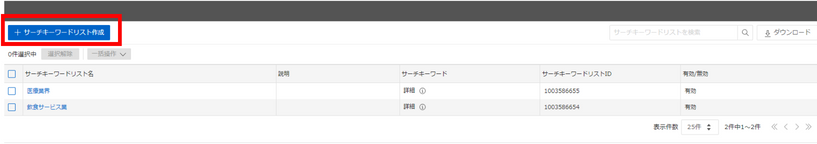

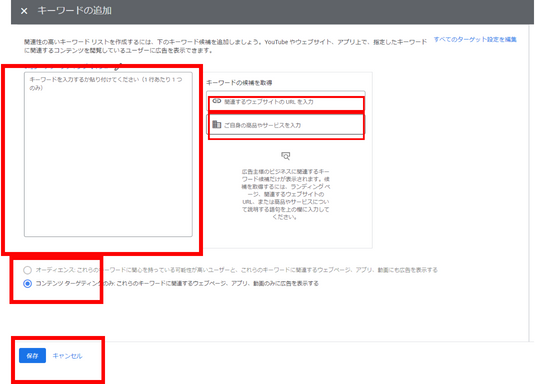

設定は、まず「サーチキーワードリスト」を作成し、それを広告グループに紐付けることで行います。

リスト名やキーワード、有効期間などを設定してリストを作成します。

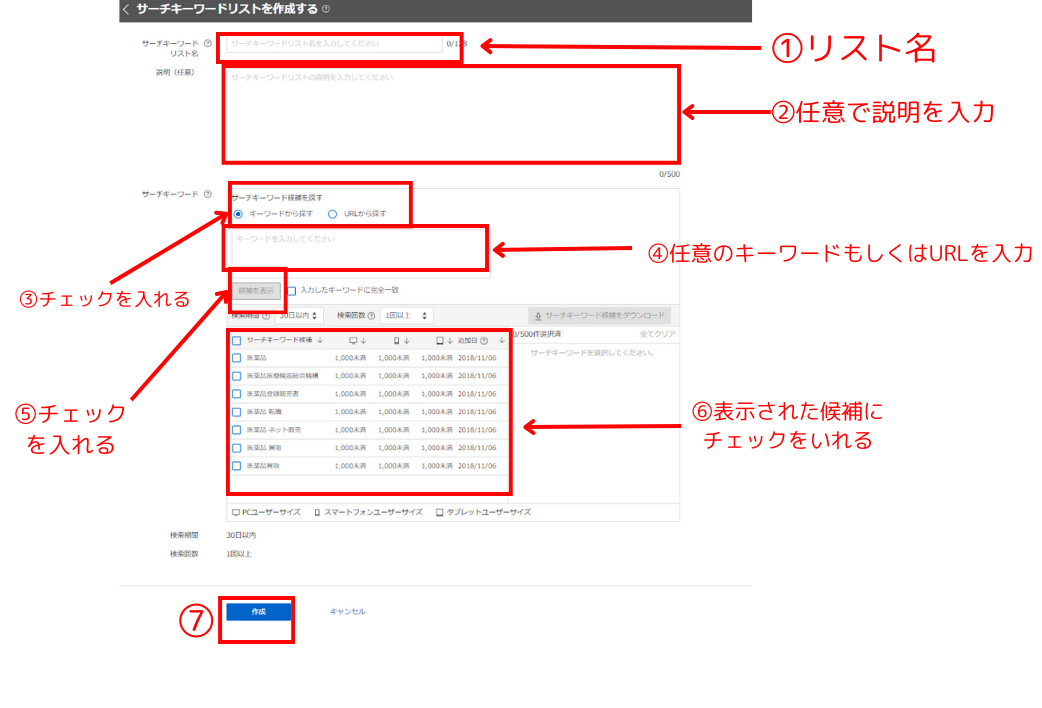

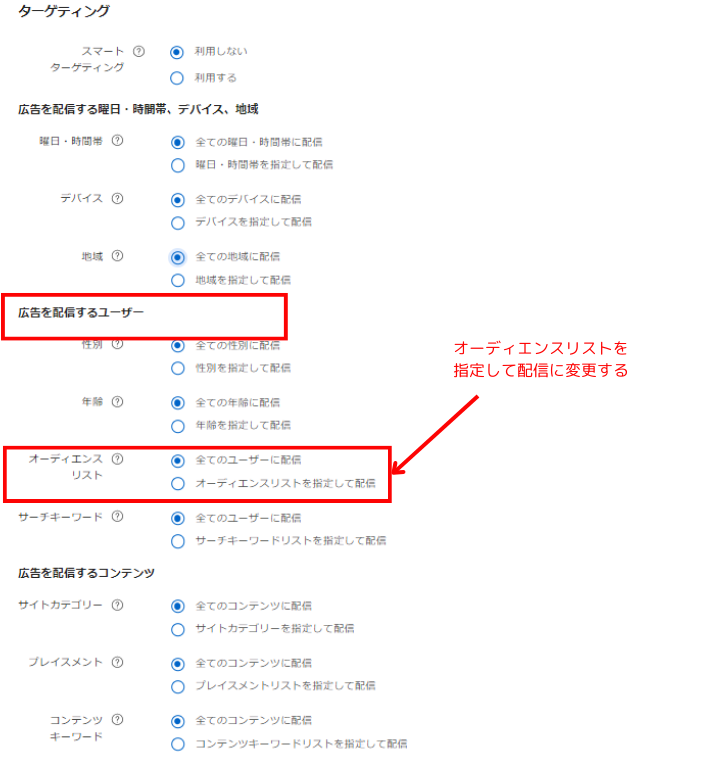

作成したリストを広告グループに設定します。

「サーチキーワードリストを指定して配信」を選択し、作成したリストを紐づけます。

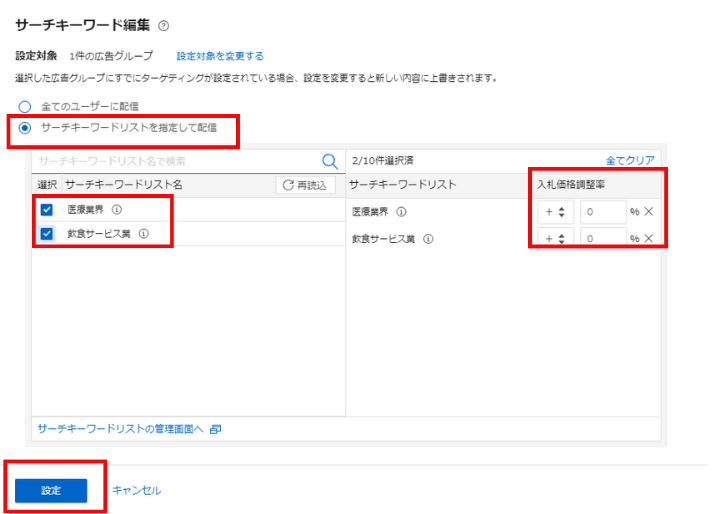

キャンペーン作成時にも、ターゲティング設定でこのサーチキーワードリストを指定します。

「広告を配信するユーザー」の部分で、作成したリストを指定することが重要です。

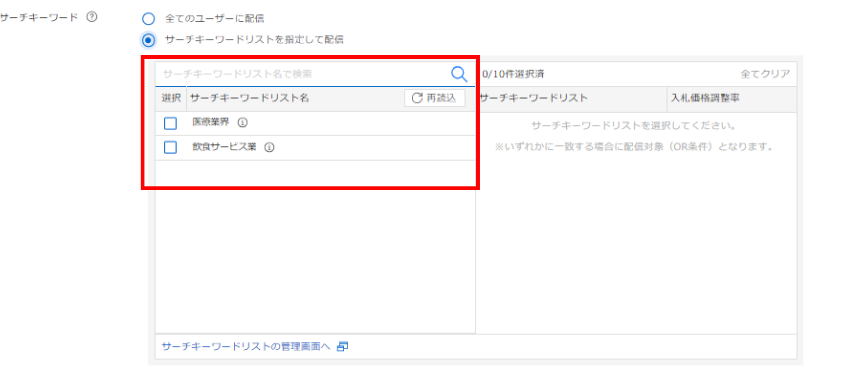

最後にクリエイティブを設定して完了です。

Webサイト・アプリへの訪問者(リマーケティング/サイトリターゲティング):最も費用対効果の高い獲得手法

GDNでは「リマーケティング」、YDAでは「サイトリターゲティング」と呼ばれる、獲得型ディスプレイ広告における最重要のターゲティング手法です。これは、一度自社のWebサイトやアプリを訪問したことがあるユーザーをリスト化し、彼らがネットワーク上の別サイトを閲覧している際に広告を追跡表示するものです。なぜこれが最重要かというと、対象となるユーザーは既に自社の商品やサービスを認知し、少なくとも一度は何らかの興味を示した、いわば**「フィルタリング済みの超優良見込み顧客」**だからです。新規顧客向けのターゲティングと比較して、CVRは数倍から数十倍に、CPAは数分の一になることも珍しくありません。ディスプレイ広告で確実に成果を出したいのであれば、まずこのリターゲティングから始めるのが定石です。成功の鍵は、リストの精緻化にあります。「サイト訪問者全員」という大雑把なリストだけでなく、「料金ページを見たユーザー」「特定の製品詳細ページを3分以上滞在したユーザー」「商品をカートに入れたが購入しなかったユーザー」など、ユーザーのサイト内での行動深度に応じてリストを細分化し、それぞれに最適化されたメッセージと入札単価を設定することで、費用対効果を極限まで高めることができます。

「場所」を狙うコンテンツターゲティング:コンバージョンが生まれる配信面を特定する

コンテンツターゲティングは、広告を配信するWebサイトやアプリ、動画そのもの、すなわち「配信面」を指定するアプローチです。自社の商品やサービスと親和性が高いコンテンツに広告を掲載することで、その文脈に関心を持つユーザーに効率的にリーチし、コンバージョンを狙います。

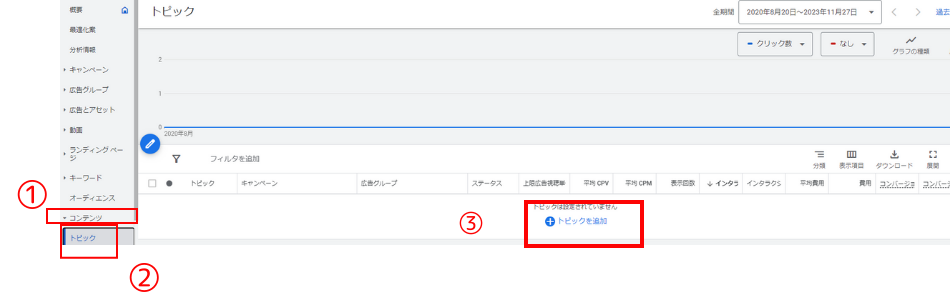

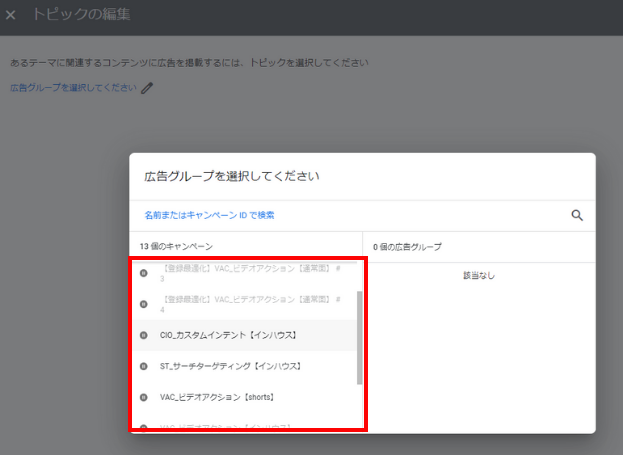

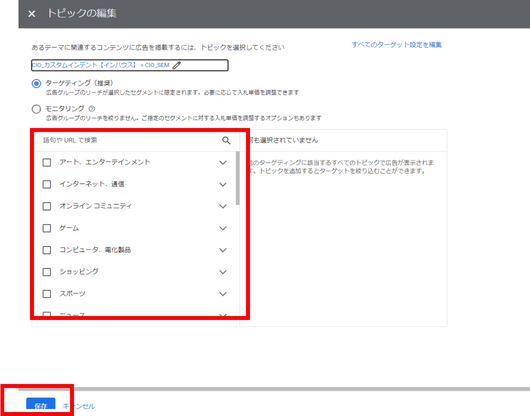

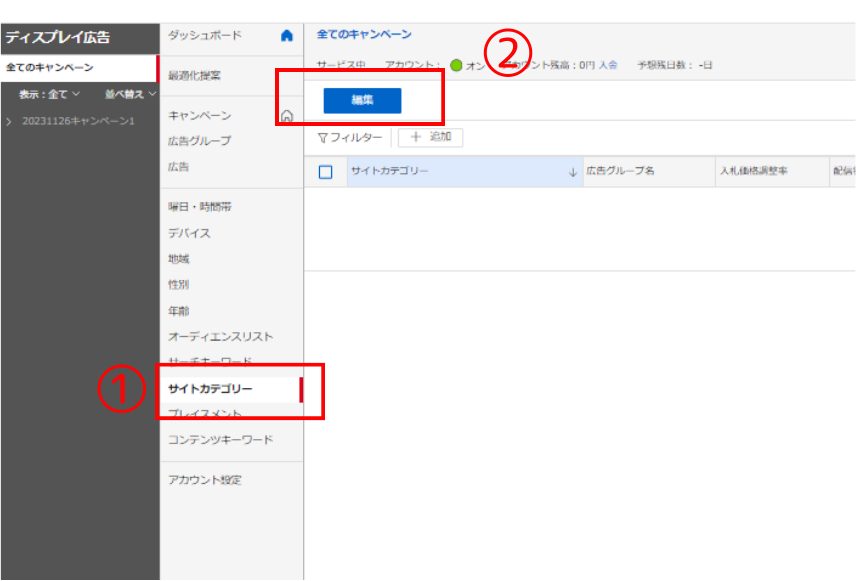

特定のテーマ(トピックターゲティング/サイトカテゴリー)

GDNでは「トピック」、YDAでは「サイトカテゴリー」と呼ばれる手法です。各プラットフォームが予め用意した「スポーツ」「金融」「自動車」「美容・フィットネス」といった多岐にわたるカテゴリの中から、自社商材と関連性の高いものを選択し、そのカテゴリに属するWebサイトやアプリに広告を配信します。例えば、プロテインを販売しているなら「健康」「フィットネス」といったトピックを選択することで、関連性の高いユーザーに効率的にアプローチできます。広範なユーザーにリーチできる反面、オーディエンスターゲティングと組み合わせないと、対象が広くなりすぎてCPAが悪化する可能性があるため、注意が必要です。まずは自社と直接関連するカテゴリに絞って配信を開始し、成果を見ながら徐々に拡大していくのが賢明です。

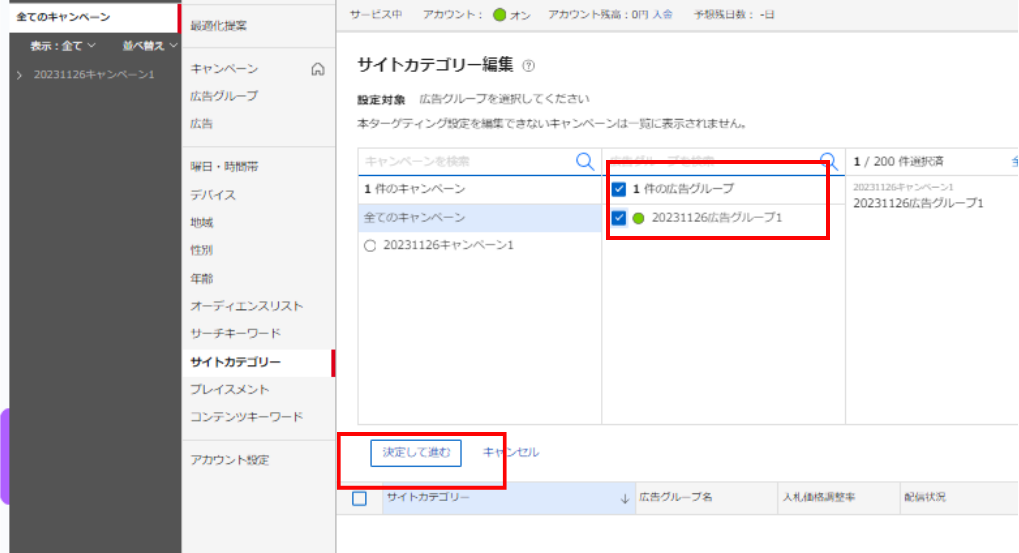

YDAでも同様に、サイトカテゴリーを指定して配信が可能です。

キーワード(GDN):ページの文脈を読み解く

GDNでのみ利用可能な、コンテンツターゲティングの一種です。あらかじめ設定したキーワードと関連性の高いコンテンツを持つWebページに広告を配信します。例えば、「マーケティングオートメーション」というキーワードを設定すると、その用語について解説しているブログ記事やニュースサイトに広告が表示されます。これは、そのページのコンテンツを読んでいる=そのテーマに興味がある、という仮説に基づいています。トピックターゲティングよりも、より細かい粒度で配信面をコントロールできるのが特徴です。YDAのサーチキーワードターゲティングが「"人"の過去の検索行動」を追うのに対し、GDNのキーワードターゲティングは「"面"の今現在の文脈」を狙う、という違いがあります。

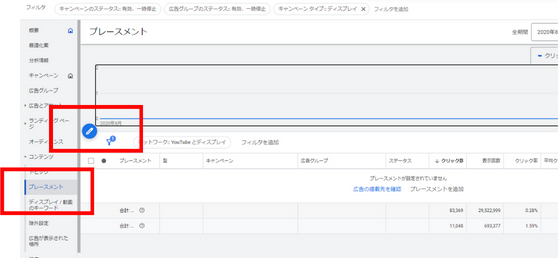

プレースメント:特定の配信面を狙い撃ち/除外する

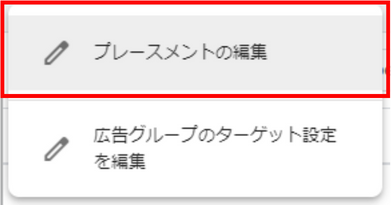

広告を配信したい、あるいは配信したくない特定のWebサイトのURL、YouTubeチャンネル、アプリなどを直接指定する、最も手動でのコントロール性が高いターゲティング手法です。過去の配信データから、特にコンバージョン率が高い、あるいはCPAが低い優良な配信面が特定できている場合に、その面に集中的に予算を投下する「指名買い」のような使い方ができます。逆に、自社ブランドのイメージと合わないサイトや、誤クリックを誘発しやすいアプリ、全くコンバージョンに繋がらない配信面を「除外プレースメント」として設定することは、広告費の無駄をなくし、費用対効果を改善するために必須の運用作業です。広告運用を開始した直後は自動プレースメントで広く配信し、データが蓄積されてきた段階で、この手動プレースメントによる「選択と集中」を行うのが、効率的な最適化の王道パターンです。

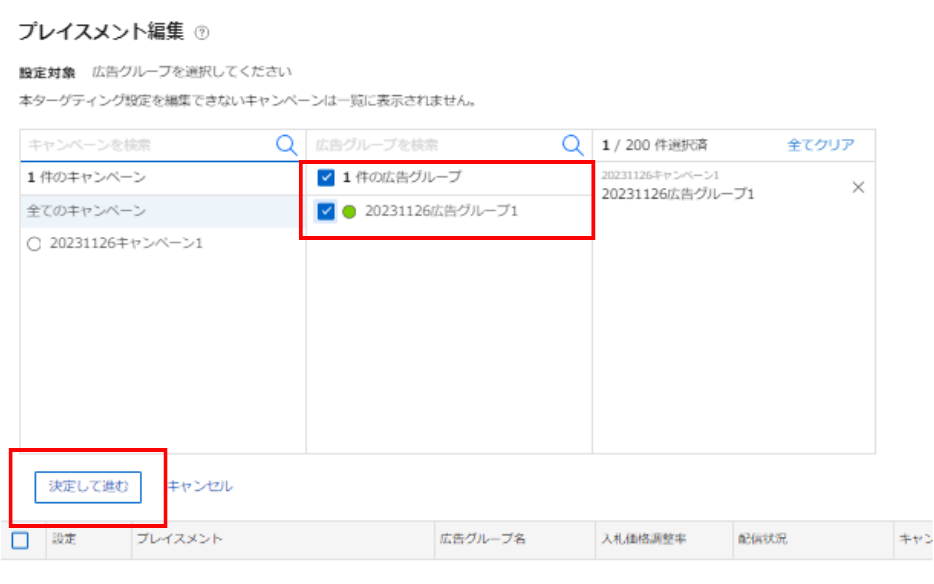

YDAでも、プレイスメントリストを作成し、広告グループに紐付けることで同様のターゲティングが可能です。

作成したリストを広告グループに結びつけます。

ディスプレイ広告のメリット・デメリット:獲得効率の視点から再評価

ディスプレイ広告の運用を検討する際、そのメリットとデメリットを正しく理解することは、適切な期待値を設定し、戦略的な意思決定を行うために不可欠です。ここでは、一般的な解説に留まらず、あくまで**「コンバージョン獲得」**という観点から、その利点と課題をシビアに評価します。

ディスプレイ広告で「獲得」を狙うメリット

獲得の観点から見た場合、ディスプレイ広告には検索広告にはない独自の強みが存在します。

- 検索広告ではリーチできない層からの獲得機会を創出できる

- 高いクリック率とコンバージョン率を生むクリエイティブを活用できる

- CPA(顧客獲得単価)を劇的に改善するリターゲティングの威力

これらを一つずつ掘り下げていきましょう。

検索広告ではリーチできない層からの獲得機会創出

検索広告の最大の限界は、「検索する」という行動を起こしたユーザーにしかアプローチできない点にあります。しかし、世の中には、あなたの提供する商品やサービスを必要としているにもかかわらず、まだその存在を知らない、あるいは具体的な検索キーワードを思いついていないユーザーが数多く存在します。ディスプレイ広告は、そのような「潜在的な顧客」のWeb上の行動(閲覧サイトの傾向、過去の検索履歴など)から興味関心を推測し、彼らに先回りして広告を提示することができます。これは、新たな需要を掘り起こし、競合がまだ手をつけていないブルーオーシャンからコンバージョンを獲得する機会を創出することを意味します。特に、YDAのサーチキーワードターゲティングやGDNのカスタムセグメントは、検索に近い強い意図を持つユーザーを、検索結果画面以外の場所で捉えるための強力な武器となります。

高いクリック率とコンバージョン率を生むクリエイティブの活用

テキストのみで構成される検索広告に対し、ディスプレイ広告は画像や動画といった視覚的な訴求が可能です。これは、単に目立つというだけでなく、コンバージョン獲得において極めて重要な意味を持ちます。製品のデザイン、使用感、ベネフィットなどをビジュアルで直感的に伝えることで、ユーザーの感情に強く働きかけ、クリックへの衝動を高めることができます。例えば、SaaSツールの複雑な機能を説明するよりも、洗練されたダッシュボードのスクリーンショットを見せる方が、ユーザーは一瞬でその価値を理解できるかもしれません。優れたクリエイティブは、ランディングページに遷移する前からユーザーの期待感を醸成し、結果としてサイト内でのエンゲージメントを高め、コンバージョン率の向上に直接的に貢献するのです。

CPAを劇的に改善するリターゲティングの威力

獲得型ディスプレイ広告における最大のメリットと言っても過言ではないのが、このリターゲティング機能です。前述の通り、一度自社サイトを訪れたユーザーは、全くの新規ユーザーと比較して、コンバージョンに至る可能性が桁違いに高い「ホットな見込み客」です。彼らを粘り強く追いかけ、適切なタイミングで再度広告を提示することで、取りこぼしていたコンバージョンを効率的に刈り取ることができます。特に、高額商品やBtoBサービスのように検討期間が長くなりがちな商材において、リターゲティングは顧客の検討プロセスに寄り添い、競合への流出を防ぎ、最終的な意思決定を後押しする上で不可欠な役割を果たします。「カートに商品を入れたが決済しなかったユーザー」に限定して、送料無料のクーポン付き広告を表示するといった、シナリオに基づいた精緻なアプローチを行えば、CPAを数分の一に抑えつつ、売上を大幅に向上させることも夢ではありません。

ディスプレイ広告で「獲得」を狙うデメリットと注意点

一方で、ディスプレイ広告を獲得目的で運用する際には、その特性に起因するいくつかの課題や注意点が存在します。

- 検索広告と比較して、意図しないクリックや低品質なトラフィックを拾いやすい

- ITP等のプライバシー保護強化によるターゲティング精度の変化

- アトリビューション分析の複雑さと、成果の正しい評価の難しさ

これらの課題を理解し、対策を講じることが、ディスプレイ広告で失敗しないための鍵となります。

検索連動型広告と比較して意図しないクリックを拾いやすい

検索広告がユーザーの明確な「検索意図」をトリガーとするのに対し、ディスプレイ広告はユーザーの「推定される興味関心」や「閲覧しているコンテンツ」に基づいて配信されます。そのため、どうしても検索広告に比べてターゲットの精度は相対的に低くならざるを得ません。結果として、商品やサービスに全く関心のないユーザーへの広告表示や、誤クリック(誤タップ)を誘発してしまうケースが発生しやすくなります。特に、ゲームアプリの広告枠などに表示されるポップイン広告などは、意図しないクリックを生みやすく、CPAを悪化させる一因となりがちです。これを防ぐためには、後述するプレースメントの除外設定を定期的に行い、パフォーマンスの低い配信面を地道に排除していく作業が不可欠です。また、配信開始時はターゲティングを広げすぎず、最も確度の高いオーディエンス(リターゲティングリストなど)からスモールスタートすることも、リスクを管理する上で有効な手段です。

ITP問題により、一昔前よりもターゲティングの精度が相対的に落ちている

ITP(Intelligent Tracking Prevention)とは、AppleがSafariブラウザに導入した、ユーザーのプライバシーを保護するためのトラッキング防止機能です。これにより、Webサイトを横断してユーザーを追跡するために利用されてきた3rd Party Cookieの機能が大幅に制限されるようになりました。この影響を最も大きく受けたのが、まさにリターゲティング広告です。Cookieが利用できない、あるいは短期間で削除されてしまうため、ユーザーを長期間追跡することが困難になり、リターゲティングリストの母数が減少したり、リストの精度が低下したりする問題が生じています。GoogleもChromeブラウザで3rd Party Cookieの段階的廃止を進めており、この流れは今後さらに加速します。これにより、一昔前のような精緻なリターゲティングの効果は、徐々に得にくくなっているのが現状です。この課題に対応するためには、Cookieに依存しない新たなターゲティング手法や、後述するCookieレス時代の計測手法への理解と適応が不可欠となります。

ディスプレイ広告の獲得を成功させる5つの鉄則

ディスプレイ広告は、やみくもに配信してもコンバージョンを獲得することはできません。成功のためには、戦略的な計画と継続的な最適化が不可欠です。ここでは、ディスプレイ広告の獲得効果を最大化するために遵守すべき、5つの重要な鉄則を解説します。

- 鉄則1:明確な獲得KPI(CPA/ROAS)を設定する

- 鉄則2:最も獲得確度の高いオーディエンスから開始する

- 鉄則3:A/Bテストを前提としたクリエイティブ制作と改善サイクル

- 鉄則4:リターゲティングリストの精緻化とシナリオ設計

- 鉄則5:ランディングページ(LP)との一貫性を死守する

これらの原則を徹底することが、ディスプレイ広告を強力な獲得チャネルへと変貌させるための最短経路です。

鉄則1:どのような目的で配信するのかを明確にする

広告キャンペーンを開始する前に、その目的を極めて具体的に定義することが、全ての成功の出発点となります。ディスプレイ広告の目的は、大きく分けて**「レスポンス(直接獲得)」と「ブランディング(認知・態度変容)」**に分類されますが、本稿では前者の「レスポンス」に特化します。

レスポンス(直接獲得)を目的に配信する

レスポンス目的のキャンペーンとは、広告配信によって、ユーザーからの具体的なアクション(商品購入、問い合わせ、資料請求、会員登録など)を直接的に獲得することを目指すものです。この目的を達成するためには、曖昧な目標ではなく、**計測可能なKPI(重要業績評価指標)を明確に設定する必要があります。

- 目標CPA(Cost Per Acquisition / 顧客獲得単価): 1件のコンバージョンを獲得するために、いくらまで広告費をかけられるか。事業の利益構造から逆算して設定します。

- 目標ROAS(Return On Advertising Spend / 広告費用対効果): 投下した広告費に対して、何倍の売上を上げたか。ECサイトなど、売上金額が直接計測できる場合に用います。

例えば、「目標CPAを5,000円以下に抑えつつ、月に100件の資料請求を獲得する」といった具体的なKPIを設定することで、日々の運用において、どのターゲティングが有効で、どのクリエイティブが効果的かを客観的な数値で判断できるようになります。このKPIが、運用における全ての意思決定の羅針盤となるのです。DMP(Data Management Platform)や3PASといった高度なツールを組み合わせることで、さらに精緻なデータ分析と効果測定が可能となり、KPI達成の確度を高めることができます。

(参考)ブランディングを目的に配信する場合

本稿の主旨とは異なりますが、参考までにブランディング目的についても触れておきます。これは、商品やサービスの知名度、好感度、購買意向といったユーザーの「態度変容」を促すことを目的とします。KPIは、リーチ数、インプレッション数、動画視聴完了率、あるいはブランドリフト調査による「広告認知率」「比較検討率」の上昇値などが用いられます。獲得とは評価軸が全く異なるため、キャンペーンを設計する際には、どちらの目的を追うのかを明確に区別することが極めて重要です。両者を混同すると、評価が曖昧になり、効果的な運用は望めません。

鉄則2:対象のユーザーを明確にする

次に重要なのは、「誰に」広告を届けるかを徹底的に絞り込むことです。不特定多数に広告を見せても、予算が無駄になるだけです。コンバージョンを獲得するためには、自社の商品やサービスを最も必要としている、最も購入確度の高いユーザー像(ペルソナ)を明確に定義し、そのペルソナに合致したターゲティングを設定する必要があります。

例えば、BtoB向けの勤怠管理システムを販売する場合、「従業員100名以上の中小企業の総務・人事担当者で、現在利用しているシステムの非効率さに課題を感じ、クラウド型の新しいシステムを情報収集し始めている30代~40代の担当者」といったレベルまで、ペルソナを具体的に描きます。そして、このペルソナがどのようなWebサイトを閲覧し(例:人事系ニュースサイト)、どのようなキーワードで検索するか(例:「勤怠管理システム 比較」)を想像します。

この具体的なペルソナ像が、数あるターゲティング手法の中から何を選択すべきかの指針となります。上記の例であれば、

- プレースメントターゲティングで人事系ニュースサイトを指定する

- カスタムセグメントで「勤怠管理システム 比較」「人事労務 freee」といったキーワードや、競合サービスのURLを指定する

- リターゲティングで、自社の料金ページや導入事例ページを閲覧したユーザーを追跡する

といった戦略が考えられます。このように、対象ユーザーを明確にすることが、効果的なターゲティング設定の第一歩となるのです。

鉄則3:クリエイティブを工夫する

ディスプレイ広告の成果は、クリエイティブの品質に大きく左右されます。優れたクリエイティブはCPAを半減させ、劣ったクリエイティブは予算を溶かすだけです。獲得を目的とするクリエイティブには、単なる美しさやインパクトだけでなく、ユーザーに具体的なアクションを促すための戦略的な設計が求められます。

まず、レスポンス目的の広告では、CTA(Call to Action:行動喚起)**を明確に配置することが鉄則です。「詳しくはこちら」「無料で資料請求」「30日間トライアルを開始」といったボタンを、ユーザーが一目で認識できるデザインと文言で設置します。人間は、次に何をすべきか指示されないと行動しない生き物です。広告を見たユーザーに、クリックした先で何が得られるのか、何をしてほしいのかを明確に伝えましょう。

次に、**ABテストを前提とした複数パターンの制作**が不可欠です。画像、キャッチコピー、CTAの文言や色など、要素を少しずつ変えた複数のクリエイティブを同時に配信し、どの組み合わせが最も高いクリック率(CTR)やコンバージョン率(CVR)を生むのかをデータで検証します。この検証と改善のサイクル(PDCA)を回し続けることでしか、クリエイティブの最適解は見つかりません。特に、複数のアセット(画像、見出し、説明文)を登録すれば、媒体が自動で最適な組み合わせをテスト・配信してくれる**「レスポンシブディスプレイ広告」**は、このABテストを効率的に行う上で必須のフォーマットとなっています。

鉄則4:リターゲティングを活用する

前述の通り、リターゲティングはディスプレイ広告で獲得成果を出すための最も強力な武器です。しかし、ただ単にサイト訪問者全員を追いかけるだけでは、その効果を最大化することはできません。成功の鍵は、**リストの精緻化とシナリオ設計**にあります。

例えば、ECサイトであれば、以下のようにユーザーの行動深度に応じてリストを分け、それぞれに異なるメッセージを出し分けるシナリオが考えられます。

-

リストA:トップページのみ閲覧して離脱したユーザー

→ シナリオ:まだ興味が浅い段階。再度サイトへ誘導するため、ブランドの魅力を伝えるクリエイティブや、人気商品ランキングなどを表示。 -

リストB:特定の商品カテゴリーページを閲覧したユーザー

→ シナリオ:そのカテゴリに興味あり。閲覧したカテゴリ内の別の商品や、関連商品をレコメンドする動的リターゲティング広告を表示。 -

リストC:特定の商品をカートに追加したが、購入せずに離脱したユーザー

→ シナリオ:購入直前で迷っている可能性大。最もコンバージョンに近いホットなリスト。「今なら10%OFFクーポン!」「送料無料キャンペーン中」といった、最後のひと押しとなる強力なオファーを提示。

このように、ユーザーの状況に合わせたきめ細やかなコミュニケーションを設計することで、コンバージョン率は飛躍的に向上します。また、コンバージョン済みのユーザーをリストから除外することや、同じユーザーに広告を表示しすぎないようにフリークエンシー(接触頻度)を調整することも、広告費の無駄遣いを防ぎ、ユーザー体験を損なわないために重要です。

ディスプレイ広告を出稿する際の注意点:審査落ちを防ぐためのガイドライン

どれほど精緻な戦略を立てても、広告が媒体の審査基準をクリアできなければ配信されることはありません。GoogleやYahoo!は、ユーザー体験を保護するために厳格な広告掲載ポリシーを設けています。ここでは、意図せず審査に抵触し、機会損失を招くことを防ぐために、特に注意すべき5つのポイントを解説します。

- 広告主の情報を明確に表示する

- 安全性が確認できない商材を扱わない

- ユーザーに不快感や誤解を与えないクリエイティブ表現を遵守する

- ユーザーが直感的に理解しやすいクリエイティブを制作する

- 広告クリエイティブとランディングページの内容に不備がないか確認する

これらのガイドラインを事前に理解し、遵守することがスムーズな広告出稿の前提条件となります。

広告主の情報を表示する

全ての広告は、その広告の責任の所在が誰にあるのかをユーザーが明確に認識できるものでなければなりません。クリエイティブ内や、リンク先のランディングページにおいて、広告主の正式名称(会社名)、あるいは広く認知されているブランド名や商品・サービス名を明記する必要があります。ロゴマークの表示や、「提供:〇〇株式会社」といった表記を用いることが一般的です。主体が不明確な広告は、ユーザーに不信感を与えるため、厳しく審査されます。

安全な商材の広告を出稿する

ユーザーに危害を及ぼす可能性のある、あるいは法的に規制されている商品やサービスの広告は配信できません。危険ドラッグや未承認の医薬品・医療機器、銃火器や爆発物といったものが代表例です。それ以外にも、たばこ、電子たばこ、花火(一部を除く)など、多くの国や地域で規制されている商材も広告掲載が制限されます。また、ギャンブルや金融商品、アルコール飲料などに関しても、国や地域ごとの法律に基づいた厳格な要件(年齢制限の表示義務など)を満たす必要があります。自社の扱う商材が、これらの制限カテゴリに該当しないか、事前に各媒体のポリシーを必ず確認してください。

クリエイティブ表現で不快感を与えない

ユーザーに不快感、嫌悪感を与えるようなクリエイティブは、媒体のブランドイメージを損なうため固く禁じられています。具体的には、以下のような表現は避けるべきです。

- 人体の局部やコンプレックスの過度な強調:ダイエット広告における肥満体のアップや、美容整形広告におけるコンプレックス部分の生々しい表現など。

- 過度な肌の露出や性的な示唆:広告の主旨と関係のない、挑発的な画像など。

- 恐怖や不安を煽る表現:ショッキングな画像や、ユーザーを脅すような文言。

- 誇大・虚偽表現:「絶対に儲かる」「誰でも1ヶ月で10kg痩せる」といった、効果を保証するような表現や、客観的な根拠のない最上級表現(「世界一」「No.1」など)。最上級表現を用いる場合は、過去1年以内の第三者機関による調査データとその出典を明記する必要があります。

- 未成年への配慮を欠く表現:アルコール飲料の広告で、未成年者の飲酒を助長するようなシーンを描写することなど。「お酒、飲酒は20歳になってから。」といった注意喚起文の表示が義務付けられています。

これらの表現は、たとえ事実であったとしても、ユーザーの感情を害する可能性があると判断されれば、審査で否承認となる可能性があります。

ユーザーが理解しやすいクリエイティブにする

広告は、ユーザーが一見して広告であると認識でき、その内容を直感的に理解できるものでなければなりません。

- 品質の低い画像:画質が粗い、ぼやけている、判読不能なテキストが含まれているといった広告は、ユーザー体験を損なうため掲載できません。

- 紛らわしいデザイン:OSのアラート表示や、Webサイトのナビゲーションボタンと酷似したデザインなど、ユーザーにクリックを誤認させるようなクリエイティブは禁止されています。広告は、周囲のコンテンツと明確に区別できる必要があります。

コンテンツに不備がないか確認する

広告クリエイティブと、そのリンク先であるランディングページ(LP)の内容は、完全に一致している必要があります。ユーザーを騙したり、混乱させたりするような情報の不一致は、厳しくチェックされます。

- 情報の一貫性:広告で「50% OFF」と謳っているのに、LPでは通常価格で販売されている、といった価格情報の不一致は許されません。商品名、スペック、キャンペーン内容など、全ての情報に一貫性を持たせる必要があります。

- リンク先の機能性:リンク先ページが正常に表示されない(404エラー)、ページの読み込みが極端に遅い、戻るボタンが機能しないといった、LPの技術的な不備も審査落ちの原因となります。

出稿前には、広告クリエイティブとLPをユーザーの視点で隅々まで確認し、情報の齟齬や技術的な問題がないかを徹底的にチェックする習慣が重要です。

ディスプレイ広告の代表的な出稿プロダクト:獲得効率を高めるための選択肢

Google広告とYahoo!広告は、コンバージョン獲得を強力に支援するための、多様な広告プロダクト(キャンペーンタイプや機能)を提供しています。ここでは、その中でも特に獲得効率の高さに定評のある代表的なプロダクトを、その戦略的な活用法と共に紹介します。

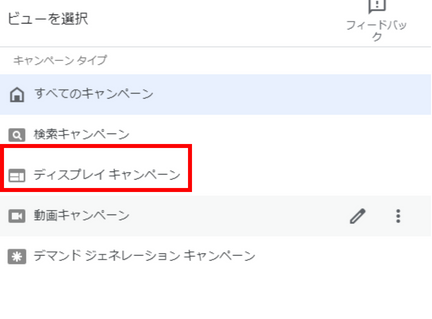

Google広告:機械学習と自動化による獲得最大化

Google広告は、AI・機械学習技術を積極的に活用し、広告主の運用工数を削減しつつ、獲得パフォーマンスを最大化するプロダクトを次々とリリースしています。

- P-MAXキャンペーン:全ての広告枠を横断する究極の自動化キャンペーン

- ライフイベントターゲティング:人生の転機を捉えてコンバージョンを狙う

- Google広告リマーケティング:獲得効率最強の追跡広告(再掲・深掘り)

これらのプロダクトを理解し、使いこなすことが、現代のGoogle広告で成果を出すための鍵となります。

(旧)Googleライトボックス広告

かつてGoogle広告で提供されていたライトボックス広告は、複数の画像や動画を組み合わせたインタラクティブな広告フォーマットでした。ユーザーが広告にカーソルを合わせるかクリックすると、広告が画面全体に拡大(エキスパンド)表示される仕組みで、ユーザーの能動的なアクションを起点とするため、エンゲージメントの高いユーザーに絞ってリッチな体験を提供できるという特徴がありました。しかし、このフォーマットは現在、より汎用性の高い**レスポンシブディスプレイ広告**にその役割を統合・集約されています。レスポンシブディスプレイ広告内で高品質な画像や動画アセットを複数設定することにより、ライトボックス広告が担っていたような、ユーザーの興味を引きつけ、深い製品理解を促すという役割を十分に果たすことが可能です。

P-MAXキャンペーン:Google広告の最終進化形

P-MAX(Performance Max)キャンペーンは、2021年に登場した、Google広告の自動化技術の集大成とも言えるプロダクトです。広告主が設定するのは、コンバージョン目標(目標CPAや目標ROAS)、予算、そして広告素材となるアセット(テキスト、画像、動画、ロゴ)のみ。あとは、P-MAXが機械学習を駆使して、YouTube、ディスプレイ、検索、Discover、Gmail、Googleマップといった、**Googleが持つ全ての広告チャネルを横断**し、最もコンバージョン獲得の可能性が高い場所とユーザーを自動的に見つけ出し、最適な広告を配信してくれます。まさに、パフォーマンスを最大化することに特化したキャンペーンです。

P-MAXの最大のメリットは、以下の2点に集約されます。

- コンバージョン獲得の効率化と最大化:これまでキャンペーンごと、チャネルごとに分断されていた広告配信を統合し、横断的なデータに基づいて最適化を行うため、人間では不可能なレベルでのコンバージョン機会の発見と獲得が期待できます。

- 運用工数の大幅な削減:ターゲティングや入札、配信面の細かな調整といった複雑な運用作業の大部分が自動化されるため、広告主はより戦略的な業務、すなわち「どのようなメッセージを、どのようなアセットで伝えるか」というクリエイティブ戦略や、事業目標に基づいたKPI設定に集中することができます。

一方で、自動化の進展は「運用のブラックボックス化」という側面も持ち合わせており、なぜその配信面でコンバージョンが起きたのか、といった詳細な分析が難しいという課題もあります。P-MAXを使いこなすには、機械学習の判断材料となる「質の高いアセット」と「正確なコンバージョンデータ」を提供し、AIをいかに賢く導くか、という視点が重要になります。

ライフイベントターゲティング:人生の転機という強力な購買シグナル

ライフイベントターゲティングは、ユーザーの人生における重要な転機、すなわち「ライフイベント」を捉えて広告を配信する、非常にユニークで強力なオーディエンスターゲティング手法です。「最近引っ越した、または近々引っ越す予定」「最近結婚した、または近々結婚する予定」「最近新しいペットを飼い始めた」といった、Googleがユーザーのオンライン行動から推定したライフイベントのセグメントを利用できます。これらのライフイベントは、多くの場合、新たな商品やサービスの購入を伴います。

- 「引っ越し」:家具、家電、インターネット回線、引越し業者など

- 「結婚」:結婚式場、新婚旅行、新居、保険など

- 「起業」:オフィス用品、会計ソフト、法人カードなど

このように、ライフイベントという強力な購買シグナルを活用することで、まさにその商品を必要としているであろうユーザーに対して、絶妙のタイミングでアプローチすることが可能となり、非常に高いコンバージョン率が期待できます。自社の商材が、どのようなライフイベントと密接に関連しているかを分析し、戦略的に活用することが重要です。

Google広告リマーケティング(再掲)

既に詳述しましたが、獲得型ディスプレイ広告の核となるため、改めてその重要性を強調します。Google広告のリマーケティングは、単に訪問者を追跡するだけでなく、「類似ユーザー(Lookalike Audience)」への拡張機能も備えています。これは、既存のリマーケティングリスト(例えば「購入者リスト」)に含まれるユーザーと行動特性が似ている、まだ自社サイトを訪れたことのない新規ユーザーをGoogleが自動で見つけ出し、広告を配信する機能です。これにより、リターゲティングで成果の出た優良顧客層と似た特性を持つ新規顧客層へ効率的にアプローチを拡大し、コンバージョン獲得のスケールアップを図ることが可能になります。

Yahoo! 広告:独自のデータを活用した精緻な獲得

Yahoo!広告のディスプレイ広告(YDA)もまた、Yahoo! JAPANの持つ膨大なユーザーデータと独自の機能を活用し、高い獲得効率を実現するプロダクトを提供しています。

- Yahoo! サイトリターゲティング:国内最大級ポータルでの追跡

- サーチターゲティング:検索の意図をディスプレイで刈り取る(再掲・深掘り)

- 動的ディスプレイ広告(DAD):究極のパーソナライズ広告

これらの機能を組み合わせることで、Yahoo!の経済圏内でコンバージョンを最大化することが可能です。

Yahoo! サイトリターゲティング

基本的な仕組みはGoogle広告のリマーケティングと同じですが、Yahoo! JAPANの提供する多様なサービス(Yahoo!ニュース、ヤフオク!、Yahoo!知恵袋など)を横断してユーザーを追跡できるのが大きな強みです。Googleのサービスとは異なるユーザー層にリーチできるため、Google広告のリマーケティングと併用することで、より多くの取りこぼしを防ぎ、コンバージョン機会を最大化することができます。リストの作成方法や設定手順もGoogle広告と類似していますが、リストが蓄積される条件や有効期間などの細かな仕様に違いがあるため、両プラットフォームの特性を理解した上での運用が求められます。

サーチターゲティング(再掲)

こちらも獲得型広告として極めて重要なため、再度解説します。YDAのサーチターゲティングの真価は、「検索広告との連携」にあります。例えば、検索広告ではCPCが高騰しすぎていて手が出せないようなビッグワード(例:「英会話」)があったとします。このキーワードをサーチターゲティングに設定すれば、検索広告よりも遥かに安いクリック単価で、「英会話」に興味を持つユーザーにアプローチすることが可能です。また、検索広告でクリックしなかったユーザーに対しても、ディスプレイ広告のビジュアル訴求で再度アプローチをかけるといった、チャネルを横断した複合的な刈り取り戦略を実現します。この機能は、検索という最も強い意図のシグナルを活用できる点で、他のどのディスプレイ広告ターゲティングよりもコンバージョンに近いユーザーを狙える可能性を秘めています。

動的ディスプレイ広告(DAD:Dynamic Ads for Display)

動的ディスプレイ広告は、ユーザー一人ひとりのサイト内での行動履歴に基づき、そのユーザーに最適化された広告クリエイティブを**自動で生成・配信**する、究極のパーソナライズ広告です。広告主は、商品情報をまとめた「商品リスト(データフィード)」を媒体に登録しておくだけ。あとは、システムがユーザーの行動を解析し、

- ユーザーが閲覧した商品を、広告枠内で再度表示する(動的リターゲティング)

- ユーザーが閲覧した商品と関連性の高い、別の商品をレコメンドする

といったことを全自動で行ってくれます。これにより、広告主は商品ごとに無数のバナーを作成する手間から解放され、運用効率を劇的に向上させることができます。特に、取扱商品点数が多いECサイトや、物件情報が多い不動産サイト、求人情報が多い人材サイトなどとの相性は抜群です。ユーザーにとっても、自分自身の興味に完全に基づいた広告が表示されるため、クリック率やコンバージョン率が非常に高くなる傾向にあります。

まとめ:ディスプレイ広告を最強の獲得チャネルへ

本稿では、ディスプレイ広告を単なる「認知拡大」のツールとしてではなく、事業の成長に直接貢献する**「獲得型広告」**として捉え、その費用対効果を最大化するための戦略、戦術、そして具体的な運用ノウハウを徹底的に解説してまいりました。

ディスプレイ広告とリスティング広告の根本的な違いから始まり、GDNとYDAという二大ネットワークの特性、獲得目標から逆算する予算策定法、そして成果を左右する心臓部である多様なターゲティング手法まで、その全体像をご理解いただけたかと存じます。特に、**「リターゲティング」**や**「サーチターゲティング」「カスタムセグメント」**といった、ユーザーの明確な意図を捉えるターゲティングを駆使し、A/Bテストを繰り返したクリエイティブで訴求することが、CPAを改善し、コンバージョンを獲得するための王道です。

また、P-MAXや動的ディスプレイ広告といった、媒体のAI・機械学習技術を最大限に活用するプロダクトは、今後の広告運用におけるスタンダードとなっていくでしょう。これらの自動化ツールを賢く使いこなし、広告主はより本質的なクリエイティブ戦略やKPI管理にリソースを集中させることが、これからの時代に求められる姿です。

ディスプレイ広告は、決して「ばらまき」ではありません。データに基づき、仮説と検証を繰り返し、緻密な戦略を持って運用すれば、検索広告と並び立つ、あるいはそれを凌駕するほどの強力な獲得チャネルとなり得ます。本稿で得られた知見が、貴社のディスプレイ広告運用を成功に導き、事業の飛躍的な成長に貢献できることを確信しております。

ぜひ、ディスプレイ広告の持つ無限の可能性を引き出し、効果的な広告配信で、確かな成果をその手に掴んでください。

当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで

・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安

・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい

・記事に書いてない問題点が発生している

・記事を読んでもよくわからなかった

など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう

▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)