宣伝失礼しました。本編に移ります。

Webサイトを訪れたものの、コンバージョンに至らなかったユーザーに対して、再度アプローチをかける。この、デジタルマーケティングにおける極めて重要な追跡アプローチが「リターゲティング広告」です。一度は自社の製品やサービスに興味を示した、いわば「見込み確度の高い」ユーザー群に限定して広告を配信するため、他の多くのWeb広告手法と比較して、圧倒的に高い費用対効果(ROAS)を実現する可能性を秘めています。しかし、その強力さゆえに、仕組みの理解が曖昧なまま運用を開始してしまうと、予算を無駄にするばかりか、企業のブランドイメージを損なうリスクすら存在します。本記事では、このリターゲティング広告の根幹をなす仕組みから、その戦略的なメリット・デメリット、さらには成果を最大化するための運用上の要点、そして避けては通れないCookie規制後の未来像に至るまで、獲得型広告としての観点から深く、網羅的に解説します。この記事を読み終える頃には、リターゲティング広告を単なる「追いかける広告」としてではなく、事業成長を加速させるための「戦略的投資」として捉え、具体的なアクションを検討できるようになるでしょう。

リターゲティング広告の仕組み

リターゲティング広告がなぜ特定のユーザーを「追跡」できるのか。その技術的な根幹を支えているのは、「Cookie(クッキー)」と「リターゲティングタグ」という二つの要素です。この二つが連携して動作することで、一度サイトを訪れたユーザーを識別し、別のサイトを閲覧している際に自社の広告を提示するという一連の流れが実現されます。

具体的には、まず自社のWebサイトの各ページに「リターゲティングタグ」と呼ばれる特別なコードを埋め込みます。このタグは、ユーザーがページを訪れると作動し、ユーザーのブラウザに対して「Cookie」という小さなファイルを付与します。このCookieには、ユーザー個人を特定する情報(氏名やメールアドレスなど)は一切含まれず、代わりに「ID:12345」のような匿名の識別情報が記録されます。この識別情報こそが、ユーザーを後ほど広告配信の対象として見つけ出すための「目印」となるのです。

ユーザーがサイトを離脱し、提携する広告ネットワーク(例えば、GoogleディスプレイネットワークやYahoo!広告の提携サイトなど)に属する他のニュースサイトやブログを閲覧した際、そのサイトに設置された広告枠がユーザーのブラウザに保存されているCookieを読み取ります。そして、「ID:12345」という目印を発見すると、広告配信サーバーは「このユーザーは、以前我々のサイトを訪れたことがある人物だ」と認識します。この認識に基づき、あらかじめ用意しておいた広告クリエイティブが、その広告枠に表示される、というのがリターゲティング広告の基本的なシーケンスです。

この一連のプロセスの中で特に重要なのが、「オーディエンスリスト」という概念です。これは、特定の条件に基づいてCookie情報をグループ化したリストのことを指します。例えば、「サイトに訪問した全ユーザー」という広範なリストも作成できますし、「商品Aのページは閲覧したが、購入には至らなかったユーザー」や「料金ページを3回以上閲覧したユーザー」、「カートに商品を追加したものの決済を完了しなかったユーザー」といった、より具体的でコンバージョン意欲が高いと推測されるセグメントに絞ったリストを作成することも可能です。効果的なリターゲティング運用とは、まさにこのオーディエンスリストをいかに戦略的に設計し、各リストのユーザーの心理状態や検討段階に合わせた最適な広告クリエイティブを出し分けるか、という点に集約されると言っても過言ではありません。単純な追跡ではなく、ユーザーの行動履歴に基づいた緻密なセグメンテーションこそが、リターゲティング広告の成果を左右するのです。

リターゲティング広告の種類

リターゲティング広告は、そのアプローチ方法や活用するデータの種類によって、いくつかのバリエーションに分類されます。それぞれの特性を深く理解し、自社の商材やマーケティングの目的に応じて最適な手法を選択することが、投資対効果を最大化する上での第一歩となります。

サイトリターゲティング(標準的なリターゲティング)

これは最も一般的で基本的なリターゲティング手法です。前述の仕組みの通り、自社サイトに訪問したユーザー全体、あるいは特定のページを閲覧したユーザー群(オーディエンスリスト)に対して、あらかじめ用意しておいた静的なバナー広告やテキスト広告を配信します。例えば、「TOPページ訪問者」「商品カテゴリページ閲覧者」「導入事例ページ閲覧者」といったリストを作成し、それぞれのユーザー群の関心度合いに応じて異なるメッセージの広告を見せる、といった活用が考えられます。この手法の強みは、比較的シンプルな設定で開始できる点と、幅広い業種・商材で応用が効く汎用性の高さにあります。一方で、全てのユーザーに同じ広告クリエイティブを配信し続けると、広告のマンネリ化によるクリック率の低下(バナーブラインドネス)を招きやすいため、定期的なクリエイティブの更新や、リストの除外設定といった細やかな運用が求められます。

動的リターゲティング(ダイナミックリターゲティング)

動的リターゲティングは、サイトリターゲティングをさらに一歩進化させた、極めて強力な手法です。特に、多くの商品を扱うECサイトや不動産サイト、旅行予約サイトなどにおいて、その効果を最大限に発揮します。この手法では、ユーザー一人ひとりのサイト内での行動履歴に基づき、そのユーザーが閲覧した特定の商品やサービス、あるいは関連性の高い商品を広告クリエイティブとして「動的に」生成し、表示します。これを実現するためには、「データフィード」と呼ばれる商品情報を羅列したリスト(商品ID、商品名、価格、画像URL、リンク先URLなどを含む)を事前に広告プラットフォームに登録しておく必要があります。リターゲティングタグがユーザーの行動(例:「商品Aと商品Bを閲覧した」)を捕捉すると、その情報とデータフィードがリアルタイムで照合され、「まさにそのユーザーが興味を持っていた商品Aと商品B」が掲載されたパーソナライズ広告が自動で生成されるのです。これにより、ユーザーの関心と広告内容が完全に一致するため、標準的なリターゲティングに比べて圧倒的に高いクリック率とコンバージョン率を叩き出すことが可能です。「自分ごと化」された広告は、ユーザーの記憶が新しいうちに最後の決断を後押しする、強力なトリガーとなり得ます。

検索リターゲティング(RLSA)

検索リターゲティングは、ディスプレイ広告の領域だけでなく、検索エンジンの領域においてもリターゲティングの概念を応用する高度な戦術です。Google広告では「RLSA(Remarketing Lists for Search Ads)」、Yahoo!広告では「サイトリターゲティング(検索広告向け)」と呼ばれています。これは、一度自社サイトを訪れたことのあるユーザーが、後日、GoogleやYahoo!などで関連キーワードを検索した際に、特別なアプローチをかける機能です。具体的には、二つの強力な活用法があります。一つ目は「入札単価の強化」です。例えば、一度自社のECサイトでランニングシューズを見たユーザーが、後日Googleで「ランニングシューズ おすすめ」と検索したとします。このユーザーは、全くの新規ユーザーよりも購入意欲が高いと判断できるため、このユーザーに対してのみ検索広告の入札単価を50%引き上げる、といった設定が可能です。これにより、競合よりも優位な掲載順位を確保し、確度の高いユーザーを逃さず自社サイトへ再度誘導することができます。二つ目は「配信対象の限定」です。非常に競争が激しいビッグキーワード(例:「保険」)などにおいて、サイト訪問歴のあるユーザーに「のみ」広告を配信することで、無駄なクリックを抑制し、広告費用をコンバージョン見込みの高いユーザーに集中投下する、といった戦略的な運用が可能になります。検索というユーザーの明確な「意思」が表れる瞬間に、過去の「行動」を掛け合わせることで、獲得効率を飛躍的に高めることができるのです。

その他のリターゲティング

上記以外にも、特定のプラットフォームの特性を活かしたリターゲティング手法が存在します。

一つは「動画リターゲティング」です。これは、YouTubeなどの動画プラットフォーム上で、自社の動画広告を視聴したユーザーに対して追跡広告を配信する手法です。単にサイトを訪問しただけでなく、「動画を30秒以上視聴した」「動画広告をクリックした」「チャンネル登録をした」といった、動画へのエンゲージメントの深さに応じてオーディエンスリストを作成できるのが最大の特徴です。動画という情報量の多いコンテンツに接触したユーザーは、テキストや静止画のみに接触したユーザーよりも製品やサービスへの理解度が高い傾向にあるため、その後のコンバージョンにも繋がりやすいと考えられます。このようなユーザーに対し、購入を促す別の動画広告やバナー広告を見せることで、効率的な刈り取りが可能となります。

もう一つは「SNSリターゲティング」です。FacebookやInstagram、X(旧Twitter)、LINEといったソーシャルメディア上で、サイト訪問者やアプリ利用者に対して広告を配信します。SNSリターゲティングの強みは、各プラットフォームが保有する高精度なユーザーデータと、タイムラインに自然に溶け込むネイティブな広告フォーマットにあります。ユーザーがリラックスして情報を閲覧している状況で、過去に興味を示した商品を違和感なく提示することで、広告への心理的抵抗を下げ、クリックを促す効果が期待できます。さらに、ウェブサイト訪問者だけでなく、「Facebookページに『いいね!』をしたユーザー」や「Instagramの投稿にコメントをしたユーザー」といった、SNS上でのエンゲージメントに基づいたリストを作成できるため、より多角的なアプローチが可能です。

リターゲティング広告のメリット・デメリット

リターゲティング広告は、その特性から多くのメリットをもたらす一方で、運用方法を誤るとデメリットが顕在化する、諸刃の剣とも言える手法です。成果を最大化するためには、双方の側面を正確に理解し、リスクを管理しながら施策を推進する必要があります。

リターゲティング広告のメリット

1. 圧倒的に高い費用対効果(ROAS)

リターゲティング広告が多くの広告主に採用される最大の理由は、その卓越した費用対効果にあります。全く自社を知らない、興味関心の度合いが未知数である「新規ユーザー」に対して広告を配信する場合、コンバージョンに至る確率は一般的に低く、結果として一人あたりの顧客獲得単価(CPA)は高騰しがちです。一方、リターゲティング広告の対象は、自らの意思で一度はサイトを訪れ、製品やサービスを認知・比較検討した「潜在顧客」です。彼らはすでに基本的なニーズを抱えており、購入や問い合わせへの心理的なハードルが新規ユーザーに比べて格段に低い状態にあります。この「温まった」ユーザー群に限定して広告費を投下するため、コンバージョン率(CVR)は必然的に高くなり、結果としてCPAは低く抑えられ、投じた広告費に対して得られる売上を示すROAS(Return On Ad Spend)は非常に高い水準を達成しやすくなります。これは、限られた広告予算の中で、最も効率的に直接的な成果(売上やリード獲得)を追求する上で、極めて合理的な戦術と言えます。

2. コンバージョン率(CVR)の向上

ユーザーがWebサイトでコンバージョンに至らない理由は様々です。「今は時間がないから後で考えよう」「他の商品と比較してから決めたい」「送料はいくらかかるのだろうか」といった、ほんの些細な迷いや中断が離脱に繋がります。リターゲティング広告は、このような離脱後のユーザーに対して、適切なタイミングで再度アプローチをかけることで、彼らの迷いを断ち切り、最終的な決断を力強く後押しする役割を果たします。特に効果的なのが「カート放棄ユーザー」へのアプローチです。カートに商品を入れるという行動は、購入意欲が極めて高い状態の表れであり、このユーザー群に「お買い忘れはありませんか?」といったメッセージや、限定的な割引クーポンを提示する広告を配信することで、驚くほど高い確率でコンバージョンへと引き戻すことが可能です。また、ユーザーが閲覧した商品に関連する別の商品(アップセル・クロスセル商材)を提示することで、顧客単価の向上に貢献することもできます。このように、ユーザーの検討段階の「あと一歩」を的確にサポートし、機会損失を最小限に抑えることで、サイト全体のコンバージョン率を底上げする効果が期待できるのです。

3. 休眠顧客の掘り起こし

リターゲティング広告の対象は、新規のサイト訪問者に限りません。過去に一度でも購入やサービスの利用経験がある「既存顧客」のリストを活用することで、休眠顧客の掘り起こし、すなわちリピート購入の促進にも絶大な効果を発揮します。例えば、「最終購入日から90日以上経過した顧客」というオーディエンスリストを作成し、そのリストに対して新商品や季節限定のキャンペーン情報を配信する、といったアプローチが考えられます。一度購入経験のある顧客は、ブランドに対して一定の信頼感を抱いているため、新規顧客を獲得するよりもはるかに低いコストで再度コンバージョンに至る可能性が高いと言われています。CRM(顧客関係管理)データと連携し、顧客の過去の購入履歴に基づいてパーソナライズされた広告(例:以前購入した商品の関連アクセサリーを推薦する)を配信することで、その効果はさらに高まります。「忘れられていた」顧客との関係を再構築し、LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)を最大化する上で、リターゲティング広告は非常に有効な一手となり得るのです。

リターゲティング広告のデメリットと対策

1. 広告疲れによる不快感とブランドイメージの毀損

リターゲティング広告の最大のデメリットは、その追跡能力の高さが裏目に出ることです。ユーザーから見れば、一度サイトを訪れただけなのに、その後どのサイトを見ても同じ企業の広告が何度も表示される状況は、「しつこい」「ストーカーのようだ」といった強い不快感や嫌悪感に繋がりかねません。このようなネガティブな感情は、広告そのものが無視される「バナーブラインドネス」を引き起こすだけでなく、製品やサービス、ひいては企業そのものに対するブランドイメージを著しく毀損するリスクをはらんでいます。獲得効率を追求するあまり、ユーザー心理を無視した過度な広告表示は、長期的に見て大きなマイナスとなり得るのです。

このリスクを回避するための最も重要な対策が「フリークエンシーキャップ」の設定です。フリークエンシーキャップとは、同一ユーザーに対して広告を表示する回数を制限する機能です。例えば、「1ユーザーあたり、1日に5回まで」といった上限を設定することで、過度な露出を防ぎ、ユーザーの不快感を最小限に抑えることができます。最適な表示回数は商材やキャンペーンの目的によって異なりますが、定期的にレポートを確認し、クリック率が低下し始めるポイントを見極め、適切な上限値を設定・調整していくことが不可欠です。また、広告クリエイティブを複数パターン用意し、定期的に入れ替えることも、マンネリ化を防ぎ、ユーザーの広告疲れを軽減する上で非常に効果的です。

2. コンバージョン済みユーザーへの無駄な広告配信

もう一つの重大なデメリットは、すでに商品を購入したり、問い合わせを完了したりした「コンバージョン済みユーザー」に対しても、広告が表示され続けてしまうケースです。これは、ユーザーにとっては「もう買ったのに、なぜ広告が表示されるのか」という不満に繋がり、企業にとってはコンバージョンに繋がらない無駄な広告費を垂れ流していることになります。特に、購入したばかりの顧客に同じ商品の購入を促す広告を表示し続けることは、非効率であるだけでなく、企業のマーケティング活動が杜撰であるとの印象を与えかねません。

この問題への対策は、「コンバージョンユーザーの除外設定」を徹底することです。各広告プラットフォームには、コンバージョンに至ったユーザーをリターゲティングの配信対象から除外するための機能が備わっています。例えば、「購入完了ページに到達したユーザー」のリストを作成し、そのリストを広告キャンペーンの「除外オーディエンス」として設定します。これにより、一度目的を達成したユーザーへの不要な広告配信を停止し、予算をまだコンバージョンしていない見込み顧客に集中させることができます。この設定は、リターゲティング広告を運用する上での基本的ながら、極めて重要な作業であり、費用対効果を健全に保つための生命線と言えるでしょう。

リターゲティング広告の費用

リターゲティング広告にかかる費用は、他の多くのWeb広告と同様に、広告主が自ら予算を設定できる運用型広告です。そのため、「決まった料金プラン」というものは存在せず、広告の表示回数やクリック数に応じて費用が発生する仕組みが一般的です。主な課金方式には「クリック課金(CPC)」と「インプレッション課金(CPM)」の二つがあります。

クリック課金(CPC:Cost Per Click)

クリック課金は、広告がユーザーに表示された回数に関わらず、実際にクリックされた場合にのみ費用が発生する方式です。1クリックあたりの単価(CPC)は、広告を出稿する業界の競争環境、ターゲティングするオーディエンスの価値、広告クリエイティブの品質(クリック率)など、様々な要因によって変動します。競争が激しいジャンルや、コンバージョン時の顧客単価が高い商材(例えば不動産や金融商品など)ではCPCが高くなる傾向にあります。リターゲティング広告は、対象ユーザーの意欲が高いため、比較的クリック率(CTR)が高くなりやすいですが、その分、競合他社も同様にアプローチをかけてくるため、CPCが高騰するケースも少なくありません。費用対効果を直接的に把握しやすく、無駄な表示コストを抑えたい場合に適した課金方式と言えます。

インプレッション課金(CPM:Cost Per Mille)

インプレッション課金は、広告が1,000回表示されるごとに費用が発生する方式です。クリックの有無に関わらず、表示されただけで課金対象となります。1,000回表示あたりの単価をCPMと呼びます。この方式は、クリック率が非常に高い広告クリエイティブを配信できる場合に、結果的にクリック単価を低く抑えられる可能性があります。例えば、CPMが200円の広告枠で、1,000回表示されて20回クリックされた(CTR 2%)場合、実質的なクリック単価は10円(200円 ÷ 20クリック)となります。もし同じ状況でCPCが11円以上であれば、CPM課金の方が有利だったということになります。獲得したいユーザー層に対して、どれだけ魅力的なクリエイティブを提示できるかという点が、この課金方式を有効活用する上での鍵となります。一般的に、獲得よりもブランド認知を目的とするキャンペーンで採用されやすいですが、リターゲティングのようにCTRが高い水準を見込める場合は、獲得目的であっても戦略的に選択する価値があります。

費用の目安

リターゲティング広告を始める際の費用の目安は、企業の規模や目的、業界によって大きく異なりますが、一般的には月額10万円~30万円程度からスモールスタートする企業が多いようです。重要なのは、いきなり大きな予算を投下するのではなく、少額から始めてデータ(クリック率、コンバージョン率、CPAなど)を収集・分析し、費用対効果が見合うと判断できたオーディエンスリストや広告クリエイティブに対して、徐々に予算を増やしていくというアプローチです。リターゲティング広告は、あくまでサイトへの訪問者がいなければ配信対象が蓄積されないため、サイトへの集客施策(SEOや他のWeb広告など)と連動して予算を検討することが不可欠です。

リターゲティング広告の運用効果を高めるポイント

リターゲティング広告は、ただ設定して終わりではありません。その効果を最大化するためには、継続的な分析と改善、そしてユーザー心理に基づいた戦略的なチューニングが不可欠です。ここでは、運用成果を飛躍的に高めるための、特に重要な3つのポイントを深掘りします。

1. オーディエンスリストの戦略的なセグメンテーション

リターゲティング運用の成否は、オーディエンスリストの設計にかかっていると言っても過言ではありません。「サイト訪問者全員」という一つの大きなリストに同じ広告を配信するのは、最も非効率的な手法の一つです。ユーザーがサイト内で取った行動によって、その興味関心の度合いやコンバージョンへの距離は大きく異なります。したがって、ユーザーをその行動履歴に基づいて細かくセグメント(分類)し、それぞれのセグメントに最適化されたメッセージを届けることが極めて重要です。

例えば、以下のようなセグメンテーションが考えられます。

・「サイト訪問後、3日以内のユーザー」 vs 「サイト訪問後、31~60日のユーザー」:訪問直後のユーザーには商品の魅力を再度伝え、検討期間が長くなっているユーザーには、特別なオファーや導入事例で再検討を促す。

・「TOPページのみ閲覧したユーザー」 vs 「商品詳細ページを閲覧したユーザー」:前者はまだ興味が浅い可能性があるため、ブランド全体の価値を伝える広告を。後者は具体的な商品を検討しているため、その商品の特徴や利点を訴求する広告や、関連商品を提示する動的リターゲティングが有効です。

・「カート放棄ユーザー」:これは最もコンバージョンに近い、最重要セグメントです。彼らには「お買い忘れはありませんか?」という直接的なメッセージや、「今なら送料無料」といった購入の最終的な障壁を取り除くオファーを提示することが劇的な効果を生みます。

・「特定カテゴリの閲覧者」:例えば、「ビジネスシューズ」のカテゴリを見たユーザーには、ビジネスシューズの広告を。「スニーカー」のカテゴリを見たユーザーにはスニーカーの広告を、といった形で、興味の対象に合わせたクリエイティブを出し分けることで、広告の関連性が格段に向上します。

このようにリストを細分化し、それぞれのユーザーが「今、何を考えているのか」を想像しながらアプローチを最適化していくことで、広告は単なる追跡者から、有益な情報を提供するアシスタントへと昇華し、コンバージョン率の向上に直結するのです。

2. 配信リストと除外リストの有効期間の最適化

オーディエンスリストには「有効期間」という概念が存在します。これは、ユーザーをリストに保持しておく期間のことで、この期間を適切に設定することが、無駄な広告費の削減とユーザー体験の向上に繋がります。

例えば、検討期間が短いアパレル商品のような商材で、リストの有効期間を90日に設定してしまうと、ユーザーがすっかり興味を失った、あるいは既に他社で購入してしまった後も、延々と広告を追いかけ続けることになりかねません。これは広告費の無駄遣いであると同時に、ユーザーに強い不快感を与えます。逆に、住宅や法人向けSaaSのような検討期間が数ヶ月に及ぶ高額商材で、有効期間を7日に設定してしまうと、ユーザーが本格的な比較検討を始める前にアプローチが終わってしまい、大きな機会損失となります。

重要なのは、自社の商材の平均的な検討期間(セールスサイクル)を把握し、それに合わせてリストの有効期間を最適化することです。Googleアナリティクスなどのツールで、ユーザーが初回訪問からコンバージョンに至るまでの平均日数(Time Lag)を分析することも、適切な期間を設定する上での有力なヒントとなります。

同様に、「除外リスト」の有効期間も重要です。一度コンバージョンしたユーザーを永久に除外するのか、それともリピート購入の可能性がある商材であれば、例えば「購入後90日間」は除外し、91日目からは再度アプローチの対象とするのか。このようなLTV(顧客生涯価値)を意識した除外期間の設定も、高度な運用においては考慮すべきポイントです。

3. フリークエンシーキャップの適切な設定

前述のデメリットでも触れましたが、フリークエンシーキャップの適切な設定は、リターゲティング広告の生命線です。広告の表示回数が多すぎればユーザーに嫌われ、ブランドイメージを損ないます。逆に少なすぎれば、ユーザーの記憶に残らず、コンバージョン機会を逃してしまいます。

ここでのポイントは、フリークエンシーキャップを「一律に設定しない」ということです。オーディエンスリストの価値に応じて、表示回数に強弱をつけるべきです。

例えば、「カート放棄ユーザー」という最もコンバージョンに近いリストに対しては、フリークエンシーを「1日に10回」など、やや強めに設定し、短期間で集中的にアプローチをかけることが有効な場合があります。彼らはまさに今、購入を最終決定する寸前であり、他社に流れる前に、あらゆる機会を捉えて自社の存在をアピールする必要があるからです。

一方で、「TOPページのみ閲覧したユーザー」といった、まだ検討段階が浅いリストに対しては、フリークエンシーを「1日に3回」程度に抑え、じっくりと関係を構築していくアプローチが望ましいでしょう。過度な接触は、かえって彼らを遠ざけてしまう可能性があります。

キャンペーンのレポートを定期的に分析し、「表示回数が何回を超えるとクリック率(CTR)やコンバージョン率(CVR)が著しく低下するか」という相関関係を見つけ出すことが、最適なフリークエンシーキャップ設定への近道です。データに基づき、ユーザーの不快感を最小限に抑えつつ、広告効果を最大化する「黄金比」を追求し続ける姿勢が、運用担当者には求められます。

代表的なリターゲティング広告媒体

リターゲティング広告を配信できるプラットフォームは多岐にわたりますが、ここでは特に代表的で、多くの企業が活用している二つの媒体、Google広告とYahoo!広告について、その特徴を解説します。

Google広告

Google広告は、世界最大の広告ネットワークを誇るプラットフォームです。Googleが提供するリターゲティング(Googleは「リマーケティング」と呼称)は、その圧倒的なリーチ力が最大の特徴です。YouTubeやGmailといったGoogleの自社サービスはもちろんのこと、Googleディスプレイネットワーク(GDN)に加盟する無数のニュースサイト、ブログ、アプリなど、インターネット上のあらゆる場所に広告を配信することが可能です。日本のインターネットユーザーの90%以上にリーチできるとも言われており、サイトを離脱したユーザーを捕捉する能力が非常に高い媒体です。また、機械学習技術の活用にも積極的で、蓄積されたデータをもとに広告配信を自動で最適化する機能が充実しています。例えば、コンバージョンに至る可能性が高いユーザーを自動で判別し、入札を強化するといった動きを、システムが自律的に行ってくれます。動的リターゲティングやRLSA(検索広告向けリマーケティング)など、本記事で紹介した高度な機能も網羅しており、あらゆるリターゲティング戦略を実現できる、オールラウンドでパワフルなプラットフォームと言えるでしょう。

Yahoo!広告

Yahoo!広告は、日本国内でGoogleに次ぐ規模を持つ広告プラットフォームです。Yahoo! JAPANのトップページをはじめ、Yahoo!ニュースやYahoo!知恵袋、提携する主要な新聞社サイトや個人ブログなど、質の高いメディアに広告を配信できるのが特徴です。特に、ビジネス層や比較的高齢のユーザー層に対して強いリーチ力を持つとされています。Yahoo!広告ではリターゲティングを「サイトリターゲティング」と呼んでおり、基本的な機能はGoogle広告と同様ですが、いくつかの独自性も存在します。例えば、広告の配信対象となるオーディエンスリストの最低蓄積ユーザー数が、Google広告よりも少ない人数から開始できる場合があり、サイトへのアクセスがまだそれほど多くない中小企業や、ニッチな商材を扱うビジネスでも始めやすいというメリットがあります。また、Yahoo! JAPANの豊富なユーザーデータを活用したターゲティング精度にも定評があり、日本の市場に特化したきめ細やかなアプローチを検討する際には、Google広告と並行して活用を検討すべき、重要な選択肢となります。

【注意】リターゲティングとリマーケティングの違い

リターゲティング広告について情報収集をしていると、「リマーケティング」という非常によく似た言葉を目にすることがあります。この二つの言葉は、マーケティング担当者の間で混乱を招くことがありますが、結論から言えば、これらは「指し示している機能は基本的に同じ」であり、主に「広告媒体による呼び方の違い」と理解しておけば問題ありません。

具体的には、Google広告が自社の追跡型広告の機能を「リマーケティング」と呼んでいるのに対し、Yahoo!広告やFacebook広告(Meta広告)、Criteoなどの他の多くの広告プラットフォームでは「リターゲティング」という呼称が一般的に使われています。したがって、Googleの文脈で話す際は「リマーケティング」、その他の媒体について話す際は「リターゲティング」と使い分けるのが正確ですが、両者が行おうとしていること、つまり「一度サイトを訪れたユーザーに再度広告を配信する」という目的と基本的な仕組みに違いはありません。

ただし、実務上の細かな点で言えば、各プラットフォームでオーディエンスリストが有効になるための最低ユーザー数に違いが見られます。例えば、Google広告のディスプレイネットワーク(GDN)では、リマーケティングリストが有効になるには「過去30日間でアクティブなユーザーが100人以上」必要です。一方で、検索広告向けリマーケティング(RLSA)では「1,000人以上」という、より高いハードルが設定されています。Yahoo!広告のサイトリターゲティングでは「1,000リーチ以上」が一つの目安とされています。このように、媒体や配信手法によって要件が異なるため、自社のサイトのアクセス規模に応じて、どの媒体から始めるのが現実的かを検討する必要があります。言葉の違いに惑わされず、各プラットフォームの具体的な仕様を理解することが重要です。

代表的なリターゲティング広告【Google広告・Yahoo! 広告】の設定方法

最後に、これまで解説してきたリターゲティング広告について、具体的な設定方法を解説します。今回は、代表的な媒体であるGoogle広告とYahoo! 広告それぞれのリターゲティング広告の設定方法について順を追って見ていきましょう。

Cookie規制によるリターゲティング広告への影響と今後の展望

リターゲティング広告の根幹を支えてきた「サードパーティCookie」ですが、近年、世界的なプライバシー保護意識の高まりを受けて、その利用に大きな制限がかかるようになりました。この「Cookie規制」の潮流は、リターゲティング広告のあり方を根底から覆す可能性を秘めており、広告主は今、大きな変革への対応を迫られています。このセクションでは、Cookie規制がもたらす具体的な影響と、その先にある「ポストCookie時代」の展望について深く考察します。

Cookie規制の現状と具体的な影響

Cookie規制の動きを主導しているのは、AppleやGoogleといったプラットフォーマーです。AppleはSafariブラウザに搭載された「ITP(Intelligent Tracking Prevention)」機能によって、かなり早い段階からサードパーティCookieの利用を厳しく制限してきました。そして、Webブラウザで世界最大のシェアを誇るGoogle Chromeも、2025年以降、段階的にサードパーティCookieのサポートを廃止する方針を明確にしています。これが完了すると、従来のような「サイトを横断してユーザーを追跡する」形のリターゲティング広告は、その大部分が機能不全に陥ります。

具体的な影響としては、まず「リターゲティングリストの枯渇」が挙げられます。サードパーティCookieを用いてユーザーをリストに蓄積することが困難になるため、広告を配信すべき対象ユーザーの母数が激減します。特に、複数のサイトを横断して広告を配信するGDNやYahoo!広告のネットワーク配信において、その影響は甚大です。次に、「コンバージョン計測精度の低下」も深刻な問題です。ユーザーが広告をクリックした後、別の日にコンバージョンした場合など、サイトを横断した成果の紐付けが困難になり、広告の費用対効果を正確に測定できなくなります。これにより、広告予算の最適な配分決定が困難になり、マーケティング活動全体のROIが悪化するリスクがあります。

ポストCookie時代の代替技術と新たな戦略

サードパーティCookieが使えなくなるからといって、リターゲティングの概念そのものが消滅するわけではありません。現在、その代替となる様々な技術や戦略の開発が急速に進んでいます。広告主はこれらの新しい選択肢を正しく理解し、自社の戦略を再構築する必要があります。

1. ファーストパーティデータの戦略的活用

今後のマーケティング活動において、最も重要性が増すのが「ファーストパーティデータ」です。これは、企業が自社の活動を通じてユーザーから直接収集したデータ(例:会員登録時のメールアドレス、氏名、購入履歴、問い合わせ履歴など)を指します。このファーストパーティデータを活用した代表的な手法が、Google広告の「カスタマーマッチ」やMeta広告の「カスタムオーディエンス」です。企業は保有する顧客のメールアドレスリストなどを、個人情報が保護された「ハッシュ化」という処理を施した上でプラットフォームにアップロードします。プラットフォームは、そのハッシュ化されたデータと、自社サービスにログインしているユーザーの情報を照合し、一致したユーザーに対して広告を配信することができます。これは、Cookieに依存せず、極めて高い精度で特定の顧客にアプローチできる強力な手法であり、休眠顧客の掘り起こしや、優良顧客へのアップセル施策などにおいて、今後ますます中心的な役割を担っていくでしょう。

2. サーバーサイド技術の導入(C-API/サーバーサイドGTM)

ブラウザ側の制限(クライアントサイド)を回避するため、サーバーサイドでデータを処理する技術も注目されています。代表的なのが、Meta社の「コンバージョンAPI(C-API)」や「サーバーサイドGoogleタグマネージャー」です。これは、ユーザーの行動データをブラウザから直接プラットフォームに送信するのではなく、一度自社のサーバーを経由して、サーバーからプラットフォームのサーバーへ直接送信する仕組みです。これにより、ブラウザのCookie規制の影響を受けにくく、より正確で信頼性の高いデータ計測やターゲティングが可能になります。導入には技術的な専門知識を要しますが、データの所有権を自社で管理し、計測の精度を維持する上で、非常に重要な投資となります。

3. Google「プライバシーサンドボックス」への適応

Googleは、プライバシーを保護しながら広告の有効性を維持するための新しい技術群として「プライバシーサンドボックス」構想を推進しています。この中で、リターゲティングの代替として開発されているのが「Protected Audience API(旧FLEDGE)」です。これは、ユーザーのブラウザ内で広告オークションを完結させるという画期的な仕組みです。ユーザーがサイトAを訪れると、ブラウザは「サイトAの広告に興味がある」という情報(インタレストグループ)を、外部に送信することなくブラウザ内に保存します。その後、ユーザーが広告枠のあるサイトBを訪れると、オークションは全てブラウザ内で行われ、ユーザー情報が広告主や媒体社に渡ることなく、関連性の高い広告が表示されます。また、大まかな興味関心に基づくターゲティングの代替として「Topics API」も開発されています。これは、ユーザーの閲覧履歴から興味のあるトピック(例:「フィットネス」「旅行」など)をブラウザが推定し、個人を特定しない形で広告ターゲティングに利用するものです。これらの新しい技術への理解と適応は、今後のデジタル広告を勝ち抜くための必須要件となるでしょう。

ポストCookie時代は、決してリターゲティングの終わりを意味するものではありません。むしろ、安易な追跡に依存したマーケティングから脱却し、ユーザーの同意を前提とした質の高いデータ活用と、よりプライバシーに配慮した新しいコミュニケーションへと進化する、大きな転換点と捉えるべきです。企業は今こそ、ファーストパーティデータの蓄積と活用基盤の整備を急ぎ、来るべき未来に備える必要があります。

リターゲティング広告を配信できる媒体

リターゲティング広告を配信可能な代表的媒体は、以下の6つです。

| 媒体 | 特徴 |

| Google広告 | Googleが提供するサービスや提携サイトで広告配信できる。

モバイルユーザーや年齢層の若いユーザーへアプローチしやすい。 サイトや動画・アプリなどの配信先の指定ができる。 |

| Yahoo!広告 | Yahoo! が提供するサービスや提携サイトで広告配信できる。

PCユーザーや年齢層の高いユーザーへアプローチしやすい。 |

| SNS広告(Facebook広告・Instagram広告・X(旧Twitter)広告) | 各SNSの提携サイトにおいて配信できる。

フィードに広告が表示される。 拡散を狙える。 |

| LINE広告 | トークリストやLINE NEWS・LINE VOOMなどに配信できる。

ユーザー数が9,500万人と膨大なので、配信量が確保できる。 Cookieによる利用制限の影響がない。 |

| Criteo | GoogleやYahoo!・Facebook・Instagramなど配信先が幅広い。

大量のデータ分析により検索エンジンの精度が高い。 表示させるクリエイティブの最適化に優れている。 |

| Logicad | msnやgoo・朝日新聞 DIGITALなど配信先が幅広い。

大量のデータ分析により検索エンジンの精度が高い。 自社における運用は不要であり、Logicadがおこなう。 |

表のようにリターゲティング広告を配信する媒体によって、特徴や配信先が異なります。

どの媒体が自社サービスに適しているか、比較しながら選択しましょう。

Facebook・Instagramによるリターゲティング広告については、以下の記事「Facebook Instagramリターゲティング広告とは? 使用する際のメリットや設定方法を解説!」にて詳しく解説しています。

メリットから設定方法まで詳しくお伝えしていますので、ぜひご覧ください。

Facebook広告については、以下の記事「【入門】Facebook広告とは?やり方や費用、ターゲティングや出稿方法など全て解説!」にて詳しく解説しています。

費用や出稿方法・ターゲティングまで網羅してお伝えしていますので、知見を深めたい方はぜひ参考にしてください。

LINE広告については、以下の記事「【入門】LINE広告とは? ターゲティングや費用、仕組みなど全て解説」にてターゲティング方法や費用を解説しています。

初心者の方でもわかりやすい内容でお伝えしていますので、ぜひご覧ください。

Criteo広告については、以下の記事「Criteo(クリテオ)広告とは?仕組みや特徴、始め方や注意点まで解説」にて詳細をわかりやすく解説していますので、参考にしてください。

リターゲティング広告のフォーマット

リターゲティング広告のフォーマットは、以下の3つです。

- Webサイト向けのバナー広告

- 動画サイト向けの動画広告

- リスティング広告

順番に見ていきましょう。

Webサイト向けのバナー広告

Webサイトやアプリの広告枠に表示される一般的な広告形式をバナー広告といい、画像だけでなく動画表示もできます。

バナー広告を選択すると、ユーザーが訪れた経歴のあるWebサイトに関連した、商品やサービスのバナー表示がされます。

ユーザーへの視覚的訴求が可能なため、バナー広告はテキストのみの広告と比較して、ユーザーの印象に残りやすいフォーマットです。

以下の記事「【入門】ディスプレイ広告とは? Google・Yahoo!の違いや、コツなど全て解説」では、バナー広告であるディスプレイ広告について、詳しく解説しています。

GoogleとYahoo!の広告媒体における違いについてもお伝えしていますので、ぜひご覧ください。

動画サイト向けの動画広告

動画広告はYouTubeやSNS・Webサイトなどにおいて、動画形式で配信する広告フォーマットであり、視覚に訴求しやすくストーリーを伝えやすい特徴があります。

動画広告は自社動画の視聴実績にもとづいて広告配信され、過去に視聴したり、関連するコンテンツに興味を示したりしたユーザーに向けて表示されます。

テキストや画像と異なり、一本の動画で自社サービスにおける多くの情報を伝えられる点は、動画広告の大きな魅力です。

リスティング広告

テキスト表示の広告フォーマットをリスティング広告といい、ユーザーの興味・関心や検索履歴にもとづいて、検索結果画面やコンテンツ内に広告を表示させます。

動画や画像と異なり視覚的な訴求ができませんが、リスティング広告は審査に時間がかからないので手軽に開始でき、少ない予算で始められるメリットがあります。

以下の記事「【入門】リスティング広告とは? 仕組みや費用、メリット・デメリットを解説!」では、リスティング広告について詳しく解説しています。

仕組みや費用以外にも、メリット・デメリットまでお伝えしていますので、ぜひご覧ください。

以下の記事「【入門】検索連動型広告とは?リスティング広告との違い、費用や仕組みなど徹底解説」では、リスティング広告の一種である検索連動型広告について解説しています。

リスティング広告との違いや、仕組みなどを網羅してお伝えしていますので、ぜひご覧ください。

https://digima-labo.com/10743/

代表的なリターゲティング広告【Google広告・Yahoo! 広告】の設定方法

ここからは代表的なリターゲティング広告である、Google広告とYahoo! 広告の設定方法を解説します。

Google広告とYahoo! 広告は、どちらのリターゲティング広告も以下のステップで設定します。

- タグを設定する

- リストを作成する

- 配信する

順番に見ていきましょう。

Google広告

Google広告におけるリターゲティングタグの設定から、リスト作成、配信までの方法を解説します。

リターゲティングタグの設定

リスト作成のために、タグの設定をおこないます。

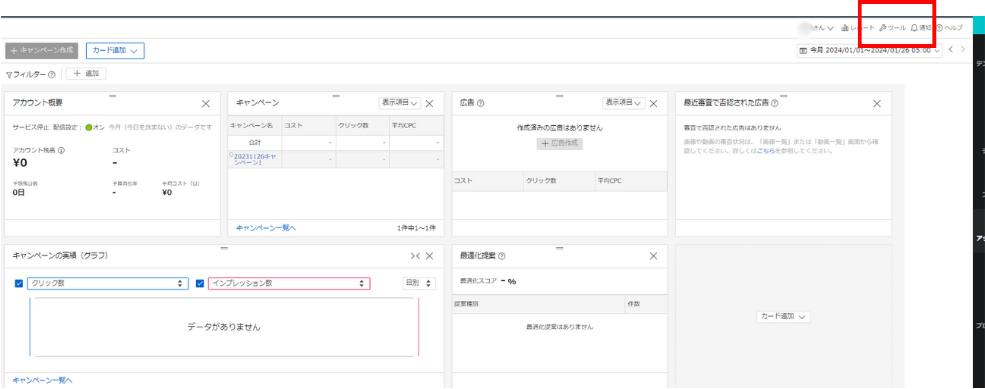

まずGoogle広告の管理画面の右上から「ツールと設定」を選択してください。

「共有ライブラリ」の中から「オーディエンスマネージャー」をクリックしましょう。

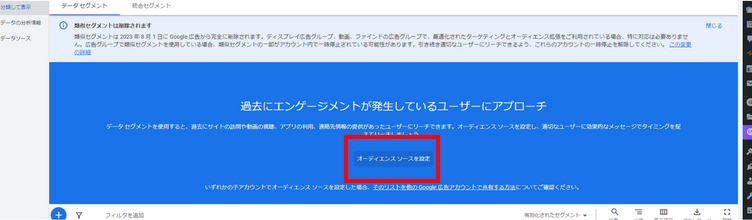

真ん中にある「オーディエンスソースを設定」を選択してください。

データソース画面になるので、「Google広告タグ」の右下にある「タグを設定」をクリックします。

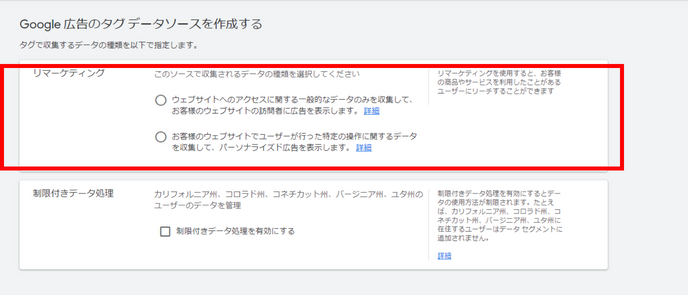

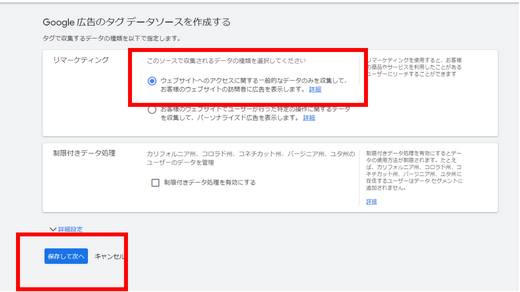

「Google 広告のタグ データソースを作成する」という画面に遷移するので、「リマーケティング」の枠内を見てください。

「ウェブサイトへのアクセスに関する一般的なデータのみを収集して、お客様のウェブサイトの訪問者に広告を表示します」を選択したのち、左下に現れる「保存して次へ」へ進みます。

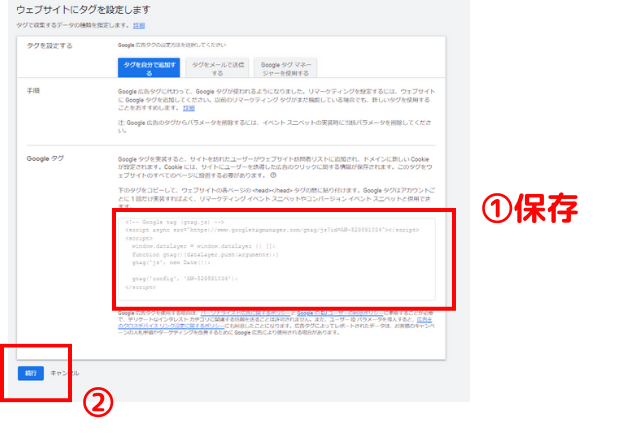

「ウェブサイトにタグを設定します」という画面に遷移したら、タグを設定します。

タグの設定方法は、以下3つです。

- タグを自分で追加する

- タグをメールで送信する

- Google タグマネージャーを使用する

1つ目の「タグを自分で追加する」を選択する場合は、グローバルサイトタグが表示されるので、保存したうえで「続行」をクリックしてください。

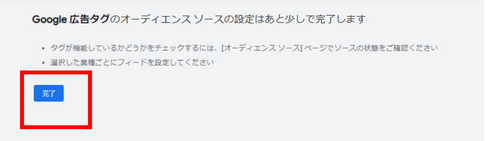

「完了」をクリックしてタグの発行を終えたら、コピーしてサイトの<head>〜</head> タグの間へ設置して終了です。

2つ目の「タグをメールで送信する」は、Web開発担当に送る際に利用するといいでしょう。

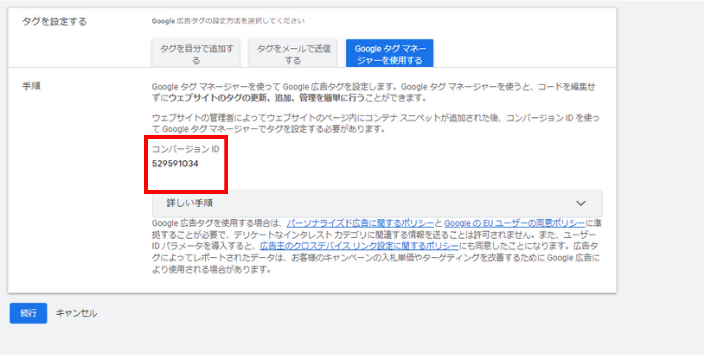

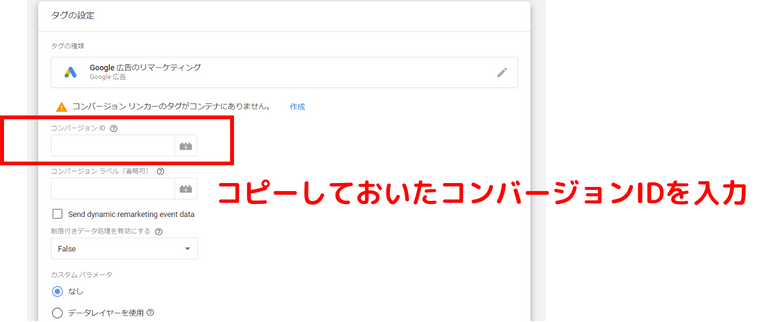

3つ目の「Google タグマネージャーを使用する」を選択する場合は、あらかじめコンバージョンIDをコピーします。

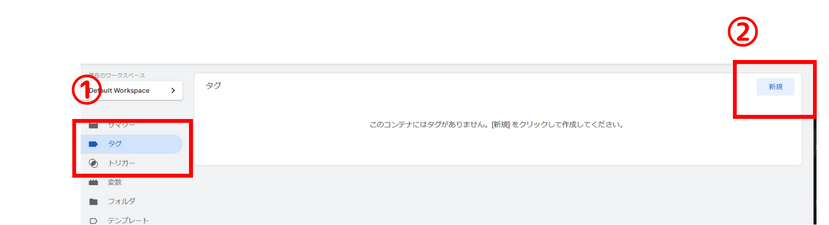

続いてGoogleタグマネージャーを開き「タグ」を選択したら、「新規」をクリックしましょう。

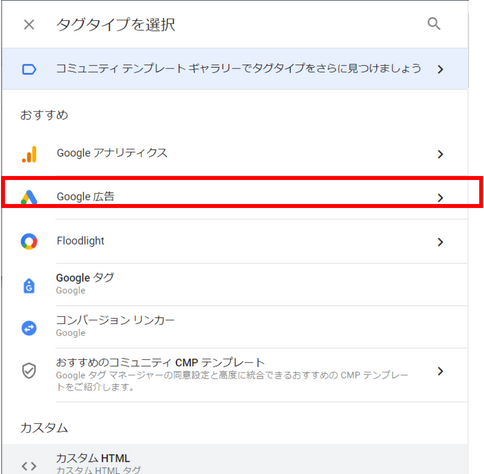

「タグの設定」から「タグタイプを選択」をクリックしてください。

「Google 広告」を選びましょう。

「Google 広告のリマーケティング」を選択します。

「コンバージョン ID」という枠内に、はじめにコピーしたコンバージョンIDを入力しましょう。

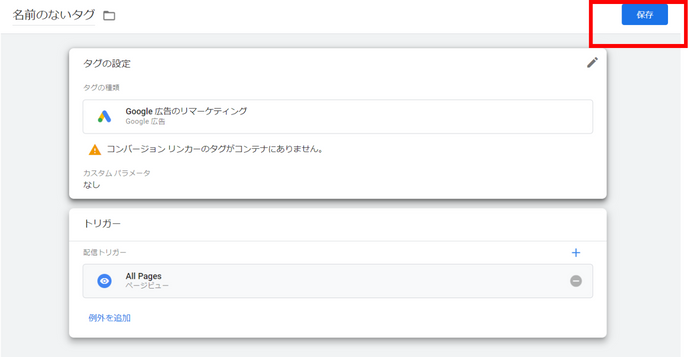

さらに下へスクロールして、トリガーを設定します。

All Pagesに設定して、保存するとタグの設定は完了です。

タグの設置ページ数が多い場合は、Googleタグマネージャーを活用すると便利でしょう。

リターゲティングリストの作成

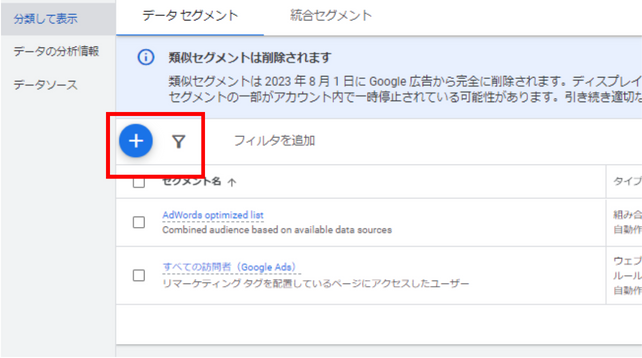

タグの設置後は、リストを作成します。

Google広告の「ツールと設定」を選択して、「オーディエンスマネージャー」をクリックしましょう。

「オーディエンスリスト」から「+」をクリックしてください。

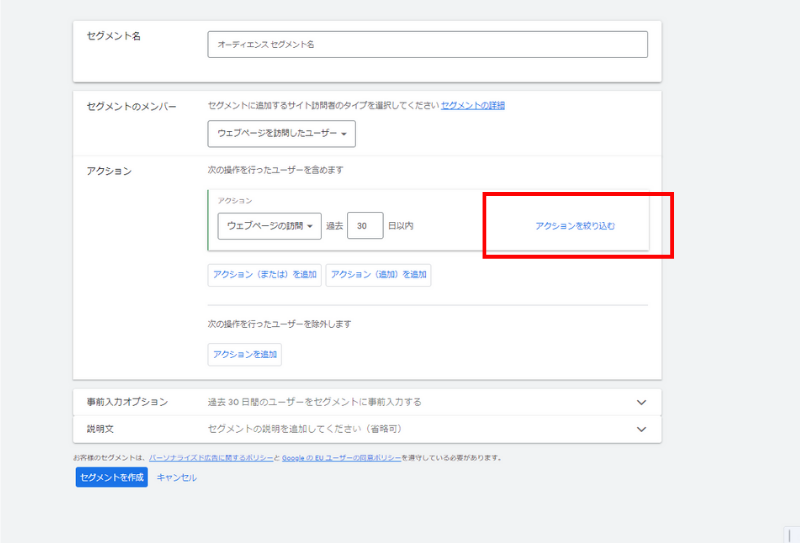

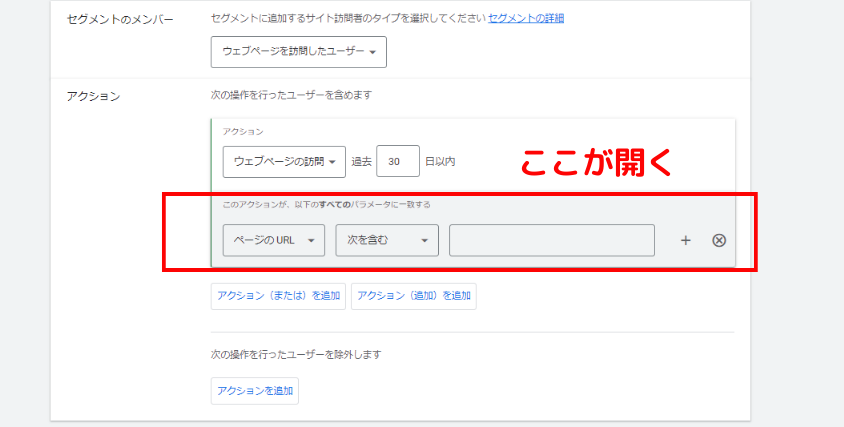

続いて、「ウェブサイトを訪れたユーザー」から、以下の画面に遷移します。

「アクションを絞り込む」をクリックして、タブを開いてください。

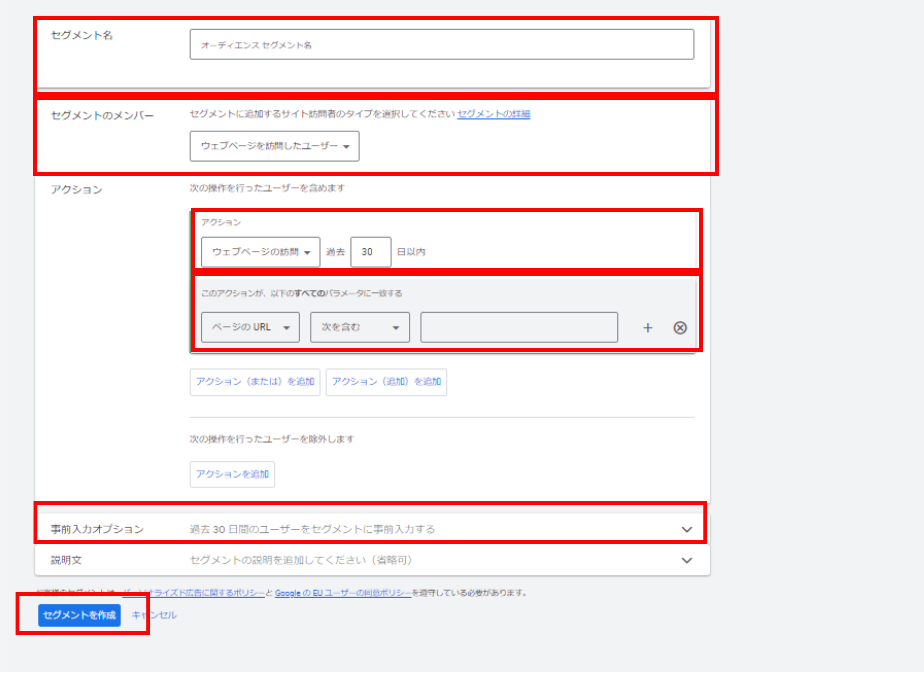

ここで、以下の表をもとに条件設定をしましょう。

| セグメント名 | 自由に名称を設定する。

リターゲティングの対象層に設定するとわかりやすい。 |

| セグメントのメンバー | 「特定のタグがあるページを訪問したユーザー」と「ページを訪問したユーザー」が選べる。

基本的には「ページを訪問したユーザー」で問題ない。 |

| アクション | ・サイト訪問から何日以内のユーザーをリストに入れるか設定する。

・リターゲティング対象のページURLを設定する。 Webサイト内のすべてのページが対象の場合:サイトアドレス 特定のページを対象にする場合:ページアドレス |

| 事前入力オプション | デフォルトのまま変更しない。 |

条件を設定したのち、左下にある「オーディエンスを作成」をクリックして、リストの作成は完了です。

配信する

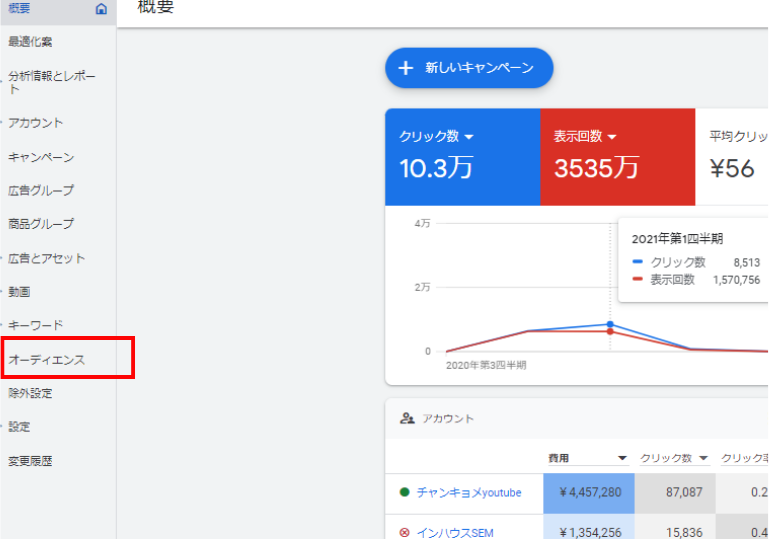

最後は、作成したリストをキャンペーンと紐付けて配信します。

Google広告の「オーディエンス」から、鉛筆マークをクリックしましょう。

真ん中の項目「オーディエンスセグメント」の右下にある「オーディエンスセグメントの編集」をクリックしてください。

リストを追加したいキャンペーンもしくは、広告グループを選択します。

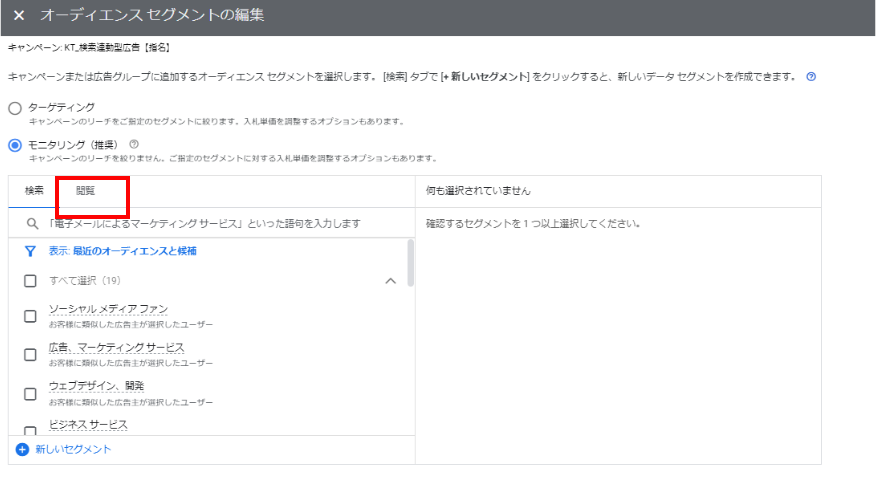

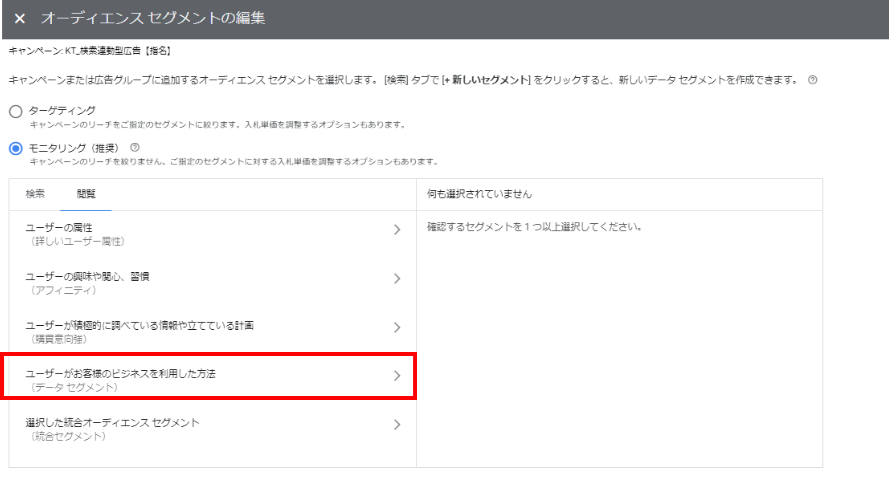

「閲覧」タブを開いてください。

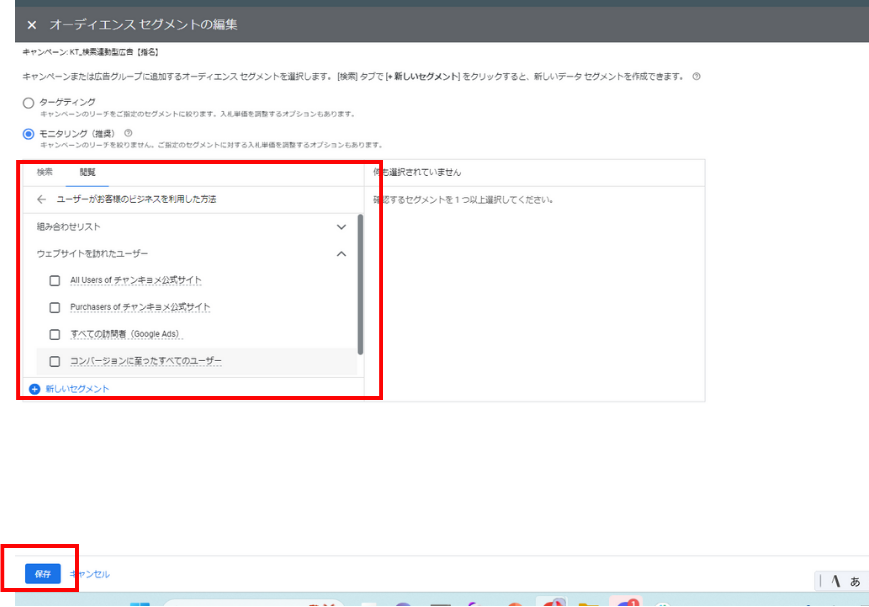

「ユーザーがお客様のビジネスを利用した方法(リマーケティングと類似ユーザー)」をクリックして「ウェブサイトを訪れたユーザー」を選択します。

対象にするリストにチェックを入れたら、保存をクリックしましょう。

オーディエンスを開き、キャンペーンにリストが反映されているか確認後、広告出稿をして配信設定は完了です。

以下の記事「Google広告リマーケティングとは?リターゲティングとの違いや費用、リスト作成方法を解説」では、Google広告のリマーケティングについて詳しく解説しています。

費用やリストの作成方法など網羅してお伝えしていますので、ぜひご覧ください。

Yahoo! 広告

Yahoo! のタグとリストの設定から、配信までの手順を解説します。

リターゲティングタグの設定

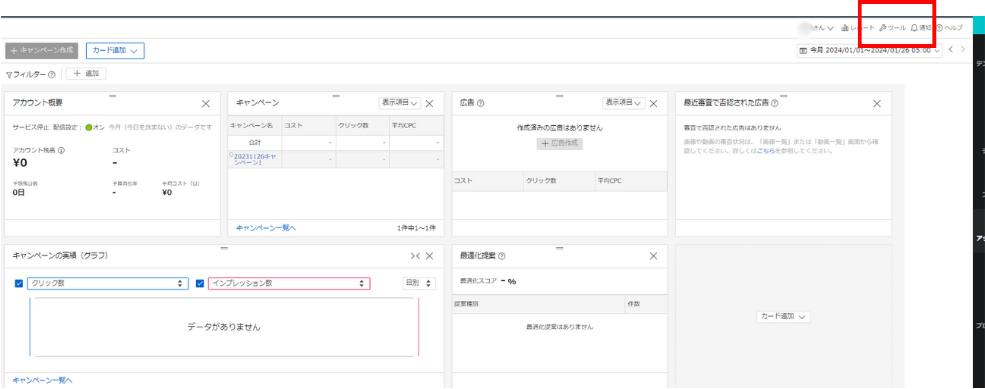

タグを発行するために、広告の管理画面を開きます。

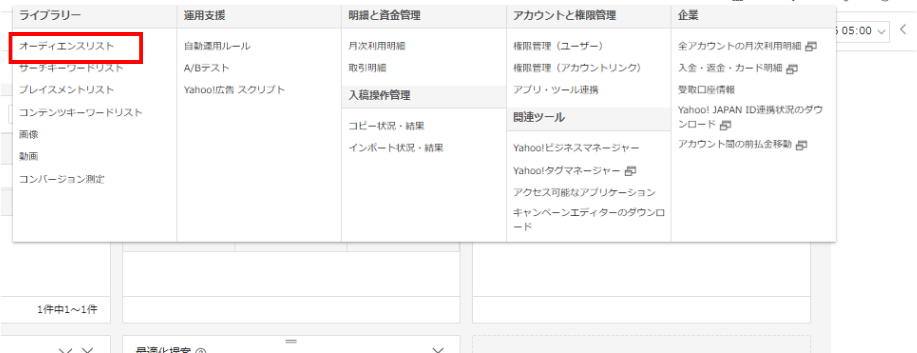

右上にある「ツール」を開き、「ライブラリー」タブの下にある「オーディエンスリスト」を選択しましょう。

「オーディエンスリスト」が開いたら、下部にある「オーディエンスソース」をクリックすると、「サイトリターゲティングの利用を開始」画面が表示されます。

「オーディエンスリストターゲティング利用時の遵守事項」に同意のうえチェックを入れ、「サイトリターゲティングタグの取得」をクリックすると、以下の2つが表示されます。

- カスタムオーディエンスID(リターゲティングID)

- サイトジェネラルタグ・サイトリターゲティングタグ

「サイトジェネラルタグ・サイトリターゲティングタグ」をコピーします。

「タグをクリップボードにコピー」をクリックして、発行されたタグを自社サイトの<body>〜</body>間に貼り付けましょう。

「サイトリターゲティングの利用を開始」画面は、初回のみ表示されます。

2回目以降は「オーディエンスリスト」の「オーディエンスソース」を選択後に「タグ・IDを表示」をクリックすると、タグとIDを取得できます。

リターゲティングリストの作成

続いてリストを作成します。

広告管理画面を開き、右上の「ツール」をクリックしましょう。

「ライブラリー」内にある「オーディエンスリスト」をクリックすると、管理画面が表示されます。

「オーディエンスリストを作成」タブを開いてください。

以下のリスト種別が表示されるので、作成したいリストを選びます。

| リスト種別 | リストの内容 |

| 条件 | サイトリターゲティングタグを設置したサイトを訪問、またはアプリイベントで連携されたユーザーを対象に、任意の条件を設定する。 |

| ウェブサイト訪問ユーザー | 広告主のWebサイトへの訪問歴があるユーザーのリスト。

以下のような条件を指定して対象のユーザーを絞り込める。

イベント種別は指定不可。 |

| アプリユーザー | アプリのインストールのようなアプリユーザーを対象にしたリスト。

イベント種別やカスタムラベルなどの条件指定ができ、対象のユーザーを絞り込める。 選択するには広告効果測定ツール(アプリユーザーのデータ連携に対応が必須)の導入と、リンクIDの作成が必要。 |

| 顧客データ | 広告主が所有するデータを蓄積・分析して作成するオーディエンスリスト。

顧客データファイルや広告管理ツールなどからインポートする。 |

| Yahoo!Audience Discovery | Yahoo!Audience Discoveryと広告管理ツールの連携によって、取得したデータから作成するオーディエンスリスト。 |

| 類似ユーザー | 以下のオーディエンスリストと、Yahoo! JAPAN内の行動歴が類似するユーザーを抽出して作成したリスト。

|

| 組み合わせ | 以下のオーディエンスリストを、2つ以上組み合わせて作成するリスト。

「OR」または「AND」で選択する。 |

今回は「条件」を選択して、以下の項目を設定しましょう。

| ターゲットリスト名 | 自由に名称を設定する。

リターゲティングの対象層に設定するとわかりやすい。 |

| 条件 | 「条件を設定する」を選択する。

リターゲティング対象のページURLを設定する。 Webサイト内のすべてのページが対象の場合:サイトアドレス 特定のページを対象にする場合:ページアドレス |

| 訪問履歴の蓄積 | 「蓄積する」を選択する。

サイト訪問履歴やアプリイベント情報に基づいたデータを蓄積するか否かの項目。 |

| 訪問履歴の有効期限 | サイト訪問から何日以内のユーザーをリストに入れるか設定する。

初期設定は90日だが、1~540日間で設定できる。 |

| 過去の訪問者の設定 | 「設定する」を選択する。

オーディエンスリストを作成する前に自社サイトへ訪問していたユーザーを含めるか否かに関する設定。 「設定する」を選択すると、過去最大30日間の訪問者であり、オーディエンスリストの条件一致するユーザーが含まれる。 |

| 説明 | リストに関しての説明を任意で設定できる。 |

条件設定を終えたら、作成をクリックしてリストの作成は完了です。

配信する

作成したリストと、広告グループの紐付けをおこない配信します。

はじめにリターゲティングをおこなうキャンペーンを作成して、予算や入札戦略を設定しましょう。

続いて広告グループも作成してください。

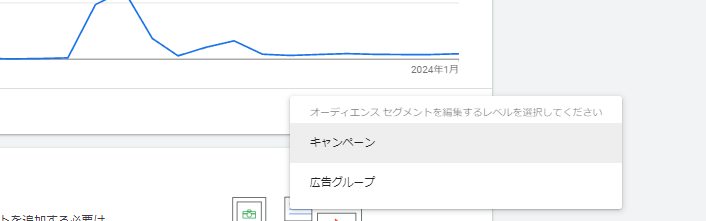

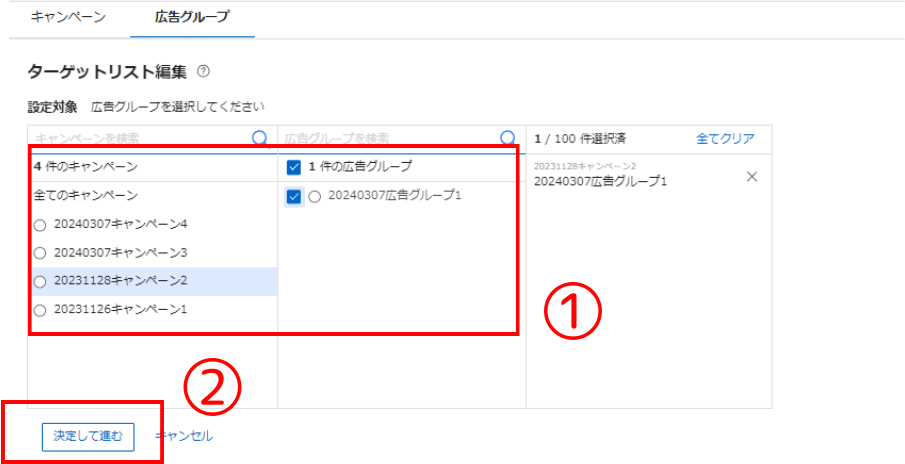

左のバーの「ターゲットリスト」を選択してキャンペーンもしくは広告グループの編集をクリックしましょう。

ターゲットリスト編集画面に遷移するので、紐付けるキャンペーンとグループを選択して「決定して進む」をクリックしてください。

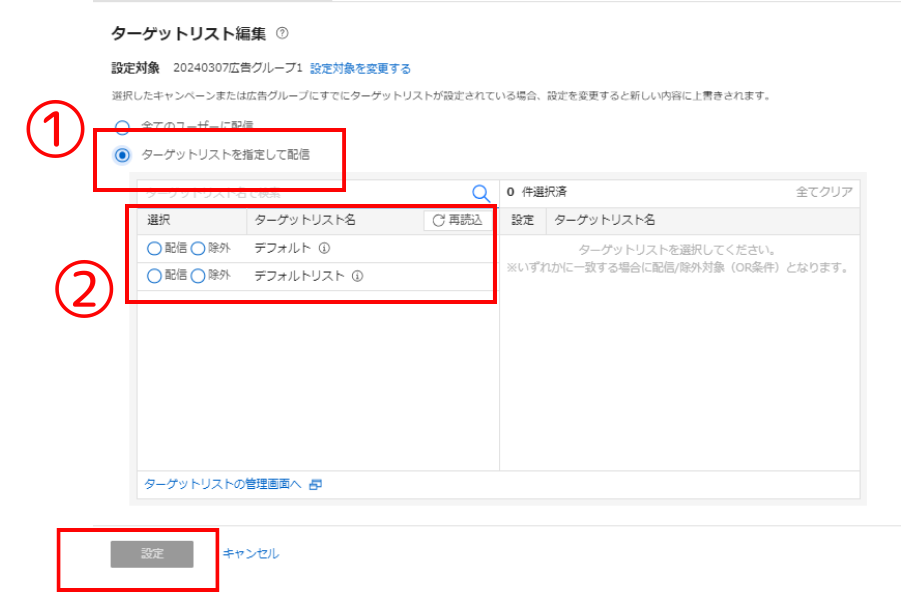

「ターゲットリストを指定して配信」を選択して、各ターゲットリストに対して「配信」「除外」に設定します。

作業を終えたら「設定」をクリックして完了です。

以下の記事「Yahoo!のリターゲティング広告とは?タグの設置方法や費用、リストの作成の手順を解説」では、Yahoo!のリターゲティング広告についてタグの設置方法やリスト作成手順を詳しく解説しています。

Yahoo!のリターゲティング広告の費用についても紹介していますので、ぜひご覧ください。

まとめ

本記事では、獲得型広告の強力な一手である「リターゲティング広告」について、その根幹をなす仕組みから、具体的な種類、メリット・デメリット、そして運用成果を最大化するためのポイント、さらにはCookie規制後の未来像に至るまで、多角的に深掘りしてきました。リターゲティング広告は、一度は自社に興味を示した「見込み客」という宝の山に、再びアプローチするための極めて効率的な手法です。その効果を最大限に引き出すためには、ユーザーの行動を深く洞察し、戦略的に設計されたオーディエンスリストと、彼らの心に響く広告クリエイティブを、適切なタイミングと頻度で届け続けるという、緻密で継続的な改善活動が求められます。そして、プライバシー保護という大きな潮流の中で、Cookieに依存した従来の手法から、ファーストパーティデータを核とした新しいアプローチへと、その戦略を柔軟に進化させていく必要があります。本記事が、貴社のマーケティング活動における機会損失を最小化し、持続的な事業成長を実現するための一助となれば幸いです。

「どのような仕組みで配信されるの?」「広告出稿のメリットは何?」

Webマーケティング手法のひとつである「リターゲティング」という名前は聞いたことがあるけれど、具体的な内容はわからず、このような悩みを抱える方も多いでしょう。

本記事では、リターゲティングの仕組みやメリットについて詳しくお伝えします。

リターゲティング広告の運用において、効果的なポイントについても解説しますので、ぜひご覧ください。

また、Google広告に関してさらに知見を深めたい!という方は、以下の記事に総括的にまとめてありますので、ぜひ読んでみてください。

Googleアナリティクス の基本設定や使い方は、以下の記事に総括的にまとめてありますので、ぜひ読んでみてください。

また、Yahoo! 広告の基礎知識を得たい方は、以下の記事「【入門】Yahoo!広告とは?始め方や出稿種類、費用や特徴など全て解説」にて詳しく解説しています。

また、ディスプレイ広告に関してさらに知見を深めたい!という方は、以下の記事に総括的にまとめてありますので、ぜひ読んでみてください。https://digima-labo.com/10426/

LINE広告に関してさらに知見を深めたい方は、以下の記事に総括的にまとめてありますので、ぜひ読んでみてください。https://digima-labo.com/10873/

X(旧Twitter)広告に関してさらに知見を深めたい方は、以下の記事をぜひ読んでみてください。

Facebook広告に関してさらに知見を深めたい方は、以下の記事をぜひ読んでみてください。https://digima-labo.com/10057/

また、Instagram広告に関してさらに知見を深めたい方は、以下の記事をぜひ読んでみてください。

また、YouTube広告については以下の記事にて詳しく解説しています。

また、Amzon広告については、以下の記事にて詳しく解説しています。

TikTok広告については、以下の記事にて詳しく解説しています。

Criteo(クリテオ)広告ついては、以下の記事にて詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてください。https://digima-labo.com/9980/

当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで

・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安

・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい

・記事に書いてない問題点が発生している

・記事を読んでもよくわからなかった

など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう

▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)