宣伝失礼しました。本編に移ります。

2025年上半期、楽天グループが発表した国内EC流通総額の前年同期比4%増という数字。多くのメディアがこれを「再加速」への兆しと報じる中、我々、獲得型広告とデジタルマーケティングの最前線に立つ者たちの目には、全く異なる、そして極めて危機的な未来図が映し出されています。このレポートは、表面的な数字の裏に隠された、楽天EC事業が直面する構造的な腐食と、その輝かしい成功神話の終焉を告げるための緊急警告です。三木谷社長が掲げる「AIによる再加速」は、残念ながら、根本的な病巣から目を背け、短期的な痛みを和らげるための鎮痛剤に過ぎない可能性が極めて高い。今、楽天は、自らが築き上げた成功モデルそのものによって、緩やかに自己破壊へと向かっているのです。

成長神話の終焉を告げる「不都合な時系列」

まず、我々が見るべきは、この「4%成長」という数字が持つ、欺瞞に満ちた文脈です。以下の時系列データは、楽天が公式に発表したものではなく、過去の決算報道から我々が独自に再構築した、楽天EC事業の偽らざる姿です。これを見れば、今回のプラス成長が、輝かしい成長への回帰などではなく、2024年に経験した創業以来ともいえる深刻なマイナス成長からの、あまりにも低い反発に過ぎないことが一目瞭然となります。

・2023年Q2: +10.0%

・2023年Q3: +15.7%

・2023年Q4: -6.2%

・2024年Q1: -4.7%

・2024年Q2: -4.8%

・2024年Q3: -6.9%

・2024年Q4: +9.5%

・2025年Q1: +3.0%

・2025年Q2: 約+4.7%

特筆すべきは、2023年まで維持していた二桁成長が、2024年に突如として失速し、深刻なマイナス圏に突入したという事実です。これは、SPU(スーパーポイントアッププログラム)の複雑化と度重なる改定が、ユーザーの信頼を失わせた結果に他なりません。2025年のプラス成長は、この異常な落ち込みからの揺り戻しであり、市場全体の自然成長分を考慮すれば、楽天が独自の力で成長軌道に戻ったとは到底言えないのです。むしろ、市場のリーダーが「市場平均レベル」に甘んじているというこの現実こそが、楽天が抱える問題の深刻さを物語っています。

歪みきった収益構造:「広告モデル」という名の麻薬

では、なぜ成長が鈍化しているにも関わらず、楽天のEC事業は利益を確保できているのでしょうか。その答えは、同社の収益構造に隠された「広告モデルへの過度な依存」という、極めて危険な麻薬にあります。我々の分析によれば、EC流通総額(GMV)の伸び率が著しく鈍化する一方で、インターネットサービスセグメントにおける広告事業の売上は、それを補って余りある成長を続けています。これは、楽天がGMVの成長鈍化という現実を、出店者から徴収する広告費で覆い隠しているという、極めて不健全な経営状態を示唆しています。

この「広告モデル」は、プラットフォームである楽天にとっては短期的な収益増をもたらしますが、その代償として、ユーザーと出店者という、プラットフォームを支える最も重要な二つの要素を同時に破壊します。ユーザーは、本当に欲しい商品ではなく、莫大な広告費を投じた店舗の商品を強制的に見せられます。その結果、「楽天市場で探しても、良い商品が見つからない」という致命的なユーザー体験の劣化が起こります。一方、出店者は、広告を出さなければ自慢の商品がユーザーの目に触れることすらないという、不毛な消耗戦を強いられます。良質な商品やサービスを持つ誠実な店舗ほど、広告費の捻出に苦しみ、撤退を余儀なくされる。結果として、楽天市場という「場」そのものの魅力が失われ、顧客が離れていく。この負のスパイラルが、今まさに楽天の足元で静かに、しかし確実に進行しているのです。これは、獲得型広告の本質である「ユーザーの明確なニーズに応える」という原則から、大きく逸脱する行為と言わざるを得ません。

エコシステムの功罪:「囲い込み」から「ユーザー疲れ」という名の離反へ

かつて、楽天の成功を支えたのは、ポイントを軸にユーザーをあらゆるサービスで縛り付ける、巧みな「楽天エコシステム」でした。しかし、その強力な武器もまた、今やユーザーを繋ぎとめるどころか、積極的に離反を招く「諸刃の剣」と化しています。その象徴が、SPUの度重なる改悪です。ポイント付与条件は年々複雑化し、ユーザーがその全てを理解し、追いかけることはもはや不可能に近い。SNS上では「楽天マラソンに疲れた」「SPUが分かりにくい」といった悲鳴にも似た声が溢れており、「楽天経済圏疲れ」という言葉が、もはや一部のヘビーユーザーだけのものではなくなっているのです。

顧客を囲い込むはずだったエコシステムが、逆に顧客にストレスを与え、忠誠心を削いでいる。この皮肉な現実は、Amazonプライムが提供する「年会費さえ払えば、あとは何も考えずに最高のサービスが受けられる」という、圧倒的なまでにシンプルで強力な顧客体験の前では、あまりにも無力です。ユーザーはもはや、複雑な計算を強いられる「お得感」よりも、何も考えずに享受できる「利便性」を明確に選択し始めているのです。

AI戦略の限界:本質から目を背けた対症療法

この三重苦ともいえる状況に対し、楽天が打ち出した処方箋が「AIによる再加速」です。しかし、これもまた、本質的な病巣にメスを入れることを避け、目先の症状を緩和しようとする対症療法に過ぎません。出店者向けの「RMS AIアシスタント」は、疲弊した店舗の負担をわずかに軽減するかもしれませんが、広告費を払い続けなければならないという根本的な苦しみを取り除くものではありません。ユーザー向けの「Rakuten AI」は、「検索からの脱却」という聞こえの良いコンセプトを掲げていますが、その実態は、広告モデルへの傾倒によって楽天自らが破壊した「検索の信頼性」を、AIというブラックボックスで糊塗しようとする試みに他ならないのではないでしょうか。

そもそも、競合の脅威は、AIで太刀打ちできるレベルのものではありません。Amazonの強みは、日本中に張り巡らされた物流網という、もはや「物理法則」に近いインフラです。LINEヤフーの強みは、コミュニケーションという、人々の生活に「空気」のように溶け込んだプラットフォームです。この「物理」と「空気」という、全く異なる次元からの挟み撃ちに対し、楽天のAIはあまりにも非力です。楽天がAIに活路を見出そうとすればするほど、その視線は、自らが解決すべき「広告依存」と「エコシステム疲れ」という本質的な課題から、遠く逸れていくことになるでしょう。

結論:自己変革なくして、獲得の未来はない

楽天EC事業が、真に「再加速」し、獲得効率の高いプラットフォームとして生き残る道は、ただ一つ。AIという魔法に頼ることではなく、痛みを伴う「自己変革」を断行することです。それは、短期的な収益を犠牲にしてでも、広告モデルへの依存から脱却し、ユーザーと出店者が正当に評価される健全なプラットフォームへと回帰することを意味します。そして、複雑怪奇なエコシステムを抜本的に簡素化し、ユーザーがストレスなく利用できる、真に価値ある顧客体験を再構築することです。この荒療治なくして、ユーザーの信頼を取り戻し、未来の「獲得」を創出することは断じて不可能です。今の楽天に必要なのは、AIという名の鎮痛剤ではなく、自らの病巣を切り取る、覚悟を持った外科手術なのです。

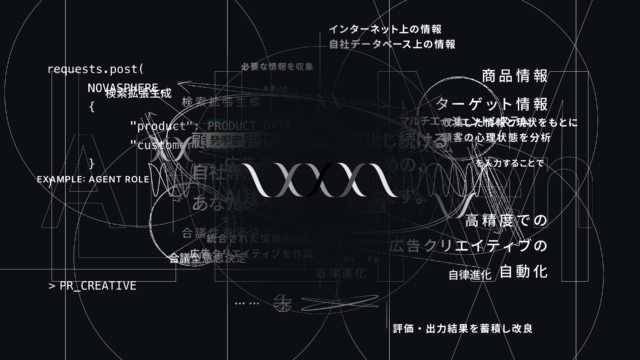

当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで

・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安

・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい

・記事に書いてない問題点が発生している

・記事を読んでもよくわからなかった

など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう

▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)