宣伝失礼しました。本編に移ります。

「LINE広告に導入された自動ターゲティングは、一体どのような仕組みで機能するのだろうか?」

「従来のLINE広告の手動ターゲティングと比較して、自動ターゲティングにはどのような利点や違いが存在するのか?」

近年、多くのウェブ広告プラットフォームでAI、すなわち人工知能を活用した自動化機能の実装が進んでいます。その中でも、国内で圧倒的なユーザー基盤を誇るLINEの広告プラットフォームに搭載された自動ターゲティング機能は、β版のリリース以降、多くの広告運用担当者やマーケターの間でその詳細と効果に関心が集まっています。この機能は、広告運用の工数を削減しつつ、コンバージョン獲得の効率を飛躍的に高める可能性を秘めており、今後のデジタルマーケティング戦略において無視できない存在となりつつあります。

本記事では、この注目すべきLINE広告の自動ターゲティング機能について、その根幹をなす仕組みの概要から、広告運用者が最も知りたいであろう手動ターゲティングとの具体的な差異、そして実際に運用する上で成果を最大化するために押さえておくべき重要な注意点に至るまで、網羅的かつ詳細に解説してまいります。獲得型広告としてのパフォーマンスをいかにして高めるか、という実践的な視点に基づき、具体的な活用方法を深く掘り下げていきます。

LINE広告の自動ターゲティングという新たな選択肢について、そのポテンシャルを正確に理解し、自社の広告戦略に効果的に組み込みたいとお考えのビジネスパーソンの方は、ぜひ本記事を最後までご覧いただき、貴社のマーケティング活動にお役立てください。

また、LINE広告そのものの基礎知識について、より体系的に学びたいとお考えの方には、以下の記事「【入門】LINE広告とは?ターゲティングや費用、仕組みなど全て解説」も併せてご一読いただくことをお勧めします。LINE広告の根幹であるターゲティングの種類から、費用体系、広告配信の仕組みまで、運用を開始する上で必須となる情報を詳細にまとめておりますので、ぜひご活用ください。

LINE広告の自動ターゲティングとは

まず初めに、LINE広告というプラットフォームが持つ基本的な特性と、その中で自動ターゲティングがどのような役割を担うのかについて、基礎から丁寧に解説を進めてまいります。プラットフォームの全体像を理解することが、自動ターゲティング機能の価値を正しく評価するための第一歩となります。

LINE広告とは

LINE広告とは、日本の総人口の約8割に相当する、実に9,500万人以上(2023年9月末時点)という膨大な月間アクティブユーザーを抱えるコミュニケーションアプリ「LINE」および、その関連サービスに広告を配信できる運用型広告プラットフォームのことです。このユーザー数は、他の主要なSNSプラットフォームと比較しても突出しており、日本国内のほぼすべてのインターネット利用者にリーチできる可能性を秘めていると言っても過言ではありません。単なるメッセージングツールにとどまらず、今や社会インフラの一部として機能しているLINEだからこそ、広告媒体として唯一無二の価値を提供します。

LINE広告の強みは、その圧倒的なリーチ力だけに留まりません。広告が配信されるプレースメント(配信面)が非常に多岐にわたる点も、大きな特徴です。具体的には、以下のようなLINEユーザーの日常に深く溶け込んだ場所に広告を掲載することが可能です。

・トークリスト: LINEアプリで最も頻繁に表示される、トークルーム一覧画面の最上部に表示されます。圧倒的なインプレッション数を誇り、多くのユーザーの目に触れる機会があります。

・LINE NEWS: 数多くのメディアから提供されるニュース記事が集まる配信面です。情報収集意欲の高いユーザー層に対して、記事コンテンツに自然に溶け込む形でアプローチできます。

・LINE VOOM: ショート動画コンテンツを中心に、ユーザーがフォローしたアカウントの投稿やおすすめ動画が表示されるプラットフォームです。エンターテインメント性の高いクリエイティブでユーザーの興味を惹きつけます。

・ウォレット: LINE Payやポイントクラブなど、LINEの決済・金融関連サービスが集約されたタブです。購買意欲の高いユーザーや、お得な情報に敏感なユーザーへの訴求に適しています。

・LINEポイントクラブ: ポイントを貯めたり使ったりするユーザーが集まるページです。インセンティブをフックにしたキャンペーンなどで高い効果が期待できます。

・LINEショッピング: LINEアプリ内から様々なオンラインストアの商品を検索・購入できるサービスです。具体的な購買行動に近いユーザーに対して直接アプローチが可能です。

・LINEチラシ: 全国のスーパーやドラッグストアなどのデジタルチラシを閲覧できるサービスです。地域に密着した店舗への送客(来店促進)を目的とした広告配信に強みを発揮します。

・LINEクーポン: 様々な店舗で利用できるクーポンが手に入るサービスです。割引や特典といった直接的なメリットを提示し、来店や購買のきっかけを作ります。

・LINEマイカード: 複数の店舗のポイントカードや会員証をまとめて管理できる機能です。提携企業のカードを登録しているユーザーに対し、関連性の高い広告を配信できます。

・ホーム: 友だちリストやグループ、公式アカウントなどが表示されるタブです。ユーザー自身のソーシャルグラフに近い場所での広告表示が可能です。

・LINE Monary: 資産づくりをサポートする情報メディアです。金融や投資に関心の高い、特定のユーザーセグメントへのアプローチに有効です。

・LINEオープンチャット: 共通の興味関心を持つユーザーが集まる匿名性の高いコミュニティ機能です。特定の趣味やテーマに関心を持つ潜在顧客層にリーチできます。

・LINEレシート: レシートを撮影して送るだけで支出管理ができるサービスです。購買データに基づいたターゲティングが期待される、ポテンシャルの高い配信面です。

・LINEファミリーアプリ: LINEマンガやLINE MUSICなど、LINEが提供する様々なエンターテインメント系アプリ内にも広告枠が存在します。

・LINE広告ネットワーク: LINEが提携する数多くのサードパーティのアプリへも広告配信を拡大できるネットワークです。LINEのリーチをさらに広げ、多様なユーザー接点を確保します。

これら配信面の豊富さに加え、広告クリエイティブとして静止画(画像)や動画、カルーセルといった多彩なフォーマットを利用できるため、商材やサービスの魅力を視覚的に、かつ豊かにユーザーへ訴求することが可能です。特にスマートフォンというパーソナルなデバイス上で、リッチなクリエイティブを展開できる点は、ユーザーの感情に直接働きかけ、コンバージョンへと導く上で大きなアドバンテージとなります。

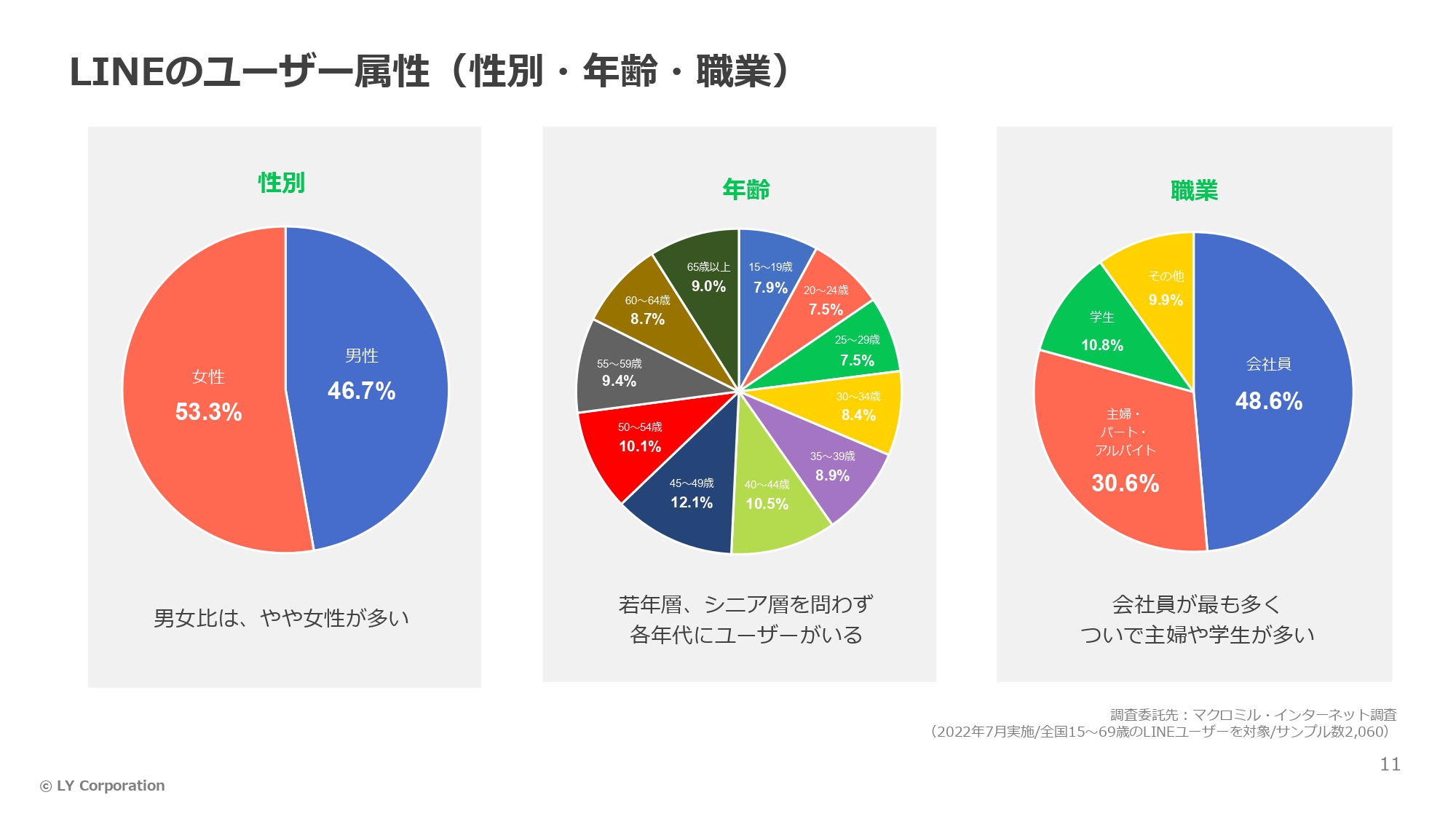

LINE広告に出稿する最大のメリットは、先述したユーザー層の広さと、そのアクティブ率の高さに集約されると言っても過言ではありません。以下の図は、LINEを利用するユーザーの属性を詳細に示したものです。

引用:LINE Business Guide「LINEのユーザー属性(性別・年齢・職業)」

引用

このデータから明らかなように、LINEユーザーの性別構成は男性47.1%、女性52.9%と、ほぼ均等であり、特定の性別に偏りがありません。年齢層に関しても、10代から60代以上まで、日本の人口構成比に近い形で非常に幅広い層に利用されています。これは、若者向けのSNS、あるいはビジネス層が中心のSNSといった、特定のプラットフォームが持つユーザー層の偏りとは一線を画す特徴です。X(旧Twitter)広告やTikTok広告、Facebook広告など、他のSNS広告プラットフォームではアプローチが難しい、あるいはリーチが限定的であった層、特にシニア層などにも、LINE広告であれば効果的にリーチすることが可能です。この「リーチの普遍性」こそが、LINE広告を多くの企業にとって魅力的な選択肢たらしめているのです。

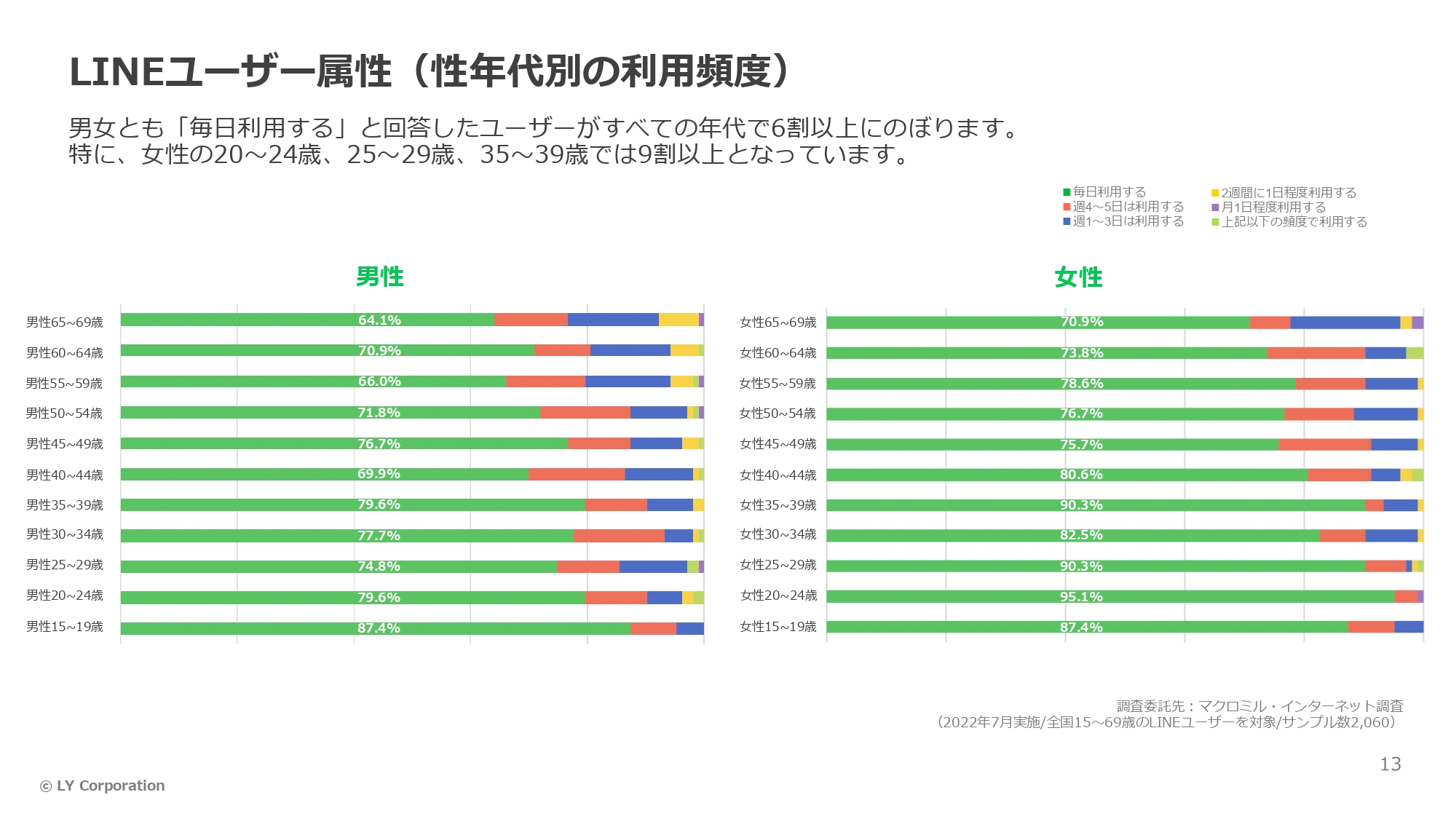

さらに特筆すべきは、その驚異的なアクティブ率の高さです。以下の図は、LINEユーザーの世代別利用頻度を示したデータです。

引用:LINE Business Guide「LINEユーザー属性(性年代別の利用頻度)」

家族や友人とのプライベートな連絡手段としてだけでなく、職場での業務連絡や学校・地域コミュニティでの情報共有など、公私にわたる様々なコミュニケーションの基盤としてLINEが利用されていることは、多くの人が実感していることでしょう。このデータが示す通り、毎日LINEを利用する「デイリーアクティブユーザー」は、10代から50代までの全ての世代で8割を超え、60代でも6割を超えるという極めて高い水準にあります。

FacebookやInstagram、Xといった他のSNSアカウントは持っていなくても、あるいは利用頻度が低くても、LINEだけは生活に不可欠なツールとして毎日必ず開く、というユーザーは決して少なくありません。この世代を問わないユーザー層の幅広さと、日常に深く根差した高いアクティブ率は、獲得型広告の観点から見て極めて重要です。なぜなら、広告主はターゲットとするユーザーに対して、一過性ではない、継続的かつ頻繁な広告接触の機会を得ることができるからです。これにより、他のSNS広告ではリーチできなかった、あるいはアプローチが不十分だった全く新しい顧客層を発見し、コンバージョンへと結びつける大きなチャンスが生まれるのです。

LINE広告の運用効率をさらに高めるための新機能として、2023年8月に追加された「ラベル機能」について解説した記事「LINE広告でアップデートされた「ラベル機能」とは?|設定方法や仕様・使えるアイデアなどを紹介」もございます。キャンペーンや広告グループ、広告に任意のラベルを付与し、管理や分析を効率化するこの機能について知見を深めたい方は、ぜひ併せてご覧ください。

LINE広告における自動ターゲティングとは

このような強力な広告プラットフォームであるLINE広告において、2023年4月に実施されたアップデートにより、従来の「手動ターゲティング」に加えて、新たに「自動ターゲティング」という選択肢が利用可能となりました。これは、LINE広告の運用における大きな変革点と言えるでしょう。

自動ターゲティングとは、その名の通り、広告を配信する対象ユーザーを、LINEのAIによる機械学習技術によって自動的に選別・最適化する機能です。広告運用者が手動で細かくターゲット条件を設定するのではなく、機械学習アルゴリズムが、広告の目的に沿って最もコンバージョンに至る可能性が高いと予測されるユーザー群を自律的に見つけ出し、広告を配信します。

この機械学習のプロセスは、まず、これまでに自社の広告キャンペーンで発生した様々なデータ(例えば、どのようなユーザーが広告をクリックしたか、コンバージョンに至ったか、広告を閲覧したかなど)を分析・蓄積することから始まります。そして、その蓄積された膨大な過去のデータの中から、成果につながったユーザーの共通の特徴や行動パターンをAIが学習します。学習が完了すると、そのパターンに合致する、つまり「今後クリックやコンバージョンをする可能性が高い」と予測されるユーザーを、9,500万人以上の広大なLINEユーザーの中から見つけ出し、広告を配信するという仕組みです。

人間の直感や経験則だけに頼るのではなく、膨大なデータを基にAIが客観的かつ継続的に最適なターゲティングを行ってくれるため、LINE広告の配信で自動ターゲティングを活用することは、多くのケースにおいて、従来の手動設定と比較してクリック率(CTR)やコンバージョン率(CVR)の向上、さらには顧客獲得単価(CPA)の改善といった、広告パフォーマンスの飛躍的な向上を見込めるのです。これは、広告運用者の工数を削減するという効率化の側面だけでなく、広告成果そのものを最大化するという、非常に強力なメリットをもたらします。

LINE広告の自動ターゲティングと手動ターゲティングの違い

ここまで、LINE広告というプラットフォームの概要と、その中で自動ターゲティングが果たす役割についてお伝えしてまいりました。それでは、この新しい自動ターゲティングは、従来から存在する手動ターゲティングと具体的にどのような点が異なるのでしょうか。広告運用者は、この二つのモードをどのように理解し、使い分けるべきなのでしょうか。

続いて、LINE広告で利用できる「自動ターゲティング」と「手動ターゲティング」の機能的な違いについて、以下の比較表をもとに、それぞれの特徴をより深く掘り下げて解説していきます。この違いを正確に把握することが、自社のキャンペーン目的に最適なターゲティング手法を選択するための鍵となります。

| ターゲティングモード | ターゲティングの種類 | 入札方式 |

| 自動ターゲティング | ・オーディエンスセグメント配信

※ただし地域・性別・年齢・OSのみ |

・自動入札のCPC課金 |

| 手動ターゲティング | ・オーディエンスセグメント配信 ・オーディエンス配信 ・類似配信 |

・自動入札 ・手動入札 |

この表が示すように、自動ターゲティングと手動ターゲティングの最も大きな違いは、「選択できるターゲティングの種類」と「利用可能な入札方式」の2点にあります。

まず、ターゲティングの種類について見ていきましょう。LINE広告において、自動ターゲティングモードを選択した場合、利用できるターゲティング手法は「オーディエンスセグメント配信」のみに限定されます。さらに重要な点として、オーディエンスセグメント配信の全てのセグメント項目が利用できるわけではなく、設定できるのは以下の基本的な4つのデモグラフィック項目に限定されるという制約があります。この制約は、機械学習が最適化を行う上で、広範なユーザーデータから効率的に学習を進めるための仕様と考えられます。

・地域(都道府県、市区町村など)

・性別(男性、女性)

・年齢(5歳刻みでの指定が可能)

・OS(iOS, Android)

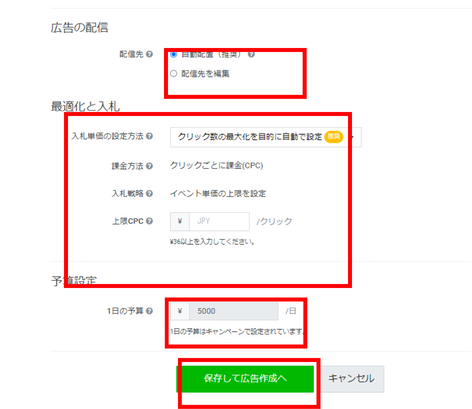

次に、入札方式に関しても、自動ターゲティングでは「自動入札のCPC課金(クリック課金)」に限定されます。これは、広告がクリックされた場合にのみ費用が発生し、そのクリック単価はLINEのAIがリアルタイムで最適化する方式です。そのため、キャンペーンの目的を「ウェブサイトへのアクセス」などに設定し、自動ターゲティングを選択した場合は、これまでの入札方式(例えば手動入札など)から自動的にこのCPC課金へと変更されるため、注意が必要です。この仕様は、クリックという明確なユーザー行動を基に機械学習を進めることで、ターゲティング精度を迅速に高めることを目的としています。

一方、従来からの手動ターゲティングモードでは、より柔軟で詳細な広告運用が可能となっています。ターゲティング機能は、LINE広告が提供する以下の3つの主要な機能をすべて、かつ組み合わせて利用することができます。これにより、広告運用者は自らの知見や戦略に基づき、極めて精緻なターゲット設定を行うことが可能です。

・オーディエンスセグメント配信(詳細な興味関心や行動など、全てのセグメントが利用可能)

・オーディエンス配信(自社が保有する顧客データなどを活用したターゲティング)

・類似配信(既存顧客と類似した行動特性を持つユーザーへのターゲティング)

入札方式についても、手動ターゲティングでは「自動入札」と「手動入札」の両方から選択が可能です。これにより、予算やキャンペーンのフェーズに応じて、AIによる最適化に任せるか、あるいは運用者が自ら入札単価を細かくコントロールするかを選ぶことができます。

それでは、手動ターゲティングで利用できるこれら3つの強力なターゲティング機能について、その内容をもう少し詳しく解説していきます。これらの機能を理解することは、自動ターゲティングの特性を相対的に把握する上でも非常に重要です。

なお、LINE広告の「自動入札」機能そのものについて、その仕組みやメリット、具体的な導入方法などをより深く知りたい方は、こちらの記事「LINE広告 自動入札の仕組みとは?メリットや導入方法を徹底解説!」も併せてご参照ください。

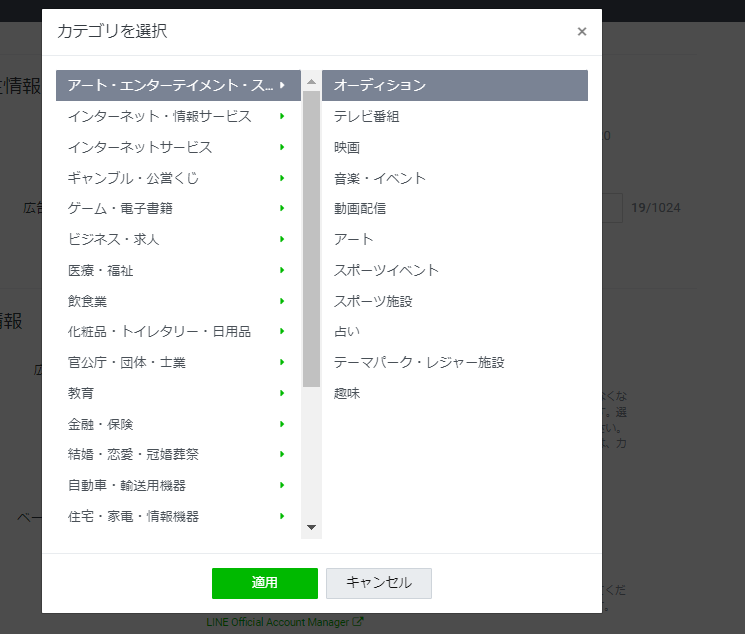

オーディエンスセグメント配信

オーディエンスセグメント配信とは、LINEが保有する膨大なユーザーデータを基に、年齢や性別、地域といった基本的なデモグラフィック情報から、ユーザーの興味関心、行動履歴といった詳細な属性に至るまで、様々なセグメントを指定してターゲットを限定し、広告配信を行う機能です。これは、LINE広告における最も基本的かつ中心的なターゲティング手法と言えます。

先述の通り、この機能は自動ターゲティングと手動ターゲティングの両方で利用できますが、その設定可能な範囲に大きな違いがあります。自動ターゲティングでは、設定できるセグメントが「地域・性別・年齢・OS」の4つに限定されるのに対し、手動ターゲティングでは、これらに加えて非常に多岐にわたる詳細なセグメントを指定することが可能です。

手動ターゲティングのオーディエンスセグメント配信で指定できる、代表的なセグメントの種類には以下のようなものがあります。

参考:LINEヤフー for business「オーディエンスセグメントを利用して配信する」

引用:

https://www.lycbiz.com/jp/manual/line-ads/ad_007/

オーディエンスセグメント配信において設定可能なセグメントの種類は、上の表に示されている通り非常に多岐にわたります。その内容は極めて詳細であるため、ここでは特に代表的なものを抜粋して解説します。

例えば、「地域」セグメントでは、都道府県や市区町村といった大きな行政区分での指定はもちろんのこと、特定の地点からの半径(例:店舗から半径1km、3km、5kmなど)を指定した、より精度の高いジオターゲティングが可能です。これにより、実店舗への来店を促進したいビジネスなどでは、商圏内の潜在顧客に効率的にアプローチできます。

「年齢」セグメントでは、5歳刻みでの指定に加えて、「配偶者」の有無や「子供」の有無、さらには「推定年収」といったライフステージや経済状況に関連する項目まで設定できます。これにより、例えば子育て世代向けの商材や、富裕層向けのサービスなど、特定のペルソナに対して極めて的確なターゲティングが実現します。

さらに特筆すべきは「興味・関心」や「行動」といったセグメントです。これらは、ユーザーがLINEの各種サービスを利用する中で示された行動履歴(例:特定の公式アカウントの友だち追加、特定ジャンルのニュース記事の閲覧など)から推定されるもので、「ゲーム」「スポーツ」「ファッション」「金融」といった18の大きなカテゴリと、そこからさらに細分化された数百もの小カテゴリから選択できます。例えば、「最近、住宅ローンに関心を示したユーザー」や「旅行関連の情報を頻繁に閲覧しているユーザー」といった、コンバージョンに直結する可能性の高い、意欲的なユーザー層を狙い撃ちすることが可能です。

ただし、手動ターゲティングでこれらの詳細な項目を設定する際には、重要な注意点があります。それは、あまりにもターゲティング項目を細かく絞り込みすぎると、配信対象となるユーザーの母数(リーチ可能な人数)が極端に少なくなってしまい、結果として広告が表示される機会そのものが失われ、十分な広告効果を得づらくなってしまうという点です。これを「オーディエンスサイズの枯渇」と呼びます。まずは少し広めの範囲で設定を開始し、配信結果のデータを分析しながら、効果の高いセグメントを特定し、徐々にターゲティング範囲を最適化していく、という段階的なアプローチが推奨されます。

オーディエンス配信

LINE広告におけるオーディエンス配信とは、広告主である企業が自社で既に保有している顧客データ(ユーザーデータ)をLINE広告のプラットフォームにアップロードし、そのデータに含まれるユーザー、またはそのユーザーがウェブサイト上で行った特定の行動を基に広告配信を行う、非常に強力なターゲティング方法です。この機能は手動ターゲティングモードでのみ利用可能であり、既存顧客や見込み顧客との関係性を深め、コンバージョンを最大化するために不可欠な手法です。

オーディエンス配信の最も代表的な活用例が「リターゲティング(リマーケティング)」です。例えば、自社のECサイトに訪れたものの、商品を購入せずに離脱してしまったユーザーに対して、後日LINEの様々な配信面でその商品を再度表示させたり、あるいは、自社商品を購入したことがある既存顧客の端末識別ID(IDFA/AAID)のリストをアップロードし、そのユーザーに対して新商品や関連商品の広告を表示させたりすることが可能です。一度自社に興味を示した、あるいは関係性のあるユーザーに再度アプローチするため、新規ユーザーへのアプローチと比較して、極めて高いコンバージョン率が期待できます。

オーディエンス配信は、ECサイトでの再購入を促すだけでなく、BtoBビジネスにおける見込み顧客への再アプローチ(例えば、ウェブサイトで資料請求ページを訪れたがフォーム送信には至らなかったユーザーへのリマインド広告)や、アプリのインストールを促す広告(ウェブサイトを訪れたユーザーにアプリのダウンロードを促す)など、様々なビジネス目標の達成に貢献します。具体的には、商品購入の促進、問い合わせや資料請求の獲得、会員登録の促進など、多様なコンバージョンポイントへの誘導が可能です。

以下の表は、オーディエンス配信で利用できる「オーディエンス」の主な種類をまとめたものです。これらのデータを活用することで、多角的なリターゲティング戦略を構築できます。

参考:LINEヤフー for business「オーディエンスを使って配信する」

https://www.lycbiz.com/jp/manual/line-ads/tracking_006/

・ウェブトラフィックオーディエンス: 自社ウェブサイトにLINE Tag(トラッキングコード)を設置することで作成できるオーディエンスです。「特定のページを訪問したユーザー」「コンバージョンしたユーザー」など、サイト内での行動履歴に基づいてリストを作成し、リターゲティング配信ができます。

・LINE公式アカウントの友だちオーディエンス: 自社が運用するLINE公式アカウントの「友だち」をターゲットとして広告を配信できます。既に自社に好意的なユーザー層であるため、高い反応率が期待できます。ブロックされているユーザーは対象外となります。

・IDFA/AAIDアップロード: スマートフォンの広告識別子(iOSの場合はIDFA、Androidの場合はAAID)のリストをアップロードしてオーディエンスを作成します。主に自社アプリのユーザーデータなどを活用し、アプリ内での特定行動をとったユーザーへのリエンゲージメント広告などに用いられます。

・モバイルアプリオーディエンス: LINEのSDK(ソフトウェア開発キット)を自社アプリに導入することで作成できるオーディエンスです。「アプリを起動したユーザー」「アプリ内で特定のアクション(購入、ステージクリアなど)を完了したユーザー」など、アプリ内行動に基づいた詳細なターゲティングが可能です。

・動画視聴オーディエンス: 過去に配信した動画広告を「指定の秒数以上視聴した」「最後まで視聴した」といったユーザーのリストを作成し、リターゲティングに活用できます。動画コンテンツへの関心度が高いユーザー層に、次のアクションを促す広告を配信するのに有効です。

リターゲティングは、現代の獲得型広告において最も基本的かつ効果的な手法の一つです。その仕組みやメリット、広告運用における具体的なポイントについてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事「リターゲティングとは? 仕組みやメリット・広告運用のポイントまで網羅して解説」もぜひご覧ください。

類似配信

LINE広告の類似配信(Lookalike Audience)とは、オーディエンス配信で作成したオーディエンス(これを「ソースオーディエンス」と呼びます)を基にして、そのソースオーディエンスに含まれるユーザーと行動特性や属性が類似している、新たなユーザー群をLINEのプラットフォーム上で発見し、その類似ユーザーに対して広告を配信するターゲティング機能です。この機能も手動ターゲティングモードでのみ利用可能で、新規顧客獲得の効率を飛躍的に高めるための強力な武器となります。

例えば、「過去に自社の商品を購入した優良顧客のリスト(コンバージョンオーディエンス)」をソースとして類似配信を行えば、その優良顧客たちと年齢、性別、興味関心、居住エリア、購買志向などが類似している、まだ自社を知らない潜在的な優良顧客層に対して広告を配信することができます。つまり、既に成果が出ている顧客層の特徴を基に、コンバージョンに至る確率が高いであろう新規ユーザーを効率的に探し出すことができるのです。これにより、やみくもに広告を配信するのに比べて、広告費用の無駄を抑え、高い費用対効果(ROAS)での新規顧客獲得が期待できます。

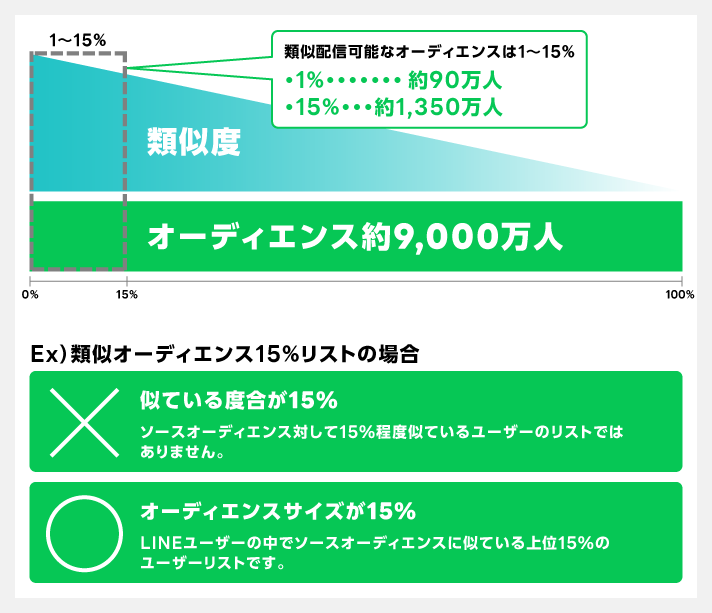

類似配信において特徴的なのは、「オーディエンスサイズ」という設定項目です。これは、作成する類似オーディエンスの規模を、ソースオーディエンスにどれだけ似せるかという「類似度」のレベルで指定するものです。選択できるオーディエンスサイズは、LINEの全ユーザー約9,500万人のうちの1%から15%までの範囲、もしくは「自動」で設定できます。

引用:LINEキャンパス「知っておくべき基礎知識」

※2023年1月現在のLINE MAUは9,500万人

・オーディエンスサイズが小さい(1%に近い)場合: ソースオーディエンスとの類似性が非常に高い、つまり精度が高いユーザー群が抽出されます。コンバージョン率は高くなる傾向にありますが、その分リーチできるユーザーの母数は少なくなります。確度の高いユーザーに絞ってアプローチしたい場合に有効です。

・オーディエンスサイズが大きい(15%に近い)場合: ソースオーディエンスとの類似性は低くなりますが、その分、非常に多くのユーザーにリーチすることが可能になります。精度は下がりますが、配信ボリュームを確保し、より広範な潜在顧客層にアプローチしたい場合に適しています。

また、オーディエンスサイズを「自動」で設定することも可能です。この場合、LINEのシステムがキャンペーンのパフォーマンスを分析し、リーチと精度のバランスが最も良くなるようにオーディエンスサイズを自動で調整してくれます。特に、類似配信の運用初期段階で、どのサイズが最適か判断が難しい場合には、この自動設定を活用することでパフォーマンスが安定しやすいため、導入しやすい選択肢と言えるでしょう。

LINE広告の運用を継続していく中で、自社の商材やキャンペーンの目的にとって、どの程度のオーディエンスサイズが最も高い広告効果を生むのか、テストを繰り返しながら最適なパーセンテージを見つけ出していくことが重要です。

なお、類似配信のソースオーディエンスとして利用できるオーディエンスの種類は以下の7つです。これらの質の高いデータを用意することが、類似配信成功の鍵となります。

・ウェブトラフィックオーディエンス

・LINE公式アカウントの友だちオーディエンス

・IDFA/AAIDアップロード

・モバイルアプリオーディエンス

・動画視聴オーディエンス

・電話番号アップロード

・メールアドレスアップロード

注意点として、類似オーディエンスは作成を指示してから、実際に配信で利用可能になるまでシステム処理に時間を要し、最大で24時間程度待たなければならないケースがあります。広告キャンペーンのスケジュールを組む際には、この処理時間を考慮し、あらかじめ余裕をもってオーディエンスを作成しておくことが肝心です。

ウェブサイト運営や広告運用において頻出する重要指標「コンバージョン(CV)」について、その用語の意味や種類、計測方法まで詳しく知りたい方は、「コンバージョン(CV)とは?用語の意味や利用方法まで詳しくご紹介!」の記事をご参照ください。

とは?用語の意味や利用方法まで詳しくご紹介!.jpg)

また、広告業界には専門用語や略語が数多く存在します。運用担当者とのコミュニケーションを円滑にするためにも、基本的な用語の知識は不可欠です。こちらの「【初心者必見】広告業界用語や略語を徹底解説!広告代理店で使用されているワードを厳選」では、現場で頻繁に使用される用語をカテゴリ別に分かりやすく解説していますので、ぜひご活用ください。

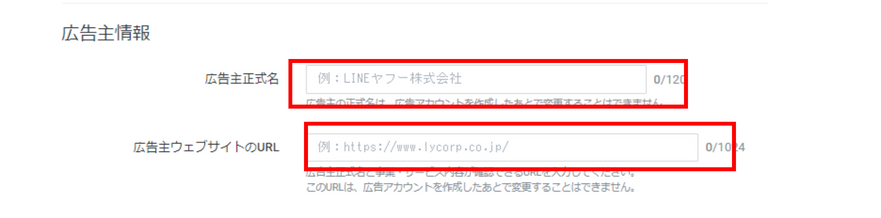

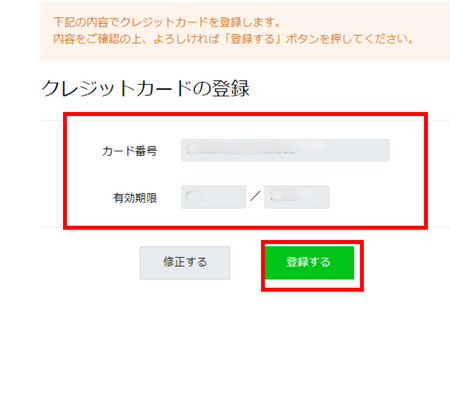

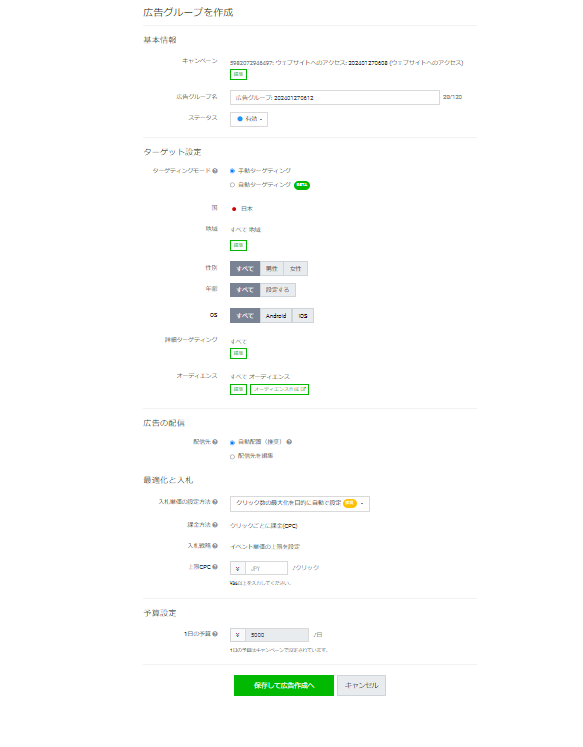

LINE広告の自動ターゲティングを設定する手順

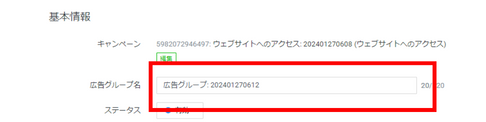

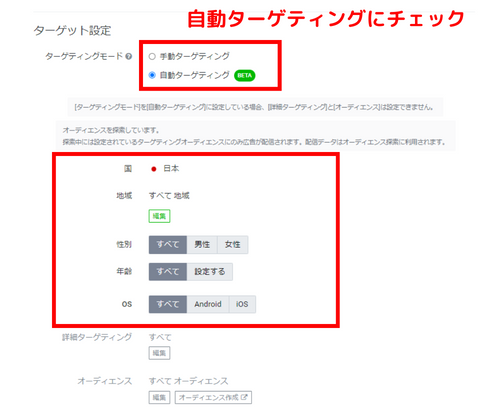

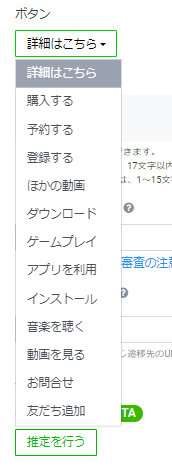

LINE広告の自動ターゲティング設定は、管理画面上で直感的に行うことができ、複雑な作業は必要ありません。詳細な設定方法については、別記事にて画面キャプチャを交えながら詳細に解説する予定ですが、ここでは大まかな流れと、関連する画像をご紹介します。

基本的には、広告グループの作成画面にある「ターゲット設定」の項目で、「自動ターゲティング」のラジオボタンにチェックを入れるだけで、この機能を利用開始できます。誰でも迷うことなく、短時間で設定を完了させることが可能です。

LINE広告の自動ターゲティングをおこなう注意点

最後に、LINE広告において自動ターゲティングを導入し、その効果を最大限に引き出すために、広告運用者が必ず理解しておくべき3つの重要な注意点について解説します。これらのポイントを押さえることで、予期せぬパフォーマンスの低下を避け、機械学習のポテンシャルを最大限に活用することができます。

・すぐに効果を得られるとは限らない

・機械学習がリセットされるケースがある

・ターゲティング範囲を広く定める

これら3つの注意点について、順番にその詳細と対策を掘り下げて見ていきましょう。

すぐに効果を得られるとは限らない

自動ターゲティングを導入する上で最も重要な心構えは、「即時的な効果を期待しすぎない」ことです。自動ターゲティングは魔法の杖ではなく、その効果を発揮するためには、AIが学習するための一定の「学習期間」が必要不可欠です。具体的には、LINE広告のシステムが最適なターゲティングを見つけ出すための機械学習プロセスには、最大で48時間程度の時間を要します。

広告グループの設定画面において、ステータスが「オーディエンスを探索中」と表示されている間は、まさにこの機械学習が進行中であることを示しています。この期間、AIは設定された広告キャンペーンの目的(例:ウェブサイトへのクリック)を達成するために、どのような属性や行動特性を持つユーザーが最も反応しやすいのかを、実際に広告を配信しながらデータを収集し、分析しています。そして、十分なデータが蓄積され、学習が完了すると、ステータスは「オーディエンスの探索が完了しました」へと切り替わります。この状態になって初めて、自動ターゲティングはその真価を発揮し始めます。

この学習期間中、AIは最適なユーザー層を模索している段階にあるため、一見すると自社のターゲットとは関連性が薄いと思われる範囲のユーザーにも広告が表示される可能性があります。これは、AIが意図的に多様なユーザー群に広告を配信し、その反応を見ることで、より精度の高いターゲティングモデルを構築しようとしているためです。この期間のパフォーマンス(CPAやCTRなど)が一時的に悪化したとしても、焦って広告を停止したり、設定を頻繁に変更したりすることは避けるべきです。それは、AIの学習プロセスを妨害し、最終的な最適化の精度を低下させる原因となります。

また、ターゲティング設定(地域、性別、年齢、OS)を何も指定せずに自動ターゲティングを開始した場合、この機械学習が完了するまでの最大48時間は、これらのデモグラフィックセグメントによる絞り込みが行われない、いわゆる「ブロード配信」の状態となります。これは、最も広範なユーザーから学習データを収集するための仕様です。

万が一、48時間の探索期間中に、その広告グループ単体でクリックイベントに関する十分な機械学習データ(目安として40クリック程度)が集まらなかった場合でも、システムは学習を諦めません。その場合は、より上位の階層である「キャンペーン」や「広告アカウント」全体で蓄積された過去の配信データ、さらには、その広告アカウント内で配信されている類似した業種や目的を持つ他の広告キャンペーンの情報を参照し、それらを参考にして機械学習が継続されます。このことからも、アカウント全体で継続的にデータを蓄積していくことの重要性がわかります。

このように、自動ターゲティングにはAIが育つための時間が必要不可欠です。運用者はこの学習期間の存在を理解し、短期的な成果に一喜一憂せず、辛抱強くシステムが最適化を完了するのを見守る姿勢が求められます。

機械学習がリセットされるケースがある

自動ターゲティングの運用において、細心の注意を払うべきもう一つの重要なポイントは、せっかく蓄積された機械学習の成果がリセットされてしまうリスクが存在する、という点です。学習がリセットされると、AIは再びゼロからデータを収集し直す必要があり、パフォーマンスが安定するまでに再度学習期間を要することになります。このリセットは、主に二つのケースで発生します。

一つ目は、「頻繁な設定変更」です。自動ターゲティングを設定した後でも、広告運用者はいつでも手動ターゲティングへと切り替えることが可能です。しかし、成果が思うように出ないからといって、自動と手動のモードを短期間に何度も切り替えたり、あるいは自動ターゲティングの設定内で予算やクリエイティブ、ターゲティングのデモグラフィック設定(年齢や地域など)を頻繁に変更したりすると、機械学習のプロセスに混乱が生じます。AIは一貫した条件下でのデータ蓄積を好むため、設定が頻繁に変わると、どの変更がパフォーマンスに影響を与えたのかを正しく学習できなくなります。その結果、学習が適切に行われず、自動ターゲティングの精度が著しく低下したり、最悪の場合、学習内容がリセットされたりする可能性があります。成果が不安定な時期こそ、設定を固定して静観することが重要です。

二つ目のケースは、「長期間の配信停止」です。具体的には、広告グループが180日間連続してインプレッション(広告表示)が全く発生しない状態が続くと、その広告グループで蓄積された機械学習のデータは自動的にリセットされます。これは、長期間経過した古いデータは現在の市場環境やユーザー行動を反映しておらず、最適化の精度をむしろ下げる可能性があるため、システムが最新のデータで再学習を促すための仕様です。季節性の高い商材や、キャンペーン期間が限定されているなどの理由で、一時的に広告の配信を長期間停止する場合には、このリスクを十分に認識しておく必要があります。配信を再開した際に、機械学習がリスタートするため、停止前と同等の広告効果がすぐには得られなくなる可能性があることを、事前にステークホルダーに説明しておくことが賢明です。もし学習データを維持したい場合は、ごく少額の予算でも配信を継続し、インプレッションを発生させ続けるといった対策が考えられます。

LINE広告の自動ターゲティングを安定して運用するためには、AIの学習プロセスを尊重し、一度蓄積した貴重な学習データがリセットされるような行為は極力避ける、という運用方針を持つことが極めて重要です。

ターゲティング範囲を広く定める

自動ターゲティングを成功させるための最後の、そして非常に実践的な秘訣は、「初期設定のターゲティング範囲を意図的に広く定める」ことです。特に、機械学習が完了するまでの探索期間においては、このアプローチが極めて重要になります。

前述の通り、LINE広告の自動ターゲティングでは、以下の4つのデモグラフィック項目について、手動での設定が可能です。

・地域

・性別

・年齢

・OS

これらの項目を使えば、例えば「東京都渋谷区の25歳から29歳の女性、iOSユーザー」といったように、非常に細かくターゲットを絞り込んで広告を配信することも理論上は可能です。しかし、自動ターゲティングの導入初期段階でこのような狭いターゲティング範囲を設定してしまうと、AIの学習機会を著しく制限してしまい、そのポテンシャルを最大限に引き出すことができなくなります。

なぜなら、ターゲティング範囲を狭めすぎると、AIが学習の材料として参照できるユーザーデータの母数が極端に少なくなるからです。少ないデータからでは、統計的に有意なパターンを見つけ出すことは困難であり、機械学習が効率的に進みません。その結果、最適化が停滞し、パフォーマンスが向上しないという事態に陥りがちです。

さらに重要なのは、「機会損失」のリスクです。広告運用者が「自社のターゲットはこうあるべきだ」という先入観や思い込みによって設定した狭い範囲の外に、実はコンバージョン率が非常に高い、予期せぬ優良顧客層が存在する可能性は十分にあります。自動ターゲティングの大きな魅力の一つは、こうした人間の思い込みを超えた「意外な優良顧客層」をAIがデータに基づいて発見してくれる点にあります。初めから範囲を狭めてしまうと、AIがそうした潜在顧客を発見するチャンスそのものを奪ってしまうことになるのです。

したがって、LINE広告で自動ターゲティングを開始する際は、特に機械学習が完了するまでの探索期間中は、これらのターゲティング設定を極力絞り込まず、可能な限り広く設定しておくことが推奨されます。例えば、日本全国にサービスを提供しているなら地域は「日本」に設定し、性別や年齢も「すべて」を選択するなど、AIが自由に探索できる広いフィールドを提供してあげることが、最終的により良い成果へと繋がります。学習が完了し、配信レポートから成果の良いセグメントが明らかになった後に、徐々にそのセグメントに寄せていく、という段階的な最適化が王道のアプローチと言えるでしょう。

まとめ

本記事では、LINE広告に新たに導入された自動ターゲティング機能について、その基本的な概要から、従来の手動ターゲティングとの明確な違い、そして実際に運用する上で成果を左右する重要な注意点に至るまで、多角的に解説してまいりました。

LINE広告の自動ターゲティングは、現時点ではオーディエンスセグメント配信の一部(地域、性別、年齢、OS)にのみ利用できる機能であり、まだ発展途上の側面も持ち合わせています。また、課金方式は自動入札のCPC課金に限定されるため、この機能を設定すると、既存の入札方式から自動的に変更されるという点を事前に正しく認識しておくことが重要です。これらの制約は、シンプルさや学習効率を優先した仕様であると理解できます。

この自動ターゲティングを広告戦略に取り入れることで、これまで手動で行っていた煩雑なターゲット設定や入札調整の工数を大幅に削減し、広告運用の効率化を実現できます。さらに、AIによる継続的な学習と最適化によって、人間の経験則だけでは見つけられなかった新たな顧客層へのアプローチが可能となり、結果としてクリック率やコンバージョン率の向上が大いに期待できるでしょう。

ただし、その恩恵を最大限に享受するためには、この機能が機械学習という技術に基づいていることを深く理解する必要があります。本記事で紹介した「学習期間の必要性」「学習リセットのリスク」「初期ターゲティング範囲の適切な設定」といった注意点を事前に把握した上で、AIの能力を最大限に引き出す運用を心がけることが、成功への鍵となります。

LINEは、日本国内において他の追随を許さない圧倒的なユーザー数を誇るだけでなく、そのほとんどが日常的にサービスを利用するアクティブユーザーであるという、広告媒体として比類なき強みを持っています。

「既存のターゲティング手法では成果が頭打ちになっており、表示回数を増やして新たな層にアプローチしたい」

「獲得効率の高い新規顧客層を開拓したいが、具体的にどのようにターゲティングすれば良いか分からない」

もし、貴社がこのような課題に直面しているのであれば、LINE広告の自動ターゲティング機能の導入は、その有効な解決策となり得ます。運用工数を削減しながら、データドリブンでコンバージョン獲得の最大化を目指せるこの機能を、ぜひ貴社のマーケティング戦略に組み込むことを検討してみてください。

LINE広告という広大なプラットフォームへの配信を通じて、これまでリーチできなかった幅広い世代へのアプローチを実現し、自動ターゲティングの力を活用して広告運用の効率化とコンバージョン獲得の最大化を達成しましょう。

当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで

・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安

・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい

・記事に書いてない問題点が発生している

・記事を読んでもよくわからなかった

など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう

▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)

って一体何?メリットや設定方法など優しく解説!-640x360.jpg)