宣伝失礼しました。本編に移ります。

100か国30言語以上のユーザー、世界中のユニークインターネットユーザーの90%をカバーしているGDN(Googleディスプレイネットワーク)。この広大なネットワークを活用する上で、広告の成否を分けるのがターゲティングの精度です。

ディスプレイ広告の出稿プロダクトは、SNS広告をはじめに「誰に(Who)出すか」というオーディエンスにフォーカスした手法が主流です。しかし、本記事で解説するコンテンツターゲティングは、「どこに(Where)出すか」という広告掲載面にフォーカスした、極めて戦略的な出稿方法です。

Googleのディスプレイ広告の中でも、このコンテンツターゲティングは運用者の工夫次第で競合を大きく引き離す成果を叩き出せる、非常に秀逸なプロダクトであると断言できます。なぜなら、ユーザーの「今、この瞬間」の興味関心、つまりWebページを閲覧しているその文脈(コンテキスト)に直接アプローチできるため、非常に確度の高い顧客獲得が期待できるからです。

今回は、2025年以降のCookieレス時代において、ますますその重要性が高まるGoogle広告のコンテンツターゲティングについて、その基礎から成果を最大化するための応用戦略、具体的な設定手順までを徹底的に解説していきます。

また、Google広告に関してに関してさらに知見を深めたい!という方は、以下の記事に総括的にまとめてありますので、ぜひ読んでみてください。

また、ディスプレイ広告に関してに関してさらに知見を深めたい!という方は、以下の記事に総括的にまとめてありますので、ぜひ読んでみてください。

そもそもコンテンツターゲティングとは?

コンテンツターゲティングとは、設定した特定の「キーワード」や「トピック」に関連する内容を含んだWebサイト、アプリ、動画といったGoogleディスプレイネットワーク(GDN)上の広告掲載面に対して、自社の広告を配信できるターゲティング手法です。

簡潔に表現するならば、「キーワードを用いて、広告を配信する『場所(掲載面)』をターゲティングする手法」と言えるでしょう。

例えば、貴社がプロテインを販売している場合、キーワードとして「筋トレ 自宅」「タンパク質 食事」「フィットネスジム おすすめ」などを設定します。すると、Googleのシステムがこれらのキーワードが含まれる、あるいは関連性が高いと判断したブログ記事、ニュースサイト、専門情報サイトなどを自動的に探し出し、そこに広告を配信してくれます。ユーザーが筋トレの方法を調べているまさにその瞬間に、プロテインの広告を表示させることで、非常に高いコンバージョン率が期待できるのです。

コンテンツターゲティングの進化:キーワードから「文脈」理解へ

かつてのコンテンツターゲティングは、指定されたキーワードがページ内に存在するかどうかを機械的に判定する、比較的シンプルな仕組みでした。しかし、AI技術、特に自然言語処理(NLP)の飛躍的な進化により、現代のコンテンツターゲティングは「コンテクスチュアルターゲティング(文脈ターゲティング)」と呼ぶべき高度なものへと変貌を遂げています。

現在のシステムは、単にキーワードの有無を見るだけではありません。ページ全体のテキストを解析し、そのページが持つ「主題」や「文脈」、さらには「論調(ポジティブかネガティブか)」までを深く理解します。

例えば、キーワードに「ダイエット」と設定した場合、以前のシステムでは「経済のダイエット(緊縮財政)」といった全く関係のないページにも広告が表示されてしまう可能性がありました。しかし、現在のAIは「痩身」や「健康」といった文脈で語られている「ダイエット」と、「経済」や「財政」の文脈で語られている「ダイエット」を明確に区別します。これにより、広告主が意図しない無関係なコンテンツへの誤配信が劇的に減少し、広告費の無駄遣いを防ぎ、より精度の高いターゲティングが実現されているのです。この「文脈理解能力」こそが、現代のコンテンツターゲティングの核心的な強みとなっています。

【徹底比較】他のターゲティング手法との戦略的な使い分け

ディスプレイ広告には、コンテンツターゲティング以外にも様々なターゲティング手法が存在します。特に混同されやすい「オーディエンスターゲティング」と「プレースメントターゲティング」との違いを明確に理解し、それぞれの長所・短所を把握した上で戦略的に使い分けることが、広告成果を最大化する鍵となります。

オーディエンスターゲティングとの違い

最も対照的な手法がオーディエンスターゲティングです。両者の最大の違いは、ターゲティングの軸が「場所」なのか「人」なのか、という点にあります。

コンテンツターゲティングは、前述の通りキーワードやトピックに基づいて広告を掲載する「場所(Webページの内容)」を指定します。一方で、オーディエンスターゲティングは、ユーザーの過去の検索行動、サイト訪問履歴、興味関心といった「人(ユーザーの属性や行動データ)」に基づいて広告を配信します。

つまり、コンテンツターゲティングは「何を読んでいるか」に着目し、オーディエンスターゲティングは「どんな人か」に着目するのです。

例えば、「東京の中古マンション」を探しているユーザーがいるとします。

- コンテンツターゲティングの場合:そのユーザーが「港区 マンション 相場」や「中古マンション 内覧 ポイント」といった記事を読んでいる「まさにその瞬間」に広告を表示します。ユーザーの顕在的なニーズにリアルタイムで応えるアプローチです。

- オーディエンスターゲティングの場合:そのユーザーが過去に不動産情報サイトを何度も訪れていたり、「中古マンション 購入」といったキーワードで検索していたりする行動履歴に基づき、全く関係のない趣味のブログを読んでいる時や、ニュースサイトを見ている時にも広告を追いかけて表示します。

以下の比較表で、両者の特性をより詳細に見てみましょう。

| 比較項目 | コンテンツターゲティング | オーディエンスターゲティング |

|---|---|---|

| ターゲティングの軸 | 場所(Where):特定の内容を持つWebページやアプリ | 人(Who):特定の属性や行動履歴を持つユーザー |

| アプローチのタイミング | リアルタイム(ユーザーが関連コンテンツを閲覧中) | 非リアルタイム(ユーザーの過去の行動に基づく) |

| 主な長所 | ・ユーザーの「今」の興味に直結し、コンバージョン確度が高い ・Cookie規制の影響を受けない ・ブランドセーフティを確保しやすい |

・興味関心が明確なユーザー層に広くリーチできる ・リマーケティングなど、既存顧客や見込み客への再アプローチに強い |

| 主な短所 | ・リーチできるユーザーが関連コンテンツ閲覧者に限定される ・キーワード選定や除外設定に手間がかかる |

・3rd Party Cookieへの依存度が高く、将来的に精度低下の懸念 ・ユーザーにしつこい印象を与える可能性がある(ストーカー広告) |

| 戦略的活用シーン | 新規顧客獲得:関連情報を能動的に収集している潜在顧客へのアプローチ | 顧客育成・再アプローチ:一度接点を持ったユーザーへの継続的なアプローチ |

コンテンツターゲティングは「広告面」を指定し、オーディエンスターゲティングは「人」を指定するという根本的な違いを理解することが重要です。

プレースメントターゲティングとの違い

プレースメントターゲティングもまた、「場所」をターゲティングする手法であり、コンテンツターゲティングと非常に似ていますが、「自動」か「手動」かという点で明確な違いがあります。

コンテンツターゲティングは、設定したキーワードに基づき、Googleのシステムが関連する掲載面を「自動的」に幅広く探し出してくれます。

それに対してプレースメントターゲティングは、広告主が広告を掲載したいWebサイト、特定のページ、YouTubeチャンネルなどを「手動で」一つひとつURLで指定します。

| 比較項目 | コンテンツターゲティング | プレースメントターゲティング |

|---|---|---|

| 掲載面の選定方法 | 自動:キーワードに基づきシステムが選定 | 手動:広告主がURL単位で個別に指定 |

| 拡張性(スケール) | 高い(自社で認知していない優良な掲載面を発見できる) | 低い(指定したURL以外には配信されない) |

| コントロール性 | 中程度(除外設定によるコントロールが中心) | 非常に高い(配信先を完全にコントロールできる) |

| 戦略的活用シーン | 発掘フェーズ:費用対効果の高い新たな広告掲載面を広く探索する | 集中投下フェーズ:既に成果が出ると分かっている特定の掲載面に広告費を集中させる |

つまり、コンテンツターゲティングは「キーワードで広告面をGoogleが自動で指定する」のに対し、プレースメントターゲティングは「広告面を広告主が手動で選定し指定する」という違いがあります。実務上は、まずコンテンツターゲティングで優良な掲載面を発掘し、その後にそのURLをプレースメントターゲティングで指定して集中投下するという、連携した活用方法が非常に効果的です。

なぜ今、コンテンツターゲティングが重要なのか?Cookieレス時代の新常識

近年、デジタル広告業界は大きな転換期を迎えています。その中心にあるのが「Cookieレス」という大きな潮流です。AppleのITP(Intelligent Tracking Prevention)に始まり、GoogleもChromeブラウザにおける3rd Party Cookieのサポートを段階的に廃止する方針を明確にしています。

これにより、これまで主流であったオーディエンスターゲティング、特にユーザーをサイト横断で追跡するリマーケティングなどの手法が、従来通りの精度を保つことが困難になります。ユーザーのプライバシー保護が世界的な潮流となる中で、広告主は「個」の追跡に依存しない、新たな顧客獲得手法の確立を迫られているのです。

この大きな変化の中で、救世主として再び脚光を浴びているのが、まさにコンテンツターゲティングです。

コンテンツターゲティングは、ユーザー個人の過去の行動履歴(Cookie)を一切利用しません。ターゲティングの判断基準は、あくまで「ユーザーが今、閲覧しているページの内容」のみです。これはプライバシーに配慮した広告手法であり、Cookie規制の嵐が吹き荒れる中でも、その影響を受けることなく安定して成果を出し続けることができる、極めて持続可能性の高い戦略と言えます。

ユーザーが特定の情報を求めてコンテンツを読んでいる、その「意図が最も高まっている瞬間」を捉えるコンテンツターゲティングは、Cookieレス時代の顧客獲得広告における、まさに王道のアプローチとなるでしょう。これからの時代、この手法をどれだけ深く理解し、使いこなせるかが、競合他社との差別化を図る上で決定的な要因となります。

コンテンツターゲティングのメリット・デメリット再定義

コンテンツターゲティングの特性を理解した上で、そのメリットとデメリットをより深く、戦略的な観点から再定義してみましょう。

メリット:獲得効率と事業成長を加速させる4つの利点

1. 圧倒的に高いコンバージョン確度

最大のメリットは、コンバージョンに至る可能性が非常に高いユーザーに直接アプローチできる点です。ユーザーが特定の課題やニーズに関する情報を能動的に収集している瞬間、その解決策となる商品やサービスを提示できるため、広告への関心度は自然と高まります。例えば、「確定申告 やり方」という記事を読んでいる個人事業主に対して、会計ソフトの広告を表示するのは、まさに「渡りに船」の状態であり、他のどのターゲティングよりも高いクリック率とコンバージョン率が期待できます。

2. CPA(顧客獲得単価)の抜本的な改善

競合他社が見過ごしている、コンバージョンは獲れるにも関わらず入札単価が低い「お宝プレースメント」を発見できる可能性があります。多くの広告主は、有名な大規模サイトや、成果が出やすいと既に知られている面に広告費を集中させがちです。しかし、コンテンツターゲティングを駆使すれば、ニッチな専門ブログや、特定のコミュニティサイトなど、競合が少なくクリック単価が安い優良な掲載面を自動で発掘できます。これにより、CPAを大幅に抑制し、広告費用対効果を最大化することが可能です。

3. 潜在層への効率的なリーチ拡大

手動でのプレースメント選定では、どうしても担当者の知識や検索能力に限界があり、見つけられる掲載面には限りがあります。コンテンツターゲティングは、設定したキーワードを元にクローラーが24時間365日、インターネット上のあらゆるページを探索し続けるため、人力では到底発見しきれない新たな掲載面へと広告の配信範囲を自動で拡大してくれます。これにより、これまでアプローチできていなかった新たな潜在顧客層との接点を効率的に生み出すことができます。

4. ブランドセーフティの確保と向上

広告主にとって、自社の広告が不適切、あるいはブランドイメージを損なうようなコンテンツ(ヘイトスピーチ、フェイクニュース、アダルトコンテンツなど)に表示されることは、絶対に避けなければならないリスクです。コンテンツターゲティングは、「配信するコンテンツ」を積極的に指定する手法であると同時に、「配信したくないコンテンツ」をキーワードやトピックによって強力に除外することが可能です。これにより、ブランドセーフティを能動的にコントロールし、安全な広告運用を実現します。

デメリット:注意すべき3つの課題と具体的な対策

多くのメリットを持つ一方で、コンテンツターゲティングには注意すべきデメリットも存在します。しかし、これらは事前に対策を講じることで十分に克服可能です。

1. 意図しない配信面への配信リスクと管理工数

キーワードベースで自動的に配信先が拡張されるため、AIの文脈判断が及ばず、広告主が意図しない掲載面に広告が表示されてしまうリスクはゼロではありません。例えば、英会話スクールの広告で「English」とキーワード設定した場合、日本のポップスグループ「Official髭男dism」の楽曲レビュー記事に広告が表示される可能性も考えられます。このような無関係な配信は広告費の無駄遣いにつながるため、配信開始後は定期的に「プレースメントレポート」を確認し、成果の出ていない掲載面や不適切な掲載面を地道に除外していく作業が不可欠です。この精査作業に一定の工数がかかる点は、デメリットと言えるでしょう。

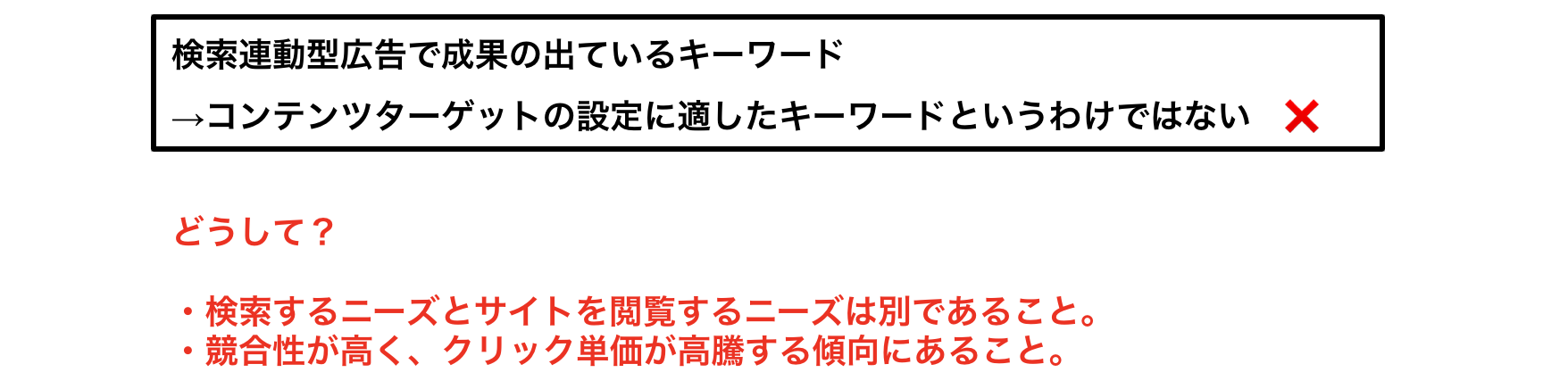

2. 成果を左右するキーワード選定の難易度

コンテンツターゲティングの成否は、キーワード選定にかかっていると言っても過言ではありません。しかし、このキーワード選定が非常に奥深く、難易度が高い点もデメリットの一つです。後述しますが、検索広告で成果の出ているキーワードをそのまま流用するだけでは、まず成功しません。「ユーザーが情報を探す際の思考」と「コンテンツを閲覧している際の心理状態」の違いを深く理解し、ターゲット顧客がどのような文脈のページを閲覧するのかを想像力を働かせて選定する必要があります。

3. オーディエンス情報を直接活用できない限界

コンテンツターゲティングは、あくまで「場所」を基準にしているため、「年収1000万円以上の男性」といった特定のユーザー属性や、「過去に自社サイトを訪れたユーザー」といったオーディエンス情報を直接的に指定して配信することはできません。ただし、この点は他のターゲティング手法と組み合わせることで補完が可能です。例えば、コンテンツターゲティングで配信面を絞り込み、さらに年齢や性別といったデモグラフィック情報を掛け合わせることで、ターゲティング精度を高めることはできます。

成果を最大化するコンテンツターゲティングの戦略的思考法

コンテンツターゲティングで成果を出すためには、独自の戦略的思考法が求められます。ありがちな失敗は、検索連動型広告で成果の出ているキーワードを、そのままコンテンツターゲティングに設定してしまうことです。これは多くの場合、目標CPAを大幅に超過し、失敗に終わります。

その理由は主に2つあります。「検索するニーズとサイトを閲覧するニーズは全くの別物だから」そして「検索ボリュームの多いキーワードは、コンテンツターゲティングでも競合性が高く、クリック単価が高騰する傾向にあるから」です。

では、適切なキーワードを設定するために必要な思考法とは何でしょうか?それは、ユーザーが「なぜ(Why)」そのキーワードを検索し、そのコンテンツを閲覧しているのか、その背景にある「文脈(コンテキスト)」を深く洞察することです。

「ペルソナ」ではなく「購買コンテキスト」で発想を広げる

多くのマーケティング手法では「誰に売るのか(ペルソナ)」を起点に考えますが、コンテンツターゲティングでは一歩進んで、「人は、"どのような状況・文脈(コンテキスト)"でその商品を買いたくなるのか」を起点に発想を広げることが極めて重要です。

ここでも「ダイエット青汁」を例に、この思考法を具体的に見ていきましょう。

ありがちな失敗例(商品を軸にした思考):

キーワードとして「青汁 おすすめ」「ダイエットドリンク」「置き換えダイエット」などを設定する。

→ これでは、青汁やダイエットに関心のあるユーザーにしかアプローチできず、競合も多いため広告単価が高騰します。

成功への思考法(購買コンテキストを軸にした思考):

まず、「人がダイエットを決意するのは、どんな時だろうか?」という「Why」を深く掘り下げます。

-

-

コンテキスト①:結婚式を控えている

「最高の自分でウェディングドレスを着たい!」という強い動機があります。このコンテキストにいるユーザーは、どのようなコンテンツを閲覧するでしょうか?

→ 設定キーワード例:「結婚式 準備」「ブライダルエステ おすすめ」「花嫁 ダイエット 短期」「ウェディングドレス 似合う体型」

→ 広告クリエイティブ例:「最高の笑顔で当日を迎える。花嫁のための集中ケア青汁」

結婚式場やドレス選びの記事を読んでいるユーザーに対し、この広告を出すことで「そういえば、ダイエットもしなきゃ!」という潜在的なニーズを喚起し、強い動機付けができます。

-

コンテキスト①:結婚式を控えている

-

-

コンテキスト②:夏休みの旅行を計画している

「ビーチで水着になりたい」「旅行先でたくさん美味しいものを食べたいから、今のうちに痩せておきたい」という動機が考えられます。

→ 設定キーワード例:「沖縄 旅行 おすすめ」「ハワイ ビーチ」「水着 人気 レディース」「夏までに痩せる方法」

→ 広告クリエイティブ例:「今年の夏は、自信を持って楽しむ。理想のボディラインを叶える一杯」

旅行先の情報を調べているユーザーの「楽しい未来」を想像する気持ちに寄り添い、商品を提案します。

-

コンテキスト②:夏休みの旅行を計画している

-

コンテキスト③:健康診断の結果が悪かった

「数値を改善しなければならない」という、少しネガティブで切実な動機です。

→ 設定キーワード例:「コレステロール下げる 食事」「中性脂肪 改善」「生活習慣病 予防」「健康診断 結果 見方」

→ 広告クリエイティブ例:「毎日の健康習慣、始めてみませんか?医師も注目する青汁の力」

健康に関する悩みを解決するための情報を探しているユーザーに、解決策の一つとして商品を提示します。

このように、商品を売る「人(ペルソナ)」を軸にするのではなく、その人が商品を購入したくなる「状況(コンテキスト)」を軸に考えることで、競合が少ないブルーオーシャンな広告面を発見し、よりユーザーの心に響くアプローチが可能になるのです。

【完全ガイド】Google広告コンテンツターゲティング設定手順

ここからは、実際にGoogle広告の管理画面とGoogle広告エディター(Google Ads Editor)を用いて、コンテンツターゲティングを設定する具体的な手順を解説します。

Google広告管理画面の場合

Google広告の管理画面は、直感的な操作でキャンペーンを作成できるため、初心者の方にもおすすめです。

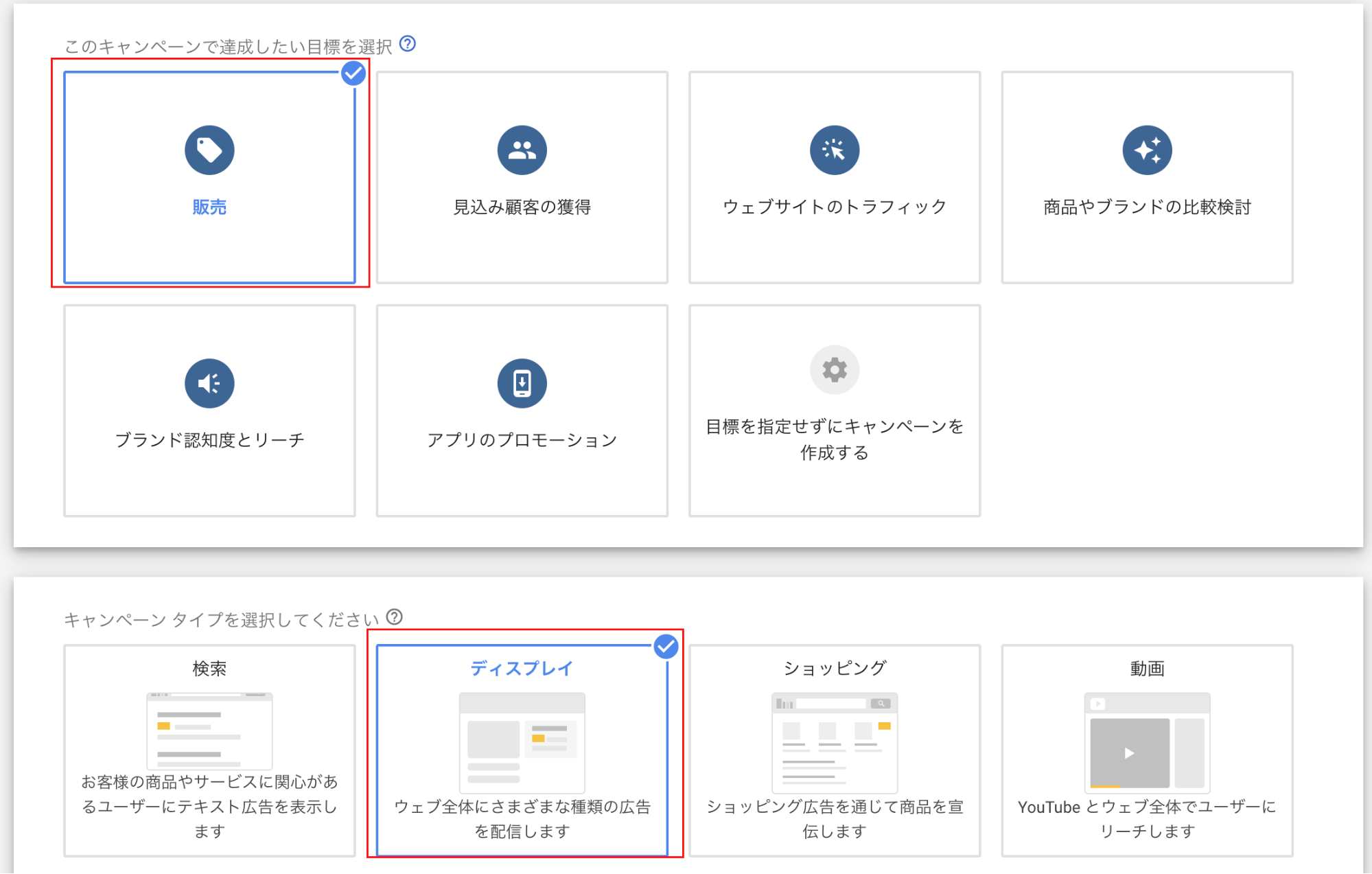

Step 1: キャンペーンの基本設定

- Google広告にログインし、「+ 新しいキャンペーンを作成」をクリックします。

- キャンペーンの目的として「販売促進」を選択します。獲得を目的とする場合、これが最も適切な選択肢です。

- キャンペーンタイプで「ディスプレイ」を選択します。

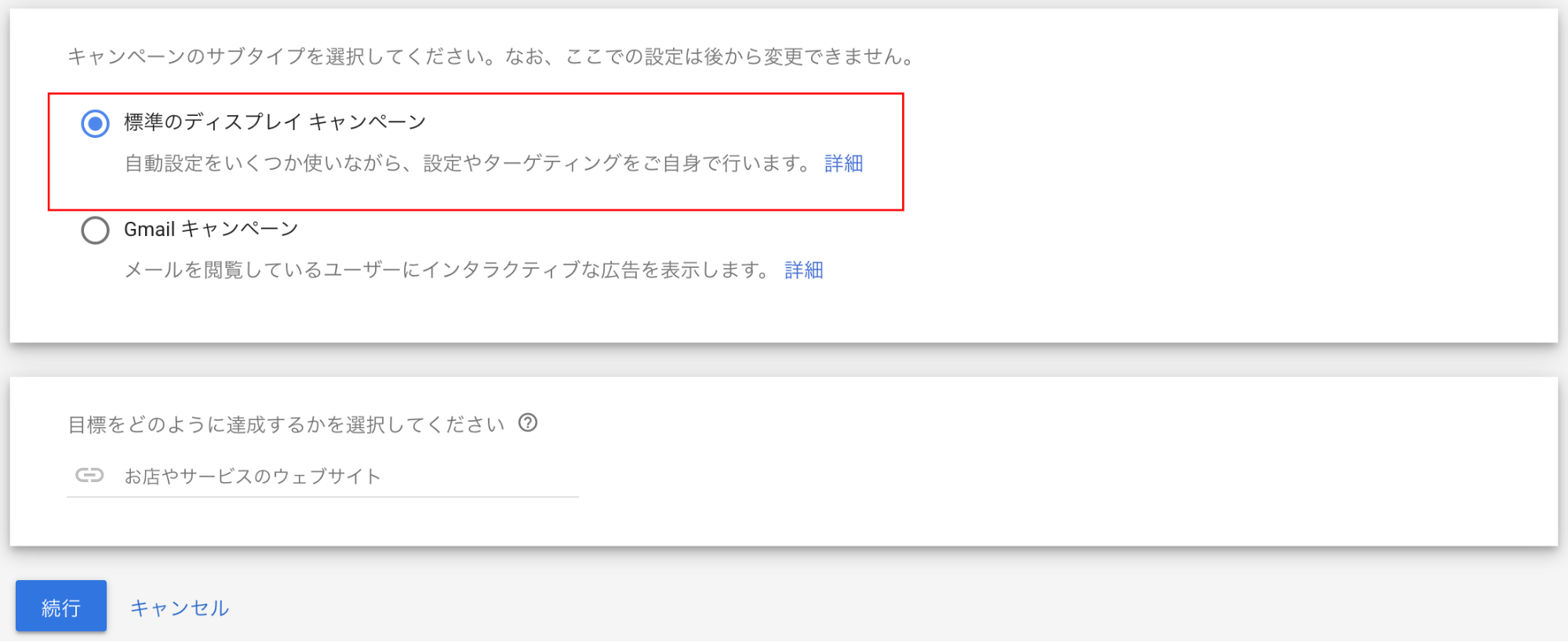

- キャンペーンのサブタイプは「標準のディスプレイ キャンペーン」を選択し、「続行」をクリックします。

Step 2: キャンペーンの詳細設定

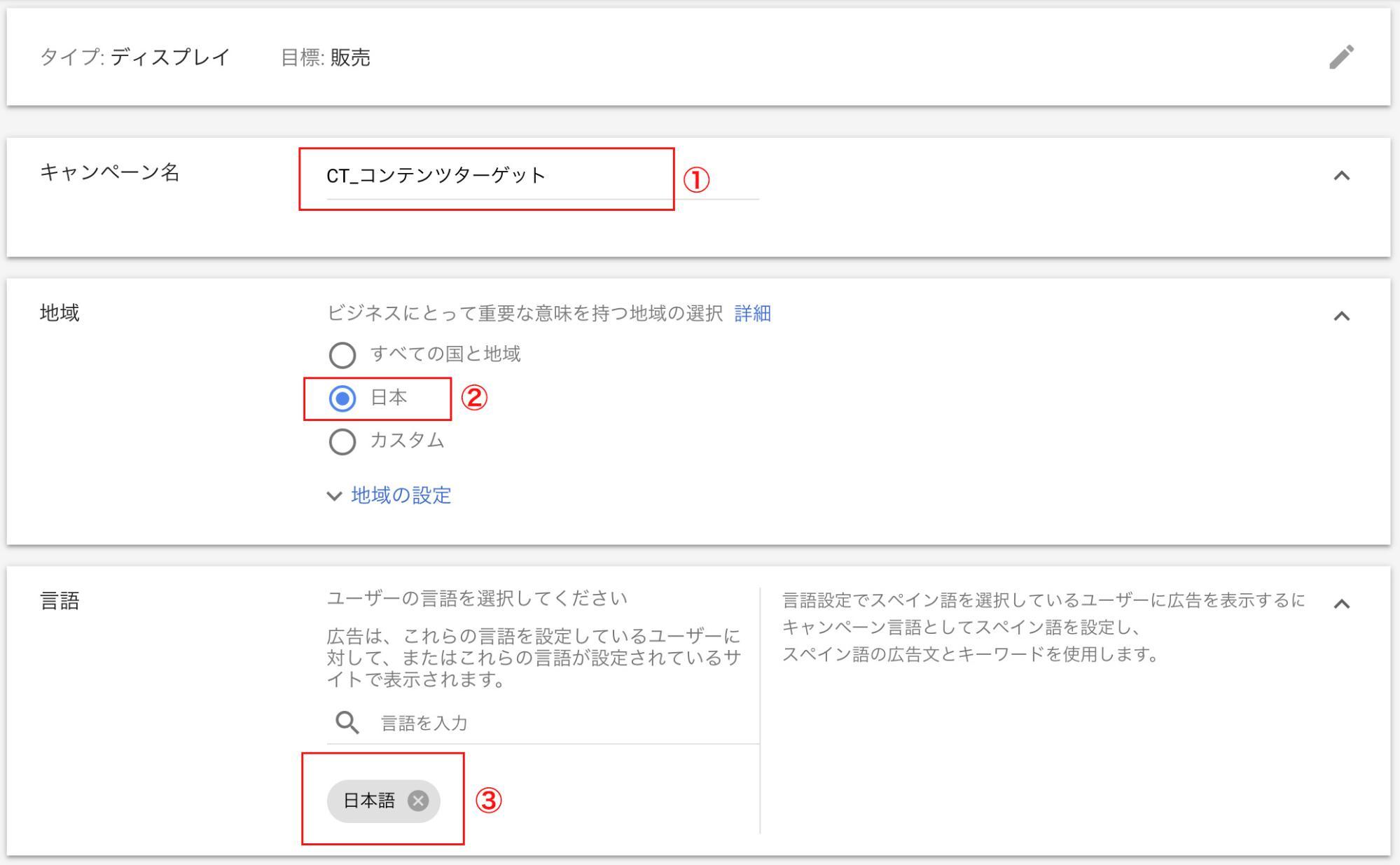

- 「キャンペーン名」に分かりやすい名前(例: CT_商品A_202507)を入力します。

- 「地域」を日本に設定します。

- 「言語」を日本語に設定します。

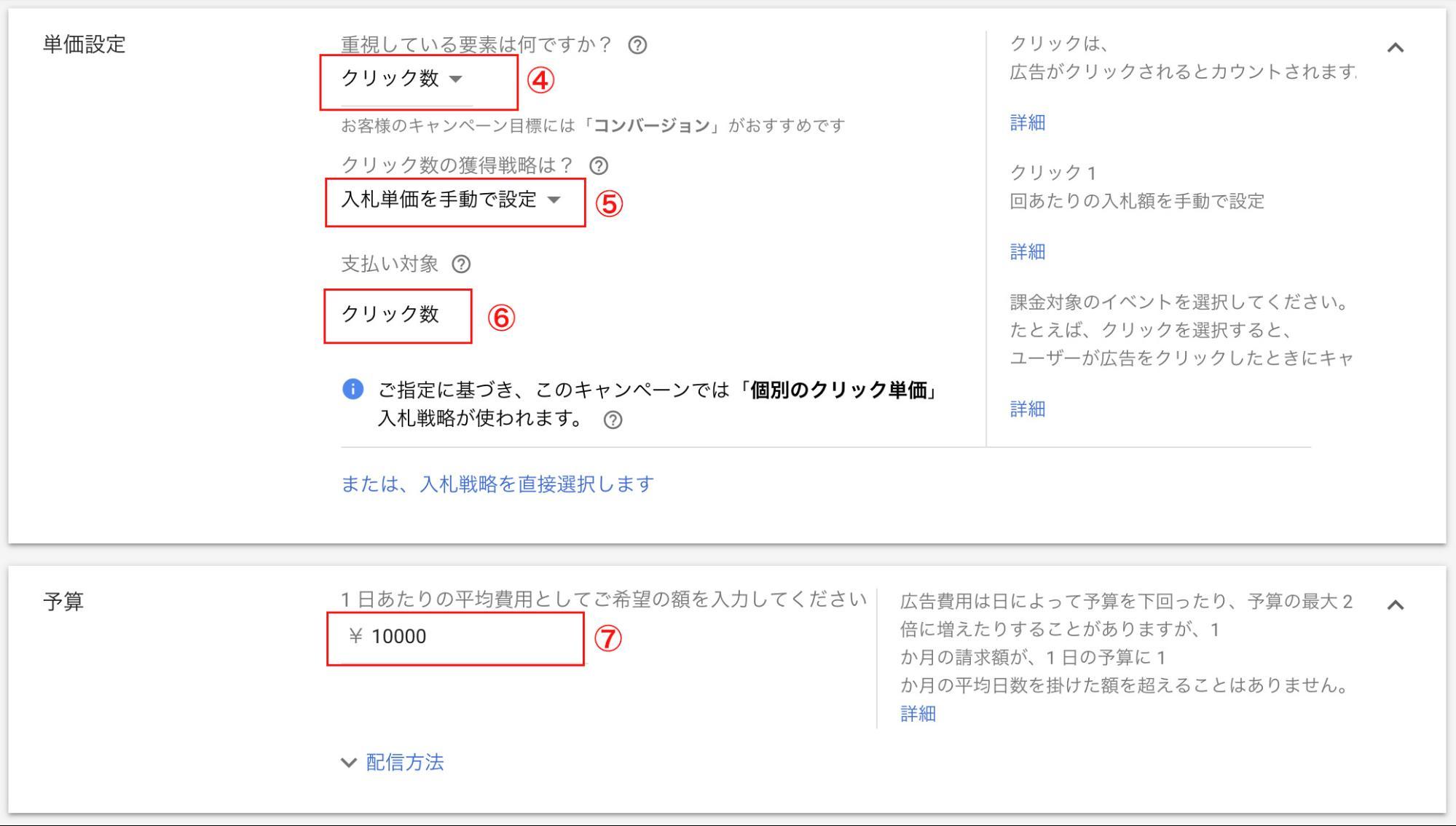

- 「単価設定」の項目で、重視している要素を「コンバージョン」ではなく、まずは「クリック数」に設定するのがおすすめです。配信初期はデータが少ないため、クリックを集めて傾向を把握することを優先します。「入札単価を手動で設定」にチェックを入れると、より細かくコントロールできます。

- 「予算」に1日あたりの予算額を入力します。

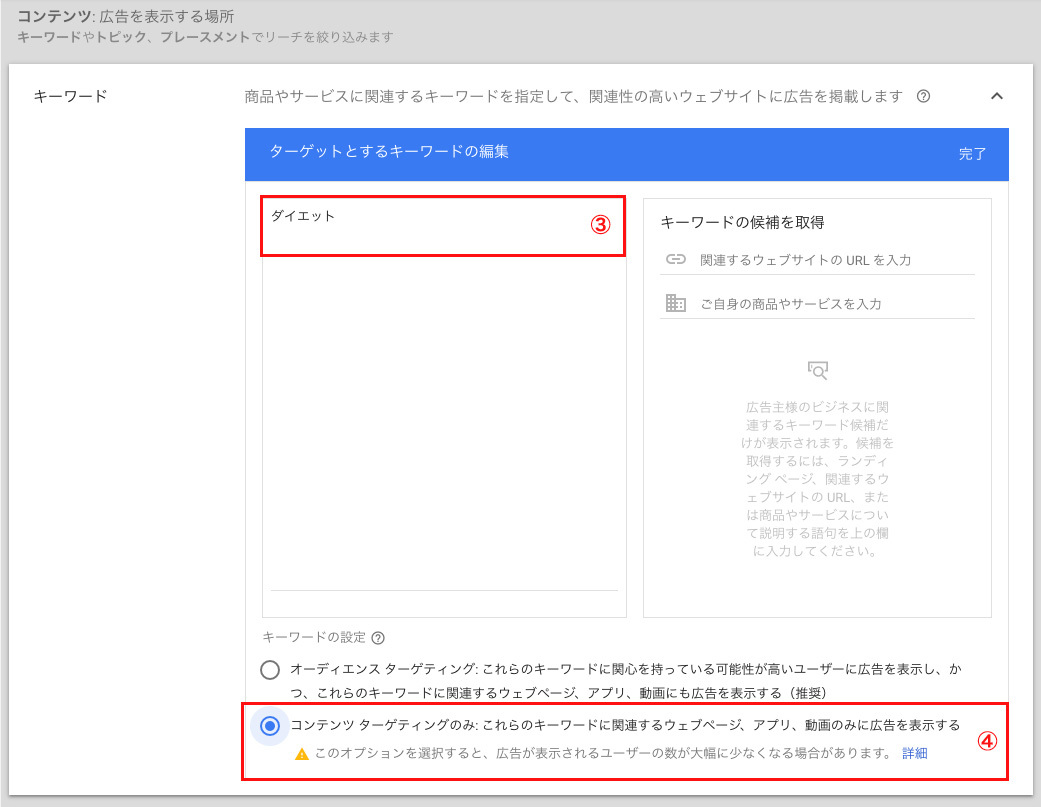

Step 3: 広告グループとキーワードの設定

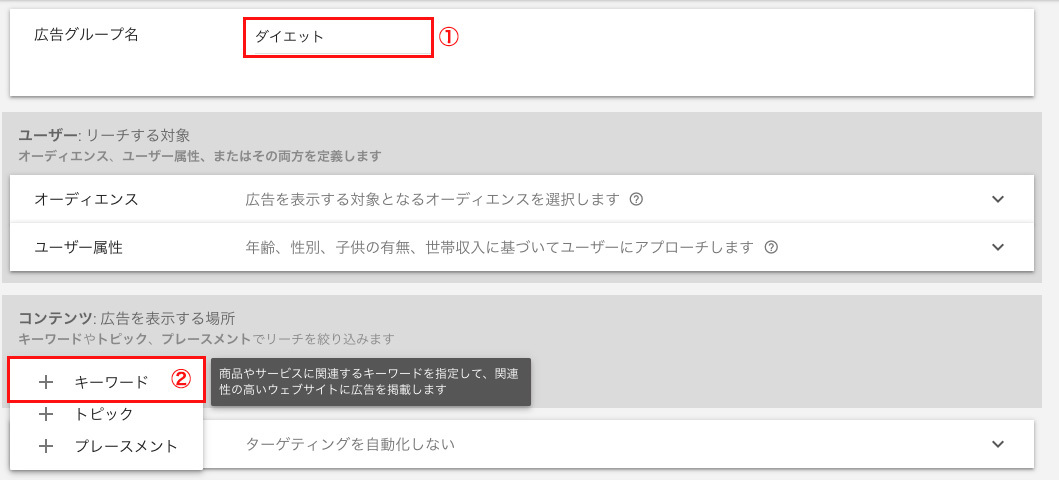

- 「広告グループ名」に、ターゲティング内容が分かる名前(例: CT_結婚式コンテキスト)を入力します。

- 「ターゲティング」セクション内の「コンテンツ」をクリックします。

- 「キーワード」を選択し、前述の思考法で選定したキーワードを一行ずつ入力します。

- 【最重要ポイント】キーワード入力欄の下にある設定項目で、必ず「コンテンツ」を選択してください。ここを「オーディエンス」のままにしておくと、そのキーワードに興味がある「人」へのターゲティングになってしまい、意図したコンテンツターゲティングになりません。

Step 4: 最終設定と広告作成

- 「ターゲティングの最適化」を「オフ: 最適化されたターゲティングを使用しない」に設定します。これをオンにすると、設定したターゲティングを超えて配信が拡張され、意図しない配信が増えるため、最初はオフを推奨します。

- 広告グループの「入札単価」を設定します。最初は低めの単価から開始し、配信データを見ながら調整していきましょう。

- 最後に「広告の作成」で、レスポンシブディスプレイ広告の見出し、説明文、画像などを設定し、キャンペーンを保存して完了です。

Google Ads Editor(GAD)の場合

Google広告エディターは、オフラインで大量の編集作業を行える無料のアプリケーションです。複数のキャンペーンや広告グループを一括で作成・編集する際に非常に効率的です。

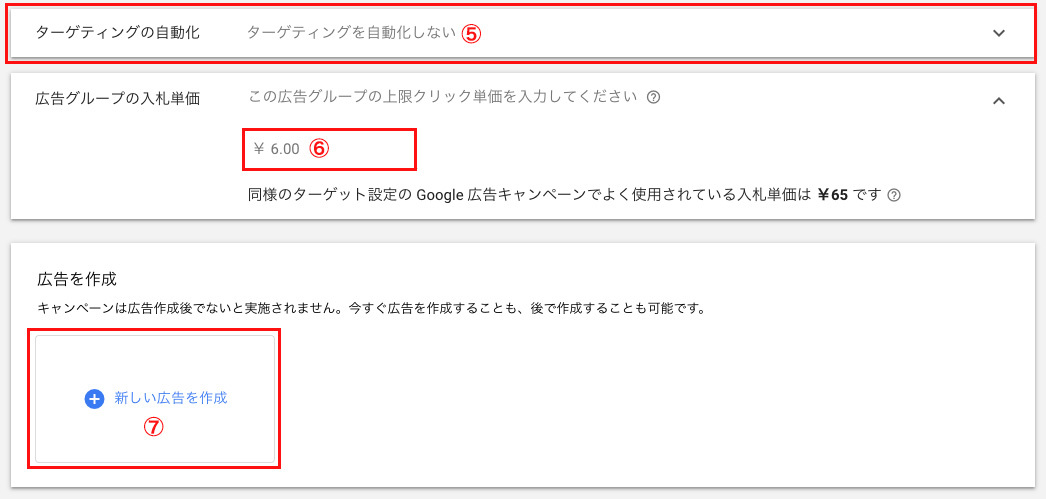

Step 1: キャンペーンの作成

- エディターを開き、「キャンペーン」のセクションで「+ キャンペーンを追加」をクリックします。

- 右側の編集パネルで、キャンペーン名、予算、単価設定(個別クリック単価など)、キャンペーンタイプ(ディスプレイ)などを設定します。

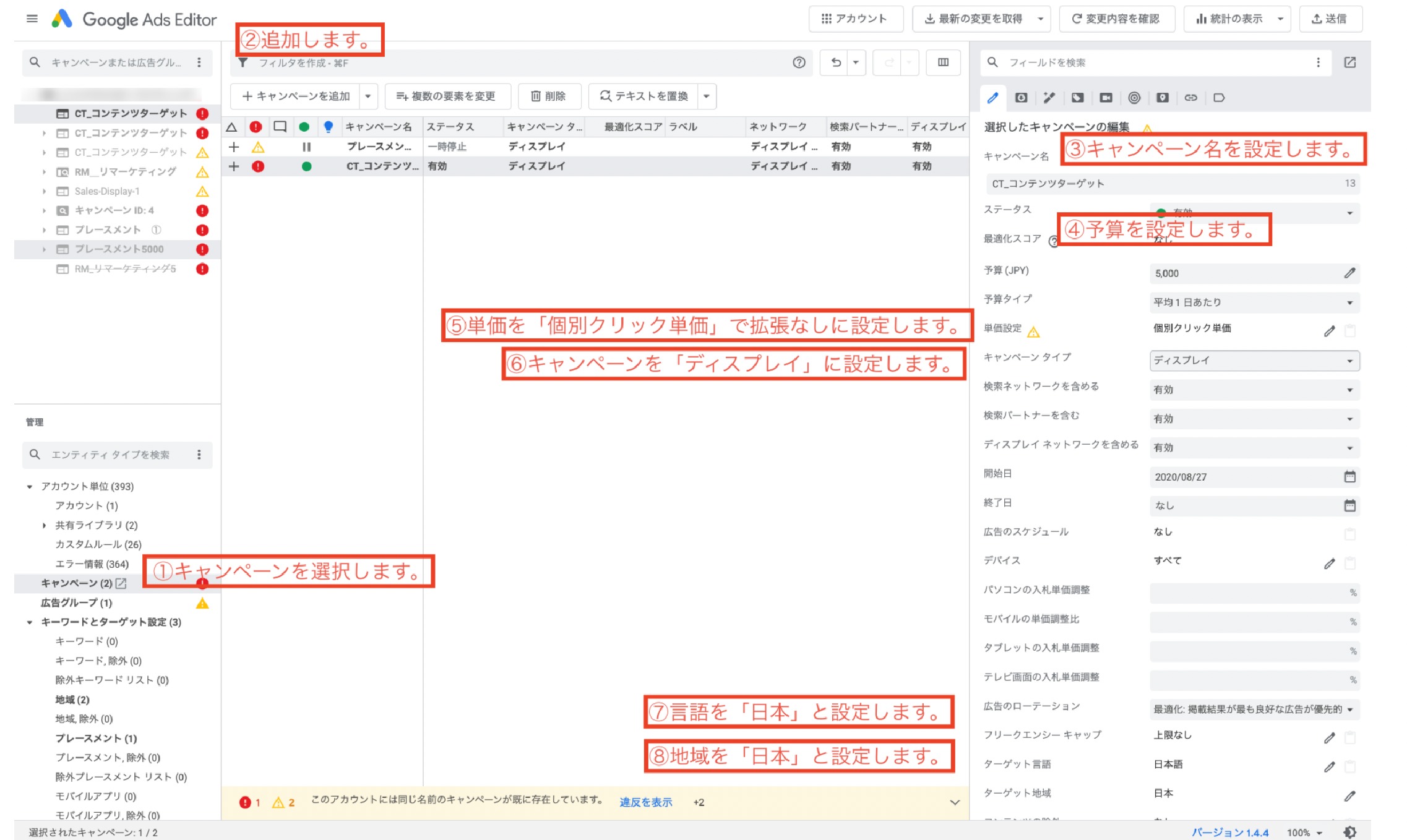

Step 2: 広告グループの作成

- 作成したキャンペーンを選択した状態で、「広告グループ」のセクションで「+ 広告グループを追加」をクリックします。

- 編集パネルで、広告グループ名、デフォルトの入札単価を設定します。

- 【重要ポイント】「ディスプレイのキーワードの単価設定」を「単価設定」に、「フレキシブルリーチ」の「コンテンツキーワード」を「ターゲットと単価設定」に設定します。

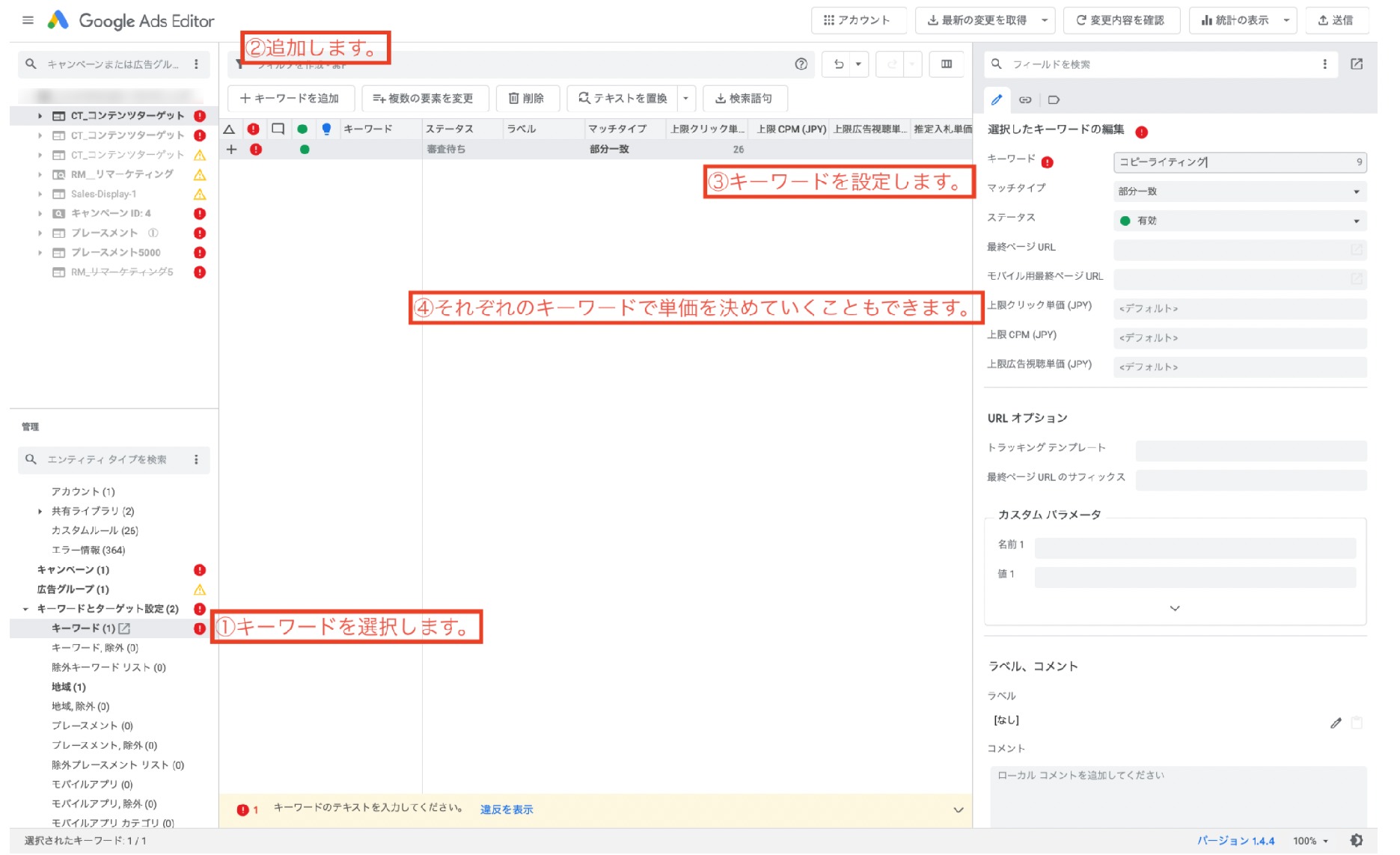

Step 3: キーワードの追加

- 作成した広告グループを選択した状態で、管理メニューの「キーワードとターゲット設定」 > 「キーワード」を選択します。

- 「+ キーワードを追加」をクリックし、キーワード、単価などを設定します。

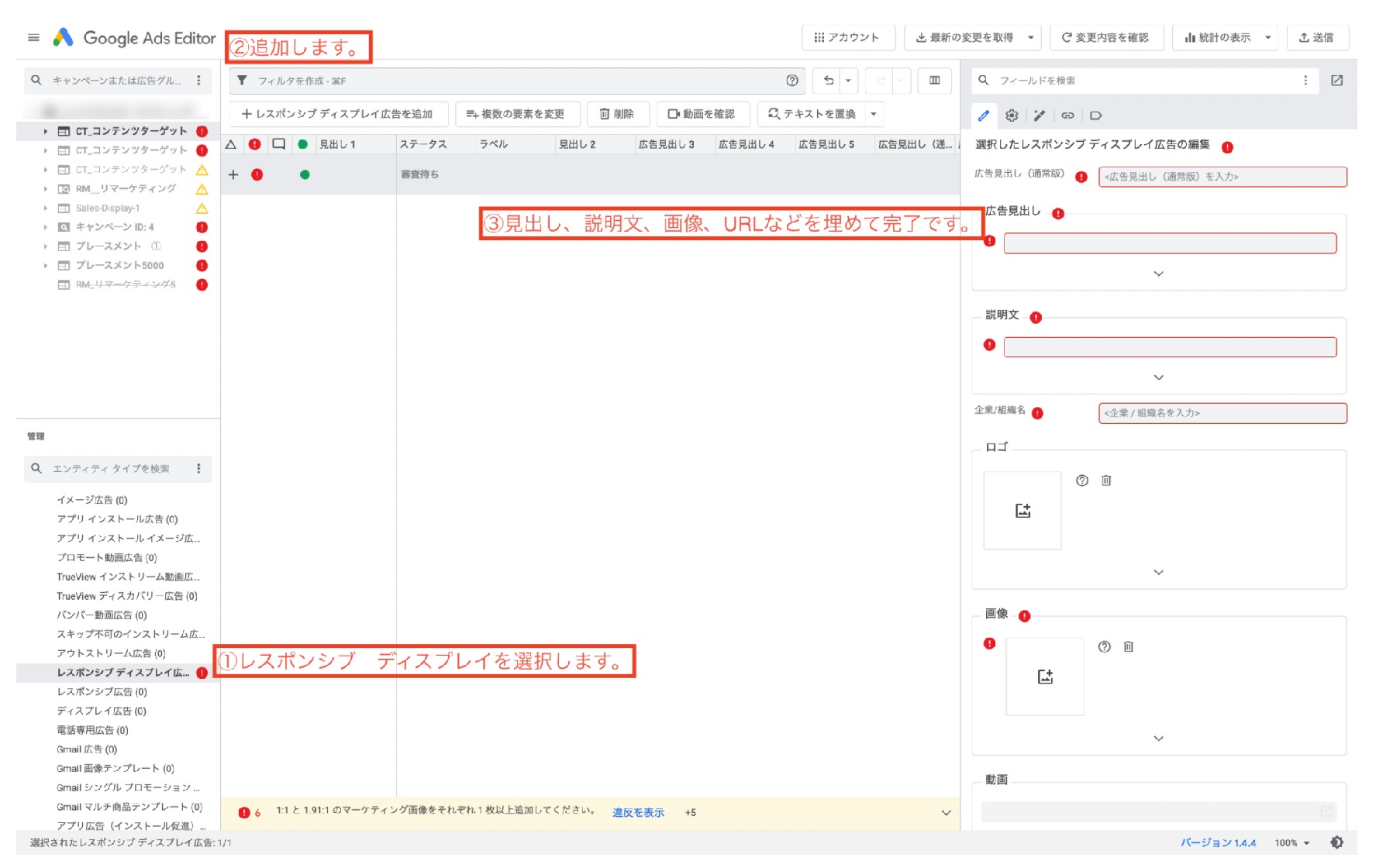

Step 4: 広告の作成

- 「広告」 > 「レスポンシブディスプレイ広告」を選択し、「+ レスポンシブディスプレイ広告を追加」をクリックします。

- 編集パネルで、最終ページURL、見出し、説明文、画像などを設定します。

- 全ての編集が完了したら、エディターの右上にある「送信」ボタンをクリックして、変更内容をアカウントに反映させます。

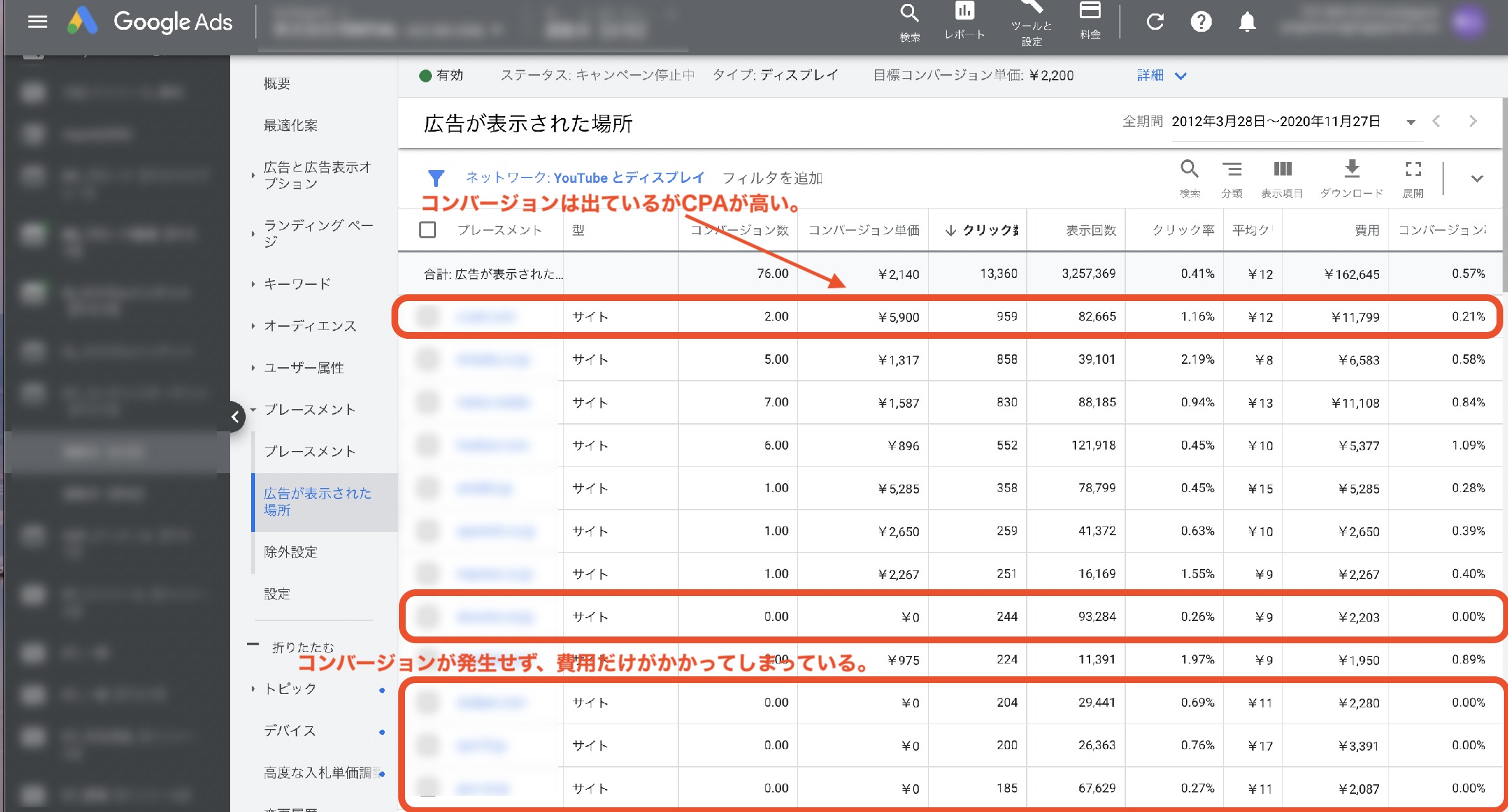

運用成果を劇的に改善するプレースメント精査術

コンテンツターゲティングは、設定して終わりではありません。むしろ、配信を開始してからが本番です。成果を最大化するためには、広告がどこに表示されているかを定期的に確認し、不要なプレースメント(掲載面)を地道に除外していく「精査作業」が不可欠です。

Google広告管理画面から除外する方法

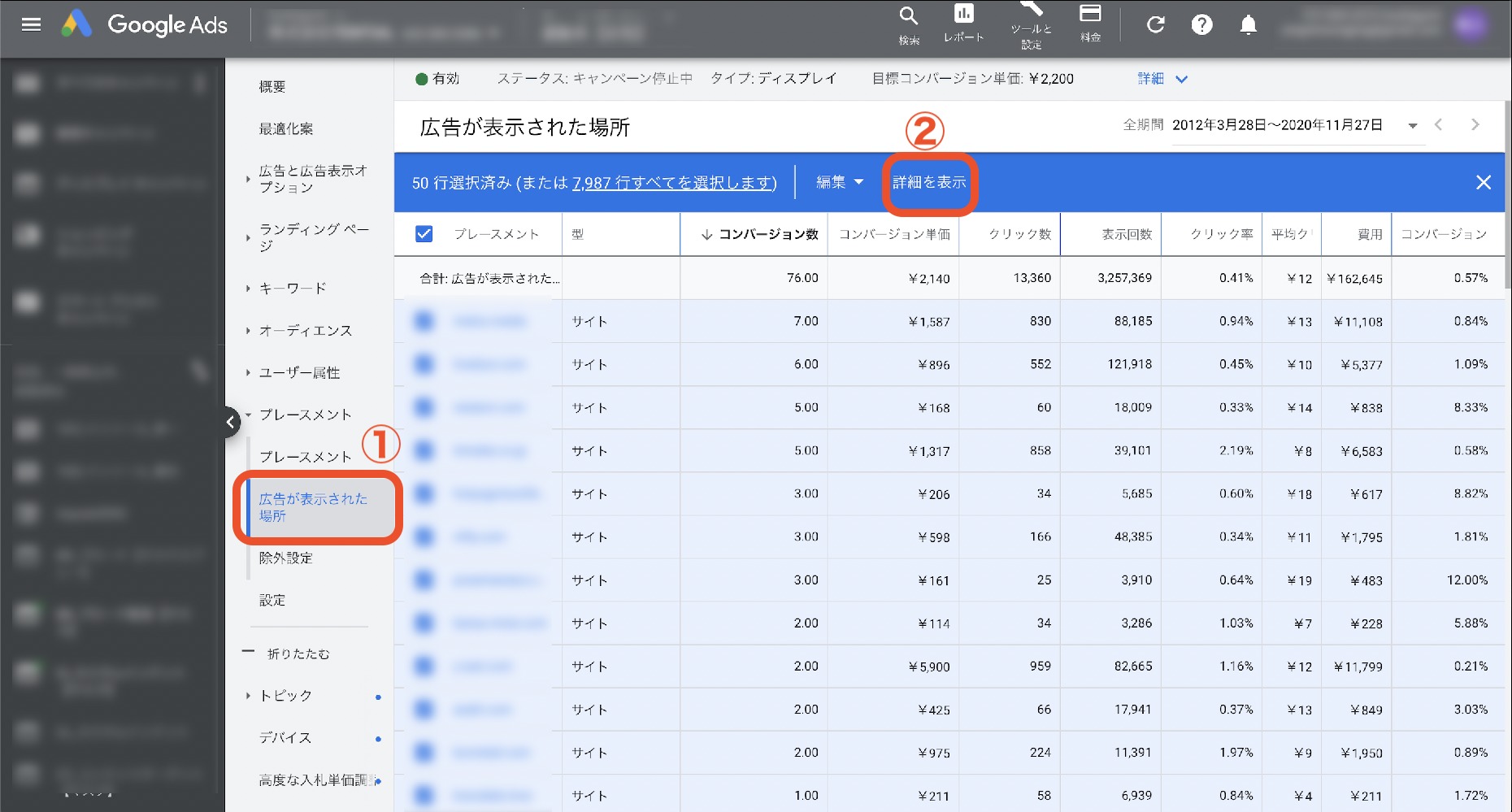

特定のページを自動プレースメント先から除外したい場合

- 該当のキャンペーン、広告グループを選択します。

- 左側のメニューから「コンテンツ」 > 「広告が表示された場所」をクリックします。ここに、実際に広告が配信されたWebサイトやYouTubeチャンネル、アプリのリストが表示されます。

- コンバージョン数、費用、CPAなどの指標で並べ替え、成果の出ていない掲載面(費用だけがかかりコンバージョンが0、あるいはCPAが目標を大幅に超えているなど)を特定します。

- 除外したいプレースメントにチェックを入れ、上部の「編集」メニューから「除外プレースメントに追加」を選択します。

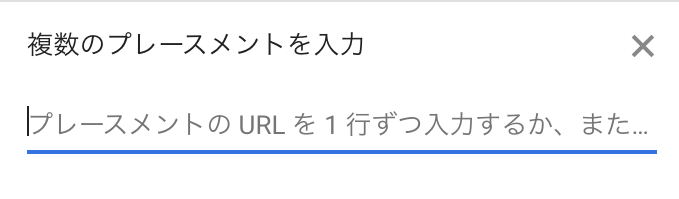

または、左側メニューの「除外設定」タブから直接URLを入力して除外することも可能です。この作業を週に1回など、定期的に行うことで、キャンペーンの費用対効果は着実に改善していきます。

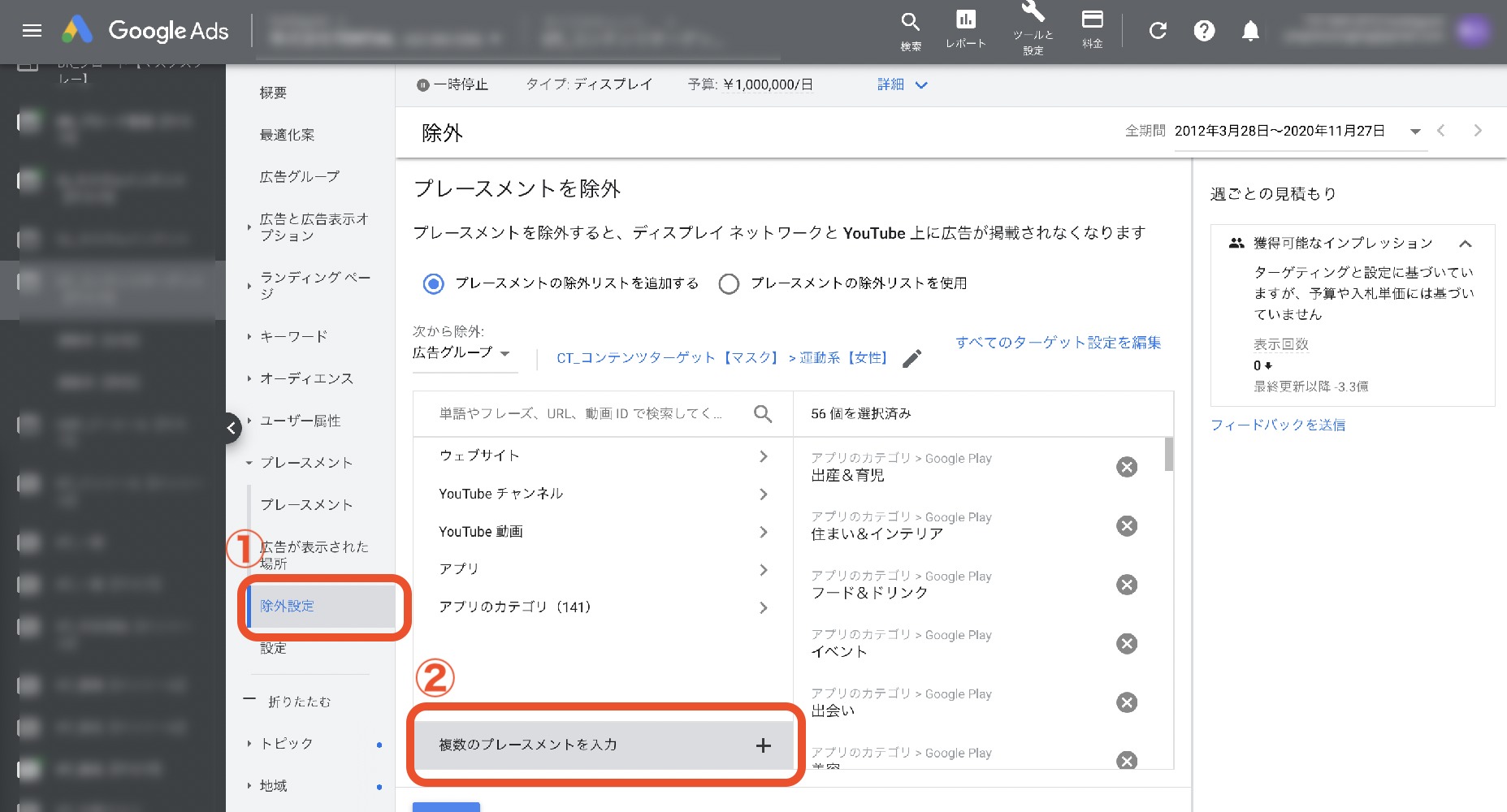

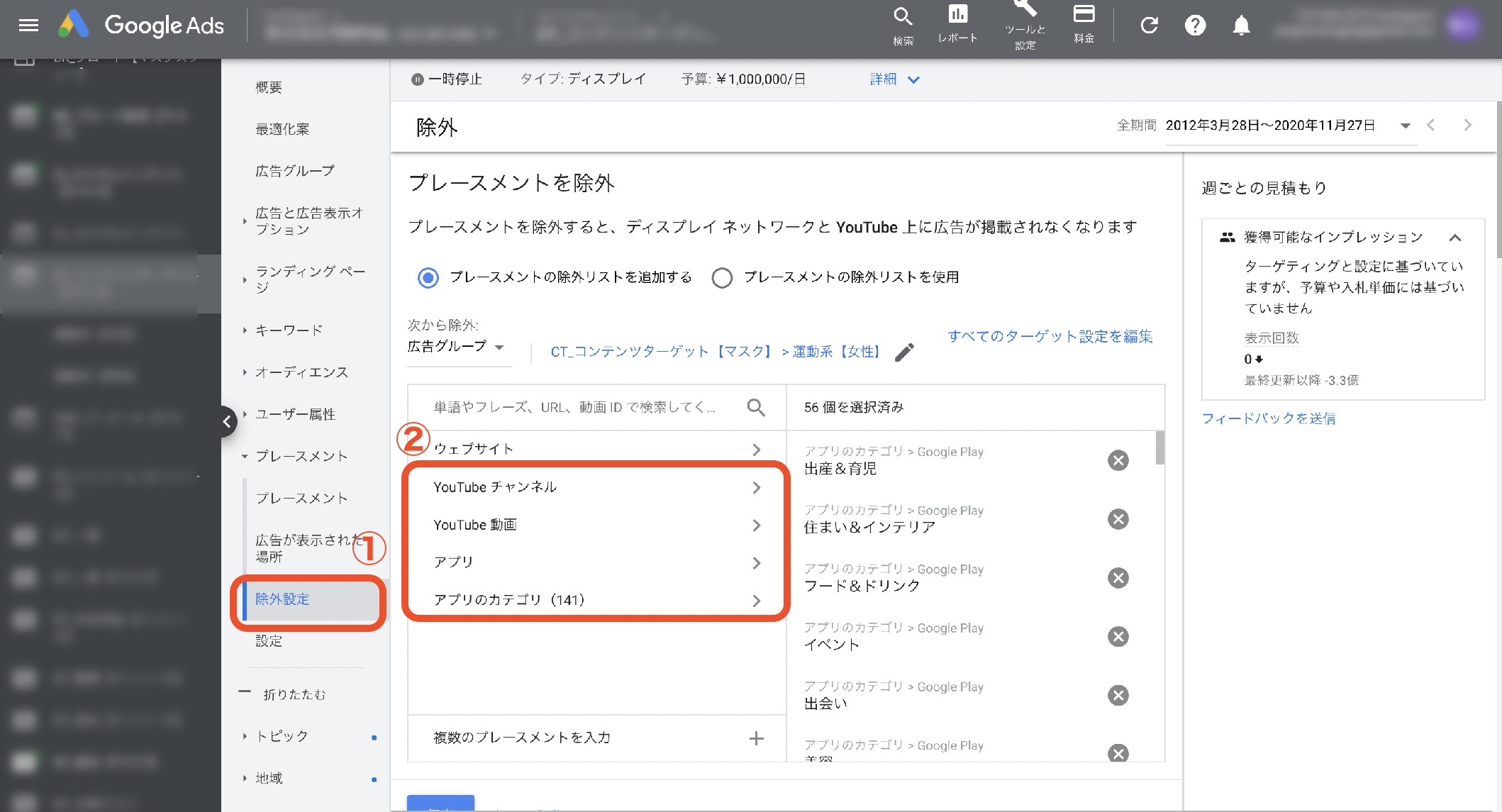

初動でYouTubeやアプリをまとめて除外したい場合

多くの場合、Webサイトへの広告配信と、アプリやYouTubeへの広告配信では、ユーザーの利用状況や心理状態が大きく異なります。特に獲得目的のキャンペーンでは、アプリ内広告(ゲームのプレイ中など)やYouTube動画はコンバージョンに繋がりにくい傾向があるため、キャンペーン開始時にあらかじめ一括で除外しておくことを強く推奨します。

- 左側メニューの「コンテンツ」 > 「除外設定」を開きます。

- 編集アイコン(鉛筆マーク)をクリックし、「プレースメントの除外」を選択します。

- 「アプリのカテゴリ」を選択し、すべてのカテゴリにチェックを入れて保存します。これで大半のアプリへの配信が停止されます。

- 同様に、「サイトカテゴリ」から「errorpage」や「parked_domain」などを除外したり、「トピック」から「ゲーム」などを除外したりすることで、より配信の質を高めることができます。

- それでも配信される一部のアプリは、「広告が表示された場所」で個別にIDを確認し、手動で除外していきます。

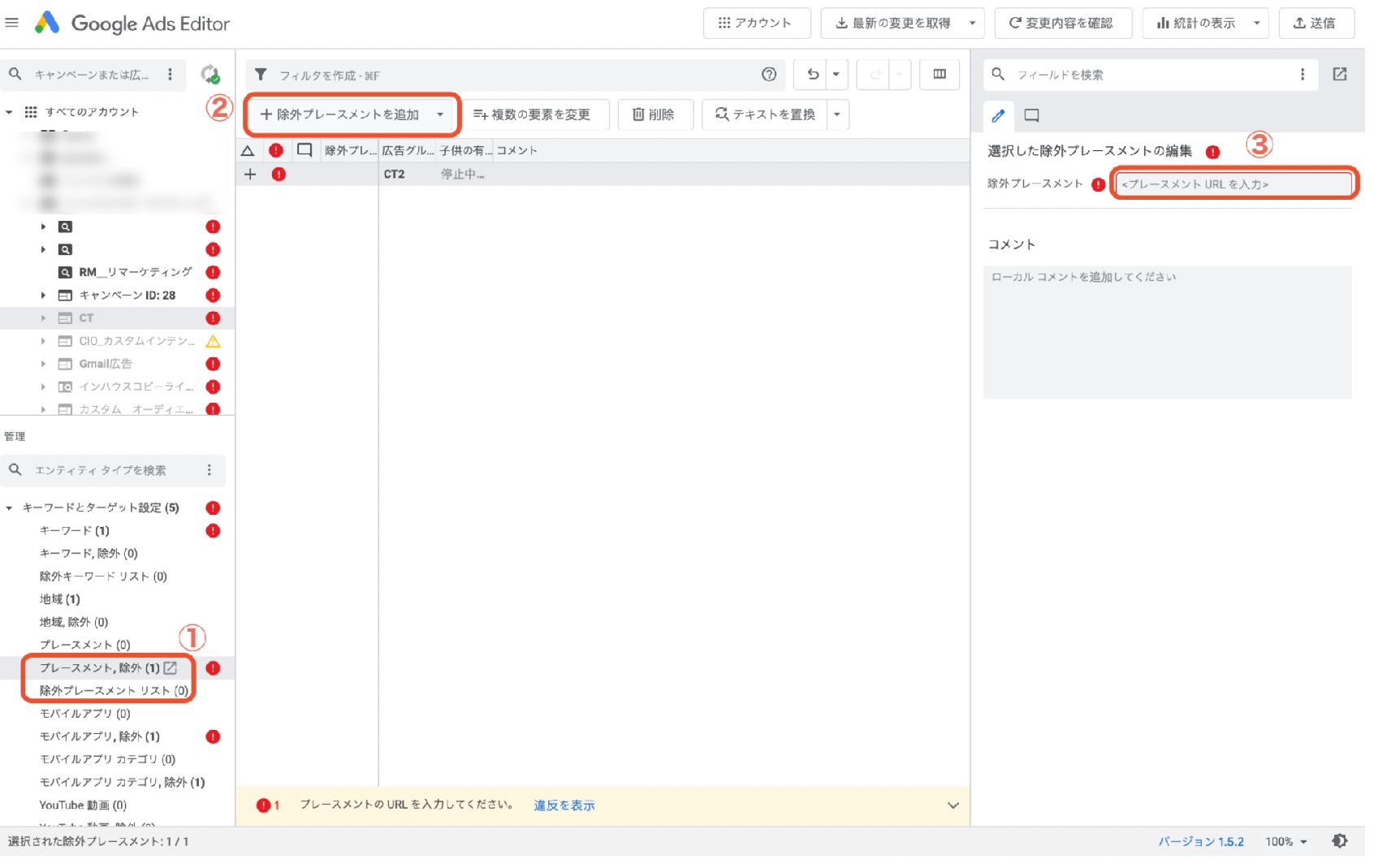

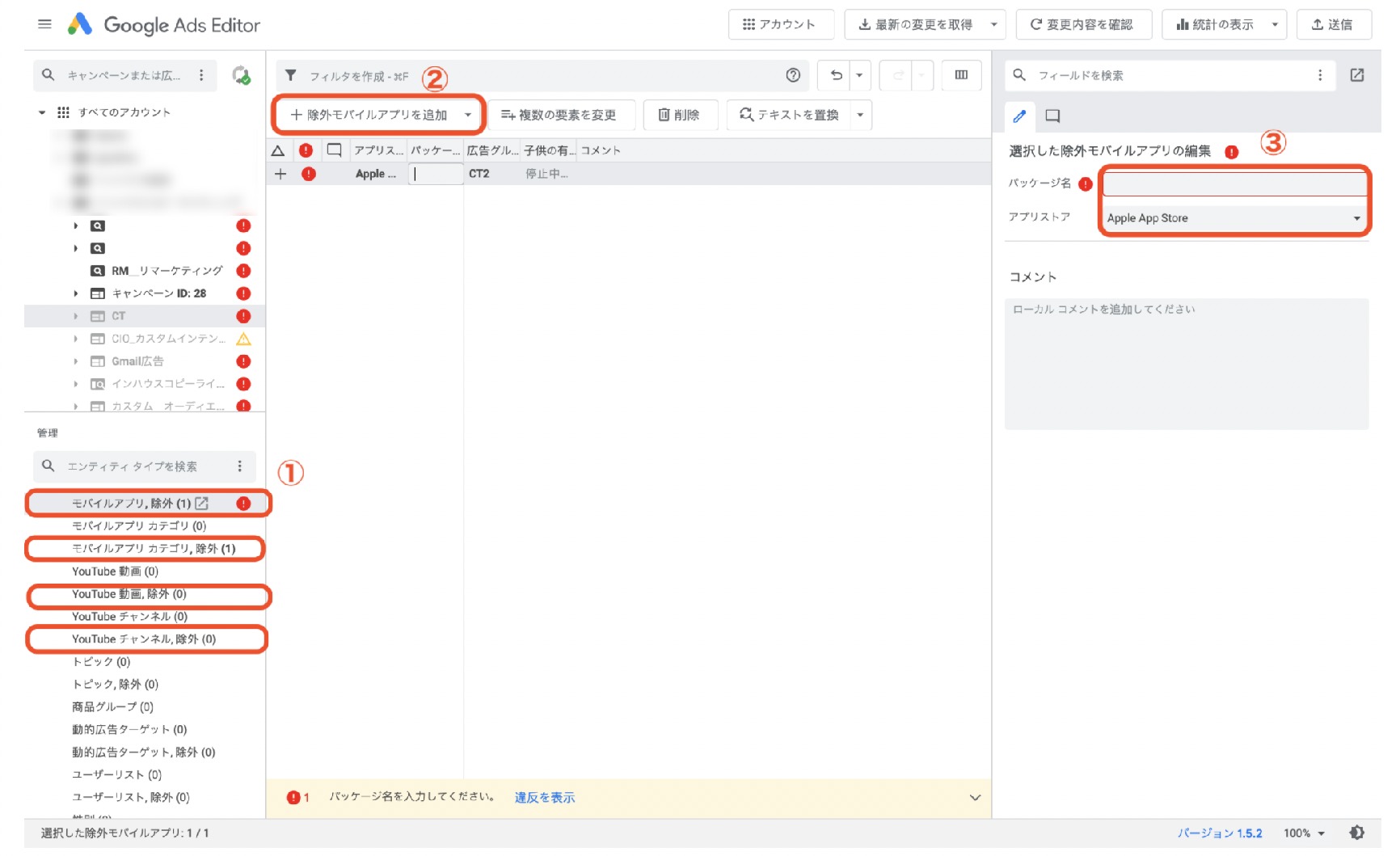

Google Ads Editorから除外する方法

エディターを使えば、大量のURLをリストとして一括で除外することができ、効率的です。

- 管理メニューの「キーワードとターゲット設定」 > 「プレースメント, 除外」を選択します。

- 「一括変更」をクリックし、「URLのリストを貼り付け」を選択します。

- 除外したいURLのリストを貼り付け、処理を実行します。

アプリやYouTubeチャンネルも同様に、「モバイルアプリ, 除外」や「YouTubeチャンネル, 除外」などのセクションから一括で除外設定が可能です。

コンテンツターゲティングの効果をさらに高める応用施策

基本的な設定と運用に慣れてきたら、次に応用的な施策を取り入れて、さらに広告効果を高めていきましょう。

1. 不要なプレースメントの徹底的な除外

これは基本であり、最も重要な応用施策です。なぜ不要なプレースメントの除外がそこまで重要なのでしょうか?それは、広告費の無駄をなくすだけでなく、キャンペーン全体の「質」を高めるからです。

例えば、中国語スクールの広告で「中国語」というキーワードを設定したとします。すると、スペイン語スクールのサイトに掲載されている「ライバル校として中国語スクールも人気」といった一行に反応して広告が表示されることがあります。この場合、ユーザーはスペイン語に興味があるため、コンバージョンに至る可能性は限りなくゼロに近いです。

このような無関係なプレースメントへの配信が続くと、クリック率は低下し、広告の品質スコアにも悪影響を与え、結果としてクリック単価の上昇を招く可能性があります。定期的な除外作業は、単なるコストカットではなく、キャンペーン全体の健全性を保ち、長期的な成功に繋がる重要な投資なのです。

2. キーワード選定の継続的な見直しと拡張

キャンペーン開始時に設定したキーワードが、未来永劫最適であるとは限りません。「人」を軸に「購買コンテキスト」を考えるという基本に立ち返り、キーワードのパフォーマンスを定期的に見直しましょう。

プレースメントレポートを分析すると、当初は想定していなかった意外なカテゴリのサイトでコンバージョンが発生していることがあります。例えば、BtoBのクラウドツールを販売している場合に、「働き方改革」や「リモートワーク 導入」といったキーワードで設定していたところ、意外にも「経理業務 効率化」や「バックオフィス DX」といった文脈のページで高い成果が出ていることが判明するかもしれません。

その場合は、その新たな発見に基づき、「経理」や「バックオフィス」といった新しい購買コンテキストの広告グループを追加で作成し、キーワードを拡張していくのです。このように、配信結果から新たなインサイトを得て、キーワード戦略を柔軟に見直し、拡張し続けることが、コンテンツターゲティングを成功させる秘訣です。

3. 成果プレースメントの水平展開(プレースメントターゲティングとの連携)

コンテンツターゲティングは、優良な掲載面を「発掘」するための強力なツールです。そして、発掘した「お宝」の効果を最大化するための次なる一手があります。

それは、コンテンツターゲティングのプレースメントレポートで、継続的にCPAが良く、多数のコンバージョンを獲得できているWebサイトのURLをリストアップし、それらのURLのみをターゲットにした新しい「プレースメントターゲティング」のキャンペーンを作成することです。

この手法を「水平展開」と呼びます。これにより、既に成果が出ると証明されている超優良な掲載面に、予算と入札を集中投下し、コンバージョンを安定的に、かつ大量に獲得する「勝ちパターン」を構築することができます。コンテンツターゲティングで「探査」し、プレースメントターゲティングで「採掘」する。この二段構えの戦略は、ディスプレイ広告の成果を飛躍的に向上させるための非常に有効な上級テクニックです。

Google広告コンテンツターゲティングまとめ

コンテンツターゲティングは、キーワード選定の難易度や、地道なプレースメント精査といった手間がかかるため、一見すると難易度の高い手法に思えるかもしれません。しかし、その本質を理解し、思考法を転換できれば、競合がいない領域で、驚くほど低いCPAで顧客を獲得できる、非常に費用対効果の高い広告運用が実現できます。

Cookieレスという大きな時代の変化は、全ての広告主にとっての挑戦ですが、見方を変えれば、これまでとは違うアプローチで競合を出し抜く大きなチャンスでもあります。ユーザーの「今、この瞬間」の意図に寄り添うコンテンツターゲティングは、プライバシー時代における顧客獲得戦略の新たなスタンダードとなるでしょう。

本記事で解説した思考法とテクニックを実践し、ぜひ貴社のビジネスを加速させてください。

記事にも登場していたYahoo!のサーチターゲティングについて解説しています。もしよろしければ参考にしてください。

当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで

・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安

・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい

・記事に書いてない問題点が発生している

・記事を読んでもよくわからなかった

など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう

▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)