宣伝失礼しました。本編に移ります。

2025年、日本の働き方に静かなる、しかし決定的な地殻変動が起きています。最新の調査が明らかにしたのは、実に労働者の7割以上が「テレワーク・リモート勤務」を望んでいるという紛れもない事実です。もはや、毎日同じ時間、同じ場所へ通勤するという働き方は、大多数にとって過去の遺物となりつつあるのかもしれません。しかし、この数字の裏側には、世代間の埋めがたい価値観の断絶、そして従業員の願いとは裏腹に「出社回帰」へと舵を切る企業の思惑が渦巻いています。これは単なる働き方の選択肢の話ではありません。企業の未来を左右する、人材獲得と定着の根幹に関わる経営課題そのものなのです。本記事では、この調査結果を深掘りし、あなたの会社が直面しているであろう“不都合な真実”を徹底的に解き明かします。

過半数が望む「ハイブリッド」という現実解と、見え隠れする“世代間の壁”

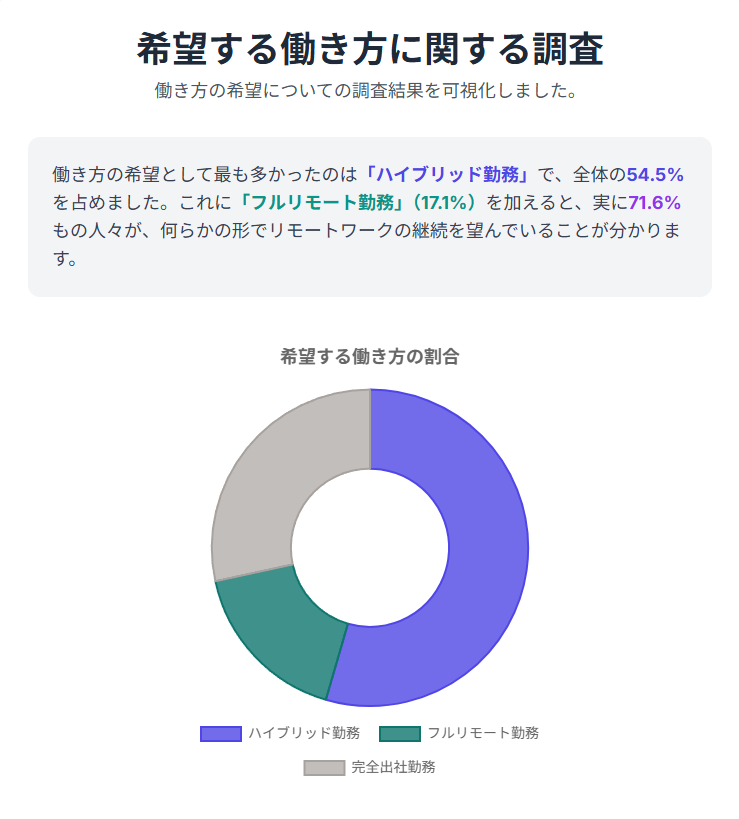

株式会社LASSICが2025年4月に実施した調査によれば、働き方の希望として最も多かったのは「ハイブリッド勤務」で、全体の54.5%を占めました。これに「フルリモート勤務」(17.1%)を加えると、実に71.6%もの人々が、何らかの形でリモートワークの継続を望んでいることが分かります。この数字は、もはや無視できない社会の総意と言えるでしょう。多くのビジネスパーソンが、通勤時間の削減によるプライベートの充実、そして生産性の高い働き方を両立できる「いいとこ取り」のスタイルを、最も現実的な落としどころだと考えているのです。

しかし、この調査結果をさらに詳細に分析すると、一枚岩ではない実態が浮かび上がってきます。特に注目すべきは、年代による意識の差異です。「フル出社」を希望する割合が、他の年代と比較して40代(17.3%)と60代(22.1%)で突出して高いという点です。これは一体何を意味するのでしょうか。60代に関しては、長年のキャリアを通じて「仕事とは、会社へ出社して行うもの」という価値観が深く根付いている世代であることが推察されます。彼らにとって、オフィスは単なる仕事場ではなく、社会との繋がりを実感し、組織への帰属意識を確認する重要なコミュニティなのです。対面でのコミュニケーションを通じて得られる信頼感や一体感、そして部下を指導し、組織に貢献しているという実感は、オンラインでは得難い価値を持つのでしょう。これを単に「古い価値観」と断じるのは早計であり、彼らが仕事に求める本質的な価値が、出社という行為に結びついていると理解すべきです。一方、働き盛りである40代の出社志向は、また異なる背景を持っていると考えられます。

50代で加速する「リモートシフト」の謎…鍵は“子どもの独立”にあった

40代の出社志向とは対照的に、調査は50代に起こる興味深い変化を明らかにしました。それは、「子どもの独立」を機に、働き方の希望が大きくリモート寄りへとシフトするという現象です。これまで子育ての中心を担い、家庭の事情からフルリモートを望んでいた層が、子どもが手を離れることで、新たな働き方を模索し始めるのです。具体的には、「自宅が静かで集中できる執務環境に変わる」という物理的な変化が、リモートワークの生産性を劇的に向上させます。通勤という物理的な制約から解放され、より柔軟な時間の使い方を求めるようになるのは、ごく自然な流れと言えるでしょう。

これは、ライフステージの変化が、いかに個人の働き方に対する価値観を大きく左右するかを示す好例です。企業が画一的な働き方しか提示できない場合、こうした個人の変化に対応できず、優秀な人材のエンゲージメントを損なうリスクを抱えることになります。50代のベテラン社員が持つ豊富な経験と知識は、企業にとってかけがえのない財産です。彼らが最もパフォーマンスを発揮できる環境を提供することは、企業の持続的な成長のために不可欠な投資と言えるでしょう。単にリモートワークを許可するというだけでなく、彼らが新たなステージで輝き続けるためのキャリアプランや役割を再定義していく視点が、これからのマネジメントには求められます。

「リモートこそ至高」ではなかった?若手が抱く“成長機会の喪失”という新たな不安

これまでの議論は、あたかも「リモートワークこそが正義」であるかのような風潮を後押しするかもしれません。しかし、現実はさらに複雑です。水面下では、これまでリモートワークの恩恵を最も受けていると思われていた若手・中堅社員の間で、新たな懸念が広がり始めています。それは、「このままリモートワークを続けていて、自分は本当に成長できるのだろうか」という深刻な不安です。

東洋経済オンラインの報道によれば、一部の20代社員の間では、むしろ出社を望む声すら出始めているというのです。その背景にあるのは、雑談や先輩の仕事ぶりを横で見ることから得られる「暗黙知」の欠如、そしてキャリア形成に不可欠な人脈構築の機会損失です。オンライン会議では、議題に沿った効率的な会話が中心となり、そこから逸れた偶発的なアイデアや学びが生まれにくい。ちょっとした業務上の疑問を隣の先輩に気軽に聞くこともできず、一人で抱え込んでしまうケースも少なくありません。こうした環境が、「ゆるい職場」への危機感と、自身の成長が停滞することへの焦りを生んでいるのです。この事実は、企業に対して「リモートか、出社か」という単純な二元論ではなく、世代や職務経験に応じた、よりきめ細やかな育成戦略の必要性を突きつけています。

従業員の願いとは裏腹に…経営層が「出社回帰」を急ぐ“不都合な真実”

従業員の7割がリモートを望み、若手は成長不安を抱える。こうした複雑な状況の中、多くの企業経営者が下している決断は、皮肉にも「出社回帰」です。なぜ、従業員の願いに逆行してまで、彼らをオフィスに呼び戻そうとするのでしょうか。その背景には、経営層が抱く3つの根深い懸念が存在します。

第一に、「コミュニケーションの質の低下」です。オンラインでは効率的な情報伝達はできても、組織の一体感を醸成するような偶発的で非公式なコミュニケーションが激減します。これが、イノベーションの阻害や、企業文化の希薄化に繋がることを恐れているのです。第二に、「マネジメントの困難さ」。部下の仕事ぶりやコンディションが直接見えないため、適切な評価やサポートが難しいと感じる管理職は少なくありません。そして第三に、「セキュリティリスク」です。多様なネットワーク環境からのアクセスは、情報漏洩のリスクを増大させます。

しかし、こうした企業の都合を優先した安易な出社回帰は、極めて危険な賭けであると言わざるを得ません。ある調査では、テレワークが廃止された場合、実に16.4%の従業員が「退職を検討する」と回答しています。これは、企業が従業員の価値観の変化を無視すれば、深刻な人材流出、すなわち「獲得」した人材を維持できなくなるという明確な警告です。優秀な人材ほど、より柔軟な働き方を求めて他社へ流れていくでしょう。これはもはや福利厚生の問題ではなく、企業の競争力に直結する経営リスクなのです。

結論:もはや「出社かリモートか」ではない。企業の未来を拓く“個別最適化”という最終回答

ここまで見てきたように、2025年の働き方を巡る状況は、世代間の価値観、ライフステージの変化、そして企業と従業員の思惑が複雑に絡み合った、極めて錯綜した様相を呈しています。もはや、「出社かリモートか」という単純な二者択一で語れる時代は、完全に終わりを告げました。

ハイブリッドワークを成功させている企業の事例を見ると、共通しているのは「オフィスの意味を再定義」している点です。オフィスは、もはや単に仕事をする場所ではありません。従業員が意図的に集まり、コラボレーションを生み出し、企業文化を体感するための「目的地」として設計されているのです。そして、それを支えるのが、個々の事情に配慮した柔軟な勤怠管理と、場所にとらわれない公平な評価制度です。2025年4月からは、改正育児・介護休業法により、3歳未満の子を持つ従業員に対して企業はテレワーク導入の努力義務を負うことになります。これは、企業が否応なく「個別最適化」に向き合わざるを得なくなる社会的な後押しと言えるでしょう。

最終的に、企業が下すべき決断は、画一的なルールを押し付けることではありません。従業員一人ひとりの価値観やライフステージと向き合い、彼らが最も高いパフォーマンスを発揮できる働き方を、いかに多様に、そして柔軟に提供できるか。その問いに対する答えこそが、これからの時代に優秀な人材から選ばれ、持続的に成長できる企業の唯一の条件となるのです。あなたの会社は、その準備ができていますか?

当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで

・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安

・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい

・記事に書いてない問題点が発生している

・記事を読んでもよくわからなかった

など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう

▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)