宣伝失礼しました。本編に移ります。

事業を運営し、成長させていくためには、自社が置かれている状況を正確に把握し、適切な戦略を立てることが不可欠です。世の中にはそのための分析フレームワークが数多く存在しますが、中でも「SWOT分析(スウォット分析)」は、その汎用性と有効性から、多くのビジネスシーンで活用されています。直接携わった経験がなくとも、経営やマーケティングに関する書籍、ビジネス関連のニュースなどで一度は目にしたことがあるという方も多いのではないでしょうか。

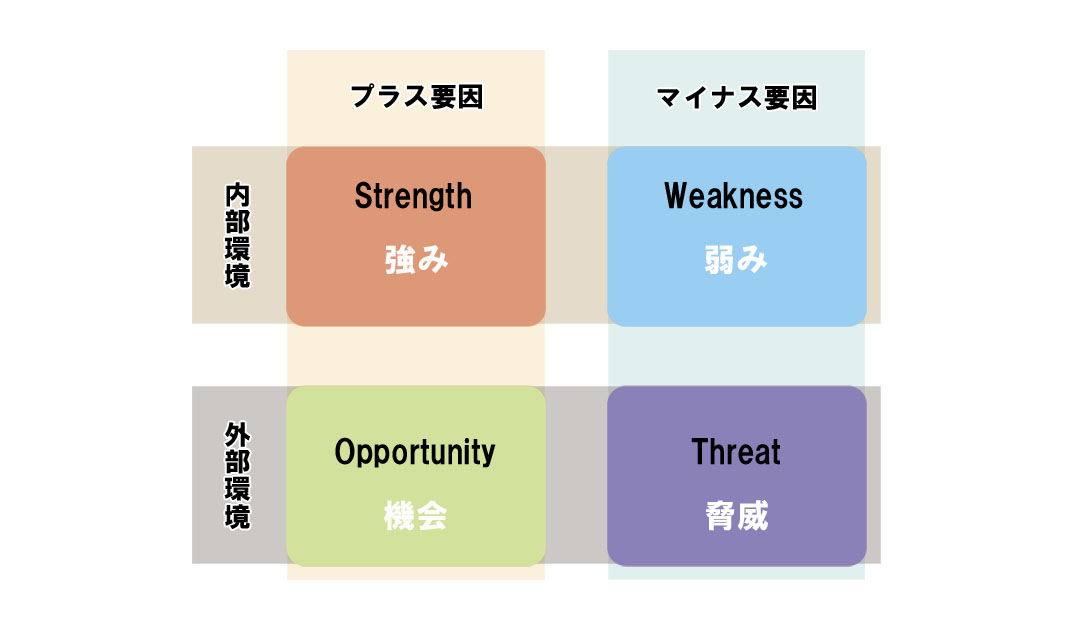

SWOT分析とは、自社のビジネス環境を「Strength(強み)」「Weakness(弱み)」「Opportunity(機会)」「Threat(脅威)」という4つのカテゴリーに分類して評価するフレームワークです。この4つの要素を多角的に分析することで、自社の内部環境(コントロール可能な要因)と外部環境(コントロール不可能な要因)を客観的に見つめ直し、既存事業の改善点、注力すべき成長領域、そして新規事業における将来的なリスクなどを体系的に洗い出すことができます。

しかし、SWOT分析はそのシンプルさ故に、「ただ4つの箱を埋めるだけ」で終わってしまい、具体的なアクションに繋がらないケースも散見されます。真の価値は、分析を通じて得られた示唆を、いかにして実効性のある戦略に昇華させるかにかかっています。

本記事では、20年の実務経験を持つ専門家の視点から、SWOT分析の基本的な概念から、具体的な実践方法、分析の精度を高めるためのポイント、そして陥りがちな失敗例とその対策まで、網羅的に解説いたします。さらに、有名企業の分析事例を交えながら、分析結果を具体的な戦略へと繋げる「クロスSWOT分析」についても詳述します。この記事を最後までお読みいただくことで、SWOT分析を単なる情報整理のツールとしてではなく、事業成長を加速させるための強力な羅針盤として活用できるようになることをお約束します。

SWOT分析とは

SWOT分析の根幹をなす「SWOT」とは、前述の通り「Strengths(強み)」「Weaknesses(弱み)」「Opportunities(機会)」「Threats(脅威)」という4つの英単語の頭文字を組み合わせたものです。このフレームワークは、企業や組織が戦略を策定し、具体的な行動計画を立案する際に、羅針盤として機能する極めて有効な分析手法として広く認知されています。

この分析の核心は、自社が現在どのような競争環境の中に置かれているのかを、「強み・弱み」という内部要因と、「機会・脅威」という外部要因の観点から徹底的に可視化することにあります。これにより、現状の立ち位置を客観的に把握し、将来にわたって企業がどのような針路を取るべきか、すなわち「戦略的な意思決定」を行うための質の高いインプットを得ることが可能になります。

より平易な言葉で表現するならば、「自社が持つ独自の強みを最大限に活用し、事業の足かせとなっている弱みを克服または改善する。同時に、市場や社会の変化がもたらすビジネスチャンス(機会)を逃さず捉え、自社に不利益をもたらす可能性のある外部からの脅威に対しては、あらかじめ備え、その影響を最小限に食い止める」ための具体的な計画を立案する際に不可欠な思考ツール、それがSWOT分析なのです。

以下では、SWOT分析を構成する4つの各要素について、世界的なファストフードチェーンである「マクドナルド」を具体例として挙げながら、さらに深く掘り下げて解説していきます。

強み(Strength)

「強み」とは、自社が設定した経営目標や事業計画などを達成する上で、競合他社に対して有利に働く内部の要因や特性を指します。これは、自社が主体的にコントロールし、活用することができるポジティブな要素です。具体的には、他社が容易に模倣できない独自の特許技術、長年の努力によって築き上げられた高いブランド力と信頼性、顧客からの高い評価を得ている製品やサービスの品質、広範にわたる顧客ネットワークや強固な販売チャネル、優秀な人材や独自の組織文化などが「強み」に該当します。

「強み」を分析する際には、「競合他社と比較して優れている点は何か?」「顧客が自社を選んでくれる理由は何か?」という問いを立てることが重要です。自社内では当たり前だと思っていることでも、客観的に見れば強力な競争優位性であるケースは少なくありません。

マクドナルドのケースで言えば、以下のような要素がその代表的な「強み」として挙げられます。

- 圧倒的なブランド知名度と存在感: 「マクドナルド」という名前やゴールデンアーチのロゴは、世界中のほとんどの国で認知されており、安心感と信頼の証となっています。このブランド力は、新規出店や新商品投入時に極めて有利に働きます。

- グローバルな店舗ネットワーク: 世界各国に張り巡らされた店舗網は、規模の経済性を実現し、効率的なサプライチェーンの構築を可能にしています。また、各国の文化や嗜好に合わせたローカライズ戦略の基盤ともなっています。

- 手頃な価格設定と利便性: 「安くて、早くて、どこでも食べられる」という価値提供は、多くの消費者にとって魅力的です。ドライブスルーやデリバリーサービスの拡充も、この利便性をさらに高めています。

- 継続的な商品開発力とマーケティング能力: 期間限定メニューやコラボレーション企画、ハッピーセットのような子供向け商品など、常に新しい話題を提供し続けることで、顧客を飽きさせず、来店動機を創出し続けています。

弱み(Weakness)

「弱み」とは、「強み」とは対照的に、事業目標や経営目標の達成を阻害する可能性のある、自社内部に起因する問題点や課題を意味します。これもまた、自社がコントロール可能なネガティブな要因です。「弱み」を直視することは、時に痛みを伴いますが、これを正確に把握し、改善策を講じることが、持続的な成長には不可欠です。「弱み」の具体例としては、慢性的な人材不足や高い離職率、事業拡大の足かせとなる資金不足、旧式の設備による生産性の低さ、ブランドイメージを損なうような過去の不祥事、特定の事業や製品への過度な依存などが挙げられます。

「弱み」を分析する際には、「競合他社と比較して劣っている点は何か?」「顧客から不満の声が上がっている点は何か?」「目標達成のボトルネックとなっている組織内部の課題は何か?」といった視点が有効です。

マクドナルドにおける「弱み」としては、以下のような点が指摘されることがあります。

- 労働環境に関するネガティブなイメージ: 一部の店舗における労働条件や賃金水準に関する問題が過去に報じられ、「ブラック企業」といったイメージが一部で定着している点は、人材採用や従業員の士気においてマイナス要因となり得ます。

- 健康志向とのギャップ: 主力商品が高カロリー・高脂肪であるため、世界的な健康志向の高まりの中で、「ジャンクフード」というイメージが根強く残っています。これは、健康を重視する顧客層を取り込む上での障壁となります。

- フランチャイズ経営の難しさ: 多くの店舗がフランチャイズ形式で運営されているため、全店舗でサービスの質や衛生管理の水準を均一に保つことが難しく、一部の店舗の問題がブランド全体の評判に悪影響を及ぼすリスクを常に抱えています。

- 画一的なイメージ: グローバルで標準化された店舗デザインやメニューは、効率性という「強み」の裏返しとして、どの店舗に行っても代わり映えがしないという「弱み」にもなり得ます。個性や地域性を重視する消費者層には響きにくい可能性があります。

機会(Opportunity)

「機会」とは、自社の努力だけではコントロールできない外部環境の変化の中で、自社の成長や目標達成にとって追い風となる、プラスの要因を指します。市場のトレンド、技術の進化、法規制の変更、社会的な価値観の変化などがこれに該当します。「機会」を的確に捉え、迅速に行動を起こすことが、事業を飛躍させる鍵となります。「機会」の例としては、市場規模そのものの拡大、競合の撤退、新しい技術の登場によるコスト削減や新サービス開発の可能性、ライフスタイルの変化に伴う新たな顧客ニーズの発生、有利な法改正や規制緩和などが考えられます。

「機会」を分析する上では、常に外部環境にアンテナを張り、「自社のビジネスにとって追い風となる変化は何か?」「まだ誰も手をつけていない新しい市場は存在しないか?」といったマクロな視点が求められます。

マクドナルドが直面している「機会」としては、以下のようなものが考えられます。

- デジタルテクノロジーの進化とデリバリー市場の拡大: スマートフォンアプリによるモバイルオーダー&ペイの普及や、Uber Eatsなどのデリバリープラットフォームとの連携は、新たな顧客接点を生み出し、店舗の売上を補完する大きな機会です。

- 健康志向・環境意識の高まりへの対応: サラダメニューの充実、植物由来の代替肉を使用した商品の開発、プラスチック製ストローの廃止といった取り組みは、従来の「弱み」を克服し、新たな顧客層を獲得するチャンスとなり得ます。

- 異業種とのパートナーシップやコラボレーション: 人気アニメキャラクターやゲームとのコラボレーションは集客に直結します。また、商業施設や駅など、異業種の施設内に出店することで、新たな顧客層にアプローチできます。

- 新興国市場における中間層の拡大: アジアやアフリカなどの新興国では、経済成長に伴い中間所得者層が増加しています。これらの市場への積極的な展開は、将来の大きな成長ドライバーとなる可能性があります。

脅威(Threat)

「脅威」とは、「機会」とは逆に、自社を取り巻く外部環境の変化の中で、自社のビジネスにとって逆風となる、マイナスの要因を指します。これも自社ではコントロール不可能な要素であり、いかにその影響を予測し、備えるかが重要になります。「脅威」の具体例としては、強力な競合他社の出現、市場の縮小、景気の後退による消費の冷え込み、不利な法改正や規制強化、原材料価格の高騰、消費者の嗜好の急激な変化などが挙げられます。

「脅威」を分析する際には、「自社のビジネスモデルを根底から揺るがすような変化は何か?」「競合他社はどのような動きを見せているか?」といった危機管理の視点が不可欠です。最悪のシナリオを想定し、事前に対策を講じておくことが、企業の存続を左右することもあります。

マクドナルドにとっての「脅威」は、以下のようなものが挙げられます。

- 競争環境の激化: 同業のファストフードチェーンはもちろん、コンビニエンスストアのカウンターコーヒーや惣菜、ファミリーレストラン、さらには専門店のグルメバーガーなど、業態を超えた競争が激化しており、顧客の奪い合いが常に発生しています。

- 予期せぬ景気変動や原材料価格の高騰: 世界的な景気後退は消費者の財布の紐を固くし、外食産業全体に打撃を与えます。また、異常気象や国際紛争による小麦や牛肉などの原材料価格の高騰は、直接的に利益を圧迫します。

- 消費者の嗜好の多様化とグルメ化: 「安さ」や「速さ」だけでなく、「質」や「体験」を重視する消費者が増えています。より高品質な食材を使った専門店や、特定のコンセプトを持つカフェなどとの競争は、今後さらに厳しくなる可能性があります。

- 規制の強化: 各国で肥満対策のための「砂糖税」の導入や、食品表示に関する規制が強化される動きがあります。これらの規制は、マクドナルドのビジネスモデルに直接的な影響を与える可能性があります。

「内部環境」と「外部環境」

SWOT分析のフレームワークを理解する上で極めて重要なのが、この「内部環境」と「外部環境」という縦軸の区別です。この二つを混同してしまうと、分析の焦点がぼやけ、有効な戦略を導き出すことが困難になります。

内部環境とは、前述の「強み(Strength)」と「弱み(Weakness)」が該当し、要するに自社の努力や意思決定によってコントロールが可能な要因を指します。これは、いわば自社の「手札」です。どのような技術を持っているか、どれくらいの資金力があるか、どのような人材が揃っているか、ブランドはどの程度認知されているか、といった要素がこれにあたります。企業のブランド力、保有する設備や知的財産、組織構造、従業員のスキルセットや士気、顧客データなど、すべてが内部環境に含まれます。内部環境の分析は、自社の足元を見つめ直し、自分たちが何者であるかを正確に認識するプロセスです。

一方で外部環境とは、「機会(Opportunity)」と「脅威(Threat)」が該当し、自社の力だけではコントロールすることが不可能な要因を指します。これは、いわば自社を取り巻く「ゲームのルール」や「天候」のようなものです。市場の動向、景気の波、法律の改正、技術革新のトレンド、社会全体の価値観の変化、競合の戦略、国際情勢など、一企業の努力ではどうにもならない大きな流れがこれに該当します。外部環境の分析は、自社が航海している海の状況を把握し、どこに追い風が吹き、どこに嵐が潜んでいるのかを察知するプロセスです。この外部環境の変化をいかに早く察知し、適応できるかが、企業の生存と成長を大きく左右します。

「プラス要因」と「マイナス要因」

SWOT分析のもう一つの軸、横軸は「プラス要因」と「マイナス要因」という区別です。これは、それぞれの要因が自社の目標達成に対して、ポジティブに働くか、ネガティブに働くかという視点での分類です。

プラス要因には、目標達成を促進する「強み(Strength)」と「機会(Opportunity)」が当てはまります。これらは、自社が積極的に活用し、伸ばしていくべき要素です。「強み」という自社のエンジンを、「機会」という追い風に乗せて、いかに事業を加速させるか、という発想がここから生まれます。

対照的に、マイナス要因には、目標達成の障害となる「弱み(Weakness)」と「脅威(Threat)」が当てはまります。これらは、克服、改善、あるいは回避・軽減すべきネガティブな要素です。「弱み」という自社のブレーキをいかに修理し、「脅威」という向かい風をいかに避けるか、というリスク管理の発想がここから生まれます。このプラスとマイナスの両面から自社を客観視することで、バランスの取れた戦略立案が可能になるのです。

マトリックスとは?

そして、これら「内部/外部」と「プラス/マイナス」の2つの軸を組み合わせて、4つの要素を一覧できるように整理したものが、下の図のようなマトリックス(表)です。この2×2のマトリックス形式は、複雑な情報を視覚的に整理し、関係性を明確にするための非常に効果的なツールであり、SWOT分析以外にも多くのビジネスフレームワークで採用されています。

マトリックス表を用いることのメリットは計り知れません。主な利点を以下に挙げます。

- 情報の俯瞰性: 複雑に絡み合った複数の情報を一つの表にまとめることで、全体像を鳥の目で俯瞰するように把握できます。これにより、個別の事象に捉われず、大局的な視点での判断が可能になります。

- 網羅的な要素の洗い出し: 4つの象限を埋めていくプロセスを通じて、思考が整理され、通常は見落としがちな要素まで網羅的に洗い出すことを促します。

- 優先順位付けの容易化: 各象限に書き出された要素を比較検討することで、どの「強み」を活かすべきか、どの「弱み」から対処すべきか、といった戦略的な優先順位付けが容易になります。

- 関係性の可視化: 各要素がどのように相互に関連しているのか(例:特定の「機会」が、ある「強み」をさらに強化するなど)を視覚的に理解しやすくなり、新たな戦略的洞察(インサイト)を得るきっかけとなります。

- コミュニケーションの円滑化: 複雑な現状分析の結果を、チームメンバーや関係者に対して、簡潔かつ明確に伝えるための共通言語として機能します。

ちなみに、SWOT分析で用いられるこの形式は、特にL字型に軸を持つことから「L型マトリックス」とも呼ばれ、ビジネスにおける問題解決や意思決定の場面で広く活用されています。

SWOT分析の目的と重要性

SWOT分析を実施する究極的な目的は、単に自社の現状を整理することではありません。その先にある、「現時点での自社のおかれた環境を客観的かつ構造的に分析し、それに基づいて将来の事業の方向性を定め、具体的な戦略を描く」ことにあります。言い換えれば、分析はあくまで手段であり、目的はより良い未来を創造するための意思決定を行うことです。

特に、現代のビジネス環境、とりわけソフトウェア業界やIT関連業界では、技術トレンドや顧客ニーズの変化が非常に激しく、昨日までの常識が今日には通用しなくなることも珍しくありません。このような予測困難な時代(VUCA時代)において、多くの企業が激しい競争の中で市場への参入と撤退を繰り返しています。

このような環境下でこそ、SWOT分析は真価を発揮します。定期的にSWOT分析を行うことで、「周囲の環境変化をいち早く察知し、ビジネスチャンスを逃さず、持続的に成長を続ける」ための舵取りが可能になります。また、自社の「内部環境」と市場という「外部環境」の違いを明確に理解することで、競合他社とは一線を画す「差別化戦略を構築する」ための重要なヒントを得ることができます。

さらに、SWOT分析の適用範囲は広く、既存事業のレビューから新規事業の企画立案まで、さまざまなフェーズで有用です。既存事業においては、業績の伸び悩みや市場シェアの低下といった問題に直面した際に、その根本原因を探り、具体的な改善策や将来起こりうるリスクを導き出す手助けとなります。一方で、全く新しい市場に参入する新規事業においては、競合との差別化ポイントを明確にし、将来的なリスクを早期に発見し、それに対する事前対策を講じることで、成功の確度を高めることが可能になるでしょう。

しかしながら、ここで強く認識しておくべき重要な注意点があります。それは、SWOT分析は決して万能の魔法の杖ではないということです。SWOT分析のみを行っただけで、「自社の課題や外部環境の影響のすべてを完全に理解できた」と考えるのは非常に危険です。SWOT分析は、あくまで複雑な現実を「強み・弱み・機会・脅威」という4つのレンズを通して切り取る、数ある分析手法の中の一つに過ぎません。この点を忘れ、分析結果を過信してしまうことは厳に慎まなければなりません。

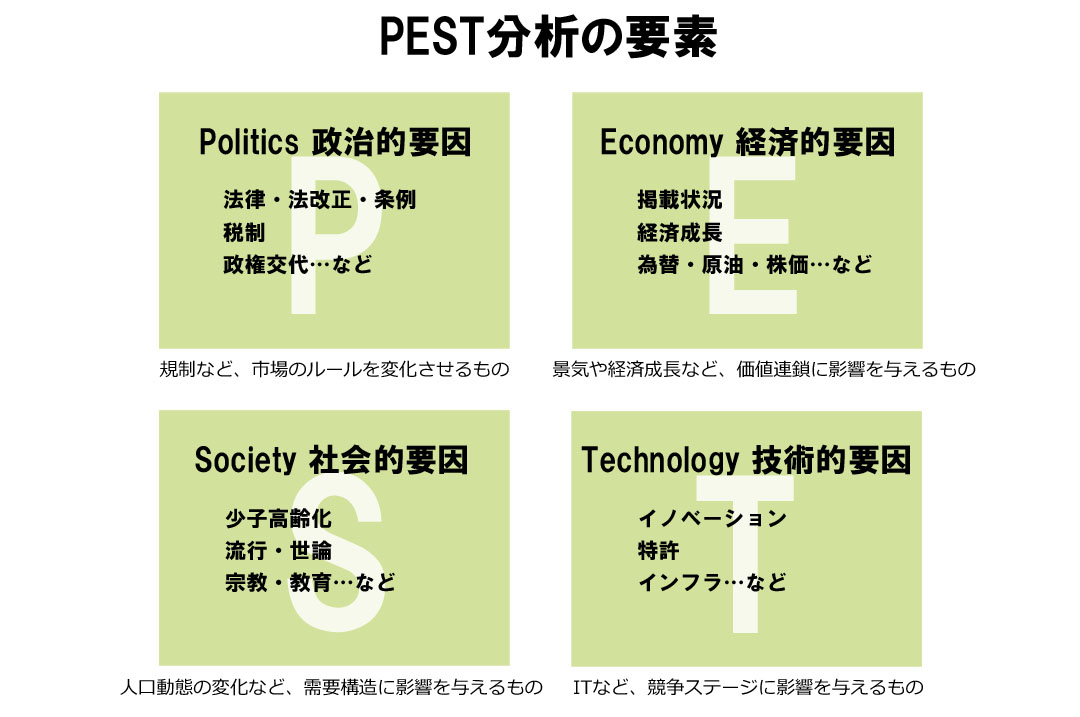

特に、外部環境(機会・脅威)の分析は、非常に複雑で抽象的になりがちです。そのため、自社にとって都合の良い情報だけを拾い上げたり、狭い視野でしか市場を捉えられなかったりする危険性があります。これを避けるためには、より広いマクロな視点で外部環境を分析できる「PEST分析」などの外部環境分析フレームワークを併用することが極めて効果的です。

もし、このマクロな外部環境分析が不十分なままSWOT分析を進めてしまうと、導き出される戦略は「市場のニーズから乖離した、単なる自己満足のプロダクト開発」や「思い込みに基づいた、方向性のずれたマーケティング戦略」といった、致命的な失敗に繋がりかねません。

したがって、最も重要な心構えは「分析しただけで満足しないこと」そして「SWOT分析だけで全てを網羅したと決して思い込まないこと」です。分析は、次なる思考と行動へのスタートラインに過ぎないのです。

既存事業の改善点を発見できる

長年続けてきた既存事業が、ある時点から成長が鈍化したり、収益性が悪化したりと、「行き詰まり」を感じることは少なくありません。こうした問題の根源は、単一の原因であることは稀で、外部環境の変化(市場の成熟化、競合の台頭など)と、内部環境の問題(製品の陳腐化、組織の硬直化など)といった、複数の要因が複雑に絡み合って発生している可能性が極めて高いのです。

そのため、問題解決に取り組もうとしても、どこから手をつければ良いのか分からず、結果として「的外れな対策」に終始してしまったり、あるいは目に見える一つの要因(例:営業力の低下)のみに対策を講じたために、根本的な問題が未解決のまま「解決したつもり」になっていたりするケースが後を絶ちません。

しかし、ここでSWOT分析というフレームワークを用いることで、事態は大きく変わります。外部環境(機会・脅威)と内部環境(強み・弱み)の各象限に、思いつく限りの要因を体系的に書き出していくプロセスを通じて、これまで意識されていなかった問題の真因や、見落としていた改善のヒントを発見することが容易になります。例えば、「脅威」として競合の新製品を分析することで、自社の製品の「弱み」が浮き彫りになったり、「機会」として新しい技術トレンドを捉えることで、既存の「強み」を活かした新サービスの可能性が見えてきたりするのです。このように、全体を俯瞰することで、個別の問題にとらわれない、本質的な改善策へと繋げることができます。

新規事業の将来的なリスクの早期発見が可能になる

現在は順調に事業が成長していても、その安定が未来永劫続く保証はどこにもありません。特に、競合がまだ少ない「ブルーオーシャン」と呼ばれる新しい市場で新規事業を立ち上げた場合は、細心の注意が必要です。

事業開始当初は、競合が存在しない、あるいは非常に少ないため、「自社が市場を独占する」という、いわゆる先行者利益を享受できるかもしれません。しかし、その市場に魅力があると認知されれば、より大規模で潤沢な資金力を持つ後発企業が必ず参入してきます。そうなれば、これまで持っていた優位性は瞬く間になくなり、熾烈な価格競争や消耗戦の末に、市場から撤退を余儀なくされる可能性は決して否定できません。

このような事態を避けるためにも、SWOT分析は極めて有効です。特に「脅威」の分析を通じて、「将来的に参入してくる可能性のある競合はどこか?」「その競合が参入してきた場合、どのような戦略をとってくるか?」「自社のビジネスモデルを陳腐化させるような新しい技術やサービスは登場しないか?」といった将来的なリスクを事前に予測することができます。そして、その「脅威」に対抗するために、自社の「強み」をどう活かすか、あるいは「弱み」をどう克服しておくべきかをあらかじめ検討することで、競合に引けを取らない「勝ち続けるためのポジションを維持する」ための戦略的な布石を打つことが可能になるのです。

SWOT分析のメリットとデメリット

前述の通り、SWOT分析は万能のフレームワークではありません。その特性を正しく理解し、効果的に活用するためには、メリットとデメリットの両面を正確に把握しておくことが不可欠です。

最大のメリットは、複雑な事業環境を「機会・脅威」という外部環境と、「強み・弱み」という内部環境の4象限に整理することで、現状を俯瞰的に、かつ客観的に分析できる点にあります。これにより、日々の業務に追われていると見失いがちな大局的な視点を取り戻すことができます。また、分析プロセスにおいて、異なる部門や役職の社員間で議論を交わすことで、対象となる事業への理解が深まり、組織全体のベクトルを合わせる、すなわち参加者間の意思統一が図れるという副次的な効果も期待できるでしょう。

その他の具体的なメリットを以下に整理します。

【SWOT分析の主なメリット】

-

【シンプルさと即効性】

専門的な知識がなくても、4つの要素を分析するというシンプルな手順で、ビジネスやプロジェクトの現状を簡潔かつ効果的に評価できます。比較的短時間で、現状の課題や可能性の全体像を掴むことが可能です。 -

【客観的な自己評価の促進】

分析を通じて4つの要素を言語化し、マトリックス上に明確に配置することで、希望的観測や主観を排した、より客観的な自己評価が可能になります。自社の「当たり前」を問い直すきっかけにもなります。 -

【戦略的課題の明確化】

4つの要素を洗い出すことで、どこに課題があり、どこにチャンスがあるのかが明確になります。「弱み」を克服するための改善策や、「強み」を活かして「機会」を掴むための成長戦略など、具体的な改善のヒントが生まれやすくなります。 -

【全体像の網羅的把握】

内部環境と外部環境、プラス要因とマイナス要因を同時に分析することで、ビジネスやプロジェクトを取り巻く環境の全体像を網羅的に把握することができます。木を見て森も見る視点が得られます。 -

【幅広い適用範囲】

SWOT分析は、大企業の経営戦略から、中小企業の事業計画、特定のプロジェクトの評価、さらには個人のキャリアプランニングに至るまで、極めて広い範囲に適用できます。特に就職活動における自己分析や自己PRの作成においても、自身の強みや市場での機会を整理する上で非常に有効です。

一方で、SWOT分析にはそのシンプルさゆえのデメリットも存在します。最も注意すべきは、分析が議論に参加する人々の主観や考え方に大きく依存してしまう点です。例えば、参加者の中に声の大きい人や、「何としてでも自分の意見を通したい」と考えている人がいると、その人の意見に議論が引きずられ、客観的で正確な分析ができなくなる恐れがあります。

また、ある事象が「強み」なのか「弱み」なのか、あるいは「機会」なのか「脅威」なのか、分類しづらい要素も少なくありません。例えば、「ニッチな市場に特化している」という事実は、競合が少ないという「強み」であると同時に、市場が小さいという「弱み」でもあります。これをどちらかに無理やり分類しなければならないため、参加者の思想や立場によって分類が異なってくるのもデメリットと言えるでしょう。

その他のデメリットについても、以下にまとめます。

【SWOT分析の主なデメリット】

-

【結果の主観性と偏向性】

分析に参加するメンバーの個人的な経験や偏見、価値観によって分析が行われるため、導き出される結果に偏りが生じる可能性があります。客観的なデータに基づかない意見が紛れ込むリスクがあります。 -

【分析の過度な単純化】

現実の複雑なビジネス課題を、わずか4つの要素だけで評価するのは、本質を見誤る危険性をはらんでいます。得られた結果が表層的で、単純すぎるものになることがあります。 -

【適用範囲の限定性】

SWOT分析は「特定の事業」や「特定のプロジェクト」といった、明確な対象範囲を設定した場合には有効ですが、企業全体の評価のような、より抽象的で広範な対象には不向きである可能性があります。 -

【結果の不確定性】

4つの要素に関する評価や判断は、未来予測を含むため本質的に「主観的」です。そのため、分析結果が必ずしも期待通りの戦略や成果に繋がるという保証はありません。 -

【具体的なアクションへの展開の難しさ】

SWOT分析は、あくまで「現状を評価するため」の手法であり、それ自体が具体的なアクションプランを直接的に提供してくれるわけではありません。分析結果から実行計画を立てるためには、後述する「クロスSWOT分析」などの追加的なステップが必要です。

SWOT分析を実施するタイミング

SWOT分析は、その汎用性の高さから、多様なビジネスシーンで活用できるフレームワークです。現状を再評価したい時や、事業の将来的なリスクを洗い出しておきたい時など、戦略的な意思決定が必要とされるあらゆる場面でその力を発揮します。企業や組織単位だけでなく、個人のキャリア形成における自己の客観的な分析など、さまざまな目的で利用することが可能です。

企業や組織において、特にSWOT分析の実施が推奨される代表的なタイミングとしては、以下のような状況が挙げられます。これらの変化の節目に分析を行うことで、常に現状に即した最適な戦略を維持することが可能になります。

- 自社の内部環境に大きな変化があった時

- 自社を取り巻く外部環境に大きな変化があった時

- 新たな事業戦略やマーケティング戦略を立案する前

- 競合他社の動向を調査し、対抗策を検討するタイミング

これらの各タイミングについて、以下でさらに詳しく解説していきます。

自社の内部環境に変化があった時

自社の内部環境、すなわちコントロール可能な要因が変化すれば、それに伴ってこれまで定義してきた「強み」や「弱み」も必然的に変わっていきます。例えば、キーパーソンとなる優秀な人材が退職すれば、それは新たな「弱み」となり、逆に革新的な技術開発に成功すれば、それは強力な「強み」となります。この内部環境の変化は、現状分析の結果を大きく左右し、ひいては事業戦略そのものの見直しを必要とします。したがって、内部環境に significant な変化が生じた際は、速やかにSWOT分析による再分析を行うことが不可欠です。

SWOT分析のトリガーとなるべき、具体的な内部環境の変化には以下のようなものがあります。

- 人材の変動:将来を担うエース級の人材が競合に転職した、あるいは逆に他社から優秀な人材を引き抜くことに成功した。経営層が刷新され、役員の入れ替えがあった。事業拡大や縮小に伴う従業員の増減。

- 技術・製品の変化:社内で競合を凌駕する革新的な技術の開発に成功した。市場のゲームチェンジャーとなりうる新しい商品やサービスを開発した。主力製品が特許切れを迎えた。

- 財務状況の変化:大規模な資金調達に成功した、あるいは投資額を大幅に削減せざるを得なくなった。収益構造が大きく変化した。

- 組織構造の変化:M&Aによる組織の統合や、大規模な組織改編が行われた。

このように、社内の「人・モノ・金・情報」といった経営資源に大きな変化があった時は、既存の戦略がもはや有効でない可能性があります。速やかにSWOT分析を実施し、事業戦略を最新の状態にアップデートしておくことが、変化への適応と持続的成長の鍵となります。

外部環境に変化があった時

自社を取り巻く外部環境に変化が生じると、これまで自社にとっての「機会」であったものが「脅威」に転じたり、その逆の事態が発生したりします。例えば、これまで安定していた市場に強力な海外企業が参入してくれば、それは新たな「脅威」となります。このような外部環境の変化は、自社の努力だけではコントロールできないため、現状の戦略のままでは立ち行かなくなり、戦略の全面的な立て直しを余儀なくされることも少なくありません。

そのため、外部環境が大きく変わったと認識したタイミングでSWOT分析を再度実施し、新たな環境下での最適な立ち位置を再定義しておくことが極めて重要です。

SWOT分析を検討すべき、具体的な外部環境の変化には以下のようなものが挙げられます。

- 経済環境の変化:インフレーションやデフレーションの進行。金利の変動。失業率の上昇や低下。為替レートの大きな変動(円高・円安)。

- 市場・業界の変化:業界全体のトレンドが大きく変わった。業界内での競合の勢力図が変化した(M&Aなどによる寡占化など)。

- 顧客・社会の変化:消費者や企業の消費行動・購買行動が変化した(例:サステナビリティへの関心の高まり)。ライフスタイルの変化。人口動態の変化(少子高齢化など)。

- 政治・法規制の変化:事業に直接影響する法律が改正された、あるいは新たな規制が導入された。

- 技術の変化:自社のビジネスを根底から覆す可能性のある破壊的技術が登場した。

外部環境の変化は自社でコントロールすることはできません。しかし、その変化の兆候をいち早く察知し、変化に対する感度を高めておくことで、他社に先駆けて臨機応変な対応をとることが可能になります。市場は常に変動する「生き物」です。現状の戦略では通用しないと判断したならば、時期を逸することなくSWOT分析をやり直し、戦略を再構築することが賢明な判断と言えるでしょう。

事業戦略を立案するタイミング

SWOT分析は、そもそもが経営戦略やマーケティング戦略といった、企業の進むべき道筋を定めるために考案された分析手法です。したがって、まさに新たな事業戦略を立案しようとする、その準備段階で実施することが最も正攻法なタイミングと言えます。本格的な戦略策定に入る前に、まずはSWOT分析を用いて自社の「内部要因(強み・弱み)」と「外部要因(機会・脅威)」を、客観的な第三者の視点で冷静に把握しておくことが、その後の戦略の質を大きく左右します。

思い込みや希望的観測に基づいて戦略を立ててしまうと、大きな失敗に繋がるリスクがあります。しかし、事前にSWOT分析を行うことで、自社の立ち位置を正確に把握し、より現実的で実効性の高い戦略を練ることが可能になります。このような慎重なプロセスを経て事業を進めることで、万が一事業が計画通りに進まなかった場合でも、その被害を最小限に食い止めることができます。逆に、分析がずさんなまま事業を開始してしまうと、多額の金銭的損失を被るだけでなく、投資家や株主からの信頼を失い、自社の他の部署や事業にも深刻な影響が及ぶ可能性があります。

ここで重要なのは、SWOT分析は「事業を開始するタイミング」で行うのではなく、「事業戦略を立案する、まさにそのタイミング」で実施するということです。綿密な分析と戦略に基づいて事業を開始しても、残念ながら失敗に終わってしまうことはビジネスの世界では日常茶飯事です。しかし、そのような結果に終わったとしても、その意思決定のプロセスにおいて「客観的なデータとSWOT分析を基に、論理的に導き出された結論であった」ことを、出資してくれた株主や投資家、あるいは経営陣に対して明確に説明することができれば、説明責任を果たし、次の挑戦への理解を得られる可能性が高まるでしょう。

競合他社を調査するタイミング

SWOT分析を実施するタイミングは、自社の内部環境やマクロな外部環境の変化だけに限られません。ミクロな外部環境、すなわち競合他社の動向もまた、SWOT分析を行うべき重要なトリガーとなります。

例えば、これまでベンチマークしていた競合他社が、画期的な新製品の投入によって急激にシェアを伸ばしてきた場合や、これまで全く意識していなかった異業種から新たな企業が市場に参入してきた場合など、競争環境に大きな変化が生じた際には、自社の戦略を早急に見直す必要があるでしょう。このような状況下では、自社だけでなく、その「競合他社」を対象としてSWOT分析を行うことが非常に有効な手段となります。

競合にとっての内部環境(強み・弱み)と外部環境(機会・脅威)を客観的に分析することで、「なぜ競合は成功しているのか」「競合のアキレス腱はどこか」といった点を深く理解することができます。この分析結果は、自社の進むべき方向性を変えるべきか否かを判断するための、極めて重要な材料となるでしょう。

さらに、そもそも「どの企業やどの商品を競合と定義するか」によって、自社の事業戦略やマーケティング戦略は大きく変わってきます。例えば、カフェ事業において、競合を他のカフェチェーンと見るか、コンビニのカウンターコーヒーと見るかでは、打つべき手は全く異なります。そのため、比較を容易にするための「競合分析用のテンプレート」を事前に作成し、競合となりうる複数の企業や商品をそれぞれ個別にSWOT分析し、比較検討する方法も効果的です。これにより、自社の独自の立ち位置をより明確にすることができます。

SWOT分析を有効活用するためにおさえておきたいポイント

SWOT分析を、単なる時間の浪費で終わらせず、真に価値のある戦略的洞察を得るための活動にするためには、いくつかの重要なポイントをおさえておく必要があります。闇雲に分析に関わる人員を増やしても、多様な意見が出る一方で議論が収束せず、結局何も決まらないという事態に陥りがちです。質の高い分析を実現するためには、事前の準備と適切なファシリテーションが鍵となります。

主なポイントは、以下の3つです。

- 目的や目標を明確にしておく

- 事前に分析する対象(スコープ)を整理しておく

- 分析に適した多様な人材を選定する

これらの3つのポイントについて、以下でその重要性と具体的な実践方法を詳しく解説していきます。

目的や目標を明確にしておく

SWOT分析に着手する前に、まず最初に行うべき最も重要なことは、「何のためにこの分析を行うのか」という目的、そして「分析を通じて何を達成したいのか」という目標を、具体的かつ明確に設定しておくことです。この初期設定が、その後の分析全体の質と有効性を決定づけると言っても過言ではありません。

SWOT分析でよくある失敗として、「SWOT分析を行うこと自体が目的になってしまう」という本末転倒な状況が挙げられます。目的があやふやな状態で分析を始めてしまうと、参加者はただ4つの象限を埋める作業に終始し、議論は発散するばかりで、最終的に得られた分析結果も具体的なアクションに結びつかない、ただの「お勉強会」で終わってしまいます。これでは、費やした時間と手間が全て無駄になってしまいます。

目的を明確にするためには、「なぜ今、我々はSWOT分析を行う必要があるのか?」という問いを立てることが有効です。例えば、「来期の事業計画を策定するため」「新製品のマーケティング戦略を立案するため」「低下している顧客満足度の原因を特定し、改善策を見つけるため」といった具体的な目的を設定します。

さらに、目的と合わせて、「SWOT分析の後に実現したいことは何か?」という具体的な目標(ゴール)も明確にしておくことが重要です。この目標は、可能な限り定量的で測定可能なものが望ましいでしょう。例えば、「営業第2課の現状の課題を洗い出す」という目的に対して、「来四半期の課の契約件数を15%アップさせる」という具体的な数値を伴った目標を設定します。このように、具体的で達成すべきゴールが明確であれば、そこから逆算して分析を進めることができ、参加者の議論も自然と目標達成に向けたものに集約され、結果として精度の高い分析が可能になるのです。

事前に分析する対象を整理しておく

SWOT分析を行う際には、その分析対象、すなわち「何について」のSWOT分析なのかというスコープ(範囲)を事前に明確に定義し、整理しておくことが重要です。分析の目的を達成するために、分析対象が「会社全体」なのか、「特定の事業部」なのか、「ある一つの製品」なのか、あるいは「特定の市場における競合」なのかを、あらかじめ関係者全員ですり合わせておく必要があります。

例えば、「売上向上」という漠然とした目的で分析を始めると、ある人は会社全体の組織的な問題を「弱み」として挙げ、別の人は特定製品の機能不足を「弱み」として挙げるなど、議論のレイヤーがバラバラになり、収集がつかなくなります。分析の対象が複数にわたる場合や、複数の製品・サービスを横断的に分析する必要がある場合でも、「強み」「弱み」「機会」「脅威」の4つの要素を、それぞれの対象ごとに明確に分けて分析することが、精度の高い分析を行う上で不可欠です。分析対象が曖昧なままでは、有効な戦略は生まれません。

分析対象が増えれば、当然ながら検討すべき要素も増え、分析が煩雑になりがちです。その結果、分析が雑になってしまい、「強み」「弱み」「機会」「脅威」のいずれかの視点が抜け落ちてしまう、というのはSWOT分析でよく見られる失敗です。そうなると、結局は一部の参加者の主観的な意見や思い込みだけで分析結果が構成されてしまい、客観性を欠いた、質の低いアウトプットしか得られません。

分析対象が増えれば、検討する要素の洗い出しや情報収集に多くの手間と時間が必要となりますが、そのプロセスを惜しまず、一つ一つの対象に対して丁寧かつ客観的なSWOT分析を行うことが、最終的な成果に繋がるのです。必要であれば、製品ごと、事業ごとに個別のSWOT分析を実施し、後でそれらを統合して全体像を見る、といったアプローチも有効です。

分析に適した人材を選定する

SWOT分析の質は、誰がその分析に参加するのかに大きく左右されます。そのため、分析に適した人材を慎重に選定することが極めて重要です。

例えば、経営層や特定の部署のメンバーだけで分析を行うと、どうしてもその立場からの偏った視点や固定観念が分析結果に色濃く反映されてしまう可能性があります。経営層は現場の細かな課題を把握できていないかもしれませんし、開発部門は顧客の真のニーズを見誤っているかもしれません。このような偏りをなくし、多角的で客観的な分析を行うためには、自社のさまざまな部署や役職から、多様な視点を持つ人材を選定し、参加を促すことが大切です。営業、マーケティング、開発、カスタマーサポート、管理部門など、異なる役割を担う人々が集まることで、それぞれの視点から多様な「強み」「弱み」「機会」「脅威」が挙げられ、より網羅的で深みのある分析が可能になります。

また、人材選びの際には、単に多様な部署から集めるだけでなく、前述した「分析する目的」に沿った人材を選ぶようにしましょう。例えば、機械加工を主とする製造業で、目的が「次の決算までに生産量を10%増やす」なのであれば、実際にモノを作る製造部門のメンバーだけでなく、材料を調達する購買部門、生産設備を管理する部門、さらには顧客からの納期要求を直接受けている営業部門など、「増産」という目的に直接的・間接的に関わるあらゆる立場からの意見が、分析の精度を高める上で非常に参考になるはずです。彼らこそが、その目的に対する分析に適した人材と言えるのです。このように戦略的に参加者を選定することで、分析結果が組織全体で共有され、その後の戦略実行においてもスムーズな協力体制を築くことができるようになります。

SWOT分析のやり方を5つのステップで解説

ここからは、実際にSWOT分析を効果的に進めるための具体的なやり方を、5つのステップに分けて解説していきます。自社の業種や組織文化、分析の目的によって細部は調整が必要ですが、ここで紹介する基本的なステップを踏むことで、誰でも論理的で質の高いSWOT分析を実施することが可能になります。重要なのは、各ステップを丁寧に行い、分析が単なる作業で終わらないように意識することです。

- SWOT分析の目的や目標を明確にする

- 客観的な情報を収集する(PEST分析・3C分析などの活用)

- 外部環境を分析する:Opportunity(機会)とThreat(脅威)の洗い出し

- 内部環境を分析する:Strength(強み)とWeakness(弱み)の洗い出し

- 分析結果を整理し、戦略立案へ繋げる(クロスSWOT分析)

以下で、これらの各ステップについて、具体的なアクションと共に詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

ステップ1:SWOT分析の目的や目標を明確にする

SWOT分析を成功させるための最初の、そして最も重要なステップは、分析の「目的」と「目標」を明確に定義することです。これは、航海に出る前に目的地と航路を定めることに他なりません。このステップを疎かにしてしまうと、その後の全てのプロセスが方向性を見失い、無駄な努力に終わってしまいます。

前述の通り、SWOT分析はあくまで戦略立案という「目的」を達成するための「手段」です。決して分析自体が目的ではありません。まず、「なぜ我々はSWOT分析を行うのか?」という問いに対して、参加者全員が共有できる、明確な答えを用意しましょう。

目的や目標は、抽象的な表現ではなく、簡潔かつ具体的な言葉で設定することが望まれます。特に「目標」については、「いつまでに」「何を」「どれくらい」達成するのか、具体的な数字を盛り込むことで、その後の戦略立案やアクションプランがより具体的になり、関わる人員も目標達成に向けて動きやすくなります。

例えば、「売上を上げる」や「顧客満足度を高める」といった曖昧な目標設定では、「具体的にどのくらい売上を上げれば良いのか?」「どの指標で満足度を測るのか?」といった点が不明確で、現場は困惑してしまいます。これでは、分析から有効な戦略は生まれません。

より具体的で優れた目的・目標の例は、以下のようになります。

-

目的:来期のマーケティング戦略を策定するため

目標:次回の決算までに、主力製品Aの市場シェアを現在の10%から15%に引き上げる。 -

目的:営業部門の生産性を向上させるため

目標:今後6ヶ月以内に、営業担当者一人当たりの月間新規契約獲得数を平均3件から5件に増やす。 -

目的:オンラインでのブランド認知度を強化するため

目標:事業年度末までに、公式SNSアカウント(X, Instagram)の総フォロワー数を現在の5万人から8万人に30%増やす。

ステップ2:「PEST分析」「3C分析」などで客観的な情報収集をおこなう

目的と目標が明確になったら、次にSWOTの各要素を洗い出すための情報収集に移ります。この時、いきなり「強みは何だろう?」と考え始めるのではなく、まずは客観的な事実やデータを集めることが極めて重要です。なぜなら、思い込みや主観に基づいた分析は、誤った戦略判断につながる危険性が高いからです。客観的な情報を集めるために有効なフレームワークとして、ここでは代表的な「PEST分析」と「3C分析」を紹介します。

【PEST分析:マクロな外部環境を把握する】

PEST分析とは、自社を取り巻くマクロな外部環境が、現在または将来のビジネスにどのような影響を与えるのかを把握・予測するために使用するフレームワークです。これは、SWOT分析における「機会」と「脅威」を洗い出すための強力なインプットとなります。

分析は、「Politics(政治)」「Economy(経済)」「Society(社会)」「Technology(技術)」という4つの視点から、自社に影響を与えうる外部環境の変化をリストアップしていきます。例えば、「政治」では法改正や税制の変更、「経済」では景気動向や金利、「社会」では人口動態やライフスタイルの変化、「技術」では新技術の登場やITの進展などが該当します。PEST分析を行うことで、世の中の大きな流れを捉え、自社がその変化にどう適応していくべきかを考えるための土台を築くことができます。

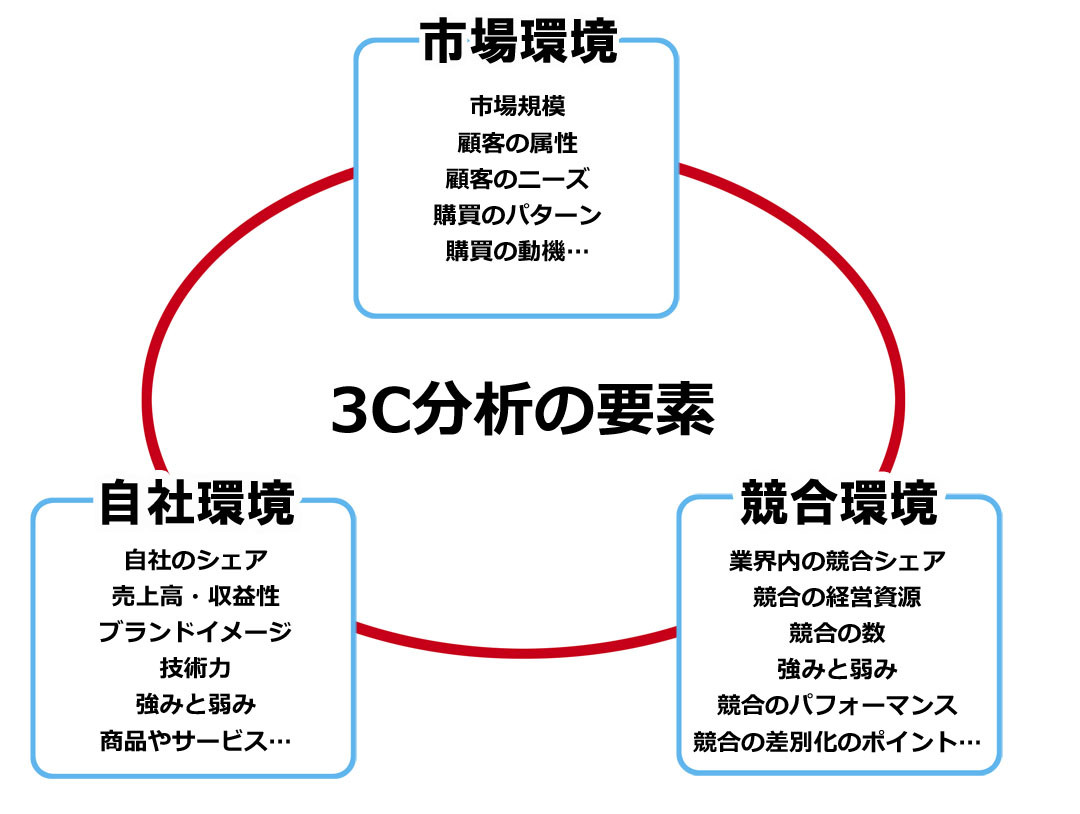

【3C分析:ミクロな外部環境(市場・競合)を把握する】

3C分析とは、「Customer(顧客・市場)」「Company(自社)」「Competitor(競合他社)」という3つの「C」を軸に、事業が成功するための要因(KSF: Key Success Factor)を見つけ出すためのフレームワークです。これは、PEST分析よりも具体的な、ミクロな事業環境を分析する手法です。

「顧客・市場」分析では、市場規模や成長性、顧客のニーズや購買行動を深く理解します。「競合他社」分析では、競合の強み・弱み、戦略、業績などを調査します。そして、これらの外部環境分析を踏まえた上で、「自社」の強み・弱みを評価し、市場で勝ち抜くための戦略を導き出します。3C分析の結果は、SWOT分析の4象限すべてに対する質の高い情報を提供してくれます。

これらのフレームワークを活用して、新聞、業界レポート、政府の統計データ、調査会社のレポート、顧客アンケート、競合のウェブサイトなどから、客観的で信頼性の高い情報を収集することが、その後のSWOT分析の精度を決定づけるのです。

「3C分析」について、さらに深く理解を深めたい方は、こちらの関連記事もぜひご一読ください。

ステップ3:Opportunity(機会)とThreat(脅威)を分析する

ステップ1で「目的と目標」を明確にし、ステップ2で「PEST分析」や「3C分析」を通じて客観的な情報を収集したら、いよいよSWOTのマトリックスを埋めていきます。この時、内部環境(強み・弱み)からではなく、まず外部環境である「Opportunity(機会)とThreat(脅威)」から分析を始めることを強く推奨します。なぜなら、ビジネスの世界では、外部環境の変化が内部環境に影響を与え、自社の強みや弱みの価値を左右することが多いからです。市場という舞台の状況を先に把握することで、自社の立ち位置をより正確に評価できます。

ステップ2で収集した情報(市場規模、成長性、競合の状況、景気、政治、法律など)を基に、自社の事業や商品・サービスにとってプラスに働く要因を「機会」の欄に、そしてマイナスに働く要因を「脅威」の欄に、具体的に書き出していきます。

【Opportunity(機会)の洗い出し】

自社にとって「追い風」となる外部環境の変化をリストアップします。以下のような視点で考えてみましょう。

- 市場・顧客の変化:自社が属する業界の市場規模が拡大しているか? 顧客の新たなニーズや未開拓のセグメントは存在しないか?(例:高齢者向け市場の拡大)

- 競合の変化:主要な競合他社が事業から撤退した、あるいは評判を落としているか?

- 経済・社会の変化:好景気や賃金アップにより、消費者の購買意欲が高まっているか? 特定のライフスタイルの流行(例:アウトドアブーム)は自社に有利か?

- 政治・法規制の変化:自社に有利な法改正や規制緩和が行われたか?(例:補助金の導入)

- 技術の変化:新技術の登場により、コスト削減や新製品開発が可能になったか?

重要なのは、これらの要素が自社の設定した「目的」の達成にどう貢献するかという視点で評価することです。

【Threat(脅威)の洗い出し】

自社にとって「向かい風」となる外部環境の変化をリストアップします。以下のような視点が考えられます。

- 市場・顧客の変化:自社が属する業界の市場が縮小しているか? 顧客のニーズが自社の商品から離れていっているか?

- 競合の変化:強力な新規競合が参入してきたか? 競合が画期的な新製品を発売したか?

- 経済・社会の変化:不景気やインフレにより消費が冷え込んでいるか? 原材料価格が高騰していないか?

- 政治・法規制の変化:自社に不利な法改正や規制強化が行われたか?(例:環境規制の強化)

- 技術の変化:自社の既存技術を陳腐化させるような代替技術が登場していないか?

「脅威」の分析は、事業のリスク管理に直結する重要なプロセスです。考えられる限りのネガティブな要因を、多角的な視点から漏れなく、かつ具体的に洗い出すことが求められます。

ステップ4:Strength(強み)とWeakness(弱み)を分析する

外部環境の「機会」と「脅威」を分析し終えたら、次にその外部環境を踏まえた上で、自社の内部環境にあたる「Strength(強み)」と「Weakness(弱み)」を分析します。ここでの最大の注意点は、「決して主観的にならない」ことです。自社内の思い込みや希望的観測で「これは我々の強みだ」と判断するのではなく、ステップ3で分析した外部環境(市場や競合)の状況を常に念頭に置き、「競合他社と比較してどうか?」「顧客から見てどうか?」という客観的な視点で判断することが不可欠です。

内部環境を分析する際には、以下のような自社の経営資源(リソース)を多角的に評価します。

- マーケティング・ブランド:ブランドの認知度、評判、顧客ロイヤルティ

- 製品・サービス:品質、価格、機能、デザイン、品揃え

- 販売・チャネル:販売網の広さ、営業力、立地

- 技術・開発:独自技術、特許、研究開発能力

- 人材・組織:従業員のスキル、士気、組織文化、リーダーシップ

- 財務:資金力、収益性、コスト構造

【Strength(強み)の洗い出し】

上記の経営資源の中から、競合と比較して優れており、顧客に価値を提供できている要素をリストアップします。ここでも重要なのは「顧客視点」です。自社が強みだと思っていても、それが顧客にとって何の価値もなければ、真の強みとは言えません。

- ブランド力:自社の社名や商品名を指名して購入してくれる顧客が多いか?

- 製品・サービス:競合製品と比較して「高品質」「低価格」「高機能」など明確な優位性があるか?

- 顧客関係:リピート率が高いか? 充実したアフターサービスが評価されているか?

- 技術力:他社には真似できない独自の製造技術やノウハウを持っているか?

【Weakness(弱み)の洗い出し】

「強み」と同様に、「顧客視点」と「競合比較」の観点から、自社の劣っている点や課題となっている点を正直にリストアップします。弱みを直視することは辛い作業ですが、ここから目を逸らしていては改善は始まりません。

- ブランド力:業界内での認知度が低く、新規顧客の獲得に苦労しているか?

- 製品・サービス:競合と比較して価格が高い、あるいは品質が低いと評価されていないか?

- リソース不足:慢性的な人手不足で、顧客サポートが十分にできていないか? 開発資金が不足していないか?

- 組織課題:部門間の連携が悪く、意思決定に時間がかかっていないか?

また、現時点では問題となっていなくても、将来の市場環境の変化によって「弱み」に転化する可能性のある要素(例えば、特定の技術への過度な依存など)も、リスクとしてリストアップしておくことが賢明です。

ステップ5:分析結果の整理(コピペで使えるテンプレート)

ここまでのステップで洗い出した「強み」「弱み」「機会」「脅威」の各要素を、マトリックス表に整理していきます。この作業を通じて、自社が置かれている状況を一覧化し、俯瞰的に把握することが可能になります。情報を整理するだけでも、これまで気づかなかった課題や新たな戦略のヒントが見えてくることがあります。

以下に、すぐにコピー&ペーストして使えるSWOT分析の基本的なテンプレートと、より実践的な思考を促すための質問リスト付きのテンプレートを用意しました。ぜひご活用ください。

【基本的なSWOT分析テンプレート】

【事業名/製品名:〇〇〇〇】

【分析日:2025年〇月〇日】

【目的:〇〇〇〇】

--------------------------------------------------

| | プラス要因 (+) | マイナス要因 (-) |

--------------------------------------------------

| 内部環境 (自社) | ■ 強み (Strengths) | ■ 弱み (Weaknesses) |

| | ・ | ・ |

| | ・ | ・ |

| | ・ | ・ |

--------------------------------------------------

| 外部環境 (市場) | ■ 機会 (Opportunities)| ■ 脅威 (Threats) |

| | ・ | ・ |

| | ・ | ・ |

| | ・ | ・ |

--------------------------------------------------

【思考を深める質問リスト付きテンプレート】

【事業名/製品名:〇〇〇〇】

【分析日:2025年〇月〇日】

【目的:〇〇〇〇】

--- 内部環境 (Internal Factors) ---

■ 強み (Strengths) - 自社の目標達成に貢献する内部のプラス要因

(以下の質問に答える形で洗い出してください)

・競合他社ではなく、顧客が自社を選んでくれる理由は何か?

・自社の製品やサービスの最も優れた点は何か? (品質、価格、機能など)

・他社が真似できない、独自の技術、ノウハウ、特許はあるか?

・強力なブランドイメージや高い顧客ロイヤルティはあるか?

・優秀な人材や独自の組織文化は存在するか?

・効率的な業務プロセスやコスト構造を持っているか?

■ 弱み (Weaknesses) - 自社の目標達成の障害となる内部のマイナス要因

(以下の質問に答える形で洗い出してください)

・競合他社と比較して、明らかに劣っている点は何か?

・顧客から最も多く寄せられる不満やクレームは何か?

・自社のビジネスプロセスの中で、非効率な部分やボトルネックはどこか?

・人材、資金、設備などのリソースで不足しているものは何か?

・ブランドイメージが低い、あるいはネガティブな評判はないか?

・技術や製品が時代遅れになっていないか?

--- 外部環境 (External Factors) ---

■ 機会 (Opportunities) - 自社の目標達成に貢献する外部のプラス要因

(以下の質問に答える形で洗い出してください)

・市場は成長しているか? 新たな顧客セグメントは存在するか?

・顧客のライフスタイルや価値観の変化で、追い風となるものはないか?

・自社に有利な法改正、規制緩和、技術革新はないか?

・競合が撤退・縮小している分野はないか?

・新たな販売チャネルや提携の可能性はないか?

・メディアで注目されているトレンドで、自社が活用できるものはないか?

■ 脅威 (Threats) - 自社の目標達成の障害となる外部のマイナス要因

(以下の質問に答える形で洗い出してください)

・市場は縮小していないか?

・強力な新規参入者や代替品の登場はないか?

・競合他社が、自社の優位性を脅かすような動きをしていないか?

・顧客のニーズが、自社の提供価値から離れていっていないか?

・自社に不利な法改正や規制強化の動きはないか?

・原材料の高騰や景気の後退など、コストや需要に悪影響を与える要因はないか?

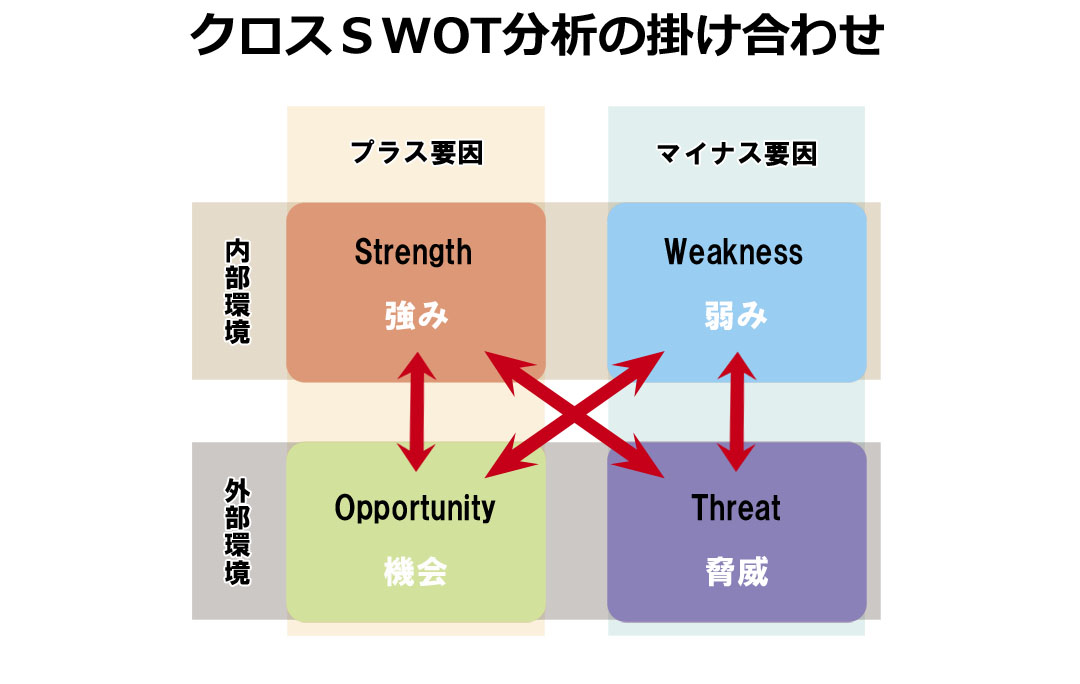

具体的な戦略を立てるための「クロスSWOT分析」を続けておこなう

SWOT分析によって、「強み」「弱み」「機会」「脅威」という4つの要素を洗い出し、マトリックス表に整理することで、「自社の現状を客観的に把握する」という第一段階は完了します。しかし、これだけでは単なる現状認識に過ぎず、具体的な次の一手、すなわち実効性のある戦略を立案するには不十分です。

そこで不可欠となるのが、次のステップである「クロスSWOT分析」です。クロスSWOT分析とは、SWOT分析で洗い出した4つの要素をそれぞれ掛け合わせることで、具体的な戦略の方向性を導き出すための思考フレームワークです。このプロセスを経ることで、分析結果が具体的なアクションプランへと昇華されます。

クロスSWOT分析の活用方法と、その具体例

クロスSWOT分析では、その名の通り、内部環境の要素(強み・弱み)と外部環境の要素(機会・脅威)をクロスさせ、以下の4つの組み合わせで戦略的な選択肢を検討していきます。

クロスSWOT分析の4つの戦略パターンは以下になります。

- 【積極化戦略】 強み × 機会 (SO戦略):自社の「強み」を活かして、外部の「機会」を最大限に活用するための戦略。

- 【差別化戦略】 強み × 脅威 (ST戦略):自社の「強み」を活かして、外部の「脅威」の影響を回避または最小化するための戦略。

- 【改善・克服戦略】 弱み × 機会 (WO戦略):外部の「機会」を活かすために、自社の「弱み」を克服または改善するための戦略。

- 【防衛・撤退戦略】 弱み × 脅威 (WT戦略):外部の「脅威」と自社の「弱み」による最悪の事態を避けるための、防衛的な戦略。

以下で、地域密着型の「カフェ事業」を具体例として挙げながら、それぞれの戦略について詳しく解説していきます。

【積極化戦略】強み(S) × 機会(O)

「強み」と「機会」の組み合わせは、最も理想的な状況であり、事業を大きく成長させるための攻めの戦略を検討します。自社が持つ独自の「強み」を、市場の追い風である「機会」にぶつけることで、いかにして事業を飛躍させられるか、そのための具体的な打ち手を考えます。

<カフェ事業の例>

- 強み(S):自家焙煎の高品質なコーヒー豆と、バリスタの専門知識。

- 機会(O):近隣にオフィスビルが新設され、ビジネスパーソンの流入が増加。健康志向の高まり。

<導き出される戦略(SO戦略)>

- 「高品質なスペシャルティコーヒーのサブスクリプションサービス」を開始する:新設オフィスの企業向けに、法人契約で毎日こだわりのコーヒーをデリバリーする。強みである「品質」を、オフィスワーカーという新たな「機会」に直接届ける。

- 「ビジネスパーソン向けコーヒーセミナー」を開催する:バリスタの専門知識という「強み」を活かし、ランチタイムや就業後にコーヒーの知識や淹れ方を学べるセミナーを開催し、新たなファンを獲得する。

- 「健康志向に対応した新メニュー開発」:オーツミルクやアーモンドミルクを使ったラテなど、健康志向という「機会」に応える商品を、高品質なコーヒーという「強み」と掛け合わせて提供する。

【差別化戦略】強み(S) × 脅威(T)

「強み」と「脅威」の組み合わせでは、外部からの逆風に対して、自社の武器である「強み」を使ってどのように立ち向かうかを考えます。脅威をただ恐れるのではなく、自社の強みを活かすことで、その影響を回避したり、あるいは脅威そのものをチャンスに変えたりするような、差別化された戦略を検討します。

<カフェ事業の例>

- 強み(S):常連客との親密なコミュニケーションと、居心地の良い空間。

- 脅威(T):駅前に大手コーヒーチェーンが進出してきた。

<導き出される戦略(ST戦略)>

- 「顧客ロイヤルティプログラムの強化」:大手チェーンにはない、きめ細やかな接客という「強み」を活かし、常連客の顔と名前、好みを覚えることはもちろん、来店回数に応じた特別なサービス(例:新豆の先行試飲会への招待)を提供し、顧客をがっちり掴む。

- 「コミュニティ化の推進」:居心地の良い空間という「強み」を活かし、読書会や地域のアーティストの作品展などを開催する。単にコーヒーを飲む場所ではなく、地域のコミュニティハブとしての価値を高め、価格競争に巻き込まれない独自のポジションを築く。

【改善・克服戦略】弱み(W) × 機会(O)

「弱み」と「機会」の組み合わせでは、目の前にある絶好のビジネスチャンスを、自社の「弱み」が原因で逃してしまうことがないように、弱みを克服または改善するための戦略を考えます。機会を活用するために、どのような投資や改善が必要かを具体的に検討する、自己変革の戦略です。

<カフェ事業の例>

- 弱み(W):座席数が少なく、ランチタイムは満席で顧客を逃している。フードメニューが貧弱。

- 機会(O):周辺でリモートワーカーが増加し、日中のワークスペース需要が高まっている。

<導き出される戦略(WO戦略)>

- 「ワークスペース特化型への店舗改装」:リモートワーカーの需要という「機会」を捉えるため、座席数が少ないという「弱み」を克服すべく、カウンター席や電源付きの席を増設する。内装を一部改装し、集中して作業できる環境を整備する。

- 「フードメニューの強化と外部委託」:フードが貧弱という「弱み」を改善するため、地元のベーカリーと提携し、高品質なサンドイッチや焼き菓子を仕入れて提供する。自社で調理するリソースがなくても、外部との連携で機会を活かす。

【防衛・撤退戦略】弱み(W) × 脅威(T)

「弱み」と「脅威」の組み合わせは、SWOT分析の中で最も厳しい状況を示しており、事業へのダメージを最小限に抑えるための防衛的な戦略、あるいは最悪の場合、事業の縮小や撤退も視野に入れた検討が必要になります。自社のウィークポイントと外部からの逆風が重なった時、いかにして生き残るかを考える、リスク管理の戦略です。

<カフェ事業の例>

- 弱み(W):オーナーが高齢で、後継者がいない。

- 脅威(T):最低賃金の大幅な引き上げにより、人件費が急騰。

<導き出される戦略(WT戦略)>

- 「事業規模の縮小と営業時間の短縮」:人件費の高騰という「脅威」に対し、後継者不在で新たな投資が難しいという「弱み」を考慮し、無理に事業を拡大せず、利益の出る時間帯に絞って営業する。

- 「事業譲渡(M&A)の検討」:最悪のシナリオとして、廃業する前に、店のブランドや常連客を評価してくれる第三者への事業譲渡を検討する。自社の「弱み」と外部の「脅威」が深刻化する前に、ソフトランディングを目指す。

SWOT分析がうまくいかなかった具体例

SWOT分析を行えば、必ずしも事業が良い方向に進むとは限りません。実際、多くの企業でSWOT分析が形骸化し、貴重な時間が無駄に終わるケースが後を絶ちません。SWOT分析そのものは、自社の現状を内外の要因から分析できる極めて有効なツールですが、そのやり方や運用を間違えているパターンが非常に多いのです。

ここでは、SWOT分析における代表的な失敗例を6つ挙げ、その原因と対策について深く掘り下げていきます。これらの失敗例は、公に語られることが少ないですが、他者の失敗から学ぶことは非常に多いはずです。以下の具体例を参考に、「同じ轍を踏まない」ようにしてください。

情報収集しかできていない

SWOT分析における最も古典的で、かつ最も多い失敗が、この「情報収集だけで終わってしまう」というパターンです。PEST分析や3C分析などを駆使して多くの情報を集め、マトリックスの4つの象限をびっしりと埋めたことで、参加者が「何かを成し遂げた」という達成感に浸り、「わかったつもり」になってしまうのです。

しかし、SWOT分析は名前に「分析」とついている通り、集めた情報を基に分析を行い、そこから現状の課題や戦略的な方向性を見出すために行うものです。情報を集めて整理することは、あくまでスタートラインに過ぎず、それ自体は目的ではありません。情報の羅列で終わってしまっては、何の価値も生まないのです。

対策:この問題を根本的に防ぐための最も効果的な対策は、分析のキックオフミーティングの段階で、「SWOT分析の後には、必ずクロスSWOT分析を行い、具体的な戦略オプションを3つ以上立案する」というゴールを参加者全員で共有しておくことです。次のステップで何をするかが明確になっていれば、少なくとも「情報を集めて終わり」という問題は防げます。クロスSWOT分析を併せて行うことで、個々の情報が繋がり、新たなアイデアや戦略的な洞察が生まれる可能性も高まります。

「何を議論していたのかわからない」まま議論が終わる

これもまた、多くの組織で見られる失敗パターンです。参加者が貴重な時間を費やして情報を持ち寄り、数時間にわたって議論を行ったにもかかわらず、会議が終わった後に「で、結局、我々は何をすればいいんだっけ?」という状態に陥ってしまうのです。議論の結論が曖昧なままでは、当然ながら具体的な戦略立案に進むことはできず、費やした時間は完全に無駄になります。

この問題の根本原因は、ほぼ間違いなく「SWOT分析を行う目的や目標が、事前に明確に定義・共有されていない」ことにあります。ゴールのないマラソンを走っているようなもので、議論が発散し、まとまらないのは当然の結果です。

対策:解決策は非常にシンプルです。SWOT分析に着手する最初の段階で、「SMART(具体的、測定可能、達成可能、関連性、期限)」な目的と目標を明確に設定し、それを会議のアジェンダの冒頭に明記し、参加者全員で声に出して確認する、というプロセスを徹底することです。例えば、「来期の新製品Xの売上を20%向上させるためのマーケティング戦略の方向性を決める」といった具体的なゴールが共有されていれば、議論は自然とそのゴール達成に向けたものに収束していきます。特に、自社の現状があまり良くない危機的な状況下では、焦りから議論が発散しがちなので、一度冷静になって目的と目標を明確にし、参加メンバー全員で方向性を統一しておくことが極めて重要です。

社員同士で強みや弱みの議論がずれている

SWOT分析を行うメンバーが、それぞれ異なる「前提条件」で物事を考えていると、議論で各要素を出し合っても全く話が噛み合わず、時間だけが過ぎていくという問題が発生します。同じ会社にいても、部署や役職が違えば、見えている景色は全く異なるからです。

例えば、以下のような前提条件が、議論の中でズレていることが非常に多くあります。

- 競合の定義:Aさんは業界最大手のB社を競合と意識しているが、Cさんは新興のスタートアップD社こそが真の脅威だと考えている。

- ターゲット顧客の定義:マーケティング部門は20代の若者層をターゲットと考えているが、営業部門は実際には40代の法人顧客が中心だと感じている。

これらの前提条件が異なると、何が自社の「強み」で何が「弱み」なのか、その評価軸自体が大きく変わってしまいます。これでは、建設的な議論は望めません。

対策:この問題を解決するには、SWOTの各要素を洗い出す前に、まず「前提条件を定義する」というステップを設けることです。「今回の分析におけるメインターゲット顧客は誰か?」「主要な競合他社はどこか?」「分析対象の製品ライフサイクルはどの段階にあるか?」といった基本的な前提を、議論の冒頭で参加者全員ですり合わせ、合意を形成します。このひと手間をかけることで、その後の分析の精度が格段に高まり、議論のズレを防ぐことができます。

アイデアに偏りが出る

クロスSWOT分析まで進み、いざ分析結果を基に具体的な戦略を立案しようという段階で、出てくるアイデアが特定の方向に偏ってしまい、「戦略立案のための材料が不足している」という問題に直面することも少なくありません。例えば、「強み×機会」の積極化戦略ばかりに目が行き、リスク管理である「弱み×脅威」の視点が完全に抜け落ちてしまう、といったケースです。

この問題は、その前段階であるSWOTの各要素の洗い出しの時点で、特定の象限の項目が不足していることに起因します。例えば、普段からポジティブな議論を好む組織では、「弱み」や「脅威」といったネガティブな要素を直視することを避ける傾向があり、結果としてそれらの項目が十分に洗い出されないのです。

対策:解決策は、各象限の項目を漏れなく、バランス良く洗い出すための仕組みを導入することです。限られたメンバーだけで項目を出し合うのではなく、意図的に異なる視点を持つメンバー(例:リスク管理部門、カスタマーサポート部門など)を分析チームに加えることが有効です。また、分析や議論を行う際に、各象限に均等な時間を割り振り、「まずは脅威について10個以上出すまで次に進みません」といったルールを設けることも、視野を広げ、アイデアの偏りを防ぐ上で効果的です。多角的な視点から議論できる環境を意図的に作ることが重要です。

戦略立案したい人の意見が入る

これもまた、SWOT分析が正しく機能しなくなる典型的な失敗例です。議論の参加者、特に影響力の強い役職者などが、「もともと自分が実施したい戦略」を持っており、その戦略の正当性を裏付けるためにSWOT分析を利用してしまうのです。結論ありきで分析が進められるため、出されるアイデアはその「意図された戦略」に都合の良いものばかりになり、客観性や公平性は完全に失われます。

これでは、SWOT分析は単なる意思決定の「儀式」となり、組織にとってより良い戦略的選択肢を探るという本来の目的は達成されません。

対策:この問題を完全に防ぐことは難しいですが、いくつかの対策が考えられます。一つは、SWOT分析の結果を過信せず、他のフレームワーク(例:TOWS分析、PPM分析など)による分析結果と突き合わせ、多角的に戦略を評価することです。もう一つの有効な対策は、アイデア出しのフェーズで「ブレインストーミング」のルールを徹底することです。つまり、「他人の意見を否定しない」「質より量を重視する」「奇抜なアイデアを歓迎する」といった原則のもと、参加者からできるだけ多くの、そして多様なアイデアを提案してもらうのです。こうすることで、特定の「意図的な戦略のためのアイデア」が出たとしても、それは数多くのアイデアの中の一つに過ぎないと相対化され、より公平かつ公正な議論ができる土壌が生まれます。

分析に時間をかけ過ぎてしまう

完璧な分析を目指すあまり、SWOT分析に必要な各項目の洗い出し、情報収集、そして選別に膨大な時間を費やしてしまい、意思決定が遅れてしまうというのも、よくある失敗です。分析に時間をかけている間に、市場環境は刻一刻と変化し、せっかくのビジネスチャンスを逃してしまうことにもなりかねません。

特に、現代のビジネス環境では「迅速な意思決定と実行」が求められることが多くあります。SWOT分析は、あくまでマーケティング戦略を考案するための一つのプロセスに過ぎず、それ自体が最終成果物ではありません。分析に時間をかけ過ぎるのは、かえってビジネスのスピードを損なうことになります。

対策:重要なのは、SWOT分析に「タイムボックス」を設定することです。例えば、「情報収集に2日間、分析と議論に半日」というように、あらかじめ各プロセスにかける時間を区切り、その時間内で結論を出すことを目指します。100点満点の完璧な分析を目指すのではなく、まずは70点の分析でも良いので、迅速に終わらせて次の戦略立案のステップに進むことが重要です。分析結果は、一度決めたら不変のものではありません。事業を進める中で新たな情報が得られれば、その都度見直しと修正を行えば良いのです。重要なのは、分析で立ち止まらず、ビジネスのサイクルを回し続けることです。

SWOT分析の事例を業種ごとに紹介

ここまでの内容で、SWOT分析の理論や実践方法、注意点などがご理解いただけたかと思います。次に行うべきは、実際の企業がどのようにSWOT分析を活用しているのか、その具体例から学ぶことです。他社の事例を研究することで、自社の状況に置き換えて考える際のヒントや、各項目をどのように洗い出せばよいのか、といった実践的な感覚を養うことができます。

ここでは、日本を代表する知名度の高い企業を5社取り上げ、それぞれのSWOT分析の要素を考察していきます。

- オリエンタルランド

- ANA(全日本空輸)

- 任天堂

- セブン&アイ・ホールディングス

- ヤマトホールディングス

これらの事例を通じて、SWOT分析の応用力を高めていきましょう。

オリエンタルランド 株式会社オリエンタルランド

画像参照元:オリエンタルランド 株式会社オリエンタルランド

「東京ディズニーリゾート」の運営で知られるオリエンタルランドは、他に類を見ない強力なブランド力を持ち、世界中から熱狂的なファンを集めています。しかし、その一方で、コロナ禍を経て来場者数の回復が課題となっているほか、チケット価格の値上げが顧客層に与える影響も無視できません。チケット値上げの背景には、アトラクションや施設の老朽化対策、メンテナンス費用、光熱費の高騰、そして将来の魅力向上に不可欠な新規エリア開発の費用捻出といった、事業継続のためのやむを得ない事情があります。そのような状況下でも、学生向けの割引パスポートの販売や、日本ならではの季節限定イベントの開催など、常に新たなアイデアで来場者数の回復と顧客満足度の向上を図っています。

【オリエンタルランドのSWOT分析】

-

強み (Strength)

- 世界トップクラスの集客力を誇る「東京ディズニーリゾート」という唯一無二の事業コンテンツ。

- ウォルト・ディズニー・カンパニーからライセンス供与された「ディズニーブランド」がもたらす圧倒的な競争優位性とネームバリュー。

- 高い自己資本比率に裏打ちされた、極めて良好な財務体質。

- 広大な所有地を活用した、将来的な拡張・開発のポテンシャル。

- リピート率が非常に高い、熱狂的なファン(ロイヤルカスタマー)の存在。

- 「キャスト」と呼ばれる従業員による、質の高いホスピタリティと世界観の徹底。

- テーマパーク事業に加え、ホテル、商業施設(イクスピアリ)など、多角的な事業展開による収益の安定化。

-

弱み (Weakness)

- 収益の大部分をディズニーブランドに依存しており、ブランドイメージの毀損が経営に直結するリスク。

- 事業拠点が千葉県浦安市に集中しているため、大規模な自然災害(地震など)が発生した際の地理的リスクが高い。

- コロナ禍以前のピーク時と比較すると、中長期的に見て来場者数の大幅な増加は期待しにくい。

- 巨大な施設の維持管理費や、人件費を含む運営コストが非常に高額。

- 新規アトラクションやエリアの開発には、莫大な投資と長い年月が必要。

- アトラクションの長い待ち時間や、園内の混雑による顧客満足度の低下リスク。

-

機会 (Opportunity)

- 公式アプリやオンラインストアなど、パーク外での収益化(物販、デジタルコンテンツ)の大きな可能性。

- インバウンド需要の回復に伴う、外国人観光客の増加。特にアジアを中心とした新興国の富裕層・中間層の取り込み。

- VR/ARなどの最新技術を活用した、新たなアトラクションやエンターテイメント体験の創出。

- 既存のキャラクターやストーリーを活用した、新たな事業展開(映画、ゲームなど)。

-

脅威 (Threat)

- 少子高齢化の進展による、国内の主要ターゲット層(ファミリー層)の長期的な縮小。

- ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)など、他の大型テーマパークとの競争激化。

- 景気後退や可処分所得の減少による、レジャー・娯楽費の抑制。

- エンターテイメントの多様化(動画配信サービス、オンラインゲームなど)による、可処分時間の奪い合い。

ANA 全日本空輸株式会社

画像参照元:ANA 全日本空輸株式会社

日本を代表する航空会社であるANAは、JALと共に国内の航空輸送を支えるリーディングカンパニーです。特に国内線やアジアを中心とした近距離国際線に強みを持ち、コロナ禍で一時的に利用者数が激減したものの、定評のある機内サービスや、世界最高水準の定時運航率・安全性といった信頼性を武器に、再び人気を取り戻しつつあります。しかし近年は、LCC(格安航空会社)の台頭による価格競争の激化や、国際情勢の不安定化に伴う燃料費の高騰など、厳しい経営環境に直面しており、収益性の確保が大きな課題となっています。

【ANAのSWOT分析】

-

強み (Strength)

- JALグループと共に国内線市場で寡占的な地位を築いており、安定した収益基盤を持つ。

- 世界最大の航空連合「スターアライアンス」に加盟しており、グローバルなネットワークを提供できる。

- 客室乗務員による質の高いサービスや、日本の「おもてなし」を体現した接客スキルは、世界的に高い評価を得ている。

- 世界トップクラスの運航定時性や安全実績がもたらす、高い信頼性とブランドイメージ。

- マイレージクラブの巨大な顧客基盤と、そこから得られる豊富な顧客データ。

-

弱み (Weakness)

- LCCと比較して、運賃が高価格帯であるため、価格重視の顧客層を取り込みにくい。

- 燃料費や人件費、機材費など、固定費が高いビジネスモデルであり、事業環境の悪化が収益を直撃しやすい。

- 国際線、特に長距離路線においては、欧米や中東のメガキャリアに対して後発であり、ネットワークの規模で劣る部分がある。

- パイロットや整備士といった専門職人材の育成に時間がかかり、将来的な人材不足のリスクを抱える。

-

機会 (Opportunity)

- 羽田空港の国際線発着枠の拡大による、都心からの高収益路線の増強。

- インバウンド観光客の回復・増加による、国際線および国内線乗り継ぎ需要の拡大。

- 航空貨物事業の成長。特にEコマースの拡大に伴う、国際的な物流需要の増加。

- マイレージプログラムを活用した、非航空事業(金融、商社、不動産など)の拡大による収益源の多角化。

-

脅威 (Threat)

- LCCのさらなる路線拡大や、新規参入による価格競争の激化。

- 地政学的リスク(紛争、テロなど)や、パンデミックの再来による、航空需要の急激な減退。

- 原油価格の急激な高騰や、為替レートの円安進行による、コストの増加。

- 環境規制の強化(CO2排出量削減など)に伴う、新たな投資負担の発生。リモート会議の普及による、ビジネス需要の構造的な変化。

任天堂 任天堂株式会社

画像参照元:任天堂 任天堂株式会社

京都に本社を置く任天堂は、花札やトランプの製造から始まり、今や「スーパーマリオ」や「ゼルダの伝説」「スプラトゥーン」といった世界的な人気作品を数多く有する、グローバルなエンターテイメント企業です。同社の特徴は、ゲーム専用機(ハードウェア)と、その魅力を最大限に引き出すゲームソフトを一体として開発・販売する独自のビジネスモデルにあります。「娯楽に徹する」という理念のもと、年齢や性別を問わず、誰もが安心して楽しめる革新的な遊びを提供し続けています。

【任天堂のSWOT分析】

-

強み (Strength)

- マリオ、ポケモン、ゼルダなど、世界的に絶大な人気と知名度を誇る、数多くの自社IP(知的財産)。

- ハードとソフトを一体で開発することによる、独創的で革新的なゲーム体験の創出能力(例:Wii、Nintendo Switch)。

- 子供から大人まで、幅広いターゲット層に受け入れられる、普遍的で安心・安全なブランドイメージ。

- 長年にわたって築き上げてきた、強力な販売網とマーケティング力。

- キャラクタービジネスやテーマパークなど、IPを活用した多角的な事業展開力。

-

弱み (Weakness)

- ソニー(PlayStation)やマイクロソフト(Xbox)といった競合と比較して、ハードウェアの処理性能(グラフィックスなど)で劣る傾向がある。

- 自社プラットフォームに依存したビジネスモデルであるため、ハードウェアの販売不振が業績全体に大きな影響を与える。

- オンラインサービスやサードパーティ製ソフトのラインナップ拡充が、競合に対して課題となることがある。

-

機会 (Opportunity)

-

- スマートフォン向けゲームアプリ市場への展開による、新たな顧客層の獲得と収益源の確保。

- 新興国(特にアジア、南米)における、ゲーム市場の拡大。

- AR(拡張現実)やVR(仮想現実)、クラウドゲーミングといった新技術を活用した、新たな遊びの提案。

*テーマパーク(USJ内のスーパー・ニンテンドー・ワールドなど)や映画事業の成功による、IP価値のさらなる向上とファン層の拡大。

-

-

脅威 (Threat)

- 競合他社による、高性能な新型ゲーム機の投入。

- スマートフォンの高性能化に伴う、カジュアルゲーム市場での競争激化。

- ゲーム開発費用の世界的な高騰。

- 消費者の趣味嗜好の急速な変化と、トレンドの移り変わりの速さ。

- 海賊版や不正コピーによる、ソフトウェア売上の逸失リスク。

セブン&アイ・ホールディングス 株式会社セブン&アイ・ホールディングス

画像参照元:セブン&アイ・ホールディングス 株式会社セブン&アイ・ホールディングス

セブン&アイ・ホールディングスは、コンビニエンスストア「セブン-イレブン」を中核に、スーパーマーケット「イトーヨーカドー」、百貨店、そして金融(セブン銀行)まで、多岐にわたる事業を展開する日本最大級の総合小売グループです。特にコンビニ事業は国内で圧倒的なトップシェアを誇り、グループ全体の収益を牽引しています。しかしその一方で、スーパーや百貨店事業では、業態間の競争激化や消費者のライフスタイルの変化により、長年業績の低迷が課題となっています。

【セブン&アイ・ホールディングスのSWOT分析】

-

強み (Strength)

- 国内に2万店以上を展開する「セブン-イレブン」の圧倒的な店舗網と、そこから得られる膨大なPOSデータ。

- プライベートブランド「セブンプレミアム」の高い商品開発力とブランド力。

- セブン銀行のATMネットワークという、強力な顧客接点と安定した収益源。

- コンビニ、スーパー、ネット通販など、複数の業態を組み合わせたグループシナジーを発揮できるポテンシャル。

-

弱み (Weakness)

- 百貨店事業や一部のスーパー事業が長年にわたり不振であり、グループ全体の収益の足かせとなっている。

- コンビニ事業への依存度が高く、同事業の成長が鈍化した場合のリスクが大きい。

- 百貨店の相次ぐ閉店により、かつてのブランドイメージが低下し、若者離れが進行している。

- 加盟店との関係性や、従業員の労働環境に関するネガティブな報道が散見されることによる、レピュテーションリスク。

-

機会 (Opportunity)

- ラストワンマイル配送(セブンミール、ネットコンビニ)の強化による、高齢者や単身世帯などの新たな需要の取り込み。

- プライベートブランドの海外展開。特にアジア地域におけるコンビニ事業の成長。

- M&Aによる、新たな事業領域(例:海外コンビニチェーンの買収)への進出。

- DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進による、店舗運営の効率化と新たな顧客体験の創出。

-

脅威 (Threat)

- 人口減少と高齢化による、国内小売市場全体の縮小。

- ドラッグストアやディスカウントストアなど、異業態との価格競争の激化。

- AmazonなどのEコマースのさらなる拡大による、実店舗への来客数の減少。

- 人手不足の深刻化と、それに伴う人件費の継続的な上昇。

ヤマトホールディングス ヤマトホールディングス株式会社

画像参照元:ヤマトホールディングス ヤマトホールディングス株式会社

「クロネコヤマトの宅急便」で広く知られるヤマトホールディングスは、宅配便サービスで国内トップシェアを誇る、日本の物流業界のリーディングカンパニーです。「宅急便」というサービス名が、一般的な宅配サービスの代名詞として使われるほど、そのブランド力は絶大です。個人向け宅配便だけでなく、法人向けのロジスティクス事業や、引っ越し、金融など、幅広い事業を傘下に持っています。Eコマース市場の拡大を背景に取扱個数は増加傾向にありますが、一方でドライバー不足や労働環境の問題、競合との競争激化といった課題にも直面しています。

【ヤマトホールディングスのSWOT分析】

-

強み (Strength)

- 宅配便市場における、国内トップの市場シェアと、それを支える全国津々浦々に張り巡らされた集配ネットワーク。

- 「クロネコヤマト」の強力なブランド力と、顧客からの高い信頼性。

- 長年の事業で蓄積された、物流オペレーションに関する豊富なノウハウ。

- 地域に密着したセールスドライバーによる、顧客との強固な関係性。

-

弱み (Weakness)

- 収益の大部分を、労働集約型である宅配便事業に依存している。

- Eコマースの拡大に伴う小口配送の増加が、ドライバーの負担増や採算性の悪化に繋がっている。

- 景気や個人消費の動向に、業績が大きく左右されやすい。

- M&Aで多角化したものの、事業間のシナジーが十分に発揮できていない部分がある。

-

機会 (Opportunity)

- Eコマース市場の継続的な拡大に伴う、宅配便需要のさらなる増加。

- 企業の物流業務を包括的に請け負う、サードパーティー・ロジスティクス(3PL)市場の成長。

- アジアを中心とした、国際物流・クロスボーダーEコマース市場への展開。

- AIやロボティクスを活用した、仕分け作業や配送ルートの最適化など、物流DXによる生産性向上の可能性。

-

脅威 (Threat)

-

- 少子高齢化に伴う、生産年齢人口の減少、特にセールスドライバーの慢性的な人手不足と高齢化。

- 佐川急便や日本郵便といった競合他社との、価格・サービス競争の激化。

*Uber Eatsなどのギグワーカーを活用した、新たな配送プラットフォームの台頭(ラストワンマイル競争)。

-

- 燃料価格の高騰による、輸送コストの上昇。

SWOT分析について、よくある質問

SWOT分析について、本記事の締めくくりとして、実践する上でお客様からよくいただく質問とその回答をいくつかご紹介します。基本的なやり方については本編で詳述しましたので、ここではより実践的で、多くの方が疑問に思われる点について簡潔に解説していきます。

SWOT分析は「就活」にも使えますか?

はい、極めて有効に活用できます。就職活動におけるSWOT分析は、大きく分けて「自己分析」と「企業分析」の2つの側面で力を発揮します。

まず「自己分析」では、自分自身を一つのプロダクトと捉え、SWOT分析を行います。「強み」では、自身のスキル、経験、性格的な長所などを洗い出します。「弱み」では、苦手なことや改善すべき点を正直にリストアップします。「機会」では、希望する業界の成長性や、自分のスキルが活かせる社会的なトレンドなどを考えます。「脅威」では、競争相手となる他の就活生の存在や、自身のスキルが陳腐化する可能性などを分析します。このプロセスを通じて、客観的な自己理解が深まり、エントリーシートや面接で語るべき自分のアピールポイントが明確になります。

次に「企業分析」です。興味のある企業に対してSWOT分析を行うことで、その企業がどのような強みを持ち、どのような課題を抱えているのか、そしてどのような市場機会や脅威に直面しているのかを深く理解することができます。これにより、「なぜこの会社でなければならないのか」という志望動機に説得力を持たせることができます。そして、自己分析の結果と企業分析の結果を突き合わせることで、「自分の強みを、この会社のこの機会で活かし、企業の成長に貢献できる」といった、具体的でロジカルな自己PRを組み立てることが可能になるのです。

SWOT分析は、本当に「時代遅れ」の手法なのでしょうか?

「SWOT分析は時代遅れだ」という意見を耳にすることがあります。その理由として、理論がシンプル過ぎるため「分析が表層的になり、机上の空論で終わりやすい」、あるいは、既知の事実を整理してまとめただけで「新しい発見がない」といった点が挙げられることが多いです。

確かに、SWOT分析を単独で、かつ浅いレベルで使うだけでは、そうした批判は免れないかもしれません。しかし、結論から言えば、SWOT分析は決して時代遅れの手法ではありません。正しく使えば、今でも十分に強力なツールです。

SWOT分析の本質的な価値は、複雑な状況を「思考を整理するための共通言語・共通のフレーム」として提供してくれる点にあります。チームで議論を行う際に、この共通のフレームがあることで、認識のズレを防ぎ、建設的な対話を生み出すことができます。また、そのシンプルさ故に、専門家でなくても誰もが参加しやすく、初めて事業戦略の立案に関わる人や、リソースの限られる中小企業にとっては、現状を把握するための第一歩として最適な手法の一つと言えるでしょう。

重要なのは、SWOT分析が「万能ではない」という限界を理解した上で、本記事で紹介したようなPEST分析や3C分析、クロスSWOT分析といった他の手法と組み合わせて使うことです。そうすることで、分析に深みと客観性を持たせ、現代の複雑なビジネス環境にも十分に対応できる、戦略的な洞察を得ることが可能になります。

分析に参加する人数は何人くらいが最適ですか?

一概に「この人数が最適」という正解はありませんが、一般的には5人から10人程度が議論を進めやすいとされています。人数が少なすぎると(3人以下など)、アイデアが偏り、多様な視点が得られにくくなります。逆に、人数が多すぎると(15人以上など)、一人ひとりの発言機会が減り、議論が収束しにくくなる傾向があります。目的や分析対象の規模に応じて調整することが重要ですが、多様な部署からメンバーを集めつつ、全員が積極的に議論に参加できる規模感を意識することがポイントです。もし大人数で実施する必要がある場合は、いくつかのグループに分かれて分析を行い、後で結果を持ち寄るという方法も有効です。

まとめ

本記事では、企業の経営戦略やマーケティング戦略を立案する上で、羅針盤となるSWOT分析について、その基本的な概念から、具体的な実践方法、そして分析結果を実効性のある戦略へと昇華させるクロスSWOT分析まで、網羅的に解説してまいりました。

SWOT分析は、自社を取り巻く「強み」「弱み」という内部環境と、「機会」「脅威」という外部環境を4つの象限に分類し、自社の現在地を客観的に可視化するための、非常にシンプルかつ強力な分析ツールです。社内の経営資源を再確認し、市場の追い風と向かい風を的確に捉えることで、企業が進むべき道の道しるべとなります。

しかし、その真価は、分析という行為そのものではなく、分析を通じて得られた洞察を、いかにして具体的なアクションに繋げるかにかかっています。そのためには、議論が特定の個人の主観や意図に引きずられないよう、客観的なデータに基づき、多様な部署のメンバーが参加する形で、多角的な視点から分析を行うことが不可欠です。また、分析で終わらせずに「クロスSWOT分析」へと繋げ、具体的な戦略オプションを複数立案することが極めて重要です。

SWOT分析は、決して時代遅れの分析方法ではありません。使いこなすには確かにコツが要りますが、本記事でご紹介したポイントや注意点を踏まえ、他のフレームワークと組み合わせながら正しく活用することで、それは貴社のビジネスを新たなステージへと導くための、信頼できるナビゲーションシステムとなるはずです。ぜひ、自社のさまざまなビジネスフェーズにおける戦略策定に、このSWOT分析を有効にご活用ください。

当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで

・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安

・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい

・記事に書いてない問題点が発生している

・記事を読んでもよくわからなかった

など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう

▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)