宣伝失礼しました。本編に移ります。

Google広告の運用において、コンバージョンに至った広告やキーワードを正しく評価することは、広告費用のROI(投資対効果)を最大化する上で極めて重要です。現在、Google広告では複数のアトリビューションモデルが提供されていますが、その中でも特に広告運用の精度を飛躍的に向上させる可能性を秘めているのが「データドリブンアトリビューション(DDA)」です。

多くの広告運用者が慣れ親しんだ「ラストクリックモデル」では、コンバージョン直前の接点のみが評価されるため、顧客が購入を決意するまでの複雑な道のり、すなわちカスタマージャーニー全体における他の広告の貢献が完全に見過ごされてしまいます。この「評価の偏り」は、本来価値のあるキーワードやキャンペーンの予算を不当に削減し、結果として大きな機会損失を生む原因となり得ます。

データドリブンアトリビューションは、この課題を解決するために設計されました。機械学習を活用し、アカウントに蓄積された膨大なデータから、一つひとつのクリックがコンバージョン達成にどれだけ貢献したかを統計的に分析し、貢献度を小数点の単位で精密に割り振ります。これにより、これまで可視化できなかった「アシスト効果」の高い広告を正確に特定し、より賢明な予算配分と入札戦略の最適化を実現します。

しかし、その強力な機能ゆえに、導入には一定のデータ量が求められるなど、いくつかの条件が存在します。この記事では、データドリブンアトリビューションの基本的な概念から、その高度な仕組み、具体的な利用条件、詳細な設定手順、そして実践的な活用方法まで、ビジネスの成果に直結する情報を網羅的に解説いたします。DDAを正しく理解し、活用することで、貴社の広告運用を新たなステージへと引き上げましょう。

なお、Google広告全体の知識を体系的に深めたい場合は、以下の記事も併せてご参照ください。

また、ディスプレイ広告に特化した戦略や知識については、こちらの記事が有用です。

データドリブンとアトリビューションの基礎理解

データドリブンアトリビューションという概念を深く理解するためには、まずその構成要素である「データドリブン」と「アトリビューション」それぞれの言葉が持つ本質的な意味を正確に把握しておく必要があります。これらは現代の獲得型広告を成功させる上で、両輪となる重要な考え方です。

データドリブン

とは?1.jpg)

「データドリブン」とは、KKD(勘、経験、度胸)といった主観的な判断基準に依存するのではなく、収集・蓄積された定量的データに基づいて客観的な意思決定を行うアプローチを指します。ビジネスやマーケティングの文脈で頻繁に用いられ、施策の立案から実行、評価に至る全てのプロセスにおいて、具体的な数値を根拠とすることを基本理念とします。

獲得型広告の運用におけるデータドリブンとは、具体的にはGoogle広告やGoogleアナリティクスなどのツールから得られるクリック数、インプレッション数、コンバージョン率、CPA(顧客獲得単価)といったパフォーマンスデータを活用し、ターゲティング設定、広告クリエイティブの改善、キーワードの選定、入札単価の調整などを行うことを意味します。このアプローチは「データドリブンマーケティング」や「データドリブン広告運用」とも呼ばれます。

現代のユーザー行動は、スマートフォンの普及とSNSや多様なウェブサービスの浸透により、極めて複雑化しています。一人のユーザーが商品やサービスを認知し、比較検討を経て最終的にコンバージョンに至るまでの道のりは、もはや一本道ではありません。PCで情報を検索し、移動中にスマートフォンでSNS広告に触れ、帰宅後にタブレットで最終的に購入する、といったクロスデバイス・クロスチャネルの行動が常態化しています。このような複雑なユーザー行動を人間の勘だけで正確に捉え、最適な広告施策を打つことは不可能です。だからこそ、ユーザーの行動履歴をデータとして可視化し、そのデータに基づいて次の一手を決定する「データドリブン」のアプローチが、広告運用の成否を分ける重要な鍵となるのです。

データを活用することで、マーケティングやプロモーション施策の精度は格段に向上します。例えば、コンバージョンに至ったユーザーの属性データや行動データを分析することで、より成約確度の高いオーディエンスセグメントを発見し、そこに集中的に広告を投下することが可能になります。また、ABテストを通じて複数の広告クリエイティブの効果を定量的に比較し、最もパフォーマンスの高いパターンを導き出すこともできます。広告運用者にとって、「データドリブン」は単なる流行り言葉ではなく、成果を出すために必須の実践的な思考法と言えるでしょう。

アトリビューション

とは?2.jpg)

「アトリビューション」とは、英語の "Attribution"(帰属、割り当て)に由来し、マーケティングの文脈では「コンバージョンという成果に対して、その成果発生に貢献した各マーケティング施策(広告クリックなど)の貢献度を測定し、適切に評価・割り当てること」を指します。

前述の通り、ユーザーが一つの広告だけを見て即座にコンバージョンすることは稀です。実際には、複数の広告やチャネルに何度も接触した結果、最終的な意思決定に至ります。例えば、あるユーザーが新しいビジネス向けノートパソコンの購入を検討しているとします。彼のコンバージョンパスは以下のようになるかもしれません。

- 【接点1】情報収集段階で「ビジネスPC おすすめ」と検索し、表示された比較サイトの記事広告をクリック。

- 【接点2】数日後、リターゲティング広告として表示されたディスプレイバナーをクリック。

- 【接点3】さらに数日後、特定の製品名で再検索し、表示されたショッピング広告をクリック。

- 【接点4】最終的に、企業名で検索し、表示されたリスティング広告をクリックして購入に至る。

この場合、コンバージョンに直接繋がったのは接点4のリスティング広告です。従来のラストクリックモデルでは、この接点4だけに100%の貢献度を割り当て、他の3つの接点の価値はゼロと評価されてしまいます。しかし、本当にそうでしょうか。もし最初の記事広告(接点1)がなければ、ユーザーはその製品を知らなかったかもしれません。リターゲティング広告(接点2)がなければ、興味を失っていたかもしれません。このように、最終的なコンバージョンは、それ以前の全ての接点が連鎖的に作用した結果なのです。アトリビューション分析は、このラストクリックだけを評価する手法の限界を乗り越え、コンバージョンに至るまでの全ての貢献者を正当に評価するために不可欠な考え方です。各広告の真の価値を理解することで、広告予算の最適化、つまり「機会損失の削減」と「投資対効果の最大化」を図ることが可能になるのです。

【Google広告】データドリブンアトリビューション(DDA)の本質と仕組み

とは?3.jpg)

データドリブンアトリビューション(DDA)は、Google広告が提供するアトリビューションモデルの中で最も高度で、機械学習を駆使してコンバージョンへの貢献度を算出するモデルです。ラストクリックや線形といった「ルールベース」のモデルが、事前に定められた画一的なルールに従って貢献度を割り振るのに対し、DDAはアカウント固有の過去データを分析し、どの広告クリック、キーワード、キャンペーンが実際にコンバージョンを促進したのかを統計的に判断します。

多くの企業で標準的に採用されがちなラストクリックモデルは、運用がシンプルである一方、カスタマージャーニーの初期〜中期に接触する広告の価値を構造的に見過ごしてしまいます。結果として、比較検討段階のユーザーにアプローチする広告の予算が削られ、将来のコンバージョン機会を失うという悪循環に陥りがちです。DDAは、この問題を解決するために開発されました。コンバージョンに至るまでの全てのクリックを評価対象とし、その上で、蓄積された膨大なデータに基づいて各タッチポイントの貢献度を動的に、かつオーダーメイドで割り出します。これにより、広告運用者はより現実に即したデータに基づき、戦略的な意思決定を下すことが可能になります。

DDAの仕組みを徹底解剖

とは?4.jpg)

DDAの貢献度算出ロジックの核心には、「シャープレイ値(Shapley Value)」という協力ゲーム理論のアルゴリズムが用いられています。これは、複数のプレイヤーが協力して成果を上げた際に、その成果を各プレイヤーの貢献度に応じて公正に分配するための計算方法です。DDAでは、コンバージョンという「成果」を、コンバージョンパス上の各広告クリックという「プレイヤー」が協力して達成したゲームと見なします。そして、それぞれの広告クリックがそのゲームにどれだけ貢献したかを計算し、貢献度を割り振ります。

この計算プロセスの最大の特徴は、**コンバージョンに至ったユーザーの行動(コンバージョンパス)と、コンバージョンに至らなかったユーザーの行動(非コンバージョンパス)の両方を比較分析する**点にあります。例えば、ある広告クリックが存在した場合と存在しなかった場合とで、その後のコンバージョン率がどのように変化するかを、考えられる全てのクリックの組み合わせ(順序)で膨大な回数のシミュレーションを行います。その結果、ある広告クリックが存在することによってコンバージョン率が統計的に有意に上昇した場合、その広告クリックは「貢献度が高い」と判断されます。

具体的な例を挙げてみましょう。あるユーザーが「YouTube広告クリック → 検索広告Aクリック → 商品購入(CV)」という経路を辿ったとします。この場合、DDAは以下のような分析を行います。

- もしYouTube広告がなかったら、検索広告AだけでCVしたか?

- もし検索広告Aがなかったら、YouTube広告だけでCVしたか?

- YouTube広告も検索広告Aもなかったら、CVは発生しなかったか?

これらの「もしも」のシナリオを、アカウント内の何千、何万というユーザーの行動データ全体と比較し、各広告の「限界貢献度」を算出します。このプロセスにより、ラストクリックモデルでは評価されないYouTube広告のような初期接触の広告にも、その貢献度に応じた評価が(例えば0.4のように)小数点付きで割り当てられるのです。この時、考慮されるデータはクリックの順序だけでなく、使用されたデバイス、広告クリエイティブの種類、キーワード、地域など多岐にわたります。この複雑な計算を機械学習によって自動的に、かつ継続的に行うことで、DDAは常に最新の状況に合わせた最適な貢献度評価を提供し続けるのです。

【重要】DDA導入前に確認必須の利用条件とデータ要件

とは?5.jpg)

データドリブンアトリビューションは非常に強力な分析モデルですが、その精度を担保するために、モデルの学習に必要な最低限のデータ量が利用条件として定められています。条件を満たしていないアカウントでは、DDAを選択すること自体ができません。導入を検討する際は、まず自社のアカウントがこの要件をクリアしているかを確認することが最初のステップとなります。

公式のデータ要件とその「意味」

Google広告におけるDDAの利用条件は、過去に比べて緩和される傾向にありますが、2024年現在、一般的に以下の基準が設けられています。

- Google検索でのクリック数:過去30日間に3,000回以上

- コンバージョンアクションごとのコンバージョン数:過去30日間に300回以上

※これらの数値はGoogleのアルゴリズム更新により変更される可能性があるため、常に最新の公式情報を確認することが推奨されます。

では、なぜこのようなデータ量が必要なのでしょうか。その理由は、DDAが統計的な有意性に基づいて貢献度を算出するためです。データ量が少なすぎると、コンバージョンが発生したのが「その広告のおかげ」なのか、それとも単なる「偶然」なのかを区別することができません。例えば、コンバージョンが月に数件しかない場合、その経路は非常に稀なケースである可能性が高く、そのパターンを全体の法則として学習してしまうと、誤った結論を導き出してしまいます。十分なクリック数とコンバージョン数が存在することで初めて、様々なコンバージョンパスと非コンバージョンパスのパターンを比較し、統計的に信頼できる「貢献度の差」を見つけ出すことが可能になるのです。つまり、このデータ要件は、DDAという高精度な分析機器を正しく動作させるための「最低保証ライン」と理解することができます。

なお、一度DDAの利用を開始した後でも、コンバージョン数がこの基準を継続的に下回った場合、Google広告の管理画面に警告が表示されます。その後30日間データ量が回復しないと、アトリビューションモデルが自動的に「線形」などに変更される可能性があるため注意が必要です。

データ量が満たない場合の代替策と準備

もし自社のアカウントが上記のデータ要件を満たしていない場合でも、悲観する必要はありません。将来的なDDA導入を見据え、今から準備できることがあります。

- コンバージョン計測環境の徹底的な整備:まずは、計測できるコンバージョンを増やすことが先決です。商品購入や会員登録といった主要なコンバージョン(マクロコンバージョン)だけでなく、「資料請求」「問い合わせ」「カート追加」「特定ページの閲覧」といった、より発生頻度の高い中間的な成果(マイクロコンバージョン)も計測対象に設定し、コンバージョン総数を増やす努力をしましょう。これにより、モデルの学習に必要なデータを早く蓄積できます。

- ルールベースモデルでの傾向把握:DDAが使えない段階では、「線形モデル」や「減衰モデル」を活用して、ラストクリック以外の貢献度を評価する視点を養っておくことが有効です。特に「線形モデル」は、全てのタッチポイントを均等に評価するため、カスタマージャーニー全体の流れを把握するのに役立ちます。モデル比較ツールを用いて、ラストクリックと線形モデルで各キャンペーンの評価がどう変わるかを見ておくだけでも、新たな発見があるはずです。

- 広告運用の積極化:当然ながら、クリック数やコンバージョン数を増やすためには、広告表示を増やす必要があります。予算の範囲内で、キーワードの拡張やターゲティングの見直しを行い、トラフィック全体の底上げを図ることも重要な準備となります。

DDAと他のアトリビューションモデルの戦略的使い分け

とは?6.jpg)

Google広告では、DDAを含めて主に6つのアトリビューションモデルが提供されています。それぞれに特徴があり、ビジネスの状況や分析の目的に応じて戦略的に使い分けることが求められます。DDAが常に唯一の正解とは限りません。他のモデルの特性を理解することで、DDAの優位性もより深く理解できます。

| モデル名 | 概要と評価ロジック |

| ラストクリック | コンバージョンに至った直前のクリックに貢献度を100%割り当てます。最もシンプルで分かりやすいですが、それ以前のすべての接点を無視するため、刈り取り型の広告(指名キーワードなど)が過大評価されがちです。 |

| ファーストクリック | コンバージョンに至る経路の中で、一番最初のクリックに貢献度を100%割り当てます。顧客との最初の接点を重視する場合に有効ですが、コンバージョン直前の決定打となった広告を評価できません。 |

| 線形(リニア) | コンバージョンに至るまでのすべてのクリックに、貢献度を均等に割り当てます(例:4回クリックなら各25%)。カスタマージャーニー全体を評価する視点ですが、各接点の影響度の強弱は反映されません。 |

| 減衰(タイムディケイ) | コンバージョン発生日に近いクリックほど、貢献度が高く割り当てられます。貢献度は7日間で半減するよう設定されており、検討期間が短い商材の分析に向いています。 |

| 接点ベース(U字型) | 最初のクリックと最後のクリックにそれぞれ40%ずつ貢献度を割り当て、残りの20%を中間にあったクリックに均等に分配します。最初のきっかけと最後の決定打を特に重視したい場合に適しています。 |

テンポラリーアトリビューションとの違い

とは?7.jpg)

DDAとしばしば混同される用語に「テンポラリーアトリビューション」がありますが、これは全く異なる概念です。テンポラリーアトリビューションは、特定の期間やイベント(例:年末セール、新商品発売キャンペーン)に限定して、その期間内の広告効果を測定するための分析手法やモデルを指します。短期間で集中的に投下される広告キャンペーンのリターゲティング効果などを計測する際に用いられることがあります。これは、Google広告の標準機能として提供されている「モデル」ではなく、分析の「考え方」や「アプローチ」の一つと捉えるのが適切です。恒常的な広告運用全体の貢献度を評価するDDAとは、その目的と時間軸が大きく異なります。

データドリブンアトリビューション(DDA)を利用する3つの戦略的メリット

データドリブンアトリビューションを導入することは、単に分析モデルを変更するという事務的な作業に留まりません。広告運用全体の思想を転換させ、ビジネスの成長に直結する戦略的なメリットをもたらします。ここでは、DDAがもたらす主要な3つのメリットを深掘りします。

1. 予算配分の最適化による広告ROIの最大化

とは?8.jpg)

DDA導入の最も直接的かつ強力なメリットは、広告予算の配分を最適化し、ROI(投資対効果)を最大化できる点にあります。ラストクリックモデルでは、コンバージョン直前の指名キーワードやリターゲティング広告ばかりが高く評価され、予算がそこに集中しがちです。一方で、比較検討段階のユーザーが検索するような一般的なキーワード(例:「SaaS 比較」)は、直接コンバージョンに結びつきにくいため「効果の低いキーワード」と誤って判断され、予算削減や停止の対象となりがちでした。

しかし、DDAを導入すると、これらの「アシスト役」のキーワードや広告が、実は多くのコンバージョンの起点や中継点として重要な役割を果たしていたことが数値で明らかになります。例えば、あるキーワードのラストクリックベースでのCPAが15,000円だったとしても、DDAで再評価したところ、多くのコンバージョンに貢献していたことが分かり、実質的なCPAは8,000円だった、というような発見が頻繁に起こります。この客観的なデータに基づき、これまで過小評価していたキーワードやキャンペーンに、自信を持って予算を再配分することができます。これにより、無駄な広告費を削減し、真に成果を生み出している広告に投資を集中させることが可能となり、結果としてアカウント全体のコンバージョン数を、CPAを悪化させることなく、あるいは改善しながら増やすことができるのです。

2. 入札単価の最適化と自動入札戦略とのシナジー効果

とは?9.jpg)

DDAによる貢献度の再評価は、入札単価の最適化にも直結します。これまで「効果が低い」と判断して低く設定していたキーワードの入札単価を引き上げ、より多くのインプレッションとクリックを獲得しにいく、といった戦略的な調整が可能になります。このプロセスは、特にGoogle広告の自動入札戦略(「コンバージョン数の最大化」や「目標コンバージョン単価(tCPA)」、「目標広告費用対効果(tROAS)」など)と組み合わせることで、絶大な効果を発揮します。

自動入札戦略は、コンバージョンデータを「教師データ」として機械学習を行い、コンバージョンに至る可能性が高いユーザーやタイミングを予測して、リアルタイムで入札単価を自動調整する仕組みです。この時、インプットされる教師データの質が、自動入札の精度を大きく左右します。ラストクリックモデルの偏ったデータを基に学習させると、アルゴリズムもまた偏った判断しかできません。しかし、DDAによって精緻化された、小数点以下の貢献度まで反映された質の高いコンバージョンデータを教師データとして供給することで、自動入札アルゴリズムはより賢く学習を進めることができます。どのクリックが本当に価値があるのかを正確に理解した上で入札調整を行うため、その精度は飛躍的に向上します。DDAと自動入札は、いわば「最高の分析官」と「最高の実務担当者」のコンビであり、両者を組み合わせることで、手動では不可能なレベルでの運用最適化が実現するのです。

3. 複数デバイスを横断したカスタマージャーニーの正確な把握

とは?10.jpg)

現代のユーザーは、単一のデバイスで購買行動を完結させることは稀です。通勤中のスマートフォンで広告に触れ、会社のPCで詳細を調べ、自宅のタブレットで購入する、といったように複数のデバイスを横断してコンバージョンに至ります。DDAは、Googleアカウントへのログイン情報などを基に、これらのデバイスをまたいだユーザーの行動を(可能な範囲で)同一ユーザーとして紐付け、分析に含めることができます。

これにより、デバイスごとに分断されていたカスタマージャーニーを統合し、より全体像に近い形で貢献度を評価することが可能になります。例えば、「スマートフォンのディスプレイ広告は直接のコンバージョンは少ないが、多くのユーザーがPCでの指名検索に至る重要な起点となっている」といった、デバイスを横断したインサイトを得ることができます。ラストクリックモデルでは、各デバイスでの最後のクリックしか評価できないため、このようなデバイス間の相乗効果を捉えることは困難です。ユーザーの複雑な行動様式に即した評価ができる点も、DDAの大きなメリットの一つです。

データドリブンアトリビューション(DDA)の限界と注意点

DDAは非常に優れたモデルですが、万能ではありません。導入・運用にあたっては、その限界や潜在的なデメリットも正しく理解し、適切に対処することが重要です。ここでは、特に留意すべき3つの課題について解説します。

1. 時間やコストがかかる(データ蓄積の必要性)

とは?11.jpg)

DDAの最大のハードルは、前述の通り、モデルの学習と精度維持のために一定量のデータが必要である点です。具体的には、「過去30日間にGoogle検索で3,000回以上のクリック」と「各コンバージョンアクションに300回以上のコンバージョン」という要件があります。この基準を満たすためには、相応の広告予算と運用期間が必要になります。特に、立ち上げたばかりのビジネスや、ニッチな商材を扱っていて検索ボリューム自体が少ない場合、コンバージョン数が少ないBtoB商材などの場合は、このデータ量を蓄積するまでに数ヶ月以上の時間がかかることも珍しくありません。

また、データを蓄積するためには広告を継続的に出稿し続ける必要があるため、その分の広告費用というコストが発生します。短期間で成果を出したい場合や、広告予算が極めて限られている場合には、DDAの導入自体が現実的ではないケースもあります。まずは、ラストクリックや線形モデルで運用しつつ、コンバージョン数を増やす施策に注力することが賢明な判断となるでしょう。

2. スキルが必要(ブラックボックス問題との向き合い方)

とは?12.jpg)

DDAは機械学習によって貢献度を算出するため、その詳細な計算ロジックは公開されておらず、人間にとっては「ブラックボックス」となっています。「なぜこのキーワードに0.8の貢献度が割り当てられたのか」という理由を完全に説明することはできません。これは、DDAの分析結果を解釈し、次の戦略に活かす上で一定のスキルと経験が求められることを意味します。

例えば、DDAの評価に基づいて予算を大きく変更した結果、予期せず全体のCPAが悪化する可能性もゼロではありません。その際に、なぜそうなったのかをDDAのロジックから直接解明することは困難です。そのため、運用者はDDAの結果を盲信するのではなく、あくまで「有力な判断材料の一つ」として捉える姿勢が重要です。具体的には、DDAの評価と、ラストクリックモデルでの評価、そしてビジネス全体の売上や利益といった最終的なKPIを常に比較検討し、多角的な視点から意思決定を行うスキルが求められます。分析結果を戦略に落とし込み、施策に反映させる技術、そしてその結果を正しく評価する能力がなければ、DDAを真に使いこなすことは難しいでしょう。自社での対応が困難な場合は、知見の豊富な外部の広告代理店に運用を委託することも有効な選択肢となります。

3. 分析に不向きなケースがある(ジャーニーの単純さ)

とは?13.jpg)

DDAが最も真価を発揮するのは、コンバージョンに至るまでの経路が複雑で、複数の広告接点が存在する場合です。逆に言えば、カスタマージャーニーが非常に単純な商材やサービスの場合、DDAを導入するメリットは限定的です。

例えば、緊急性の高いサービス(鍵の紛失、水漏れ修理など)は、ユーザーが検索してたまたま表示された広告を1回クリックして、すぐに電話や問い合わせに至るケースがほとんどです。このような「ワンクリック・ワンコンバージョン」が主流のビジネスモデルでは、コンバージョン経路がほぼ一本化されており、ラストクリックモデルでも評価を大きく誤ることはありません。このような場合に、多大なコストと時間をかけてDDAを導入しても、得られるインサイトは少なく、費用対効果が見合わない可能性があります。自社の商材の特性や、顧客の購買行動プロセスをよく理解した上で、DDAが本当に必要なのかを冷静に判断する必要があります。

データドリブンアトリビューション(DDA)の実践的な設定方法

DDAの利用条件を満たしていることを確認できたら、実際に設定作業に移ります。設定はGoogle アナリティクス 4(GA4)またはGoogle広告の管理画面から行うことができ、数クリックで完了します。ここでは、両方の設定方法を画像付きで分かりやすく解説します。

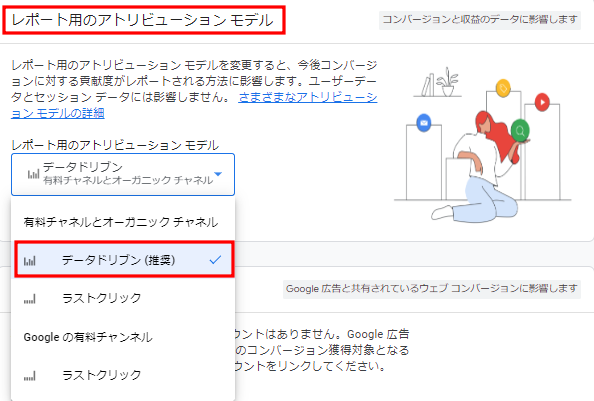

GA4での設定方法(推奨)

GA4では、DDAがデフォルトのアトリビューションモデルとして推奨されており、プロパティ全体に適用されます。今後の分析の標準となるため、基本的にはこちらでの設定が推奨されます。

- Googleアナリティクスにログインし、対象のプロパティを選択します。

-

左下のメニューから「管理」をクリックし、プロパティ列にある「アトリビューション設定」を選択します。

-

「レポート用アトリビューションモデル」のプルダウンメニューから、「データドリブン」を選択します。利用条件を満たしていない場合、この選択肢はグレーアウトしています。

-

画面下の「保存」ボタンをクリックして完了です。

上記の設定が完了すると、GA4内のすべてのレポート(広告レポートなど)におけるコンバージョンが、DDAに基づいて計算されるようになります。変更は将来のデータに適用され、過去のデータは変更されません。

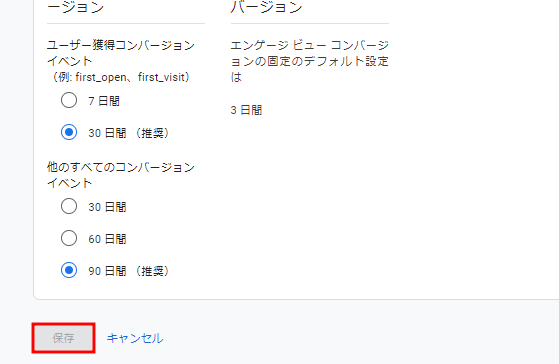

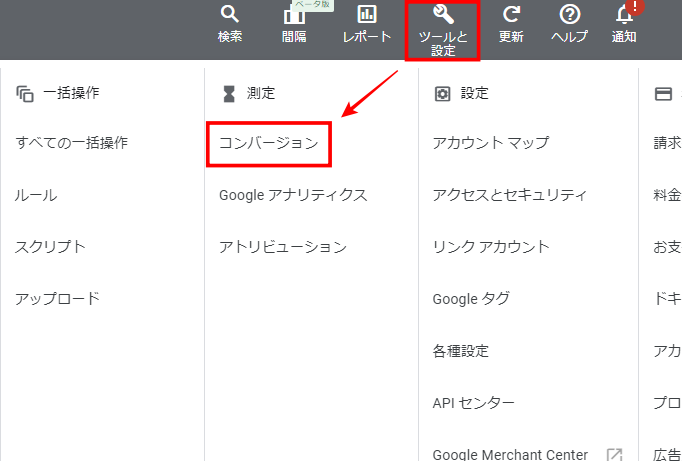

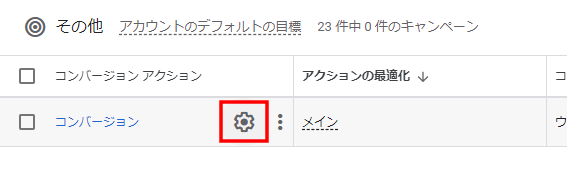

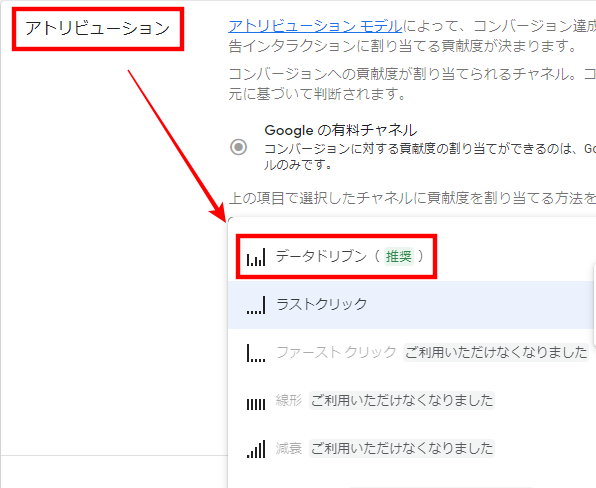

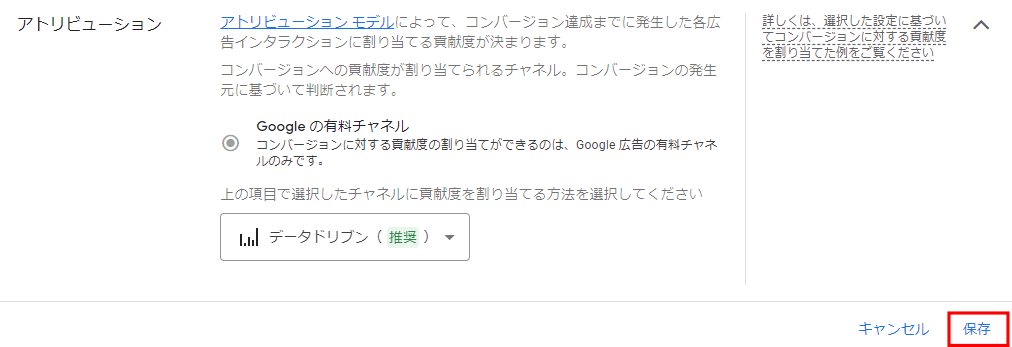

Google広告での設定方法

Google広告側では、コンバージョンアクションごとにアトリビューションモデルを設定できます。これにより、特定のコンバージョン(例:「商品購入」と「資料請求」)で異なるモデルを適用するといった柔軟な運用が可能です。

-

Google広告アカウントにログインし、右上の「ツールと設定」から、測定の列にある「コンバージョン」をクリックします。

-

アトリビューションモデルを変更したいコンバージョンアクションの名前をクリックします。

-

表示された詳細画面の下部にある「設定を編集」をクリックし、「アトリビューションモデル」のセクションを開きます。プルダウンメニューから「データドリブン」を選択します。

-

「保存」をクリックし、次の画面で「完了」をクリックして設定は終了です。

この設定により、Google広告のレポート上の「コンバージョン」列や、自動入札戦略の最適化に利用されるコンバージョンデータが、DDAに基づいて計算されるようになります。

正しい評価方法を取り入れて広告を最適化しよう

本記事では、データドリブンアトリビューション(DDA)について、その仕組みからメリット、注意点、具体的な設定方法までを包括的に解説いたしました。DDAは、単なる分析モデルの一つではなく、複雑化する現代のカスタマージャーニーを正確に捉え、広告投資の意思決定をデータに基づいて行うための強力な羅針盤です。

ラストクリックモデルによる評価の偏りから脱却し、「過去30日間に3,000回以上のクリック」と「300回以上のコンバージョン」という条件をクリアできれば、これまで見過ごされてきた広告の真の価値を可視化し、コンバージョンに最も貢献度の高い広告やキャンペーンを正確に特定できます。これにより、広告予算の最適化、自動入札の精度向上、そして最終的なROIの最大化が期待できます。

もちろん、導入にはデータ量の確保という時間的・金銭的コストが伴い、ブラックボックス化したモデルを使いこなすためのスキルも求められるという側面も存在します。しかし、これらの課題を理解した上で戦略的に導入すれば、そのリターンは計り知れません。高い費用をかけて失敗したくない、自社での分析や運用に不安があるという場合は、DDAの知見が豊富な外部の専門家や広告代理店に相談し、サポートを受けながら導入を進めることも有効な選択肢です。この機会に、貴社の広告運用をデータに基づいた、より高度なステージへと進化させることをご検討されてはいかがでしょうか。

当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで

・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安

・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい

・記事に書いてない問題点が発生している

・記事を読んでもよくわからなかった

など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう

▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)