宣伝失礼しました。本編に移ります。

Amazonに出店されている多くの事業者様にとって、売上をいかにして最大化するかは常に最重要課題であると存じます。その中で、Amazon広告、特に「スポンサープロダクト広告」は、売上向上に直結する最も強力なツールの一つです。しかし、その一方で「設定方法が複雑でよくわからない」「広告費ばかりかさんで利益が出ない」「ACOS(広告費売上高比率)をどう改善すればいいか不明」といったお悩みも頻繁に耳にします。本記事では、このような課題を解決するため、Amazonスポンサープロダクト広告の基本的な仕組みから、売上と利益を最大化するための具体的な設定手順、さらには運用中級者向けの高度な最適化テクニック、そしてトラブルシューティングまで、網羅的かつ実践的に解説いたします。この記事を最後までお読みいただくことで、スポンサープロダクト広告を単なるコストではなく、事業を成長させるための「戦略的投資」として活用するための知見を、すべて得られることをお約束します。

前提: Amazonは「購入意欲の高い検索」を捉える獲得型広告の主戦場

Amazonスポンサープロダクト広告の具体的な解説に入る前に、極めて重要な前提についてご理解いただく必要がございます。それは、Amazonというプラットフォームが、他のWeb媒体、例えばGoogleやYahoo!といった検索エンジンとは、ユーザーの利用目的(インテント)において根本的に異なるという点です。Google検索では、「〇〇とは?」といった情報収集(Knowクエリ)や、「〇〇へ行きたい」(Goクエリ)など、様々な目的のユーザーが混在しています。対して、Amazonを訪れるユーザーの目的は、そのほとんどが「何かを購入したい」(Buyクエリ)という、非常に明確かつ強力な購買意欲に集約されます。この「購買意欲の顕在化」こそが、Amazon広告を運用する上での最大の追い風となります。

さらに、Amazon内では多数の類似商品が販売されており、顧客は常に比較検討を行っています。これは「コモディティ化」した市場と言えますが、裏を返せば、自社商品の魅力を的確に伝えることができれば、競合商品からシェアを奪うチャンスが豊富に存在することを意味します。つまり、Amazon広告、とりわけスポンサープロダクト広告の戦略は、「既に存在する明確なニーズ(検索キーワードや閲覧商品)に対して、いかに自社商品を最適な解決策として提示できるか」という、サーチターゲティング、すなわち「刈り取り型」の思考が極めて有効に機能する市場なのです。この基本原則を念頭に置くことで、以降の解説の理解度が飛躍的に高まります。

Amazonスポンサープロダクト広告とは?売上直結の最重要施策を徹底解説

Amazonスポンサープロダクト広告とは、Amazon内で展開できる広告メニューの中でも、最も基本的かつ重要な「クリック課金型(CPC)」の広告です。その仕組みはシンプルで、ユーザーがAmazon内で特定キーワードを検索した際、その検索結果ページの上部や中部、あるいは特定の商品詳細ページを閲覧している際に、関連性の高い自社の商品を広告として表示させることができます。

表示される広告は、既存の商品ページの情報(商品画像、タイトル、価格、評価)を基に自動生成されるため、広告クリエイティブを別途作成する手間がかかりません。ユーザーは広告をクリックすると、直接その商品の詳細ページに遷移し、購入に至るという非常に短い導線を実現しています。

この広告の最大の特長は、前述の通り「今まさにその商品を、あるいは関連する商品を探している」という購買意欲が最高潮に達しているユーザーに対して、ピンポイントで商品を提示できる点にあります。検索結果の1ページ目という、いわばECサイトの“一等地”に自社の商品を露出させることで、埋もれがちな商品の視認性を飛躍的に高め、直接的な売上向上に大きく貢献します。費用は広告がクリックされた場合にのみ発生するため、無駄なコストを抑えつつ、効率的な販促活動が可能です。まさに、Amazonでの売上拡大を目指す上で、最初に取り組むべき最重要施策と言えるでしょう。

スポンサープロダクト広告の出稿資格と制限対象商品

スポンサープロダクト広告は非常に強力なツールですが、利用するためには一定の条件を満たす必要があります。また、Amazonのプラットフォームとしての健全性を保つため、一部の商品カテゴリについては広告掲載が制限または禁止されています。ここでは、広告出稿前に必ず確認すべきこれらの条件について、正確に解説いたします。

出稿資格:大口出品者であることが必須条件

Amazonスポンサープロダクト広告を出稿するためには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。特に重要なのは、Amazonの出品形態において「大口出品」プランを契約していることです。小口出品では広告機能を利用できませんのでご注意ください。

- 大口出品者またはベンダーであること: Amazonの出品者向けプログラムである「大口出品」に登録しているか、メーカーなどが直接Amazonに商品を卸す「ベンダーセントラル」を利用している必要があります。

- 良好なアカウントパフォーマンス: 出荷遅延率や注文不良率などの指標において、Amazonが定める基準を満たし、アカウントが健全な状態を維持していることが求められます。

- 広告掲載国への出荷能力: 広告を掲載するAmazonのマーケットプレイス(例: Amazon.co.jp)の国内に出荷できる体制が整っている必要があります。

- 有効な支払い方法: 広告費の支払いに使用する有効なクレジットカードなどが登録されていることが必須です。

- 出品可能なカテゴリーへの商品登録: 広告対象の商品が、後述する広告掲載可能な商品カテゴリーに正しく登録されている必要があります。

広告掲載が可能な主な商品カテゴリー

| 大型家電、自動車、ベビー & マタニティ、ビューティー、Amazon デバイスアクセサリー | 服 & ファッション小物、パソコン・周辺機器、エレクトロニクス、カメラ、食品 & 飲料、ドラッグストア | ホビー、ホーム(家具、インテリア、キッチン)、家庭用電化製品、オフィス用品、産業・研究開発用品、CD / レコード、ビデオ / DVD | 楽器、文房具・オフィス用品、ペット用品、シューズ & バッグ、PC ソフト、TV ゲーム | スポーツ & アウトドア用品、DIY・工具、おもちゃ、腕時計、ジュエリー |

広告掲載が制限・禁止されている商品カテゴリ

Amazonでは、法令や公序良俗、ユーザー保護の観点から、一部の商品の広告掲載を厳しく制限、あるいは全面的に禁止しています。これらの商品は、スポンサープロダクト広告だけでなく、他のAmazon広告メニューにおいても対象外となることがほとんどです。自社の商品が該当しないか、必ず事前にAmazonの公式ポリシーをご確認ください。以下に、主な制限対象商品を列挙します。

-

- 酒類: 法律に基づき、厳格な要件を満たす必要があります。

- 動物および動物を材料とする商品: ワシントン条約に抵触するものなどが含まれます。

- 医薬部外品および化粧品: 薬機法(旧薬事法)に準拠し、誇大な表現や未承認の効能効果を謳うことは禁止されています。

- 栄養補助食品(サプリメント): 同様に、薬機法や景品表示法に抵触する表現は使用できません。

- 医薬品、医療機器: 専門的な許可や資格が必要であり、原則として広告掲載は極めて厳しく制限されます。

- 武器および武器を模した商品: エアガン、ナイフ、催涙スプレーなど、危険を及ぼす可能性のある商品。

* アダルト商品: 露骨な性的表現を含む商品。

* 不快感を与える商品: 差別的、暴力的、またはグロテスクな内容を含む商品。

* タバコおよびタバコ関連商品: 電子タバコやそのリキッドなども含まれます。

* その他: 通貨、盗品、リコール対象商品、化学物質、農薬など、多岐にわたるカテゴリーで詳細な規定が設けられています。

これらのポリシーは随時更新される可能性があるため、定期的にセラーセントラル内のヘルプページ「制限対象商品」で最新の情報を確認することが不可欠です。

Amazonスポンサープロダクト広告を導入する3つの戦略的メリット

スポンサープロダクト広告を導入することは、単に商品を露出させる以上の、事業成長に繋がる戦略的なメリットをもたらします。ここでは、その中でも特に重要な3つのメリットについて深掘りして解説します。

メリット1:購買意欲が最高潮のユーザーに直接リーチできる

これがスポンサープロダクト広告における最大かつ最強のメリットです。前述の通り、Amazonのユーザーは「商品を買う」という明確な目的を持ってサイトを訪れています。彼らが検索窓に「ワイヤレスイヤホン ノイズキャンセリング」と入力した瞬間は、まさにその商品を比較検討し、購入しようとしているタイミングです。スポンサープロダクト広告は、この「購買意欲が最高潮に達した瞬間」を逃さず、自社商品を検索結果の最上部という最適な場所に提示することができます。これにより、他の広告媒体では実現が難しい、極めて高い費用対効果での売上獲得が期待できます。

メリット2:費用対効果(ACOS)を可視化し、利益ベースでの運用が可能

スポンサープロダクト広告では、広告経由の売上や広告費を詳細なレポートで確認できます。特に重要な指標が「ACOS(Advertising Cost of Sales / 広告費売上高比率)」です。これは「広告費 ÷ 広告経由の売上 × 100」で算出され、広告の費用対効果をパーセンテージで明確に示してくれます。例えば、ACOSが20%であれば、100万円の売上を上げるために20万円の広告費がかかったことを意味します。自社商品の利益率から「許容できるACOS(損益分岐ACOS)」を算出すれば、広告が利益に貢献しているかを正確に判断し、赤字のリスクを避けながら運用することが可能です。このデータドリブンなアプローチは、感覚的な広告運用から脱却し、事業全体の収益性を向上させる上で不可欠です。詳細は後述の最適化セクションで詳しく解説します。

メリット3:広告経由の売上がオーガニック検索順位を押し上げる「フライホイール効果」

これは見過ごされがちですが、非常に重要な長期的メリットです。Amazonの検索アルゴリズムは、商品の販売実績(売上件数、売上高)を検索順位決定の重要な要素としています。スポンサープロダクト広告を活用して商品の露出を増やし、販売実績を積み重ねることで、広告経由でないオーガニック検索(自然検索)の順位も徐々に上昇していく傾向にあります。つまり、「広告で売れる → 販売実績が増える → オーガニック順位が上がる → さらに自然に売れるようになる → 広告の効率も上がる」という、好循環、いわゆる「フライホイール効果」を生み出すことができるのです。これは、短期的な売上獲得だけでなく、中長期的な資産としての商品ページの強化に繋がる、極めて戦略的なメリットと言えます。

【最重要】2つのターゲティング手法:オートとマニュアルの役割と使い分け

スポンサープロダクト広告の成果は、このターゲティング設定で9割が決まると言っても過言ではありません。ターゲティングには大きく分けて「オートターゲティング」と「マニュアルターゲティング」の2種類が存在します。これらはどちらが優れているというものではなく、それぞれの役割を理解し、戦略的に使い分けることが成功の鍵となります。初心者はまずオートから始め、そこで得たデータを基にマニュアルへ移行・展開していくのが王道の運用フローです。

オートターゲティング:売れるキーワードとASINを自動発掘する「調査モード」

オートターゲティングは、Amazonのアルゴリズムが広告対象の商品情報(タイトル、商品説明文、仕様など)を自動的に解析し、関連性が高いと判断した検索キーワードや商品ページに広告を配信する手法です。広告主はキーワードや個別の商品を自ら設定する必要がなく、非常に手軽に広告を開始できるのが最大のメリットです。これは、運用初期段階において、自社では想定していなかったような「お宝キーワード」や、相性の良い競合商品(ASIN)を発見するための「調査・発掘モード」として極めて有効に機能します。ただし、Amazonの判断に委ねるため、意図しないキーワードで表示され、無駄なクリックが発生する可能性があるというデメリットも存在します。

オートターゲティングには、さらに4つの細かいマッチタイプがあり、それぞれを有効/無効にしたり、入札額を調整したりすることが可能です。

- ほぼ一致(Close match): 商品に密接に関連する検索キーワードに広告を表示します。例えば「革製 メンズ 長財布」を販売している場合、「本革 長財布 男性」などで表示されます。最もコンバージョンに繋がりやすい傾向があります。

- おおまか一致(Loose match): 商品に緩やかに関連する検索キーワードに広告を表示します。「革製 メンズ 長財布」の場合、「男性向け プレゼント」などで表示される可能性があります。リーチは広がりますが、関連性は低くなります。

- 代替商品(Substitutes): ユーザーが閲覧している商品詳細ページに対して、類似品として広告を表示します。競合他社の長財布ページに自社商品を表示させるイメージです。

- 補完商品(Complements): ユーザーが閲覧している商品詳細ページに対して、関連商品として広告を表示します。「革製 メンズ 長財布」の場合、同じブランドの「革製 小銭入れ」のページに表示されるなど、セットでの購入を促す際に有効です。

マニュアルターゲティング:利益を最大化する「攻略モード」

マニュアルターゲティングは、広告主自身が広告を配信したい「キーワード」や「商品(ASIN、カテゴリ)」を具体的に指定する手法です。オートターゲティングで成果の良かったキーワードやASINをこちらに移行し、個別に精緻な入札単価調整を行うことで、費用対効果(ACOS)を最大化させる「攻略・最適化モード」と言えます。設定と管理に工数はかかりますが、無駄な広告費を徹底的に排除し、利益を伸ばしていくためには必須のターゲティング手法です。

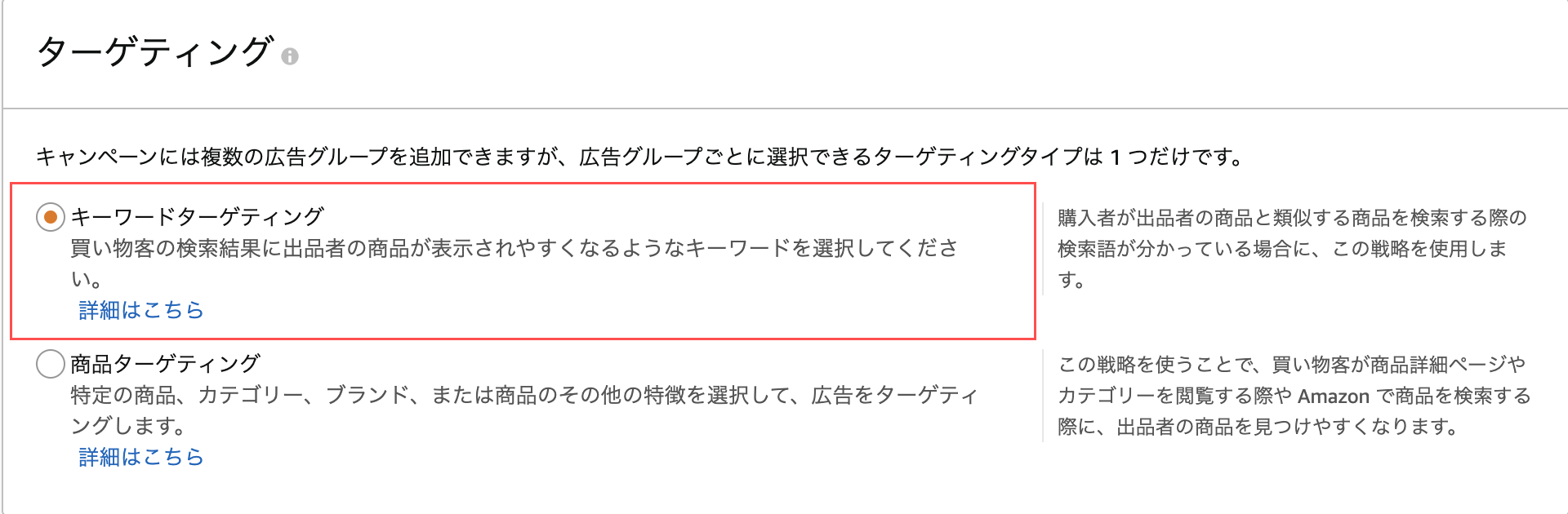

キーワードターゲティングの3つのマッチタイプ

マニュアルでキーワードを設定する際には、3種類の「マッチタイプ」を使い分けることが重要です。これにより、キーワードに対してどの程度厳密に一致した場合に広告を表示させるかをコントロールできます。

- 完全一致: 設定したキーワードと完全に同じか、ごく類似した(単数形/複数形、誤字など)検索語句にのみ広告を表示します。最もコントロール性が高く、コンバージョン率も高い傾向にありますが、表示機会は限定されます。例:「ワイヤレスイヤホン 防水」で設定 → 「ワイヤレスイヤホン 防水」での検索に表示。

- フレーズ一致: 設定したキーワードと同じ語順を含む検索語句に広告を表示します。キーワードの前後に他の単語が含まれていても表示対象となります。例:「ワイヤレスイヤホン 防水」で設定 → 「高音質 ワイヤレスイヤホン 防水」や「ワイヤレスイヤホン 防水 ランニング用」での検索に表示。

- 部分一致: 設定したキーワードの単語が、語順に関わらず含まれている、あるいは類義語と判断された検索語句に幅広く広告を表示します。最も表示機会が広がりますが、関連性の低い検索にも表示されるリスクがあります。例:「ワイヤレスイヤホン 防水」で設定 → 「防水 イヤホン ワイヤレス」や「ブルートゥースヘッドホン 雨」などでも表示される可能性があります。

なお、Google広告などで利用できる「絞り込み部分一致」はAmazon広告には存在しないため、この3つのマッチタイプを駆使して運用を組み立てる必要があります。

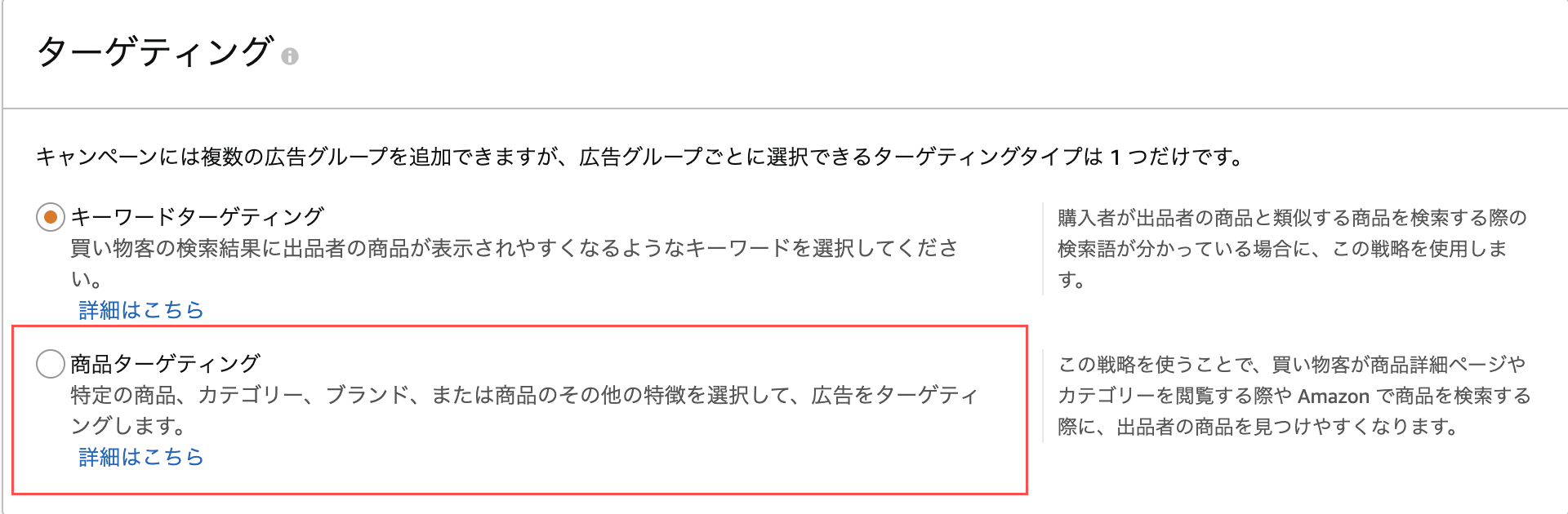

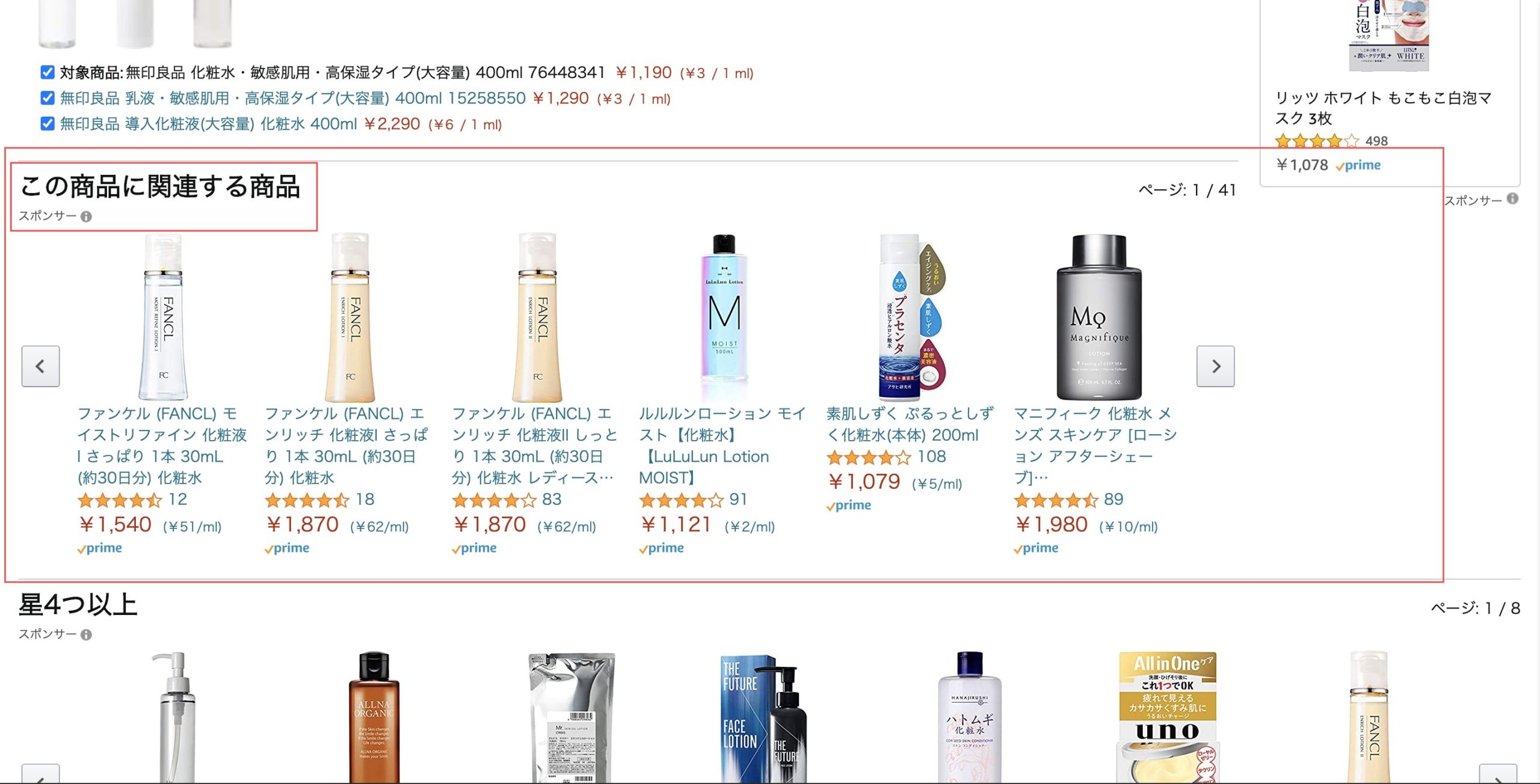

商品ターゲティング(PAT)の2つのアプローチ

商品ターゲティング(Product Attribute Targeting, PAT)は、キーワードではなく、「特定の商品」や「カテゴリ」を指定して広告を表示する手法です。これにより、競合分析や顧客の閲覧行動に基づいた戦略的な広告展開が可能になります。

- 個別商品の指定(ASINターゲティング): 特定のASIN(Amazon Standard Identification Number - Amazon内の商品固有番号)を指定し、その商品詳細ページに自社広告を表示させます。これは「競合の売れ筋商品の顧客を奪う」「自社の旧モデルのページに新モデルの広告を出す」「自社商品Aと一緒に使われることが多い補完商品Bのページに広告を出す(クロスセル)」といった、極めて具体的な戦術に有効です。

- カテゴリの指定: 特定の商品カテゴリを指定し、そのカテゴリ内の商品詳細ページに広く広告を表示します。さらに、ブランド、価格帯、レビューの星の数などで絞り込むことも可能です。例えば、「イヤホンカテゴリ」の中で、「価格が5,000円〜10,000円」で「星評価が4つ以上」の競合商品ページにのみ広告を表示するといった、精緻なターゲティングが実現できます。

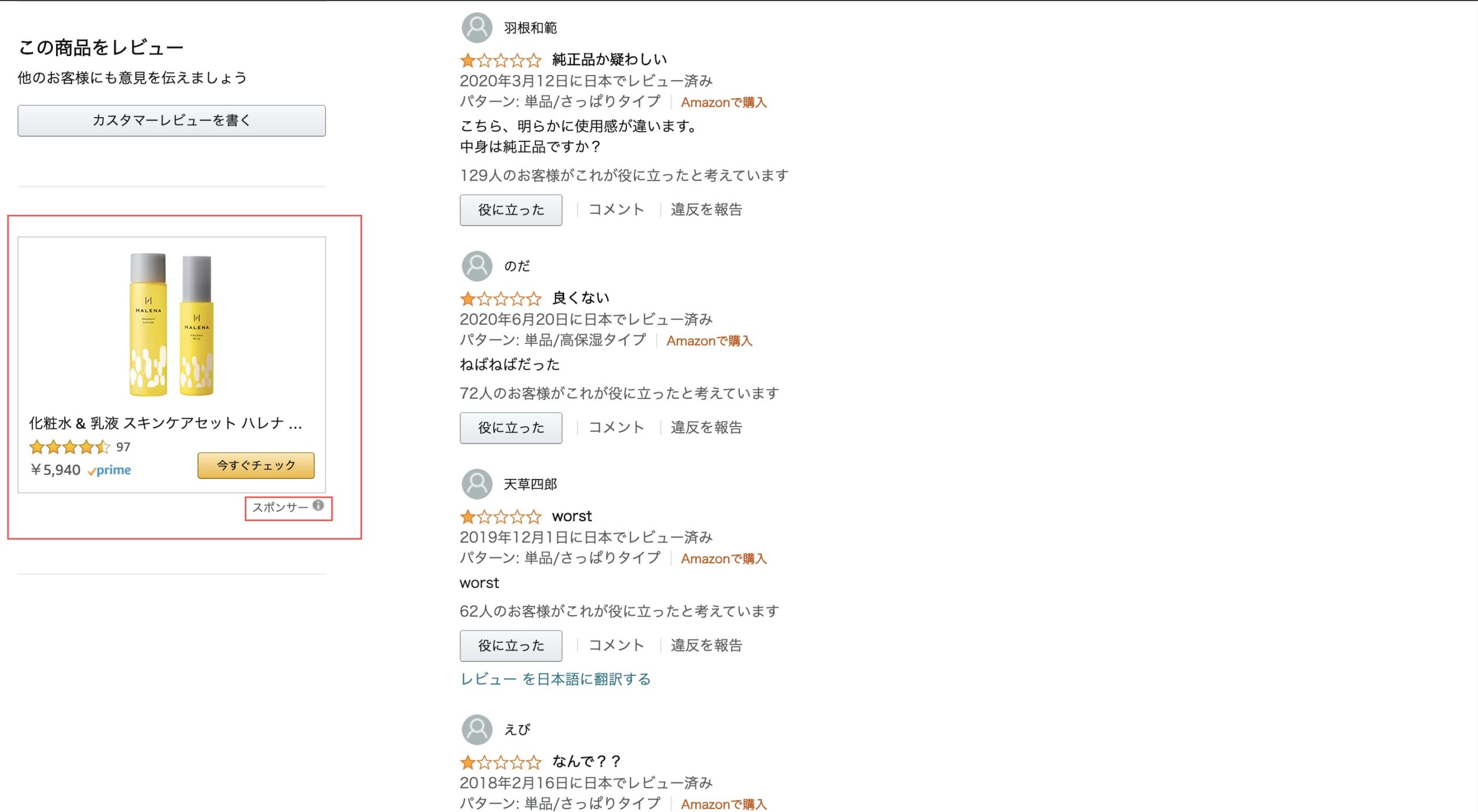

商品ターゲティングは、スポンサーディスプレイ広告と表示場所が似ているため混同されがちですが、スポンサープロダクト広告はより商品リストに溶け込んだ自然な形式で表示されるのに対し、スポンサーディスプレイ広告はバナー形式で表示されるという違いがあります。

↓スポンサードプロダクト(商品ターゲティング)

↓スポンサードディスプレイ

【実践編】売上を最大化するスポンサープロダクト広告の設定手順 7ステップ

ここでは、これまでの解説を踏まえ、実際にスポンサープロダクト広告のキャンペーンを作成するための具体的な手順を、7つのステップに分けて解説します。以下の手順に沿って設定を進めることで、初心者の方でも効果的なキャンペーンを立ち上げることが可能です。

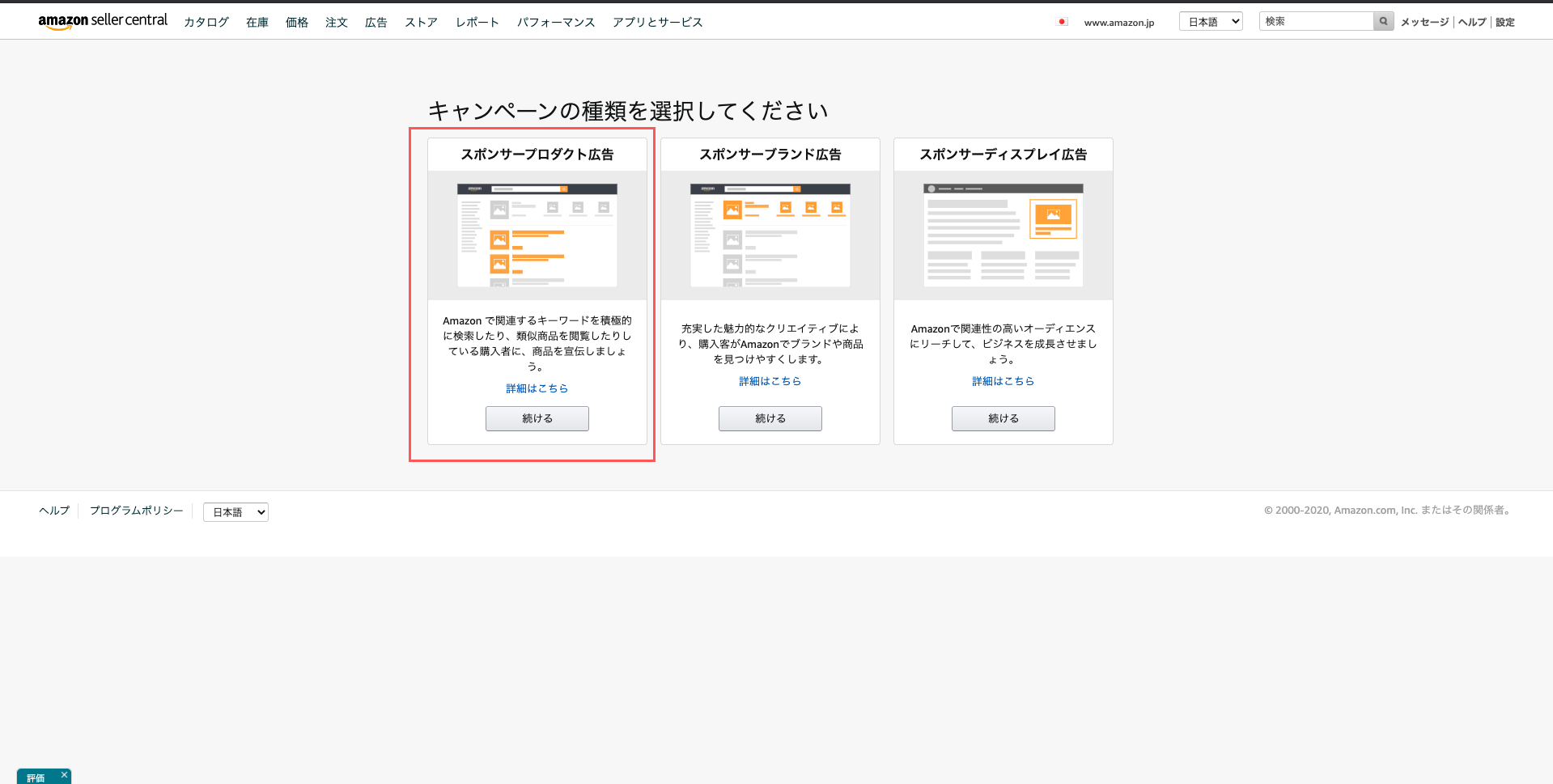

ステップ1:キャンペーンの種類を選択

まず、セラーセントラルのトップページから「広告」タブにカーソルを合わせ、「広告キャンペーンマネージャー」を選択します。表示された画面で「キャンペーンを作成する」ボタンをクリックし、キャンペーンの種類として「スポンサープロダクト広告」を選択します。

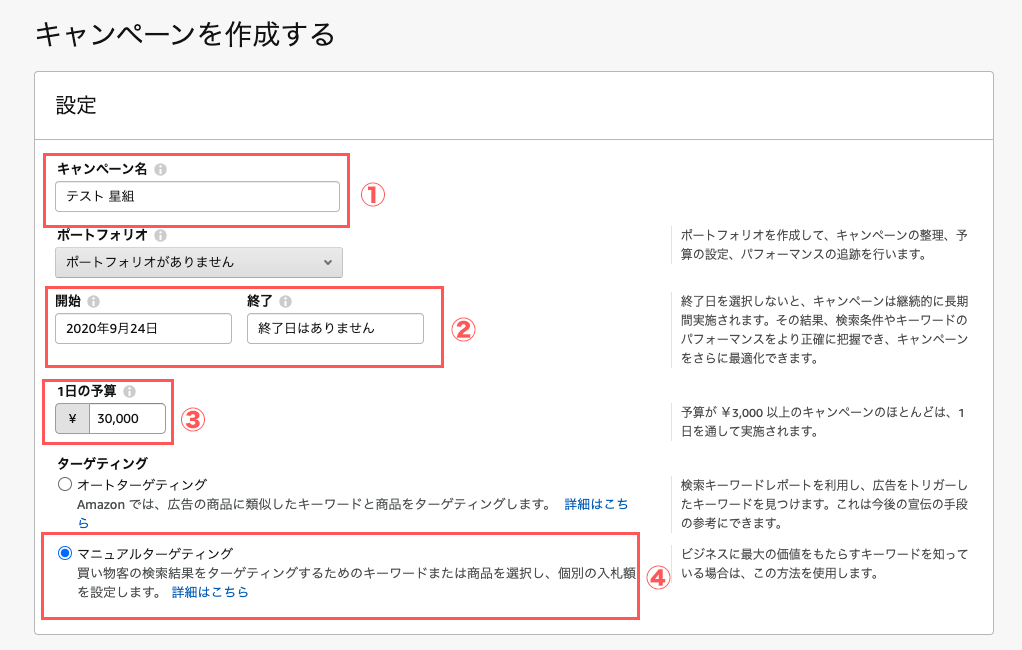

ステップ2:キャンペーン全体の設定

次に、キャンペーン全体の骨格となる設定を行います。

- キャンペーン名: 後から管理しやすいように、命名規則を決めておきましょう。例えば、「SP_オート_商品A_20250724」や「SP_マニュアル_キーワード軸_商品B_20250724」のように、「広告種別」「ターゲティング種別」「対象商品」「作成日」などを入れると、キャンペーンが増えてきても一目で内容を把握できます。

- 開始日と終了日: 開始日は通常、作成日となります。終了日は、特にセール期間などの限定的なキャンペーンでない限り、設定しない(無期限)ケースがほとんどです。

- 1日の予算: このキャンペーン全体で1日に使用する広告費の上限額を設定します。最初は3,000円~5,000円程度の少額から始め、パフォーマンスを見ながら調整していくのが安全です。この予算に達すると、その日は広告の表示が停止します。

ステップ3:ターゲティングタイプの選択

ここで「オートターゲティング」か「マニュアルターゲティング」かを選択します。前述の通り、初めて広告を出す商品や、どのようなキーワードで売れるかデータがない場合は、まず「オートターゲティング」を選択し、データ収集から始めることを強く推奨します。

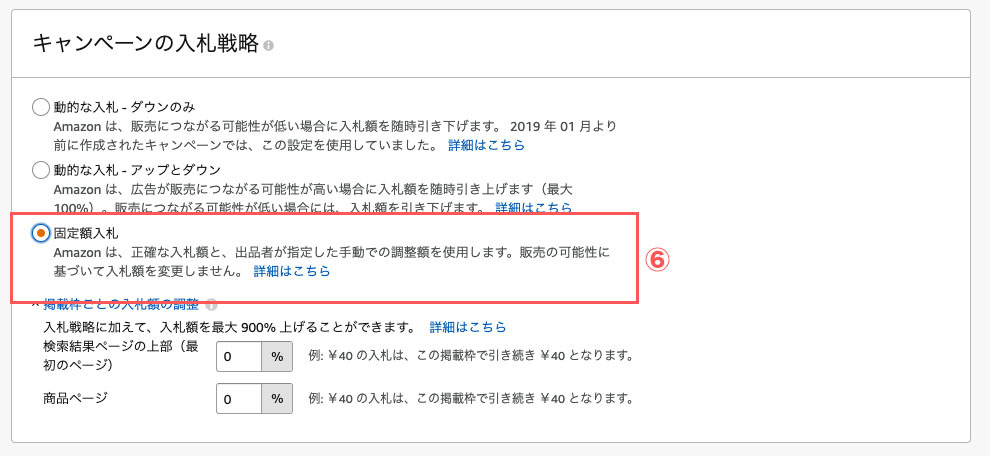

ステップ4:【重要】キャンペーンの入札戦略の選択と比較

これは広告費の使われ方を自動で最適化する機能です。自社の戦略に合わせて慎重に選択する必要があります。

- 動的な入札 - ダウンのみ: 設定した入札額を上限とし、Amazonのアルゴリズムがコンバージョン(購入)の可能性が低いと判断した場合に、自動で入札額を引き下げます。最もリスクが低く、初心者におすすめのデフォルト設定です。

- 動的な入札 - アップとダウン: コンバージョンの可能性が高いと判断された場合に最大100%(つまり2倍)まで入札額を引き上げ、可能性が低い場合には引き下げます。より積極的に売上を狙う場合に有効ですが、CPCが高騰するリスクもあります。

- 固定入札額: Amazonによる自動調整を行わず、常に設定した入札額で入札します。データに基づいて自身で厳密にコントロールしたい上級者向けの設定です。

ステップ5:広告グループの設定

次に、キャンペーン内の一つのかたまりである「広告グループ」を作成します。一つのキャンペーンの中に、複数の広告グループを作成することも可能です。

- 広告グループ名: これも管理しやすい名前を付けます。例えば、同じ商品でも「一般キーワード」「競合ASIN」などで広告グループを分けると、後々の分析や予算調整が容易になります。

- 商品リストの選択: この広告グループで広告を配信したい商品を、リストから選択するか、ASINやSKUを入力して追加します。広告グループ内には、関連性の高い商品(例:同じブランドの色違い、サイズ違いなど)をまとめるのが基本です。関連性の低い商品を混在させると、ターゲティングの精度が下がり、効果的な運用が困難になります。

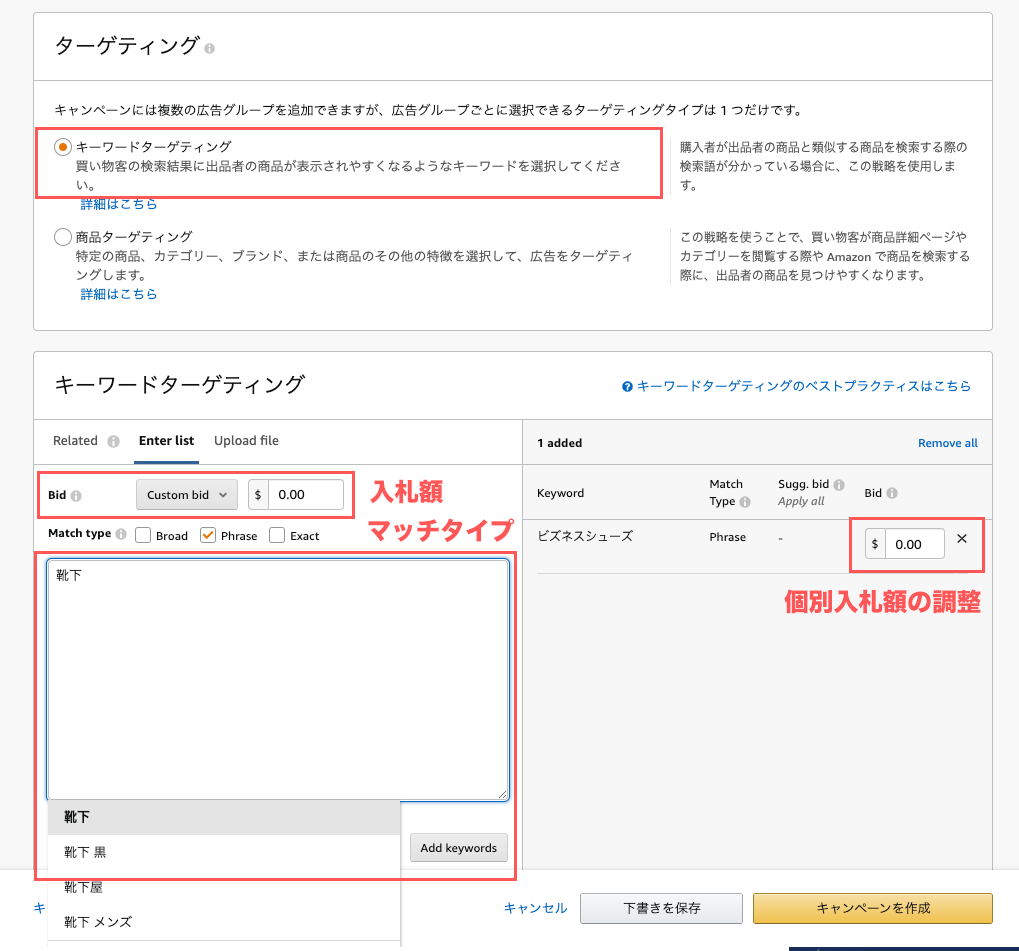

ステップ6:ターゲティングと入札額の設定

ここで、広告グループ単位での具体的なターゲティングと入札額を設定します。

- オートターゲティングの場合: 「デフォルトの入札額」を設定します。これが、この広告グループ内の全ターゲットに対する基本的なクリック単価の上限となります。最初は30円~50円程度に設定し、表示回数などを見ながら調整するのが一般的です。また、前述した4つのマッチタイプ(ほぼ一致など)ごとに、個別の入札額を設定することも可能です。

- マニュアルターゲティングの場合: 「キーワードターゲティング」または「商品ターゲティング」を選択し、具体的なキーワードやASIN、カテゴリを入力していきます。Amazonが提示する「推奨キーワード」や「推奨入札額」も参考にしつつ、キーワードごと、あるいは商品ターゲットごとに入札額を個別に設定します。

ステップ7:除外キーワード・除外ASINの設定

最後に、無駄な広告表示を防ぐための設定を行います。「除外キーワードターゲティング」と「除外商品ターゲティング」です。例えば、自社商品が「オーガニック」ではないのに、「オーガニック 〇〇」という検索で表示されてしまうと、無駄なクリックに繋がります。この場合、「オーガニック」を除外キーワードに設定することで、この無駄を防げます。キャンペーン作成時点では設定せず、運用を開始してデータが溜まってきた段階で、成果に繋がらない検索語句やASINを随時追加していくのが一般的です。

すべての設定が完了したら、「キャンペーンを開始」をクリックして、広告配信がスタートします。

【中級者向け】ACOSを改善し利益を伸ばす継続的最適化サイクル

広告キャンペーンは、作成して終わりではありません。むしろ、配信を開始してからが本番です。ここでは、収集したデータを基に、ACOS(広告費売上高比率)を改善し、広告からの利益を最大化するための、継続的な最適化サイクルについて具体的に解説します。このサイクルを実践できるかどうかが、初心者と中級者を分ける大きな境目となります。

すべての基礎:広告パフォーマンスレポートの活用術

最適化の第一歩は、現状を正確に把握することです。広告キャンペーンマネージャーでは、様々な指標を確認できますが、特に重要なのが「検索クエリレポート」です。これは、オートターゲティングキャンペーンにおいて、ユーザーが実際にどのような検索語句(検索クエリ)で広告をクリックし、購入に至ったかを確認できる、まさに「宝の山」とも言えるレポートです。

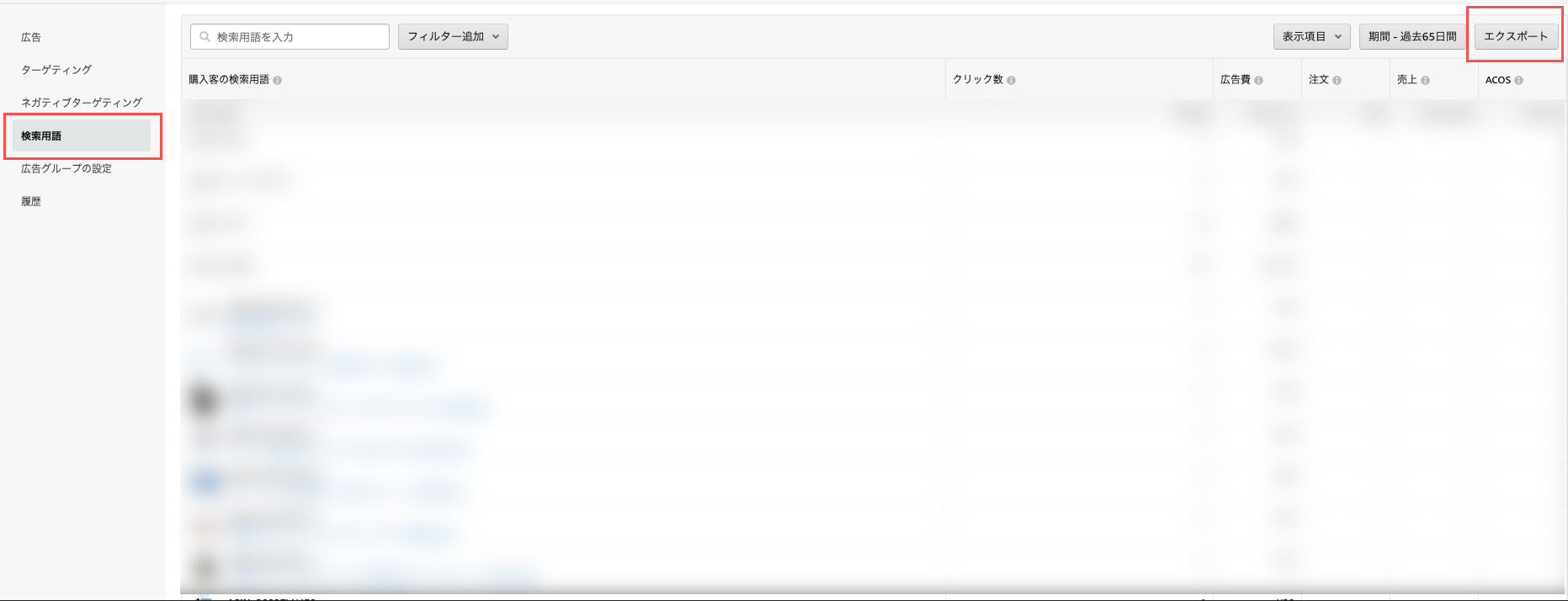

広告グループの詳細画面から「検索用語」タブをクリックすることで、データを閲覧・エクスポートできます。このレポートを定期的に(最低でも週に1回)確認し、以下の視点で分析します。

- コンバージョン(注文)に繋がっている検索語句・ASIN: これらは「お宝キーワード」「お宝ASIN」です。後述するハイブリッド戦略の要となります。

- クリックはされているが、コンバージョンに全く繋がっていない検索語句・ASIN: これらは広告費を無駄に消費している「お荷物キーワード」です。除外設定の対象候補となります。

- インプレッション(表示回数)は多いが、クリック率(CTR)が低い検索語句: ユーザーのニーズと、表示されている自社商品(画像やタイトル)が合っていない可能性があります。商品ページの改善を検討するヒントになります。

最重要指標「ACOS」の正しい理解と目標設定

最適化を行う上で、羅針盤となるのが「目標ACOS」です。ACOSが低ければ低いほど良い、というわけではありません。重要なのは、自社の利益構造に基づいた「許容できるACOS」を把握することです。その基準となるのが「損益分岐ACOS(ブレークイーブンACOS)」です。

損益分岐ACOS = 商品の利益率 (%)

例えば、販売価格が5,000円の商品で、原価やAmazon手数料などを差し引いた利益が1,500円の場合、利益率は30%(1,500円 ÷ 5,000円)です。この場合、損益分岐ACOSは30%となります。ACOSが30%であれば、広告費と利益がトントン、30%を超えると赤字、30%を下回れば黒字ということになります。

実際の「目標ACOS」は、この損益分岐ACOSを基に、確保したい利益を考慮して設定します。例えば、広告費を差し引いて10%の利益を確保したいのであれば、目標ACOSは20%(30% - 10%)となります。この目標ACOSを基準に、後述する入札単価の調整を行っていきます。

オートからマニュアルへ:ハイブリッド運用戦略

これがスポンサープロダクト広告運用の王道パターンです。

- オートターゲティングで広く網を張る: まず、オートキャンペーンで広告を配信し、「検索クエリレポート」から成果の出る検索語句やASINを発掘します。

- 成果の出たキーワード・ASINをマニュアルへ移行: 例えば、「ワイヤレスイヤホン 防水 ランニング」という検索語句で複数件のコンバージョンが発生した場合、このキーワードをマニュアルキャンペーンに「完全一致」や「フレーズ一致」で登録します。

- マニュアルで入札を強化: 移行したマニュアルキャンペーンでは、成果が出ることが分かっているため、オートキャンペーンよりも強気の入札単価を設定し、広告の表示機会を最大化させ、売上を安定的に確保しにいきます。

- 移行元のオートでは除外設定: マニュアルに移行したキーワードは、オートキャンペーン側では「除外キーワード(完全一致)」に設定します。これにより、同じキーワードでオートとマニュアルの広告が競合し、無駄に入札単価が高騰することを防ぎます。

このサイクルを繰り返すことで、オートで常に新しいキーワードを発掘しつつ、マニュアルで効率的に利益を上げていくという、非常に強力な運用体制を構築できます。

マニュアルキャンペーンの入札単価調整テクニック

マニュアルキャンペーンでは、キーワードやターゲットごとに細かく入札単価を調整することが、ACOS改善の鍵となります。ここでも基準となるのは「目標ACOS」です。

目標とするクリック単価(CPC)の計算式:

目標CPC = 商品単価 × コンバージョン率(CVR) × 目標ACOS

例えば、商品単価5,000円、CVRが10%、目標ACOSが20%のキーワードがあったとします。その場合の目標CPCは「5,000円 × 0.10 × 0.20 = 100円」と算出できます。現在の入札単価がこれより高ければ引き下げ、低ければ引き上げる、といった具体的な調整アクションに繋げることができます。CVRは、広告レポートからキーワードごとに確認可能です。

無駄な広告費を削減する「除外設定」の技術

利益を最大化するためには、売上を伸ばすことと同じくらい、無駄なコストを削減することが重要です。ここでも「検索クエリレポート」が活躍します。

レポートを分析し、「クリックは多数発生しているが、一定期間(例:過去30日間)で1件もコンバージョンがない」検索語句を見つけ出します。これらの語句は、自社商品との関連性が低いか、顧客のニーズと合致していない可能性が高いため、「除外キーワード」に設定します。フレーズ一致や完全一致で設定することで、無駄な広告費の流出を効果的に食い止めることができます。この作業は地道ですが、継続することで広告の費用対効果は着実に改善されていきます。

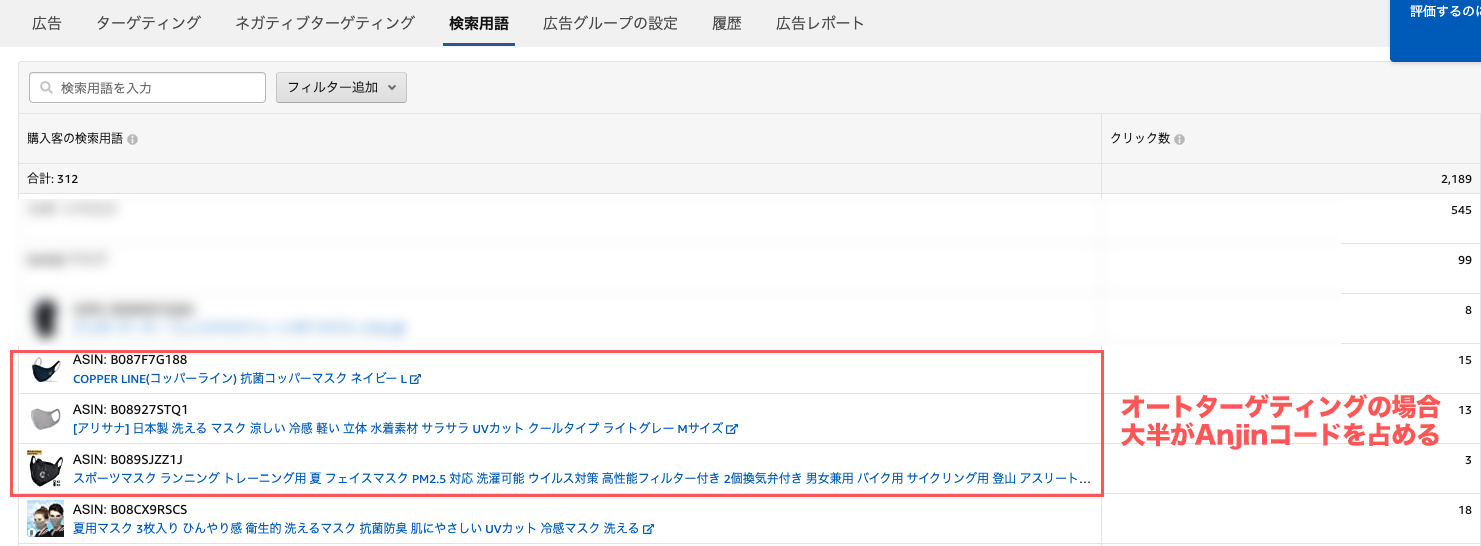

オートターゲティングの場合、下記のように検索用語はASINコード(例: B00RWF2Q8A)が大半を占めることもありますが、これらはユーザーが特定の商品ページを閲覧した際に広告が表示されたことを示しています。成果が出ていないASINは積極的に除外していきましょう。

【応用戦略】競合に差をつけるターゲティング戦術

基本的な最適化サイクルを回せるようになったら、さらに一歩進んだターゲティング戦術で、競合からシェアを奪い、売上をさらに加速させましょう。ここでは、具体的な3つの戦術を紹介します。

戦術1:自社ブランド保護と競合ブランド攻略(指名検索)

まず、自社のブランド名や商品名をキーワードとして設定することは、自社を守る上で必須の戦術です(ブランド保護)。なぜなら、何もしなければ、自社ブランド名で検索したユーザーの前に、競合他社が広告を表示し、顧客を奪っていく可能性があるからです。自社ブランド名での検索は、購入意欲が極めて高いため、完全一致・フレーズ一致で確実におさえておく必要があります。

同時に、これは競合に対しても同じことが言えます。競合のブランド名や商品名をキーワードとして設定し、広告を出稿するのです(競合ブランド攻略)。例えば、下の画像のように「バルクオム」と検索すると、競合である他社製品がスポンサープロダクト広告枠に表示されています。これは、バルクオムに興味を持っている顧客に対して、「こちらの商品も魅力的ですよ」と代替案を提示し、顧客を奪うことを狙った非常に有効な戦略です。品質や価格で自社製品に優位性がある場合は、特に効果を発揮します。

(バルクオムの検索例。競合製品の広告が表示されている)

戦術2:競合・類似商品のASINを狙い撃つ(商品ターゲティング)

これは、マニュアルの商品ターゲティング(PAT)を駆使した戦術です。Amazon内で自社商品と競合する、あるいはレビュー評価は高いが価格も高い商品などをリストアップし、それらのASINを直接指定して広告を表示させます。これにより、競合商品の購入をまさに検討しているユーザーに対して、最後の最後で「待った」をかけ、自社商品へ誘導することが可能になります。特に、自社商品が競合よりも価格が安い、機能が多い、レビューが良いといった明確な強みがある場合に絶大な効果を発揮します。

また、自社の商品ラインナップ内で、補完的な関係にある商品(例:プリンターとインクカートリッジ)のASINを相互にターゲティングすることで、クロスセルを促進し、顧客単価の向上を狙うこともできます。ASINでの検索やターゲティングは、Amazon内では非常に活発に行われており、これを制することが売上拡大の鍵となります。

戦術3:潜在ニーズを捉える一般キーワードの選定方法

「商品名」や「カテゴリ名」といった直接的なキーワードは、当然ながら競合も多く、入札単価が高騰しがちです。そこで、ユーザーが抱える「課題」や「悩み」、「利用シーン」といった、より上流のニーズを捉えるキーワードを発想し、設定する戦術が有効になります。

これは、6W2H(When, Where, Who, Whom, What, Why, How, How much)のフレームワークで考えると発想しやすくなります。例えば、「防災ラジオ」を販売しているとします。「防災ラジオ」は直接的なキーワードですが、ユーザーのニーズを深掘りすると、「Why:なぜ欲しいのか? → 地震や台風に備えたい」「When:いつ使うのか? → 停電した時」といった課題が見えてきます。ここから、「地震 備え」「台風 対策」「停電 グッズ」といった、一見すると商品から少し離れたキーワードが候補として挙がってきます。これらのキーワードは競合が少なく、比較的安いCPCで、潜在的な顧客層にアプローチできる可能性があります。アカウント構築の初期段階で、様々な角度からキーワードを洗い出しておくことが重要です。

【具体例】スポンサープロダクト広告の成果を出す活用法

ここでは、これまで解説してきた戦略や戦術を、具体的なアクションに落とし込んだ活用例をステップ形式で紹介します。

活用例1:オートターゲティングで「お宝」を発掘する

繰り返しになりますが、これが全ての基本です。まずは低い入札単価(例:30円)でオートターゲティングキャンペーンを開始し、最低でも1〜2週間はデータを蓄積します。そして、広告グループの「検索用語」レポートをエクスポートし、Excelやスプレッドシートで分析します。

Step 1: 検索用語レポートをエクスポートする

広告グループに入り、「検索用語」タブから期間を指定してレポートをエクスポートします。

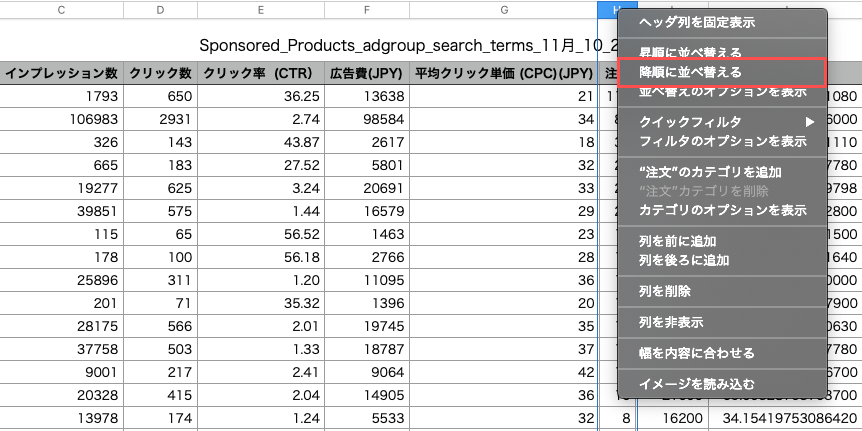

Step 2: 成果の高い検索語句・ASINを特定する

エクスポートしたファイルの「7日間の注文数」列を「降順」に並べ替えます。これにより、どの検索語句やASINが購入に繋がっているかが一目瞭然になります。

Step 3: 特定したキーワード・ASINをマニュアルキャンペーンに追加する

ここで特定した「売れる」と証明されたキーワードやASINを、別途用意したマニュアルキャンペーンに、それぞれキーワードターゲティング、商品ターゲティングとして追加します。この際、オートキャンペーン側ではこれらのキーワード・ASINを「除外設定」することを忘れないようにしてください。

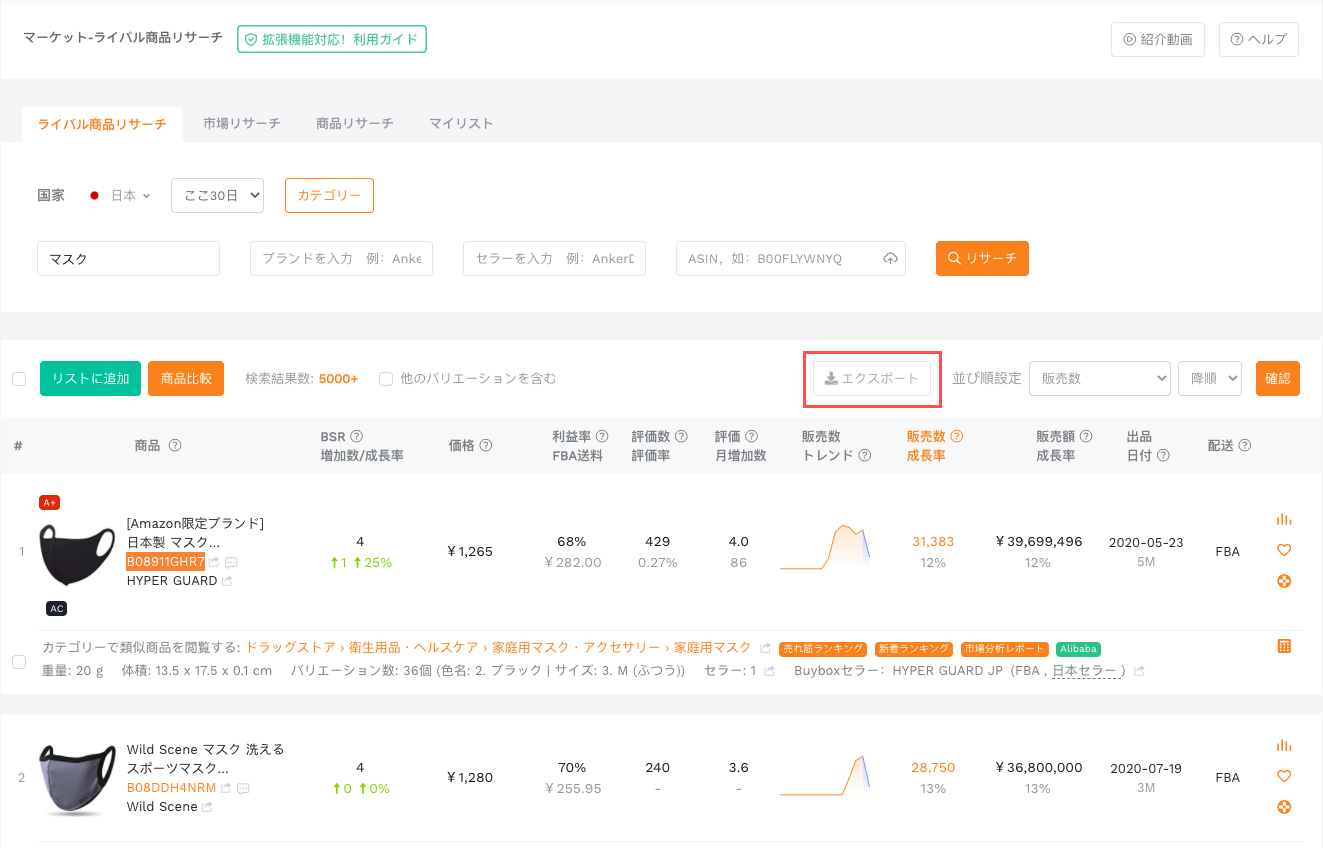

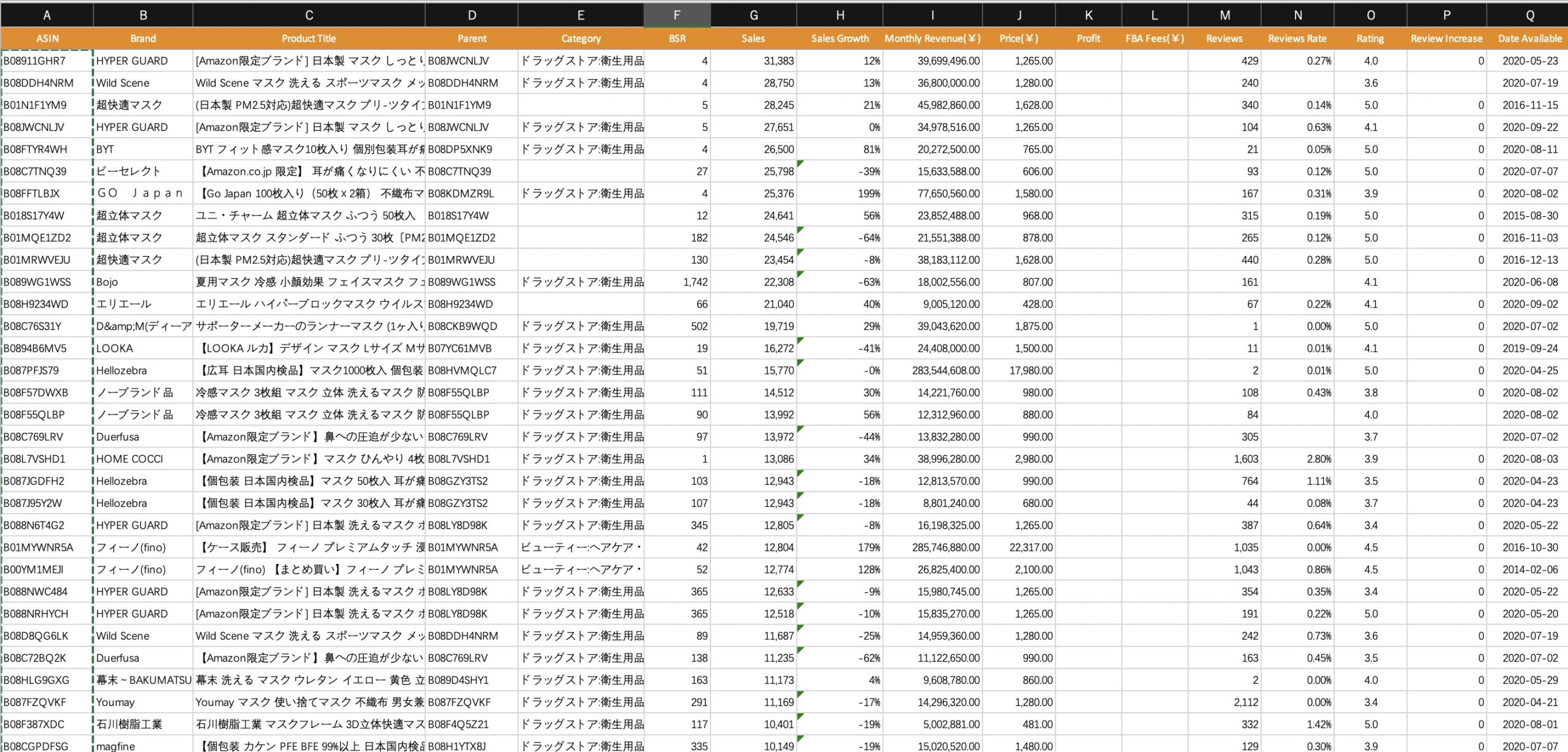

活用例2:ツールを活用して競合のASINを効率的に入札する

競合のASINを一つ一つ手動で探すのは大変な作業です。そこで、サードパーティ製の分析ツールを活用することで、この作業を大幅に効率化できます。例えば、「セラースプライト」のようなツールを使用すると、特定のキーワードで上位表示されている商品のASINを一括で抽出し、エクスポートすることが可能です。

Step 1: ツールで競合商品をリサーチする

ツールの「ライバル商品リサーチ」などの機能で、メインターゲットとなるキーワード(例:「ワイヤレスイヤホン」)を検索し、上位に表示される競合商品をリストアップします。

Step 2: ASINをエクスポートし、広告に設定する

リストアップされた商品のASINをファイルにエクスポートし、そのASINリストをコピーして、マニュアルの商品ターゲティングキャンペーンに一括で貼り付けて設定します。これにより、短時間で網羅的な競合ASINターゲティングを実現できます。

活用例3:ブランド名での防衛と攻略を徹底する

自社ブランド名での出稿は、単に自社を守るだけでなく、顧客のブランド体験を守る上でも重要です。自社ブランド名で検索した際に、最初に表示されるのが自社の商品であれば、顧客は安心して購入プロセスに進めます。しかし、そこに競合の広告が表示されていると、顧客は混乱し、最悪の場合、ブランドイメージが損なわれる可能性すらあります。自社ブランド名は、必ず完全一致でおさえましょう。

そして、その裏返しとして、競合のブランド名での出稿も積極的に行います。これは、単に売上を奪うだけでなく、市場における自社のポジションを相対的に高める効果も期待できます。「あの有名ブランドと並んで表示される商品」として、顧客に認知されるきっかけにもなり得るのです。

活用例4:代替品・補完品の概念でキーワードを拡張する

顧客が商品を購入する行為の本質は、何らかの「課題解決」や「目的達成」にあります。この本質的なニーズ(ジョブ)を捉えることで、キーワードの幅は大きく広がります。例えば、ユーザーが「ライター」を探しているとします。このユーザーの目的は「火を点ける」ことです。であるならば、代替手段である「マッチ」や「着火剤」といったキーワードでも、広告を表示してみる価値はあるかもしれません。特に、自社製品が従来の方法よりも優れた解決策を提供できる場合(例:風に強いターボライターなど)は、非常に有効です。

このように、「ユーザーはこの商品で何をしたいのか?」という視点で考えることで、競合が見落としているようなキーワードを発見し、ブルーオーシャン市場で優位に広告を展開することが可能になります。

よくある失敗事例とトラブルシューティング

スポンサープロダクト広告を運用していると、様々な壁に突き当たります。ここでは、多くの運用者が経験する典型的な失敗事例と、その具体的な解決策(トラブルシューティング)を解説します。

ケース1:「広告が表示されない・インプレッションが伸びない」

キャンペーンを開始したのに、全く広告が表示されない、あるいは表示回数が極端に少ないというケースです。

- 原因① 入札単価が低すぎる: 最も多い原因です。設定したキーワードやターゲットのオークションに勝てていない可能性があります。Amazonが提示する推奨入札額の範囲内か確認し、少しずつ引き上げて様子を見てください。

- 原因② 予算が低すぎる: 1日の予算がすぐに上限に達してしまい、日中の早い段階で広告表示が停止している可能性があります。キャンペーンレポートで、予算が上限に達している時間帯を確認し、必要であれば予算を引き上げてください。

- 原因③ カートが獲得できていない: スポンサープロダクト広告は、自社が出品している商品ページの「ショッピングカートボックス(購入ボタン)」を獲得している場合にのみ表示されます。価格や配送スピードで他の出品者に負けてカートを失っていると、広告は表示されません。セラーセントラルでカート獲得率を確認してください。

- 原因④ 広告対象商品の在庫切れ: 当然ですが、在庫がなければ広告は表示されません。基本的なことですが、見落としがちなポイントです。

ケース2:「クリックはされるが売れない(CVRが低い)」

広告費はかさむのに、一向に売上に繋がらない、最も悩ましいケースです。

- 原因① 商品ページに魅力がない: 広告をクリックした後の商品詳細ページ(LP)に問題がある可能性が最も高いです。高画質で多様な商品画像、商品のメリットが伝わるキャッチーなタイトル、詳細で分かりやすい商品説明文、A+コンテンツの活用、そして何より「高評価のレビュー」が揃っているか、徹底的に見直してください。クリックされるということは、広告自体は魅力的だということです。問題はクリックの受け皿にあります。

- 原因② ターゲティングのズレ: 広告を表示しているキーワードやターゲットと、実際の商品の関連性が低い可能性があります。例えば、「格安」を求めるユーザーが多いキーワードで高価格帯の商品を広告しても、購入には至りません。「検索クエリレポート」を分析し、コンバージョンに繋がっていない無関係な語句は除外設定しましょう。

- 原因③ 価格競争力がない: クリックしたユーザーは、必ずと言っていいほど競合商品と比較します。そこで価格が著しく高い場合、購入をためらうのは当然です。市場価格を調査し、価格設定が適正かを見直す必要があります。

ケース3:「ACOSが高騰し、赤字になっている」

売上は立っているものの、広告費がそれ以上にかかり、利益を圧迫している、あるいは赤字になっているケースです。

- 原因① クリック単価(CPC)が高すぎる: 成果に見合わない高い入札単価で入札を続けている可能性があります。前述の「目標CPC」の計算式を参考に、キーワードごとの入札単価を見直してください。特に成果の悪いキーワードは、思い切って入札を停止するか、大幅に引き下げる判断も必要です。

- 原因② コンバージョン率(CVR)が低すぎる: 上記ケース2と同様の問題です。CPCが適正でも、CVRが低ければACOSは高騰します。商品ページの改善は、ACOS改善の最重要課題です。

- 原因③ 無駄なキーワードに入札し続けている: これも繰り返しになりますが、「除外設定」が不十分なケースです。定期的な検索クエリレポートの分析と、成果の出ないキーワードの除外を徹底することで、ACOSは着実に改善します。

Amazonスポンサープロダクト広告のまとめ

本記事では、Amazonスポンサープロダクト広告について、その基本的な仕組みから、売上と利益を最大化するための具体的な設定方法、そして継続的に成果を出し続けるための最適化サイクル、さらには応用的な戦術やトラブルシューティングに至るまで、包括的に解説いたしました。

スポンサープロダクト広告は、「買いたい」という明確な意図を持ったユーザーに、最適なタイミングで商品を届けることができる、極めて強力な獲得型広告です。その一方で、成果を出すためには、ただ設定して終わりではなく、データを基にした仮説検証と改善のサイクルを継続的に回し続けることが不可欠となります。オートターゲティングで新たな可能性を発掘し、マニュアルターゲティングで利益を刈り取るハイブリッド運用を実践し、ACOSという羅針盤を頼りに航海を続けることで、必ずや貴社のAmazonでのビジネスを新たなステージへと導くことができるはずです。

設定項目も多く、最初は戸惑うこともあるかと存じますが、本記事で解説した内容を一つずつ実践し、貴社の売上最大化にお役立ていただければ幸いです。

当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで

・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安

・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい

・記事に書いてない問題点が発生している

・記事を読んでもよくわからなかった

など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう

▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)