宣伝失礼しました。本編に移ります。

LINE広告における「クロスターゲティング」機能は、2025年3月26日をもってサービスの提供を完全に終了いたしました。2019年12月の発表以降、多くの広告主にとってコンバージョン獲得の精度を高めるための強力な手段でしたが、LINEのサービス統合と機能進化に伴い、その役割はより高機能なプラットフォームへと引き継がれることになります。現在「クロスターゲティング」というキーワードで情報を探されている方は、その機能の概要を理解したいという目的以上に、「クロスターゲティングに代わる、現在の最適な広告手法は何か?」という、より実践的な解決策を求めていることと推察いたします。本記事では、まず過去の機能であるクロスターゲティングが、獲得型広告においてどのような価値を持っていたのかを振り返ります。その上で、この記事の核となる、後継機能「LINEビジネスマネージャー」を徹底的に解説いたします。ビジネスマネージャーへの移行手順、具体的な設定方法、そして最終的なコンバージョン獲得とCPA(顧客獲得単価)改善に直結する戦略的な活用法まで、現在のLINE広告で成果を出すために必要な情報を網羅的にお伝えします。既にLINE広告を運用されている方はもちろん、これからLINE広告を活用して事業成長を加速させたいとお考えの方も、本記事を最後までお読みいただくことで、明日からのアクションに繋がる具体的な知見を得られることをお約束します。

また、LINE広告全体の戦略について、より体系的な理解を深めたい場合は、以下の記事も併せてご参照ください。

(参考)過去の機能「LINE広告クロスターゲティング」とは何だったのか?

本章では、既に提供を終了した「クロスターゲティング」機能が、かつてのLINE広告においてどのような役割を担っていたのかを記録として解説します。この機能の本質を理解することは、後継機能である「LINEビネスマネージャー」の重要性をより深く把握するために不可欠です。

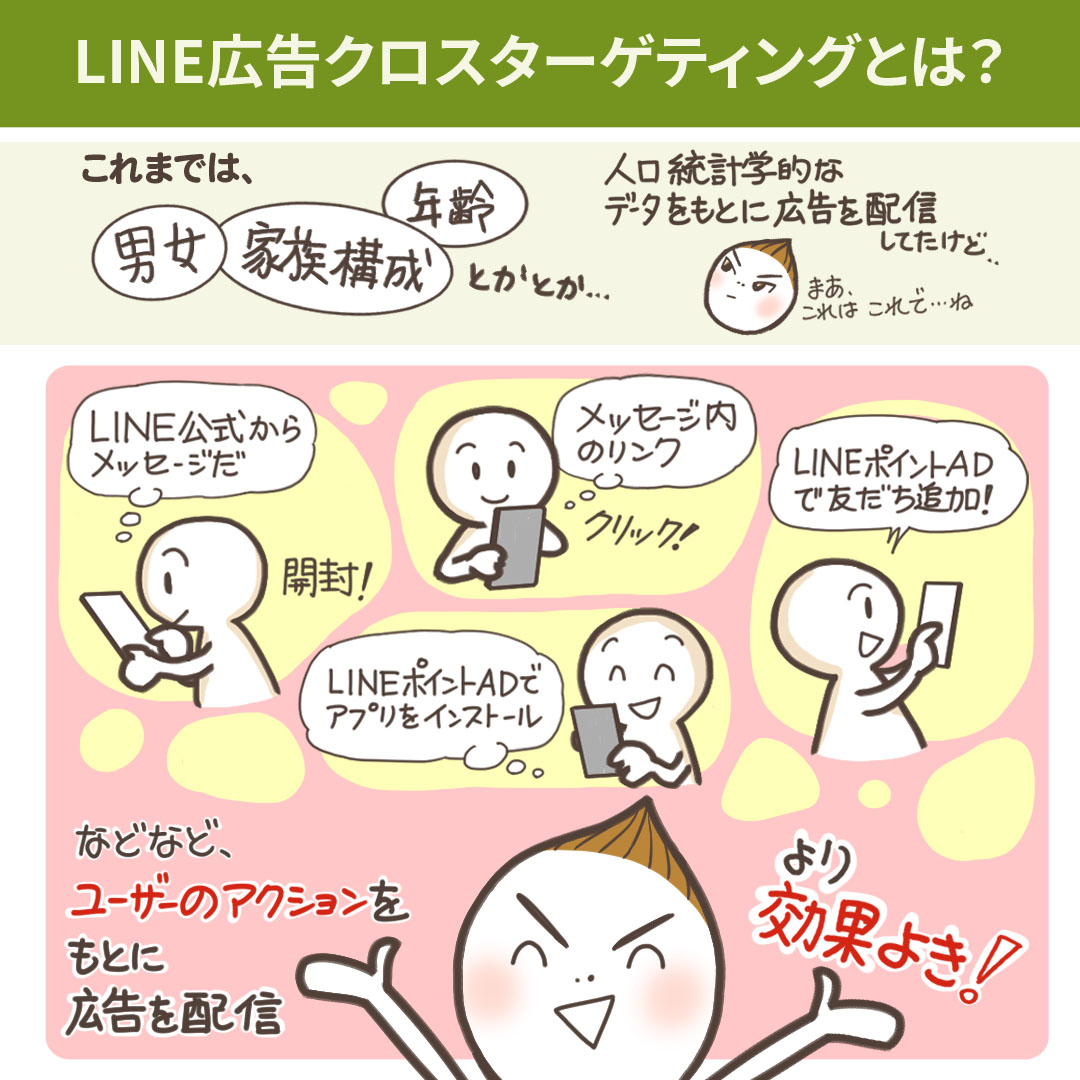

過去のLINE広告におけるクロスターゲティングとは、LINEが提供する複数の法人向けプロダクト(LINE公式アカウント、LINE広告など)間で、それぞれのサービスが独自に取得したユーザーデータを横断的に活用し、広告配信の最適化を図るための機能でした。この機能が登場する以前、広告主は各プロダクトが持つデータに基づいて、それぞれ独立したターゲティング設定を行う必要がありました。例えば、LINE公式アカウントで蓄積した「友だち」のデータと、LINE広告で蓄積した「サイト訪問者」のデータは、それぞれが分断されたサイロの中に存在していたのです。クロスターゲティングは、このプロダクト間の壁を取り払い、データを相互に連携させることで、より一貫性のある、ユーザー行動に基づいた広告戦略を可能にしました。具体的には、LINE公式アカウントからのメッセージを開封したという熱量の高いユーザーや、メッセージ内のリンクをクリックしたという明確な興味を示したユーザーのデータ(オーディエンス)を、LINE広告の配信対象として利用することができました。逆に、LINE広告経由で既に商品を購入(コンバージョン)したユーザーを、その後の同一商品の広告配信から除外することも可能でした。これにより、広告主は無駄な広告費の削減と、コンバージョンに至る可能性がより高いユーザー層への集中的なアプローチを両立させることができたのです。ユーザー視点で見ても、自身の行動や興味関心とは無関係な広告や、既に購入済みの商品の広告が何度も表示されるといった不快な体験が減少するため、企業とユーザー双方にとってメリットの大きい機能でした。この「ユーザーの行動履歴に基づいて、プロダクトを横断したターゲティングを実現する」という思想こそが、クロスターゲティングの核心であり、その後のLINE広告の進化の礎となった重要な概念と言えます。この思想は、現在の「LINEビジネスマネージャー」において、より広範かつ高度な形で実現されています。

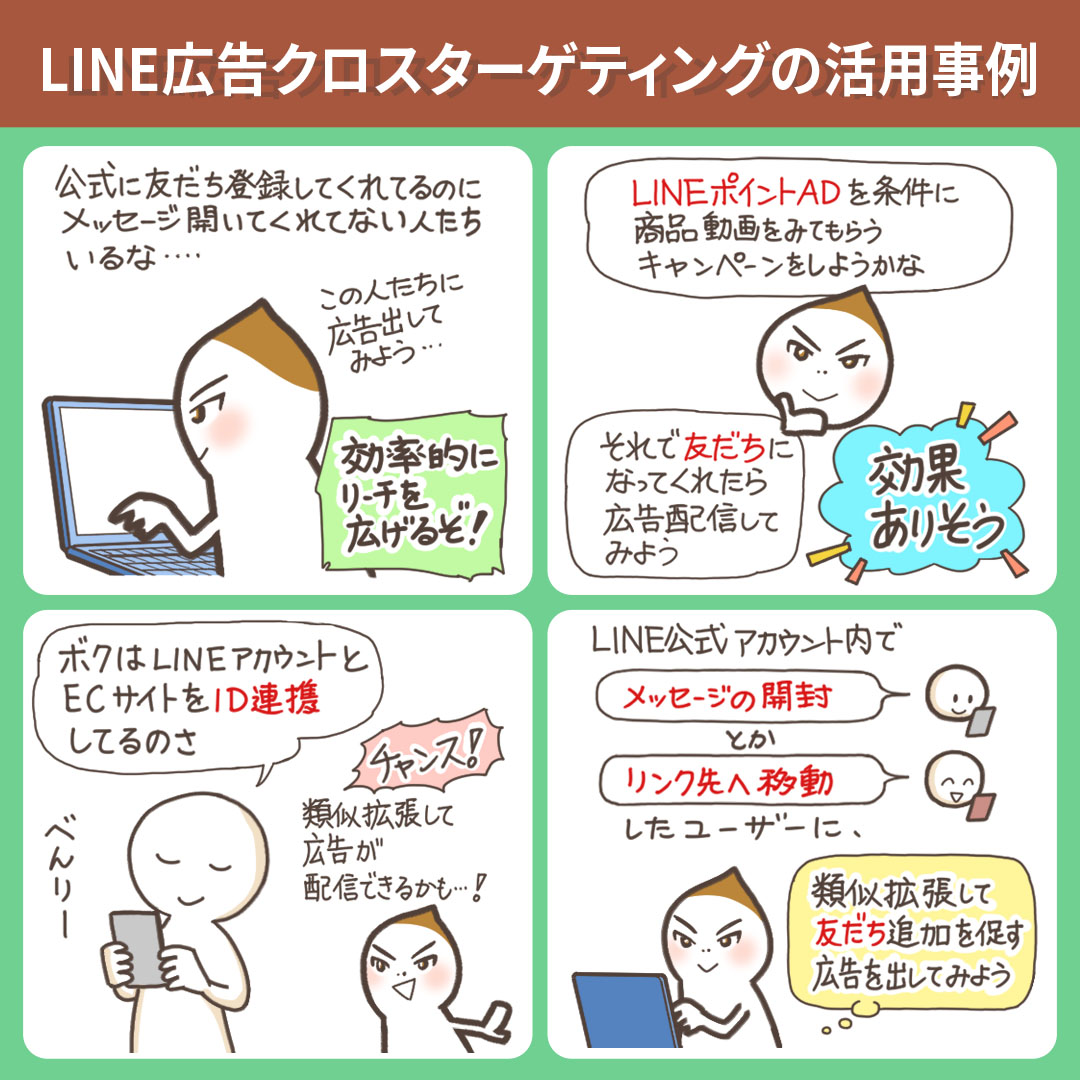

この画像が示すように、従来は点として散らばっていたユーザーとの各接点が、クロスターゲティングによって線として結ばれました。例えば、LINEポイントADで動画を視聴したユーザーは、商品やサービスに対する一定の理解があると判断できます。この「動画視聴済み」という行動データをLINE広告と連携させることで、そのユーザーに対して、より購入を後押しするような具体的なオファー(例:初回限定割引)を提示するリターゲティング配信が可能になりました。これは、画一的なデモグラフィックデータ(年齢、性別、地域など)によるターゲティングと比較して、遥かに高い精度でのコンバージョン獲得を期待できる手法でした。ユーザーが自発的に起こした「アクション」という明確なシグナルを基盤にターゲティングを構築できるため、広告費の費用対効果(ROAS)を最大化したいと考えるすべての獲得型広告の運用担当者にとって、非常に価値の高い機能だったのです。

クロスターゲティングが目指した「プロダクト横断での獲得最適化」

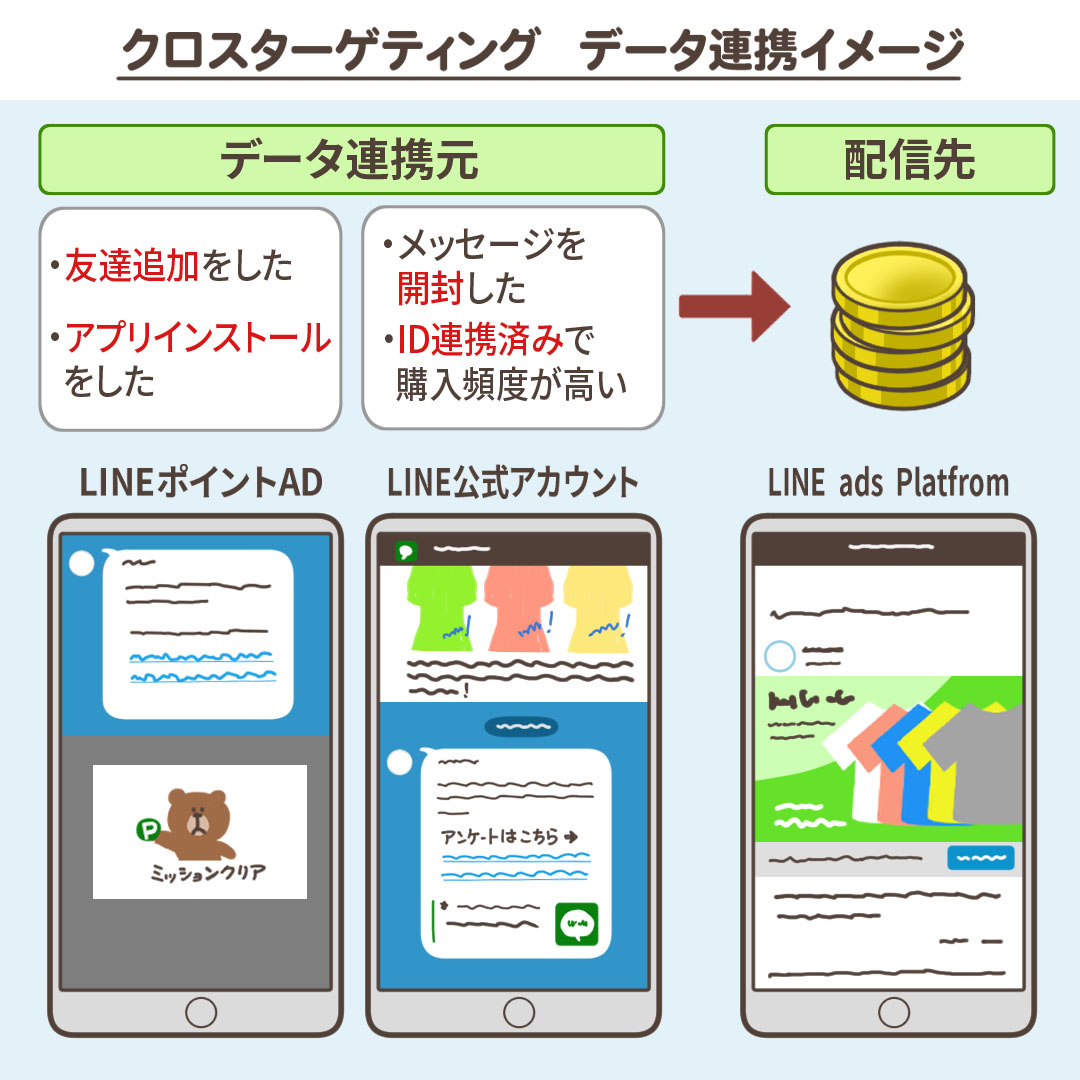

クロスターゲティング機能が提供した価値は、単なるデータの連携に留まりません。その本質は、LINEの多様なサービスを統合的に活用し、「コンバージョン獲得」という最終目標への道筋を最適化することにありました。本章では、具体的にどのようなデータの流れが、獲得効率の向上に貢献していたのかを解説します。

LINE広告での配信における獲得効率の向上

クロスターゲティングの最も代表的な活用法は、他のLINEプロダクトで得られた熱量の高いオーディエンスを、LINE広告の配信に活用することでした。これは、獲得型広告における「ターゲティング精度」を飛躍的に向上させるものでした。

具体的には、以下のようなオーディエンスデータをLINE広告の配信に利用できました。

- LINE公式アカウントのオーディエンス:メッセージを開封したユーザー、メッセージ内のURLをクリックしたユーザー、リッチメニューをタップしたユーザーなど、能動的なアクションを起こした「見込み顧客」のリストです。これらのユーザーは、自社の製品やサービスに既に興味を持っている可能性が極めて高く、彼ら、あるいは彼らに類似したユーザーに広告を配信することは、CPA(顧客獲得単価)を大幅に改善する上で非常に効果的でした。例えば、新商品の案内メッセージをクリックしたユーザーだけに、その商品の購入を促す広告を配信するといった、極めて精緻なアプローチが可能だったのです。

- LINEポイントADのオーディエンス:特定のミッション(例:友だち追加、アプリインストール、動画視聴)をクリアしたユーザーのリストです。インセンティブが動機であるとはいえ、ユーザーは企業が提示した特定のアクションを完了しています。このデータを活用することで、例えば「動画を最後まで視聴したユーザー」に対して、その動画で紹介した商品の割引クーポン広告を配信し、購入へと強力に誘導することができました。

- Talk Head Viewのオーディエンス:LINEのトークリスト最上部に表示される動画広告「Talk Head View」を視聴、あるいはクリックしたユーザーのリストです。これは大規模なリーチを誇る広告フォーマットであり、ここで得られたオーディエンスに再度アプローチすることで、刈り取り施策へと繋げることが可能でした。

これらのデータをLINE広告で活用することで、「誰に広告を配信すべきか」という獲得型広告における最も重要な問いに対して、推測ではなく、実際のユーザー行動という事実に基づいた答えを出すことができたのです。

LINE公式アカウントからの配信による再アプローチとLTV向上

クロスターゲティングは、逆方向のデータ連携、すなわちLINE広告で得られたデータをLINE公式アカウントのメッセージ配信に活用することも可能でした。これは、一度接点を持ったユーザーとの関係を維持し、将来的なコンバージョンへと繋げるための重要な機能でした。

例えば、以下のような活用法が考えられました。

- 広告経由のサイト未訪問者への再アプローチ:LINE広告をクリックしたものの、何らかの理由でサイトを訪問しなかった、あるいはコンバージョンしなかったユーザーに対して、LINE公式アカウントから「先ほどご覧いただいた商品はこちらです」といったフォローメッセージを送る。

- 広告経由の購入者へのアップセル・クロスセル:LINE広告経由で商品Aを購入したユーザーに対して、LINE公式アカウントから商品Aと関連性の高い商品Bを提案するメッセージを送る。

これらの施策は、一度きりの広告接触で終わらせず、ユーザーをLINE公式アカウントという継続的なコミュニケーションチャネルに誘導し、長期的な関係性を構築することで、顧客生涯価値(LTV)の向上に貢献するものでした。獲得型広告の観点からは、一度獲得した顧客からの追加コンバージョンを促す、極めて効率的な手法と言えます。

過去の利用条件と、それが示唆していたこと

クロスターゲティング機能を利用するためには、いくつかの条件が定められていました。これらの条件は、単なる利用制限ではなく、LINEがデータ活用の前提として「信頼性」と「アカウントの主体性」をいかに重視していたかを示唆しています。

過去の利用条件の詳細

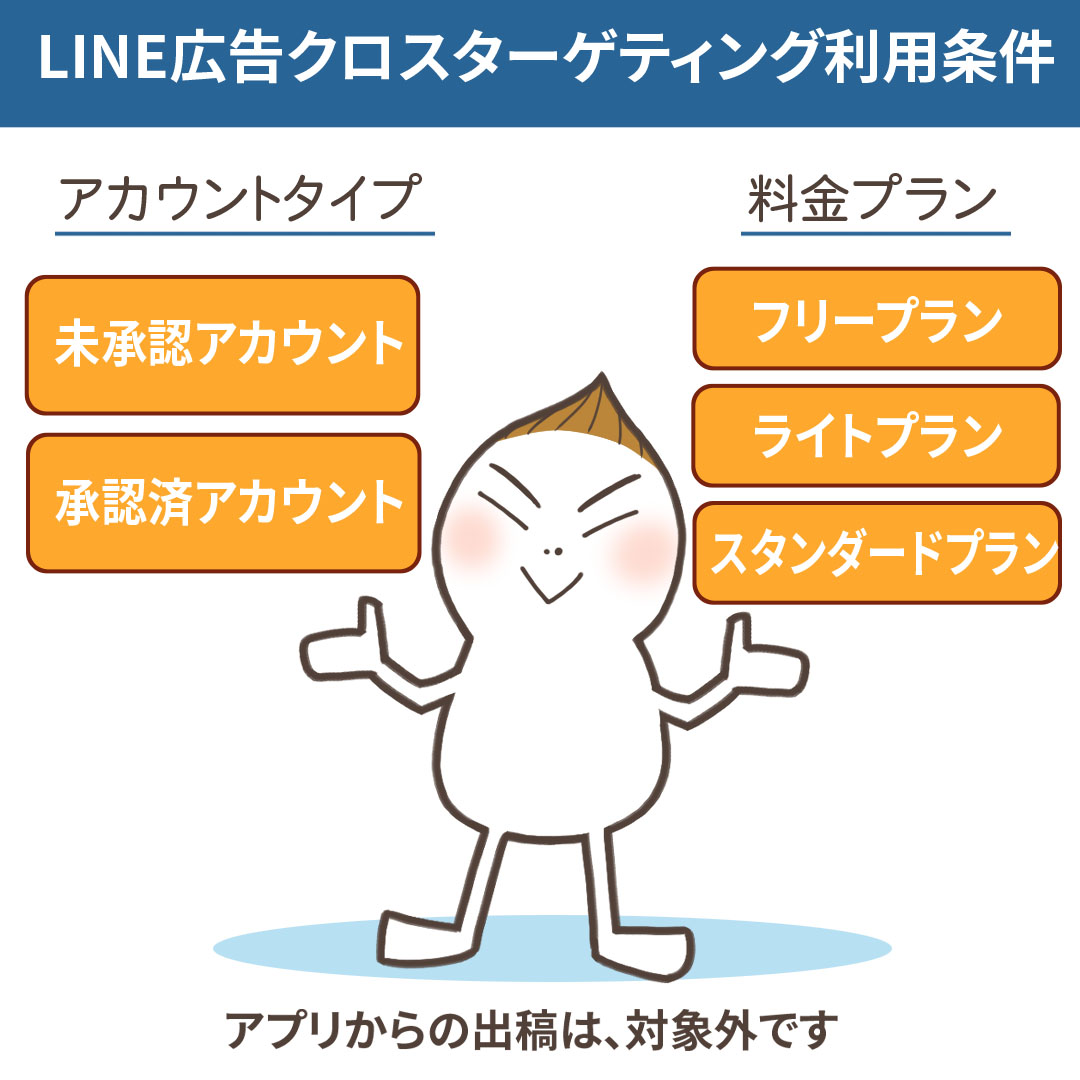

当時、LINE公式アカウントでクロスターゲティングを利用するための主な条件は以下の通りでした。

- 対象アカウント:LINE公式アカウント(当時の新プランのみ)

- アカウントタイプ:未認証アカウント、認証済アカウントのいずれも利用可能でした。

- 料金プラン:フリープラン、ライトプラン、スタンダードプランの全てのプランで利用が可能でした。

- 利用不可のケース:LINE広告の管理画面に統合されていたアプリからの広告出稿は対象外とされていました。

これらの条件から、LINE社が小規模な事業者であっても、データ活用の恩恵を受けられるように門戸を開いていたことがわかります。料金プランに関わらず利用可能だった点は、多くの企業にとって導入のハードルを下げる要因となりました。

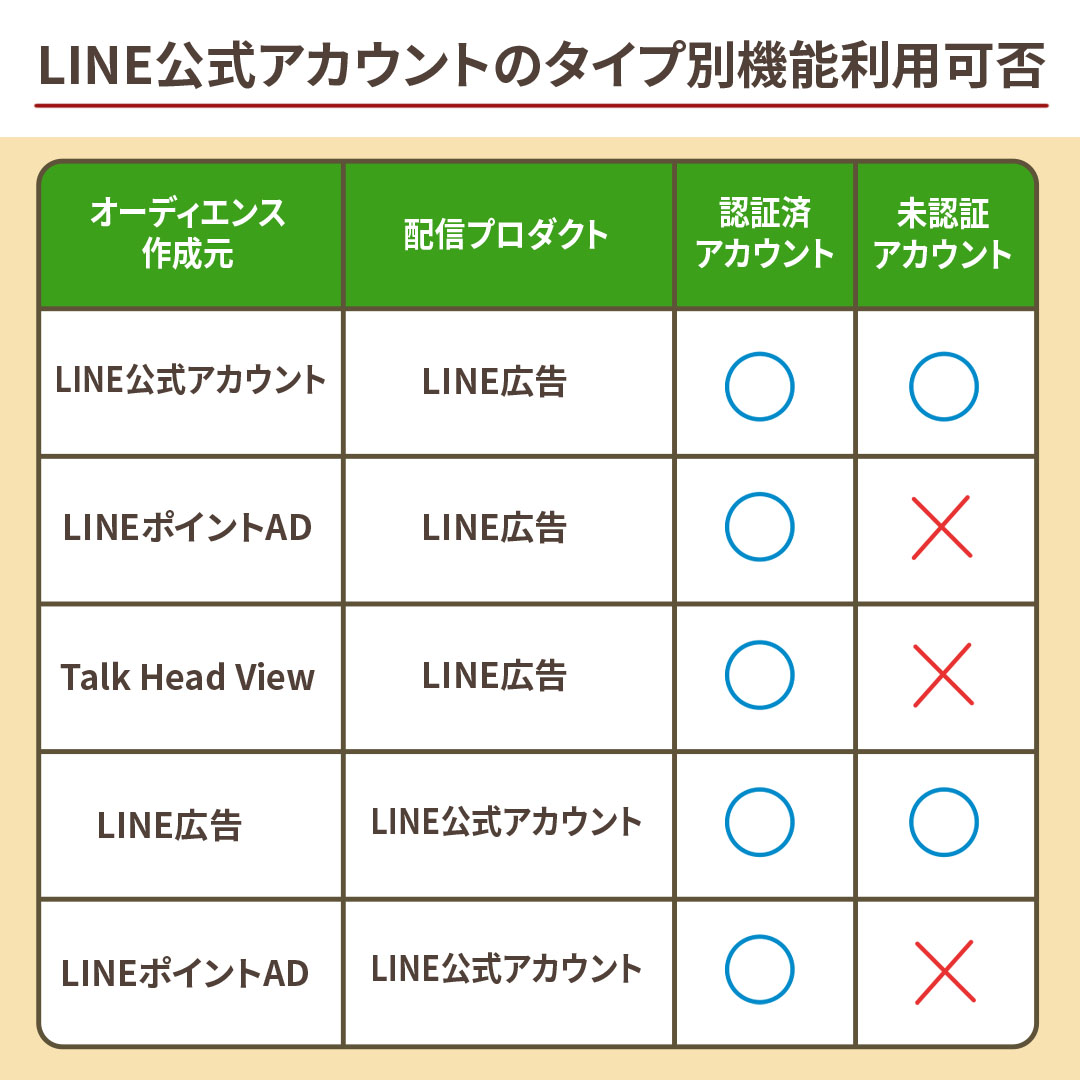

LINE公式アカウントのタイプ別機能利用の推奨

利用条件自体は広範でしたが、LINE社は公式に、全ての機能が制限なく利用できる「認証済アカウント」での実施を推奨していました。この事実は、データ連携の質と信頼性に関わる重要なポイントを示しています。

上の図が示すように、「認証済アカウント」はLINEによる所定の審査を通過したアカウントであり、企業や店舗の実在性が確認されています。これにより、以下のようなメリットが享受できました。

- データの信頼性向上:認証済アカウントから提供されるデータは、その出所が明確であり、信頼性が高いと判断できます。これは、広告配信のターゲティング精度を担保する上で極めて重要です。

- ユーザーの安心感:ユーザー側から見ても、認証済アカウント(青色のバッジ)は安心して友だち追加や情報提供ができる対象となります。結果として、より質の高いオーディエンスデータを蓄積しやすくなります。

- 全機能の解放:認証済アカウントでは、LINE広告の出稿や販促機能の利用など、LINEのビジネス向け機能が全て利用可能でした。クロスターゲティングを最大限に活用し、獲得施策を多角的に展開するためには、認証済アカウントであることが前提となっていたと言っても過言ではありません。

この「認証」というプロセスを重視する姿勢は、現在のLINEビジネスマネージャーにおける「組織の認証審査」にも色濃く受け継がれています。LINEは、プラットフォーム全体の健全性と広告の品質を維持するために、データを扱う主体(企業)の信頼性を一貫して重視しているのです。これは、広告主にとっても、信頼できる環境で公正な広告活動が行えるというメリットに繋がっています。

過去の代表的な活用事例から学ぶ、獲得効率化の本質

クロスターゲティングは、その柔軟なデータ連携機能により、多様な業界でコンバージョン獲得とCPA改善に貢献しました。ここでは、過去に代表的とされた4つの活用事例を挙げ、それぞれの施策が「なぜ獲得効率の向上に繋がったのか」という本質的なロジックを深掘りして解説します。これらの成功の根底にある考え方は、現在のビジネスマネージャーを活用した広告戦略においても非常に重要です。

事例1:メッセージ未開封ユーザーへのアプローチによる、無駄な広告費の削減と新規CVの最大化

施策概要:自社のLINE公式アカウントで友だち全体にキャンペーンメッセージを配信します。その後、そのメッセージを「開封した」ユーザーを広告配信対象から『除外』し、メッセージが届いていない、あるいは気づいていない「未開封」のユーザー群に対してのみ、LINE広告で同一のキャンペーン内容を配信する手法です。

獲得効率化のロジック:この手法の本質は、「徹底的な予算の最適化」にあります。LINE公式アカウントのメッセージは、友だちになっていれば基本的には無料で配信できます(プランによる通数制限あり)。まずこの無料のチャネルを最大限活用し、情報を届けられるユーザーには届け切ります。メッセージを開封したユーザーは、既にキャンペーンを認知しているため、同じ内容の広告を再度配信する必要性は低いと言えます。彼らに広告を配信することは、広告費の無駄遣い(インプレッションの浪費)に繋がる可能性が高いのです。そこで、この「認知済み」ユーザーを明確に除外設定することで、広告予算のすべてを、まだ情報を届けられていない「未接触」のユーザーに集中投下することができます。これにより、同一予算内でのリーチの純増、ひいては新規コンバージョン件数の最大化が期待できました。これは、限られた広告予算でCPAを極限まで改善したいと考える、すべての広告主にとって理想的なアプローチでした。

事例2:動画視聴ユーザーへのリターゲティングによる、CVRの向上

施策概要:まず、LINEポイントADなどのインセンティブ付き広告を活用し、ユーザーに自社の商品やサービスの解説動画を視聴してもらいます。そして、その動画を最後まで視聴した、あるいは一定時間以上視聴したユーザーのオーディエンスを作成し、そのユーザー群に対してのみLINE広告で商品購入ページへ誘導するリターゲティング広告を配信する手法です。

獲得効率化のロジック:この戦略の核心は、「ユーザーの商品理解度に応じた、最適なタイミングでのアプローチ」です。動画広告は、テキストや静止画に比べて圧倒的に多くの情報をユーザーに伝えることができます。動画を視聴完了したユーザーは、その商品が「どのようなもので、どのような価値があるのか」を深く理解した状態にあると言えます。つまり、コンバージョンへの心理的な障壁が大きく下がった「ホットな見込み顧客」なのです。全く商品を知らないユーザーに広告を配信するのに比べ、このような「教育済み」のユーザーに購入を促す広告を配信すれば、クリック率(CTR)やコンバージョン率(CVR)が飛躍的に高まるのは必然です。特に、比較検討期間が長い高価格帯の商材や、機能の理解が購入の決め手となるようなサービスにおいて、この段階的なコミュニケーション設計は、獲得効率を大幅に引き上げるための王道パターンでした。

事例3:ID連携済みの優良顧客データ活用による、ROASの最大化

施策概要:ユーザーが自身のLINEアカウントと、企業のECサイトなどの会員IDを連携させている場合(ID連携)、その企業のデータベースに存在する顧客情報(例:購入履歴、購入頻度、購入単価)を活用する手法です。例えば、「過去に3回以上購入している」といった優良顧客のリストをオーディエンスとして作成し、そのユーザーに類似した属性を持つユーザー層へLINE広告で類似拡張配信を行います。

獲得効率化のロジック:この手法の強みは、「最も利益貢献度の高い顧客層の行動パターンを再現する」点にあります。企業の利益に最も貢献しているのは、一般的に「何度も購入してくれる優良顧客(ロイヤルカスタマー)」です。彼らがどのような属性を持ち、どのような興味関心を持っているのかを分析し、それに類似した潜在顧客を探し出すことができれば、極めて効率的に新規の優良顧客候補を見つけることができます。ID連携は、LINEプラットフォーム上の行動データと、企業の持つ詳細な購買データを結びつけるための重要な鍵でした。この連携により、「LINE上での行動」だけでは見えなかった「実際の購買行動」という最も確度の高いデータを基に類似拡張が可能となり、広告の費用対効果(ROAS)を最大化する上で、他の追随を許さないほどの強力なターゲティング精度を実現できたのです。

事例4:エンゲージメントの高い友だちの類似拡張による、質の高い友だち獲得

施策概要:LINE公式アカウント内で、特定の行動(メッセージ内のリンクをクリック、リッチメニューをタップなど)を起こした、エンゲージメントの高いユーザーのオーディエンスを作成します。次に、そのオーディエンスを基に類似拡張を行い、「友だち追加(CPF広告)」を配信する手法です。目的は、ただ単に友だちの数を増やすのではなく、「将来的に自社の顧客になってくれる可能性が高い、質の高い友だち」を獲得することです。

獲得効率化のロジック:この戦略の根底にあるのは、「未来のコンバージョンへの投資」という考え方です。LINE公式アカウントの価値は、友だちの数だけでなく、その「質」に大きく左右されます。企業のメッセージに積極的に反応してくれるアクティブな友だちは、将来的に商品を購入してくれる可能性が高いだけでなく、その後のメッセージ配信によるアップセルやクロスセルの対象ともなり得ます。やみくもに友だちを集めても、ブロック率が高かったり、メッセージに全く反応しなかったりすれば、それはコンバージョンに繋がらない無駄なリストとなってしまいます。そこで、既存の「優良な友だち」の行動特性をLINEのAIに学習させ、それに似たユーザーに友だち追加を促すことで、獲得後のブロック率が低く、エンゲージメント率の高い、費用対効果の高い友だち獲得が可能になりました。これは、短期的なCPAだけでなく、長期的なLTVの向上を見据えた、賢明な獲得戦略でした。

なぜクロスターゲティングは終了したのか?

多くの広告主にとって有益であったクロスターゲティングは、なぜ提供を終了したのでしょうか。それは機能の「廃止」や「後退」ではなく、より包括的で強力なデータ活用基盤である**「LINEビジネスマネージャー」への「発展的解消」**と捉えるのが最も正確です。クロスターゲティングには、その先進性ゆえの限界点も存在しました。その限界を乗り越え、広告主のより高度な要求に応えるために、新たなプラットフォームが必要となったのです。

クロスターゲティングが抱えていた3つの限界点

- 限定的なアカウント連携:クロスターゲティングのデータ連携は、基本的に「LINE公式アカウント」とそれに紐づく「LINE広告アカウント」という一対一の関係が基本でした。しかし、企業が複数のブランドや事業部を持ち、それぞれが独自のLINE公式アカウントや広告アカウントを運用しているケースでは、それら全てを横断したデータ活用が困難でした。例えば、ブランドAの顧客データをブランドBの広告配信に活用するといった、よりダイナミックな戦略の実行には障壁があったのです。

- データソースの制約:連携できるデータは、主にLINEのプロダクト(LINE公式アカウント、LINE広告など)内で取得されたオーディエンスデータに限られていました。広告主が自社で保有する、よりリッチな顧客データ(例:CRMに蓄積された顧客ランク、オフラインでの購買履歴など)を直接的に、かつ柔軟に連携させて広告配信に活用するには、機能的な制約がありました。

- 権限管理の複雑化:複数の代理店や担当者が一つのアカウントに関わる場合、データの閲覧・利用権限を誰にどこまで付与するのか、その管理が煩雑になりがちでした。事業の拡大に伴い、セキュリティとガバナンスを担保しながら、効率的にデータ活用を行うための統合的な管理機能が求められていました。

限界を乗り越えるための進化:LINEビジネスマネージャーの登場

これらのクロスターゲティングの限界点を解決するために開発されたのが「LINEビジネスマネージャー」です。ビジネスマネージャーは、単なるデータ連携ツールではありません。企業が保有するあらゆるLINE関連のアセット(広告アカウント、LINE公式アカウント、LINE Tagなど)と、自社の顧客データを一元的に管理・運用するための統合プラットフォームです。

ビジネスマネージャーは、以下のようにクロスターゲティングの限界を乗り越えます。

- 複数アカウントの統合管理:「組織」という概念を導入し、その組織内に複数の広告アカウントやLINE公式アカウントを紐づけることができます。これにより、企業単位でのデータの一元管理と、事業部やブランドを横断したデータ共有が、安全かつ柔軟に実現可能となりました。

- 多様なデータソースの連携:LINEプロダクトのデータはもちろん、広告主が保有するファーストパーティデータ(電話番号やメールアドレスといった顧客リスト)のアップロードと活用がより容易になりました。これにより、オンライン・オフラインを問わない、真に統合されたデータドリブンな広告戦略が実行できます。

- 高度な権限管理機能:メンバーごとに役割(管理者、運用担当者など)を割り当て、アセットへのアクセス権限を詳細に設定できます。これにより、セキュリティを担保しながら、関係者とのスムーズな協業が可能になります。

つまり、クロスターゲティングの終了は、LINE広告のデータ活用が、個別の施策レベルから企業全体の「データ戦略」レベルへと引き上げられたことを象徴する出来事なのです。広告主は、より大きな視点で自社のデータ資産と向き合い、その価値を最大化するための新たなステージに進むことが求められています。

【最重要】現在の最適解:「LINEビジネスマネージャー」徹底活用ガイド

本章では、現在のLINE広告におけるコンバージョン獲得の要となる「LINEビジネスマネージャー」について、その機能と活用法を徹底的に解説します。クロスターゲティングの思想を継承し、それを遥かに凌駕するこのプラットフォームを使いこなすことが、今後の広告成果を大きく左右します。

LINEビジネスマネージャーとは?(クロスターゲティングとの違いを明確に)

LINEビジネスマネージャーは、企業が利用する複数のLINEアカウントや広告アカウント、さらには自社で保有する顧客データなどのビジネス資産(アセット)を、一つの場所で安全かつ効率的に管理・共有するための公式ツールです。料金は無料で利用できます。

クロスターゲティングとの決定的な違いは、その**「視点」と「範囲」**にあります。

| 比較項目 | クロスターゲティング(過去) | LINEビジネスマネージャー(現在) |

|---|---|---|

| 視点 | アカウント単位の「データ連携」 | 企業単位の「ビジネス資産の統合管理」 |

| データ共有の範囲 | 一対一、または限定的なアカウント間 | 組織内の全アカウント間で多対多の柔軟な共有が可能 |

| 活用可能なデータ | 主にLINEプロダクト内の行動データ | LINEプロダクトのデータに加え、自社の顧客リスト(電話番号・メールアドレス)、Yahoo!のオーディエンスデータなど |

| 権限管理 | 限定的 | メンバーごとに役割に応じた詳細な権限設定が可能 |

このように、ビジネスマネージャーは、単にデータを繋ぐだけでなく、企業全体のデータガバナンスを強化し、より戦略的で大規模なデータ活用を実現するためのプラットフォームへと進化しています。これにより、広告主は、より高いレベルでの獲得効率の最大化を目指すことが可能となりました。

獲得効率を最大化する3つの進化点

ビジネスマネージャーの導入は、獲得型広告の運用において、具体的に以下の3つの進化をもたらします。

- 複数ブランド・複数代理店でのデータシナジー創出:例えば、ある企業が若者向けのブランドAと、富裕層向けのブランドBを展開しているとします。ビジネスマネージャーを使えば、ブランドBの優良顧客データを基に作成した類似オーディエンスを、ブランドAの広告配信に活用する、といったクロスセル戦略が容易に実行できます。また、複数の広告代理店に運用を委託している場合でも、ビジネスマネージャーをデータのハブとすることで、各代理店は常に最新の統合されたオーディエンスデータを活用でき、施策の分断を防ぎ、企業全体としての一貫した広告展開が可能になります。

- オフラインデータと連携した究極のリターゲティング:多くの企業にとって、最も価値の高いデータは自社のCRMに蓄積された顧客データです。ビジネスマネージャーでは、このCRMから抽出した顧客リスト(電話番号やメールアドレス)をアップロードし、LINEユーザーとマッチングさせて広告配信用のオーディエンスを作成できます(カスタムオーディエンス)。これにより、「過去に店舗で購入したが、最近来店がない休眠顧客」や「高額商品を一度購入した優良顧客」といった、オンライン上の行動だけでは捉えきれない特定のセグメントに対して、LINE広告で直接再アプローチし、再購入や上位商品の購入を促すといった、極めて高度な獲得施策が実現できます。

- セキュアな環境でのデータ管理と運用効率化:データ活用が進むほど、情報漏洩のリスクや権限管理の煩雑さが問題となります。ビジネスマネージャーでは、誰がどのアセットにアクセスできるかを厳密に管理できるため、セキュリティレベルを高く維持できます。個人のLINEアカウントではなく、ビジネス用のメールアドレスでメンバーを招待・管理するため、担当者の変更時にもスムーズな引き継ぎが可能です。これにより、広告担当者はセキュリティの心配をすることなく、本来の目的である広告成果の最大化に集中できます。

LINEビジネスマネージャー利用開始の具体的な手順

ビジネスマネージャーの利用を開始するには、いくつかのステップが必要です。ここでは、その手順を順を追って解説します。

- 組織の作成とビジネス情報の登録:まず、LINE広告の管理画面メニューから「ビジネスマネージャー」を選択し、「組織を作成」ボタンから手続きを開始します。組織名、管理者名、メールアドレスなどを入力します。その後、ビジネス情報(法人番号、企業名、住所など)を登録し、LINEによる認証審査を申請します。この審査には通常5営業日程度の時間が必要です。

- メンバーの招待:組織の管理者は、他の運用担当者や広告代理店の担当者をメンバーとして招待できます。招待するメンバーのメールアドレスと、付与する権限(管理者または一般)を選択して招待メールを送信します。招待された側は、メール内のリンクから参加を承認します。

- ビジネスアセットの接続:作成した組織に、既存のLINE公式アカウントやLINE広告アカウントを接続します。各アカウントの管理画面から、接続したい組織のIDを入力し、リクエストを送信します。その後、ビジネスマネージャーの管理者がそのリクエストを承認することで、接続が完了します。この接続プロセスにも、所有者が同一組織であるかを確認するための審査が入ります。

- アセットの共有設定:接続したアセット(例:LINE公式アカウントで作成したオーディエンス)を、組織内の他のアカウント(例:LINE広告アカウント)と共有するための設定を行います。ビジネスマネージャーの管理画面から、共有したいアセットと共有先のアカウントを選択し、アクセス許可レベルを設定します。これにより、初めてアカウントを横断したデータ活用が可能になります。

これらの手順は、一見すると煩雑に感じるかもしれませんが、企業の重要なデータ資産を安全に活用するための不可欠なプロセスです。計画的に、時間に余裕を持って進めることを推奨します。

【実践】ビジネスマネージャーでのオーディエンス共有設定方法

本章では、過去のクロスターゲティング設定の流れを踏襲しつつ、現在のLINEビジネスマネージャー環境で、LINE公式アカウントのオーディエンスをLINE広告アカウントと共有するための具体的な設定手順と思想を解説します。以下のスクリーンショットは過去のUIですが、操作の根本的な考え方は現在にも通じます。

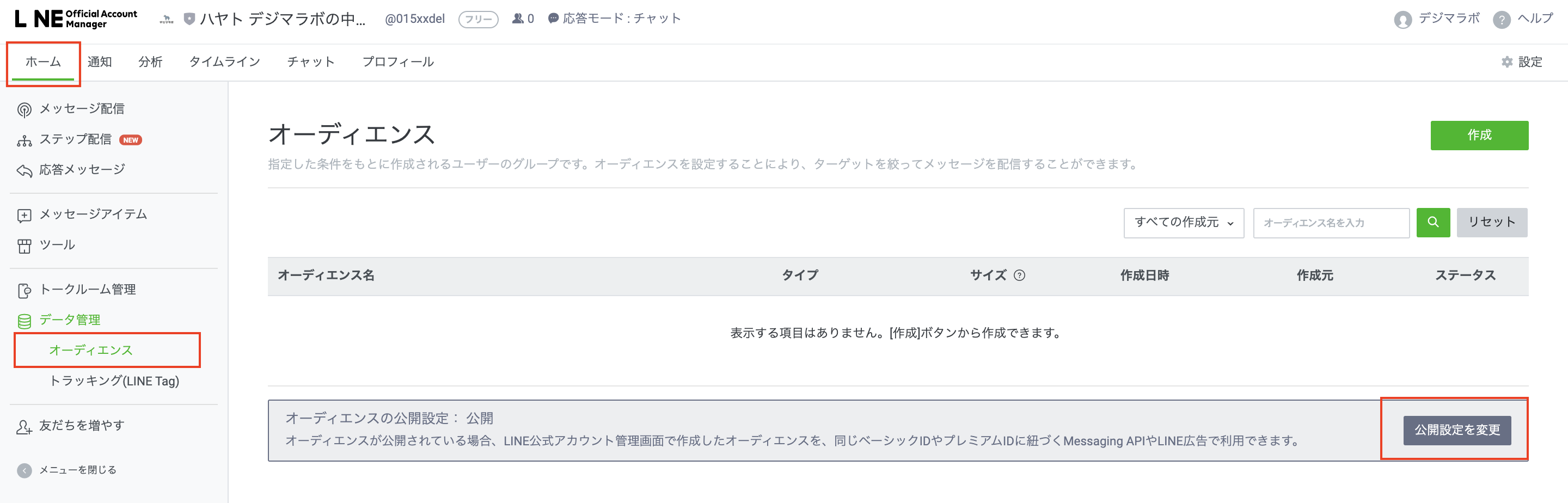

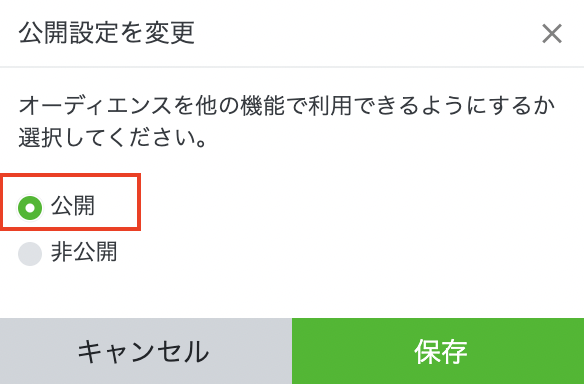

ステップ1:共有元のオーディエンスを「公開」する思想

まず大前提として、データを共有するためには、共有元のアカウントが「このデータを他のアカウントと共有することを許可します」という意思表示をする必要があります。これが「オーディエンスの公開」という設定の思想です。

LINE Official Account Managerにログインします。

管理画面の左メニューから「データ管理」セクションにある「オーディエンス」をクリックします。過去のUIでは、この画面の下部に「オーディエンスの公開設定」という項目が存在しました。

ここで設定を「公開」にすることで、このLINE公式アカウントで作成されたオーディエンスが、他の連携アカウントから参照・利用できる状態になりました。現在のビジネスマネージャーでは、このプロセスはより明確に「アセットの共有」として管理されています。ビジネスマネージャーの「アセット」>「オーディエンス」から共有したいオーディエンスを選択し、「アクセスを許可」ボタンから共有先の広告アカウントを指定します。操作する場所は変わりましたが、「どのデータを」「どのアカウントに」共有許可するのか、という本質的な操作は同じです。

ステップ2:共有先の広告アカウントでオーディエンスを確認・利用する

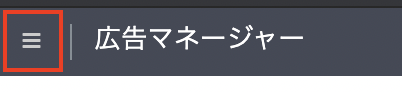

共有設定が完了したら、次に共有先であるLINE広告アカウントの管理画面(LINE Ad Manager)で、共有されたオーディエンスが正しく表示されるかを確認します。

LINE Ad Managerにログインします。

管理画面左上のメニューアイコン(三本線)をクリックし、ライブラリセクションの「オーディエンス」を選択します。

オーディエンスリストの画面が表示されます。ここに、先ほど共有設定を行ったLINE公式アカウントのオーディエンスが表示されていれば、連携は成功です。

オーディエンスリストには、オーディエンス名、タイプ(例:クリックリターゲティング、インプレッションリターゲティングなど)、そして重要な「サイズ」が表示されます。オーディエンスサイズは、広告配信が可能になるための最低限のユーザー数を示しており、サイズが小さすぎる(通常100未満)場合は広告配信に利用できません。共有されたオーディエンスが表示されたら、あとは広告グループの作成画面で、ターゲティング設定の「オーディエンス」項目から該当のオーディエンスを選択するだけで、広告配信に活用できます。この一連の流れは、現在のビジネスマネージャー環境でも基本的には同様です。重要なのは、共有元での「許可設定」と、共有先での「利用設定」という2つのステップを正確に行うことです。

CPAを劇的に改善する戦略的ターゲティング術

ビジネスマネージャーを導入し、データ連携の基盤を整えた上で、次に重要となるのが、そのデータをいかにして「コンバージョン獲得」と「CPA改善」という最終目標に結びつけるかという戦略です。ここでは、獲得型広告の成果を最大化するための、より高度で実践的なターゲティング術を3つご紹介します。

1. 類似配信の精度を極限まで高める「シードオーディエンス」の作り込み

類似配信は、LINE広告における新規顧客獲得の最も強力な手法の一つです。しかし、その成果は「元となるデータ(シードオーディエンス)」の質に大きく依存します。質の低いシードオーディエンスからは、質の低い類似オーディエンスしか生まれません。CPAを劇的に改善するためには、シードオーディエンスの質をとことん追求する必要があります。

最高品質のシードオーディエンスとは何か? それは、単なるコンバージョンユーザーではなく、**「LTV(顧客生涯価値)が高い優良顧客」**のリストです。例えば、以下のような条件でセグメントされた顧客リストは、非常に質の高いシードとなります。

- 過去1年間に3回以上購入したユーザー

- 購入単価が平均より20%以上高いユーザー

- 特定の上位商品をリピート購入しているユーザー

- メルマガ開封率やサイト訪問頻度が高いロイヤルユーザー

これらのデータを自社のCRMや顧客データベースから抽出し、ビジネスマネージャー経由でカスタムオーディエンスとしてアップロードします。そして、この「LTVが高い優良顧客リスト」をシードとして類似配信(推奨サイズ1%〜3%)を行うことで、広告に反応しやすいだけでなく、将来的に優良顧客になってくれる可能性が極めて高い、まさに「宝の山」とも言える潜在顧客層へ効率的にアプローチできます。これは、短期的なCPA改善だけでなく、事業全体の収益性を向上させるための本質的な戦略です。

2. 無駄な広告費を根絶する「オーディエンス重複」の確認と配信最適化

複数の広告キャンペーンや広告グループを運用していると、意図せず同じユーザーに対して複数の広告でアプローチしてしまう「オーディエンスの重複」が発生します。これは、広告予算の内部競合を引き起こし、CPAを高騰させる大きな原因となります。

LINE広告のオーディエンス管理画面には、この重複を確認するための機能が備わっています。最大5つのオーディエンスを選択し、「アクション」から「オーディエンスの重複を表示」をクリックすると、それぞれのオーディエンス間に何人の重複ユーザーがいるのか、その重複率は何%なのかを具体的な数値で確認できます。

例えば、「サイト訪問者30日」のオーディエンスと、「類似配信1%」のオーディエンスの重複率が30%を超えている場合、それは無視できないレベルの内部競合が発生していることを示唆します。この場合、以下のような最適化のアクションを検討すべきです。

- 除外設定の徹底:リターゲティング用の広告グループでは、類似配信用オーディエンスを明確に「除外」する。逆に、類似配信用の広告グループでは、リターゲティング用オーディエンスを「除外」する。これにより、各広告グループが狙うべきターゲットを明確に分離します。

- 広告グループの統合:重複率が非常に高い場合は、そもそもターゲット層がほぼ同じである可能性が考えられます。その場合は、広告グループを一つに統合し、その中でクリエイティブのA/Bテストを行う方が、予算効率が良くなる場合があります。

定期的にオーディエンスの重複を確認し、配信構造を最適化し続けること。これは、獲得型広告における「守り」の戦略として、CPAを安定させるために不可欠な作業です。

3. ポストクッキー時代を勝ち抜くための「ファーストパーティデータ」活用

サードパーティクッキーの規制強化が進む現代において、企業が自ら収集・管理する「ファーストパーティデータ」の重要性は、かつてないほど高まっています。LINE広告、特にビジネスマネージャーは、このファーストパーティデータを最大限に活用するための優れたプラットフォームです。

前述した「LTVの高い優良顧客リスト」の活用はもちろんのこと、LINE公式アカウントを通じて得られるデータは、すべてが貴重なファーストパーティデータです。

-

- 友だちリスト:企業からの情報受信を自ら許可した、エンゲージメントの高いユーザー群。

- チャットデータ:ユーザーからの問い合わせや会話の中に、彼らの悩みやニーズといった定性的なデータが眠っている。

-行動データ:メッセージの開封、URLのクリック、リッチメニューのタップといった、具体的なアクションの履歴。

これらのデータをビジネスマネージャーを通じてLINE広告と連携させるだけでなく、自社のCRMやMAツールとAPI連携させることで、より高度な顧客管理とパーソナライズされたアプローチが可能になります。「LINEで友だちになったユーザーが、その後ECサイトで何を購入したか」といったオンライン上の行動はもちろん、「店舗に来店した際に提示したLINEの会員証」といったオフラインの行動までを統合的に分析し、一人ひとりの顧客に最適な広告やメッセージを配信する。これが、ポストクッキー時代における獲得効率最大化の最終的な姿であり、ビジネスマネージャーはその実現を強力にサポートします。

LINEヤフー連携がもたらす獲得広告の未来

2023年10月のLINEとヤフーの経営統合は、日本のデジタル広告市場に地殻変動をもたらしました。両社が保有する膨大なデータを連携させる「Connect One」構想により、広告主は、これまで不可能だったレベルの精度と範囲で、ユーザーへのアプローチが可能になります。これは、獲得型広告のあり方を根本から変える可能性を秘めています。

「検索」という明確な意図と、「LINE」という日常の接点の融合

このデータ連携の最大の価値は、**Yahoo! JAPANの「検索データ」が持つ明確な『意図(Intent)』**と、**LINEが持つ日常的な『関係性(Relationship)』**を融合できる点にあります。

例えば、これまでは以下のような分断がありました。

- あるユーザーがYahoo! JAPANで「新築マンション 渋谷区」と検索したとします。これは非常に購入意欲の高い、明確な「意図」の現れです。しかし、そのユーザーが検索をやめ、LINEで友人と会話を始めた瞬間、広告主はそのユーザーへの接点を失っていました。

- 一方で、ある不動産会社のLINE公式アカウントと友だちになっているユーザーがいます。これは企業との間に一定の「関係性」がありますが、そのユーザーが「今まさに」物件を探しているかどうかは分かりませんでした。

LINEヤフー連携は、この壁を打ち破ります。ユーザーの同意に基づき、「Yahoo! JAPANで『新築マンション 渋谷区』と検索したユーザー」に対して、そのユーザーが日常的に利用するLINEのプラットフォーム上で、渋谷区の新築マンションの広告を配信することが可能になるのです。これは、ユーザーの購入意欲が最高潮に達した瞬間を逃さず、最も自然な形でアプローチできることを意味します。検索連動型広告の「顕在層へのアプローチ力」と、LINE広告の「圧倒的なリーチとエンゲージメント力」を兼ね備えた、まさに究極の獲得手法と言えるでしょう。

広告主が今から準備すべきこと

このデータ連携の恩恵を最大限に享受するために、広告主は今から準備を始めるべきです。

- LINEビジネスマネージャーへの完全移行と習熟:今後のデータ連携は、ビジネスマネージャーがそのハブとなります。まだ移行が済んでいない場合は、最優先で取り組み、その管理・運用方法に習熟しておく必要があります。

- LINE公式アカウントの戦略的活用:これからの時代、LINE公式アカウントは単なるメッセージ配信ツールではありません。質の高いファーストパーティデータを収集し、顧客との関係性を深めるための最重要チャネルとなります。「友だち」の数と質を向上させるための継続的な施策が、将来の広告成果を大きく左右します。

- 同意取得(プライバシー)への真摯な向き合い:すべてのデータ連携は、ユーザーからの明確な同意がなければ成り立ちません。なぜデータを活用するのか、それによってユーザーにどのようなメリットがあるのかを真摯に説明し、信頼を得る努力が不可欠です。プライバシー保護を軽視する企業は、これからの時代に生き残ることはできません。

LINEヤフー連携は、まだ始まったばかりです。今後、さらに多様なデータ連携や広告プロダクトが生まれてくることが予想されます。この大きな変化の波に乗り遅れないよう、今からデータ活用の基盤を固めておくことが、競合他社に対する決定的な優位性を築くことに繋がります。

まとめ:クロスターゲティングの終焉と、広告主が今すぐやるべきこと

本記事では、提供が終了したLINE広告の「クロスターゲティング」機能の概要から、その後継機能である「LINEビジネスマネージャー」の徹底活用法、さらにはLINEヤフー連携がもたらす未来の獲得戦略までを網羅的に解説いたしました。

クロスターゲティングの終焉は、LINE広告におけるデータ活用の時代の終わりを意味するものではありません。むしろ、個別の戦術レベルであったデータ連携が、企業全体の資産を統合管理する**「戦略レベル」**へと引き上げられた、新たな時代の幕開けを象徴しています。

この記事を通じてお伝えしたかった要点を、最後に改めて整理します。

- 事実の認識:クロスターゲティングは2025年3月26日に終了しました。現在の最適解は「LINEビジネスマネージャー」の活用です。

- 思想の継承:ユーザーの行動履歴に基づいて、プロダクトを横断した最適なアプローチを行うというクロスターゲティングの思想は、ビジネスマネージャーによって、より高度なレベルで実現されています。

- 実践的アクション:成果を出すためには、LTVの高い優良顧客を基にした類似配信、オーディエンス重複の定期的な確認と最適化、そして自社が保有するファーストパーティデータの積極的な活用が不可欠です。

- 未来への準備:LINEヤフーのデータ連携という大きな潮流に乗り遅れないために、ビジネスマネージャーへの移行と習熟、そしてLINE公式アカウントを軸とした顧客との関係構築を、今すぐ始めるべきです。

獲得型広告の世界は、日々進化を続けています。過去の成功体験に固執することなく、常に最新のプラットフォームの仕様を理解し、その変化の背景にある本質を捉え、自社の戦略を柔軟にアップデートし続けること。それこそが、厳しい競争環境の中で継続的にコンバージョンを獲得し、事業を成長させるための唯一の道と言えるでしょう。

また、LINE広告の運用や戦略に関して、さらに踏み込んだ知見や具体的な改善提案が必要な場合は、以下の関連記事もご参照ください。

https://digima-labo.com/2875/

当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで

・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安

・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい

・記事に書いてない問題点が発生している

・記事を読んでもよくわからなかった

など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう

▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)