宣伝失礼しました。本編に移ります。

採用の最前線に「エージェント」が常駐する。しかも人ではなく、PX(People Experience)を理解し、要件定義から面接評価までを伴走するAIだ。グッドパッチが正式提供を開始した「HRmony AI」は、これまで散発的に自動化してきた採用業務を、ひとつの体験設計として束ね直す。デザインカンパニーが手がける採用特化のAIエージェントが、なぜ今、現場を震わせるのか。本稿ではニュースの核心を、実務者の視点で徹底的に解きほぐす。グッドパッチは2025年10月8日に本サービスの正式リリースを発表し、PX起点で人事担当者が候補者体験向上に集中できる環境を提供するとしている。:contentReference[oaicite:0]{index=0}

なぜ今「採用×AI」なのか――背景にある3つの構造変化

┌──────────────────────────────┐ │ 採用×AIが不可避になる3要因 │ ├───────────┬───────────┬───────────┤ │ 人口動態の逆風 │ 業務の肥大化 │ 体験価値の重み │ │ 少子高齢化で │ 要件定義→スカウト │ 応募前から内定後まで │ │ 競争が激化 │ →選考→評価が複雑化│ 一貫したPXが差を生む │ └───────────┴───────────┴───────────┘

少子高齢化による労働人口の減少は、採用現場に「スピードと精度」を同時に求める。求人票の作成、スカウト、書類選考、面接準備・評価までが肥大化し、属人化が深刻化した。グッドパッチはこうした負荷を解消するため、採用プロセスの主要工程に最適化したAI活用機能をまとめて提供する設計をとった。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

同時に、国内の人事部門では生成AI活用が定着しつつある。『日本の人事部 人事白書2025』によれば、約7割の人事部門が何らかの業務で生成AIを活用しているが、「求人広告・募集要項の作成」など採用本丸での活用は14.4%にとどまる。つまり「やるべき領域にAIがまだ届いていない」。この未踏地帯に正面から切り込むのがHRmony AIだ。:contentReference[oaicite:2]{index=2}

HRmony AIの全体像――PXを起点に一本化された採用エージェント

HRmony AI(採用AIエージェント)

│

├─[採用要件作成]求人票・ペルソナ・採用基準の自動生成

├─[スカウト支援]候補者マッチ度判定+1to1文面生成

├─[書類選考]履歴書/職務経歴書×求人票の適合スコア

├─[面接サポート]質問スクリプト/アトラクト観点提示

└─[面接評価]面接内容の解析と基準とのマッチ度算出

(PX=People Experienceを通底に、担当者は候補者体験へ集中)

HRmony AIは「募集→スカウト→書類選考→面接→面接評価」という採用の幹線を、AIで一気通貫に支援する。特徴は、単機能の寄せ集めではなく「PX(候補者体験)を軸にプロセスを再設計している」点だ。これにより、担当者は機械的な作業から解放され、候補者との対話や魅力伝達(アトラクト)に注力できる。:contentReference[oaicite:3]{index=3}

機能詳解①:採用要件作成――「最初の1枚」をAIが描く

【図解】要件定義のAI化フロー

インプット:職種名/求める人物像

↓

AI生成:求人票/採用ペルソナ/採用基準

↓

人とAIの共創:現場・人事で精緻化(やり取りは短距離化)

採用の成否は、最初の1枚――求人票で8割決まる。HRmony AIは、職種や人物像を入力するだけで、求人票・採用ペルソナ(理想像)・採用基準を自動生成する。出力は「たたき台」であるが、抜け漏れの少ない構造化が効く。結果として、現場と人事の合意形成コストを大きく圧縮し、以後の工程(スカウト・選考・面接)の質を底上げする。:contentReference[oaicite:4]{index=4}

機能詳解②:スカウト支援――「誰に」「どう届けるか」を自動最適化

┌───────────────────────────┐ │ スカウト自動化の要点 │ ├───────────────────────────┤ │ ① 候補者プロフィール × 求人票 → マッチ度を即時判定 │ │ ② 1対1のパーソナライズ文面を自動生成(熱量・論点を最適化) │ │ ③ ブラウザ拡張で媒体横断の運用を省力化 │ └───────────────────────────┘

大量の候補者リストから「今、誰に何を伝えるべきか」を見極めるのは、人間の集中力を超える。HRmony AIは、候補者の公開情報や職務経歴の文脈を要件と突き合わせ、マッチ度を提示。さらに1to1メッセージを生成し、個別の動機の芯に届く言葉でスカウトする。ブラウザ拡張を介した運用により媒体横断の摩擦も下げる。:contentReference[oaicite:5]{index=5}

機能詳解③:書類選考支援――「見落とし」と「過小評価」をなくす

【可視化チャート(擬似)】 候補者A ■■■■■■■■■ 適合度 86 候補者B ■■■■■■■ 適合度 71 候補者C ■■■■■■■■■■ 適合度 92 (求人票の必須/任意要件×経験・成果を重み付けして算出)

履歴書や職務経歴書の読み込みと整理は、人の集中力を消耗する単純作業だ。HRmony AIは要件と経歴の照合をAIで行い、適合度スコアと根拠を提示する。これにより、スクリーニングの抜け漏れや、文章表現の巧拙による評価の歪みを抑制できる。:contentReference[oaicite:6]{index=6}

機能詳解④:面接サポートと評価――「聞くべきこと」と「伝えるべきこと」を標準化

面接AIスクリプト(例) 見極め観点:ドメイン理解/意思決定速度/再現性のある成果 深掘り質問:前職でのXX改善、仮説→検証→学習の循環 アトラクト:役割ミッションの意義/成長機会の明確化 事後対応:フォローメール草案の自動生成

面接の質を左右するのは、質問の設計と、候補者に伝える「自社の魅力」の翻訳力だ。HRmony AIは求人・候補者に応じた質問スクリプトとアトラクト観点を提示し、面談後のフォローメールまで下書きする。さらに、面接音声・記録の解析により、定義済み基準とのマッチ度を数値化し、面接官ごとのバラつきを抑える。:contentReference[oaicite:7]{index=7}

デザイン会社が作る採用AIという異色――PXドリブンの設計思想

PXレイヤ(候補者体験)

↑ アトラクト設計/一貫したコミュニケーション

プロセスレイヤ(業務)

↑ 要件→スカウト→選考→面接→評価の整流化

データレイヤ(根拠)

要件・評価基準・ログの構造化と学習

本サービスの背骨は「PXを起点にプロセスを設計する」ことだ。採用を業務の集合ではなく、候補者体験の連続として捉え直し、そこから逆算してAI機能を配置している。デザインカンパニーならではの視点で、採用広報やブランディングなどグループ内の人事ソリューション(ピープルアンドデザイン)との連携強化も掲げる。:contentReference[oaicite:8]{index=8}

既存ATSとの違いと「共存」――管理ではなく、判断の質を上げる

ATSの強み :応募管理/媒体連携/権限・フロー設計 HRmony AIの強み:要件生成/文脈的マッチング/面接設計・評価 現実解 :ATSで基盤、HRmonyで判断・体験の質を増幅

国内のATSは、媒体連携・応募管理・社内コラボ機能など「運用の幹」を支える領域で成熟してきた。一方、HRmony AIは「何を、誰に、どう伝え、どう見極めるか」という判断の質を上げる領域にフォーカスする。すでにATSを導入済みの企業でも、HRmony AIは補助輪ではなく「判断エンジン」として共存できる。価格体系や管理機能の比較を目的としたプロダクトではなく、体験設計と合意形成の摩擦を減らすためのAI、という立ち位置だ。

現場運用のリアル――「個人利用」から「チーム活用」へ

個人利用の壁 → チーム活用へ ・個人のプロンプト依存 ・基準の非共有 ↓ HRmony AIで基準を共通化/出力を再現可能に (部門横断で質問・評価の型を共有、ブレを低減)

生成AIを個人で使うだけでは、プロンプトスキル依存と再現性の低さが壁になる。HRmony AIは、要件・質問・評価の「型」を組織で共有できるため、メンバー間で出力の品質をそろえやすい。スカウト媒体でのブラウザ拡張、面接後フォローの標準化など、実務ベースの仕掛けが揃っている点も現場に刺さる。:contentReference[oaicite:9]{index=9}

倫理・プライバシーへの視点――透明性と“説明可能性”をどう担保するか

リスク ── バイアス/過度の自動化/個人情報の扱い 対策 ── 根拠の提示/基準の明文化/アクセス権限・暗号化 運用 ── 「AIの提案」→「人の最終判断」を組織で徹底

採用AIにおいて最も重要なのは、判断の透明性と説明可能性だ。HRmony AIは「基準の明文化」と「プロセスの型化」を支援するため、評価の根拠の共有がしやすい。最終判断を人が行う原則を堅持し、運用設計で偏りを抑制することが肝要だ。プロダクトの設計思想がPXドリブンである以上、利便性のみを追わず、候補者の納得感を損なわない導入・運用を徹底したい。※本項は実務上の一般論に基づく提言。

導入の流れ――現場がつまずかない“最短距離”の始め方

【3ステップ】 STEP1:相談・現状診断 STEP2:無料トライアル(操作感・効果を検証) STEP3:本番運用(オンボーディング/伴走サポート)

導入フローはシンプルだ。現状の課題整理から始め、無料トライアルで手触りと効果を確かめ、本番運用へ移行する。単にツールを入れるのではなく、要件・質問・評価の「型」を最初に固めると立ち上がりが速い。公式サイトでも、上記ステップが明記されている。:contentReference[oaicite:10]{index=10}

「採用をデザインする」拡張性――グループ連携と今後の更新

今後の広がり(方向性イメージ) ・採用広報/ブランド設計(ピープルアンドデザインと連携) ・活躍データの学習→レコメンド高度化(企業別精度の向上) ・周辺ツールとのAPI連携(既存エコシステムとの接続)

グッドパッチは、グループの人事ソリューションと連携し、採用広報・ブランド設計・サイト改善・人的支援までを束ねる構想を示している。さらに、企業ごとの採用データを学習し、活躍人材の特徴を踏まえたレコメンド精度を上げていく方針だ。これは「採用活動そのものをデザインする」アップデートであり、導入を重ねるほど価値が増していくタイプのプロダクトである。:contentReference[oaicite:11]{index=11}

ニュース価値の核心――「管理のDX」から「判断のDX」へ

従来:管理のDX(見える化・自動化) ↓ これから:判断のDX(要件生成・質問設計・合意形成の加速) ↓ PXの最大化(候補者の納得と企業の意思決定の一致点を拡大)

HRテックの主役は長らく「管理のDX」だった。だが採用競争が激化し、候補者体験が意思決定の決定打となる今、価値の源泉は「判断のDX」へと移る。HRmony AIはその象徴だ。要件生成・質問設計・評価基準の明文化を通じて、意思決定のスピードと納得度を同時に引き上げる。デザイン思想に根ざしたプロダクトは、単なる効率化を超え、「採用という体験」を企業が自ら設計する時代を切り開いたのである。

実務者への提言――明日から変えられる“最初の一手”

① 要件を「構造化」する(職務・成果・期待行動を分解) ② 質問を「共有化」する(職種別スクリプトの共通資産化) ③ 評価を「言語化」する(基準×根拠×メモの型を固定) ④ アトラクトを「設計」する(合理+情理の両輪で伝える)

すぐに着手できるのは、要件・質問・評価・アトラクトの「型」をつくることだ。HRmony AIはこれらを出発点から支援し、現場の再現性を担保する。小さなチームで始めても、型は組織に広がる。PXを起点にした合意形成の体験を、明日から積み上げていきたい。

イベント情報(追記)――チームでのAI活用を学ぶ

ウェビナー情報(発表より) テーマ:採用チームで進める、AI活用! 副題 :「個人」から「チーム」で活用する実践法 日時 :2025年10月21日(火)12:00〜13:00(オンライン)

正式リリース記念として、チーム単位でのAI活用に焦点を当てたウェビナーが案内されている。個人の便利ツールに留めず、合意形成の基盤としてAIを使いこなす方法論に触れられるだろう。:contentReference[oaicite:12]{index=12}

総括――「採用を任せられるAI」という新しい常識へ

結論: ・採用の本丸(要件/スカウト/面接)にAIが定着する ・評価の透明性と説明可能性が採用ブランドを決める ・PXを起点に、判断の質を継続的に学習・改善していく

HRmony AIは、採用の“判断”と“体験”を底上げするためのAIエージェントだ。人が向き合うべきは候補者であり、AIが担うべきは構造化と再現性の供給である。管理から判断へ――。この転地の先に、企業と候補者の「よりよい出会い」は確実に増えていく。いま現場で起きている変化を、自分たちの競争力へと編み替える最短路が、ここにある。

参考:本稿は以下の一次情報・報道をベースに再構成しました。正式リリースの発表内容(PX起点の設計、主要機能、グループ連携、ウェビナー情報)、機能詳細(要件生成/スカウト/選考/面接/評価)、公式サイトの導入フロー・機能説明、ならびに人事白書2025のAI活用実態に基づき背景を考察しています。:contentReference[oaicite:13]{index=13}

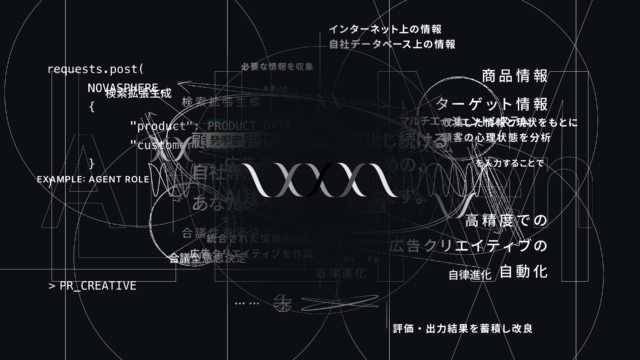

当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで

・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安

・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい

・記事に書いてない問題点が発生している

・記事を読んでもよくわからなかった

など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう

▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)

とは?仕組みやメリット、設定方法を解説-640x360.jpg)