宣伝失礼しました。本編に移ります。

古典的なマーケティングフレームワークとして知られる4P分析ですが、その本質的な活用方法を深く理解し、日々の業務に落とし込めている方は決して多くないのが実情ではないでしょうか。特に、CPA(顧客獲得単価)やCVR(コンバージョン率)といった明確な指標を追求する獲得型広告の世界においては、この4P分析の視点が成果を大きく左右する重要な鍵となります。

自社が提供する製品やサービスの価値(Product)を再定義し、その価値を最大化する価格(Price)を設定、そして最も効率的に顧客へ届けるための経路(Place)を選定し、最終的に顧客の購買意欲を掻き立てる訴求(Promotion)を展開する。この一連のプロセスを緻密に分析し、競合他社を凌駕するマーケティング戦略を立案・実行するためには、4P分析への深い理解が不可欠です。

今回の記事では、この古典的かつ強力な4P分析について、その詳細な内容や具体的な活用方法を、獲得型広告の運用担当者様の視点に立って徹底的に深掘りして解説いたします。数々の企業の成功事例を各要素別に紐解きながら、明日からの広告運用にすぐに活かせる実践的な知見を提供します。さらに、記事の後半では、各要素の変更が広告パフォーマンスに及ぼしうる潜在的なリスクや悪影響についても詳述しておりますので、ぜひ最後までご覧いただき、貴社の広告成果の最大化にお役立てください。

4P分析とは?その主な内容とは

4P分析における「4P」とは、マーケティング戦略を構成する根幹的な4つの要素、すなわちProduct(製品・サービス)、Price(価格)、Place(流通・場所)、そしてPromotion(プロモーション・販売促進)の頭文字から取られた言葉です。これは、企業が市場に対して製品やサービスを提供する際に、マーケティングミックスをどのように構築し、最適化していくべきかを検討・整理するための、極めて実践的なフレームワークです。

企業が顧客に対してどのような価値を提供するのかを具体的に定める際、「どのような製品を(Product)」「いくらで(Price)」「どの場所や経路を通じて(Place)」「どのような方法でその存在と価値を伝え、販売するのか(Promotion)」という4つの視点から、一貫性のある戦略を構築することが求められます。これらの要素は独立して存在するのではなく、互いに密接に連携し、影響を及ぼし合っています。そのため、どれか一つでも欠けたり、他の要素との整合性が取れていなかったりすると、マーケティング活動全体が機能不全に陥る可能性があります。

例えば、一冊の専門的な資格試験対策本を販売するケースを考えてみましょう。この場合、4Pの各要素は以下のように具体化できます。

- Product(製品): 難関資格である公認会計士試験の合格を目指す社会人や学生をターゲットとした、最新の出題傾向と法改正を網羅した実践的なテキスト。図解や具体例を多用し、初学者でも理解しやすい構成。購入者限定のオンライン解説動画へのアクセス権も付与する。

- Price(価格): 3,500円(税込)。競合他社の同レベルの書籍が3,000円~4,000円のレンジで販売されている市場環境と、付加価値であるオンライン動画の制作コストを考慮し、顧客が「少し高いが、その価値は十分にある」と感じる価格帯に設定する。

- Place(流通・場所): ターゲット層が頻繁に訪れるであろう、ビジネス街や大学近辺の大型専門書店を中心に配本。加えて、Amazonや楽天ブックスといった主要なオンライン通販サイトでも販売し、全国の潜在顧客がいつでもどこでも購入できる環境を整備する。

- Promotion(プロモーション): 書店では、ビジネス書や資格試験対策本のコーナーで平積みやポップ広告を展開。オンラインでは、リスティング広告で「公認会計士 独学」「会計士 テキスト おすすめ」といった具体的なキーワードで出稿し、資格取得に関心のある層へ直接アプローチする。また、有名予備校講師による推薦コメントをLPやSNS広告で活用し、信頼性を高める。

このように、販売する製品の特性からターゲット顧客を明確にし、その顧客が納得する価格を設定し、彼らが最も購入しやすい場所へ商品を届け、そしてその商品の魅力を効果的に伝えるプロモーションを展開する。これら4つの要素を総合的に分析・検討し、一貫性のある戦略として実行することで、初めてマーケティングの成果は最大化されるのです。

以下では、これら4つのPの各要素について、獲得型広告の運用という観点も踏まえながら、さらに詳しく掘り下げて解説していきます。

Product(製品)

Product(製品)は、4P分析の出発点であり、最も根幹をなす要素です。これは、企業が顧客に提供する購買の対象、すなわち物理的な商品、ソフトウェアやアプリケーション、コンサルティングや教育といった無形のサービスなど、顧客が価値を感じて対価を支払うものすべてを指します。製品そのものの機能や性能はもちろんのこと、そのデザイン、ブランド名、パッケージ、質感、さらには購入後の保証やアフターサービスといった、製品を取り巻くあらゆる要素がProductに含まれます。

獲得型広告の観点から見れば、このProductは広告クリエイティブやランディングページで訴求する「価値の源泉」そのものです。どのような優れた広告配信技術やターゲティング手法を用いても、提供する製品自体に顧客を惹きつける魅力がなければ、コンバージョンに至ることはありません。

ここで極めて重要なのは、「企画・開発側の自己満足に陥らない」ということです。例えば、自社で「最新技術を駆使した多機能でおしゃれなデザインの椅子」を企画・開発したとしましょう。開発チームは、その技術力の高さやデザインの洗練さを誇りに思うかもしれません。しかし、顧客が椅子に求めている本質的な価値が「長時間のデスクワークでも疲れない快適な座り心地」や「部屋のインテリアに調和するシンプルなデザイン」であった場合、企業の自己満足は顧客のニーズと乖離してしまいます。広告で「驚異の多機能!」と訴求しても、顧客の心には響かず、クリックすらされないかもしれません。

したがって、Productを分析する際の最も重要なポイントは、「その製品やサービスは、顧客にとって真に価値のあるものか?」「顧客が抱えるどのような課題を解決し、どのような欲求を満たすのか?」という問いを、徹底的に「消費者からの視点」で突き詰めることです。この顧客視点に立った分析こそが、成功するマーケティング戦略の第一歩となります。

自社商品のコンセプト・構成の具体化

Product分析を本格的に進めるにあたり、まず最初に行うべきは、対象となる商品のコンセプトを明確に言語化し、設定することです。その上で、商品が持つ様々な構成要素を客観的な視点で見直し、戦略の方向性を具体化していく必要があります。このプロセスは、商品開発部門だけでなく、広告運用を担当するマーケティング部門も深く関与することが極めて重要です。なぜなら、ここで定義されたコンセプトや価値が、広告メッセージの核となるからです。

前述の「資格試験対策本」の例をさらに深掘りしてみましょう。

- ターゲット(誰が使うのか?): 現在、企業の経理部門で働きながらキャリアアップを目指す20代後半~30代の会社員。または、就職活動において専門性を武器にしたいと考えている大学3~4年生や第二新卒の求職者。彼らは、限られた時間の中で効率的に学習を進めたいという強いニーズを持っています。

- 利用シーン(どう使われるのか?): 通勤中の電車内や昼休み、帰宅後の深夜など、隙間時間を利用した自主学習がメイン。また、一部の専門学校や大学の講座では、公式教材として採用される可能性も考慮する。スマートフォンやタブレットで手軽に閲覧できる電子書籍版も提供する。

- 顧客ベネフィット(主な価値は何か?): この本を利用することで得られる直接的な価値は「試験合格に必要な知識が網羅的かつ効率的に得られる」ことです。しかし、その先にある本質的なベネフィットは、「資格取得による昇進・昇給の実現」「希望する業界への転職成功」「就職活動における強力なアピールポイントの獲得」といった、顧客の人生におけるポジティブな変化です。広告では、この本質的なベネフィットを訴求することが、高い反応率を得るための鍵となります。

また、商品を単体で考えるのではなく、自社が展開している他の商品ラインナップとの関連性やカニバリゼーション(共食い)の可能性も考慮し、ポートフォリオ全体として最適な位置づけを見出すことが重要です。例えば、同じ資格の「入門編」や「上級者向け問題集」といった他の書籍との棲み分けを明確にすることで、顧客のクロスセルやアップセルを促進する戦略も可能になります。

プロダクト3層モデルの活用

製品の価値構造をより深く、体系的に理解するためには、「プロダクト3層モデル」というフレームワークが非常に有効です。これは、アメリカの経営学者フィリップ・コトラーが提唱したもので、製品が顧客に提供する価値を「中核(コア)」「実体」「付随機能」という3つの階層に分けて分析する考え方です。このモデルを用いることで、自社製品の本質的な価値は何か、そして競合製品とどこで差別化すべきかを明確にすることができます。

- 第1層:中核(コア): これは、顧客がその製品を購入することで実質的に手に入れる「ベネフィット」や「サービス」そのものを指します。製品の最も本質的な価値であり、顧客が抱える課題を解決し、欲求を満たす根源的な機能です。例えば、ドリルを購入する顧客が本当に欲しいのは「ドリル本体」ではなく「穴」である、という有名な言葉がこの中核価値を表しています。自動車であれば「快適で安全な移動手段」、化粧品であれば「美しくなること」「若々しくいられること」が中核価値にあたります。

- 第2層:実体: 中核価値を具現化し、顧客が実際に認知・評価する物理的な要素群です。これには、品質レベル、機能、デザイン、ブランド名、パッケージなどが含まれます。同じ「快適な移動手段」という中核価値を持つ自動車でも、燃費の良さ、走行性能、内装の質感、ブランドの信頼性など、実体の部分で大きな差別化が図られます。広告で訴求される特徴の多くは、この実体の部分に該当します。

- 第3層:付随機能: 製品の中核価値や実体の提供に直接影響はないものの、加えることで顧客にとっての付加価値や満足度、利便性が高まる要素を指します。具体的には、設置・配送サービス、購入後のアフターサービス、長期の品質保証、問い合わせ用のコールセンター、購入者限定のコミュニティへの招待などがこれにあたります。特にコモディティ化した市場においては、この付随機能が競合との決定的な差別化要因となり得ます。

獲得型広告においては、LP(ランディングページ)でこれら3層の価値をバランス良く、かつ説得力を持って伝えることがCVR(コンバージョン率)を高める上で極めて重要です。

商品ライフサイクルに注目する

市場に投入された製品は、人間の一生のように「導入期」「成長期」「成熟期」「衰退期」という4つの段階からなるライフサイクルを経るのが一般的です。それぞれの段階で、市場環境、競争状況、顧客の認知度などが大きく異なるため、マーケティング戦略、特に4Pの各要素の重点の置き方を変えていく必要があります。この商品ライフサイクルとプロダクト3層モデルを連動させて考えることで、より効果的な戦略立案が可能になります。

- 導入期: 製品が市場に投入されたばかりの段階。認知度は低く、売上は緩やかにしか伸びません。この時期の最重要課題は、まず製品の存在を知ってもらい、その基本的な価値を理解してもらうことです。したがって、プロダクト3層モデルにおける「中核(コア)」の価値をシンプルかつ力強く訴求することに注力します。生産面では、将来の需要拡大を見据え、低コストでの安定生産体制を構築することが重要です。プロモーションは、製品のベネフィットを伝える教育的なコンテンツや、アーリーアダプター層に的を絞った広告が中心となります。

- 成長期: 製品の価値が市場に受け入れられ、売上が急激に伸びる段階。競合他社の参入も始まり、競争が激化してきます。この時期は、単なる基本的な価値だけでなく、他社製品との違いを明確にする必要があります。プロダクト3層モデルにおける「実体」、すなわち品質、機能、デザイン、ブランドといった要素で差別化を図り、市場シェアを拡大していくことが目標となります。広告では、ブランドの優位性や具体的な製品特徴を強調するメッセージが効果的です。

- 成熟期: 市場の成長が鈍化し、売上が頭打ちになる段階。市場は飽和状態に近づき、多くの競合製品がひしめき合っています。この段階で顧客が製品を選択する基準は、製品そのものの機能差よりも、それ以外の付加価値へとシフトしていきます。ここで重要になるのが、プロダクト3層モデルの「付随機能」です。手厚いアフターサービス、長期保証、顧客ロイヤルティプログラムなどを充実させることで、顧客のスイッチングを防ぎ、安定した売上を維持します。価格競争が激しくなるのもこの時期の特徴です。

- 衰退期: 技術革新や顧客ニーズの変化により、製品の需要が減少していく段階。売上も利益も低下します。この段階では、投資を抑制し、残存する需要から利益を回収する「収穫戦略」をとるか、市場から撤退するかの判断が迫られます。あるいは、後述するプロダクトエクステンションによって、新たな活路を見出す戦略も考えられます。

プロダクトエクステンションで、過去の商品を復活させる

プロダクトエクステンションとは、主に成熟期や衰退期を迎えた既存の製品に対して、何らかの改良や新たな価値の付与を行うことで、そのライフサイクルを延長させ、再び成長軌道に乗せることを目指すマーケティング手法です。これは、全く新しい製品をゼロから開発するよりも、開発コストやリスクを低く抑えられるという大きなメリットがあります。

一見すると需要が尽きたように見える製品でも、視点を変えることで新たな価値を発見できる可能性は十分にあります。プロダクトエクステンションの具体的なアプローチには、以下のようなものが挙げられます。

- 機能・性能の向上: 既存の製品に新しい技術を取り入れたり、顧客からのフィードバックを基に性能を改善したりします。例えば、カメラの画素数を向上させる、ソフトウェアの処理速度を高速化する、といった改良がこれにあたります。

- 新たな用途・市場の開拓: 当初想定していなかった新しい使い方や、異なるターゲット層、新しい地域市場を見つけ出して展開します。例えば、もともと工業用として開発された接着剤が、一般家庭向けDIY市場でヒットするようなケースです。

- デザインやパッケージのリニューアル: 製品の中身は変えずに、デザインやパッケージを現代のトレンドに合わせて一新することで、新たな顧客層にアピールします。レトロなデザインを復刻させて、逆に新鮮さを演出する手法もあります。

- ブランディングの再構築: 製品の訴求ポイントやブランドメッセージそのものを見直し、新しいイメージを構築します。例えば、「男性向けのタフな製品」というイメージから、「家族で使える安心・安全な製品」へとイメージ転換を図るような戦略です。

これらのプロダクトエクステンション戦略を成功させるためには、効率的な広告手法を駆使した情報拡散が不可欠です。リニューアルした製品の新しい価値を、適切なターゲットに、適切なメッセージで届けることで、休眠していた顧客を呼び覚ましたり、全く新しい新規顧客を獲得したりすることが可能になるのです。

Price(価格)

Price(価格)は、顧客に提供する製品やサービスに対して設定する金額を決定する、4Pの中で唯一、直接的に企業の収益を生み出す要素です。この価格設定は、マーケティング戦略において極めて繊細かつ重要な意思決定であり、企業の利益率、市場での競争力、ブランドイメージの構築に絶大な影響を与えます。

単刀直入に申し上げると、製品やサービスにおける絶対的な「適正価格」というものは、厳密には存在しません。なぜなら、価格は常に変動する要因に囲まれているからです。原材料費や人件費といった原価(コスト)、顧客がその製品にどれだけの価値を感じるかという需要(顧客ニーズ)、そして競合他社がどのような価格で製品を提供しているかという競争環境。これら3つの要素が複雑に絡み合い、その時々で最適な価格水準は変化します。

それでも敢えて「適正な価格」を定義するのであれば、それは「顧客がその製品の価値に対して『支払っても良い』と納得し、かつ、企業が事業を継続し成長していくために必要な利益を確保できる価格」と言えるでしょう。

ここで絶対に犯してはならない過ちは、価格設定を企業側の都合、つまり利益の追求のみで行ってしまうことです。「相場から著しくかけ離れた高額な価格設定」は、短期的には高い利益をもたらすかもしれませんが、長期的には必ず「価格に対する不信感」からの顧客離れを引き起こします。逆に、安易な低価格戦略は、ブランド価値を毀損し、利益率を圧迫するだけでなく、「安かろう悪かろう」というイメージを定着させてしまうリスクも孕んでいます。

したがって、製品やサービスの価格を設定する際には、競合他社の価格動向、ターゲット顧客が許容できる価格帯(支払意欲)、そしてその価格設定に見合っただけの品質や価値が提供できているか、といった多角的な情報を整理・分析し、戦略的に決定することが極めて重要です。

適切な商品価格の設定

前述の通り、適正な価格を決定するプロセスは、顧客の納得感と企業の収益性という二つの側面のバランスを取る作業に他なりません。企業の存続という観点からも、このバランス感覚は極めて重要です。価格設定の基本的な考え方として、価格の範囲は「コスト」を最低ライン(下限)とし、「カスタマーバリュー(顧客が認識する価値)」を最高ライン(上限)として捉えることができます。

つまり、理想的な価格設定とは「製品の提供にかかるコストの割合を可能な限り低く抑えつつ、顧客が感じる価値(カスタマーバリュー)の割合を最大化する」ことによって、その間のゾーンに価格を設定することです。この「価値とコストの差」こそが、企業の利益の源泉となります。

このうち、カスタマーバリューを正確に見極めることは、非常に困難な作業です。なぜなら、顧客が何に価値を感じるかは主観的であり、その人の収入やライフスタイル、価値観、そしてその時々の市場全体の雰囲気など、多くの外部要因に影響されるからです。競合の価格や市場相場も常に変動します。これを把握するためには、継続的な市場調査や顧客アンケート、データ分析が不可欠です。獲得型広告の運用データ、特にキーワードの入札単価やCVRの動向も、顧客の支払意欲を測る上での貴重な情報源となり得ます。

一方で、製品コストは、社内の生産体制や仕入れ状況といった内的要因に左右されるため、カスタマーバリューと比較すれば、ある程度正確に把握することが可能です。もちろん、原材料価格の変動などのリスクはありますが、管理可能な範囲は広いと言えます。

したがって、実践的な価格設定アプローチとしては、まず自社のコスト構造を徹底的に分析・効率化して「価格の最低ライン」をできるだけ引き下げ、その上で、市場調査を通じて把握したカスタマーバリューを基準に、戦略的な価格を決定していく、という手順が重要になります。

ユーザーが感じる価値を基準に価格設定をおこなう

顧客が製品に対して感じる価値(カスタマーバリュー)を価格設定の起点とするアプローチは、「需要志向型価格設定法(または知覚価値価格設定法)」と呼ばれます。これは、コストを積み上げて価格を決める「コスト志向型」とは対極にあり、特に競争の激しい市場における新商品や、他に類を見ないユニークなサービスの提供において非常に有効な手法です。この方法では、「まず価格を決め、その価格で十分な利益が出るように製品を設計・開発する」という逆転の発想が求められます。

この需要志向型の価格設定には、大きく分けて2つの具体的な方法が存在します。

一つ目は「知覚価値価格設定」です。これは、アンケート調査やコンジョイント分析といった市場調査の手法を用いて、「ターゲット顧客が、この製品(の機能やベネフィット)に対して、いくらまでなら支払っても良いと感じるか?」という知覚価値を直接的に測定し、そのデータを基に価格を決定する方法です。このアプローチの鍵は、調査の精度と、調査から得られた価格で利益を確保できるだけの製品開発力・コスト管理能力です。

二つ目は「価格差別化(需要価格設定)」です。これは、すべての顧客に同じ価格を提示するのではなく、ターゲットとなるセグメントや利用状況に応じて、異なる価格を設定する手法です。これにより、収益機会の最大化を図ります。

具体的な例としては、以下のようなものがあります。

- 顧客セグメント別価格: 新規顧客やライトユーザー向けには、購入のハードルを下げるための「お試し価格」や機能制限のある「スタンダード版」を安価に提供する。一方で、ロイヤルカスタマーやヘビーユーザー向けには、特別な機能や手厚いサポートを付けた「プレミアム版」や「ゴールドメンバー向けプラン」を高価格で提供する。

- チャネル別価格: 直販サイトで購入する場合は定価だが、特定の代理店経由では割引価格を適用する。

- 時期別価格: 航空券やホテルの宿泊費のように、需要が高まる時期(ハイシーズン)は価格を高くし、需要が低い時期(オフシーズン)は価格を安く設定する。

これらの価格差別化戦略は、獲得型広告においても、特定のセグメントに特化したLPや広告クリエイティブを用意することで、より高い効果を発揮します。

競合他社の動きを参考に価格設定をおこなう

市場における競合他社の価格戦略を強く意識し、自社の価格を決定するアプローチは、「競争志向型価格設定法」と呼ばれます。この方法は、特に技術的な差別化が難しいコモディティ化した製品や、市場に多数の類似品が存在するサービスにおいて、現場で最も一般的に用いられる価格設定方法です。これは、主に既存市場で、同種の製品・サービスを販売する際に採用されます。

この「競争志向型」の主なメリットは、市場の実勢価格(プライスレベル)を基準にするため、業界内での価格の安定性を保ちやすく、消耗戦となりがちな「不毛な低価格競争」に陥るリスクを低減できる点にあります。また、顧客も競合製品と比較検討することが容易なため、価格に対する納得感を得やすいという側面もあります。

競争志向型の具体的な価格設定戦略には、以下のようなものがあります。

- プライス・リーダー追随価格設定: 業界のリーダー企業の価格設定に、自社の価格を追随させる方法。リーダー企業が価格を上げれば自社も上げ、下げれば自社も下げるといった対応をとります。

- 実勢価格設定: 市場で形成されている平均的な価格(相場)に合わせて価格を設定する方法。多くの企業がこの方法を採用することで、価格は安定します。

- プレミアム価格設定: 競合製品よりも意図的に高い価格を設定し、高品質や高ステータスといったブランドイメージを構築する戦略。

- ディスカウント価格設定: 競合製品よりも低い価格を設定し、価格の安さを武器に市場シェアを獲得する戦略。

ただし、この競争志向型価格設定には注意すべきデメリットも存在します。それは、競合の価格ばかりを意識するあまり、自社のコスト構造や、本来最も重要であるはずの顧客のニーズを軽視してしまう「企業本位」な意思決定に陥りがちであるという点です。その結果、見かけ上の売上は立っても利益が伴わなかったり、逆に、もっと高い価格でも売れるチャンスを逃してしまったりと、収益が不安定になりやすいというリスクを抱えています。

2つの選択肢から、新商品の価格を決めていく

全く新しい製品を市場に投入する際の初期価格設定戦略には、代表的な2つのアプローチがあります。「スキミング・プライシング(上澄み吸収価格戦略)」と「ペネトレーション・プライシング(市場浸透価格戦略)」です。この2つの戦略は、ターゲットとする顧客層や市場へのアプローチ方法が対照的であり、どちらを選択するかによって、その後のマーケティング活動全体が大きく変わってきます。

「スキミング・プライシング」は、市場への導入初期段階で、意図的に高価格を設定する戦略です。この戦略の主な目的は、製品開発に投下した多額のコストを、可能な限り早い段階で回収することにあります。高価格でも購入を厭わない、イノベーター層やアーリーアダプター層といった、価格感応度が低く購買意欲の非常に強い顧客層(市場の上澄み部分)をターゲットとします。彼らに販売することで初期の利益を確保し、その後、生産量の増加や技術の陳腐化に合わせて段階的に価格を引き下げ、より広い市場へと浸透させていきます。この戦略は、技術的な優位性が高く、模倣されにくい製品や、強いブランド力を持つ製品に適しています。

一方、「ペネトレーション・プライシング」は、スキミングとは逆に、市場導入初期から意図的に低い価格、場合によっては製造コストと同等かそれ以下の価格を設定する戦略です。この戦略の最大の目的は、価格の安さを武器に、短期間で一気に市場シェアを獲得し、製品の認知度を拡大することにあります。低価格によって消費者の「購入に対する心理的障壁」を大幅に低減させ、大量販売を実現します。これにより、規模の経済性(生産量が増えるほど単位あたりのコストが下がる効果)を働かせ、競合他社の参入意欲を削ぐ効果も期待できます。ただし、初期段階では利益が出ない、あるいは赤字になる可能性が高いため、その損失を補填できるだけの十分な企業体力や、他の収益源(消耗品や関連サービスなど)を確保しておくことが前提となります。

Place(場所・流通)

Place(場所・流通)は、自社が提供する製品やサービスを、それを求めているターゲット顧客の手元まで、いかにして効率的かつ効果的に届けるかを計画・実行するための要素です。これは、単に「どこで売るか?」という物理的な販売場所の問題だけにとどまりません。製品が生産者から最終消費者に届くまでの一連の経路(流通チャネル)、在庫管理、物流(輸送・保管)、立地戦略など、供給に関するあらゆる活動を包括する概念です。

どれだけ素晴らしい製品(Product)を、どれだけ魅力的な価格(Price)で提供できたとしても、顧客がその製品を「欲しい」と思った時に、簡単に入手できる状態になければ、売上には繋がりません。Place戦略の巧拙が、機会損失の発生を大きく左右するのです。

現代においては、その選択肢は極めて多様化しています。従来の百貨店、スーパー、コンビニエンスストア、専門店といった実店舗(オフライン)に加えて、自社ECサイト、オンラインモール(Amazon, 楽天など)、SNS経由の販売、専用アプリケーションからの注文など、オンライン上の販売チャネルの重要性が飛躍的に高まっています。これにより、企業は24時間365日、地理的な制約を超えて顧客との接点を持つことが可能になりました。しかし、同時にそれは、在庫管理や受発注、出荷管理のシステムをより高度化させる必要があることも意味します。

したがって、Place戦略を立案する際には、自社製品の特性(高価で説明が必要か、日用品で利便性が重要か)、ターゲット顧客の購買行動(どこで情報を得て、どこで購入を決断するのか)、そしてコストや管理の実現可能性などを多角的に分析し、最も合理的で効果的な流通チャネルの組み合わせを選択することが求められます。

最適な流通経路の設定

製品やサービスをターゲット顧客に効率的に届けるための「最適な流通経路」を設計する前に、まず流通チャネルが担うべき本質的な「役割」を理解し、分析する必要があります。流通チャネルは単に商品を物理的に移動させるだけでなく、マーケティング活動において多様な機能を果たしています。これらの機能を自社で直接行うのか、それとも卸売業者や小売業者といった中間業者に委託するのかを決定することが、チャネル設計の第一歩となります。

流通チャネルが担う主要な機能(役割)は、主に以下の7つに分類されます。

- 調査・リサーチ: ターゲット市場や潜在顧客に関する情報を収集し、マーケティング計画に必要なインプットを提供する機能。

- 販売促進(プロモーション): 買い手に対して製品の魅力を伝え、購買を刺激するための活動を展開する機能。

- ユーザーとの接触(コンタクト): 潜在的な購買客を見つけ出し、コミュニケーションを図る機能。

- 適合・探索(マッチング): 買い手の具体的なニーズ(品質、数量、納期など)を詳細に把握し、それに合わせて製品や提供方法を調整・適合させる機能。

- 交渉(ネゴシエーション): 価格や送料、支払い条件、納期といった取引に関する様々な条件について、買い手と合意に至るプロセス。

- 物流・輸送(フィジカル・ディストリビューション): 製品の物理的な輸送や、在庫の保管・管理を行う機能。

- 金融(ファイナンシング): 流通チャネルを構築・維持するために必要な資金を調達し、在庫リスクなどを負担する機能。

これらの機能をすべて自社で賄う「直接販売」は、顧客との関係を密にし、詳細な情報を得られるメリットがありますが、膨大なコストとリソースを必要とします。一方、中間業者を活用する「間接販売」は、広範囲な市場を効率的にカバーできますが、顧客との距離が遠くなり、情報収集やコントロールが難しくなるという側面もあります。自社の製品特性と経営資源を考慮し、最適な機能分担を決定することが重要です。

消費者視点でメリットが大きい流通経路を決める

流通経路の設計において最も重要な原則は、「消費者(ターゲット顧客)にとっての利便性やメリットを最大化する」という視点です。提供する製品やサービスの特性、そしてターゲット顧客がどのような購買行動をとるかを深く分析し、彼らの購買プロセスに最も合致した流通経路を構築する必要があります。

例えば、日常的に消費される健康補助食品(サプリメント)の購入を考えてみましょう。多くの消費者にとって、この種の製品を購入する上での最大のメリットは「いつでも、どこでも、手軽に購入できること」です。特別な限定品でもない限り、わざわざ遠方の専門店まで足を運んでくれる消費者はごく少数でしょう。彼らは、通勤途中や買い物のついでに、近所の店舗で手軽に入手できることを望んでいます。

したがって、この場合のPlace戦略で重要になるのは「消費者との物理的・心理的な接触頻度をいかに高めるか」です。流通経路の選択肢としては、全国のスーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストアといった、消費者の生活圏に密着した幅広い小売網を活用することが有効です。さらに、オンラインショップでの定期購入サービスを提供すれば、「買い忘れを防ぎたい」「毎回の注文が面倒」といったニーズにも応えることができ、顧客の利便性はさらに高まります。

一方で、映像編集や3D-CG制作に使われるような「プロクリエイター向けの高性能パソコン」の場合はどうでしょうか。この場合、顧客は画一的な製品ではなく、自身の専門的な作業内容に合わせて、CPUやメモリ、グラフィックボードなどのスペックを細かくカスタマイズしたいという強いニーズを持っています。また、高額な投資となるため、購入前の詳細な相談や、購入後の手厚いサポートを重視します。ここで流通チャネルが果たすべき「役割」は、価格や仕様に関する「交渉」や「適合」です。

この条件を満たす最適な流通経路は、顧客の要望に柔軟に対応できる「オンラインのBTO(Build to Order)ショップ」や、専門知識を持つスタッフが常駐する「メーカー直営のショールーム兼販売店」などが対象となります。このように、製品の特性と顧客ニーズに応じて、最適な流通経路は大きく異なるのです。

消費者に到達するまでの距離を選ぶ

流通経路を設計する際には、生産者(自社)から最終消費者までの間に、いくつの段階の中間業者を介在させるか、すなわち「流通チャネルの長さ」を選択する必要があります。この「長さ」は、製品の価格、販売管理のしやすさ、そして市場への浸透度に大きく影響します。

業界によっては、古くからの商慣習や取引関係によってチャネルの長さが固定化されており、安易な変更が難しい場合もあります。しかし、インターネット通販の爆発的な普及により、生産者が中間業者を介さずに消費者に直接販売するD2C(Direct to Consumer)モデルが一般化するなど、チャネル構造は大きく変化しています。従来の慣習にとらわれず、自社の製品と戦略に最も適した「チャネルの長さ」を選択することが重要です。

チャネルの長さは、一般的に「0段階」から「3段階」までに分類されます。

- ゼロ段階チャネル(直接販売): 生産者が卸売業者や小売業者を一切介さず、最終消費者に直接製品を販売する形態です。自社のECサイト、直営店、訪問販売などがこれにあたります。中間マージンが発生しないため高い利益率を確保でき、顧客データを直接収集できるという大きなメリットがあります。高価格帯の製品や、専門的な説明が必要な製品、顧客との長期的な関係構築が重要な製品に適しています。

- 1段階チャネル: 生産者と消費者の間に「小売業者」という1つの中間業者が介在する形態です。メーカーが百貨店やスーパー、専門店などに直接商品を納入するケースがこれに該当します。比較的広範囲の顧客にアプローチしつつ、ある程度の販売管理を維持したい場合に適しています。

- 2段階チャネル: 生産者と消費者の間に「卸売業者」と「小売業者」という2つの中間業者が介在する、最も伝統的で一般的な形態です。特に、食料品や日用雑貨など、取り扱い品目数が非常に多く、かつ商品単価が低い製品で広く利用されています。メーカーは少数の卸売業者に大量に販売するだけでよいため、販売管理や物流の効率を大幅に高めることができます。

- 3段階チャネル: 生産者と消費者の間に、一次卸売業者、二次卸売業者、小売業者という3つの中間業者が介在する形態です。特に地方の小規模な小売店にまで商品を届けるために利用されてきましたが、近年では物流網の発達や中間マージンの削減といった流れの中で、二次卸売業者が省略される傾向が強まっています。

消費者に到達するまでの「経路の幅」を選ぶ

流通チャネルの「長さ」と並んで重要なもう一つの要素が、「チャネルの幅」、すなわち、特定の商圏において、製品を取り扱う中間業者(小売店など)の数をどの程度に設定するか、という問題です。この「幅」の選択は、製品の入手しやすさと、ブランドイメージのコントロールのしやすさとの間のトレードオフの関係にあります。

流通経路の幅を広げれば広げるほど、製品が消費者の目に触れる機会は増え、入手可能性も高まります。しかし、どこでも手に入る状態は、ブランドの希少性や高級感を損なう可能性があります。逆に、幅を狭く絞り込むほど、製品に対するブランドイメージを維持・向上させやすくなりますが、販売機会を逃すリスクも高まります。このチャネルの幅は、大きく「開放的」「選択的」「排他的」の3種類に分類されます。

- 開放的流通チャネル(集約的流通政策): 取り扱いを希望するすべての小売業者に対して、可能な限り広範囲に製品を流通させる戦略です。消費者が「いつでも、どこでも」製品を購入できる状態を目指します。この戦略は、最寄品(もよりひん)と呼ばれる、食料品、飲料、日用雑貨など、消費者が頻繁に、かつあまり深く考えずに購入する低価格な製品に適しています。この場合、ブランドイメージを緻密にコントロールすることは困難になります。

- 選択的流通チャネル: 自社が設定した特定の基準(店舗の立地、販売員の知識レベル、店舗の雰囲気、経営状態など)を満たした中間業者をある程度選別し、その業者にのみ製品を流通させる戦略です。開放的チャネルと排他的チャネルの中間に位置します。ある程度のブランドイメージを維持しつつ、一定の市場カバー率も確保したい場合に用いられます。家具、家電製品、化粧品など、消費者が購入前に複数のブランドを比較検討する「買回品(かいまわりひん)」や、購入後のアフターサービスが重要となる製品に適しています。

- 排他的流通チャネル(専売的流通政策): 特定の地域や市場において、取り扱い業者を極めて少数(通常は1社)に限定し、その業者に独占的な販売権を与える戦略です。高級ブランドの旗艦店(フラッグシップストア)や、「当店限定」「地域限定」といった専売品がこれに該当します。この戦略の最大の目的は、強力なブランドイメージを構築・維持し、価格競争を回避することです。製品の流通を厳格にコントロールすることで、高品質・高価格というポジションを確立したい場合に極めて有効です。

Promotion(プロモーション)

Promotion(プロモーション)は、自社が市場に提供する製品やサービスの存在と、それが持つ価値や魅力をターゲット顧客に伝え、最終的に購買やサービスの利用といった具体的な行動(コンバージョン)へと導くための一切のコミュニケーション活動を指します。これは、4Pの他の要素(Product, Price, Place)で構築した価値を、顧客に「認知」させ「理解」させ「欲求」させるための、いわばマーケティングの最終的な仕上げのプロセスです。

テレビCMや新聞広告といった伝統的な広告活動はもちろんのこと、現代のプロモーション活動は非常に多岐にわたります。例えば、以下のような活動もすべてプロモーションに含まれます。

- ウェブサイト上での割引クーポンの配布

- ポイントカードや会員ランク制度によるリピート促進

- インフルエンサーを起用したSNSでの商品紹介投稿

- 製品のサンプリングや店頭での実演販売

- 業界向けの展示会への出展

- プレスリリース配信によるメディアでの記事掲載

- 顧客の口コミやレビューの促進

獲得型広告の運用担当者にとって、このPromotionは最も直接的に関わる領域です。リスティング広告、ディスプレイ広告、SNS広告などを通じて、いかにして効率的に見込み顧客にアプローチし、コンバージョンを獲得するか。その施策を考える上で、他の3つのPとの連携を意識することが極めて重要になります。

STPとの整合性には注意する

効果的なプロモーション戦略を立案する上で、その前提として必ず考慮しなければならないのが「STP」との整合性です。STPとは、Segmentation(市場細分化)、Targeting(ターゲット設定)、Positioning(ポジショニング設定)の頭文字を取った略語であり、マーケティング戦略の土台となる考え方です。「自社の製品やサービスを、市場の『どの顧客セグメント』に対して、『どのような立ち位置(価値)』で提供するのか」を明確に定義することが、あらゆるマーケティング活動の出発点となります。

このSTP分析によって定められたターゲット顧客とポジショニングによって、採用すべきプロモーション手法は大きく変わってきます。つまり、プロモーション活動は、常に「誰に」「何を」伝えるのかを明確にした上で行われなければなりません。

例えば、ターゲット層が非常に広い食料品や日用雑貨などの場合、最大の課題は「幅広い層への認知度向上」です。この場合、テレビCMやラジオCM、全国紙の新聞折り込み広告、大規模な交通広告といった、不特定多数の消費者にリーチできるマス広告が効果的な戦略となります。これにより、ブランドの知名度を短期間で一気に高めることが可能になります。

逆に、ターゲットが特定の業界の専門家などに限定されており、かつ製品が高額で特殊な用途で使用されるBtoBの商材(例:医療用精密機器、工業用ロボットなど)の場合はどうでしょうか。この場合、マス広告は非効率的であり、費用対効果が合いません。ターゲットに確実にリーチするためには、営業担当者による直接的なアプローチ(人的販売)や、業界専門誌への広告掲載、関連分野のオンラインセミナー(ウェビナー)の開催、特定の業界関係者が集まる展示会への出展、あるいはLinkedInなどのビジネス特化型SNSを活用した広告配信といった、よりターゲットを絞り込んだ販売促進戦略を選択することが合理的です。このように、STPとプロモーション戦略は常に一体で考えられるべきものなのです。

他の4P要素との一貫性を考える

4P分析における最大の要諦は、4つのPがそれぞれ独立して機能するのではなく、相互に連携し、一貫性のある「パッケージ」として機能することです。プロモーション戦略を考える際には、常に他の3つの要素(Product, Price, Place)との整合性が取れているかを確認する必要があります。この一貫性が崩れると、マーケティングメッセージにブレが生じ、顧客に混乱を与え、結果として広告効果は著しく低下してしまいます。

例えば、あなたがマーケティングを担当する製品(Product)が、「最新の流行を取り入れた20代~30代の若者向けファッションアパレル」だったとします。この場合、プロモーションとして効果的なのは、彼らが日常的に接触するInstagramやTikTokといったSNSでのインフルエンサーマーケティングや、ファッション雑誌とのタイアップ記事、あるいは若者向けの音楽イベントへの協賛などでしょう。プロモーションのタイミングも、彼らの可処分所得が増える給料日後やボーナス時期を狙うのが効果的です。さらに、シェア拡大を目指すなら「期間限定20%OFF」といった価格(Price)戦略を組み合わせることも考えられます。

もし、この製品の流通(Place)がオンラインショップ限定なのであれば、プロモーションの主戦場は必然的にウェブ上になります。リスティング広告で関連キーワードからの流入を狙い、購入を迷っているユーザーにはリターゲティング広告で再アプローチをかける。洗練されたデザインのランディングページでブランドの世界観を伝え、SNS広告で魅力的な着用シーンの動画を配信する、といった戦略が効果的です。

ここで、もしプロモーション手段として「シニア層が多く読む新聞への広告出稿」や「高級百貨店の外商部を通じた販売」を選んだとしたらどうでしょうか。明らかにターゲット層と媒体がミスマッチであり、製品のコンセプトとも矛盾します。このように、プロモーションは常に、製品の性質、価格水準、そして販売チャネルと密接に連携し、ターゲット顧客に確実かつ効果的にメッセージが伝わる一貫した戦略として設計されなければならないのです。

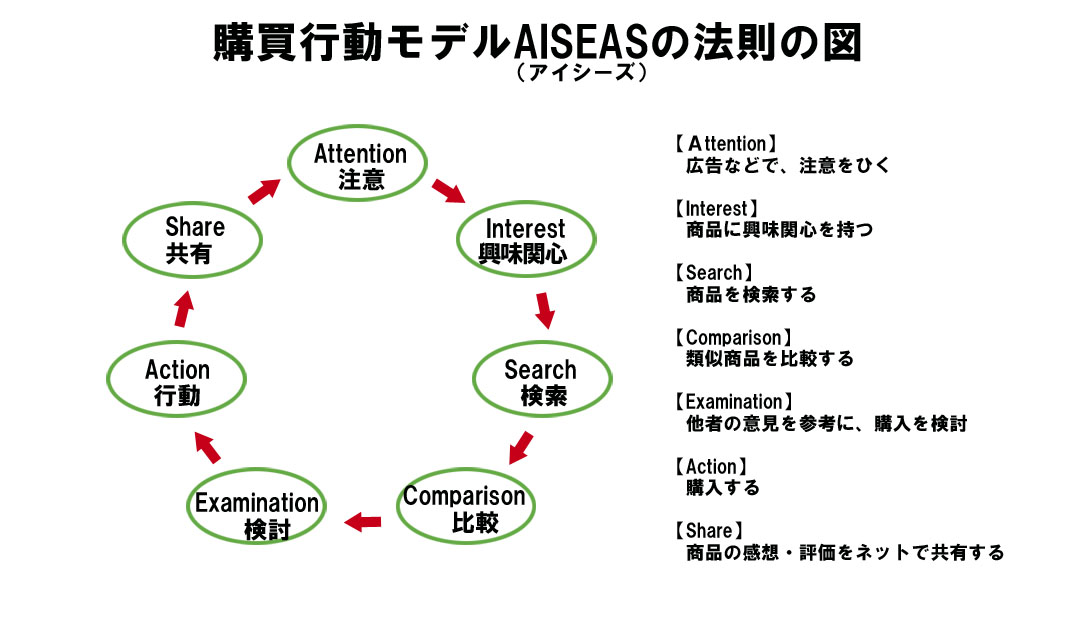

AISCEAS(アイシーズ)の法則の理解が不可欠

インターネットとスマートフォンの普及が当たり前となった現代において、消費者の購買行動プロセスを理解するためには、「AISCEAS(アイシーズ)」の法則を理解することが不可欠です。これは、従来のAIDMA(アイドマ)モデルが進化し、インターネット時代の消費者の特徴的な行動を組み込んだプロセスモデルです。

AISCEASは、以下の7つのステップで構成されます。

- Attention(注意): 広告やSNSなどで商品・サービスの存在を認知する。

- Interest(関心): その商品・サービスに興味を持つ。

- Search(検索): GoogleやYahoo!などの検索エンジン、あるいはSNSで、商品名や関連キーワードを検索し、より詳細な情報を探し始める。

- Comparison(比較): 複数の競合商品やサービスの公式サイト、比較サイト、レビューサイトなどを巡回し、価格、機能、スペック、評判などを詳細に比較する。

- Examination(検討): 比較した情報を基に、本当に自分にとって必要か、購入する価値があるか、どの商品がベストかなどを総合的に検討し、購入の意思決定を行う。

- Action(行動): 実際に店舗を訪れたり、ECサイトで購入ボタンをクリックしたりして、購入する。

- Share(共有): 購入後に、SNSやレビューサイトで商品の感想や評価を投稿・共有する。この共有された情報が、また別の誰かの「注意」や「検索」のきっかけとなる。

獲得型広告の運用において特に重要となるのが、「Search(検索)」「Comparison(比較)」「Examination(検討)」の3つのプロセスです。消費者はもはや、企業からの一方的な情報発信を鵜呑みにしません。能動的に情報を探し、複数の選択肢を冷静に比較・検討した上で、最も納得できるものを選択します。したがって、この段階にいるユーザーに対して、いかにして「効果的な商品の売り込み(説得力のある情報提供)」を行い、「高品質で信頼できる広告クリエイティブやLP」を提示できるかが、コンバージョン獲得の成否を分ける極めて重要なポイントとなるのです。

コミュニケーションミックスの活用

コミュニケーションミックスとは、企業が設定したマーケティング目標(例:CPA 5,000円以下で月間100件のコンバージョン獲得)を達成するために、様々なプロモーション(コミュニケーション)手段を最適に組み合わせ、統合的に運用していく考え方です。単一の手段に頼るのではなく、複数の手段を組み合わせることで、相乗効果を生み出し、より高い成果を目指します。

プロモーションのコミュニケーション手段は、大きく以下の5つのカテゴリーに分類されます。これを「プロモーション・ミックス」とも呼びます。

- 広告(Advertising): テレビ、ラジオ、新聞、雑誌といったマス媒体や、インターネット広告(リスティング、ディスプレイ、SNS広告など)を利用して、企業が費用を支払ってメッセージを伝達する手法。広範囲のターゲットにリーチできる一方、一方的なコミュニケーションになりがちです。

- 販売促進(Sales Promotion): 割引クーポン、サンプリング、増量キャンペーン、購入者プレゼント、ポイントプログラムなど、短期的な購買意欲を刺激するためのインセンティブを提供する活動。即効性が高いのが特徴です。

- 人的販売(Personal Selling): 営業担当者や販売員が、顧客と直接対面(またはオンラインで)コミュニケーションを取り、製品やサービスの販売を行う手法。顧客一人ひとりのニーズに合わせた柔軟な提案が可能で、高額な商品やBtoB商材において特に重要となります。その場で顧客の疑問や不安に即座に対応できるため、信頼関係を構築しやすいという大きなメリットがあります。

- パブリシティ(Publicity/Public Relations): 企業がメディアに対して情報提供(プレスリリース配信など)を行い、ニュースや記事として無料で取り上げてもらうことを目指す広報活動。第三者であるメディアからの「報道」という形で情報が伝わるため、広告に比べて信頼性が非常に高いのが特徴です。ただし、掲載内容やタイミングを企業側でコントロールすることはできません。

- 口コミ(Word of Mouth): 友人・知人からの推奨や、SNS、レビューサイト上での消費者からの「生の声・評価」を通じて、製品やサービスの評判が広がっていく現象。非常に強い影響力を持ちますが、パブリシティ以上に企業が意図的にコントロールすることは困難です。しかし、優れた製品と顧客体験を提供することで、ポジティブな口コミを誘発することは可能です。

獲得型広告の運用においても、これらの要素を連携させることが重要です。例えば、パブリシティで獲得したメディア掲載実績をLPや広告クリエイティブに活用して信頼性を高めたり、人的販売の現場で得られた「顧客のよくある質問」を広告の訴求文に反映させたりすることで、キャンペーン全体の効果を高めることができます。

4P分析を利用する目的

では、企業が時間と労力をかけて「4P分析」に取り組む本質的な目的とは何なのでしょうか。その目的を簡潔かつ明確に表現するならば、それは「Product(製品)、Price(価格)、Place(流通)、Promotion(プロモーション)という4つのマーケティング変数を、自社の戦略目標に合わせて最適に組み合わせ、競合他社に対する持続的な競争優位性を構築し、最終的に企業の利益を最大化するための、効果的かつ効率的な販売戦略を立案・実行するため」と言えます。

前述の通り、4つのPはそれぞれが独立した要素ではなく、互いに影響を及ぼし合う「連動する歯車」のような関係にあります。4P分析は、この複雑な関係性を体系的に整理し、一貫性のある、ブレのないマーケティング戦略(マーケティング・ミックス)を構築するための思考のフレームワークを提供してくれます。

具体的には、まず市場や顧客を深く分析し、「最適な製品を(Product)」を定義します。次いで、その製品の価値とコスト構造、競合状況を踏まえて「適正な価格(Price)」を設定。そして、その製品と価格設定に最もふさわしい「流通手段(Place)」を選択し、最後に、これら全ての要素を統合したメッセージを、最も効果的な「プロモーション手法(Promotion)」でターゲット顧客に届ける。この一連のプロセスを通じて、自社のマーケティング施策の全体像を俯瞰し、論理的な矛盾や欠落がないかを確認します。

特に獲得型広告の運用においては、日々のパフォーマンス(CPA, CVRなど)の変動要因を分析する際に、この4Pの視点が非常に役立ちます。「なぜ急にCVRが下がったのか?」という問いに対して、広告設定(Promotion)の変更だけでなく、「競合が大幅な値下げ(Price)を始めたのではないか?」「主力製品がライフサイクルの衰退期(Product)に入ったのではないか?」「販売チャネル(Place)で在庫切れが多発しているのではないか?」といった、より根本的な原因を探るための仮説を立てることができるのです。

ただし、4P分析を行う上で常に留意すべき重要な点があります。それは、このフレームワークが本質的に「企業側(売り手側)の視点」で構成されているという事実です。そのため、分析に没頭するあまり、顧客の存在を忘れ、「企業が売りたいものを、売りたい価格で、売りやすい場所で、売りたいように宣伝する」という独りよがりな戦略に陥る危険性があります。この点を常に意識し、後述する顧客視点のフレームワークと組み合わせながら、各要素を総合的に分析・検討していく姿勢が求められます。

4P分析でマーケティングを考える上でのメリット・デメリット

ここまで、4P分析の各要素の詳細やその目的について解説してきました。多くの要素を網羅的に分析する必要があり、正直なところ「手間のかかる面倒な作業だ」と感じられた方も少なくないかもしれません。しかし、この分析を通じて得られるメリットは、その手間を補って余りあるものです。

ここでは、4P分析をマーケティング戦略の策定に用いることで得られる具体的なメリットと、一方で注意すべきデメリットについて、改めて整理して説明します。双方を正しく理解することで、このフレームワークをより深く、そして効果的に活用することができるようになります。

【メリット】

マーケティング戦略を立案・分析する上で、4P分析を活用する最大のメリットは、考慮すべき主要な要素が4つに体系化されているため、議論が発散しにくく、「漏れや重複を回避した、網羅性の高い整理された思考」が可能になる点です。マーケティング施策は多岐にわたるため、指針となるフレームワークなしに議論を始めると、個別の戦術論に終始してしまったり、重要な視点が抜け落ちてしまったりすることが往々にしてあります。

4P分析という共通言語を用いることで、チーム内のメンバーが同じ視点で戦略を検討でき、各施策の役割分担や連携がスムーズになります。また、Product、Price、Place、Promotionの各要素について、それぞれの整合性をチェックするプロセスを経ることで、戦略全体としての一貫性を担保しやすくなります。

さらに、獲得型広告の運用のように、日々変化する状況に対応しなくてはならない現場においても、この思考法は力を発揮します。例えば、広告のパフォーマンスが急に悪化した際に、「何が問題なのか?」という原因究明を、4つのPの観点から多角的に、かつシステマティックに行うことができます。これにより、場当たり的な対応ではなく、根本的な原因に基づいた的確な打ち手を迅速に導き出すことが可能となり、事態の早期収拾や改善行動がスムーズになります。

【デメリット】

一方で、4P分析が持つ最大のデメリット、そして限界点は、前述の通り、その視点が本質的に「売り手側の視点」に偏りがちであるという点です。Product(我々は何を売るか)、Price(我々いくらで売るか)、Place(我々はどこで売るか)、Promotion(我々はどう売るか)という問いは、すべて企業を主語としています。

この売り手視点に過度に固執してしまうと、企業が提供する価値やその提供手段、価格設定などが、すべて「企業側の論理」や「社内の都合」で決定されてしまう危険性があります。その結果、最も重要であるはずの「顧客の存在やその真のニーズ、感情」を無視した、独りよがりなマーケティング戦略に陥ってしまうリスクを常に孕んでいます。このような戦略は、当然ながら市場に受け入れられず、失敗に終わる可能性が極めて高いと言わざるを得ません。

4Pのデメリットを補うための4C

この4P分析が持つ「売り手視点」という本質的なデメリットを補い、より顧客中心のマーケティング戦略を構築するために提唱されたのが、「4C分析」というフレームワークです。4Cは、4Pの各要素を「顧客側(買い手側)の視点」から捉え直し、再定義したものです。4Pと4Cを対で考えることで、企業の論理と顧客のニーズとの間に乖離がないかを確認し、戦略の精度を飛躍的に高めることができます。

4Pと4Cの対応関係は以下のようになっています。

-

Product(製品) ⇔ Customer Value(顧客にとっての価値)

売り手が提供する「製品」の機能やスペックではなく、それが顧客にとってどのような「価値」を提供し、どのような課題を解決してくれるのか、という視点で考えます。 -

Price(価格) ⇔ Cost(顧客が負担するコスト)

売り手が設定した「価格」そのものではなく、顧客がその商品を手に入れるために支払う金銭的な「コスト」だけでなく、購入にかかる時間や手間、精神的な負担といった、総体的なコストを考慮します。 -

Place(流通・場所) ⇔ Convenience(顧客にとっての利便性)

売り手側の「流通」チャネルの効率性ではなく、顧客がどれだけ「便利に」、そして簡単・快適にその商品を購入できるか、という視点で考えます。 -

Promotion(プロモーション) ⇔ Communication(顧客とのコミュニケーション)

売り手からの一方的な「プロモーション」ではなく、企業と顧客との双方向の「コミュニケーション」と捉えます。顧客の声に耳を傾け、対話を通じて信頼関係を構築していく視点が重要です。

自社で立案した4P戦略を、この「4つのC」の視点から厳しくチェックし、顧客の視点から見て大きな乖離や矛盾がないかを確認する。このプロセスを経ることで、4P分析のデメリットを克服し、真に顧客に支持される、実効性の高いマーケティング戦略を構築することができるのです。

4P分析のポイントと効果的な進め方

ここからは、実際に4P分析を用いて自社のマーケティング戦略を検討する際の、具体的な進め方と各要素で考えるべき重要なポイントについて、より実践的な観点から解説していきます。理論を理解するだけでなく、それをいかにして自社の状況に当てはめ、具体的なアクションに繋げていくかが重要です。以下のポイントを参考に、自社での分析・検討会などでお役立てください。

「Product」は顧客ニーズ・製品の特徴・性質を考慮する

Product(製品)の分析は、全てのマーケティング活動の起点です。ここで考えるべきは、売り手側が提供したいものではなく、顧客が何を求めているのか、どのような不満や課題を抱えているのかという「顧客ニーズ」に、自社の製品やサービスが真に応えられているかという点です。この原点を履き違えてしまうと、その後のすべての努力が無駄になりかねません。

例えば、消費者が「日々の掃除の手間を少しでも減らしたい、もっと楽をしたい」という根源的なニーズを持っているとします。このニーズに対して、企業側が「我が社の掃除機は、業界最高の吸引力と最新のサイクロン技術を搭載しています!」と、ひたすら「製品の高性能さ」や「企業の技術力の高さ」ばかりをアピールしても、消費者の心には響きにくいでしょう。それよりも、「このお掃除ロボットを使えば、あなたが外出している間に部屋の隅々まで自動で綺麗になります。もう面倒な掃除機がけから解放され、自由な時間を手に入れられます」と訴求する方が、顧客ニーズに直接的に応えるメッセージとなります。

大切なのは、顧客の声や市場の動向に真摯に耳を傾け、彼らが思わず「これだ!」「使ってみたい」「欲しい」と感じるような、課題解決型の製品・サービスを市場に提供することです。

それに加えて、Product(製品)の要素を分析する際には、単なる機能面だけでなく、以下のような多角的な視点から、自社製品の提供価値を客観的に評価し、言語化することが重要です。これらの要素は、そのまま広告クリエイティブやLPの訴求ポイントになります。

- 消費者が本質的に求めているベネフィットは何か?(時間節約、経済的利益、自己実現、安心感など)

- そのベネフィットを提供するために、製品はどのような特徴や機能を持っているか?

- 製品は、具体的にどのような場面で、どのように使われることを想定しているか?

- 顧客が心地よい、あるいは魅力的だと感じるデザイン、色、形状、サイズはどのようなものか?

- 製品やサービスを購入・利用することで、消費者はどのようなポジティブな体験を得られるか?(UX: ユーザーエクスペリエンス)

- 競合製品と比較した際の、明確な差別化ポイントや優位性は何か?

- 長期的に顧客に選ばれ続けるためのブランドイメージは確立されているか? アフターサービスや保証は十分か?

「Price」は販売にかかるコストと、需要・競合他社の価格を把握しておく

Price(価格)は、顧客の購買決定に直接的な影響を与える、非常にセンシティブな要素です。価格を決定する際には、大きく分けて「コスト」「需要」「競合」という3つの要因を総合的に勘案する必要があります。

まず、大前提として、製品の企画・開発から製造、販売、管理にかかる全てのコストを正確に把握し、それに事業継続に必要な適切な利益分を加えた価格を設定することが重要です。これが価格の最低ラインとなります。このコストを回収できなければ、事業として成り立ちません。

しかし、自社のコストと利益だけで価格を決めてしまうのは、極めて危険なアプローチです。必ず、市場の動向、特に競合他社が同種の製品をいくらで販売しているのか、最近価格改定はなかったか、といった情報を常に把握しておく必要があります。また、顧客がその製品カテゴリーに対して、大体いくらぐらいまでなら支払う用意があるのか、という価格感応度(需要)を理解することも不可欠です。

時には、市場での相場や競合価格をベンチマークとし、そこから逆算して「目標販売価格」を設定し、その価格で利益が出るように「目標原価」を定め、製品開発や製造プロセスの見直しを行う、というアプローチ(ターゲット・コスティング)も有効な手法です。

もし、戦略的に競合他社よりも高い価格を設定するのであれば、その価格差を顧客に納得させるだけの、明確な「付加価値」を提示しなければなりません。それは、優れた品質や機能かもしれませんし、卓越したデザイン、手厚いサポート、あるいは強力なブランドイメージかもしれません。その付加価値を広告やLPで説得力をもって伝え、価格に見合うだけの価値があることを市場にアピールすることで、初めて高価格戦略は成功し、ブランド化や他社との差別化に繋がるのです。

価格設定における分析ポイントを以下にまとめます。

- この製品は、消費者にどのような独自の価値を提供できるか?

- 類似製品の「市場での価格相場」はいくらぐらいか?

- 競合他社の製品と比較して、自社の価格設定は魅力的か?(高すぎないか、安すぎて品質を疑われないか)

- 設定した価格で、製造コストや販売管理費を回収し、十分な利益を確保できるか?

- 将来的に、セールやキャンペーンで値引きを行う余地はあるか? その場合の利益計画は?

「Place」では、顧客が容易に製品まで「たどり着ける」場所にあるかを考える

Place(場所・流通)では、製品やサービスを「どのようにして」「どこで」顧客の元へ届けるのか、その最適なチャネルと方法を考えます。いくら顧客のニーズに完璧にマッチした製品を開発しても、顧客がそれを簡単に入手できない、あるいはその存在にすら気づけない状態では、売上は決して生まれません。

流通経路を考える際には、単に商品を届けるという物理的な側面だけでなく、「どのようにすればターゲット顧客との接点を効率的に確保できるか」というコミュニケーションの視点も併せて考慮することが重要です。これにより、ターゲットとなるユーザー層の属性や購買行動の傾向をより深く把握し、後のプロモーション戦略に活かすことができます。

例えば、「従来品よりも圧倒的に汚れがよく落ちる新開発の洗濯洗剤」を、インターネット(自社ECサイト)と実店舗(スーパー、ドラッグストア)の両方で販売するケースを考えてみましょう。

実店舗での販売では、消費者が日常的に買い物をする場所に商品を陳列することで、物理的なアクセス性を高めます。店頭で実際に製品を手に取ってもらい、パッケージの情報を読んでもらうことで、製品への理解を深めてもらうことができます。また、POSデータを分析すれば、どのような顧客層が購入しているのか、どの地域の店舗で売れ行きが良いのか、といったリアルな販売動向を把握できます。これは、他社製品との棚での競争状況を直接知る機会でもあります。

一方、インターネット販売では、SNS広告やリスティング広告を利用して、より広範囲の潜在顧客に直接アプローチすることが可能です。各広告媒体が提供する分析機能を使えば、広告に反応したユーザーの年齢、性別、地域、興味関心といった詳細な属性データを取得できます。さらに、ECサイトのレビュー機能やSNSアカウントを通じて、ユーザーと直接コミュニケーションをとり、「生の声」を収集することも可能になるでしょう。

流通チャネルの選択における分析ポイントは以下の通りです。

- ターゲット顧客は、普段どこで、どのようにして同種の製品を探し、購入しているか?

- どのような店舗立地やサイト構成にすれば、消費者に最も早く、ストレスなく商品を届けられるか?

- 自社の製品特性やブランドイメージに合った販売網はどのようなものか?(例:高級品なら百貨店、大衆品ならディスカウントストア)

- 直販、代理店販売、オンライン販売など、どのような販売方法を、どのように組み合わせるのが最適か?

- 競合他社は、どのような流通チャネルを主戦場としているか?そこに勝機はあるか、あるいは避けるべきか?

「Promotion」では、顧客と接触しやすいか?効果が出やすいか?を考慮する

Promotion(プロモーション)は、自社の製品やサービスをターゲット顧客に「知ってもらい(認知)」、その価値を「理解してもらい(興味・関心)」、そして最終的に「欲しいと思ってもらう(欲求・購買)」ための一連の活動です。

企業が「これは消費者が一番求めている、理想的で魅力的な製品だ」と信じて開発・販売しても、その存在や価値が消費者に伝わらなければ、それは市場に「存在しない」のと同じことです。したがって、広告媒体の活用、人的販売、イベントの開催、PR活動など、あらゆる手段を駆使して、製品の認知度と理解度を高めていく必要があります。

プロモーション活動を計画する上で最も重要なのは、「いかにしてターゲット顧客と効果的・効率的に接触し、意味のある接点を持つか」という点です。無闇に広告を打つのではなく、ターゲット顧客のメディア接触習慣や情報収集行動を徹底的に分析し、最も響く媒体とタイミング、そしてメッセージを選択する必要があります。

例えば、ある家電量販店で、新製品の「全自動お掃除ロボット」の実演販売イベントを開催するとします。このイベントを成功させるためには、イベント自体の魅力を高めることはもちろん、そのイベントの存在を事前にターゲット顧客に知らせる「プロモーション活動のプロモーション」が不可欠です。

具体的には、事前にInstagramやFacebookで、店舗周辺地域に住む30代~50代の主婦層や共働き世帯をターゲットに、イベント告知広告を配信します。同時に、新聞の折り込みチラシや、店舗のメールマガジンでも告知を行います。これにより、事前にイベントの情報を認知した消費者が店舗に足を運ぶ可能性を高め、当日の集客数を最大化し、「見込み顧客との質の高い接点」を創出することが可能になります。

プロモーション戦略における分析ポイントを以下に整理します。

- プロモーション活動を通じて、最終的に顧客にどのような行動(購入、問い合わせ、資料請求など)をとってもらいたいか?

- 顧客に届けたい最も重要な価値やメッセージは何か?(USP: Unique Selling Proposition)

- 自社の製品やサービスの存在と価値を、ターゲット顧客はどのようにして認知するのが最も自然か?(テレビ、SNS、検索エンジン、口コミなど)

- 販促キャンペーンや広告出稿を行うタイミングは、市場の需要や顧客の購買サイクルから見て適切か?

- 競合他社は、どのようなプロモーション手法を、どのくらいの予算をかけて展開しているか?

4P分析の結果を効果的に得るための、活用時に意識するべきポイント

ここまで、4P分析の各要素の詳しい内容や、分析を進める上での具体的なポイントについて説明してきました。しかし、ただ単にフレームワークに当てはめて分析するだけでは、真に実用的な戦略を導き出すことはできません。

ここからは、4P分析から得られる結果を最大化し、実効性の高いマーケティング戦略へと昇華させるために、分析を活用する際に特に意識すべき重要なポイントについて解説していきます。これらのポイントを理解し実践することで、分析の質は格段に向上し、より精度の高い意思決定が可能になるでしょう。

ターゲット市場を決めてから、4P分析をおこなう

4P分析は、それ単体で機能する魔法の杖ではありません。4P分析を効果的に活用するための大前提として、まず自社が事業を展開する外部環境をマクロな視点で理解し、その上で参入すべきターゲット市場(戦うべき土俵)を明確に定めておく必要があります。誰に対して、どのような価値を提供するのかが決まっていなければ、4Pの各要素を具体的に定義することはできないからです。

この、4P分析の前段階で行うべき環境分析のツールとして、代表的なものに「PEST分析」や「SWOT分析」、そして「STP分析」といったフレームワークがあります。

【PEST分析】

PEST分析は、企業活動に影響を与えるマクロ環境(外部環境のうち、自社ではコントロール不可能な大きな要因)を分析するためのフレームワークです。Political(政治的環境)、Economic(経済的環境)、Social(社会的環境)、Technological(技術的環境)の4つの要素の頭文字を取ったもので、自社を取り巻く大きなトレンドや変化の兆しを捉えるために用います。例えば、「法改正による市場の変化(政治的)」「景気動向による消費マインドの変化(経済的)」「ライフスタイルの変化による新たなニーズの発生(社会的)」「新技術の登場による既存事業の陳腐化(技術的)」などを分析します。

【SWOT分析】

SWOT分析は、企業の現状を「内部環境」と「外部環境」の両面から客観的に評価し、戦略立案のための示唆を得るフレームワークです。Strength(強み)、Weakness(弱み)という自社の内部要因と、Opportunity(機会)、Threat(脅威)という外部環境要因の4つの要素で構成されます。PEST分析などで明らかになった外部環境の変化(機会・脅威)に対し、自社の強みをどう活かし、弱みをどう克服していくか、という戦略仮説を導き出します。主観的になりがちな4P分析を、より客観的なデータに基づいて行うための土台となります。

【STP分析】

STP分析は、PEST分析やSWOT分析によって市場全体の状況と自社の立ち位置を把握した上で、「具体的にどの市場を狙うのか」を決定するための分析手法です。まず、市場全体を共通のニーズや属性を持つ小グループにSegmentation(セグメンテーション:市場細分化)します。次に、細分化された市場の中から、自社の強みが最も活かせる、最も魅力的な市場をTargeting(ターゲティング:ターゲット選定)します。そして最後に、選定したターゲット市場の顧客に対して、競合製品と比べて自社製品がどのような独自の価値を持つ存在なのかを明確にするPositioning(ポジショニング:立ち位置の決定)を行います。

このSTP分析によって、「誰に」「どのような価値を」提供するのかという戦略の核が定まって初めて、その戦略を具体的に実行するための戦術である4P(何を、いくらで、どこで、どう売るか)を効果的に検討することができるのです。

4Pの各要素の相互関係を理解してから、改善策を検討する

4Pの各要素(Product, Price, Place, Promotion)は、それぞれが独立した存在ではなく、互いに密接に関連し、影響を及ぼし合う、いわば「運命共同体」です。したがって、マーケティング戦略の改善策を検討する際には、この各要素間の相互関係(トレードオフや相乗効果)を深く理解し、どれか一つの要素を変更した場合に、他の要素にどのような影響が及ぶのかを常に考慮する必要があります。このバランス感覚を欠いたまま一部だけを変更すると、戦略全体の整合性が崩れ、思わぬ逆効果を招く恐れがあります。

例えば、自社で通勤や街乗りを主目的とした「電動アシスト自転車」を販売しているとしましょう。

ここで、Price(価格)の改善策として、競合他社よりも2万円高い、強気な価格設定へと変更したとします。この変更は、Price単体で見れば利益率の向上に繋がるかもしれませんが、他の要素に大きな影響を与えます。高額な価格設定は、顧客に「何か特別な価値があるに違いない」という期待を抱かせます。したがって、企業側はProduct(製品)において、その価格差を正当化できるだけの付加価値(例えば、バッテリー性能の大幅な向上、革新的なデザイン、盗難防止の新機能など)を提供する必要に迫られます。これができなければ、単なる「割高な商品」と見なされ、売上は激減するでしょう。

また、Place(流通)戦略を変更し、これまで展開していたオンライン販売を停止し、特定の高級自転車専門店でのみ販売するようにしたとします。この場合、Promotion(プロモーション)活動も大きく見直す必要があります。広範囲にリーチするウェブ広告は非効率になるため、専門店の店頭ポスターや、自転車専門誌への広告掲載、あるいは富裕層向けのライフスタイル雑誌とのタイアップ、店頭での上質な試乗体験会の開催といった、よりターゲットを絞り込んだ、ブランドイメージを高める活動へとシフトさせるべきです。

このように、ひとつの要素の変更は、ドミノ倒しのように他の要素の変更を必要とします。4P分析を用いて改善策を検討する際は、必ず4つの要素を一つのテーブルの上に並べ、最適な組み合わせは何か、全体のバランスが取れているかを常に俯瞰的にチェックしながら、最終的な意思決定を行うようにしてください。

自社がサービス業なら、7Pまで考える

従来の4P分析は、主に有形の「製品(モノ)」を製造・販売するメーカーを想定して作られたフレームワークです。しかし、現代の経済において大きな比重を占める、ホテル、金融、コンサルティング、教育、医療といった「サービス業」のマーケティングを分析するには、4Pだけでは不十分な場合があります。

そこで、サービス業特有の性質を考慮して拡張されたフレームワークが「7P分析」です。これは、従来の4Pに、Participants(参加者)、Physical Evidence(物理的な環境)、Process(サービス提供のプロセス)という3つのPを追加したものです。

サービスは、「無形性(形がない)」「非均質性(品質が変動しやすい)」「不可分性(生産と消費が同時に行われる)」「消滅性(在庫がきかない)」といった製品とは異なる特性を持っています。7P分析は、これらの特性を踏まえ、サービス業における顧客満足度を向上させるためのマーケティング戦略を、より多角的に構築することを可能にします。サービス提供を生業とする企業であれば、ぜひこの7Pの視点を取り入れて分析を行ってみてください。

以下で、追加された3つのPについて、詳しく解説していきます。

Participants(参加者)

Participants(参加者)とは、サービスの提供と受領の現場に関わる「全ての人々」を指します。これには、サービスを直接提供する従業員(スタッフ)はもちろんのこと、そのサービスを同時に受けている他の顧客も含まれます。サービス業において「人」は、サービスの品質そのものを決定づける、極めて重要な要素です。

例えば、法人向けにオフィス用の複合機を販売・リースする会社を考えてみましょう。この会社の業績や顧客満足度に最も大きな影響を与えるのは、間違いなく営業担当者やカスタマーサポートの担当者です。担当者が持つ製品知識の豊富さ、コミュニケーション能力の高さ、そしてクライアントが抱える課題を的確に把握し、最適な解決策を提案する能力。こういった担当者のスキルや人間性が、サービスの価値を大きく左右します。また、トラブル発生時の迅速で丁寧な対応も、顧客との長期的な信頼関係を築く上で不可欠です。従業員の採用、教育、モチベーション管理は、サービス業における最重要課題の一つと言えます。

さらに、レストランやホテルのように、同じ空間で複数の顧客が同時にサービスを享受する場合には、他の顧客の存在や振る舞いも、顧客自身の体験価値に影響を与えます。静かに食事を楽しみたい顧客の隣で、大声で騒ぐグループ客がいれば、その顧客の満足度は著しく低下してしまうでしょう。したがって、顧客層のターゲティングや、場合によっては利用ルールの設定なども、このParticipantsの要素として考慮する必要があります。

Physical Evidence(物理的な環境)

Physical Evidence(物理的な環境)とは、無形である「サービス」の品質や価値を、顧客が判断するための手がかりとなる、目に見える「物理的な要素」全般を指します。サービスそのものには形がないため、顧客はサービスの提供が行われる環境や、それに付随する様々な有形の要素から、そのサービスの質を類推し、評価します。

例えば、高級レストランであれば、洗練された内装、清潔で手入れの行き届いたテーブルや食器、上質なカトラリー、落ち着いた照明、心地よいBGM、さらにはスタッフの統一された制服といった要素が、提供される料理への期待感を高め、食事体験全体の価値を向上させます。

オンラインサービスの場合、ウェブサイトやアプリのデザイン、情報の見つけやすさ、操作のしやすさ(UI/UX)、サイトの表示速度、さらには企業のロゴデザインやパンフレット、請求書のフォーマットといった物理的な証拠が、そのサービスの信頼性や専門性を顧客に伝える重要な役割を果たします。ウェブサイトのデザインが古臭かったり、操作が分かりにくかったりすると、それだけで「この会社は信頼できないかもしれない」という印象を与えかねません。見た目の洗練度やユーザビリティを高めることは、顧客満足度と信頼感を醸成し、「また利用したい」と思ってもらうための重要な投資なのです。

Process(サービス組み立てのプロセス)

Process(サービス組み立てのプロセス)とは、自社のサービスが顧客に認知されてから、最終的に提供が完了し、アフターフォローに至るまでの「一連の手順、仕組み、活動の流れ」全体を指します。サービス提供のプロセスをいかにスムーズで、効率的で、顧客にとって快適なものにするかが、顧客満足度に極めて大きな影響を与えます。

顧客満足度に特に大きく影響するのが、「提供までの待ち時間の短さ」と「手続きの手間の少なさ」です。企業側がいくら「他社には真似のできない、高品質で価値の高いサービスを提供できます」と自負していても、そのサービスを受けるまでに非常に長い時間待たされたり、申し込み手続きが過度に複雑で手間がかかったりすると、顧客の満足度は提供前にどんどん下がっていきます。

例えば、銀行の窓口での手続き、病院での診察、人気テーマパークのアトラクションなど、多くのサービスで「待ち時間」は顧客の不満の大きな原因となります。この課題を解決するために、オンラインでの事前予約システムの導入、整理券の発行、手続きの自動化・簡略化といったプロセスの改善が図られます。また、ウェブサイトでの商品購入プロセスにおいて、入力項目が多すぎたり、どこをクリックすれば良いか分かりにくかったりすると、顧客は購入を諦めて離脱してしまいます(カゴ落ち)。

顧客との良好かつ長期的な関係を築き、継続的な信頼を獲得するためには、サービス提供のあらゆるプロセスを顧客視点で見直し、徹底的に無駄を省き、ストレスを軽減していく地道な改善活動が不可欠です。このプロセス自体の優位性が、競合に対する強力な差別化要因となり得るのです。

4P分析を最大限に活かすマーケティング戦略のポイント

ここまで、4P分析の目的や、分析を行う際に意識すべき視点について詳しく解説してきました。理論的な理解が深まったところで、ここからは、その分析結果を、いかにして実効性の高い、具体的なマーケティング戦略へと昇華させていくか、その実践的なポイントについて説明していきます。具体的な事例を交えながら、分かりやすく解説しますので、ぜひ自社の戦略立案の参考にしてください。

ターゲット層を満足させるプロダクトにする

マーケティング戦略の根幹は、ターゲットとなる顧客層を深く理解し、彼らを真に満足させるプロダクト(製品・サービス)を提供することに尽きます。自社のプロダクトが、ターゲット顧客からどのような期待を寄せられているのか、そして自社はその期待に対して、どのように応えることができるのかを明確に言語化し、それを誠実かつ確実に顧客へ伝え、届けることが極めて重要です。

もちろん、その「応え方」は、提供する製品やサービスの特性によって大きく異なります。

例えば、プロのデザイナーやフォトグラファーが使用する、メーカー製のカラーマネジメントモニターを例に挙げてみましょう。このプロダクトにおけるターゲット層の最大の期待は、「どの個体を使っても、常に正確で安定した色再現性が得られること」です。彼らの仕事は色が命であり、モニターによる色のズレは許されません。したがって、メーカーは厳格な品質管理体制のもと、個体差の少ない、信頼性の高い製品を安定して供給することが第一の責務となります。

しかし、それだけで十分でしょうか。高額な投資をするプロユーザーは、製品そのものの性能に加え、安心して長期間使い続けられるためのサポート体制も重視します。そこで、他社との差別化を図るために、「5年間の長期保証」「故障時には代替品を無償で貸し出し」「修理品を送るための専用梱包材を無料で提供・引き取りサービス」といった手厚いアフターサービスを付加価値として提供します。これらのサービスは、ユーザーにとって「万が一の時も安心」という大きな心理的価値となり、プロダクト全体の魅力を飛躍的に高めるのです。

このように、ターゲットとなるユーザーが何を期待し、何を不安に思っているのかを徹底的に汲み取り、彼らの課題をどのように解決し、期待にどう応えるかをプロダクト戦略の核として明確にすることが、全ての成功の始まりとなります。

双方の利益を考慮した戦略的な価格設定にする

「この製品の売値をいくらに設定するのか?」という価格決定は、マーケティングにおいて最も難しく、そして重要な意思決定の一つです。この決定は、単に「自社の利益」だけを考えても、「顧客の安さへの期待」だけに応えようとしても、決してうまくいきません。基本的には、前述した「自社のコストと利益」「競合他社の価格設定」「市場の需要と顧客の価値認識」という3つの観点のバランスを考慮した、戦略的な価格設定が不可欠です。

少なくとも、開発・製造・販売にかかったコストを回収し、さらに将来の成長のための投資原資となる十分な利益を確保できる価格でなければ、企業は存続できません。しかし、その利益を確保したいがために価格を高く設定しすぎると、顧客にとっては「高すぎて手が出ない」ものとなり、結果として販売数量が伸びず、トータルの利益は得られないという事態に陥ります。薄利多売の戦略も、利益なき繁忙を招くだけで、長期的には事業を疲弊させます。

仮に、戦略的に「競合他社よりも高額」な価格を設定する場合、その価格差を顧客に納得させ、喜んで支払ってもらうための「明確な理由」が必要です。その理由、すなわち「付加価値」を広告やLP、店頭などで具体的に、かつ説得力をもって伝えることができれば、顧客は価格ではなく価値で製品を選んでくれるようになります。例えば、「当社のマットレスは他社より3万円高いですが、それは10年間のへたり保証と、専門家による睡眠コンサルティングが付いているからです」といった説明です。

このように、自社の利益確保と、競合との差別化、そして顧客のニーズと支払意欲への対応という、複雑な方程式を解く「戦略的な価格設定」こそが、持続的な成長を実現するための鍵となるのです。

多種多様な販売エリアを総合的に検討する

Place(場所・流通)戦略において、多種多様な販売チャネルの中から「どれを選択するのか」という意思決定は、単に「製品をターゲット顧客に効率的に届けるため」だけの問題ではありません。どのチャネルで販売するかは、その製品・サービスに対する「客観的なブランドイメージ」の形成にも極めて大きな影響を与えるという視点を忘れてはなりません。

例えば、「特定の観光地でしか手に入らない、地域限定醸造のクラフトビール」というお土産品があったとします。この製品の価値の源泉は、その「希少性」と「限定感」にあります。もしこのビールを、全国のスーパーマーケットやコンビニエンスストアで、大規模な流通網を使って販売してしまったらどうなるでしょうか。入手は容易になりますが、その瞬間に「ここでしか買えない」という特別な価値は失われ、単なる数あるビールの一つとして、価格競争に巻き込まれてしまうでしょう。

この場合、適切なPlace戦略は、販売場所を意図的に限定する「選択的」あるいは「排他的」なチャネルを選択することです。例えば、対象となる地域の特定のお土産物屋や、その地域の産品を扱うアンテナショップ、あるいは都市部の高級百貨店での期間限定催事などで販売します。これにより、製品の希少価値を維持し、ブランドイメージを戦略的に管理することが可能になります。

また、販売チャネルを限定することで、顧客とのコミュニケーションが密になりやすいというメリットもあります。販売スタッフが製品のこだわりを直接顧客に伝えたり、顧客からの賛否両論や感想といった「生の声」を直接ヒアリングしたりすることが容易になり、リアルタイムでの貴重な販売データを収集することも可能になります。

もちろん、販売数量や市場シェアの拡大も重要な課題ですが、それと同時に、価格やブランドイメージのコントロールのしやすさ、顧客との関係構築といった側面も総合的に評価し、自社の製品と戦略に最も適した販売エリアとチャネルを検討することが重要です。

訴求ポイントを限定した販促活動をする

Promotion(プロモーション)活動、特に獲得型広告のクリエイティブやLPを作成する際、陥りがちな失敗の一つが「あれもこれもと、製品の長所をすべて伝えようとしてしまう」ことです。多くの情報を詰め込みすぎたメッセージは、結局何も伝わらず、顧客の記憶に残りません。効果的な販促活動の鍵は、訴求するポイントを意図的に、かつ戦略的に絞り込むことにあります。

訴求ポイントを絞り込む際には、主に以下の3つの観点から、最も強力なメッセージを一つか二つに限定することが大切です。

- 自社製品が持つ、最も際立った「強み」は何か?

- その強みは、競合製品と比較して明確に「差別化」できるポイントか?

- その強み・差別化ポイントは、ターゲット顧客が真に価値を感じる「メリット」に繋がっているか?

例えば、あなたがマーケティングを担当するノートパソコンがあったとします。この製品には、「業界最軽量」「バッテリー駆動時間が長い」「防水・防塵設計」「最新CPU搭載で高性能」など、多くの長所があるとします。これらすべてを広告で伝えようとすると、メッセージは散漫になります。

そこで、ターゲット顧客を「出張が多く、外出先でPCを使うことが多いビジネスパーソン」に設定します。彼らが最も重視するのは何か?それはおそらく「持ち運びやすさ」と「バッテリー切れの心配がないこと」でしょう。だとしたら、訴求ポイントは「他社製品を圧倒する軽量さと、丸一日充電不要の長時間バッテリー」の2点に絞り込むべきです。広告では、「この1台があれば、重いACアダプターを持ち歩く必要はもうありません」といった、顧客が享受できる具体的なメリットを訴求する方が、単にスペックを羅列するよりもはるかに効果的です。

このように訴求ポイントを限定した上で、そのメッセージを最も届けやすい媒体(この場合はビジネス系ニュースサイトの広告枠や、交通広告など)を選択し、効果とコストを比較検討しながら、製品とターゲットに最もマッチした販促方法を組み合わせていくことが、成果への最短距離となります。

4P分析の成功事例

4P分析は、決して机上の空論ではありません。世界中の多くの先進的な企業が、このフレームワークを自社のマーケティング戦略の根幹に取り入れ、長年にわたって目覚ましい成果を上げ続けています。ここでは、その中でも特に有名な企業の成功事例をいくつか取り上げ、彼らが4Pの各要素をどのように組み合わせ、強力なマーケティング戦略を構築しているのかを具体的に分析していきます。

ご紹介するのは以下の3社です。

- マクドナルド

- スターバックス

- ユニクロ

誰もが知る国内外の有名企業が、一見当たり前のように行っている活動の裏側にある、緻密に計算された4P戦略を紐解いていきます。ぜひ、自社の戦略を考える上でのヒントにしてください。

マクドナルド

世界最大のファストフードチェーンであるマクドナルドは、4P分析を巧みに活用し、極めて強力なマーケティング・ミックスを構築している企業の代表例です。手頃な価格設定、子供から大人まで楽しめる商品ラインナップ、そして利便性の高い立地戦略によって、世界中で安定した集客力を維持し、多くの家族連れの来店を獲得し続けています。

特に、小さな子供をターゲットにした「おもちゃ付きのハッピーセット」や、一部店舗に設置されている遊具施設「プレイランド」は、子供にとっての強力な来店動機となり、「子供がマクドナルドに行きたがるから、家族で利用する」という消費行動を生み出すことに成功しています。

マクドナルドが展開する緻密な戦略を、4P分析の観点から詳しく見ていきましょう。

【Product(商品)】

マクドナルドのProduct戦略の巧みさは、その多様な商品ラインナップにあります。看板商品であるハンバーガーやドリンクだけでなく、朝マック、デザート、サラダ、サイドメニューといった幅広いカテゴリーを展開しています。さらに、期間限定の新商品や、ご当地メニュー、季節ごとの人気商品を定期的に投入することで、顧客を飽きさせず、常に新鮮な話題を提供し続けています。これにより、特定の商品への依存リスクを分散させると同時に、来店頻度を高めることに成功しています。ハッピーセットのように、食事とエンターテイメントを融合させた商品開発も特徴的です。

【Price(価格)】

マクドナルドのPrice戦略の基本は、「手頃感」と「価値の訴求」です。定番のハンバーガーやドリンクは、競合のファストフード店と比較しても安価な価格帯に設定されています。さらに、「100円マック」のようなワンコインで購入できるメニューや、複数の商品を組み合わせることで単品購入よりも割安になる「バリューセット」を前面に押し出すことで、顧客が「お得感」を強く感じられるような価格体系を構築しています。これにより、学生からファミリー層まで、幅広い顧客層の購買意欲を効果的に刺激しています。

【Place(場所)】

Place戦略において、マクドナルドは「圧倒的な利便性」を追求しています。多くの店舗を主要な幹線道路沿いや駅前、ショッピングセンター内といった、顧客がアクセスしやすい一等地に設置しています。特に、自動車社会において絶大な効果を発揮するのが「ドライブスルー」で、車から降りることなく商品を購入できる利便性は、多くの利用者を獲得しています。近年では、スマートフォンの普及に伴い、「モバイルオーダー」システムを導入。事前にアプリで注文・決済を済ませ、店舗で待たずに商品を受け取れる仕組みは、顧客の待ち時間ストレスを大幅に軽減し、購入体験を向上させています。

【Promotion(販促)】

マクドナルドのPromotion戦略は、マス広告とデジタル広告を組み合わせた、全方位的なアプローチが特徴です。テレビCMでは、人気タレントを起用し、家族の楽しい食事シーンを描くことで、親しみやすいブランドイメージを醸成しています。一方で、TwitterやInstagramといったSNSも積極的に活用し、新商品の情報発信や割引クーポンの配布、ユーザー参加型のキャンペーンなどを頻繁に実施しています。特にSNSは、テレビCMに比べて低コストで、かつ若年層にダイレクトにアプローチできるため、近年その重要性を増しています。

スターバックス

高品質なスペシャルティコーヒーを提供する大手コーヒーショップとして世界的に有名なスターバックスは、単なるコーヒーを売る場所ではなく、「サードプレイス(家庭でも職場でもない、第三の心地よい居場所)」という独自の価値を提供することで、熱狂的なファンを獲得している企業です。

スターバックスのプロモーションは、テレビCMや新聞広告といったマス広告をほとんど行わず、主に口コミやSNSを通じてブランド価値を高めている点が非常に特徴的です。近年は、コーヒー以外のフラペチーノ®などのドリンクメニューの人気が非常に高く、それらがSNS上で拡散されることで、これまで主なターゲットではなかった「若年層の女性」という巨大な顧客セグメントの獲得にも成功しています。

スターバックスが構築した独自のブランド戦略を、4P分析の視点で解説します。

【Product(商品)】

スターバックスのProductの中核は、厳選された高品質なアラビカ種のコーヒー豆を使用した、こだわりのコーヒーです。しかし、彼らが提供しているのはコーヒーそのものだけではありません。バリスタとの気さくな会話、落ち着いて洗練された店内のインテリア、快適なソファ、無料Wi-Fi、心地よいBGMといった要素が一体となって、「豊かで落ち着いた時間を過ごせる空間」という強力な付加価値を提供しています。このため、多くのビジネスパーソンが「第二のオフィス」としてスターバックスを利用しています。また、季節ごとに投入される限定ビバレッジは、顧客に常に新しい発見と楽しみを提供し、リピート来店を促進する重要な役割を担っています。

【Price(価格)】

スターバックスが提供するコーヒーの価格は、他のコーヒーチェーンやセルフサービスのカフェと比較して、明らかに高めの価格設定になっています。しかし、これは意図的な戦略です。敢えて高価格に設定することで、安売り競争に巻き込まれることなく、「他では体験できない、少し贅沢で高級な体験」というブランドイメージを維持・強化しています。顧客はコーヒーそのものだけでなく、前述した「サードプレイス」という価値に対して対価を支払っているのです。一方で、「One More Coffee」という、特定の商品を2杯目以降割引価格で提供するサービスもあり、お得感を享受させることでロイヤルティを高める工夫も凝らされています。

【Place(場所)】

スターバックスのPlace戦略は、ブランドイメージを毀損しないための、慎重な出店戦略が特徴です。店舗の多くは、人の往来が多い都市部のオフィス街や、洗練された雰囲気を持つ商業施設、駅構内、空港、大学キャンパスといった、「人が多く集まり、かつブランドイメージに合致する場所」に戦略的に設置されています。むやみに出店数を追うのではなく、一店舗一店舗の質を重視することで、ブランド価値を維持しています。また、多くの人が集まる場所に出店することで、自然と多くの人の目に触れ、広告塔としての役割も果たしています。

【Promotion(販促)】

前述の通り、スターバックスはマス広告に頼らず、口コミや顧客体験そのものをプロモーションの核としています。しかし近年では、InstagramやTwitterといったSNSを極めて戦略的に活用しています。見た目にも華やかな新商品の写真を投稿することで、ユーザーによる「インスタ映え」を狙った投稿を誘発し、UGC(ユーザー生成コンテンツ)による爆発的な情報拡散を生み出しています。公式アプリを通じた新商品の先行告知や、会員限定の特典提供なども、顧客とのエンゲージメントを高める効果的なプロモーション活動となっています。SNSという低コストな媒体を最大限活用し、広告費を抑えながらも絶大なプロモーション効果を上げています。

ユニクロ

「LifeWear」というコンセプトを掲げ、あらゆる人の生活をより豊かにするための、究極の普段着を提供するユニクロ。製造から販売までを一貫して手がけるSPA(製造小売業)モデルを確立し、シンプルで高品質、かつ機能的なカジュアルウェアを、誰もが手に取りやすい価格で提供することで、世界的な衣料品ブランドとしての地位を築きました。

その完成度の高い製品は、老若男女を問わず、世界中の人々に愛用されています。ユニクロの成功の裏側にある、徹底された4P戦略を分析していきましょう。

【Product(商品)】

ユニクロのProduct戦略の根幹は、「部品としての服」というユニークな思想にあります。彼らは、奇抜なデザインや最新のトレンドを追うのではなく、どんな人の、どんな服との組み合わせにも対応できる、シンプルでベーシックなデザインを徹底して追求しています。デザインで他社と競合するのではなく、ヒートテックやエアリズムに代表されるような「機能性」や「品質」に強くこだわり、そこで競合他社との絶対的な差別化を図ることに成功しました。「ベーシックで高品質、かつ高機能な服」という明確なコンセプトを守り続けることで、流行に左右されない安定した需要を創出しています。

【Price(価格)】

ユニクロのPrice戦略は、そのターゲット設定と密接に連動しています。多くのファッションブランドが性別、年齢、ライフスタイルなどでターゲットを細かく絞り込むのに対し、ユニクロは「究極的には、服にあまり興味がない、お金をかけたくない人」をもターゲットに含んでいます。このような広範な層にアプローチするため、徹底したコスト管理(大量生産、SPAモデルによる中間マージン削減など)によって、高品質でありながら誰もが購入しやすい低価格を実現しています。「ユニクロに行けば、安くて質の良い、ベーシッックな服が手に入る」という、顧客の中での明確な位置づけを確立したことが、最大の成功要因の一つです。

【Place(場所・流通)】

ユニクロのPlace戦略は、グローバルな生産体制と、顧客の利便性を追求した店舗戦略に特徴があります。製品の多くは、人件費や原材料費を抑えられる中国や東南アジアの提携工場で大量生産され、そこから世界各国の巨大な倉庫へと輸送されます。倉庫では商品が部門別に効率的に管理され、各店舗の販売データに基づいて迅速に在庫が補充されます。実店舗の多くは、郊外の幹線道路沿いに駐車場付きの大型店舗として展開されています。これにより、顧客が「乗用車で来店し、家族の分までまとめ買いをする」という購買行動を促し、客単価の向上に繋げています。もちろん、ECサイトの利便性向上にも注力しています。

【Promotion(販促)】

ユニクロのPromotion戦略は、製品の「機能性の高さ」と「品質」を効果的に伝えるイメージ戦略が中心です。CMでは、ロジャー・フェデラー選手や平野歩夢選手といった、世界的に有名なトップアスリートを起用し、彼らが実際にユニクロの製品を着用して最高のパフォーマンスを発揮する姿を見せることで、製品の高い機能性と信頼性を訴求しています。これは、インフルエンサーマーケティングの極めて効果的な活用例と言えます。また、週末に配布される新聞の折り込みチラシも重要な販促ツールです。チラシで告知したセール品が、店舗に行けば必ず同じ価格で、大量に陳列されている。この「広告通りの品揃え」という安心感が、顧客の信頼を獲得し、他のアパレルブランドとの大きな差別化要因となっています。

広告運用の担当者なら、4Pが関与して起こりうる悪影響も把握しておく

4P分析は、マーケティング戦略を体系的に整理し、改善の方向性を見出すための非常に優れた分析ツールです。しかし、その一方で、4Pの各要素に加えられた変更が、意図せずして広告運用のパフォーマンスに深刻な悪影響を及ぼす可能性があることも、広告運用の担当者としては深く理解しておく必要があります。

広告のクリック率(CTR)やコンバージョン率(CVR)が急に低下した際、その原因を広告管理画面の中だけで探そうとしがちですが、根本的な要因は、実は4Pのどこかの要素の変更に起因しているケースが少なくありません。以下では、4Pの各要素の変更が、具体的にどのような悪影響を広告運用にもたらしうるのかを、具体的なシナリオを交えて解説していきます。これらの潜在的なリスクを事前に把握し、関連部署との連携を密にすることが、安定した広告成果を維持する上で不可欠です。

Productが関与する悪影響

Product(製品・サービス)に関する変更は、広告パフォーマンスに最も直接的かつ深刻な影響を与える可能性があります。なぜなら、広告で訴求している内容と、実際の製品・サービスとの間に乖離が生まれてしまうからです。これにより、売り上げの低下・低迷はもちろんのこと、顧客からのクレームやブランドイメージの毀損に繋がる恐れもあります。

考えられる具体的な悪影響の例としては、以下のようなものが挙げられます。

-

サービスに実装していた特定機能の停止・廃止

広告文やLPで「〇〇機能で業務効率が劇的に改善!」と、その機能をメインの訴求ポイントとしていた場合、機能の停止によって広告メッセージが事実上の「虚偽表示」となります。広告をクリックして訪れたユーザーは騙されたと感じ、コンバージョン率が著しく低下するだけでなく、広告プラットフォームから広告の不承認やアカウント停止といったペナルティを受けるリスクもあります。 -

サービスの終了

広告で大々的に宣伝しているサービスそのものが終了する場合、広告の配信を速やかに停止し、LPも閉鎖しなければなりません。これを怠ると、存在しないサービスに対して無駄な広告費を垂れ流し続けることになり、コンバージョンがゼロのまま費用だけが発生するという最悪の事態に陥ります。 -

ブランド名や製品名の変更

リブランディングなどによりブランド名や製品名を変更したにもかかわらず、広告文やLPの表記が古いままになっているケースです。ユーザーは「検索したブランドと違うサイトに来てしまった」と混乱し、直帰率が上昇、コンバージョン率が低下する可能性があります。 -

デザインやパッケージの変更

製品のデザインやパッケージがリニューアルされたのに、広告クリエイティブ(バナー画像など)やLPの製品画像が古いままの場合、ユーザーに「古い情報なのではないか」「本当にこのサイトで合っているのか」という不信感を与え、コンバージョンへの最後のひと押しを妨げる要因となります。 -

保証の有無・保証期間や保証内容の変更

「安心の永久保証」を謳っていた広告が、実際には保証が廃止されていたり、「1年保証」に短縮されていたりした場合、これは重大な訴求内容の不一致です。特に高額商品において、保証内容は購買の重要な決め手となるため、この不一致はコンバージョン率の低下に直結します。 -

製品ライフサイクルの衰退期への突入

製品がライフサイクルの終盤(衰退期)に入り、市場全体の需要が低下している場合、どのような広告施策を打っても、以前のような売れ行きを維持することは困難になります。CPAは高騰し、コンバージョン数は減少の一途をたどるでしょう。これは広告運用の問題ではなく、製品戦略そのものの問題です。

Priceが関与する悪影響

Price(価格)に関する変更もまた、顧客の購買意欲にダイレクトに影響するため、広告パフォーマンスの変動に直結します。特に、ユーザーにとってネガティブな変更(値上げなど)は、顕著なコンバージョン率の低下を引き起こす可能性があります。

以下は、Priceの変更が関与して起こりうる悪影響の一例です。

-

顧客の想定価格よりも高額である

広告で魅力的な訴求を見てクリックしたものの、LPに表示されている価格が、顧客がその製品カテゴリーに対して想定している価格帯(プライスポイント)を大幅に上回っている場合、「自分には関係ない」と判断され、即座に離脱されてしまいます。結果として、クリックはされるもののコンバージョンには至らない、という状況が多発し、CPAが高騰します。 -

コストの問題による値上げ

原材料費の高騰や円安といった外部要因により、製品価格の値上げを余儀なくされた場合、当然ながら顧客の購入ハードルは上がります。特に価格比較サイトなどを経由してくるユーザーは価格感応度が高いため、わずかな値上げでもコンバージョン率が大きく低下する可能性があります。広告文やLPでの価格表記の修正はもちろん、値上げの理由を丁寧に説明するなどのコミュニケーションが求められます。 -

競合他社の値下げ

自社の価格は据え置きでも、強力な競合他社が大規模な値下げキャンペーンを開始した場合、相対的に自社製品の価格競争力は低下します。顧客はより安い競合製品へと流れ、自社の広告のコンバージョン率は低下するでしょう。競合の価格動向は常に監視しておく必要があります。 -

割引の廃止・割引率の低下

「初回限定50%オフ」といった強力な割引オファーでコンバージョンを獲得していた場合、その割引が廃止されたり、割引率が「20%オフ」に引き下げられたりすると、訴求力が弱まり、コンバージョン率は大幅に低下することが予測されます。 -

送料無料の廃止・送料無料の条件変更

ECサイトにおいて「送料無料」は、今や顧客にとって当たり前の期待となっています。これを有料化したり、「5,000円以上の購入で送料無料」といった条件を付け加えたりすると、顧客は購入の最終段階で「追加料金がかかるのか」とがっかりし、購入を断念する(カゴ落ち)可能性が高まります。この変更は、コンバージョン率に致命的な影響を与えることがあります。 -

支払い方法の変更や期限の短縮

これまで利用可能だった後払いや分割払いを廃止したり、支払い期限を短縮したりすると、顧客の資金繰りの都合によっては購入が困難となり、機会損失に繋がる可能性があります。

Placeが関与する悪影響

Place(流通・販売チャネル)に関する変更も、一見すると広告運用とは無関係に思えるかもしれませんが、巡り巡ってパフォーマンスに影響を及ぼすことがあります。顧客が製品を購入するまでの経路が変わることは、広告で誘導すべきゴールが変わることを意味するからです。

以下に、その一例を挙げます。

-

販売方法の変更(例:ECから実店舗のみへ)

これまでオンラインのECサイトで全国に販売していた製品を、特定の地域の実店舗でのみ販売するように変更した場合、広告のターゲティング設定を根本から見直す必要があります。全国を対象にしていた広告をそのまま配信し続けると、購入できない地域のユーザーに無駄な広告を表示し続けることになり、クリックされてもコンバージョンには繋がらず、広告費を浪費することになります。 -

販売地域の変更・縮小

販売エリアを首都圏限定にするなど、地域を縮小した場合も同様です。ジオターゲティングの設定を正確に変更しないと、対象エリア外のユーザーからの無駄なクリックが増加し、パフォーマンスが悪化します。 -

Webサイトやランディングページのリニューアル

Webサイトのリニューアルに伴い、LPのURLが変更になったにもかかわらず、広告のリンク先URLを更新し忘れると、ユーザーは「404 Not Found(ページが見つかりません)」というエラーページに飛ばされてしまいます。これはコンバージョン率がゼロになるだけでなく、ユーザー体験を著しく損なう重大なミスです。リニューアル時には、旧URLから新URLへのリダイレクト設定や、広告設定の入念なチェックが不可欠です。 -

物流体制の変更による納期の長期化

物流業者を変更した結果、これまで「翌日配送」だったものが「お届けまで3~5日」かかるようになった場合、「すぐに欲しい」というニーズを持つ顧客は競合他社に流れてしまいます。特に短納期を売りにしていた場合、この変更はコンバージョン率の低下に直結する可能性があります。 -

品揃えの悪化・在庫切れの多発

広告をクリックしてECサイトを訪れた顧客が、欲しいと思った商品のサイズや色が常に在庫切れの状態だったらどうでしょうか。顧客はがっかりし、二度とサイトを訪れてくれないかもしれません。頻繁な在庫切れは、売り上げの機会損失だけでなく、顧客ロイヤルティの低下にも繋がります。「在庫切れ」は、コンバージョンに至る経路を物理的に遮断する、最も直接的な悪影響の一つです。

Promotionが関与する悪影響

Promotion(プロモーション)に関する変更は、広告運用の担当者が最も直接的にコントロールする領域ですが、ここでの変更も予期せぬ悪影響を生むことがあります。特に、複数のプロモーション活動が相互に連携している場合に注意が必要です。

以下はその一例です。

-

特定の広告媒体での配信停止

例えば、「ディスプレイ広告はCPAが高いから」という理由で配信を停止したとします。しかし、そのディスプレイ広告が、実はユーザーに製品を最初に認知させ、後でユーザーがブランド名を検索してコンバージョンに至る(アトリビューションにおける間接効果)という重要な役割を担っていた可能性があります。この場合、ディスプレイ広告を停止した結果、これまで安定してコンバージョンを生んでいた検索広告のパフォーマンスまで低下してしまう、という事態が起こり得ます。 -

大規模なイベントやキャンペーンの中止

製品の認知度向上や話題作りのために計画していた大規模なイベントが中止になった場合、そのイベントに合わせて展開していたプロモーションキャンペーン(カウントダウン広告など)は意味をなさなくなります。期待されていた相乗効果が失われ、全体のコンバージョン数が計画を大きく下回る可能性があります。 -

広告アカウントの設定変更ミス

これは人的なミスですが、広告のターゲティング設定や入札戦略、日予算などを誤って変更してしまうと、パフォーマンスは劇的に悪化します。意図しないオーディエンスに広告が配信されたり、CPCが異常に高騰したりすることで、コンバージョン率の低下や広告費の浪費に繋がります。 -

効果測定ツールの変更や設定不備

コンバージョンを計測するためのタグの設定を変更したり、新しい分析ツールを導入したりした際に、設定に不備があると、コンバージョンが正しく計測されなくなります。これにより、広告の成果データが不正確になり、どの広告が本当に効果的なのかを判断できなくなります。結果として、広告予算の適切な配分ができなくなり、キャンペーン全体の最適化が困難になります。 -

広報(PR)活動や人的販売の縮小

PR活動によってメディアでの露出が減ったり、営業担当者の活動が縮小されたりすると、ブランドの信頼性や認知度が間接的に低下し、それが巡り巡ってウェブ広告のクリック率やコンバージョン率の低下に繋がることがあります。プロモーション活動は、常に全体として連携していることを意識する必要があります。

4P分析に関連した、よくある質問

最後に、4P分析に関して、実務家の皆様からよく寄せられる質問とその回答をいくつかご紹介します。本稿のまとめ、そして知識の再確認として、ぜひ参考にしていただければ幸いです。

4P分析の弱点は何か?

4P分析の最大の弱点は、本稿でも繰り返し述べてきた通り、その視点が本質的に「企業側・売り手側」の視点で構成されており、顧客側の視点が欠落しがちであるという点です。分析に没頭するあまり、顧客の真のニーズや感情、購買体験といった最も重要な要素を見失い、「企業が売りたいものを、売りたいように売る」という独りよがりな戦略に陥ってしまう危険性を常に孕んでいます。

この弱点を補うために、現代のマーケティングでは、4Pと対になる顧客視点のフレームワーク「4C分析(Customer Value, Cost, Convenience, Communication)」とセットで用いることが常識となっています。自社で立案した4P戦略を、常に「これは顧客にとっての価値になっているか?」「顧客の負担を考慮しているか?」「顧客にとって便利か?」「顧客との良い対話になっているか?」という4Cの視点から厳しくチェックすることで、初めて戦略の精度と実効性を高めることができるのです。

3C分析と4P分析の違いは?

3C分析と4P分析は、どちらもマーケティング戦略を立案するための重要なフレームワークですが、その目的と分析の対象範囲が異なります。

3C分析は、Company(自社)、Competitor(競合)、Customer(市場・顧客)という3つの「C」を分析することで、事業が成功するための主要な成功要因(KSF: Key Success Factor)を見つけ出すことを目的とした、「環境分析」のフレームワークです。いわば、これから戦う「市場(土俵)」の状況を把握し、どこに勝機があるのかを探るための分析です。

一方、4P分析は、3C分析などの環境分析によって事業の方向性やターゲット市場が定まった後で、その市場で勝利するために「具体的にどのようなマーケティング施策を実行するのか」という戦術(マーケティング・ミックス)を決定するためのフレームワークです。3C分析が「どこで戦うか(戦略)」を決めるのに対し、4P分析は「どう戦うか(戦術)」を具体化するもの、と理解すると分かりやすいでしょう。一般的には、3C分析 → STP分析 → 4P分析という流れで、戦略を具体化していきます。

まとめ

4P分析は、Product(製品)、Price(価格)、Place(流通・場所)、そしてPromotion(プロモーション)という、マーケティングを構成する4つの根幹的な要素を体系的に分析し、自社の製品やサービスが持つ本質的な価値を見出し、それをターゲット顧客に最も効果的・効率的に届けるための販売戦略を構築するための、非常に強力なフレームワークです。

一見すると古典的な分析手法に思えるかもしれませんが、その本質は現代のデジタルマーケティング、特に獲得型広告の成果を最大化する上でも、決して色あせることのない普遍的な考え方です。広告運用の日々の改善活動に行き詰まりを感じた時こそ、この4Pの原点に立ち返り、自社の戦略全体を俯瞰的に見直すことが、新たな突破口を開くきっかけとなるでしょう。

今回の記事で紹介した、顧客視点を補う「4C分析」や、サービス業に特化した「7P分析」といった関連フレームワークも併せて活用しながら、自社のターゲット層や市場環境に完全に合致した、一貫性のある強力なマーケティング戦略を組み立てていきましょう。

本稿が、貴社のマーケティング戦略立案、そして広告成果の最大化に向けた「次なる一歩を踏み出すためのきっかけ」となれば、これに勝る幸いはございません。

当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで

・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安

・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい

・記事に書いてない問題点が発生している

・記事を読んでもよくわからなかった

など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう

▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)