宣伝失礼しました。本編に移ります。

現在、多くの主要な広告媒体において、AI、すなわち「機械学習」を活用した広告配信の自動化・最適化は、もはや特別な機能ではなく標準機能として搭載されています。獲得型広告の成果を最大化するためには、これらの機能をいかに深く理解し、戦略的に使いこなすかが、広告運用の成否を分ける重要な鍵と言えるでしょう。

Yahoo!広告もその例外ではなく、ディスプレイ広告(YDA)において「コンバージョンする可能性が極めて高い」と予測される優良なユーザー層に向けて、広告配信を自動で最適化する強力なシステムを提供しています。この中核を担うのが本記事で解説する「スマートターゲティング」です。既に多くの企業がこの機能を戦略的に活用し、CPA(顧客獲得単価)の劇的な改善やコンバージョン数の飛躍的な増加といった、目覚ましい成果を上げています。

「スマートターゲティング」は、かつてβ版として提供されていましたが、現在では正式機能として多くの広告主にとって不可欠なツールとなっています。本記事では、2025年7月現在の最新の仕様に基づき、スマートターゲティングの基礎的な概念から、成果を最大化するための具体的な設定方法、プロの運用者が実践する最適化のテクニック、そして陥りがちな注意点とその対策に至るまで、網羅的かつ詳細に解説いたします。貴社の広告パフォーマンスをもう一段階上のレベルへ引き上げるための一助となれば幸いです。

また、Yahoo!広告全体の基礎知識を体系的に学びたいとお考えの方は、まず以下の入門記事「【入門】Yahoo!広告とは?始め方や出稿種類、費用や特徴など全て解説」をご一読いただくことで、本記事への理解が一層深まりますので、併せてご活用ください。

スマートターゲティングとは何か?その本質と仕組みを深掘りする

スマートターゲティングとは、一言で表現するならば、「Yahoo! JAPANの保有する膨大なデータを基盤とした機械学習アルゴリズムが、広告主の『コンバージョン』を最大化するために、配信対象となるユーザー(オーディエンス)を自動的に最適化・拡張する機能」です。広告運用者が手動で設定したターゲティング(例えば、特定の興味関心を持つユーザー層)を「学習データ」として利用し、そこからさらにコンバージョンに至る可能性が高いと予測される、これまでリーチできていなかった新たなユーザー群を自動で発掘し、広告を配信します。

この機能の核心は、運用者が定義したターゲットの範囲に留まらず、機械学習が自律的にターゲットの境界線を越えて配信を拡張する点にあります。これにより、コンバージョン獲得に至りそうな潜在的な優良顧客へのリーチを飛躍的に増やすことが可能となります。従来の手動運用では発見が困難であった、あるいは想定すらしていなかったようなコンバージョン経路を、システムが自動で見つけ出してくれるのです。

このプロセスはすべて機械学習によって自動で実行されるため、広告運用担当者の日々の煩雑なターゲティング調整業務を大幅に削減し、より戦略的な分析やクリエイティブ改善といった、人間にしかできない高度な業務へリソースを集中させることを可能にします。これは、単なる効率化を超え、広告運用の質そのものを向上させる大きなメリットと言えるでしょう。

スマートターゲティングの価値をより深く理解するためには、従来の代表的なターゲティング手法が抱えていた構造的な課題を把握することが不可欠です。例えば、「オーディエンスリストターゲティング」や「サーチキーワードターゲティング」は、特定の条件を満たすユーザーに的を絞ってアプローチできる非常に有効な手法です。しかしその反面、運用者が設定した範囲外のユーザーには広告が一切配信されないという、いわば「機会損失」を内包していました。

この限定的な配信は、「ポテンシャルの高い新規ユーザーの獲得が進まない」「広告予算を投下しているにも関わらず、リーチできる母集団が頭打ちになり、広告効果が最大化されていない」といった、多くの広告主が直面する共通の課題を生み出していました。どれだけ優れた商品やサービス、そして魅力的な広告クリエイティブを用意しても、それを見るべき人の目に触れなければ、コンバージョンは生まれません。

この構造的な壁を打ち破るために開発・提供されたのが、今回ご紹介する「スマートターゲティング」なのです。言わば、手動設定の「精度」と機械学習による「拡張力」を融合させた、ハイブリッドなターゲティング手法と位置づけられます。

スマートターゲティングについて本格的に語る前に、まずはその比較対象となる従来の主要なディスプレイ広告ターゲティング手法、「オーディエンスリストターゲティング」と「サーチキーワードターゲティング」について、その仕組みと役割を簡単におさらいしておきましょう。この前提知識が、スマートターゲティングの革新性を理解する上で役立ちます。

参考:オーディエンスリストターゲティングの仕組み

オーディエンスリストターゲティングとは、様々なデータソース(オーディエンスソース)を基に作成された「オーディエンスリスト」や「共通オーディエンスリスト」を広告グループに紐付けることで、そのリストに含まれる特定のユーザー群に対して広告を配信する機能です。ここでの「オーディエンス」とは、広告の受け手となるユーザー集団を指します。

オーディエンスリストを活用することで、非常に精度の高いターゲティングが実現可能です。具体的には、以下のような多角的なアプローチが可能となります。

- サイトリターゲティング: 一度自社のWebサイトを訪問したものの、コンバージョンには至らなかったユーザーに対して再度広告を配信し、再訪や再検討を促す、獲得型広告の王道とも言える手法です。

- カスタムリスト: 広告主が保有する顧客データ(メールアドレスや電話番号など)を基にリストを作成し、既存顧客へのアップセル・クロスセルや、休眠顧客の掘り起こしなどに活用します。

- アプリアクティビティ: 特定のアプリをインストールしているユーザーや、アプリ内で特定のアクション(例:カートに商品を追加)を行ったユーザーに対して広告を配信します。

- 類似ユーザー: 既存のコンバージョンユーザーや優良顧客リストに類似した行動特性を持つユーザーをYahoo! JAPANのデータから探し出し、新たな見込み顧客としてリスト化して配信します。新規顧客獲得において非常に強力な手法です。

- リストの組み合わせ: 複数のオーディエンスリストをAND(積集合)やOR(和集合)、NOT(除外)で組み合わせることで、より複雑で精緻なターゲティング条件(例:「サイトAを訪問したが、サイトBは未訪問のユーザー」など)を設定できます。

一方で、共通オーディエンスリストは、Yahoo! JAPANが予め用意しているユーザーリストで、以下のようなターゲティングが可能になります。

- 属性・ライフイベント: 特定の年齢層や性別、居住地域、あるいは「最近引っ越した」「結婚した」といったライフイベントを迎えたユーザー層に広告を配信します。

- 興味関心・購買意向: 特定のカテゴリ(例:「自動車」「不動産」)に強い興味関心を持つユーザーや、特定の商品・サービスの購入を積極的に検討していると推定されるユーザーにアプローチします。

- ディスプレイ広告(予約型)におけるターゲティング: 特定の広告枠を予約して配信する際に利用されるターゲティングです。

かつては「オーディエンスカテゴリターゲティング」として独立していましたが、機能統合され、現在はオーディエンスリストターゲティングの一部として提供されています。これらのターゲティングは、運用者が意図した特定のセグメントに的確にアプローチできる反面、その枠組みから一歩も外に出られないという限界も併せ持っていました。スマートターゲティングは、この「枠組み」を初期の学習データとして活用し、その外側に広がるコンバージョンの可能性を探求するのです。

参考:サーチキーワードターゲティングの仕組み

サーチキーワードターゲティングとは、ユーザーがYahoo! JAPANの検索エンジンで過去に検索したキーワードの履歴情報を利用し、広告主が指定したキーワードを検索した経験のあるユーザーに対してディスプレイ広告を配信できる、非常にユニークなターゲティング機能です。検索広告(YSA)が「今、検索している」ユーザーを捉えるのに対し、こちらは「過去に、そのテーマに興味を示した」ユーザーを捉える、時間差のアプローチと言えます。

この機能により、キーワード単位での詳細なターゲティングがディスプレイ広告の領域で可能となり、検索広告だけではリーチしきれなかった、あるいはクリック単価(CPC)の高騰により獲得が難しくなっていたユーザー層へのアプローチを実現する補助的な役割を担います。具体的には、以下のような課題解決に貢献します。

- 競争の激しいBIGワード対策: 検索広告では競争が激しくCPCが高騰しがちなビッグワード(例:「リフォーム」「転職」)で検索したユーザーに対し、比較的安価なCPCでディスプレイ広告を配信し、再度アプローチする。

- コンバージョン経路の多様化: 検索広告経由のコンバージョンが頭打ちになった際に、新たな獲得経路としてディスプレイ広告を活用する。

- 潜在層へのアプローチ: まだ具体的な商品名を検索していないが、関連キーワードで情報収集している潜在層に対して、自社サービスを刷り込む。

- 指名検索の強化: 自社のサービス名や商品名を検索したユーザーに対し、ディスプレイ広告でキャンペーン情報などを訴求し、コンバージョンを後押しする。

非常に強力な機能ですが、その特性上、いくつかの注意点も存在します。第一に、登録したキーワードと完全に一致する検索行動だけでなく、関連性の高いと判断されたキーワードにも配信が広がる可能性がある点。第二に、あくまで「過去に」検索したユーザーが対象のため、リアルタイムの検索行動に対して即座に広告が配信されるわけではないというタイムラグが存在する点です。これらの手動ターゲティングの特性を理解した上で、スマートターゲティングがどのようにこれらの限界を超えていくのかを見ていきましょう。

【実践編】スマートターゲティングの利用を推奨できる具体的なケース

機械学習を活用し、自動的にターゲティングを最適化してくれる「スマートターゲティング」ですが、その効果を最大限に引き出すためには、適切な条件下で利用することが極めて重要です。どのようなキャンペーンでも万能というわけではなく、向き不向きが存在します。以下に、豊富な実績から導き出された、利用を強く推奨するケースと、慎重になるべき非推奨のケースを具体的に解説します。

強く推奨されるケース

- コンバージョン獲得の最大化が最優先目標の場合: スマートターゲティングは、そのアルゴリズムの根幹が「コンバージョン最適化」にあります。CPAを維持または改善しながら、獲得件数を最大化したいという、獲得型広告の最も純粋な目的に対して、最も直接的に貢献します。

- 手動でのターゲティング設定が行き詰まっている場合: サイトリターゲティングのリストが枯渇してきた、興味関心カテゴリを様々試したがCPAが合わないなど、手動での最適化に限界を感じている状況は、スマートターゲティングの導入に最適なタイミングです。機械学習が、人間では見つけられなかった新たな優良顧客層を発掘してくれる可能性が非常に高いです。

- ある程度のコンバージョンデータが蓄積されている場合: 機械学習はデータが「燃料」です。特に、キャンペーン単位で一定期間(例:過去30日間)に数十件以上のコンバージョンデータが蓄積されている場合、機械学習はそれを基に精度の高い予測モデルを構築できます。データが多ければ多いほど、最適化の精度とスピードは向上します。

- BtoBビジネスでリード獲得を目指す場合: 最終的な受注(コンバージョン)までの期間が長いBtoBビジネスにおいても、「資料請求」「ホワイトペーパーダウンロード」「セミナー申込」などをマイクロコンバージョンとして設定することで、スマートターゲティングは有効に機能します。これらの手前のコンバージョンデータを基に、質の高いリードを効率的に獲得することが可能です。

利用に慎重な判断が必要なケース

- コンバージョンデータが極端に少ない、または全くない場合: 立ち上げたばかりのキャンペーンや、高単価商材でコンバージョンが月に数件しか発生しない場合、機械学習が十分な学習を行うためのデータが不足し、最適化がうまく機能しない可能性があります。この場合は、まず手動ターゲティングでデータを蓄積するか、より手前のマイクロコンバージョンを設定することが先決です。

- 特定のオーディエンスに限定して配信したい場合: 例えば、特定の既存顧客リストにのみ限定して新商品を告知したい、あるいは特定の地域にのみ厳密に配信したいなど、配信対象を絶対に拡張したくないという明確な意図がある場合には、スマートターゲティングは不向きです。意図しないユーザーへの配信が発生するリスクがあります。

- ブランディング目的で、配信先を厳密にコントロールしたい場合: 企業のブランドイメージを損なう可能性のあるサイトへの配信を完全に排除したいなど、プレイスメント(配信先サイト)を厳格に管理したい場合も注意が必要です。スマートターゲティングはコンバージョンを最優先するため、プレイスメントのコントロール性が手動設定よりも低下する可能性があります。

スマートターゲティングのメリット・デメリットを徹底解剖

スマートターゲティングは、正しく活用すれば広告パフォーマンスを飛躍的に向上させるポテンシャルを秘めていますが、その一方で、自動化機能特有のデメリットや注意すべき点も存在します。導入を検討するにあたり、光と影の両面を正確に理解しておくことが、成功への最短距離となります。

スマートターゲティングがもたらす4つの主要メリット

- コンバージョン率(CVR)の向上とCPAの改善: これが最大のメリットです。機械学習が、過去のコンバージョンデータ、広告クリエイティブ、設定されたターゲティング情報などを総合的に分析し、「今、この瞬間に最もコンバージョンしやすい」と予測されるユーザーをピンポイントで狙い撃ちします。無駄なインプレッションが減り、コンバージョン意欲の高いユーザーに広告費を集中投下できるため、結果としてCVRが向上し、CPAが抑制されるという好循環が生まれます。

- リーチの最大化と新規顧客の獲得: 手動設定のターゲティングでは、どうしても運用者の経験や仮説の範囲内にリーチが限定されがちです。スマートターゲティングは、その「思い込みの壁」を破壊します。運用者が想定していなかった意外な興味関心を持つユーザーや、これまでアプローチできていなかった新たな顧客セグメントを自動で発掘・開拓してくれるため、事業の成長に不可欠な新規顧客の獲得を加速させることができます。

- 運用工数の大幅な削減と高度業務へのシフト: 従来、広告運用者が多くの時間を費やしていた日々の入札調整や、細かなターゲティングセグメントの追加・削除といった煩雑な作業を、機械学習が肩代わりしてくれます。これにより、運用担当者は、より戦略的な領域、例えば「どのようなメッセージが顧客に響くのか」を分析するクリエイティブの改善や、新たな広告戦略の立案、詳細なデータ分析といった、本来人間がやるべき付加価値の高い業務に集中できるようになります。

- 24時間365日のリアルタイム最適化: ユーザーの行動は常に変動しており、コンバージョンしやすいタイミングは深夜や早朝にも訪れます。人間が対応できない時間帯であっても、システムは常に市場を監視し、リアルタイムで最適なターゲティングと入札を継続してくれます。この「眠らない最適化エンジン」を導入することで、機会損失を極限まで減らすことが可能です。これは、特に少人数のチームや個人で広告を運用している場合に、計り知れない恩恵をもたらします。

事前に理解すべき3つのデメリットと注意点

- 一定の「学習期間」が必要であり、その間パフォーマンスが不安定になる可能性: スマートターゲティングは、導入後すぐに魔法のように機能するわけではありません。システムの機械学習アルゴリズムが、その広告アカウントの特性やコンバージョンパターンを理解し、精度の高い予測モデルを構築するためには、一定量のデータ蓄積と分析時間、すなわち「学習期間」が必要です。この期間は数日から2週間程度かかることがあり、その間は配信量が急増したり、逆に減少したり、CPAが一時的に悪化するなど、パフォーマンスが不安定になることがあります。この期間を乗り越えて初めて、最適化の恩恵を享受できます。

- ターゲティングのブラックボックス化とコントロール性の低下: 自動化の進展は、運用の透明性が低下するという側面も持ち合わせています。「なぜ、このユーザーに配信されたのか」「どのような判断基準で最適化されたのか」といった詳細なプロセスが、運用者からは見えにくくなります。これは、いわゆるブラックボックス化であり、配信のすべてを厳密にコントロールしたいと考える運用者にとっては、デメリットと感じられる可能性があります。

- 将来的な仕様変更のリスク: スマートターゲティングはYahoo!広告の中核機能であり、そのアルゴリズムは日々アップデートされています。これは機能改善というメリットである一方、ある日突然、大きな仕様変更が行われ、これまでの「勝ちパターン」が通用しなくなるというリスクも内包しています。常に最新の情報をキャッチアップし、変化に柔軟に対応していく姿勢が求められます。

スマートターゲティングの具体的な設定方法と推奨条件

スマートターゲティングの設定自体は、驚くほどシンプルで、数クリックで完了します。しかし、その効果を最大限に引き出すためには、設定前の「準備」と「推奨条件」の理解が極めて重要になります。

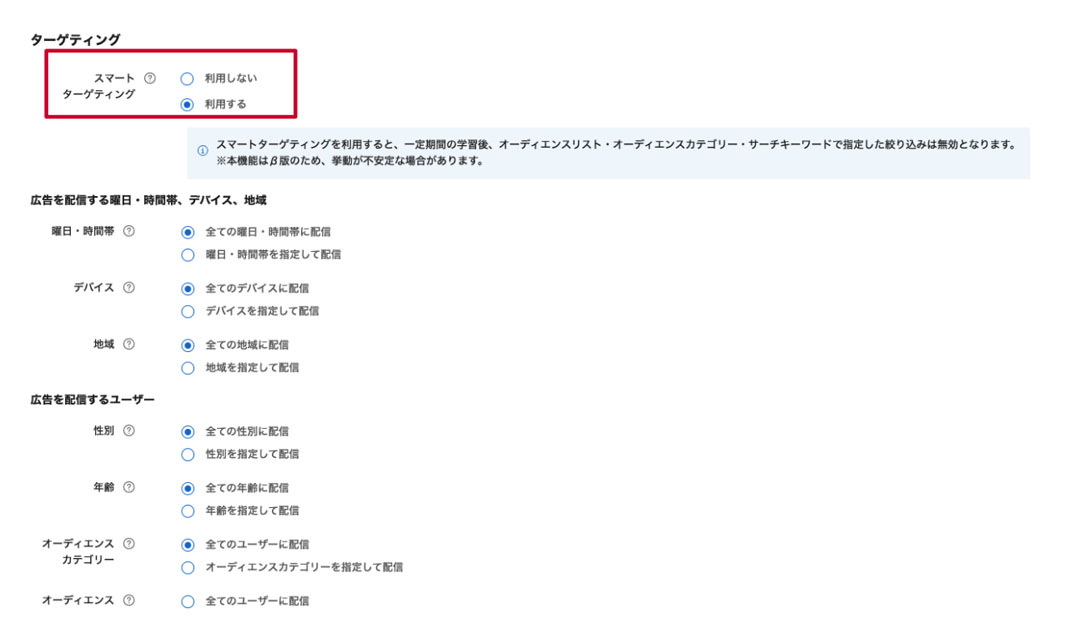

設定手順は以下の通りです。

- Yahoo!広告の管理画面にログインし、対象のキャンペーン、広告グループを選択します。

- メニューから「広告グループ設定」を選択し、編集ボタンをクリックします。

- 設定項目の中から「ターゲティング」のセクションを探します。

- 「スマートターゲティング」の項目で、「利用する」のラジオボタンにチェックを入れるだけで設定は完了です。

画像引用:Yahoo!広告 スマートターゲティングβ版のリリースについて

上記のように設定は簡単ですが、本当に重要なのはここからです。Yahoo!広告は、スマートターゲティングの精度を維持し、機能を最大限に活用するための推奨条件を公式に提示しています。この条件を満たしているかどうかが、成果を大きく左右します。

【最重要】スマートターゲティングの推奨条件(2025年最新版)

- キャンペーン目的: キャンペーンの目的が「コンバージョン」または「アプリ訴求」に設定されている必要があります。これは、スマートターゲティングがコンバージョンデータを基に学習する機能であるため、当然の前提条件と言えます。

- 入札戦略: 自動入札戦略の「コンバージョン数の最大化」または「コンバージョン価値の最大化」を利用していることが強く推奨されます。手動入札でも利用は可能ですが、ターゲティングの自動化と入札の自動化を連携させることで、最適化の効果は飛躍的に高まります。

- 必要なコンバージョン数: 機械学習の「燃料」となるデータ量です。推奨されるのは、広告グループ単位で過去30日間に50件以上のコンバージョンです。以前はキャンペーン単位での推奨でしたが、現在はより粒度の細かい広告グループ単位でのデータ量が重視される傾向にあります。この件数を満たせない場合でも機能は利用できますが、最適化の精度やスピードが低下する可能性があります。もしコンバージョン数が不足している場合は、より手前の「資料請求」や「カート追加」などをマイクロコンバージョンとして設定し、データ量を確保することが極めて有効な戦略となります。

これらの条件をクリアしていなくても設定は可能ですが、それは例えるならば、十分なガソリンがないまま長距離ドライブに出かけるようなものです。機能を最大限活用するためには、まずこの推奨条件を満たすためのアカウント設計やデータ蓄積期間を設けることが、急がば回れの成功への道筋となります。

プロが実践するスマートターゲティングの注意点と対策

スマートターゲティングは非常に強力な機能ですが、自動化であるがゆえの「落とし穴」も存在します。簡単な設定で大きな成果を期待できる反面、その挙動を正しく理解し、適切な対策を講じなければ、想定外の事態を招きかねません。ここでは、運用者が陥りがちな注意点を4つのポイントに分け、それぞれ具体的な対策と共に詳述します。

注意点1:必ず「学習期間」が存在し、その間の設定変更は厳禁

【事象】

スマートターゲティングは、設定を有効にした直後から、広告グループに設定されているターゲティング情報や過去の配信実績を基に「学習」を開始します。この学習データが十分に蓄積され、予測モデルの精度が高まってから、本格的なターゲティングの最適化が始まります。この学習期間は、アカウントのデータ量にもよりますが、一般的に数日から長くて2週間程度必要です。重要なのは、この学習期間中は、パフォーマンスが安定しない可能性があるという点です。また、以前のβ版では学習の進捗状況が確認できませんでしたが、現在では管理画面上で「学習中」といったステータスがある程度可視化されています。

【リスク】

最もやってはいけないのが、この学習期間中にパフォーマンスが一時的に悪化したからといって、焦ってターゲティング設定やクリエイティブ、予算などを変更してしまうことです。設定を変更すると、機械学習のプロセスがリセットされ、また一から学習をやり直すことになります。これを繰り返すと、いつまで経っても学習が完了せず、最適化の恩恵を受けられない「負のスパイラル」に陥ってしまいます。

【対策】

スマートターゲティングを有効にした後は、最低でも2週間は「我慢」の期間と捉え、日々の細かな数値の変動に一喜一憂せず、じっくりと静観する姿勢が求められます。学習が完了し、パフォーマンスが安定するのを待ってから、効果測定と比較を行ってください。この期間を耐えることが、その後の大きな成果に繋がります。

注意点2:配信対象は良くも悪くも「想定外」に拡大する

【事象】

機械学習がターゲティングを自動で最適化・拡張してくれる機能ですが、その拡張範囲は運用者の設定内容や意図を「超える」可能性があります。例えば、20代女性向けの商品だからとそのようにターゲティング設定していても、機械学習が「実は40代男性にもコンバージョンの可能性がある」と判断すれば、その層にも広告が配信されることがあります。

【リスク】

この拡張は新規顧客獲得の源泉となる一方で、ブランドイメージやマーケティング戦略上、絶対にアプローチしたくない層にまで広告が配信されてしまうリスクもはらんでいます。特に、学習期間中は、運用者が最初に設定したターゲティング(配信または除外)が比較的強く適用されますが、学習が進むにつれて、その境界線は曖昧になっていきます。

【対策】

まず、キャンペーンを開始する前に、「絶対に配信したくないユーザー層」を明確に定義し、除外設定を徹底しておくことが重要です。例えば、競合他社のIPアドレスや、既にコンバージョン済みでアプローチ不要な顧客リストなどは、必ず除外設定に入れておきましょう。スマートターゲティングはあくまで「コンバージョンする可能性」を追求するため、ビジネス上の都合までは汲み取ってくれません。事前の防衛策が不可欠です。

注意点3:「除外設定」が意図通りに機能しないケースがある

【事象】

これは特に注意が必要な仕様です。スマートターゲティングを利用した場合、一部のターゲティング設定における「除外」が、厳密な除外として機能しないことがあります。具体的には、以下の2つのグループに大別されます。

▼厳密に除外が適用されるターゲティング

これらは「ハードな制約」として機能し、スマートターゲティングといえどもこの壁を越えることはありません。

- デバイス(例:スマートフォンのみに配信設定した場合、PCには配信されない)

- 性別、年齢、曜日・時間帯、地域(例:東京都を除外した場合、東京都のユーザーには配信されない)

- プレイスメント、コンテンツキーワード、サイトカテゴリ(指定した配信先やコンテンツ以外には配信されない、または除外される)

▼除外設定が「参考情報」となり、配信される可能性があるターゲティング

これらは「ソフトな制約」として扱われ、機械学習が「この除外リストのユーザーでもコンバージョン可能性が高い」と判断した場合、配信対象になることがあります。

- オーディエンスリスト(例:「購入済みユーザー」のリストを除外していても、配信される可能性がある)

- オーディエンスカテゴリ、サーチキーワード

【リスク】

最も典型的なリスクは、「購入済みユーザー」のリストを除外設定しているにも関わらず、そのユーザーに再度広告が配信されてしまい、広告費の無駄遣いや顧客からのクレームに繋がることです。

【対策】

この仕様を正しく理解し、絶対に配信したくないオーディエンスリストは、キャンペーン単位の「除外専用リスト」として設定するなど、より強固な除外設定を行う必要があります。また、なぜこのような仕様になっているかというと、例えば「購入済みユーザーであっても、別の商品をリピート購入する可能性が高い」と機械学習が判断した場合に、機会損失を防ぐためという側面もあります。自社のビジネスモデルと照らし合わせ、許容できる範囲を見極めることが重要です。もし厳密な除外が必要な場合は、スマートターゲティングの利用自体を再検討する必要があります。

注意点4:ターゲティング単位の詳細レポートが取得できない

【事象】

これは、運用の透明性に関わる重要な仕様です。スマートターゲティングを利用している広告グループでは、「オーディエンスカテゴリ」「オーディエンスリスト」「サーチキーワード」といった、個別のターゲティング単位でのパフォーマンスレポートに、実績値が正確に反映されません。なぜなら、配信が自動で拡張されているため、どのターゲティング設定が直接の要因となってコンバージョンに至ったのかを切り分けることが困難だからです。

【リスク】

「どのオーディエンスリストのCPAが良かったのか」「どのサーチキーワードが効果的だったのか」といった、従来の詳細な分析ができなくなります。これにより、次の施策に活かすための具体的なインサイトが得にくくなるというデメリットがあります。

【対策】

スマートターゲティングの効果測定は、ミクロな視点ではなく、マクロな視点で行う必要があります。つまり、個別のターゲティングごとの数値を見るのではなく、「広告グループ全体」あるいは「キャンペーン全体」として、導入前後でコンバージョン数やCPAがどう変化したかを評価します。最適化によって増加した広告配信の成果を正確に把握するためには、導入前の数値をベンチマークとして記録しておき、学習期間が終了した後の数値と比較することが、正しい評価方法となります。

【徹底比較】他の自動化機能(類似ユーザー、Google広告 P-MAX)との違い

スマートターゲティングと同様に、ターゲティングを自動で拡張してくれる機能として、YDAには「オーディエンスリスト(類似ユーザー)」があり、また競合の代表格であるGoogle広告には「P-MAX(パフォーマンス最大化)キャンペーン」が存在します。これらの機能は一見似ていますが、その思想、仕組み、適した用途は大きく異なります。それぞれの違いを深く理解し、戦略的に使い分けることが、広告成果を最大化する上で不可欠です。

YDA「スマートターゲティング」 vs YDA「オーディエンスリスト(類似ユーザー)」

同じYahoo!ディスプレイ広告内の機能ですが、この二つは似て非なるものです。その違いは主に「柔軟性」「参照する情報源」「利用のハードル」の3点にあります。

設定の柔軟性とコントロール性

類似ユーザー: こちらは設定の柔軟性が非常に高いのが特徴です。まず、「元となるオーディエンスリスト」を運用者が自由に選択できます。例えば、「商品Aの購入者リスト」を元にするのか、「サイトに5分以上滞在したユーザーリスト」を元にするのかで、生成される類似ユーザーの質は大きく変わります。さらに、類似度(拡張範囲)を1から10の段階で調整可能です。範囲を狭めれば(例:1~3)、元のリストに非常に近い、精度の高いユーザーにアプローチでき、範囲を広げれば(例:8~10)、より多くの新規ユーザーにリーチできます。このコントロール性の高さが最大の強みです。

スマートターゲティング: 一方、スマートターゲティングの目的はあくまで「コンバージョンに至る可能性の高いユーザーへの拡張」のみに特化しており、類似ユーザーのように拡張の「源泉」や「範囲」を運用者が細かくコントロールすることはできません。良くも悪くも、最適化の大部分をシステムに委ねる形になります。

ユーザー抽出に必要な情報源

類似ユーザー: ユーザー抽出の主な情報源は、元となるオーディエンスリストに含まれるユーザーの行動履歴(サイト訪問履歴、検索履歴など)です。

スマートターゲティング: 詳細なアルゴリズムは非開示ですが、単なる行動履歴だけでなく、コンバージョンデータそのもの、広告グループの各種設定情報(ターゲティング、クリエイティブ、入札戦略など)、さらにはYahoo! JAPANが持つ多岐にわたるデータを複合的に参照していると公表されています。より多角的で複雑な情報から、最適化の判断を下しています。

利用開始の推奨条件

類似ユーザー: 利用のハードルは比較的低く、元になるオーディエンスリストのユーザーサイズ(過去28日間)が100以上あれば利用を開始できます。コンバージョンデータがまだ少なくても、サイト訪問者データなどがあればすぐに試すことが可能です。

スマートターゲティング: 前述の通り、広告グループ単位で過去30日間に50件以上という、ある程度のコンバージョン数が推奨されます。気軽に試せる類似ユーザーに対し、スマートターゲティングは「コンバージョンデータ」という質の高い燃料を必要とする、よりパワフルなエンジンと例えることができます。

使い分けの結論: キャンペーン初期でコンバージョンデータが少ない段階や、特定の優良顧客層に似たユーザーをピンポイントで狙いたい場合は「類似ユーザー」が適しています。一方、コンバージョンデータが十分に蓄積され、さらなる獲得件数の上積みを目指す段階では「スマートターゲティング」がその真価を発揮します。両者は併用も可能であり、キャンペーンのフェーズによって使い分けるのがベストプラクティスです。

YDA「スマートターゲティング」 vs Google広告「P-MAXキャンペーン」

これは、単なる機能比較ではなく、プラットフォームの思想そのものの比較と言えます。

思想と目的の違い:

- YDA スマートターゲティング: あくまで「ディスプレイ広告(YDA)」という枠組みの中で、ターゲティングを最適化することに特化した機能です。運用者が設定したキャンペーン構造やクリエイティブを尊重しつつ、その「配信先」の部分を賢く手助けしてくれるアシスタントのような存在です。

- Google広告 P-MAX: こちらは、ディスプレイ広告だけでなく、YouTube、検索、Discover、Gmail、マップといった、Googleが保有する全ての広告枠を横断し、設定されたコンバージョン目標を最大化することを目的とした、統合型のキャンペーンです。もはや「ターゲティングの最適化機能」ではなく、「キャンペーンそのもの」であり、クリエイティブ(テキスト、画像、動画)とコンバージョン目標さえ設定すれば、あとはシステムが最適な場所・最適なユーザー・最適なタイミングを判断して全自動で配信します。より包括的で、よりブラックボックス化が進んだソリューションです。

運用の自由度とコントロール性:

- YDA スマートターゲティング: プレイスメントや特定のオーディエンスの除外など、ある程度のコントロールを運用者の手に残しています。どの広告グループで有効にするかを選択できるため、段階的な導入も可能です。

- Google広告 P-MAX: 運用の自由度は極めて低いです。個別の配信面やキーワードを細かく制御することは基本的にできず、良くも悪くも「GoogleのAIに全てを任せる」という思想に基づいています。詳細なレポートも限定的で、何がどう作用して成果に繋がったのかを分析するのは困難な場合があります。

使い分けの結論: Yahoo! JAPANのサービス群(Yahoo!ニュース、知恵袋、GYAO!など)に親和性の高いユーザー層に、ディスプレイ広告経由でアプローチしたい場合や、ある程度の運用コントロールを維持しながら自動化の恩恵を受けたい場合は「YDA スマートターゲティング」が適しています。一方で、Googleの多様なプラットフォームを横断して、とにかくコンバージョン数を最大化したい、そのためのプロセスはAIに完全に一任したいという場合は「P-MAX」が強力な選択肢となります。どちらか一方を選ぶというよりは、両プラットフォームの特性を理解し、予算を配分して併用するのが現代の広告運用の定石と言えるでしょう。

まとめ:スマートターゲティングを使いこなし、広告成果を最大化する

本記事では、Yahoo!ディスプレイ広告(YDA)の中核をなす自動化機能「スマートターゲティング」について、その仕組みから具体的な設定方法、プロが実践する運用ノウハウ、そして他の類似機能との明確な違いに至るまで、網羅的に解説いたしました。

機械学習を活用したスマートターゲティングは、正しく理解し、戦略的に活用すれば、これまでリーチできなかった優良な新規顧客を発掘し、コンバージョン獲得を飛躍的に向上させる絶大なポテンシャルを秘めています。手動運用では到達不可能なレベルの最適化を24時間365日実現し、運用者の工数を削減してくれる、現代の広告運用において不可欠なパートナーです。

しかし、その一方で、「学習期間」の存在や、一部の「コントロール性の低下」、そして「ブラックボックス化」といった、自動化ならではの特性も併せ持っています。これらのメリットとデメリットを天秤にかけ、自社の目的やリソース、そしてキャンペーンの成熟度に合わせて導入を判断することが肝要です。

2025年現在、スマートターゲティングはもはや「お試し」のβ版ではなく、多くの成功事例を生み出している実績ある正式機能です。この記事で解説した注意点や推奨条件を遵守し、特に「十分なコンバージョンデータを蓄積させる」「学習期間中は辛抱強く待つ」という2つの鉄則を守ることで、その恩恵を最大限に享受できるでしょう。

スマートターゲティングを使いこなすことは、単なる広告運用技術の一つではありません。それは、データに基づいた意思決定を加速させ、ビジネスの成長そのものをドライブさせるための強力なエンジンを手に入れることを意味します。本記事が、貴社の広告運用を次のステージへと進めるための一助となれば、これに勝る喜びはありません。

当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで

・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安

・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい

・記事に書いてない問題点が発生している

・記事を読んでもよくわからなかった

など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう

▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)