宣伝失礼しました。本編に移ります。

ウェブサイトを一度訪れたものの、購入やお問い合わせに至らなかったユーザー。その後のウェブブラウジング中に、先ほどまで見ていた商品やサービスの広告が追いかけて表示された経験はございませんか。これは「Google広告リマーケティング」と呼ばれる、獲得型広告において極めて重要な広告手法です。この手法は、自社の商品やサービスに既に関心を持っている、いわば「見込み顧客」に対して再度アプローチをかけることで、コンバージョン(CV)獲得の可能性を劇的に高めることができます。しかし、その一方で、設定や運用方法を誤ると、広告費を無駄にするだけでなく、ユーザーに不快感を与えかねない諸刃の剣でもあります。本記事では、Google広告リマーケティングの基本的な仕組みから、成果を最大化するための具体的な戦略、最新の業界動向を踏まえた注意点、そして詳細な設定手順まで、網羅的に解説いたします。この記事を読み終える頃には、リマーケティングを戦略的に活用し、事業の成長を加速させるための確かな知識が身についているはずです。

Google広告リマーケティングとは?仕組みと獲得における重要性

Google広告リマーケティングは、過去に自社のウェブサイトを訪問した、あるいはモバイルアプリを利用した経験のあるユーザーをターゲットとして、Googleが提携する広大な広告ネットワーク上で再度広告を表示するための仕組みです。この「再アプローチ」こそが、獲得型広告におけるリマーケティングの本質であり、その重要性は計り知れません。

リマーケティングの基本的な仕組み

リマーケティングの根幹を支えているのは、「Googleタグ(リマーケティングタグ)」と呼ばれる短いプログラムコードです。このタグを自社サイトの全ページに設置することで、以下のようなプロセスが実行されます。

- ユーザー訪問とCookie付与:ユーザーがあなたのウェブサイトを訪問すると、設置されたGoogleタグが作動し、ユーザーのブラウザに匿名の識別子(Cookie)を付与します。このCookieには個人を特定する情報は一切含まれず、あくまでブラウザ単位での識別情報として機能します。

- オーディエンスリストの作成:Cookieを付与されたユーザーは、Google広告の管理画面上で「オーディエンスリスト」という特定のグループに蓄積されていきます。「サイト訪問者全員」「特定の商品ページを見た人」「カートに商品を入れたが購入しなかった人」といった具合に、ユーザーのサイト内行動に基づいて複数のリストを作成することが可能です。

- 広告の再配信:オーディエンスリストに蓄積されたユーザーが、Googleディスプレイネットワーク(GDN)に加盟している他のウェブサイトやブログ、YouTube、Gmailなどを利用した際に、GoogleはそのユーザーのCookieを認識し、あなたが設定した広告を配信します。

この一連の流れにより、一度はサイトから離脱してしまったユーザーに対して、的確なタイミングで「思い出してもらう」機会を創出し、再びサイトへ呼び戻すことができるのです。

獲得型広告におけるリマーケティングの戦略的価値

新規顧客を獲得するための広告施策と比較して、リマーケティングは費用対効果(CPA: Cost Per Acquisition)の観点から極めて高いパフォーマンスを発揮します。その理由は、広告を配信する対象が「既に自社の存在や商品を知り、何らかの興味を示したユーザー」に限定されるためです。全く興味のないユーザーに広告を表示するのに比べ、コンバージョンに至る確率が高いのは自明の理と言えるでしょう。特に、以下のような特徴を持つ商材やサービスにおいて、リマーケ-ティングは不可欠な戦略となります。

- 高価格帯の商材:自動車や不動産、高額なソフトウェアなど、ユーザーが購入決定までに時間をかけて情報収集や比較検討を行う商品の場合、リマーケティングによって検討期間中に継続的に接触を持つことで、最終的な選択肢として残る可能性を高めます。

- BtoBサービス:法人向けサービスは、担当者だけでなく、その上長や関連部署など、複数の意思決定者が関与することが多く、検討プロセスが長期化しがちです。リマーケティングは、この長い検討期間において、自社サービスの価値を継続的に訴求し続けるための強力なツールとなります。

- 検討項目が多い商材:旅行プランや保険商品のように、多くの選択肢の中から最適なものを選び出す必要がある商材では、ユーザーは一度サイトを離れて他社と比較検討することが頻繁に起こります。リマーケティングは、こうした比較検討の過程で自社を忘れられないようにするための生命線です。

このように、リマーケティングは単なる「追いかける広告」ではなく、ユーザーの購買検討プロセスに寄り添い、最後のひと押しを後押しするための、極めて戦略的な獲得手法なのです。

【2025年最新】Google広告リマーケティングの主要4種類を徹底比較

Google広告のリマーケティングは、ビジネスの目的や扱う商材に応じて使い分けることができる、複数の種類が存在します。ここでは、獲得型広告で主軸となる4つのリマーケティング手法について、それぞれの特徴、メリット、そしてどのようなビジネスに適しているのかを詳細に比較・解説します。自社の状況に最適な手法を選択することが、成功への第一歩となります。

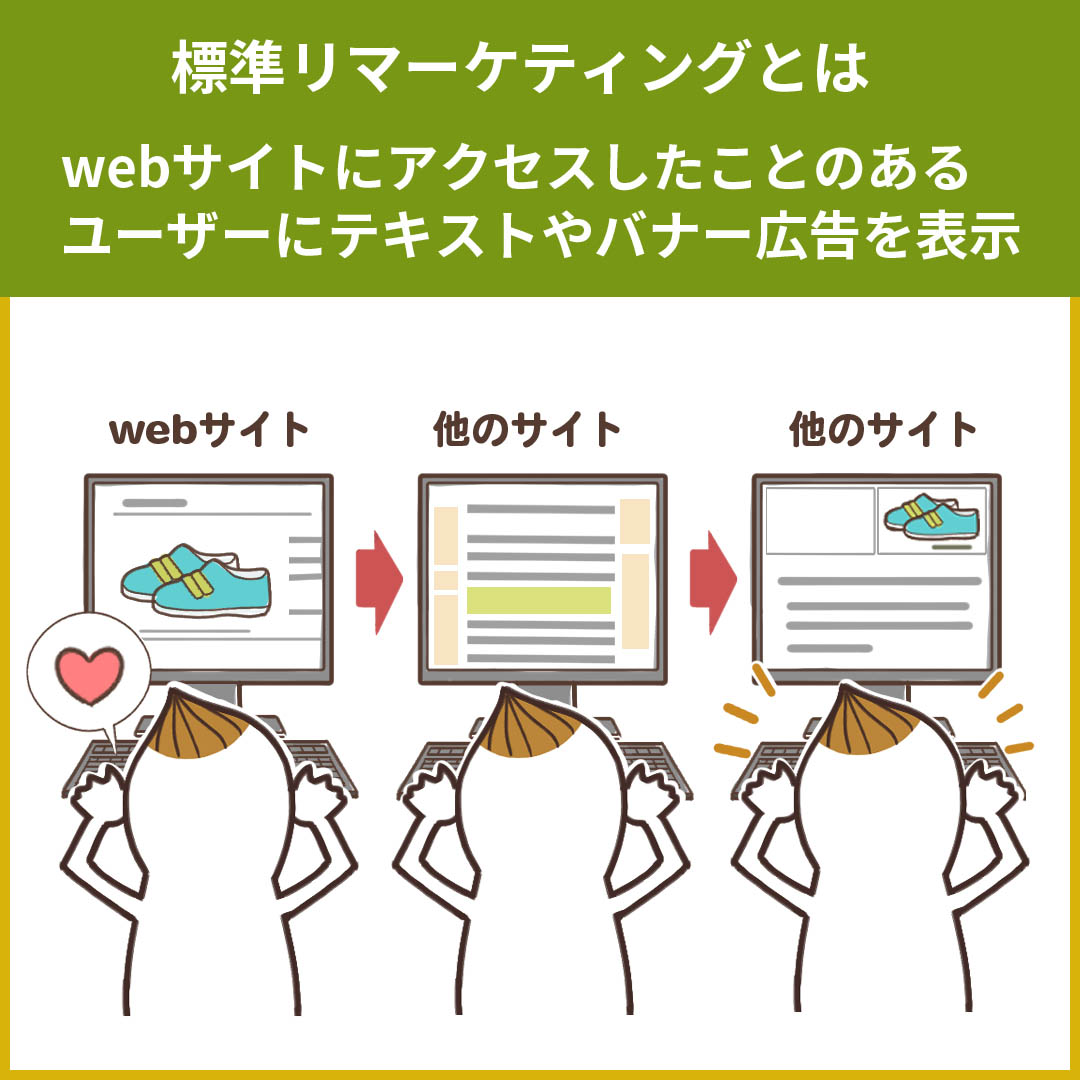

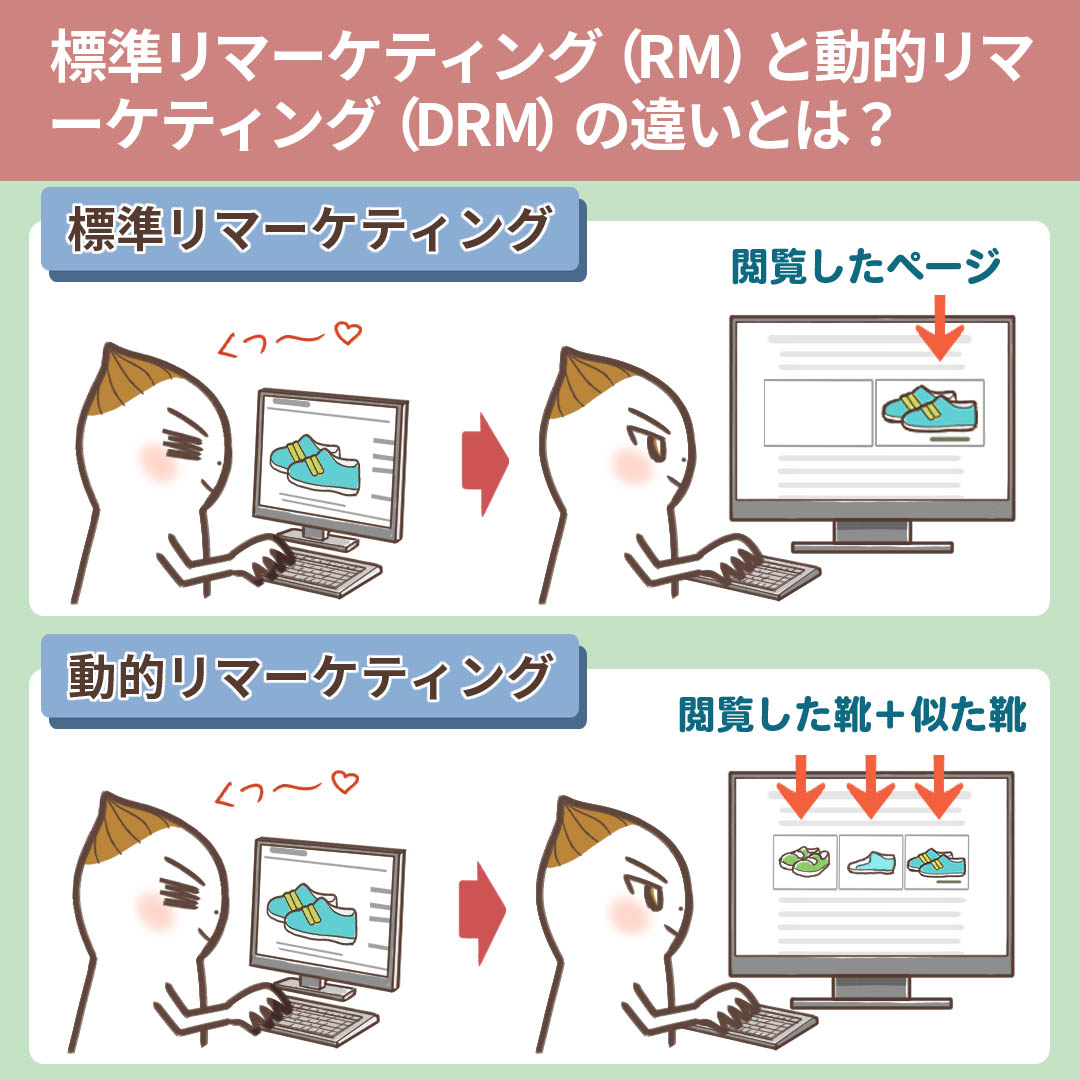

1. 標準リマーケティング

概要:

過去に自社サイトを訪問したことのあるユーザー全体、あるいは「特定のページを閲覧した」といった広範なルールに基づいて作成されたオーディエンスリストに対し、あらかじめ用意した静的なバナー広告やレスポンシブディスプレイ広告を配信する、最も基本的で広く利用されているリマーケティング手法です。特定のユーザー行動にまでは踏み込まず、サイト訪問者という大きな括りで再アプローチを行います。

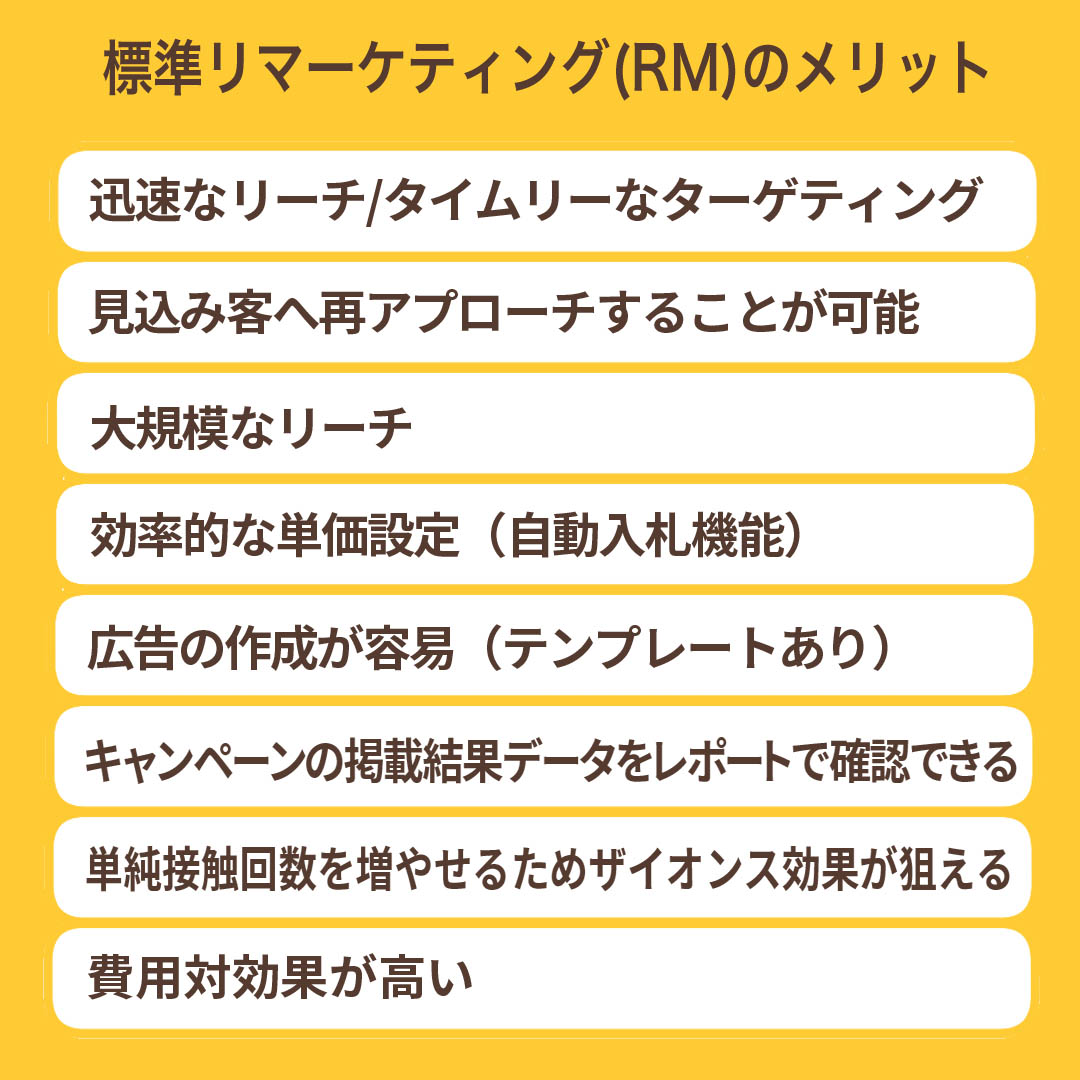

主なメリット:

設定が比較的容易であり、専門的な知識がなくても始めやすい点が最大のメリットです。また、特定のユーザーに絞り込まないため、幅広い見込み顧客に対して再度アプローチすることが可能です。

推奨されるビジネスモデル:

まずはリマーケティングを試してみたいと考えている全てのビジネスに適しています。特に、商品数がそれほど多くないBtoBサービスや、特定のサービスページへの誘導を目的とする場合に有効です。

2. 動的リマーケティング

概要:

ユーザー一人ひとりのサイト内行動に合わせて、表示する広告内容を自動的に最適化(パーソナライズ)する、より高度なリマーケティング手法です。例えば、ECサイトでユーザーが閲覧した特定の商品や、カートに入れたものの購入しなかった商品を、広告バナー内に自動で表示させることができます。この仕組みを実現するためには、「データフィード」と呼ばれる商品情報を一覧化したリストを、Google広告に登録する必要があります。

主なメリット:

ユーザーの興味関心に直結した広告を配信できるため、標準リマーケティングと比較して非常に高いクリック率(CTR)とコンバージョン率(CVR)が期待できます。一人ひとりに最適化された「自分ごと」の広告は、ユーザーの心を動かす力が強いのです。

推奨されるビジネスモデル:

ECサイト、不動産ポータルサイト、求人サイト、旅行予約サイトなど、多数の商品や案件を扱っているビジネスモデルでは絶大な効果を発揮します。データフィードの作成と管理に多少の手間はかかりますが、その投資に見合うだけの高いリターンが期待できる手法です。

3. 動画リマーケティング

概要:

自社のYouTubeチャンネルとGoogle広告アカウントを連携させることで利用可能になる手法です。特定の動画を視聴したユーザー、チャンネル登録をしたユーザー、動画に高評価やコメントをしたユーザーなど、動画コンテンツに対してエンゲージメントを示した熱量の高いユーザーリストを作成し、そのリストに対してYouTube上やGoogleディスプレイネットワーク上で再度広告を配信します。

主なメリット:

テキストや静止画だけでは伝わりにくい商品の魅力やサービスの世界観を動画で伝えた上で、その内容に興味を示したユーザーに絞ってアプローチできるため、非常に質の高い見込み顧客リストを構築できます。コンバージョンへの熱量が高いユーザーを効率的に集めることが可能です。

推奨されるビジネスモデル:

動画コンテンツを積極的に活用している全てのビジネスに適しています。特に、商品の使用方法を解説するハウツー動画や、サービスの導入事例を紹介するお客様の声動画などを持つ企業にとっては、強力な武器となります。

4. 顧客リストに基づくリマーケティング(カスタマーマッチ)

概要:

自社で保有している顧客データ(メールアドレス、電話番号など)を活用するリマーケティング手法です。この顧客リストをGoogle広告にアップロードすると、Googleが保有するアカウント情報と照合され、一致したユーザーに対して広告を配信することができます。この際、アップロードされた個人情報はハッシュ化という技術で暗号化されるため、プライバシーは保護されます。

主なメリット:

既存顧客に対して、新商品や関連商品を案内する「アップセル」「クロスセル」を促すのに極めて有効です。また、過去に購入経験はあるものの、現在は離れてしまった「休眠顧客」を呼び戻す施策にも活用できます。Cookieに依存しないため、後述するCookieレス時代においてその重要性はますます高まっています。

推奨されるビジネスモデル:

メールマガジン会員やECサイトの購入者リストなど、一定数の顧客データを保有しているビジネスに適しています。リピート購入が事業の根幹をなすビジネスモデルでは、必須の施策と言えるでしょう。ただし、利用には一定の広告出稿実績などの条件が設けられています。

これらのリマーケティング手法を、以下の表にまとめます。

| 種類 | 主な特徴 | 推奨ビジネス | 設定難易度 |

|---|---|---|---|

| 標準リマーケティング | サイト訪問者全体に静的な広告を配信。最も基本的な手法。 | 全業種、特にBtoBサービスや商品数が少ないサイト。 | 低 |

| 動的リマーケティング | ユーザーの閲覧履歴に基づき、広告内容を自動でパーソナライズ。 | ECサイト、不動産、求人、旅行など多品目を扱うサイト。 | 高(データフィード必須) |

| 動画リマーケティング | YouTube動画の視聴者など、エンゲージメントの高いユーザーに配信。 | 動画コンテンツを保有する全業種。 | 中(YouTube連携必須) |

| カスタマーマッチ | 自社の顧客リスト(メールアドレス等)を活用。Cookieに非依存。 | 顧客データを保有する全業種。特にリピート促進に有効。 | 中(利用条件あり) |

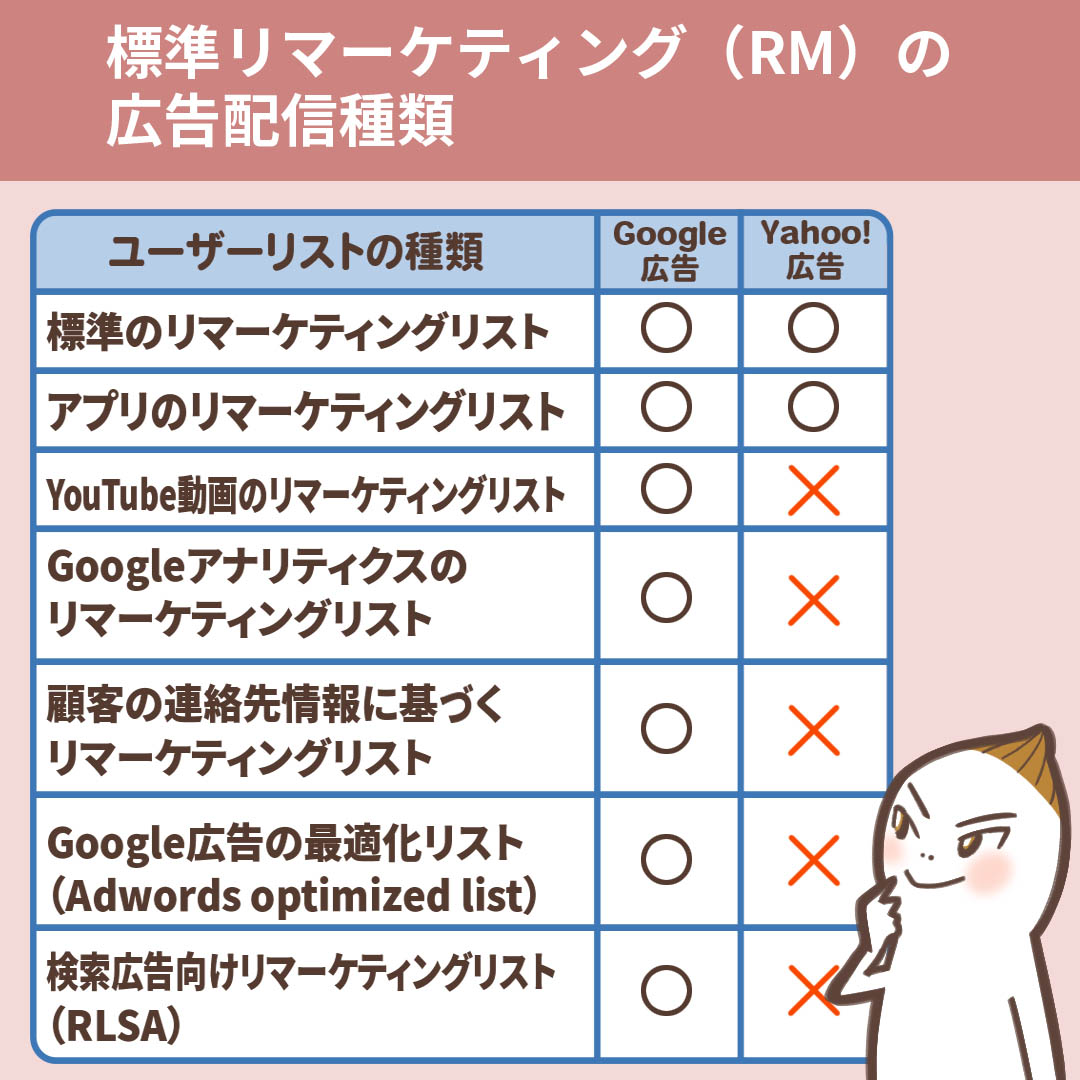

リマーケティングとリターゲティングの違いは?

リマーケティングという言葉と共によく耳にするのが「リターゲティング」です。この二つの言葉は、しばしば混同されがちですが、本質的な仕組みに違いはありません。両者の違いは、単に広告プラットフォームによる「呼称の違い」です。

- Google広告:リマーケティング

- Yahoo!広告、Facebook広告(Meta広告):リターゲティング

このように、Googleでは「リマーケティング」と呼びますが、Yahoo!やFacebookでは同じ仕組みを「リターゲティング」と呼んでいます。したがって、どちらの言葉も「一度サイトを訪問したユーザーに再度広告を配信する手法」を指す、同じ意味の言葉と捉えていただいて差し支えありません。本記事では、Google広告の機能に絞って解説を進めるため、「リマーケティング」という呼称で統一いたします。

導入前に把握すべきメリットと致命的なデメリット

リマーケティングは、適切に運用すれば絶大な効果を発揮する一方で、一歩間違えればブランドイメージを損なうリスクもはらんでいます。導入を検討する際には、その光と影の両面を正確に理解しておくことが不可欠です。

リマーケティング導入の主なメリット

- 圧倒的に高いコンバージョン率(CVR):最大のメリットは、その高いCVRにあります。全くの新規ユーザーに広告を配信する場合のCVRが0.5%だとしたら、リマーケティングではその数倍、時には10倍以上のCVRを達成することも珍しくありません。これは、広告の対象が既に自社の商品やサービスに関心を持っている「顕在層」であるためです。

- 優れた費用対効果(CPAの抑制):高いCVRは、結果として1件のコンバージョンを獲得するためにかかった費用(CPA)の抑制に直結します。少ない広告費で多くのコンバージョンを獲得できるため、広告予算全体の費用対効果を大きく改善させることが可能です。

- コンバージョンまでの期間短縮:ユーザーの検討段階において繰り返し接触することで、迷っているユーザーの背中を押し、初回訪問からコンバージョンに至るまでのリードタイムを短縮する効果が期待できます。

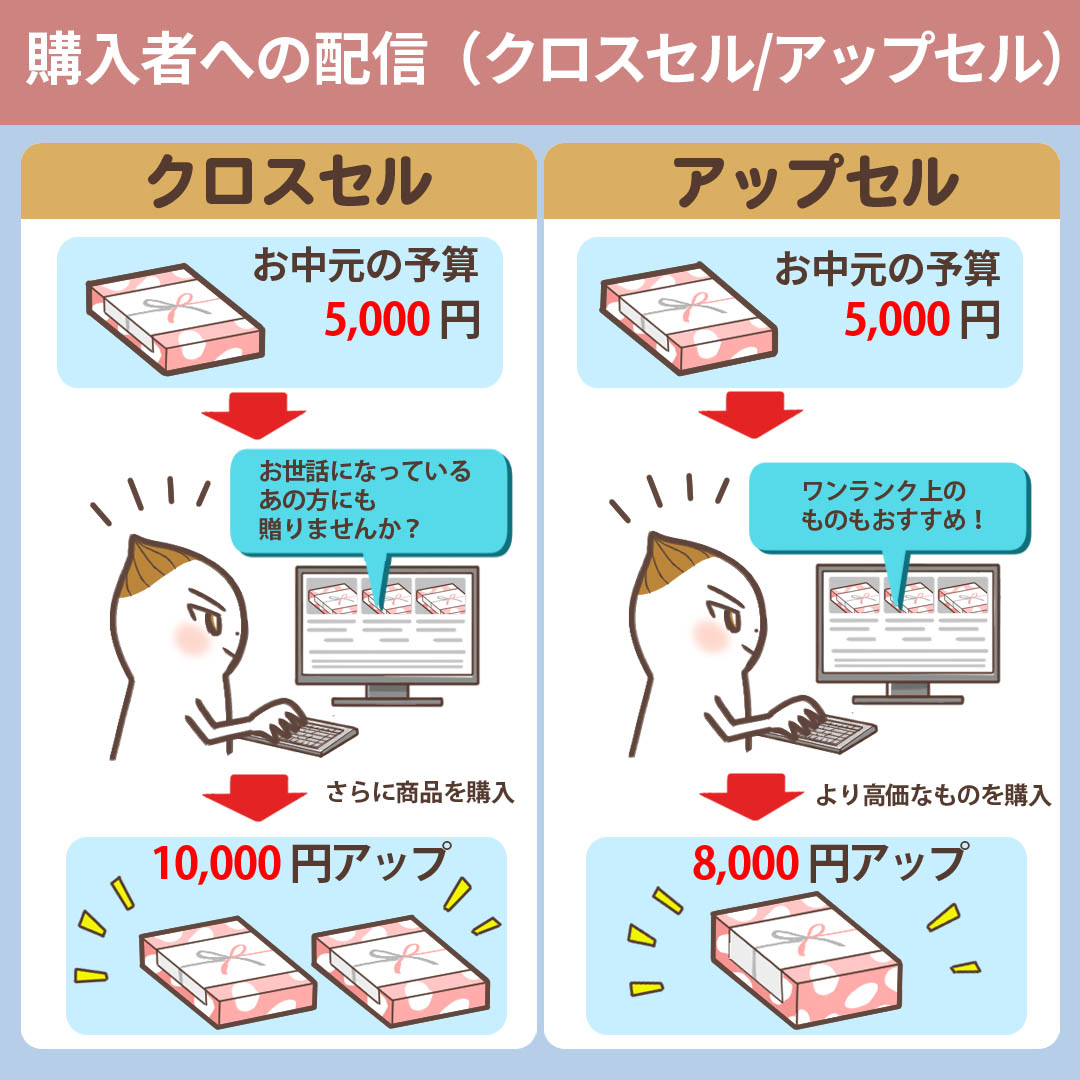

- アップセル・クロスセルの機会創出:一度商品を購入したユーザーに対して、関連商品(クロスセル)や、より上位のモデル(アップセル)を訴求する広告を配信することで、顧客一人当たりの生涯価値(LTV: Life Time Value)を高めることができます。

- 容易な広告作成と効率的な単価設定:レスポンシブディスプレイ広告のテンプレートを活用すれば、専門的な知識がなくとも効果的な広告を容易に作成できます。また、Google広告の「自動入札機能」と組み合わせることで、コンバージョンを最大化するように入札単価が自動で調整され、運用の手間を大幅に削減できます。

見過ごせないデメリットと具体的な対策

一方で、リマーケティングには以下のようなデメリットも存在し、対策を怠ると深刻な問題を引き起こす可能性があります。

- ユーザーの不快感とブランドイメージの毀損:これが最大のリスクです。同じ広告を何度も繰り返し表示されると、ユーザーは「しつこい」「監視されているようだ」といった強い不快感を抱き、広告主である企業そのものに対してネガティブな印象を持ってしまう可能性があります。【対策】このリスクを回避するために必須となるのが「フリークエンシーキャップ」の設定です。これは、同一ユーザーに対して広告を表示する回数の上限を設定する機能です。例えば、「1週間に5回まで」といった上限を設けることで、過度な広告表示を防ぎ、ユーザーの不快感を最小限に抑えます。

- 広告疲弊によるクリック率の低下:長期間にわたって同じ広告クリエイティブを配信し続けると、ユーザーはその広告に飽きてしまい、次第にクリックされなくなっていきます。これを「広告疲弊(アドファティーグ)」と呼びます。【対策】広告クリエイティブは定期的に新しいものに差し替える、あるいは複数のパターンを用意してABテストを実施し、常にユーザーの反応が良いものに最適化していく必要があります。訴求の切り口を変えたり、デザインをリフレッシュしたりするだけでも効果的です。

- 新規顧客の獲得には繋がらない:リマーケティングは、あくまでサイトを訪問したことがあるユーザーへの再アプローチ手法です。そのため、この施策単体では、まだ自社を知らない潜在層や新規顧客を獲得することはできません。【対策】リマーケティングだけに依存するのではなく、リスティング広告やディスプレイ広告、SNS広告、コンテンツマーケティングなど、常に新しいユーザーをサイトへ呼び込むための施策と並行して実施することが、事業全体の成長のためには不可欠です。新規流入を増やし続けることで、リマーケティングの対象となるリストの母数も拡大していきます。

【最重要】Cookieレス時代のリマーケティング戦略

従来のリマーケティングは、ユーザーのブラウザに保存される「サードパーティCookie」という技術に大きく依存してきました。しかし、世界的なプライバシー保護意識の高まりを受け、AppleのSafariやMozillaのFirefoxは既にサードパーティCookieのブロックを標準化しており、Google Chromeも段階的にその利用を廃止する方針を明確にしています。この「Cookieレス時代」の到来は、リマーケティングのあり方を根本から変える、広告業界における地殻変動です。

サードパーティCookie廃止がもたらす影響

サードパーティCookieが利用できなくなると、ウェブサイトを横断してユーザーを追跡することが困難になります。これにより、従来型のリマーケティングは以下のような深刻な影響を受けることになります。

- リマーケティングリストの精度低下とリーチ減少:サイト訪問者を正確にリスト化することが難しくなり、広告を配信できる対象ユーザー数が大幅に減少する可能性があります。

- コンバージョン計測の不確実性:広告をクリックしたユーザーが、その後コンバージョンに至ったかどうかを正確に紐付ける(アトリビューション分析)ことが困難になり、広告施策の効果測定が不正確になる恐れがあります。

- フリークエンシーキャップの機能不全:ユーザーを正確に識別できなくなるため、適切な表示回数のコントロールが効かなくなり、意図せずユーザーに過度な広告表示をしてしまうリスクが高まります。

Cookieに代わる新しい技術「プライバシーサンドボックス」

このような課題に対応するため、Googleはプライバシーを保護しながら広告配信を可能にするための新しい技術群「プライバシーサンドボックス」の開発を進めています。リマーケティングに関連する主要な技術は以下の通りです。

- Topics API:個々のユーザーを追跡するのではなく、ユーザーの直近の閲覧履歴から、ブラウザ自体がそのユーザーの興味関心(例:「フィットネス」「日本への旅行」など)を「トピック」として推定します。広告主は、個人を特定することなく、この「トピック」に対して広告を配信することができます。

- Protected Audience API (旧FLEDGE):これも個人を特定しないリマーケティングを実現するための仕組みです。広告主が定義したオーディエンスグループ(例:「カート放棄ユーザー」)にユーザーが合致した場合、その後の広告オークションはユーザーのブラウザ内で完結します。ユーザー情報が外部のサーバーに送信されることなく、リマーケティング広告を表示できるため、プライバシーが保護されます。

広告運用者としては、これらの新しい技術の動向を常に注視し、Google広告から提供される新しい設定や機能に順次対応していく必要があります。

今後のリマーケティングの主役「ファーストパーティデータ」

Cookieレス時代において、リマーケティング戦略の新たな主役となるのが、企業が自社で収集・管理する「ファーストパーティデータ」です。これは、顧客が同意の上で企業に提供した情報であり、具体的には以下のようなものが該当します。

- メールマガジン登録者のメールアドレス

- ECサイトの会員情報(購入履歴、会員ランクなど)

- 問い合わせフォームから得られた連絡先情報

- オフラインの店舗で収集した顧客カード情報

これらのファーストパーティデータを活用するリマーケティング手法が、前述した「カスタマーマッチ」です。顧客リストをGoogle広告にアップロードすることで、Cookieに一切依存することなく、特定の顧客層に対して的確な広告を配信できます。今後は、オウンドメディアのコンテンツを充実させたり、会員限定の特典を用意したりするなど、質の高いファーストパーティデータをいかに収集・蓄積していくかという戦略そのものが、企業のマーケティング活動における競争力の源泉となるでしょう。

費用対効果を最大化するオーディエンスリスト戦略

リマーケティングの成果は、「誰に(オーディエンスリスト)、何を(クリエイティブ)、どのように(入札)見せるか」という戦略設計の質に大きく左右されます。特に、その根幹をなすオーディエンスリストの設計は、費用対効果を最大化するための最重要課題です。ここでは、単にサイト訪問者を追いかけるだけでなく、より戦略的で効果的なリストの作成方法について解説します。

全ての基本「除外リスト」の徹底

効果的なリスト戦略を考える上で、まず最初に行うべきは「広告を配信したくないユーザー」を定義し、除外することです。無駄な広告費を削減し、費用対効果を高めるための基本中の基本です。

- コンバージョン済みユーザーの除外:最も重要な除外リストです。既に商品を購入したり、会員登録を完了したりしたユーザーに対して、同じコンバージョンを促す広告を配信し続けるのは、広告費の無駄遣い以外の何物でもありません。購入完了ページ(サンクスページ)のURLを指定し、このページに到達したユーザーはリマーケティングの対象から除外する設定を必ず行いましょう。ただし、リピート購入が期待できる商材の場合は、後述するクロスセル・アップセル戦略のリストとして活用します。

- 直帰ユーザー・低滞在時間ユーザーの除外:サイトを訪問したものの、トップページだけを見てすぐに離脱してしまった(直帰した)ユーザーや、サイト滞在時間が極端に短い(例:10秒未満)ユーザーは、商品やサービスへの関心が低い可能性が高いと考えられます。こうした関心の薄いユーザーを除外することで、より見込みの高いユーザー層に広告予算を集中させることができます。この設定は、Googleアナリティクスと連携することで可能になります。

ユーザーの検討深度に応じた「階層別リスト戦略」

次に、サイト訪問者をひと括りにするのではなく、そのサイト内行動から「コンバージョンへの距離(検討の深度)」を推測し、複数の階層に分けてリストを作成します。そして、各階層に応じて入札単価や広告クリエイティブに強弱をつけるのが極めて効果的です。

- トップページ・浅い階層の閲覧ユーザー:まだ情報収集の初期段階にいる可能性が高い層です。入札単価は控えめに設定し、まずはブランド名やサービスの全体像を思い出してもらう程度のソフトな訴求に留めます。

- 商品・サービス一覧ページの閲覧ユーザー:具体的なカテゴリーに関心を示している層です。入札単価を少し引き上げ、そのカテゴリーに関連するキャンペーン情報や人気商品を訴求するクリエイティブが有効です。

- 商品・サービス詳細ページの閲覧ユーザー:特定の商品やサービスに強い関心を持っている、非常に見込みの高い層です。入札単価はさらに強めに設定します。動的リマーケティングを活用し、まさにそのユーザーが閲覧していた商品の画像や情報を広告に表示することで、クリック率を大幅に高めることができます。

- カート放棄ユーザー:コンバージョンまであと一歩の、最も熱いユーザー層です。入札単価は最大に設定し、緊急性を煽る訴求(「在庫残りわずか!」)や、背中を押すインセンティブ(「今なら使える5%OFFクーポン」)などを提示するクリエイティブで、確実なコンバージョン獲得を狙います。

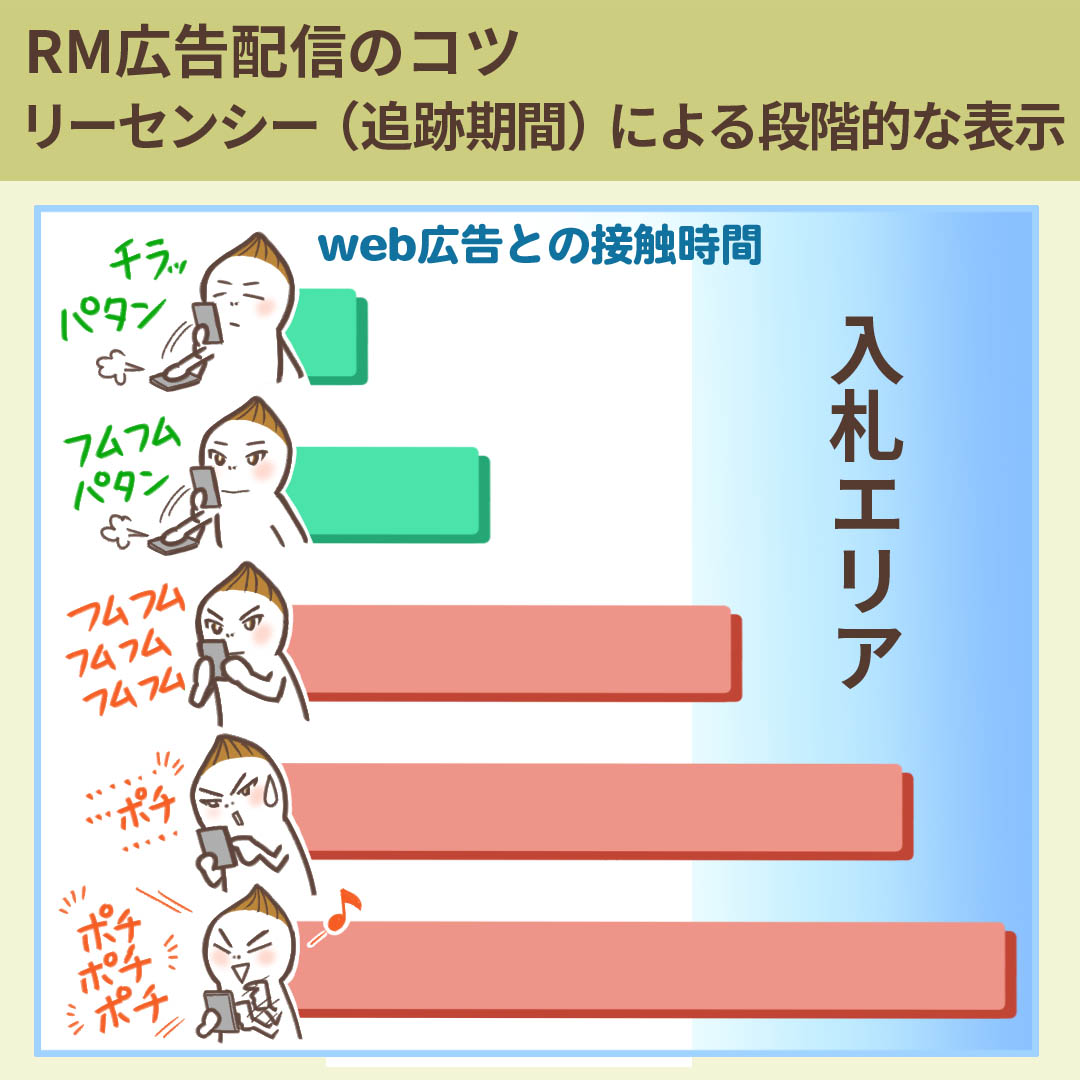

時間軸を考慮した「リーセンシー戦略」

リーセンシーとは、ユーザーがサイトを訪問してからの経過期間を指します。一般的に、サイト訪問から日が浅いユーザーほど、商品やサービスへの記憶や関心は鮮明です。この時間軸を利用してリストを分割し、入札単価を調整する戦略も非常に有効です。

- 訪問後1〜3日以内のユーザー:最も関心が高いゴールデンタイムです。入札単価を最大に設定し、積極的にアプローチします。

- 訪問後4〜7日以内のユーザー:関心はまだ残っていますが、少しずつ薄れ始めている可能性があります。入札単価を中程度に設定します。

- 訪問後8〜30日以内のユーザー:記憶はかなり薄れていますが、再接触によって思い出してもらえる可能性があります。入札単価は低めに設定し、長期的な接触を図ります。

自社の商材の平均的な検討期間を把握することが重要です。Googleアナリティクスの「マルチチャネル」>「所要期間」レポートを確認すれば、ユーザーが初回訪問からコンバージョンに至るまでに、平均して何日かかっているかを確認できます。例えば、上の図のようにコンバージョンの大半が3日以内に発生しているのであれば、その期間内のユーザーへのアプローチを最優先で強化すべき、という判断ができます。

事業拡大を目指す応用的なリスト戦略

クロスドメインリマーケティング:

複数の異なるドメインのウェブサイトを運営しており、それぞれのユーザー層に親和性がある場合に有効な手法です。例えば、ビジネスパーソン向けのメディアサイト(ドメインA)を訪問したユーザーに対して、自社が提供する法人向け会計ソフト(ドメインB)の広告を配信する、といった活用が考えられます。これにより、一方のサイトで集めた見込み顧客を、もう一方のサイトのコンバージョンへと繋げることが可能になります。

購入者へのクロスセル・アップセル:

前述の「コンバージョン済みユーザーの除外」は、あくまで「同じ商品を再度訴求しない」ための基本設定です。一度購入してくれた優良顧客は、LTVを向上させるための重要なターゲットとなり得ます。例えば、「商品Aを購入したユーザー」というリストを作成し、そのリストに対して商品Aと相性の良い関連商品B(クロスセル)や、より高機能な上位モデルC(アップセル)の広告を配信するのです。これにより、継続的な売上拡大を目指します。

陥りがちな失敗と注意点【チェックリスト付き】

リマーケティングは設定項目が多岐にわたるため、意図せず効果を下げてしまったり、無駄な広告費を発生させてしまったりするケースが後を絶ちません。ここでは、運用担当者が陥りがちな失敗例と、それを防ぐための注意点をチェックリスト形式で解説します。

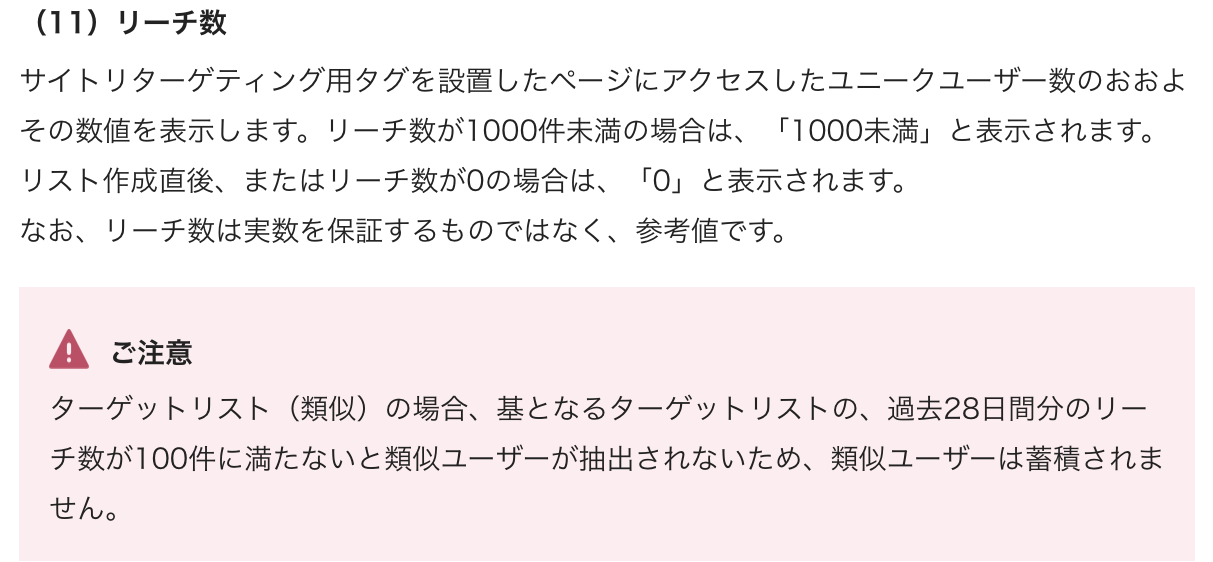

注意点1:リストの最低件数を満たしているか?

リマーケティング広告を配信するためには、オーディエンスリストに一定数のユーザーが蓄積されている必要があります。この最低件数は、広告を配信するネットワークによって異なります。

- Googleディスプレイネットワーク(GDN):過去30日間に100人以上のアクティブユーザー

- Google検索広告(RLSA):過去30日間に1,000人以上のアクティブユーザー

- YouTube:過去30日間に1,000人以上のアクティブユーザー

- Gmail:過去30日間に1,000人以上のアクティブユーザー

サイトへのアクセス数が少ない場合、特に検索広告やYouTubeでリマーケティングを開始するには、リストが貯まるまで時間がかかることを念頭に置いておく必要があります。なお、Yahoo!広告のサイトリターゲティングは、ディスプレイ広告(YDA)であればリストサイズが100件未満でも配信が可能など、媒体によって規定が異なります。

注意点2:URLの指定方法は適切か?

オーディエンスリストを作成する際、特定のURLを含むページを訪問したユーザーをリスト化することがよくあります。このURLの指定方法を誤ると、意図した通りのユーザーをリスト化できないため、注意が必要です。

SSL対応(https)/非対応(http)の混在:

サイトがSSL対応済みの場合でも、リストのルール設定でURLを指定する際は、「https://」や「http://」の部分は含めず、ドメイン名以降を指定するのが安全です。これにより、何らかの理由でhttpのページにアクセスしたユーザーも漏らさずリストに含めることができます。

スマートフォンサイト用のディレクトリ(/sp/など)の扱い:

PCサイトとスマートフォンサイトでURLが分かれている場合(例:PCサイトが `example.com`、スマホサイトが `example.com/sp/`)、URLのルールを「`example.com/sp/` を含む」と指定してしまうと、PCサイトを閲覧したユーザーがリストから漏れてしまいます。このような場合は、「含む」ではなく「次と等しい」や「次から始まる」といった条件をうまく使い分けるか、両方のパターンのルールを「いずれかに一致(OR)」で組み合わせるなどの工夫が必要です。

注意点3:フリークエンシーキャップは設定したか?

前述の通り、これはブランドイメージを守るための生命線です。キャンペーン設定の「フリークエンシーキャップ」項目で、ユーザー1人あたりの表示回数に必ず上限を設定しましょう。最適な回数は商材やターゲットによって異なりますが、まずは「1ユーザーにつき、1日に5回まで」「1週間に15回まで」といった基準から始め、キャンペーンの成果を見ながら調整していくのが一般的です。上限を設定しない「無法地帯」は、絶対に避けなければなりません。

注意点4:不適切なプレースメントは除外したか?

リマーケティング広告は、Googleディスプレイネットワーク上の様々なウェブサイトやアプリに配信されますが、中には自社のブランドイメージにそぐわないサイトや、誤クリックを誘発するような質の低いアプリも存在します。意図しない場所に広告が配信されるのを防ぐため、定期的に広告の配信先(プレースメント)レポートを確認し、成果に繋がっていない、あるいはブランドイメージを損なうと判断したサイトやアプリは、積極的に「除外プレースメント」に登録しましょう。これにより、広告費の無駄遣いを防ぎ、ブランドセーフティを確保できます。

【画面キャプチャで解説】Google広告リマーケティング設定の全手順

ここからは、実際にGoogle広告の管理画面を操作して、リマーケティングキャンペーンを設定するための具体的な手順を、画面キャプチャを交えて解説していきます。事前に、ウェブサイトにGoogleタグが正しく設置されていることが前提となります。

ステップ1:オーディエンスリストの作成

まず、広告を配信する対象となるユーザーのリストを作成します。

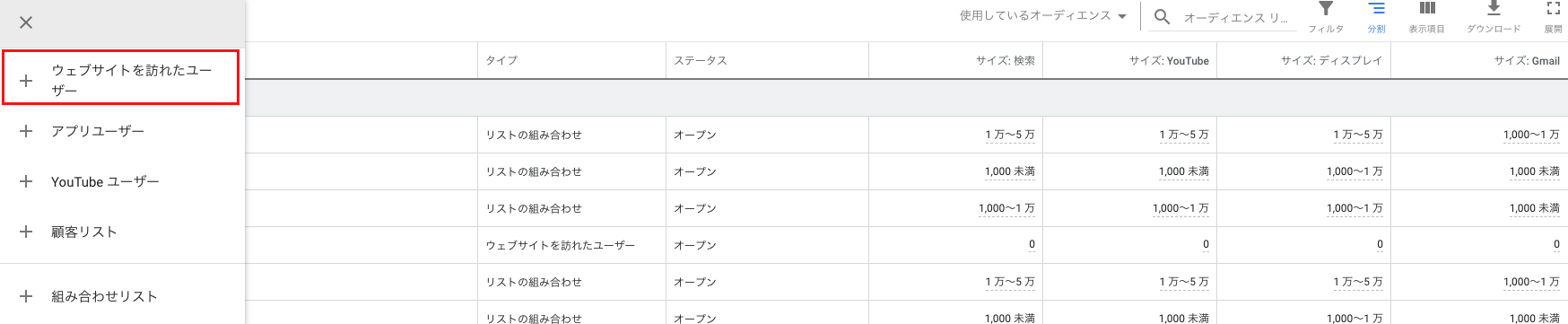

1. Google広告の管理画面上部にある「ツールと設定」をクリックし、表示されたメニューから「共有ライブラリ」>「オーディエンス マネージャー」を選択します。

2. オーディエンスマネージャー画面の左上にある青い「+」ボタンをクリックし、「ウェブサイトを訪れたユーザー」を選択します。

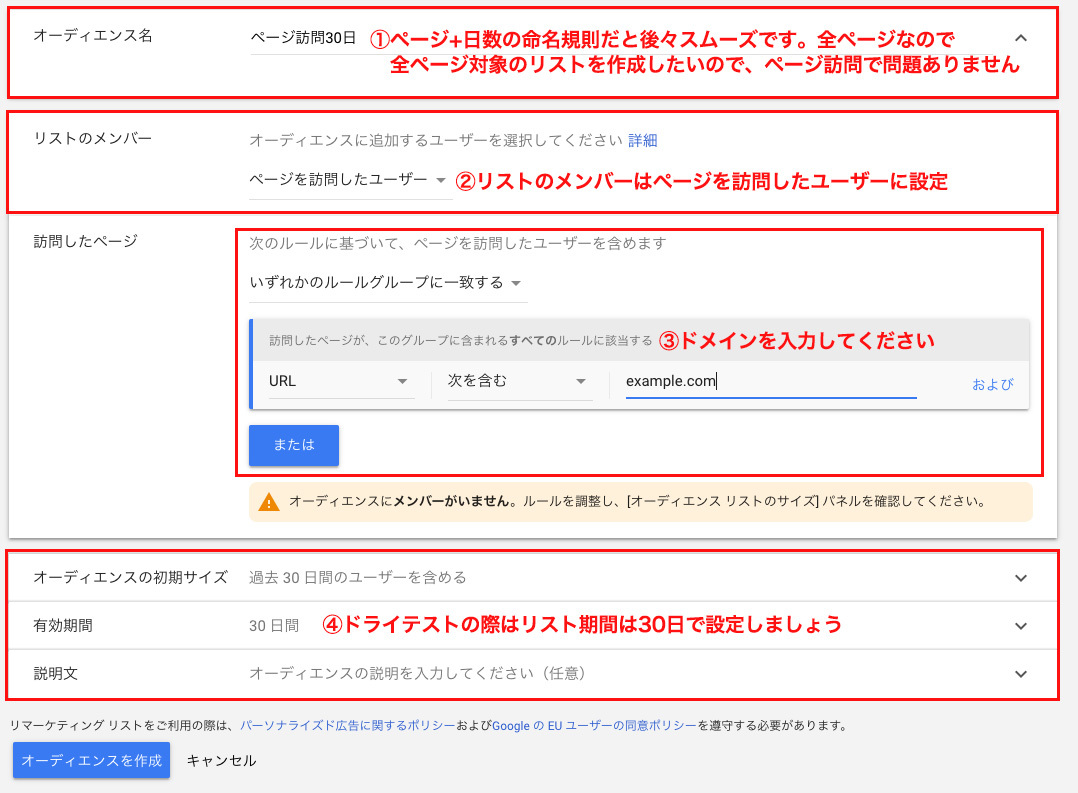

3. 表示された設定画面で、以下の項目を定義していきます。

- ①オーディエンス名:後から見て内容がわかる、具体的な名前を付けます。(例:「全訪問者(過去30日間)」「商品A詳細ページ閲覧者」)

- ②リストのメンバー:「次のいずれかのルールに合致する訪問者」を選択し、どのような行動をしたユーザーをリストに含めるかのルールを設定します。

- ③ページのルール指定:「訪問したページ」のプルダウンから条件を選択し、対象となるページのURLやURLに含まれるキーワードを指定します。「AND」「OR」の条件を組み合わせることで、より複雑なルールも作成可能です。

-

④その他(有効期間など):

- オーディエンスの初期サイズ:特段の理由がなければ、「過去30日間にルールに合致したユーザーを事前に含めます」にチェックを入れましょう。これにより、リスト作成後すぐに一定数のユーザーがリストに含まれた状態から始められます。

- 有効期間:作成したリストにユーザーを保持する期間を設定します。最長で540日まで設定可能ですが、商材の検討期間に合わせて調整するのが一般的です。例えば、検討期間が短い商材であれば30日、長い商材であれば90日といった具合です。

ステップ2:キャンペーンと広告グループの作成

次に、作成したオーディエンスリストに広告を配信するためのキャンペーンを作成します。

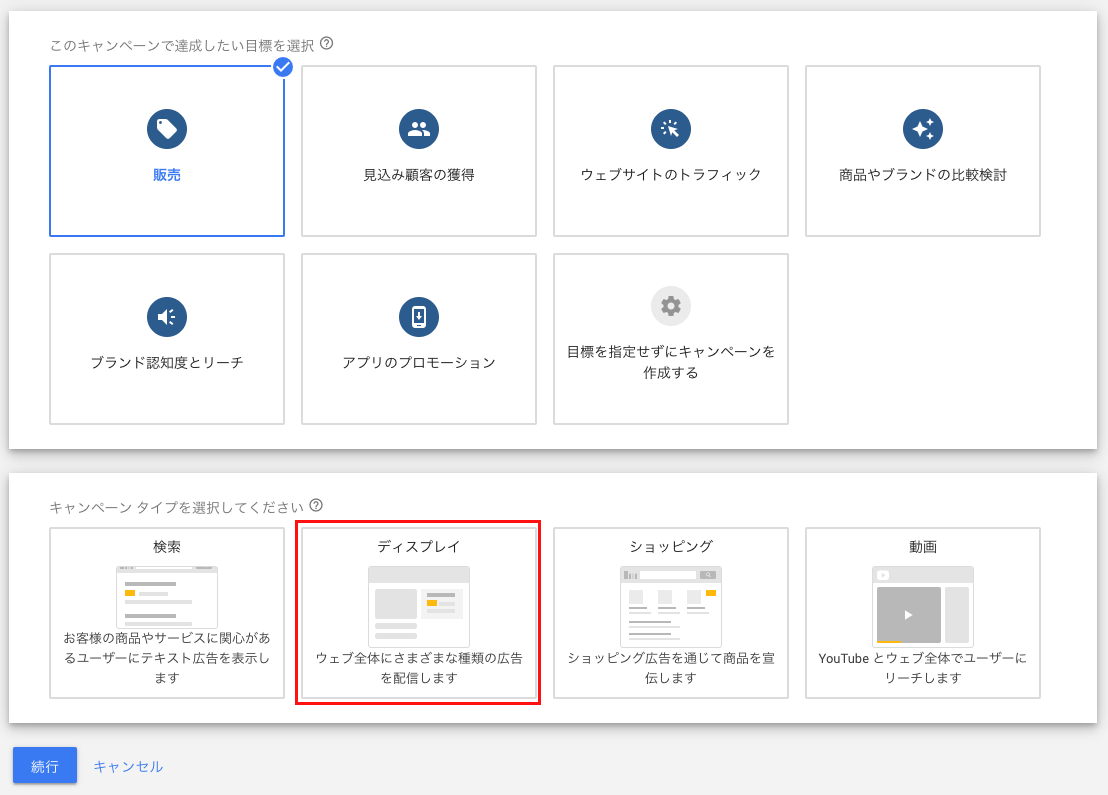

1. Google広告の管理画面左側のメニューから「キャンペーン」を選択し、青い「+」ボタンから「新しいキャンペーンを作成」をクリックします。

2. キャンペーンの目標を選択します。獲得が目的であれば「販売促進」や「見込み顧客の獲得」が適切です。

3. キャンペーンタイプとして「ディスプレイ」を選択します。

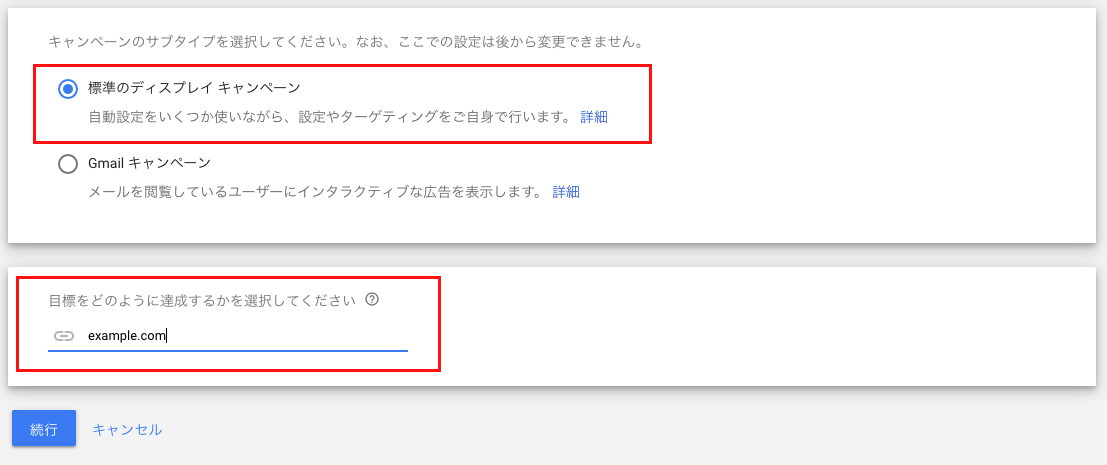

4. キャンペーンのサブタイプは「標準のディスプレイ キャンペーン」を選択し、ウェブサイトのURLを入力して「続行」をクリックします。

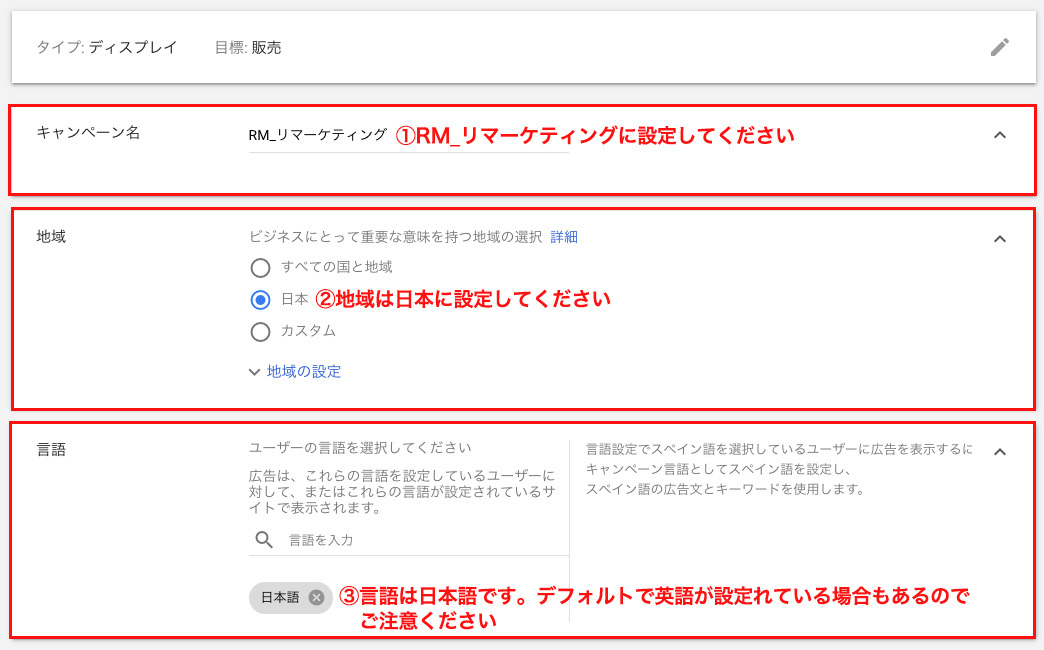

5. キャンペーン設定画面で、以下の主要項目を設定していきます。

- ①キャンペーン名:管理しやすい名前を付けます。(例:「リマーケティング_ディスプレイ_202507」)

- ②地域:広告を配信する地域を指定します。

- ③言語:ターゲットユーザーが使用する言語を指定します。

- ④単価設定:「コンバージョン数の最大化」や「目標コンバージョン単価」など、キャンペーンの目的に合わせた自動入札戦略を選択することを推奨します。

- ⑤予算:1日あたりの平均予算を入力します。

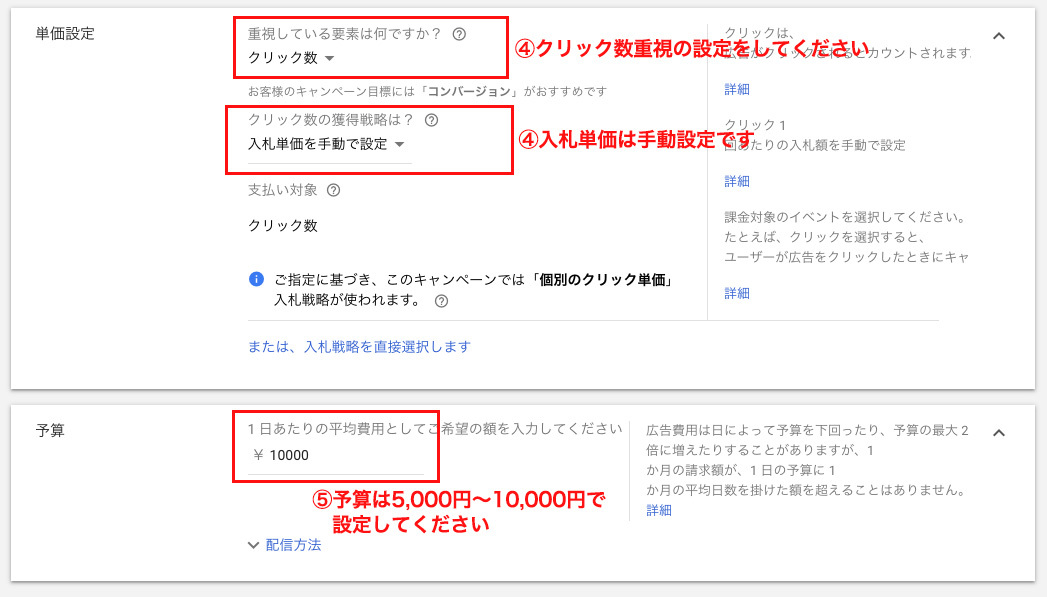

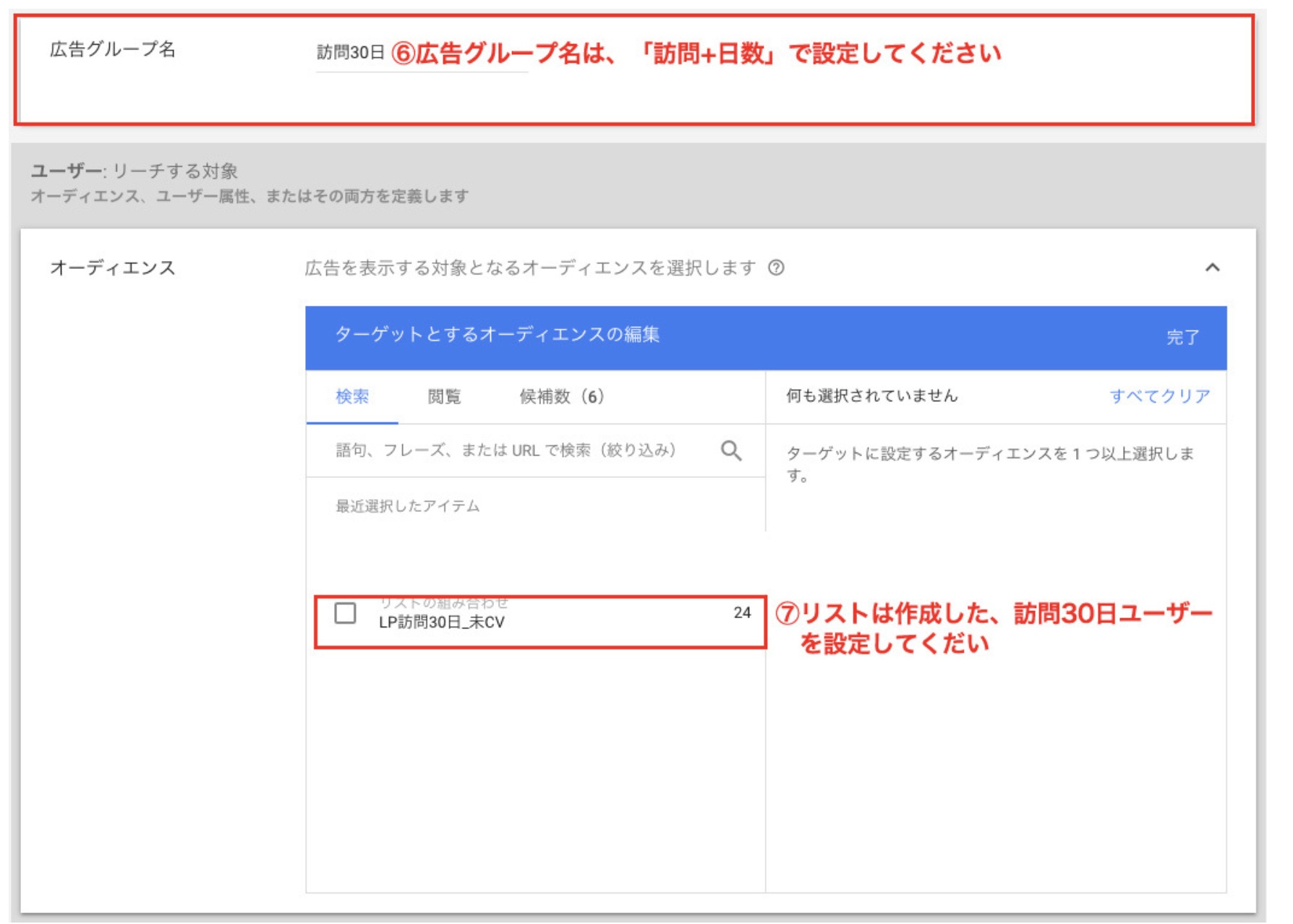

6. 広告グループの設定に進みます。

- ⑥広告グループ名:配信するオーディエンスの内容がわかる名前を付けます。(例:「カート放棄ユーザー(7日間)」)

- ⑦オーディエンス:「オーディエンスセグメントを追加」>「閲覧」>「ユーザーがお客様のビジネスを利用した方法(リマーケティングと類似セグメント)」と進み、ステップ1で作成したオーディエンスリストを選択します。

- ⑧ユーザー属性:必要に応じて、年齢、性別などでターゲットを絞り込みます。

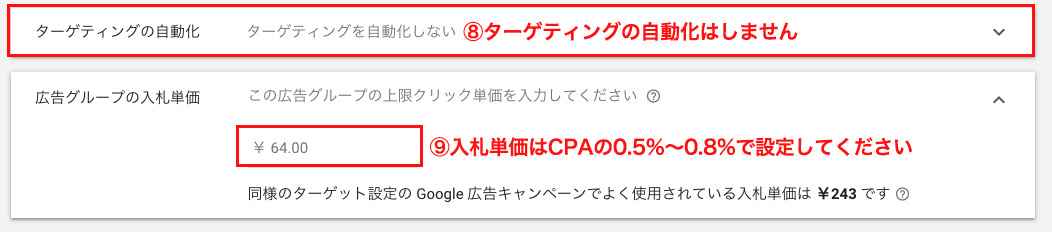

- ⑨ターゲティングの自動化:「ターゲティングの拡張」を「オフ」に設定します。これをオンにすると、作成したリスト以外のユーザーにも広告が配信されてしまうため、純粋なリマーケティングを行いたい場合は必ずオフにしてください。

- ⑩広告グループの入札単価:手動で入札単価を設定する場合に入力します。自動入札戦略を選択した場合は不要です。

ステップ3:広告の作成

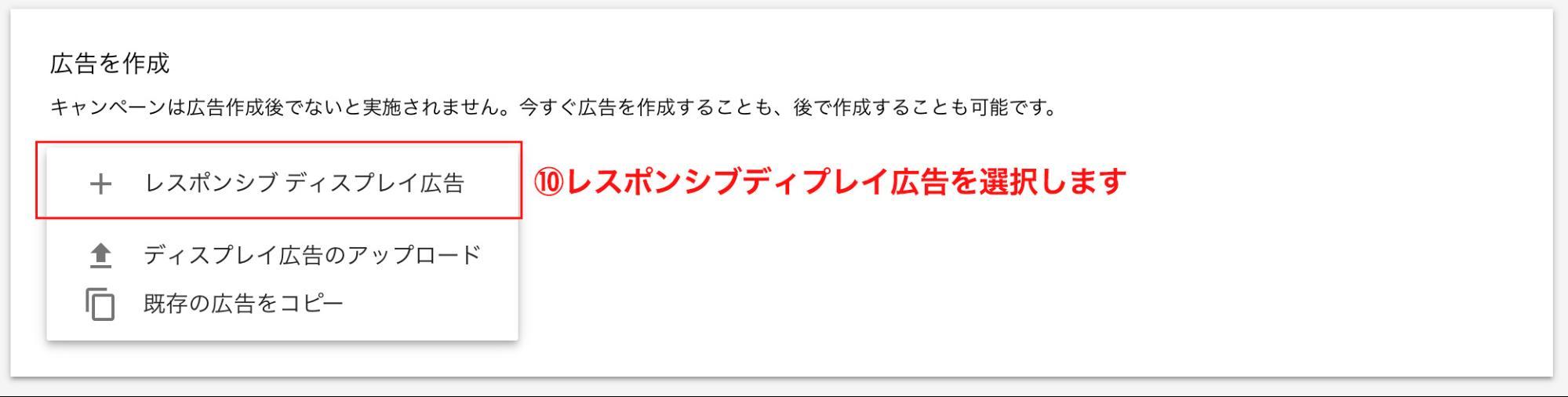

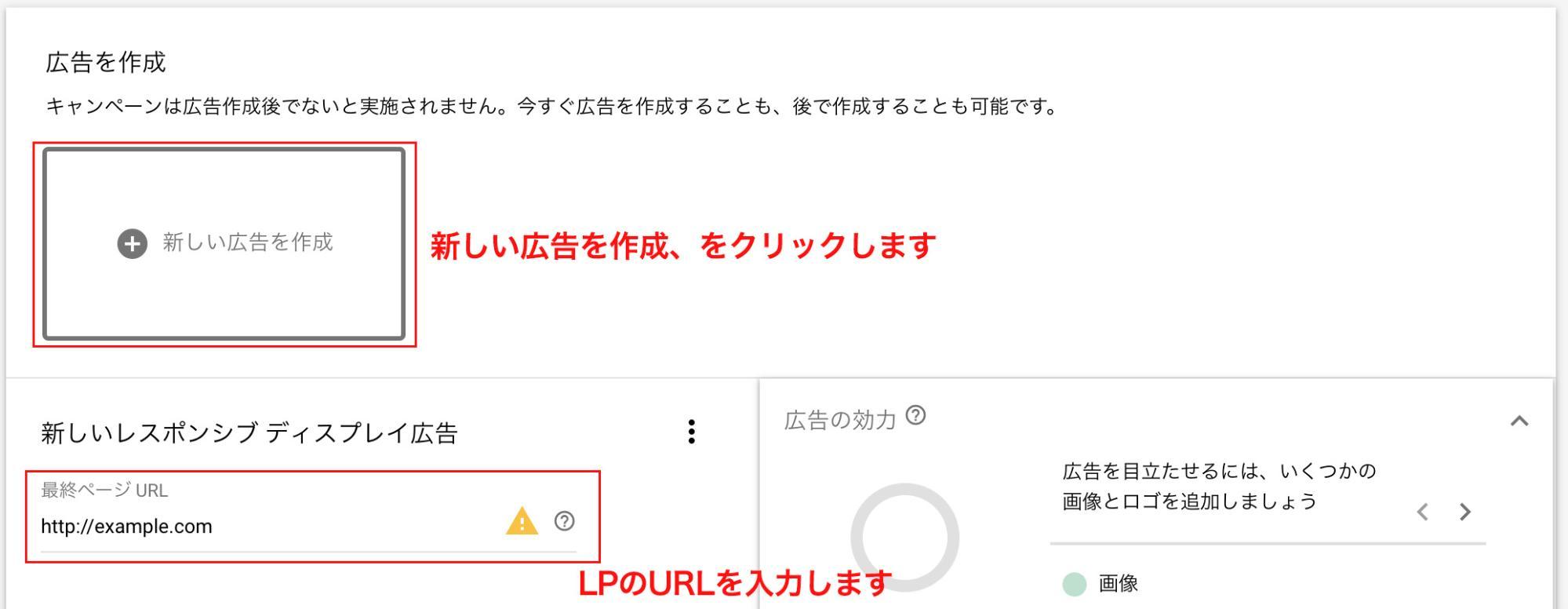

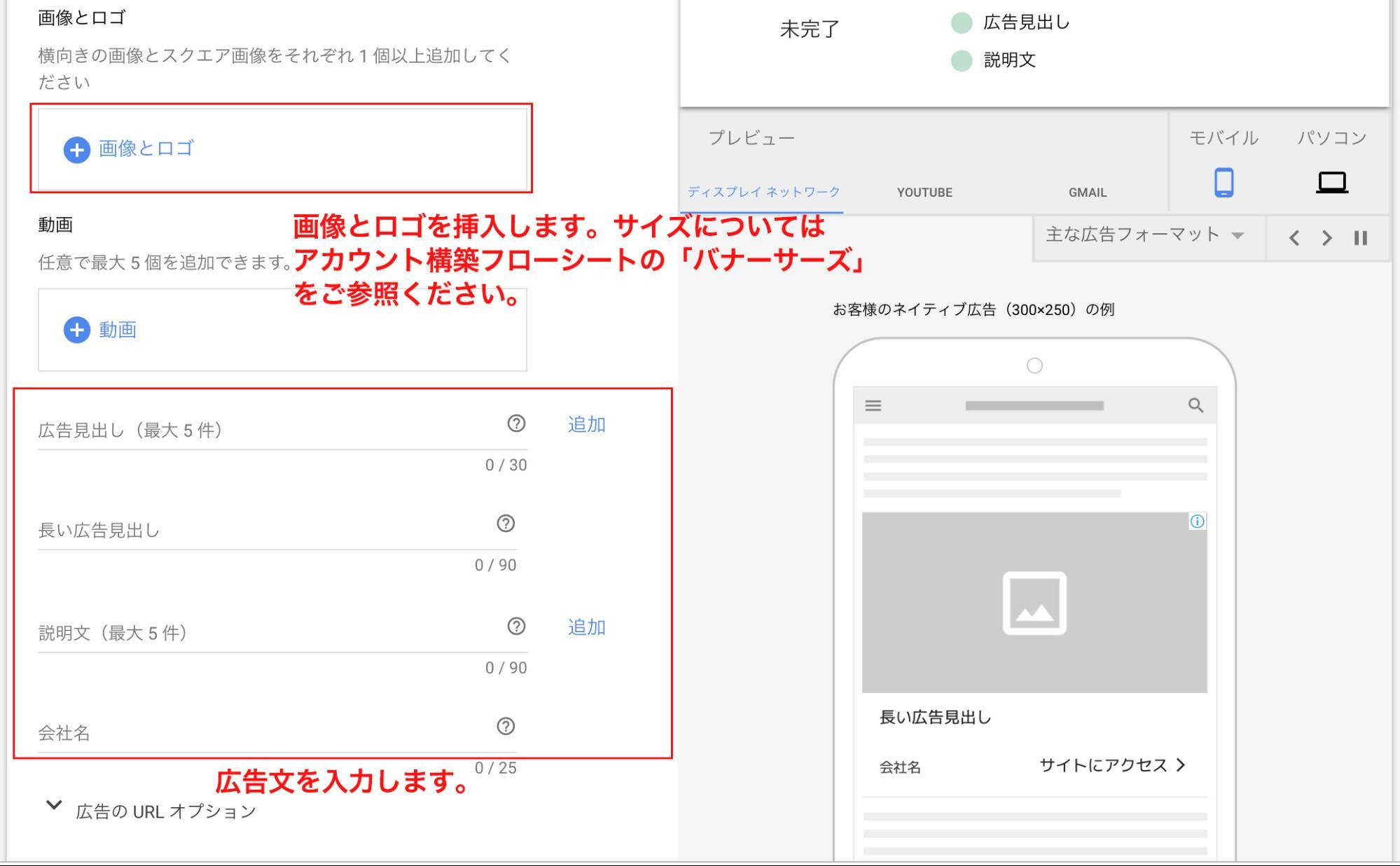

最後に、ユーザーに表示する広告を作成します。現在は「レスポンシブディスプレイ広告」が主流です。

複数の画像、ロゴ、広告見出し、説明文、最終ページURLなどを入稿すると、Googleがそれらを自動的に組み合わせて、あらゆる広告枠に最適化された広告を生成・配信してくれます。これでキャンペーンの作成は完了です。

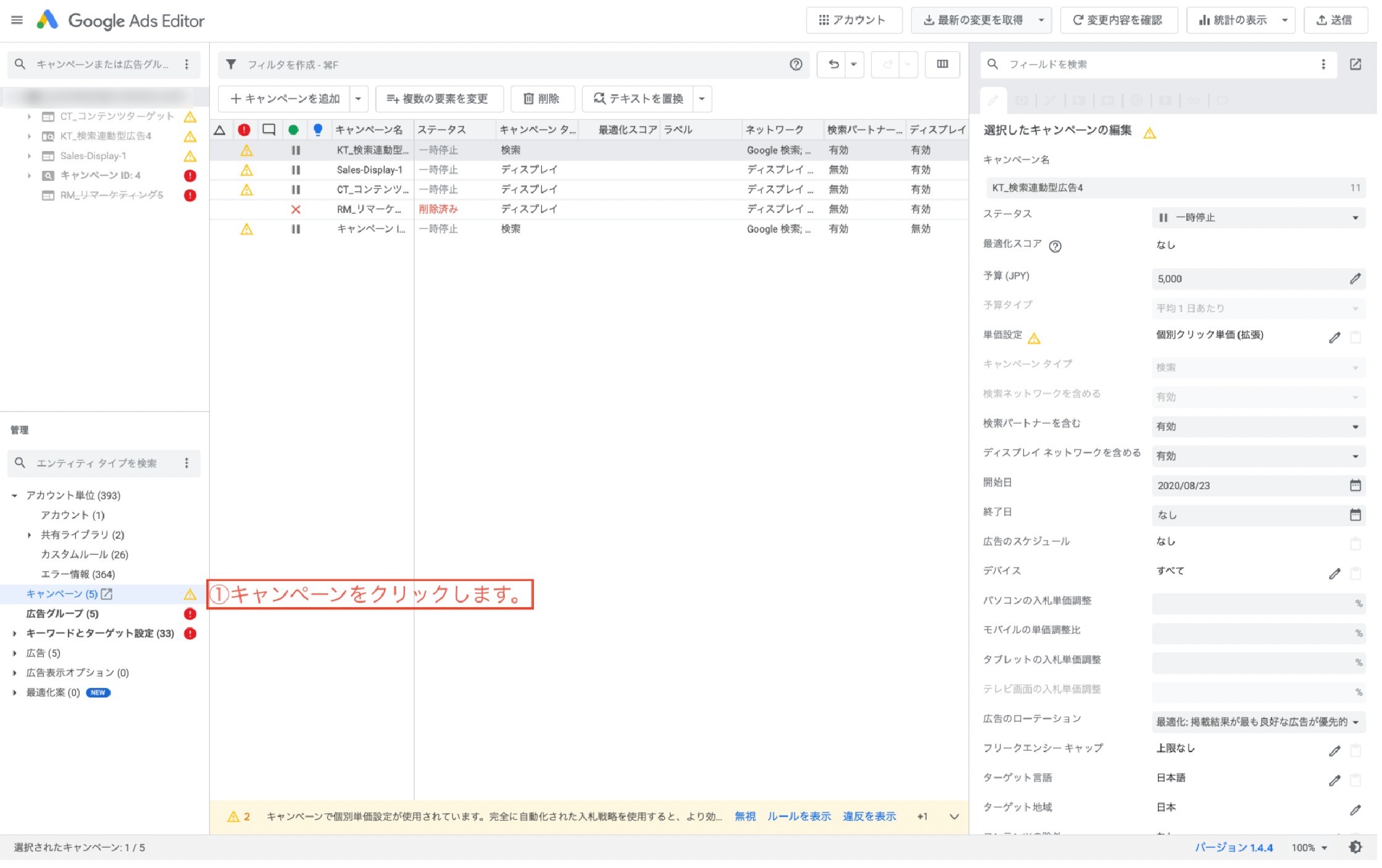

Google広告エディターを使った効率的な設定方法

複数のキャンペーンや広告グループを一度に設定・編集する場合は、「Google広告エディター」という無料のデスクトップアプリケーションを利用すると、作業を大幅に効率化できます。ここでは、エディターを使った基本的な設定フローを紹介します。

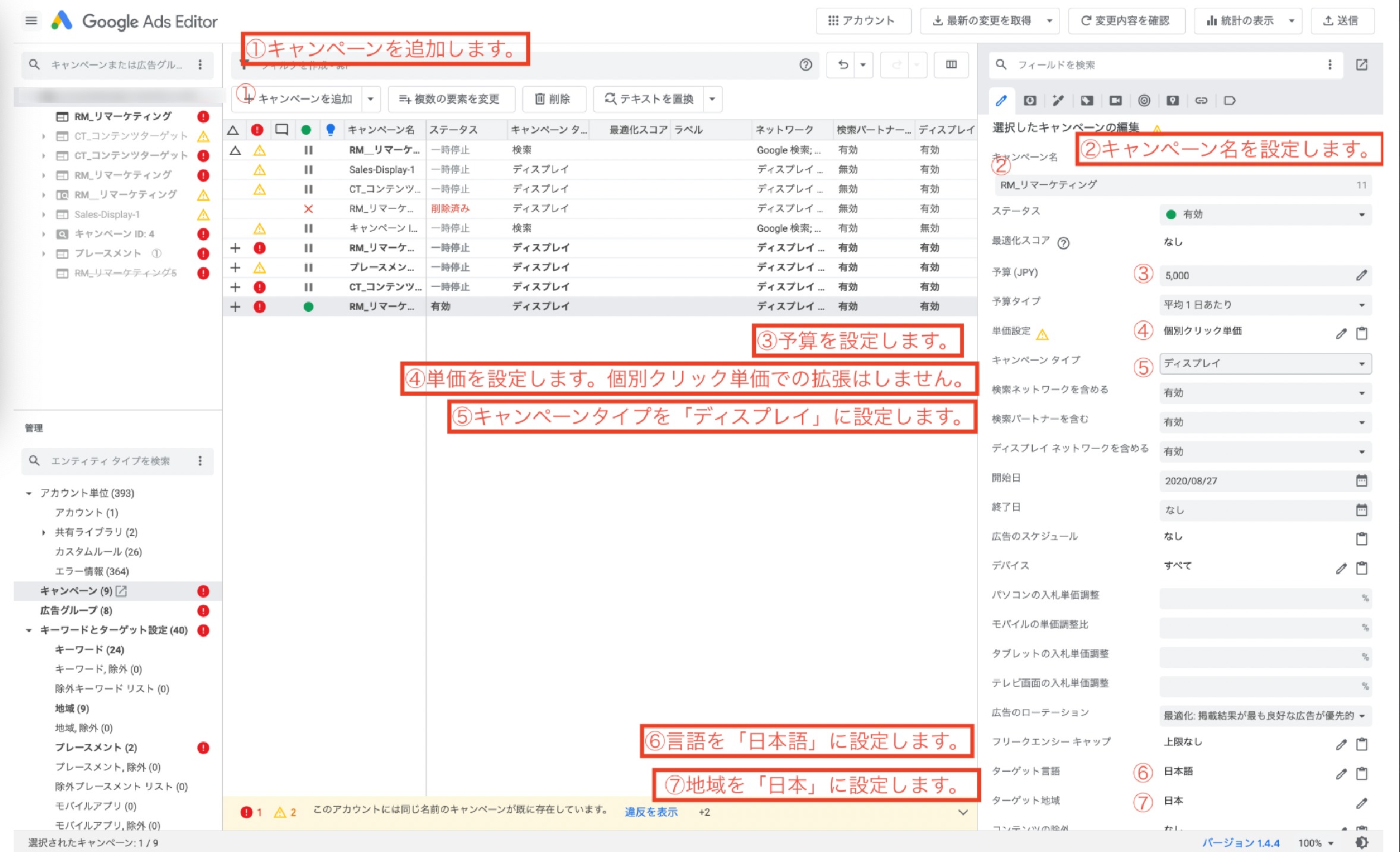

1. キャンペーンの作成:

左の管理ツリーで「キャンペーン」を選択し、「キャンペーンを追加」ボタンをクリックします。右側の編集パネルで、キャンペーン名、予算、単価設定、キャンペーンタイプ(ディスプレイ)などを設定します。

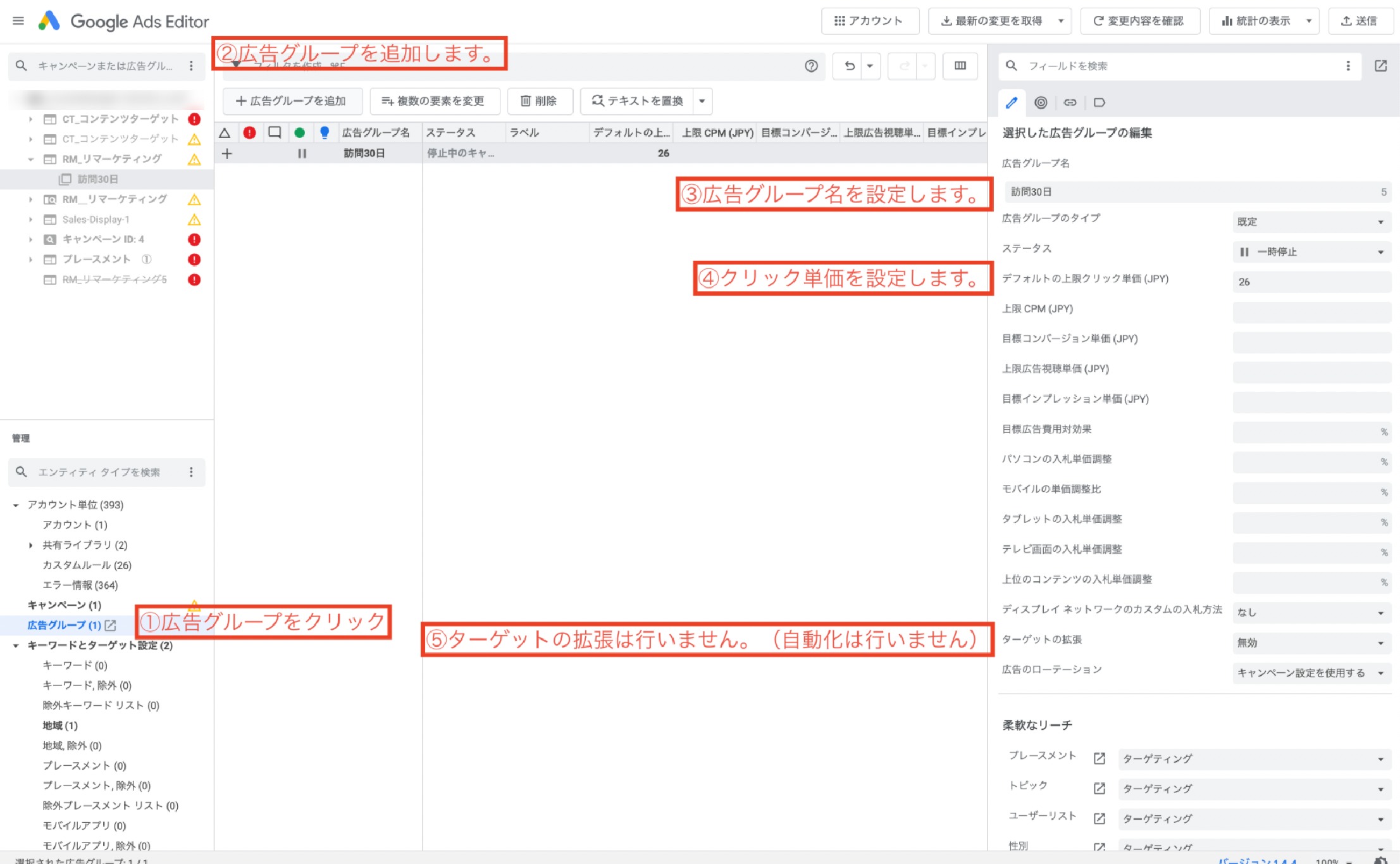

2. 広告グループの作成:

作成したキャンペーンを選択した状態で、管理ツリーの「広告グループ」を選択し、「広告グループを追加」ボタンをクリックします。広告グループ名や上限クリック単価(手動の場合)を設定します。

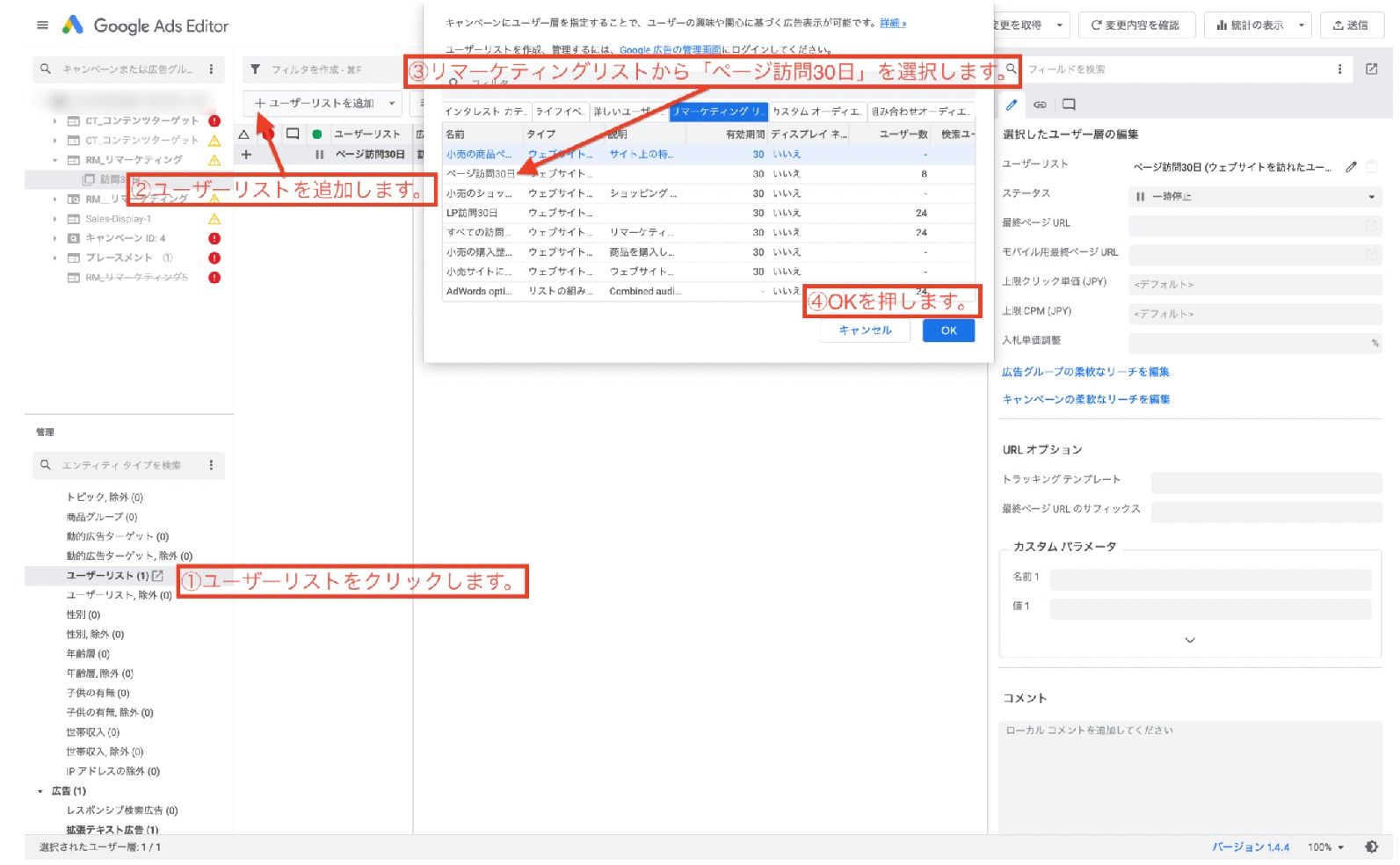

3. オーディエンスリストの紐付け:

作成した広告グループを選択し、管理ツリーの下部にある「キーワードとターゲット設定」>「ユーザーリスト」を選択します。「ユーザーリストを追加」ボタンを押し、あらかじめ管理画面で作成しておいたオーディエンスリストを選択して紐付けます。

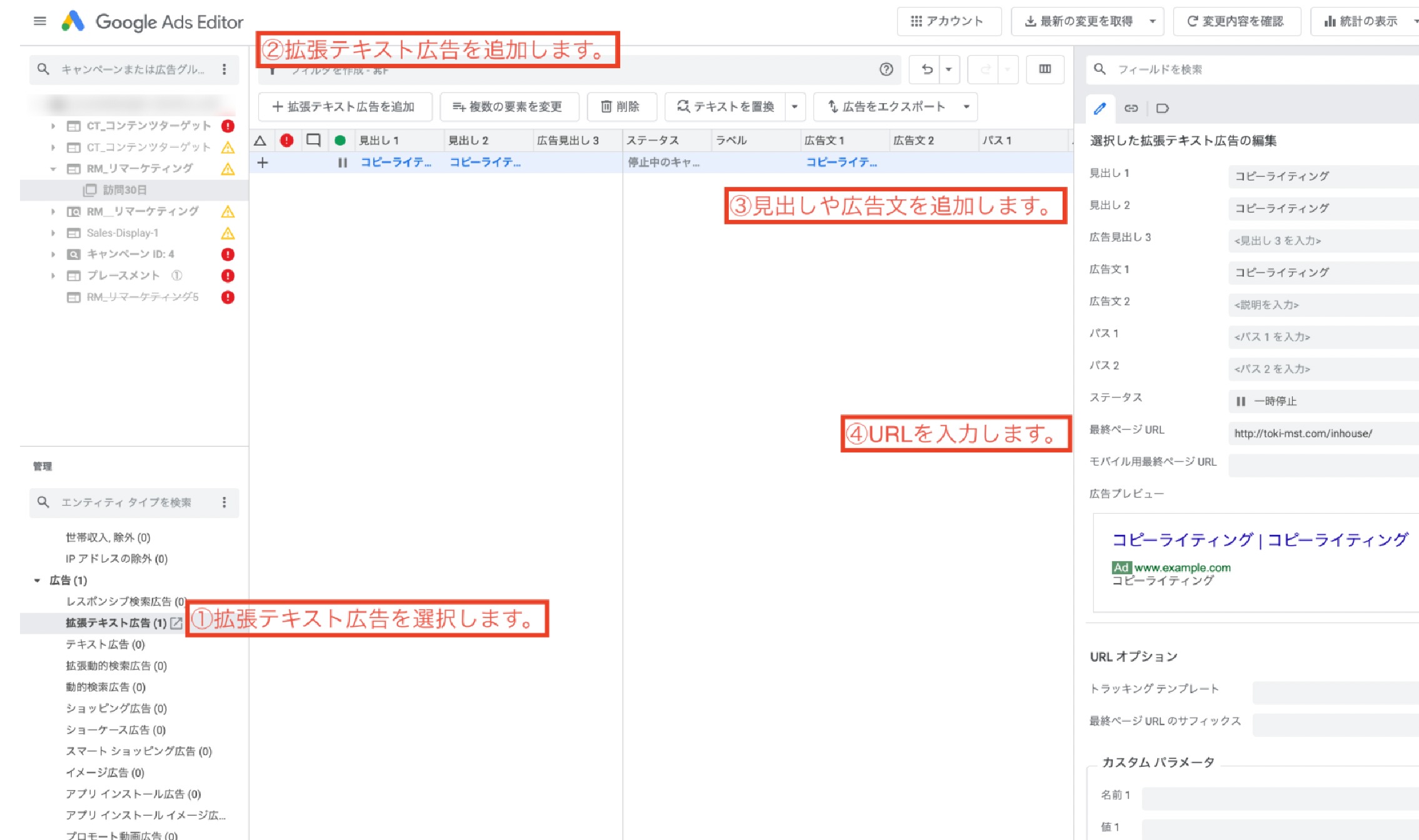

4. 広告の作成:

広告グループを選択し、「広告」>「レスポンシブディスプレイ広告」などを選択して「追加」ボタンをクリックします。見出し、説明文、URLなどの必要な情報を入力します。エディターでは、既存の広告をコピー&ペーストして一部だけを編集するといった作業が非常に簡単に行えます。

すべての設定が完了したら、エディター右上の「送信」ボタンをクリックして、編集内容をGoogle広告のアカウントに反映させます。

まとめ:リマーケティングを成功に導くための最終確認

本記事では、Google広告リマーケティングの仕組みから、最新の業界動向、具体的な戦略、そして詳細な設定方法に至るまで、包括的に解説いたしました。リマーケティングは、もはや単なる広告手法の一つではなく、ユーザーとの継続的な関係を構築し、着実にコンバージョンを獲得していくための、デジタルマーケティングにおける中核的な戦略です。

最後に、リマーケティングを成功に導くための重要なポイントを再確認しましょう。

- 目的の明確化:何のためにリマーケティングを行うのか。CPAの改善か、LTVの向上か。目的に応じて選択すべき手法や戦略は異なります。

- リスト戦略の精緻化:サイト訪問者をひと括りにせず、検討深度や時間軸で細分化し、それぞれに最適化されたアプローチを行うことが成果を最大化する鍵です。

- 除外設定の徹底:コンバージョン済みユーザーや関心の低いユーザーを的確に除外することが、無駄な広告費を削減し、費用対効果を高める第一歩です。

- Cookieレス時代への備え:カスタマーマッチの活用準備を進めるなど、ファーストパーティデータの収集・活用戦略に早期に着手することが、将来の競争力を左右します。

- 継続的な最適化:広告クリエイティブのABテスト、配信プレースメントの精査、入札戦略の見直しなど、一度設定して終わりではなく、常にデータを確認し、改善を続ける姿勢が不可欠です。

リマーケティングは、詳細な設定が可能である反面、その管理は複雑になりがちです。しかし、その一つ一つの設定が、広告の費用対効果に直接影響を与えます。本記事で解説した内容を参考に、まずは自社の状況に合わせたオーディエンスリストの作成から始めてみてはいかがでしょうか。正しく運用すれば、リマーケティングは貴社のビジネスを力強く後押しする、最も頼れるパートナーとなるはずです。

当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで

・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安

・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい

・記事に書いてない問題点が発生している

・記事を読んでもよくわからなかった

など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう

▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)