宣伝失礼しました。本編に移ります。

X広告(旧Twitter広告)におけるフォロワーターゲティングは、獲得型広告の成果を最大化するための極めて強力な手法です。このターゲティングは、特定のアカウントをフォローしているユーザー、およびそのフォロワーと行動や興味関心が類似するユーザー群に対して、自社の製品やサービスの広告を直接的に表示できるX独自の機能です。適切に活用することで、購買意欲の高い潜在顧客へピンポイントでアプローチし、広告費用の無駄を最小限に抑えながら、コンバージョン数(商品購入、会員登録、資料請求など)を飛躍的に向上させることが可能になります。しかし、その効果を最大限に引き出すためには、単に競合のアカウントを指定するだけでは不十分です。ターゲットアカウントの戦略的な選定、効果的なキャンペーン構成、そして継続的な分析と改善が不可欠となります。この記事では、X広告のフォロワーターゲティングについて、その基本的な仕組みから、具体的な設定手順、さらにはCPA(顧客獲得単価)を劇的に改善するためのプロフェッショナルな活用戦略や注意点に至るまで、網羅的かつ実践的な視点から徹底的に解説を進めてまいります。この記事を最後までお読みいただくことで、明日からの広告運用にすぐに活かせる、具体的で効果的なアクションプランを習得できることをお約束します。

また、X広告全体の戦略や他のターゲティング手法との連携について、より深く理解を深めたいとお考えの方は、以下の関連記事も併せてご参照ください。貴社の広告効果をさらに高めるためのヒントが見つかるはずです。

X広告におけるフォロワーターゲティングの仕組みと本質

X広告のフォロワーターゲティング、正式には「フォロワーが似ているアカウントのターゲティング」と呼ばれるこの機能は、広告主がキャンペーン設定時に指定した特定のXアカウント(@ユーザー名)のフォロワー、ならびにそのフォロワーと類似した興味関心や行動パターンを持つユーザー群に広告を配信するターゲティング手法です。この「類似性」の判断が、フォロワーターゲティングの精度と効果を支える中核部分となります。

Xのアルゴリズムは、膨大なユーザー行動データをリアルタイムで解析し、類似ユーザーを特定しています。具体的には、リツイートする投稿の内容、クリックするリンク先、いいねするツイートの傾向、使用するハッシュタグ、検索するキーワード、そして他にどのようなアカウントをフォローしているかといった、多岐にわたるシグナル(行動指標)を基にしています。例えば、ある著名なマーケティング専門家のアカウントをターゲットに指定した場合、その専門家をフォローしているユーザーはもちろんのこと、そのフォロワーたちが共通して「いいね」している他のマーケティング関連のツイートや、彼らが頻繁に利用する「#Webマーケティング」のようなハッシュタグを同じように利用しているユーザーも「類似ユーザー」として広告の配信対象に含まれるのです。

この仕組みにより、単なる属性(年齢、性別、地域など)や曖昧な興味関心カテゴリーによるターゲティングと比較して、はるかに解像度の高い、精緻なオーディエンス選定が実現します。つまり、「その分野に既に関心を持ち、情報収集を行っている能動的なユーザー」へ直接アプローチできるため、獲得型広告において極めて高い費用対効果を期待できるのです。競合製品のフォロワーにアプローチして乗り換えを促したり、関連サービスのフォロワーにアプローチして新たな顧客層を開拓したりと、戦略次第で無限の可能性を秘めたターゲティング手法と言えるでしょう。

フォロワーターゲティングで指定すべきアカウントの5大カテゴリー

フォロワーターゲティングの効果は、どのXアカウントをターゲットとして選定するかによって9割が決まると言っても過言ではありません。やみくもにフォロワー数の多いアカウントを選ぶのではなく、自社のビジネス目標達成に直結するオーディエンスを抱えるアカウントを戦略的に選ぶことが重要です。その指針として、ターゲットアカウントを以下の5つのカテゴリーに分類し、それぞれバランス良く、あるいは目的に応じて重点的にリストアップすることをお勧めします。

カテゴリー1:競合他社

最も直接的で、多くのケースで高い効果を期待できるのが競合他社のアカウントです。自社と類似の商品やサービスを提供している企業のフォロワーは、その製品カテゴリー自体に強い関心を持っており、すでに課題やニーズが明確化している「見込み度MAX」の顧客層と言えます。彼らは、より良い製品、より安い価格、より優れたサポートを常に探している可能性があります。ここに自社の製品の優位性や魅力を的確に訴求することで、競合からの乗り換え(リプレイスメントコンバージョン)を効果的に狙うことが可能です。選定の際は、市場シェアの大きいトップ企業だけでなく、自社と事業規模が近い直接の競合、特定の機能や価格帯で競合するニッチな企業のアカウントもリストアップすることで、より広範な見込み客にリーチできます。ただし、競合他社のフォロワーには、その企業の社員や熱狂的なファンも含まれるため、クリエイティブでは単純な誹謗中傷ではなく、自社の客観的なメリットを提示することが重要です。

カテゴリー2:関連ブランド

直接的な競合ではないものの、自社のターゲット顧客層と重なるオーディエンスを抱える「関連ブランド」のアカウントも、非常に有効なターゲティング対象です。これは、顧客のライフスタイルや価値観を軸にアプローチする考え方です。例えば、あなたが高級フィットネスアプリを販売している場合、直接の競合は他のフィットネスアプリですが、関連ブランドとしては、高機能なスポーツウェアブランド(例: ルルレモン)、オーガニック食品を扱うスーパーマーケット(例: ホールフーズ)、健康志向の強い層が読む雑誌(例: Tarzan)などが挙げられます。これらのブランドのフォロワーは、健康や自己投資に対する意識が高い可能性が高く、あなたのフィットネスアプリにも強い関心を示す潜在顧客となり得ます。このアプローチの利点は、競合他社のフォロワーを狙うよりも広告の敵対性が低く、より自然な形で自社ブランドを受け入れてもらいやすい点にあります。自社の顧客が、他にどのような商品やサービスにお金と時間を使っているかを分析することで、思わぬ「お宝アカウント」を発見できるでしょう。

カテゴリー3:メディア

自社の業界やテーマを専門的に扱うニュースサイト、ブログ、テレビ番組、雑誌などのメディアアカウントは、質の高いオーディエンスの宝庫です。これらのアカウントをフォローしているユーザーは、その分野の最新情報やトレンドに対して非常に感度が高く、能動的に情報を収集している学習意欲の高い層です。例えば、法人向けのSaaSツールを販売しているのであれば、IT系のニュースメディア(例: TechCrunch Japan)、マーケティング専門ブログ、ビジネス誌の公式アカウントなどをターゲティングします。彼らは新しいツールやサービスの導入に前向きであることが多く、製品の機能や導入効果を論理的に説明するクリエイティブとの相性が抜群です。また、特定の趣味やライフスタイルに特化したメディア(例: アウトドア雑誌、料理専門サイト)をターゲティングすることで、その趣味を持つ層に刺さるニッチな商材のコンバージョンを効率的に獲得することも可能です。

カテゴリー4:インフルエンサー

業界内で強い影響力と信頼性を持つ個人のオピニオンリーダー、すなわちインフルエンサーのアカウントも極めて効果的なターゲットです。企業の公式アカウントよりも、特定の個人の発信を信頼するユーザーは数多く存在します。例えば、ファッション関連のEコマースサイトであれば、数万人のフォロワーを持つ人気ファッションブロガーやインスタグラマーのXアカウントを指定します。そのフォロワーは、そのインフルエンサーのセンスや価値観に共感しているため、彼らが紹介する(あるいは関連性が高いと思われる)商品に対しても好意的な反応を示す可能性が高いです。重要なのは、フォロワー数という「量」だけでなく、エンゲージメント率(いいね、リツイートの割合)やフォロワーとのコミュニケーションの質といった「熱量」です。フォロワー数が少なくても、特定の分野で非常に熱心なコミュニティを形成している「マイクロインフルエンサー」を複数ターゲティングする戦略も、費用対効果の観点から非常に有効です。

カテゴリー5:似ているオーディエンス(自社アカウント)

意外に見落とされがちですが、自社の公式Xアカウントを指定することも、非常に強力な戦略の一つです。これは、既に自社をフォローしてくれている「既存フォロワー」に似たユーザー、つまり「未来の優良顧客候補」にアプローチする手法です。既存フォロワーは、すでに自社のブランドや製品に何らかの関心を持ってくれている最も価値のあるオーディエンスです。Xのアルゴリズムが彼らの行動特性や興味関心を分析し、それに酷似したユーザーを新たに見つけ出して広告を配信してくれるため、非常に高い精度での潜在顧客リーチが期待できます。特に、ある程度のフォロワー数(目安として1,000人以上)がいて、フォロワーとのエンゲージメントが活発なアカウントであれば、このターゲティングの効果は絶大です。新しいフォロワーを獲得するキャンペーンや、既存顧客に似た層へ新商品をアピールする際に、まず試すべき基本の戦略と言えるでしょう。

ターゲットアカウントの戦略的リサーチ方法

前述の5つのカテゴリーを基に、実際にターゲティングするアカウントをリストアップする作業は、フォロワーターゲティングキャンペーンの成否を分ける重要なプロセスです。ここでは、効果的なアカウントを効率的に見つけ出すための具体的なリサーチ方法を解説します。

1. 類似商品・競合商品・代替商品のXアカウント

リサーチの出発点として、まずは自社のサービス領域に最も近いアカウントから調査を開始します。具体的には、「自社製品と同じカテゴリーの製品」「自社製品の課題を別の方法で解決する代替品」を提供している企業やサービスの公式Xアカウントを探します。例えば、自社がプロジェクト管理ツールを提供している場合、「Asana」「Trello」「Backlog」といった直接競合のアカウントが対象になります。これらのアカウントのフォロワーは、業務効率化に対する高いニーズを抱えており、リプレイスメントコンバージョン(乗り換え需要)を直接的に狙うことができます。Xの検索機能でこれらの製品名を入力し、公式アカウントを特定することから始めましょう。見つけたアカウントは、スプレッドシートなどにまとめて管理することをお勧めします。

2. 業界の権威や重鎮の方のアカウント

企業の公式アカウントだけでなく、その業界で影響力を持つ「個人」のアカウントは、非常に質の高いフォロワーを抱えているケースが多く、有力なターゲティング候補となり得ます。これは前述のインフルエンサーカテゴリーに該当しますが、より専門性の高い人物に焦点を当てます。例えば、BtoBのマーケティングツールを販売しているなら、著名なマーケティングコンサルタントや、業界で有名な企業のCMO(最高マーケティング責任者)個人のアカウントを探します。彼らの発信は専門的で示唆に富むため、フォロワーも学習意欲の高いビジネスパーソンである可能性が高いです。業界関連のオンラインイベントの登壇者リストや、専門書籍の著者名からXアカウントを検索するのも有効な手段です。

3. サードパーティーツールを活用した効率的リサーチ

手動でのリサーチには限界があるため、便利な外部ツールを積極的に活用しましょう。これらのツールは、特定カテゴリの人気アカウントランキングや、フォロワーの属性分析機能などを提供しており、効率的なリスト作成を強力にサポートします。例えば、以下のようなツールが候補となります。

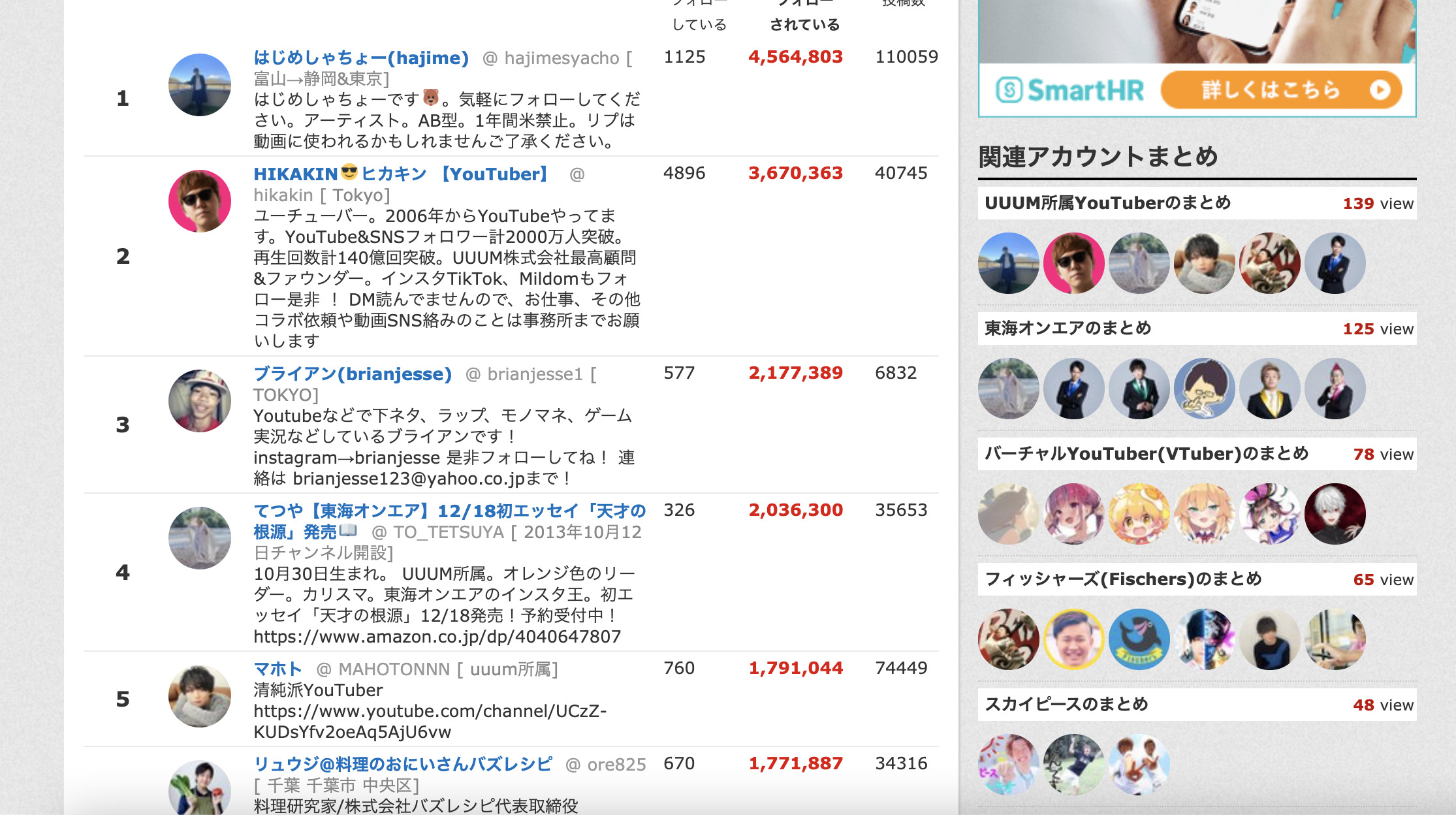

meyou [ミーユー] | Twitter検索、ランキング、まとめサイト

meyouのようなサイトでは、様々なジャンルごとに影響力のあるアカウントがランキング形式で表示されるため、自社の業界に関連するインフルエンサーやメディアを簡単に見つけ出すことができます。キーワード検索機能も充実しており、ニッチな分野の有力アカウントを探す際に役立ちます。

ツイッターの話題まとめとツイート検索が楽しめるサイト [ツイナビ]

ツイナビのようなトレンドまとめサイトも、アカウントリサーチのヒントに溢れています。現在話題になっているトピックや人物を把握することで、時事性を取り入れたターゲティング戦略を立てることも可能です。これらのツールを活用し、自力では見つけられなかった新たなターゲット候補を発掘していきましょう。ツールでリストアップしたアカウントは、必ず実際にプロフィールや投稿内容を確認し、自社のブランドイメージやターゲット層と本当に合致しているかを精査する一手間を惜しまないでください。

成果を最大化するフォロワーターゲティングの7つの戦略的コツ

優れたアカウントリストを作成した後は、その効果を最大限に引き出すための「設定のコツ」が重要になります。ここでは、多くの広告運用者が実践している、より戦略的で効果の高い7つのテクニックをご紹介します。

コツ1:1キャンペーンあたり30件ほどのユーザー名をターゲティング

広告キャンペーンの成果は、適切なリーチ数(広告が表示される可能性のあるユーザー数)を確保することから始まります。ターゲティングを絞り込みすぎると、広告が表示される機会そのものが失われ、十分なデータが集まらず効果検証さえ困難になります。一方で、無関係なアカウントを大量に追加すると、ターゲティングの精度が鈍り、広告費の無駄遣いに繋がります。このバランスを取るための目安として、X社は1つの広告キャンペーン(または広告グループ)あたり、30件程度のユーザー名をターゲティングすることを推奨しています。さらに、指定した全アカウントのフォロワー数の合計が、少なくとも5万人以上になるように調整することが望ましいとされています。この数値はあくまで目安であり、商材や業界のニッチ度によって変動しますが、キャンペーン開始時の基準値として非常に有効です。まずはこの基準を参考にリストを作成し、配信結果を見ながら微調整していくのが王道のアプローチです。

コツ2:フォロワー数よりも「関連性」と「フォロワーの質」を最優先する

フォロワーターゲティングで最も陥りやすい罠が、「フォロワー数至上主義」です。数百万人のフォロワーを持つ有名人や大企業のアカウントは一見魅力的に見えますが、そのフォロワーの興味関心は非常に多岐にわたっていることがほとんどです。例えば、国民的な人気を誇る俳優のフォロワーには、熱心なファンもいれば、たまに映画を見るだけの人、ゴシップ好きな人まで様々です。このような多様な層に自社の専門的な商品を広告しても、ほとんどのユーザーには響かず、無駄なインプレッションを増やすだけになってしまいます。それよりも、フォロワー数が数千人規模であっても、特定のニッチな分野に特化した専門家のアカウントをターゲティングする方が、はるかに高いエンゲージメント率とコンバージョン率を期待できます。アカウントを選定する際は、フォロワー数という量的な指標だけでなく、そのアカウントの投稿内容、フォロワーからのコメントやリツイートの内容などを精査し、自社のビジネスとの「関連性の高さ」と「フォロワーの熱量の高さ」という質的な指標を最優先に判断してください。

コツ3:興味関心ターゲティングとの併用は原則として避ける

より精度を高めようとして、フォロワーターゲティングに加えて、さらに興味関心ターゲティング(例:「テクノロジー」や「マーケティング」といったカテゴリを指定)を掛け合わせたくなるかもしれません。しかし、これは多くの場合、逆効果となるため避けるべきです。なぜなら、フォロワーターゲティングは、それ自体が指定したアカウントのフォロワーという「興味関心」を極めて高い精度で絞り込んでいるからです。そこにさらに別の興味関心カテゴリをAND条件で掛け合わせると、オーディエンスが極端に狭くなりすぎてしまいます。その結果、広告がほとんど表示されなくなり、インプレッション単価(CPM)やクリック単価(CPC)が高騰し、キャンペーン全体のパフォーマンスを著しく悪化させるリスクがあります。フォロワーターゲティングを使用する際は、そのターゲティング精度を信じ、他のオーディエンス拡張系のターゲティング(興味関心、キーワードなど)は追加せず、単独で設定するのが基本戦略です。これにより、各ターゲティング手法の効果を純粋に評価することも可能になります。

コツ4:カテゴリーごとにキャンペーン(広告グループ)を分ける

アカウントリストを作成する際に分類した「競合他社」「関連ブランド」「メディア」「インフルエンサー」といったカテゴリーは、キャンペーンを構築する上でも非常に重要な役割を果たします。これらを一つのキャンペーンにまとめて設定するのではなく、必ずカテゴリーごとにキャンペーンまたは広告グループを分けて作成してください。例えば、「キャンペーンA:競合他社ターゲティング」「キャンペーンB:メディアターゲティング」「キャンペーンC:インフルエンサーターゲティング」といった具合です。このように構成を分けることで、どのカテゴリーのオーディエンスが最も自社の広告に反応し、コンバージョンに繋がっているのかを一目瞭然で比較・分析できます。例えば、競合他社ターゲティングのCPAは高いが、メディアターゲティングのCPAは非常に低い、といった事実が判明すれば、次からは後者への予算配分を増やすという明確な意思決定ができます。このセグメント化は、PDCAサイクルを高速で回し、広告効果を継続的に改善していくための根幹となる、極めて重要な戦略です。

コツ5:除外設定を戦略的に活用する

ターゲティングは、オーディエンスを追加するだけでなく、「除外」することでも精度を高めることができます。フォロワーターゲティングにおいても、無駄な広告表示を減らし、費用対効果を高めるための除外設定は有効です。例えば、自社のアカウントや、パートナー企業のアカウントをターゲティングから除外することで、社員や関係者への不要な広告表示を防ぎます。また、明らかにターゲットとならない学生層が多くフォローしているアカウントや、プレゼント企画ばかりで懸賞目的のフォロワーが多いアカウントなども、リストから除外することを検討すべきです。さらに、コンバージョンしたユーザーのリスト(カスタムオーディエンス)を常時除外設定しておくことで、既に顧客となったユーザーへの広告表示を停止し、新規顧客の獲得に予算を集中させることができます。

コツ6:ターゲットに最適化したクリエイティブを準備する

優れたターゲティングも、広告クリエイティブ(広告文、画像、動画)が魅力的でなければ成果には繋がりません。特にフォロワーターゲティングでは、ターゲットとするアカウントのフォロワー層の文脈や関心事を理解した上で、クリエイティブを最適化することが求められます。例えば、競合A社のフォロワーに広告を出すのであれば、「A社製品をお使いの方へ。〇〇の機能にご不満はありませんか?弊社の製品なら解決できます」といった、具体的な比較や乗り換えを促すメッセージが有効です。一方で、業界メディアのフォロワーに対しては、「最新の〇〇トレンドに対応した唯一のツール」といった、専門性や先進性をアピールするメッセージが響くでしょう。カテゴリーごとにキャンペーンを分ける戦略は、こうしたクリエイティブの出し分けを容易にするというメリットもあります。各オーディエンスに「自分ごと」として捉えてもらえるような、的確なメッセージングを心がけてください。

コツ7:少額予算でテスト配信から始める

どんなに緻密に戦略を立てても、実際に配信してみなければ本当の効果は分かりません。最初から大きな予算を投下するのではなく、まずは少額の予算でテストキャンペーンを実施し、データに基づいて判断することをお勧めします。作成した複数のキャンペーン(例:競合、メディア、インフルエンサー)を同程度の少額予算で数日間配信し、それぞれの初期パフォーマンス(クリック率、CPCなど)を比較します。その中で最も見込みのありそうなキャンペーンに予算を集中投下していくことで、リスクを最小限に抑えながら、成功の確度を高めることができます。このテストフェーズで得られた知見は、その後の本格展開において非常に貴重な財産となります。

X広告フォロワーターゲティングの具体的な設定手順

ここでは、X広告の管理画面で実際にフォロワーターゲティングを設定する手順を、ステップバイステップで詳しく解説します。手順自体はシンプルですが、各ステップでの注意点を押さえることが重要です。

ステップ1:ターゲティング指定するアカウントを探し、リスト化する

まず、キャンペーン設定画面を開く前に、前述の「ターゲットアカウントの戦略的リサーチ方法」に沿って、ターゲティングしたいアカウントのユーザー名(例:@digima_labo)をリストアップします。Xの検索機能を活用して、自社や競合他社の企業名、商品名、関連キーワードなどから検索し、候補となるアカウントを絞り込みます。

今回は例として、広告主のビジネスが「経済」関連であると仮定し、関連キーワードで検索して有望なアカウントを探します。有力な候補アカウントを見つけたら、後で管理しやすいようにXの「リスト」機能を使ってまとめておくことを強くお勧めします。リスト化しておくことで、キャンペーン設定時に参照しやすくなるだけでなく、アカウントの整理や追加・削除が格段に楽になります。

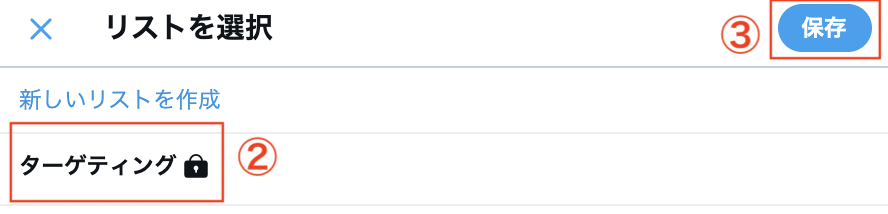

以下に、特定のアカウントをリストに追加する手順を説明します。

まず、追加したいアカウントのプロフィールページを開き、アイコンの横にある「・・・」ボタンをクリックします。表示されたメニューから①の「(ユーザー名)さんをリストに追加/削除」を選択します。すると、ご自身が作成したリストの一覧が表示されますので、追加したいリスト(②)にチェックを入れ、最後に「保存」ボタン(③)をクリックすれば追加完了です。この作業を繰り返し、ターゲットアカウントのリストを作成していきます。

また、Xのリスト機能には、自分が作成したリストに基づいて類似の公開リストを推薦してくれる機能もあります。これも新たなアカウント候補を発見するための便利な機能です。

Xのホーム画面左側のメニューから「リスト」をクリックし、リスト管理画面に移動します。そこに表示される「新しいリストを見つける」セクションには、AIが推薦する類似のリストが表示されています。

推薦されたリストをクリックすると、そのリストに含まれるアカウントのタイムラインを閲覧できます。どのようなアカウントがまとめられているか、どのようなツイートがされているかを確認することで、アカウントの特性や影響力を把握し、自社のターゲティングリストに加えるべきかどうかの判断材料とすることができます。

ステップ2:キャンペーン設定から探したアカウントを追加する

ターゲットアカウントのリスト準備が整ったら、いよいよX広告の管理画面で設定を行います。

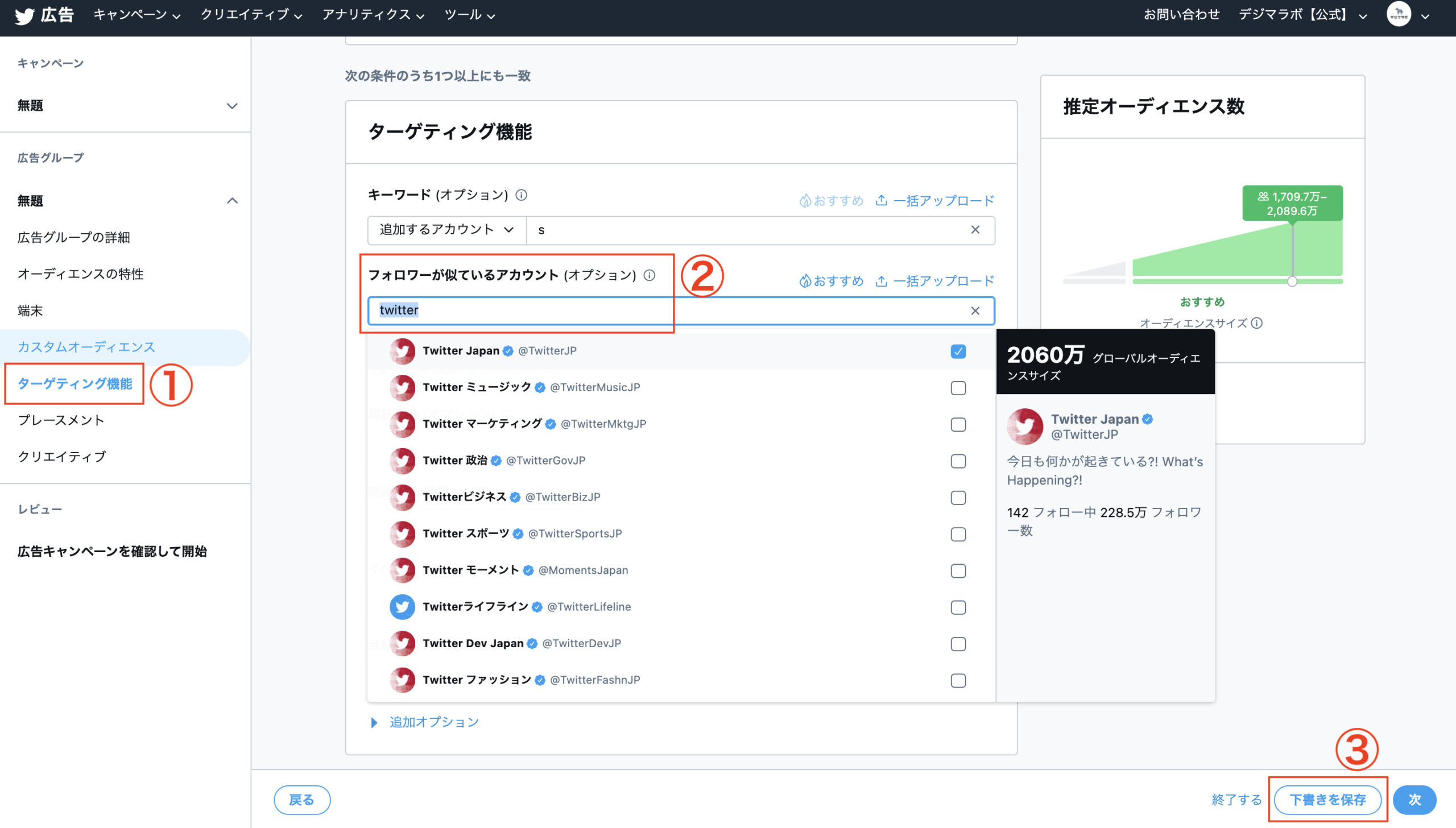

まず、X広告の管理画面にログインし、対象のキャンペーンを選択、または新規作成します。キャンペーン設定画面を下にスクロールし、「広告グループ」の設定項目まで進みます。

①広告グループの詳細設定画面内にある「ターゲティング機能」セクションを見つけます。様々なターゲティング項目が並んでいますが、その中から「オーディエンスの特性」内にある「フォロワーが似ているアカウント」という項目を探し、クリックします。②表示された入力欄に、ステップ1でリストアップしたアカウントのユーザー名(@は不要)を一つずつ入力していきます。入力すると候補が表示されるので、正しいアカウントを選択して追加します。この作業をリストにあるアカウントの数だけ繰り返します。③すべてのアカウントを追加し終えたら、ページ下部の「保存」ボタンをクリックして、広告グループの設定を完了します。

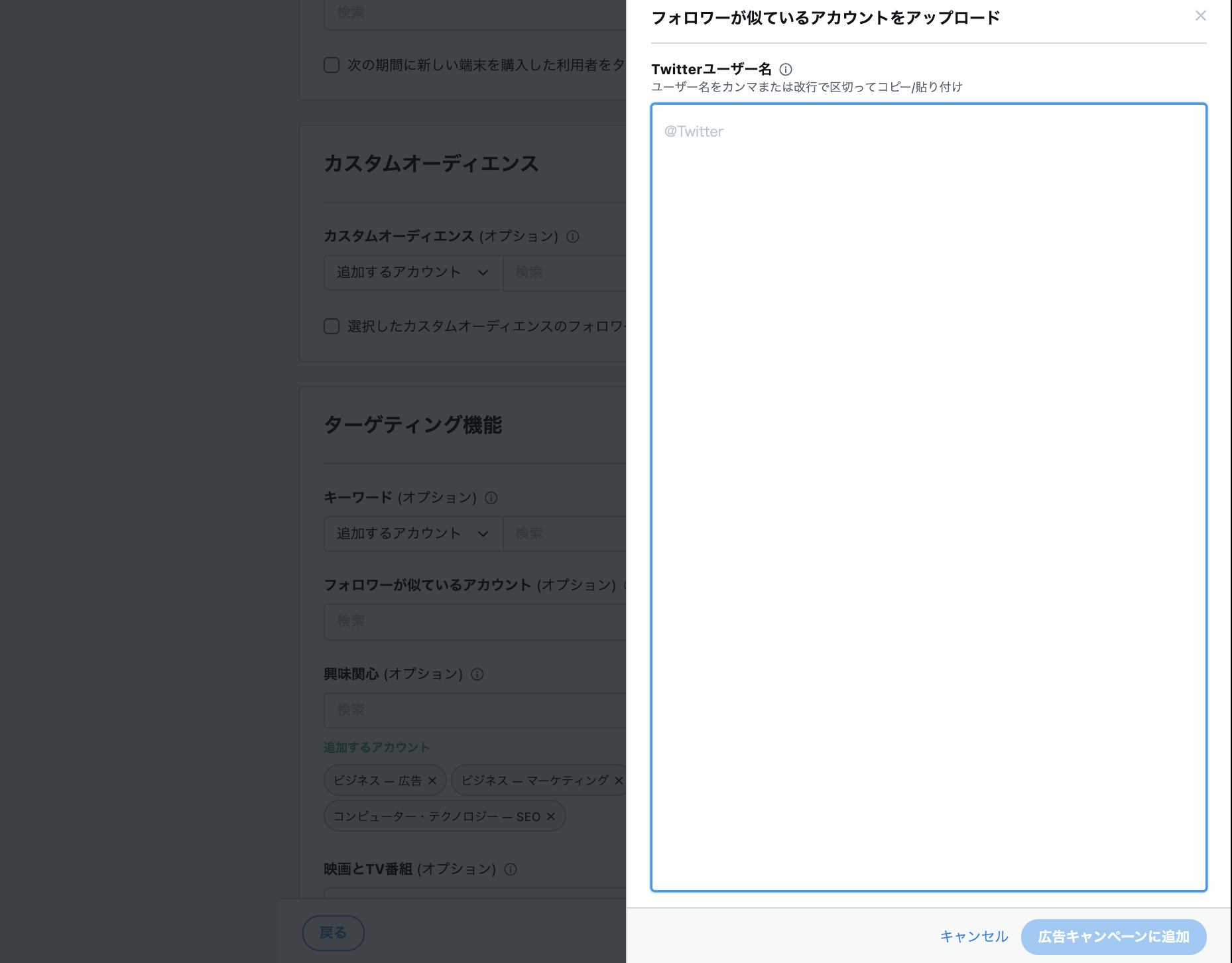

オプション:一括アップロード機能の活用

ターゲットにしたいアカウントが数十件に及ぶ場合、一つずつ手入力するのは非常に時間がかかり、入力ミスの原因にもなります。そのような場合は、複数のアカウントを一括で登録できる「一括アップロード」機能の活用がおすすめです。特に、「カテゴリーごとにキャンペーンを作成する」戦略を実践する際には、事前にカテゴリー分けしたアカウントリストを準備しておき、この機能を使うことで設定作業を大幅に効率化できます。

「フォロワーが似ているアカウント」の入力欄の横にある「複数入力」または「一括アップロード」といったリンクをクリックします。すると、テキストエリアが表示されますので、そこに予め用意しておいたXアカウントのユーザー名(@は不要)のリストをコピー&ペーストします。ユーザー名は、カンマ区切り、または改行で区切って入力します。例えば、スプレッドシートの1列にまとめたユーザー名のリストをそのまま貼り付けるだけで、複数のアカウントを一度に、かつ正確に登録することが可能です。

X広告フォロワーターゲティングの成果を分析する方法

広告は配信して終わりではありません。その結果を正しく分析し、次なる改善アクションに繋げていくプロセスが最も重要です。ここでは、フォロワーターゲティングの成果を確認し、分析するための手順を解説します。

まず、X広告の管理画面から、結果を確認したい広告キャンペーンを選択してクリックします。キャンペーン詳細画面の上部にあるタブの中から、「オーディエンス」タブを選択します。ここには、そのキャンペーンで設定したターゲティングごとのパフォーマンスが表示されます。

「オーディエンス」タブを開くと、ターゲティングしている個々のアカウント(ユーザー名)単位で、インプレッション数、エンゲージメント数、クリック数、CPC(クリック単価)、CPA(顧客獲得単価)といった主要な指標を確認することができます。この画面を見ることで、「どのアカウントをターゲットにした場合に、最も効率的にコンバージョンが獲得できているか」が一目瞭然となります。詳細な分析を行いたい場合や、レポートとしてデータを保存したい場合は、このページの右上にある「エクスポート」ボタンをクリックします。すると、表示されているデータをCSVファイルとしてダウンロードできるため、ExcelやGoogleスプレッドシートなどで独自の分析やグラフ作成を行うことが可能になります。

フォロワーターゲティング配信後に実践すべき改善アクション

データ分析によって得られた知見は、具体的な改善アクションに繋げてこそ価値が生まれます。配信後に必ず実践してほしい、PDCAサイクルを回すための具体的なアクションを2つのステップで紹介します。

ステップ1:定期的な効果測定とパフォーマンスの評価

広告配信を開始したら、日次または週次でパフォーマンスを定点観測する習慣をつけましょう。ターゲットに指定したアカウントによって、そのフォロワー層の興味関心や行動特性は千差万別です。そのため、どのアカウント群が自社の広告メッセージに最も強く反応しているのか、どの訴求軸が高いクリック率やコンバージョン率を生み出しているのかを継続的に把握する必要があります。「X広告フォロワーターゲティングのコツ」でご紹介した「カテゴリーごとにキャンペーンを作成してみる」というセグメント化戦略は、この効果測定を極めて容易にします。「競合」カテゴリーはCPAが高いがクリック率は良い、「メディア」カテゴリーはクリック率は低いがCPAは非常に良い、といった傾向を掴むことで、広告予算の最適配分や、クリエイティブの改善方針をデータに基づいて決定できます。

ステップ2:ターゲットリストの継続的な最適化

配信期間が経過し、十分なデータが蓄積されてくると、個々のアカウント単位でのパフォーマンスの良し悪しが明確になってきます。この段階で、ターゲットリストの「棚卸し」と「最適化」を行います。具体的には、前述の分析画面で、設定したCPA目標を大幅に超えている、あるいはインプレッションは多いものの全くクリックされないといった、パフォーマンスの悪いユーザー名を特定し、ターゲティング設定から大胆に除外します。逆に、非常に良いパフォーマンスを示しているユーザー名だけを残し、その優良アカウント群に予算を集中させます。リストを整理して枠が空いたら、それで終わりではありません。必ず、新たに見つけた有望なアカウント候補を追加し、常にリストを新鮮な状態に保つことが重要です。さらに、パフォーマンスが高かったアカウント群の共通点(例:特定の業界の専門家、特定のトピックに特化したメディアなど)を分析することで、次に探すべきアカウントの方向性、つまり「勝ちパターン」の傾向を見つけ出すことができ、キャンペーン全体の成果をさらに高いレベルへと引き上げることが可能になります。

X広告フォロワーターゲティングに関するよくある質問(FAQ)

ここでは、フォロワーターゲティングを実践する上で、多くの広告運用者が抱きがちな疑問についてQ&A形式で回答します。

Q1. BtoBビジネスでもフォロワーターゲティングは有効ですか?

A1. はい、極めて有効です。BtoBにおいてこそ、フォロワーターゲティングは真価を発揮します。ターゲットとなる企業の担当者がフォローしていそうな業界専門メディア、競合他社の公式アカウント、業界の権威であるコンサルタントなどをターゲティングすることで、決裁権者に近い層や情報収集に熱心な担当者へ直接アプローチできます。例えば、会計ソフトを販売している場合、大手会計事務所のアカウントや、著名な税理士のアカウントをターゲティングするのは非常に効果的な戦略です。

Q2. 予算が少ないのですが、フォロワーターゲティングは実施できますか?

A2. はい、可能です。予算が少ない場合こそ、無駄な配信を極力減らし、最も見込みの高いオーディエンスに広告を集中させる必要があります。フォロワーターゲティングは、まさにその思想に合致したターゲティング手法です。まずは最も確度の高いと思われる競合アカウント数社や、自社アカウントの類似オーディエンスに絞って、少額からテスト配信を始めてみることをお勧めします。1日数千円の予算からでも、十分に効果を検証し、成果を出すことは可能です。

Q3. ターゲットアカウントのフォロワーが海外ユーザーばかりの場合、どうすればいいですか?

A3. フォロワーターゲティングの設定画面で、言語と地域のターゲティングを併用することで対処できます。例えば、ターゲットアカウントのフォロワーに海外ユーザーが多くても、ターゲティング設定で「地域:日本」「言語:日本語」と指定すれば、日本在住で日本語を利用しているフォロワーおよびその類似ユーザーに限定して広告を配信することが可能です。これにより、意図しない国や言語のユーザーへの広告表示を防ぎ、広告費の無駄をなくすことができます。

Q4. パフォーマンスの良いアカウントが見つかりません。どうすれば良いですか?

A4. いくつかのアプローチが考えられます。まず、ターゲティングしているアカウントのカテゴリーを見直してみてください。競合アカウントで成果が出ないなら、メディアやインフルエンサー、関連ブランドへと軸足を移してみましょう。次に、広告クリエイティブがターゲットに合っているかを確認します。ターゲティングは適切でも、メッセージが響いていなければ成果は出ません。ターゲット層の関心事を再分析し、訴求軸を変えたクリエイティブでA/Bテストを実施してみてください。それでも改善しない場合は、製品やサービスのオファー(価格、特典など)そのものに課題がないか、ランディングページに問題はないかなど、広告以外の要因にも目を向ける必要があります。

X広告フォロワーターゲティングのまとめ

本記事では、X広告のフォロワーターゲティングについて、その本質的な仕組みから、成果を最大化するための具体的な戦略、設定・分析方法に至るまでを詳細に解説いたしました。キーワードターゲティングやデモグラフィックターゲティングといった他の手法よりも、ユーザーの「能動的な興味関心」に基づいたアプローチが可能であり、獲得型広告において工夫の余地と大きなポテンシャルを秘めたプロダクトです。

重要なポイントを改めて整理します。

- フォロワーターゲティングは、指定アカウントのフォロワーとその類似ユーザーという、極めて関心度の高い層にアプローチできる。

- ターゲットアカウントは「競合」「関連ブランド」「メディア」「インフルエンサー」「自社」の5大カテゴリーで戦略的に選定する。

- フォロワー数よりも「関連性」と「フォロワーの質」を最優先し、リストの精度を高める。

- キャンペーンはカテゴリーごとに分け、効果測定と予算配分の最適化を容易にする。

- 配信後は必ず結果を分析し、パフォーマンスの悪いアカウントの除外と、有望なアカウントの追加という「リストの最適化」を継続的に行う。

このターゲティング手法の醍醐味は、自社の知見と分析によって、競合他社がまだ気づいていない「お宝アカウント」を発見し、独占的にアプローチできる点にあります。そのような「当たり」のターゲティングを見つけ出すことができれば、CPAを劇的に改善し、事業の成長を大きく加速させることが可能です。本記事でご紹介した戦略とテクニックを参考に、ぜひ貴社のX広告運用にフォロワーターゲティングを積極的に取り入れ、その効果を実感してみてください。

当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで

・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安

・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい

・記事に書いてない問題点が発生している

・記事を読んでもよくわからなかった

など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう

▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)