宣伝失礼しました。本編に移ります。

Google広告を運用していると、管理画面で「最適化案」という表示を目にする機会は非常に多いでしょう。「最適化」という言葉から、広告の成果を高めるための有益な提案であることは推察できます。しかし、具体的な内容がわからず、「下手に触るとかえってパフォーマンスが悪化するのではないか」という不安から、通知を気にしつつも放置してしまっているご担当者様も少なくないのではないでしょうか。

結論から申し上げますと、Google広告の最適化案は、その名の通り広告運用の成果、特にコンバージョン獲得を強力に後押しする可能性を秘めた重要な機能です。GoogleのAIがアカウントの状況を24時間365日分析し、人間では見落としがちな改善のヒントを提示してくれます。しかし、その一方で、最適化案の提案をすべて鵜呑みにしてしまうことには大きなリスクが伴います。提案の中には、ご自身のビジネス目標や広告戦略とは相容れない内容や、適用することで逆に成果を落としてしまう「改悪」に繋がりかねないものが含まれているため、その取捨選択には細心の注意が必要です。

この記事では、Google広告の「最適化案」機能について、その基本的な仕組みから、具体的な提案の種類、メリット、そして最も重要な「注意点」まで、包括的かつ詳細に解説していきます。最適化案を正しく理解し、自社の広告アカウントの成果を最大化するための羅針盤として活用する方法を、ぜひ習得してください。

また、Google広告に関してさらに知見を深めたい!という方は、以下の記事に総括的にまとめてありますので、ぜひ読んでみてください。

また、ディスプレイ広告に関してに関してさらに知見を深めたい!という方は、以下の記事に総括的にまとめてありますので、ぜひ読んでみてください。

Google広告の「最適化案」機能の全体像

まず、Google広告の「最適化案」とは何か、その本質を理解することから始めましょう。この機能は単なるお節介なアドバイスではなく、Googleの膨大なデータを基盤とした高度なサポートシステムです。

具体的には、運用中の広告キャンペーンの掲載結果をさらに向上させることを目的とした、Googleによる個別の改善提案機能です。重要なのは、これが画一的な提案ではないという点です。GoogleのAIが、各広告アカウントの過去の掲載結果、キャンペーン設定、コンバージョンデータ、さらには市場全体の広告トレンド(広告エコシステム)といった無数のシグナルをリアルタイムで分析し、そのアカウント専用にカスタマイズされた「次の一手」を提案してくれます。

表示される最適化案は多岐にわたります。例えば、「入札単価を上げることでコンバージョンが増加する可能性がある」といった予算に関する提案から、「このキーワードを追加すれば、より多くの見込み顧客にアプローチできる」といったキーワードに関する提案、さらには「広告表示オプションを追加してクリック率を高めましょう」といったクリエイティブに関する改善案まで、広告運用に関わるあらゆる側面をカバーしています。

これらの最適化案は、Google広告の管理画面左側のメニューから「最適化案」を選択することでいつでも確認可能です。提案内容だけでなく、それを適用した場合に「最適化スコア」が何ポイント上昇する見込みか、という具体的な効果予測も合わせて表示されるため、改善のインパクトを事前に把握することができます。そして、提案内容に納得できれば、「適用」ボタンをクリックするだけで、その改善策を即座にアカウントに反映させることが可能です。この手軽さも、最適化案機能の大きな特徴と言えるでしょう。

近年の最適化機能のアップデートで追加されたもの

Google広告の機能は日々進化しており、最適化案も例外ではありません。近年のアップデートにより、その対象範囲は拡大し、より活用の幅が広がっています。特に獲得型広告において重要なアップデートがいくつかありました。それに加えて「最適化案の自動適用ツール」も導入され、Google広告のアカウント上で最適化案の自動適用が可能となり、運用の効率化がさらに進んでいます。

以下で、獲得を目指す広告主にとって特に重要な、新しく追加されたキャンペーンの最適化案について解説していきます。

ファインドキャンペーンでの最適化案の追加

従来、最適化案は主に検索キャンペーンやショッピングキャンペーン、ディスプレイキャンペーン、動画キャンペーンが対象でした。しかし、アップデートにより、新たに「ファインドキャンペーン」でも最適化案が利用できるようになりました。ファインドキャンペーンは、YouTubeのホームフィードやGoogle Discoverといった、ユーザーが新しい情報やサービスを探している意欲的な瞬間にアプローチできるため、獲得目的での活用が期待されるキャンペーンタイプです。

ファインドキャンペーンで表示される最適化案には、例えば「より魅力的な見出しや説明文を追加する」「新しい画像アセットを試す」「ターゲットオーディエンスを広げて機会損失を防ぐ」といった、クリエイティブやターゲティングに関する具体的な提案が含まれます。これらの提案を適用することで、広告のクリック率やコンバージョン率の向上が期待できます。最適化の状況は、他のキャンペーンタイプと同様に最大100%のスコアとゲージで視覚的に確認でき、感覚的にもわかりやすく、算出されているスコアが高いほど成果アップに繋がりやすいので、成果が見込めそうな機能は積極的に内容を吟味してみましょう。

動画キャンペーンでの最適化案の追加

動画広告は、単なる認知拡大の手段ではありません。「動画アクションキャンペーン(VAC)」のように、コンバージョン獲得を直接の目的としたキャンペーンも活発に利用されています。この動画キャンペーンにおいても、獲得成果を高めるための重要な最適化案が複数追加されています。

- 商品フィードを設定して、低めのコンバージョン単価でもクリック数とコンバージョン数を増加させる:これは特にEコマース事業者にとって強力な提案です。Merchant Centerの商品フィードを動画キャンペーンに連携させることで、動画広告の下にユーザーが購入可能な商品をカルーセル形式で表示できます。これにより、視聴者は動画を視聴したその熱量のまま、直接商品ページへ遷移し、購入に至る可能性が高まります。結果として、コンバージョン単価(CPA)を抑えつつ、コンバージョン数を最大化することが期待できます。

- Googleアナリティクス4(GA4)を設定して、詳細な顧客インサイトをプラットフォームをまたいで取得する:正確な成果計測は、獲得広告の生命線です。GA4とGoogle広告を連携させることで、動画広告をクリックしたユーザーが、ウェブサイト内でどのような行動を取り、最終的にコンバージョンに至ったのかを詳細に追跡できます。このデータを基に、より精度の高いリマーケティングリストを作成したり、スマート自動入札の学習を促進したりすることが可能になります。

- コンバージョントラッキングをアップデートして、詳細なコンバージョンを正確に測定する:動画広告の成果は、最後のクリックだけで測れるものではありません。動画を視聴したもののクリックはせず、後日別の経路でサイトを訪れてコンバージョンする「ビュースルーコンバージョン」も重要な指標です。最新のコンバージョントラッキング設定にアップデートすることで、こうした間接的な効果も含めて、より正確に動画広告の貢献度を測定し、キャンペーンの価値を正しく評価できるようになります。

動画は視聴者に提供できる情報量が多く、テキストや静止画だけでは伝えきれない商品の魅力やサービスの利便性を訴求できます。上記の機能を有効活用し、動画を強力な獲得チャネルとして育てていくことが重要です。最適化案は、そのための具体的な道筋を示してくれるでしょう。

最適化案と最適化スコアの確認方法

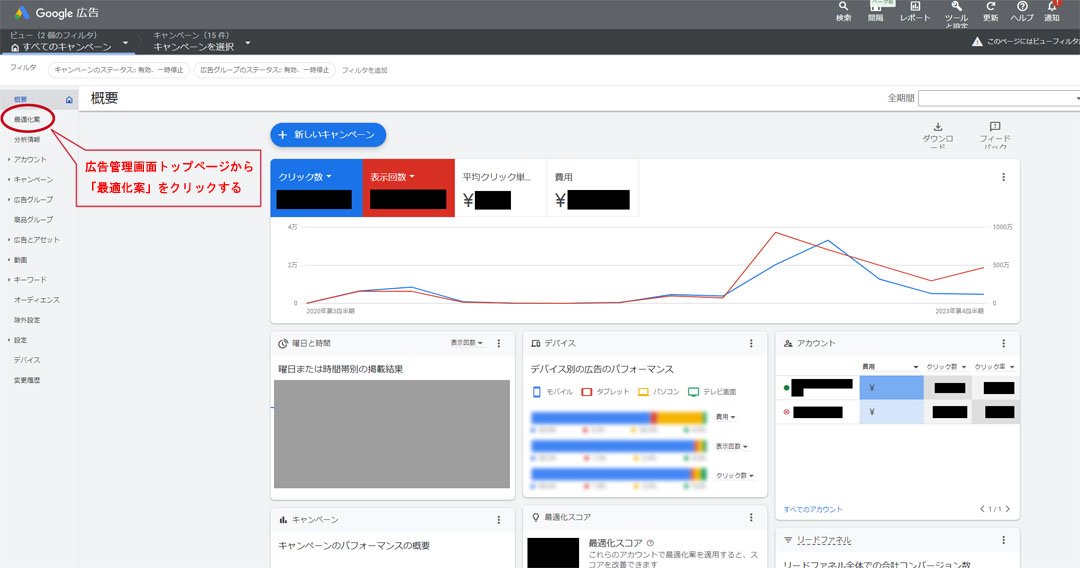

最適化案とその効果を具体的に把握する方法は非常に簡単です。Google広告の管理画面にログインし、左側にあるメニューの中から「最適化案」という項目をクリックするだけです。

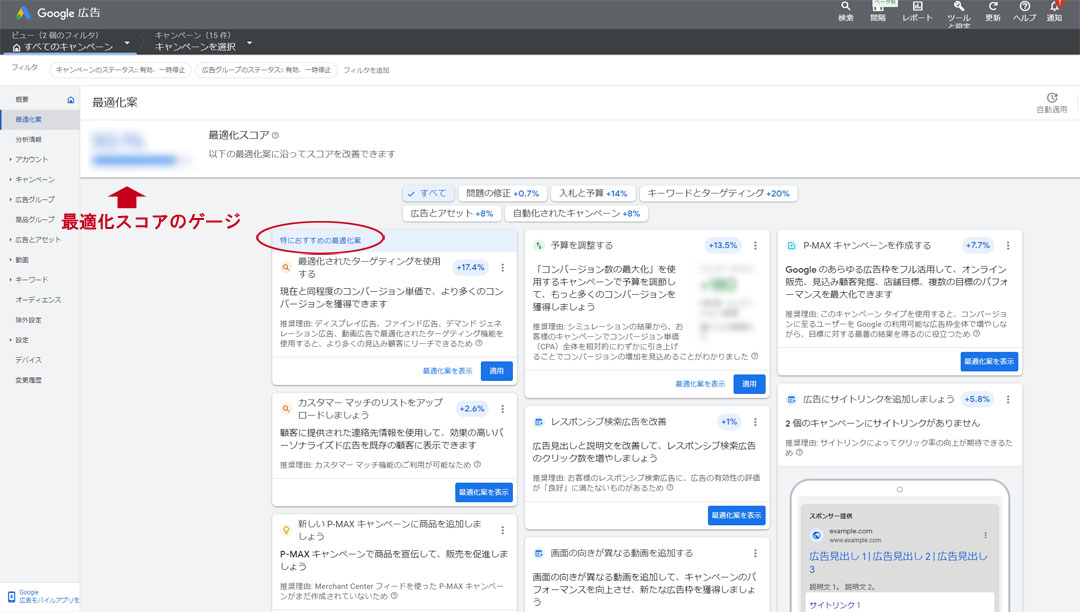

このページを開くと、まず画面上部に「最適化スコア」が最大100%までのパーセンテージと、進捗バーのようなゲージで表示されます。これにより、現在のアカウントの最適化度が直感的に、一目でわかるようになっています。このスコアは、アカウント全体、あるいはキャンペーン単位や広告グループ単位で切り替えて確認することも可能です。

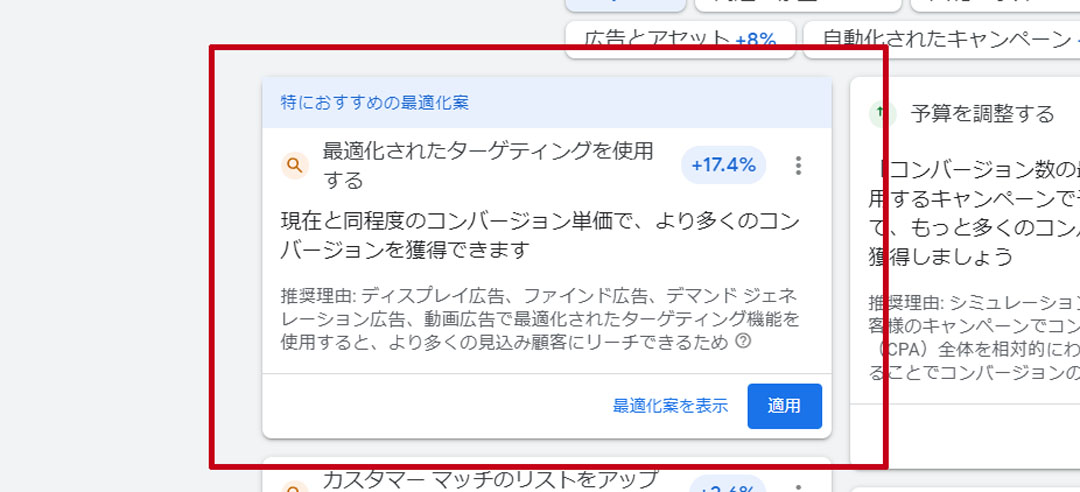

そして、スコアの下部には、具体的な最適化案がリスト形式で表示されます。上の画像にある「特におすすめの最適化案」で示された提案は、Googleが特に改善効果が高いと判断しているものです。この例では、提案を適用することで最適化スコアが17.4%向上する可能性があることが示されています。各提案の右側には「表示」ボタンがあり、これをクリックすると提案の詳細な内容と、適用した場合の具体的なメリットを確認できます。

一般的に、最適化スコアが低い場合は、アカウントに何らかの改善の余地が残されている可能性が高いと言えます。そのため、定期的にこのページを確認し、どのような最適化案が提示されているかをチェックし、自社のビジネス目標と照らし合わせながら、適用を検討することが推奨されます。

最適化スコアとは何か?その本質を深く理解する

Google広告の「最適化案」ページを開くと、最も目立つ場所に表示されているパーセント表記の数字とゲージ。これが「最適化スコア」です。このスコアの本当の意味を理解することは、最適化案機能を正しく活用する上で不可欠です。

このスコアは、一言で言えば「現在のアカウントやキャンペーンの設定が、Googleの推奨するベストプラクティスにどれだけ準拠しているか」を数値化したものです。数値は0%から100%の範囲で表示され、100%が「Googleの視点から見て、アカウントのパフォーマンスを最大限に引き出せるポテンシャルがある状態」と定義されています。

では、何パーセント以上を目指すべきか、という疑問が湧くかもしれません。Googleは公式な基準として「Google Partners プログラム」の要件の一つに「最適化スコア70%以上を維持すること」を挙げています。これは、Googleが認定する代理店に求める水準であり、一つの目安にはなるでしょう。したがって、まずは70%を目標とし、それを下回っている場合は、何らかの改善アクションを検討するのが良いアプローチと言えます。

最適化案のページでは、表示される各提案を適用した場合に、スコアが何ポイント上昇する見込みかが明示されています。これにより、どの改善策がスコア向上へのインパクトが大きいのかを一目で把握でき、優先順位をつけやすくなっています。また、もし表示されている最適化案が自社の戦略に合わない、あるいは実施不可能である場合は、「すべて非表示にする」という選択肢もあります。非表示にすると、その提案分のスコアが加算されますが、これはあくまでスコアを形式上整えるためのもの。実質的な改善とは異なるため、スコアの数字そのものに一喜一憂しないことが肝心です。

最適化スコアはどうやって算出されるのか?

最適化スコアがどのようにして決まるのか、その算出ロジックを理解することで、より戦略的にスコアと向き合うことができます。このスコアは、単純なチェックリストの達成度で決まるわけではなく、複数の動的な要因を基にリアルタイムで常に変動しています。

主に、以下の5つの指標が複雑に絡み合って算出されています。

- 統計情報:アカウントの過去の掲載結果データです。クリック率(CTR)、コンバージョン率(CVR)、コンバージョン単価(CPA)など、これまでの実績がベースとなります。パフォーマンスが良いアカウントは、スコアの初期値も高くなる傾向にあります。

- 該当アカウントの設定:キャンペーンの目的、入札戦略、ターゲティング設定、広告クリエイティブの内容など、現在のアカウントのあらゆる設定状況が評価対象です。例えば、手動入札よりもコンバージョン重視のスマート自動入札を利用している方が、スコアは高くなりやすいです。

- アカウントとキャンペーンのステータス:広告が承認されているか、予算による制限が発生していないか、コンバージョントラッキングは正しく機能しているかなど、アカウントの健全性もスコアに影響します。

- 利用可能な最適化案の効果:GoogleのAIが、提示している各最適化案を適用した場合に、どれだけのパフォーマンス向上が見込めるかを予測します。インパクトが大きいと予測される提案が残っているほど、現在のスコアは低くなります。

- 直近の最適化の履歴:過去に最適化案を適用したか、あるいは非表示にしたかという履歴も考慮されます。積極的に改善活動を行っているアカウントは、好意的に評価される可能性があります。

これらの要因に加え、後述する「広告エコシステム」全体のトレンドも加味されるため、自社で何も変更を加えていなくてもスコアが変動することがあります。だからこそ、スコアはあくまで一つの指標と捉え、定期的にその内訳である「最適化案」の中身を精査することが極めて重要になるのです。

補足:広告エコシステムとは

「広告エコシステム」という言葉は、最適化スコアの文脈でしばしば登場します。「エコシステム」とは元々、生物学の用語で、特定の環境に生息する生物群が互いに影響を与え合いながら形成する生態系を指します。この概念をビジネスの世界、特にIT業界に応用したものがビジネスエコシステムです。

広告業界においては、広告主、広告代理店、プラットフォーマー(GoogleやMetaなど)、メディア(ウェブサイト運営者)、そして広告の受け手であるユーザーといった、多数の関係者が相互に連携し、依存し合いながら巨大な市場を形成しています。この複雑な関係性の全体像が「広告エコシステム」と呼ばれています。例えば、特定の時期に特定の業界で広告出稿が急増すれば、オークションの競争が激化し、クリック単価が高騰します。このような市場全体のダイナミズムやトレンドも、最適化スコアの算出に影響を与える一因となっているのです。つまり、スコアは自社のアカウント内だけの要因で決まるのではなく、市場全体の動きとも連動している、ということを理解しておくと良いでしょう。

最適化案を活用する3つの実践的メリット

Google広告の最適化案機能を正しく活用することは、日々の広告運用業務に多くの具体的なメリットをもたらします。ここでは、特に重要度の高い3つのメリットについて、より深く掘り下げて解説します。

主なメリットは以下の3点です。これらは、スコアをリアルタイムで確認し、配信中の広告に対する客観的な改善点を把握し、迅速に行動に移すことを可能にします。

- アカウントの改善点が明確になり、適用も容易であること

- 費用対効果(ROAS)を悪化させる潜在的要因を発見しやすいこと

- 改善アクションを短時間で実行できること

これらの点について、もう少し詳しく見ていきましょう。

メリット1:アカウントの改善点が客観的にわかり、適用も容易である

広告運用担当者が直面する最大の課題の一つは、「次に何をすべきか」という問いです。特に、複数のキャンペーンや広告グループを管理している場合、すべてを細部まで把握し、改善の優先順位を判断するのは非常に困難な作業です。かつては、このプロセスは完全に運用者の経験と勘に依存しており、多くの時間と労力を要しました。

しかし、Google広告の最適化案は、この課題に対する強力なソリューションを提供します。GoogleのAIが24時間体制でアカウントを監視し、過去の膨大なデータと照らし合わせることで、人間では見落としてしまいがちな改善の機会を自動的に洗い出してくれます。例えば、「この広告グループでは、このキーワードのマッチタイプを部分一致からフレーズ一致に変更することで、より関連性の高いユーザーにアプローチでき、無駄なクリックを削減できる可能性がある」といった、具体的かつ実行可能な提案が提示されます。これは、これまでの運用方法の延長線上では気付けなかった、新たな視点を提供してくれます。さらに、提案内容を確認し、「適用」ボタンをクリックするだけで改善策が実行されるため、施策の実行にかかる手間と時間を大幅に削減できます。

メリット2:費用対効果を悪化させる潜在的要因を発見しやすい

獲得型広告において、費用対効果、すなわちROAS(広告費用対効果)やCPA(顧客獲得単価)は最も重要な指標です。最適化案は、この費用対効果を維持・向上させる上でも非常に役立ちます。なぜなら、最適化案は単にパフォーマンスを向上させるだけでなく、「パフォーマンスを悪化させている要因」や「将来的に悪化させる可能性のあるリスク」を指摘してくれるからです。

例えば、「予算による制限」という最適化案が表示された場合、それは「本来もっとコンバージョンを獲得できる機会があったにもかかわらず、日予算が上限に達してしまったために広告表示が停止し、機会損失が発生している」という事実を示唆しています。また、「コンバージョンに至っていない高コストなキーワード」を指摘する提案が表示されれば、予算を浪費している要因を特定し、そのキーワードを停止または除外するという判断を下すことができます。このように、最適化案を定期的にチェックする習慣は、アカウントの健全性を保ち、無駄な広告費の流出を未然に防ぐための早期警告システムとして機能します。

メリット3:改善アクションを劇的に短い時間で実行できる

広告運用の現場では、スピードが成果を左右することも少なくありません。市場の変化や競合の動きに迅速に対応するためには、分析から施策実行までの時間を可能な限り短縮する必要があります。この点において、最適化案は最大のメリットを発揮します。

従来であれば、新しいキーワードを追加する場合、「キーワードプランナーで調査→広告グループを選択→キーワードを入力→入札単価を設定」といった複数のステップを踏む必要がありました。しかし、最適化案で「新しいキーワードの追加」が提案された場合、そのキーワードリストを確認し、「適用」をクリックするだけで、これらのプロセスが数秒で完了します。もちろん、提示された最適化案がすべて自社の戦略に適しているわけではないため、その内容を吟味し、取捨選択する思考の時間は必要です。しかし、一度「実行する」と決めた後の作業時間を劇的に短縮できる点は、特に人的リソースが限られている運用体制において、計り知れない価値をもたらします。これにより、担当者は単純作業から解放され、より戦略的な思考やクリエイティブの改善といった、人間にしかできない付加価値の高い業務に集中できるようになるのです。

【最重要】最適化案を利用する上での5つの注意点

最適化案は非常に強力で便利な機能ですが、その力を最大限に引き出すためには、いくつかの重要な注意点を理解し、常に念頭に置いておく必要があります。これらの注意点を無視して無批判に提案を受け入れてしまうと、かえって広告の成果を損なうという本末転倒な結果になりかねません。ここでは、特に注意すべき5つのポイントを詳しく解説します。

心に留めておくべき根本的な原則は、「最終的な判断は、必ず人間が行う」ということです。最適化案はあくまでGoogleのAIによる過去のデータに基づいた提案であり、皆様のビジネスが持つ独自の目標、予算、ブランドイメージ、顧客の特性といった定性的な文脈までは完全に理解しているわけではありません。したがって、提示された最適化案を鵜呑みにせず、自社の戦略というフィルターを通して取捨選択するプロセスが不可欠です。

注意点1:最適化スコア100%を目指すことに固執しない

最適化スコアが100%に近づくほど、広告のパフォーマンスが向上する傾向にあるのは事実です。しかし、スコアを100%にすること自体を目的化してはいけません。なぜなら、最適化スコアの向上と、皆様のビジネスにおける最終的なKPI(重要業績評価指標)の達成が、必ずしも一致するとは限らないからです。

例えば、最適化案で「予算の引き上げ」が提案されることはよくあります。GoogleのAIは、「現在のコンバージョン単価を維持したまま、予算を増やせばさらに多くのコンバージョンが獲得できる」と予測してこの提案を出します。スコアを上げるためだけにこの提案を適用すると、確かにコンバージョン数は増えるかもしれません。しかし、もし皆様の会社に厳格な月間広告予算の上限が定められている場合、この施策は予算の早期消化を招き、月末に広告を停止せざるを得なくなる可能性があります。

また、「目標コンバージョン単価を引き上げる」という提案も同様です。CPAの上限を少し緩めれば、これまで獲得できていなかった層にも広告が表示され、コンバージョン数が増加する可能性はあります。しかし、その結果として1件あたりの獲得単価が事業の採算ラインを超えてしまっては、広告活動全体としては失敗です。このように、アカウント固有の制約(予算、目標CPA、目標ROASなど)と、Googleが推奨するベストプラクティスとの間には、時に乖離が生まれます。スコアはあくまで参考指標と捉え、最終的な判断は自社のKPIに沿って下すようにしましょう。

注意点2:提案された成果は「必ず保証されているわけではない」と心得る

最適化案を適用する際に表示される「コンバージョンが〇件増加」「クリック率が〇%向上」といった予測値は、非常に魅力的に映ります。しかし、これらの数値は、あくまで過去のデータに基づいたAIによる「予測」であり、未来の成果を「保証」するものではないということを強く認識しておく必要があります。

広告の成果は、自社のアカウント設定だけでなく、様々な外部要因によって常に変動しています。例えば、競合他社が大規模なキャンペーンを開始すればオークションの状況は一変しますし、季節やイベント、あるいは社会的なニュースによってもユーザーの検索行動は大きく変わります。最適化案はこれらの外部要因のすべてを完璧に予測することはできません。

具体的な例を挙げましょう。最適化案で「新しいキーワードの追加」が提案されたとします。そのキーワードは確かに自社のサービスと関連性があり、検索ボリュームも大きいかもしれません。しかし、そのキーワードで検索するユーザーの意図が、必ずしもコンバージョンに直結するとは限りません。例えば、情報収集段階のユーザーが多く検索するキーワードだった場合、適用することで表示回数やクリック数は増加するものの、コンバージョンには至らず、結果としてCPAを悪化させてしまう可能性があります。最適化案を適用した後は、決して安心せずに、その施策が実際にどのような影響を与えたのかを、管理画面のデータで定期的に確認し、効果測定と再検証を怠らないようにしましょう。

注意点3:不適切だと考えられる提案は、ためらわずに「非表示」にする

最適化案のリストを眺めていると、中には明らかに自社のビジネス戦略に合わないものや、適用することが現実的でないものが含まれていることがあります。そのような提案は、リストに表示され続けているとノイズになり、本当に重要な提案を見逃す原因にもなりかねません。

このような場合には、簡単な操作でその提案を「非表示」にすることができます。各提案の右上にあるメニュー(三点リーダー)をクリックし、「すべて非表示にする」を選択するだけです。非表示にした提案はリストから消え、その提案が持っていたスコア上昇分が現在のスコアに加算されます。これにより、対応不要な提案を除外し、本当に検討すべき価値のある提案だけをリストに残すことができます。

この「非表示」機能は、単にリストを整理整頓するためだけのものではありません。「この提案は、当社の戦略とは異なるため、意図的に実行しない」という意思をGoogleのシステムにフィードバックする役割も担っています。これにより、今後の提案の精度が向上する可能性も示唆されています。スコアの数字が上がることに惑わされず、不要な提案、実施不可能な提案を明確に仕分けるための一つの重要なプロセスとして、この機能を活用しましょう。

注意点4:自動適用の設定は「アカウント単位」であることを理解する

最適化案には、特定の種類の提案を常に自動で適用する「自動適用」という便利な機能があります。しかし、この設定には大きな注意点があります。それは、自動適用の設定が基本的に「アカウント単位」でのみ可能であり、「キャンペーンごと」に設定をオン・オフすることはできないという点です。

例えば、アカウント内に「主力商品の獲得を目的としたキャンペーンA」と、「テスト的に運用している新商品のキャンペーンB」が存在したとします。この状態で「キーワードの追加」の自動適用をオンにすると、キャンペーンAとキャンペーンBの両方に対して、Googleが適切と判断したキーワードが自動で追加されてしまいます。キャンペーンAにとっては有益な提案であっても、キャンペーンBにとっては意図しないキーワードが追加され、予算を浪費してしまう可能性があります。このように、アカウント内に目的や戦略が異なる複数のキャンペーンが混在している場合、一律での自動適用は非常に危険です。もし、自動適用されたくないキャンペーンが一つでも含まれている場合は、安易に自動適用をオンにせず、すべての最適化案を手動で確認し、個別に適用する運用を徹底すべきです。

注意点5:適用後も「定期的な確認」を怠らない

最適化案は、一度適用すれば終わり、というものではありません。市場環境、競合の動向、そしてGoogleのアルゴリズム自体も常に変化し続けており、それに伴って最適化案の内容もリアルタイムで更新されています。したがって、定期的に最適化案のページを訪れ、アカウントの状態をチェックする習慣が不可欠です。特に、以下のようなタイミングでは、より注意深い確認が必要です。

- アカウントの担当者が変更になった時:前任者がどのような意図で設定をしていたか、どのような最適化案を適用・非表示にしていたかを確認し、運用方針のズレがないかを検証する必要があります。

- 新しい最適化案を自動適用に追加した時:意図通りの挙動をしているか、予期せぬキャンペーンに影響が出ていないかを、適用後の数日間は特に注意深くモニタリングすべきです。

- Google広告の仕様がアップデートされた時:新しい最適化案の種類が追加されたり、既存の提案のロジックが変更されたりすることがあります。このような場合、過去の判断基準が通用しなくなる可能性があるため、設定の見直しが求められます。

定期的な確認を怠ると、いつの間にか運用方針から逸脱した設定が適用され、知らず知らずのうちにパフォーマンスが悪化している、という事態に陥りかねません。週に一度、あるいは月に一度でも構いませんので、最適化案を確認する時間をスケジュールに組み込むことを強く推奨します。

【完全網羅】最適化案の種類とその戦略的特徴

Google広告から提示される最適化案は多岐にわたりますが、それらは大きく5つのカテゴリーに分類することができます。ここでは、それぞれのカテゴリーがどのような目的を持ち、具体的にどのような提案が含まれるのかを、戦略的な視点から詳しく解説していきます。なお、広告アカウントを新規に作成した直後など、分析に必要な過去のデータが十分に蓄積されていない場合は、最適化案が表示されないこともありますのでご留意ください。

5つの主要なカテゴリーは以下の通りです。

- 問題の修正

- 入札単価と予算

- キーワードとターゲティング

- 広告とアセット

- 自動化されたキャンペーン

これらの各項目について、具体的な提案内容とその背景にある考え方を深掘りしていきましょう。

【問題の修正】アカウントの健全性を保つための基本施策

このカテゴリーは、アカウントに存在する技術的な問題や設定の不備を解消し、広告掲載の機会損失を防ぐことを目的としています。いわば、アカウントの健康診断のようなもので、ここに表示される提案は優先的に対応を検討すべきものが多く含まれます。

- 広告グループに広告を追加:一つの広告グループに広告が一つしか設定されていない場合などに提案されます。複数の広告(特にレスポンシブ検索広告)を設定することで、Googleのシステムがユーザーの検索語句や特性に合わせて最適な広告文を自動で表示できるようになり、クリック率の向上が期待できます。A/Bテストの観点からも、複数の広告パターンを用意しておくことは基本中の基本です。

- フィードにアイテムを追加:ショッピングキャンペーンや動的リマーケティング広告などで使用する商品フィードに、登録されていない商品がある場合に表示されます。フィードに登録されていない商品は広告として表示されないため、これは直接的な機会損失に繋がります。速やかに対応すべき提案です。

- 広告文の問題点を解消:設定した広告がGoogleの広告ポリシーに抵触し、「不承認」や「制限付き」となっている場合に表示されます。不承認の広告は一切表示されないため、これも最優先で修正が必要です。修正理由と具体的な修正方法も合わせて提示されることがほとんどです。

「問題の修正」カテゴリーの提案は、広告のパフォーマンスを向上させる以前に、広告が正常に配信されるための土台を整えるものです。基本的には積極的に適用を検討すべきですが、広告文の修正などは、自社のブランドイメージや表現の規定と照らし合わせて慎重に判断する必要があります。

【入札単価と予算】コンバージョン獲得を最大化するための攻めの施策

このカテゴリーは、広告の費用対効果を最大化するための、より戦略的な提案が含まれます。AIが過去のデータからコンバージョン獲得の可能性を予測し、最適な入札戦略や予算配分を提案してくれます。ただし、後述するように、このカテゴリーの提案はビジネスの根幹に関わるため、自動適用には最も注意が必要です。

- 目標コンバージョン単価(tCPA)の調整:設定している目標CPAが低すぎるために、コンバージョン機会を逃していると判断された場合に、「目標CPAを少し引き上げてみてはどうか」という提案が表示されます。逆に、実績CPAが目標CPAを大幅に下回っている場合は、目標CPAを引き下げる提案が出ることもあります。

- 拡張クリック単価(eCPC)を利用して広告費用対効果のアップ:手動入札を利用しているキャンペーンに対して、AIがコンバージョンに至る可能性が高いと判断したクリックに対して自動で入札単価を引き上げる「拡張CPC」への切り替えを提案します。手動入札のコントロール性を維持しつつ、AIの最適化能力を取り入れたい場合に有効な選択肢です。

- 入札戦略の目標を設定:「コンバージョン数の最大化」や「コンバージョン値の最大化」といった、より高度なスマート自動入札戦略への変更を提案します。十分なコンバージョンデータが蓄積されているアカウントでは、これらの戦略に切り替えることで、多くの場合、手動運用よりも優れた結果をもたらします。

これらの提案は、広告アカウントの成果を飛躍的に向上させるポテンシャルを秘めていますが、同時に予算や利益構造に直接的な影響を与えます。適用する際は、必ず自社のKPIと照らし合わせ、慎重にシミュレーションを行った上で判断することが求められます。

【キーワードとターゲティング】より多くの見込み顧客にアプローチするための施策

このカテゴリーは、広告を表示する「相手」と「場面」を最適化し、自社の商品やサービスに興味を持つ可能性の高い、質の高いユーザーへのリーチを拡大することを目的としています。

- 新しいキーワードの追加:アカウントでまだ登録されていないが、コンバージョンに繋がる可能性が高いとAIが判断したキーワードのリストを提案します。自社では思いつかなかったような、新たなキーワードを発見する機会にもなります。

- オーディエンスの追加:特定の興味関心を持つユーザー層や、自社サイトを訪れたことがあるユーザー(リマーケティング)など、特定のオーディエンスをキャンペーンに追加することを提案します。これにより、ターゲティングの精度を高めたり、入札単価を強化したりすることが可能になります。「モニタリング」設定での追加を提案されることが多く、これは入札を強化するシグナルとして活用できます。

- 除外キーワードの追加:広告を表示したものの、コンバージョンには全く繋がっていない、あるいは明らかに無関係な検索語句を分析し、それらを「除外キーワード」として登録することを提案します。これにより、無駄なクリックと広告費の浪費を防ぎ、費用対効果を改善します。

- 重複キーワードの削除:異なる広告グループに同じキーワードが登録されている場合など、キーワードが重複している場合に、パフォーマンスの低い方を削除することを提案します。これにより、アカウント構造をシンプルに保ち、キーワードの管理を容易にします。ただし、マッチタイプを意図的に使い分けている場合は、この提案が戦略を破壊する可能性もあるため注意が必要です。

【広告とアセット】クリック率と思求力を高めるための施策

このカテゴリーは、広告クリエイティブそのものを改善し、ユーザーの注目を集めてクリック率(CTR)を高め、最終的にコンバージョンに繋げることを目的としています。広告の「見た目」と「メッセージ」を強化する提案です。

- 広告の候補を追加:既存の広告文を基に、AIが新しい見出しや説明文のパターンを自動で生成し、レスポンシブ検索広告に追加することを提案します。これにより、広告のバリエーションが増え、より多くのテストが可能になります。

- 広告にコールアウト、構造化スニペット、サイトリンクなどのアセット(旧広告表示オプション)を追加:広告文の下に追加情報を表示できる各種アセットの設定を提案します。例えば、「送料無料」「24時間サポート」といった強みをアピールするコールアウトや、「製品カテゴリ」「サービス内容」をリスト表示する構造化スニペット、あるいは特定のページへの直接リンクを示すサイトリンクなどを追加することで、広告の表示面積が広がり、ユーザーにより多くの情報を提供できるため、クリック率の向上が期待できます。

- 新しいパターンの広告作成:既存の広告とは異なる訴求軸の広告を作成することを提案します。例えば、価格メリットを訴求する広告が多い場合に、品質やサポートの手厚さを訴求する広告を追加するなど、クリエイティブの多様性を高めることを目的とします。

【自動化されたキャンペーン】運用工数を削減し、成果を最大化するための施策

このカテゴリーは、GoogleのAIによる最適化能力を最大限に活用する、最新のキャンペーンタイプへの移行や作成を提案するものです。手動での細かな調整をAIに任せることで、運用工数を大幅に削減しつつ、パフォーマンスの最大化を目指します。

- ローカルキャンペーンの作成:実店舗への来店促進を目的とする場合に提案されます。Googleマップや検索結果に店舗情報を効果的に表示し、来店コンバージョンを計測します。

- スマートディスプレイキャンペーンの作成:従来のディスプレイキャンペーンよりも、ターゲティング、入札、広告作成の大部分を自動化したキャンペーンへの切り替えを提案します。コンバージョン獲得に特化しており、簡単な設定で幅広いユーザーにアプローチできます。

- P-Max(パフォーマンス最大化)キャンペーンへの切り替え:現在、Googleが最も推奨しているキャンペーンタイプです。検索、ディスプレイ、YouTube、Discover、Gmail、マップといった、Googleのあらゆる広告枠に対して、一つのキャンペーンから横断的に広告を配信し、コンバージョンを最大化します。既存のキャンペーンをP-Maxにアップグレードすることを提案されるケースが増えています。

最適化案を自動適用にする設定方法(手順解説)

最適化案の中でも、常に適用しても問題ないと考えられる特定の種類の提案については、「自動適用」機能を活用することで、運用の手間をさらに削減できます。ここでは、その具体的な設定手順を解説します。

自動適用はアカウント単位で設定が可能で、どの種類の最適化案を自動化するかを任意で複数選択することも可能です。

以下で手順を説明していきます。

まず、Google広告の管理画面左側メニューにある「最適化案」をクリックし、最適化案ページを開きます。その後、画面の右上にある「自動適用」というボタンをクリックしてください。

「自動適用」をクリックすると、適用したいアカウントを選択する画面、あるいは現在のアカウントの自動適用設定画面に切り替わります。複数のアカウントを管理している場合は、設定したいアカウントを選択します。

表示されているアカウントが一つだけの場合、アカウント名がリンクになっているので、マウスカーソルを名称のところまで移動させてクリックしてください。

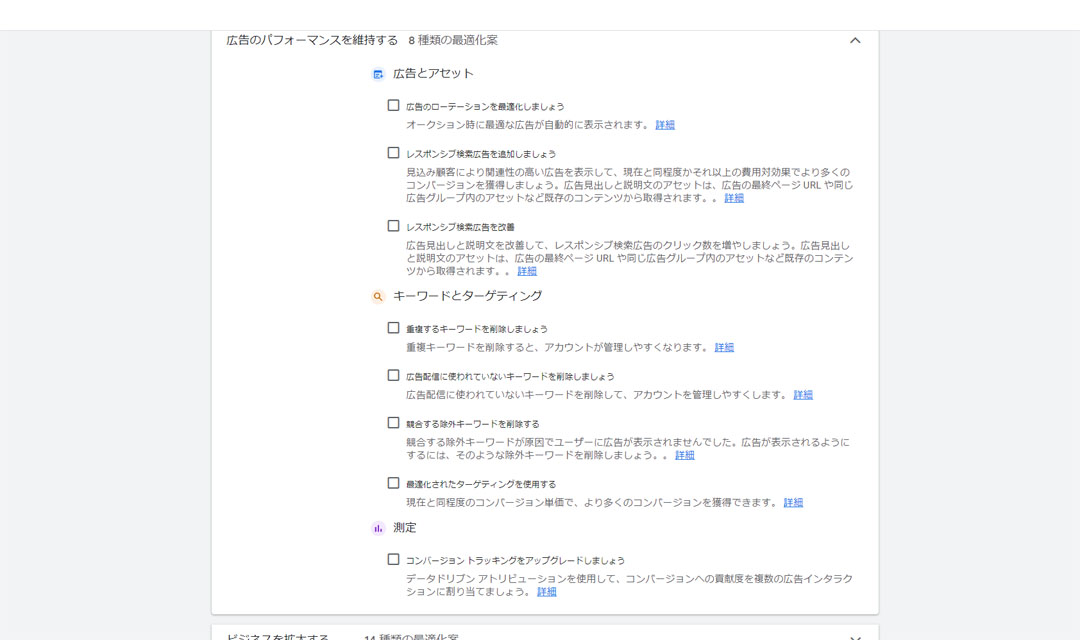

クリックすると、自動適用可能な最適化案がカテゴリー別に表示されます。上記の画像の場合、「広告のパフォーマンスを維持する」という保守的な改善案が8種類、「ビジネスを拡大する」という、より積極的な改善案が14種類あることを示しています。

ちなみに、「パフォーマンスを維持する」最適化案の具体的なリストは以下のようになります。ここには、重複キーワードの削除や、競合する除外キーワードの削除といった、アカウントの健全性を保つための提案が含まれています。

一方で、「ビジネスを拡大する」が目的の場合、以下のような、より攻めの最適化案の中から選択することになります。キーワードの追加や、入札戦略の変更などがここに含まれます。

自動適用したい最適化案の左側にあるチェックボックスをオンにして、最後に右上の「保存」ボタンをクリックすれば、設定は完了です。これで、今後は選択した種類の最適化案が提示された際に、自動的にアカウントへ適用されるようになります。

一度適用した最適化案をオフ(無効)にするやり方は?

最適化案を手動で適用したり、自動適用を設定したりした後で、「やはりこの変更は元に戻したい」という状況が発生することもあります。例えば、適用した結果、予期せずパフォーマンスが悪化してしまった場合や、戦略の変更により不要になった場合などです。そういった時に、適用済みの最適化案を無効にする方法を理解しておくことは、リスク管理の観点から非常に重要です。

自動適用の「設定」自体をオフにする方法と、既に「適用されてしまった個別の変更」を元に戻す方法があります。まず、自動適用の設定を無効にする手順は以下の通りです。これは「管理」タブで行います。

- Google広告の管理画面の左側メニューから「最適化案」をクリックします。

- 最適化案ページの右上にある「自動適用」をクリックします。

- 無効にしたい最適化案の種類のチェックボックスをオフにします。

- 最後に「保存」をクリックします。これで今後の自動適用は停止されます。

次に、過去に適用された個別の最適化案の履歴を確認し、元に戻す(取り消す)手順です。こちらは「履歴」タブで行います。

- 上記と同様に、「最適化案」ページの「自動適用」をクリックし、設定画面を開きます。

- 画面上部にある「管理」タブの隣の「履歴」タブを選択します。

- ここには、過去に自動または手動で適用された最適化案のリストが表示されています。無効にしたい変更内容を見つけ、選択します。

- 選択した状態で、上部に表示される「元に戻す」をクリックします。(※すべての変更が元に戻せるとは限りません。元に戻せない項目もあります。)

- 正常に取り消されると、その履歴のステータスが変更されます。

このように、適用と無効化はセットで覚えておくべき操作です。安心して最適化案を試すためにも、必ずこの手順を把握しておきましょう。

【プロの視点】自動適用を検討しても良いおすすめの最適化案

数ある最適化案の中には、ビジネスへの影響が比較的少なく、かつアカウントの健全性維持に役立つため、自動適用を検討しても良いと考えられるものがいくつか存在します。もちろん、前述の通り「自動適用はアカウント単位」であるという大前提を理解し、自社のアカウント構成に問題がない場合に限りますが、これらの提案は運用工数の削減に大きく貢献します。

ここでは、比較的リスクが低く、「適用を検討してもいい」と考えられるおすすめの最適化案を2つ紹介します。ご自身の運用状況と照らし合わせ、マッチするようであれば自動適用の候補としてみてください。

広告のローテーションの最適化

これは、一つの広告グループ内に複数の広告(レスポンシブ検索広告など)が設定されているにもかかわらず、広告のローテーション設定が「最適化しない(均等にローテーション)」になっている場合に表示される最適化案です。適用すると、この設定が「最適化する」に変更されます。

「最適化する」設定では、GoogleのAIがオークションごとにユーザーのシグナル(検索語句、デバイス、地域など)を判断し、その状況で最もクリックやコンバージョンに至る可能性が高いと予測される広告を優先的に配信してくれます。手動で厳密なA/Bテストを行っている最中など、意図的に「最適化しない」を選択しているケースを除けば、基本的にはAIの判断に任せた方が良好な結果が得られることがほとんどです。特に、コンバージョン獲得を目的とするスマート自動入札(例:「コンバージョン数の最大化」)を利用しているキャンペーンでは、この設定は自動的に「最適化する」になるため、整合性を取る意味でも適用が推奨されます。

レポートするオーディエンスセグメントの追加

これは、キャンペーンや広告グループのオーディエンス設定に、新しいオーディエンスセグメントを「モニタリング」設定で追加することを提案するものです。

ここで重要なのは、設定が「ターゲティング」ではなく「モニタリング」である点です。「ターゲティング」は、指定したオーディエンスにのみ広告配信を絞り込む設定ですが、「モニタリング」は、配信対象を絞り込むことなく、指定したオーディエンスに該当するユーザーのパフォーマンスデータを収集するための設定です。これにより、例えば「購買意欲の高いユーザー層」や「特定の商品カテゴリに興味があるユーザー層」が、自社の広告に対してどのような反応を示すのか(クリック率、コンバージョン率など)を把握できます。

この提案を適用するメリットは大きく2つあります。一つは、自社が想定していなかったような有望なオーディエンスを発見できる可能性があることです。もう一つは、スマート自動入札を利用しているキャンペーンにおいて、ここで追加したオーディエンス情報がAIの学習シグナルとして活用され、入札の精度向上に貢献することです。配信対象を狭めるリスクがないため、比較的安全に適用できる最適化案と言えるでしょう。

【最重要警告】絶対に自動適用してはいけない危険な最適化案

これまで最適化案のメリットや便利な側面を解説してきましたが、ここからは最も重要な警告をお伝えします。最適化案の中には、安易に自動適用してしまうと、意図せず広告の成果を著しく悪化させたり、広告費を暴走させたりする、極めて「危険」なものが存在します。これらの提案については、必ず手動で内容を吟味し、自社の戦略と照らし合わせて慎重に判断する必要があります。

特に影響が大きく、原則として自動適用を「絶対にしない」と決めておくべき最適化案は、次の5種類です。

- レスポンシブ検索広告の追加

- レスポンシブ検索広告の改善

- 重複キーワードの削除

- 競合する除外キーワードの削除

- 入札戦略に関するすべてのもの

これらの提案がなぜ危険なのか、具体的な理由とともに詳しく解説していきます。

危険な提案1:レスポンシブ検索広告の追加

この最適化案は、レスポンシブ検索広告(RSA)が設定されていない広告グループに対して、既存の広告(拡張テキスト広告など)のテキストアセットを基に、RSAを自動で生成・追加するものです。一見、広告のバリエーションを増やしてくれる親切な提案に見えますが、ここに大きな落とし穴があります。

RSAは、登録された複数の見出しと説明文をAIが自動で組み合わせて広告を表示します。しかし、AIが生成する組み合わせが、必ずしも文脈として正しく、ブランドイメージに合致しているとは限りません。例えば、「高品質なAサービス」という見出しと、「今ならBが無料」という別の広告の説明文が組み合わさり、「高品質なBが無料」といった、事実とは異なる、あるいは誤解を招く広告が表示されてしまう可能性があります。特に、法規制の厳しい業種や、ブランドイメージを厳格に管理している企業にとって、このような意図しない広告の表示は致命的な問題に発展しかねません。広告クリエイティブは、企業の顔でありメッセージそのものです。その生成を完全に自動化に委ねることは、大きなリスクを伴うため、自動適用は絶対に避けるべきです。

危険な提案2:レスポンシブ検索広告の改善

こちらは、既存のレスポンシブ検索広告の評価が「低い」または「平均的」である場合に、新しい見出しや説明文を自動で追加して改善を図るという提案です。これも「追加」と同様に非常に危険です。

この提案のリスクは、既存のアセットを上書きしてしまう可能性がある点です。例えば、RSAのアセット(見出しや説明文)が上限数まで埋まっている状態でこの提案を自動適用すると、AIは既存のアセットのどれかを削除し、新しいものを追加しようとします。もし、削除されたアセットが、マーケティング戦略上、意図的に設定していた重要な訴求ポイントだった場合、広告の成果が大きく損なわれることになります。また、AIが提案する文言が、自社の最新のキャンペーン内容や訴求したいメッセージと乖離している可能性も十分に考えられます。広告文の改善は、必ず人間の目でプレビューを確認し、意図した通りの組み合わせになるかを検証した上で、手動で行うべき作業です。

危険な提案3:重複キーワードの削除

この最適化案は、アカウント内に意味的に類似したキーワードが複数存在する場合に、パフォーマンスが低い方を削除してアカウント構造をシンプルにすることを提案するものです。しかし、広告運用に習熟した担当者は、意図的に「重複」したキーワードを異なるマッチタイプで設定し、入札単価を調整する戦略(SKAGs:Single Keyword Ad Groupsに近い考え方)を採ることがあります。

例えば、「弁護士 東京」というキーワードを、高めの入札単価で「完全一致」で設定し、より安価な入札単価で「フレーズ一致」でも設定しているとします。これは、最もコンバージョン確度の高い検索に対しては確実に広告を表示させつつ、少し広い範囲の検索に対しても機会を逃さないようにするという高度な入札戦略です。しかし、Googleのシステムはこれを単なる「重複」と判断し、パフォーマンスが低い方のキーワード(この場合、フレーズ一致)を削除するよう提案してくる可能性があります。これを自動適用してしまうと、長期間かけて構築した緻密な入札戦略が、一瞬で破壊されてしまうのです。キーワードの重複は、必ずその意図を確認した上で、手動で判断すべきです。

危険な提案4:競合する除外キーワードの削除

これは、設定している「除外キーワード」が、配信したい「キーワード」の表示を妨げている(競合している)場合に、その除外キーワードを削除することを提案するものです。この提案も、運用者の意図を無視してアカウントを破壊する可能性があるため、非常に危険です。

例えば、部分一致キーワード「リフォーム」を配信しつつ、コンバージョンに繋がりにくいと判断した「DIY」という単語をキャンペーンレベルで除外キーワードに設定しているとします。この状態で、「リフォーム DIY」というフレーズ一致キーワードを追加した場合、このキーワードは除外設定によってブロックされてしまいます。そこで、AIが「競合している除外キーワード『DIY』を削除しましょう」と提案してくるのです。これを適用すると、確かに「リフォーム DIY」は配信されるようになりますが、同時に、これまで除外できていた「リフォーム 無料 DIY」「リフォーム ブログ」といった、意図しない無数の検索語句に対しても広告が表示されるようになり、広告費を著しく浪費する結果に繋がります。除外キーワードの管理は、アカウントの費用対効果を維持するための最後の砦です。その変更は、極めて慎重に行わなければなりません。

危険な提案5:入札戦略に関するものすべて

これが最も警戒すべきカテゴリーです。キャンペーンの入札戦略や、目標コンバージョン単価(tCPA)、目標広告費用対効果(tROAS)といった、広告の成果と予算に直結する根幹部分の変更提案は、いかなる場合も自動適用すべきではありません。

AIは、より多くのコンバージョンを獲得するために、入札戦略を「クリック数の最大化」から「コンバージョン数の最大化」へ変更するよう提案したり、目標CPAの引き上げを推奨したりします。これらの変更は、確かにコンバージョン数を増やすかもしれませんが、その代償としてCPAが高騰し、事業の採算ラインを大きく超えてしまうリスクを常に内包しています。広告予算は、事業計画そのものです。その使い方をAIに完全に委ねてしまうことは、経営判断を放棄するに等しい行為と言っても過言ではありません。

具体的には、以下のようなタイトルの最適化案が表示された場合は、自動適用の対象から必ず除外してください。

- 目標インプレッションシェアを利用して、広告費用対効果を上げる

- 「クリック数の最大化」を使って、広告費用対効果を上げる

- 「コンバージョン数の最大化」を使って、広告費用対効果の改善

- 「コンバージョン値の最大化」を使って、広告費用対効果の改善

- 目標コンバージョン単価を使用した「コンバージョン数の最大化」で効率的に入札

- 目標広告費用対効果に沿った「コンバージョン値の最大化」を使用し、より効率的に入札

- 「目標コンバージョン単価の設定」に関するもの

- 「目標広告費用対効果の設定」に関するもの

- 広告費用対効果の目標値の調整

これらの入札戦略に関する最適化案は、必ず手動でその内容を精査し、ビジネスへの影響を十分にシミュレーションした上で、自己の責任において判断を下すようにしてください。

まとめ:最適化案を「使いこなす」ための心構え

本記事では、Google広告の「最適化案」機能について、その仕組みから具体的な活用法、そして絶対に注意すべき点までを詳細に解説してきました。最適化案は、現代の複雑化した広告運用において、もはや欠かすことのできない羅針盤のような存在です。

特に、広告運用に多くの時間を割くことが難しい、あるいは専門の担当者を置くことができない体制の企業にとって、GoogleのAIが改善のヒントを自動で提示してくれるこの機能は、強力な味方となるでしょう。人間では見落としがちな細かな問題点を発見し、新たなキーワードやオーディエンスの可能性を示唆し、そして何より、改善施策の実行にかかる時間を劇的に短縮してくれます。

しかし、繰り返しになりますが、最も重要なのは、最適化案を「鵜呑み」にしないことです。AIはあくまで過去のデータに基づいて確率論的な提案をしているに過ぎず、皆様のビジネスが持つ独自の戦略や目標、そして未来の市場の変化までは予測できません。提示された提案を無批判に適用した結果、意図しない広告が表示されたり、予算が暴走したりといった「大きな損失」に繋がるリスクは常に存在します。

成功への鍵は、最適化案を「使う」のではなく、「使いこなす」という姿勢にあります。AIを優秀な副操縦士として隣に座らせつつも、最終的な進路を決定する機長は、あくまで運用者である皆様自身です。提示された案の一つひとつを、「なぜこの提案が出てきたのか?」「自社のKPIに照らして本当に有効か?」「他にリスクはないか?」という批判的な視点で吟味し、取捨選択していく。このプロセスこそが、最適化案の真価を引き出す唯一の方法です。

まだこの機能に触れたことがないのであれば、まずは管理画面の「最適化案」ページを「見るだけ」でも構いませんので、どのような提案が来ているかを確認することから始めてみてください。そこには、きっとあなたの広告アカウントを次のステージへと導く、思いがけない改善のヒントが眠っているはずです。

当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで

・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安

・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい

・記事に書いてない問題点が発生している

・記事を読んでもよくわからなかった

など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう

▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)