宣伝失礼しました。本編に移ります。

Web広告における顧客獲得競争が激化する現代において、費用対効果の高い新規顧客獲得は、あらゆるビジネスにとって最重要課題です。検索広告はニーズが明確なユーザーにアプローチできる一方で、クリック単価の高騰に悩まされるケースも少なくありません。かたやディスプレイ広告は広く配信できるものの、コンバージョンに繋がりにくいという側面があります。

この「検索広告」と「ディスプレイ広告」の間に存在する、極めて有望な見込み顧客層にアプローチする手法が『検索履歴ターゲティング』です。具体的には、過去に特定のキーワードで検索したという「能動的な行動」を取ったユーザーに対し、ディスプレイ広告のビジュアル表現で効果的に訴求する、獲得型広告の強力な一手となります。

かつてこの手法はYahoo!広告の「サーチターゲティング」が代名詞でしたが、2025年7月をもって仕様が大きく変更され、後継機能へと移行しました。この変化は、広告運用者にとって大きな転換点であり、最新の知識なくして成果を出すことは困難です。

本記事では、このYahoo!広告の仕様変更を完全網羅し、後継機能である「高度なセグメント」を徹底解説します。さらに、Google広告における類似機能「カスタムオーディエンス」との違いや、両プラットフォームを横断した戦略的な活用法、成果を最大化するための具体的な設定方法から効果測定まで、コンバージョン獲得に特化した実践的ノウハウを網羅的にお届けします。本記事を読めば、検索履歴ターゲティングを駆使して競合に差をつけるための、全ての知識が手に入ります。

第一部:検索履歴ターゲティングの基礎知識【2025年版】

まず初めに、この強力なターゲティング手法の根幹をなす概念と、現在の主要プラットフォームにおける位置づけを正確に理解することが不可欠です。特に、Yahoo!広告における歴史的な機能変更は、今後の戦略を立てる上で最も重要なポイントとなります。

検索履歴ターゲティングの定義と本質

検索履歴ターゲティングとは、一言で言えば「過去に特定のキーワードで検索行動を行ったユーザーを追跡し、後日、様々なウェブサイトやアプリの広告枠(ディスプレイ広告枠)に広告を表示する」ターゲティング手法です。この手法の最大の本質は、ユーザーの「検索」という、極めて能動的で、ニーズや課題が色濃く反映された行動履歴を基点にしている点にあります。

例えば、あるユーザーが「BtoB マーケティング 支援」と検索したとします。このユーザーは、現時点でBtoBマーケティングに関する何らかの課題を抱えており、その解決策を探している可能性が非常に高いと判断できます。検索広告であれば、その検索結果画面に直接テキスト広告を表示できますが、ユーザーがその場でクリックしなかったり、複数のサイトを比較検討するために一度離脱してしまったりするケースは少なくありません。

検索履歴ターゲティングは、まさにこの「一度離脱してしまったが、明確なニーズを持つユーザー」をターゲットにします。そのユーザーが後日、ニュースサイトを閲覧したり、趣味のブログを読んでいたりする際に、ディスプレイ広告のフォーマット(画像や動画)で「BtoBマーケティングなら弊社にお任せください」といった広告を提示するのです。これにより、検索広告ではリーチできなかった層への再アプローチや、テキストだけでは伝えきれないサービスの魅力を視覚的に訴求することが可能となり、コンバージョン獲得の機会を大幅に拡大させることができます。

この「ニーズの顕在度」と「アプローチの柔軟性」を両立できる点が、検索履歴ターゲティングが獲得型広告において極めて強力な武器とされる所以です。

【重要】Yahoo!広告における『サーチキーワードターゲティング』の提供終了と後継機能

日本のWeb広告市場において、検索履歴ターゲティングの代名詞として長らく存在してきたのが、Yahoo!広告(YDA)の「サーチキーワードターゲティング」でした。しかし、広告プラットフォームの進化に伴い、この機能は2025年7月22日より順次提供を終了し、新たな機能へと移行しました。この変更点を理解せずに過去の知識のまま運用を続けることは、機会損失に直結するため、必ず把握しておく必要があります。

後継機能:オーディエンスリストターゲティング内『高度なセグメント』

従来の「サーチキーワードターゲティング」の役割は、現在、「オーディエンスリストターゲティング」の中にある「高度なセグメント」という機能が担っています。基本的な思想は同じで、広告主が指定したキーワードを過去に検索したユーザーに広告を配信するものです。しかし、その仕組みには一点、決定的な違いが存在します。

旧機能との最大の違い:キーワードの「自動拡張」

従来のサーチキーワードターゲティングでは、広告主が指定したキーワードとユーザーの検索語句が一致した場合にターゲティング対象となっていました。一方で、後継機能である「高度なセグメント」では、広告主が入力したキーワードを基に、Yahoo!の機械学習が「関連性が高い」と判断した他の検索キーワードまで自動で対象を拡張して配信される仕組みとなっています。例えば、「人事評価システム 導入」というキーワードを設定した場合、AIが関連性が高いと判断すれば「タレントマネジメントシステム 比較」や「OKRツール おすすめ」といったキーワードで検索したユーザーにも広告が配信される可能性があるのです。

この変更は、リーチできるユーザー層が広がるというメリットがある一方で、広告主の意図しないキーワードまで対象が広がり、ターゲティングの精度が低下するリスクもはらんでいます。この「自動拡張」という特性を理解した上で、キーワード選定や効果測定を行うことが、新しいYahoo!広告で成果を出すための鍵となります。

Google広告における類似機能『カスタムオーディエンス』

Yahoo!広告と並ぶ主要プラットフォームであるGoogle広告にも、検索履歴を活用したターゲティング機能が存在します。それが「カスタムオーディエンス(カスタムセグメント)」です。これは、Yahoo!広告の「高度なセグメント」と考え方は似ていますが、より広告主側でのコントロール性が高いという特徴があります。

Googleのカスタムオーディエンスでは、「これらのいずれかのキーワードをGoogleで検索したユーザー」という条件でオーディエンスセグメントを作成できます。これは、Yahoo!の旧サーチキーワードターゲティングに非常に近い考え方であり、指定したキーワードに基づいて、より厳密なターゲティングを行いたい場合に有効です。例えば、「東京 不動産投資 セミナー」と検索したユーザーのみに絞ってアプローチすることが可能です。

さらに、Googleではキーワードだけでなく、特定のURL(例:競合他社のウェブサイト)やアプリを指定して、それらを閲覧・利用するユーザーに似た傾向を持つユーザーにアプローチすることもできます。このように、Google広告のカスタムオーディエンスは、広告主の戦略に応じて柔軟な設定が可能となっており、Yahoo!広告の「高度なセグメント」とは異なるメリットが存在します。本記事では、この両プラットフォームの機能を深く理解し、戦略的に使い分ける方法についても後述します。

第二部:主要プラットフォームにおける掲載面と配信ネットワーク

検索履歴ターゲティングでアプローチするユーザーに対し、実際にどこで広告が表示されるのか。その掲載面の広さと質は、広告効果を大きく左右します。ここでは、Yahoo!広告とGoogle広告のそれぞれの配信ネットワークについて解説します。

Yahoo!広告(YDA)の掲載ネットワーク

Yahoo!ディスプレイ広告(YDA)の配信先は、Yahoo! JAPANが運営する多岐にわたるサービスと、厳選された提携パートナーサイトで構成されています。日本国内で絶大なリーチを誇るプラットフォームであり、多様なユーザー層に接触することが可能です。

主な掲載先:

- Yahoo! JAPAN トップページ:日本のインターネットの玄関口とも言える場所に広告を掲載できます。特にPC版のトップページに表示される「ブランドパネル」は、非常に多くのユーザーの目に触れるため、強いインパクトを与えられます。

- Yahoo!ニュース:国内最大級のニュースサイトであり、ビジネスパーソンから主婦層まで、幅広いユーザーが日々利用しています。時事情報に関心が高いユーザー層へのアプローチに最適です。

- Yahoo!知恵袋:具体的な悩みや疑問を持つユーザーが集まるQ&Aサイトです。ユーザーの課題解決意欲が高いタイミングで広告を表示できる可能性があります。

- Yahoo!ファイナンス:投資や経済に関心が高いユーザーが多く利用します。金融商品やBtoBサービスなどとの相性が良い掲載面です。

- 提携パートナーサイト:朝日新聞デジタル、毎日新聞、食べログ、All About、クックパッドなど、各ジャンルにおける主要なウェブサイトがパートナーとなっています。これにより、ユーザーの興味関心に合わせた、より文脈的なアプローチが可能になります。

このように、Yahoo!広告のネットワークは、質の高いメディアに支えられており、検索履歴という「興味の起点」と、閲覧中の「コンテンツの文脈」を掛け合わせた、効果的な広告配信を実現します。

Googleディスプレイネットワーク(GDN)の掲載ネットワーク

一方、Google広告の検索履歴ターゲティング(カスタムオーディエンス)が利用するGoogleディスプレイネットワーク(GDN)は、そのリーチの広大さにおいて世界最大級の規模を誇ります。全世界のインターネットユーザーの90%以上にリーチ可能とされており、そのネットワークはウェブサイトに留まりません。

主な掲載先:

- ウェブサイト:世界中のニュースサイト、ブログ、専門情報サイトなど、200万以上のウェブサイトがGDNのパートナーとなっています。ニッチなジャンルのサイトも多数含まれており、非常に細かいターゲティングが可能です。

- YouTube:世界最大の動画プラットフォームであるYouTubeのインストリーム広告(動画の再生前後や途中)や、関連動画の横、検索結果画面などに広告を配信できます。動画というリッチなフォーマットでユーザーに訴求できるのは大きな強みです。

- Gmail:Gmailの受信トレイの「プロモーション」タブや「ソーシャル」タブの上部に、メール形式で広告を表示できます。ユーザーがメールをチェックするというプライベートなタイミングで、パーソナライズされた広告を届けられます。

- モバイルアプリ:GDNに加盟している数多くのスマートフォンアプリ内に、バナー広告や全画面広告として表示させることができます。ゲームやユーティリティなど、ユーザーが日常的に利用するアプリ内での接触が可能です。

GDNの強みは、この圧倒的なリーチと掲載面の多様性です。ウェブサイト閲覧中だけでなく、動画視聴中、メール確認中、アプリ利用中といった、ユーザーのあらゆるオンライン行動の瞬間に広告を届けることができるため、Yahoo!広告とはまた異なる角度からのアプローチ戦略を組み立てることが可能となります。

第三部:類似ターゲティング手法との徹底比較

検索履歴ターゲティングの価値を最大限に引き出すためには、他のターゲティング手法との違いを明確に理解し、それぞれの役割分担を戦略的に設計することが不可欠です。ここでは、特に混同されやすい主要な手法と比較し、その本質的な違いと連携方法を解説します。

| 広告手法 | ターゲティング基点 | 主たる目的 | メインターゲット層 |

|---|---|---|---|

| 検索履歴ターゲティング | 過去の検索キーワード | サイト未訪問の新規見込み客獲得 | 潜在ニーズ顕在層 |

| 検索広告 | 「今」の検索キーワード | 課題解決意欲が最も高いユーザーの獲得 | 顕在層 |

| サイトリターゲティング | 自社サイトへの訪問履歴 | 一度接点を持ったユーザーの再来訪・CV促進 | 見込み客 |

| コンテンツターゲティング | 配信「面」のコンテンツ内容 | 特定のテーマに関心を持つユーザーへのアプローチ | 潜在層 |

検索広告との違いと連携戦略

検索広告と検索履歴ターゲティングは、どちらも「検索キーワード」を起点とする点で共通していますが、アプローチするタイミングと場所が全く異なります。検索広告はユーザーが検索行動を「行っている最中」の検索結果画面に表示されるのに対し、検索履歴ターゲティングは検索行動を「終えた後」のウェブサイト閲覧中などに表示されます。これは、ニーズの頂点にいるユーザーを狙う「点」のアプローチと、ニーズの余韻が残っているユーザーを狙う「線」のアプローチの違いと言えます。

戦略的連携: 両者は補完関係にあります。まず、検索広告でコンバージョン率の高い「お宝キーワード」を発見します。そのキーワードを検索履歴ターゲティングにも設定することで、検索広告をクリックしなかった層や、比較検討のために離脱した層にもアプローチでき、取りこぼしを防ぎます。逆に、検索広告ではクリック単価が高すぎて手が出せないビッグキーワードも、比較的安価な検索履歴ターゲティングで設定し、見込み客の母集団を形成するという戦略も有効です。検索広告のデータを最大限に活用し、広告効果を面で拡大させていくイメージです。

Yahoo!ディスプレイ広告(YDA)のサーチターゲティングとサイトリターゲティングの違い

この二つの違いは極めて明確で、「自社サイトへの訪問履歴の有無」です。サイトリターゲティングは、一度でも自社サイトを訪れたことがあるユーザー、つまり自社のことや製品・サービスを少なくとも認知しているユーザーに限定した「再アプローチ」の手法です。コンバージョンに最も近い層への最後の一押しとして、非常に高い効果を発揮します。

対して、検索履歴ターゲティングは、たとえ自社サイトを一度も訪れたことがなくても、「関連キーワードで検索した」という事実だけでターゲティングが可能です。これは、自社の存在を知らない全く新しい見込み客、すなわち「新規顧客」を獲得するための手法です。ニーズは顕在化しているものの、まだ自社と接点がない、最も獲得したいユーザー層へアプローチできる点が最大の価値です。

戦略的連携: まず検索履歴ターゲティングで、関連キーワードを検索した新規見込み客に広告を配信し、自社サイトへ誘導します。そして、その訪問者に対してサイトリターゲティング広告を配信し、コンバージョンを確実なものにしていく、という二段構えの戦略が王道です。検索履歴ターゲティングが「見込み客の入り口」を広げ、サイトリターゲティングが「出口での刈り取り」を担う、強力なコンビネーションと言えます。

Yahoo!ディスプレイ広告(YDA)のサーチターゲティングとコンテンツターゲティングの違い

この二つの違いは、ターゲティングの軸が「人」か「面」かという点にあります。検索履歴ターゲティングは、過去に特定の検索行動をした「人」を追跡します。その人がどのウェブサイトを見ていても、ターゲティング対象であれば広告が表示されます。

一方、コンテンツターゲティングは、広告を配信するウェブサイトやアプリの「面」そのものに書かれている内容、つまりコンテンツをターゲティングします。広告主が「人事評価」というキーワードを設定した場合、「人事評価」に関する記事が掲載されているウェブサイトに広告が表示されます。そのページを閲覧しているユーザーが過去に何を探していたかに関わらず、その場の文脈に連動して広告が配信されるのです。

戦略的連携: 両者を組み合わせることで、より精度の高いターゲティングが可能です。例えば、「人事評価システム」と検索した「人」(検索履歴ターゲティング)が、「人事制度改革に関するニュース記事」という「面」(コンテンツターゲティング)を閲覧している、というAND条件で配信すれば、まさにその瞬間に課題解決の情報を求めているであろうユーザーに、ドンピシャのタイミングで広告を届けることができます。ただし、ターゲットを絞りすぎると配信ボリュームが極端に少なくなるため、注意が必要です。

第四部:検索履歴ターゲティングの戦略的活用メリット

検索履歴ターゲティングを広告戦略に組み込むことで、具体的にどのような恩恵が得られるのでしょうか。ここでは、獲得型広告の視点から、この手法がもたらす4つの主要なメリットを深掘りします。

メリット1:検索広告で取りこぼした「比較検討層」への再アプローチ

ユーザーが検索広告をクリックしない理由は様々です。「広告文だけでは魅力が伝わらなかった」「今は情報収集の段階で、複数のサービスを比較したい」「単純に広告掲載順位が低く、目に入らなかった」など、多くのケースが考えられます。これらのユーザーは、ニーズがあるにも関わらず、検索広告だけではコンバージョンに至らなかった「取りこぼし」顧客です。

検索履歴ターゲティングは、この層に対して絶大な効果を発揮します。検索結果というテキスト情報が並ぶ環境から、普段リラックスして閲覧しているウェブサイトという環境へ場面を変え、画像や動画といった視覚的に訴える広告で再アプローチするのです。テキストでは伝えきれなかった製品のデザイン性、サービスの導入事例、お客様の声などをビジュアルで見せることで、一度はスルーしたユーザーの興味を再度喚起し、クリックを促すことができます。これは、一度目のアプローチで失敗した相手に、場所と服装を変えて二度目のアタックを仕掛けるようなもので、コンバージョン獲得の機会を劇的に増やします。

メリット2:サイト未訪問の「潜在ニーズ顕在層」への効率的な新規顧客獲得

これは検索履歴ターゲティングが持つ最大のメリットと言っても過言ではありません。従来のディスプレイ広告(興味関心ターゲティングなど)は、あくまで「おそらく興味があるだろう」という推定に基づくアプローチでした。しかし、検索履歴ターゲティングは、「〇〇と検索した」という明確な意思表示、つまりニーズが顕在化した行動を直接捉えることができます。

特に、検討期間が長いBtoB商材や高価格帯の個人向けサービスなどでは、ユーザーはすぐに問い合わせをするのではなく、時間をかけて情報収集を行います。この情報収集段階にいる、まだ自社の存在を知らないユーザーに、競合他社に先んじてアプローチできるのです。例えば、「MAツール 比較」と検索しているユーザーは、まさにMAツール導入を検討している真っ最中です。このユーザーに対し、自社MAツールの特徴をまとめたバナー広告を表示できれば、非常に効率的に新規の見込み客リスト(リード)を獲得することが可能になります。サイトリターゲティングでは決してリーチできない、最も価値ある新規顧客層への扉を開く鍵、それが検索履歴ターゲティングなのです。

メリット3:デバイスを横断した一貫性のあるアプローチ

現代のユーザーは、単一のデバイスで購買行動を完結させることは稀です。例えば、通勤中にスマートフォンで情報収集し、会社のPCで詳細を比較検討、そして自宅のタブレットで購入を決定する、といったように複数のデバイスを使い分けるのが当たり前になっています。Yahoo!やGoogleのようなプラットフォームは、同一アカウントでログインしているユーザーを同一人物として認識するため、デバイスをまたいで広告を配信することが可能です。

これにより、一貫性のあるコミュニケーションが実現します。例えば、ユーザーが会社のPCで「SaaS 勤怠管理システム」と検索したとします。そのユーザーが帰宅後、スマートフォンでニュースサイトを見ているときに、同じ勤怠管理システムの広告を表示する。このように、ユーザーの生活シーンに合わせて継続的に接触することで、自社サービスの記憶を定着させ、検討候補として常に名前を挙げてもらうことができます。デバイスの壁を越えてユーザーを追いかけることで、コンバージョンに至るまでの長い道のりをサポートし続けることができるのです。

メリット4:検索広告より低CPCでの見込み客獲得

一般的に、ディスプレイ広告は検索広告に比べてクリック単価(CPC)が低い傾向にあります。検索履歴ターゲティングもディスプレイ広告の一種であるため、この恩恵を受けることができます。特に、検索広告では競争が激しく、1クリック数千円にもなるようなビッグキーワードや人気キーワードでも、検索履歴ターゲティングであれば、比較的安価なCPCで見込み客にアプローチできる可能性があります。

これは、広告が表示される環境の違いに起因します。検索広告は「今すぐ客」を奪い合う入札競争の最前線ですが、ディスプレイ広告の表示面は多岐にわたり、競争環境が比較的緩やかだからです。もちろん、CPCが低いからといって必ずしも費用対効果が高いとは限りません。コンバージョン率(CVR)とのバランスを考慮する必要はありますが、検索広告の予算が限られている場合や、より多くの見込み客に低コストでリーチしたい場合には、非常に有効な選択肢となります。検索広告の予算を補完し、獲得効率を最大化する上で、このコストメリットは大きな魅力です。

第五部:検索履歴ターゲティングの注意点とデメリット

多くのメリットを持つ検索履歴ターゲティングですが、万能ではありません。その特性を理解せず闇雲に運用すると、期待した成果が得られないばかりか、無駄な広告費を消化してしまう可能性もあります。ここでは、事前に把握しておくべき4つの注意点とデメリットを解説します。

デメリット1:プラットフォームによるキーワード仕様の違い

第一部でも触れた通り、Yahoo!広告とGoogle広告では、キーワードの扱いや仕様が異なります。この違いを理解しないまま同じ感覚で運用すると、意図しない結果を招くことがあります。

- Yahoo!広告「高度なセグメント」の注意点: 最大の注意点は、設定したキーワードからAIによって対象が「自動拡張」される点です。これによりリーチは広がりますが、例えば「弁護士 相談」というキーワードが「司法書士 相談」や「行政書士 無料相談」にまで拡張されてしまう可能性があります。自社のサービスと関連性の薄いユーザーにまで広告が表示され、費用対効果が悪化するリスクがあります。キーワードは、拡張されることを見越して、より自社のビジネスの核に近いものを選ぶ慎重さが求められます。また、除外キーワードの設定ができないため、事前のキーワード精査が極めて重要です。

- Google広告「カスタムオーディエンス」の注意点: Google広告では、より厳密にキーワードを指定できますが、その分、配信対象が狭まりやすいという側面があります。また、「検索キーワード」に基づくターゲティングは、YouTubeキャンペーンやGmailキャンペーンなど、一部のキャンペーンタイプでの利用に限定される場合があります。ディスプレイキャンペーンで広く利用できるのは、キーワードを基にした「興味関心」のターゲティングであり、これは検索行動だけでなく閲覧履歴なども加味されるため、純粋な検索履歴ターゲティングとは少し意味合いが異なります。各プラットフォームの仕様を正確に理解し、目的に応じて使い分ける必要があります。

デメリット2:キーワードごとの詳細な効果測定の困難さ

特にYahoo!広告の「高度なセグメント」において顕著なデメリットです。キーワードが自動で拡張されるため、最終的にコンバージョンに至ったユーザーが、元々設定したキーワードで検索したのか、それとも拡張された先の別のキーワードで検索したのかを正確に把握することが困難です。レポート上では、設定したキーワードリスト単位での成果しか確認できないため、「どのキーワードが本当に有効だったのか」という詳細な分析が難しくなっています。

これにより、キーワードリストの最適化が感覚的になりがちです。成果の悪いリストを停止することはできても、リストの中でどのキーワードが足を引っ張っているのかを特定しづらいため、PDCAサイクルを高速で回す上での障壁となり得ます。この課題に対しては、キーワードのテーマごとにリストを細かく分ける、検索広告のデータをよりどころにする、といった工夫が必要になります。

デメリット3:緊急性の高い商材との相性

検索履歴ターゲティングは、ユーザーが検索行動を終え、別のことをしているタイミングで広告を表示する手法です。そのため、コンバージョンまでの検討期間が極端に短い、緊急性の高い商材とは相性が悪い傾向にあります。例えば、「水道管 水漏れ 修理」「鍵開け業者 24時間」といったキーワードで検索しているユーザーは、今まさに問題を解決してくれる業者を探しており、数分から数時間以内に意思決定を行います。

このようなユーザーに対して、検索から数時間後や翌日にディスプレイ広告を表示しても、その頃にはすでに問題が解決している(他社でコンバージョン済みである)可能性が非常に高いのです。広告が表示される頃には、ユーザーのニーズは消滅しており、クリックされる可能性は極めて低くなります。緊急性の高い商材は、検索したその瞬間にアプローチできる検索広告が最も効果的であり、検索履歴ターゲティングは不向きと言えるでしょう。

デメリット4:リーチ数不足によるスケール課題

この手法は、過去に指定のキーワードを検索したユーザーが対象となるため、そのキーワードの検索ボリュームに配信量が大きく依存します。非常にニッチな業界の専門用語や、検索する人がほとんどいないような具体的なキーワードを多数設定しても、ターゲティング対象となるユーザー(オーディエンス)の母数が少なすぎて、広告がほとんど表示されない(インプレッションが出ない)という事態に陥ることがあります。

特に、Yahoo!広告では、サーチキーワードリストを作成する際に、過去30日間のリーチ数(推定)が1,000未満のキーワードは使用が推奨されません。成果を出すためにはある程度の配信ボリュームが必要であり、あまりに対象を絞り込みすぎると、広告キャンペーンとしてスケールさせることが難しくなります。キーワード選定の際には、自社のターゲットとの関連性と同時に、十分な検索ボリュームがあるかどうかも考慮する必要があります。

第六部:成果を最大化する実践的運用戦略

検索履歴ターゲティングの理論を理解した上で、次に重要になるのが「いかにして成果に繋げるか」という実践的な運用ノウハウです。ここでは、成果を左右する「キーワード戦略」と「クリエイティブ戦略」の2大要素について、具体的なアクションプランを交えて解説します。

成果を左右するキーワードリスト戦略

検索履歴ターゲティングの成否は、9割がキーワードリストの質で決まると言っても過言ではありません。どのようなキーワードで検索したユーザーを狙うのか、その設計が全ての土台となります。

検索広告のパフォーマンスデータを活用したキーワード選定

最も確実で効果的なのは、すでに運用している検索広告のデータを活用することです。検索広告のレポートを確認し、実際にコンバージョンに繋がっている「実績のあるキーワード」を抽出します。これらのキーワードは、自社のビジネスと親和性が高く、成約意欲の高いユーザーが使用していることが証明されています。このキーワードリストを検索履歴ターゲティングにそのまま活用することで、初期から高い成果が期待できます。また、コンバージョンには至っていないものの、クリック率が高いキーワードや、表示回数が多いキーワードも、ユーザーの関心が高い証拠であり、リストに加える価値があります。

ユーザーの検索意図を捉える「ジャーニーキーワード」の選定

ユーザーは、いきなり「商品名 購入」と検索するわけではありません。その手前には、情報収集や比較検討の段階が存在します。このカスタマージャーニーを意識したキーワードを選定することが重要です。

- 課題認識・情報収集フェーズ:「〇〇 課題」「〇〇 方法」「〇〇とは」など、ユーザーが自身の課題に気づき、基本的な情報を集めている段階のキーワード。

- 比較検討フェーズ:「〇〇 比較」「〇〇 おすすめ」「〇〇 評判」「〇〇 事例」など、複数の選択肢の中から最適なものを選ぼうとしている段階のキーワード。

例えば、勤怠管理システムを販売している場合、「勤怠管理システム 導入」という直接的なキーワードだけでなく、「働き方改革 法改正」「テレワーク 勤怠管理 課題」「ジョブ型雇用 人事評価」といった、より上流の課題に関連するキーワードで検索しているユーザーも将来的な見込み客となります。これらのユーザーに早期段階で接触することで、第一想起を獲得する狙いがあります。

競合他社の名称やサービス名を利用したスイッチング戦略

これは非常に直接的で、効果の高い手法の一つです。競合他社の社名や製品・サービス名で検索しているユーザーは、その分野に強い関心を持っていることが明らかです。そのユーザーに対して、「〇〇(競合名)をご検討中の方へ。弊社の△△ならこんなメリットが!」といったメッセージの広告を表示することで、比較検討の土俵に上がり、顧客を奪う(スイッチングさせる)ことを狙います。特に、業界内で明確な競合が存在する場合や、自社製品に価格や機能面での優位性がある場合に有効な戦略です。ただし、広告文での他社名の使用は、各プラットフォームの広告掲載基準や、商標権に抵触しないよう細心の注意が必要です。

コンバージョンを加速させるクリエイティブ戦略

優れたキーワードリストを用意しても、広告クリエイティブがユーザーの心に響かなければクリックには至りません。検索履歴ターゲティングでは、ユーザーの検索意図を汲み取ったクリエイティブを作成することが成功の鍵です。

検索キーワードとの連動性を意識したメッセージング

最も重要なのは、ユーザーが検索したキーワードの「意図」に応えるメッセージを広告クリエイティブに込めることです。キーワードリストをテーマごとに細かくグルーピングし、それぞれのグループに最適化された広告を作成します。

- 「比較」キーワードで検索したユーザーへ:「選ばれる3つの理由」「他社との違いが一目でわかる比較表」「導入実績No.1」など、客観的な優位性や判断材料を提示するクリエイティブが有効です。

- 「価格」キーワードで検索したユーザーへ:「初期費用0円キャンペーン中」「月額〇〇円から始められる」「今なら30日間無料トライアル」など、価格的なメリットを前面に押し出したクリエイティブが響きます。

- 「課題」キーワードで検索したユーザーへ:「そのお悩み、〇〇が解決します」「△△にお困りではありませんか?」など、ユーザーの抱えるペインに共感し、解決策を提示するクリエイティブが効果的です。

このように、ユーザーの検索行動の裏にある心理を読み解き、「そう、それが知りたかったんだ」と思わせるクリエイティブを用意することで、クリック率は劇的に向上します。

テキスト、バナー、動画の最適な使い分け

ディスプレイ広告では多様なフォーマットが利用できます。それぞれの特性を理解し、目的に応じて使い分けることが重要です。

- テキスト広告:最もシンプルで作成が容易です。クリエイティブのテストを高速で行いたい場合や、伝えたいメッセージが端的な場合に有効です。

- バナー広告(画像広告):製品のデザインやブランドイメージを視覚的に伝えたい場合に最適です。複雑な情報も図やイラストで分かりやすく表現できます。A/Bテストを行う際は、色や人物写真の有無、キャッチコピーの位置などを変えた複数のパターンを用意しましょう。

- 動画広告:サービスの利用イメージや導入事例などをストーリー仕立てで伝えたい場合に最も効果的です。短い時間で多くの情報を伝えられ、ユーザーの感情に訴えかける力が強いフォーマットです。

可能であれば、複数のフォーマットを入稿し、どの形式がターゲットユーザーに最も響くのかをテストすることをお勧めします。

第七部:【2025年版】プラットフォーム別・設定手順ガイド

ここでは、Yahoo!広告の「高度なセグメント」とGoogle広告の「カスタムオーディエンス」について、実際の管理画面に基づいた具体的な設定手順を解説します。

【Yahoo!広告】高度なセグメント(キーワード)の設定手順

Yahoo!広告では、まず「サーチキーワードリスト」を共有ライブラリーに作成し、それを広告グループに紐付ける形で設定します。2025年7月以降、このリストが「高度なセグメント」として機能します。

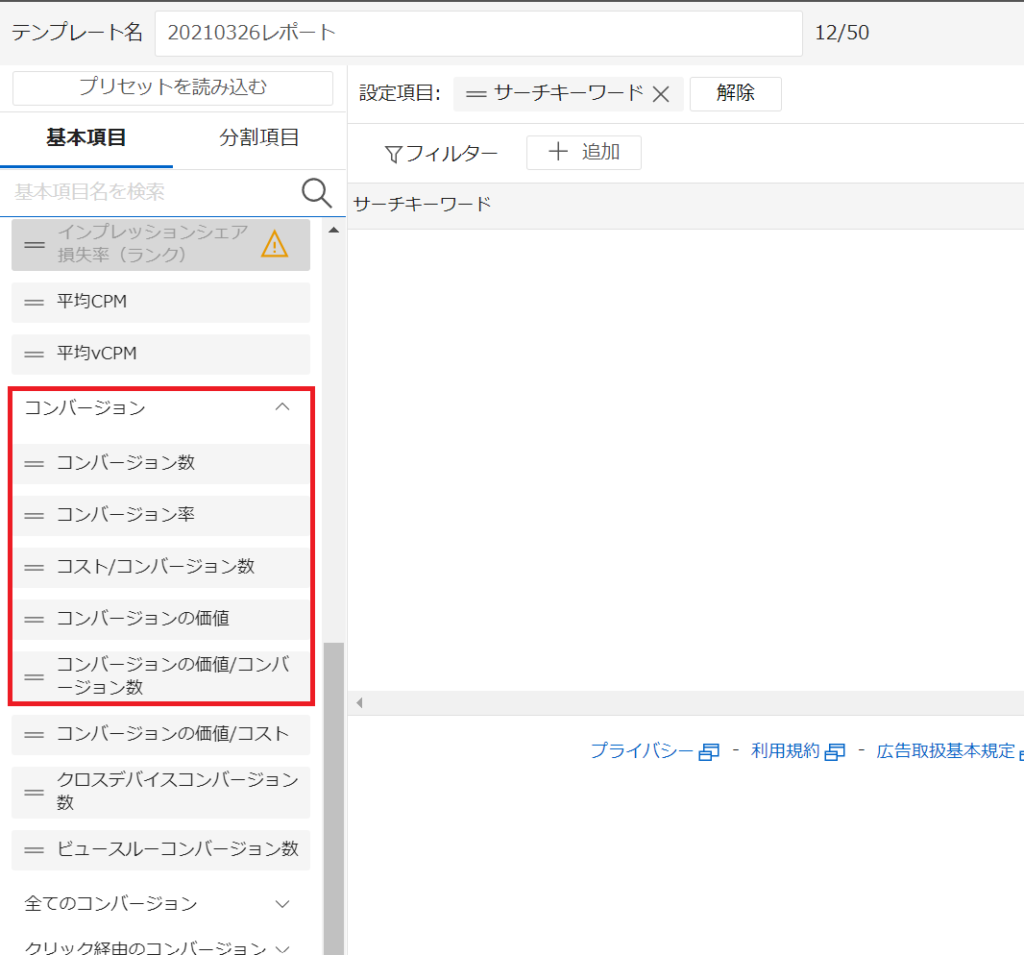

ステップ1:サーチキーワードリストの作成

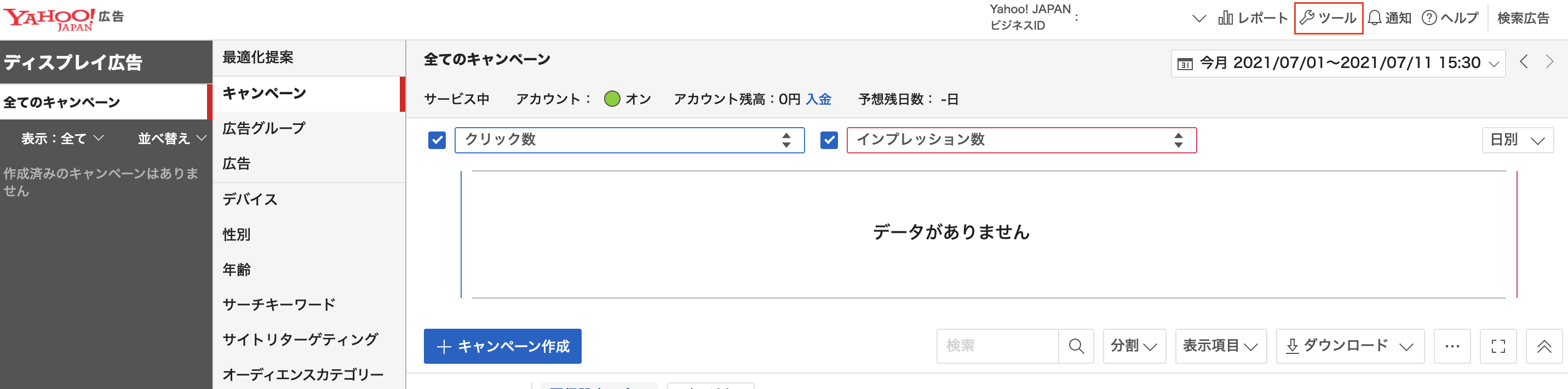

1. 広告管理ツール右上の「ツール」(スパナアイコン)をクリックします。

2. 表示されたメニューの「共有ライブラリー」内にある「サーチキーワードリスト」を選択します。

3. 「+サーチキーワードリスト作成」ボタンを押します。

4. 「サーチキーワードリスト名」に管理しやすい名前(例:「MAツール_比較検討層」)を入力し、「説明」は任意で記入します。

5. 「サーチキーワードの入力」欄に、ターゲットとしたいユーザーが検索するキーワードを入力します。改行することで複数のキーワードを追加できます。

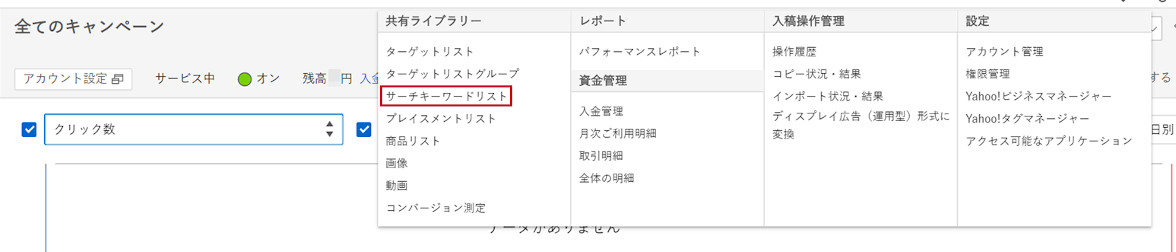

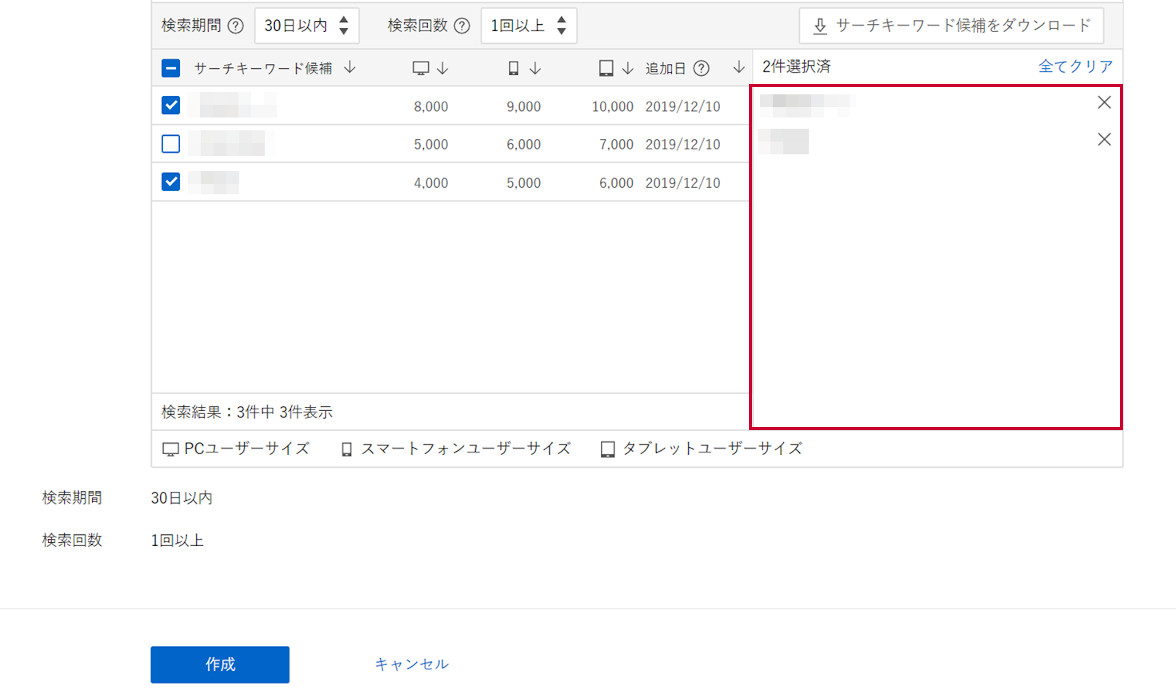

6. 「キーワードから候補を探す」または「URLから候補を探す」機能を使い、関連キーワードのヒントを得ることも可能です。任意のキーワードやURLを入力します。

7. 「候補を表示」ボタンを押すと、関連キーワードが一覧で表示されます。

8. リストに加えたいキーワードのチェックボックスにチェックを入れると、右側の「選択済」欄に追加されます。

9. 追加できるキーワードは500件までです。右側の「選択済」欄で内容を確認します。

10. 不要なキーワードは「×」ボタンで除外できます。

11. 最後に「作成」ボタンを押して、リスト作成は完了です。

ステップ2:キャンペーン・広告グループへの設定

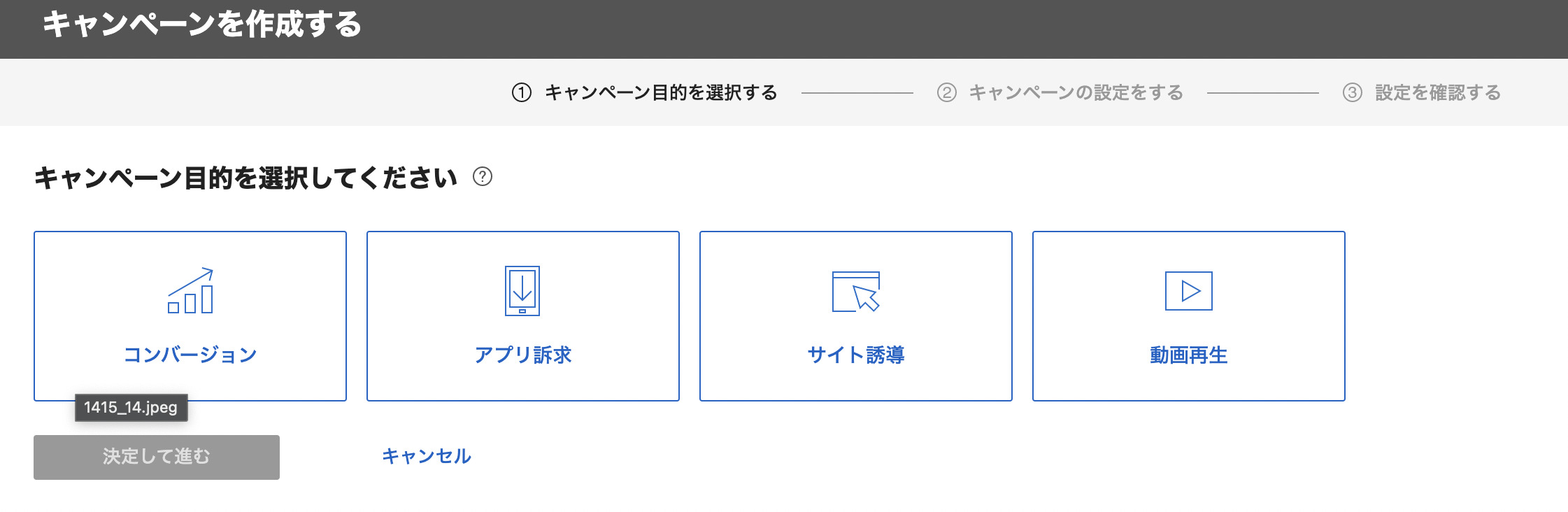

1. ディスプレイ広告(運用型)のキャンペーン作成画面に進みます。

2. キャンペーン目的を「コンバージョン」や「サイト誘導」などから選択します。

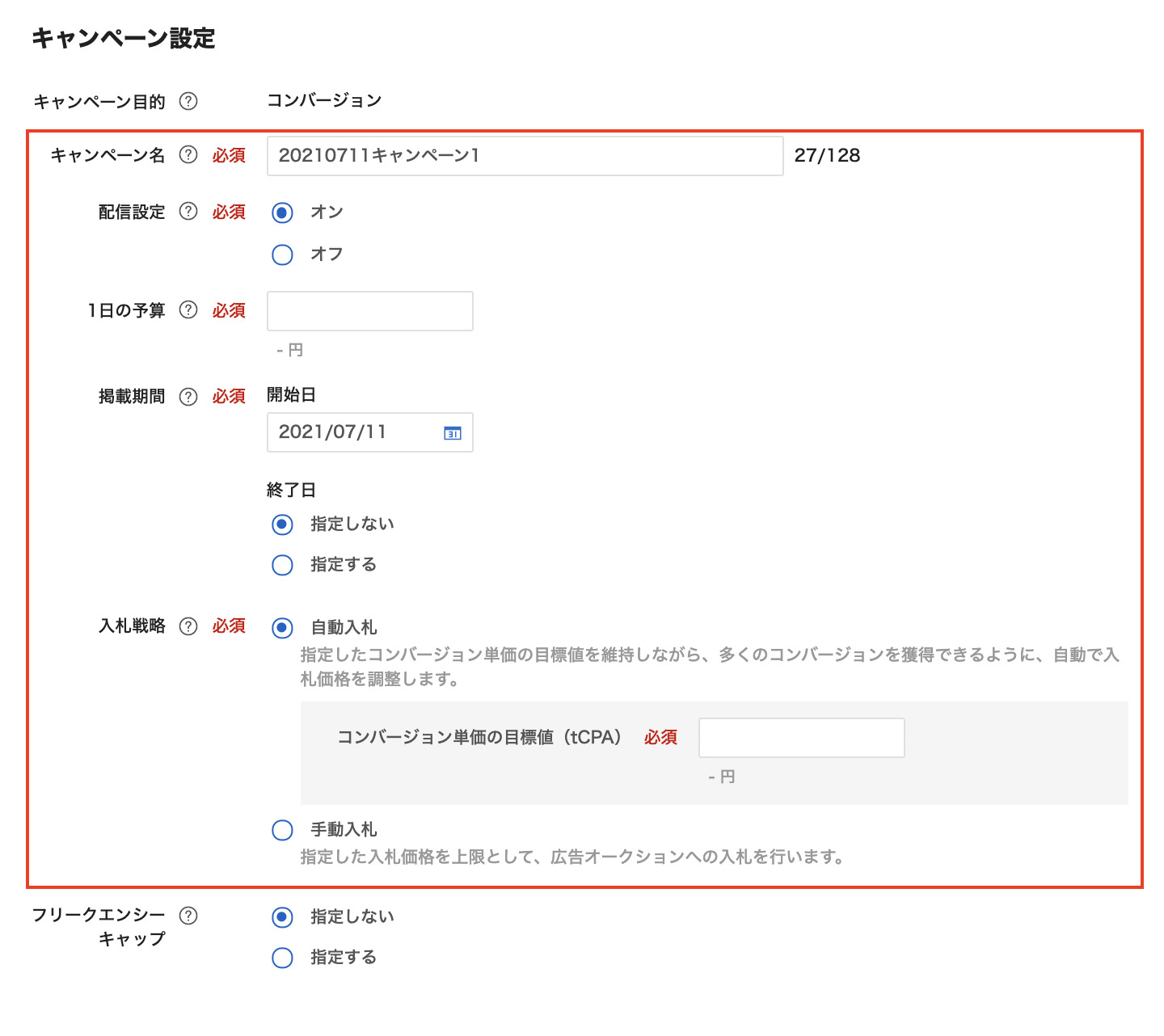

3. キャンペーン名、予算、入札戦略などを設定していきます。

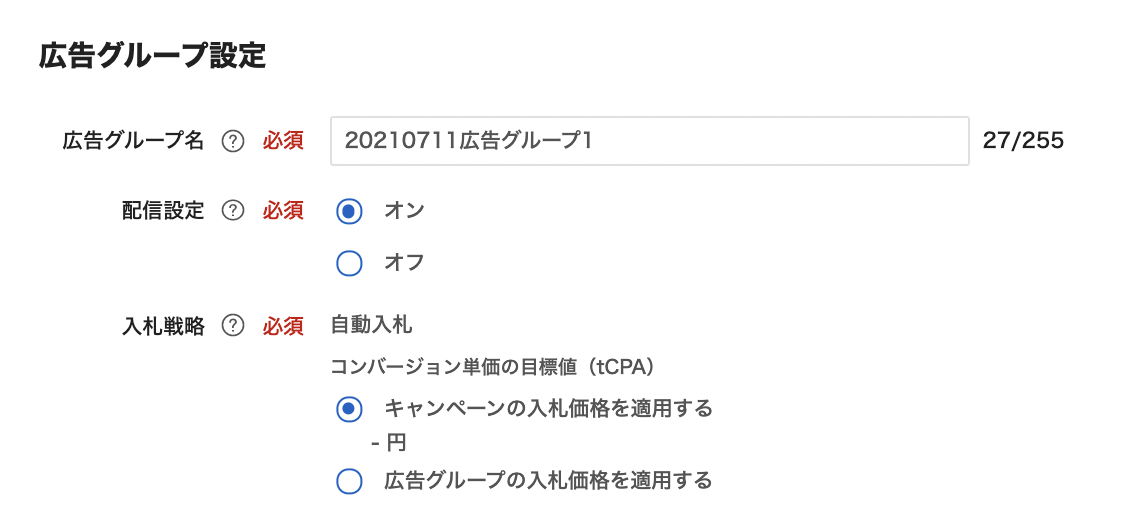

4. 広告グループの設定画面に移り、広告グループ名などを設定します。

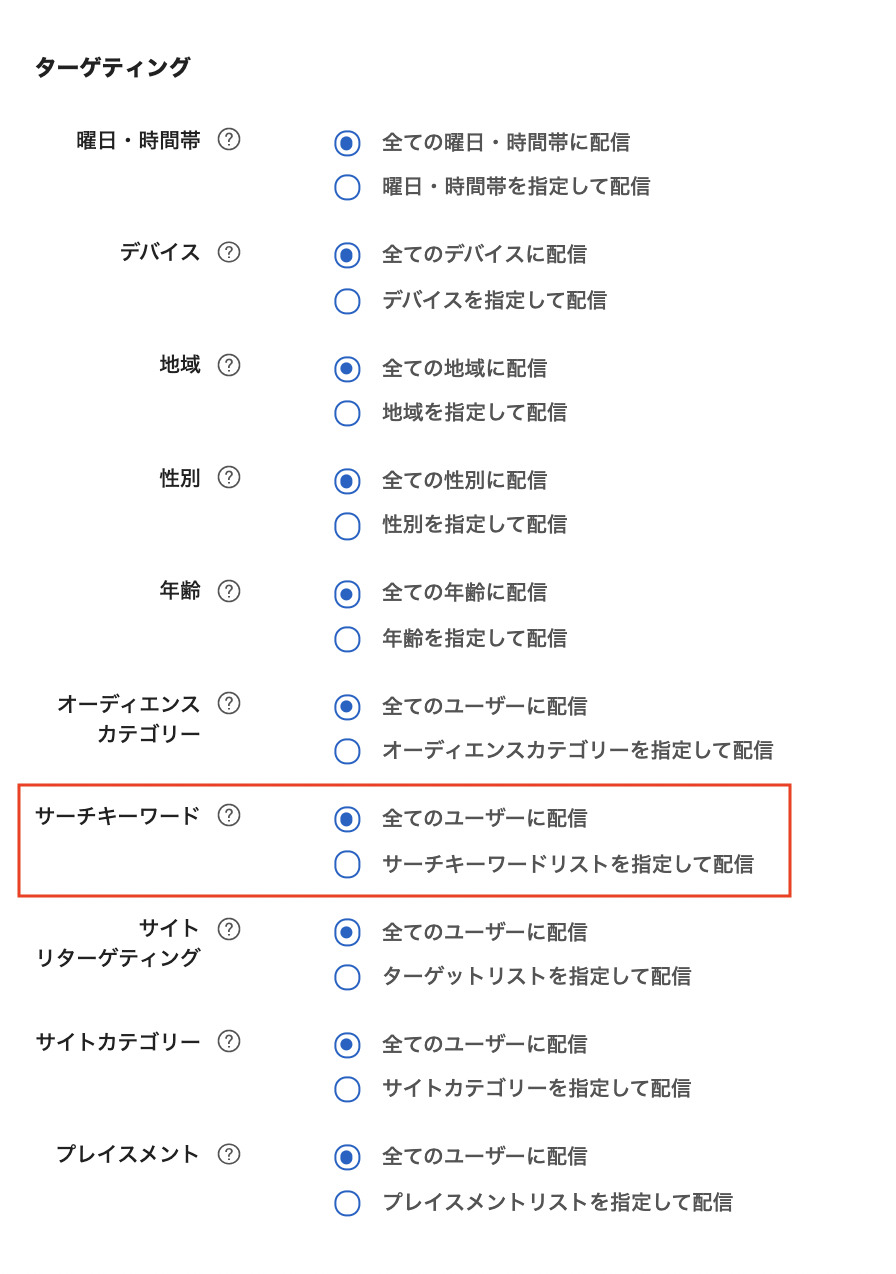

5. ターゲティング設定の項目で、「オーディエンスリスト」を選択します。

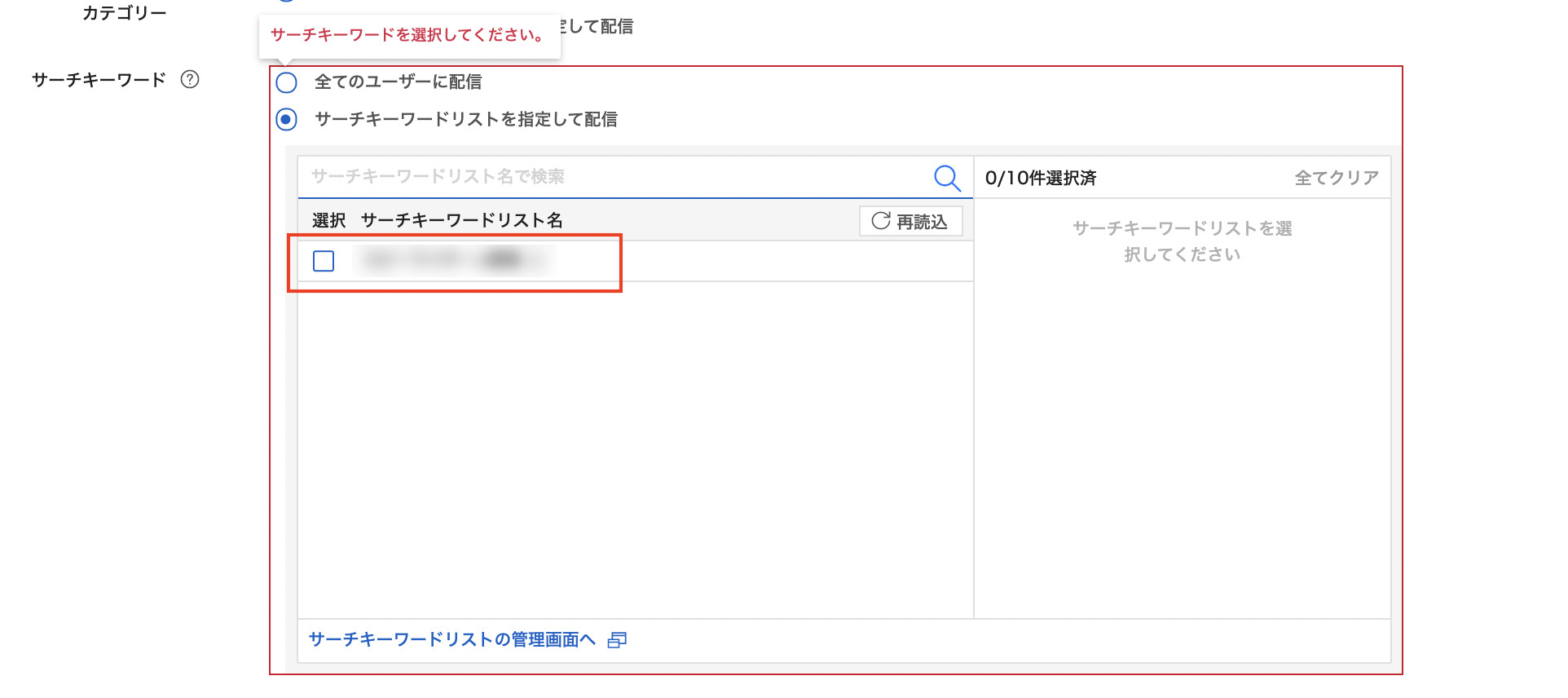

6. 「サーチキーワード」のタブを選択し、「サーチキーワードリストを指定して配信」にチェックを入れます。

7. 先ほど作成したサーチキーワードリストが表示されるので、使用したいリストにチェックを入れます。

8. 最後に広告(バナーやテキスト)を設定し、審査に提出すれば設定完了です。

【Google広告】カスタムオーディエンスの設定手順

Google広告では、「オーディエンスマネージャー」でカスタムセグメントを作成し、広告グループに適用します。

1. Google広告の管理画面上部の「ツールと設定」をクリックし、「共有ライブラリ」内の「オーディエンスマネージャー」を選択します。

2. 左側のメニューから「カスタムセグメント」を選び、「+」ボタンをクリックして新しいセグメントを作成します。

3. 「セグメント名」を入力し、「次のいずれかの興味 / 関心や購入意向を持つユーザー」と「Googleでこれらのいずれかのキーワードを検索したユーザー」の選択肢が表示されます。検索履歴に基づくターゲティングを行うには、後者の「Googleでこれらのいずれかのキーワードを検索したユーザー」を選択します。

4. 「Google検索キーワード」のボックスに、ターゲットとしたい検索キーワードを入力します。入力すると、右側にオーディエンスの分析情報(年齢、性別、インタレストなど)の予測が表示され、ターゲット層のイメージを掴むのに役立ちます。

5. キーワードを入力したら「保存」をクリックし、セグメントを作成します。

6. 次に、このセグメントを利用したいキャンペーンの広告グループ編集画面に移動します。

7. 「オーディエンス」の項目を選択し、「オーディエンスセグメントの編集」をクリックします。

8. 「ターゲティング」を選択し、「閲覧」タブから「カスタムオーディエンスセグメント」を選びます。

9. 先ほど作成したカスタムセグメントにチェックを入れ、「保存」をクリックすれば設定完了です。

第八部:効果測定と改善アクション

検索履歴ターゲティングは、設定して終わりではありません。定期的な効果測定と、そのデータに基づいた改善アクションを繰り返すことで、初めてその真価を発揮します。ここでは、各プラットフォームでのレポート確認方法と、その後の具体的なアクションについて解説します。

【Yahoo!広告】パフォーマンスレポートの確認方法

Yahoo!広告では、サーチキーワードリストごとのパフォーマンスを確認することができます。

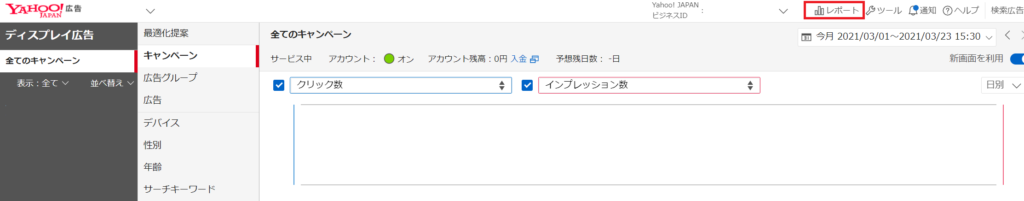

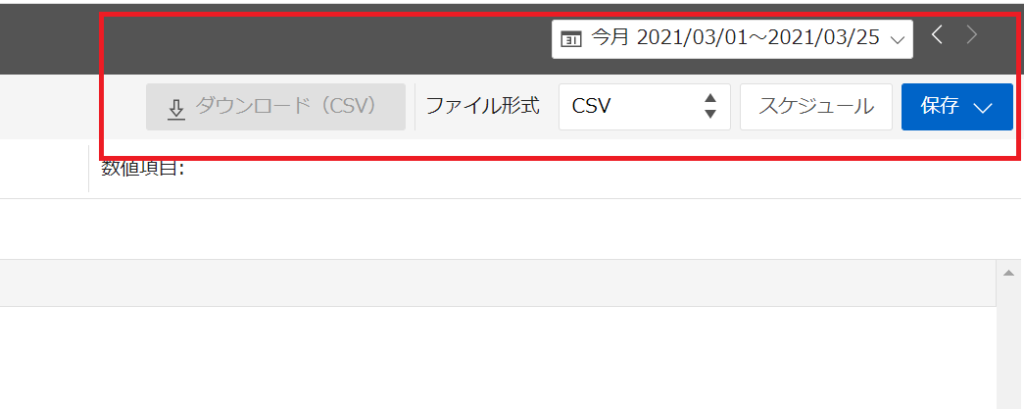

1. 広告管理ツール右上の「レポート」(棒グラフアイコン)をクリックします。

2. パフォーマンスレポートの画面で「+テンプレート作成」ボタンを押します。

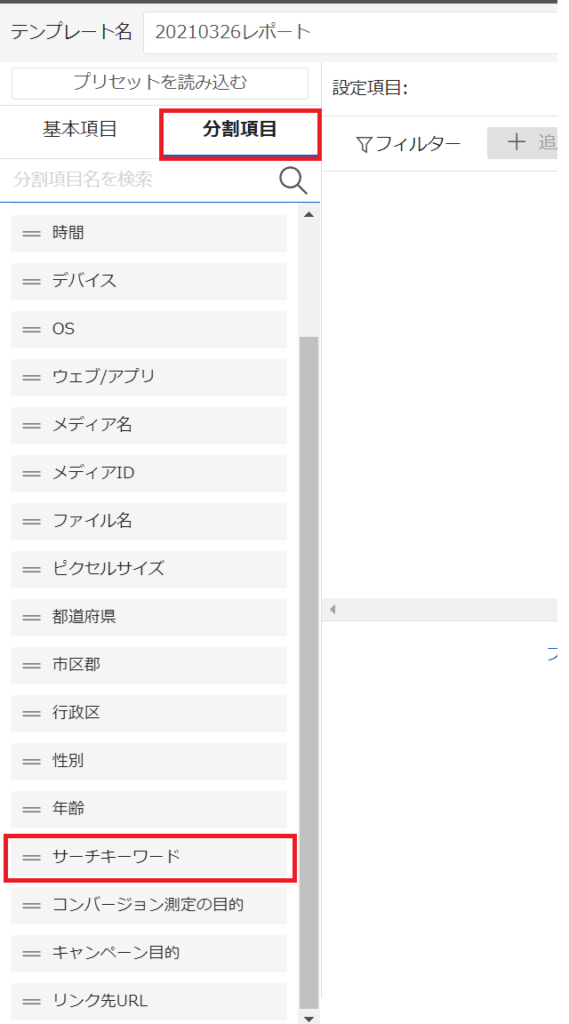

3. レポート作成画面で、画面左側の「分割項目」から「サーチキーワードリスト」を探し、中央のレポート作成エリアにドラッグ&ドロップします。(旧管理画面のUIでは「サーチキーワード」という項目名の場合もあります)

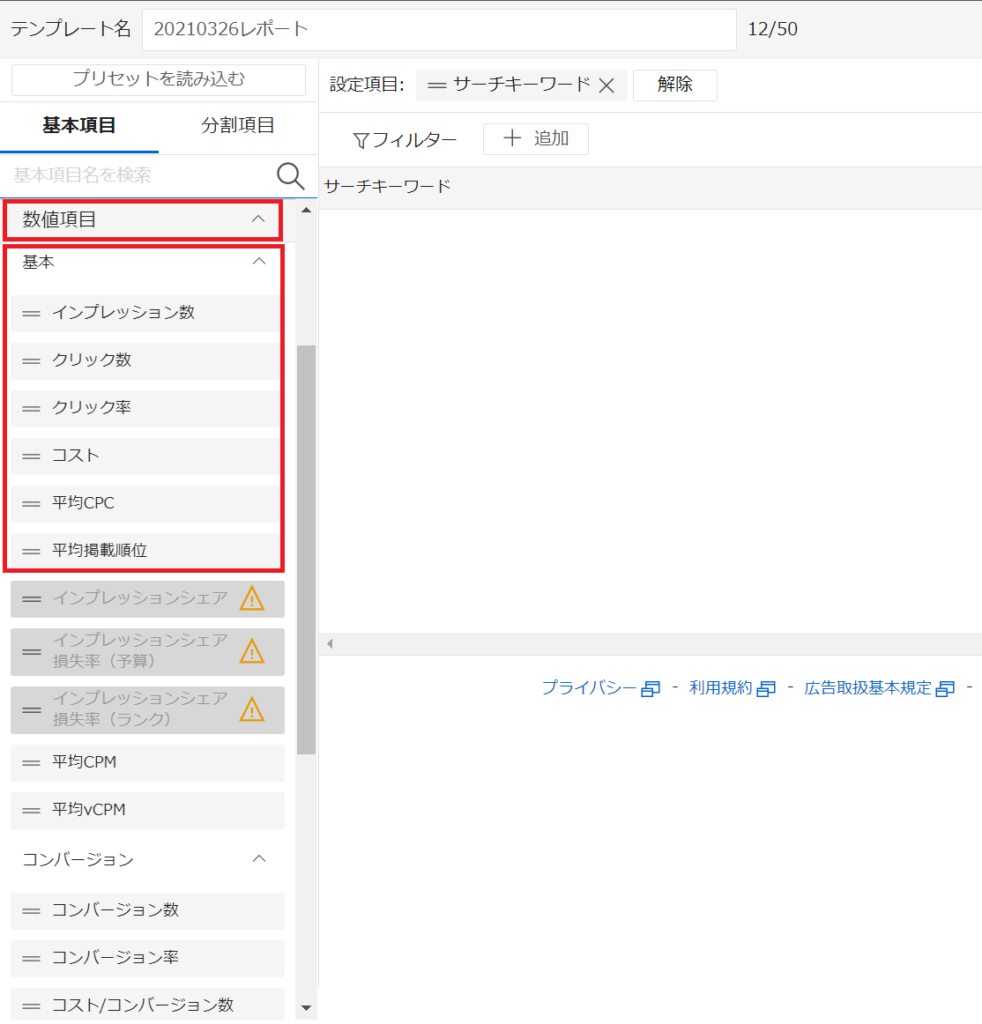

4. 次に、左側の「基本項目」から、確認したい指標(インプレッション、クリック数、コスト、コンバージョン数、コンバージョン率、CPAなど)を同様に中央エリアに追加します。

5. コンバージョン関連の指標は必ず追加し、費用対効果を正確に把握できるようにしましょう。

6. 画面右上でレポートの作成スケジュール(日次、週次など)やファイル形式を選択できます。

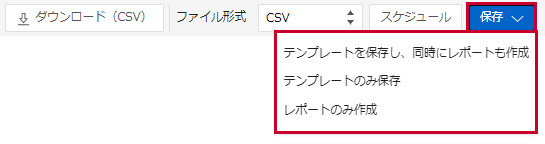

7. 「保存」ボタンを押し、テンプレートとして保存します。

一度テンプレートを作成すれば、次回からは一覧画面からワンクリックで最新のレポートを確認できます。

レポート分析に基づく具体的な改善アクションプラン

レポートで数値を確認したら、次のアクションに繋げます。見るべきポイントとアクションの例は以下の通りです。

- インプレッションが少ないリスト: ターゲットとなるオーディエンスの母数が少ない可能性があります。キーワードを追加するか、より検索ボリュームの大きいキーワードを含む新しいリストを作成することを検討します。

- クリック率(CTR)が低いリスト: キーワードのテーマと広告クリエイティブのメッセージが合致していない可能性があります。そのキーワードで検索するユーザーが何を求めているかを再考し、クリエイティブの訴求を修正します。複数のクリエイティブをA/Bテストし、反応の良いものを見つけます。

- コンバージョン率(CVR)が低い、またはCPAが高いリスト: クリックはされるものの、コンバージョンに至っていない状態です。原因は、広告クリエイティブと遷移先のランディングページ(LP)の内容にズレがある、そもそもターゲティングしているユーザー層の成約意欲が低い、などが考えられます。LPの内容を見直すか、そのキーワードリスト自体がビジネスに貢献していないと判断し、配信を停止することも選択肢の一つです。

- 成果の良いリスト: なぜ成果が良いのかを分析します。そのキーワード群が示すユーザーニーズを深掘りし、類似のテーマで新しいキーワードリストを作成して配信を拡大(スケール)させます。また、そのリストに割り当てる予算を増やすことも検討します。

この「分析→仮説→実行→検証」のサイクルを粘り強く回し続けることが、検索履歴ターゲティングの成果を継続的に向上させる唯一の方法です。

まとめ:検索履歴ターゲティングを成功に導くために

本記事では、2025年最新の仕様に基づき、検索履歴ターゲティングの概念から具体的な設定方法、そして成果を最大化するための戦略までを網羅的に解説いたしました。Yahoo!広告における「サーチキーワードターゲティング」の終了と「高度なセグメント」への移行は、運用者にとって大きな変化ですが、その本質と特性を正しく理解すれば、依然として強力な獲得手法であることに変わりはありません。

この手法の核心は、ニーズが顕在化したユーザーに、検索広告とは異なる形でアプローチできる点にあります。検索広告で刈り取りきれなかった比較検討層や、まだ自社を知らない新規見込み客に、視覚的なクリエイティブで効率的にリーチできる、まさに「検索広告とディスプレイ広告の架け橋」となる存在です。

成功の鍵は、以下の3点に集約されます。

- 精緻なキーワード戦略: 検索広告のデータやユーザーのカスタマージャーニーを深く洞察し、ビジネスに貢献するキーワードリストを設計すること。

- 検索意図を汲んだクリエイティブ: ユーザーがなぜそのキーワードで検索したのかを考え抜き、心に響くメッセージとビジュアルを用意すること。

- 粘り強い効果測定と改善: レポートデータを定期的に分析し、小さな仮説検証を繰り返して、広告の費用対効果を継続的に最適化していくこと。

検索履歴ターゲティングは、一度設定すれば自動で成果が出る魔法の杖ではありません。しかし、その仕組みを深く理解し、戦略的に、そして粘り強く運用することで、競合他社がリーチできていない優良な見込み客を獲得し、ビジネスを大きく成長させる原動力となり得ます。本記事が、貴社の広告戦略の一助となれば幸いです。

当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで

・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安

・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい

・記事に書いてない問題点が発生している

・記事を読んでもよくわからなかった

など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう

▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)