宣伝失礼しました。本編に移ります。

Meta広告(Facebook広告・Instagram広告)で配信する動画クリエイティブの成果に伸び悩んではいませんか。「クリック率が低い」「コンバージョン単価(CPA)が高い」といった課題の裏には、ユーザーが動画のどこで興味を失い、離脱しているかという重大なヒントが隠されています。そのヒントを可視化し、具体的な改善アクションに繋げるための強力なツールが、Meta広告マネージャに標準搭載されている「動画視聴維持率グラフ」、かつて「動画パフォーマンスカード」と呼ばれていた機能です。本記事では、この動画視聴維持率グラフの基本的な見方から、CPA改善に直結する専門的な分析手法、具体的な改善アクションまでを網羅的に解説します。この記事を読み終える頃には、感覚的なクリエイティブ改善から脱却し、データに基づいた戦略的な動画広告運用を実践するための知識が身についているはずです。

獲得型広告において、動画クリエイティブのパフォーマンスは事業の成果を左右する極めて重要な要素です。本稿を通じて、貴社の広告効果を最大化するための一助となれば幸いです。なお、Meta広告やInstagram広告の基本的な設定や全体像について先に確認されたい場合は、以下の記事もご参照ください。

関連記事:Facebook広告のすべてを網羅。特徴から運用のコツまで徹底解説

関連記事:【2025年最新版】Instagram広告の出し方完全ガイド|種類・費用から成功事例まで

Meta広告における動画視聴維持率グラフ(旧称:動画パフォーマンスカード)とは

Meta広告における動画視聴維持率グラフ(旧称:動画パフォーマンスカード)とは、配信した動画広告が「ユーザーによってどの時点まで視聴されたか」を視覚的に示す分析ツールです。具体的には、動画の再生時間(横軸)に対して、その時点まで視聴を継続したユーザーの割合(縦軸)をグラフで表示します。このグラフを分析することで、視聴者が動画のどの部分に惹きつけられ、どの部分で興味を失い離脱してしまったのかを秒単位で正確に把握できます。

この機能は、単に「動画がどれだけ見られたか」を知るためのものではありません。獲得型広告、すなわちコンバージョン獲得を至上命題とする広告キャンペーンにおいて、この視聴維持率グラフは「CPA(顧客獲得単価)やROAS(広告費用対効果)を改善するための診断ツール」として極めて重要な役割を果たします。なぜなら、ユーザーの離脱ポイントは、クリエイティブのメッセージが伝わらなかった、あるいは魅力が失われた「ボトルネック」そのものであり、その箇所を特定し改善することが、広告成果の向上に直結するためです。例えば、動画冒頭3秒での離脱率が非常に高い場合、どれだけ動画の中盤以降で優れた訴求をしていたとしても、その魅力が大多数のユーザーに届くことはありません。この「冒頭3秒」という明確な課題を特定できることこそ、視聴維持率グラフの最大の価値と言えるでしょう。

静止画広告が「クリックするか、しないか」という二者択一の結果しか得られないのに対し、動画広告はこの視聴維持率グラフを通じて「なぜクリックされなかったのか」「なぜコンバージョンに至らなかったのか」という"過程"を詳細に分析できます。この過程の分析こそが、次のクリエイティブテストの精度を高め、持続的なアカウント改善を実現する鍵となります。本記事では、この強力な診断ツールを最大限に活用するための具体的な手法を、この後詳しく解説していきます。

動画視聴維持率グラフの確認に必要な条件

動画視聴維持率グラフ(動画パフォーマンスカード)は、全ての動画広告で無条件に表示されるわけではありません。精度の高い分析データを表示するため、Metaによっていくつかの条件が設けられています。データに基づいた適切な判断を下すためにも、以下の条件を事前にご確認ください。

1. 広告の掲載開始日

この機能が本格的に導入された時期に起因する条件です。具体的には、2018年10月13日以降に掲載が開始された動画広告である必要があります。現在運用されているほとんどの広告はこの条件を満たしていると考えられますが、過去の広告データと比較・分析する際には留意が必要です。

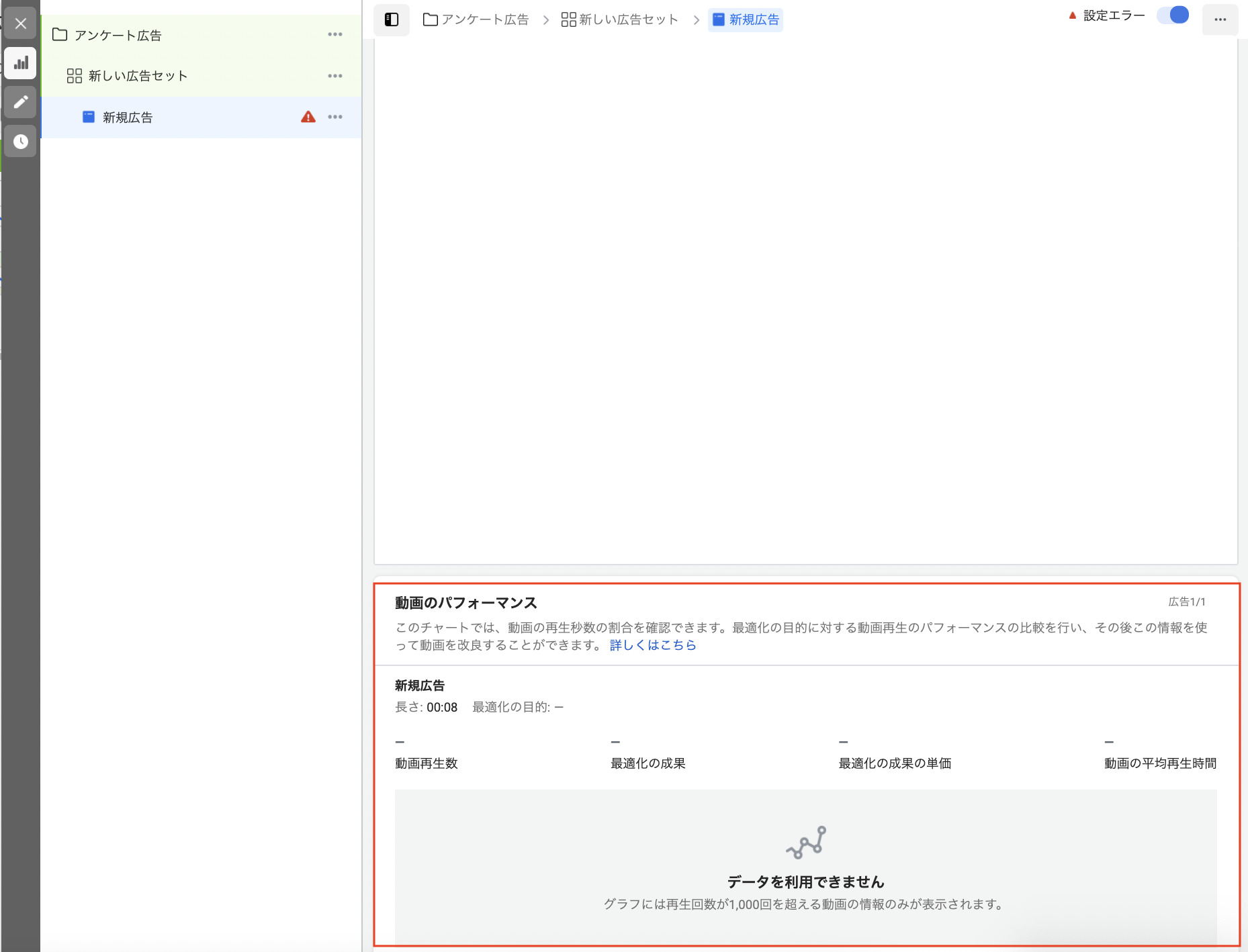

2. 統計的な信頼性を担保するための再生回数

最も重要な条件が、広告動画の再生回数です。グラフを表示するためには、動画の再生回数が1,000回以上である必要があります。これは、統計的に有意なデータ(信頼に足るデータ)を確保するための措置です。再生回数が数十回や数百回程度の段階では、一部の特殊なユーザーの行動によってデータが大きく歪んでしまう可能性があります。例えば、偶然にも最初の数人が最後まで視聴すれば維持率は不当に高く表示され、逆に数人が即時離脱すれば低く表示されてしまいます。これでは、クリエイティブの良し悪しを正しく判断できません。1,000回以上の再生データを集めることで、個々のユーザーの特異な行動が平準化され、ターゲットユーザー全体の平均的な反応としてグラフを解釈できるようになります。再生回数が1,000回未満の場合、グラフは表示されず、「データが不足しています」といった趣旨のメッセージが表示されます。まずは広告配信を継続し、分析に足る母数を確保することが先決となります。

3. グラフの表示秒数

動画視聴維持率グラフで分析できるのは、動画の冒頭から60秒間です。動画全体の長さが60秒を超える長尺のクリエイティブであっても、グラフに表示されるのは最初の60秒までのデータとなります。これは、Metaがモバイルでの視聴体験を重視しており、特に冒頭のユーザーの心を掴むことが重要であると考えているためです。60秒以上の動画を配信する場合、少なくとも最初の60秒間で主要なメッセージを伝えきるか、あるいは視聴者を惹きつけ続ける構成を意識する必要があります。60秒以降のパフォーマンスについては、後述する「動画の平均再生時間」や「ThruPlay」といった他の指標と合わせて総合的に判断することが求められます。

Meta広告の動画分析で見るべき2種類の主要指標

動画広告のパフォーマンスを深く理解するためには、視聴維持率グラフと合わせて、広告マネージャで確認できる複数の指標を組み合わせて分析する必要があります。これらの指標は大きく分けて、「ユーザーがどれくらいの時間視聴したか」を示す【再生時間の指標】と、「動画のどの地点まで到達したか」を示す【マイルストーン指標】の2種類が存在します。これらを正しく理解し、使い分けることがCPA改善の第一歩です。

【再生時間の指標】視聴の「量」と「質」を測る

再生時間の指標は、ユーザーが動画コンテンツに対してどれだけの時間を費やしてくれたか、その熱量を測るための指標群です。

動画の3秒再生数

動画が3秒以上再生された回数を示します。これは、ユーザーがフィードをスクロールする指を止め、動画に最低限の注意を払ったかどうかを判断する初期指標です。Meta広告では、動画の大部分が音声なしで再生されるため、この最初の3秒間で視覚的にユーザーの興味を引けるかどうかが極めて重要になります。3秒再生数がインプレッション数に対して著しく低い場合、サムネイルや冒頭の映像、テロップの入れ方などに根本的な課題がある可能性が高いと判断できます。

ThruPlay(スループレイ)

ThruPlayは、現在の動画広告運用において最も重要な指標の一つです。これは、動画が「15秒以上再生された回数」、または動画の長さが15秒未満の場合は「最後まで再生された回数」を示します。なぜ15秒が基準かと申しますと、商品やサービスの中核的なメッセージを伝えるには、最低でも15秒程度の時間が必要であると一般的に考えられているためです。3秒再生が単なる「注意喚起」の成功を示すのに対し、ThruPlayは「メッセージの伝達」がある程度成功したことを示す指標と言えます。多くのキャンペーンでは、このThruPlayを最適化の目標に設定することが推奨されています。ThruPlay単価(ThruPlayあたりのコスト)は、クリエイティブの訴求力を測る上でCPAと同様に重要なKPIとなります。

動画の平均再生時間

全再生回数における、1再生あたりの平均視聴時間です。例えば、10秒の動画で平均再生時間が8秒であれば、多くのユーザーが動画の大部分を視聴していると判断できます。一方で、平均再生時間が3秒であれば、ほとんどのユーザーが冒頭で離脱していることを意味します。この指標は、動画全体のエンゲージメントを大局的に把握するのに役立ちます。視聴維持率グラフが「どこで離脱したか」をミクロに分析するのに対し、平均再生時間は動画全体の魅力をマクロに評価する指標と位置づけられます。

【マイルストーン指標】視聴の「達成度」を測る

マイルストーン指標は、動画全体の長さを基準として、ユーザーがどのチェックポイントまで到達したかをパーセンテージで示す指標群です。これにより、動画のどの段階で大きな離脱が起きているかを定量的に把握できます。

動画の25%再生数

動画全体の尺の4分の1の地点まで再生された回数です。動画の導入部(起承転結の「起」)がユーザーに受け入れられたかどうかを判断するのに役立ちます。

動画の50%再生数

動画の中間地点まで再生された回数です。商品やサービスの具体的な説明が始まる中間部まで、ユーザーの興味を維持できているかを示します。この数値が25%再生数から大きく落ち込んでいる場合、動画の展開が遅い、あるいはメッセージが魅力的でない可能性があります。

動画の75%再生数

動画の4分の3の地点まで再生された回数です。動画のクライマックスや、最も重要な訴求ポイントまでユーザーが到達しているかを示します。

動画の95%再生数・100%再生数

動画がほぼ最後まで、あるいは完全に視聴された回数を示します。これらの数値が高い場合、クリエイティブが非常に魅力的であるか、あるいはユーザーが最後のコールトゥアクション(CTA)まで強い関心を持っていることを意味します。しかし、注意点もあります。最後まで視聴されているにも関わらず、クリック率(CTR)やコンバージョン率(CVR)が低い場合、動画の最後でユーザーに何をすべきか(例:「詳細はこちらをクリック」「今すぐ購入」)を明確に提示できていない、いわゆるCTAが弱いという課題が考えられます。

これらの再生時間指標とマイルストーン指標を広告マネージャの「列をカスタマイズ」機能で表示させ、視聴維持率グラフと合わせて多角的に分析することで、動画クリエイティブの課題をより正確に特定することが可能になります。

動画視聴維持率グラフ(動画パフォーマンスカード)の確認方法

それでは、実際に動画視聴維持率グラフを確認するための手順を解説します。Meta広告マネージャのインターフェースは更新されることがありますが、本質的な手順は変わりませんので、基本的な流れを掴んでください。

-

広告マネージャにアクセス

まず、お使いのビジネスアカウントでMeta広告マネージャにアクセスします。ブックマークしておくことを推奨します。 -

該当の広告階層に移動

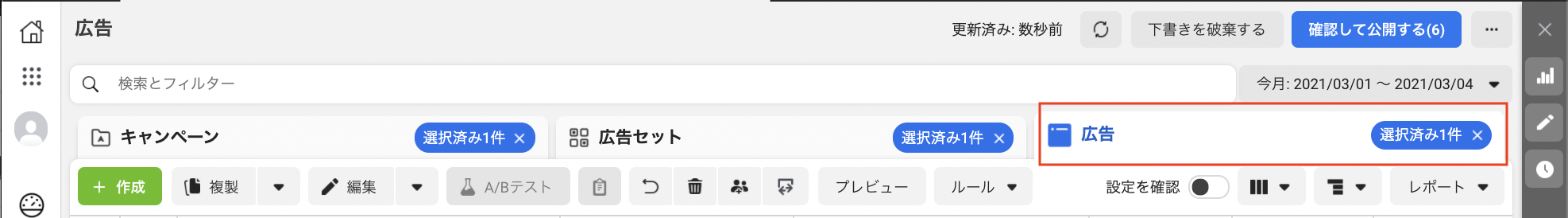

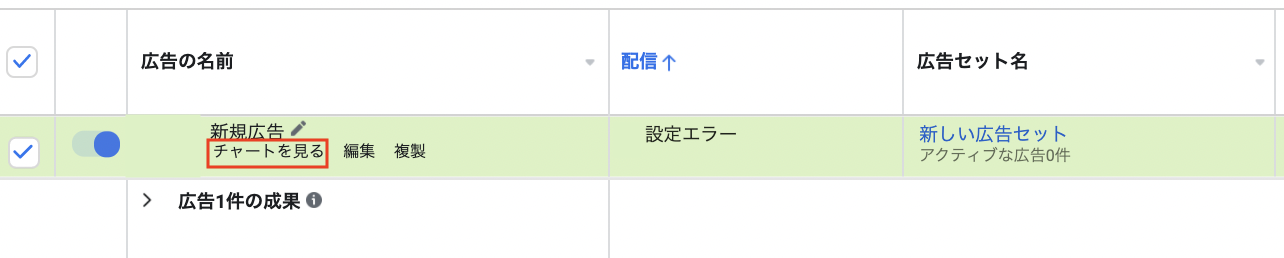

キャンペーン、広告セット、広告という階層構造の中から、分析したい動画広告が含まれる「広告」の階層に移動します。対象のキャンペーン、広告セットを順に選択してください。 -

動画広告を選択し、パフォーマンスを表示

広告一覧の中から、分析対象の動画広告にカーソルを合わせるか、チェックボックスをオンにします。すると、広告名の右側、あるいはプレビュー画面内に「チャートを表示」や「インサイト」といったアイコンが表示されますので、そちらをクリックします。 -

パフォーマンス詳細画面でグラフを確認

クリックすると、その広告の詳細なパフォーマンスデータが表示されるサイドパネルやポップアップウィンドウが開きます。その中にある「エンゲージメント」や「パフォーマンス」といったタブを切り替えていくと、「動画の視聴維持率」という名称のグラフが見つかります。これが本記事で解説している動画パフォーマンスカード(視聴維持率グラフ)です。

なお、Meta広告マネージャのUIは頻繁に更新されるため、細部のデザインや名称は異なる場合がありますが、本質的な確認手順は変わりません。「広告」階層で個別の広告を選択し、その詳細データ(チャートやインサイト)を確認するという流れを覚えておけば問題ありません。参考として、過去のインターフェースでは以下のような手順で確認が可能でした。基本的な概念を掴む上でご参照ください。

広告マネージャーにアクセスします。

ホームから「広告」をクリックします。

パフォーマンスのサイドペインで[チャートを見る]アイコンを選択して動画パフォーマンスカードを開きます。動画広告の名前の下にある[チャートを見る]を選択することもできます。

こちらの手順で、パフォーマンスのサイドペインにある動画パフォーマンスカード(視聴維持率グラフ)をご確認いただけます。

【CPA改善の核心】視聴維持率グラフの3大パターン別・分析と改善アクション

視聴維持率グラフをただ眺めるだけでは、CPA改善には繋がりません。グラフの「形」からユーザーの心理を読み解き、具体的な改善アクションに繋げることが重要です。ここでは、獲得型広告で頻繁に見られる3つの典型的なグラフパターンと、それぞれに対する詳細な分析、そして即座に実行可能な改善アクションを解説します。

パターン1:「冒頭即離脱型」- スタートダッシュの完全な失敗

これは、動画開始後、0秒から5秒の間にグラフが垂直に近い角度で急降下するパターンです。例えば、3秒時点での維持率が30%を下回るようなケースがこれに該当します。最も多く見られる失敗パターンであり、最も改善インパクトが大きい箇所でもあります。これは、ユーザーがフィードをスクロールする中で一瞬表示された動画に対し、「自分には関係ない」「面白くなさそう」と瞬時に判断し、指を止めることなく次のコンテンツへ移動してしまっている状態を示唆しています。

原因の深掘り

- サムネイルが魅力的でない: 動画が自動再生される前に表示される静止画(サムネイル)が、ターゲットユーザーの興味を引くものではなかった。不明瞭な画像、意味のない風景、ターゲットに響かないモデルなどが原因です。

- 冒頭1秒のインパクト不足: 動画が再生された最初の1秒間で、ユーザーの視線を釘付けにする「フック」がなかった。例えば、静かな導入、ゆっくりとしたテキスト表示、何が始まるか分からない抽象的な映像などが挙げられます。

- ターゲットとのミスマッチ: クリエイティブの冒頭で提示される世界観やメッセージが、広告のターゲット設定と乖離している。例えば、若年層向けの広告なのに、フォーマルで堅い雰囲気の映像から始まっているなど。

- 広告フォーマットの誤解: モバイルの縦型画面に最適化されていない横型動画を配信している場合、画面占有率が低く、没入感が得られないため、即座に離脱される原因となります。

具体的な改善アクション

- サムネイルのA/Bテスト: 最も効果的な改善策の一つです。人物のアップ、製品の利用シーン、インパクトのあるキャッチコピーを入れた画像など、複数のパターンをテストし、最も3秒再生率が高いサムネイルを特定します。

- 「問いかけ」から始める構成: 冒頭のテロップで「〇〇でお困りではありませんか?」とターゲットの悩みを直接問いかける、「〇〇なのは、もうやめませんか?」と問題提起するなど、自分事化させるテキストから始めます。

- 動きとスピード感の演出: 最初の1秒から、速いカット割り、ズームイン・ズームアウト、ダイナミックなテキストアニメーションなど、視覚的な動きを取り入れてユーザーの注意を引きます。静的な導入は絶対に避けるべきです。

- UGC(ユーザー生成コンテンツ)風クリエイティブの活用: 一般のユーザーがスマートフォンで撮影したかのような、リアルで親近感のある動画は、広告色が薄まり、フィード上でユーザーの警戒心を解きやすくなります。

- 結果・結論の提示: 動画の冒頭で、ユーザーがこの商品やサービスを使うことで得られる理想の未来(Before→AfterのAfter)を提示します。「この動画を見れば、こうなれる」という期待感を最初に抱かせることが重要です。

パターン2:「中盤急降下型」- メッセージの飽きと展開の失速

このパターンは、冒頭部分は比較的高い維持率を保っているものの、動画の中盤(例えば5秒~15秒あたり)でグラフが大きく下降するケースです。これは、冒頭のフックでユーザーの興味を引くことには成功したものの、その後の展開で期待を裏切ってしまった、あるいはメッセージが退屈で飽きられてしまった状態を示します。

原因の深掘り

- 説明が冗長で長い: 商品やサービスの機能・特徴を、テキストやナレーションで延々と説明してしまっている。ユーザーは解決策を求めているのであり、取扱説明書を読みたいわけではありません。

- 映像に変化がない: 同じようなアングルの映像が続いたり、単調なスライドショーが流れたりするなど、視覚的な刺激が乏しい。

- メッセージが自分事化できない: 企業側が伝えたいメッセージ(例:「当社の独自技術」)と、ユーザーが知りたいメリット(例:「だから私の生活がどう良くなるのか」)が乖離している。

- 展開のテンポが悪い: 重要な情報や面白いシーンまでの「タメ」が長すぎる。ユーザーは次の展開を待ってくれません。

具体的な改善アクション

- 動画の尺を大胆に短縮する: 30秒の動画で中盤に離脱されているなら、最も重要なメッセージだけを抽出し、15秒の動画に再編集します。情報を詰め込むのではなく、最も伝えたい一点に絞ることが重要です。

- BGMと効果音で緩急をつける: 映像に合わせたBGMの盛り上がりや、効果音を効果的に使用することで、単調な展開を防ぎ、視聴者の感情を揺さぶります。

- シーンのカット割りを増やす: 1~2秒単位で細かくシーンを切り替えることで、視聴者を飽きさせず、テンポの良い印象を与えます。

- ベネフィット中心の訴求に切り替える: 「この機能が凄い」ではなく、「この機能で、あなたの〇〇の悩みがこう解決します」というように、常にユーザー視点のメリットを語りかけます。

- テロップの表現を工夫する: 重要なキーワードの色を変えたり、サイズを大きくしたり、アニメーションを加えたりすることで、視覚的にメッセージを強調し、読み飛ばされるのを防ぎます。

パターン3:「尻すぼみ型」- ゴール前の失速と機会損失

動画の終盤、例えば全体の75%以降から最後までにかけて、グラフがなだらかに、しかし確実に下降し続けるパターンです。最後まで視聴されている割合も一定数いるものの、クリックやコンバージョンには繋がっていないケースが多く見られます。これは、クリエイティブ自体は面白かったものの、最後の最後でユーザーに「次何をすべきか」を明確に示せず、機会損失を招いている状態です。

原因の深掘り

- CTA(Call to Action)が不明確または不在: 「詳細はこちら」「購入する」「無料トライアル」といった、ユーザーにしてほしい行動への具体的な指示が動画の最後にない、または分かりにくい。

- CTAの提示が遅すぎる: 動画が完全に終了した後にCTAボタンが表示されるなど、タイミングが遅い。

- LP(ランディングページ)との乖離: 動画で訴求した内容と、クリック後のLPの内容に一貫性がない。例えば、動画では「50%OFF」と訴求しているのに、LPではその情報が見つけにくいなど。

- エンディングが弱い: 動画の最後にロゴやURLを静的に表示するだけで終わってしまい、行動を促す勢いが失われている。

具体的な改善アクション

- CTAを明確に言語化・視覚化する: 動画の最後の3秒間は、「詳細はこちらをタップ」「今すぐ公式サイトへ」といったテキストを画面中央に大きく表示し、ナレーションでもはっきりと読み上げます。

- 矢印やボタンのデザインを活用する: ユーザーがタップすべき場所を指し示す矢印のアニメーションや、クリックしたくなるようなボタンのデザインを動画内に配置します。

- 緊急性・限定性を追加する: 「今だけの限定価格」「先着100名様」といった、今すぐ行動すべき理由をCTAと合わせて提示し、ユーザーの背中を押します。

- CTAのタイミングを早める: 動画が完全に終了する前、最後のメッセージを伝えている最中からCTAを表示し始め、視聴熱が最も高い瞬間に行動を促します。

- 動画広告カードの活用: Meta広告の機能である「動画広告カード」を利用し、動画の再生中に関連商品の情報やリンクをポップアップ表示させることも有効な手段です。

これらのパターン分析を自社の動画広告に当てはめ、仮説を立て、具体的な改善アクションを実行する。このサイクルを繰り返すことが、データドリブンなクリエイティブ改善であり、CPAを着実に引き下げるための王道です。

動画広告を「作りっぱなし」にしないための継続的な改善プロセス

動画視聴維持率グラフを分析し、クリエイティブの課題を特定することは非常に重要ですが、それだけでは成果は改善しません。分析から得られた仮説を基に、クリエイティブを修正し、その効果を正しく検証するという継続的な改善プロセス、いわゆるPDCAサイクルを回すことが不可欠です。ここでは、獲得型広告の成果を最大化するための、実践的な改善プロセスを解説します。

1. 仮説立案とクリエイティブの修正

前述のパターン分析に基づき、「冒頭3秒のインパクトが弱いから、即離脱されているのではないか」「商品の説明が冗長で、中盤で飽きられているのではないか」といった具体的な仮説を立てます。重要なのは、一度に多くの要素を変更しないことです。例えば、サムネイルと冒頭の構成、BGMを同時に変更してしまうと、どの要素が成果改善に寄与したのかが分からなくなってしまいます。原則として、A/Bテストでは検証したい要素を一つに絞り、「サムネイルA vs サムネイルB」「動画尺30秒 vs 動画尺15秒」のように、明確な比較ができる形でクリエイティブを修正・準備します。

2. A/Bテストによる効果検証

準備した新旧のクリエイティブを、同じ広告セット内で同時に配信し、パフォーマンスを比較します。Meta広告のキャンペーン予算の最適化(CBO)や広告セットの予算を利用し、同条件で配信量を均等に割り振る設定が理想です。この際、CPAやROASといった最終的な成果指標だけでなく、仮説に紐づく中間指標の変化も注視します。「冒頭の離脱率改善」を狙ったのであれば、3秒再生率やThruPlay率が実際に改善しているかを確認します。この中間指標の改善が、最終的なCPA改善に繋がっているかという因果関係まで明らかにすることが、次の改善施策の精度を高めます。

3. 効果的だったパターンの水平展開

A/Bテストの結果、明らかにパフォーマンスが良かったクリエイティブの要素(勝ちパターン)が見つかったら、その要素を他の広告セットやキャンペーンにも展開していきます。例えば、「問いかけ型のテロップが効果的だった」という知見が得られれば、他の商品やサービスの動画広告にもそのフォーマットを適用してみるのです。これにより、アカウント全体での成功確率を高め、効率的に成果を向上させることが可能になります。

4. 新たな課題の発見と次のサイクルへ

一つの課題をクリアすると、また新たな課題が見えてきます。例えば、冒頭の離脱率を改善できた結果、今度は中盤での離脱が目立つようになるかもしれません。あるいは、動画全体の視聴維持率は改善されたものの、クリック率が伸び悩むという新たな壁に直面するかもしれません。その際は、再び視聴維持率グラフや各種指標を分析し、新たな仮説を立て、次のA/Bテストを計画します。この改善サイクルを粘り強く、継続的に回し続けることこそが、競合他社に差をつけ、持続的に広告成果を上げ続ける唯一の方法論です。

Facebook 動画パフォーマンスカード 最後に

本記事では、Meta広告の動画視聴維持率グラフ(旧称:動画パフォーマンスカード)を活用した、獲得型広告のCPA改善手法について詳細に解説しました。この機能は、単なる分析ツールではなく、ユーザーの無言のフィードバックを読み解き、データに基づいた戦略的なクリエイティブ改善を可能にする「羅針盤」です。動画広告を配信した際には、必ずこの視聴維持率グラフを確認し、ユーザーがどこで動画の視聴をやめてしまったのかを分析する習慣をつけてください。

静止画広告とは異なり、動画広告はその過程に多くの改善ヒントを残してくれます。同じ商品を紹介する動画であっても、構成や見せ方を少し変えるだけで、ユーザーの反応、ひいては広告の費用対効果は劇的に変化します。重要なのは、「作りっぱなし」にせず、配信結果を真摯に受け止め、分析し、仮説を立て、テストを繰り返すことです。この地道なプロセスこそが、最終的に貴社のビジネスを大きく成長させる原動力となります。ぜひ本記事で解説した内容を参考に、動画広告のパフォーマンス改善に取り組んでみてください。

当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで

・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安

・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい

・記事に書いてない問題点が発生している

・記事を読んでもよくわからなかった

など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう

▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)