宣伝失礼しました。本編に移ります。

人の個性と深層心理まで再現したAIエージェントが、仮想社会で動き回り、あなたの新製品や新施策にどう反応するかを先に見せてくれる──そんなSFのような光景が、いよいよ事業の現実になりました。デロイト トーマツがベータ版提供を開始した「AI haconiwa」は、マーケティングや商品開発、営業、人事、そして自治体政策まで、あらゆる“結果が読みにくい意思決定”を事前に検証するための新しい実験場です。本稿では、発表各紙の報道や公開情報を起点に、このサービスの狙い、仕組み、活用法、競合比較、導入の勘所までを一気に読み解きます。ニュースとしての新規性だけでなく、現場で成果を出すための使い方まで、実務家目線で徹底的に噛み砕きました。

なぜ今「住人AIの箱庭」なのか:意思決定の不確実性を一気に下げる

| 現実の意思決定 | 従来の手法 | AI haconiwaによる転換 |

|---|---|---|

| 顧客反応の事前把握 | 限定的な調査/遅い検証 | 仮想社会で即時・反復シミュレーション |

| 深層心理の理解 | 表層インサイト中心 | 住人AIが動機・価値観まで再現 |

| 施策最適化 | 経験則・統計に依存 | “試さずに最善手”を導く根拠づけ |

デジタルツインは工場や物流の最適化で既に成果を上げていますが、消費者や社員のように「人が主役」の領域では、これまでモデル化が難題でした。「AI haconiwa」は、個々人の志向や価値観まで表現しうるAIエージェント(住人AI)を多数生成し、仮想社会をまるごと作り上げることで、この難題に真正面から切り込みます。ポイントは、単なる統計的近似ではなく、対話・記憶・思考の更新を伴う“行動の連鎖”を扱えること。これにより、広告メッセージの表現差から価格改定、制度設計に至るまで、結果を左右する細部の意思決定を事前に磨き込めます。

AI haconiwaの中身:マネジメントAI×インタビューAI×エキスパートAIで住人AIを量産

| ステップ | 役割AI | 主なアウトプット |

|---|---|---|

| 1 | マネジメントAI | 調査設計(シナリオ・設問) |

| 2 | インタビューAI | 実在人物への深掘り面談データ |

| 3 | エキスパートAI | 専門知見で特徴解釈・構造化 |

| 4 | 住人AI生成 | 性格・価値観・思考の癖まで再現 |

導入フローの肝は、実社会の“個を映した”住人AIをいかに素早く、ブレなく増やせるかにあります。マネジメントAIが目的適合のシナリオを自動設計し、インタビューAIが実在の対象者に深掘り面談を行い、エキスパートAIが専門家の視点で構造化する──この三位一体の処理で、施策検証に必要な精度の“人格”が短期間で揃います。従来の調査で見落としがちな価値観の二面性や、状況による態度の揺らぎも、住人AI同士の相互作用として再現可能になります。

ベータ版の提供範囲とロードマップ:正式リリースに向けた進化計画

| 時期 | 主な提供要素 | ねらい |

|---|---|---|

| ベータ期 | 住人AI生成、施策反応の初期シミュレーション | ユースケース別の価値検証 |

| 正式提供 | 住人AI同士の会話・記憶更新の強化 | 口コミ・波及のダイナミクス再現 |

| 将来 | 外部データ注入・長期学習・VR連携 | 長期シナリオと体験設計の融合 |

ベータ版は、まず「個」と「集団」の反応を短いサイクルで試し、価値仮説を詰めることにフォーカスしています。正式提供に向けて、住人AI同士の会話・記憶・影響の連鎖を強化することで、施策の口コミ波及や意見の形成過程までを読み解く段階へと進みます。重要なのは、期間を区切ったPoCで終わらせず、マーケや開発の“恒常運転”に組み込むこと。変更のたびに箱庭で検証し、現実投入の精度を上げ続ける運用が理想です。

ユースケースで掴む“使いどころ”のコツ:4大シーンでの勝ち筋

| 領域 | 目的 | 住人AIでの実験例 |

|---|---|---|

| マーケティング | 反応・CVRの事前最大化 | 訴求案・価格・媒体の同時最適化 |

| 商品開発 | プロダクト/機能の磨き込み | N=1深掘り×大量反復で“刺さる仕様”探索 |

| 営業・CS | 教育・スクリプト最適化 | 顧客タイプ別ロールプレイで粘り強さを鍛える |

| 人事・組織 | 制度変更の受容性向上 | 社員ペルソナの反応差分を先読みして設計 |

とりわけ効果が大きいのが、①新カテゴリ・新価格帯・新UIといった「未知の反応が怖い」領域、②規制やレピュテーションの影響が強い「失敗できない」領域、③多関係者が絡む「調整が重い」領域の三つです。住人AIを相手に、刺さる言葉や仕様、順番、導線を“何度でもやり直せる”ことが、現実では得難いスピードと深さをもたらします。

競合・類似技術との違い:目的は“人の受容と行動”の再現

| アプローチ | 代表例 | 強み | AI haconiwaとの補完関係 |

|---|---|---|---|

| 社会受容性重視の政策シミュレーション | 大学・大手SIの共同研究 | 心理要因をモデル化、施策の受容を事前評価 | 政策・公共分野での箱庭拡張に適合 |

| 産業プロセスのデジタルツイン | 製造・物流の映像AI×DT基盤 | 現場ファクトの高速把握・可視化 | “人の反応”の前後で現場を整える連携軸 |

| CRM領域の自律エージェント | 営業・サポート自動化 | 既存データに強く運用が軽い | 施策の“勝ち筋”を箱庭で作り、CRMで回す |

周辺技術も急速に進化しています。政策領域では、心理要因を明示的に取り込む社会受容性モデルの研究が進み、産業領域では映像AIを用いた現場デジタルツイン基盤が整備されています。CRMの自律エージェントは既存データに強みがあります。AI haconiwaの独自性は、これらを“人の受容と行動の連鎖”という視点で束ね、施策の根拠を前倒しで蓄えるところにあります。

KPIは「精度×速度×説得力」:箱庭の成果をどう測るか

| 評価軸 | 指標例 | 現場インパクト |

|---|---|---|

| 精度 | 現実との乖離率、外れ値予測の回避率 | リリース後の手戻り・不採算の削減 |

| 速度 | 仮説→検証→反映のリードタイム | 意思決定サイクルの短縮 |

| 説得力 | ステークホルダー合意時間、根拠の再利用率 | 社内外の納得と動員の加速 |

箱庭の価値は、単発の正答だけでは測れません。次の意思決定に効く“根拠資産”が着実に貯まっていくかを見ます。具体的には、現実データと照らして乖離率が下がるか、仮説の回し直しスピードが上がるか、合意形成が滑らかになるか。意思決定の質を構造的に底上げするKPIを最初から埋め込むことが、成功プロジェクトの共通項です。

リスクとガバナンス:再現の甘さ、バイアス、同意、そして説明可能性

| リスク | 典型シナリオ | 手当て |

|---|---|---|

| 再現性の限界 | 一部行動が現実と乖離 | 現実データでの定期校正・閾値管理 |

| 学習バイアス | 属性や文脈に偏り | データ多様性・評価指標の分解 |

| 同意とプライバシー | 実在人物の個性再現 | 明示同意・用途限定・追跡可能な削除 |

| 説明可能性 | なぜその反応か不透明 | 根拠トレース・対話による検証記録 |

「当たるかどうか」以前に、「どうすれば外さないか」を管理するのがプロジェクトの肝です。住人AIの挙動は、記憶・会話・環境の設計に影響を受けます。現実データでの定期校正、偏りを可視化する評価指標、同意管理と削除可能性、意思決定の根拠トレース──これらをテンプレート化して運用に組み込めば、箱庭は“安全で強い実験場”に進化します。

90日導入パス:最短で「価値の見える化」まで辿り着く

| 週 | マイルストーン | 成果物 |

|---|---|---|

| 1–2 | ビジネス仮説定義・KPI設計 | 目的適合キャンバス/評価指標表 |

| 3–4 | 住人AI初期生成・検証環境セットアップ | 代表ペルソナ群/箱庭β環境 |

| 5–8 | 施策探索(A/B/n×反復) | 勝ち筋仮説・リスクマップ |

| 9–12 | 現実データ照合・合意形成 | 実装計画・社内説明資料 |

最短距離で価値を示すなら、「小さく早く、しかし深く」回す計画が最適です。最初から全顧客を再現する必要はありません。価値変動の大きいセグメントを重点的に採り、反応差を最短で可視化する。ここで掴んだ“勝ち筋”を、CRMや広告運用に橋渡しできる形に整えておくと、翌月以降の獲得単価と解約抑止に直結します。

コンテンツ・広告・UXを一体で磨く:箱庭を“編集室”として使い倒す

| 要素 | 箱庭での試行 | 現実への落とし込み |

|---|---|---|

| コピー | 共感ワード・禁句の探索 | LP・バナー・セールススクリプト |

| オファー | 価格・束ね方・返金条件 | 課金モデル・クーポン設計 |

| 導線 | 迷い・離脱の局所発見 | UI変更・FAQ自動応答 |

箱庭は、コピーとUXを“同じ仮説”で同時に磨けるのが最大の武器です。例えば「不安を解く言葉」が効くなら、広告コピー・LP見出し・FAQ回答・チャット応対まで横串で整合させる。住人AIの迷い・誤解・納得のプロセスを時系列に眺めると、デザインより前に“言葉の順番”を変えるべきケースが見えてきます。施策は点ではなく、一本の物語として通す。箱庭はその編集室です。

自治体・公共政策への拡張:合意形成と社会実装の「デジタルリハーサル」

| 政策課題 | 合意の壁 | 箱庭での解法 |

|---|---|---|

| 移動・ライドシェア | 心理的不安・偏見 | 住人AIの価値観別反応で広報・制度設計を事前調整 |

| 防災・インフラ | 費用対効果の見えにくさ | 長期シナリオの比較で優先度と説明材料を提示 |

| 教育・福祉 | 利害の衝突 | 関係者別の受容曲線を可視化し妥協点を発見 |

公共分野では、正しさより「納得」が先に来ます。住人AIは、市民の価値観や心理的ハードルを可視化することで、合意形成の設計図を提供します。政策の是非を巡る空中戦ではなく、反応の実相に合わせた説明・順番・制度の微調整を事前にやり切る。箱庭は、対立を煽る装置ではなく、合意を生む調整盤として機能します。

現場が“動く資料”を欲している:社内説得のプレイブック

| 相手 | 関心 | 刺さる示し方 |

|---|---|---|

| 経営 | 事業確度・スピード | 乖離率の推移と資金効率の改善カーブ |

| 現場 | 具体の勝ち筋 | A/B/nの勝ち理由と再現手順 |

| 管理部門 | リスクと統制 | 同意・説明可能性・削除性の運用設計 |

箱庭の出力は、ただのグラフでは意味をなしません。経営には「どれだけ外さなくなるか」の学習曲線を、現場には「なぜ勝ったか」の言語化と再現手順を、管理部門には「どう守るか」の運用テンプレートを。それぞれ“1枚で勝てる”資料の型を決めておくと、導入後の推進力が段違いに高まります。

実装アーキテクチャのイメージ:既存データと運用の“橋”をどう架けるか

| 層 | 役割 | 代表ツール |

|---|---|---|

| 体験層 | 箱庭上の対話・観察・可視化 | ダッシュボード・会話ログ |

| 推論層 | 住人AI群・会話制御・記憶・RAG | LLM・検索・知識ベース |

| データ層 | 実在面談データ・運用データ | CRM・CDP・行動ログ |

| 運用層 | KPI・統制・ガバナンス | 評価基準・同意管理 |

最も重要なのは、箱庭の学びが現実運用で磨耗しないこと。会話ログから抽出した勝ちフレーズがCRMスクリプトに流れ、反対に現実の失敗事例が住人AIの記憶に返流されるサイクルを作ります。技術選定は目的から逆算し、データ連携は“最小の勝利”から始めるのが要諦です。

「ユーザーをあっと驚かせる」ために:箱庭が導く3つの逆転発想

| 常識 | 逆転発想 | 具体例 |

|---|---|---|

| 大量のアンケートが必要 | N=1深掘り×住人AI増殖 | 一人の本音から、似た千人の反応を先取り |

| 答えはA/Bで選ぶ | A/B/nで“理由”を抽出 | 勝ちの因子を因数分解して拡張 |

| 施策は反応を見て修正 | 反応を見せてから施策 | 失敗コストをゼロに近づける |

驚きは意外性から生まれます。AIの箱庭は、これまでの前提をひっくり返す装置です。小さく深く掘ってから大きく増やす、勝ちの理由を要素に分解して量産する、現実で試す前に反応を観察する──この逆転の設計思想こそ、競争優位の源泉になります。

総括:意思決定は「準備の芸術」へ──AI haconiwaで未来の既成事実を先に作る

| 1. | 住人AIが“人の受容”を事前に見せる時代、意思決定は準備の巧拙で勝敗が決まる。 |

| 2. | 箱庭は、コピー・UX・価格・順番を“同じ仮説”で束ねて磨くための最強の編集室である。 |

| 3. | ガバナンスとKPIを仕組み化すれば、“速く、外さず、納得させる”が両立できる。 |

意思決定は、もはや勘と勇気の勝負ではありません。準備の芸術です。AI haconiwaという編集室を手に入れた組織は、未来の既成事実を仮想空間で先に作り、それを現実へ移し替えるだけでよくなります。競合が「やってみてから考える」あいだに、あなたは「見てからやる」。この差が、やがて市場シェアの差となって現れます。動くのは、今です。

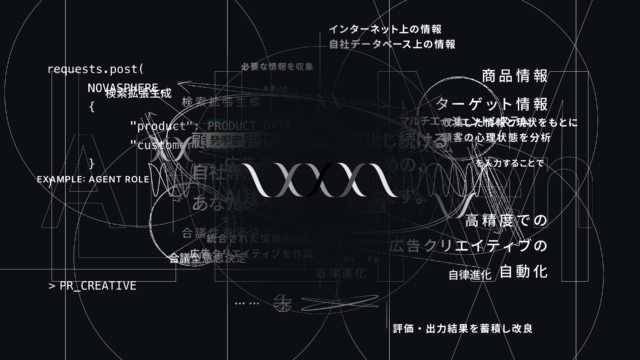

当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで

・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安

・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい

・記事に書いてない問題点が発生している

・記事を読んでもよくわからなかった

など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう

▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)