宣伝失礼しました。本編に移ります。

Googleディスプレイ広告における中心的な配信手法である「レスポンシブディスプレイ広告(RDA)」。この広告手法の重要性は年々高まっており、今やディスプレイ広告で成果を出すためには、その理解と活用が不可欠と言っても過言ではありません。しかし、その一方で、「名前は知っているが、具体的にどう活用すれば成果に繋がるのか分からない」「設定はしてみたものの、効果的な改善方法が見いだせない」といった課題をお持ちの広告運用ご担当者様も多いのではないでしょうか。

多くの画像やテキストを登録すると、どの組み合わせが最も高い成果を生むのか。その最適解を見つけるために、膨大なパターンのテストを繰り返すのは、時間と労力の観点から現実的ではありません。この課題を解決するために開発されたのが、Googleの高度な機械学習技術を駆使し、無数の組み合わせの中からユーザー一人ひとりに対して最も関連性の高い広告を自動で表示する、レスポンシブディスプレイ広告(RDA)なのです。

本記事では、レスポンシブディスプレイ広告の基本的な概念から、成果を最大化するための最新の運用戦略、具体的な設定方法、さらには効果測定と改善サイクルを回すための実践的なノウハウまで、網羅的に解説いたします。この記事を最後までお読みいただくことで、レスポンシブディスプレイ広告を真に使いこなし、広告パフォーマンスを飛躍的に向上させるための具体的な道筋が見えるはずです。

Google レスポンシブディスプレイ広告(RDA)とは何か?

レスポンシブディスプレイ広告(Responsive Display Ads、以下RDA)とは、広告運用者が事前に登録した複数の「アセット」と呼ばれる素材(画像、ロゴ、動画、広告見出し、説明文など)を、Googleの機械学習が広告枠に合わせて自動的に組み合わせ、最適なクリエイティブを生成・配信する広告フォーマットのことです。Googleディスプレイネットワーク(GDN)における、事実上の標準的な広告タイプとして位置づけられています。

レスポンシブ ディスプレイ広告は、レスポンシブ広告に代わってディスプレイ ネットワークのデフォルトの広告タイプとなります。標準のディスプレイ キャンペーンだけでなく、スマート ディスプレイ キャンペーンでも使用できます。アセット(画像、広告見出し、ロゴ、動画、説明文)をアップロードすると、ディスプレイ ネットワークに表示される広告が自動的に生成されます。

かつて、ディスプレイ広告で多様な広告枠に対応するためには、広告枠のサイズごとに仕様の異なるバナー(画像広告)を何十種類も作成・入稿する必要がありました。これは広告制作者にも運用者にも非常に大きな負担となっていました。RDAは、この課題を根本から解決します。僅かな種類のアセットを入稿するだけで、ウェブサイトやアプリ、YouTube、GmailといったGoogleが保有する膨大な広告ネットワーク上の、あらゆる広告スペースの形状に合わせて、広告のサイズ、表示形式、フォーマットが自動で調整されるのです。これにより、広告運用者はクリエイティブ制作にかかる工数を大幅に削減できるだけでなく、より多くの広告枠に配信することが可能となり、広告表示機会の最大化、すなわちリーチの拡大を実現できます。

しかし、RDAの本質的な価値は、単なる工数削減やリーチ拡大に留まりません。その核心は、Googleの強力な機械学習エンジンにあります。過去の膨大な広告配信データに基づき、ユーザーの属性、閲覧しているコンテンツ、過去の行動履歴などを瞬時に分析し、「このユーザーには、この広告見出しとこの画像の組み合わせが最もクリックされやすいだろう」といった予測を立て、リアルタイムで最適なクリエイティブを生成します。つまり、RDAは広告運用者が手動で行っていたABテストを、はるかに高い精度と規模で、自動的に実行し続けてくれるシステムなのです。この機械学習による最適化プロセスを通じて、広告のクリック率(CTR)やコンバージョン率(CVR)の向上が期待でき、結果として広告費用対効果(ROAS)の最大化に繋がります。

【戦略的思考】RDAと静的バナー広告、どちらを選ぶべきか?

RDAが主流となった現在でも、従来からある「静的バナー広告(アップロード広告)」が選択肢から消えたわけではありません。両者には明確な特性の違いがあり、広告キャンペーンの目的や商材、ブランド戦略に応じて戦略的に使い分けることが、獲得成果を最大化する鍵となります。ここでは、それぞれの広告フォーマットの特性を比較し、どのような場面でどちらを選択すべきかの判断基準を具体的に解説します。

静的バナー広告(アップロード広告)の特性と最適な活用場面

静的バナー広告とは、あらかじめ決められたサイズの完成された一枚の画像(GIF、JPG、PNGなど)をそのまま入稿する広告形式です。RDAのようにアセットが自動で組み替えられることはありません。

静的バナー広告の最大の強みは、「クリエイティブを完全にコントロールできる」点にあります。

画像、キャッチコピー、ロゴ、ボタンなどの配置やデザイン、フォント、配色といった全ての要素を、広告デザイナーが意図した通りに寸分の狂いなくユーザーに届けることができます。この特性から、以下のようなケースで特に有効です。

-

厳格なブランドイメージの維持が求められる場合:

高級ブランドやBtoB企業などで、ブランドガイドラインが厳密に定められている場合、意図しない組み合わせによってブランドイメージを損なうリスクのあるRDAは不向きなことがあります。静的バナーであれば、承認されたデザインをそのまま配信できるため、ブランドの一貫性を保つことができます。 -

特定のメッセージを意図通りに伝えたい場合:

キャンペーンのコンセプトや、複雑な情報を一枚のクリエイティブで分かりやすく伝えたい場合、要素の配置や情報の優先順位が重要になります。静的バナーなら、デザイナーが最も効果的だと判断したレイアウトで訴求することが可能です。 -

規制が厳しい業界(金融・医薬品・不動産など):

これらの業界では、広告に記載必須の文言(ディスクレーマー)や注意表記が法律で定められています。RDAではこれらの必須要素が必ず表示される保証がない、あるいは意図しない場所に表示される可能性があるため、承認されたクリエイティブをそのまま配信できる静的バナーが安全かつ確実な選択肢となります。 -

ランディングページ(LP)と世界観を完全に一致させたい場合:

広告クリエイティブと遷移先のLPのデザインやトーン&マナーを完全に統一することで、ユーザーにシームレスな体験を提供し、離脱率を低下させることができます。静的バナーはこの一貫性を担保するのに最適です。

ただし、静的バナーは配信可能な広告枠がバナーサイズに限定されるため、RDAと比較してリーチが狭まる傾向にあります。また、多数のサイズのバナーを制作する必要があり、クリエイティブの制作コストや時間がかかる点がデメリットとなります。

レスポンシブディスプレイ広告(RDA)の特性と最適な活用場面

前述の通り、RDAは複数のアセットを登録し、機械学習が最適な組み合わせを自動で生成・配信する広告です。

RDAの最大の強みは、「効率性とリーチの最大化、そしてパフォーマンスの自動最適化」にあります。

この特性から、以下のようなケースで絶大な効果を発揮します。

-

獲得効率(CPA/ROAS)を最優先で追求したい場合:

RDAの機械学習は、最もコンバージョンに繋がりやすいクリエイティブの組み合わせを自動で発見し、配信を強化してくれます。手動でのABテストよりもはるかに高速かつ大規模に最適化が進むため、獲得効率の改善を最重要視するキャンペーンにおいて第一の選択肢となります。 -

多くのクリエイティブパターンを迅速にテストしたい場合:

どのような訴求軸やビジュアルがユーザーに響くのか、勝ちパターンを見つけたいキャンペーン初期段階で特に有効です。複数の見出しや画像を登録するだけで、Googleが自動で何百、何千もの組み合わせをテストしてくれるため、短期間で効果的なクリエイティブの方向性を見極めることができます。 -

広告制作のリソースが限られている場合:

デザイナーがいない、あるいはバナー制作に多くの時間を割けない場合でも、RDAなら素材(画像やテキスト)を用意するだけで広告配信が可能です。制作工数を大幅に削減し、運用担当者は分析や戦略立案といったより重要な業務に集中できます。 -

可能な限り多くのユーザーにリーチしたい場合:

RDAはあらゆる広告枠のサイズ・フォーマットに自動で対応するため、静的バナーでは配信できなかった広告枠にも広告を表示できます。これによりインプレッションが最大化され、より多くの潜在顧客にアプローチすることが可能になります。

一方で、RDAはクリエイティブの組み合わせを完全にコントロールできないため、意図しないデザインの広告が生成される可能性がある点はデメリットとして認識しておく必要があります。

結論として、「ブランドイメージの厳密な統制」や「特定のメッセージの完全な再現」を優先するならば静的バナー広告を、「獲得効率の最大化」や「運用の効率化」を優先するならばレスポンシブディスプレイ広告を選択するのが基本的な戦略となります。両方を併用し、それぞれの長所を活かすハイブリッドなアプローチも非常に有効です。

Google レスポンシブディスプレイ広告(RDA)のメリット

RDAを活用することで、広告運用者は多くの恩恵を受けることができます。ここでは、その具体的なメリットを深掘りして解説します。

メリット1:広告制作・運用の工数を劇的に削減

最大のメリットは、やはり工数の削減です。従来、数十種類ものバナーサイズに対応するためには、膨大なデザイン作業と入稿作業が必要でした。RDAでは、数種類の画像アセットと数本のテキストアセットを用意するだけで、あとはGoogleのシステムが全ての広告枠に自動で対応してくれます。これにより、広告クリエイティブの制作と管理にかかる時間が大幅に短縮され、運用担当者はアカウント全体の戦略設計やデータ分析、改善施策の立案といった、より思考を要する業務にリソースを集中させることが可能になります。これは、人的リソースが限られている組織にとって、計り知れない価値をもたらします。

メリット2:リーチの最大化による機会損失の防止

静的バナー広告では、入稿したサイズの広告枠にしか広告は表示されません。もし主要なサイズしか用意していなければ、それ以外のサイズの広告枠に表示される機会、すなわち潜在顧客との接点を逸していることになります。RDAは、ウェブサイトからアプリ、YouTube、Gmailに至るまで、Googleディスプレイネットワーク上のあらゆる広告スペースに自動でフィットするため、配信可能なインプレッションを最大化できます。これにより、これまでリーチできなかったユーザー層にも広告を届けることが可能となり、コンバージョン機会の損失を防ぎます。

メリット3:機械学習によるパフォーマンスの自動最適化

RDAの核心的な価値は、Googleの高度な機械学習による自動最適化機能にあります。登録された複数のアセットから無数の組み合わせを生成し、どの組み合わせが最も高いパフォーマンス(高いCTRやCVR)を発揮するかを継続的にテストします。そして、成果の良い組み合わせを自動的に特定し、その組み合わせでの表示回数を増やしていきます。これは、人間が手動で行うABテストを、24時間365日、超高速かつ大規模に実行しているようなものです。運用者が細かなクリエイティブテストに頭を悩ませることなく、システムが自動で広告パフォーマンスを向上させてくれるため、広告費用対効果の改善が期待できます。

メリット4:ネイティブ広告枠への配信による広告効果向上

RDAは、配信先のウェブサイトのコンテンツやデザインに自然に溶け込む「ネイティブ広告」のフォーマットでも配信されます。通常のバナー広告のように「いかにも広告」といった見た目ではなく、サイトの記事やコンテンツの一部のように表示されるため、ユーザーに広告として敬遠されにくく、自然な形で情報を届けることができます。これにより、広告への抵抗感が強いユーザー層にもアプローチしやすくなり、結果としてクリック率やエンゲージメントの向上が期待できます。

メリット5:動的リマーケティングとの連携による高度なパーソナライズ

RDAは、商品データフィードと連携させることで「動的リマーケティング」を実施できます。これは、サイトを訪れたユーザーが閲覧した特定の商品やサービスを、広告クリエイティブ内に自動で表示する強力なリマーケティング手法です。例えば、ECサイトで特定のスニーカーを閲覧したユーザーに対して、そのスニーカーの画像と価格を含んだ広告を自動生成して追いかけることができます。ユーザーの興味関心に直接訴えかける究極のパーソナライズ広告であり、非常に高いコンバージョン率が期待できる、RDAの強力な活用法の一つです。

【最重要】成果を最大化するRDA運用術と改善のコツ

RDAは設定するだけで一定の効果が期待できる便利な機能ですが、その真価を最大限に引き出すためには、戦略的なアプローチと継続的な改善活動が不可欠です。ここでは、多くの運用者が陥りがちな「設定して終わり」の状態から脱却し、成果を飛躍させるための具体的な運用術とコツを解説します。

運用術1:アセットは「量」と「多様性」を限界まで追求する

機械学習の成果は、学習データの「量」と「質(多様性)」に大きく左右されます。これはRDAにおいても同様です。機械学習モデルに多くの選択肢(アセット)を与えるほど、より多くの組み合わせをテストでき、最適なパターンを発見する可能性が高まります。

- 量は上限まで入稿する:画像は最大15枚、ロゴは最大5枚、短い広告見出しは最大5個、説明文は最大5個といった入稿数の上限を常に意識し、可能な限りすべて埋めることを目指してください。「とりあえず数点だけ」という入稿では、機械学習の能力を全く引き出せません。

-

質(多様性)を担保する:ただ量を増やすだけでなく、アセットの「バリエーション」を豊富にすることが極めて重要です。同じようなテイストの画像や、似たような言い回しの見出しばかりでは、テストできる組み合わせが限定されてしまいます。

- 画像:人物写真(笑顔、真剣な表情など)、商品写真(利用シーン、白抜きなど)、イラスト、グラフ、テキスト入りのグラフィックなど、全く異なる種類のビジュアルを用意します。

- 見出し・説明文:価格訴求(「今なら50%OFF」)、便益訴求(「〇〇の課題を解決」)、権威性訴求(「利用者数No.1」)、緊急性訴求(「期間限定」)、疑問形(「〇〇でお悩みではありませんか?」)など、訴求の切り口を複数パターン用意します。

- 画像内テキストは20%未満に:Google広告のポリシーでは、画像面積の20%以上をテキストが占める場合、配信が制限されたりパフォーマンスが低下したりする可能性があります。伝えたいメッセージはテキストアセットに任せ、画像はあくまで視覚的な魅力で訴求するよう心がけてください。

これらのアセットを最大限入稿することで、Googleの機械学習エンジンが持つ能力を100%引き出すための土台が整います。

運用術2:「広告の有効性」と「アセットのパフォーマンス」を基点とした改善サイクル

RDA運用の核心は、Googleが提供するパフォーマンス評価機能を活用した、データに基づくPDCAサイクルを回すことにあります。入稿して満足するのではなく、定期的にパフォーマンスを確認し、改善アクションを取り続けることが成果向上の鍵です。

広告編集画面で確認できる「広告の有効性」は、RDA全体の品質を示す総合スコアです。これは「未完了」「低い」「平均」「良好」「優良」の5段階で評価され、アセットの数、種類、多様性などに基づいて算出されます。まずはこの指標を「良好」以上にすることを目指してください。もし「低い」や「平均」の場合は、アセットの数が不足しているか、バリエーションが乏しい可能性が高いため、前述の「運用術1」に戻ってアセットを追加・多様化させましょう。

次に、より重要なのがアセット単位での評価です。各広告グループのアセット詳細画面では、それぞれの画像や見出しが「学習中」「低い」「良好」「最良」の4段階で評価されます。この評価は、同じ広告グループ内の他の同種アセットと比較した際の相対的なパフォーマンスを示しています。この評価を基に、以下の改善サイクルを定期的に(例えば2週間~1か月に1回)実行します。

- 評価「低い」のアセットを特定する:パフォーマンスが悪いと判断されたアセットは、広告全体の足を引っ張っている原因です。これらは躊躇なく入れ替え対象とします。

- 評価「最良」のアセットを分析する:なぜこのアセットが高い評価を得たのかを徹底的に分析します。画像であれば「笑顔の人物写真が強いのか」「商品の利用シーンが響いたのか」。見出しであれば「具体的な数字を入れた訴求が良いのか」「不安を煽る訴求が刺さったのか」。この「勝ちパターン」の要素を抽出します。

- 仮説を立てて新規アセットを追加する:「最良」アセットの分析から得られた「勝ちパターン」の要素を横展開し、新しいアセットを作成・追加します。例えば、「笑顔の人物写真」が強いと分かれば、別のモデルや別のシチュエーションでの笑顔の人物写真を追加します。そして、パフォーマンスの悪かった「低い」のアセットと入れ替えます。

- 再度「学習中」に戻り、結果を待つ:新しいアセットを追加すると、評価は「学習中」に戻ります。一定期間(数週間)配信し、再度評価が確定するのを待ち、また1のプロセスに戻ります。

このデータに基づいた改善サイクルを愚直に回し続けることこそが、RDAのパフォーマンスを継続的に向上させる唯一かつ最強の方法論です。

運用術3:意図しないクリエイティブの組み合わせを避ける

RDAは自動でアセットを組み合わせるがゆえに、稀に文脈が通じない、あるいは誤解を招くようなクリエイティブが生成されてしまうことがあります。「この画像とこの見出しは絶対に組み合わせてほしくない」というケースがある場合、それらのアセットは同じ広告グループに入稿しないようにしましょう。訴求軸やターゲットが明確に異なる場合は、広告グループを分けることで、意図しない組み合わせのリスクを管理することができます。例えば、「価格訴求」の広告グループと「機能性訴求」の広告グループを分けるといった対応が考えられます。

運用術4:ランディングページ(LP)との一貫性を担保する

これは全てのWeb広告に共通する鉄則ですが、RDAにおいても極めて重要です。広告クリエイティブ(アセット)で訴求しているメッセージと、クリック後のLPで展開されている内容に乖離があってはなりません。「今すぐ50%OFF」という見出しの広告をクリックしたのに、LPに割引情報がどこにも書かれていなければ、ユーザーは即座に離脱してしまいます。特にRDAでは複数の訴求軸のアセットを登録するため、どのアセットが表示されてもLPの内容と矛盾しないように、LP自体の情報網羅性を高めるか、訴求軸ごとにLPを分けるといった対策が必要です。クリエイティブとLPの一貫性を保つことで、コンバージョン率は大きく改善します。

Google レスポンシブディスプレイ広告(RDA)の料金体系

レスポンシブディスプレイ広告だからといって、特別な料金体系が適用されるわけではありません。他のGoogleディスプレイ広告と同様の課金方式が採用されます。広告キャンペーンの目的に合わせて最適な入札戦略を選択することが重要です。

クリック課金(CPC)

広告が1回クリックされるごとに費用が発生する、最も標準的な課金方式です。「CPC(Cost Per Click)」とも呼ばれます。広告が表示されただけでは費用はかからず、ユーザーが広告に興味を持ち、サイトへアクセスした場合にのみ課金されるため、費用対効果を管理しやすいのが特徴です。ウェブサイトへのトラフィック(流入数)を増やすことを目的とする場合に適しています。CPCの単価は「広告費用 ÷ クリック数」で算出されます。

インプレッション課金(vCPM)

広告が1,000回表示されるごとに費用が発生する課金方式です。「vCPM(viewable Cost Per Mille)」と呼ばれ、視認可能なインプレッションに対して課金されます。つまり、ユーザーの画面に実際に広告が表示された場合にのみカウントされるため、より正確な広告露出に対して費用を支払うことになります。クリックやコンバージョンではなく、とにかく多くのユーザーに広告を見てもらい、商品やブランドのリーチを広げたい場合に有効な選択肢です。CPMの単価は「広告費用 ÷ 表示回数 × 1,000」で算出されます。

コンバージョン課金(CPA)

RDAで最も推奨されるのが、コンバージョン(商品購入、問い合わせなど)を最大化するための自動入札戦略と組み合わせた運用です。例えば、「目標コンバージョン単価(tCPA)」を設定すれば、指定した獲得単価内でコンバージョン数が最大になるよう、Googleの機械学習が自動で入札価格を調整してくれます。また、「コンバージョン数の最大化」戦略を選択すれば、予算内で最も多くのコンバージョンを獲得できるよう最適化が進みます。これらの戦略では、最終的な成果であるコンバージョンに最適化されるため、直接的な課金方式とは異なりますが、実質的にはコンバージョンベースで広告費が運用されることになります。

広告視聴課金(CPV)

RDAに動画アセットを含めた場合、その動画広告に対して適用される課金方式です。「CPV(Cost Per View)」と呼ばれ、ユーザーが動画を30秒間(30秒未満の動画の場合は最後まで)視聴したか、動画に対してクリックなどの操作を行った場合に費用が発生します。動画コンテンツへのエンゲージメントを高めたい場合に適しています。

【2025年最新版】RDAアセット入稿仕様(Google広告・Yahoo!広告比較)

RDAを成功させるためには、まず各プラットフォームの入稿規定(仕様)を正確に理解することが第一歩です。ここでは、Google広告と、日本の主要プラットフォームであるYahoo!広告のレスポンシブディスプレイ広告におけるアセットの入稿仕様を、比較しながら詳しく解説します。

Google広告 レスポンシブディスプレイ広告(RDA)のアセット入稿仕様

画像アセット(Google広告)

| 素材の種類 | 推奨サイズと要件 | 最大ファイルサイズ | 入稿可能数 |

|---|---|---|---|

| 横長画像 | アスペクト比 1.91:1 推奨サイズ: 1200×628 最小サイズ: 600×314 |

5MB | 最大15個まで |

| スクエア画像 | アスペクト比 1:1 推奨サイズ: 1200×1200 最小サイズ: 300×300 |

||

| 横長ロゴ (省略可) | アスペクト比 4:1 推奨サイズ: 1200×300 最小サイズ: 512×128 |

最大5個まで | |

| スクエアロゴ (省略可) | アスペクト比 1:1 推奨サイズ: 1200×1200 最小サイズ: 128×128 |

動画アセット(Google広告)

| 素材 | 推奨アスペクト比 | 最大動画時間 | 入稿可能数 |

|---|---|---|---|

| YouTubeにアップロード済みの動画 | 16:9(横長)、1:1(スクエア)、4:3、9:16(縦長)など主要な比率に対応 | 30秒以下を強く推奨(最大時間はないがパフォーマンスが低下する) | 最大5個まで |

テキストアセット(Google広告)

| 種別 | 詳細 | 文字数(半角) | 入稿可能数 |

|---|---|---|---|

| 短い広告見出し | 広告の最も目立つテキスト。配信面に応じて短縮される可能性あり。 | 30文字以内 | 最大5個まで |

| 長い広告見出し | 広告サイズが大きい場合に、短い見出しの代わりに表示される。より詳細な訴求が可能。 | 90文字以内 | 1個のみ |

| 説明文 | 見出しを補足する詳細情報。表示されない場合もある。 | 90文字以内 | 最大5個まで |

| ビジネスの名前 | 広告主の企業名やブランド名。 | 25文字以内 | 1個のみ |

| 行動を促すフレーズ | ボタンに表示されるテキスト。「詳しくはこちら」「購入する」などから選択。自動選択も可能。 | ー | 1つ選択 |

Yahoo!広告 レスポンシブディスプレイ広告のアセット入稿仕様

Yahoo!広告にも同様のレスポンシブ広告フォーマットが存在します。基本的な考え方はGoogleと共通ですが、仕様に若干の違いがあるため注意が必要です。

画像アセット(Yahoo!広告)

| 素材の種類 | 規定サイズ | 最大ファイルサイズ | 入稿可能数 |

|---|---|---|---|

| 横長画像 | 1200×628 のみ | 3MB | 最大15画像 |

| スクエア画像 | 300×300 のみ | ||

| ロゴ (省略可) | 180×180 のみ | 最大1画像 |

動画アセット(Yahoo!広告)

Yahoo!広告のレスポンシブ広告では、現状、動画アセットを直接入稿することはできず、静的バナー広告のフォーマットで動画を入稿する必要があります。

テキストアセット(Yahoo!広告)

| 種別 | 詳細 | 文字数(全角) | 入稿可能数 |

|---|---|---|---|

| タイトル | 広告の最も目立つテキスト。 | 20文字以内 | 最大5個まで |

| 説明文 | タイトルを補足する詳細情報。 | 90文字以内 | 最大5個まで |

| 表示URL | 広告に表示されるURL。 | 29文字以内 | 1個のみ |

| 組織名・サービス名 | 広告主の企業名やブランド名。 | 20文字以内 | 1個のみ |

| ボタン | ボタンに表示されるテキスト。「詳しくはこちら」など18種類から選択。 | ー | 1つ選択 |

このように、Google広告とYahoo!広告では、画像の推奨サイズやテキストの文字数、動画の扱いに違いがあります。両方のプラットフォームで広告を展開する場合は、これらの仕様差を理解した上でアセットを準備することが重要です。

Google レスポンシブディスプレイ広告(RDA)の設定方法

ここでは、実際にGoogle広告の管理画面およびGoogle広告エディタを使用してRDAを設定する手順を解説します。

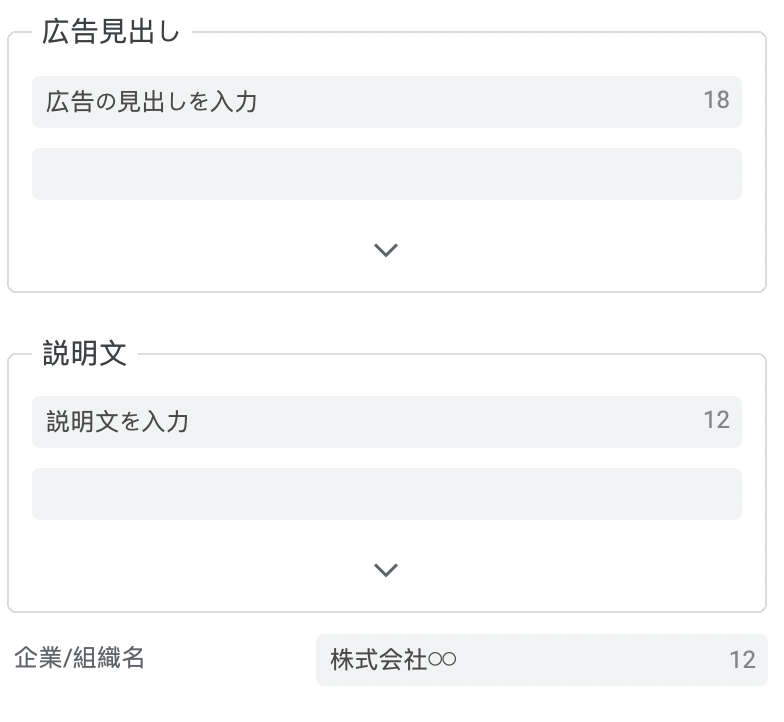

Google広告管理画面での設定方法

最も一般的で直感的な設定方法です。

-

キャンペーンと広告グループの選択:

Google広告の管理画面にログインし、RDAを追加したいキャンペーン、および広告グループを選択します。 -

広告作成画面への移動:

左側のメニューから「広告とアセット」をクリックし、その中の「広告」を選択します。青い「+」ボタンをクリックし、表示されるメニューから「レスポンシブ ディスプレイ広告」を選択します。

-

アセットの入稿:

広告作成画面が表示されます。ここで、前述の仕様に沿って各アセットを入稿していきます。- 最終ページURL:広告をクリックしたユーザーが遷移するページのURLを入力します。

- 画像とロゴ:「+画像とロゴ」をクリックし、PCからアップロードするか、ウェブサイトをスキャンして画像候補を抽出、またはストックフォトライブラリから選択します。横長とスクエアの両方を必ず入稿しましょう。

- 動画:YouTubeにアップロード済みの動画URLを入力します。

- 広告見出し:短い広告見出し(最大5個)と長い広告見出し(1個)を入力します。

- 説明文:最大5個まで説明文を入力します。

- ビジネスの名前:会社名やブランド名を入力します。

- 追加のフォーマットオプション:プロモーションテキストや価格のプレフィックスなどを設定できます。

- 行動を促すフレーズのテキスト:ドロップダウンリストから最適なCTAを選択します。

-

プレビューと保存:

アセットを入力すると、画面右側に様々な広告枠でのプレビューがリアルタイムで表示されます。モバイル、PC、YouTube、Gmailなど、各配信面でどのように表示されるかを確認しながら作成を進めることができます。全ての入力が完了したら、「広告を保存」をクリックして設定完了です。

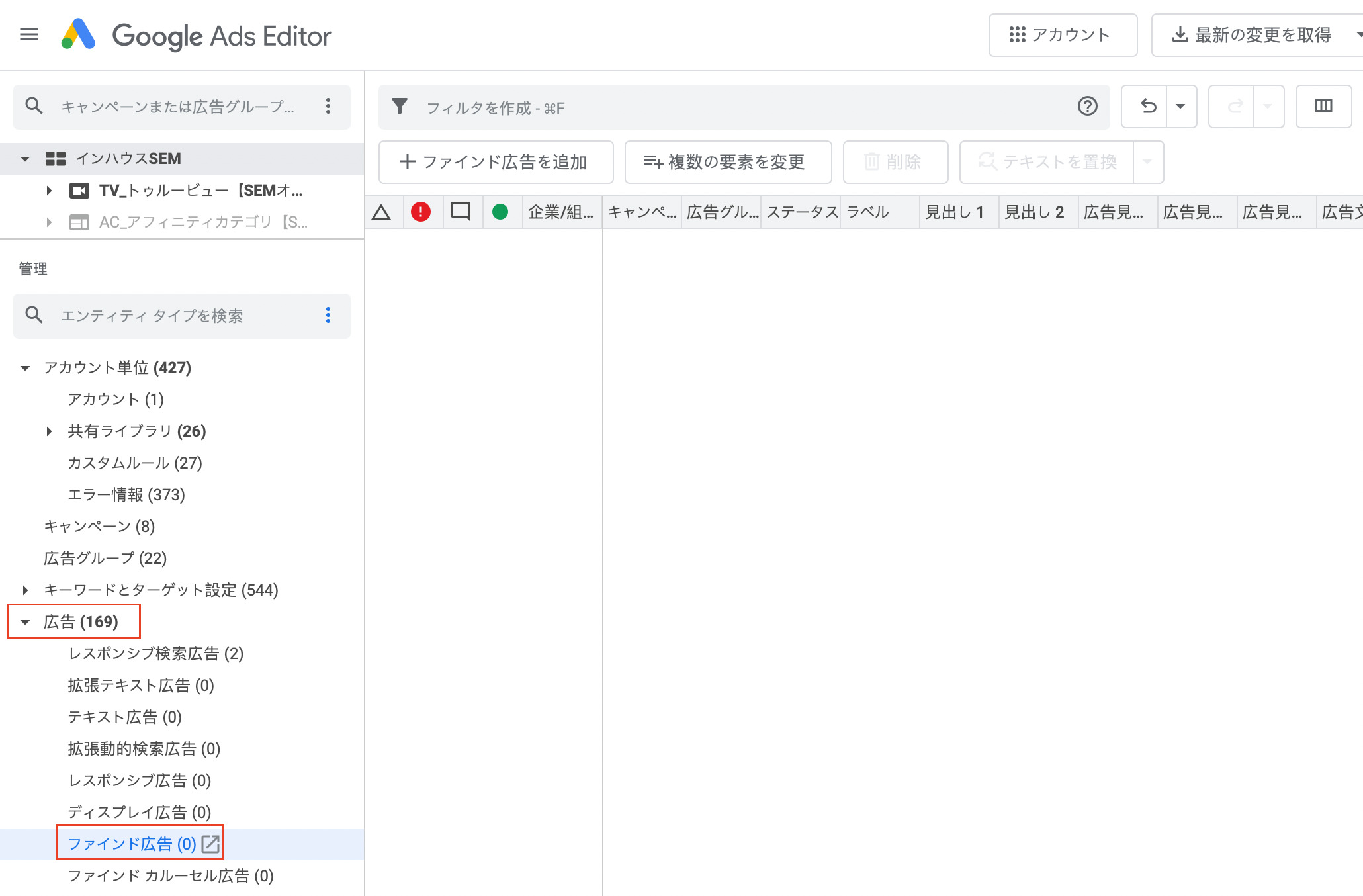

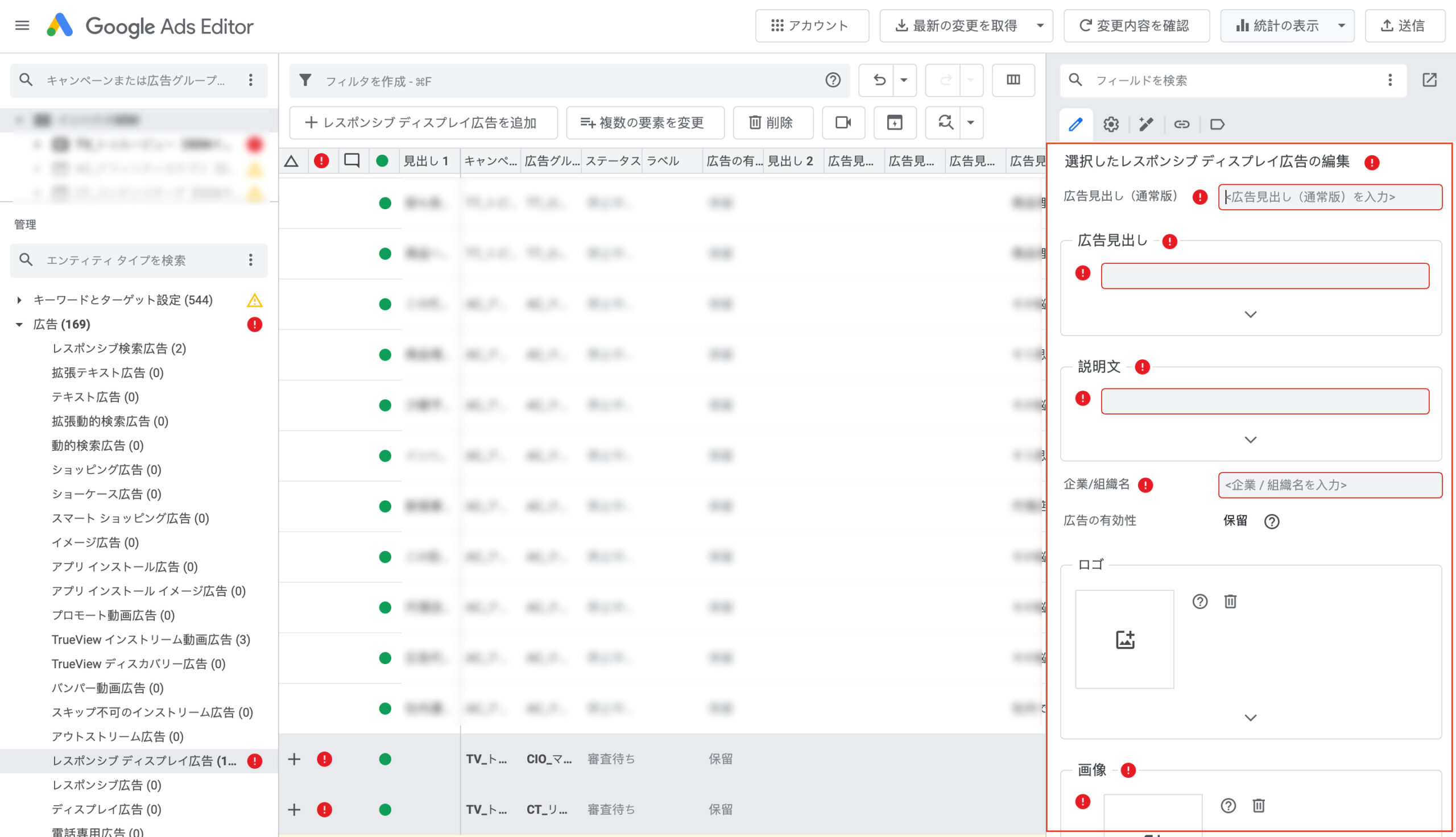

Google広告エディタでの追加方法(大量作成・編集向け)

複数のキャンペーンや広告グループにRDAをまとめて作成・編集する場合は、オフラインで作業できるGoogle広告エディタが便利です。

-

広告エディタを開き、アカウント情報をダウンロードします。

-

RDAの追加:

左下の管理メニューの「広告」の中から「レスポンシブ ディスプレイ広告」を選択します。

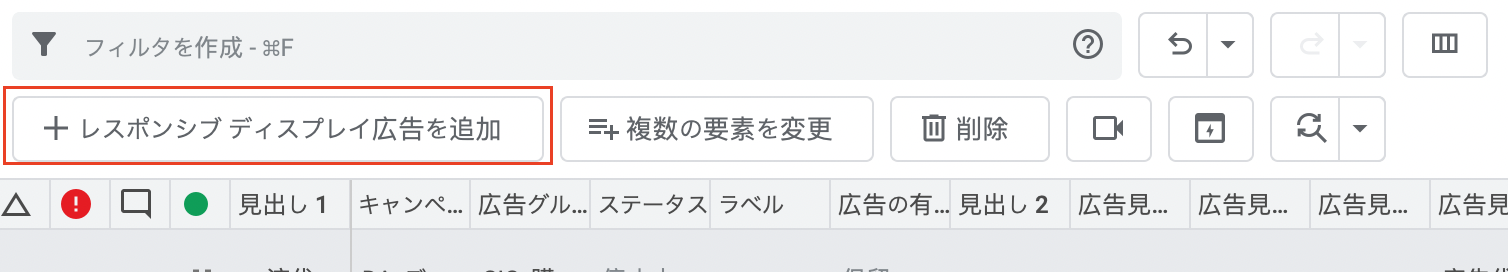

データビューの上部にある「レスポンシブ ディスプレイ広告を追加」をクリックします。

データビューの上部にある「レスポンシブ ディスプレイ広告を追加」をクリックします。

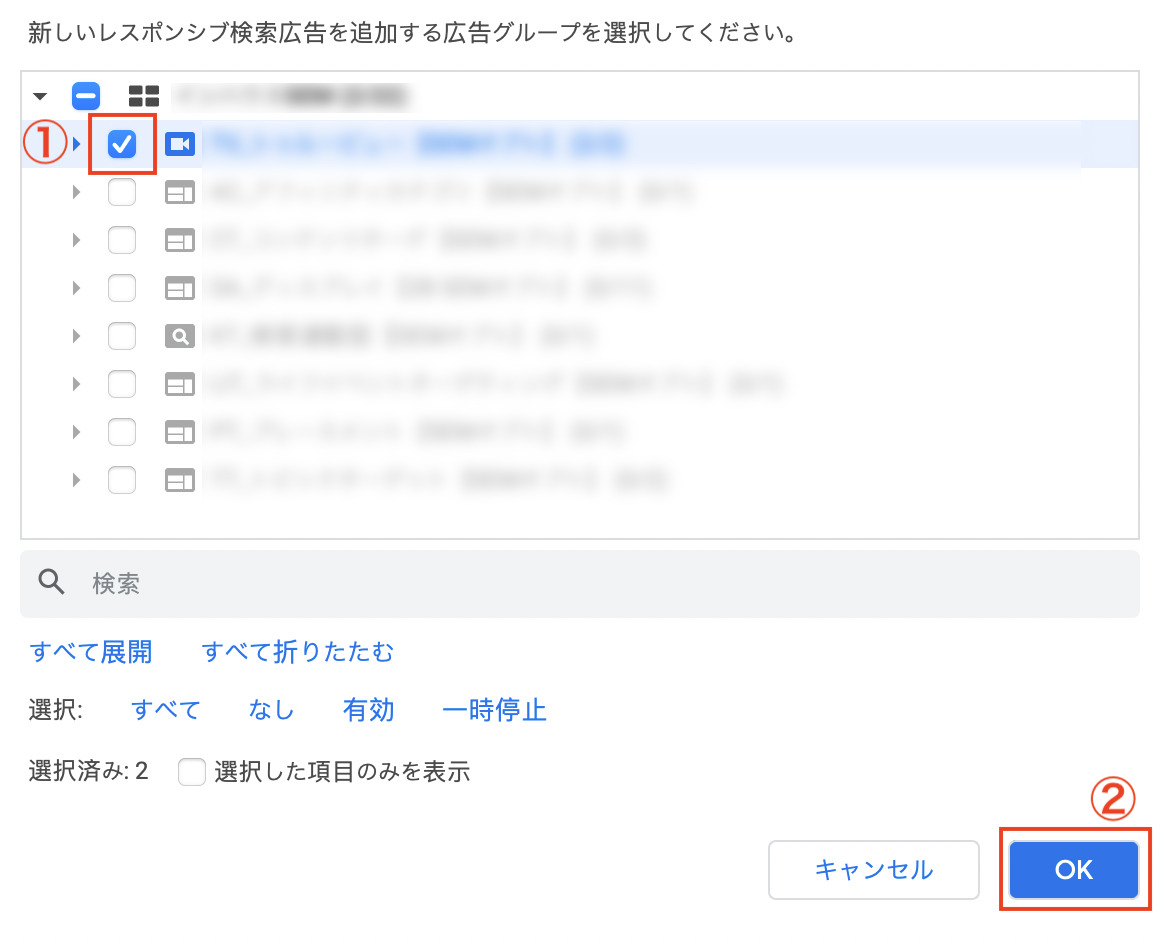

広告を追加したい広告グループを選択し、「OK」をクリックします。

-

アセットの入力:

右側に表示される編集パネルで、各アセット情報を入力または貼り付けます。管理画面と同様に、広告見出し、説明文、最終ページURLなどを設定します。画像や動画は、ファイル名やURLで指定します。

-

変更内容を送信:

すべての編集が完了したら、上部の「送信」ボタンをクリックして、変更内容をGoogle広告アカウントにアップロードします。

Google広告エディタを使えば、スプレッドシートなどで管理しているアセット情報をコピー&ペーストで効率的に入稿できるため、大規模なアカウント運用において非常に役立ちます。

よくある質問(FAQ)

- Q1. RDAの効果が出るまで、どのくらいの期間を見ればよいですか?

- A1. 一概には言えませんが、Googleの機械学習が最適化を進めるためには、ある程度のデータ蓄積が必要です。一般的には、広告設定後、最低でも2週間から1か月程度の期間は、頻繁な変更を避け、データが蓄積されるのを待つことが推奨されます。この期間に、各アセットのパフォーマンス評価が「学習中」から「低い」「良好」「最良」へと確定していきます。評価が確定してから、前述した改善サイクルを開始するのが効果的です。

- Q2. 静的バナーとRDA、どちらを優先して予算を配分すべきですか?

- A2. キャンペーンの目的によります。獲得効率(CPAやROAS)を最優先し、新しいクリエイティブの勝ちパターンを迅速に見つけたい場合は、RDAに多くの予算を配分すべきです。一方で、ブランドの世界観を厳密に守りたい、あるいは特定のメッセージを確実に伝えたい場合は、静的バナー広告に予算を重点的に投下するのが良いでしょう。可能であれば、両方の広告フォーマットを同じキャンペーン内で並行して配信し、どちらがより優れた成果を出すかをテストすることをお勧めします。

- Q3. 効果的なクリエイティブ(アセット)が思いつきません。何かヒントはありますか?

- A3. まずは、競合他社の広告を参考にすることから始めるのが良いでしょう。また、自社の顧客に対してアンケート調査を行い、どのような点に魅力を感じているのかをヒアリングし、それを広告見出しや説明文に反映させるのも有効です。画像については、プロが撮影した高品質なストックフォトを利用するのも一つの手です。最も重要なのは、完璧なアセットを最初から作ろうとせず、「量」と「多様性」を重視して様々なパターンのアセットを試し、データに基づいて改善していくという姿勢です。

- Q4. RDAでブランドイメージを損なわないための対策はありますか?

- A4. 完全に防ぐことは難しいですが、リスクを低減する方法はあります。まず、ブランドガイドラインに準拠した画像やロゴのみを使用することを徹底します。また、どのような組み合わせで表示されても意味が通じる、汎用性の高い広告見出しや説明文を作成するよう心がけてください。特定の訴求軸がブランドイメージと合わない場合は、その訴求軸のアセットは使用しない、あるいは広告グループを分けるといった対策が有効です。どうしてもクリエイティブの統制が必要な場合は、RDAではなく静的バナー広告の利用を検討してください。

まとめ:RDAは「AIとの協業」で成果を出す広告

本記事では、レスポンシブディスプレイ広告(RDA)について、その基本概念からメリット、戦略的な活用法、そして成果を最大化するための具体的な改善サイクルに至るまで、網羅的に解説いたしました。

RDAは、単に広告制作の工数を削減してくれる便利なツールではありません。その本質は、Googleの高度な機械学習エンジンと広告運用者が「協業」し、データに基づいて継続的にパフォーマンスを改善していく、新しい時代の広告運用モデルにあります。複数のフォーマットやサイズ、画像やテキストの組み合わせを自動で最適化してくれる機械の力を最大限に活用しつつも、どのようなアセットを投入し、得られた結果をどう解釈して次のアクションに繋げるかという戦略的な示唆を与えるのは、最終的には人間の役割です。

RDAは決して「設定すれば後は放置でOK」という万能薬ではありません。本記事でご紹介した、アセットの「量」と「多様性」の確保、そして「広告の有効性」と「アセットのパフォーマンス評価」を基点としたPDCAサイクルを愚直に実践し続けること。これこそが、RDAの真価を引き出し、競合他社に差をつける唯一の道です。この機会にぜひ、自社の広告アカウントを見直し、改善のアクションを始めてみてはいかがでしょうか。

当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで

・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安

・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい

・記事に書いてない問題点が発生している

・記事を読んでもよくわからなかった

など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう

▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)

データビューの上部にある「レスポンシブ ディスプレイ広告を追加」をクリックします。

データビューの上部にある「レスポンシブ ディスプレイ広告を追加」をクリックします。

とは?基礎知識から収益を上げるための具体策まで解説-640x360.jpg)