宣伝失礼しました。本編に移ります。

今日のデジタルマーケティングにおいて、いかにして効率的に「見込み顧客」や「購入者」を獲得するかは、事業形態を問わず、すべてのビジネスにおける至上命題です。特に、Cookie規制の強化や生活者の情報収集行動の多様化により、従来の広告手法だけでは成果を出し続けることが困難になっています。このような状況下で、Google広告の「デマンドジェネレーションキャンペーン」は、AIの力を活用して、コンバージョンに至る可能性の高いユーザーに直接アプローチできる、極めて強力な獲得型広告手法として注目されています。本記事では、このキャンペーンを、直接的なコンバージョン獲得、すなわち「刈り取り」に特化した戦術として捉え、その活用法を徹底的に解説します。このキャンペーンは、高単価な法人向けサービス(BtoB)から、個人の消費を促す商品(BtoC)まで、幅広いビジネスで顧客獲得の強力な武器となります。本記事では、BtoBとBtoC、両者の特性の違いを踏まえつつ、共通して活用できる戦略と、それぞれの領域に特化した戦術を網羅的にお伝えします。この記事は、貴社の広告パフォーマンスを次のステージへと引き上げるための、具体的な戦術書となるはずです。

デマンドジェネレーションキャンペーンの本質

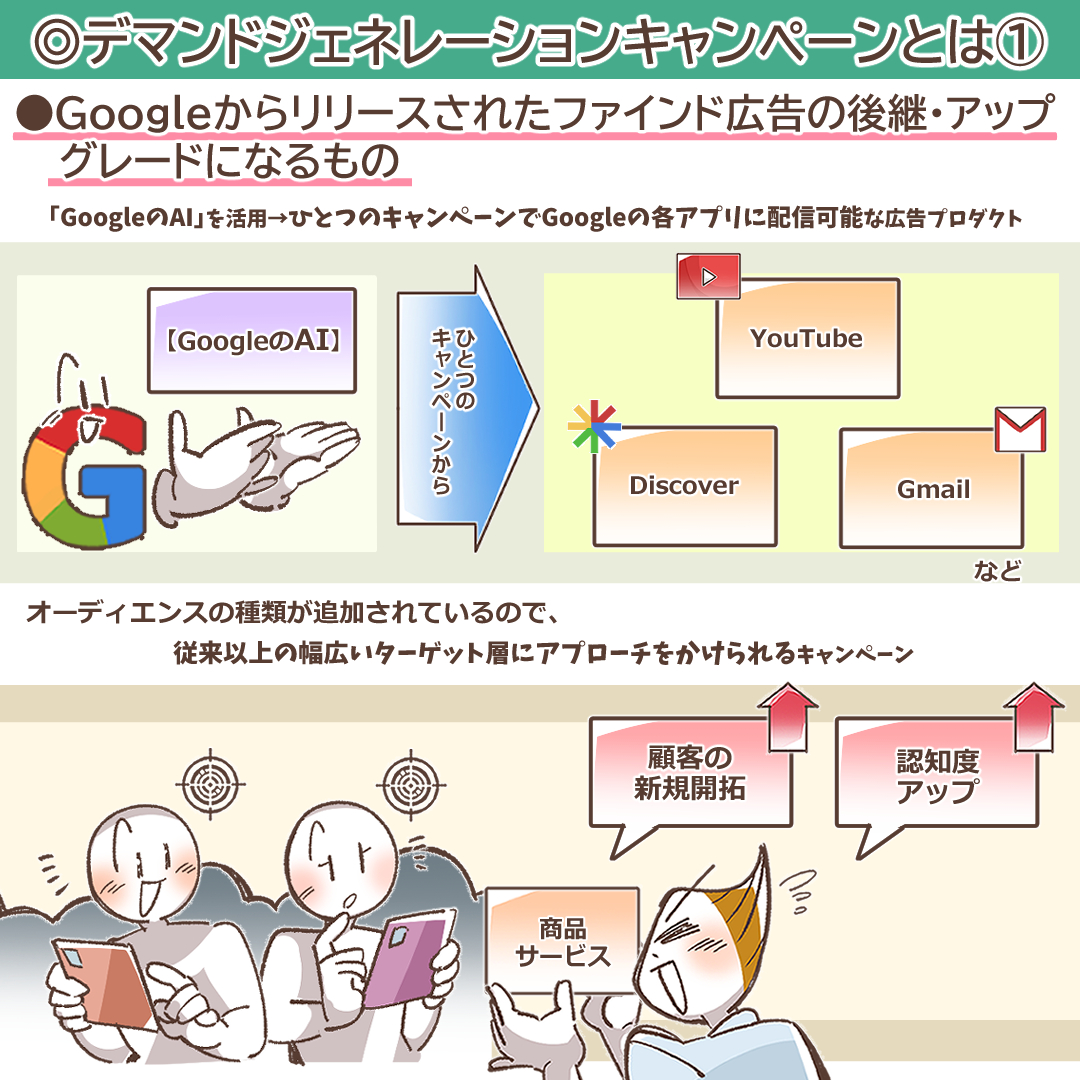

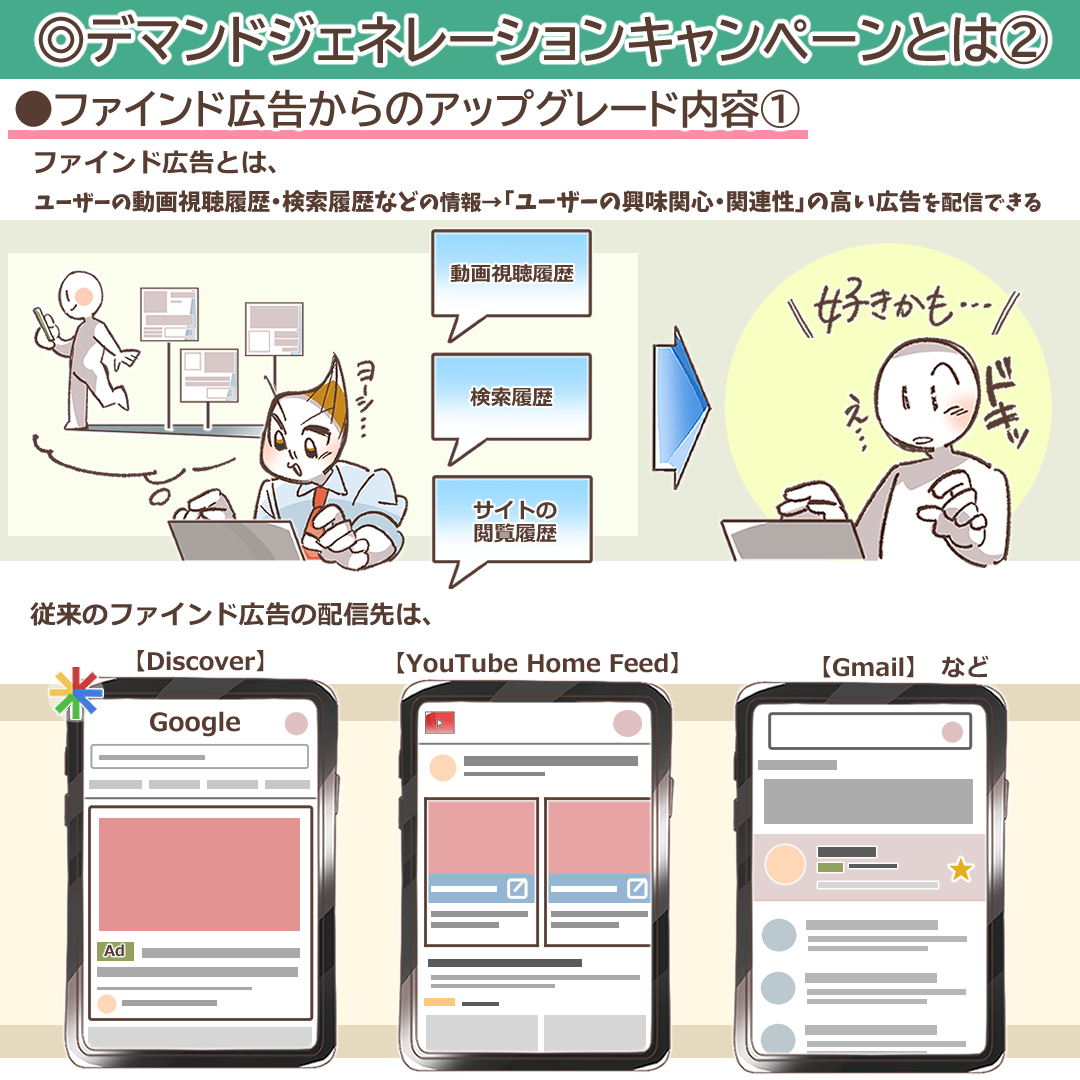

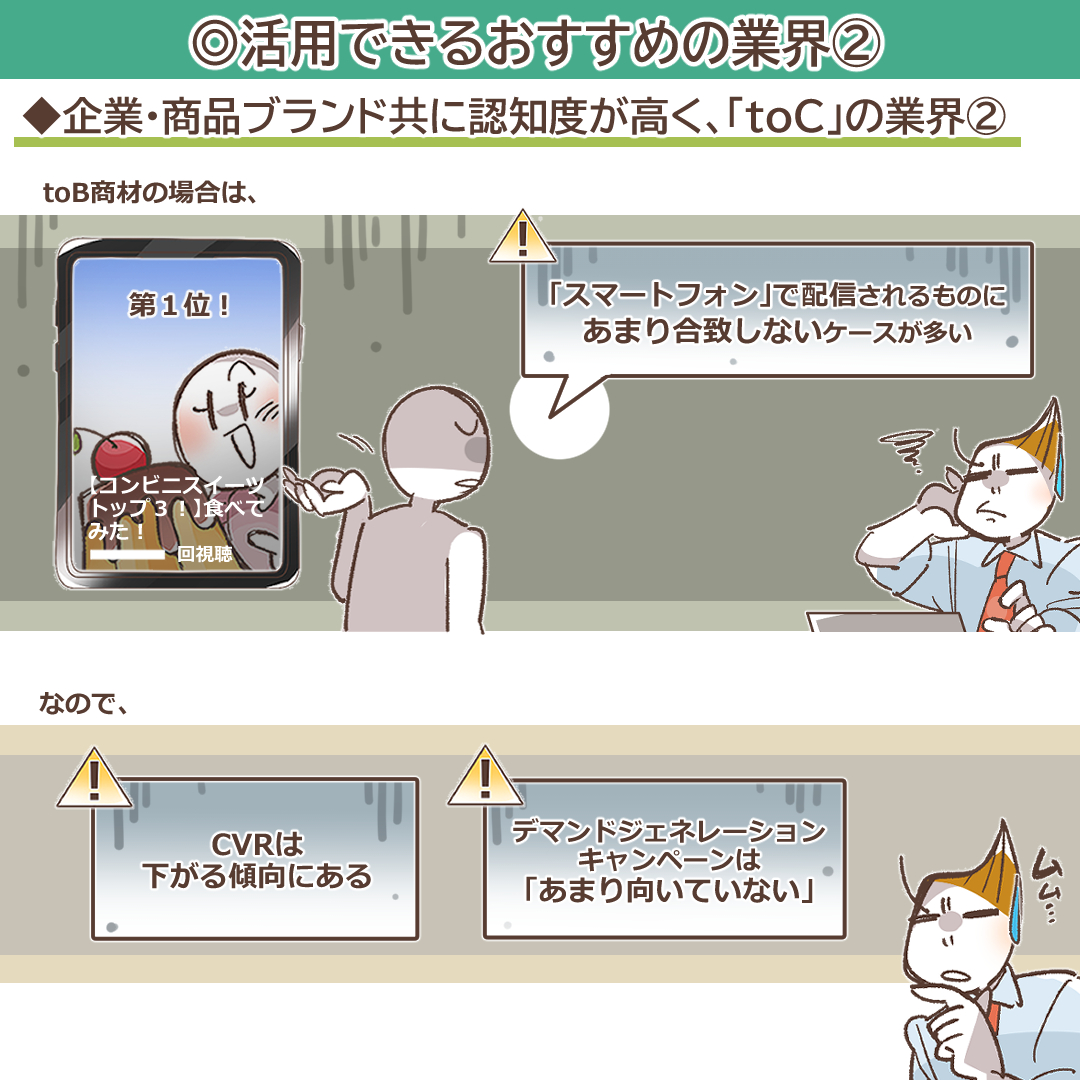

本記事で扱うデマンドジェネレーションキャンペーンは、Google広告の一つのキャンペーンタイプを指します。その本質は、YouTube、Discover、Gmailといった、ユーザーが情報収集やエンターテイメントに能動的になっている配信面を活用し、AIによる高度なターゲティングを通じて、コンバージョンに至る可能性の高いユーザー層に直接アプローチすることにあります。従来の検索広告が「明確なキーワードで検索する」という顕在層をターゲットにするのに対し、デマンドジェネレーションキャンペーンは、検索行動には至っていないものの、行動履歴や興味関心から「コンバージョン見込みが高い」と判断されるユーザーを狙い撃ちする、いわば「攻め」の獲得型広告です。そのため、キャンペーンは「オーディエンスへの的確なリーチ」「行動を促すクリエイティブ」「コンバージョン獲得」という3つの要素で構成され、いかにして質の高い見込み顧客を効率的に獲得するかが最大の目的となります。

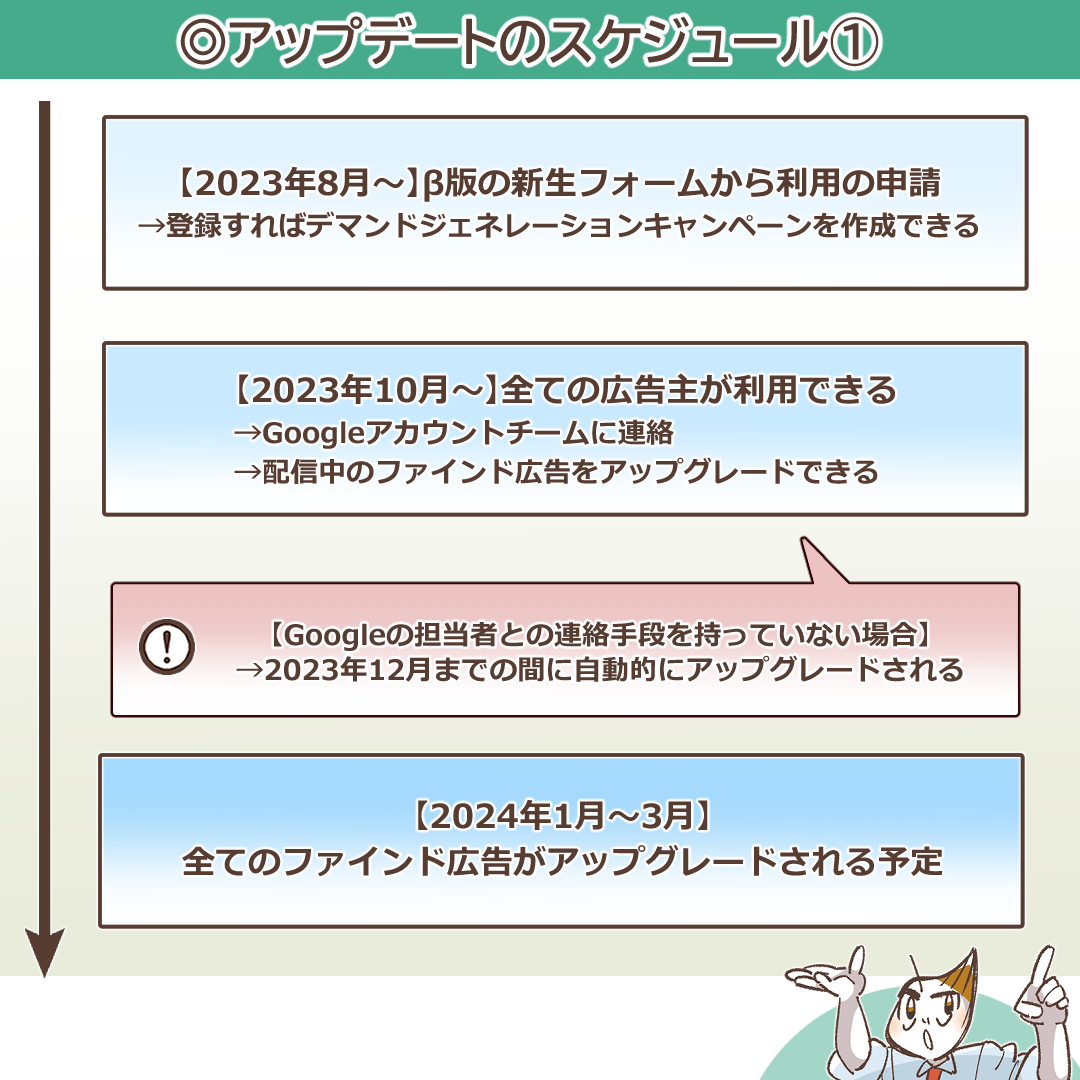

旧: ファインド広告からのアップグレード内容

アップグレードによる主な強化ポイント

-

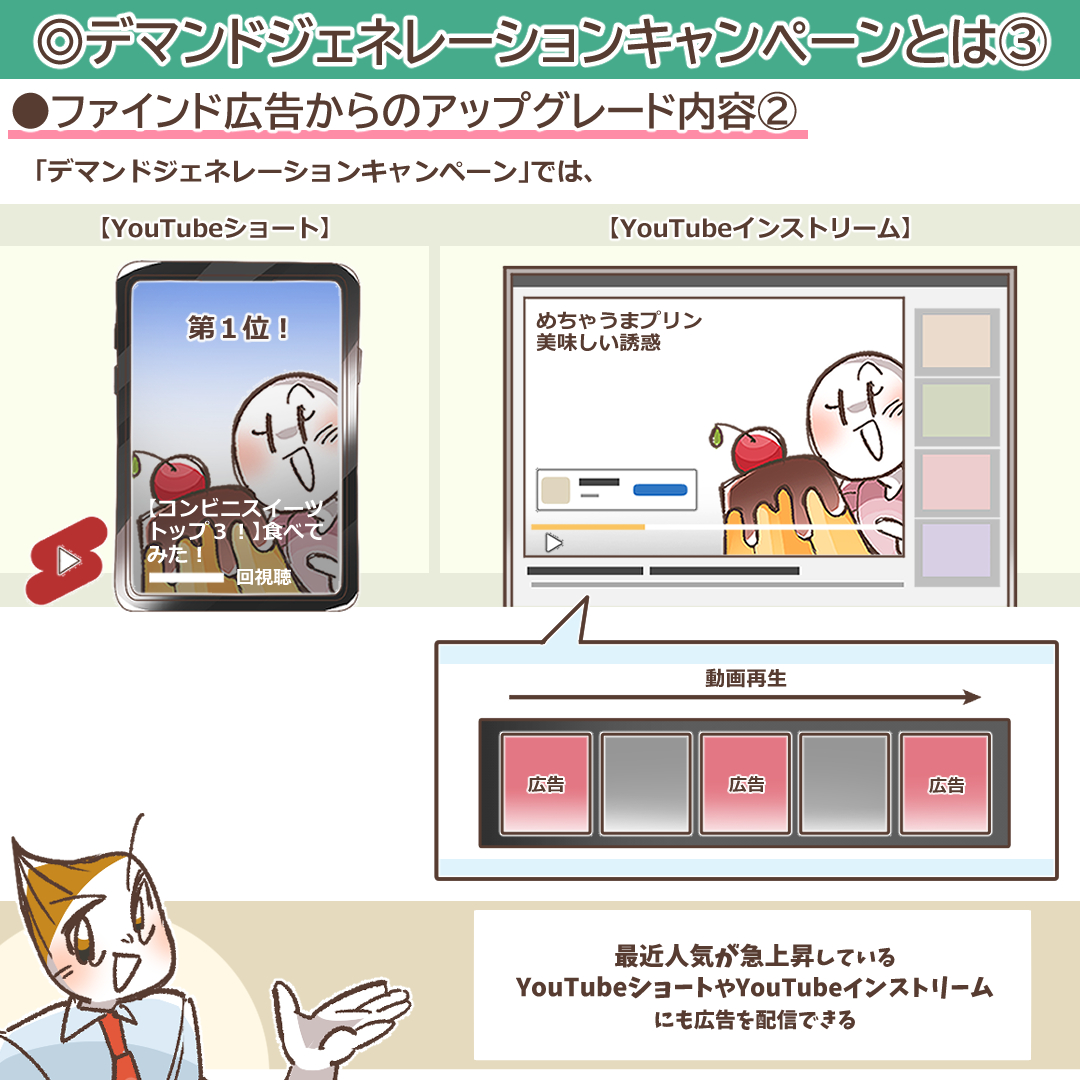

広告フォーマットと配信面の拡大:動画で魅了する

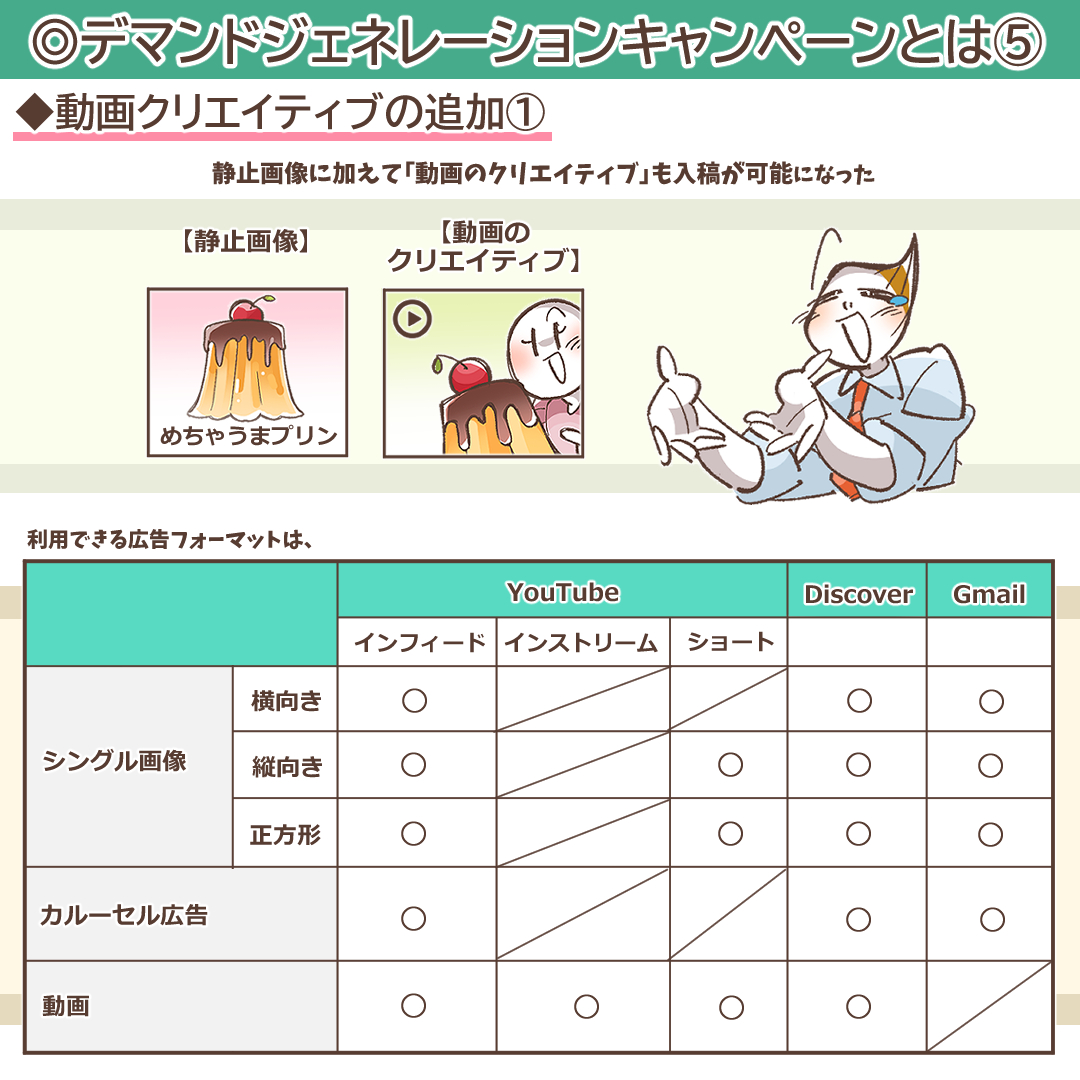

- YouTubeへの配信強化: これまでのDiscoverフィード、Gmailに加えて、YouTubeショートやYouTubeインストリーム広告といったエンゲージメントの高い動画配信面が追加されました。静止画やカルーセル広告に加え、動画クリエイティブを活用することで、より視覚的にユーザーの注意を引きつけ、メッセージを伝えることが可能になります。

-

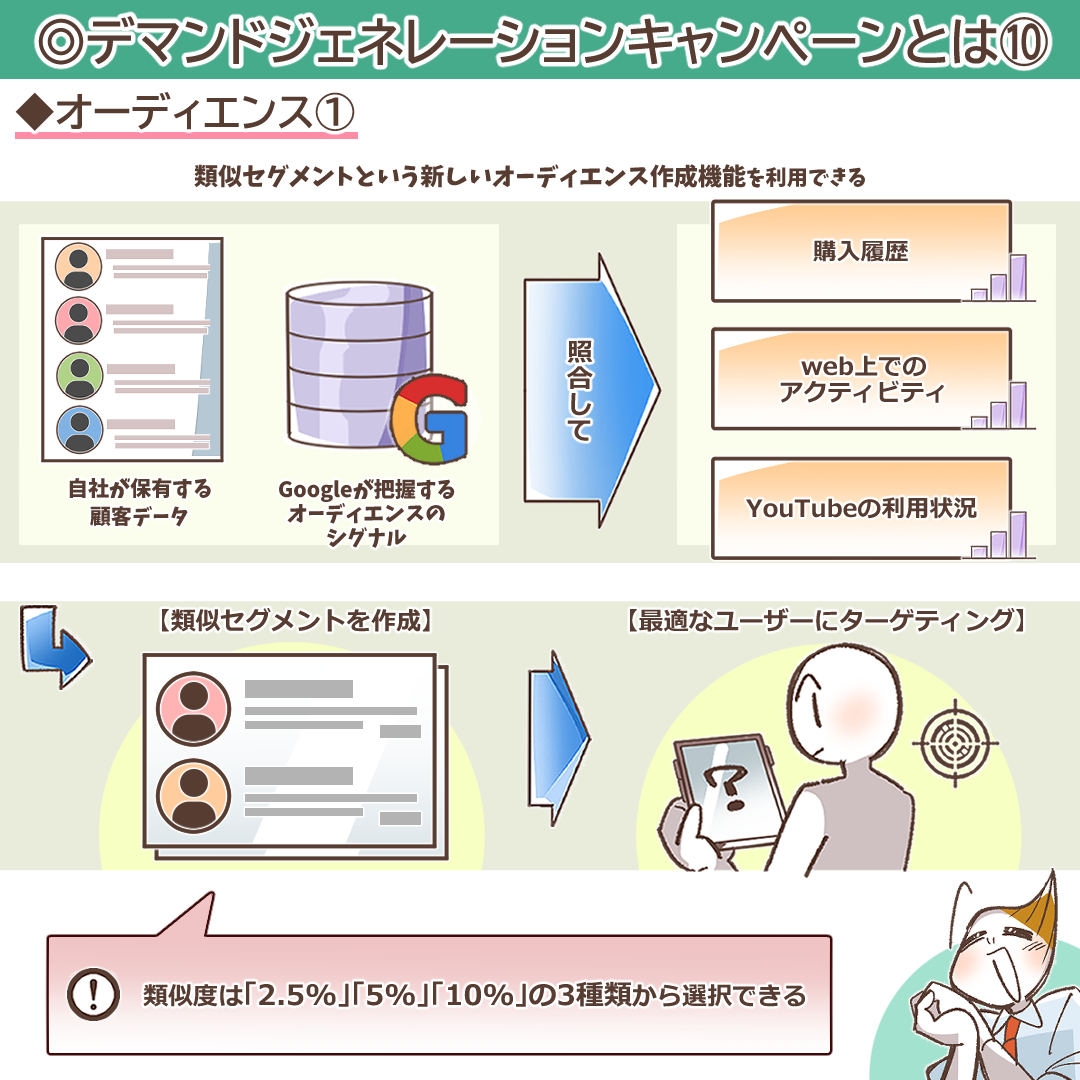

ターゲティング精度の向上:新たな顧客を見つける

- 類似セグメント(Lookalike Segments)の導入: ファインド広告のオーディエンス拡張機能が、より精度の高い「類似セグメント」として進化しました。自社の顧客リスト(1st Partyデータ)やウェブサイト訪問者、コンバージョンユーザーなどのデータソースに基づき、GoogleのAIがそれらのユーザーと類似した傾向を持つ新しいユーザー群を特定します。これにより、質の高い潜在顧客へのリーチが期待できます。

-

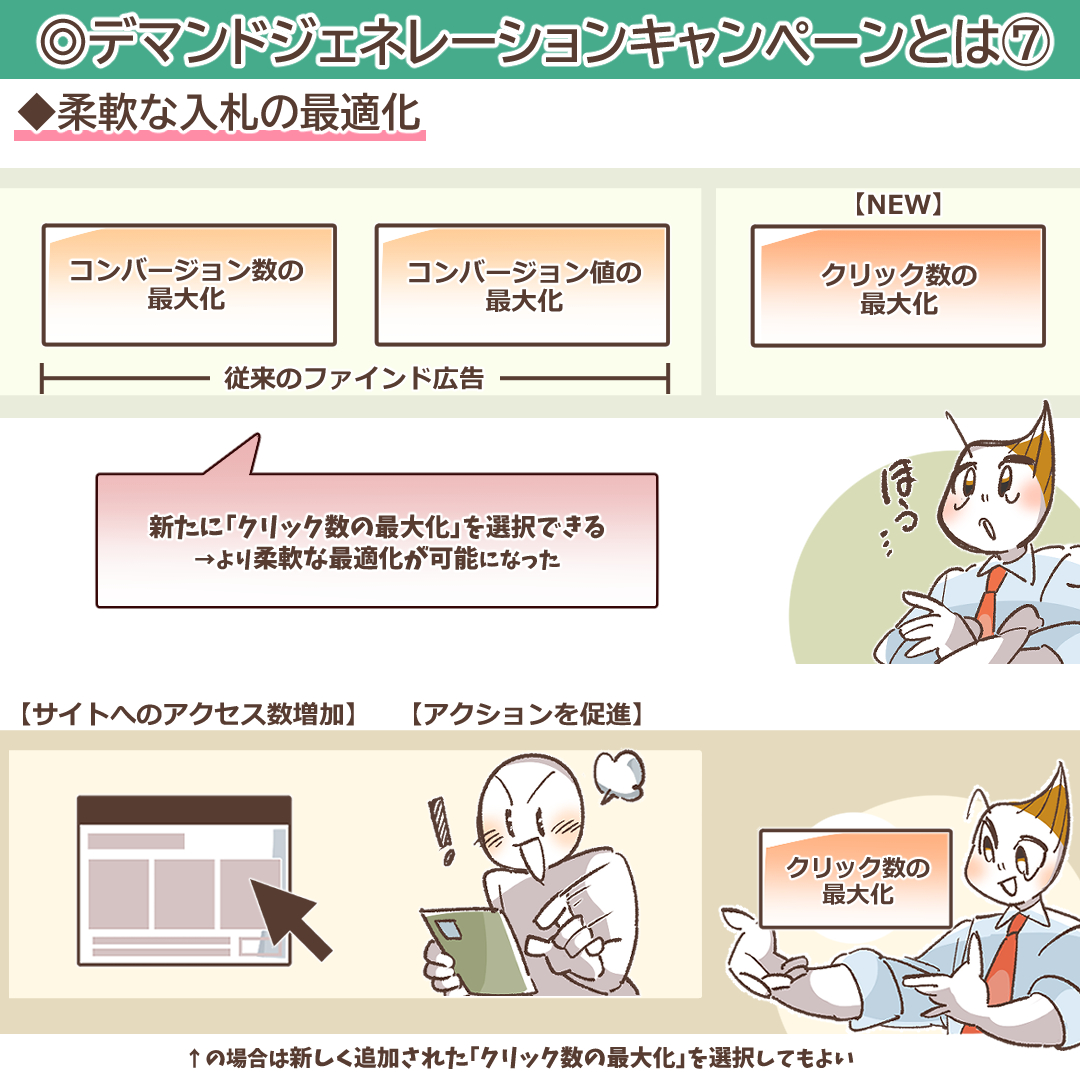

入札戦略の追加:多様な目的に対応

- 「クリック数の最大化」の追加: これまでのコンバージョン重視の入札戦略に加え、「クリック数の最大化」が選択可能になりました。これにより、ウェブサイトへのトラフィック増加を主目的とするキャンペーンなど、多様なマーケティング目標に柔軟に対応できます。

-

効果測定と分析の強化:広告効果を可視化

- ブランドリフト・コンバージョンリフト測定: デマンドジェネレーションキャンペーンでは、広告がブランド認知度や好意度にどのような影響を与えたかを測定する「ブランドリフト」や、広告接触がその後のコンバージョンにどれだけ貢献したかを分析する「コンバージョンリフト」の調査が可能になりました。これにより、広告の投資対効果(ROI)をより深く理解できます。

-

プレビュー機能とデバイス指定の改善

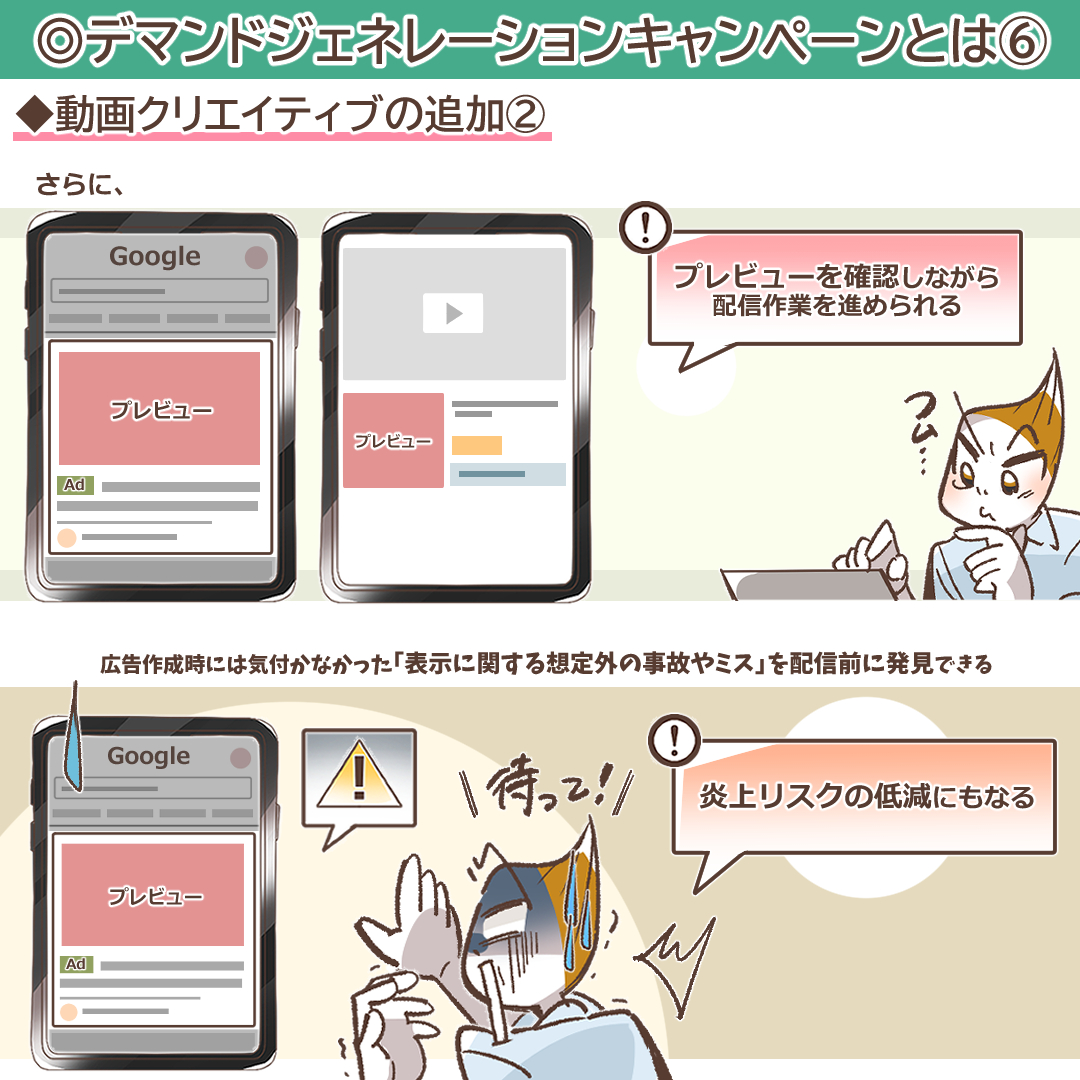

- 広告プレビューの強化: 作成した広告が、YouTube、Discover、Gmailといった各配信面でどのように表示されるかを、より簡単に確認できるようになりました。

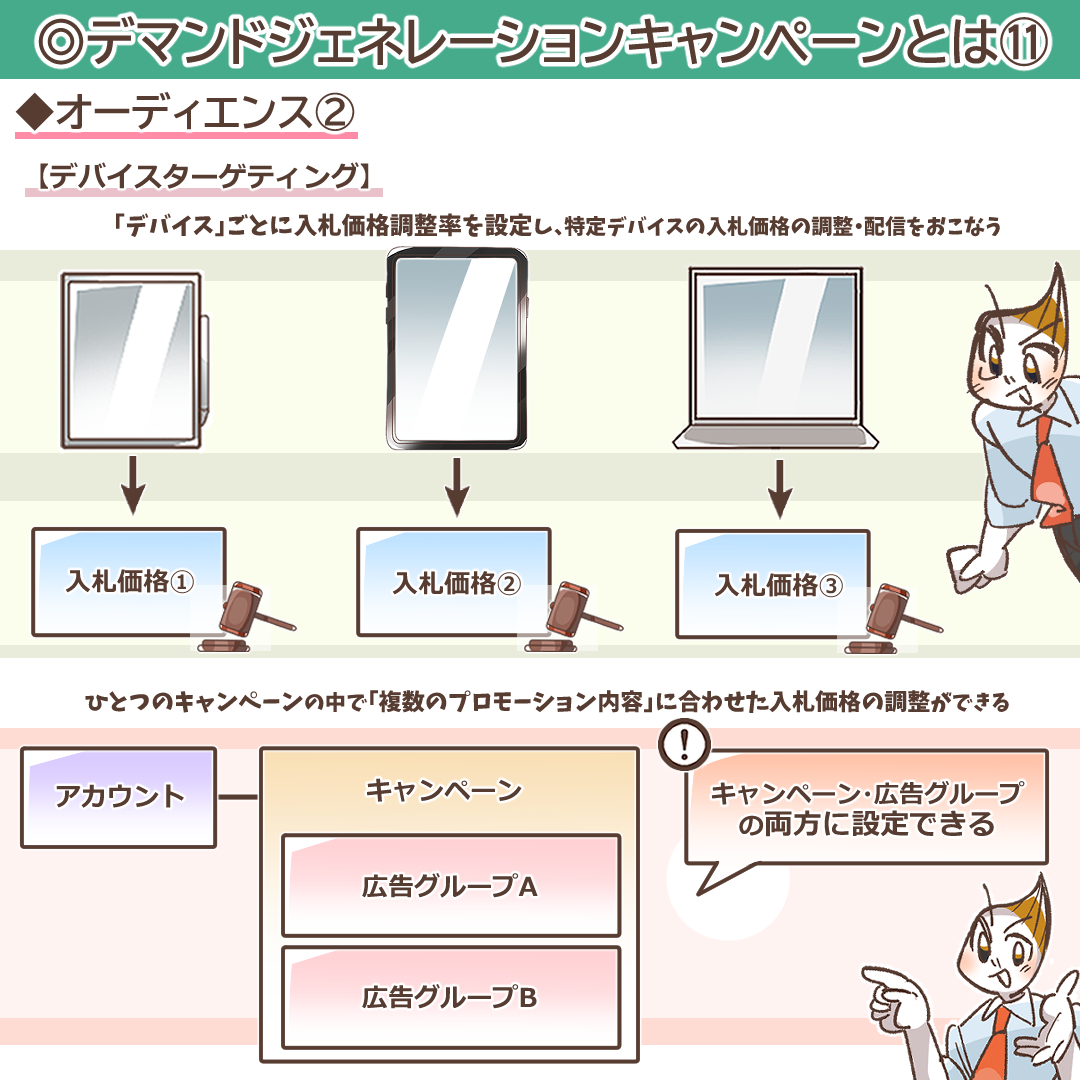

- デバイス指定: ファインド広告ではできなかった、PC、モバイル、タブレットといったデバイスごとのターゲティング設定が可能になり、より戦略的な配信コントロールを実現します。

ファインド広告とデマンドジェネレーションキャンペーンの比較

| 機能項目 | ファインド広告 | デマンドジェネレーションキャンペーン | 主な進化点 |

| 広告フォーマット | 静止画、カルーセル広告 | 静止画、カルーセル広告、動画広告 | 動画フォーマットが追加され、表現の幅が拡大 |

| 主な配信面 | Discover、Gmail、YouTubeフィード | Discover、Gmail、YouTubeフィード、YouTubeショート、インストリーム | YouTubeの主要な動画広告枠へ配信が拡大 |

| ターゲティング | カスタムオーディエンス、購買意向の強いユーザー層など | 上記に加え、類似セグメント | より精度の高いAIベースのオーディエンス拡張が可能に |

| 入札戦略 | コンバージョン数の最大化、目標コンバージョン単価など | 上記に加え、クリック数の最大化 | キャンペーン目的に合わせた柔軟な入札が可能に |

| 効果測定 | 標準的なコンバージョン測定 | 上記に加え、ブランドリフト、コンバージョンリフト測定 | 広告の「貢献度」をより深く分析可能に |

| デバイス指定 | 不可 | 可能 | デバイスごとの戦略的な配信が可能に |

従来のディスプレイ広告との違い

「ディスプレイ広告と何が違うのか?」という疑問は当然です。従来の標準的なディスプレイ広告(GDN)も画像や動画でユーザーにアプローチしますが、デマンドジェネレーションキャンペーンは、より「コンバージョン獲得」に最適化された仕組みを持っています。GoogleのAIが、単なるクリックやインプレッションではなく、最終的なコンバージョン(BtoBなら資料請求、BtoCなら商品購入など)を最大化するように、オーディエンス、クリエイティブ、入札を自動で調整します。特に、過去のコンバージョンデータやWebサイト訪問者のデータを基にした「類似セグメント」へのリーチ精度は非常に高く、新規顧客獲得の強力な武器となります。言うなれば、従来のディスプレイ広告が「広く網を投げる」漁法だとすれば、デマンドジェネレーションキャンペーンは「魚群探知機で最も有望な群れを見つけ、狙い撃ちする」高度な漁法に近いと言えるでしょう。

(旧:拡大オーディエンス)最適化されたオーディエンスの質がかなり高い

筆者の個人的な経験則にはなりますが、これまでとは異なり、最適化されたオーディエンスの精度は唸るほど高いです。まずはリターゲティングユーザーからはじめ、問題なさそうであればすぐに最適化されたオーディエンスをオンに設定してもいいくらいです。

デマンドジェネレーションキャンペーンのオーディエンスやデバイス設定

類似オーディエンスがアツい

特に顧客データアップロードの類似オーディエンスの精度はかなり高い傾向にあります。

デバイス設定はほぼいじらない。勝手に最適化されていく。

デマンドジェネレーションキャンペーンの入稿規定や画像サイズ

入稿規定は以下になります。

デマンドジェネレーションキャンペーンとP-MAXの違い

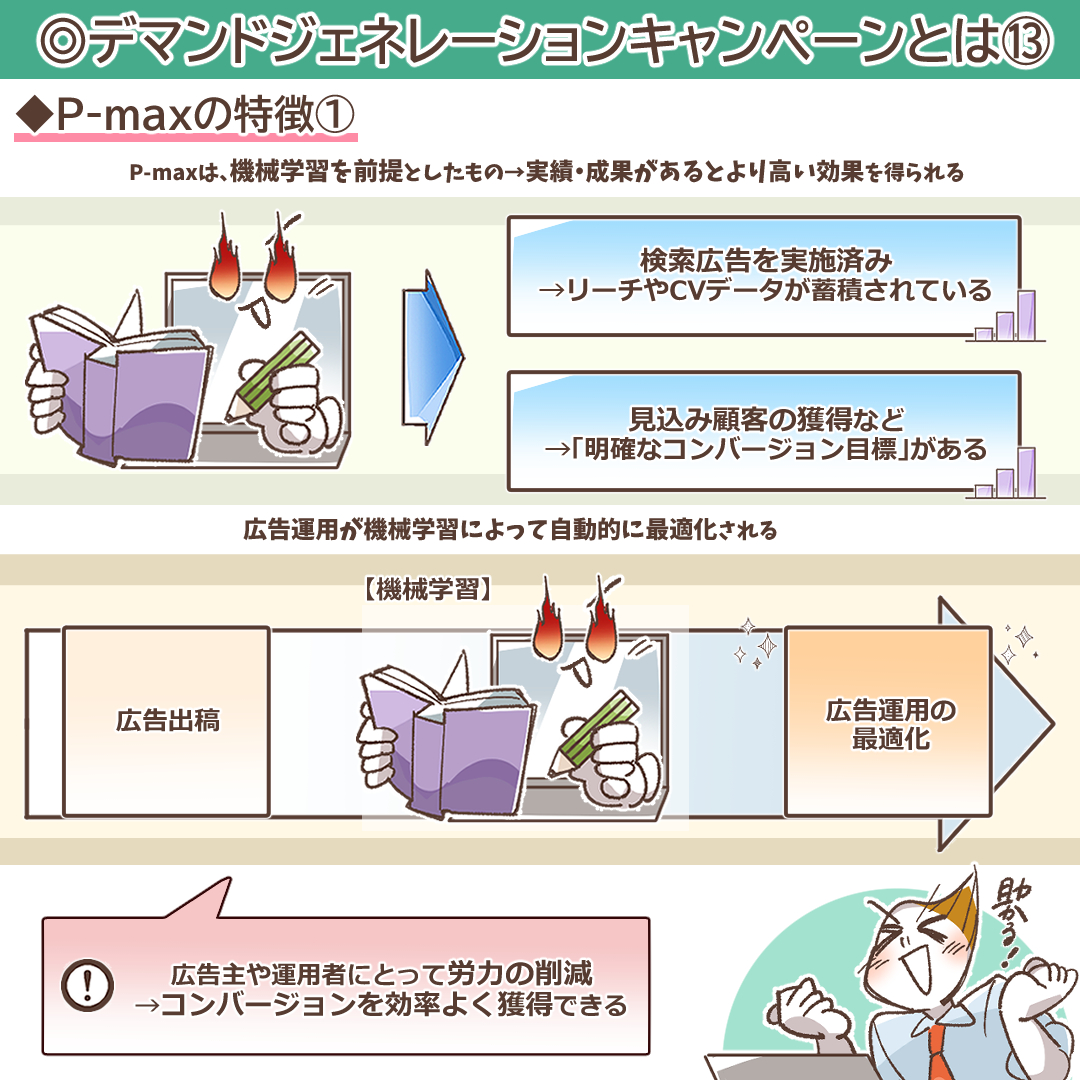

デマンドジェネレーションキャンペーンとP-MAX(パフォーマンス最大化)キャンペーンは、どちらもGoogle広告の強力なキャンペーンタイプですが、その目的、アプローチ、最適な活用シーンにおいて明確な違いがあります。端的に言えば、「需要を掘り起こし、育てる」のがデマンドジェネレーション、「コンバージョン(成果)を最大化する」のがP-MAXです。

主な違い早見表

| 項目 | デマンドジェネレーションキャンペーン | P-MAXキャンペーン |

| 主な目的 | 認知拡大、需要創出、見込み顧客の育成(ミッドファネル) | コンバージョンの最大化(ローワーファネル) |

| アプローチ | 「人」軸。特定の興味関心を持つオーディエンスに視覚的な広告でアプローチ | 「成果」軸。あらゆるGoogle広告枠を横断してコンバージョンする可能性が高いユーザーに自動で配信 |

| 主な配信面 | YouTube(ショート、インストリーム含む)、Discover、Gmail | Googleの全広告枠(検索、ディスプレイ、YouTube、Discover、Gmail、マップ) |

| ターゲティング | 広告主が主導。類似セグメントやカスタムセグメントで細かく設定可能 | AIが主導。オーディエンスシグナルをヒントにAIが自動で最適化 |

| クリエイティブ | 広告主が管理。クリエイティブのABテストが可能 | AIがアセットを自動で組み合わせ。広告主のコントロールは限定的 |

| コントロール性 | 高い。配信面やオーディエンスを細かく調整できる | 低い。AIによる自動最適化に任せる部分が大きい |

詳細解説

1. キャンペーンの目的とターゲットファネルの違い

-

デマンドジェネレーション:「これから顧客になるかもしれない層」にアプローチ

- まだ自社の商品やサービスを知らない、あるいは興味を持ち始めた段階のユーザー(マーケティングファネルのアッパー〜ミッドファネル)がメインターゲットです。

- YouTubeやDiscoverといった、ユーザーが能動的に情報を探しているわけではないが、新しい発見を求めているプラットフォームで、視覚的に魅力的な広告を見せることで「こんな商品があったのか」という需要を喚起し、興味を引きつけ、比較検討段階へと引き上げることを目的とします。

-

P-MAX:「今すぐ顧客になりそうな層」にアプローチ

- 購入や問い合わせといった、具体的なアクション(コンバージョン)を起こす可能性が最も高いユーザー(ローワーファネル)に焦点を当てます。

- GoogleのAIが、検索、ショッピング、YouTubeなど、あらゆる広告チャネルを横断して、最もコンバージョンしやすいと判断したユーザーとタイミングを捉えて広告を配信し、成果の最大化を目指します。

2. アプローチとコントロール性の違い

-

デマンドジェネレーション:広告主が戦略を練る

- 広告主が「どのような興味関心を持つ人に、どのようなクリエイティブを見せるか」という戦略を主体的に組み立てることができます。

- 類似セグメントを使って質の高い新規ユーザーを探したり、特定の広告グループの入札を強化したりと、広告主の意図を反映させやすいのが特徴です。クリエイティブごとの効果を比較検証するA/Bテストも可能です。

-

P-MAX:AIに戦略を委ねる

- P-MAXは、広告主が設定した「オーディエンスシグナル(ヒントとなる顧客情報)」をもとに、AIが自律的に学習し、最適なターゲティングと配信を行います。

- 広告主はAIを信頼し、運用をある程度「おまかせ」する形になります。そのため、運用の手間はかかりませんが、細かいコントロールは難しい側面があります。

3. 配信面の広さの違い

-

デマンドジェネレーション:視覚的なエンゲージメントの場に特化

- 配信面はYouTube、Discover、Gmailという、ユーザーがビジュアルコンテンツを楽しみ、新しい情報を発見するプラットフォームに絞られています。

-

P-MAX:Googleの広告枠をフル活用

- 上記の3つに加えて、ユーザーが明確な意図を持って検索する「検索広告」や、商品画像が直接表示される「ショッピング広告」、店舗へのルートを示す「Googleマップ」など、Googleが持つすべての広告枠が配信対象となります。

使い分けのポイント

-

デマンドジェネレーションが適しているケース

- 新商品や新サービスの認知度を大きく高めたい場合。

- 長期的な視点でブランドを構築し、将来の顧客を育てたい場合。

- 特定のターゲット層に、コントロールされたメッセージとクリエイティブを届けたい場合。

- P-MAXではリーチしきれない、新たな顧客層を開拓したい場合。

-

P-MAXが適しているケース

- オンラインでの売上やリード獲得など、短期的なコンバージョンを最優先する場合。

- 運用工数を抑えつつ、効率的に成果を最大化したい場合。

- 既に一定のコンバージョンデータがあり、それを元にAIが学習できる状態の場合。

両キャンペーンは競合するものではなく、相互に補完し合う関係にあります。デマンドジェネレーションでブランドのファンを増やし、P-MAXでそのファンからのコンバージョンを刈り取る、といったように、マーケティングファネルの各段階に応じて両者を組み合わせることで、より大きな成果を期待できます。

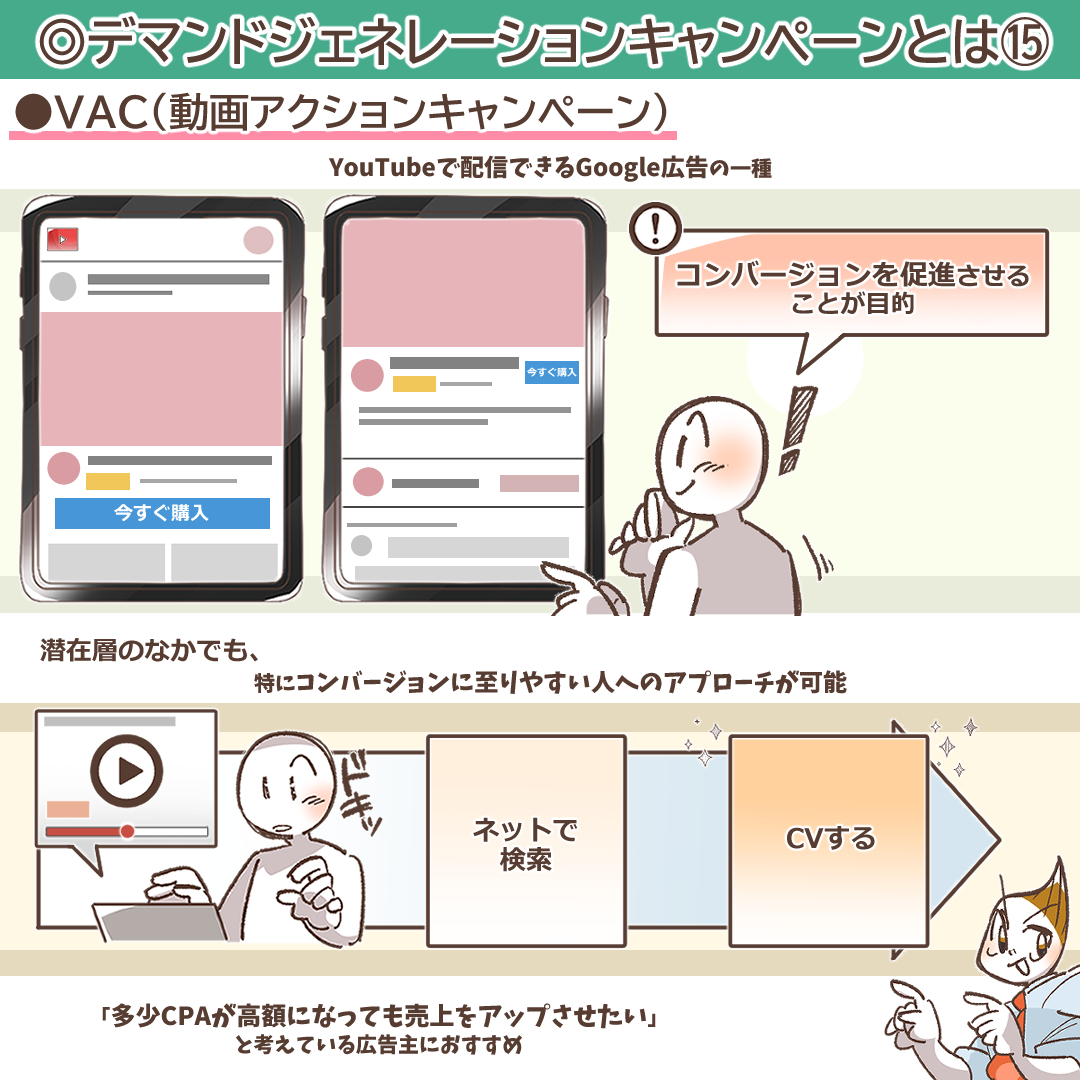

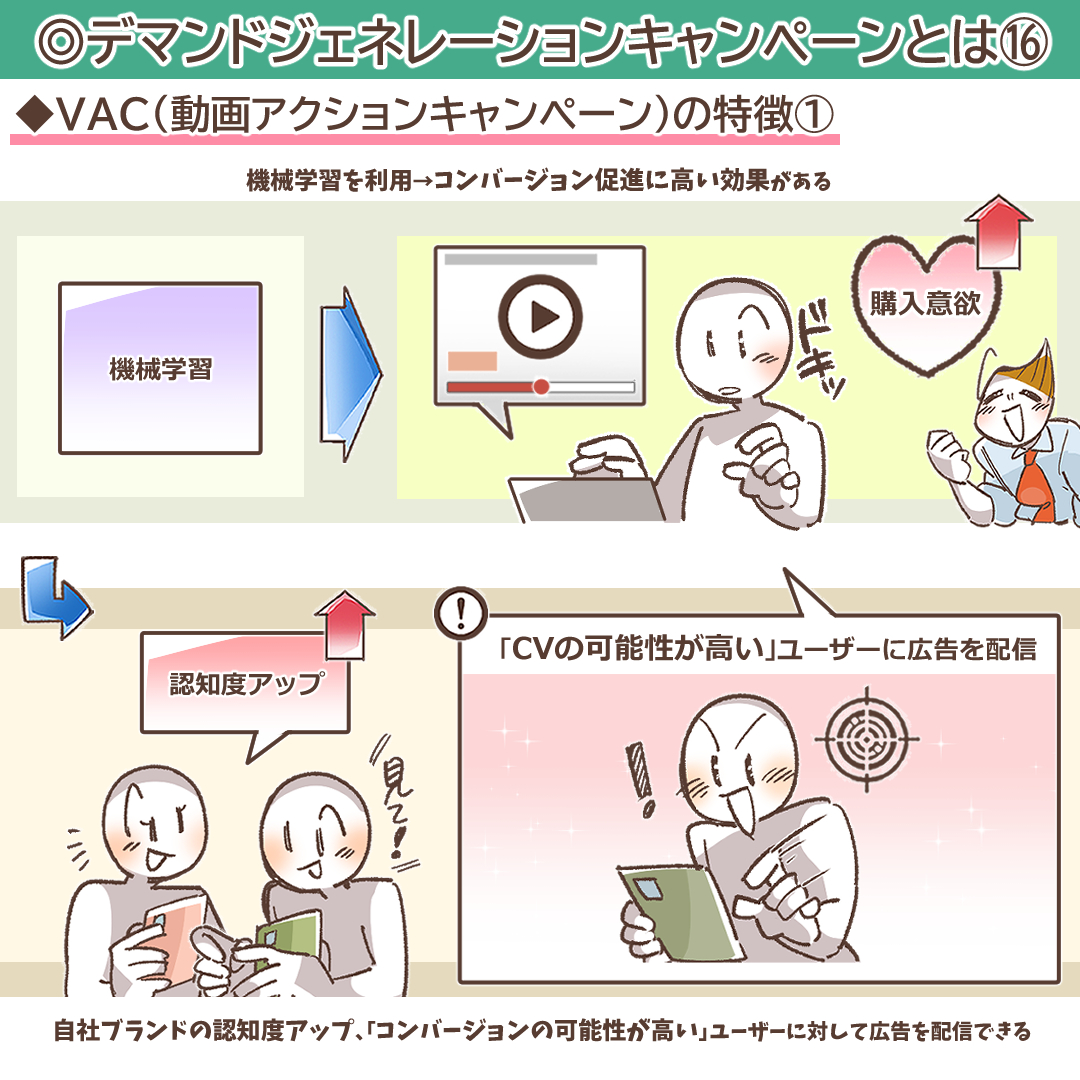

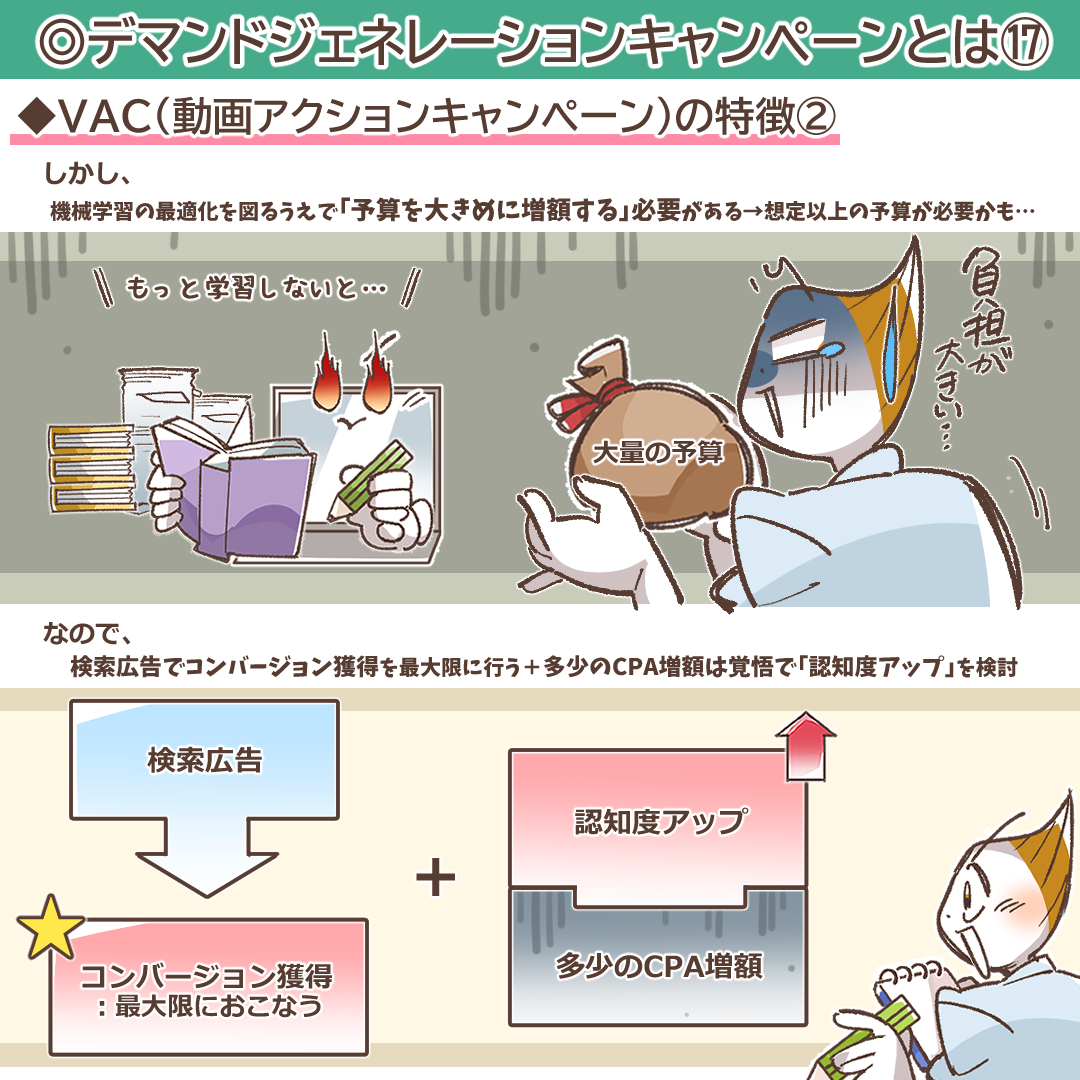

旧:VACと統合。より強固な広告プロダクトへ

Google広告の「動画アクションキャンペーン(VAC)」は、「デマンドジェネレーションキャンペーン」に完全に統合・アップグレードされました。これは、Googleが広告キャンペーンの構造を簡素化し、より強力で統合的なソリューションを提供するための戦略的な変更です。

2025年に入ってから段階的に移行が進められ、現在ではVACを新規に作成することはできず、既存のキャンペーンもすべてデマンドジェネレーションキャンペーンへと自動的にアップグレードされています。

この統合は、単に2つのキャンペーンが1つになっただけではありません。コンバージョン獲得に特化していたVACの強みと、幅広い配信面で需要を喚起するデマンドジェネレーションの強みが融合し、広告主はよりパワフルなツールを手に入れることになりました。

統合による主なメリットと変更点

1. キャンペーン管理のシンプル化と配信面の拡大

- Before: コンバージョン目的の動画広告は「VAC」で、DiscoverやGmail向けの画像広告は「ファインド/デマンドジェネレーション」で、と別々に管理する必要がありました。

- After: 1つのデマンドジェネレーションキャンペーン内で、動画、静止画、カルーセルといったすべての広告フォーマットを管理できるようになりました。配信面もYouTube(インストリーム、インフィード、ショート)に加えて、Discover、Gmailへと自動的に拡張され、より多くの潜在顧客に一元的にアプローチできます。

2. VACの強みを継承し、さらに強化

これまでVACで活用されてきた、コンバージョンを促進するための機能(コンバージョン数の最大化や目標コンバージョン単価といった入札戦略、アクションを促す広告フォーマットなど)は、すべてデマンドジェネレーションキャンペーンに引き継がれています。

3. デマンドジェネレーションの高度な機能を動画広告で活用可能に

この統合の最大のメリットは、旧VACユーザーが、デマンドジェネレーションの高度な機能を使えるようになった点です。

- 類似セグメント(Lookalike Segments): 自社の優良顧客データなどをもとに、精度の高い新規顧客ターゲティングを動画広告でも活用できます。

- 多様な広告フォーマットの組み合わせ: 動画広告だけでなく、同じ広告グループ内で画像やカルーセル広告を組み合わせることで、ユーザーとの多様なタッチポイントを創出し、一貫したメッセージを伝えることができます。Googleによると、動画と静止画を組み合わせることで、同じCPAでコンバージョンが20%増加したケースも報告されています。

- リフト調査の活用: 広告がブランド認知度や検索行動に与えた影響を測定する「ブランドリフト」「サーチリフト」を活用し、動画広告の真の効果を可視化できます。

「Before」と「After」の比較

| Before(統合前) | After(統合後のデマンドジェネレーション) | |

| キャンペーンの種類 | ・動画アクションキャンペーン(VAC) ・デマンドジェネレーション |

デマンドジェネレーションキャンペーンに一本化 |

| 目的 | ・VAC: 動画でのコンバージョン獲得 ・デマンド: 認知、需要創出 |

認知から比較検討、コンバージョン獲得までを一つのキャンペーンで網羅 |

| 広告フォーマット | ・VAC: 動画のみ ・デマンド: 静止画、カルーセル |

動画、静止画、カルーセルをすべて利用可能 |

| 配信面 | ・VAC: YouTube、Google動画パートナー ・デマンド: Discover、Gmail、YouTube |

YouTube、Discover、Gmail、Googleディスプレイネットワーク |

| オーディエンス機能 | ・VAC: 標準的なターゲティング ・デマンド: 類似セグメントなど |

類似セグメントを含む、より高度なターゲティングを全フォーマットで活用可能 |

筆者はほぼ使わない: サーチリフト機能とブランドリフト機能。

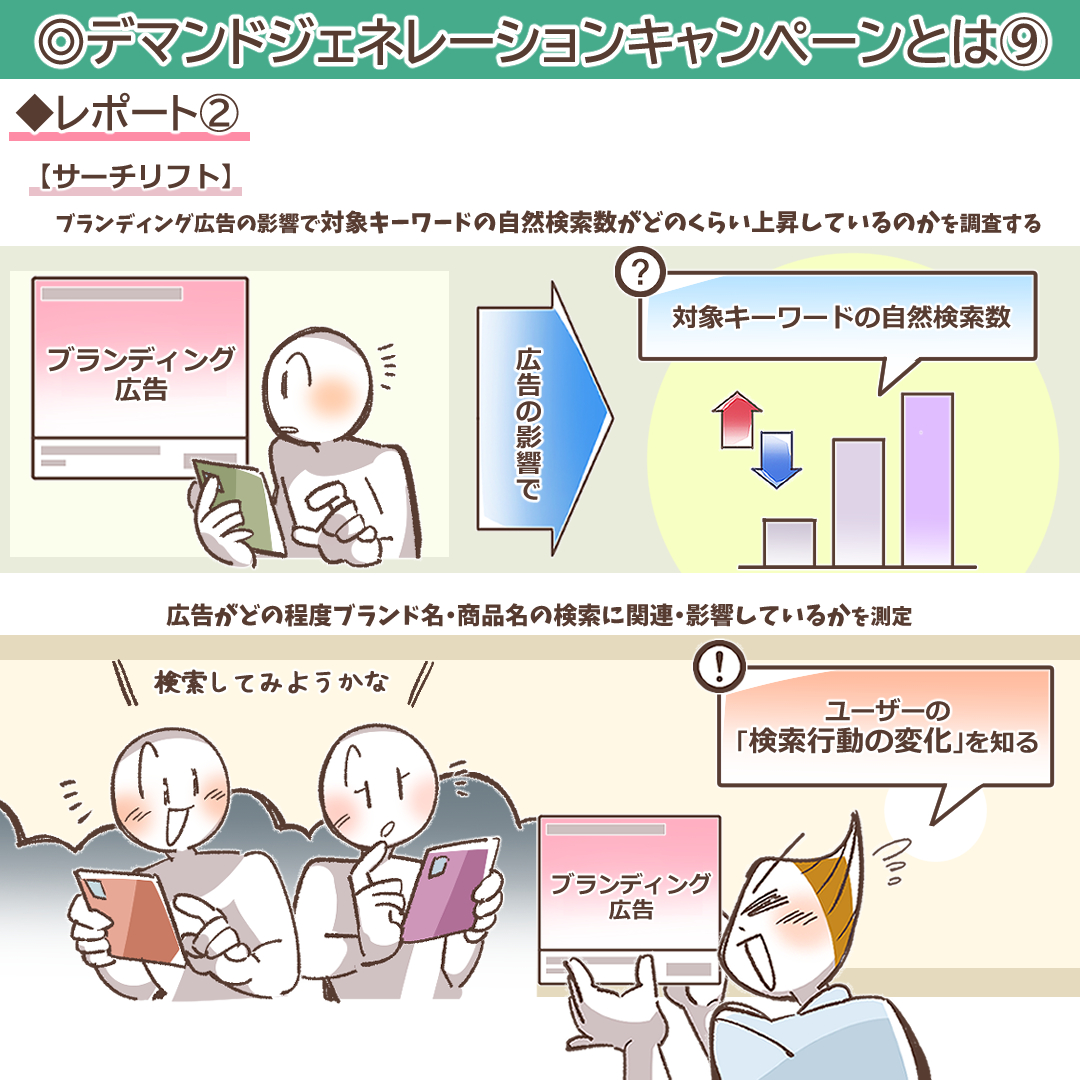

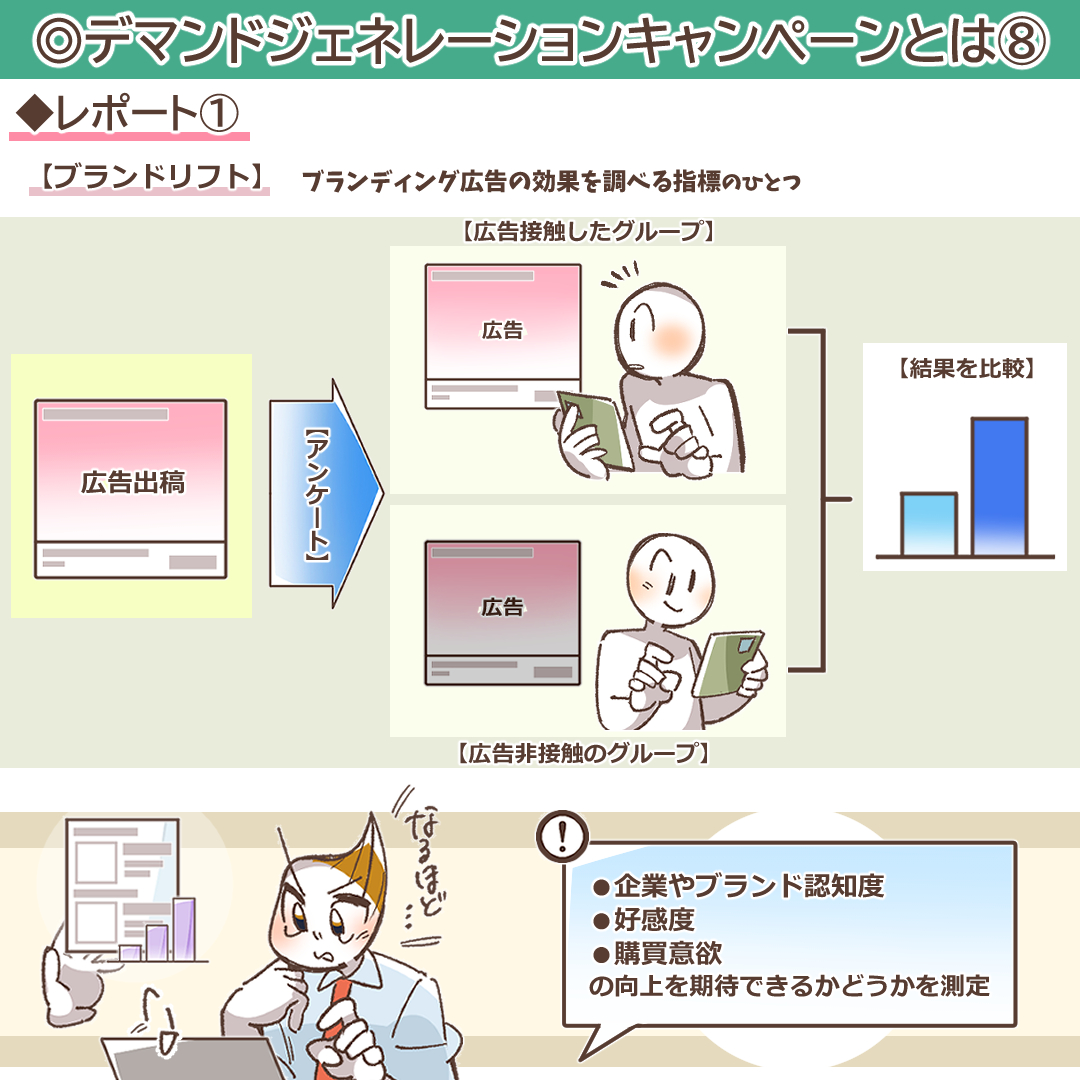

デマンドジェネレーションキャンペーンにおける「サーチリフト」と「ブランドリフト」は、広告がユーザーの行動や認知にどのような影響を与えたかを測定するための重要な機能です。これらは、単なるクリック数やコンバージョン数だけでは測れない、広告の「真の効果」を可視化します。

サーチリフト:広告が「検索行動」をどれだけ増やしたか

サーチリフトは、デマンドジェネレーションキャンペーンの広告に接触したユーザーが、その後、GoogleやYouTubeで自社の商品名、ブランド名、または関連キーワードをどれだけ多く検索するようになったかを測定する機能です。

仕組み

- グループ分け: 広告キャンペーンの対象となるユーザーを、ランダムに「広告に接触するグループ」と「広告に接触しないグループ(コントロールグループ)」に分けます。

- 検索行動の比較: キャンペーン期間中、両方のグループのユーザーが、指定したキーワード(例:「商品A」「会社B」など)をどれだけ検索したかを比較します。

- リフト(上昇)率の算出: 広告に接触したグループの検索行動が、接触しなかったグループに比べてどれだけ増加したかを「リフト率」として算出します。

メリットと活用法

- 広告の貢献度を数値で把握: 「この広告を見たことで、これだけ多くの人が自社に興味を持ち、検索してくれた」という具体的な貢献度を数値で把握できます。

- 受動的なユーザーへの影響を測定: YouTubeやDiscoverなどで、まだ購入意欲が明確でないユーザーに広告を見せた結果、どれだけ能動的な「検索」という行動を引き出せたかが分かります。

- キーワード戦略への活用: どの広告クリエイティブが、どのキーワードの検索を最も促進したかを分析し、今後の広告やSEO戦略に活かすことができます。

ブランドリフト:広告が「ブランド認知や好意度」をどれだけ高めたか

ブランドリフトは、広告に接触したユーザーの、ブランドや商品に対する認知度、好意度、比較検討、購入意欲などがどれだけ向上したかを測定する機能です。こちらは主にアンケート形式で調査されます。

仕組み

- グループ分けとアンケート: サーチリフトと同様に、ユーザーを「広告接触グループ」と「非接触グループ」に分けます。

- アンケートの実施: キャンペーン期間中、両方のグループに対して、YouTube上で短いアンケート(例:「次のうち、知っているブランドはどれですか?」「このブランドの商品を購入したいと思いますか?」など)を表示します。

- 回答の比較とリフトの算出: 両グループのアンケート回答を比較し、広告に接触したことで、各指標(広告想起率、ブランド認知度、比較検討、好意度、購入意向)がどれだけ向上したかを測定します。

メリットと活用法

- ユーザーの頭の中の変化を可視化: 広告がユーザーの心理にどのような影響を与えたかを直接的に測定できます。

- クリエイティブの評価: どの動画広告が最もユーザーの記憶に残り、ブランドイメージを向上させたかを評価し、クリエイティブ改善のヒントを得ることができます。

- ブランディング効果の証明: 投資対効果(ROI)をコンバージョンだけでなく、「ブランド価値の向上」という側面からも証明するための客観的なデータとなります。

まとめ:サーチリフトとブランドリフトの違い

| サーチリフト | ブランドリフト | |

| 測定対象 | ユーザーの検索行動の変化 | ユーザーのブランドに対する意識の変化 |

| 測定方法 | 実際の検索データの比較 | アンケート調査 |

| わかること | 広告がどれだけ能動的な興味を引き出したか | 広告がどれだけ認知や好意度を高めたか |

| 主な活用場面 | 広告の直接的な行動喚起効果の測定 | ブランディング目的の広告効果測定 |

デマンドジェネレーションキャンペーンにおいて、これら2つのリフト機能を活用することで、キャンペーンが短期的な成果(コンバージョン)だけでなく、中長期的な資産となる「ブランド認知」や「潜在顧客の興味」をどれだけ生み出しているかを多角的に評価し、より効果的な広告戦略を立てることが可能になります。

デマンドジェネレーションキャンペーンのメリット

メリット①:質の高い新規顧客の獲得につながる

デマンドジェネレーションキャンペーンの大きなメリットは、精度の高い「類似セグメント」機能により、これまでリーチできなかった新しい顧客層に効率的にアプローチできる点です。類似セグメントとは、自社の既存顧客、ウェブサイト訪問者、アプリユーザーといった優良な顧客データ(1st Partyデータ)の特徴をAIが分析し、それらの人々と行動や興味関心が似ているユーザー群をGoogleの各プラットフォーム上で見つけ出す機能です。これにより、「今すぐ多くのユーザーと接点を持ちたい」「効率的に新規顧客を開拓したい」と考える広告主にとって、質の高い見込み顧客の獲得が期待できます。

メリット②:認知度アップなど、多様な目的に対応できる

従来のファインド広告では、「コンバージョン数の最大化」や「コンバージョン値の最大化」といった、直接的な成果獲得に重点を置いた入札戦略が主でした。デマンドジェネレーションキャンペーンでは、それに加えて新たに「クリック数の最大化」が選択可能になりました。これにより、ウェブサイトへの流入を増やしてまずは商品やサービスを知ってもらう、といった「認知度アップ」や「ブランディング」を目的とした広告配信も可能になります。もちろん、コンバージョン獲得を重視する設定も維持されており、キャンペーンの目的に合わせてより柔軟な戦略を立てることができます。

メリット③:動画を活用した、より魅力的な広告配信が可能に①

ファインドキャンペーンでは、広告フォーマットが画像と商品フィードに限られていました。しかし、デマンドジェネレーションキャンペーンへのアップグレードにより、新たに「動画」の配信が可能になりました。YouTubeショートのような縦型動画などを活用することで、静止画だけでは伝えきれなかった商品の魅力やブランドの世界観を、よりダイナミックに、視覚的に訴求できるようになります。これにより、ユーザーの注意を引きつけ、強い印象を残す広告配信が実現します。

メリット④:動画を活用した、より魅力的な広告配信が可能に②

動画配信のメリットはさらに拡大し、近年視聴者が急増している「YouTubeショート」や、動画の再生前後・途中に表示される「YouTubeインストリーム広告」といった、エンゲージメントの高いフォーマットも利用できます。視聴者数の多いプラットフォームで広告を配信することで、広告へのアクセス数も比例して増加し、「認知度アップ」と「コンバージョン獲得」の両面で大きな効果が期待できます。ユーザーが能動的に楽しんでいるコンテンツの中に自然な形で広告を届けることで、効果的にアプローチできます。

メリット⑤:AIの機械学習により、最適な広告配信が自動で行われる

デマンドジェネレーションキャンペーンでは、Googleの高度なAIによる機械学習が活用されます。ユーザーがPC、スマートフォン、タブレットなど複数のデバイスをどのように利用しているかをAIが学習し、各ユーザーにとって最適なタイミングと最適なデバイスで、最も効果的な広告アセット(画像、動画、テキストなど)を自動で構成・配置します。これにより、ユーザーが「好きかも…」と感じるような、パーソナライズされた広告体験を提供し、オーディエンスのパフォーマンスを最大化することが可能です。

メリット⑥:先行者利益として恩恵を受けやすい

デマンドジェネレーションキャンペーンは、ファインド広告からアップグレードされた新しいプロダクトです。一般的に、新しい広告プロダクトがリリースされた直後は、まだ参入している競合が少ないため、「先行者」として有利な条件で広告を配信できる傾向があります。かつて「P-Max」が登場した際も、早期に導入した企業は競合が少ない中でCV数を伸ばすといった恩恵を受けました。同様に、デマンドジェネレーションキャンペーンも、まだ多くの企業が様子を見ている早い段階で活用することで、競合の少ない市場で「勝てる可能性」を高め、売上や利益の向上につなげやすくなるでしょう。

デマンドジェネレーションキャンペーンのデメリットと注意点

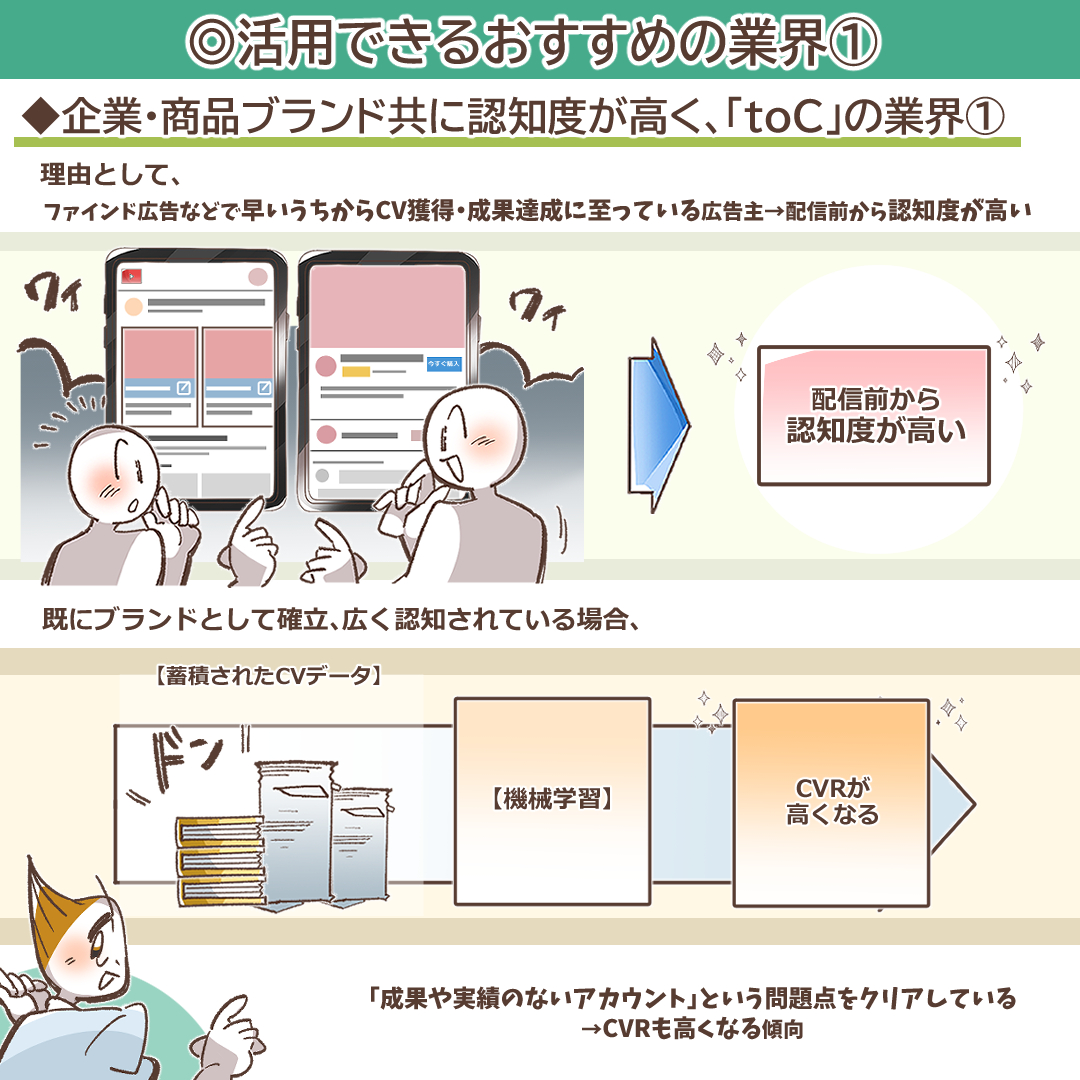

デメリット・注意点①:実績のないアカウントでは最適化が機能しにくい①

デマンドジェネレーションキャンペーンのAIによる「最適化」は、アカウントに蓄積されたコンバージョン(CV)データを基に機械学習を行い、最適なユーザーに広告を配信する仕組みです。そのため、開設したばかりの新しいアカウントや、広告運用実績がほとんどなく、基になる情報やデータが「ペラ一枚」のように少ない状態では、AIが誰に広告を配信すればよいか判断できません。結果として最適化がうまく機能せず、なかなかコンバージョンにつながらない可能性があります。

デメリット・注意点②:実績のないアカウントでは最適化が機能しにくい②

実績のないアカウントでデマンドジェネレーションキャンペーンを機能させるには、AIに無理やり学習させるための潤沢な初期予算を投下する方法も考えられますが、成果につながる保証はなく困難です。そのため、より実践的な進め方として、まずはP-MAXや検索キャンペーンといった、購入意欲の明確なユーザーを捉えやすい広告で配信を行い、アカウントにCVデータを蓄積・学習させることが推奨されます。配信が安定し、十分なデータが溜まった段階でデマンドジェネレーションキャンペーンを導入することで、AIがそのデータを活用し、スムーズな最適化が期待できます。

デメリット・注意点③:カルーセル広告は商品フィードに配信できない

デマンドジェネレーションキャンペーンで利用できる「カルーセル広告」は、複数の静止画や動画をスライドショーのように見せられる魅力的な広告形式です。しかし、注意点として、このカルーセル広告はGoogleマーチャントセンターの「商品フィード」と連携して、商品リストを自動で表示させるといった利用はできません(※画像は2023年9月時点の情報です)。カルーセル広告を使用する場合は、個別に画像や動画を用意して手動で設定する必要があります。

デメリット・注意点④:クリエイティブの制作環境が必須である①

デマンドジェネレーションキャンペーンは、YouTubeやDiscoverといった視覚的なプラットフォームに配信するため、画像や動画といった「クリエイティブ」がなければ配信できません。テキストだけの広告は不可能です。そのため、広告を配信するには、質の高いクリエイティブを継続的に制作できる環境(社内チームや外注先)と、そのための十分な予算をあらかじめ準備しておくことが非常に重要になります。

デメリット・注意点⑤:クリエイティブの制作環境が必須である②

現在、GoogleだけでなくFacebookやLINEなど、多くの広告プラットフォームが「まずクリエイティブありき」のプロダクトを展開しており、広告の成否を分ける最も重要な土台となっています。特に、YouTubeショートに動画広告を配信する際は注意が必要です。動画の画面端(特に右側)は、いいね!やコメント、シェアボタンなどが表示されるエリアと重なってしまう恐れがあります。重要なメッセージやロゴなどが隠れてしまわないよう、UIを考慮した「セーフティエリア」内に情報を収めるデザインが求められます。

デメリット・注意点⑥:広告費用は「別枠」で用意するのが理想

デマンドジェネレーションキャンペーンを始める際、現在成果が出ている他の広告キャンペーンの予算を削って、その分を割り当てる(アロケーションする)のは得策ではありません。既存の成果を損なう可能性があるため、基本的には「別枠」として新たな予算を準備することが推奨されます。とはいえ、必ずしも最初から大きな予算が必要なわけではありません。まずは少額でも成果につながるか、どのような反応が得られるかを見るための「お試し配信」を検討してみるのも有効な手段です。

【5ステップで完全解説】顧客獲得を最大化するキャンペーン設計図

成果を出すためには、緻密なキャンペーン設計が不可欠です。ここでは、ビジネスモデルを問わず共通する、コンバージョン獲得に特化したキャンペーンを設計するための5つの重要なステップを、BtoBとBtoCそれぞれのケースを交えながら詳細に解説します。

STEP1: ビジネスモデルに合わせた「獲得」KPIを設定する

キャンペーンのゴールは「獲得」ですが、その定義はビジネスモデルによって異なります。自社のビジネスにとって最も重要な成果とは何かを明確にし、それを測定可能なKPIに落とし込むことが第一歩です。

【共通の原則】

すべてのビジネスにおいて、最終的な利益から逆算して目標を設定することが重要です。広告の成果を測る主要な指標として、コンバージョン(CV)数、コンバージョン率(CVR)、目標コンバージョン単価(目標CPA)、広告費用対効果(ROAS)などが挙げられます。これらの指標をキャンペーン開始前に具体的に設定することで、感情論ではなくデータに基づいた客観的な効果測定と改善活動が可能になります。

【BtoBの場合】

最終ゴールは「受注」ですが、広告の直接的なコンバージョンは「見込み顧客(リード)の獲得」となるケースがほとんどです。そのため、KPIは営業プロセスと連動させて設定する必要があります。

・主要CV: 資料請求、問い合わせ、セミナー申込、デモ予約など。

・重要KPI: CV数やCPAに加え、「商談化率」「受注率」も考慮に入れます。CPAが安くても受注に繋がらないリードばかりでは意味がありません。そのため、広告経由のリードが最終的にどれだけの売上をもたらしたかを測る「LTV(顧客生涯価値)ベースのROI」を長期的に追跡することが理想です。さらに深掘りするならば、リードの「質」を測る指標として、「ターゲット企業リスト内からのCV率」や「決裁権のある役職者からのCV率」といった、より事業貢献度に直結する指標を設けることも有効です。

【BtoCの場合】

多くの場合、広告の成果はオンラインでの「商品購入」や「サービス申込」に直結します。そのため、KPIはよりダイレクトに売上と連動します。

・主要CV: 商品購入、会員登録、予約完了、アプリインストールなど。

・重要KPI: ROAS(広告費用対効果)が最も重要な指標の一つとなります。投下した広告費に対して、何倍の売上があったかをシビアに評価します。また、リピート購入を促すビジネス(例:化粧品、健康食品)では、初回購入のCPAだけでなく、その後の継続率やLTVも重要な判断材料となります。例えば、CRMデータと連携し、広告経由で獲得した顧客のLTVを分析し、「LTVの高い顧客層」に配信を寄せることで、短期的なCPAは悪化しても、長期的な事業利益は向上するといった戦略も考えられます。

STEP2: 「コンバージョン予備軍」のオーディエンスを定義する

獲得型広告の成否はターゲティングで決まります。デマンドジェネレーションキャンペーンでは、コンバージョンに至る可能性が高いユーザー群を「オーディエンス」として定義し、的確にアプローチします。

【共通の原則】

最も有望なのは、自社に既に関心を示している「データ セグメント(リマーケティング)」と、そのユーザーに似た新規顧客を探す「類似セグメント」です。また、自社の顧客リスト(メールアドレスや電話番号など)をアップロードして、そのユーザーや類似ユーザーにアプローチする「カスタマーマッチ」も極めて強力です。ただし、個人情報の取り扱いには細心の注意を払い、プライバシーポリシーに明記するなど、法令遵守が絶対条件となります。

【BtoBの場合】

・ターゲティングの軸: 企業の属性や個人の役職が重要になります。「従業員規模」「業種」といったデモグラフィック情報や、LinkedInのデータと連携した「役職」「職務経歴」などでのターゲティングが有効です。

・オーディエンスの例: 「競合他社のツールを導入している企業の担当者(カスタムセグメント)」、「過去に高額プランを契約した企業の担当者に似たユーザー(類似セグメント)」、「特定の業界向けイベントに来場した顧客リスト(カスタマーマッチ)」など、ビジネスデータに基づいたオーディエンス設計が効果を発揮します。

【BtoCの場合】

・ターゲティングの軸: 個人のライフスタイル、興味関心、ライフイベントが重要になります。「ファッション好き」「海外旅行によく行く」「最近引っ越した」といったデータが活用できます。

・オーディエンスの例: 「高価格帯の商品を購入したユーザーに似たユーザー(類似セグメント)」、「過去30日以内に商品をカートに入れたが購入しなかったユーザー(リマーケティング)」、「特定のファッション雑誌のWebサイトを閲覧しているユーザー(カスタムセグメント)」、「LTVの高い優良顧客の会員リスト(カスタマーマッチ)」など、個人の消費行動に基づいたオーディエンスが中心となります。

STEP3: 「広告接触からCVまで」の最短シナリオを描く

獲得型広告では、ユーザーが広告に接触してからコンバージョンに至るまでの道のりを、いかに短く、スムーズにするかが鍵となります。

【共通の原則】

広告のメッセージとランディングページ(LP)の内容を一致させる「メッセージマッチ」は鉄則です。また、ユーザーに具体的な行動を促す「CTA(Call to Action)」を明確にし、コンバージョンを妨げる要素を徹底的に排除したLPを用意することが重要です。特に、LPの信頼性を高めるE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の観点はBtoB/BtoC問わず重要であり、運営者情報、監修者のプロフィール、セキュリティマーク、詳細なプライバシーポリシーなどを明記することが求められます。入力フォームの最適化(EFO)、例えば郵便番号からの住所自動入力やリアルタイムのエラー表示なども、離脱を防ぐ上で欠かせません。

【BtoBの場合】

・訴求ポイント: 「コスト削減」「業務効率化」「セキュリティ強化」など、企業の課題解決に繋がる論理的で信頼性を感じさせる訴求が中心となります。導入実績や顧客のロゴ、第三者機関の評価などをLPに掲載すると効果的です。

・CTAの例: 「詳細資料を無料でダウンロード」「専門家に相談する(無料)」「導入事例集を請求する」

【BtoCの場合】

・訴求ポイント: 「限定割引」「送料無料」「期間限定」といったお得感や、「憧れのライフスタイル」「理想の自分」といった感情に訴えかける訴求が効果的です。購入者のレビューや口コミ、インフルエンサーの推薦などをLPに掲載することで、購入のハードルを下げます。

・CTAの例: 「今すぐカートに入れる」「30%OFFクーポンをGET」「限定セール会場はこちら」

STEP4: ターゲットに響く入札とクリエイティブを投入する

キャンペーンの目標とオーディエンス、シナリオが決まったら、それを実現するための具体的な入札戦略とクリエイティブを用意します。

【共通の原則】

AIによる自動入札戦略(「コンバージョン数の最大化」や「目標コンバージョン単価」)を活用し、複数の広告フォーマット(単一画像、動画、カルーセル)と、複数の広告見出し・説明文をテストすることが成功の鍵です。

【BtoBの場合】

・クリエイティブの方向性: 信頼感や専門性を伝える、落ち着いたトーンのデザインが好まれます。製品の機能や導入効果を分かりやすく解説したアニメーション動画や、顧客企業の担当者が登場する導入事例動画が有効です。クリエイティブで企業のロゴやブランドカラーを一貫して使用し、信頼性を高めます。

【BtoCの場合】

・クリエイティブの方向性: ユーザーの目を引く、鮮やかでインパクトのあるデザインが求められます。商品の利用シーンを魅力的に見せるショート動画や、人気インフルエンサーが商品を紹介する動画は非常に高い効果が期待できます。セールの告知など、緊急性や限定性を煽るデザインも有効です。

STEP5: A/Bテストによる改善サイクル(PDCA)を高速化する

獲得型広告において、一度設定して放置する「やりっぱなし」は最も避けなければなりません。常にデータを確認し、改善のサイクルを回し続けることが、費用対効果を最大化する唯一の方法です。

【共通の原則】

日次・週次で主要KPI(CV数、CVR、CPA、ROASなど)の推移を確認し、課題を発見します。そして、その課題を解決するための仮説を立て、A/Bテストを実施します。その際、結果の信頼性を担保するためには、統計的有意性を考慮することが重要です。クリック数やコンバージョン数が少ない段階で結論を急がず、十分なデータが蓄積されるまでテストを継続する忍耐も必要です。また、テストする際は、複数の要素を一度に変更せず、一つの要素(例:見出しのみ、画像のみ)に絞って行うことで、何が成果に影響を与えたのかを正確に分析できます。

【BtoBとBtoCのテストの違い】

テストのサイクルは共通ですが、検証すべきポイントが異なります。BtoBでは「信頼性」や「費用対効果」に関する訴求のテストが中心になる一方、BtoCでは「価格(割引率)」や「デザイン」、「キャッチーなコピー」に関するテストの重要度が高まります。この小さな改善の積み重ねが、最終的にキャンペーン全体のパフォーマンスを大幅に改善することに繋がります。

【要注意】キャンペーン運用における3つの落とし穴と対策

どんなに優れた計画を立てても、実際の運用でつまずいてしまうケースは少なくありません。ここでは、よくある3つの「落とし穴」とその対策について解説します。

落とし穴1:コンバージョン計測の設定ミス

これは最も致命的かつ、意外に多いミスです。コンバージョンが正しく計測できていなければ、AIは誤ったゴールに向かって学習してしまい、広告費を無駄にするだけです。サンクスページのタグ設置漏れ、Googleタグマネージャーの設定不備などが原因となります。

【落とし穴の対策】

キャンペーン開始前に、必ずコンバージョンが正確に計測されているかをテストしてください。自分でテストコンバージョンを行い、管理画面に即時反映されるかを確認する作業は必須です。また、定期的に計測状況をチェックする習慣をつけましょう。

落とし穴2:AIの学習期間を待てない

デマンドジェネレーションキャンペーンは、AIが学習して最適化されるまでに一定の時間を要します(通常1〜2週間程度)。開始直後に成果が出ないからといって、焦って頻繁に入札戦略やターゲティングを変更してしまうと、AIの学習がリセットされ、いつまで経っても最適化が進みません。

【落とし穴2の対策】

キャンペーン開始後の学習期間中は、大きな変更は我慢し、データが蓄積されるのを待ちましょう。「1週間で50件以上のコンバージョン」などが学習完了の一つの目安とされていますが、まずは辛抱強く見守る姿勢が重要です。

落とし穴3:クリエイティブの疲弊

同じオーディエンスに同じ広告を長期間配信し続けると、ユーザーに飽きられ、クリック率やコンバージョン率が徐々に低下していく「クリエイティブの疲弊(ファティーグ)」という現象が起きます。

【落とし穴3の対策】

キャンペーンの成果を定点観測し、クリック率などの指標が低下傾向を見せ始めたら、新しいクリエイティブを追加・入れ替える準備が必要です。月に一度は新しい訴求軸やデザインのクリエイティブを投入するなど、定期的なメンテナンス計画を予め立てておくことが、キャンペーンの寿命を延ばす鍵となります。

獲得後のフローを高速化・最適化するツール連携

広告で有望な顧客を獲得できても、その後のフォローが非効率であれば、機会損失に繋がります。獲得したリードや顧客データを最大限に活用するためには、広告と各種ビジネスツールとの連携が極めて重要です。

【BtoBの場合】

獲得したリード情報をSFA(営業支援システム)に即時連携させることが重要です。これにより、営業担当者はリード発生から数分以内にアプローチを開始でき、商談化率を大幅に高めることができます。また、「どの広告経由で獲得したリードが受注しやすいか」というデータをGoogle広告にフィードバック(オフラインコンバージョン連携)することで、AIの学習が進み、広告配信の精度がさらに向上します。

【BtoCの場合】

ECプラットフォームやCDP(顧客データ基盤)との連携が鍵となります。広告経由で購入した顧客データをCDPに蓄積し、その後のリピート購入やLTVを分析します。そして、「LTVの高い優良顧客」のデータをGoogle広告に連携し、その顧客層に似た新規ユーザーを探す(類似セグメント)ことで、広告の費用対効果を中長期的に最大化していくことができます。

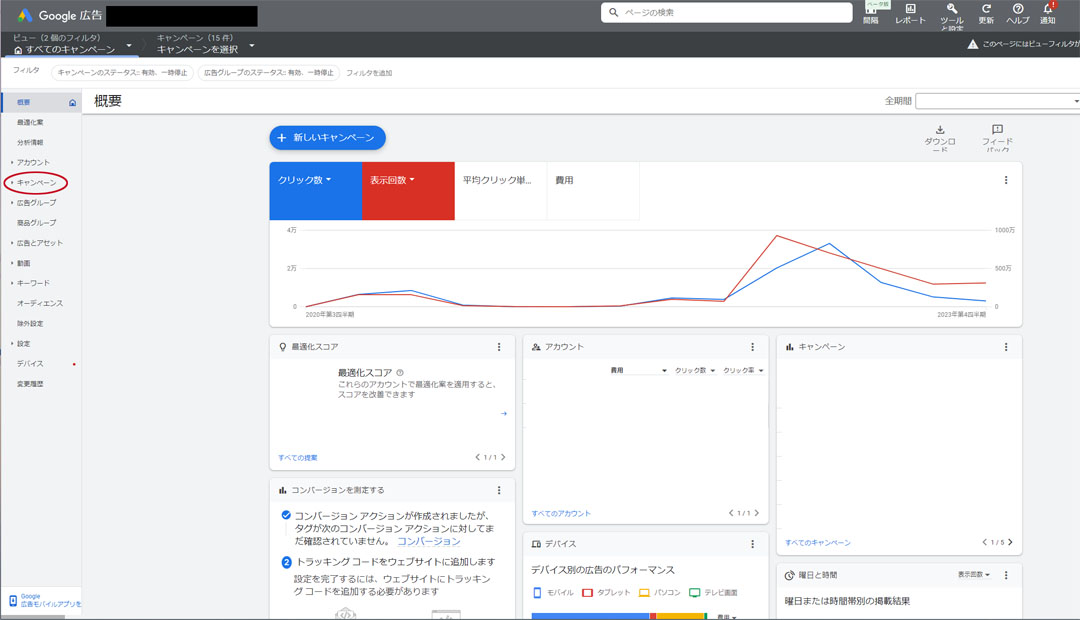

デマンドジェネレーションキャンペーンの作成手順

デマンドジェネレーションキャンペーンを作成する手順を図解入りで解説していきます。

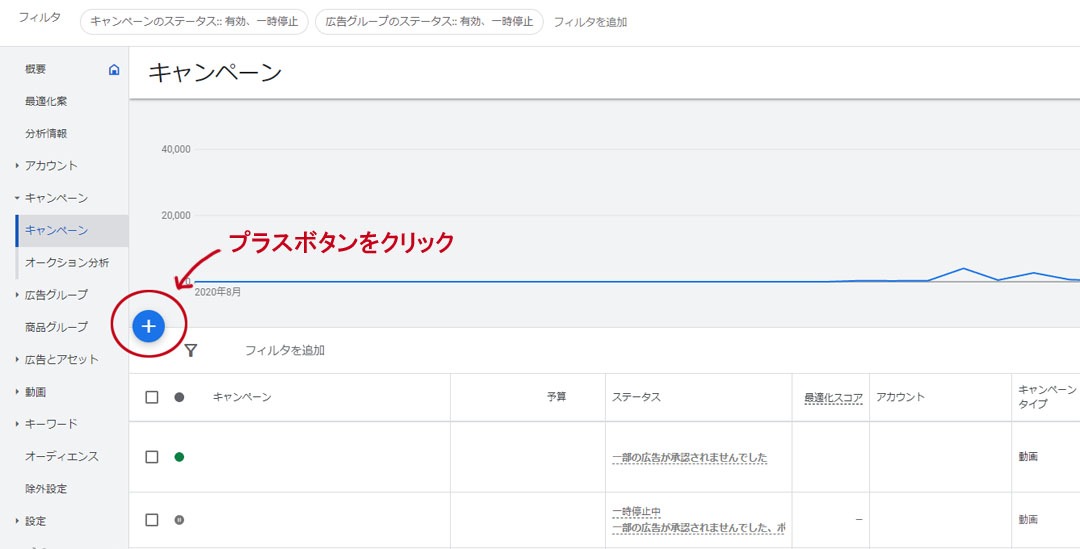

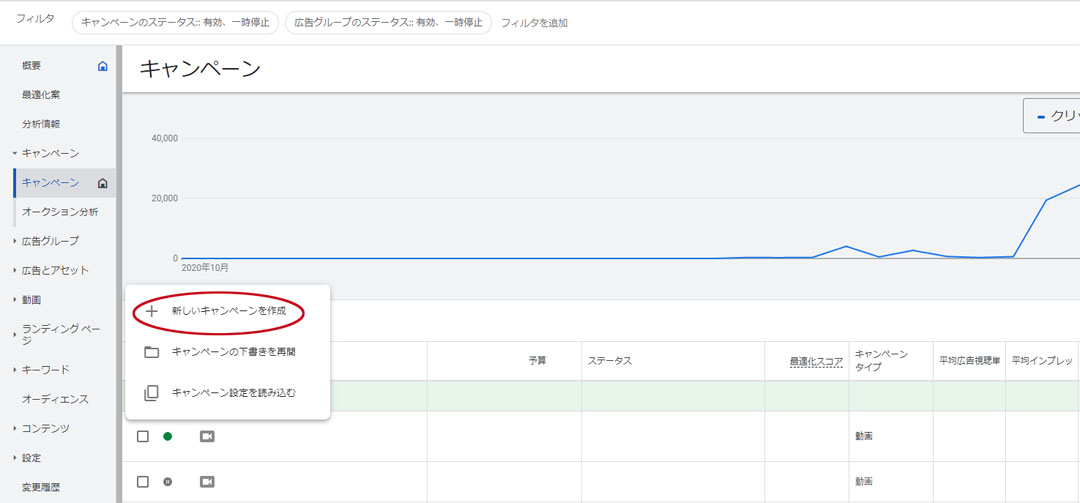

Google広告の管理画面のメニューにある「キャンペーン」をクリックして、プルダウンメニューからキャンペーンを選択します。

プラスボタンをクリックし「新しいキャンペーンを作成」を選択します。

下書き中のものがあれば、「キャンペーンの下書きを再開」を選択してください。

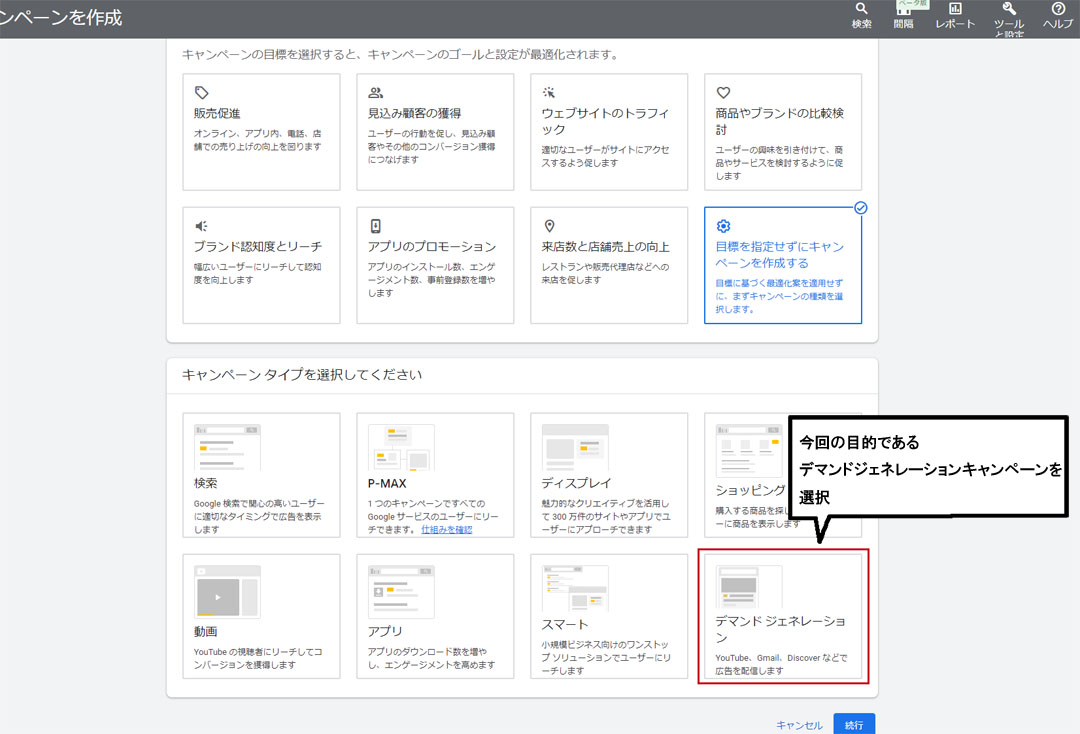

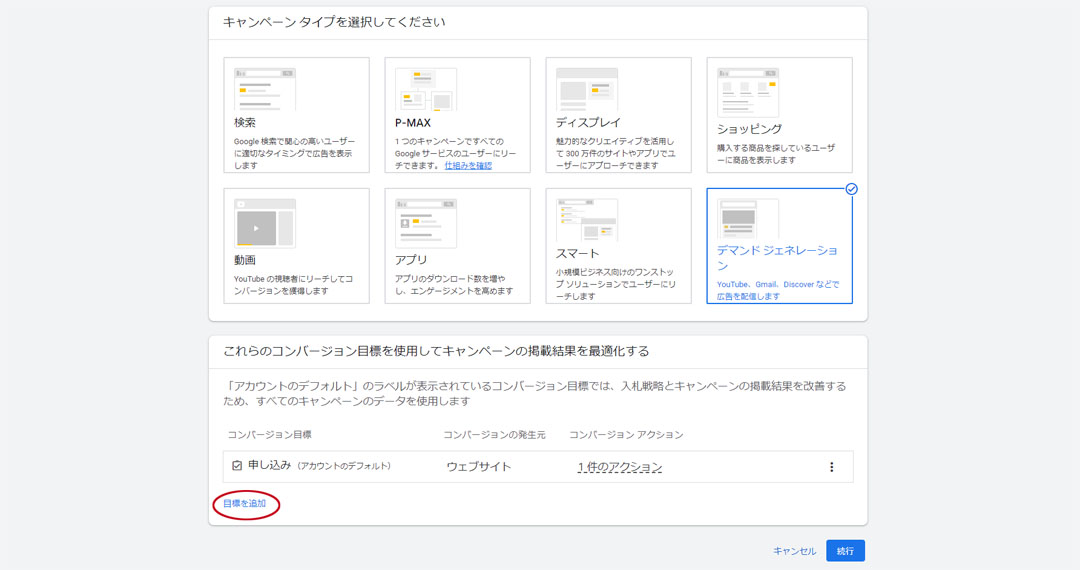

以下の「キャンペーンの目標を選択」から、目標としているものを選択します。

現在「デマンドジェネレーションキャンペーン」を選択できるのは、【商品やブランドの比較検討】と【目標を指定せずにキャンペーンを作成する】の2種類です。

今回は、右下の「目標を指定せずにキャンペーンを作成する」を選択しています。

キャンペーンタイプから【デマンドジェネレーションキャンペーン】を選択して、続行します。

状況に応じて、目標を追加してください。

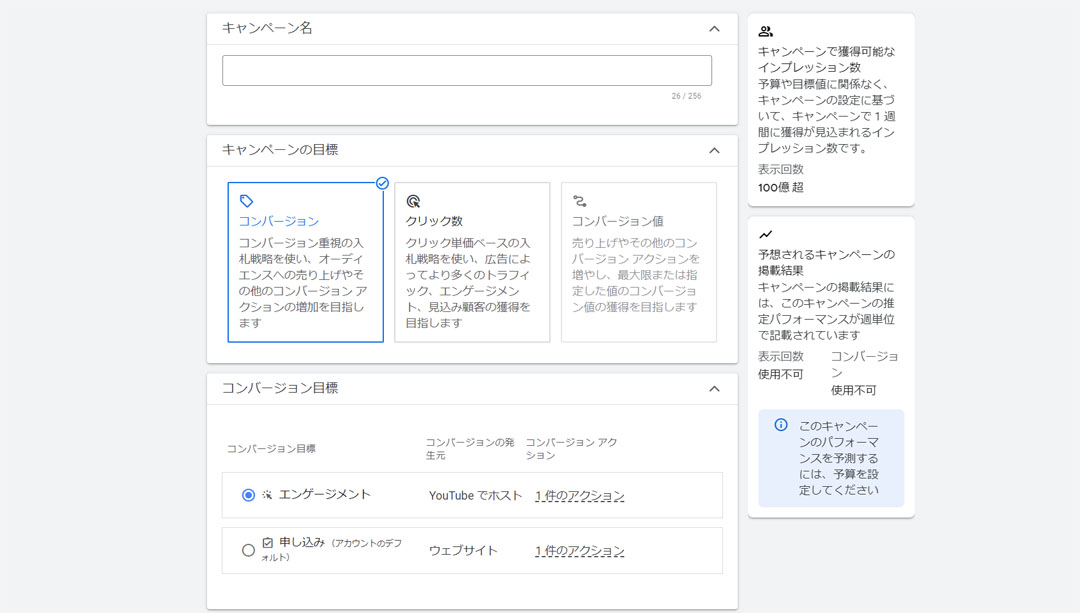

キャンペーンの目標を「コンバージョン」「クリック数」「コンバージョン値」から選択してください。

今回は「コンバージョン」を選択しています。

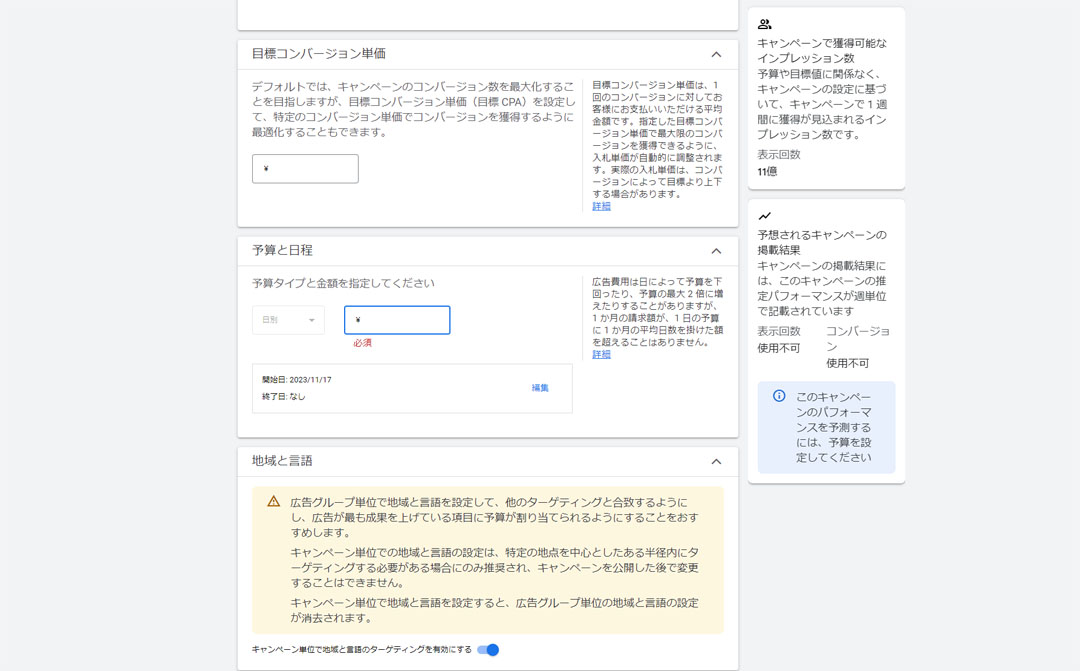

予算と日程の項目で、金額を入力します。

適した金額が不明な場合は、およその金額を入力することで、

【キャンペーンのパフォーマンスを最大化するには、以前のデマンド ジェネレーション キャンペーンのパフォーマンスに基づいて、予算を「¥*****」に設定することをおすすめします】

…と表示が出るので、その提示された金額を入力してもいいでしょう。

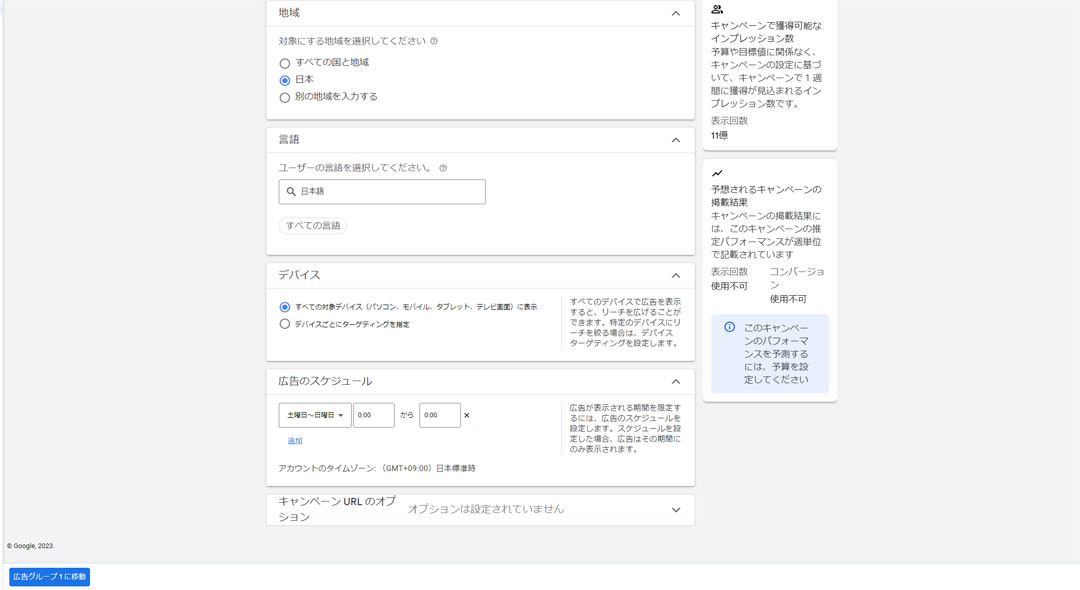

地域と言語、デバイス・広告スケジュールを設定します。

図では「土曜日から日曜日」の0:00〜0:00に設定していますが、配信スケジュールに合わせて変更してください。

広告グループでは、「広告グループ名」を入力できます。

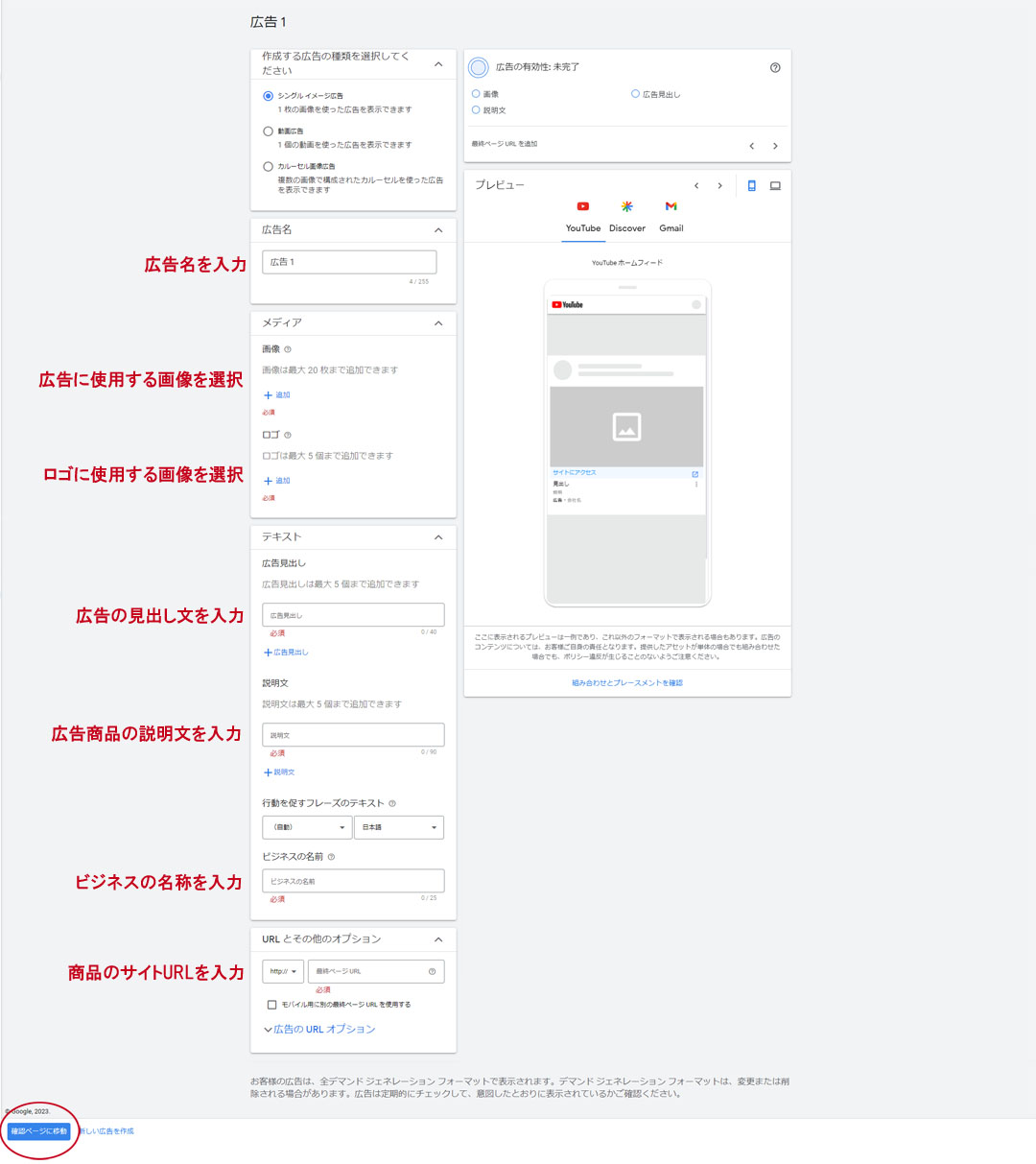

広告1では、上の図で示した必須の項目を入力していきます。

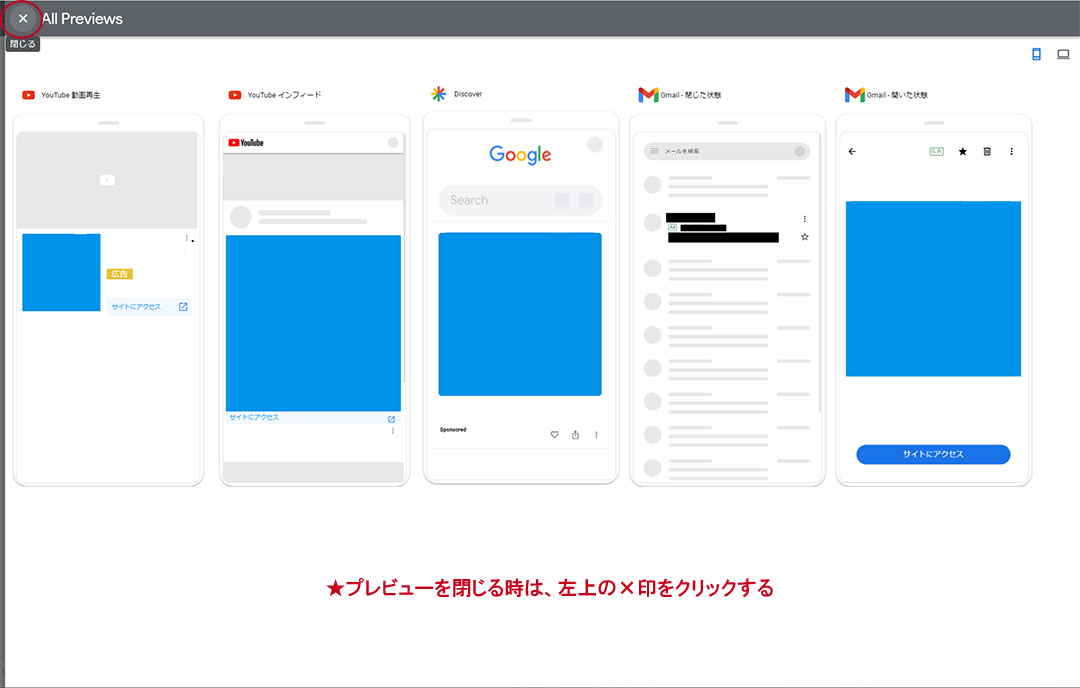

「組み合わせとプレースメントを確認」をクリックすると、各媒体での表示を確認することが可能です。

【スマートフォン】で確認できるのは以下のものになります。

- YouTube動画再生

- YouTubeインフィード

- Discover

- Gmail(閉じた状態)

- Gmail(開いた状態)

右上のアイコンから、スマートフォンとパソコンを切り替えられるので、確認してみてください。

プレビュー画面を閉じる時は、左上の×印をクリックします。

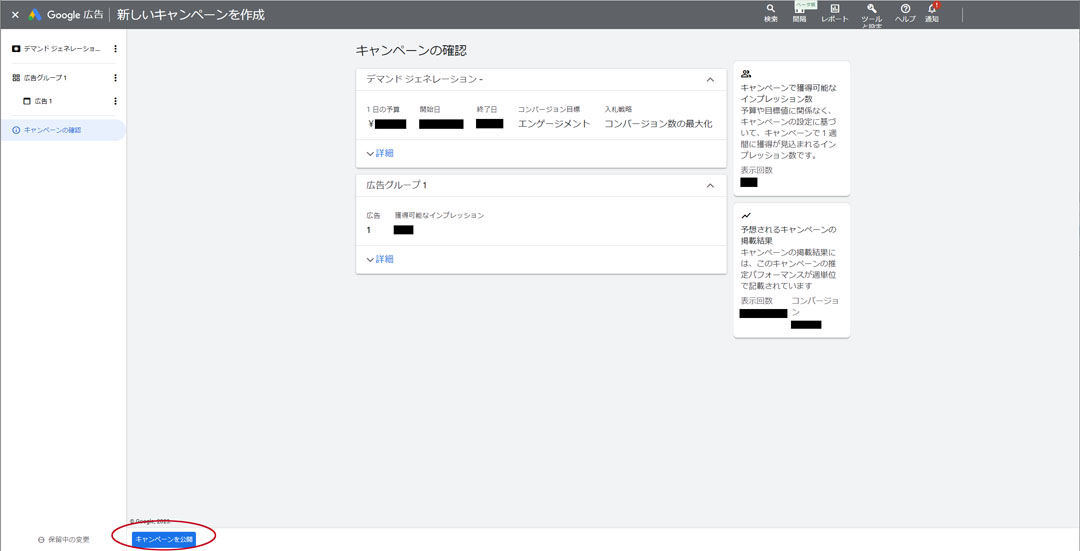

確認ページに移動して、作成したキャンペーンの内容を確認し、問題なければ【キャンペーンを公開】しましょう。

デマンドジェネレーション広告 攻略法まとめ

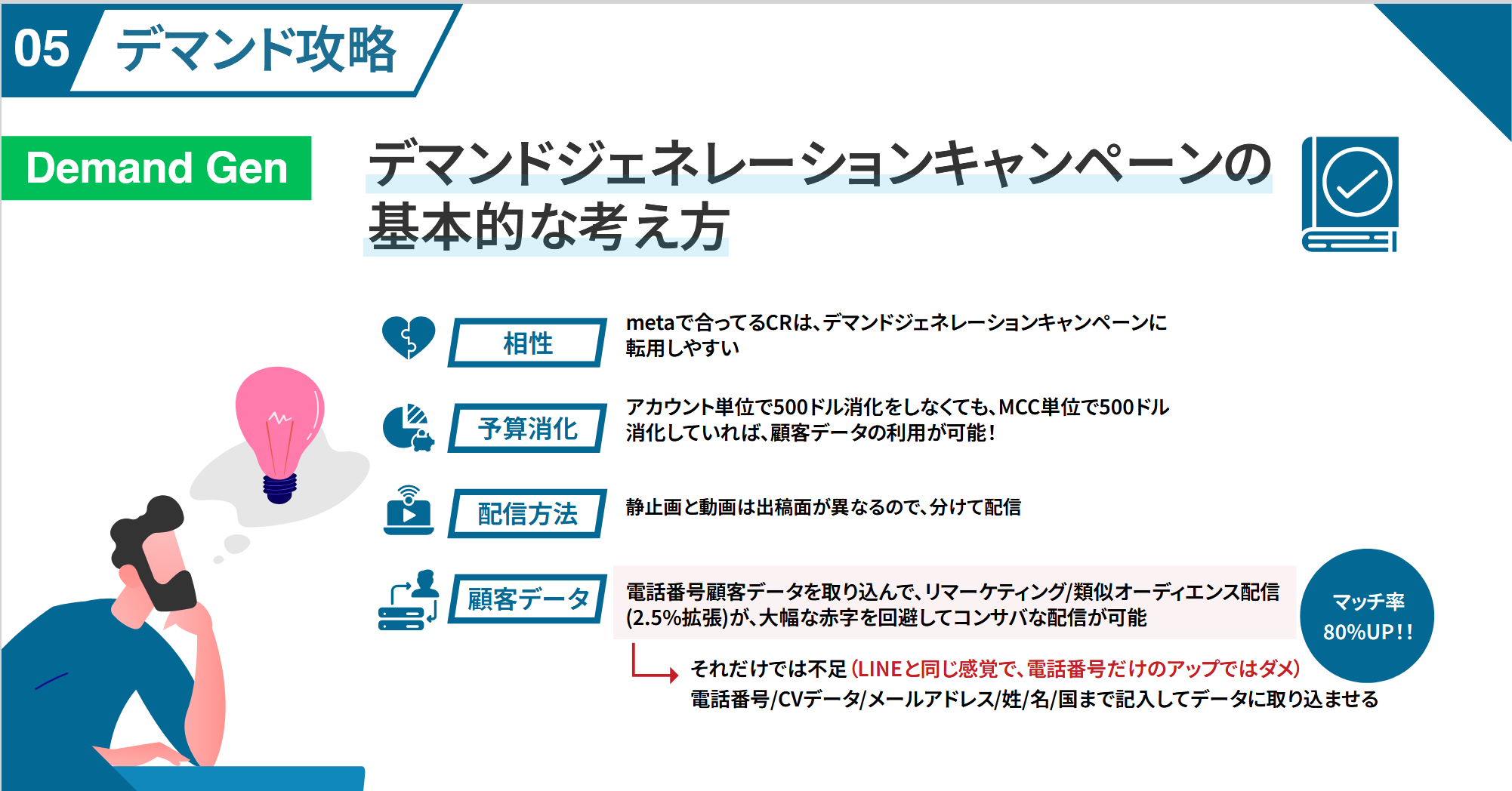

1. 基本的な考え方

デマンドジェネレーションキャンペーンを成功させるためには、まず基本的な設定とデータの考え方を理解することが重要です。

相性

meta広告でコンバージョン(CV)が好調なアセットは、デマンドジェネレーションキャンペーンにも転用しやすい傾向があります。

予算消化

アカウント単位で1日500ドルを消化できなくても、MCC(クライアントセンター)単位で消化できていれば、顧客データの活用が可能です。

配信方法

静止画と動画では広告の出稿面が異なるため、キャンペーンを分けて配信しましょう。

顧客データ

電話番号の顧客データを活用し、リマーケティングや類似オーディエンス(2.5%拡張)へ配信することで、コンバージョンにつながりやすくなります(マッチ率80%以上)。

重要: データを最大限活用するためには、電話番号だけでなく、CVデータ、メールアドレス、氏名、性別、国まで詳細な情報をインポートすることが不可欠です。

2. ターゲティングと顧客データ活用

適切なターゲティング設定が、キャンペーンの成否を分けます。

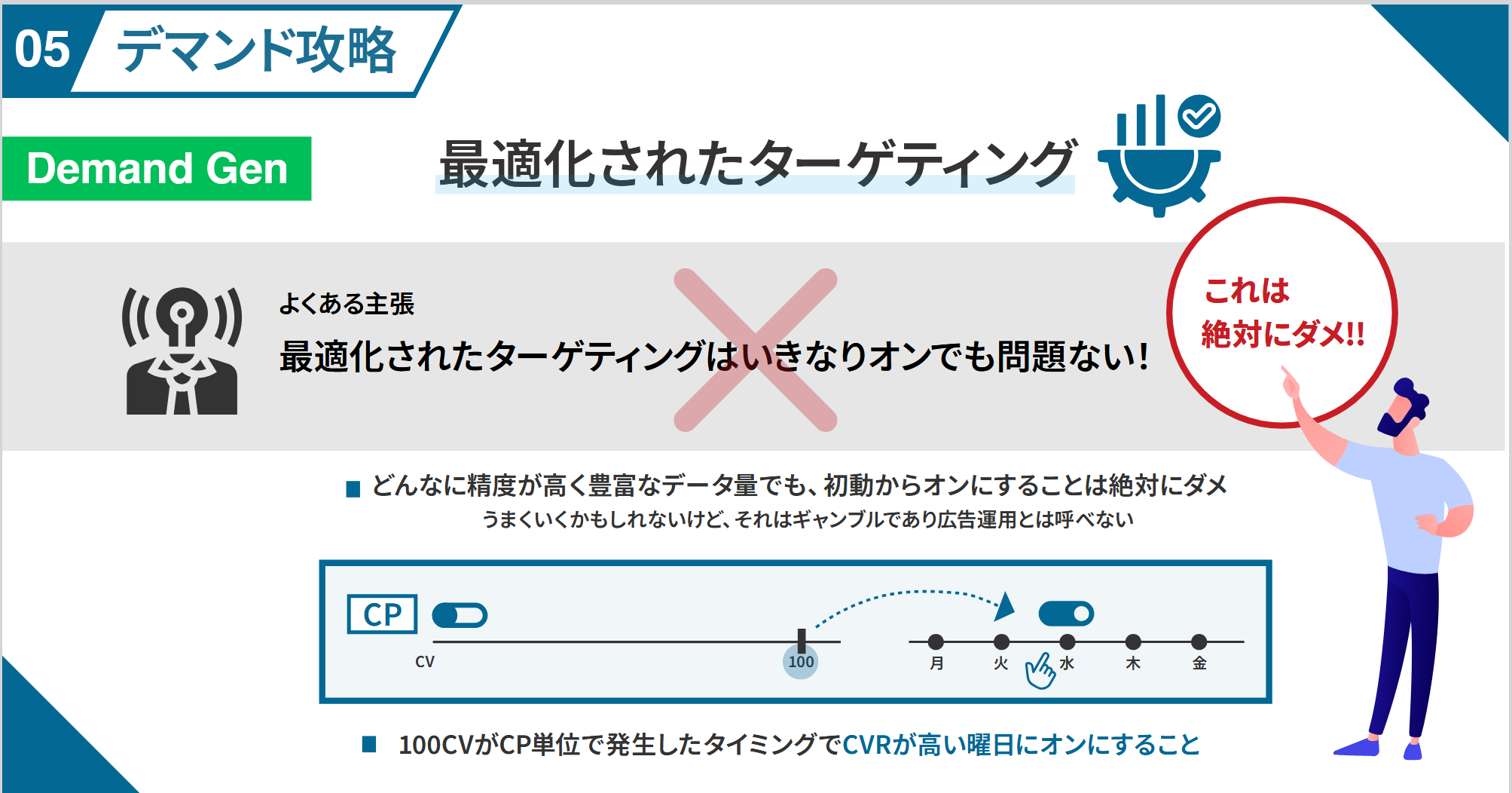

最適化されたターゲティング

- 絶対にダメ: キャンペーン開始直後から「最適化されたターゲティング」をオンにすること。これはギャンブルであり、適切な広告運用とは言えません。

- 正しい手順: まずは手動で運用し、目標CPAで100CVが達成できたタイミングで、CVRが高い曜日にオンに切り替えるのが理想的です。

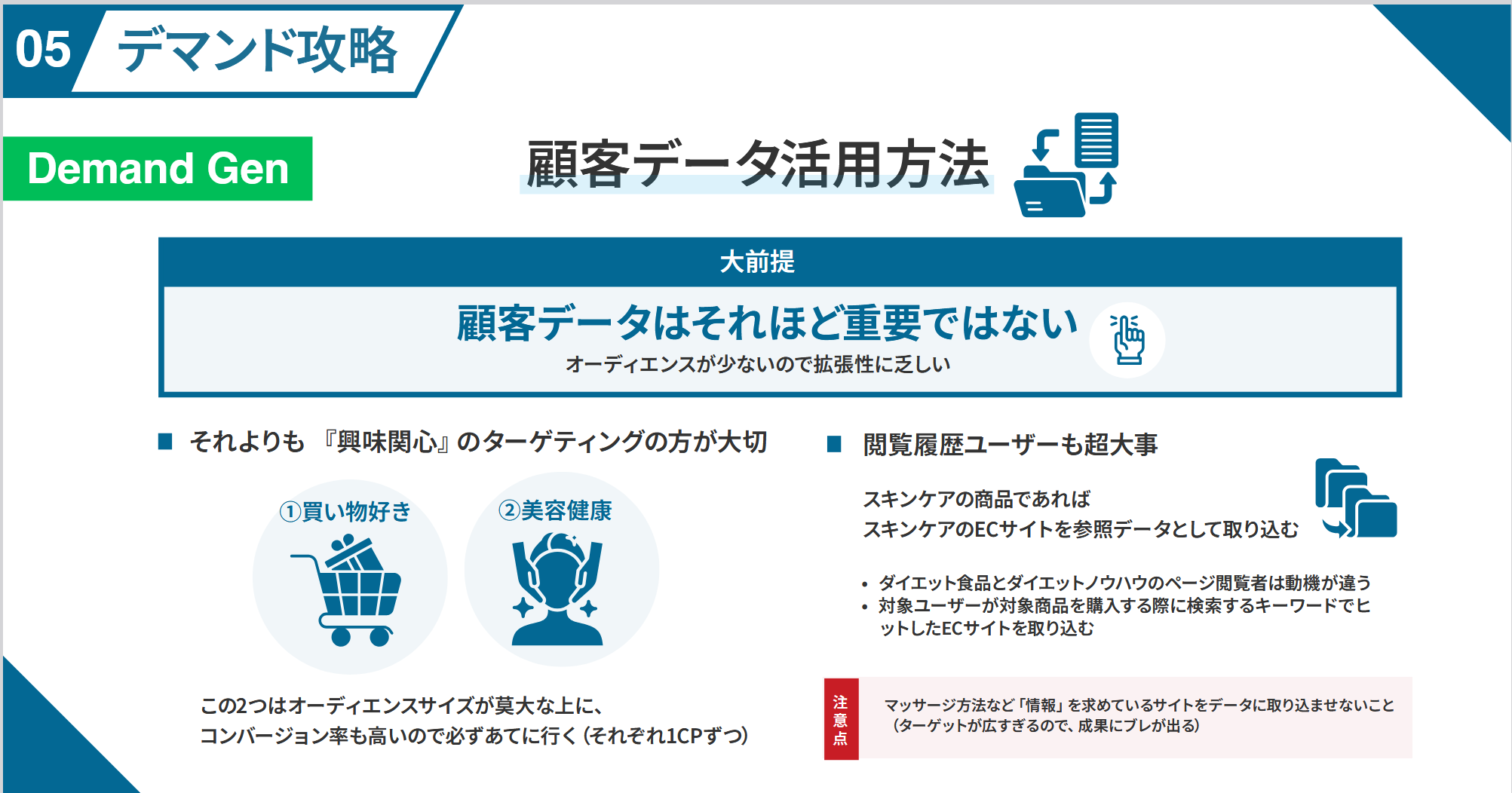

顧客データの重要度

- 顧客リストのオーディエンスサイズは限定的で拡張性に乏しいため、顧客データそのものよりも「興味関心」によるターゲティングの方が重要です。

- 特に「買い物好き」と「美容健康」のカテゴリは、オーディエンスサイズが大きくCV率も高いため、優先的に設定しましょう。

閲覧履歴ユーザーの活用

- スキンケア商品であれば、スキンケア関連のECサイトを閲覧しているユーザーをデータとして取り込みます。

- ユーザーが商品を購入する際に検索するであろうキーワードを基に、関連性の高いECサイトの閲覧者をターゲットに設定することが重要です。

- 注意: 「方法」や「情報」を求めているだけのサイト(例:マッサージ方法など)のデータを活用すると、ターゲットがずれ、成果につながりにくくなります。

3. クリエイティブの考え方

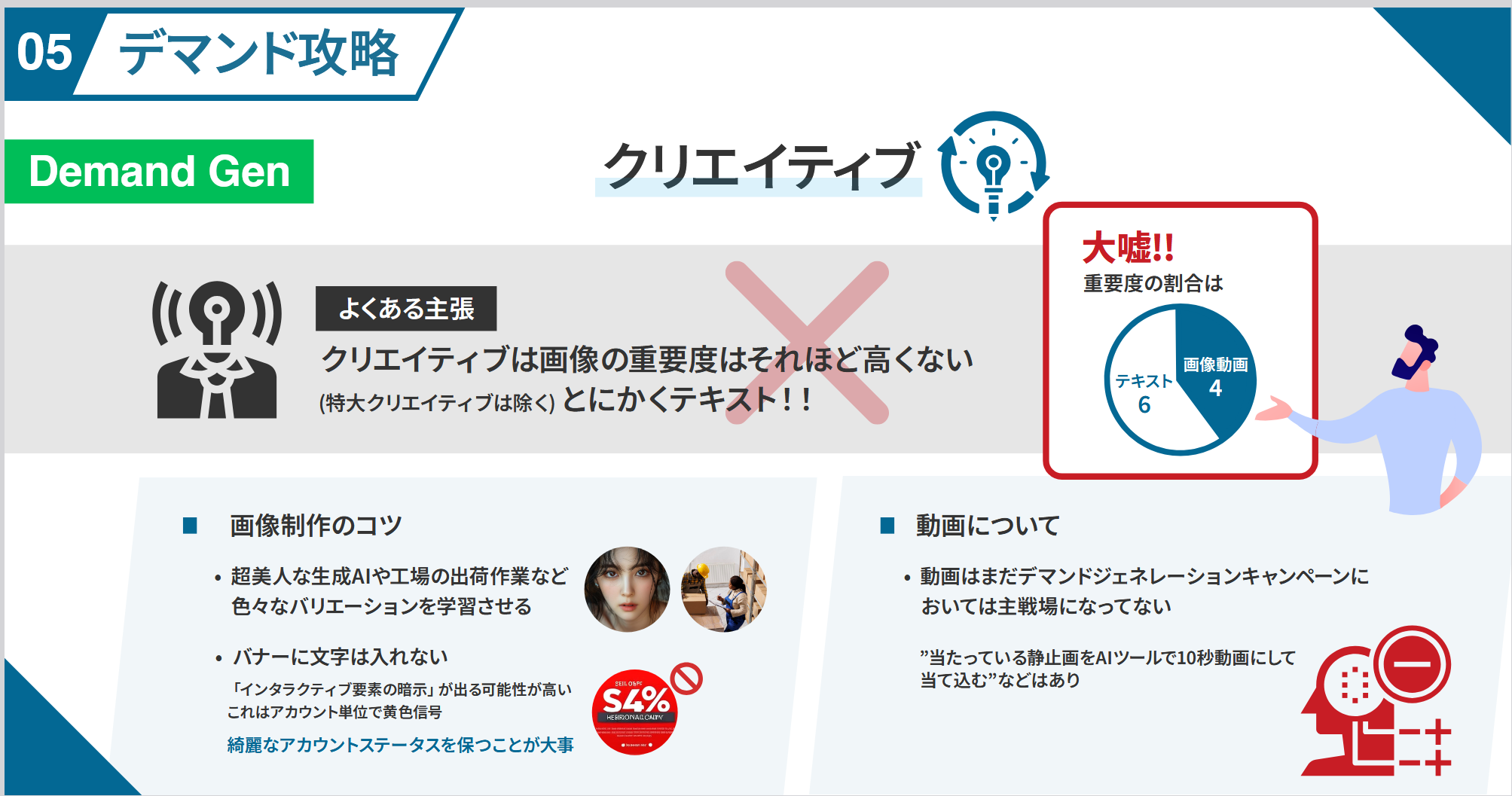

クリエイティブはテキストだけでなく、画像や動画も非常に重要です。

重要度の割合

クリエイティブにおける重要度は、テキストが6割、画像・動画が4割と、ビジュアル要素も大きな役割を担います。

画像制作のコツ

- AIで生成したリアルな人物像や、工場の作業風景など、多彩なバリエーションを学習させることが効果的です。

- バナー内にテキストは入れないようにしましょう。

- アカウントの健全性を保つため、「インタラクティブ要素の表示」で警告を受けないよう注意が必要です。

動画について

- 現時点では、動画はまだデマンドジェネレーションキャンペーンの主戦場ではありません。

- 成果の出ている静止画をAIツールで10秒程度の動画に加工するだけでも、十分に通用する場合があります。

4. 予算設定と調整

予算の考え方は、キャンペーンの学習効率と成果に直結します。

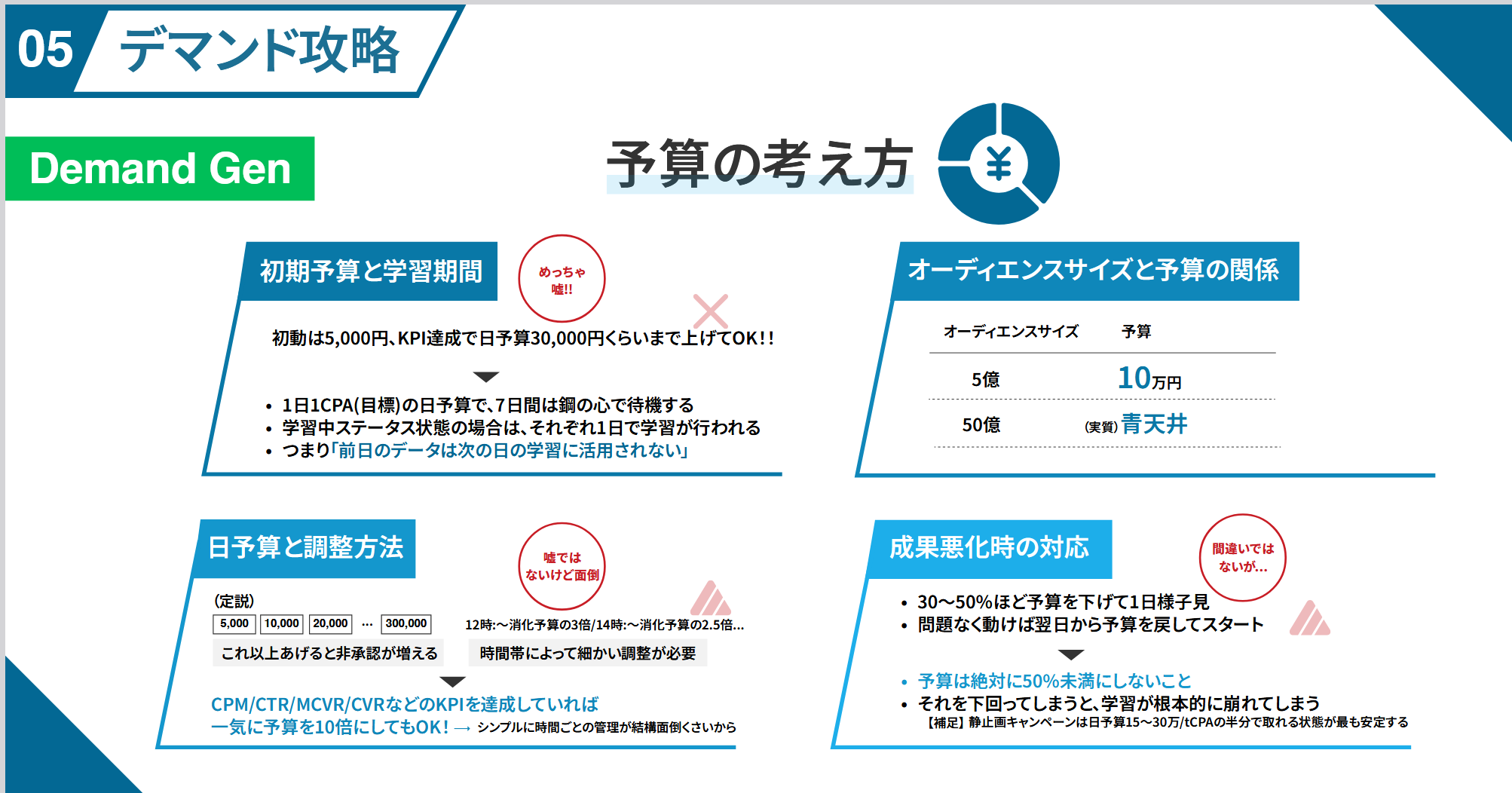

初期予算と学習期間

- NG: 初日から低い予算(例: 5,000円)で高いKPI(例: CPA 30,000円)を目指す設定。

- OK: 1日の予算を目標CPAと同額に設定し、7日間は辛抱強く学習期間として様子を見ます。学習中は前日のデータが翌日の学習に活用されないことを理解しておきましょう。

日予算の調整

- CPMやCVRなどのKPIを達成したら、一気に予算を10倍に増やしてもOKです。シンプルなロジックで管理を複雑にしないことがポイントです。

成果悪化時の対応

- 予算を30〜50%ほど下げて、曜日ごとの予算を見直しましょう。

- 絶対に50%未満に下げないこと。学習が最適化から大きく外れてしまいます。

- 補足として、静止画キャンペーンの予算は、1日あたり15〜30CPAが獲得できる金額に設定すると安定しやすいです。

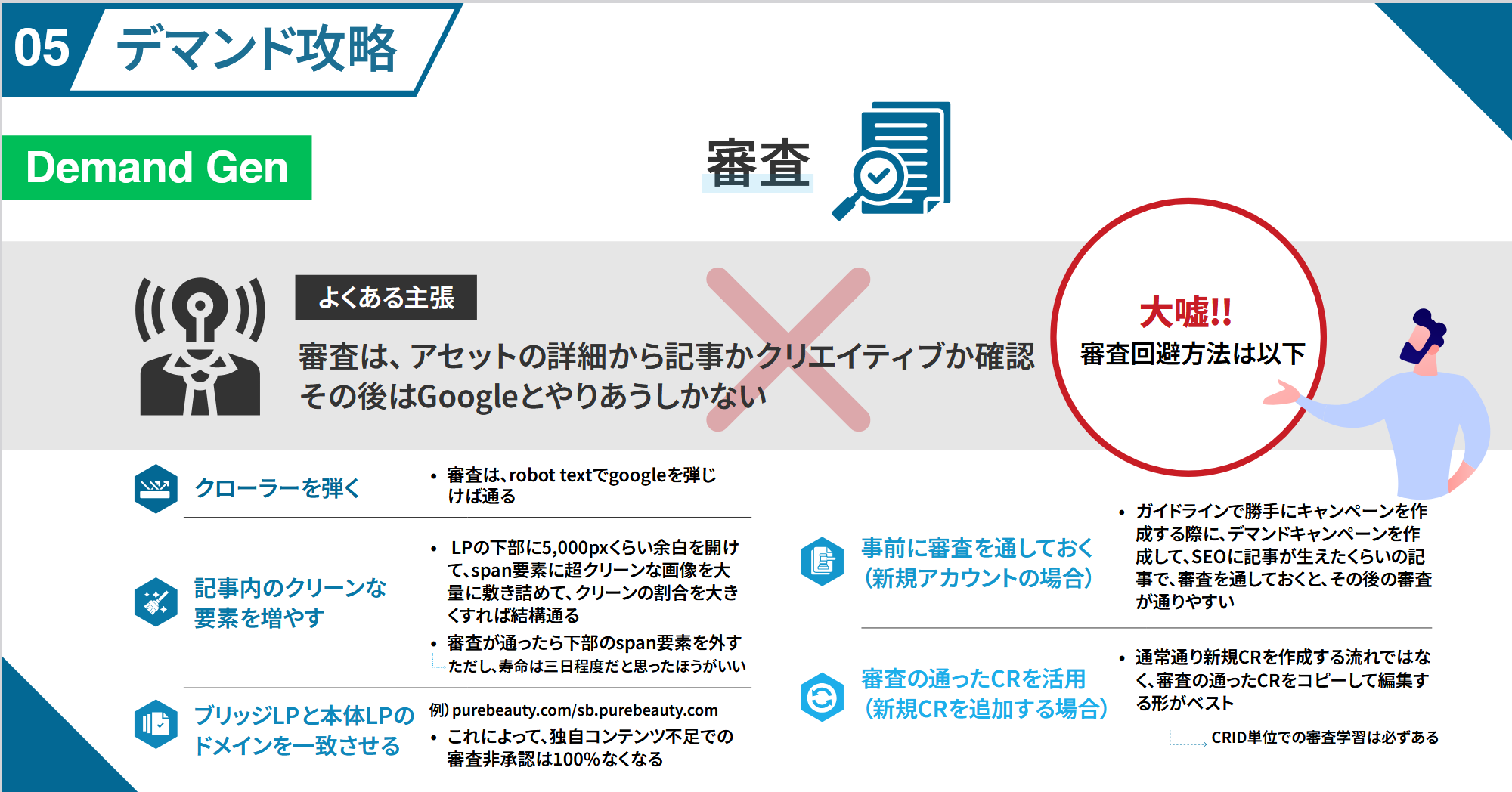

5. 審査を通過させるための裏技

審査はクリエイティブだけでなく、LP(ランディングページ)全体が対象となります。以下の方法で通過しやすくなります。

クローラー対策

robots.txt を使って、特定のクローラーをブロックします。

記事内のクリーンな要素を増やす

LPの下部に5,000pxを超えるような大きな画像を配置し、クリーンな印象を与えて審査を通過させます。審査通過後はこの要素を削除しても構いません(ただし寿命は3日程度)。

ドメインの統一

ブリッジLPと本体LPのドメインを一致させることで、「独自性の低いコンテンツ」として非承認になるリスクを低減します。

事前の審査通過

ガイドラインに沿ったキャンペーンを事前に作成し、SEO記事などで一度審査を通過させておくと、その後の本命キャンペーンの審査が通りやすくなります。

審査通過済みCRの活用

新規でクリエイティブを作成するのではなく、審査を通過したクリエイティブをコピーして編集する方が、再度審査を通過しやすくなります。

まとめ:デマンドジェネレーションキャンペーンは「科学的なおもてなし」である

本記事では、デマンドジェネレーションキャンペーンについて、その本質的な概念から、具体的な計画立案のステップ、多様な施策、成功事例、そしてそれを支えるツールに至るまで、多角的に解説してまいりました。デマンドジェネレーションキャンペーンとは、単なるマーケティング手法の寄せ集めではありません。それは、顧客一人ひとりの状況や心情を深く洞察し、彼らが求める情報を、求めるタイミングで、最高の形で提供するという、「科学的なデータ分析に基づいた、最高のおもてなし」であると言えます。道のりは決して平坦ではありません。しかし、本記事でご紹介した設計図を基に、戦略的にキャンペーンを計画・実行し、粘り強くPDCAを回し続けることで、貴社のビジネスは必ずや新たな成長ステージへと向かうことができるはずです。この長い記事を最後までお読みいただいた貴社の熱意こそが、成功への第一歩です。ぜひ、明日からの活動にお役立てください。

当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで

・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安

・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい

・記事に書いてない問題点が発生している

・記事を読んでもよくわからなかった

など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう

▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)