宣伝失礼しました。本編に移ります。

Google Analyticsを利用すると「直帰率」という指標が確認できます。

ユーザーが1ページだけを閲覧してサイトを離れた割合であり、広告においてはユーザーがランディングページから購入や登録などの手続き画面などに進んだ割合を推し量るためにも用いる指標です。

今回はその「直帰率」について解説します。

また、Google広告に関してに関してさらに知見を深めたい!という方は、以下の記事に総括的にまとめてありますので、ぜひ読んでみてください。

また、Googleアナリティクス の基本設定や使い方は、以下の記事をぜひ読んでみてください。

また、ディスプレイ広告に関してに関してさらに知見を深めたい!という方は、以下の記事に総括的にまとめてありますので、ぜひ読んでみてください。

直帰率とは

直帰率とは、ユーザーがランディングページだけを閲覧してサイトを離脱した割合です。

英語ではBounce Rateと呼ばれるように、ランディングページから跳ね返るようにサイトを離脱するセッションを指します。

類似の指標に「離脱率」というものがあります。

離脱率とは特定のページが最後の閲覧ページ(離脱ページ)となったセッションの割合であり、

例:ページA→ページB→ページC

ページA→ページC→ページB

離脱率はCとBで50%ずつ、Aは0%になるという指標です。

離脱率がページを何度遷移したかに関わらず「最後のページであった割合」を表す指標である一方、直帰率は「1ページだけ閲覧してサイトを離脱した割合」が表されるという違いがあります。

直帰率の算出方法

直帰率の算出方法は1ページだけの閲覧数/全てのセッション数です。

先述した例に少し付け足して直帰率を考えてみましょう。

ページA→ページB→ページC→離脱

ページA→ページC→ページB→離脱

ページC→ページA→ページB→離脱

ページA→離脱

この例の場合、離脱率はページBが50%、ページA、Cは25%です。

そして最後の例ではページAのみを閲覧して離脱しています。

最後の例以外にも2度、ページAに最初にアクセスしたことを考慮すると3回に1回の直帰率であるため、ページAは33.3%の直帰率となります。

直帰率をどう見るか

「直帰率が高い=悪い」とは限らない

場合によっては、直帰率が高くても問題がない場合もあります。

例えばブログや1ページだけのコンテンツなど、他のページに遷移せずともユーザーのニーズが満たされる場合が該当します。

1ページで完結できるコンテンツであれば、直帰率は高くても低くても問題ありません。

直帰率の高さが問題である場合

今回の記事で理解していただきたいのは「直帰率が高いことが問題になる場合」です。

コンバージョン目的など、ユーザーに別ページに遷移してもらう入り口としてのランディングページである場合には、直帰率が高いことは問題であると言えます。

たとえばランディングページが製品・サービスの紹介であり、購入画面・ユーザー情報登録画面に遷移してほしいにも関わらず、ユーザーがそれらの画面に遷移することなくサイトを離脱してしまっていては意味がありません。

ランディングページからの遷移を前提としている場合には、直帰率を低く抑える工夫が必要であるといえるでしょう。

直帰率の確認方法

直帰率はトラッキングコードを設定したのち、Google Analyticsから確認が可能です。

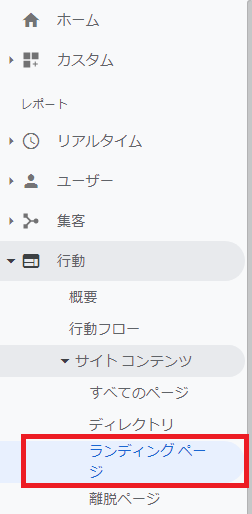

サイドバーのメニューから「行動」→「サイトコンテンツ」→「ランディングページ」のページ内、「行動」という列に直帰率が表示されています。

直帰率が高い理由と改善方法

アナリティクスの設定が適切でない

直帰率の高低以前の話ではありますが、トラッキングコードの設定が適切でない場合にはデータ集計が正確にできない場合があります。

不自然なほど直帰率が低すぎるなど、正常なデータ集計ができていない場合には、計測したいページのトラッキングコードの設定を再確認してみましょう。

ロード時間が長い(読み込みが遅い)

ロード時間があまりにも長い場合にはユーザーにとって大きなストレスとなってしまいます。

ページの内容を見る前に離脱される可能性すらあり、たとえコンバージョンにつながるはずのユーザーでも逃す可能性もあります。

Googleによると、ロード時間が1秒である場合と比較して、3秒程度であれば直帰率は32%程度の上昇である一方、ロード時間が5秒程度に伸びると90%も高い直帰率となります。

(参考:Find out how you stack up to new industry benchmarks for mobile page speed)

3秒以内を目安に読み込めるようページを軽量化し、ロード時間を短縮することが望まれます。

ページのデザイン性が悪い・内部リンクがわかりにくい(存在しない)

ページの情報が読み取れない、使いにくいためにユーザーの見る気が失せてしまった場合にも、ユーザーは離脱を選択する可能性が高くなります。

同様に、内部リンクがわかりにくかったり、そもそもリンクが存在しない場合にも直帰率上昇の原因となります。

文字の見やすさや遷移先への導線のわかりやすさなどのビジュアルの問題がないか、バナー表示やリンクのクリック・タップなど操作性に問題がないか、確認する必要があるでしょう。

またスマートフォン向けページのように、デバイスに最適化されたランディングページが用意されていない場合にも、ユーザーの直帰率は高くなります。

ユーザーのニーズに一致していない

ページのコンテンツがユーザーにとって求めていたサービス・製品・情報ではないと判断された場合には、ユーザーはサイトの離脱を選択します。

キーワードやコンテンツを見直し、ユーザーの訪問背景とランディングページのコンテンツの内容が一致しているかチェックしましょう。

直帰率とSEOとの関係性

Googleにおいて、直帰率が高いことが直接的にSEOを悪化させることはないとみられています。

というのもすでに言及している通り、1ページで完結できる(ユーザーが満足できる)コンテンツの場合、直帰率が高いことに何らデメリットがないからです。

もし直帰率がSEOに影響してしまった場合、ニュースやブログといったサイトは軒並みSEOを悪化させることとなってしまいます。

その一方で、SEOを悪化させる要因と直帰率を高める要因が同じものである可能性はあります。

例えば前項でまとめたロード時間の長さやコンテンツなど、SEOの観点からもマイナスになるポイントが直帰率をも悪化させるケースがあります。

まとめ

直帰率では離脱率とは異なり、1ページだけ閲覧してサイトを離脱した割合が示されます。

直帰率が低い=直ちに問題であるというわけではありませんが、ランディングページが他のページへの入口として機能している場合には注意が必要です。

ページ移動を伴うユーザーの行動を期待しているにも関わらず直帰率が高い場合には、原因を丁寧に検証し改善していきましょう。

当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで

・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安

・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい

・記事に書いてない問題点が発生している

・記事を読んでもよくわからなかった

など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう

▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)