宣伝失礼しました。本編に移ります。

Amazonは、いまや日本国内における最大級のEコマースプラットフォームであり、多くの事業者様が商品の販売チャネルとして活用されています。日々多くのユーザーが明確な購買意欲を持って訪れるこの巨大な市場で、自社商品の売上を最大化させることは、事業成長における重要な課題と言えるでしょう。しかし、「数多ある商品の中に自社の商品が埋もれてしまう」「思うように売上が伸びない」といった悩みを抱えていらっしゃる方も少なくないはずです。その様な状況を打破し、売上を直接的に向上させるための強力な一手として、我々が強く推奨するのが「Amazonスポンサーディスプレイ広告」の活用です。Amazon広告には複数の種類が存在しますが、特にスポンサーディスプレイ広告は、購入意欲が極めて高い潜在顧客層に対して、Amazonのサイト内だけでなく外部サイトにまで戦略的にアプローチできるため、費用対効果の高い獲得施策として非常に有効です。この記事では、Amazonスポンサーディスプレイ広告の基本的な概念から、成果を最大化するための具体的なターゲティング設定、効果的なクリエイティブ戦略、配信後の分析と改善手法に至るまで、網羅的かつ実践的な視点で詳しく解説してまいります。

Amazon広告は、基本的にAmazonに出店・出品されていることが前提であるため、一般的なWeb広告とは異なり、Amazonのプラットフォームと顧客データを深く理解した運用が求められます。本稿が、貴社のAmazonでの売上拡大に向けた、確かな一助となれば幸いです。

Amazon広告の全体像とスポンサーディスプレイ広告の位置づけ

まず初めに、Amazon広告全体の構造と、その中でスポンサーディスプレイ広告がどのような役割を担うのかを正確に理解することが重要です。Amazon広告は、大きく分けて「スポンサー広告」と「Amazon DSP」の2つに分類されます。我々が主に取り扱うのは、セラーセントラル(出品者用管理画面)から比較的容易に運用開始できる「スポンサー広告」であり、これはさらに3つの広告タイプに細分化されます。

画像引用元:広告媒体資料 (2021年10-12月期)[PDF]

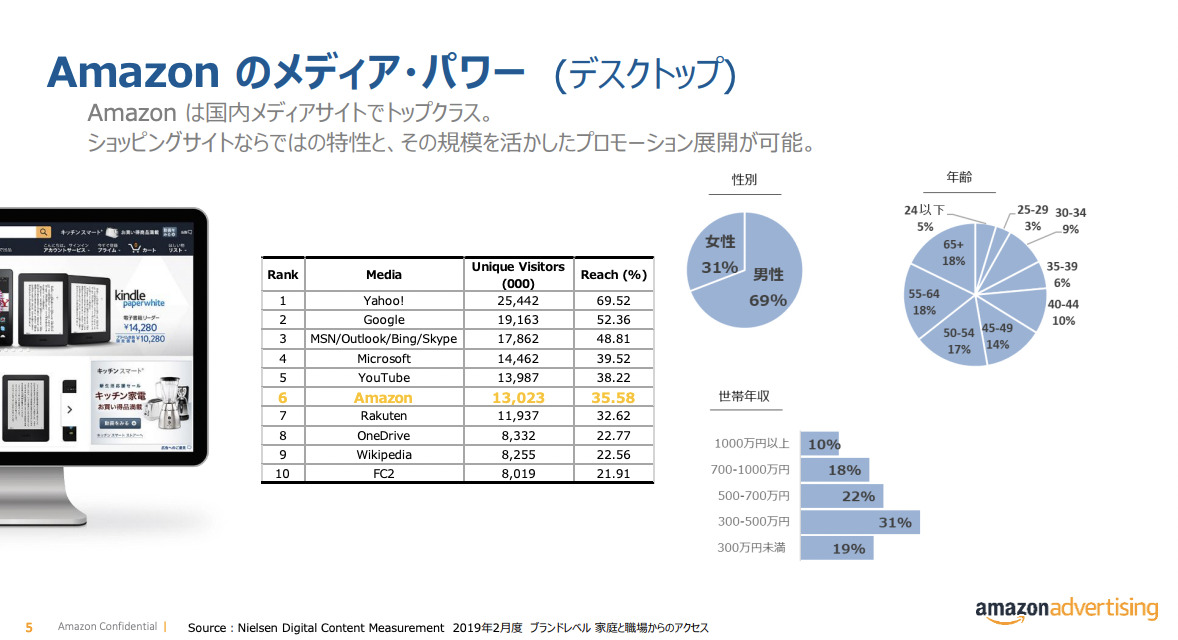

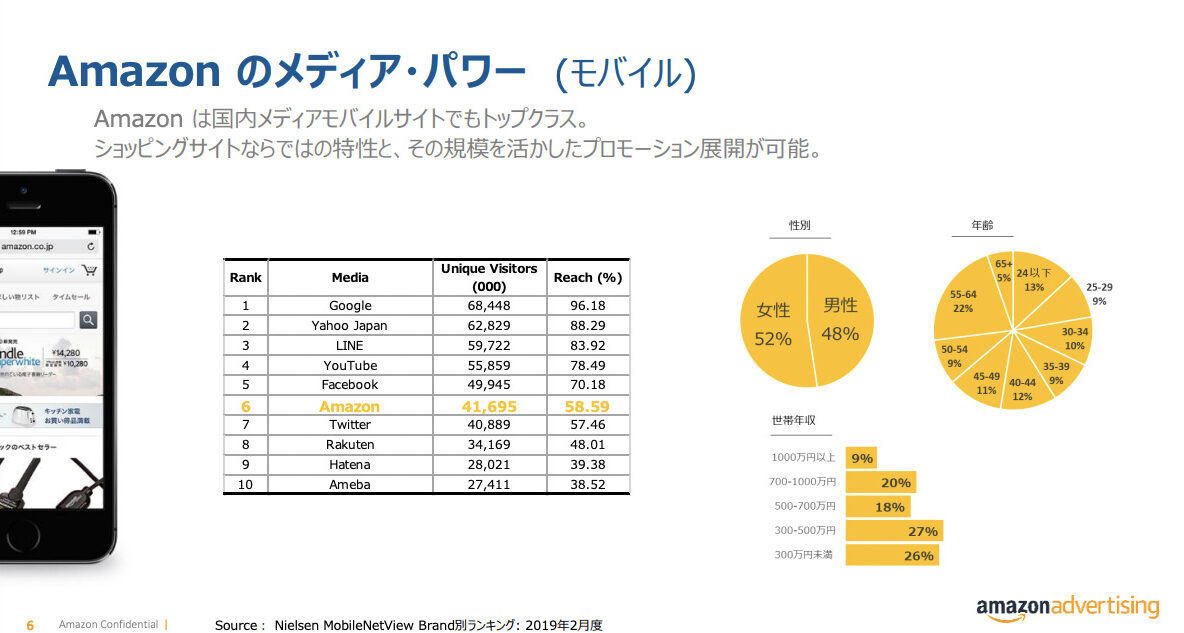

Amazonというプラットフォームは、単なるオンラインストアに留まらず、月間ユニークビジター数が数千万に達する巨大なメディアでもあります。利用者の多くは具体的な購買目的を持ってサイトを訪れるため、広告配信の場として極めて高いポテンシャルを秘めています。

この購買意欲の高いユーザーが集まる場所で、いかにして自社商品を見つけてもらい、購入に繋げるか。その答えがスポンサー広告の戦略的活用にあります。

Amazonスポンサー広告 3種類の役割分担

スポンサー広告は、それぞれ異なる目的と特性を持っています。これらを理解し、適切に使い分けることが成功の鍵となります。

1. スポンサープロダクト広告:検索キーワードを起点とした「刈り取り」の主軸

スポンサープロダクト広告は、ユーザーがAmazon内で検索したキーワードに連動して、検索結果ページや商品詳細ページに表示される広告です。例えば「ワイヤレスイヤホン」と検索したユーザーに対して、自社のワイヤレスイヤホンを広告として表示させることができます。これは、既にニーズが明確化しているユーザー(顕在層)に対して直接アプローチする、いわば「待ち」の広告であり、コンバージョン獲得における最も基本的な施策です。広告の掲載順位は主に入札額と関連性によって決まり、クリック課金制(CPC)が基本となります。

2. スポンサーブランド広告:検索上位枠でのブランド訴求

スポンサーブランド広告は、主に検索結果ページの上部に、ブランドロゴ、カスタム見出し、そして最大3つの商品をまとめて表示できる広告フォーマットです。ユーザーが特定の商品群を探している際に、自社ブランドと主要商品をセットでアピールすることで、個別の商品だけでなくブランド全体での売上向上を目指します。ロゴや見出しをクリックすると、Amazonストア(自社専用のブランドページ)やカスタムランディングページに誘導できるため、ブランドの世界観を伝えつつ、クロスセルやアップセルを促進する効果も期待できます。

3. スポンサーディスプレイ広告:攻めのターゲティングで売上を創出する

そして本稿の主役であるスポンサーディスプレイ広告は、これら2つとは一線を画す「攻め」の広告です。検索キーワードに依存せず、特定の「商品」や「カテゴリ」、そして「オーディエンス(顧客層)」をターゲットとして広告を配信します。最大の特長は、Amazonのサイト内(商品詳細ページや検索結果など)に留まらず、Amazonが提携する外部のウェブサイトやアプリにも広告を表示できる点にあります。これにより、「競合他社の商品を閲覧しているユーザー」を自社商品に引き込んだり、「過去に自社商品ページを訪れたが購入しなかったユーザー」に再アプローチしたりといった、極めて戦略的で能動的な顧客獲得が可能になります。まさに、新たな売上の機会を「創出」していくための広告と言えるでしょう。

なぜ今、スポンサーディスプレイ広告が重要なのか?

Amazon内での競争が激化する現代において、スポンサープロダクト広告のような「待ち」の施策だけでは、売上を継続的に伸ばすことが困難になってきています。競合他社も同様の広告を出稿するため、クリック単価は高騰し、費用対効果は悪化しがちです。そこで重要になるのが、スポンサーディスプレイ広告を用いた積極的なアプローチです。

- 競合からの顧客奪取:競合の商品ページに自社広告を表示し、比較検討しているユーザーを刈り取る。

- 休眠顧客の掘り起こし:過去に自社商品に興味を示したユーザーを追いかけ、購入を後押しする。

- 関連商品への展開:自社商品と関連性の高い商品に興味を持つユーザーにアプローチし、新たな顧客層を開拓する。

これらの施策は、既存の検索広告だけではリーチできなかった層へのアプローチを可能にし、売上の新たな柱を構築します。つまり、スポンサーディスプレイ広告は、受け身の販売から脱却し、能動的に市場シェアを拡大していくための不可欠な戦略ツールなのです。

スポンサーディスプレイ広告で成果を出すための2大ターゲティング戦略

スポンサーディスプレイ広告の成果は、ターゲティング設定で9割が決まると言っても過言ではありません。ターゲティングは大きく「コンテキストターゲティング」と「オーディエンスターゲティング」の2種類に分けられます。それぞれの特性を深く理解し、自社の販売戦略に合わせて組み合わせることが成功への最短ルートです。

【戦略1】コンテキストターゲティング:配信「場所」を狙い撃つ

コンテキストターゲティングとは、広告を配信する「コンテンツ(場所)」を指定する手法です。具体的には、特定の商品ページや商品カテゴリに関連付けて広告を表示させます。これは、ユーザーの「今、見ているもの」に基づいてアプローチするため、非常に高い関連性と即時性が期待できるターゲティングです。

商品ターゲティング:競合からの売上奪取と関連商品の深耕

商品ターゲティングは、広告を表示させたい具体的な商品ページ(ASIN)を指定する、極めて強力な手法です。その活用法は「守り」と「攻め」に大別されます。

<攻めの戦略:競合商品の指定>

これは商品ターゲティングの最も代表的な活用法です。自社商品と競合関係にある特定の商品ASINを指定し、その商品詳細ページに自社の広告を表示させます。例えば、自社が販売するワイヤレスイヤホンAの広告を、競合の人気商品であるワイヤレスイヤホンB、C、Dの商品ページに表示させるのです。ユーザーは競合商品をまさに比較検討している真っ最中であり、そのタイミングで「より価格が安い」「より高機能」「よりデザインが良い」といった優位性を持つ自社商品を提示できれば、顧客を奪取できる可能性が非常に高まります。この戦略を成功させるためには、自社商品の強み(価格、性能、レビュー数など)が、指定した競合商品に対して優位であることが重要です。自社のポジショニングを客観的に分析し、勝てる見込みのある競合を選定することが鍵となります。

<守りの戦略:自社商品の指定>

意外に思われるかもしれませんが、自社の商品ページに自社の別商品の広告を表示することも有効な戦略です。これを「アップセル」「クロスセル」戦略と呼びます。例えば、標準モデルのイヤホンの商品ページに、より高機能な上位モデル(アップセル)の広告を表示したり、イヤホン本体のページに専用ケースやイヤーピース(クロスセル)の広告を表示したりします。これにより、顧客単価の向上を狙うことができます。また、競合他社が自社の商品ページに広告を出稿してくることへの対抗策としても機能し、顧客の流出を防ぐ「守り」の役割も果たします。

カテゴリターゲティング:関連カテゴリへの網羅的アプローチ

カテゴリターゲティングは、特定の商品カテゴリを指定して、そのカテゴリに属するすべての商品詳細ページに広告を配信する手法です。例えば、「ノートパソコン」というカテゴリを指定すれば、Amazon内のあらゆるノートパソコンの商品ページが配信対象となります。これは、ASINを個別に指定する商品ターゲティングよりも、広く網羅的にアプローチしたい場合に有効です。

<活用シナリオ>

・新規顧客の開拓:自社商品が属するカテゴリ全体に広告を配信することで、これまで自社商品を認知していなかった潜在顧客にリーチできます。例えば、新発売のプロテインを販売する場合、「プロテイン・サプリメント」カテゴリに配信することで、プロテインを探している全てのユーザーに商品をアピールできます。

・関連カテゴリへの展開:自社商品と関連性の高い別のカテゴリを指定することも有効です。例えば、コーヒー豆を販売している事業者が「コーヒーメーカー」のカテゴリに広告を配信するケースがこれにあたります。コーヒーメーカーの購入を検討しているユーザーは、当然コーヒー豆にも興味を持つ可能性が高く、非常に質の高い見込み客と言えます。

カテゴリターゲティングでは、さらに「絞り込み」機能を使うことで、より精度を高めることができます。例えば、「ノートパソコン」カテゴリの中でも「価格帯:10万円~15万円」「ブランド:特定の競合ブランドを除く」「レビューの星評価:4つ以上」といった条件を追加できます。これにより、無駄な広告表示を減らし、より購入確度の高いユーザー層に的を絞ったアプローチが可能になります。

【戦略2】オーディエンスターゲティング:「人」を追いかける

オーディエンスターゲティングは、「場所」ではなく「人(ユーザーの行動履歴や興味関心)」を基に広告を配信する手法です。ユーザーがAmazon内外のどのページを閲覧していても、ターゲット条件に合致すれば広告を表示させることができます。一度接点を持ったユーザーや、購入確度の高いユーザーを追いかけてアプローチするため、非常に高い費用対効果が期待できます。

閲覧リマーケティング:”あと一押し”で刈り取る最重要施策

閲覧リマーケティングは、指定した期間内に「自社の商品ページを閲覧したが、購入には至らなかったユーザー」に対して広告を再配信する手法です。これはスポンサーディスプレイ広告において最も基本的かつ効果の高い施策の一つです。ユーザーは既に自社商品に興味・関心を持っているため、購入までのハードルが非常に低い状態にあります。彼らが他のサイトを閲覧している際に自社商品の広告を再度見せることで、「そういえば、あの商品が気になっていた」と思い出させ、購入を後押しすることができます。ルックバック期間(過去何日間の行動を遡るか)は、商品の検討期間に応じて設定するのがセオリーです。例えば、単価が低く衝動買いされやすい商品は7~14日、じっくり比較検討される高価格帯の商品は30~90日といった具合に調整します。

購入リマーケティング:リピート購入とクロスセルを促進する

購入リマーケティングは、「過去に自社の商品を購入したユーザー」に対して広告を配信する手法です。消耗品や定期的に買い替え需要が発生する商品の場合、リピート購入を促すために非常に有効です。例えば、シャンプーを購入したユーザーに対して、90日後に同じ商品の広告を表示させることで、ちょうど無くなるタイミングでの再購入を喚起できます。また、特定の商品Aを購入したユーザーに対して、関連商品Bの広告を表示するクロスセル戦略にも活用できます。例えば、プリンター本体を購入したユーザーに、対応するインクカートリッジの広告を見せる、といった使い方です。既存顧客へのアプローチは、新規顧客獲得に比べてコストを大幅に抑えられるため、LTV(顧客生涯価値)を高める上で欠かせない施策です。

Amazonオーディエンス:購買意欲の高い潜在層へのアプローチ

Amazonが保有する膨大な購買・閲覧データを基に、特定の興味関心やライフスタイルを持つユーザー群に広告を配信できるのが「Amazonオーディエンス」です。これは、まだ自社商品を認知していないものの、購入確度が非常に高い潜在層にアプローチできる強力な機能です。

- インマーケットオーディエンス:特定カテゴリの商品を「まさに今、積極的に探している・購入を検討している」ユーザー群です。例えば、「最近、一眼レフカメラを頻繁に検索・閲覧している」ユーザーに対して、自社のカメラレンズの広告を配信できます。非常に購買意欲が高く、即効性のあるコンバージョンが期待できます。

- ライフスタイルオーディエンス:長期的な趣味・嗜好に基づいたユーザー群です。「ペット(犬)の飼い主」「料理好き」「アウトドア愛好家」など、特定のライフスタイルを持つ層にアプローチできます。例えば、高級ドッグフードを販売する場合、「ペット(犬)の飼い主」オーディエンスに配信することで、効率的にターゲット層にリーチできます。

- 興味・関心オーディエンス:特定のトピックに興味を持つユーザー群です。インマーケットよりも広範な興味関心に基づきます。例えば、健康志向の食品を販売する場合、「健康・フィットネス」に興味のあるオーディエンスにアプローチできます。

- ライフイベントオーディエンス:「最近引っ越した」「最近結婚した」など、人生の特定の節目を迎えているユーザー群です。これらのイベントは新たな消費需要を生み出すため、関連商品を販売する事業者にとっては絶好の機会となります。例えば、家具・家電メーカーが「最近引っ越した」オーディエンスに広告を配信するのは非常に効果的です。

これらのオーディエンスを自社商品のターゲット顧客像と照らし合わせ、適切なものを選択・組み合わせることで、これまでリーチできなかった新たな優良顧客層を発見し、獲得することが可能になります。

費用対効果を最大化する入札・予算戦略

スポンサーディスプレイ広告の費用対効果(ROAS)を最大化するためには、広告費の投下方法、すなわち入札と予算の戦略が極めて重要になります。キャンペーンの目的を明確にし、それに合わせた最適な課金方式と入札戦略を選択する必要があります。

課金方式の選択:CPC vs vCPM

スポンサーディスプレイ広告には、主に2つの課金方式があります。それぞれの特性を理解し、キャンペーンの目的に応じて使い分けることが重要です。

クリック単価(CPC - Cost Per Click):コンバージョン獲得の王道

広告がクリックされるたびに費用が発生する方式です。広告が表示されただけでは費用はかかりません。商品購入という直接的なコンバージョンを目的とする場合に最も一般的に利用されます。クリックというユーザーの能動的なアクションに対してのみ課金されるため、費用対効果を測定しやすく、無駄な広告費を抑制しやすいのが特長です。特に、リマーケティングなど購入意欲の高いユーザーへのアプローチでは、CPCを選択するのが基本となります。

表示回数単価(vCPM - viewable Cost Per Mille):戦略的な配信面の確保

広告が1,000回表示されるごとに費用が発生する方式です。クリックの有無は問いません。一般的にはブランド認知向上に用いられると説明されがちですが、獲得目的のキャンペーンにおいても戦略的に活用できる場面があります。例えば、「絶対に競合A社の特定商品のページに広告を出し続けたい」といった強い意図がある場合、vCPMで入札することで、CPCよりも安定的に広告表示機会を確保できる可能性があります。ただし、クリックに繋がらない表示でも費用が発生するため、クリック率(CTR)が低いと費用対効果が悪化するリスクも伴います。クリエイティブの訴求力に自信があり、特定の配信面を確実に押さえたい場合に限定的な活用を検討するのが良いでしょう。

目的別の入札戦略

キャンペーン作成時に選択する「入札の最適化戦略」は、広告運用の成否を分ける重要な設定項目です。AmazonのAIが、設定された目的に沿って入札額を自動で最適化してくれます。

「コンバージョン単価の最適化」:売上と利益のバランスを追求

これは、最も推奨される入札戦略です。広告が表示されるたびに、Amazonの機械学習アルゴリズムがその表示機会におけるコンバージョン(購入)の可能性を予測します。購入に至る可能性が高いと判断された場合は入札額を自動的に引き上げ、逆に可能性が低いと判断された場合は入札額を引き下げます。これにより、無駄なクリックを減らし、結果として広告費用対効果(ROAS)を最大化することを目指します。獲得目的のキャンペーンでは、基本的にこの戦略を選択します。「入札額を上下できる」という柔軟性こそが、効率的な広告運用を実現する鍵です。

「ページ訪問数の最適化」:潜在顧客へのリーチ拡大

この戦略は、コンバージョンの可能性よりも、広告をクリックして商品詳細ページを訪問してくれる可能性が高いユーザーへの配信を優先します。まだ発売直後でデータが少なくコンバージョン予測が難しい新商品や、まずは多くのユーザーに商品ページを見てもらい、商品の魅力を知ってほしい場合に有効です。ただし、必ずしも購入意欲が高いユーザーに配信されるとは限らないため、ROASは「コンバージョン単価の最適化」に比べて低くなる傾向があります。まずは多くのトラフィックを集め、その中から有望な顧客層を見つけ出すための初期段階の戦略と位置づけるのが適切です。

効果的な予算設定と配分

予算設定は、広告キャンペーンの機会損失を防ぎ、安定した成果を出すための生命線です。

1日あたりの予算設定の考え方

1日の予算は「少なすぎず、多すぎず」が鉄則です。予算が少なすぎると、1日の早い段階で予算を使い切ってしまい、夕方から夜にかけてのゴールデンタイムに広告が表示されない「機会損失」が発生します。逆に多すぎると、コンバージョンに繋がらないクリックまで拾ってしまい、費用対効果が悪化する可能性があります。まずは、想定クリック単価(例:50円)× 目標クリック数(例:100回)=5,000円 のように、ある程度の仮説を立てて設定し、配信実績を見ながら調整していくのが現実的です。重要なのは、キャンペーンの学習期間中は予算切れを起こさせないことです。Amazonの最適化アルゴリズムが十分に学習するためには、最低でも1~2週間は安定してデータ(インプレッションやクリック)を収集させる必要があります。

キャンペーン・広告グループ単位での予算配分

複数のキャンペーンを運用する場合、予算配分の考え方も重要です。基本的には、最もROASが高い、つまり最も効率的に売上を上げているキャンペーンに予算を重点的に投下するのがセオリーです。例えば、閲覧リマーケティングキャンペーンのROASが500%であるのに対し、新規顧客向けのカテゴリターゲティングのROASが250%であれば、前者のキャンペーン予算を増額し、後者を減額または維持するといった判断を行います。ポートフォリオ機能を使えば、複数のキャンペーンをまとめて予算管理することも可能です。常にパフォーマンスを監視し、最も効率の良い「金のなる木」に集中的に投資することで、広告アカウント全体のROASを最大化していくことができます。

成果を劇的に改善するクリエイティブ制作とA/Bテスト

スポンサーディスプレイ広告は、その名の通り「ディスプレイ(画像)」が主役の広告です。ユーザーが目にする広告クリエイティブの質は、クリック率(CTR)やコンバージョン率(CVR)に直接影響を与えるため、その制作と最適化は極めて重要なプロセスです。

コンバージョンを生むクリエイティブの構成要素

スポンサーディスプレイ広告のクリエイティブは、主に以下の要素で構成されます。それぞれに最適化のポイントが存在します。

1. ブランドロゴ:信頼性の証

ロゴは、広告主が誰であるかを示す重要な要素です。クリアで見やすいロゴを設定することで、ユーザーに安心感と信頼性を与えます。広告を一見した際に、どのブランドの商品であるかが瞬時に認識できることが理想です。

2. 見出し(ヘッドライン):行動を促す強力なメッセージ

最大50文字以内で、商品の最も魅力的な点を簡潔に伝える必要があります。単に商品名を記載するだけでなく、ユーザーの行動を促すような「コピー」を意識することが重要です。

<効果的な見出しの例>

・ベネフィット訴求型:「毎朝のスッキリを実感。XX由来のサプリメント」

・実績訴求型:「シリーズ累計100万本突破!プロが認めたシャンプー」

・限定性訴求型:「今だけの20%OFFクーポン配布中。人気のワイヤレスイヤホン」

・課題解決訴求型:「頑固な汚れもこれ一本。お掃除の時間を半分に」

これらのように、ターゲットユーザーが抱える悩みや欲求に寄り添い、具体的な解決策やメリットを提示することが、高いクリック率に繋がります。

3. 画像:視覚的な魅力で惹きつける

スポンサーディスプレイ広告では、商品画像だけでなく、ライフスタイル画像などのカスタムイメージを使用することができます。これがクリエイティブの差別化における最大のポイントです。

<カスタムイメージ活用のポイント>

・利用シーンを見せる:商品そのものだけでなく、実際に商品を使用しているシーン(例:キャンプでテントを使っている家族、オフィスでPCを使っているビジネスパーソン)を見せることで、ユーザーは自分が使う際のイメージを具体的に持つことができます。

・感情に訴える:美味しそうな料理の写真、楽しそうな表情の人物など、ユーザーの感情に訴えかける画像は非常に効果的です。

・文字情報を加える:画像内に「送料無料」「満足度95%」といった補足情報をテキストとして加えることで、より多くの情報を伝え、訴求力を高めることができます。(ただし、テキスト量が多すぎるとポリシー違反になる可能性があるため注意が必要です)

商品詳細ページに掲載されている画像だけでなく、広告用に別途魅力的な画像を準備することが、競合との差別化に繋がります。

A/Bテスト(比較テスト)による継続的な改善

「どの見出しが最も効果的なのか?」「どの画像が一番クリックされるのか?」といった問いに答えるための最適な手法が、Amazon広告の「比較テスト」機能を用いたA/Bテストです。これは、2つの異なるバージョンの広告(例:見出しA vs 見出しB)を均等に配信し、どちらがより優れたパフォーマンスを発揮するかを科学的に検証するプロセスです。

比較テストの具体的な進め方

- キャンペーンの選択:テストを実施したい既存のスポンサーディスプレイ広告キャンペーンを選択します。

- テスト内容の定義:「広告クリエイティブ」をテスト対象として選択します。

- テスト期間と目標の設定:テスト期間(推奨は4~6週間)と、どちらの広告が優れているかを判断するための主要指標(KPI)を設定します。通常はクリック率(CTR)やコンバージョン率(CVR)、広告費用対効果(ROAS)などが用いられます。

- バリエーションの作成:元の広告(コントロール)に対して、変更を加えたい要素(例:見出しのみ)を修正した新しい広告(トリートメント)を作成します。ここで重要なのは、一度のテストで変更する要素は「1つだけ」に絞ることです。見出しと画像を同時に変更してしまうと、どちらの要素が結果に影響を与えたのか判断できなくなります。

- テストの開始と分析:テストを開始すると、Amazonが自動的にトラフィックを50%ずつ両方の広告に振り分けます。テスト期間が終了すると、どちらの広告が設定したKPIにおいて統計的に有意な差で優れていたかがレポートで示されます。

このプロセスを定期的に繰り返すことで、広告クリエイティブは継続的に最適化され、キャンペーン全体のパフォーマンスを底上げしていくことが可能です。「一度作って終わり」ではなく、常に改善を続ける姿勢が、持続的な成果に繋がるのです。

失敗しないためのキャンペーン設定・構築ガイド

効果的な広告運用は、戦略や戦術だけでなく、それを実行するための土台となるキャンペーン構造の設計から始まります。整理されていないキャンペーン構造は、非効率な運用や正確な効果測定の妨げとなります。

論理的なキャンペーン階層の設計

Amazon広告は「キャンペーン」「広告グループ」「広告(商品)」の3階層で構成されています。この構造を理解し、目的に応じて論理的に構築することが管理のしやすさと運用の効率化に直結します。

<推奨されるキャンペーン設計例>

- ターゲティング手法別:最も基本的な分離方法です。「リマーケティング用キャンペーン」「競合商品ターゲティング用キャンペーン」「カテゴリターゲティング用キャンペーン」のように、ターゲティングの種類ごとにキャンペーンを分けます。これにより、どのターゲティング手法が最も費用対効果が高いかを一目瞭然で把握でき、予算配分の最適化が容易になります。

- 商品カテゴリ別:複数の異なるカテゴリの商品を扱っている場合に有効です。「ファッション用キャンペーン」「家電用キャンペーン」「食品用キャンペーン」のように分けます。これにより、カテゴリごとの売上やROASを正確に把握し、事業戦略にフィードバックすることができます。

- 目的別:「新商品ローンチ用キャンペーン」「セール期用キャンペーン」「通常期用キャンペーン」のように、マーケティング上の目的に応じてキャンペーンを分ける方法です。特にセール期間中は、通常期とは異なるクリエイティブや入札戦略が求められるため、キャンペーンを分離しておくことが推奨されます。

重要なのは、後から分析しやすいように、命名規則を統一することです。例えば、「SD_Remarketing_AllProducts_202507」のように、「広告タイプ_ターゲティング手法_対象商品_作成年月」といったルールを決めておくと、キャンペーンが増えても混乱することなく管理できます。

出稿条件と注意点の再確認

スポンサーディスプレイ広告を出稿するには、いくつかの条件を満たす必要があります。基本的な点ですが、見落とすとキャンペーンが開始できないため、改めて確認しておきましょう。

- 大口出品プランへの登録:Amazon出品サービスには「小口プラン」と「大口プラン」がありますが、広告を出稿できるのは「大口プラン」の契約者のみです。

- 有効な支払い方法の設定:広告費を引き落とすためのクレジットカード情報などが正しく登録されている必要があります。

- ブランド登録(推奨):必須ではありませんが、Amazonブランド登録を済ませておくことで、利用できる広告機能が増え、より効果的なクリエイティブ(動画など)が使用可能になります。

- ショッピングカートボックスの獲得:広告が表示されるためには、対象商品がショッピングカートボックス(いわゆる「カートに入れる」ボタン)を獲得している必要があります。価格競争力や在庫状況、配送スピードなどが影響します。

- 広告ポリシーの遵守:アダルト商品、中古品、医療品など、一部のカテゴリの商品は広告出稿が禁止されています。また、クリエイティブの表現においても、誇大広告や差別的な内容を含まないよう、Amazonの広告ポリシーを遵守する必要があります。

これらの基本的な条件をクリアした上で、戦略的なキャンペーン構築に進むことが、スムーズな広告運用の第一歩となります。

配信後の分析と改善アクションプラン

広告は配信して終わりではありません。むしろ、配信開始後が本当のスタートです。パフォーマンスデータを正しく分析し、継続的に改善のアクションを取り続けることで、費用対効果は着実に向上していきます。

モニタリングすべき主要KPIとその意味

広告管理画面には多くの指標が表示されますが、特に以下の主要業績評価指標(KPI)に注目し、その変動を定点観測することが重要です。

- インプレッション数(Impression):広告が表示された回数。この数値が極端に少ない場合、入札額が低すぎるか、ターゲット設定が狭すぎる可能性があります。

- クリック率(CTR - Click Through Rate):広告が表示された回数のうち、クリックされた割合(クリック数 ÷ インプレッション数)。CTRはクリエイティブの魅力度やターゲティングの精度を測る重要な指標です。CTRが低い場合、クリエイティブの見直しやターゲティングの再設定を検討する必要があります。

- クリック単価(CPC - Cost Per Click):1クリックあたりにかかった費用(広告費 ÷ クリック数)。CPCは入札額や競合状況によって変動します。この数値を抑えつつコンバージョンを増やすことが、CPA改善に繋がります。

- コンバージョン率(CVR - Conversion Rate):クリックされた回数のうち、購入に至った割合(注文件数 ÷ クリック数)。CVRは、広告の訴求内容と商品ページの魅力が、ユーザーの期待と合致しているかを測る指標です。CVRが低い場合、広告と商品ページのメッセージに乖離があるか、商品ページ自体に問題(価格、レビュー、情報量など)がある可能性が考えられます。

- 広告費用対効果(ROAS - Return On Advertising Spend):広告費に対して得られた売上の割合(売上 ÷ 広告費 × 100%)。ROASは広告キャンペーンの投資対効果を直接示す最も重要な指標の一つです。例えばROASが500%であれば、100円の広告費で500円の売上を生んだことを意味します。この数値を最大化することが、多くのキャンペーンの最終目標となります。

- 売上高に占める広告費の割合(ACoS - Advertising Cost of Sales):売上に対して広告費が占める割合(広告費 ÷ 売上 × 100%)。ROASとは逆の概念で、この数値が低いほど費用対効果が高いことを意味します。ROASとACoSは表裏一体ですが、業界や商材の利益率によって目標値が異なるため、自社の損益分岐点を把握した上で目標ACoSを設定することが重要です。

レポートを活用した改善アクションの具体例

これらのKPIを、広告レポートの様々な階層(キャンペーン、広告グループ、ターゲティング単位など)で分析することで、具体的な改善点が見えてきます。

<ケーススタディ1:特定のターゲティングのROASが極端に低い>

・分析:競合A社のASINを指定した商品ターゲティングのROASが150%と、損益分岐点を下回っている。

・仮説:競合A社の商品は、自社商品より価格が大幅に安いか、レビュー評価が圧倒的に高く、顧客を奪取できていない可能性がある。

・アクション:当該ターゲティングの入札を停止または引き下げる。代わりに、自社商品が優位性を持つ別の競合B社のASINを新たなターゲットとして追加し、テストする。

<ケーススタディ2:CTRは高いがCVRが低い>

・分析:「送料無料」を謳った見出しの広告はCTRが5%と高いが、CVRは1%と低い。

・仮説:ユーザーは「送料無料」に惹かれてクリックしているが、商品ページに遷移した結果、価格や商品のスペックが期待と異なっていたため、購入に至っていない可能性がある。

・アクション:広告の見出しを、商品の具体的なベネフィットを訴求するもの(例:「静音設計でテレワークに最適」)に変更し、A/Bテストを実施する。同時に、商品ページの情報をより充実させ、商品の価値が正しく伝わるように改善する。

このように、「データに基づく分析 → 仮説構築 → 改善アクションの実行 → 結果の検証」というPDCAサイクルを回し続けることが、Amazonスポンサーディスプレイ広告を成功に導く唯一の道です。

まとめ:スポンサーディスプレイ広告で能動的な売上拡大を

本稿では、Amazonスポンサーディスプレイ広告を戦略的に活用し、具体的な売上成果に繋げるための考え方と実践的な手法を詳述してまいりました。もはやAmazonは、商品をただ陳列しておくだけで売れる時代ではありません。数多くの競合の中から自社の商品を選んでもらうためには、積極的かつ能動的なマーケティング活動が不可欠です。

スポンサーディスプレイ広告は、まさにそのための強力な武器です。その要点は以下の通りです。

- 2大ターゲティングの戦略的活用:「場所」を狙うコンテキストターゲティングで競合から顧客を奪い、「人」を追うオーディエンスターゲティングで刈り取りとリピートを促進する。

- 目的ベースの入札戦略:ROAS最大化を目指すなら「コンバージョン単価の最適化」を選択し、適切な日次予算で機会損失を防ぐ。

- 成果を左右するクリエイティブ:ユーザーの心を動かす見出しと画像を追求し、A/Bテストによる継続的な改善を行う。

- データに基づくPDCAサイクル:主要KPIを常に監視し、分析・仮説・検証のサイクルを回し続けることで、費用対効果を極限まで高める。

Amazonという巨大な市場で、受け身の姿勢から脱却し、攻めの姿勢で売上を創出していく。スポンサーディスプレイ広告は、その実現を可能にするポテンシャルを秘めています。まずは小額の予算からでも構いません。本稿でご紹介したリマーケティングなど、成果の出やすい施策から第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで

・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安

・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい

・記事に書いてない問題点が発生している

・記事を読んでもよくわからなかった

など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう

▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)