宣伝失礼しました。本編に移ります。

最初に押さえるべき事実 たった二百六十問で医療AIの地図が書き換わった

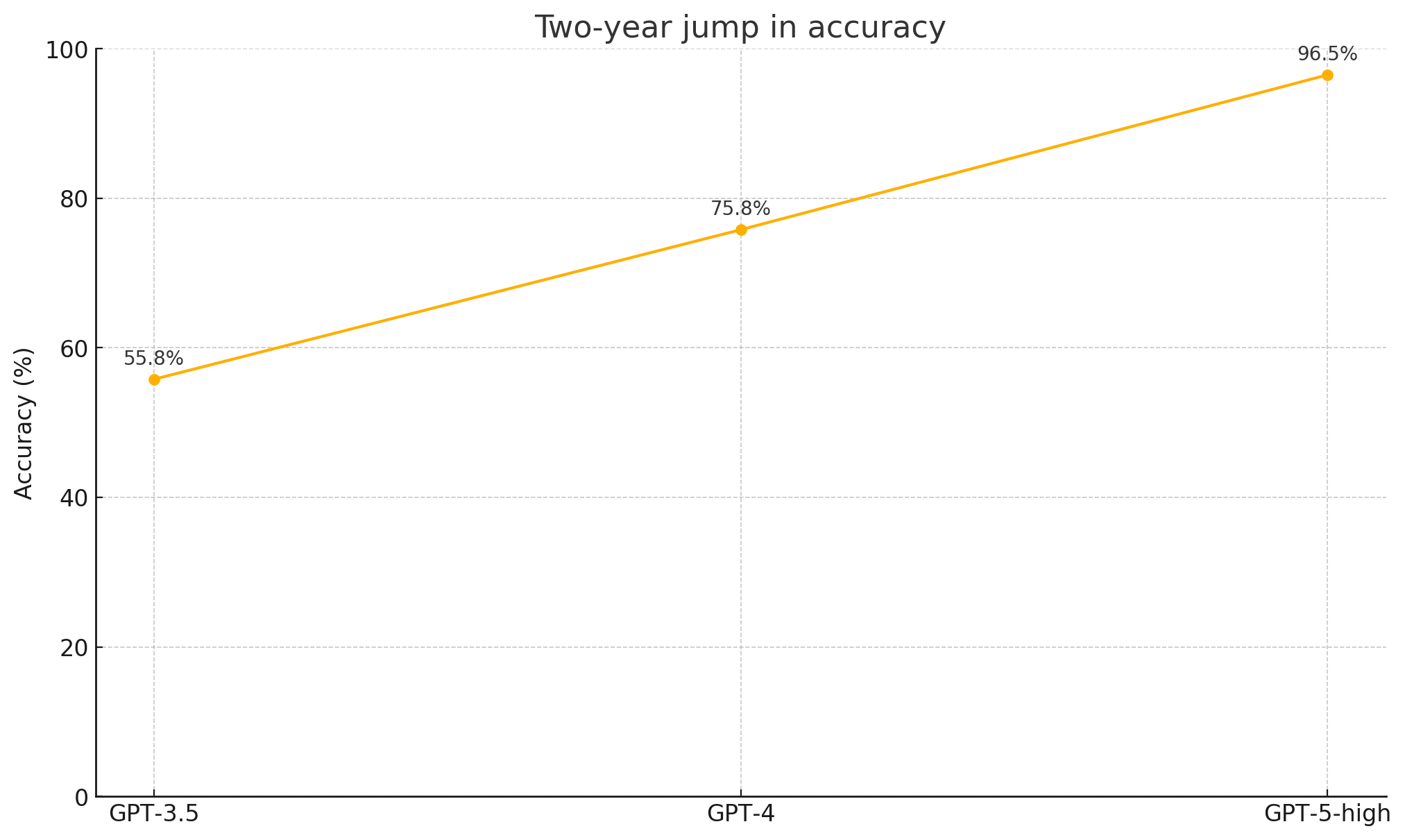

最新の研究で、先端世代の大規模言語モデルであるGPT-5の高推論設定が、眼科の専門試験相当の多肢選択式二百六十問に挑み、九六・五パーセントというほぼ満点に迫る正答率を示しました。試験素材は米国眼科学会のBasic and Clinical Science Courseに由来するクローズドアクセス問題で構成され、単なる暗記だけでなく画像所見の読み取りや臨床判断に関わる項目が広く含まれます。さらに応答の根拠説明の質まで含めた総合評価でも首位に立ち、医療領域の専門問答における新たな基準点が提示されました。

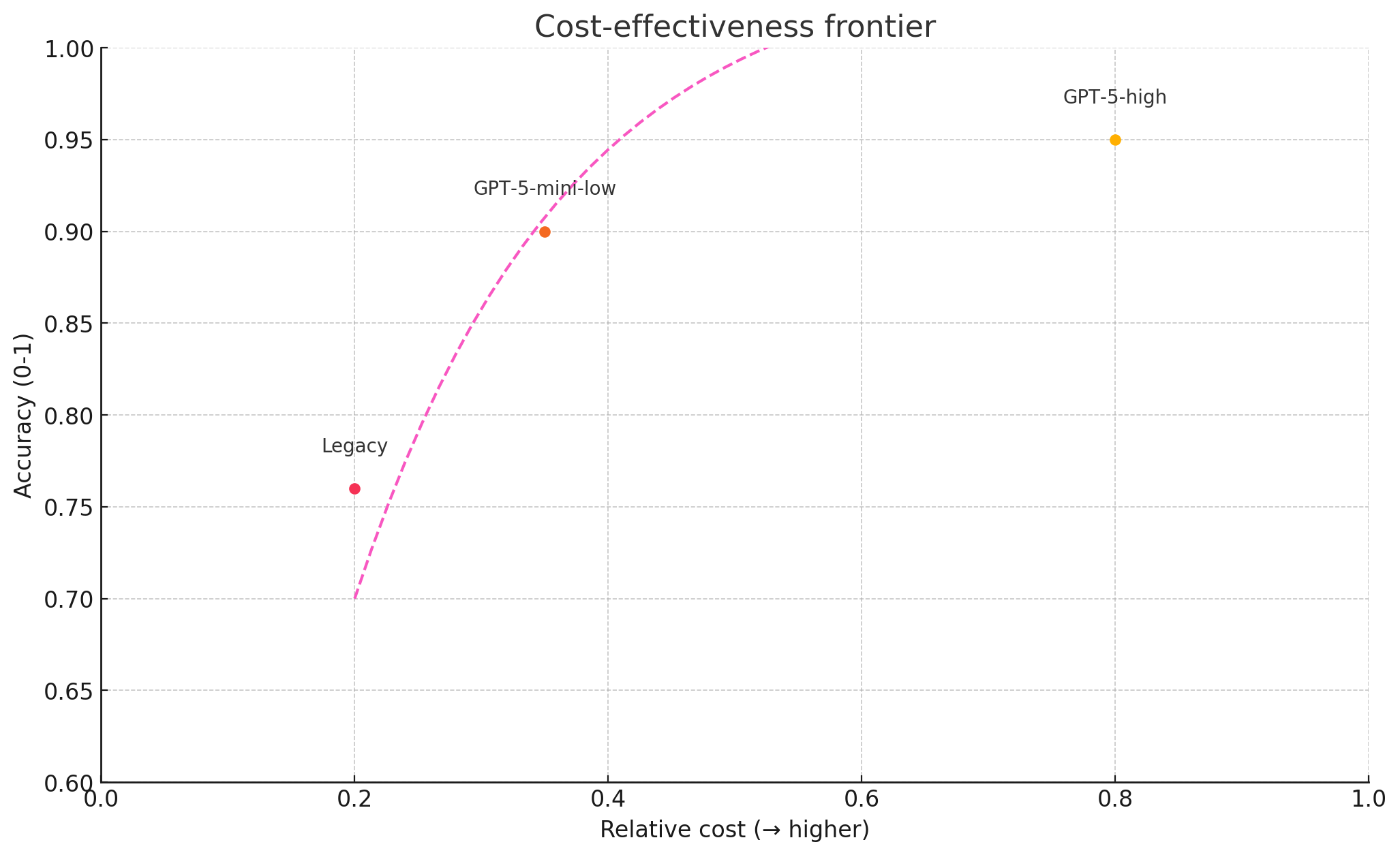

この結果が意味するのは、単純な知識量の拡張ではありません。モデルが「どの程度考えるか」という推論努力の設定と、正答率、そして利用コストを同一の座標軸で評価しうる段階に入ったことです。つまり、医療現場で重要な「精度と価格のバランス」を具体的に設計できる時代に踏み込んだということです。

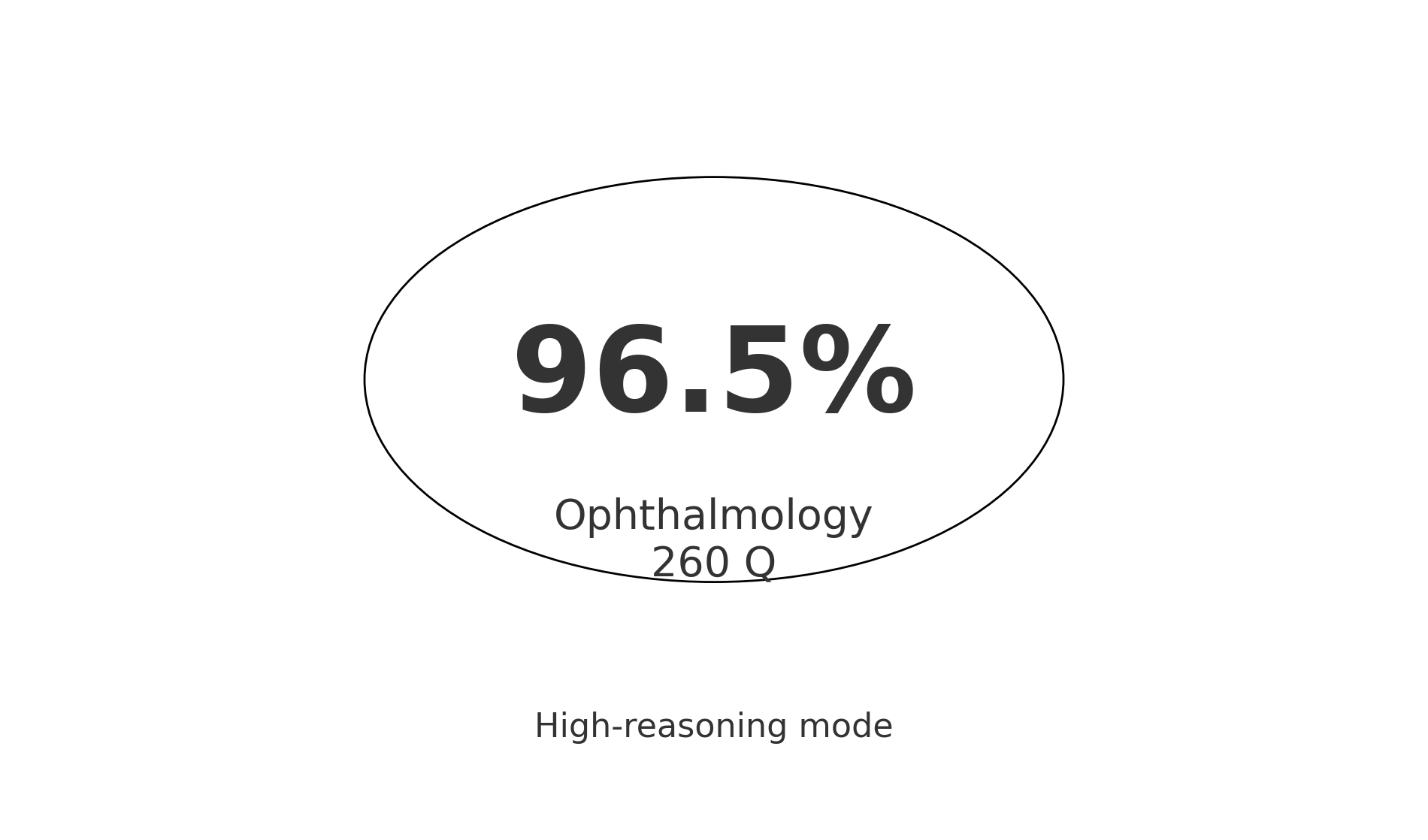

過去二年のジャンプを数字で見る 五五・八から七五・八、そして九六・五へ

二年前の世代では、同系統の二百六十問テストにおけるGPT-三・五の正答率は五五・八パーセント程度に過ぎませんでした。昨年のGPT-四では七五・八パーセントまで伸長し、眼科専攻医の平均水準に肉薄するという画期的な改善が確認されました。そして今回のGPT-五高推論設定の九六・五パーセントというスコアは、さらに二〇ポイント以上の上積みです。わずか二年で、専門医試験級の領域において、誤答が例外的なレベルにまで到達したことを示します。

重要なのは、この伸びが単に学習データの増量やモデル規模の拡大に起因するだけでなく、推論過程をより丁寧に辿る挙動が導入され、設問ごとに適切な思考時間と手順を割り当てられるようになった点です。これにより、難問に対しても性急に結論を出さず、根拠の矛盾を自覚的に点検し、判断の透明性を高めるふるまいが強化されています。

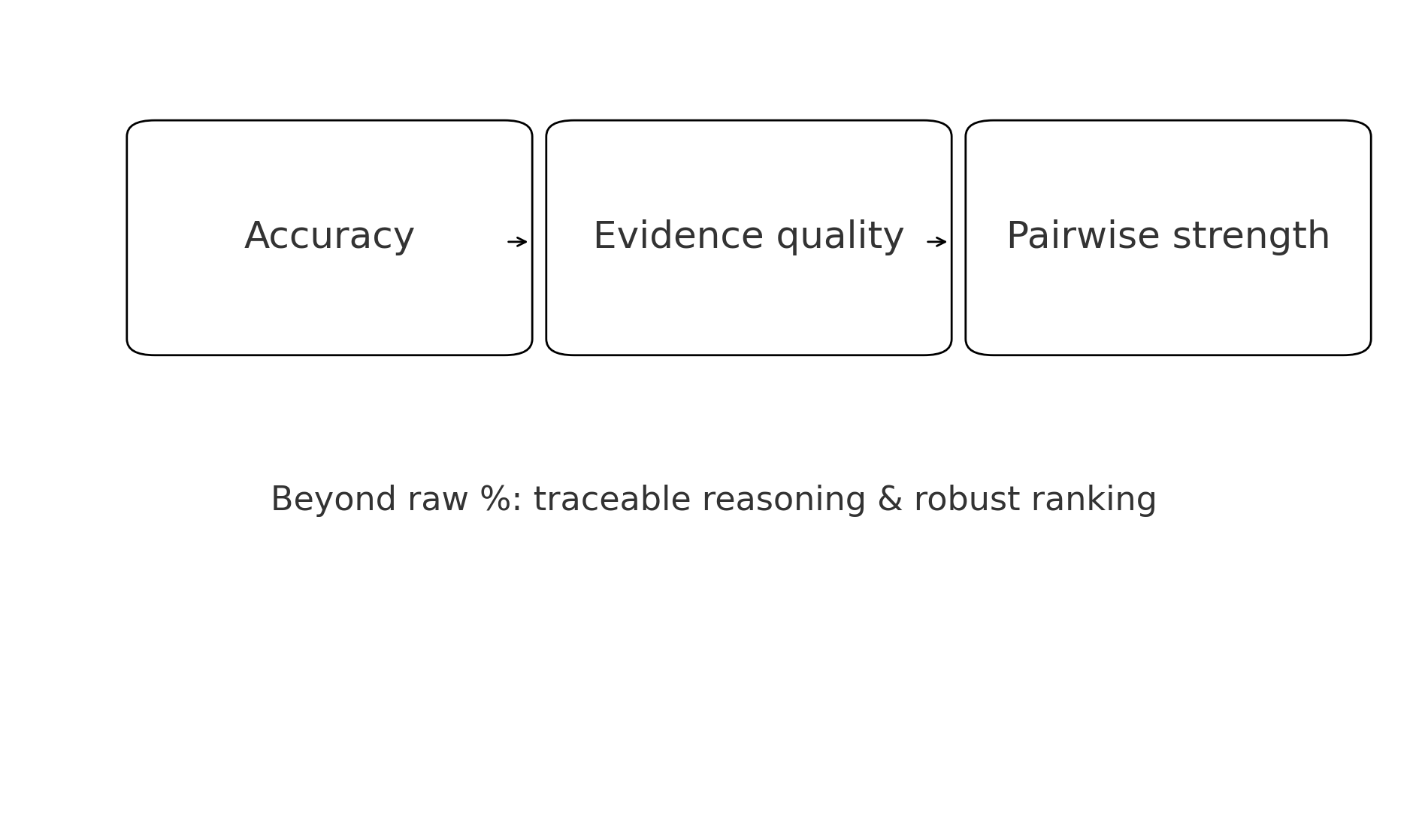

評価設計のアップデート 正答率だけではなく「根拠の質」と「強さの序列」を可視化

今回の検証は、単発の正誤集計に留まらず、モデル同士の強弱を頭頭比較で推定する統計モデルを用いて総合序列を出す、根拠付き応答の評価枠組みを導入するなど、評価設計の成熟が際立ちます。これによって「なぜ当たったのか」「どの程度説得力のある説明か」を含めて診療現場のニーズに近い尺度でモデルを比較できるようになりました。医療現場がAIの出力に納得を求めるのは当然であり、理由と限界を言語化できるモデルは、単に正解を返すだけのシステムよりはるかに受け入れられやすくなります。

この設計思想は導入時のガバナンスにも効いてきます。正答だったとしても根拠が薄ければ介入を強め、根拠の筋が良ければ監督の強度を下げるといった、段階的な人間監督の戦略が取りやすくなるからです。

費用対効果の地殻変動 現場の主役は高精度機ではなく「ミニの低推論」か

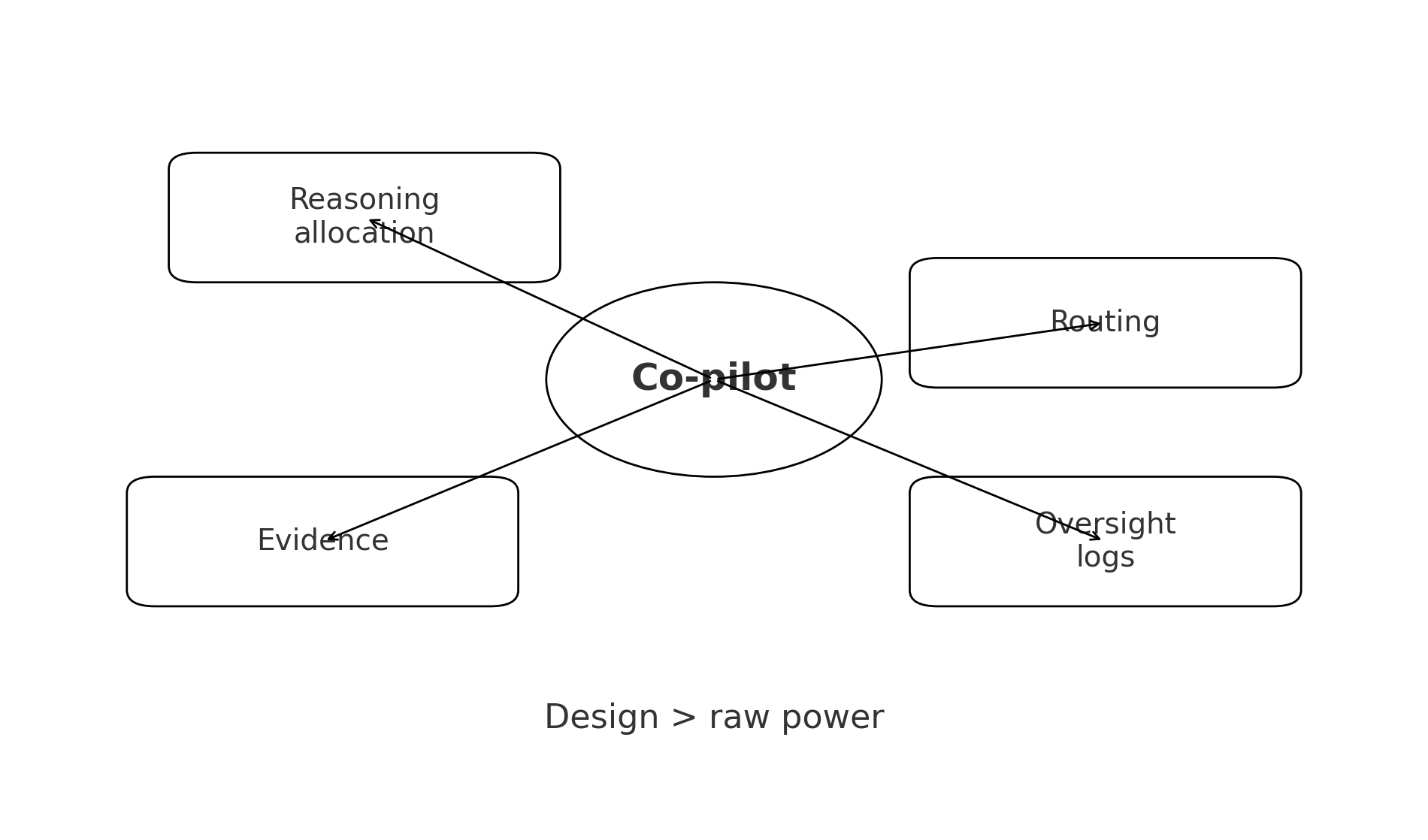

次に大きいニュースは、費用対効果の最適点が軽量版の低推論設定に存在する可能性が指摘されたことです。高推論設定のフラッグシップは確かに精度面で無類の強さを見せますが、日常業務で常にフルスロットルの推論努力を回す必要はありません。設問の大半が定型的で、少数の難問のみ追加の思考リソースを必要とするのであれば、軽量モデルの低推論設定を基軸とし、難問検出時のみ高推論へ切り替える設計がコスト面で合理的です。

この考え方は、総所有コストを劇的に変えます。モデルの入力出力単価は世代ごとに低下しており、特に軽量版では桁違いに安価な選択肢が提供されています。運用実務では、問合せの分布や期待応答時間、許容誤差に応じて推論努力を自動で配分するルーティングが鍵になります。費用対効果のフロンティア上に並ぶ複数構成から、業務の実測データに即して最適点を決める。ここにこそ、今年の医療AI導入で最も見落としたくないポイントが宿ります。

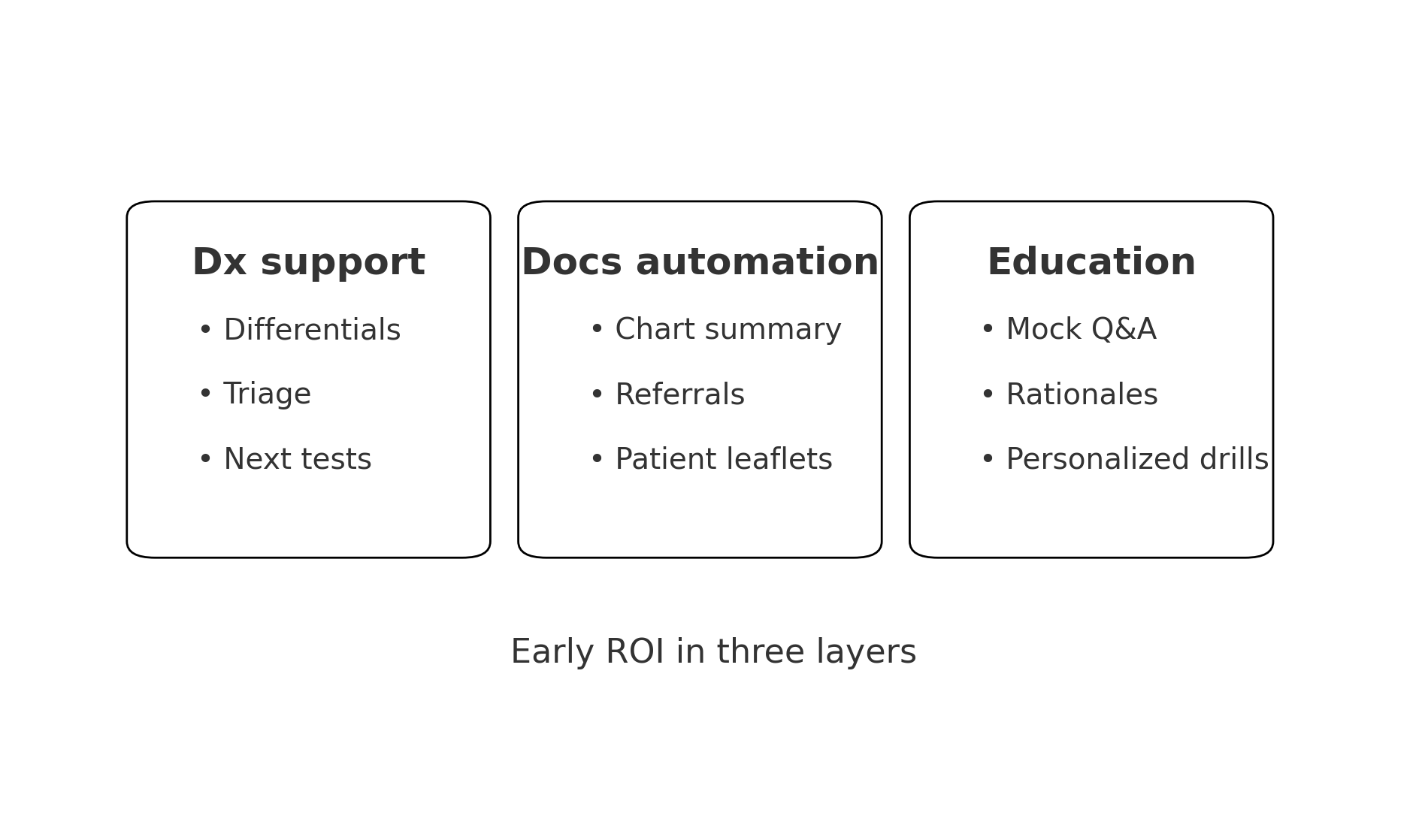

現場で先に効くのはどこか 診断支援、文書業務、教育の三層で即効性

臨床利用で早期に投資対効果が現れやすいのは三つの層です。第一に鑑別診断の下支えです。症状、既往、所見を短文化した入力から可能性リストを提示し、検査の優先順位や見落としやすい疾患をリマインドする用途は、すでに眼科領域でも有望とされてきました。第二に文書業務の高速化です。電子カルテ要約、紹介状の骨子起こし、患者説明文のドラフト生成など、非付加価値業務の圧縮は即効性が高い。第三に教育です。専門試験レベルの問題を即時に生成し、根拠付きの模範解答でフィードバックする運用は、研修医の反復学習を強力に後押しします。モデルが正答に至った推論の筋道を言語化しやすくなったことは、教育的価値を大きく引き上げます。

加えて、患者向けコミュニケーションの質的改善も見逃せません。よくある質問に対する平易で過不足のない回答生成、生活指導の個別化、多言語対応など、受診前後の不安を軽減するタッチポイントを広範にカバーできます。ここでも軽量構成と高推論構成の併用設計が奏功します。大半の定型問合せは軽量で捌き、医学的含意が大きい問いだけに追加の思考時間を配分する。これが現実的な運用解です。

精度が上がっても油断は禁物 幻覚、責任、プライバシーという三つの壁

精度の高まりは確かに目を見張りますが、医療AIの実装における三つの壁は健在です。第一に幻覚の問題です。誤情報の混入確率は世代交代で着実に低下しているものの、ゼロにはなりません。出力の裏取りと、根拠の出典を自動で添付させる設計が不可欠です。第二に責任の所在です。意思決定の最終責任は臨床側に残り続けます。したがってAIは意思決定の補助者として設計し、手順と監督のログを残す体制を前提に導入する必要があります。第三にプライバシーです。患者データを扱う限り、入力の匿名化、局所環境での実行、アクセス履歴の監査といった統制が要件になります。モデルの進化が土台にあるとはいえ、運用の巧拙がアウトカムを大きく左右します。

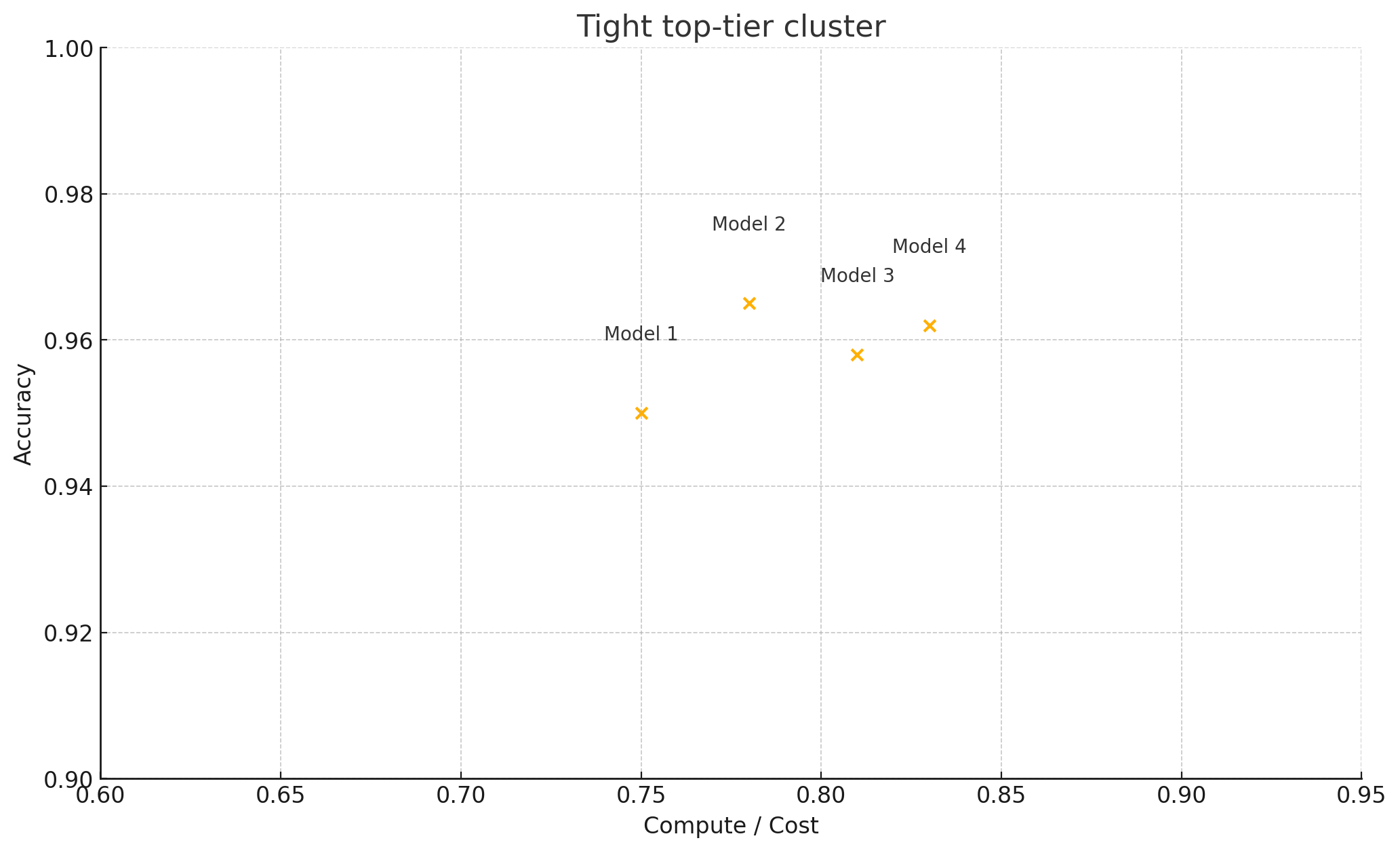

競合座標の現在地 高推論の頂点争いは僅差、だからこそ設計勝負

興味深いのは、高推論同士の競合が極めて僅差で推移している点です。特定のモデルは九六パーセント台半ばに到達し、別の先行推論特化モデルも九五パーセント台後半を記録するなど、トップグループは統計的には肩を並べつつあります。つまり、高推論の一騎打ちで差をつけるより、軽量構成を含むポートフォリオ全体で費用対効果を最大化する設計の巧みさが、総合競争力を左右する段階に入ったということです。

この視点で見れば、実務の現場にとって最重要の意思決定は「どのモデルが最強か」ではなく「どの組み合わせが最適か」に移ります。具体的には、軽量低推論を常用し、疑義や不一致が一定閾値を超えた時のみ高推論に自動昇格させる多段ルーティング、あるいは症例の属性に応じてモデル自体を切り替える振り分けが肝心です。推論努力は資源であり、漫然と使うものではありません。

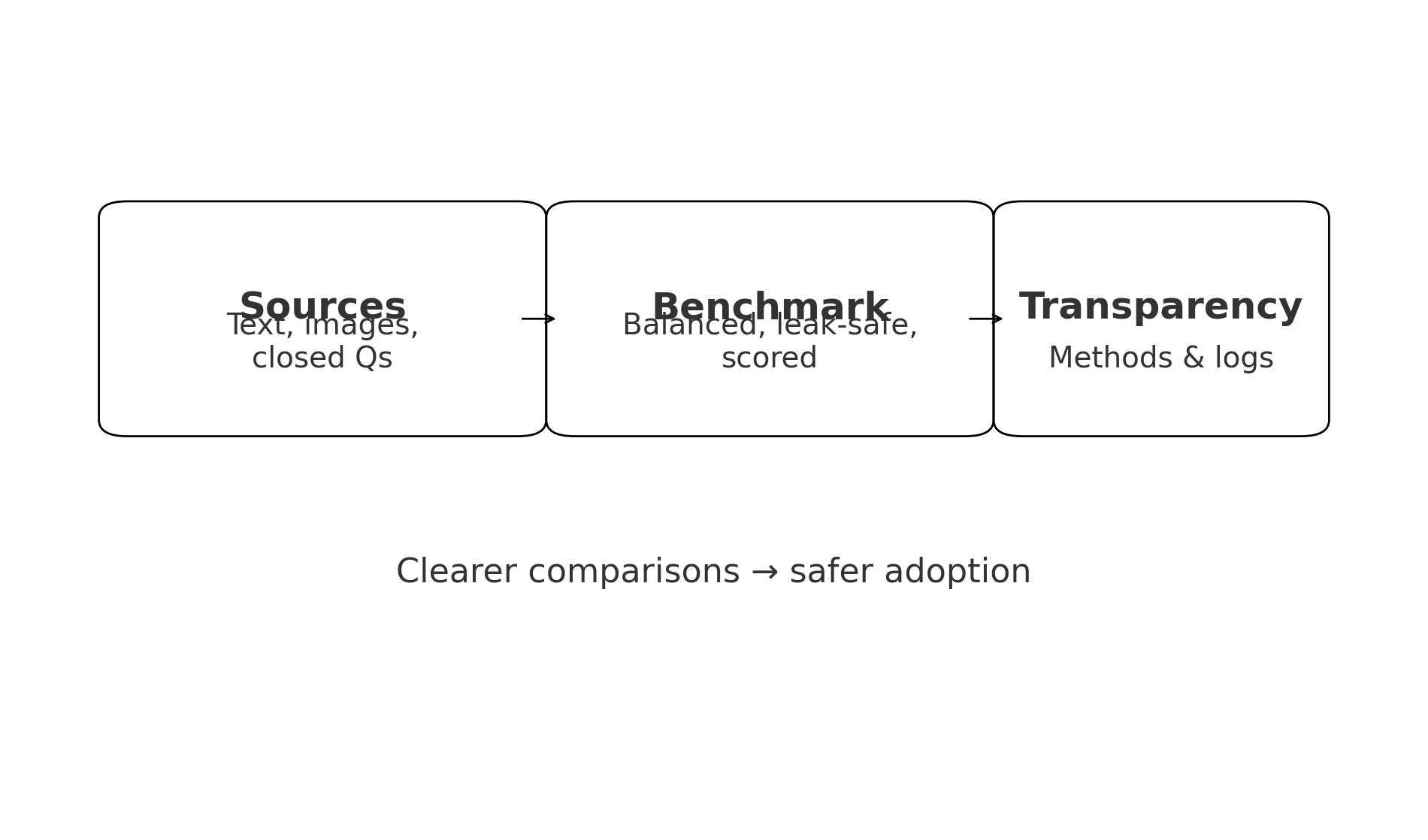

評価データセットの刷新 眼科専用ベンチマークの登場がもたらす透明性

医療分野、とりわけ眼科では、ここ一年で評価用データセットの整備が加速しています。複数の既存問題集を統合した専門ベンチマークが登場し、問題の難易度と分野バランスが検証可能になりました。特にクローズドアクセス問題を用いる試みは、テストリークのリスクを抑え、公平性を担保します。これにより、実力の差を正しく測るための土台が整いつつあり、モデル間の比較と改善サイクルが健全化します。

評価の透明性が高まるほど、現場は安心して導入判断を下せます。リーダーボードの整備、評価手順の公開、根拠付き採点の標準化は、今後の医療AIの品質保証に直結します。精度を誇示するだけの時代は終わり、測定方法とリスクの見取り図まで含めた「検査成績表」を提示できることが信頼の条件になります。

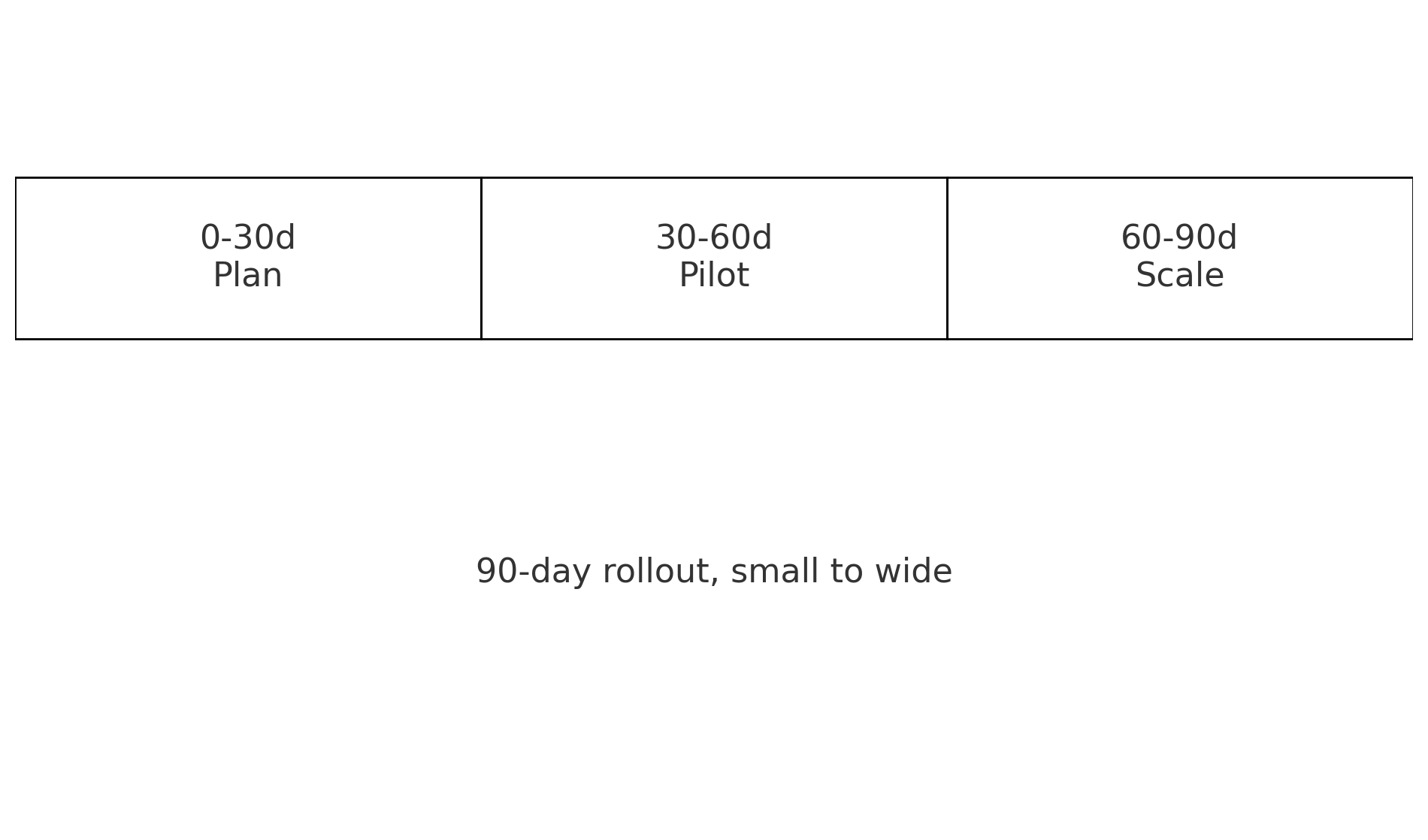

導入プロトコルの提案 九十日で小さく始めて確実に根付かせる

導入を現実に動かすための標準プロトコルを提案します。第一区間の三十日は、対象業務の明確化と評価設計です。問合せの種類、難易度分布、応答時間の要件、誤判定コストを洗い出し、軽量と高推論の切り替え条件を定義します。同時に、根拠提示の必須項目と、データの匿名化手順を整備します。第二区間の三十日は、実運用の小規模パイロットです。実データ二週間分を投入し、費用と精度の実測を取得。閾値を調整し、逸脱時のエスカレーション手順を磨きます。第三区間の三十日は、カバレッジ拡大と教育です。現場担当者にモデルの「得意」と「不得意」を具体事例で共有し、監督の最小化が許される条件と、必ず介入すべき兆候を明確化します。

この九十日プロトコルの肝は、完璧主義を捨てることです。最初から全領域を置き換えず、スコープの狭い領域で勝ち筋を確認し、そこで得た指標と確信で周辺領域へ拡張する。医療AI導入はマラソンではなく駅伝です。バトンをきちんと渡せる区間を積み重ねることが普及の最短路になります。

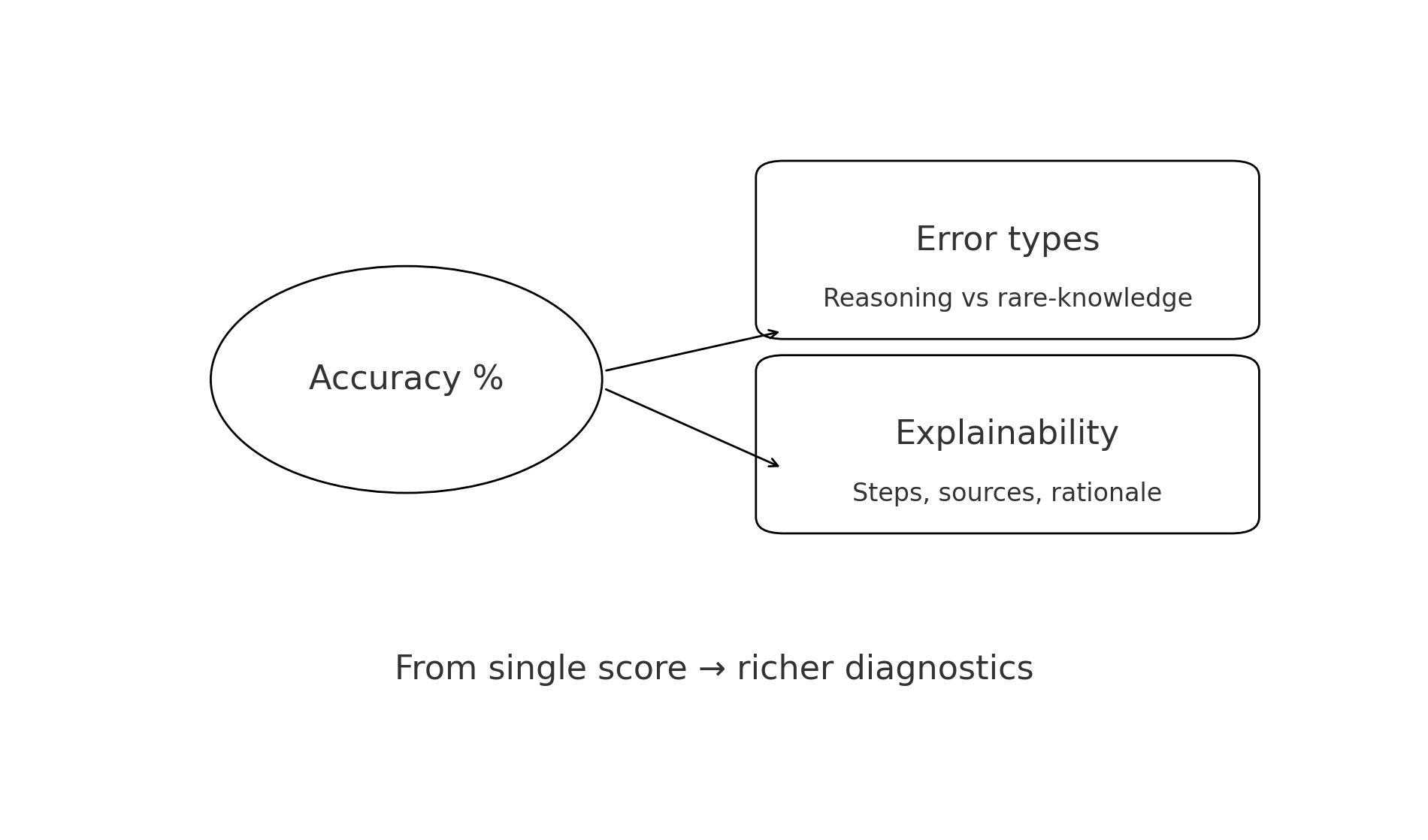

数字の扱い方を変える 「正答率の一点」から「誤りの質」と「説明可能性」へ

医療における評価は、これから正答率という一点の数字から卒業します。より価値の高いのは、誤りの質の内訳です。例えば、病態生理の理解不足による誤りなのか、稀少知の欠落なのか、選択肢の言い回しに足をすくわれたのか。これらは是正手段が異なります。前者は推論訓練の強化で改善し、後者は外部知識の検索と引用の設計でカバーし、最後は出題設計と日本語運用の最適化が効きます。正解数だけでは見えない「どこを直せば劇的に良くなるか」を把握できる組織は、医療AIの効果を持続的に伸ばせます。

説明可能性は、患者と職員双方の信頼資本です。モデルが示した根拠に一次情報の参照が含まれるか、診断推論の分岐で何を捨て何を残したのか、検査の優先順位付けのロジックは妥当か。こうした説明を定型のテンプレートにして出力させるだけで、運用の心理的障壁は大きく下がります。精度を一段引き上げるより、説明を一段整えるほうが、現場の受容に効く場面は少なくありません。

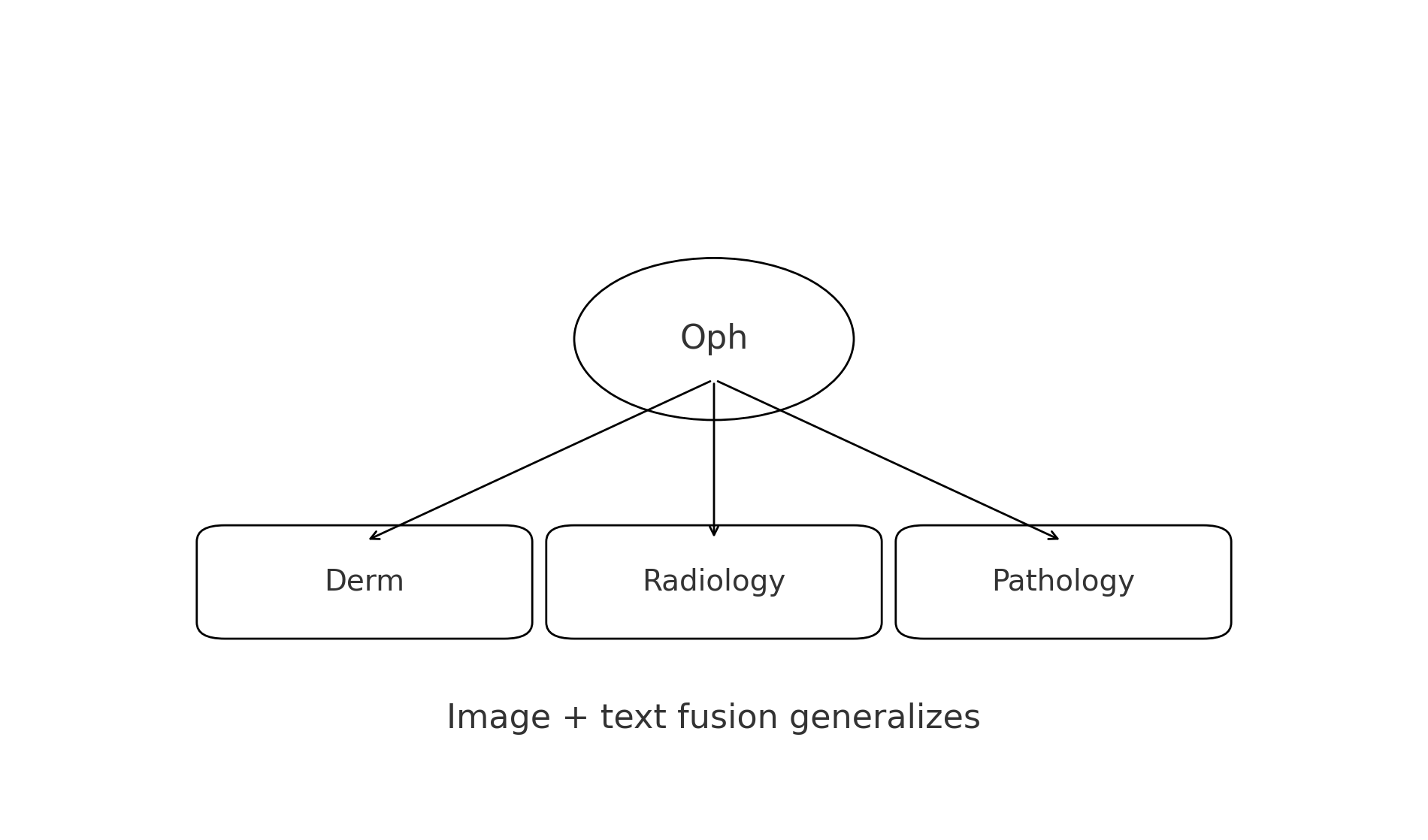

眼科からの波及 画像とテキストの融合領域が次の勝ち筋

眼科は画像診断とテキスト判断の双方が密接に絡む領域です。ここで鍛えられた推論と説明の枠組みは、皮膚科、放射線診断、病理といった他分野に自然に広がります。画像所見の言語化と、背景のテキスト知識の統合という構造が共通しているからです。複合データの整備が進み、画像とテキストを跨いだ評価ベンチマークが増えれば、医療AIはさらに汎用性と信頼性を増していきます。

同時に、院内のワークフロー統合が重要になります。画像ビューワ、電子カルテ、検査予約系との連携ポイントを標準化し、AIの出力を既存の意思決定画面に自然に埋め込む。実際の現場で「追加の手間がかからない」ことは、どんな精度向上より強い採用要因です。技術は整いました。残るのは設計と実装の丁寧さです。

結論 万能医を夢見るのではなく、無敗のコパイロットを設計する

今回のニュースは二重の意味で決定的です。第一に、専門試験級の領域で人間のトップに肉薄する精度が量産可能になったこと。第二に、費用対効果の最適点が軽量構成に現れうることが実証的に示されたこと。これにより、医療AIの議論は「当たるのか」から「どう使い分けるか」に主軸が移ります。推論努力の配分、ルーティングの設計、根拠提示の標準化、監督ログの整備という四本柱を押さえれば、眼科を皮切りに医療現場はAIを安全かつ生産的に取り込めます。

万能医を求める誘惑は強いものの、正しい目標は無敗のコパイロットです。難しい局面では一段深く考え、定型の場面では軽やかに支える。人間の判断を補助し、説明の透明性で信頼を稼ぐ。そうした佇まいこそが、今世代の医療AIが最も輝く姿です。精度はすでに十分。次に問われるのは、設計のセンスと運用の胆力です。

参考リンクと一次情報

眼科専門問題でのGPT-五高推論設定の成績、評価設計、費用対効果に関する詳細は下記の一次情報をご確認ください。いずれも公開情報として参照可能です。

研究論文 高推論設定が二百六十問で九六・五パーセントに到達した検証の本文と要旨 https://arxiv.org/abs/2508.09956

前世代の成績 GPT-三・五が二百六十問で五五・八パーセント、GPT-四が同難易度セットで七五・八パーセントに到達した査読論文と抄録 https://www.ophthalmologyscience.org/article/S2666-9145%2823%2900056-8/fulltext https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37923374/

評価データ整備 眼科専用ベンチマークの設計趣旨と構成 https://arxiv.org/abs/2507.15717

製品文書 GPT-五のシステムカードと安全性評価の概要 https://openai.com/index/gpt-5-system-card/

価格情報 開発者向け価格表と各モデルの単価比較 https://openai.com/api/pricing/ https://openai.com/gpt-5/

臨床的示唆 眼科領域における言語モデルの限界と活用可能性のレビュー https://www.reviewofoptometry.com/article/chatgpt-sufficient-at-eyecare-information-retrieval-fails-at-integrating-knowledge

患者対応と教育 眼科特化アシスタントの設計研究と評価 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11669878/

当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで

・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安

・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい

・記事に書いてない問題点が発生している

・記事を読んでもよくわからなかった

など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう

▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)