宣伝失礼しました。本編に移ります。

これからWeb広告を活用して本格的に顧客獲得を目指したい、とお考えの皆様に、まずお勧めしたい広告プラットフォームがGoogle広告です。Googleは、検索エンジン市場において世界で圧倒的なシェアを誇り、その割合は実に85%以上に達します。さらに、YouTubeやGmailといった、日常生活に深く浸透したサービス群を運営しており、その利用者数は計り知れません。(引用元:総務省HP) この巨大なネットワークを活用できるGoogle広告は、事業の成長を目指す上で極めて強力なツールとなり得ます。本記事では、そのGoogle広告の中でも特に、Webサイトやアプリの広告枠に画像や動画広告を配信できる「Googleディスプレイネットワーク(GDN)」に焦点を当て、その基本的な知識から、他の広告手法との戦略的な違い、そして最終的なコンバージョン(成果)を最大化するための具体的な設定方法や運用ノウハウに至るまで、詳細かつ分かりやすく解説してまいります。この記事を読み終える頃には、GDNを活用して見込み客を獲得するための明確な道筋が見えているはずです。

Google ディスプレイネットワーク(GDN)とは

まず初めに、「Googleディスプレイネットワーク(GDN)」が具体的にどのような広告手法であるか、その本質と全体像について詳しくご説明します。GDNを正しく理解することは、効果的な広告戦略を立案する上での第一歩となります。

Google広告における強力な「獲得」エンジン!

っていったい何?1-1024x1024-1.jpg)

Googleディスプレイネットワーク、通称GDNは、Googleが提供する多岐にわたる広告ソリューションの中核をなすサービスの一つです。これは、Google広告プラットフォームを通じて出稿される「ディスプレイ広告」が掲載される、巨大な広告配信ネットワークそのものを指します。ディスプレイ広告とは、Webサイトのコンテンツ内や、スマートフォンのアプリ上などに設けられた広告枠に、画像(バナー)や動画、あるいはそれらを組み合わせたリッチな形式で表示される広告のことです。文字情報が主体の検索広告とは異なり、視覚的な要素を強く打ち出せる点が最大の特徴と言えます。このディスプレイ広告について、さらに理解を深めたい方は、ぜひこちらの記事も併せてご参照ください。

GDNの特筆すべき点は、その圧倒的なリーチ力にあります。Googleとパートナーシップを結んでいるWebサイトやアプリの数は、全世界で3,500万以上にも及びます。(引用元:Google広告ヘルプ) これには、個人が運営するブログから、世界的に有名なニュースサイト、専門的な情報を提供するポータルサイト、そして日々多くの人が利用するYouTubeやGmailといったGoogle自身のサービスまで、ありとあらゆる種類の媒体が含まれています。この広大なネットワークを通じて、インターネットを利用する大多数のユーザーに対して、自社の広告を届けることが理論上可能になります。しかし、GDNの真価は単なるリーチの広さにあるのではありません。その本質は、この膨大なユーザーの中から、自社の製品やサービスを購入してくれる可能性の高い「見込み客」を、極めて高い精度で特定し、的確にアプローチできる点にあります。後述する精緻なターゲティング機能を駆使することで、単に広告をばらまくのではなく、成果に直結するユーザーへ集中的に広告費を投下する「獲得型広告」としての運用が可能になるのです。

Google ディスプレイネットワークの他にはどんな広告がある?

Google広告のプラットフォームでは、GDN以外にも、ビジネスの目的やターゲットに応じて使い分けるべき、多様な広告フォーマットが用意されています。それぞれが異なる特性を持ち、顧客獲得のプロセスにおいて異なる役割を果たします。ここでは主要な広告の種類を、「獲得」という視点から解説します。

リスティング広告(検索連動型広告)

っていったい何?2-1024x1024-1.jpg)

リスティング広告は「検索連動型広告」とも呼ばれ、ユーザーがGoogleの検索エンジンで特定のキーワードを入力して検索した際に、その検索結果ページの上部や下部に表示されるテキスト形式の広告です。ユーザーが自らの意思で情報を探している、つまり「ニーズが顕在化している」瞬間に直接アプローチできるため、数あるWeb広告の中でも最もコンバージョン率が高い傾向にあります。例えば、「営業支援 ツール おすすめ」と検索しているユーザーは、まさにそのツールを比較検討している段階であり、広告をクリックしてそのまま契約に至る可能性が非常に高いと言えます。GDNが潜在的なニーズを持つユーザーに「気づき」を与える広告であるのに対し、リスティング広告は明確な目的を持ったユーザーを「刈り取る」ための、獲得戦略の要となる広告手法です。クリエイティブとして画像や動画を用意する必要がなく、管理画面でテキストを設定するだけで始められる手軽さも、多くの企業にとって大きなメリットとなっています。

動画広告

っていったい何?3-1024x1024-1.jpg)

動画広告は、その名の通り、動画コンテンツを用いて配信される広告です。主な配信先は、世界最大の動画プラットフォームであるYouTubeです。動画の再生前後や再生中に挿入されるインストリーム広告や、関連動画の横に表示されるインフィード動画広告など、様々なフォーマットが存在します。動画という媒体は、静止画やテキストに比べて圧倒的に多くの情報を伝えることができます。製品の実際の使用シーンを見せたり、サービスのメリットをストーリー仕立てで伝えたりすることで、ユーザーの理解を深め、感情に訴えかけることが可能です。これにより、複雑な機能を持つBtoBサービスや、世界観が重要なファッションブランドなど、テキストだけでは魅力が伝わりにくい商材の価値を効果的に訴求し、最終的な購買意欲を高めることができます。GDNと連携し、一度動画広告を視聴したユーザーに対してリマーケティングでバナー広告を配信するなど、複数の広告手法を組み合わせることで、より強力な獲得戦略を構築できます。

ショッピング広告

っていったい何?4-1024x1024-1.jpg)

ショッピング広告は、特にEコマース事業者にとって極めて重要な獲得チャネルです。ユーザーがGoogleで商品に関連するキーワード(例:「ランニングシューズ メンズ」)で検索した際、検索結果ページの上部に、商品の画像、価格、ブランド名、在庫状況などがカード形式で表示されます。ユーザーは広告をクリックする前に、商品の外観と価格を瞬時に把握できるため、購入意欲が非常に高い状態でサイトを訪れます。これにより、無駄なクリックが減り、非常に高い費用対効果が期待できます。ショッピング広告は、事前に「Google Merchant Center」というツールに商品情報を登録しておくと、関連性の高い検索キーワードに対して自動的に広告が生成・表示される仕組みになっています。GDNが幅広い層に商品を提案する役割を担うのに対し、ショッピング広告は具体的な購入検討段階にあるユーザーを確実に捉え、売上に直接結びつけるための強力な武器となります。

アプリキャンペーン

っていったい何?5-1024x1024-1.jpg)

Googleアプリキャンペーン(AC)は、その名の通り、モバイルアプリのプロモーションに特化した広告キャンペーンです。このキャンペーンの最大の特徴は、広告運用が高度に自動化されている点にあります。広告主は、宣伝したいアプリ、いくつかのテキスト案、画像、動画といった素材(アセット)と、1日の予算、目標とするアクション(インストールやアプリ内課金など)を設定するだけで、あとはGoogleのAIが最適な広告を自動的に生成し、Google検索、Google Playストア、YouTube、そしてGDNを含むGoogleの広大なネットワーク全体にわたって配信してくれます。AIは、設定された目標(例:1インストールあたりの目標単価)を達成できるように、リアルタイムで配信先やクリエイティブの組み合わせを最適化し続けます。これにより、広告運用者は複雑な調整作業から解放され、より戦略的な業務に集中することができます。キャンペーンの目的は、「アプリのインストール数」の最大化、「アプリのエンゲージメント」(既存ユーザーによるアプリ内行動の促進)、そしてAndroid限定の「アプリの事前登録」の3つから選択でき、アプリの成長フェーズに合わせた柔軟なプロモーションが可能です。

Yahoo!広告 ディスプレイ広告(YDA)との違い

Googleディスプレイネットワーク(GDN)と同様のディスプレイ広告プラットフォームとして、日本国内で強力な競合となるのが、Yahoo! JAPANが提供する「Yahoo!広告 ディスプレイ広告(YDA、旧称YDN)」です。両者は一見似ていますが、その特性には明確な違いがあり、ターゲットとする顧客層や広告戦略に応じて適切に使い分けることが、成果を最大化する鍵となります。ここでは、両者の違いを多角的に比較・検討します。

配信先

っていったい何?6-1024x1024-1.jpg)

広告がどこに表示されるか、という「配信先」は、両プラットフォームの最も根本的な違いです。Googleディスプレイネットワーク(GDN)は、前述の通り、YouTubeやGmailといったGoogleの主要サービスに加え、Google AdSenseプログラムに参加する3,500万以上の多種多様なWebサイトやアプリが配信対象となります。その規模はグローバルに及び、非常に幅広い趣味・関心を持つユーザー層にリーチできるのが特徴です。

っていったい何?7-1024x1024-1.jpg)

一方、YDAの主な配信先は、日本国内で長年にわたり高い利用率を誇るポータルサイト「Yahoo! JAPAN」のトップページをはじめ、Yahoo!ニュース、Yahoo!知恵袋、Yahoo!天気といった、Yahoo!の関連サービス群が中心となります。これらのサービスは、特にビジネス層や比較的高めの年齢層のユーザーに安定して利用されている傾向があります。さらに、YDAはクックパッド、朝日新聞デジタル、みんかぶといった、各分野で高い信頼性と集客力を持つ優良なメディアと提携しており、広告が掲載される「場所」の質を重視する広告主にとっては大きな魅力となります。したがって、自社のターゲット顧客がどちらのプラットフォームをより頻繁に利用しているかを分析し、戦略を立てることが重要です。例えば、若年層向けのトレンド商品を扱うのであればGDN、富裕層向けの金融商品を扱うのであればYDAといった使い分けが考えられます。

ターゲティング

っていったい何?8-1024x1024-1.jpg)

広告を「誰に」見せるかを設定するターゲティング機能においても、両者には思想の違いと、それに伴う機能差が存在します。特に象徴的なのが「キーワード」を利用したターゲティングです。Googleディスプレイネットワーク(GDN)におけるキーワードターゲティング(コンテンツターゲット)は、広告主が設定したキーワードと「関連性の高いコンテンツを持つWebページ」に広告を配信する仕組みです。例えば、「人事評価システム」というキーワードを設定すると、人事評価に関するノウハウが書かれたブログ記事やニュースサイトに広告が表示されます。あくまで「配信面の文脈」に基づいたターゲティングです。一方、YDAには「サーチターゲティング」という独自の強力な機能があります。これは、ユーザーが「過去にYahoo! JAPANで検索したキーワード」に基づいてターゲティングを行うものです。例えば、過去に「営業代行 料金」と検索したユーザーが、全く関係のない趣味のサイトを閲覧している際にも、営業代行サービスの広告を表示させることができます。これはGDNのリマーケティングに近い考え方ですが、自社サイトへの訪問履歴がなくても、ユーザーの明確な検索行動(=興味・関心)を捉えてアプローチできる点で非常にユニークかつ強力です。このように、同じキーワードという概念でも、その活用方法が異なるため、両者の特性を深く理解し、目的に応じて使い分ける必要があります。

配信フォーマット

っていったい何?9-1024x1024-1.jpg)

広告クリエイティブの形式である配信フォーマットにおいても、いくつかの違いが見られます。GDNとYDAは、どちらも基本的な画像(バナー)広告、動画広告、テキスト広告に対応していますが、対応しているバナーサイズの種類に差があります。GDNは、PC向け、スマートフォン向け合わせて20種類以上の非常に豊富な画像サイズに対応しており、あらゆるWebサイトやアプリの広告枠に最適化された広告を配信することが可能です。これにより、広告の表示機会を最大化できるというメリットがあります。一方、YDAの対応サイズはGDNに比べると限定的です。しかし、YDAには「インフィード広告」という特徴的なフォーマットがあります。これは、Yahoo!ニュースのタイムラインや、提携サイトの記事一覧などに、コンテンツの一部であるかのように自然な形で広告を溶け込ませて表示する形式です。ユーザーの体験を妨げにくく、「広告っぽさ」が少ないため、クリックされやすいというメリットがあります。このように、対応サイズの豊富さで表示機会を最大化したい場合はGDN、配信先のコンテンツとの親和性を高めたい場合はYDAのインフィード広告、といった戦略的な選択が可能です。

掲載基準

っていったい何?10-1024x1024-1.jpg)

出稿された広告は、実際に配信される前に、各プラットフォームが定めるポリシーに基づいた審査を受けます。この審査を通過したものだけが、ユーザーの目に触れることになります。そして、この掲載基準(審査の厳しさ)にも、両者の間には明確な差が存在します。一般的に、Googleに比べてYahoo!の方が審査基準は厳しいと言われています。これは、前述の通り、YDAが提携しているメディアが、社会的信頼性やブランド価値の高い大手企業に偏っていることが大きな理由です。提携メディアのブランドイメージを損なわないよう、広告の内容やクリエイティブの品質に対して、より厳格な基準を設けているのです。例えば、健康食品や化粧品における薬機法、金融商品における金融商品取引法に関連する表現や、ユーザーに誤解を与える可能性のある最上級表現(「世界一」「絶対」など)に対しては、特に厳しい目が向けられます。そのため、GDNでは審査に通った広告クリエイティブが、YDAでは非承認となるケースは珍しくありません。両方のプラットフォームで広告を展開する際は、より基準の厳しいYDAのポリシーを念頭に置いてクリエイティブを制作することで、手戻りを防ぎ、スムーズな広告運用が可能になります。

Google ディスプレイネットワーク(GDN)のメリット

GDNを活用することには、顧客獲得を目指す上で多くの戦略的メリットが存在します。ここでは、特に重要ないくつかの利点を、具体的な活用法と共に詳しく解説します。

GA4連携で高度なデータ活用と成果分析が可能

っていったい何?11-1024x1024-1.jpg)

GDNがGoogleのサービスであることの最大の利点の一つは、同じくGoogleが提供する高機能なアクセス解析ツール「Google Analytics 4(GA4)」とシームレスに連携できる点です。この連携により、広告の成果をより深く、多角的に分析し、次のアクションに繋げることが可能になります。具体的には、GA4で計測しているコンバージョンデータ(例:商品の購入、問い合わせ完了など)をGoogle広告のアカウントにインポートし、広告キャンペーンの成果として直接的に評価することができます。これにより、「どの広告クリエイティブが」「どのターゲティング設定で」「どのくらいのコンバージョンを獲得したか」といった詳細な分析が可能となり、広告予算の最適な配分を決定するための客観的なデータを得られます。さらに、GA4で特定した優良顧客セグメント(例:購入金額が高いユーザー、リピート率が高いユーザーなど)をオーディエンスリストとしてGoogle広告に連携し、そのリストに含まれるユーザーや、そのユーザーに類似した特徴を持つ新規ユーザーに対して、より強力なアプローチをかけるといった高度なターゲティングも実現可能です。このデータドリブンなアプローチこそが、GDNでの獲得効率を飛躍的に高める鍵となります。

AI活用により、短時間で獲得に繋がるクリエイティブが作れる

GDNには「レスポンシブディスプレイ広告」という、非常に強力で効率的な広告フォーマットが用意されています。これは、広告主が用意した複数の素材(アセット)―具体的には、画像、広告見出し(キャッチコピー)、ロゴ、動画、説明文―を、GoogleのAIが広告枠に合わせて自動的に組み合わせ、最も成果が高まる可能性のある広告クリエイティブを生成・配信してくれる機能です。従来のように、様々なバナーサイズごとに一つ一つ手作業で広告を作成する必要がありません。AIは、過去の膨大な配信データに基づいた機械学習の予測モデルを駆使し、ターゲットユーザーの属性、閲覧しているサイトのコンテンツ、時間帯といった様々なシグナルを考慮して、その瞬間に最もクリックされやすく、かつコンバージョンに繋がりやすいと判断したアセットの組み合わせをリアルタイムで選択します。これにより、広告作成にかかる工数を劇的に削減できるだけでなく、人間の勘や経験則だけでは見つけ出すことが困難な「勝ちパターン」のクリエイティブを自動で発見し、広告のパフォーマンスを継続的に最適化してくれるのです。これは、限られたリソースで最大限の成果を求める多くの企業にとって、計り知れないメリットと言えるでしょう。

精度の高いターゲティングで見込み客に直接アプローチ可能

っていったい何?13-1024x1024-1.jpg)

GDNのメリットとして配信面の広さが挙げられることは多いですが、獲得型広告としての真価は、その広大なネットワークの中から、自社の見込み客となりうるユーザーだけを精密に狙い撃ちできる「ターゲティング機能」の豊富さとその精度にあります。例えば、「購買意向の強いセグメント」ターゲティングを使えば、特定の商品やサービスの購入を積極的に検討しているユーザー、つまり、関連キーワードで検索したり、比較サイトを訪れたりといった行動履歴のあるユーザーに絞って広告を配信できます。また、自社のサイトを一度訪れたものの購入には至らなかったユーザーに対して広告を追いかけて表示する「リマーケティング」は、コンバージョン獲得において最も強力な手法の一つです。さらに、特定のキーワードや競合他社のサイトURL、よく使われるアプリ名などを指定して独自のユーザーリストを作成する「カスタムセグメント」を活用すれば、よりニッチで購買意欲の高い層にピンポイントでアプローチすることも可能です。これらの多様なターゲティング機能を組み合わせることで、無駄な広告費を徹底的に排除し、予算を最も成果に繋がりやすいユーザーに集中投下することができます。これにより、広告予算が限られている中小企業であっても、大企業と対等に戦うことが可能になるのです。

ディスプレイ広告のデメリットと対策

GDNをはじめとするディスプレイ広告は、顧客獲得において非常に有効な手段ですが、その特性上、いくつかの苦手な側面や運用上の注意点も存在します。これらのデメリットを正しく理解し、事前に対策を講じることが、失敗を避け、安定した成果を上げるために不可欠です。ここでは、主なデメリットとその具体的な対策について解説します。

GDNとYDA間での広告データ連携は一切不可能

っていったい何?14-1024x1024-1.jpg)

GDNとYDAは、共に国内の主要なディスプレイ広告プラットフォームですが、これらはGoogleとYahoo! JAPANという全く異なる企業が運営する独立したサービスです。そのため、一方のプラットフォームで作成した広告キャンペーンやクリエイティブ、蓄積したオーディエンスリストなどを、もう一方に直接連携・移行させる機能は一切存在しません。例えば、GDNで高い成果を上げているリマーケティングリストを、そのままYDAで活用することはできません。したがって、日本市場の幅広いユーザー層にアプローチするために両方のプラットフォームを活用したい場合は、それぞれで専用のアカウントを開設し、個別にキャンペーン設定やクリエイティブの入稿、オーディエンスデータの蓄積を行う必要があります。これは運用工数が増加する要因となりますが、両プラットフォームの特性を活かしたきめ細やかな運用を行うことで、トータルでの獲得数を最大化することが可能です。クリエイティブを流用する際も、前述の掲載基準の違いを考慮し、YDAの厳しい基準に合わせて作成しておくことで、両媒体への展開がスムーズになります。

YDAは審査が厳格なため、広告表現に注意が必要

っていったい何?15-1024x1024-1.jpg)

前述の通り、YDAは提携メディアの品質を高く維持するために、GDNに比べて広告の審査基準が厳格であるという特徴があります。特に、ユーザーの身体や財産に大きく関わる業種(健康、美容、金融、不動産など)や、効果効能をうたう表現、最上級表現(「日本一」「絶対儲かる」など客観的なデータで証明できないもの)に対しては、非常に厳しいチェックが行われます。GDNでは問題なく配信できていた広告が、YDAでは審査に落ちて配信できない、という事態は頻繁に発生します。この審査落ちによる機会損失や、修正にかかる手間は、広告運用における無視できないコストとなります。対策としては、広告クリエイティブを作成する段階で、最も厳しいYDAの広告掲載基準をクリアできるような表現を心がけることが有効です。具体的には、公式サイトで公開されている広告掲載基準のガイドラインを熟読し、NGとなる表現を避ける、効果をうたう場合は必ず第三者機関による調査データなどの明確な根拠を併記する、といった対応が求められます。最初から質の高い広告を作成することが、結果的に運用全体の効率化に繋がります。

Google ディスプレイネットワークで可能なターゲティングの種類

GDNの真価は、その精緻で多岐にわたるターゲティング機能にあります。これらの機能を戦略的に組み合わせることで、広大なインターネットの海の中から自社の見込み客だけを的確に捉え、効率的にコンバージョンへと導くことができます。ここでは、GDNで利用可能なターゲティングを「ユーザー(誰に)」と「掲載場所(どこに)」の2つの側面から、それぞれ獲得にどう結びつけるかという視点で詳しく解説します。

ユーザーに対するターゲティング

「人(ユーザー)」を軸にしたターゲティングは、ユーザーの属性や興味・関心、過去の行動に基づいて広告を配信する手法です。これにより、製品やサービスへの関心度が高い層に直接アプローチすることが可能になります。

ユーザー属性

っていったい何?16-1024x1024-1.jpg)

ユーザー属性ターゲティングは、広告を表示するユーザーを基本的なデモグラフィック情報で絞り込む機能です。具体的には、「年齢」「性別」「子供の有無」「世帯年収」といった項目でセグメント化できます。例えば、高価格帯の資産運用サービスであれば、ターゲットを「40代以上、男性、世帯年収上位10%」といった形で絞り込むことで、支払い能力のある層に効率的に広告費を投下できます。また、ベビー用品であれば「子供あり」のユーザーに、高級車であれば「世帯年収上位層」に、というように、商材とターゲット属性を明確に結びつけることで、無駄なインプレッションを削減し、費用対効果を高めることができます。さらに、「利用デバイス」の指定も可能です。例えば、BtoB向けのソフトウェアであれば業務時間中に利用されることが多いPCユーザーに、ゲームアプリであればスマートフォンユーザーに限定して配信するといった戦略的な使い分けが、コンバージョン率の向上に繋がります。

オーディエンスターゲティング

オーディエンスターゲティングは、ユーザーのWeb上での行動履歴から推測される興味・関心やライフステージに基づいて、より深くユーザーの内面を捉えるターゲティング手法です。これにはいくつかの種類があり、顧客獲得のフェーズに応じて使い分けることが重要です。代表的なものとして、「アフィニティセグメント」は、特定のテーマ(例:「旅行好き」「料理好き」)に長期的な関心を持つ層にアプローチします。「購買意向の強いセグメント」は、特定の商品カテゴリー(例:「中古車」「不動産」)の購入を積極的に検討している、まさに“今すぐ客”に近いユーザーを捉えるため、獲得目的のキャンペーンでは最重要のターゲティングとなります。さらに、「ライフイベント」では、「最近引っ越した」「まもなく大学を卒業する」といった人生の節目を迎えているユーザーをターゲットにできます。例えば、引っ越したばかりのユーザーに家具や家電の広告を配信するのは非常に効果的です。これらの既定のセグメントに加え、キーワードやURL、アプリ名を指定して独自のオーディエンスを作成できる「カスタムセグメント」は、よりニッチなターゲットを狙う際に絶大な威力を発揮します。

リマーケティング

っていったい何?17-1024x1024-1.jpg)

リマーケティングは、一度自社のWebサイトやランディングページを訪問したことがあるユーザーに対して、再度広告を表示する追跡型のターゲティング手法です。GDNにおけるコンバージョン獲得戦略の中核を担う、最も重要かつ効果的な機能と言っても過言ではありません。一度サイトを訪れたということは、そのユーザーは少なからず自社の製品やサービスに興味を持った可能性が極めて高い見込み客です。しかし、多くのユーザーは初回の訪問で即決することはなく、比較検討のために離脱してしまいます。リマーケティングは、そうした離脱後のユーザーをGDNの広大なネットワーク上で追いかけ、繰り返し自社を思い出してもらうことで、再検討を促し、最終的なコンバージョンへと引き上げる強力な後押しとなります。「商品をカートに入れたが購入しなかったユーザー」や「料金ページを閲覧したユーザー」など、サイト内での行動に応じてリストを細分化し、それぞれに最適化されたメッセージ(例:「カートに商品が残っています!」「今なら特別オファー」)を出し分けることで、その効果はさらに高まります。獲得を目指すなら、まず最初に取り組むべきターゲティング手法です。

類似ユーザー

類似ユーザーターゲティング(類似セグメント)は、既存の優良顧客リスト(リマーケティングリストやカスタマーマッチリスト)に含まれるユーザーと、Web上での行動パターンが類似している新しいユーザーをGoogleのAIが自動的に見つけ出し、その新規ユーザー群に対して広告を配信する機能です。これは、リマーケティングで既存の見込み客を刈り取りつつ、さらにその先へ、獲得の規模を拡大していくための強力な武器となります。AIは、元のリストのユーザーがどのようなサイトを閲覧し、どのようなキーワードで検索し、どのような動画を視聴しているかといった数千ものシグナルを分析し、共通の特徴を持つユーザーを割り出します。これにより、広告主が手動では見つけ出すことが困難な、潜在的な優良顧客層に効率的にリーチすることが可能になります。例えば、「過去30日間に商品を購入したユーザー」の類似ユーザーにアプローチすれば、高い確率で新規顧客を獲得できるでしょう。このターゲティングの精度は、元となるリストの質と量に大きく依存するため、まずは質の高いリマーケティングリストを構築することが成功の鍵となります。

掲載場所のターゲティング

「掲載場所(コンテンツ)」を軸にしたターゲティングは、広告を表示するWebサイトやアプリ、動画の内容に基づいて配信をコントロールする手法です。これにより、自社の商材と親和性の高い文脈で広告を表示させ、ユーザーの関心を引きつけることができます。

キーワードターゲティング

っていったい何?18-1024x1024-1.jpg)

キーワードターゲティング(正式にはコンテンツターゲット)は、広告主が設定したキーワードと関連性の高い内容のWebページやアプリ、YouTube動画に広告を配信する機能です。これは、YDAのサーチターゲティングのように「キーワードを検索した人」を追うのではなく、あくまで「キーワードに関連するコンテンツ」を配信先として指定するものです。例えば、「プロジェクト管理ツール」というキーワードを設定した場合、プロジェクトマネジメントのコツを紹介するビジネス系ブログや、タスク管理に関するニュース記事などに広告が表示される可能性があります。自社の製品やサービスに関連する情報を能動的に収集しているユーザーが閲覧している可能性が高い場所に広告を掲載することで、適切なタイミングで自社を認知させ、比較検討の候補に入れてもらうきっかけを作ることができます。獲得に繋げるためには、より購買意欲の高いユーザーが閲覧しそうな、具体的で深い悩みに関連するキーワード(例:「勤怠管理システム 比較」「請求書発行ソフト おすすめ」)を選定することが重要です。

プレースメントターゲティング

プレースメントターゲティングは、広告を掲載したい特定のWebサイト、YouTubeチャンネル、アプリなどを、広告主がURL単位で直接指定できる、最も手動的でコントロール性の高いターゲティング手法です。この機能には、大きく分けて2つの戦略的な使い方があります。一つは「攻め」の活用法です。自社のターゲット顧客が頻繁に訪れることが分かっている特定の業界ニュースサイトや、競合製品のレビューを行っている人気ブログなどを名指しで指定することで、極めて質の高い見込み客にピンポイントで広告を見せることができます。もう一つは「守り」の活用法で、これを「除外プレースメント」と呼びます。広告のパフォーマンスレポートを分析し、クリックはされるものの全くコンバージョンに繋がらないサイトや、自社のブランドイメージにそぐわない不適切なサイトなどをリストアップし、それらのサイトには今後広告が表示されないように設定します。これにより、無駄な広告費の流出を防ぎ、広告キャンペーン全体の費用対効果を改善することができます。定期的なプレースメントレポートの確認と、除外設定のメンテナンスは、GDN運用において必須の作業です。

トピックターゲティング

っていったい何?19-1024x1024-1.jpg)

トピックターゲティングは、Googleが事前に用意した数千に及ぶトピックカテゴリの中から、自社の商材と関連性の高いものを選択し、そのトピックに該当するWebページや動画に広告を配信する機能です。「自動車」「金融」「スポーツ」「美容・フィットネス」といった大きなカテゴリから、さらに細分化されたサブカテゴリまで、多岐にわたる選択肢が用意されています。例えば、アウトドア用品を販売している場合、「アウトドア」や「キャンプ・ハイキング」といったトピックを選択することで、関連する多数のWebサイトに一括で広告を配信することが可能です。キーワードターゲティングが特定のキーワードとの一致を見るのに対し、トピックターゲティングはページ全体のテーマ性をAIが判断するため、より広範囲の関連ページを網羅的にカバーできるというメリットがあります。特定のキーワードだけでは捉えきれない潜在的な見込み客が閲覧しているページにも広告を届けられるため、リーチを広げつつ、関連性の高いユーザーにアプローチしたい場合に有効な手法です。キーワードターゲティングと組み合わせることで、配信先の精度をさらに高めることも可能です。

Googleディスプレイネットワークの課金方式

GDNを運用する上で、費用がどのように発生するのかを定めた「課金方式」と、広告の表示機会を得るためにいくら支払うかを決定する「入札戦略」を理解することは、予算を効果的に活用し、投資対効果(ROI)を最大化するために不可欠です。ここでは、GDNの主要な課金方式と、獲得目的に合わせた最適な入札戦略について詳しく解説します。

クリック課金

っていったい何?20-1024x1024-1.jpg)

クリック課金(CPC: Cost Per Click)は、配信された広告がユーザーによってクリックされた場合にのみ費用が発生する、最も標準的な課金方式です。広告が何回表示されても、クリックされなければ一切費用はかかりません。そのため、広告の目的がWebサイトへの送客や、具体的なコンバージョン獲得である場合に適しています。広告効果を測る主要な指標として「クリック単価(CPC)」が用いられ、これは「発生した広告費用 ÷ 総クリック数」で算出されます。CPCは、広告の品質、ターゲティングの精度、そして競合の状況などによって変動します。一般的に、コンバージョンに繋がりやすいと見なされるユーザーへの広告表示は競争が激しくなるため、CPCが高くなる傾向があります。運用においては、このCPCをいかに低く抑えつつ、質の高いクリック(=コンバージョンに繋がりやすいクリック)を集めるかが腕の見せ所となります。CPCが高騰している場合は、広告クリエイティブの改善や、ターゲティングの見直し、LPの最適化など、様々な角度からの改善策を検討する必要があります。

インプレッション課金

っていったい何?21-1024x1024-1.jpg)

インプレッション課金(CPM: Cost Per Mille)は、広告が1,000回表示されるごとに費用が発生する課金方式です。クリックの有無にかかわらず、表示回数に基づいて課金される点がCPCとの大きな違いです。この方式は、クリック数や直接的なコンバージョン獲得よりも、とにかく多くのユーザーに広告を見てもらうことを優先したい場合に適しています。ただし、GDNでは「視認範囲のインプレッション課金(vCPM: viewable CPM)」が標準となっています。これは、単にページに広告が読み込まれただけでは課金されず、広告の面積の50%以上が画面に1秒以上(動画の場合は2秒以上)表示された場合にのみ「視認可能なインプレッション」としてカウントされ、課金対象となる仕組みです。これにより、「見られてもいない広告」に費用を支払うリスクが低減され、より実態に即した広告評価が可能になります。獲得が最終目的であっても、新商品の発売時などに、まずターゲット層に広くメッセージを届け、その後のリマーケティングに繋げるための母集団を形成する、といった戦略的な活用が考えられます。

Google ディスプレイネットワーク(GDN)の入稿規程・バナーサイズ

GDNで高い成果を上げるためには、その広告フォーマットの仕様や規定を正しく理解し、最適化されたクリエイティブを入稿することが不可欠です。ここでは、現在主流となっている「レスポンシブディスプレイ広告」の入稿規定と、従来からある「イメージ広告(静的バナー)」の主要なサイズについて詳しく解説します。

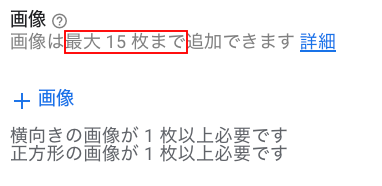

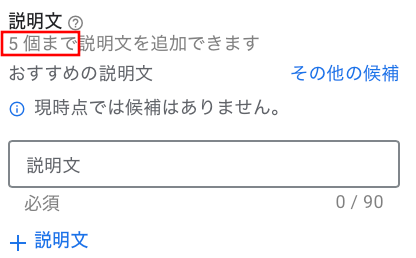

入稿規程

・画像は15個まで

・ロゴは最大5個まで

・動画は5個まで可能

・広告見出しは5個まで追加可能、長い広告見出しも1個追加可能

・説明文は5個まで追加可能

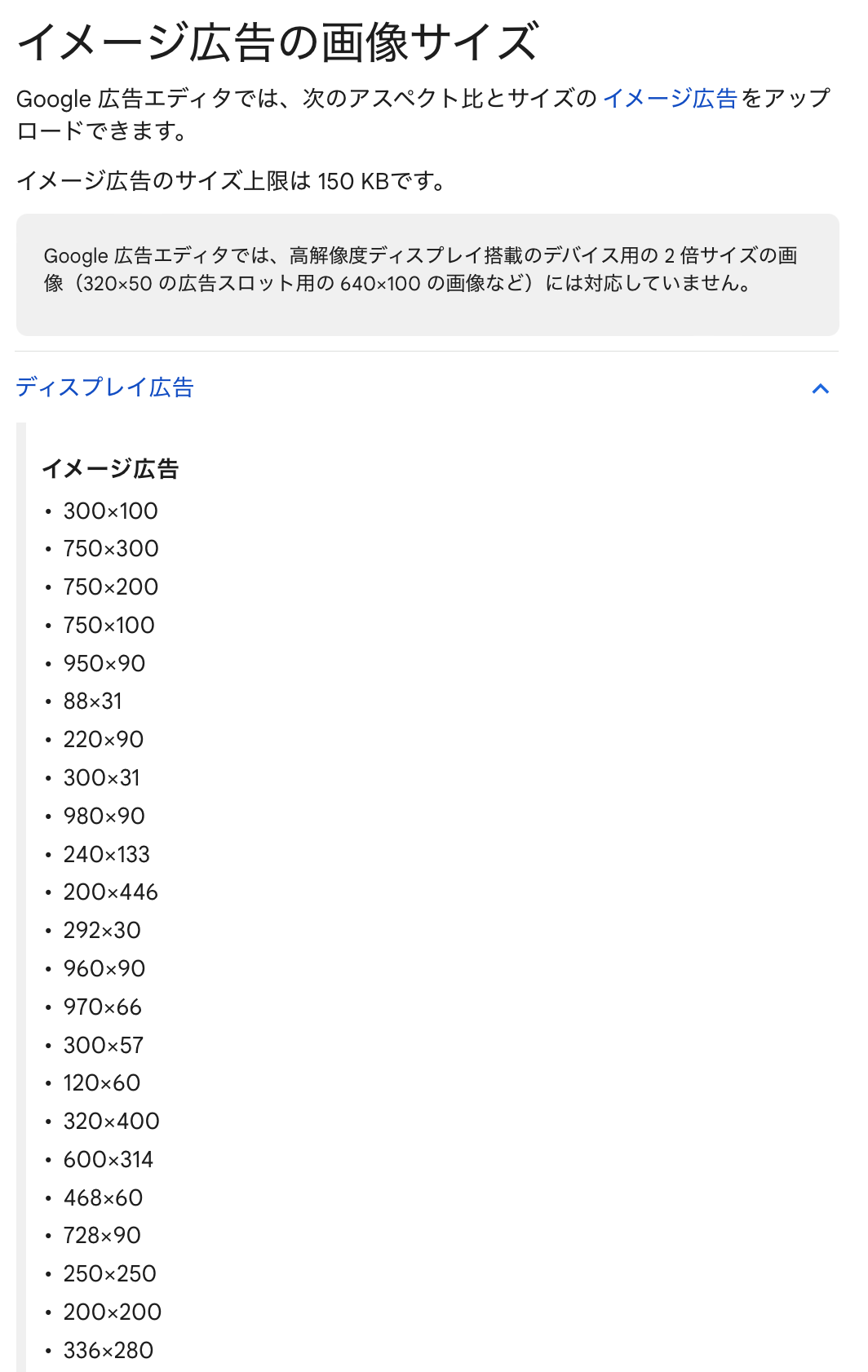

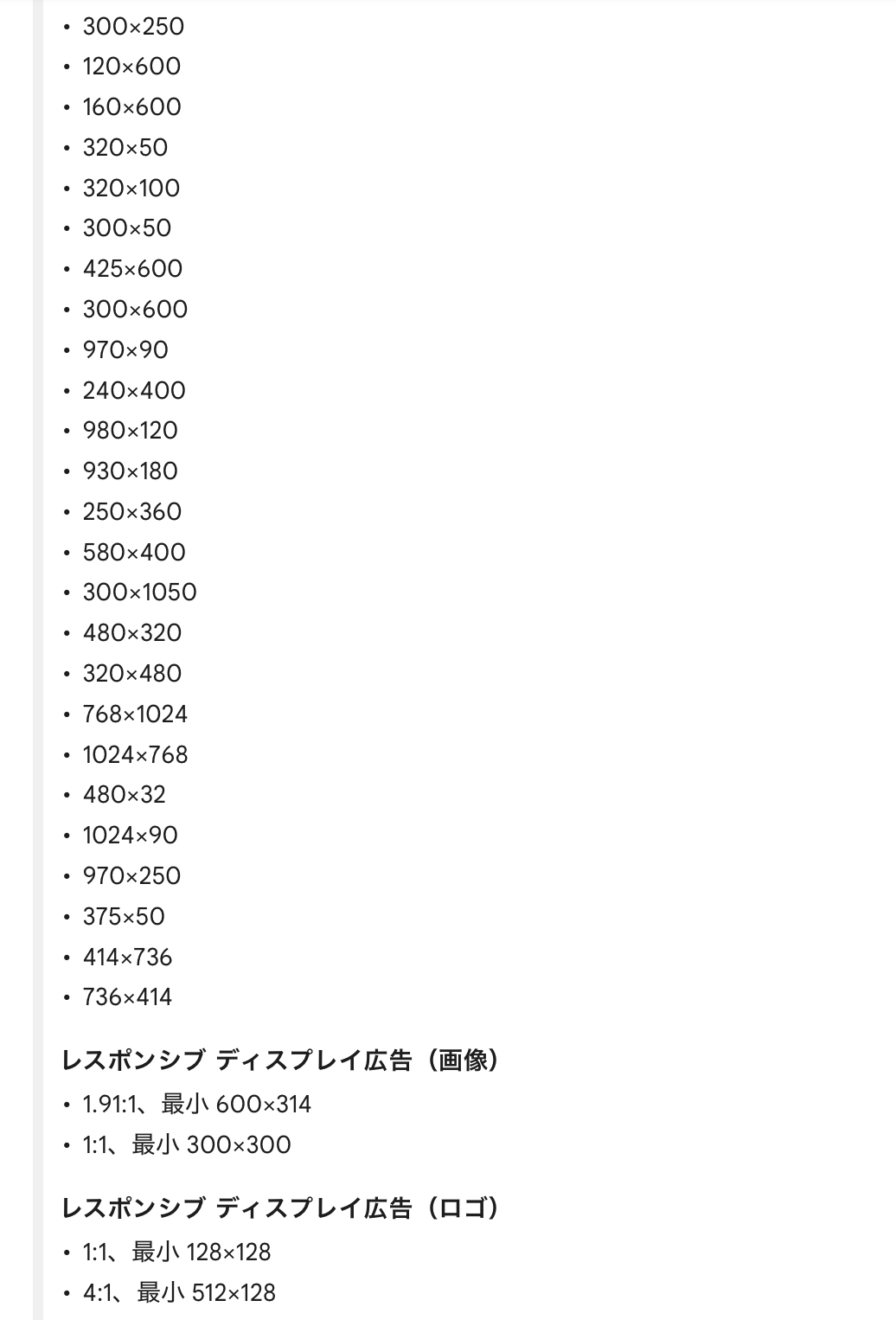

バナーサイズ

下図のように、豊富な画像サイズに対応しています。

(引用元:Google広告エディターヘルプ)

Google ディスプレイネットワーク(GDN)を成功させるポイント

GDNは正しく運用すれば極めて強力な獲得ツールとなりますが、一方で、ただ闇雲に配信しているだけでは予算を浪費してしまう危険性もはらんでいます。ここでは、GDNのキャンペーンを成功に導き、コンバージョンを最大化するための重要なポイントをいくつかご紹介します。

配信の目的を明確に!

っていったい何?22-1024x1024-1.jpg)

広告運用を開始する前に、最も重要となるのが「目的の明確化」です。初めて広告を運用するからといって、「なんとなく」で始めてしまっては、成果が出たのか出ていないのかの判断すらできず、改善の方向性も見えません。「このキャンペーンの目的は、資料請求の件数を増やすことである」「最終的なゴールは、1件の資料請求を5,000円以下のコストで獲得することである」というように、具体的な目的(何を達成したいのか)と、それを測定するための成果目標(KPI: Key Performance Indicator)を具体的に設定することが不可欠です。獲得が目的であれば、KPIは主に「コンバージョン数」や「コンバージョン単価(CPA)」、「広告費用対効果(ROAS)」になります。この目標が明確であって初めて、適切なターゲティングや入札戦略を選択し、日々の運用の中で正しい意思決定を下すことができるのです。この最初の設計が、キャンペーン全体の成否を左右すると言っても過言ではありません。

購買意欲が高い層から狙おう

っていったい何?23-1024x1024-1.jpg)

コンバージョン獲得を最優先の目的とする場合、最も効果的な戦略は、購買意欲が最も高いと考えられるユーザー層からアプローチを開始することです。具体的には、「リマーケティング」がその筆頭に挙げられます。まずは自社サイトを訪れたことがあるユーザーという、最も“熱い”見込み客にターゲットを絞って配信を開始し、確実にコンバージョンを獲得できる体制を築きます。GDNの広大なリーチは大きな魅力ですが、最初から配信対象を広げすぎてしまうと、興味関心の薄いユーザーにも広告が表示され、クリックはされてもコンバージョンには至らず、費用ばかりがかさんでしまうという失敗に陥りがちです。まずはリマーケティングで安定した成果を確保し、そこで得られたコンバージョンデータ(どのようなユーザーが購入に至ったか)を元に、「類似ユーザー」へと配信を広げていく。さらに余裕があれば、「購買意向の強いセグメント」や「カスタムセグメント」を試していく。このように、成果の確度が高い順に、段階的にターゲットを広げていくアプローチが、費用対効果を高く保ちながらキャンペーンをスケールさせていくための鉄則です。

最上級表現は使わないように

っていったい何?24-1024x1024-1.jpg)

広告クリエイティブを作成する際に、ユーザーの注意を引きたいがために、つい魅力的な言葉を使いたくなるものです。しかし、「業界No.1」「日本初!」「必ず成功する」といった最上級表現や絶対的な効果を保証するようなフレーズの使用には、細心の注意が必要です。これらの表現は、客観的かつ第三者機関によって証明された明確な根拠がない限り、ユーザーに誤解を与える「誇大広告」とみなされ、GoogleやYahoo!の広告審査に通過しない可能性が非常に高いです。特に、前述の通りYahoo!の審査は厳格であり、GDNでは承認されたクリエイティブがYDAでは非承認となるケースも頻発します。審査に落ちれば、修正と再申請の手間が発生し、貴重な広告配信の機会を逃すことになります。また、仮に審査を通過したとしても、ユーザーからの信頼を損なうリスクも伴います。広告で謳っていた内容と、実際のサービス内容に乖離があれば、顧客満足度の低下や悪評に繋がりかねません。根拠を明確に示せる場合を除き、これらの表現は避け、製品やサービスが持つ真の価値や顧客へのベネフィットを、誠実かつ具体的に伝えることに注力すべきです。

配信しながら修正しよう

っていったい何?25-1024x1024-1.jpg)

広告費を投じる以上、完璧な準備をしてから配信したい、無駄なコストは1円も使いたくない、と考えるのは当然です。しかし、広告運用において「最初から完璧な正解」は存在しません。市場の状況やユーザーの反応は常に変化しており、机上の空論で悩み続けて配信が遅れることは、それ自体が大きな機会損失となります。Web広告の最大の利点は、配信結果がリアルタイムでデータとして可視化され、迅速に改善のアクションが取れる点にあります。したがって、最も重要なのは「まず配信してみる」という姿勢です。最低限の設計を行ったら、まずは少額の予算で配信を開始し、得られた結果(クリック率、コンバージョン率、CPAなど)を分析します。そして、設定した目標(KPI)に対して、現状はどうなのか、どこに課題があるのかを特定し、仮説を立てて修正を加える。例えば、「クリック率は高いがコンバージョン率が低い」のであれば、広告とランディングページの内容に乖離があるのかもしれません。「特定のターゲティングだけCPAが異常に高い」のであれば、そのターゲティングは停止すべきかもしれません。この「Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Action(改善)」のPDCAサイクルを、いかに速く、そして継続的に回し続けるかが、GDN運用を成功へと導く唯一の道筋と言えるでしょう。

まとめ

Googleディスプレイネットワーク(GDN)は、Googleと提携した3,500万以上のWebサイトやアプリなどに広告を掲載でき、年齢層や趣味、行動などでユーザーを絞り込んで広告を配信したり、自社サイトを訪問したことのあるユーザーに対して広告を表示させたりとさまざまな配信方法が設定できる広告出稿方法です。

予算や課金方式も柔軟に設定可能で始めやすいのも魅力ですが、確実に効果を出すためには特徴や他の広告配信方法との違いを正しく理解することが大切になります。

今回の記事を参考にしていただき、効率的な運用を目指してみてはいかがでしょうか。

当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで

・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安

・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい

・記事に書いてない問題点が発生している

・記事を読んでもよくわからなかった

など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう

▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)