宣伝失礼しました。本編に移ります。

近年のWebマーケティング、特に獲得型広告の領域において「UGC(ユーザー生成コンテンツ)」の重要性が急速に高まっています。多くの先進的な企業が、広告クリエイティブやランディングページ(LP)にUGCを戦略的に組み込み、CPA(顧客獲得単価)の改善やCVR(コンバージョン率)の向上といった具体的な成果を上げています。しかしながら、「UGCという言葉自体、初めて聞いた」「具体的に広告運用にどう活かせば良いのか分からない」といったお声をいただくことが多いのも事実です。本記事では、そのような疑問にお応えするため、UGCの基礎知識から、獲得広告のパフォーマンスを最大化するための具体的な収集・分析・活用手法、さらには法改正にも対応したリスク管理まで、網羅的かつ実践的な視点で徹底的に解説いたします。

また、Google広告に関してさらに知見を深めたい!という方は、以下の記事に総括的にまとめてありますので、ぜひ読んでみてください。

また、Yahoo! 広告の基礎知識を得たい方は、以下の記事「【入門】Yahoo!広告とは?始め方や出稿種類、費用や特徴など全て解説」にて詳しく解説しています。

また、ディスプレイ広告に関してに関してさらに知見を深めたい!という方は、以下の記事に総括的にまとめてありますので、ぜひ読んでみてください。

X(旧Twitter)広告に関してさらに知見を深めたい方は、以下の記事をぜひ読んでみてください。

Facebook広告やInstagram広告に関してさらに知見を深めたい!という方は、以下の記事に総括的にまとめてありますので、ぜひ読んでみてください。

TikTok広告については、以下の記事にて詳しく解説しています。

UGCって何?

まず、UGCの基本的な定義と、広告運用において混同されがちな関連用語との違いを明確に理解することから始めましょう。このセクションでは、それぞれの言葉が持つ意味合いと、獲得成果に与える影響の違いを詳しく解説します。

UGCの意味

UGCとは「User Generated Contents」の略称であり、日本語では「ユーザー生成コンテンツ」と訳されます。その名の通り、企業側ではなく、商品を実際に購入・利用した一般のユーザー(生活者)によって制作・発信されたコンテンツ全般を指します。具体的には、以下のようなものがUGCに該当します。

- ECサイトのレビュー・口コミ: Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなどの商品ページに投稿される星評価やテキストレビュー、写真付きの投稿など。

- 口コミサイトの投稿: @cosme(化粧品)、食べログ(飲食店)、みん評(各種サービス)といった特定ジャンルに特化したサイトへの評価や体験談。

- SNS上の投稿: Instagramのフィードやストーリーズ、X(旧Twitter)のポスト、TikTokのショート動画、Facebookの投稿など、ユーザーが自らのアカウントで発信する商品写真、使用感のレポート、おすすめのコメントなど。

- 個人のブログ記事: 商品の詳しいレビュー記事、他商品との比較記事、使い方を解説する記事など。

- 動画共有サイトの投稿: YouTubeでの商品レビュー動画、開封動画(Unboxing)、使用方法の解説動画など。

広告運用においてUGCが極めて重要なのは、それが「第三者による客観的な評価」として機能する点にあります。企業が制作する広告は、当然ながら商品の長所を最大限にアピールします。しかし、情報リテラシーが向上した現代の消費者は、その企業発信の情報をある種のバイアスがかかったものとして捉える傾向が強まっています。一方で、UGCは同じ消費者目線からの「本音の評価」として受け取られます。例えば、「この化粧水、公式サイトでは『しっとり』と書いてあるけど、実際のユーザーレビューでは『混合肌の私にはサッパリしてて夏に丁度良い』と書かれている」といった情報は、ユーザーが自身の状況に照らし合わせて購買を判断する際の、非常に強力な後押しとなります。この「自分ごと化」を促進する力が、最終的なコンバージョン率(CVR)を大きく左右するのです。心理学で言うところの「社会的証明(Social Proof)」、つまり「多くの人が支持しているものは良いものに違いない」という心理効果や、「ウィンザー効果」、つまり当事者よりも第三者からの情報の方が信頼されやすいという心理効果が、UGCには内包されているのです。

CGMとの違い

CGMとは「Consumer Generated Media」の略称で、「消費者生成メディア」を意味します。これは、UGCと頻繁に混同される言葉ですが、両者の関係性を理解することが重要です。簡単に言えば、CGMは「UGCが投稿される場所(プラットフォーム)」を指します。一方で、UGCは「投稿された個々のコンテンツそのもの」を指します。

- UGC(コンテンツ): 「この化粧水は最高!」というX(旧Twitter)上の一つの投稿、Amazonに投稿された一つの商品レビュー。

- CGM(メディア/場所): X(旧Twitter)そのもの、Amazonのレビュー欄そのもの、食べログや価格.comといったサイト全体。

広告運用の観点からこの違いを理解する重要性は、UGC活用の戦略を立てる際に、「どのCGM(場所)で生成されたUGCを、どの広告媒体で活用するか」という視点が不可欠だからです。例えば、ビジュアルが重視されるアパレル商材であれば、Instagram(CGM)で生まれた写真や動画(UGC)を収集し、FacebookやInstagramの広告クリエイティブに活用するのが効果的でしょう。一方で、機能性が重視されるガジェットであれば、専門的なブログ(CGM)に書かれた詳細なレビュー(UGC)を引用し、LPのコンテンツとして掲載することで、購入を検討しているユーザーの疑問や不安を解消し、コンバージョンを後押しできます。つまり、UGCという「素材」と、CGMという「素材の産地」を正しく区別し、戦略を組み立てる必要があるのです。

IGCとの違い

IGCとは「Influencer Generated Content」の略称で、「インフルエンサー生成コンテンツ」を指します。これは、SNSなどで大きな影響力を持つインフルエンサーが、企業から依頼(多くは有償)を受けて商品やサービスを紹介するコンテンツのことです。UGCと同じくユーザーが発信するコンテンツという点では共通していますが、その性質は大きく異なります。獲得広告の観点から見た最大の違いは、「自発性」と「広告表記の有無」です。

- UGC: 一般ユーザーが自発的に、無償で投稿する「本音の口コミ」。

- IGC: インフルエンサーが報酬を得て投稿する「広告・PRコンテンツ」。

IGCは、多数のフォロワーに対して短期間で情報を拡散できるというメリットがありますが、消費者からは「広告」として認識されます。特に2023年10月から施行されたステルスマーケティング規制(後述)により、「#PR」などの広告表記が義務付けられ、その広告としての性質はより明確になりました。一方で、UGCは広告表記のない純粋な第三者の声であるため、より高い信頼性を持ち、特に購入を迷っている検討層のユーザーに対して「最後の一押し」として強く機能します。広告クリエイティブとして活用する際も、IGCは洗練された美しい写真や動画が多い反面、UGCは生活感のあるリアルな写真や動画が多く、これがかえってユーザーに親近感と信頼感を与え、クリック率(CTR)やコンバージョン率(CVR)を高める要因となるケースが少なくありません。両者は優劣の関係ではなく、目的によって使い分けるべき性質の異なるコンテンツなのです。

VOCとの違い

VOCとは「Voice of Customer」の略称で、「顧客の声」と訳されます。これは、UGCよりもさらに広範な概念であり、企業に直接寄せられる顧客からのフィードバック全般を指します。具体的には、コールセンターへの電話、公式ウェブサイトの問い合わせフォームからの意見、アンケートの回答などが典型的なVOCです。UGCの一部(ECサイトのレビューなど)もVOCに含まれることがありますが、その性質には大きな違いがあります。

- VOCの主な性質: クローズドな場で企業に対して直接的に伝えられることが多い(一対一の関係)。内容は、具体的な要望やクレーム、質問などが中心。

- UGCの主な性質: オープンな場で不特定多数に向けて発信されることが多い(一対多の関係)。内容は、個人の感想や推奨、評価などが中心。

獲得広告の文脈で重要なのは、UGCが「公開された第三者の推奨」であるという点です。VOCは商品改善やサービス向上のための貴重なインサイトを与えてくれますが、その多くはクローズドな情報であるため、そのまま広告クリエイティブやLPの信頼性向上コンテンツとして活用することは困難です。一方で、UGCはもともと公開されている情報であるため、適切な許諾を得ることで、LPに「お客様の声」として掲載したり、広告クリエイティブに活用したりすることが可能です。これにより、他の見込み顧客に対して「この商品はこれだけの人に支持されている」という客観的な証拠を提示し、購買への安心感を醸成し、コンバージョンへと導くことができるのです。

UGCが注目されてきている背景とは

近年、なぜこれほどまでにUGCが獲得型広告の戦略において重要視されるようになったのでしょうか。その背景には、消費者、広告市場、そして購買行動における3つの大きな環境変化が存在します。

広告に対する認識が変わってきた

現代の消費者は、スマートフォンやPCを通じて、日常的に膨大な量の情報に接しています。総務省の調査によれば、国内におけるスマートフォンの個人保有率は8割を超え、情報収集の主要なデバイスとなっています。この情報過多の状況下で、人々は自分に関心のある情報だけを無意識に取捨選択し、無関係な情報を効率的に無視する能力を身につけました。これは「バナーブラインドネス(Banner Blindness)」と呼ばれる現象にも通じ、ウェブサイト上のバナー広告などが視界に入っていても、それを情報として認識しない状態を指します。従来の一方的なプッシュ型の広告、いわゆる「売り込み感」の強い広告に対して、消費者は直感的な嫌悪感や不信感を抱くようになりました。広告が表示された瞬間にスキップボタンを探したり、広告ブロッカーを利用したりする行動は、もはや当たり前の光景です。このような消費者の広告に対する厳しい目線が、企業発信の「作られた情報」ではなく、一般ユーザー発信の「リアルな情報」であるUGCの価値を相対的に高めているのです。広告クリエイティブにUGCを活用することは、この「広告嫌悪」の壁を乗り越え、ユーザーの目に留まり、メッセージを届けるための極めて有効な手法となっています。

デジタル広告の環境変化

デジタル広告市場の成熟に伴う環境変化も、UGC活用の追い風となっています。多くの企業がデジタル広告に参入した結果、主要な広告プラットフォームにおける競争は激化の一途をたどっています。これにより、クリック単価(CPC)やインプレッション単価(CPM)は年々上昇傾向にあり、同じ広告予算で獲得できるインプレッション数やクリック数は減少しています。つまり、広告の費用対効果(ROAS)を維持・向上させることが、以前よりも格段に難しくなっているのです。このような状況下で、広告のパフォーマンスを改善するためには、より高いクリック率(CTR)とコンバージョン率(CVR)を実現する広告クリエイティブが不可欠です。UGCを活用したクリエイティブは、前述の通り、広告らしさが薄れ、ユーザーの共感を呼びやすいため、従来の企業が制作した美麗なクリエイティブよりも高いCTRを記録することが少なくありません。さらに、もう一つの大きな環境変化として、プライバシー保護の観点からの「Cookie規制」の強化が挙げられます。AppleのITP(Intelligent Tracking Prevention)やGoogleのサードパーティークッキー廃止の動きにより、従来得意とされてきたリターゲティング広告などの精度が低下し、新規顧客の獲得効率が悪化しています。このような中で、広告の受け手であるユーザー自身の声(UGC)を活用して広告の説得力を高め、ファーストタッチでのコンバージョン率を向上させることの重要性が増しているのです。

購買プロセスが変化している

SNSの普及は、人々の情報収集行動と購買意思決定プロセスを根本から変えました。かつて、消費者が商品情報を得る手段は、テレビCMや雑誌広告、店頭での確認などが中心でした。しかし現在では、多くの消費者が購買前にSNSや口コミサイトで情報収集を行うのが当たり前になっています。この行動は「ULSSAS(ウルサス)」や「SIPS(シップス)」といった購買行動モデルにも示されています。例えば、ULSSASは「UGC(ユーザー投稿)→Like(いいね)→Search1(SNS検索)→Search2(Google/Yahoo!検索)→Action(購買)→Spread(拡散)」というプロセスを表しており、購買の起点と終点の両方にUGC(ユーザーによる情報発信・拡散)が存在していることが特徴です。消費者は、企業が発信する公式情報(広告やウェブサイト)を確認するだけでなく、むしろそれ以上に、SNS上で他のユーザーがどのような評価をしているか、どのような使い方をしているかといった「リアルな実態」を重視します。アパレルであれば「自分の身長と近い人の着用感が見たい」、コスメであれば「自分の肌質と似た人のレビューを参考にしたい」といった、極めてパーソナルなニーズに対して、UGCは最適な答えを提供してくれます。この購買プロセスの変化に対応し、広告やLPの段階で、顧客が探し求めるであろうUGCを先回りして提示することは、彼らの不安を解消し、購買への確信を深めさせ、最終的なコンバージョンへとスムーズに導くための、現代の獲得型広告における必須の戦略と言えるでしょう。

UGCのメリットとは

UGCを獲得型広告の戦略に組み込むことで、具体的にどのようなメリットが得られるのでしょうか。ここでは、コンバージョン率や広告効率の向上に直結する5つの主要なメリットを詳しく解説します。

共感や信頼感を得やすい

UGC最大のメリットは、企業発信の広告では得難い「共感」と「信頼感」を醸成できる点です。前述の通り、消費者は広告に対して一定の警戒心を持っています。しかし、自分と同じような立場や悩みを持つ一般ユーザーからの「この商品を使って悩みが解決した」「こんな風に生活が便利になった」といったリアルな声は、広告特有の壁を越えて心に響きます。例えば、化粧品のLPで、企業が用意したモデルが「素晴らしい潤いです」と語るよりも、実際に商品を使ったであろう一般ユーザーの「乾燥肌で悩んでいた私が、朝までしっとり感を実感できました!」というレビューの方が、同じ悩みを持つ見込み客にとっては遥かに説得力を持ちます。この「自分ごと化」こそが、共感の源泉です。広告クリエイティブにUGCの写真やテキストを使用することで、広告臭が薄まり、友人や知人のSNS投稿を見るような感覚で情報を受け入れてもらいやすくなります。その結果、広告へのエンゲージメントが高まり、クリック率(CTR)の向上に繋がります。さらに、LPにUGCを掲載することで、第三者による客観的な推奨(社会的証明)が生まれ、商品の信頼性が飛躍的に高まります。この信頼感が、購入を迷っているユーザーの背中を押し、最終的なコンバージョン率(CVR)を大きく改善するのです。

記憶に残りやすい

UGCは、一方的に情報が流れてくる従来の広告と比較して、ユーザーの記憶に定着しやすいという特性があります。テレビCMやWeb広告は、その瞬間は目にしても、数分後には内容を忘れてしまうことが少なくありません。しかし、UGC、特にSNS上で友人やフォローしている人が発信した情報は、よりパーソナルな情報として認識され、記憶に残りやすくなります。これは、情報が単なるデータとしてではなく、特定の人物と結びついた「ストーリー」として処理されるためです。さらに、UGCは「双方向性」を持つ点も記憶への定着を促します。ユーザーは、良いと感じたUGCに対して「いいね」を付けたり、コメントを返したり、保存したりといった能動的なアクションを起こすことができます。このエンゲージメント行為が、情報との接触をより深い体験へと変え、記憶への定着を強固なものにします。獲得広告の観点では、これは非常に重要です。たとえ広告をクリックしたその場では購入に至らなかったとしても、記憶に残ったUGCが後日、「そういえば、あの商品、あの人が良いって言ってたな」と思い出すきっかけとなり、再検索からのコンバージョン(間接コンバージョン)に繋がる可能性があるからです。広告効果を一過性のものに終わらせず、持続的な影響力を持たせる上で、UGCの記憶定着効果は大きな武器となります。

顧客ロイヤリティが向上する

顧客ロイヤリティとは、顧客が特定の企業やブランド、商品に対して抱く「信頼」や「愛着」を指します。UGCは、この顧客ロイヤリティの向上にも間接的に貢献し、結果としてLTV(Life Time Value:顧客生涯価値)の高い優良顧客の育成に繋がります。ユーザーが自ら時間と労力を使って商品に関する投稿を行うという行為は、その商品やブランドへの関与度を高め、愛着を深めるきっかけとなります。これは「自己正当化」の心理にも通じ、自分が推奨したものをより好きになる傾向があるためです。さらに、企業側がそのUGCを発見し、公式アカウントで紹介したり、広告クリエイティブに採用したりすることで、投稿したユーザーは「自分の声が企業に認められた」「ブランドの一員として貢献できた」という特別な満足感を得ることができます。このポジティブな体験は、顧客ロイヤリティを飛躍的に高め、再購入や関連商品の購入を促す強力な動機付けとなります。また、他のユーザーも「この企業は顧客の声を大切にしている」という印象を抱き、ブランド全体への好感度が高まります。ロイヤリティの高い顧客は、継続的に商品を購入してくれるだけでなく、新たな質の高いUGCを生み出してくれるという好循環の起点にもなります。短期的な獲得効率の改善だけでなく、中長期的な事業成長の基盤を築く上でも、UGCを介した顧客との良好な関係構築は極めて重要です。

製作コストを抑えられる

これは獲得型広告を運用する担当者にとって、非常に直接的かつ実践的なメリットです。通常、広告クリエイティブやLP用のコンテンツを制作するには、企画、撮影、デザイン、ライティングなど、多くの時間、人員、そして費用が必要です。モデルやカメラマン、スタジオなどを手配すれば、そのコストは数十万円から数百万円に及ぶことも珍しくありません。しかし、UGCを活用すれば、これらの製作コストを大幅に抑制することが可能です。ユーザーがすでに生成してくれた質の高い写真や動画、テキストを、許諾を得た上で活用するため、クリエイティブ制作にかかる費用を限りなくゼロに近づけることができます。これにより、捻出できた予算を広告の配信費用に充当し、より多くの見込み顧客にアプローチしたり、他のマーケティング施策に投資したりといった、柔軟な予算配分が可能になります。さらに重要なのは、コスト削減が「テストの高速化」を可能にする点です。低コストで多様なパターンの広告クリエイティブを量産できるため、様々なUGCを使ってA/Bテストを頻繁に実施し、「勝ちクリエイティブ」を迅速に発見することができます。これにより、広告の最適化サイクルが加速し、CPAの改善やCVRの向上といった成果に短期間で到達できる可能性が高まるのです。UGC活用は、単なるコスト削減策ではなく、広告運用のPDCAを高速化させ、費用対効果を最大化するための戦略的な一手と言えます。

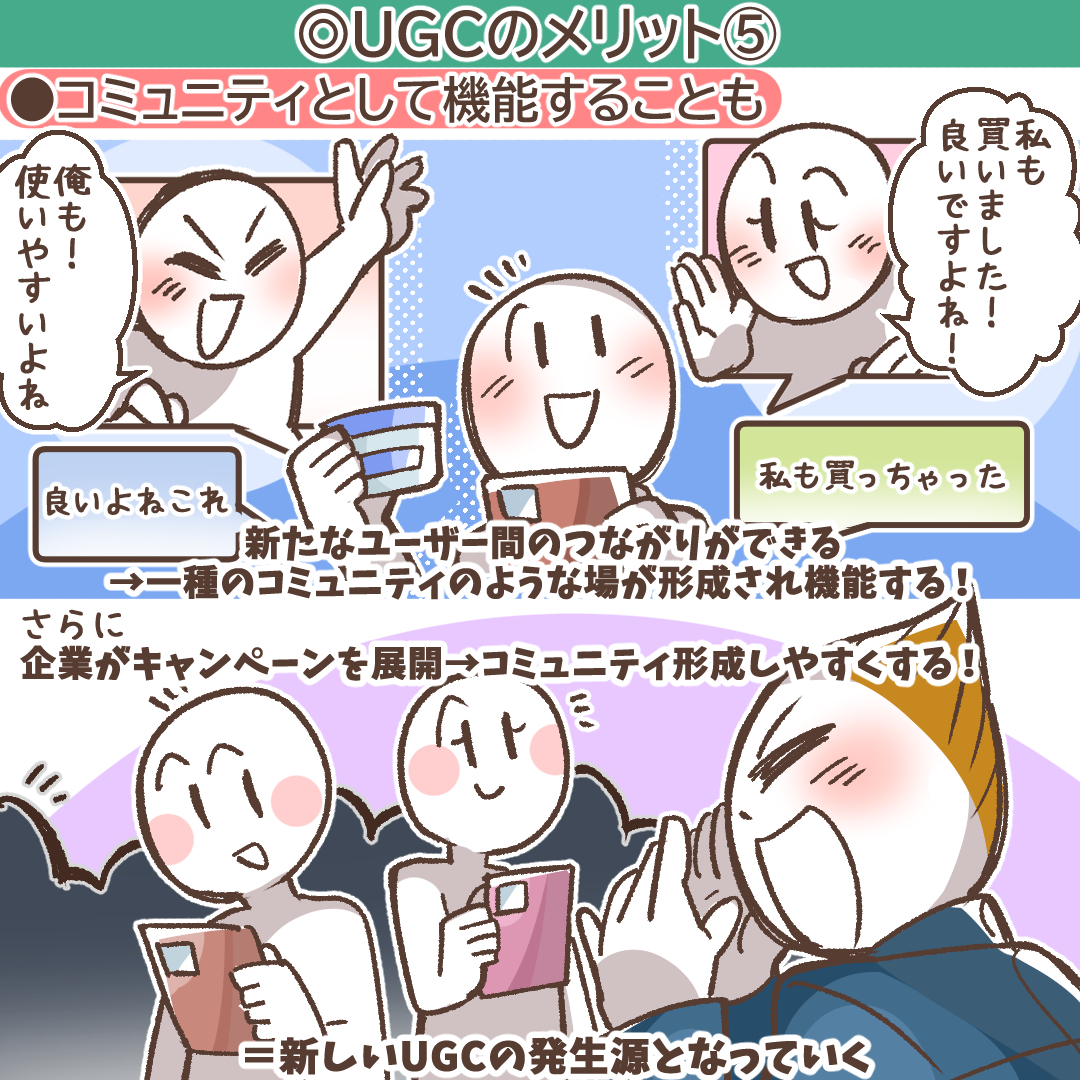

コミュニティとして機能することも

UGCは、個々の投稿が集まることで、ブランドや商品を中心とした一種の「コミュニティ」を形成することがあります。あるユーザーの「このキャンプ用品、最高に使いやすい!」という投稿に対して、「私も持ってます!この部分の使い方が秀逸ですよね」「私はこのアレンジを加えて使ってますよ」といったコメントや返信が付き、ユーザー同士の交流が生まれるケースです。このようなコミュニティは、企業にとって非常に価値のある資産となります。なぜなら、コミュニティ内では、既存顧客による活発な情報交換を通じて、商品の新たな魅力や使い方が発見されたり、初心者の疑問がベテランユーザーによって解決されたりするからです。これにより、既存顧客の満足度やロイヤリティが向上するだけでなく、購入を検討している潜在顧客がコミュニGティに参加することで、疑問や不安を解消し、安心して購入へと進むことができます。LPや商品ページだけでは伝えきれない、ユーザー目線の膨大な情報量が、コンバージョンへの強力な後押しとなるのです。企業は、特定のハッシュタグを設定した投稿キャンペーンなどを実施することで、このコミュニティ形成を意図的に促進することも可能です。例えば、「#〇〇キャンプ」といったハッシュタグを軸にUGCが集まれば、そこはさながらオンライン上のファンミーティング会場のようになります。この熱量の高いコミュニティは、新たな質の高いUGCを継続的に生み出す源泉となり、広告クリエイティブの素材供給源としても機能し、持続的なコンバージョン獲得のサイクルを支える基盤となるでしょう。

UGCのデメリットは

多くのメリットを持つUGCですが、その活用にはいくつかのデメリットや課題も存在します。これらを事前に理解し、対策を講じておくことが、UGCマーケティングを成功させる上で不可欠です。ここでは、実践において直面しがちな3つの主要なデメリットとその対策について解説します。

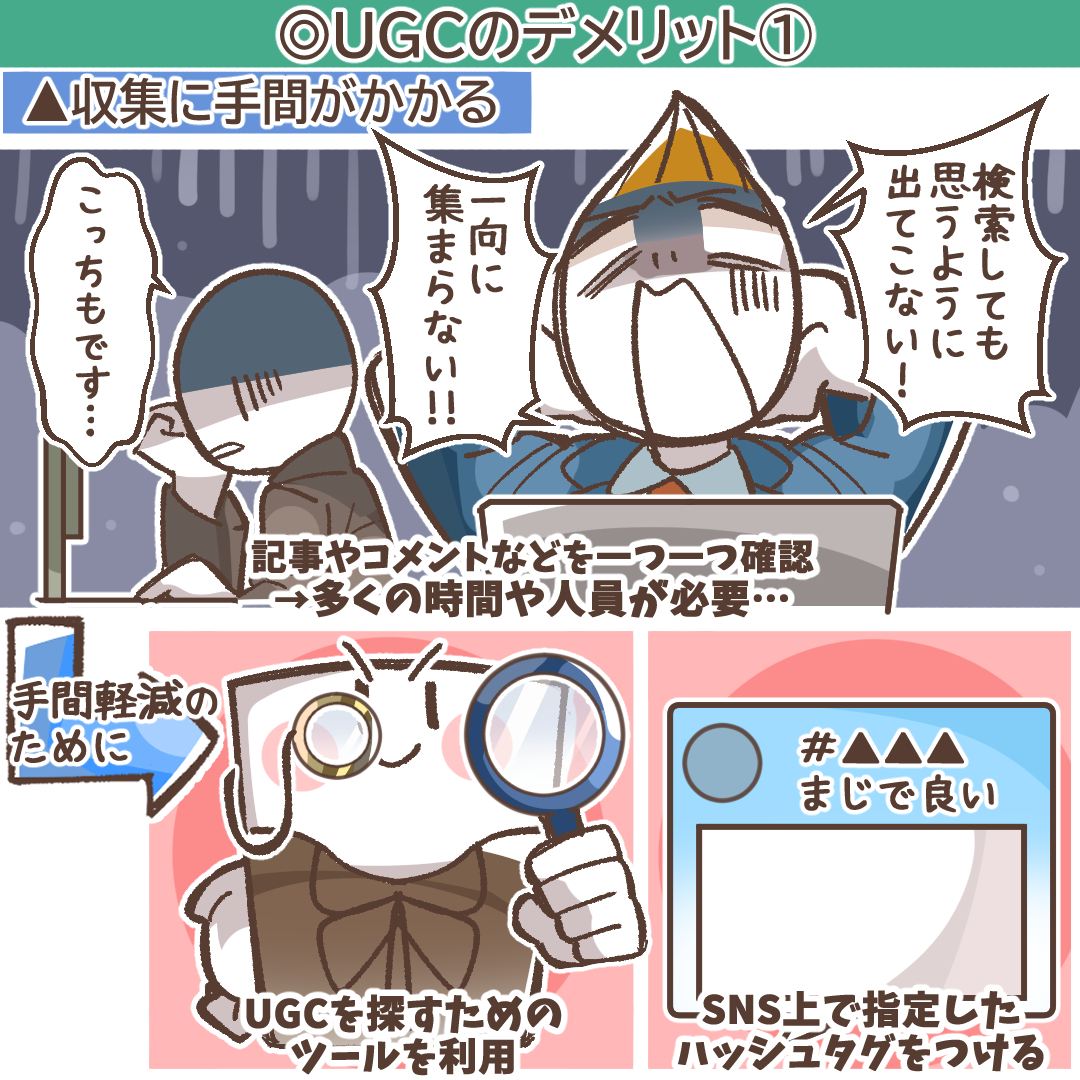

収集に手間がかかる

UGCはユーザーが自発的に生成するため、企業が望むタイミングで、望むだけの量が発生するとは限りません。特に、まだ発売して間もない新商品や、ニッチな商材の場合は、UGCが自然発生するのを待っているだけでは、広告活用に必要な量を確保できない可能性があります。また、UGCを収集する作業自体にも手間がかかります。SNSや口コミサイトで、自社ブランド名や商品名、関連キーワードで検索し、膨大な投稿の中から広告活用に適したものを選び出し、一つひとつ内容を確認していく作業は、多くの時間と人的リソースを要します。この課題に対する解決策は、大きく分けて2つあります。一つは「UGC収集ツールの活用」です。市場には、特定のハッシュタグやキーワードを含むSNS投稿を自動で収集・管理できるツールが数多く存在します。これらのツールを導入することで、手作業による収集の手間を大幅に削減し、効率的にUGCをストックすることが可能になります。もう一つは「UGC生成を促す施策の実施」です。後述するハッシュタグキャンペーンや、商品購入者へのレビュー依頼などを通じて、UGCが生まれやすい環境を能動的に作ることで、収集の母数を増やすことができます。いずれにせよ、UGC活用は「待ち」の姿勢ではなく、「攻め」の姿勢で収集の仕組みを構築することが重要です。

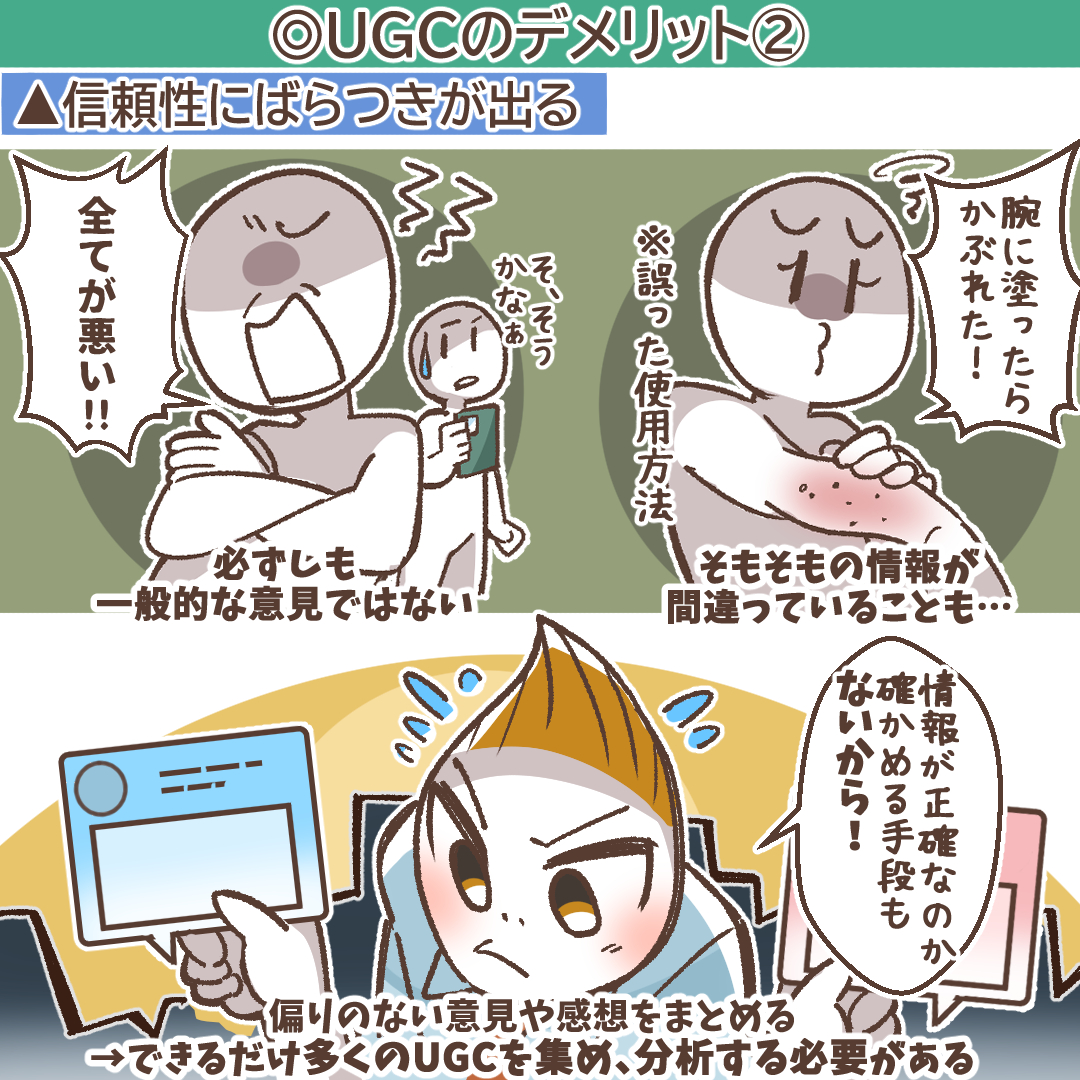

信頼性にばらつきが出る

UGCの強みは「リアルな声」であることですが、それは同時に「情報の正確性が保証されていない」というデメリットにも繋がります。UGCはあくまで一般のユーザー個人の主観に基づく感想や意見であり、その内容が客観的な事実と異なる場合や、誤った情報を含んでいる可能性も否定できません。例えば、「このサプリを飲んだら1ヶ月で10kg痩せた」といった投稿は、個人の体験としては事実かもしれませんが、薬機法に抵触する可能性のある表現であり、その効果を万人に保証するものではありません。また、競合他社による意図的なネガティブキャンペーンや、一部のユーザーの極端に偏った意見が、商品全体の評価であるかのように誤解されてしまうリスクもあります。このデメリットへの対策は、「量の確保」と「ファクトチェック」です。できるだけ多くのUGCを収集・分析することで、個別の極端な意見に惑わされることなく、全体的な評価の傾向を客観的に把握することができます。LPや広告にUGCを掲載する際には、できるだけ複数の異なる意見をバランス良く見せることで、情報の偏りをなくし、ユーザーが総合的に判断できる材料を提供することが重要です。また、明らかに事実と異なる情報や、法令に抵触する可能性のある表現を含むUGCは、活用を避けるという厳格な基準を持つ必要があります。UGCの信頼性を担保するのは、それを活用する企業側の責任なのです。

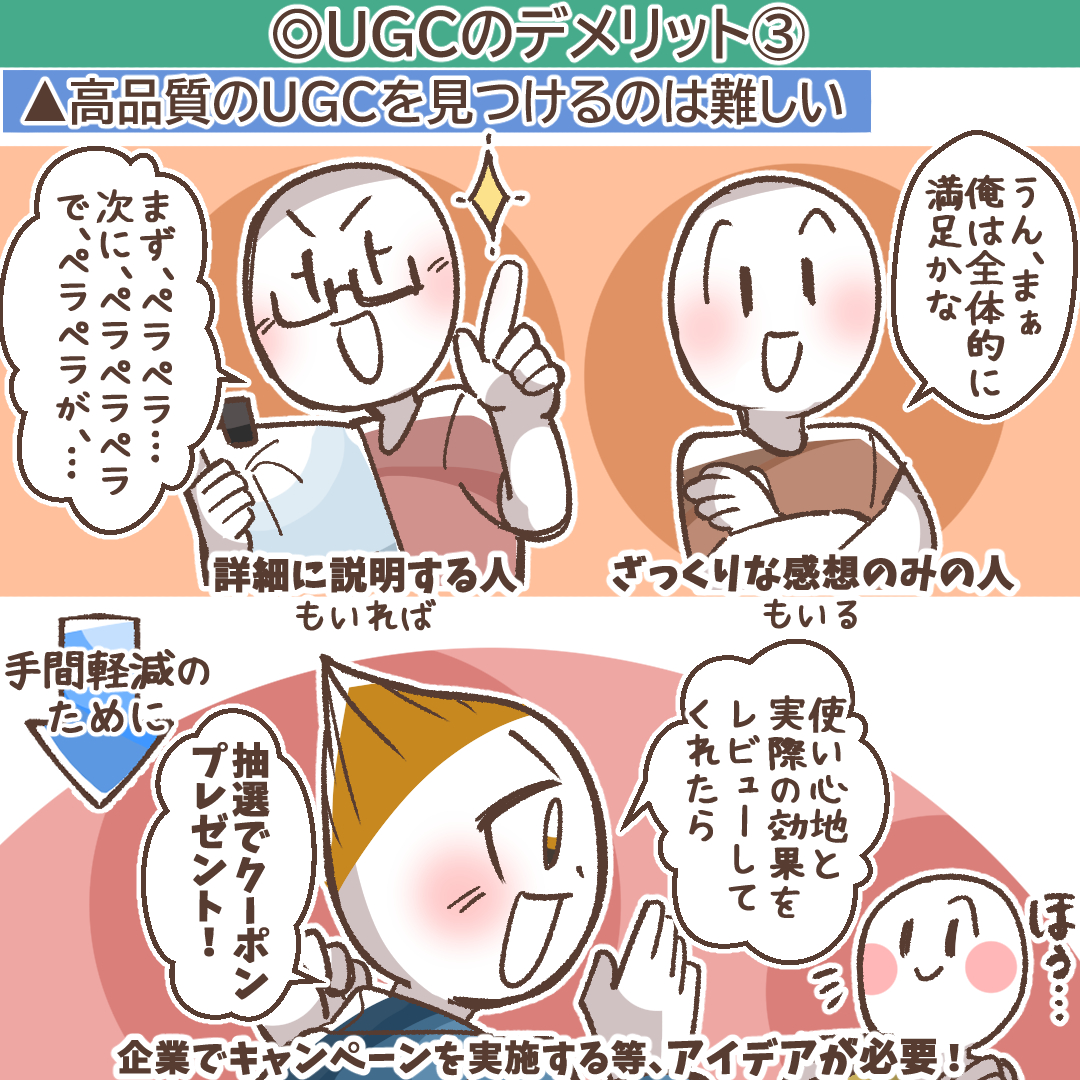

高品質のUGCを見つけるのは難しい

広告クリエイティブやLPで活用する上で、「質」の高いUGCを見つけ出すことは、しばしば困難を伴います。ここで言う「質」とは、単にポジティブな内容であることだけを指すのではありません。獲得広告の成果に繋がる質の高いUGCには、以下のような要素が求められます。

- ビジュアルの明確さ: 商品がはっきりと、魅力的に写っているか。使用シーンが具体的にイメージできるか。

- テキストの具体性: 「良かった」といった抽象的な感想ではなく、「〇〇という悩みが、この機能のおかげで解決した」といった具体的なベネフィットが語られているか。

- 独自性のある視点: 企業側が想定していなかったような商品の使い方や、ユニークな評価ポイントが含まれているか。

- ポジティブな感情表現: 使用した際の喜びや驚きといった、ポジティブな感情が伝わってくるか。

数多く存在するUGCの中から、これらの要素をすべて満たす「お宝」のような投稿を見つけ出すのは、砂金を探すような地道な作業です。この課題に対しては、やはり「UGC生成を促す施策」が有効な対策となります。例えば、UGC投稿キャンペーンを実施する際に、単にハッシュタグを付けて投稿してもらうだけでなく、「〇〇を使っている様子の写真を投稿」「あなただけのおすすめの使い方を教えて」といったテーマ(お題)を設定することで、企業が求めるクオリティや内容のUGCが生成される確率を高めることができます。また、優れたUGCを投稿してくれたユーザーを公式アカウントで表彰したり、インセンティブを提供したりすることで、他のユーザーの投稿意欲とクオリティ意識を刺激するというアプローチも効果的です。高品質なUGCは待つのではなく、育てるもの、という発想が求められます。

UGCを利用する流れ

UGCを活用して広告効果を最大化するためには、戦略的なプロセスが必要です。ここでは、UGCをビジネス成果に繋げるための基本的な3つのステップ「収集」「分析」「活用」について、具体的なアクションとともに詳しく解説します。

UGCを収集する

最初のステップは、広告やLPで活用するための素材となるUGCを収集することです。UGC収集のアプローチは、大きく「プル型」と「プッシュ型」に分けられます。

プル型収集(能動的に創出・収集する)

これは、企業側から積極的に働きかけてUGCの生成を促し、それを収集する方法です。代表的な手法が「SNSハッシュタグキャンペーン」です。特定のハッシュタグ(例:#商品名と私)を設定し、そのハッシュタグを付けた投稿をユーザーに促します。優れた投稿には賞品を提供するなどのインセンティブを用意することで、短期間で質の高いUGCを大量に集めることが可能です。キャンペーンを設計する際は、参加のハードルを低くすること(例:写真投稿だけでなくコメントだけでも可とする)、そして二次利用に関する許諾を応募規約に明記しておくことが重要です。

プッシュ型収集(既存顧客に依頼する)

これは、既に商品を購入してくれた顧客に対して、レビュー投稿を依頼する方法です。ECサイトであれば、商品到着後、一定期間が経過したタイミングで「商品のご感想をお聞かせください」といった内容のフォローアップメールを送信し、レビュー投稿ページへ誘導します。レビューを投稿してくれた顧客に次回使えるクーポンなどを提供することで、投稿率を高めることができます。この方法は、購入意欲の高い顧客のリアルな声を集められるため、コンバージョンに近い場所(商品ページなど)で活用するのに非常に有効なUGCを確保できます。

これらの方法と並行して、前述のUGC収集ツールを活用し、SNSやウェブ上での自社に関する言及を網羅的にモニタリングすることも重要です。企業が意図しない場所で生まれる、予期せぬ素晴らしいUGCを発見できる可能性もあります。

UGCを分析する

収集したUGCは、ただ闇雲に活用しても効果は限定的です。次のステップとして、目的達成に貢献するUGCを選定し、その内容を分析することが不可欠です。分析の際には、まず「どのようなUGCがコンバージョンに繋がりやすいか」という基準(KGI/KPI)を明確に設定する必要があります。例えば、以下のような観点でUGCを分類・評価します。

- コンテンツのタイプ: テキストレビュー、写真、動画など。ビジュアル要素はCTRや滞在時間への影響が大きい。

- 言及されているベネフィット: 価格の安さ、機能性の高さ、デザインの良さ、問題解決への貢献度など、どのような価値が評価されているか。

- 投稿者の属性: 年代、性別、ライフスタイルなど。ターゲット顧客層と一致しているか。

- 投稿のセンチメント: ポジティブ、ネガティブ、ニュートラル。ポジティブなUGCは広告やLPの信頼性向上に、ネガティブなUGCは商品改善のヒントに活用する。

これらの基準に基づいてUGCを分析することで、「当社のメインターゲットである30代女性には、商品の『時短』というベネフィットが響いている」「写真付きのUGCは、テキストのみのUGCに比べてエンゲージメントが2倍高い」といったインサイトが得られます。この分析結果が、次の「活用」フェーズにおける施策の精度を大きく左右します。大量のUGCを効率的に分析するためには、AIによるテキストマイニングや画像解析機能を備えたUGC活用ツールを利用するのも有効な手段です。

UGCを活用する

分析・選定したUGCを、いよいよ実際のマーケティング施策に落とし込んでいきます。UGCの活用先は多岐にわたりますが、獲得型広告の文脈では特に以下の活用法が効果的です。

1. 広告クリエイティブへの活用

ユーザーが投稿したリアルな写真や動画、テキストを広告クリエイティブに組み込みます。洗練されたプロの素材よりも、生活感のあるUGCの方が「広告っぽさ」が薄れ、ユーザーの共感を呼び、結果として高いクリック率(CTR)やコンバージョン率(CVR)に繋がるケースが数多く報告されています。様々なパターンのUGCでクリエイティブを制作し、A/Bテストを繰り返すことで、最も効果の高い「勝ちパターン」を見つけ出します。

2. ランディングページ(LP)・ECサイトへの活用

LPのファーストビューや、購入ボタンの直上、商品詳細セクションなどにUGCを掲載します。これにより、サイトを訪れたユーザーの不安や疑問を解消し、「この商品は信頼できる」「多くの人が満足している」という安心感を与え、購入への最後の一押しとなります。特に、Instagramの投稿などをサイトに埋め込めるツールを活用すれば、常に最新のUGCを動的に表示させることができ、サイトの信頼性と鮮度を保つ上で非常に効果的です。

3. 商品開発・サービス改善への活用

UGCは、顧客の隠れたニーズや不満の宝庫です。特にネガティブな内容のUGCは、自社が気づいていない商品の欠陥やサービスの課題を浮き彫りにしてくれます。「この商品のパッケージが開けにくい」「アプリのこの機能が使いづらい」といった具体的なフィードバックを真摯に受け止め、改善に繋げることで、顧客満足度を高め、より競争力のある商品・サービスへと進化させることができます。改善後は、「お客様の声を元に、ここを改善しました」と報告することで、顧客の声を大切にする企業としての姿勢を示すことも可能です。

UGCを活用するときの注意点

UGCは非常に強力なマーケティング資産ですが、その活用には法務・コンプライアンス上の注意が不可欠です。特に近年は関連法規の改正も進んでおり、知らなかったでは済まされない事態に陥るリスクもあります。ここでは、企業がUGCを活用する上で絶対に遵守すべき4つの重要な注意点を徹底的に解説します。

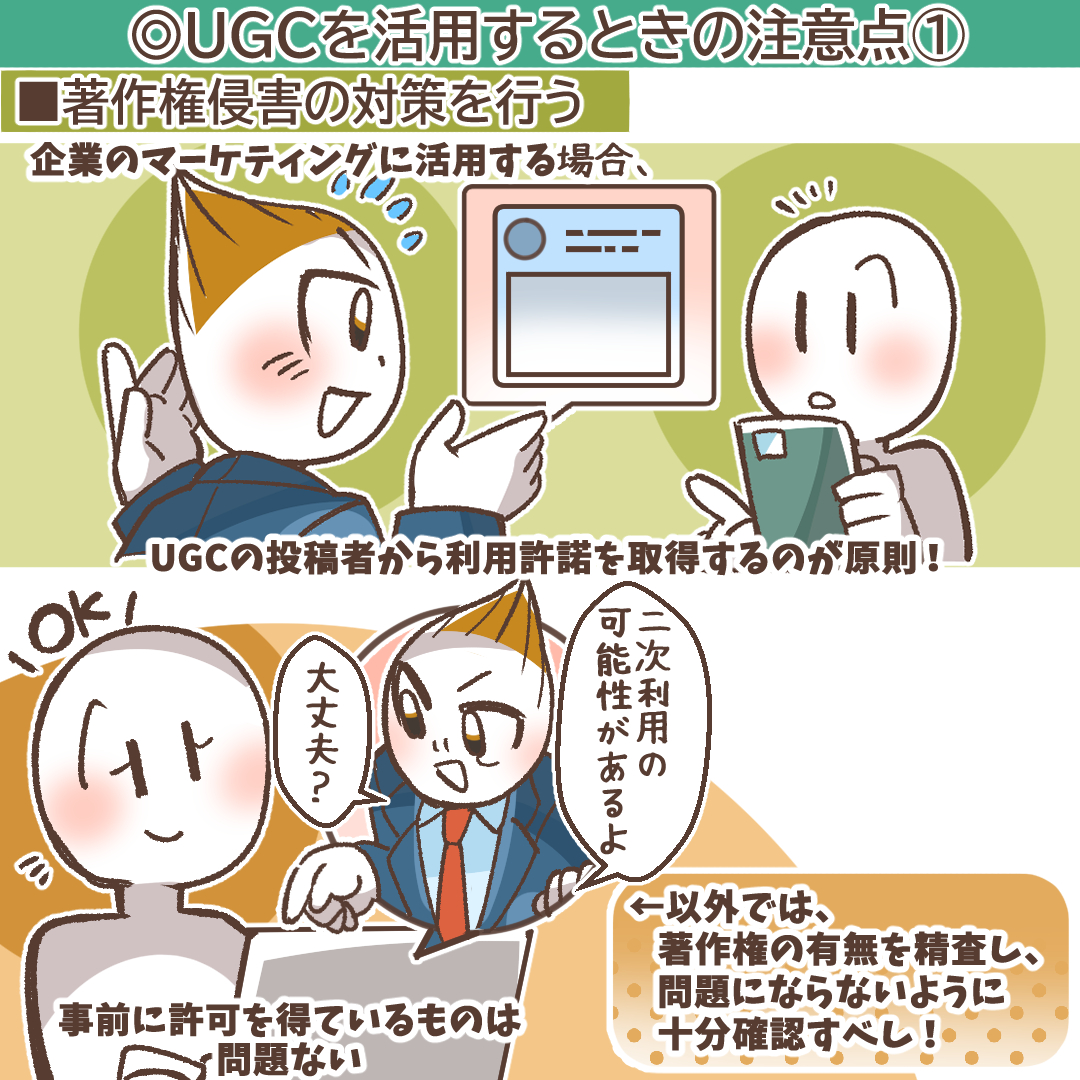

著作権侵害の対策を行う

UGCの著作権は、原則としてそれを創作したユーザー本人に帰属します。したがって、企業がユーザーの投稿(写真、動画、テキストなど)を無断で自社の広告やウェブサイトに転載・利用する行為は、著作権侵害にあたります。これは、たとえ公開されている投稿であっても同様です。UGCをマーケティングに活用する際は、必ず投稿者本人から「利用許諾」を取得しなければなりません。許諾を得るための具体的な手順は以下の通りです。

- 投稿者への連絡: SNSのダイレクトメッセージ(DM)やコメント機能などを通じて、投稿者に連絡を取ります。その際、自社の公式アカウントであることを明確に示し、丁寧な言葉で依頼することが重要です。

- 利用目的の明示: 「貴方の素敵な投稿を、弊社の広告クリエイティブおよび公式サイトにてご紹介させていただきたく、ご連絡いたしました」のように、UGCを「どこで」「どのように」利用したいのかを具体的に伝えます。利用範囲(Webのみ、印刷物も含むなど)や利用期間についても、可能な限り明確に提示することが後のトラブルを防ぎます。

- 許諾の確認: 投稿者から承諾の返信を得て、初めてUGCを利用することができます。このやり取りは、万が一の際に証拠となるため、必ず記録として保存しておきましょう。

例外として、ハッシュタグキャンペーンなどを実施する際に、応募規約の中に「投稿されたコンテンツは、当社の広告宣伝活動に利用させていただく場合があります」といった形で、二次利用に関する包括的な許諾条項を設けておく方法もあります。ただし、この場合もユーザーが規約を認識していることが前提となるため、規約への同意を参加条件とすることを明確に周知する必要があります。いずれにせよ、他者の創作物を利用するという意識を常に持ち、敬意を払った丁寧な対応を心がけることが最も重要です。無断利用が発覚した場合、損害賠償請求や企業の信頼失墜といった深刻な事態を招きかねません。

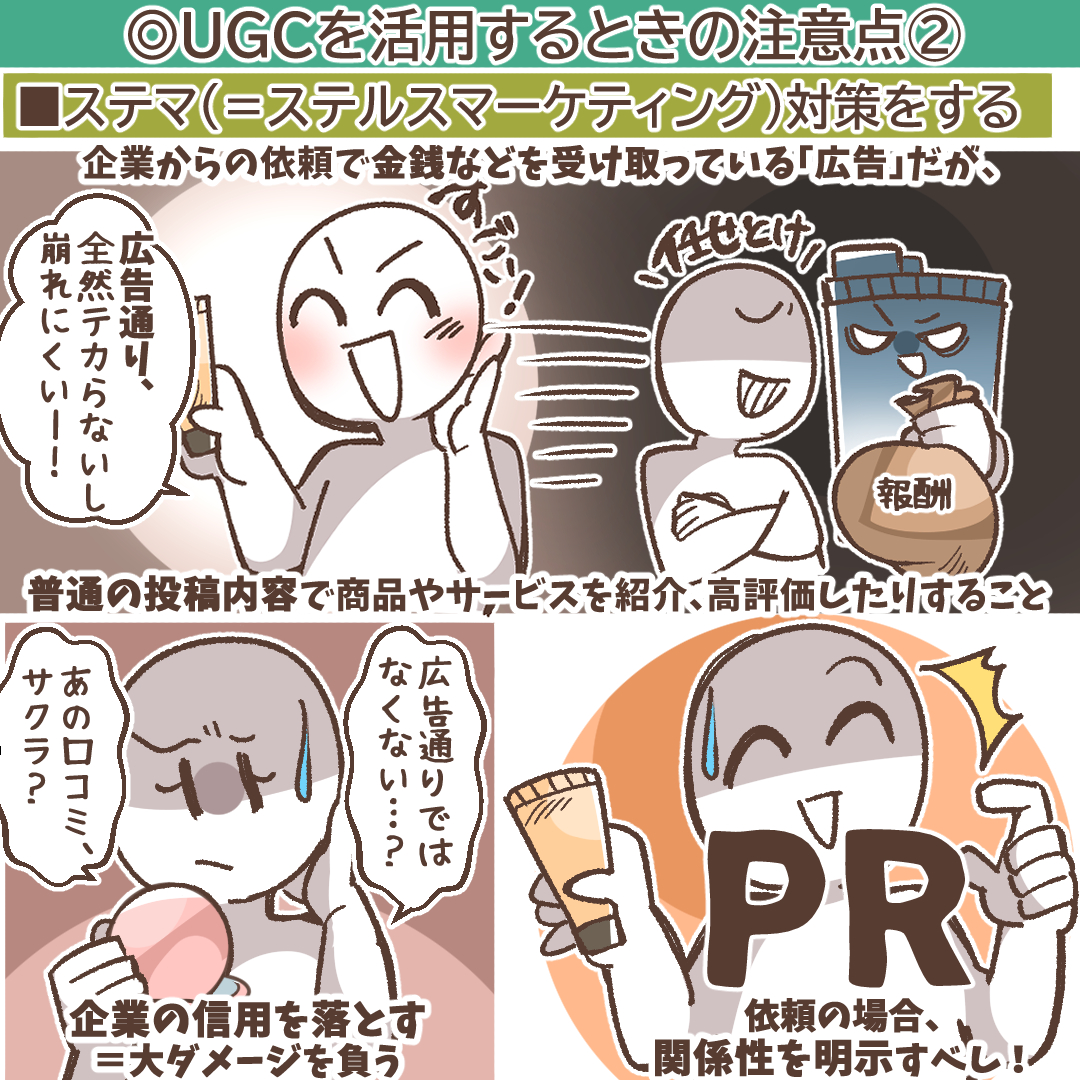

ステマ対策をする

2023年10月1日、景品表示法が改正され、ステルスマーケティング(通称:ステマ)が新たに規制の対象となりました。これは、UGC活用において極めて重要な変更点です。ステマとは、企業が金銭や物品などの対価を提供しているにもかかわらず、その事実を隠して、あたかも第三者の純粋な感想であるかのように見せかけて商品やサービスを宣伝する行為を指します。今回の法改正により、広告主(企業)がインフルエンサーや一般ユーザーに依頼して行わせた投稿で、「広告」であることが一般消費者に分からないものは、景品表示法違反(不当表示)と見なされることになりました。

UGC活用の文脈で注意すべきは、「企業と投稿者の間に対価の授受があるか否か」です。例えば、以下のようなケースは「広告」と見なされ、適切な表示がなければステマ規制に抵触する可能性があります。

- インフルエンサーに金銭を支払って、商品レビューを投稿してもらう。

- 一般ユーザーに商品を無償で提供し、SNSでの投稿を依頼する(投稿が義務ではなくても、実質的な依頼と見なされる場合がある)。

- ハッシュタグキャンペーンで、投稿を応募条件として高額な賞品を提供する。

これらの「広告」にあたるUGCを活用、または発生させる際には、「広告」「PR」「プロモーション」「〇〇社提供」といった、一般消費者が広告であることが明確に分かる表示を、投稿内の分かりやすい場所に行う必要があります。一方で、ユーザーが完全に自発的に、何の対価も受け取らずに投稿した純粋なUGCは、この規制の対象外です。しかし、そのUGCを企業が広告クリエイティブとして利用する場合は、そのクリエイティブ自体が「広告」であるため、広告プラットフォームの規約に則った適切な表示が求められます。ステマ規制への違反は、措置命令の対象となるだけでなく、企業の社会的信用を根底から揺るがす重大なコンプライアンス違反です。UGCと広告の境界線を正しく理解し、透明性の高い情報発信を徹底することが不可欠です。

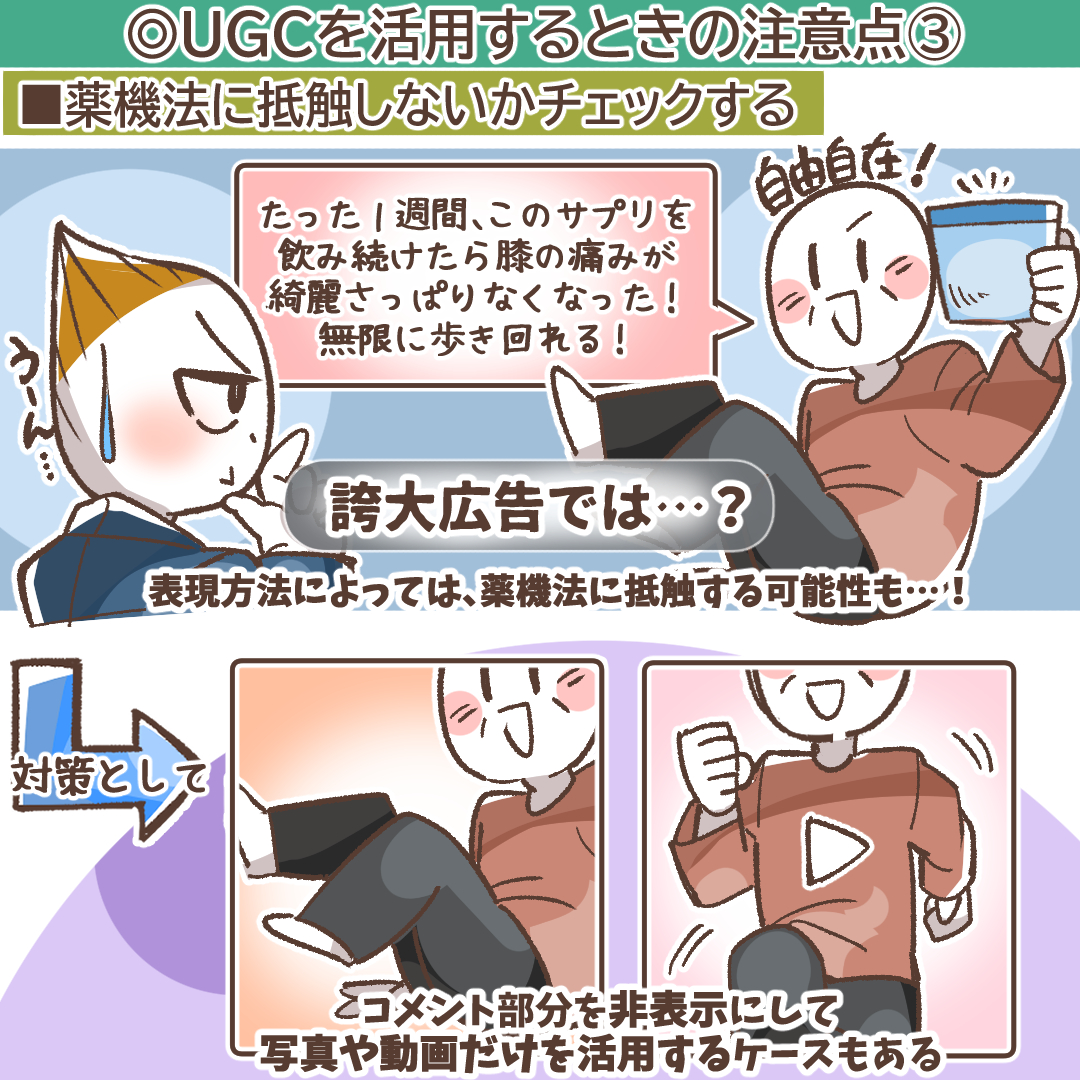

薬機法に抵触しないかチェックする

化粧品、健康食品、サプリメント、美容機器、医薬品といった商品を扱う企業にとって、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の遵守は絶対条件です。薬機法では、承認されていない効果効能をうたう広告(誇大広告)が厳しく禁止されています。重要なのは、この広告規制が「企業が作成した広告物だけでなく、企業がマーケティングに活用するUGCにも適用される」という点です。たとえ一般ユーザーの個人の感想であっても、それを企業が自社の広告やLPに掲載した時点で、その内容は企業の広告表現と見なされます。したがって、UGCに薬機法違反の表現が含まれていないか、事前に厳密にチェックする必要があります。

例えば、以下のような表現は薬機法に抵触する可能性が非常に高いです。

- 化粧品: 「シミが消える」「シワがなくなる」「アンチエイジング」

- 健康食品: 「飲むだけで痩せる」「ガンが治る」「生活習慣病を予防」

- 医療機器でない雑貨: 「肩こりが解消する」「血行を促進する」

対策としては、まず社内で薬機法の広告ガイドラインに関する知識を徹底することが第一です。その上で、UGCを活用する際には、法務部門や専門家のチェックを経る体制を構築することが望ましいです。リスクを回避するための一つのテクニックとして、問題となる可能性のあるテキスト部分は利用せず、ユーザーが投稿した写真や動画のビジュアル部分のみを、許諾を得て活用するという方法もあります。ビジュアルはテキストよりも雄弁に商品の魅力を伝えることができる場合も多く、有効な選択肢の一つです。いずれにせよ、薬機法への抵触は、行政処分や課徴金納付命令といった厳しい罰則の対象となります。UGCのリアルな表現力を活かしつつも、法規制の範囲を逸脱しない、慎重な運用が求められます。

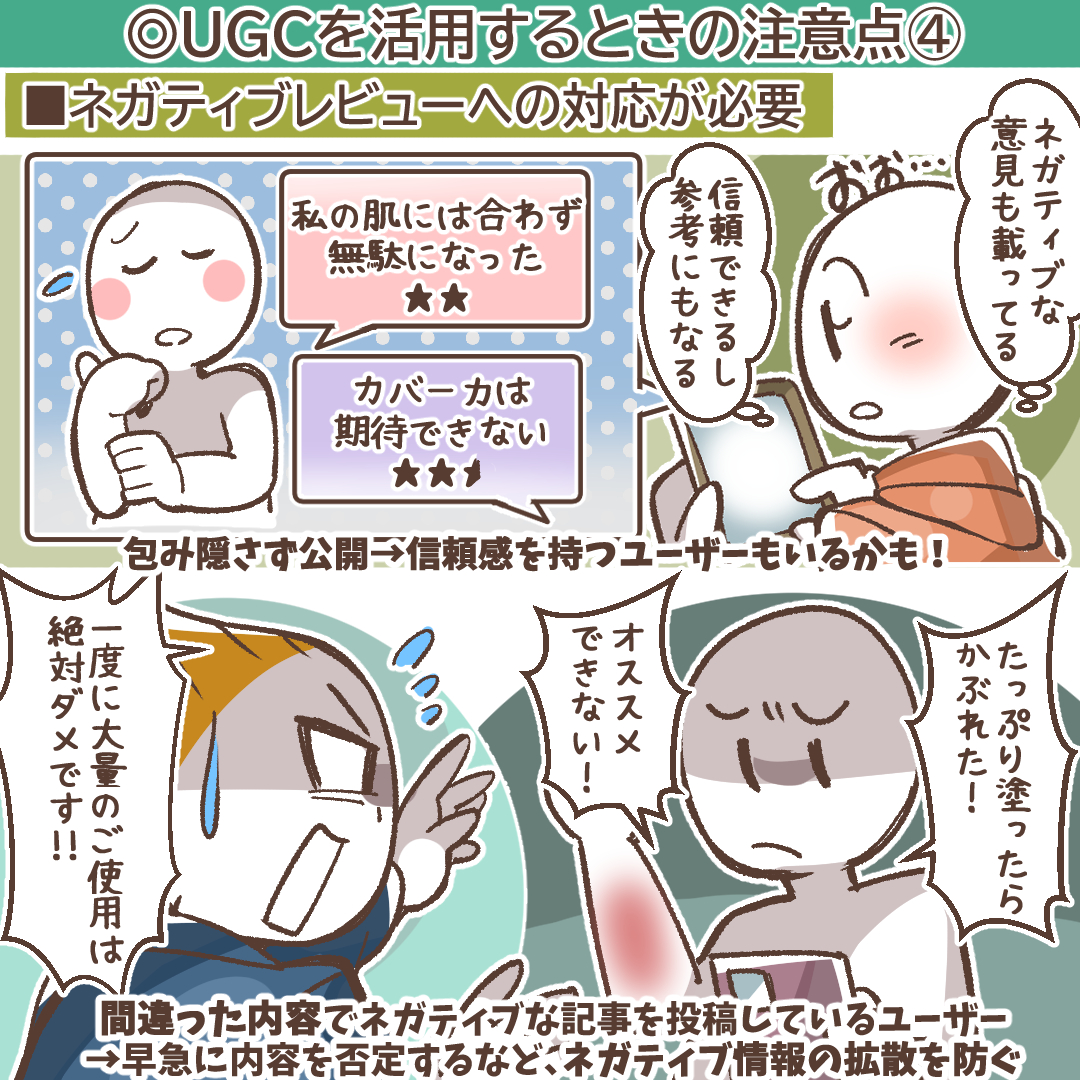

ネガティブレビューへの対応が必要

UGCには、ポジティブな内容だけでなく、「期待外れだった」「使いにくかった」といったネガティブなレビューも当然含まれます。これらのネガティブな声をどう扱うかは、企業の誠実さが問われる重要な局面です。ネガティブレビューを無視したり、意図的に隠したりする行為は、長期的には企業の信頼を損ないます。むしろ、これらの声に真摯に向き合うことで、顧客からの信頼を獲得する機会に変えることができます。

まず、基本的なスタンスとして、LPやECサイトにUGCを掲載する際は、ポジティブなレビューとネガティブなレビューをバランス良く見せることが推奨されます。良い評価ばかりが並んでいると、かえって「企業が良いレビューだけを選んで載せているのではないか」と消費者に不信感を抱かせる可能性があります。多少のネガティブなレビューが混在している方が、サイト全体の情報の信頼性は高まります。

次に、SNSなどで事実と異なる内容や誤解に基づくネガティブな投稿が拡散された場合は、迅速かつ冷静な対応が必要です。感情的に反論するのではなく、企業の公式な立場として、客観的な事実を丁寧に説明し、誤解を解く努力をします。この際、投稿者個人を攻撃するような態度は絶対に避けなければなりません。また、製品の不具合やサービスの不備に関する正当な指摘に対しては、真摯に謝罪し、今後の改善策を具体的に示すことが重要です。ネガティブレビューは、商品開発やサービス改善のための貴重なフィードバックの宝庫です。これらの声を真摯に受け止め、改善に活かすPDCAサイクルを回すことが、顧客満足度の向上と持続的な事業成長に繋がるのです。ネガティブレビューから逃げず、向き合う姿勢こそが、真の顧客志向の企業文化を育みます。

UGCで効果を出すためのポイント

UGCを単に収集・掲載するだけでは、その効果を最大化することはできません。ここでは、UGCを活用して獲得広告のパフォーマンスを継続的に向上させるための、3つの重要なポイントを解説します。

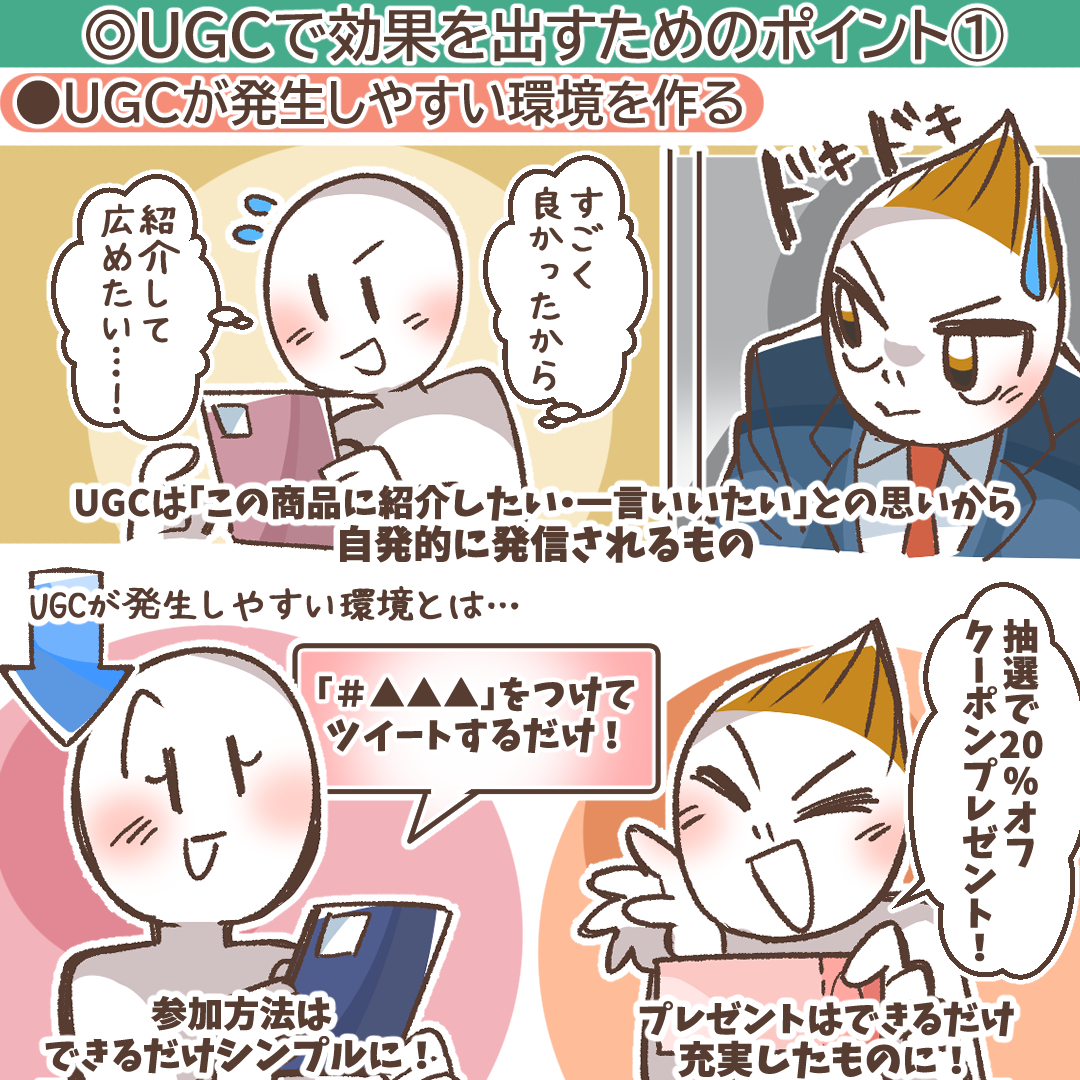

UGCが発生しやすい環境を作る

UGC施策の成否は、質の高いUGCを継続的に、かつ十分な量、確保できるかどうかにかかっています。そのためには、ユーザーがUGCを「投稿したい」と思えるような動機付けと、投稿しやすい環境を意図的に作り出すことが不可欠です。具体的な施策としては、以下のようなものが挙げられます。

- 思わずシェアしたくなる体験の提供: 商品そのものの魅力はもちろんのこと、開封体験(アンボクシング)を楽しくするようなユニークなパッケージデザイン、商品と一緒に送る気の利いたメッセージカード、あっと驚くような梱包など、顧客が「これを誰かに見せたい」と感じるような体験を設計します。

- 参加しやすい投稿キャンペーンの設計: SNSでハッシュタグキャンペーンを実施する際は、参加のハードルをできるだけ低く設定します。例えば、「写真投稿」だけでなく「コメントだけでも応募可」としたり、複雑な応募条件をなくし、ハッシュタグを付けるだけで完了するようにしたりします。また、「あなたのおすすめの使い方」「商品と過ごす最高の瞬間」といった、ユーザーが創造性を発揮しやすいテーマ(お題)を設定することで、投稿の質を高めることができます。

- 適切なインセンティブの提供: 魅力的なプレゼントやクーポンは、UGC投稿の強力な動機付けとなります。ただし、高額すぎるインセンティブは前述のステマ規制に抵触するリスクを高めるため注意が必要です。新商品の先行体験や、限定イベントへの招待といった「特別な体験」をインセンティブとすることも、熱心なファンの心を掴む上で非常に有効です。

- 投稿後のコミュニケーション: ユーザーが投稿してくれたUGCに対して、企業の公式アカウントから「いいね!」や感謝のコメントを返すことも重要です。自分の投稿が企業に認知されたという喜びは、次のUGC生成へのモチベーションに繋がります。

これらの施策を通じて、UGCが自然かつ継続的に生まれる好循環(エコシステム)を構築することが、UGCマーケティング成功の基盤となります。

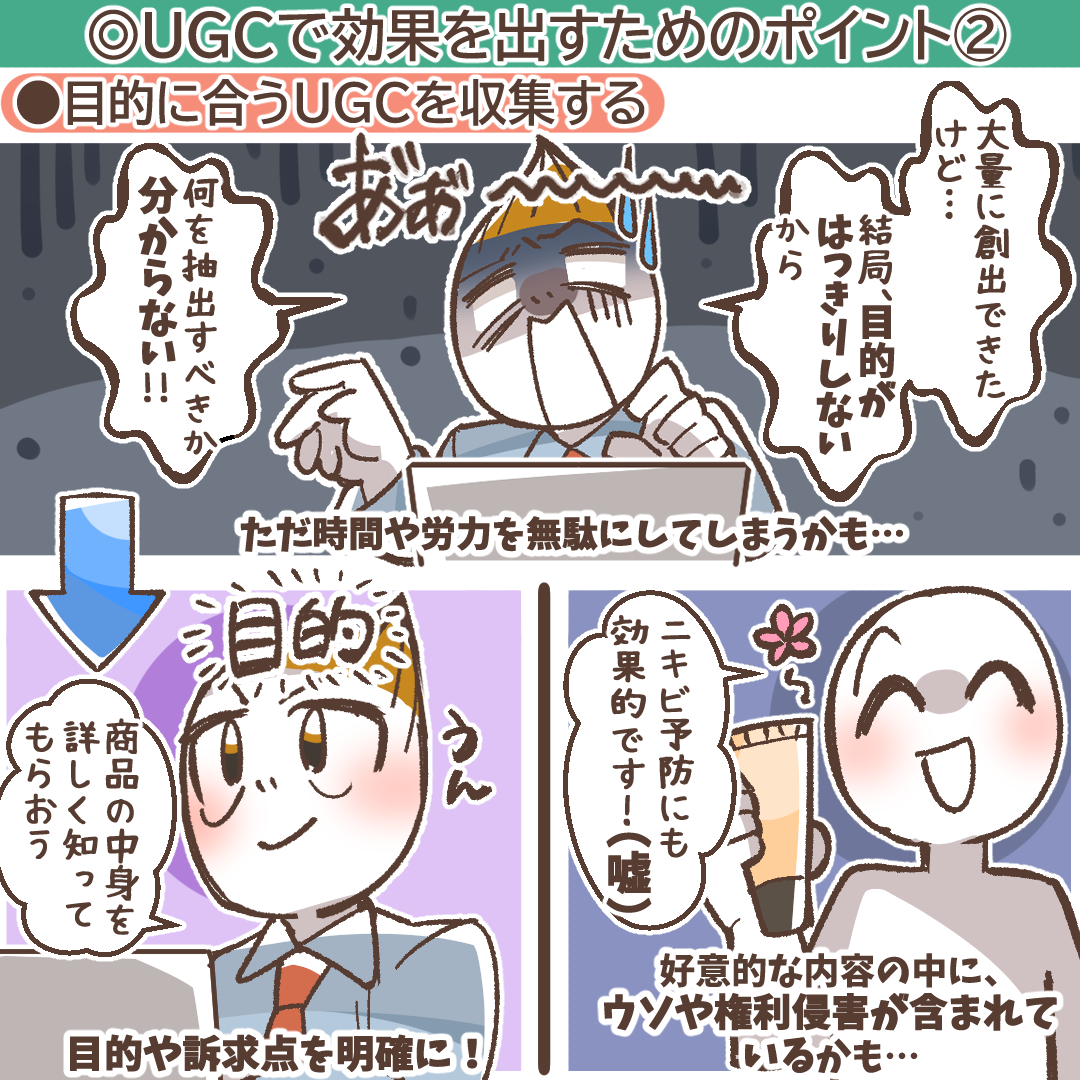

目的に合うUGCを収集する

UGC活用の目的を明確化し、その目的に合致したUGCを戦略的に収集・選定することが、施策の費用対効果を高める上で極めて重要です。例えば、広告のクリック率(CTR)を改善したいのであれば、アイキャッチとして優れ、ユーザーの目を引くようなインパクトのある写真や動画UGCが求められます。一方で、ランディングページ(LP)でのコンバージョン率(CVR)を高めたいのであれば、購入を迷っているユーザーの不安を解消し、信頼性を高めるような、具体的な使用感やビフォーアフターが分かる詳細なレビューテキストや、複数のUGCを組み合わせたコンテンツが有効です。目的を明確にすることで、収集すべきUGCの基準(クリエイティブの質、テキストの具体性、投稿者の属性など)が定まり、収集・分析のプロセスが大幅に効率化されます。また、収集したUGCは、必ずその信憑性と安全性を確認する必要があります。特に、以下のような投稿は、企業の信頼を損なうリスクがあるため、採用を避けるべきです。

- 内容の信憑性が低い投稿: 明らかに誇張された表現や、非現実的な効果をうたうもの。

- 第三者の権利を侵害する投稿: 投稿内に、許諾を得ていない他人の顔や、キャラクター、他社ブランドのロゴなどが写り込んでいるもの。

- 不適切な内容を含む投稿: 公序良俗に反する表現や、差別的な内容、誹謗中傷などが含まれるもの。

UGCは諸刃の剣です。その力を最大限に引き出すためには、目的に沿った戦略的な選定と、リスクを排除するための慎重なフィルタリングの両方が不可欠なのです。

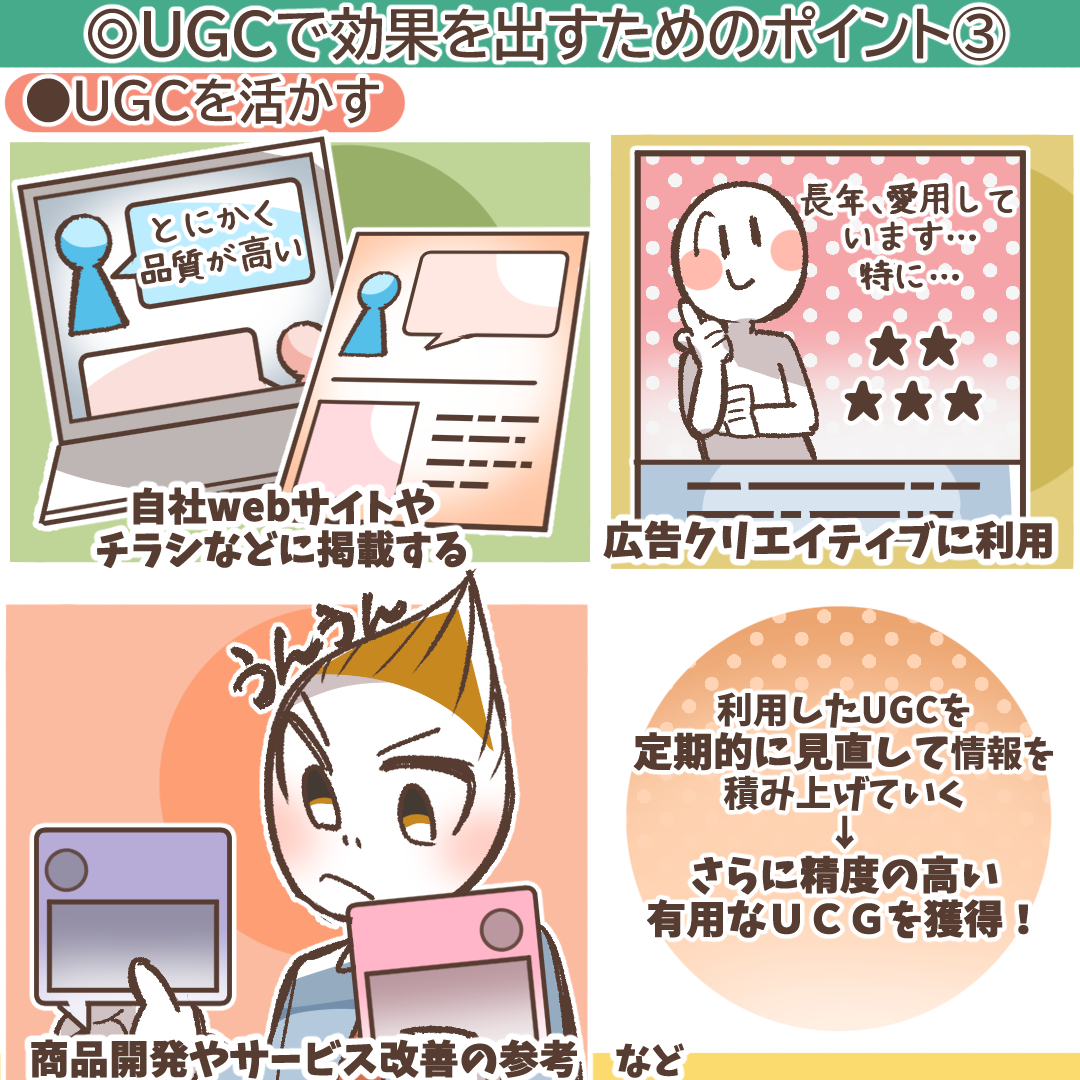

UGCを活かす

収集・選定したUGCを、実際の顧客接点に戦略的に配置し、その効果を最大化するフェーズです。UGCは、一度使って終わりではなく、継続的に効果を測定し、改善していくことで、その価値を何倍にも高めることができる資産です。具体的には、「PDCAサイクル」を回していくことが重要になります。

Plan(計画): まず、「どのUGCを」「どの顧客接点(広告、LP、ECサイトなど)に」「どのように配置するか」という活用計画を立てます。例えば、「LPの購入ボタン上部に、30代女性のポジティブなレビューを3つ掲載し、CVRの向上を図る」といった具体的な仮説を立てます。

Do(実行): 計画に沿って、UGCを実際に広告クリエイティブやウェブサイトに実装します。この際、A/Bテストツールなどを活用し、UGCを掲載したパターンと掲載していないパターンを比較できる環境を整えておくことが理想です。

Check(評価): 施策実施後、設定したKPI(CTR、CVR、滞在時間など)が、仮説通りに変化したかをデータに基づいて評価します。例えば、「UGCを掲載した広告クリエイティブは、掲載していないものに比べてCTRが1.5倍に向上した」「LPにUGCを掲載した結果、直帰率が10%改善し、CVRが1.2倍になった」といった具体的な成果を測定します。

Action(改善): 評価結果をもとに、次の打ち手を考えます。効果のあったUGCは横展開し、他の広告媒体やLPでも活用します。効果のなかったUGCは、その原因を分析し、別のUGCに差し替える、掲載位置を変更するといった改善策を講じます。このサイクルを継続的に回し続けることで、UGC活用のノウハウが社内に蓄積され、広告のパフォーマンスは継続的に向上していきます。UGCは、いわば顧客との共創によって生まれる「生きたコンテンツ」です。その声に耳を傾け、試行錯誤を繰り返すことこそが、UGC活用の本質であり、成功への唯一の道と言えるでしょう。

UGCのまとめ

本記事では、獲得型広告の成果を最大化するという観点から、UGC(ユーザー生成コンテンツ)の基礎知識、活用のメリット・デメリット、そして具体的な実践手法から法的な注意点までを網羅的に解説いたしました。情報過多の時代において、企業からの一方的な広告メッセージはユーザーに届きにくくなっています。その中で、同じ消費者の目線から発信されるUGCの「リアルな声」は、見込み顧客の共感と信頼を獲得し、購買への最終的な意思決定を後押しする、他に代えがたい強力な武器となります。広告クリエイティブにUGCを活用すればクリック率が、ランディングページにUGCを掲載すればコンバージョン率が改善する、といった直接的な効果が多くの企業で実証されています。また、UGCは広告制作コストの抑制や、顧客ロイヤリティの向上、さらには商品開発の貴重なヒントにも繋がる、非常に価値の高いマーケティング資産です。もちろん、その活用には著作権やステマ規制といった法務・コンプライアンス上の正しい理解と慎重な運用が不可欠です。しかし、これらのリスクを適切に管理し、UGCが発生しやすい環境を整え、戦略的なPDCAサイクルを回していくことで、UGCは貴社のビジネスを継続的に成長させるエンジンとなり得ます。これまでの広告運用でCPAの高騰やCVRの伸び悩みに課題を感じているのであれば、ぜひ本記事を参考に、UGCの戦略的な活用を検討してみてはいかがでしょうか。まずは自社の商品やサービスに関するUGCが、SNSやレビューサイトにどれくらい存在しているのかを調査することから始めてみてください。そこには、貴社のビジネスを飛躍させるヒントが眠っているはずです。

当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで

・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安

・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい

・記事に書いてない問題点が発生している

・記事を読んでもよくわからなかった

など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう

▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)