宣伝失礼しました。本編に移ります。

2025年、日本のビジネス界は歴史的な転換点を迎えています。それは、単なる新製品の登場ではありません。私たちの「働く」という概念そのものを根底から覆す、巨大なパラダイムシフトの始まりです。JAPAN AI株式会社が発表したエンタープライズAI開発・運用プラットフォーム「JAPAN AI STUDIO」。この名を聞いて、単なる業務効率化ツールの一つだと考えたなら、その認識は致命的に時代遅れかもしれません。これは、日本企業の生産性を劇的に向上させる「救世主」なのか、それとも、これまで人間が担ってきた知的労働を過去の遺物へと変える「黒船」なのでしょうか。本稿では、この衝撃的なプラットフォームが内包する思想と技術を徹底的に解剖し、あなたの仕事、そして会社の未来がどう変わるのか、その核心に迫ります。

第1章:終わりの始まり。なぜ今、凡庸な「AIツール」では生き残れないのか

現代の日本が直面する課題は、もはや議論の余地がありません。深刻な労働人口の減少と、それに伴う生産性の低下。この構造的な問題に対し、多くの企業はこれまで対症療法に終始してきました。「AIチャットボットを導入して問い合わせ対応を自動化する」「議事録作成ツールで時間短縮を図る」。これらは確かに一定の効果をもたらしましたが、本質的な解決には至っていません。なぜなら、それらはあくまで個別のタスクを効率化する「点」のソリューションに過ぎず、組織全体のワークフローを変革する「面」の力を持たなかったからです。データは各ツールに分散し、AI間の連携は断絶。結局、人間がその間を繋ぐための新たな手作業が発生するという、皮肉な結果すら生み出していました。市場は今、この限界を明確に認識し始めています。企業が求めるのは、もはや単機能の便利な道具ではありません。組織のあらゆる知識と業務プロセスを統合し、AIが自律的に連携して働くための「土台」、すなわちビジネスにおける「オペレーティングシステム(OS)」なのです [1, 2]。JAPAN AI STUDIOは、まさにこの市場の渇望に応える形で、時代の必然として登場したと言えるでしょう。

| 比較軸 | 従来のAIツール(点のソリューション) | AIプラットフォーム(面のソリューション) |

|---|---|---|

| 目的 | 個別タスクの効率化(議事録作成、問い合わせ対応など) | 組織全体のビジネスプロセス自動化、変革 |

| データ | ツールごとにサイロ化・分断 | プロジェクト単位で統合・一元管理 |

| AIの役割 | 人間の作業を補助する「道具」 | 自律的にタスクを遂行する「エージェント(社員)」 |

| 導入効果 | 限定的な業務時間の削減 | 組織全体の生産性向上、ビジネスモデルの変革 |

第2章:主役交代の号砲。「AIエージェントファースト」が示す、人間とAIの新たな関係

JAPAN AI STUDIOの核心を理解するためには、その設計思想である「AIエージェントファースト」という言葉を避けては通れません [1, 2]。これは、従来のソフトウェア開発の常識を180度転換させる、恐ろしくも魅力的な概念です。これまでのシステムは、あくまで「人間」が操作することを前提に設計されていました。しかしJAPAN AI STUDIOは違います。このプラットフォーム上で主役として働くのは、人間ではなく、自律的に思考しタスクを実行する「AIエージェント」なのです。人間はもはや、複数のアプリケーション画面を必死に行き来するプレイヤーではありません。AIエージェントという優秀な部下に対し、自然言語で「何をすべきか」を指示するマネージャーへとその役割を変えるのです [3]。例えば、「来週のA社との商談に向けて、最新の市場データと過去の議事録を基に提案書のドラフトを作成し、関係者のスケジュールを調整して会議を設定して」と指示すれば、AIエージェントがバックグラウンドでCRM、ファイルサーバー、カレンダーツールといった複数のシステムを連携させ、自律的に業務を完結させる。これは単なる自動化ではなく、知的労働のあり方を根本から再定義するものです。この思想は、企業が「AIを導入する」段階から、組織そのものが「AIネイティブ」へと生まれ変わることを促します [4]。それは、人間がAIを使うのではなく、AIが人間を使いこなす未来の入り口なのかもしれません。

【BEFORE】従来の働き方

人間が中心

👨💼

↓

人間が各SaaSツールを個別に操作

↔ ↔

課題:

・手作業による転記ミス

・情報検索の手間

・複数ツールを使いこなすスキルが必要

【AFTER】JAPAN AI STUDIOが実現する働き方

AIエージェントが中心

👨💼 → 🗣️ → 🤖

↓

AIエージェントが各ツールを連携・操作

🤖 🤖

実現すること:

・自然言語での指示のみ

・業務プロセスの完全自動化

・人間はより創造的な判断に集中

図解2:人間とAIの役割逆転

第3章:AIに「会社の記憶」を埋め込む禁断の技術、RAGへの異常な執着

生成AIの最大の欠点、それは平然と嘘をつく「ハルシネーション」です。どれほど流暢な文章を生成できても、その内容が事実に基づかなければビジネスの現場では使い物になりません。この致命的な問題を解決する鍵こそ、JAPAN AIが並々ならぬリソースを投じて独自開発を進める「RAG(Retrieval-Augmented Generation)」技術です [5, 1]。RAGを平たく言えば、「AIに会社の記憶(社内データ)をカンニングさせながら喋らせる技術」です。一般的な生成AIがインターネット上の漠然とした知識しか持たないのに対し、RAGを搭載したAIは、企業内の機密文書、過去の取引記録、顧客データ、技術マニュアルといった、組織固有のクローズドな情報を参照して回答を生成します。これにより、「当社のA製品について、昨年B社からあった技術的な問い合わせ内容と、その解決策を教えて」といった極めて具体的な質問にも、社内文書を根拠に正確無比な回答を返すことが可能になるのです。JAPAN AIは、テキストだけでなく画像データからも情報を検索できる「マルチモーダルRAG」の実装も発表しており [6]、その技術的優位性は明らかです。これは単なる精度向上の話ではありません。企業の最も価値ある資産である「暗黙知」や「組織の記憶」をデジタル化し、AIエージェントに継承させるという、壮大な試みの第一歩なのです。この技術が完成した時、ベテラン社員の頭の中にしかなかったノウハウは、組織全体の共有資産へと変わるでしょう。

|

STEP 1: 質問 ユーザーが「製品Xの保守手順は?」と質問 |

→ |

STEP 2: 検索 (Retrieval) AIが社内データベースを検索し、製品Xの保守マニュアルを発見 |

→ |

STEP 3: 生成 (Generation) 発見したマニュアルの内容を基に、AIが回答を生成 |

| 結果:「製品Xの保守手順は、マニュアルの5ページにある通り、まず電源を切り…」という、社内文書に基づいた正確な回答が出力される。 | ||||

第4章:専門性の終焉か、民主化か。ノーコードが全ビジネスパーソンに与える「開発」という名の権力

これまで、企業のシステム開発は一部の専門家、すなわちIT部門や外部のシステム開発会社が独占する聖域でした。しかし、「JAPAN AI STUDIO」が搭載するノーコード開発機能は、その分厚い壁を静かに、しかし確実に破壊します [1]。ノーコードとは、その名の通り、プログラミングコードを一行も書くことなく、マウス操作だけでAIエージェントや業務の自動化ワークフローを構築できる仕組みです。これは、ビジネスの現場で課題を最もよく知る人事、法務、営業といった非技術部門の担当者自身が、自らの手で解決策を創り出す「AI活用の民主化」を意味します。例えば、採用担当者が「応募者からのメールを自動で解析し、特定のキーワードがあれば面接日程調整のエージェントを起動させる」といったワークフローを、数時間で構築できるようになるのです。この変化がもたらすインパクトは計り知れません。開発スピードは劇的に向上し、外部委託コストは削減され、何よりも現場のニーズに即した改善が高速で繰り返されるようになります。「小さく試して、素早く改善する」というアジャイルな開発サイクルが、専門家の手を借りずに全社的に回り始めるのです [3]。これは、すべてのビジネスパーソンが「開発者」となり、自らの手で業務を変革する時代の到来を告げています。もはや、AIは一部のエリートだけのものではなくなるのです。

従来型開発

現場担当者 → 要件定義 → IT部門/外部委託 → 設計 → 開発 → テスト → 実装

期間:数ヶ月〜数年

コスト:高額

柔軟性:低い(仕様変更が困難)

ノーコード開発 (JAPAN AI STUDIO)

現場担当者が直接開発 → 実装 → 改善

期間:数時間〜数日

コスト:低い

柔軟性:高い(即時改善が可能)

図解4:システム開発プロセスの劇的な変化

第5章:月間266時間の創出。ある製薬会社の事例が示す「AI導入後」の衝撃的な現実

理論はもう十分でしょう。JAPAN AIのソリューションが現場でどのような破壊的インパクトをもたらすのか、その生々しい実態を武州製薬株式会社の事例が物語っています [7]。医薬品受託製造という、極めて厳格な品質管理が求められるこの企業は、根強い「紙文化」と、3万件を超える膨大な標準作業手順書(SOP)の管理という深刻な課題を抱えていました。必要な情報を探し出すために製造ラインが停止することさえあったと言います。この課題に対し、同社はJAPAN AIのソリューションを導入。その結果は驚くべきものでした。導入からわずか1年、約90名の従業員がAIを活用し、直近2週間だけで実に「月間266時間40分」もの業務時間削減を達成したのです [7]。議事録作成は完全に自動化され、ある社員は個人で月17時間の時短を実現。経営企画部門は情報収集作業から解放され、本来注力すべき戦略分析に時間を割けるようになりました。しかし、この事例の真の価値は、単なる時間削減に留まりません。画像生成AIを活用して難解な手順書を漫画形式に作り変えるなど、AIが組織のコミュニケーションを活性化させ、硬直化した「紙文化」からの脱却という組織変革の触媒として機能した点です [7]。月266時間という数字は、単なる始まりに過ぎません。それは、AIが組織の隅々にまで浸透し、人間の創造性を解き放ち始めた、確かな証拠なのです。

・根強い「紙文化」によるDXの停滞

・3万件超のSOP検索に時間がかかり、製造ラインが停止導入後の成果・月間266時間40分の業務時間削減(約90名)

・議事録作成プロセス(文字起こし→要約→タスク抽出)の完全自動化

・経営企画部門が戦略分析業務に集中

・画像生成AIによるマニュアルの視覚化で理解度向上成功の鍵・非技術者でも使える直感的なインターフェース

・成功・失敗事例を共有する社内コミュニティの活性化

・「紙文化」から「AI活用文化」への組織変革

第6章:王座を狙う挑戦者たち。国内AIプラットフォーム覇権戦争の地殻変動

日本のエンタープライズAI市場は、群雄割拠の戦国時代に突入しています。この戦場でJAPAN AI STUDIOが対峙するのは、株式会社エクサウィザーズの「exaBase」や株式会社ABEJAの「ABEJA Platform」といった強力な先行プレイヤーたちです。しかし、JAPAN AIの戦略は、これらの巨人たちと正面からぶつかるものではありません。エクサウィザーズが豊富なAIモデル群とコンサルティングを武器に、データサイエンティストやDX専門部隊といったプロフェッショナル層をターゲットにするのに対し [8]、ABEJAが顧客の基幹業務に深く入り込むオーダーメイドのDXソリューションを提供するのとも異なります [9, 10]。JAPAN AI STUDIOが狙うのは、そのどちらでもない、最も広大で未開拓な市場、すなわち「ファットミドル」と呼ばれる領域です。これは、「既製のSaaSツールでは物足りないが、大規模なカスタムAIプロジェクトを推進する専門家も予算もない」という、大多数の日本企業が属するセグメントです。この層に対し、JAPAN AI STUDIOは「ノーコードによるAI活用の民主化」と「テンプレート活用による迅速な価値実現」という、極めて強力な武器で挑みます [4, 1]。専門家向けの高級レストランでも、手軽なファストフードでもない。誰もがシェフになれる、高品質な食材と調理器具が揃ったオープンキッチンを提供する。それがJAPAN AIの巧みな市場戦略なのです。このアプローチは、競合とは全く異なる広大な顧客層を開拓し、市場のゲームのルールそのものを変えてしまう可能性を秘めています。

国内エンタープライズAIプラットフォーム ポジショニングマップ

↑ 専門性・カスタマイズ性

|

| ABEJA Platform (フルマネージドDX)

| exaBase (専門家向け)

|

└──────────────────→ 導入の容易さ・民主化

|

| JAPAN AI STUDIO (ビジネスユーザー向け)

|

↓

最終章:あなたは「AIを使う側」か、「AIに使われる側」か。未来への分岐点に立つ、すべてのビジネスパーソンへの提言

JAPAN AI STUDIOの登場によって、もはや「AIは専門家が使う難しいもの」という言い訳は通用しなくなりました。今、すべての企業、そしてすべてのビジネスパーソンは、未来への重大な岐路に立たされています。それは、「AIを使いこなし、自らの価値を高める側」になるのか、それとも「AIに仕事を奪われ、時代に取り残される側」になるのか、という究極の選択です。このプラットフォームが示す未来は、決して遠い夢物語ではありません。親会社であるジーニーの強力なバックアップ [11, 1]、シリーズBラウンドでの19億円という巨額の資金調達 [6]、そして工藤智昭CEOが掲げる「Day1」の精神に基づく驚異的な開発スピード [12] は、そのビジョンが着実に現実のものとなりつつあることを示しています。変化の波は、あなたが躊躇している間にも、すぐそこまで押し寄せています。重要なのは、完璧な計画を待つことではありません。JAPAN AI STUDIOが提供するテンプレートを活用し、「小さく試す」ことです [3]。まずは自部門の小さな課題からでいい。AIエージェントを一つ作ってみる。ワークフローを一つ自動化してみる。その小さな一歩が、あなたとあなたの会社を「AIに使われる側」から「AIを使いこなす側」へと導く、決定的な分岐点となるでしょう。さあ、あなたはどちらの未来を選びますか?時計の針は、もう動き出しているのです。

-

STEP 1: 課題の特定

まずはテンプレートが活用できそうな、身近な業務課題(例:契約書レビュー、採用管理)を見つける。 -

STEP 2: 小さく試す

JAPAN AI STUDIOのテンプレートを使い、専門家の手を借りずにAIエージェントを構築してみる。 -

STEP 3: 価値の証明

短期間で具体的な成果(時間削減、品質向上など)を出し、AI活用の有効性を組織に示す。 -

STEP 4: 横展開

小さな成功事例を基に、他部門へとAI活用を広げ、組織全体の変革へと繋げる。

図解7:AIネイティブ組織へのロードマップ

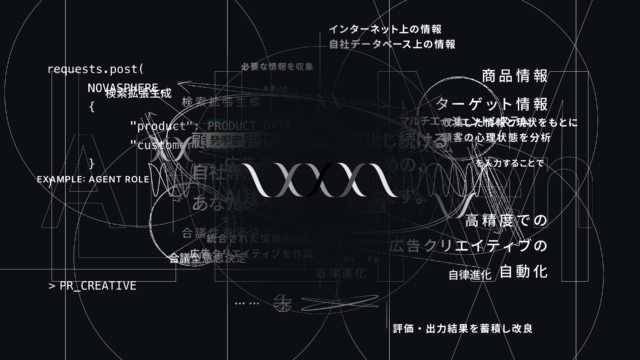

当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで

・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安

・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい

・記事に書いてない問題点が発生している

・記事を読んでもよくわからなかった

など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう

▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)