宣伝失礼しました。本編に移ります。

2025年9月10日、プレイドはCXプラットフォーム「KARTE」のアクション機能に対して、サービス正式提供以来初となるメジャーアップデートを発表し、AIエージェントを備えた新しい施策エディタ「フレックスエディタ」の提供を開始しました。これまでテンプレートの範囲内で迅速に施策を走らせてきた現場は、今日から「会話しながら作る」時代に入ります。コーディングの壁を越え、ブランドらしさを損なわずにスピードと自由度を両立させる——本稿では、この発表の本質と現場にもたらす変化、そして次に何をすべきかを徹底的に読み解きます。

速報:何が「新しい」のか——フレックスエディタが提示した基準

┌───────────── フレックスエディタの要点 ─────────────┐ │ ① ノーコードで「要素の追加・配置・装飾・レイアウト変更」が自在 │ │ ② AIエージェントが自然言語で編集・操作相談に応答(β) │ │ ③ ブランドのレギュレーションを部品化し、誰が作っても世界観が崩れない │ │ ④ KARTE Web / KARTE for App から順次、シリーズ横断の標準エディタへ │ │ ⑤ 将来:画像生成/参照画像からUI生成/ターゲット指示から施策クリエイティブ生成 │ └──────────────────────────────────────────┘

今回のアップデートの核心は、施策づくりの「自由度」「速度」「一貫性」を同時に引き上げた点にあります。画面上でテキスト、画像、ボタンといったUI要素をドラッグ&ドロップし、構成を入れ替え、余白や視線誘導まで調整できる柔軟性。豊富なテンプレートを土台にしながら、レイアウトの規則性維持やタイポグラフィの整合など、デザインの基本原則を自動で担保する“ガードレール”。そして、自然言語で「この導線を強く」「カラーパレットはブランド基調に」と伝えると、AIエージェントが編集手順を提案し、仕様の疑問にも即応する体験。単なるWYSIWYGを超え、施策作成を再設計したことが本質です。

施策づくりが“会話”になる——AIエージェントの仕事術

マーケターの指示(日本語)

│ 「見出しを短く」「ボタンを主要色に」「離脱直前だけ表示」

▼

┌──────────┐ 質問: 仕様/制約/ベストプラクティス

│ AIエージェント │─────────────────────┐

└─────┬────┘ │

生成/提案 │

│ │回答/手順

▼ │

┌───────────────────────────────┐ │

│ フレックスエディタ(要素追加・配置・装飾・レイアウト変更)│◀─┘

└───────────────────────────────┘

AIエージェントは、編集のコパイロットです。具体的には、見出し文の圧縮、ボタンのスタイル統一、マージン調整、ターゲティング条件の確認といった「細かいけれど成果に効く作業」を自然言語でリクエストできます。操作方法や仕様の疑問にもその場で答え、該当する設定場所へナビゲートする。現時点ではβ版としての提供ですが、ロードマップに示された「テキストから画像を生成」「参照画像からUI構造を推定」「ターゲット像やサイト特性の指示からクリエイティブを生成」といった機能が実装されれば、構想→初稿→ブラッシュアップまでを会話で閉じられる未来が見えてきます。

肝心なのは、AIが“作る”のではなく、人が意思決定を速く・良くできるように“補助”する点です。ブランドの声や表現の繊細さは人が決め、AIは手を動かす速度と選択肢の広さを供給する。これが現場で疲弊しがちな「微修正の反復」や「ツール習熟の学習コスト」を劇的に下げます。

テンプレートの限界を越える“設計思想”——自由と統一を同時に実現

自由度(カスタマイズ) ────────────────▶ │ ┌─────────────────────────────┐ │ │ ルール:グリッド / タイポ / カラー / 余白 / コンポーネント │ ▼ └─────────────────────────────┘ 統一性(ブランド一貫) ────────────────▶

テンプレートは速い一方で、画一化と“らしさ”の毀損という副作用を生みがちです。フレックスエディタは、ブランドレギュレーションを「部品化」して再利用できるようにすることで、自由と統一のトレードオフを止揚します。カラーやタイポグラフィ、ボタンやカードといったコンポーネントの仕様を共有資産にし、誰が編集しても世界観が崩れない。運用の属人性を抑えつつ、施策の量と質を同時に伸ばせるわけです。実務上は、ブランドの原則を“ルールとして明示化”し、その内側でいくらでも工夫できる状態を保つことが肝要です。

さらに、レイアウトの規則性をシステム側が支えるため、調整は直感的なつまみ(余白、整列、視認性)に集約されます。これは、細部のバラつきを防ぎ、レビューにかかる組織コストも抑制します。「統一感があるのに、毎回新しい」——この矛盾を解消する設計が、フレックスエディタの真価です。

現場の声が示す“効果の質”——先行企業の所感から見えること

事例スナップショット ・EC:おすすめ表示のフォーマットを都度最適化(カルーセル→リスト等) ・採用/学生支援:動きのある要素をノーコードで迅速追加 ・通販:レイアウト/フォントの微調整で妥協ゼロの世界観 ・支援会社:作成時間を数割短縮、分析・レポートに時間再配分

公開情報からうかがえる実感値は一貫しています。第一に、レイアウトや表示形式の作り替えが容易になり、既存施策でも“見せ方”の鮮度を保ちやすいこと。第二に、エンジニアやデザイナーへの依頼待ちが減り、配信までのリードタイムが短くなること。第三に、属人化した微調整が部品化・標準化され、チームでの再現性が上がること。結果として、テストバリエーションの増加と検証サイクルの高速化が起き、学習速度が引き上がるという流れです。

重要なのは、これらが単なる“時短”にとどまらない点です。バリエーションを素早く試せる環境は、仮説の射程を広げ、発想の総量を増やします。毎週、あるいは毎日単位で小さく作って小さく検証する習慣が根づけば、施策の質は自然と底上げされます。フレックスエディタは、まさにその土台を提供します。

地図を更新する:競合環境とポジショニング

競合比較(簡易) ┌───────────┬────────────┬───────────────┐ │ │ KARTE(フレックス) │ Adobe Target(新UI/GenAI)│ ├───────────┼────────────┼───────────────┤ │ 編集体験 │ ノーコード+会話型AI │ VEC+GenAIアシスタント │ │ ガバナンス │ ブランド部品の標準化 │ Experience Cloud連携 │ │ 国内適合 │ 日本語UI/支援が強い │ グローバル機能網羅 │ │ 価格/導入負荷 │ 中〜(用途で変動) │ 高〜(エンタープライズ) │ └───────────┴────────────┴───────────────┘ 補足:Google Optimizeは2023年で終了。空白を巡る再編が進行。

エンタープライズの文脈では、Adobe TargetがジェネレーティブAIを統合し、実験やパーソナライズの生産性を引き上げています。一方、Google Optimizeの終了以降、手軽に始められる編集・検証の受け皿は多様化しました。KARTEのフレックスエディタは、日本語での自然な操作性と国内サポートの厚さを強みに、ノーコード体験とAI支援の“手触り”にフォーカスした選択肢です。グローバルの巨大基盤か、現場に密着した即応性か——自社のサイズとスピード感に照らして選ぶ時代です。

シリーズ横断へ:KARTE内で統一される“作る場所”

現在:KARTE Web/KARTE for App

│

├─ 統一エディタ化(フレックス)

│ └─ 設計・操作・部品の共通化

│

将来:KARTE Blocks など他プロダクトにも展開

│

追加計画:コードエディタ(相互互換)

発表では、フレックスエディタをKARTE WebとKARTE for Appで先行実装し、順次、シリーズ横断の標準エディタへ展開する方針が明言されました。これは、学習コストの分散とUIの断絶をなくす戦略です。さらに、将来的にコードエディタの提供も予定され、フレックスエディタとの互換が保たれる見込みです。ノーコードで素早く進め、必要に応じてコードで拡張する——チームのスキル構成に合わせて解像度を上げられる設計は、現実的かつ強力です。

統一は単なる効率化ではありません。プロダクト間で“同じ作法”が通用することは、運用体験の信頼性を高め、施策の再利用性を押し上げます。結果として、ブランド全体での顧客体験が滑らかにつながります。

現場オペレーションの刷新:役割とワークフローの再設計

RACI(簡易) ┌──────────┬───────────┬──────────┬────────┐ │ タスク │ 責任(R) │ 説明(A) │ 協力/相談(C/I)│ ├──────────┼───────────┼──────────┼────────┤ │ 施策設計 │ マーケ │ プロダクト責任者 │ デザ/エンジニア │ │ クリエイティブ │ マーケ+AI │ デザイン責任者 │ エンジニア │ │ 実装・配信 │ マーケ(ノーコード)│ マーケ責任者 │ エンジニア │ │ 品質/ガバナンス │ デザイン責任者 │ ブランド責任者 │ 全員 │ └──────────┴───────────┴──────────┴────────┘

フレックスエディタの本領は、役割を曖昧にしたまま使うと発揮されません。おすすめは、施策の責任線とレビュー基準をあらかじめ合意し、AIエージェントへの指示テンプレート(プロンプト)をチームで共有することです。たとえば「ブランドのトーン」「主要色」「禁則事項」を最初に伝える定型を用意し、誰が編集しても同じ“初期条件”から出発できるようにします。レビューは“意匠”ではなく“原則逸脱の有無”にフォーカスし、議論の土台を共通化する。これだけで意思決定は加速します。

また、コンポーネント単位でのABテスト設計を推奨します。見出し、サブコピー、ビジュアル、CTA、訴求順序といった各要素を分解し、テストの粒度を合わせる。作る人と評価する人の認識を揃え、学習の再現性を高める運用が可能です。

壊さずに量産する:“ブランドの作法”をコード化する

作法のコード化=スタイルガイド+部品+チェック項目 ・色:主要/補助/アクセント、コントラスト比 ・文字:フォント/階層/行間/禁則 ・余白:グリッド/ブレークポイント ・動き:モーション/出現タイミング/頻度 ・NG:禁止表現/サイズ/配置の限界値

ブランドは“空気”ではなく“仕様”です。色や文字、余白やモーション、さらにNGルールまで、作法を明文化してフレックスエディタの部品に埋め込みます。すると、個人のセンスに寄せずに、誰でも一定以上の品質で作れるようになります。レビューの観点も明瞭になり、指摘は嗜好ではなく逸脱の指摘に変わります。これはチームの生産性と関係性を同時に守るやり方です。

AIエージェントには“作法の要約”を最初に渡します。「このブランドは、落ち着いた語彙、余白多め、角丸は小さく、CTAは1画面1つ」——このような原則を提示してから会話を始めれば、提案の初期精度が跳ね上がります。AIは万能ではありませんが、初期条件が整っていれば、修正のコストは目に見えて減ります。

今日から動く:最初の30日ロードマップ

Day 1-3 :目的と指標の合意/ブランド作法の棚卸し Day 4-7 :部品ライブラリの初期整備(色/文字/ボタン/カード) Day 8-14 :AIエージェント運用の初期テンプレ作成(指示/禁止) Day 15-21 :主要施策を1本「会話で」作る→2版→3版まで回す Day 22-27 :テスト設計の粒度を統一/レポートの観点を固定 Day 28-30 :再利用テンプレ化/ナレッジ共有会で振り返り

導入初月は「一気に全部」ではなく「小さく速く何度も」を設計しましょう。最初に決めるのは、目的と評価尺度、そしてブランドの作法です。次に、最少構成の部品ライブラリを整え、AIエージェントに渡す指示テンプレートを準備します。1本の施策を“会話”で作りきり、2版、3版と改良を刻む。テスト設計とレポート観点を早い段階で固定すると、学習が積み上がります。最後に、成果の出た構成をテンプレート化し、次の施策へ橋渡しします。

このサイクルに慣れると、次の月からは部品の質の底上げと、テストの射程拡大に自然と着手できるはずです。重要なのは「作ることを躊躇しない仕組み」を先に作ること。フレックスエディタは、そのための最短距離です。

“生成AI時代の編集室”がやって来た——結論とメッセージ

過去:テンプレ重視 → 速いが、差別化しづらい 現在:ノーコード+AI → 速く、美しく、らしさを守る 未来:会話で完結 → 構想→初稿→検証の同時化

今回のアップデートは、表向きには「エディタの刷新」です。しかし実態は、編集室そのものの再発明です。ノーコードの天井を抜き、対話で作るという体験を前提化した瞬間、マーケティングの手つきは軽く、素早く、創造的になります。テンプレートの速さは残しつつ、ブランドの品位を保ち、検証の回数を無理なく増やせる。これは現場にとっての恩赦です。

国内の現場感覚に寄り添った操作性とサポート、そしてAIエージェントの拡張性。KARTEのフレックスエディタは、単なる“新機能”ではなく、組織の働き方と顧客体験を同時に変える“新しい作法”の提案です。いち早くこの作法を自分たちの言葉で定義し、部品に落とし込み、会話で磨き上げる。最初の一歩を、今日、踏み出しましょう。

なぜ今なのか:市場の成熟と現場課題の臨界点

環境変化(外部) ・ジェネレーティブAIの成熟と運用コスト低下 ・主要ツールの再編(旧来のA/Bツール終了の余波) ・プライバシー規制強化と1stパーティデータ重視 課題の臨界(内部) ・人材不足(デザ/エンジの工数逼迫) ・属人化(担当交代で品質が揺れる) ・スピード不足(テスト回数の確保が困難)

フレックスエディタが提示する作法は、技術の偶然ではありません。生成AIの品質と運用コストが一定水準に達し、自然言語での作業分解が実務に耐える段階へ進みました。同時に、従来のテストツールの終焉や統合が進み、編集・配信・検証を分断せずに回したい現場ニーズが高まっています。さらに、個人に依存した“勘と経験”での微調整は、担当者の異動や外注化で簡単に途切れるというリスクも露呈しました。だからこそ、部品化と対話を両輪にした新しい作り方が、今、必要なのです。

この潮流の中で重要なのは、1stパーティデータの文脈です。KARTEの強みであるリアルタイムな顧客理解は、クリエイティブの側に“届く”と真価を発揮します。施策づくりの部屋にデータの声を同席させ、AIエージェントがその橋渡しを担う。作る、出す、学ぶ——この循環が一体化したとき、現場の創造性はようやく解放されます。

AIエージェントに“最初に伝える”指示例——精度を上げるプロンプト設計

共通プリセット(例) ・目的:直帰率の心理的要因を減らす告知(割込の煩わしさを最小化) ・トーン:落ち着いた敬語。強調は最小限。絵文字や過剰な煽りは不可。 ・色と余白:ブランド主要色+余白広め。視認性重視。 ・禁止:全画面覆い/連投/二重CTA/点滅 ・評価:スクロール継続率/クリックの質/離脱抑止率

会話で作る体験を安定させるには、毎回の冒頭で伝える“プリセット”を決めておくのが近道です。目的、トーン、色と余白、禁止事項、評価観点のように、施策に必ず付随する前提を5行程度で共有してから作業に入ると、AIエージェントの提案はブレにくくなります。特に、禁止事項は明確に述べてください。全画面覆いのような強い表現は一見効きますが、連投や点滅と組み合わせると体験を損ないます。システムに“やらないこと”を先に伝えるだけで、修正の往復は目に見えて減ります。

もうひとつのコツは“評価の言葉”を最初に決めることです。「クリック率」ではなく「クリックの質」と書くのは、誤タップや誘導ミスを避けたいという意図の表明です。AIは言葉のトーンからも意図を読み解きます。評価語彙が定まると、提案の方向性も整います。会話相手に期待する姿勢を、毎回の最初の数行に込めてください。

公開前チェックリスト:最後の1%で体験は変わる

チェック観点(例) ・読みやすさ:見出しは7〜13字/改行は画面幅の60%未満/対比は4.5:1以上 ・導線:主CTAは1画面1つ/二次CTAはテキストリンクで控えめ ・頻度:1セッション1回/購入済みは除外/連投は禁止 ・合わせ技:表示タイミング×メッセージ×レイアウトの整合 ・可視化:ヒートマップ/スクロール分布/離脱の手前での行動

施策は、最後の1%で体験の印象が変わります。読みやすさは文字数と行間、そして余白の設計で決まります。導線は主従の明快さで決まり、頻度は“邪魔をしない”という誠実さの表明です。さらに、表示タイミングとメッセージ、レイアウトの整合を意識してください。離脱直前に出すメッセージは短く、色数を絞る。回遊中に出す案内は、選択肢の多さではなく“次の一歩”の明瞭さを重視する。こうした小さな作法の積み重ねが、ブランド体験の品位を守ります。

公開後は必ず可視化で振り返ります。ヒートマップは視線の滞留を、スクロール分布は読み進みの壁を、イベントログは誤タップや迷いを教えてくれます。データを恐れず、誤差の中に“兆し”を探す。フレックスエディタで検証の回数を増やせば、学習は自然と蓄積されます。

よくある反論に先回りする:神話と事実

神話 vs 事実 ・「ノーコードは自由度が足りない」→ 事実:部品化×ガードレールで高度編集が可能 ・「AIは画一的な表現になる」→ 事実:初期条件と禁止事項で多様性は維持できる ・「結局エンジニアが必要」→ 事実:日々の微修正は自走、難所だけを専門家が担当 ・「属人化は避けられない」→ 事実:作法のコード化で再現性が上がる

新しい作法は誤解を呼びます。自由度が足りない、AIは均質化する、どうせ人が要る——どれも“条件が整っていない運用”の副作用です。部品とガードレールが整い、初期条件と禁止事項が共有され、難しいところだけを専門家が引き受ける協奏ができていれば、ノーコードはむしろ“創造の加速装置”になります。属人化は、個々のセンスに依存するから起きます。センスを作法に落とし込み、作法を部品にする。この順番を守れば、誰が作っても一定の水準を越える体験が量産できます。

言葉もまた、作法の一部です。チーム内で“誤解を解く定義文”を用意しておくと、議論は建設的になります。たとえば「自由とは好き勝手ではなく、原則の内側での創造である」「速さとは妥協の別名ではなく、学習の回数を増やす設計である」。こうした定義が共通化すると、判断の軸が揺れません。

最後に強調したいのは、刷新の中心にあるのが「人の判断」であるという点です。会話で編集するという体験は、意志を言葉にし、優先順位を序列化し、価値観を共有する営みそのものです。画面の向こうにいるのは単なる機械ではなく、組織の文化を鏡のように映す相棒です。だからこそ、私たちは自分たちの言葉を磨き、ブランドの約束を明文化し、作法を細部まで定義する必要があります。すべてを最初から完璧に整える必要はありません。小さく始め、学びながら更新し、良い作法を資産化していく。積み重ねこそが競争力となり、ひとつひとつの接客が企業の人格を育てていきます。

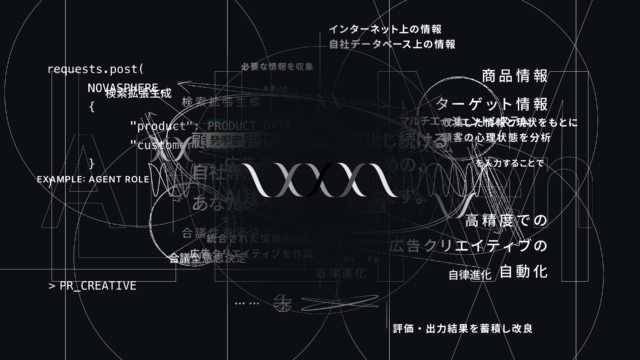

当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで

・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安

・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい

・記事に書いてない問題点が発生している

・記事を読んでもよくわからなかった

など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう

▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)