宣伝失礼しました。本編に移ります。

Web広告運用において、投下した広告予算に対して最大限のコンバージョン(商品購入、問い合わせ、資料請求など)をいかにして獲得するかは、事業の成長を左右する最重要課題です。数あるターゲティング手法の中でも、この「獲得効率」と「獲得規模」を同時に、かつ飛躍的に向上させるポテンシャルを秘めた手法が「類似ターゲティング(Lookalike Audience)」です。この手法は、既にコンバージョンに至った優良顧客や、サイト内で有望な行動を取ったユーザーのデータ(ソースオーディエンス)を機械学習アルゴリズムが解析し、そのユーザーたちと行動特性や興味関心が酷似している、まだ見ぬ新たな見込み顧客をインターネットの広大な海から探し出すという、極めて高度なターゲティング技術です。手動でのターゲティング設定では決してリーチし得ない、質の高い潜在層へ効率的にアプローチできるため、CPA(顧客獲得単価)の抑制と獲得件数の拡大という、ともすれば相反する二つの目標を両立させることが可能になります。しかし、その強力な効果を発揮させるためには、類似ターゲティングの仕組みや本質を深く理解し、戦略的に活用することが不可欠です。本記事では、あくまでも「直接的なコンバージョン獲得」という一点に絞り、類似ターゲティングの概念から、そのメリット・デメリット、成果を最大化するためのソースデータの選定方法、精度のコントロールに至るまで、事業成果に直結する実践的な知見を網羅的に解説していきます。

類似ターゲティングの仕組み|なぜ「似ている人」がコンバージョンするのか

類似ターゲティングの「類似」とは、一体何が似ている状態を指すのでしょうか。その仕組みを理解することは、このターゲティング手法を使いこなし、獲得成果を最大化するための基礎となります。これは単に年齢や性別といったデモグラフィック情報が似ているといった単純な話ではありません。各種広告プラットフォーム(Google、Meta、LINEなど)が保有する膨大なデータを基に、ユーザーのオンライン上における多角的かつ複合的な行動パターンや興味関心のシグナルを機械学習が解析し、その共通項を見つけ出すプロセスです。

具体的にアルゴリズムが参照しているデータは、プラットフォームによって異なり、その詳細はブラックボックス化されていますが、一般的には以下のような情報が含まれていると考えられます。

・閲覧したウェブサイトのカテゴリやコンテンツのテーマ性

・検索エンジンで使用したキーワードの履歴

・SNS上で「いいね!」やシェア、コメントをした投稿の種類

・フォローしているアカウントやページの傾向

・利用しているアプリの種類や利用頻度

・オンラインでの購買行動や商品の閲覧履歴

・動画コンテンツの視聴傾向(ジャンル、視聴時間など)

・位置情報を基にした行動範囲や訪問場所

例えば、貴社のECサイトで「オーガニック化粧品」を購入した顧客リストをソースオーディエンスとして設定したとします。すると、アルゴリズムはこの顧客たちが共通して「自然派食品に関するブログを頻繁に読んでいる」「ヨガスタジオのウェブサイトを閲覧している」「特定のライフスタイル系インフルエンサーをフォローしている」といった、一見すると直接的ではないが、価値観やライフスタイルを反映する無数の共通シグナルを検出します。そして、まだ貴社のサイトを訪れたことはないものの、これらのシグナルが極めて酷似している別のユーザー群を「類似オーディエンス」として特定し、広告配信の対象とするのです。

つまり、「同じような情報に興味を持ち、同じような行動をとる人々は、同じような商品やサービスにも興味を持つ可能性が極めて高い」というマーケティングの原理原則を、ビッグデータとAIの力で超高精度に実現しているのが類似ターゲティングの本質です。だからこそ、手動で「ヨガに興味がある人」「自然食品に関心がある人」とターゲティングを設定するよりも、遥かにコンバージョン確度の高いユーザー群に直接アプローチすることが可能になり、優れた獲得効率が実現されるのです。これは、広告主が持つ「点」としての顧客データを、プラットフォームが持つ「面」としての膨大なユーザーデータと掛け合わせることで、新たな優良顧客という「点」を発見する、データドリブンな獲得戦略の真髄と言えるでしょう。

獲得視点で見た類似ターゲティングの絶大なメリット

類似ターゲティングが多くの広告主から「獲得のための切り札」として重宝されるのには、明確な理由があります。ここでは、コンバージョン獲得という観点に絞って、その具体的なメリットを深く掘り下げていきます。

メリット1:CPA(顧客獲得単価)の劇的な改善

類似ターゲティングがもたらす最大の恩恵は、CPA(顧客獲得単価)を大幅に引き下げる可能性を秘めている点です。従来のターゲティング手法、例えば興味関心カテゴリやキーワードによるターゲティングでは、広告主が「おそらく自社の商品に興味があるだろう」と推測した、比較的広範なユーザー群に広告を配信します。この中には確かに見込み顧客も含まれていますが、同時に興味のないユーザーも多数含まれているため、無駄な広告表示(インプレッション)や興味本位のクリックが増え、結果としてCPAが高騰する傾向にありました。

一方、類似ターゲティングは、「実際に購入や問い合わせを行った優良顧客」という”正解データ”を基に、極めて確度の高いユーザーのみを狙い撃ちします。これは、魚のいない池にやみくもに網を投げるのではなく、魚群探知機で最も魚影が濃いポイントを特定してから網を投げるようなものです。広告をクリックするユーザーは、既に貴社の既存顧客と酷似したニーズや志向性を持っているため、広告をクリックした後のランディングページでの反応も良く、高いコンバージョン率(CVR)が期待できます。結果として、同じ広告予算を投下しても、より多くのコンバージョンを獲得できるため、1件あたりの獲得単価であるCPAは劇的に低下するのです。特に、LTV(顧客生涯価値)の高い優良顧客リストをソースとして類似拡張を行った場合、獲得単価を抑えつつ、将来的に大きな収益をもたらしてくれる質の高い新規顧客を獲得できるという、理想的な好循環を生み出すことが可能です。

メリット2:獲得ボリュームの安定的かつ持続的な拡大

広告運用におけるもう一つの大きな課題は、「獲得件数の頭打ち」です。特に、コンバージョン率の高いリスティング広告の指名キーワードや、リターゲティング広告は、対象となるユーザー数が限られているため、ある一定の配信量を越えるとリーチできるユーザーがいなくなり、獲得件数が伸び悩むという壁に必ず突き当たります。この壁を突破し、事業をさらにスケールさせるための強力な解決策が類似ターゲティングです。

類似ターゲティングは、国内だけでも数千万人規模のアクティブユーザーを抱えるプラットフォーム上で、貴社の優良顧客と似た特性を持つユーザーを、文字通り何十万人、何百万人という単位で探し出すことができます。これは、限られたパイを奪い合うのではなく、これまでアプローチできていなかった全く新しい市場を開拓し、新たな顧客獲得のパイプラインを構築することを意味します。配信対象となる母数が圧倒的に大きいため、獲得件数が枯渇する心配が少なく、安定的かつ持続的にコンバージョンを獲得し続けることが可能になります。最初は類似度1%といった最も確度の高い層から開始し、徐々に3%、5%と拡張していくことで、CPAをモニタリングしながら獲得ボリュームを自在にコントロールし、事業の成長フェーズに合わせたスケーラブルな獲得戦略を展開できるのです。

メリット3:手動ターゲティングでは不可能な精度の高い見込み客発掘

広告担当者が手動で行うターゲティング設定には、どうしても限界があります。担当者の経験や勘、あるいは断片的な市場データに基づいて「30代女性、ファッションに興味あり、都心在住」といったセグメントを作成しても、それはあくまでも仮説の域を出ません。そのセグメントの中には、本当に購買意欲のあるユーザーもいれば、ただ眺めているだけのユーザーも混在しています。

類似ターゲティングは、こうした人間による主観的な推測を一切排除します。AIが客観的なデータに基づいて、人間では到底発見できないような、ユーザーの潜在的な共通項や購買に至る微細なシグナルを捉えます。例えば、「特定のニュースアプリを朝7時台にチェックする」「週末に特定のオンライン決済サービスを利用する傾向がある」といった、人間が仮説として設定することすら思いつかないような無数の変数を組み合わせて、コンバージョン確度の高いユーザー群を特定します。これにより、広告担当者がこれまで「ターゲットではない」と思い込んでいたような、全く新しい顧客セグメントを発見し、競争の少ないブルーオーシャンで効率的に顧客を獲得できるケースも少なくありません。これは、属人的なスキルや経験に依存した広告運用から脱却し、データに基づいた科学的なアプローチで再現性高く成果を出すための、現代の広告運用に不可欠な機能と言えるでしょう。

事前に把握すべき類似ターゲティングのデメリットと注意点

これほど強力な類似ターゲティングですが、万能の魔法の杖ではありません。その特性を理解せずに運用すると、期待した成果が得られないばかりか、逆に広告予算を浪費してしまうリスクも存在します。ここでは、獲得効率を最大化するために事前に把握しておくべきデメリットと、その対策について解説します。

デメリット1:ソースオーディエンスの「質」と「量」に成果が大きく依存する

類似ターゲティングの成果は、その基となるソースオーディエンス(元のデータ)の質と量に100%依存すると言っても過言ではありません。「Garbage In, Garbage Out(ゴミを入れれば、ゴミしか出てこない)」という言葉が示す通り、もしソースオーディエンスの質が低ければ、その質の低いユーザーに似たユーザーばかりが集められ、全くコンバージョンのしないオーディエンスリストが生成されてしまいます。例えば、「商品を購入した顧客」ではなく、単に「サイトを訪問しただけ」のユーザーリストをソースにした場合、購入意欲が低いユーザーに似た、やはり購入意欲の低いユーザーに広告が配信され、クリックはされるものの全くコンバージョンに繋がらない、という最悪の事態に陥ります。獲得を目的とするならば、ソースには必ず「購入完了」「問い合わせ完了」「LTVの高い優良顧客」といった、ビジネスインパクトに直結するコンバージョンデータを設定することが鉄則です。

また、ソースデータの「量(リストサイズ)」も極めて重要です。各プラットフォームは類似オーディエンス作成に必要な最低リストサイズ(例えば100件以上など)を定めていますが、これはあくまでも最低ラインです。リストサイズが少ないと、AIがユーザーの共通点を正確に学習するためのデータが不足し、特徴の抽出が不十分になります。結果として、生成される類似オーディエンスの精度が低下し、ターゲティングがぼやけてしまい、獲得効率が悪化します。一般的には、少なくとも1,000件以上、できれば数千から数万件規模の質の高いソースデータを確保することが、精度の高い類似オーディエンスを作成し、安定した獲得成果を出すための前提条件となります。十分なデータ量が確保できない段階で無理に類似ターゲティングを実施しても、良い結果は期待できません。

デメリット2:アルゴリズムのブラックボックス性とコントロールの限界

類似ターゲティングはAIが自動でオーディエンスを生成するため、具体的に「なぜこのユーザーが選ばれたのか」という詳細なロジックを広告主が知ることはできません。これは、運用がある程度自動化されるというメリットの裏返しでもありますが、成果が悪化した際に、その原因を特定し、具体的な改善策を講じることが難しいというデメリットにも繋がります。例えば、急にCPAが高騰した場合、それがソースデータの陳腐化によるものなのか、プラットフォームのアルゴリズム変更によるものなのか、あるいは市場環境の変化によるものなのかを正確に切り分けることは困難です。

広告主ができるコントロールは、基本的に「ソースオーディエンスの選定」と「類似度のパーセンテージ調整」に限られます。そのため、一度設定して終わりにするのではなく、複数のソースデータに基づいた類似オーディエンスを常に複数パターン用意し、A/Bテストを繰り返すことが重要です。例えば、「購入者リストベースの類似」と「LTVの高い顧客リストベースの類似」を比較し、どちらがより低いCPAで獲得できるかを検証したり、定期的にソースデータを最新のものに更新したりすることで、ブラックボックスのリスクを低減し、継続的にパフォーマンスを最適化していく必要があります。アルゴリズムに全てを委ねるのではなく、入力するデータの質を人間が戦略的に管理し続けるという姿勢が求められます。

獲得成果を左右するソースオーディエンス(元データ)の種類と戦略的選定

前述の通り、類似ターゲティングの成否はソースオーディエンスの選定にかかっています。ここでは、獲得目的で利用される主要なソースデータの種類と、それぞれの特性、そしてどのような戦略で選定すべきかを解説します。

1. カスタマーリスト(顧客情報データ)

既存顧客のメールアドレスや電話番号といった顧客データをハッシュ化(暗号化)してアップロードし、プラットフォーム上のユーザーデータと照合させて作成するオーディエンスです。これは、類似ターゲティングにおいて最も質の高いソースデータとなり得る、最重要の選択肢です。

戦略的ポイント:

・「全顧客」ではなく「優良顧客」をソースにする: 単に全顧客のリストを使用するのではなく、「累計購入金額が高い顧客」「リピート購入している顧客」「特定の商品ラインを購入した顧客」など、ビジネス上の価値が高いセグメントに絞り込んでリストを作成することが極めて重要です。これにより、単なる新規顧客ではなく、LTVの高い優良顧客と類似した、質の高い見込み客を獲得できる可能性が飛躍的に高まります。

・データ鮮度の維持: 顧客リストは一度アップロードして終わりではありません。定期的に最新の顧客データをアップロードし、ソースデータを常にフレッシュな状態に保つことで、アルゴリズムは最新の顧客動向を学習し、類似オーディエンスの精度を維持・向上させることができます。最低でも月次、可能であれば週次での更新が理想です。

2. ウェブサイト訪問者(ピクセル・タグデータ)

自社サイトに設置したピクセルやタグによって計測された、サイト訪問者の行動履歴を基に作成するオーディエンスです。手軽に作成できる一方で、どの階層のユーザーをソースにするかで成果が大きく変わります。

戦略的ポイント:

・コンバージョン地点に近いユーザーをソースにする: 「トップページを訪問しただけ」のユーザーではなく、「サンクスページ(購入完了・申込完了ページ)を閲覧したユーザー」をソースに設定することが鉄則です。これにより、実際にコンバージョンに至ったユーザーの行動特性をAIが学習するため、獲得効率は格段に向上します。

・マイクロコンバージョン地点の活用: 「カートに商品を追加したユーザー」「特定の料金プランページを閲覧したユーザー」「滞在時間が平均より長いユーザー」など、購入には至らなかったものの、高い関心を示したユーザー(マイクロコンバージョン)のリストをソースにすることも有効です。これにより、コンバージョン直前のユーザー群と似た層にアプローチできます。

3. アプリアクティビティ(アプリイベントデータ)

スマートフォンアプリを提供している場合、アプリ内でのユーザー行動データをソースにすることができます。Webサイトと同様に、ユーザーのエンゲージメントの深さに応じて戦略的にソースを選定します。

戦略的ポイント:

・収益に直結するイベントをソースにする: 「アプリをインストールしただけ」のユーザーではなく、「アプリ内で課金したユーザー」「特定機能を頻繁に利用するアクティブユーザー」「チュートリアルを完了したユーザー」など、アプリビジネスにおける重要指標(KPI)となる行動を完了したユーザーをソースにすることで、LTA(Lifetime Action)の高い、優良な新規インストーラーを獲得することが可能になります。

「類似度の精度(パーセント)」が持つ戦略的意味合い

類似オーディエンスを作成する際、多くのプラットフォームでは「1%」「3%」「5%」といった形で、ソースオーディエンスに対する類似度(オーディエンスサイズ)を選択できます。このパーセンテージは、単にリーチできるユーザー数の大小を意味するだけではありません。獲得戦略における「CPA」と「獲得ボリューム」のバランスを調整するための、極めて重要な戦略的レバーです。

「1%」が意味するもの:CPA効率の最大化

「1%」は、選択した国のプラットフォームユーザー総数のうち、ソースオーディエンスに最も似ている上位1%のユーザー群を指します。これは、最も類似性が高く、最もコンバージョン確度が高い、いわば「見込み顧客の中の、さらにエリート層」です。したがって、CPAを可能な限り低く抑え、広告の費用対効果を最大化したい場合に選択すべき、最も基本的な設定となります。

戦略的活用シーン:

・類似ターゲティングを初めて導入し、その効果をテストする段階。

・広告予算が限られており、無駄な配信を極力減らして確実にコンバージョンを積み上げたい場合。

・利益率の低い商材で、CPAのわずかな上昇も許容できないシビアな獲得目標を追う場合。

「1%〜3%」が意味するもの:効率と規模のバランス

類似度を「1%」から「3%」へと広げることは、ターゲティングの精度を少し緩める代わりに、リーチできる母数を約3倍に拡大することを意味します。1%のオーディエンスでは獲得件数が頭打ちになってきた際に、次の一手としてテストすべき選択肢です。一般的に、1%と比較するとCPAは若干上昇する傾向にありますが、それを補って余りある獲得件数の増加が見込める場合が多く、事業の成長を加速させる上で非常に有効な拡張手段です。

戦略的活用シーン:

・1%での配信が好調で、CPAにある程度の許容範囲を持たせつつ、獲得件数をさらに増やしたい場合。

・異なるパーセンテージのオーディエンスを複数用意し、A/Bテストを通じて自社のビジネスに最適なCPAと獲得ボリュームのスイートスポットを見つけ出したい場合。

「3%〜10%」が意味するもの:獲得ボリュームの最大化

「3%」を超えて「5%」や「10%」へと拡張すると、オーディエンスの類似性は徐々に薄れていきますが、リーチできるユーザー数は膨大になります。これは、CPAの効率性よりも、とにかく獲得件数の最大化を優先する、スケーラビリティを追求するフェーズで用いる戦略です。CPAの上昇は避けられませんが、LTVが高い商材や、市場シェアを一気に獲得したい場合など、先行投資として許容できるビジネスモデルであれば、極めて強力な武器となります。

戦略的活用シーン:

・季節的な需要期(年末商戦など)に合わせて、短期的にでも獲得件数を最大化したい場合。

・リターゲティングリストの母数を短期間で大量に蓄積し、その後の刈り取り施策に繋げたいという中間目標がある場合(ただし、あくまで獲得が主目的であることは忘れてはならない)。

重要なのは、これらのパーセンテージを画一的に捉えるのではなく、「1%」「1-3%」「3-5%」といった形でオーディエンスを別々に作成し、それぞれを個別の広告セット(広告グループ)で運用することです。これにより、それぞれのパフォーマンス(CPA、CVR)を正確に把握し、予算配分を最適化することが可能になります。

類似ターゲティングの設定方法

類似ターゲティングの設定方法は各媒体で異なりますが、基本的な設定の流れは以下のようになっています。

①ソースとなるオーディエンスリストを作成

②ソースリストを元に類似オーディエンスを作成

③広告グループのターゲティングで作成した類似オーディエンスを選択

それでは、各媒体ごとの設定方法をご紹介していきます。

【獲得特化】類似ターゲティングの戦略的活用シナリオ

理論を理解したところで、次に実際のビジネスシーンで類似ターゲティングをどのように活用し、獲得成果に繋げるかの具体的なシナリオを想定してみましょう。

シナリオ1:立ち上げ期のECサイトが、低CPAで初期の優良顧客を獲得するケース

課題:

ブランドの知名度が低く、指名検索はほぼない。広告予算も限られており、まずは費用対効果を最優先に、確実に購入してくれる初期の顧客ベースを構築したい。

戦略:

1. **シード顧客の獲得:** まずは、リスティング広告の商品キーワード(例:「オーガニック プロテイン 無添加」)や、競合性が比較的低い顕在層キーワードに出稿し、最低でも100件以上の購入実績(コンバージョンデータ)を確保する。この初期投資は、良質なソースデータを作成するための必要経費と割り切る。

2. **高精度類似オーディエンスの作成:** 収集した100件以上の「購入完了者リスト」をソースとして、Meta広告(Facebook/Instagram)で「類似度1%」のオーディエンスを作成する。Meta広告は実名登録制であり、ライフスタイルや趣味嗜好に関するデータが豊富なため、特にBtoC商材において精度の高い類似オーディエンスを生成しやすい。

3. **CPA重視の配信:** 作成した類似オーディエンス(1%)に対して、最も売れ筋商品の魅力を訴求するクリエイティブを配信。配信開始直後はCPAが不安定になる可能性があるため、機械学習が最適化されるまで(通常1週間程度)は予算を抑えめにし、辛抱強くデータ収集に徹する。

4. **成果の評価と水平展開:** 安定して目標CPAを下回る成果が出始めたら、同様の「購入完了者リスト」をGoogle広告にもアップロードし、Googleディスプレイネットワーク(GDN)やYouTube広告でも類似オーディエンス(類似ユーザー)配信を開始。プラットフォームを拡大することで、獲得の機会を増やす。

期待される成果:

手動の興味関心ターゲティングと比較して、CPAを30%〜50%削減しつつ、安定したコンバージョンを獲得。事業の初期フェーズにおけるキャッシュフローを改善し、その後の成長に向けた強固な顧客基盤を築く。

シナリオ2:成熟期のBtoB SaaS企業が、リード獲得の頭打ちを打開するケース

課題:

リスティング広告やリターゲティング広告からのリード(資料請求・デモ申込)獲得が、ここ数ヶ月間横ばい状態。CPAも高止まりしており、事業成長のためには新たなリード獲得チャネルの開拓が急務。

戦略:

1. **ソースデータの戦略的セグメンテーション:** 保有する全リードのリストではなく、「受注(成約)に至った企業の担当者リスト」をCRMから抽出する。これが最も質の高いソースデータとなる。さらに、「特定の上位プランを契約した企業のリスト」も別途抽出し、複数の高品質なソースを用意する。

2. **プラットフォームの選定とオーディエンス作成:** ビジネス用途での利用者が多いFacebook広告およびLinkedIn広告を選択。「受注企業リスト」をソースとして、それぞれのプラットフォームで「類似度1%」のオーディエンスを作成する。

3. **獲得ファネルに合わせたクリエイティブの提供:** 配信する広告は、いきなり「デモ申込」を促すのではなく、ターゲット層が抱えるであろう課題を解決する「業界別導入事例ホワイトペーパー」のダウンロードをオファーする。類似オーディエンスはまだ自社を認知していない層であるため、まずは情報提供を通じてリード化を図り、その後のインサイドセールスで案件化を狙うという、獲得までのステップを設計する。

4. **パフォーマンスに基づく拡張テスト:** 「受注企業リストベースの類似(1%)」で安定したリード獲得単価(CPL)を実現できたら、次に「上位プラン契約企業リストベースの類似(1%)」をテストし、より質の高いリードが獲得できるかを検証する。同時に、元のオーディエンスの類似度を「1-3%」に拡張したリストも作成し、リード獲得ボリュームの拡大を試みる。

期待される成果:

既存チャネルではアプローチできなかった、新たな業界や企業規模の見込み顧客からのリードを獲得。リード獲得件数を前月比で20%以上増加させ、営業部門に質の高い商談機会を安定的に供給することで、事業全体の売上向上に貢献する。

まとめ:類似ターゲティングは「誰に似せるか」が成功の全て

類似ターゲティングは、現代のデジタル広告において、コンバージョン獲得を目的とするならば避けては通れない、極めて強力な手法です。その本質は、AIの力を借りて、自社のビジネスにとって最も価値のある「優良顧客」のDNAを抽出し、そのDNAを受け継ぐ新たな見込み顧客を広大なデジタル空間から見つけ出すことにあります。

このターゲティングを成功させるための鍵は、本記事で繰り返し述べてきた通り、「誰を基に(ソースオーディエンス)、どれくらい似ている人を探すか(類似度の精度)」という、最初の戦略設計に集約されます。質の低いソースデータからは、質の低い結果しか生まれません。逆に、コンバージョンという最終成果に直結する、質の高い顧客データをソースとして戦略的に活用し、CPAと獲得ボリュームのバランスを意識した精度のコントロールを行うことで、類似ターゲティングは貴社の広告成果を劇的に向上させ、持続的な事業成長を実現するための、最強のエンジンとなり得るでしょう。まずは、自社が保有する顧客データという「宝の山」を見直し、どのデータをソースとすれば最も獲得成果に繋がるかを検討することから始めてみてください。

類似ターゲティングの設定方法

ここでは、媒体ごとに類似ターゲティングの設定方法をご紹介します。

Yahoo!

Yahoo!広告で類似ターゲティングが利用できるのはディスプレイ広告です。

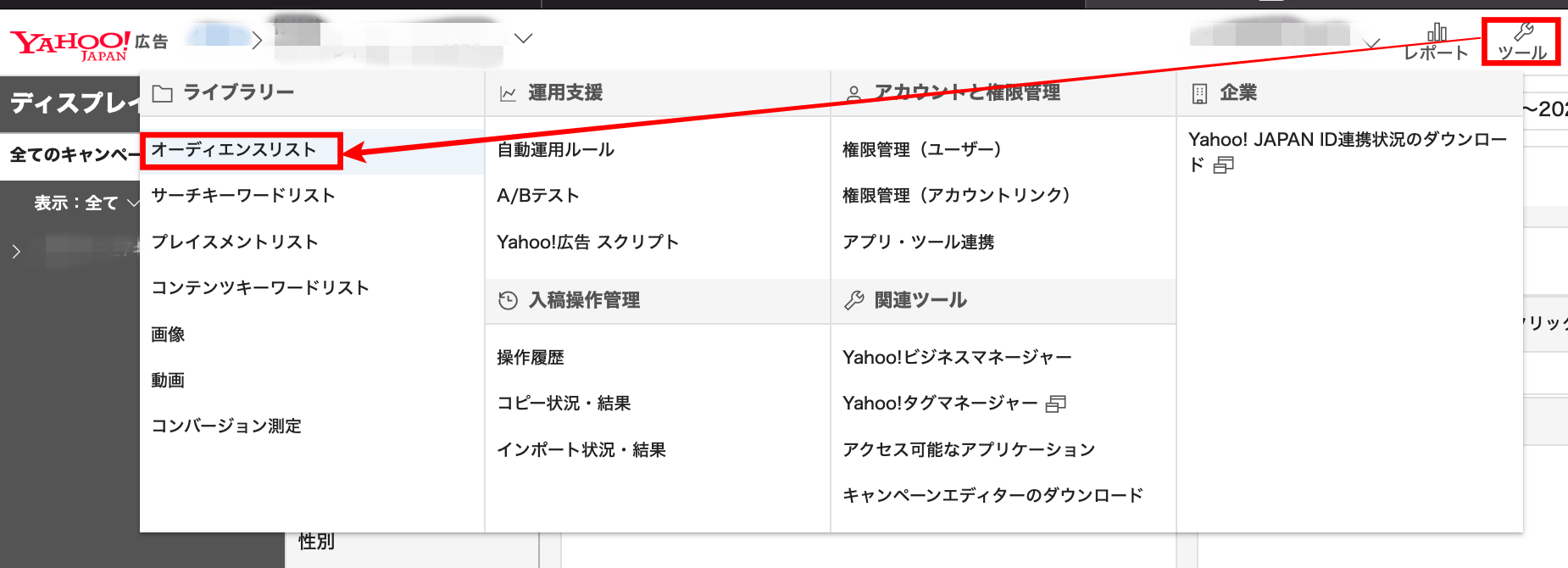

1.Yahoo!管理画面右上の「ツール」→「オーディエンスリスト」を選択

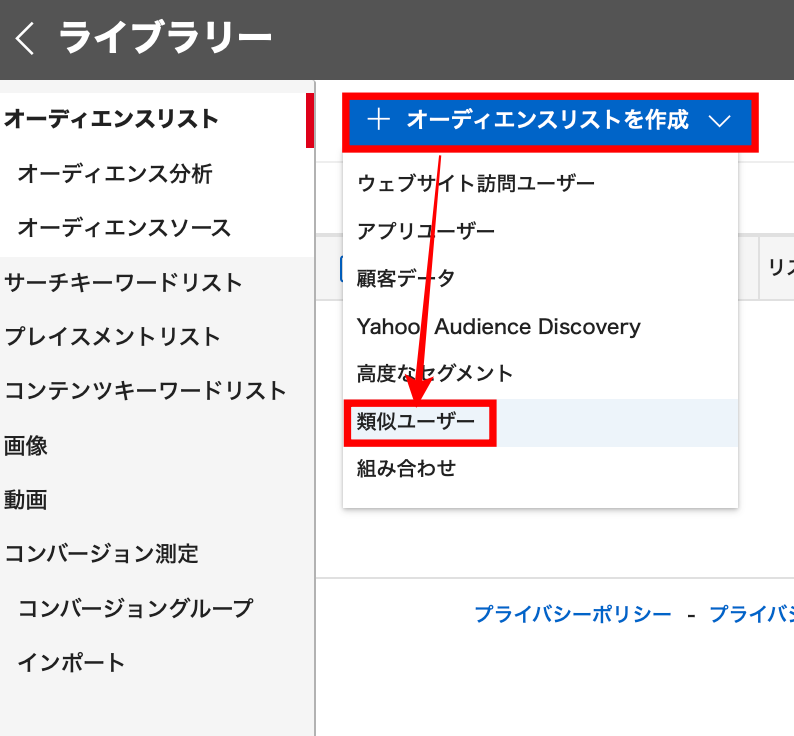

2.「オーディエンスリストを作成」→「類似ユーザー」を選択

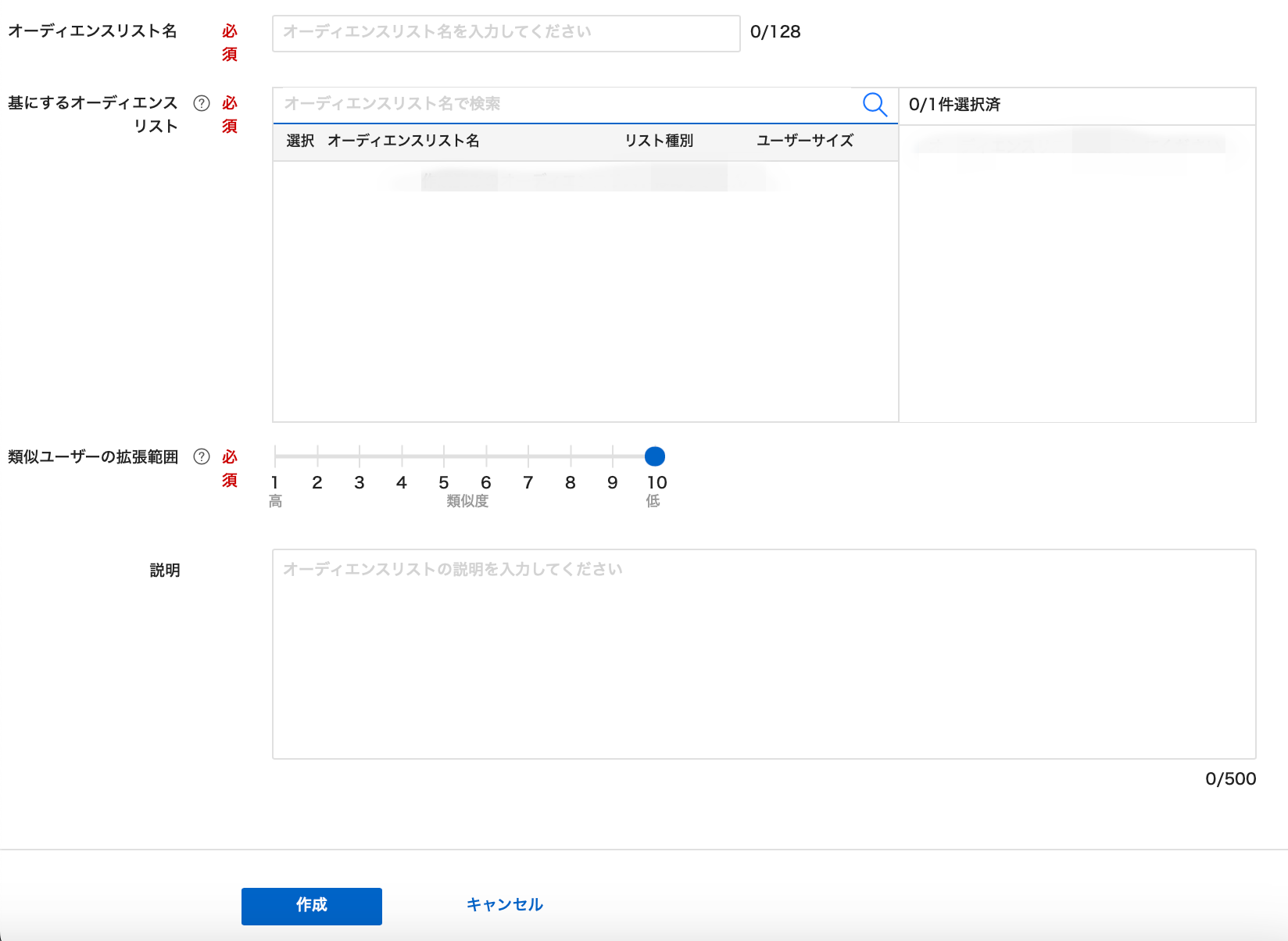

3.作成するリストの詳細を入力し作成

LINE

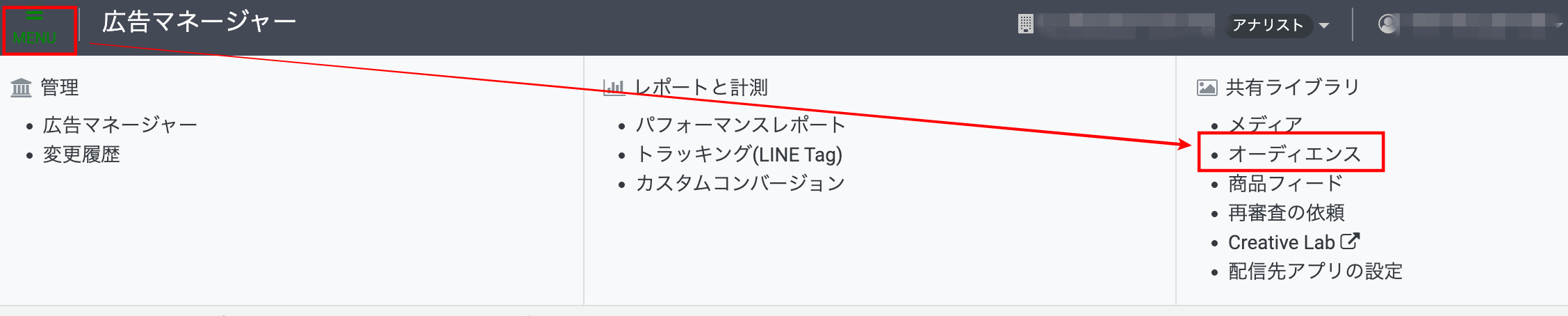

1.管理画面左上の「MENU」→「オーディエンス」を選択

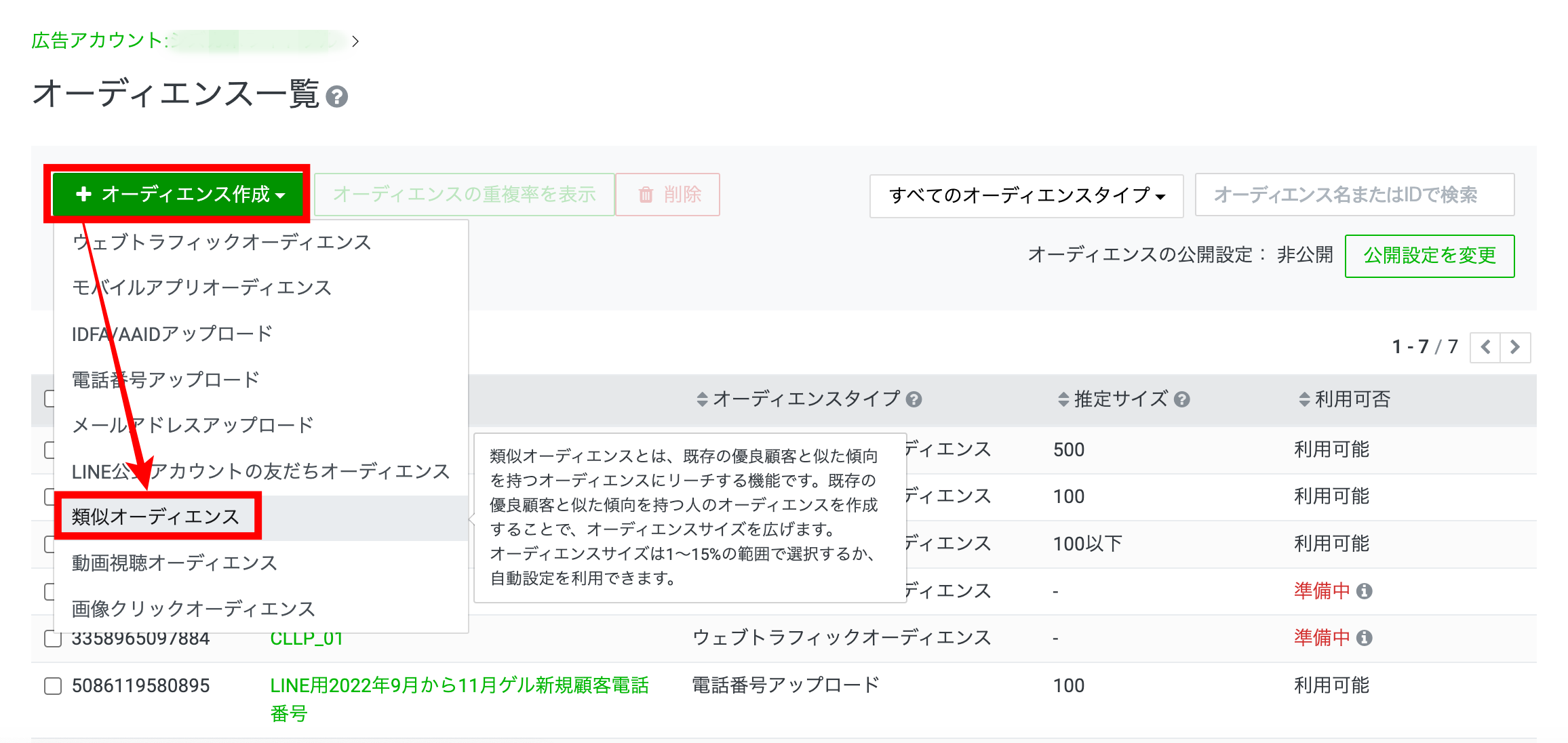

2.「オーディエンス作成」→「類似オーディエンス」を選択

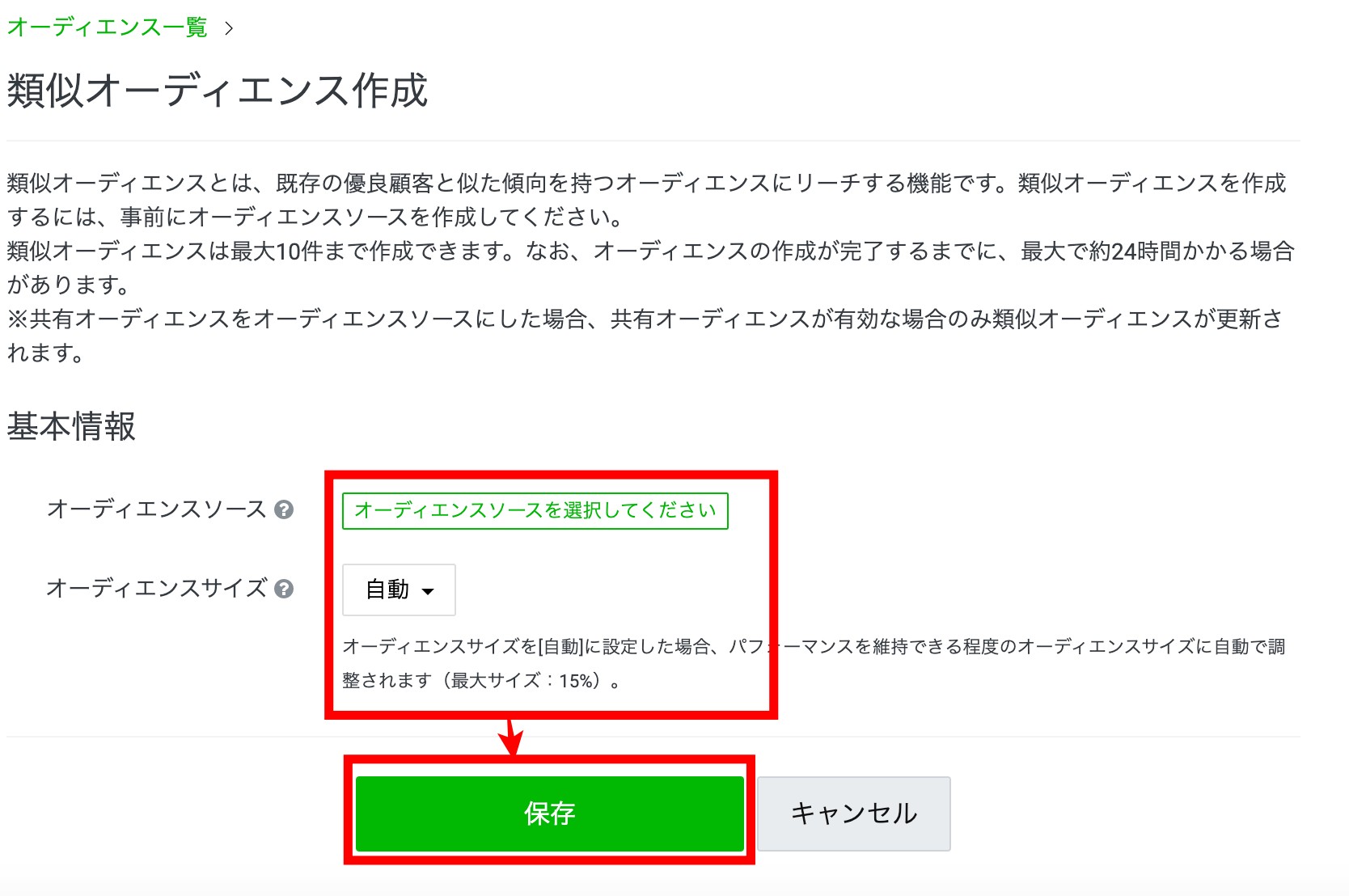

3.「オーディエンスソース」と「オーディエンスサイズ」を選択し決定

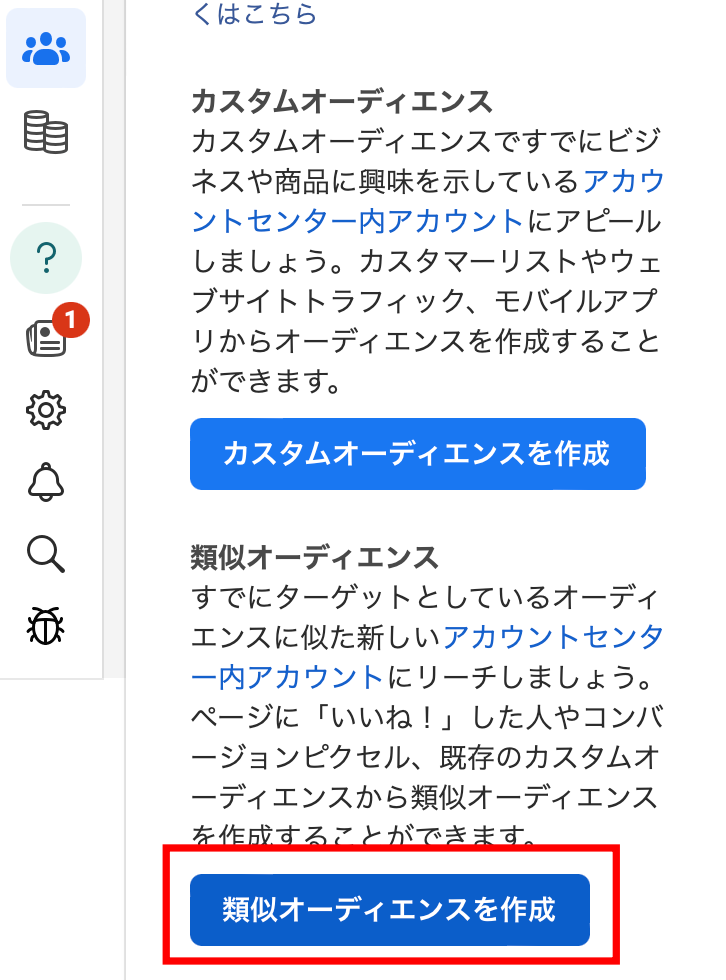

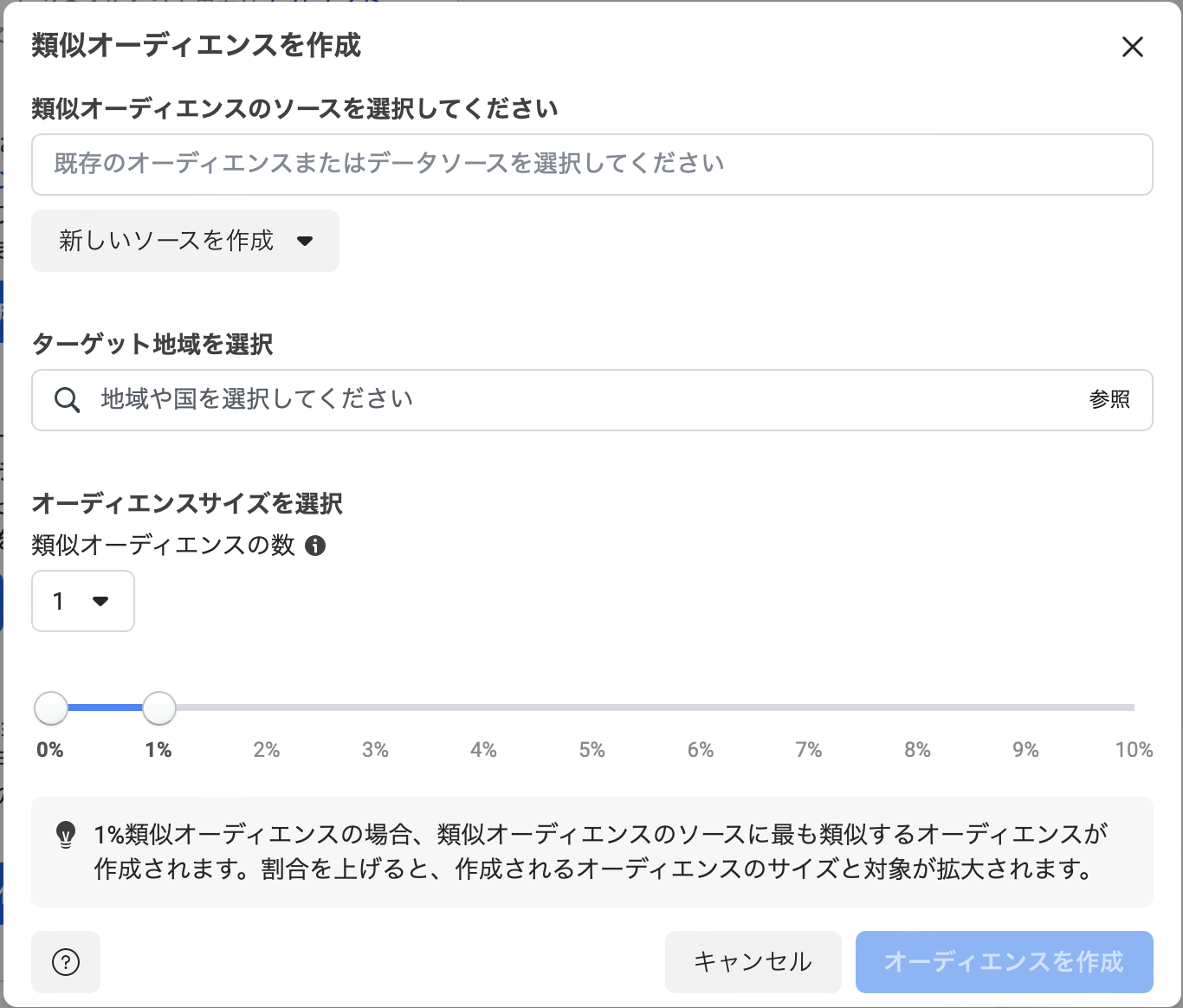

Meta

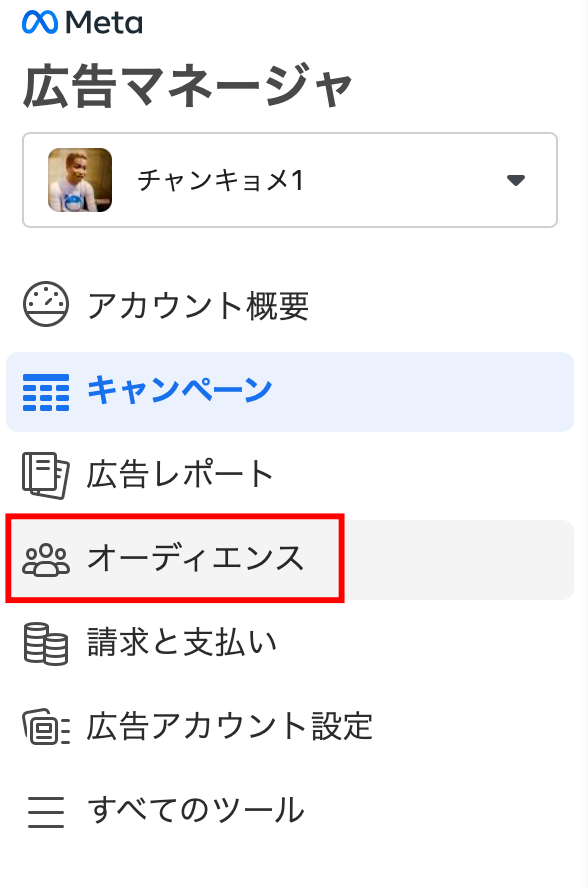

1,広告マネージャ左タブにある「オーディエンス」を選択

2.「類似オーディエンスを作成」を選択

3.新規オーディエンスの詳細を設定し「オーディエンスを作成」を選択

当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで

・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安

・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい

・記事に書いてない問題点が発生している

・記事を読んでもよくわからなかった

など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう

▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)