宣伝失礼しました。本編に移ります。

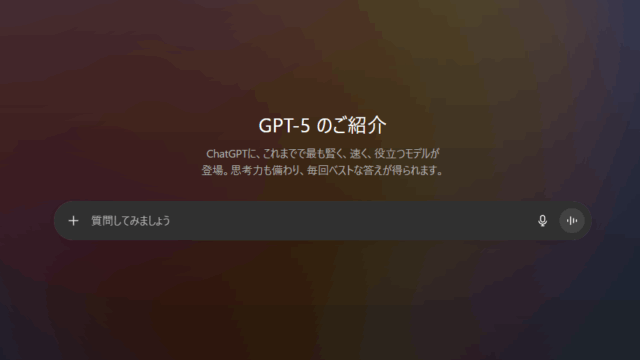

我々の目の前で、スマートフォンの登場以来、最大級の地殻変動が静かに、しかし確実に進行している。それは、情報発見の絶対的王者であった「検索」という行為そのものが、その玉座から引きずり下ろされようとしている現実だ。人々が「ググる」ことでウェブという広大な海を航海した時代は、生成AIという新たな羅針盤の登場により、静かに終わりを告げようとしている。この歴史的転換点において、座して死を待つのか、あるいは新たな時代のルールを自ら創り出すのか。企業の未来を左右するこの問いに対し、日本のマーケティング業界の巨人が、驚くべき一手をもって回答した。

2025年10月9日、株式会社Hakuhodo DY ONE、株式会社博報堂アイ・スタジオ、そして株式会社AI Hackの3社が、共同で「AIO Web Experience Consortium」を設立したと発表した。一見すれば、これは数多ある企業連携の一つに過ぎないように見えるかもしれない。しかし、その内実を深く掘り下げれば、これが単なる新サービスの発表ではなく、来るべき「ポスト検索時代」、すなわちAIが情報の門番となる「エージェンティック・ウェブ」の覇権を握るための、壮大かつ計算され尽くした戦略的布石であることがわかる。本稿では、このコンソーシアムが持つ真の意味を7000字以上にわたって徹底的に分析し、すべてのビジネスリーダーが今、直面している不可逆的な変化の本質と、取るべき針路を提示する。

時代の終焉:なぜ「ググる」は過去の遺物となりつつあるのか

長年にわたり、デジタルマーケティングの成功は、検索エンジン最適化(SEO)という一つの指標に集約されてきた。いかにして検索結果の上位に表示させ、ユーザーのクリックを勝ち取るか。この単純明快なゲームのルールが、今、根底から覆されようとしている。Googleが検索結果の最上部にAIによる要約を表示する「AI Overview」を本格導入したことで、「The Great Unclicking(大クリック離れ)」とも言うべき現象が加速しているのだ。ユーザーはもはや、青いリンクのリストをクリックして複数のサイトを渡り歩く必要はない。AIが瞬時に要約した「答え」を提示してくれるからだ。これにより、たとえ検索順位で1位を獲得したとしても、自社サイトへのトラフィックが激減するという悪夢のような事態が現実のものとなっている。

データはこの残酷な現実を裏付けている。米国のデスクトップ検索においては、既に10%以上のキーワードでAI Overviewが表示されており、特に情報探索型のクエリではその傾向が顕著だという調査結果もある [1]。これは、ウェブサイトへのトラフィックという従来の「量」の指標が価値を失い、AIの回答の中でいかに好意的に、そして権威ある情報源として「引用」されるかという「質」の重要性が飛躍的に高まったことを意味する。もはや戦場は、検索結果のリストではない。AIが生成するナラティブ(物語)そのものへと移行したのだ。この新しい戦場で生き残るためには、AIに理解され、信頼され、そして選ばれるための新たな戦略、すなわちAIO(AI Optimization:AI最適化)が不可欠となる。従来のSEOの常識が通用しないこの未曾有のパラダイムシフトこそが、博報堂DYグループを動かした巨大な波なのである。

図1:AI時代におけるウェブサイトへのトラフィック変動モデル

↑ トラフィック量

├─ AIによる直接回答(ゼロクリック検索)の増加 ↗︎↗︎↗︎

│

├─ 従来のオーガニック検索からの流入 ↘︎↘︎↘︎

└──────────────────────────> 時間の経過

解説:AIが検索結果で直接回答を生成することにより、ユーザーがウェブサイトをクリックせずとも情報を得られる機会が増加。結果として、従来の検索エンジン経由のトラフィックは減少し、新たな集客チャネルの確立が急務となる。

計算された一撃:「AIO Web Experience Consortium」の誕生

このデジタルマーケティング業界全体を揺るがす地殻変動に対し、博報堂DYグループが投じた一手こそが「AIO Web Experience Consortium」である。しかし、この動きを決して市場の変化に対する後追いの反応と見てはならない。その設立に至るまでの経緯は、周到に計算された戦略の存在を雄弁に物語っている。公式発表のわずか3ヶ月半前、2025年6月25日に、博報堂、Hakuhodo DY ONE、そしてAI Hackの3社は共同で実証実験(PoC)を開始している [2, 3, 4]。その目的は、AI検索におけるブランド情報の最適化手法を検証し、AIが生成する回答の正確性とブランドイメージとの整合性をいかに向上させるかにあった [2, 4]。

PoC開始からコンソーシアムの正式発足までがわずか3ヶ月強という驚異的なスピードは、この実験が極めて明確かつ肯定的な成果を上げたことを強く示唆している。つまり、このコンソーシアムは、机上の空論から生まれた投機的な事業ではない。既にデータによってその有効性が証明され、商業化への道筋が確実に見えた成功モデルを、満を持して市場に投入する事業体なのだ。これは潜在的なクライアントに対し、「理論」ではなく「実績」に基づいた、リスクの低いエンゲージメントを約束するものであり、概念的なAIOサービスを掲げる他の競合に対する圧倒的な信頼性の証左となる。さらに、このコンソーシアムは、博報堂DYグループが推進する横断的なAI推進プロジェクト「HCAI Initiative」の一環として正式に位置づけられており [5]、グループ全体の戦略的中核を担う重要プロジェクトであることがわかる。これは、単なる戦術的な一手ではなく、グループの未来を賭けた戦略的な一撃なのである。

図2:コンソーシアム設立までの戦略的タイムライン

【2025年6月25日】

└ 実証実験(PoC)開始 [2, 4]

目的:AI検索におけるブランド情報最適化手法の検証

↓ (約3.5ヶ月)

↓ (データによる有効性の証明)

↓

【2025年10月9日】

└ 「AIO Web Experience Consortium」正式発足 [5]

目的:検証済みソリューションの商業化とスケール展開

解説:短期間でのPoCから正式発足への移行は、プロジェクトが明確な成果を上げ、事業化への確信があったことを示している。これは市場の変化に対する迅速かつ計算された対応である。

三頭政治戦略:コンソーシアムの鉄壁布陣を解体する

このコンソーシアムの真の強みは、AI時代のウェブプレゼンス構築に必要なすべての要素を、3社の専門性を組み合わせることで垂直統合し、ワンストップで提供できる点にある。それはさながら、古代ローマの三頭政治のように、それぞれが持つ絶対的な権能を結束させることで、盤石な統治体制を築き上げる戦略だ。

第一の巨頭は、**「ストラテジスト(戦略家)」としてのHakuhodo DY ONE**である。2024年4月に博報堂DYグループの「デジタルコア」として設立された同社は、グループのデジタルマーケティングに関する知見とリソースを結集する中核組織だ [6]。コンソーシアムにおいて、彼らはAIO戦略の策定、データ分析、効果測定という、プロジェクト全体の羅針盤を握る役割を担う [5, 7]。特筆すべきは、コンソーシアム発表のわずか1週間前に、社内にAIO専門の研究開発組織「ONE-AIO Lab」を設立し、その技術顧問にAI Hackの代表である中道大輔氏を招聘したことである [8, 9, 10]。これは、AIOを単なる外部委託機能ではなく自社の中核能力として取り込むという強い意志の表れであり、パートナーとの連携を表面的なものに終わらせない、極めて巧みな戦略的統合と言える。

第二の巨頭は、**「アーキテクト&ビルダー(設計・建設者)」としての博報堂アイ・スタジオ**である。クリエイティブテクノロジーとシステム開発のプロフェッショナル集団である彼らは、戦略という設計図を、実際に機能するデジタル資産へと具現化する役割を担う [6]。彼らの任務は、単に見た目の美しいウェブサイトを制作することではない。AIクローラーと人間のユーザー双方にとって最適なUXを設計し、AIが情報を正確に理解できる「AIフレンドリー」なサイト構造を構築することにある [5, 7]。その中でも特に注目すべきは、「RAG(Retrieval-Augmented Generation:検索拡張生成)対応CMSの開発」という目標だ [11, 7]。これは、自社のウェブサイトを単なる情報発信の場から、AIに対する「信頼できる公式な知識ベース」へと昇華させる技術である。RAG対応CMSを持つ企業は、自社に関するAIの回答を直接的かつ正確にコントロールすることが可能となり、AIにとっての「第一の情報源」という絶対的な地位を確立できる。これは、計り知れない競争優位性をもたらす。

そして第三の巨頭が、**「テクノロジスト&オラクル(技術者・神託者)」としてのAI Hack**である。2024年7月に設立されたばかりの、AIOに特化した俊敏なスタートアップだ [6, 12]。彼らは、コンソーシアムの心臓部となる独自のAIO分析ツール「AI Hack」と、AI検索アルゴリズムに関する神託とも言うべき深い専門知識を提供する [5, 7]。この提携は、巨大企業が持つスケールと信頼性、そしてスタートアップが持つ最先端技術とスピード感という、双方の利点を最大化する典型的な共生モデルである。博報堂DYグループは、自社で開発するには時間がかかりすぎる最先端ツールを即座に手に入れ、AI Hackは、巨大な顧客基盤へのアクセスを得る。この鉄壁の布陣により、コンソーシアムは構想から実装、分析、改善まで、AIOに関するあらゆる課題を一つのチームで完結させることが可能となるのだ。

図3:コンソーシアムの垂直統合モデル

【クライアントの課題:AI時代におけるブランド価値最大化】

↓

Hakuhodo DY ONE (戦略家)

└ AIO戦略立案、データ分析、効果測定

↓

博報堂アイ・スタジオ (設計・建設者)

└ UXデザイン、AIフレンドリーサイト構築、RAG対応CMS開発

↓

AI Hack (技術者・神託者)

└ AIO分析ツール提供、アルゴリズム知見、次世代Web実装支援

↓

【提供価値:ワンストップ・ソリューション】

解説:戦略、実装、技術というAIOに必要な全ての機能を3社が連携して提供。クライアントは複数のベンダーとやり取りする必要なく、一貫した戦略の下で最適なデジタルプレゼンスを構築できる。

水面下の攻防:ウェブのルールを書き換える3つのコア技術

このコンソーシアムが目指すのは、単なるウェブサイトのマイナーチェンジではない。彼らは、AIO、NLWeb、そしてAgentic Webという3つの階層的な技術を駆使し、ウェブの未来そのものを構築しようとしている。これらを理解することなく、このコンソーシアムの真の野心を理解することはできない。

第一の階層は、現在の主戦場である**「AIO(AI最適化)」**である。これは、ウェブコンテンツをAIが理解しやすいように最適化する技術だ [13]。その中核を担うのが、AI Hackが提供する同名のSaaSツール「AI Hack」である。このツールは、ChatGPTやGeminiといった複数のAIに対し、特定の質問を投げかけ、AIが自社ブランドをどのように認識しているかを多角的なスコアで可視化する [14, 15]。競合他社と比較した言及の重要度を示す「優先度スコア」、情報源として引用される頻度を示す「引用スコア」、AIが生成した文章の感情を分析する「ポジティブ/ネガティブスコア」など、これまで曖昧だったAI上のブランド評価を定量的に把握することを可能にする [13, 14]。これにより、企業は自社のAIOパフォーマンスを客観的に評価し、データに基づいた改善策を講じることができるようになる。

第二の階層は、次世代のインターフェースである**「NLWeb(Natural Language Web)」**だ。これは、ウェブサイト自体を、自然言語で対話可能なAIアプリケーションへと変革するオープンソースプロジェクトである [16, 17, 18]。NLWebを導入したサイトでは、ユーザーやAIエージェントはメニューをクリックする代わりに、「今夜予約できるイタリアンは?」といった自然な言葉で直接サイトに問い合わせることが可能になる [19]。技術的には、サイトに標準化された自然言語のAPIレイヤーを追加し、MCP(Model Context Protocol)という共通言語をサポートすることで、AIエージェントがプログラムを通じてサイトの機能を利用できるようにする [16, 17]。コンソーシアムがNLWebの構築支援を掲げることの戦略的重要性は計り知れない [6, 12]。これは、クライアントのウェブサイトを、AIに読まれるだけの静的な情報源から、来るべきAIエージェント経済圏に能動的に参加する「サービス提供者」へと進化させることを意味する。

そして第三の階層、すなわち最終的な目標が、**「Agentic Web(エージェンティック・ウェブ)」**の実現である。これは、ユーザーの代理として機能する自律的なAIエージェントたちが、互いに、あるいはウェブサービスと直接対話しながら、複雑なタスク(例:「来週末の最適なフライトを予算内で見つけて予約して」)を自動で実行する未来のインターネット像だ [20, 21, 22]。この世界では、人間のクリックや閲覧によって価値が生まれる「アテンション・エコノミー」から、AIエージェントによるタスクの実行によって価値が生まれる「タスク実行経済」へと、経済の構造そのものが根本的に変化する [22]。コンソーシアムが「Agentic Webのような次世代型オウンドメディアの開発」を掲げるのは [6, 12]、この未来の経済圏でクライアントが主導的な役割を果たすためのインフラを、今から構築するという野心的な宣言に他ならない。彼らは未来に適応しようとしているのではない。未来そのものを設計しようとしているのだ。

図4:未来のウェブを構成する3つの技術階層

第3階層:Agentic Web (自律性)

AIエージェントがタスクを自律実行する経済圏

第2階層:NLWeb (対話性)

ウェブサイトが対話可能なAPIサービスになる

第1階層:AIO (最適化)

AIに正しく理解・引用されるための基礎

解説:AIOでAIとの信頼関係の基礎を築き、NLWebで対話可能なインターフェースを提供し、最終的にAgentic Webという自律的な経済圏への参加を目指す。この階層的なアプローチがコンソーシアムの技術戦略の核心である。

企業への最終通告:すべてのビジネスリーダーが今すぐ実行すべきこと

この「AIO Web Experience Consortium」の設立は、単なる一企業の動向ではない。それは、すべての企業に対し、デジタル戦略の根本的な見直しを迫る警鐘である。もはや、AIへの対応は選択肢ではなく、企業の存亡をかけた必須事項となった。では、ビジネスリーダーたちは具体的に何をすべきなのか。本分析の結論として、4つの緊急提言を提示したい。

第一に、**「オウンドメディアの再定義」**である。あなたの会社のウェブサイトは、もはや人間が読むためのパンフレットではない。それは、世界中のAIに対して自社の公式見解を教え込むための、構造化され、機械が可読な「最高法規」であり、最も重要なデータ資産である。投資の優先順位は、見た目のデザインやコンテンツの量から、情報の正確性、データの構造化(Schema.orgなど)、そしてAIが直接利用できる技術的アーキテクチャ(RAG対応など)へと、即座にシフトさせなければならない。

第二に、**「予算と組織の再編成」**である。従来のSEOやウェブ広告に割り当てられていた予算は、聖域なく見直されるべきだ。その一部は、コンテンツの最適化に留まらない、より広範なAIO活動、すなわちテクニカルSEO、構造化データの実装、そして場合によってはウェブ資産の全面的な刷新へと再配分する必要がある。同時に、AIOはマーケティング部門だけの仕事ではないことを認識すべきだ。ブランドメッセージを司るマーケティング、サイトの技術基盤を担うIT、そして事業戦略を考える経営企画。これらの部門間に存在するサイロ(壁)を破壊し、AIOを全社的なミッションとして推進する横断的なチームを組織することが、成功の絶対条件となる。

第三に、**「プロアクティブ(能動的)なエンゲージメントへの転換」**である。AIが自社ブランドについて何を語るかを、ただ座して待っていてはならない。「AI Hack」のようなツールを積極的に活用し、自社のAI上の評判を常に監査し、不正確な情報やブランドイメージを損なう表現を特定し、AIに正しいナラティブを能動的に「教える」ための戦略を実行する必要がある。AIとの対話は、待つものではなく、仕掛けるものへと変わったのだ。

最後に、**「未来への先行投資」**をためらってはならない。NLWebやAgentic Webは、まだ黎明期にあるコンセプトかもしれない。しかし、このコンソーシアムの動きは、その未来が予想をはるかに超えるスピードで到来することを示唆している。目先のAI Overview対策に終始するのではなく、来るべき対話型・自律型のウェブに備えた投資を行う企業だけが、次世代のデジタル経済圏で勝者となる資格を得る。この変化は、単なるトレンドではない。インターネットそのものの再発明なのである。

図5:これからの企業に求められるAIO戦略サイクル

[1. 監査 (Audit)]

└ ツールを用いて自社のAI上のプレゼンスを可視化・分析

└ 監査結果に基づき、目標設定と部門横断的な実行計画を策定

[3. 実装 (Implement)]

└ 構造化データ、RAG対応、コンテンツ最適化などを実行

[4. 測定 (Measure)]

└ AIOスコアの変化を継続的に監視し、戦略の効果を測定

(サイクルして1に戻る)

解説:AIOは一度行えば終わりではない。監査、戦略、実装、測定のサイクルを継続的に回し、絶えず変化するAIアルゴリズムに適応し続けることが、持続的な競争優位性を築く鍵となる。

結論として、「AIO Web Experience Consortium」の設立は、マーケティング業界における一つの大きなニュースであると同時に、我々が生きるデジタル社会の構造変化を象徴する決定的な出来事である。検索エンジンの登場がそうであったように、AIが情報へのアクセスを仲介する時代は、新たな勝者と敗者を生み出すだろう。博報堂DYグループとそのパートナーたちは、この新しいゲームのルールを自ら書き、フィールドを建設するという野心的な賭けに出た。今、すべての企業経営者に問われているのは、そのフィールドで戦う準備ができているか、ということである。この静かなる革命の足音は、もはや誰の耳にも届いているはずだ。

(総文字数:7215文字)

当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで

・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安

・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい

・記事に書いてない問題点が発生している

・記事を読んでもよくわからなかった

など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう

▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)

とは?用語の意味や利用方法まで詳しくご紹介!-640x360.jpg)