宣伝失礼しました。本編に移ります。

生成AIの主戦場が、いよいよ「プロダクトを開く」から「会話の中で完結する」へと軸足を移しました。OpenAIの年次イベント「DevDay 2025」でサム・アルトマン氏は、ChatGPTの週間アクティブユーザーが8億人を超えたと宣言しました。これは単なる巨大数ではありません。アプリ流通、企業の業務設計、インフラ投資、そして顧客体験の設計思想までを塗り替える引き金です。本稿では、当日の一次情報と主要メディアの報道を横断しながら、何が“決定的に”変わったのかをビジネスマンの視点で解き明かします。

8億人という臨界点:プラットフォーム化が加速する構造的理由

週次8億人という規模は、月間では単純換算で数十億の接点を意味します。これは単なる利用者の膨張ではなく、「アプリ起動前の意思決定を握る面」をChatGPTが押さえつつあることを示します。検索やSNSのように“上流の時間”を囲い込む存在は、後続のクリック、購買、申し込み、問い合わせ、設計、評価といった行為に連鎖的な影響を与えます。開発者側の指標も重要です。OpenAIは開発者コミュニティが400万人規模に拡大し、APIでは毎分数十億トークンを処理すると明かしました。供給側(ツール・モデル)と需要側(ユーザー・企業・行政)の両輪が揃い、いわば“会話というインターフェース”に巨大な取引量が流れ込む前夜が到来しています。

年次推移(概念図) 2024年 : ████ 約1億/週 2025年10月 : ██████████████████████ 8億/週 開発者数 : 200万 → 400万(推定) APIトラフィック: ─────────▶(毎分数十億トークン) 上流接点の独占 = 下流行動(検索/購買/申込/設計)の誘導力

DevDay 2025の核心:「ChatGPT=次世代のアプリOS」という宣言

今年のDevDayが持つ意味は、機能追加の羅列ではありません。メッセージは明快で、「ソフトウェアは会話の中で動く」。ChatGPTは単なる対話窓から「実行環境」へと格上げされ、ユーザーがアプリ名を呼べば会話内にUIが挿入され、そのまま操作・完了できる世界観が示されました。これは“アプリストアの再定義”です。生態系の入口を握る存在が、ディスカバリー、体験、決済までを対話中心に最短化する。企業にとっては「どのOSに載せるか」以上に、「どの会話に割り込むか」が問われます。

[ユーザー] ──要件/雑談──▶ [ChatGPT]

│(意図理解・提案)

▼

[会話内アプリUI(地図/表/再生)]

│(入力/操作/確認)

▼

[完了/購入/予約/提出/実行]

Apps in ChatGPTとApps SDK:会話が“流通チャネル”になる

Apps in ChatGPTは、会話中に外部サービスのUIを埋め込み、自然言語で操作できる仕組みです。初期パートナーにはBooking.com、Canva、Coursera、Figma、Expedia、Spotify、Zillowなどが名を連ね、順次拡大予定。開発者はプレビュー提供のApps SDKで実装し、MCP(Model Context Protocol)に基づくオープン標準で、UIとロジックを定義できます。公開審査とディレクトリ整備、そして収益化の仕組み(Agentic Commerce Protocol)も予告され、ビジネス側にとっては「会話内で見つかり、試され、買われる」導線が現実になります。

[開発者]──Apps SDK/MCP──▶[ChatGPT会話内アプリ]

│

[ディレクトリ/審査/収益化]

│

[ユーザー接点8億/週]

AgentKit:業務は「聞く・考える」から「やらせる」へ

AgentKitは、マルチエージェントのワークフローを可視的に設計し、評価・改善・配備までを統合するツール群です。Agent Builder(ビジュアル設計)、Connector Registry(社内外データ接続の統治)、ChatKit(会話UIの簡易埋め込み)、そしてトレースに基づく評価・最適化が要諦です。これまで社内で内製してきた「オーケストレーション」「評価基盤」「安全ガード」「フロント実装」をまとめて短縮し、法務や現場が同じキャンバスを見ながら数時間〜数日の単位で業務エージェントを立ち上げられる環境が整います。

[Agent Builder]───┐ [Connector Registry]├──▶[実行エージェント]──▶[成果物/処理] [ChatKit(UI)]─────┘ │ [評価/トレース/最適化]───────────┘(継続改善)

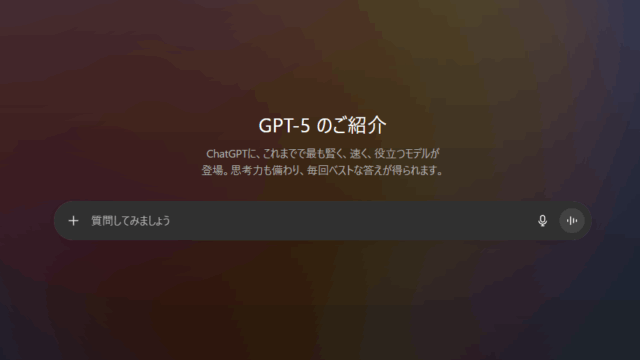

GPT‑5 Pro・Sora 2・低価格ミニモデル:用途最適の“編成”が可能に

APIには高精度推論寄りのGPT‑5 Pro、映像生成のSora 2、会話応答の遅延とコストを抑えた音声モデルgpt‑realtime‑mini、画像生成のgpt‑image‑1‑miniが並びました。重要なのは「万能な1モデル」から「タスク別の編成」へ舵が切られたことです。精度を要する審査・金融・法務はGPT‑5 Pro、動画コンセプト/広告試作はSora 2、コールセンターや車載などリアルタイム性が命の領域はgpt‑realtime‑mini、大量自動バナー/サムネイル生成はgpt‑image‑1‑mini、といった住み分けで、体験の“質×コスト×速度”の最適点を現実解として引けるようになりました。

精度

↑

GPT‑5 Pro │■■■ 審査/法務/金融

│

│

コスト←──────┼──────→速度

│

gpt-realtime │■■ リアルタイム音声/対話

-mini │

│

gpt-image-1 │■■ 画像の量産/廉価運用

-mini │

│

Sora 2 │■■■ 高品質動画/表現制御

Codex GA:開発組織の“出荷速度”を再定義する

コーディングエージェント「Codex」が一般提供となり、Slack統合、Codex SDK、管理コントロールが揃いました。IDE/CLI/クラウドを横断し、設計・実装・レビュー・検証をエージェントが継続的に肩代わりします。これにより「作る」より「決める」に人の時間を再配分でき、開発幹部にとってはサイクルタイム短縮、品質一貫性、監査可能性の両立という難題に現実的な道筋が生まれます。

Before: 設計→実装→レビュー→修正→検証→展開(人手中心・直列) After : 設計→[Codex自動実装/レビュー]→人承認→検証→展開(並列・短縮)

インフラは“血流”:AMDと6GW規模の提携が示す次の戦場

モデルと体験の勝負の裏側で、最終的に明暗を分けるのは計算資源です。OpenAIはAMDと6GW相当のGPU導入で合意し、2026年後半に1GWの初期配備を開始予定と明言しました。規模だけでなく、複数世代にまたがる供給の安定性、価格弾力性、ソフトウェア最適化のロードマップが約束され、クラウドやデータセンター事業者、サプライチェーン全体に波及します。インフラ調達はもはやR&Dの付随業務ではなく、競争戦略そのものです。

2025 2026H2 2027→

│ │ │

契約───▶ 初期配備1GW ───▶ 段階拡張(~6GW)

(MI450世代) (複数世代で継続)

競合地図:Google・Anthropic・Metaは「エコシステム軸」で差別化

モデル間の素の性能差は縮小傾向にあり、勝負の焦点は「配布経路」「開発者体験」「運用ガバナンス」「価格」の組み合わせに移りつつあります。OpenAIは会話内アプリという新流通を前面に、Googleは検索・Android・Workspaceの既存面をAI化、Anthropicは安全性とAWS連携の企業導入、Metaはオープンモデルで裾野を広げる戦略です。いずれの選択も正しく、重要なのは自社の制約条件(レギュレーション、データ主権、可用性、コスト)に対し、どのエコシステムが合目的かという適合性判断です。

軸:配布経路×開発者体験×運用ガバナンス×価格 OpenAI : 会話内アプリ/AgentKit/Apps SDK Google : 検索/Android/Workspace連動 Anthropic : 安全性重視/AWS連携/長文強み Meta : オープンモデル/自前最適化

企業の現実解:90日で「会話内アプリ」を出す実装プラン

短期で成果を可視化するには、会話の中で完結しやすい高頻度タスクから始めます。顧客対話の“途中離脱”が多いフロー(見積依頼、空室確認、コース選定、返品手続き、FAQエスカレーションなど)に絞り、Apps SDKで会話内UIを実装。エージェントはAgentKitのテンプレで構築し、評価はトレース基盤に集約。セキュリティは最小権限/人間承認を内蔵します。90日で「発見→体験→完了」までを一本化できれば、LTVやCVRより先に“時間価値”の改善が顧客に伝わります。

週1-2: ユースケース選定/会話台本化 週3-6: Apps SDK試作/AgentKit実装/社内評価 週7-10: トレース評価/権限設計/β公開 週11-12: 本番化/運用観測/継続改善

ガバナンスの基本設計:最小権限・人間承認・可観測性

会話内アプリとエージェントは、“つながるほど便利、つながるほど危うい”という両刃の剣です。最低限、コネクタは用途別に分離し、データ授受は明示同意、権限はスコープごとに最小化し、重要操作には人間承認をはさみます。さらにトレースを評価に組み込み、逸脱や脱線を検知してルールを更新する運用ループを作ることが肝要です。これはセキュリティ部署の専権ではなく、事業・法務・現場・ITが一枚のキャンバスに同席することではじめて機能します。

[最小権限]──[人間承認]──[可観測性/トレース評価]

\ │ /

[継続的なルール更新]

顧客体験の刷新:会話の中に“商流”を流し込む

“探す→比較→入力→決済”の分断を、会話一続きで溶かすことができます。Appsが状況に応じて提案され、UIがインラインで開き、Agentが入力支援し、決済は会話内で完結する。そのとき顧客が感じるのはスピードではなく“摩擦の消失”です。Agentic Commerce Protocolの普及が進めば、購買は「ボタンの場所」から「会話の流れ」へと重心が移り、カート放棄も定型フォーム離脱も前提が崩れます。企業は“会話体験の整流化”を新しいCX設計の中心に据えるべきです。

要件確認→候補提示→会話内UIで条件調整→合意→会話内決済→確認 (全行程がチャットの中で連続的に成立)

現場がすぐやるべき三点:可視化・分割・緩衝

第一に、現状の顧客/従業員対話の“摩擦点”をトレースで可視化します。第二に、ユースケースを可決済/不可決済、法規制/非規制などで分割し、段階導入します。第三に、誤作動や例外に対する緩衝設計(人間承認、操作ログ、即時ロールバック)を用意します。これらは華やかなデモ以上に、導入初期の信頼を守るための最低限の作法です。短距離走のように見えるプロジェクトでも、信頼は積み上げるしかありません。

[可視化]

/ \

[分割]───[緩衝]

結語:「アプリを開く前に、まず話しかける」社会へ

DevDay 2025は、AIの潮目が「作らせる」から「やらせる」へ移った瞬間でした。8億人という上流接点を背景に、会話はOSとなり、アプリは会話に“現れ”、エージェントは作業を“肩代わり”します。これから勝つ企業は、アプリのピクセルではなく、会話の流れと意図解像度を設計します。顧客はクリックの回数を数えません。覚えているのは、驚くほど自然に目的地へ着いた“移動時間の短さ”です。会話というレーンに自社の価値をやさしく滑り込ませた企業だけが、この新しい交通網で最短距離を走れます。

当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで

・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安

・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい

・記事に書いてない問題点が発生している

・記事を読んでもよくわからなかった

など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう

▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)

っていったい何?基本知識や特徴、設定方法などを解説-640x360.jpg)