宣伝失礼しました。本編に移ります。

Webマーケティングの最前線、特に運用型広告の領域で、今まさに”静かな革命”が進行している。数々の企業が直面する「LPのCVR頭打ち」「ABテストの遅延」「クリエイティブ改善の停滞」といった根深い課題。その元凶は、長年業界を蝕んできた「デザインと開発の断絶」にある。この断絶が広告CPA(顧客獲得単価)をいかに悪化させ、機会損失を生み出してきたか。そして、その構造的欠陥に終止符を打ち、コンバージョンを最大化するゲームチェンジャーとして登場したのが、デザインツールFigmaの進化形「Figma Make」だ。本稿では、獲得広告のプロフェッショナルの視点から、その核心を徹底解説する。

CPAを悪化させる元凶「デザインと実装の断絶」という構造問題

運用型広告の担当者は、日々1円単位のCPAに一喜一憂し、0.1%のCVR改善に心血を注ぐ。しかし、優れたターゲティングや広告コピーも、最終的な受け皿であるLPやバナー広告の品質が伴わなければ、投下した広告費は水泡に帰す。そのクリエイティブ制作の現場で、見過ごされてきた深刻な問題が「デザインと実装の断絶」である。

デザイナーはユーザー心理に基づき、緻密な計算の上で「完璧なデザイン」をFigma上で作り上げる。しかし、それが開発者の手に渡った途端、意図せざる劣化が始まる。「指定と違う余白」「意図しないホバーアクション」「想定外のフォントによる可読性の低下」。広告クリエイティブにおいて「神は細部に宿る」と言われるが、この「細部」のズレこそがCVRを左右する生命線だ。1ピクセルの差異がユーザーに違和感を与え、離脱へと静かに導いていく。

さらに深刻なのが、改善サイクルの遅さだ。LPのABテストを行おうにも、デザイン修正案を開発者が実装し、品質保証を経てリリースするまでに数週間を要することも珍しくない。市場が高速で変化する現代において、このスピード感では競合に勝つことは不可能だ。この絶望的な状況を打破し、デザインの意度を寸分の狂いもなく、かつ超高速で実装するための革命。それが「Figma Make」の本質なのである。

デザインと開発を溶解させる革命的機能群「Figma Make」

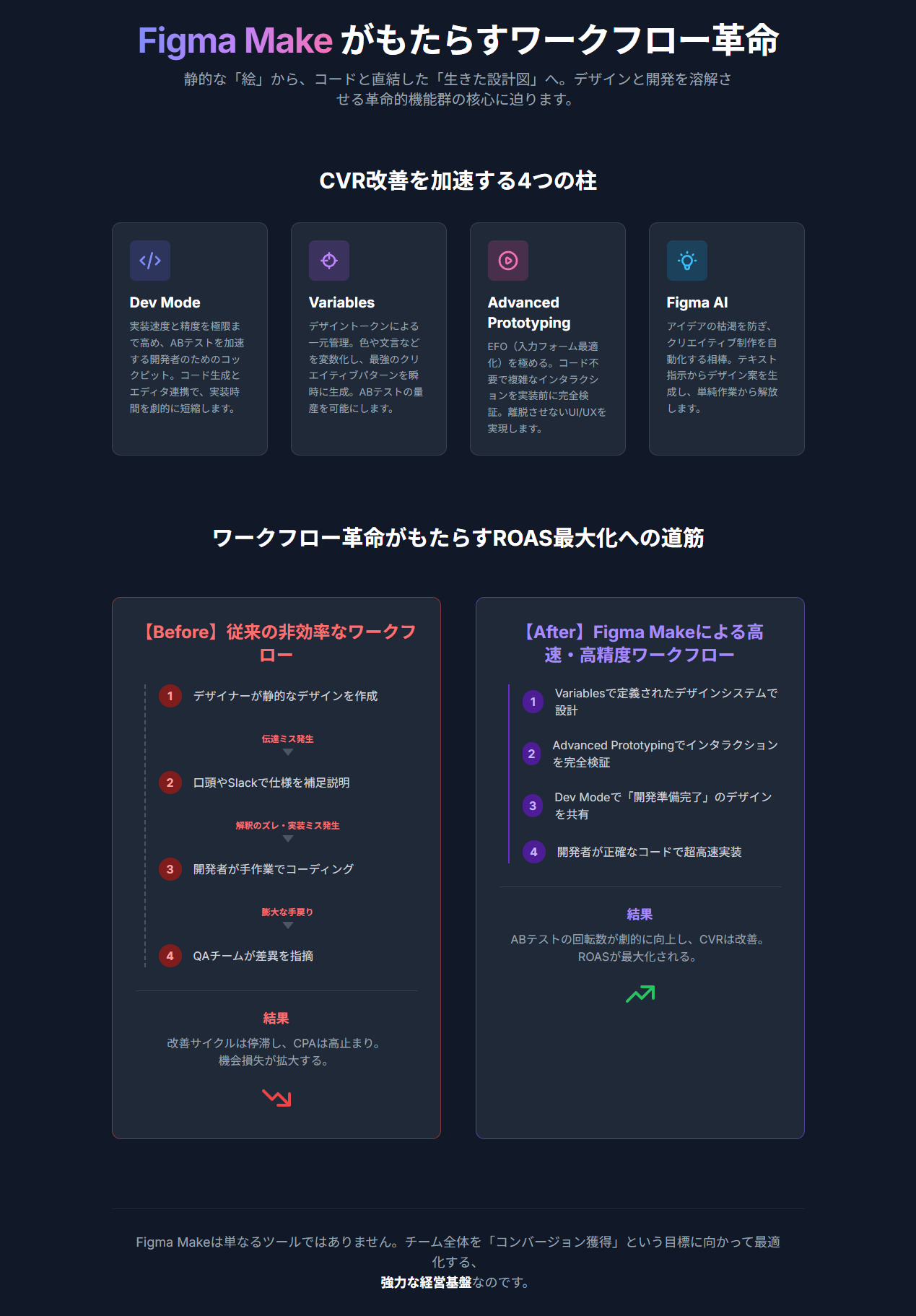

「Figma Make」とは、単一の機能名ではない。2023年のカンファレンス「Config」以降、Figmaがデザインと開発のワークフローを根底から再構築するために投入し続けている、一連の強力な機能群の総称だ。静的な「絵」としてのデザインを、コードと直結した「生きた設計図」へと昇華させる試みであり、獲得広告の視点からは特に「Dev Mode」「Variables」「Advanced Prototyping」「Figma AI」の4つの機能が重要となる。

Dev Mode:実装速度と精度を極限まで高め、ABテストを加速する

「Dev Mode」は、開発者のために用意されたFigma内の新しいインターフェースだ。デザイナーが「開発準備完了」と指定したデザインに対し、開発者はこのモードで必要な情報を正確かつ即座に抽出できる。オブジェクトを選択すれば、CSSやiOS/Android用のコードスニペットが自動生成され、従来のような「ここの余白は何ピクセルですか?」といった無駄なコミュニケーションは一掃される。VS Codeなどのエディタとの直接連携も可能で、開発者は実装作業に完全に集中できる。これにより、LPの改善案やABテストのバリエーション実装は、数日から数時間、場合によっては数分へと劇的に短縮。テストの回転数が飛躍的に向上し、CVR改善の最短ルートを切り拓く。

Variables:最強のクリエイティブパターンを瞬時に生み出す

「Variables(変数)」は、Figma Makeの中でも特にゲームチェンジャーとなり得る機能だ。デザインシステムにおける「デザイントークン」の概念をFigma上で直感的に扱えるようにしたもので、例えばCTAボタンの色を「primary-color」として変数で定義できる。「CTAボタンの色は赤と緑、どちらが有効か?」というテストの際、従来は2つのデザインを個別に作成する必要があったが、Variablesを使えば変数の値を変更するだけで、デザイン全体に一瞬で反映される。さらに「モード」機能を使えば、ライト/ダークモードやキャンペーンごとのデザイン管理も容易になる。マイクロコピー(ボタン文言など)も変数で管理すれば、複数のコピー案のテストが瞬時に可能となり、クリエイティブパターンの生成コストを劇的に引き下げる。

Advanced Prototyping:離脱させないUI/UXを実装前に完全検証

CVRを左右する最終関門、入力フォームの最適化(EFO)。入力エラーの表示やインタラクティブな挙動は、静的なデザインカンプでは表現しきれず、実装後の手戻りの原因となってきた。「Advanced Prototyping」は、この課題を完全に解決する。Variablesと条件分岐(if/else)、数式を組み合わせることで、コードを一行も書かずに、極めてリアルなプロトタイプを作成できる。「メールアドレスの形式が正しければボタンを活性化させる」といった複雑なロジックを実装前にFigma上で完全シミュレーションし、最もストレスのないフォーム体験を突き詰めることが可能だ。これにより、無駄な開発工数を削減し、最初からコンバージョン率の高いフォームを実装できる。

Figma AI:クリエイティブ制作を自動化し、アイデアを拡張する

Config 2024で発表され、注目を集めるのが「Figma AI」だ。これは、AIがデザインプロセス自体を支援する機能群であり、例えばテキスト指示からバナー広告のデザイン案を複数生成したり、煩雑なレイヤー整理を自動化したりする。広告運用者にとっては、これは無限のクリエイティブソースを手に入れるに等しい。大量のABテストパターンが必要な際、AIがベースデザインを瞬時に生成してくれる。将来的には「CVRが最も高くなるLPの構成案を提案して」といった、より高度な活用も期待されており、AIを使いこなす能力が広告運用者の競争力を左右する時代が目前に迫っている。

ROAS最大化へ導く、ワークフロー革命の実際

Figma Makeがもたらす変化は、従来の非効率なワークフローとの比較で一目瞭然である。

【従来のワークフロー】

1. デザイナーが静的なデザインを作成。

2. 口頭やチャットで開発者に仕様を補足。(伝達ミスが発生)

3. 開発者がデザインを見ながら手作業でコーディング。(解釈のズレが発生)

4. QAチームが実装差異を一つ一つ指摘。(膨大な手戻り)

5. 結果として改善サイクルは停滞し、CPAは高止まり。機会損失が拡大する。

【Figma Make導入後のワークフロー】

1. デザイナーがVariablesで定義されたシステムに基づき設計し、Advanced Prototypingでインタラクションを検証。

2. Dev Modeで「開発準備完了」のデザインを開発者に引き渡し。

3. 開発者はDev Modeで正確なコードを取得し、超高速で実装。

4. 結果としてABテストの回転数が劇的に向上。CVRは改善され、CPAは低下。ROASの最大化へと繋がる。

Figma Makeは単なるツールではない。デザイナー、開発者、マーケターの連携を再定義し、チーム全体を「コンバージョン獲得」という目標に最適化する、強力な事業基盤なのである。

結論:広告運用者は、今すぐFigma Makeを学べ

もはや、広告運用は管理画面と向き合うだけの仕事ではない。コンバージョンが生まれる最前線、すなわちクリエイティブの品質にどこまでコミットできるかが、運用者の市場価値を決定する。「デザインはデザイナーの仕事」という古い考え方は捨て去るべきだ。Figma Makeは、その垣根を破壊し、広告運用者がクリエイティブ改善の主導権を握る絶好の機会を提供する。Dev Modeの思想を理解し、Variablesの可能性を探り、来るAIの波に備えること。その一歩が、広告運用パフォーマンスを異次元のレベルへと引き上げるトリガーとなるだろう。

当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで

・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安

・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい

・記事に書いてない問題点が発生している

・記事を読んでもよくわからなかった

など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう

▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)