宣伝失礼しました。本編に移ります。

近年、動画広告の市場は急速に拡大し、YouTubeを始めとする主要なソーシャルメディアやWebサイトにおいて、動画広告は「顧客獲得」と「売上向上」に直結する最も重要な広告手法の一つとなりました。静止画広告とは異なり、動画広告は「映像」と「音声」を駆使して、製品やサービスの価値を多角的かつ具体的に訴求できます。これにより、テキストや画像だけでは伝えきれない情報量と魅力を短時間でユーザーに届け、最終的な購買や申し込みといったコンバージョン(成果)へと強力に導くことが可能です。

しかし、動画広告が強力な獲得手法であるからこそ、その導入と運用には戦略的なアプローチが求められます。効果的なクリエイティブの制作、費用対効果(ROAS)を最大化する予算配分、獲得単価(CPA)を最適化するためのデータ分析など、乗り越えるべき課題は少なくありません。特に、コンバージョンを目的とする「獲得型広告」として動画広告を成功させるには、単に映像を作るだけでなく、ターゲットユーザーの心理を深く理解し、行動を促すための緻密な設計が不可欠です。

この記事では、動画広告の基礎知識から、コンバージョン獲得に特化したメリット・デメリット、成果に直結する課金方式、そして各プラットフォームの特性を活かした具体的な活用法まで、詳細にわたり解説します。「どの動画広告フォーマットが自社の製品獲得に最適なのか」「コンバージョンを生む動画の作成手順が知りたい」といった課題を抱えるマーケティング担当者や広告運用者の方は、ぜひ最後までご覧いただき、貴社の売上向上にお役立てください。

動画広告とは

動画広告とは、その名の通り、動画フォーマットを用いて製品やサービスをプロモーションする広告形態を指します。YouTube、Facebook、Instagram、TikTokといったSNSプラットフォームから、各種Webサイトやニュースアプリの広告枠まで、今やあらゆるデジタル接点で活用されています。単なる映像配信ではなく、明確な「獲得」という目的を持ち、ターゲットユーザーに直接的なアクションを促すための強力なマーケティングツールです。近年、動画広告が獲得手法の主役として注目される背景には、広告媒体としての特性と、社会環境の変化が密接に関係しています。

- 情報量の圧倒的な差による高い訴求力: 静止画やテキストに比べ、動画は1分間でWebページ3,600ページ分の情報量を持つとも言われます。製品のデモンストレーション、利用者の声、サービスの具体的な利用シーンなどを視覚と聴覚に訴えかけることで、ユーザーの理解度を飛躍的に高め、購買意欲を直接的に刺激します。

- 獲得成果の直接的な計測と最適化: テレビCMとは異なり、デジタル動画広告は「誰が広告を見て」「何回クリックし」「最終的にいくつの商品が売れたか」を正確に計測できます。これにより、獲得単価(CPA)や広告費用対効果(ROAS)といった重要指標を基に、リアルタイムで広告の改善(PDCAサイクル)を回すことが可能です。

- スマートフォン利用の一般化: スマートフォンやタブレットの普及により、ユーザーはいつでもどこでも手軽に動画を視聴できるようになりました。特に移動中や休憩中といった「スキマ時間」での動画視聴は一般的であり、広告主にとってはユーザーの生活に密着した形でアプローチできる絶好の機会となっています。

- 高速通信環境の整備: 5GやWi-Fi環境の向上は、ユーザーがデータ容量や通信速度を気にすることなく、高画質な動画をストレスフリーで視聴できる環境を実現しました。これにより、広告主もリッチな表現を用いた動画クリエイティブを配信しやすくなり、より高いコンバージョン効果が期待できるようになっています。

これらの要因が複合的に絡み合い、動画広告は単なる認知拡大の手段から、見込み客を直接的な顧客へと転換させる「獲得型広告」としての地位を確立しました。今後もテクノロジーの進化と共に、その重要性はさらに増していくと断言できます。

静止画像広告と動画広告の違いは

静止画像広告と動画広告の根本的な違いは、単に「静止しているか」「動くか」という表面的な差ではありません。コンバージョン獲得という観点において、両者には決定的な役割の違いが存在します。動画広告は、静止画では超えられない「情報伝達の壁」を突破し、ユーザーの購買決定プロセスに深く介入することで、コンバージョン率(CVR)を大きく向上させる力を持っています。

複数の調査機関のレポートによると、製品ページに動画が掲載されている場合、コンバージョン率が80%以上向上したというデータも存在します。これは、動画が持つ「疑似体験」の提供能力によるものです。例えば、アパレル製品であればモデルが着用して動く様子、ソフトウェアであれば実際の操作画面、調理器具であれば料理が完成するまでのプロセスを見せることで、ユーザーは製品を利用した際の具体的なベネフィットを直感的に理解し、購入に対する不安や疑問を解消できます。これは、一枚の美しい写真だけでは決して伝えきれない価値です。

しかし、これは静止画像広告が獲得において無価値であるという意味ではありません。静止画像広告には、動画広告にはない独自のメリットがあり、戦略的に使い分けることが重要です。

静止画像広告の最大の強みは、制作コストと時間の圧倒的な低さです。ABテストを大量に行いたい場合や、セール情報など短期間で多くのクリエイティブパターンを試したい場合には、静止画像の方が機動性に優れています。また、動画広告は再生開始からメッセージを伝えきるまでに数秒を要しますが、静止画像は一瞬で全ての情報を視界に収めさせることが可能です。特に、既に製品の価値を理解しているリターゲティング層に対して、強力なオファー(例:「本日限定50% OFF」)をシンプルに提示する場合は、静止画像の方がダイレクトにコンバージョンを刈り取れるケースもあります。

結論として、新規顧客に対して製品の価値を深く理解させ、購買意欲を醸成するフェーズでは動画広告が優位に立ち、一方で、既に興味を持っているユーザーに対して最後のひと押しをするリマインダー広告や、低コストで大量のクリエイティブテストを行いたい場合には静止画像広告が有効です。両者の特性を理解し、マーケティングファネルの各段階で適切に使い分けることが、広告効果の最大化に繋がります。

動画広告とテレビCMとの大きな違いは料金と目的

動画を用いた広告という点で共通するテレビCMとWebの動画広告ですが、その目的と仕組みは根本的に異なります。テレビCMが不特定多数への「認知獲得」を主目的とする「マスマーケティング」の代表格であるのに対し、Webの動画広告は特定のターゲットに絞って「直接的な成果(コンバージョン)」を追求する「ダイレクトレスポンスマーケティング」の最たるものです。

確かに、テレビCMは依然として広範なリーチ力を持つ強力な媒体です。しかし、その利用は莫大な予算を持つ一部の大企業に限られるのが実情です。その理由は、配信にかかる費用構造と、効果測定の困難さにあります。

最大の障壁は「配信費用の高さ」です。テレビCMの放映料は、放送局や時間帯によって大きく変動し、人気の番組枠では1回15秒の放送で数百万円に達することも珍しくありません。これに対し、Webの動画広告は数千円、数万円といった少額からでもスタートでき、成果に応じて予算を柔軟に調整できます。

| 広告媒体 | 配信費用の相場 | 課金・ターゲティング | 効果測定 |

|---|---|---|---|

| テレビCM | 1.5万円~数百万円/1回 | 番組や時間帯で視聴者層を大まかに想定するのみ。個人単位でのターゲティングは不可能。 | 視聴率という間接的な指標が主。CM経由の直接的な売上やCPAの正確な計測は極めて困難。 |

| 動画広告 | 2円~/1再生 CPA 1,000円~など成果報酬型も |

年齢、性別、地域、興味関心、購買履歴、サイト訪問歴など、個人単位で極めて詳細なターゲティングが可能。 | 再生数、クリック数、CV数、CVR、CPA、ROASなど、全ての指標をリアルタイムで正確に計測・分析可能。 |

この表が示す通り、両者の違いは決定的です。テレビCMは「誰が見たか」を正確に把握できず、広告がどれだけ売上に貢献したかを測ることが難しい「一方通行」のメディアです。一方、Webの動画広告は、「過去に自社サイトで商品をカートに入れた30代女性」といった極めて具体的なターゲットにのみ広告を配信し、その広告経由で何件の購入があったかを1円単位で把握できる「双方向」のメディアです。

したがって、限られた予算の中で、確実なコンバージョン獲得と事業成長を目指すのであれば、選択すべきは間違いなくWebの動画広告です。まずは少額からでもテスト配信を行い、データに基づいた改善を繰り返すことで、着実にCPAを改善し、ROASを最大化していくことが可能です。

動画をランディングページに利用することもできる

動画広告のクリック先であるランディングページ(LP)に動画を埋め込むことは、コンバージョン率(CVR)を劇的に向上させるための極めて有効な戦術です。広告で興味を持ったユーザーをLPに誘導し、そこでさらにリッチな動画コンテンツで製品の魅力を深く伝えることで、購入や申し込みへの最後の一押しを強力に行うことができます。

動画LPがもたらすコンバージョン獲得上のメリットは計り知れません。

- 情報伝達量の飛躍的増大: テキストと静止画だけでは伝えきれない製品の質感、動作の様子、利用シーンの雰囲気などをリアルに伝えることで、ユーザーの理解を深め、購買への不安を払拭します。

- ユーザーの滞在時間向上と離脱率低下: 魅力的な動画はユーザーの注意を引きつけ、ページ滞在時間を自然と長くします。滞在時間が長いほど、製品への理解や愛着が深まり、結果的にCVR向上に繋がります。

- 訴求力の強化と感情へのアピール: 顧客の喜びの声や開発者の情熱といったストーリーを動画で伝えることで、単なる機能説明を超えた感情的な共感を呼び起こし、強力な購買動機を形成します。

- CVRの直接的な向上: 複数の調査で、LPに動画を設置することでCVRが数十パーセント向上したという結果が報告されています。これは、動画による深い製品理解が、ユーザーの「今すぐ欲しい」という気持ちを最大限に高めるためです。

ただし、動画LPを成功させるにはいくつかの重要な注意点があります。最も重要なのは「ページの表示速度」です。どれだけ優れた動画を用意しても、ページの読み込みに3秒以上かかると、多くのユーザーは待ちきれずに離脱してしまいます。動画ファイルは可能な限り軽量化し、ページの読み込み速度を常にモニタリングする必要があります。また、動画はページの最上部(ファーストビュー)に配置し、音声はデフォルトでミュート、ユーザーが任意で再生・停止できるコントロールを表示することが推奨されます。むやみに複数の動画を埋め込むのではなく、最も伝えたいメッセージを凝縮した1本の動画に絞り込むことが、最高のパフォーマンスを発揮する鍵となります。

動画で広告を作成・配信する意味と目的は

獲得型の動画広告を成功させる上で、最も根幹となるのが「目的の明確化」です。「競合もやっているから」「流行っているから」といった曖昧な理由で動画広告に着手することは、貴重な広告予算を無駄にする最も確実な方法と言えます。動画広告は、あくまで事業目標を達成するための「手段」です。したがって、制作・配信を開始する前に、その動画を通じて「何を達成したいのか」という具体的なゴールを定める必要があります。

獲得型広告における動画の目的は、大きく分けて以下の3つのフェーズに集約されます。これらは相互に関連し合っており、最終的な売上向上というゴールに向かっています。

1. 見込み客の獲得と直接的な売上向上

獲得型動画広告の最も直接的で重要な目的は、言うまでもなく「売上」そのものです。製品やサービスの魅力をダイレクトに伝え、ユーザーに「今すぐ購入したい」「詳しく知りたいから問い合わせたい」と思わせ、コンバージョンに直結させることを目指します。

この目的を達成するためには、製品の特長や利便性を分かりやすくデモンストレーションする動画が非常に有効です。例えば、ECサイトであれば、商品の使い方や質感を詳細に見せることで、オンラインショッピング特有の「実物を見られない不安」を解消します。BtoBのSaaS製品であれば、実際の管理画面を操作しながら、導入によっていかに業務が効率化されるかを具体的に示すことで、導入メリットを明確に伝え、資料請求や無料トライアルといったリード獲得に繋げます。

また、信頼できるインフルエンサーや専門家が実際に製品を使用し、その感想を語る「レビュー動画」も極めて効果的です。第三者による客観的な評価は、企業からの一方的な宣伝よりもユーザーに信頼されやすく、購買への強力な後押しとなります。重要なのは、単に「良い商品です」と繰り返すのではなく、「この製品が、あなたのどんな問題を、どのように解決するのか」を具体的に、そして視覚的に示すことです。

2. 潜在顧客の育成と購買意欲の醸成

すべてのユーザーが広告を見てすぐに行動するわけではありません。特に高価格帯の商品や、導入に比較検討が必要なサービスの場合、すぐにはコンバージョンに至らない潜在顧客層へのアプローチが重要になります。このフェーズでの動画広告の目的は、直接的な販売ではなく、ユーザーの課題解決に役立つ情報を提供することで信頼関係を築き、将来の顧客へと育成(ナーチャリング)することです。

例えば、「〇〇の選び方」「△△を解決する5つの方法」といった、ユーザーの悩みに寄り添う「How-to動画」や「お役立ち情報動画」を配信します。これらの動画では、自社製品の宣伝は控えめにし、あくまでユーザーにとって価値のある情報提供に徹します。これにより、ユーザーは企業に対して「専門知識を持った信頼できる存在」という認識を抱きます。そして、この動画を視聴したユーザーをリスト化し、後日、より具体的な製品紹介動画でリターゲティング広告を配信することで、非常に高い確率でコンバージョンを獲得することが可能になります。これは、一度接点を持った「温まった見込み客」にアプローチするため、全くの新規顧客に広告を配信するよりも、はるかに低いCPAで成果を上げることができます。

3. 販売促進(ダイレクトレスポンス)

動画広告配信の最終的な目的が「売上促進」であるならば、クリエイティブはユーザーの行動を直接的に喚起する「ダイレクトレスポンス」を強く意識した構成にする必要があります。このタイプの動画では、製品やサービスの特徴、メリット、そして何よりも「今、行動すべき理由」を明確に伝えることが最重要です。

ユーザーは、抽象的で美しいだけのイメージ映像には食傷気味です。彼らが求めているのは、その製品が自分の生活や仕事をどう変えてくれるのかという「具体的な証拠」です。そのためには、実際に製品を使った顧客の「生の声(お客様の声)」を動画にすることが絶大な効果を発揮します。「この機能のおかげで、毎日の作業が30分も短縮されました」といった具体的なビフォーアフターを示すことで、視聴者は自分自身の成功体験を容易に想像でき、購買意欲が飛躍的に高まります。また、「期間限定20%オフ」「先着100名様限定特典」といった緊急性や限定性を訴求するオファーを動画の最後に明確に提示し、「詳しくはこちらをクリック」といった具体的な行動喚起(CTA)で締めくくることが、クリック率とコンバージョン率を最大化する鍵となります。

4. CPAの改善とROASの最大化

動画広告は、単にコンバージョンを獲得するだけでなく、その「獲得効率」、すなわちCPA(Cost Per Acquisition:顧客獲得単価)を改善し、ROAS(Return On Ad Spend:広告費用対効果)を最大化する上でも極めて有効です。従来、CPA改善は主にランディングページの最適化(LPO)や、ターゲティング精度の向上が中心でした。しかし、動画広告を導入することで、広告クリエイティブの段階でユーザーを強力にスクリーニングし、より質の高い(コンバージョンしやすい)見込み客だけをLPに誘導することが可能になります。

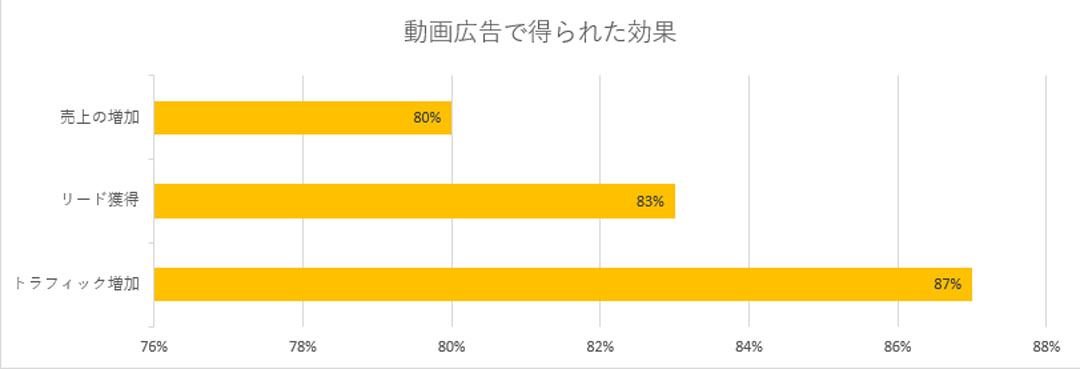

上のグラフは、動画マーケティングの効果に関する調査結果の一例です。これによれば、動画広告を活用したマーケターの80%が「売上が増加した」と回答し、83%が「リード獲得に繋がった」、87%が「Webサイトへのトラフィックが増加した」と回答しています。これらの数字は、動画が単なる認知拡大ツールではなく、ビジネスの成果に直接貢献する強力な獲得エンジンであることを明確に示しています。質の高い動画クリエイティブは、無関心なユーザーのクリックを防ぎ、本当に関心の高いユーザーだけを引きつけるため、結果的に無駄な広告費の支出を抑制し、CPAを低減させます。そして、低いCPAで多くのコンバージョンを獲得することは、必然的にROASの向上に繋がるのです。

動画広告の種類

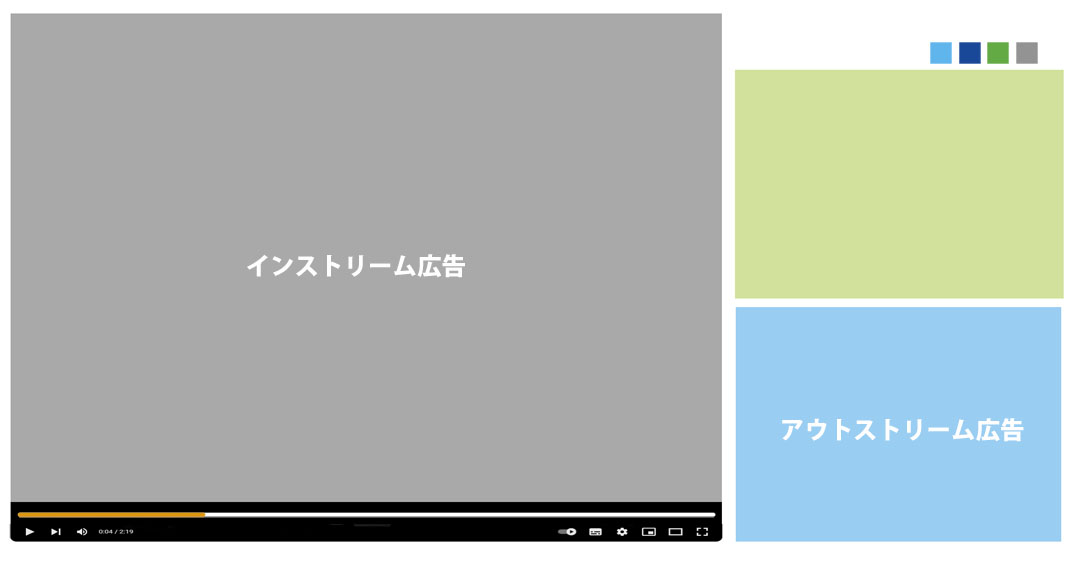

動画広告には、その表示形式や配信場所によって多様な種類が存在します。コンバージョン獲得という目的を達成するためには、各フォーマットの特性を深く理解し、自社の製品、ターゲット、キャンペーンの目的に応じて最適なものを戦略的に選択することが不可欠です。動画広告は、大別すると「インストリーム広告」と「アウトストリーム広告」の2つのカテゴリーに分類され、それぞれがさらに細分化されます。ここでは、各種類の特徴を、獲得型広告の観点から詳しく解説します。

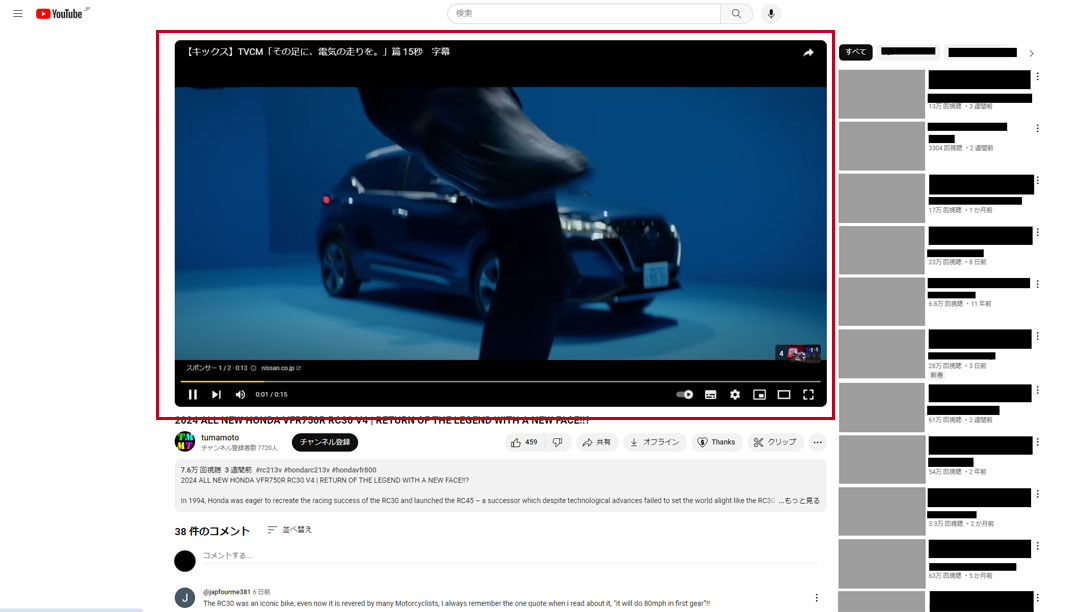

インストリーム広告

インストリーム広告とは、YouTubeなどでユーザーが視聴しようとしている動画コンテンツの再生前後、または再生中に挿入される広告です。ユーザーが能動的に動画を視聴している文脈で表示されるため、非常に注目度が高く、メッセージを伝えやすいのが最大の特徴です。ユーザーの視聴体験に割り込む形になるため、クリエイティブの質が低いと嫌悪感を持たれるリスクもありますが、それを上回る高いコンバージョン効果が期待できるフォーマットです。

広告が再生されるタイミングによって、以下の3種類に分類されます。

- プレロール広告: 動画コンテンツが再生される「前」に表示されます。ユーザーが最も視聴意欲が高いタイミングで表示されるため、ほぼ確実に見てもらえるのが強みです。

- ミッドロール広告: 動画コンテンツの「途中」に表示されます。テレビCMのように、コンテンツの続きを見たいというユーザーの心理が働くため、離脱されにくい傾向があります。8分以上の長い動画で利用可能です。

- ポストロール広告: 動画コンテンツが終了した「後」に表示されます。コンテンツの視聴を妨げないというメリットはありますが、ユーザーの関心が薄れているタイミングでもあるため、クリックやコンバージョンに繋げるには強力なインセンティブが必要です。

獲得型広告の観点からは、ユーザーの集中力が最も高い「プレロール広告」が最も効果的とされています。ユーザーがこれから見たいコンテンツへの期待感を持っているため、広告への許容度も比較的高く、最初の数秒で心を掴むことができれば、最後まで視聴され、クリックに繋がる可能性が高まります。

| 分類 | 動画広告の種類 | 配信される場所 | 獲得上のメリット | 獲得上のデメリット |

|---|---|---|---|---|

| インストリーム広告 | プレロール広告 | 動画の前 | 最も注目度が高く、メッセージが届きやすい。最初の5秒でターゲットを絞り込める。 | ユーザーの視聴を妨げるため、クリエイティブが悪いと即スキップされ、逆効果になる。 |

| ミッドロール広告 | 動画の途中 | コンテンツに没入しているため、広告も視聴されやすい。離脱率が低い傾向。 | 視聴体験の中断が最も大きいため、ユーザーのストレスが高い。よほど関連性が高くないと嫌われる。 | |

| ポストロール広告 | 動画の最後 | 視聴体験を全く邪魔しない。コンテンツに満足したユーザーがポジティブな気持ちで見てくれる可能性。 | ほとんどのユーザーは広告が表示される前に離脱するため、視聴される確率が極めて低い。 |

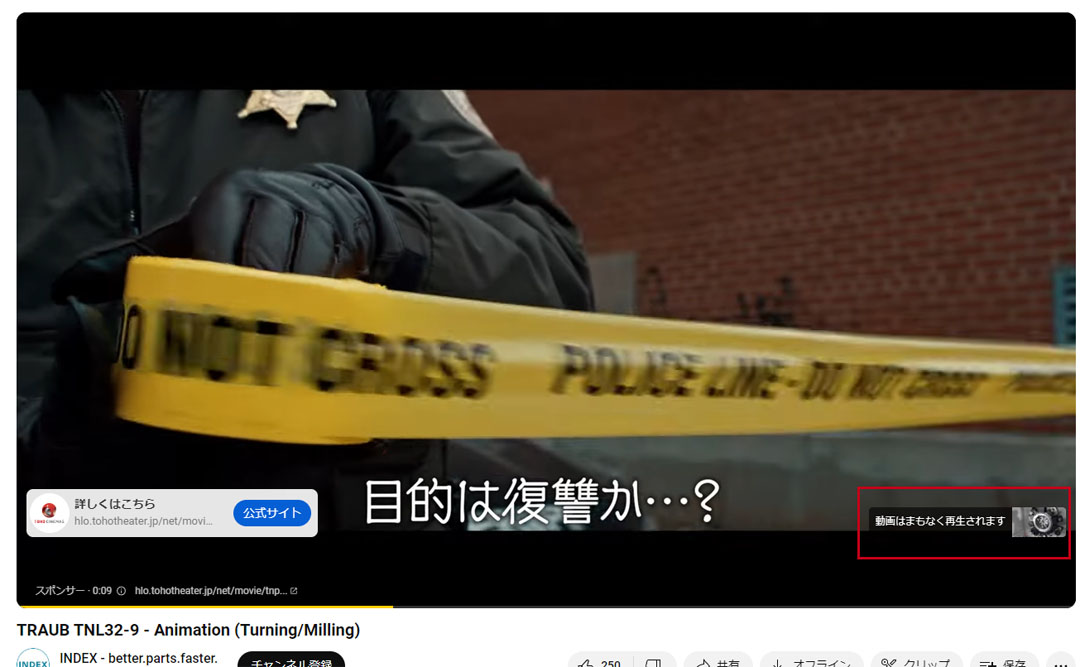

さらに、インストリーム広告はユーザーが広告をスキップできるか否かによって、「スキッパブル広告」と「ノンスキッパブル広告」に大別されます。この選択は、コンバージョン獲得戦略において極めて重要です。

スキッパブル広告とは

スキッパブル広告は、広告再生開始から5秒が経過すると、ユーザーが「広告をスキップ」ボタンを押して視聴を中断できるフォーマットです。YouTubeのTrueView広告(現在のYouTube広告キャンペーン)が代表的です。

このフォーマットの最大のメリットは、その合理的な課金体系にあります。費用が発生するのは、ユーザーが広告を30秒以上視聴した場合(30秒未満の広告は最後まで視聴した場合)、または広告内のリンクなどをクリックした場合に限られます。つまり、広告に興味を示さなかったユーザー(5秒でスキップしたユーザー)に対しては、広告費が一切かかりません。

これは、獲得型広告において絶大なメリットをもたらします。広告主は、自社の製品やサービスに本当に関心を持つ可能性の高い、質の高い見込み客にのみ広告費を投下できるのです。最初の5秒間で、ターゲットユーザーの課題を提示し、「この広告はあなたに関係がある」と強く認識させることができれば、無関心な層は自らスキップしてくれるため、広告費の無駄打ちを極限まで減らし、CPAを最適化できます。Googleが推奨する動画の長さは12秒以上3分未満ですが、コンバージョンを狙う場合は、15秒~60秒程度でメッセージを簡潔に伝えるのが一般的です。YouTubeの「動画アクションキャンペーン」では、このスキッパブル広告がコンバージョン獲得の主軸となります。

ノンスキッパブル広告とは

ノンスキッパブル広告は、その名の通り、ユーザーがスキップできない、最後まで視聴が強制される広告フォーマットです。動画の長さは通常15秒以下(地域によっては6秒や20秒の場合もある)と短く設定されています。

課金方式は、広告が1,000回表示されるごとに費用が発生するCPM(Cost Per Mille)課金が一般的です。スキップができないため、伝えたいメッセージを確実に全ユーザーに届けることができるのが最大の強みです。しかし、これは諸刃の剣でもあります。興味のないユーザーにとっては、視聴を強制される時間は大きなストレスとなり、製品やブランドに対してネガティブな印象を抱かせてしまうリスクが非常に高いです。

そのため、獲得型広告においてノンスキッパブル広告を利用する際は、極めて慎重なターゲティングが求められます。例えば、「商品をカートに入れたが購入しなかったユーザー」や「料金ページを閲覧したユーザー」など、コンバージョンまであと一歩の、極めて関心度の高いリターゲティングリストに限定して配信する、といった使い方が考えられます。このようなユーザーに対して、「今なら送料無料」「限定クーポン配布中」といった強力な最後のひと押しを15秒で確実に伝えることで、コンバージョンを刈り取れる可能性があります。フリークエンシーキャップ(同一ユーザーへの表示回数制限)を厳しく設定し、ユーザーにしつこい印象を与えない配慮も必須です。

アウトストリーム広告

アウトストリーム広告は、インストリーム広告とは対照的に、動画コンテンツの「外側」に表示される広告全般を指します。具体的には、WebサイトやSNSのフィード、ニュース記事の文中、アプリの広告枠などに配信されます。YouTubeのような動画プラットフォーム以外にも広告を配信できるため、より幅広いユーザーにリーチできるのが特徴です。

ユーザーは動画視聴を目的としていない文脈で広告に接触するため、インストリーム広告ほどの強制力はありませんが、その分、ユーザー自身の興味に基づいて視聴やクリックが行われるため、エンゲージメントの質が高くなる傾向があります。獲得型広告においては、潜在層へのアプローチから顕在層の刈り取りまで、幅広い目的で活用できる柔軟なフォーマットです。代表的なアウトストリーム広告には、以下の3種類があります。

- インリード広告

- インバナー広告

- インタースティシャル広告

これらの特性を理解し、キャンペーンの目的に合わせて使い分けることが重要です。

インリード広告

インリード広告(インフィード広告とも呼ばれる)は、FacebookやX(旧Twitter)、TikTok、ニュースアプリなどのフィードやコンテンツ一覧の間に、通常の投稿と同じような形式で表示される動画広告です。ユーザーが画面をスクロールしている最中に、広告が画面の大部分を占めたタイミングで自動的に(多くは音声なしで)再生が始まります。

このフォーマットの最大のメリットは、広告がコンテンツに自然に溶け込んでいるため、ユーザーに「広告を見せられている」という抵抗感を与えにくい点です。ユーザーは自分の興味関心に沿ってコンテンツを閲覧しているため、その文脈の中で魅力的な動画広告が表示されれば、思わずスクロールする指を止め、視聴してくれる可能性が高まります。

獲得型広告においては、「スクロールを止める力」が全てです。最初の1〜2秒で、ユーザーの課題や欲求を刺激するようなインパクトのある映像やキャッチコピーを提示することができれば、詳細な製品説明へと引き込むことができます。ストーリー性のある動画や、ユーザーが「これは何だろう?」と好奇心をそそられるようなクリエイティブは、完全視聴率を高め、最終的なクリックやコンバージョンに繋がりやすくなります。多くのプラットフォームでは、動画の下に「詳しくはこちら」「購入する」といったCTAボタンを設置できるため、ユーザーの興味が最高潮に達した瞬間に、スムーズにランディングページへ誘導することが可能です。

インバナー広告

インバナー広告は、従来、静止画像が表示されていたWebサイト上のバナー広告枠に配信される動画広告です。Yahoo! JAPANのトップページ右上などが典型的な例です。ユーザーがコンテンツを閲覧しているか否かに関わらず、広告枠が画面に表示されると自動的に再生が開始されます。

インリード広告に比べると表示される枠が小さく、音声もデフォルトでオフになっていることが多いため、伝えられる情報量には限りがあります。しかし、GDN(Googleディスプレイネットワーク)やYDA(Yahoo!ディスプレイ広告)といった広大なアドネットワークを通じて、膨大な数のWebサイトに広告を配信できるため、非常に広いリーチを獲得できるのがメリットです。

獲得型広告におけるインバナー広告の主な活用法は「リターゲティング」です。一度自社サイトを訪れたり、特定の商品ページを閲覧したりしたユーザーに対して、そのユーザーが閲覧していた商品や関連商品の動画広告を追いかけて表示させることで、再訪と購入を促します。静止画のリターゲティング広告よりも、動画で製品の魅力を再訴求する方がクリック率(CTR)やコンバージョン率(CVR)が高まる傾向にあります。市場規模としては他の動画広告フォーマットに劣りますが、獲得ファネルの最終段階で、購入を迷っているユーザーの背中を押すための有効な一手となり得ます。

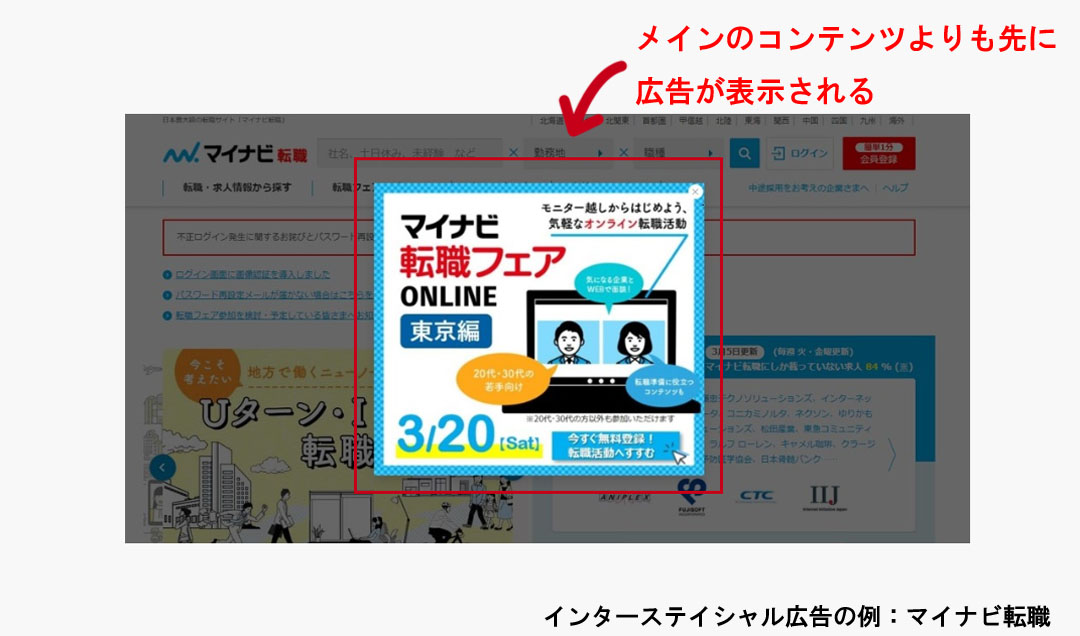

インタースティシャル広告

インタースティシャル広告は、Webサイトのページ遷移時や、アプリの画面が切り替わるタイミングで、画面全体を覆うように表示されるポップアップ形式の広告です。「スプラッシュページ」とも呼ばれます。多くの場合、数秒後に「閉じる」ボタンや「スキップ」リンクが表示され、ユーザーはそれをクリックすることで目的のコンテンツに進むことができます。

画面占有率が100%であるため、ユーザーの注意を強制的に引きつけ、非常に高い視認性を確保できるのが最大の特徴です。この特性から、特にモバイルアプリのプロモーションにおいて強力な効果を発揮します。例えば、新しいアプリのインストールを促す「アプリインストール広告」や、ゲームアプリ内で特定のアイテム購入を促す広告など、明確なアクションをユーザーに求める場合に非常に有効です。ユーザーは次の画面に進むために広告と向き合わざるを得ないため、メッセージの到達率は極めて高くなります。

しかし、その強制力の高さは、ユーザー体験(UX)を著しく損なう危険性と表裏一体です。特にWebサイトにおいて、ユーザーが意図しないタイミングで表示されるインタースティシャル広告は、Googleから「煩わしい広告」と見なされ、検索順位に悪影響を与えるペナルティの対象となる可能性があります。そのため、Webでの利用は慎重に行うべきですが、アプリ内でのリワード広告(広告視聴と引き換えにユーザーに特典を付与する)と組み合わせるなど、ユーザーが許容しやすい文脈で活用することで、高いコンバージョンを獲得できるフォーマットです。

動画広告を配信するメリット

動画広告をコンバージョン獲得の手段として活用することには、静止画広告やテキスト広告では得られない、数多くの計り知れないメリットが存在します。市場が年々拡大し、あらゆる企業が動画広告に注力しているのは、単なる流行ではなく、その圧倒的な「獲得効率」に明確な理由があるからです。獲得型広告における具体的なメリットを3つの側面に分けて解説します。

1. 商品価値を具体的に伝え、購買への不安を解消できる

動画広告最大の強みは、その圧倒的な情報伝達能力にあります。静止画やテキストでは表現しきれない製品の質感、サイズ感、動作の様子、サービスの具体的な利用フローなどを、視覚と聴覚を通じてユーザーに「疑似体験」させることができます。これは、オンラインでの購買における最大の障壁である「実物を確認できない不安」を解消する上で、絶大な効果を発揮します。

例えば、複雑な機能を持つソフトウェアの広告であれば、実際の操作画面を録画し、ナレーション付きで使い方を解説することで、ユーザーは導入後の活用イメージを具体的に描くことができます。アパレル製品であれば、様々な体型のモデルが着用し、歩いたり動いたりする様子を見せることで、フィット感や素材の動きがリアルに伝わります。このように、動画はユーザーの疑問や不安を先回りして解消し、納得感を醸成することで、迷いのないスムーズなコンバージョンへと導きます。ストーリーテリングの手法を用いれば、製品開発の背景やブランドの哲学といった情緒的な価値も伝えることができ、価格競争から一線を画した、強い結びつきに基づく購買を促進することも可能です。

2. 獲得単価(CPA)を抑え、投資対効果(ROAS)を最大化できる

動画広告は、静止画広告と比較して、より低いCPAでコンバージョンを獲得し、高いROASを実現できるポテンシャルを秘めています。これは、動画が広告クリエイティブの段階で、より精度の高い「ターゲティング」の役割を果たすためです。

スキッパブル広告を例に取ると、最初の5秒で製品に全く興味のないユーザーは自らスキップしてくれるため、広告主は関心を持つ可能性の高いユーザーにのみ広告費を支払うことになります。これにより、無駄なクリックが減少し、コンバージョンに繋がらない無駄なトラフィックをLPに送ることを防げます。結果として、クリック単価(CPC)は上昇するかもしれませんが、コンバージョン率(CVR)がそれを上回る形で向上するため、最終的な獲得単価(CPA)は低く抑えられるのです。

- デバイスの普及と通信環境の進化: スマートフォンでの動画視聴が当たり前になり、5GやWi-Fiの普及で高画質動画もストレスなく再生できる環境が整ったことで、動画広告はユーザーの日常生活のあらゆる場面にリーチできるようになりました。

- SNSプラットフォームの動画シフト: 各SNSが動画コンテンツを優遇するアルゴリズムを採用しているため、動画広告は静止画広告よりも多くのユーザーに表示されやすく、エンゲージメントも高くなる傾向があります。

これらの環境的要因も追い風となり、動画広告はより多くの質の高い見込み客に、より効率的にアプローチできる媒体となっています。適切なクリエイティブとターゲティングを組み合わせることで、動画広告は企業の利益を最大化する強力なエンジンとなります。

3. 詳細な効果検証と迅速なPDCAサイクル

広告活動において、投下した費用がどれだけの成果を生んだのかを正確に把握することは、事業成長の生命線です。その点において、Web動画広告はテレビCMなど従来のマス広告とは比較にならないほどの透明性と分析能力を提供します。

広告管理画面では、コンバージョン獲得を測る上で重要な指標がリアルタイムで、かつ詳細に提供されます。

- クリック数(Clicks)とクリック率(CTR): 広告がどれだけユーザーの興味を引いたかを示す基本的な指標。

- コンバージョン数(CVs)とコンバージョン率(CVR): 広告経由で実際に商品購入や資料請求に至った数とその割合。獲得型広告における最重要指標。

- 顧客獲得単価(CPA): 1件のコンバージョンを獲得するためにかかった費用。この数値をいかに低く抑えるかが利益最大化の鍵。

- 広告費用対効果(ROAS): 広告費1円あたり、何円の売上を生んだかを示す指標。事業の収益性を直接的に表します。

- 視聴完了率や視聴時間: ユーザーが動画のどの部分に興味を持ち、どこで離脱したかを分析することで、クリエイティブの改善点を発見できます。

これらのデータを詳細に分析することで、「どの広告クリエイティブが最もCPAが低いか」「どのターゲット層が最もROASが高いか」といったことが一目瞭然となります。このデータに基づき、効果の低い広告は停止し、効果の高い広告に予算を集中させるといった迅速な意思決定が可能です。この高速なPDCAサイクルこそが、デジタル動画広告が持つ最大の強みであり、継続的な成果向上を可能にするのです。

動画広告配信に関するデメリット

動画広告がコンバージョン獲得において強力なツールであることは間違いありませんが、その一方で、導入と運用にはいくつかのデメリットや注意すべき点が存在します。これらの課題を事前に理解し、対策を講じておくことが、失敗を避け、成功確率を高めるために不可欠です。主なデメリットは以下の3点に集約されます。

1. 動画広告の制作にコストがかかる

動画制作は、静止画のバナー制作と比較して、一般的に多くの工程と専門知識を要します。そのため、制作コストが高くなる傾向があります。

- 企画・構成: 誰に、何を伝え、どんな行動を促すのかを設計する最も重要な工程。

- 撮影・素材準備: 実写の場合は撮影クルーやキャスト、スタジオの手配が必要。アニメーションの場合はイラストレーターやアニメーターが必要。

- 編集・加工: 撮影した素材のカット、テロップやBGM、効果音の挿入、カラーグレーディングなど。

- ナレーション収録: プロのナレーターに依頼する場合、別途費用が発生。

これらの工程をすべて外部の制作会社に依頼する場合、簡単なものでも数十万円、クオリティの高いものになると数百万円の費用がかかることも珍しくありません。この初期投資の高さが、動画広告導入の最初のハードルとなることがあります。しかし近年では、スマートフォンで撮影した映像を活用したり、比較的安価な動画編集ツールや、豊富なテンプレートが用意された動画制作サービスを利用したりすることで、コストを抑えながらも一定のクオリティを持つ動画を制作することも可能になっています。重要なのは、予算に応じて最適な制作方法を選択することです。

2. 動画の制作に時間がかかる

制作コストに加えて、制作にかかる時間も静止画広告より長くなるのが一般的です。上記の企画から編集までの全工程には、関係者間の調整や修正作業も含まれるため、シンプルな動画でも完成までに数週間、複雑なものになると数ヶ月を要することもあります。

特に、自社に動画制作のノウハウがない場合、企画の方向性が定まらなかったり、修正が何度も発生したりして、想定以上に時間がかかってしまうケースが少なくありません。スピーディーな市場の変化に対応する必要がある広告キャンペーンにおいて、この制作期間の長さは機会損失に繋がるリスクもはらんでいます。

この課題への対策としては、制作プロセスを可能な限り効率化することが挙げられます。事前に動画の目的とターゲット、伝えたいメッセージを明確に定義し、絵コンテなどで完成イメージを関係者全員で共有しておくことで、手戻りを最小限に抑えることができます。また、FacebookやTikTokなどの一部の広告媒体では、静止画や短い動画クリップを組み合わせるだけで簡単に動画広告を作成できるツールが提供されており、これらを活用することで、制作時間を大幅に短縮することも可能です。

3. クリエイティブの質が低いと逆効果になる

動画広告は、ユーザーの視聴体験に割り込む形で表示されることが多いため、そのクリエイティブの質が低いと、コンバージョンに繋がらないばかりか、製品やブランドに対して嫌悪感や不快感といったネガティブな印象を与えてしまう危険性があります。

特に、コンバージョン獲得を急ぐあまり、「今すぐ買ってください!」といった押し売りのようなメッセージが前面に出過ぎている広告は、ユーザーに敬遠されがちです。また、ターゲットユーザーの興味関心と全く関係のない内容の広告や、視聴していてストレスを感じるような過度な演出の広告も、スキップされるだけでなく、ブランドイメージを大きく損なう原因となります。

一度ついてしまった悪いイメージを払拭するのは容易ではありません。動画広告を制作・配信する際は、常にユーザー視点に立ち、「この広告は、ターゲットユーザーにとって価値のある情報を提供できているか」「不快感を与えていないか」を客観的に判断することが極めて重要です。詳細なターゲティング設定はもちろんのこと、複数のクリエイティブパターンをABテストし、実際のユーザーの反応(視聴完了率、クリック率、エンゲージメントなど)を見ながら、最も受け入れられるクリエイティブを見つけ出していくプロセスが不可欠です。

動画広告の料金や主な課金形式

動画広告の費用対効果を最大化するためには、キャンペーンの目的に応じて最適な課金方式を選択することが不可欠です。静止画広告と同様に、動画広告にも複数の課金方式が存在し、それぞれにメリット・デメリットがあります。ここでは、獲得型広告で主に使用される3つの課金方式と、それらを戦略的に使い分けるための考え方を解説します。

CPV課金方式 (Cost Per View)

CPV(Cost Per View)は、広告動画が1回再生されるごとに費用が発生する、最も標準的な課金方式です。「1再生」の定義はプラットフォームによって異なりますが、YouTubeのスキッパブル広告では「ユーザーが動画を30秒間視聴(30秒未満の動画は最後まで視聴)、または動画に対してクリックなどのアクションを行った場合」に課金対象となります。つまり、広告に興味を示さなかったユーザー(すぐにスキップしたユーザー)には費用がかからないため、コスト効率が非常に高いのが特徴です。

活用シーン: 製品やサービスの比較検討段階にあるユーザーに対して、その価値をじっくりと伝えたい場合に適しています。ある程度の長さがある説明動画やデモ動画を配信し、製品への理解を深めてもらうことで、質の高いコンバージョンに繋げることができます。CPV単価の相場は数円から数十円程度ですが、重要なのはCPVの安さよりも、最終的なCPAが目標内に収まっているかです。

なお、動画が最後まで視聴された場合にのみ課金される「CPCV(Cost Per Completed View)」という方式もあります。これは、メッセージを最後まで伝えることが重要な、比較的短い動画広告などで選択されることがあります。

CPM課金方式 (Cost Per Mille)

CPM(Cost Per Mille)は、広告が1,000回表示(インプレッション)されるごとに費用が発生する課金方式です。動画が再生されたか、クリックされたかに関わらず、表示されただけで課金対象となります。YouTubeのノンスキッパブル広告やバンパー広告、FacebookやInstagramの多くの広告フォーマットで採用されています。

活用シーン: CPM課金は、特定のターゲット層に、とにかく広告メッセージを届けたい場合に有効です。例えば、期間限定のセール情報やイベント告知など、短期間で多くの人にリーチしたい場合に適しています。クリック率(CTR)が高い質の良い広告であれば、結果的にクリック単価(CPC)が低く抑えられ、費用対効果が高まる可能性があります。しかし、クリックやコンバージョンに繋がらなくても費用は発生するため、ターゲット設定やクリエイティブの訴求力が低いと、コストだけがかさんでしまうリスクもあります。リターゲティングリストなど、コンバージョン率が高いと見込めるオーディエンスに配信するのが定石です。

CPC課金方式 (Cost Per Click)

CPC(Cost Per Click)は、配信した広告がユーザーによってクリックされ、ランディングページに遷移した場合にのみ費用が発生する方式です。広告が表示されただけ、あるいは動画が再生されただけでは費用はかかりません。

活用シーン: Webサイトへのトラフィックを増やし、そこから直接コンバージョン(商品購入、資料請求など)を獲得することを最優先するキャンペーンに最適です。費用が発生するのは、LPへの訪問という具体的なアクションに対してのみなので、予算の無駄が少なく、費用対効果の計算がしやすいのがメリットです。ただし、1クリックあたりの単価はCPVやCPMと比較して高くなる傾向があります。そのため、クリックを誘発する強力なCTA(Call to Action)と、クリックしてきたユーザーを確実にコンバージョンさせる質の高いランディングページを用意することが、CPC課金で成功するための絶対条件となります。

動画広告を配信できる主な媒体

動画広告で成果を上げるためには、自社の製品やサービス、そしてターゲットユーザーの特性に最も合致した広告媒体を選択することが極めて重要です。各プラットフォームは、それぞれ異なるユーザー層、文化、そして広告フォーマットを持っています。ここでは、主要な動画広告媒体の特徴を、コンバージョン獲得という視点から詳しく解説します。

YouTube

YouTubeは、月間アクティブユーザー数が全世界で25億人を超える、世界最大の動画共有プラットフォームです。ユーザーは特定の目的を持って動画を検索・視聴するため、他のSNSに比べてエンゲージメントが高く、長時間の利用が多いのが特徴です。この「能動的な視聴態度」は、広告主にとって、製品やサービスの価値を深く伝える絶好の機会を提供します。

Googleの精緻なターゲティングデータを活用できるのも大きな強みです。「特定の商品カテゴリに興味がある」「近々引越しを予定している」といったユーザーの興味関心やライフイベントに基づいたターゲティングにより、コンバージョン見込みの高い層に効率的にアプローチできます。

獲得型広告においては、以下の広告フォーマットが特に重要です。

- 動画アクションキャンペーン(旧TrueView for Action): コンバージョン獲得に特化したキャンペーンタイプ。スキッパブル広告を主軸に、「目標CPA」や「コンバージョン数の最大化」といった自動入札戦略を用いて、ROASを最大化します。広告動画の下に目立つCTAバナーを表示できるのが特徴です。

- インフィード動画広告(旧TrueViewディスカバリー広告): 検索結果や関連動画一覧に表示される広告。ユーザーが自らクリックして再生するため、非常に意欲の高いユーザーを獲得できます。比較検討フェーズのユーザーに有効です。

- バンパー広告: 6秒間のスキップ不可広告。リターゲティングリストに対して、新商品のリマインドやセール情報を確実に届けたい場合に有効です。

- デマンドジェネレーションキャンペーン: 認知から比較検討、コンバージョンまでを一つのキャンペーンで促進します。YouTubeとGoogleのDiscover、Gmailに横断的に広告を配信できます。

TrueViewインストリーム広告

TrueViewインストリーム広告は、現在「スキッパブルインストリーム広告」として、動画アクションキャンペーンなどの中心的なフォーマットとなっています。ユーザーが視聴したい動画の再生前後や途中に表示され、5秒後にスキップが可能になる広告です。課金方式は、30秒以上の視聴またはクリックが発生した場合のCPV課金が基本ですが、動画アクションキャンペーンではCPAやROASを目標とした入札が主となります。

獲得型広告におけるこのフォーマットの価値は、前述の通り、無関心なユーザーを費用をかけずに除外し、関心の高いユーザーにのみアプローチできる点にあります。最初の5秒でユーザーの課題を提示し、解決策として自社製品を提示する構成が王道です。動画内にCTAボタンや商品フィードを表示させることで、視聴から購入までの動線をシームレスに繋ぐことができます。

スキップ不可のインストリーム広告も選択できますが、これは15秒以下という制限があり、ユーザーにストレスを与えるリスクが高いため、非常に確度の高いリターゲティングリストに限定するなど、慎重な活用が求められます。

TrueViewディスカバリー広告

TrueViewディスカバリー広告は、現在「インフィード動画広告」と呼ばれています。YouTubeの検索結果ページ、関連動画の横、モバイルのトップページなどに、サムネイル画像とテキストで表示される広告です。ユーザーがそのサムネイルを能動的にクリックすることで初めて動画が再生されます。

この「ユーザーによる選択」というプロセスが、獲得型広告において非常に重要です。クリックするユーザーは、そのトピックに対して明確な興味や情報収集の意図を持っているため、非常に質が高い見込み客であると言えます。例えば、「乾燥肌 化粧水 おすすめ」と検索したユーザーに対して、自社の保湿化粧水の使い方を解説するインフィード広告を表示させれば、高い確率でクリックされ、LPへの遷移、そして購入へと繋がるでしょう。

インストリーム広告が「プッシュ型」のアプローチであるのに対し、インフィード広告は「プル型」のアプローチと言えます。ユーザーの検索行動や視聴履歴といった、明確な「意図」のシグナルに基づいて広告を配信するため、コンバージョン率は高くなる傾向があります。製品の比較検討段階にいるユーザーに、より詳細な情報を提供するための受け皿として最適です。

バンパー広告

バンパー広告は、わずか6秒間で、かつスキップができないというユニークなフォーマットです。その短さから、Googleはこれを「動画広告の俳句」と表現しています。ユーザーへの視聴負担が少ないため、ブランドメッセージを繰り返し刷り込むのに適しているとされますが、獲得型広告においても戦略的な活用が可能です。

課金方式はCPM(1,000回表示あたりの単価)です。6秒という短い時間で伝えられる情報は限られますが、その分、メッセージを一つに凝縮して強力に訴求することができます。

獲得型広告での主な活用法は、リターゲティングとの組み合わせです。例えば、一度スキッパブル広告(本編)を視聴したユーザーに対して、その広告の最も重要なメッセージやオファーを要約した6秒のバンパー広告を追いかけて配信します。これにより、メッセージの記憶を呼び起こし、購入への最後の後押しをすることができます。「期間限定セール終了まであと3日!」といった緊急性の高いメッセージを、確度の高いユーザーリストに低コストで、かつ確実に届けるのに最適なフォーマットです。

マストヘッド広告

マストヘッド広告は、YouTubeのホームフィードの最上部に表示される、最も目立つ広告枠です。パソコンでは最大30秒間の動画が自動再生され、圧倒的なインパクトを与えます。この広告枠は、Googleの営業担当者を通じて予約する必要があり、通常は1日単位での買い切りとなります。

その性質上、新製品のローンチや大規模なキャンペーン告知など、短期間で莫大なリーチと認知を獲得することを目的として利用されることがほとんどです。直接的なコンバージョン獲得を主目的とする獲得型広告とは少し毛色が異なります。

しかし、戦略的に活用することは可能です。例えば、ブラックフライデーのような大規模なセールイベントの初日にマストヘッド広告を出稿し、セール全体の開始を告知します。そして、この広告に接触したユーザーをオーディエンスリストとして保存し、セール期間中、より具体的な個別商品の動画広告でリターゲティングをかける、といった二段構えの戦略です。マストヘッド広告で集めた膨大なユーザーリストは、その後の獲得キャンペーンにおいて非常に価値のある資産となります。課金方式はCPM課金、または1日あたりの固定費用(CPD)となりますが、費用は非常に高額であるため、利用できる企業は限られます。

Facebookは、世界最大のユーザー数を誇る実名制SNSです。その最大の特徴は、ユーザーが自ら登録した詳細なプロフィール情報(年齢、性別、居住地、学歴、役職など)に基づく、極めて精度の高いターゲティングが可能である点です。これにより、自社の顧客層と酷似したユーザーにピンポイントで広告を配信できます。

獲得型広告においては、以下のフォーマットと機能が強力です。

- フィード広告: ユーザーのニュースフィードに自然に表示される広告。スクロールを止める魅力的な動画で、LPへの誘導や商品購入を促します。

- ストーリーズ広告: 画面全体に表示される縦型動画広告。没入感が高く、若年層へのアプローチに有効。24時間で消えるという特性から、期間限定のオファーなど緊急性の高い訴求と相性が良いです。

- インストリーム広告: Facebook上の動画コンテンツの再生中に表示される広告。YouTubeと同様の形式です。

- ダイナミック広告: ユーザーがサイトで閲覧した商品を、自動的に動画広告として生成し、追いかけて表示するリターゲティング広告。ECサイトには必須の機能です。

特に、既存の顧客リストをアップロードして作成する「カスタムオーディエンス」や、その顧客と類似した行動特性を持つユーザーを見つけ出す「類似オーディエンス(Lookalike Audience)」は、Facebook広告におけるコンバージョン獲得の核となる機能です。これらのオーディエンスに動画広告を配信することで、非常に高い費用対効果が期待できます。

Instagramは、写真や動画といったビジュアルコンテンツが中心のSNSで、特に若年層や女性ユーザーに強い影響力を持ちます。アパレル、コスメ、食品、旅行など、視覚的な魅力が重要な商材との相性が抜群です。

運営会社が同じであるため、Facebookの精緻な広告配信システムをそのまま利用できます。獲得型広告で重要なフォーマットは以下です。

- フィード広告: Facebook同様、ユーザーのフィードに表示されます。洗練された美しい世界観の動画が好まれます。

- ストーリーズ広告: 国内アクティブユーザーの約7割が利用するストーリーズは、今や最も重要な広告枠の一つです。フルスクリーンで没入感が高く、スタンプやアンケート機能を使ってユーザーとのインタラクティブなコミュニケーションも可能です。

- リール広告: TikTokのような短尺の縦型動画が表示される「リール」面に配信する広告。トレンドの音源やエフェクトを活用し、エンターテイメント性の高い動画でユーザーの興味を引きつけ、コンバージョンに繋げます。

- ショッピング広告: 動画内に商品タグを設置し、ユーザーがタップすると直接商品詳細ページや購入ページに遷移できる広告。視聴から購入までの動線を最短化できるため、EC事業者にとって極めて強力です。

Instagramで成功する鍵は、「広告らしさ」を感じさせない、オーガニックな投稿に溶け込むようなクリエイティブです。ユーザーが作成したコンテンツ(UGC)風の動画や、インフルエンサーを起用した動画は、ユーザーに受け入れられやすく、高いエンゲージメントとコンバージョンを生み出します。

LINE

LINEは、日本国内で月間9,500万人以上が利用する、圧倒的なリーチ力を誇るコミュニケーションアプリです。他のSNSを利用しない層にもアプローチできるのが最大の強みです。

LINE広告(旧LINE Ads Platform)を通じて、LINEの様々な面に動画広告を配信できます。

- Talk Head View / Smart Channel: トークリストの最上部に表示される最も目立つ広告枠。

- LINE NEWS: ニュース記事一覧や記事詳細ページに表示されます。

- LINE VOOM(旧タイムライン): ユーザーの投稿が表示される面に、インフィード形式で広告を配信できます。

- LINEマンガ、LINEポイントなど: LINEが提供する各種ファミリーサービス内にも広告枠があります。

獲得型広告におけるLINEのユニークな点は、「友だち追加」をコンバージョンポイントに設定できることです(CPF: Cost Per Friend)。動画広告をクリックしたユーザーを、自社のLINE公式アカウントに誘導し、友だちになってもらいます。一度友だちになれば、その後は追加の広告費をかけずに、メッセージ配信を通じて継続的にアプローチし、商品購入やサービス利用へと繋げることができます。幅広い年齢層にリーチできるため、他のSNSではリーチしきれない層へのアプローチに有効です。クリエイティブは、LINEのトーク画面のような親しみやすいデザインが好まれる傾向にあります。

TikTok

TikTokは、15秒から数分の短尺動画が中心のプラットフォームで、特に10代〜20代の若年層に絶大な人気を誇ります。ユーザーは「楽しむ」ことを目的にアプリを利用しており、エンターテイメント性の高いコンテンツが好まれます。

広告も同様に、面白い、真似したい、参加したいと思わせるようなクリエイティブが重要です。広告色が強いものは敬遠されるため、いかにオーガニックな投稿に溶け込ませるかが成功の鍵です。

獲得型広告で活用される主なフォーマットは以下の通りです。

- インフィード広告: 最も一般的な広告フォーマット。「おすすめ」フィードに、通常の投稿と同じ形式で表示されます。動画の最後にLPへの誘導ボタン(CTA)を表示できます。

- 起動画面広告 (TopView): アプリ起動時に全画面で表示される広告。1日に1社限定で、強烈なインパクトを与えますが、費用は高額です。

- ハッシュタグチャレンジ: 企業がお題となるハッシュタグを作成し、ユーザーにそのハッシュタグを付けた動画の投稿を促す参加型広告。UGC(ユーザー生成コンテンツ)が爆発的に拡散することで、低コストで高いコンバージョン効果を生むことがあります。

TikTokの強みは、その強力なレコメンドエンジンです。ユーザーの視聴履歴や「いいね」などの行動を分析し、そのユーザーが興味を持ちそうな動画(広告を含む)を次々と表示させるため、潜在的な顧客層に効率的にリーチできます。若年層向けの商材や、動画で面白さを伝えられる商材との相性が非常に良い媒体です。

Twitter(X)

Twitter(X)は、リアルタイム性と拡散力の高さが最大の特徴である匿名制のSNSです。「今」起きていることや、ユーザーの「リアルな興味関心」が瞬時に反映されるため、トレンドや時事ネタと連動した広告キャンペーンと非常に相性が良いです。

獲得型広告における最大の強みは、そのユニークなターゲティング機能と、リポスト(旧リツイート)による二次拡散効果です。

- キーワードターゲティング: ユーザーが最近ツイート(ポスト)した、あるいは検索したキーワードに基づいて広告を配信できます。「〇〇が欲しい」と呟いたユーザーに、その商品の広告を表示させるといった直接的なアプローチが可能です。

- フォロワーターゲティング: 特定のアカウント(競合他社や関連インフルエンサーなど)のフォロワーと、それに類似したユーザーに広告を配信できます。

- リポストによる拡散: ユーザーにとって有益、あるいは面白い動画広告は、リポストによって広告費をかけずに自然に拡散していきます。これにより、想定以上のリーチとコンバージョンを獲得できる可能性があります。

Twitter(X)で配信できる主な動画広告フォーマットは以下の通りです。

- プロモビデオ(プロモ広告): ユーザーのタイムラインに表示される最も一般的な動画広告。

- インストリーム動画広告: Xが提携する大手パブリッシャーの動画コンテンツの再生前に表示されるプレロール広告。

- ファーストビュー: ユーザーがその日最初にXを開いた際に、タイムラインの最上部に24時間表示される広告。

情報の鮮度が重要な商材や、口コミでの拡散を狙いたいキャンペーンにおいて、Xは非常に強力な獲得チャネルとなります。

アプリ動画広告

アプリ動画広告は、スマートフォンアプリ内で配信される動画広告全般を指します。特に、動画広告を視聴することと引き換えに、ユーザーが何らかの報酬(リワード)を得られる「リワード動画広告」が、獲得型広告において重要な役割を果たします。

リワード動画広告は、主に以下のようなアプリで活用されています。

- マンガアプリ: 広告を視聴すると、有料マンガが1話無料で読める。

- ゲームアプリ: 広告を視聴すると、ゲーム内アイテムがもらえたり、コンティニューができたりする。

- ポイント獲得アプリ(ポイ活アプリ): 広告を視聴すると、ポイントが貯まる。

このフォーマットの最大の強みは、ユーザーが自らの意思で広告を視聴するため、完全視聴率が非常に高い点です。ユーザーは報酬を得るために、30秒程度の動画広告を最後まで視聴することを厭いません。これにより、広告主は伝えたいメッセージを確実に、かつ最後まで届けることができます。

アプリ動画広告で主に使われる広告形態は以下の通りです。

- リワード動画広告: 上述の通り、報酬と引き換えに視聴される動画広告。

- インタースティシャル動画広告: アプリの画面遷移時に全画面で表示される広告。

- プレイアブル広告: 動画広告内で、実際にアプリ(主にゲーム)を簡易的に体験できるインタラクティブな広告。コンバージョン率が非常に高いのが特徴です。

特に、他のアプリのインストールを促す「アプリインストール広告」において、リワード動画やプレイアブル広告は絶大な効果を発揮します。

Google動画広告

Google動画広告は、YouTube広告だけでなく、GDN(Googleディスプレイネットワーク)を通じて配信されるアウトストリーム広告も含まれます。GDNは、200万以上の多種多様なWebサイトやモバイルアプリと提携しており、インターネットユーザーの90%以上にリーチできるとされています。

YouTubeが「動画を見に来ている人」にアプローチするのに対し、GDNは「様々なサイトやアプリを利用している人」に、その文脈の中で動画広告を配信します。

Google動画広告(GDN)を利用する獲得上のメリットは以下の通りです。

- 圧倒的なリーチ力: YouTube以外の広範なネットワークに動画広告を配信することで、新たな顧客層にアプローチできます。

- 強力なターゲティング: Googleが保有する膨大なデータを活用し、ユーザー属性、興味関心、購買意向(インテント)など、詳細なターゲティングが可能です。特に、自社サイトを訪れたユーザーへのリターゲティングは非常に強力です。

- 潜在層へのアプローチ: まだ自社の商品やサービスを知らない、あるいはニーズが顕在化していない潜在層に対して、関連性の高いサイトやアプリ上で動画広告を見せることで、興味を喚起し、将来の顧客へと育成することができます。

Yahoo!動画広告

Yahoo!動画広告は、主にYDA(Yahoo!ディスプレイ広告)のネットワークを通じて配信されます。Yahoo! JAPANのトップページやYahoo!ニュースといった、国内有数のトラフィックを誇るメディアに広告を掲載できるのが最大の強みです。

【YDA】

YDAの主な掲載面は以下の通りです。

- Yahoo! JAPANのトップページ、Yahoo!ニュース

- クックパッド、朝日新聞デジタル、食べログなどの主要な提携パートナーサイト

【Yahoo!プレミアム広告】

Yahoo!プレミアム広告は、Yahoo! JAPANのトップページなどの一等地に掲載される予約型の広告商品です。アウトストリーム広告として、トップページ両サイドの「トップインパクトパノラマ」や右上の「トップインパクトスクエア」に配信されます。また、GYAO!(サービス終了)に代わる動画コンテンツ内でインストリーム広告も配信されます。

Google動画広告とYahoo!動画広告の違いは?

GoogleとYahoo!は、共に広大なアドネットワークを持つ巨人ですが、獲得型広告におけるターゲティングの思想に大きな違いがあります。

| 配信先 | 独自のターゲティング方法 | |

|---|---|---|

| Google動画広告 | 全世界の200万以上の提携サイトやモバイルアプリ、YouTubeなど。 | コンテンツターゲティング / トピックターゲティング: 設定したキーワードやトピックと関連性の高い「コンテンツ(Webページや動画)」に広告を配信する。 |

| Yahoo!動画広告 | Yahoo! JAPAN関連サービスおよび国内の主要提携サイト。 | サーチターゲティング: 過去にYahoo!検索で特定のキーワードを検索した「ユーザー」を追跡し、そのユーザーが別のサイトを閲覧している際に広告を配信する。 |

この違いは決定的です。例えば、「注文住宅」というキーワードで考えます。Googleは「注文住宅」に関する記事やブログといった「コンテンツ」を読んでいるユーザーに広告を表示します。これは「今、注文住宅に興味がある人」にアプローチする方法です。

一方、Yahoo!のサーチターゲティングは、過去に「注文住宅 東京 おすすめ」などと検索した「ユーザー」をリスト化し、その人が後日ニュースサイトやレシピサイトを見ていても広告を表示させます。これは「過去に注文住宅への強い興味を示した人」にアプローチする方法です。

どちらが優れているというわけではなく、Googleは「コンテキスト(文脈)」を重視し、Yahoo!は「オーディエンス(人)」を重視する傾向があります。一般的に、より購買意欲が高い顕在層へのアプローチには、明確な検索行動に基づいたYahoo!のサーチターゲティングが有効な場合があります。一方で、より幅広い潜在層にアプローチするには、多様なサイトに配信できるGoogleが有利です。両方の特性を理解し、テストを重ねることが成功への近道です。

動画広告を作るための手順を紹介

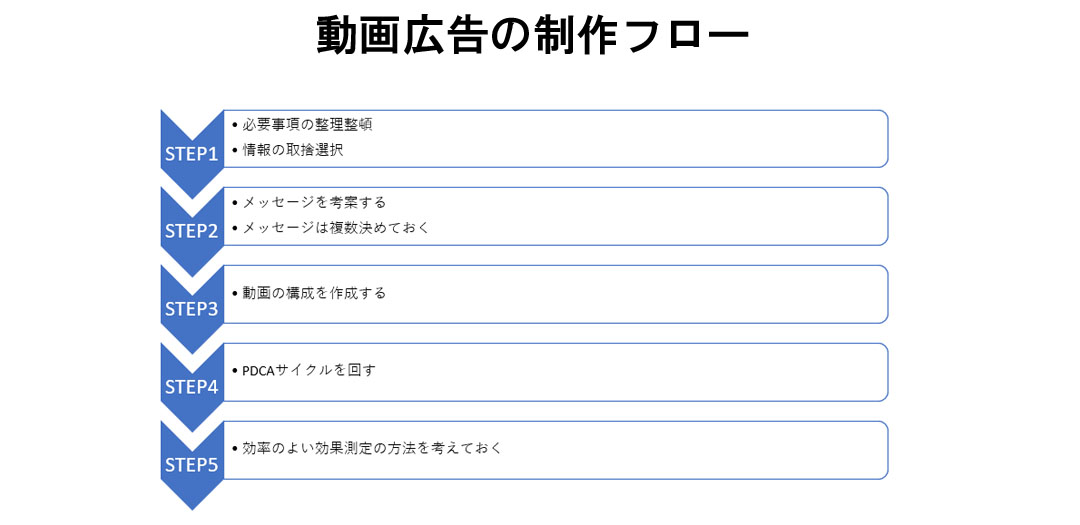

コンバージョンを獲得できる動画広告は、決して偶然の産物ではありません。明確な戦略と、計算された制作プロセスを経て生み出されます。ここでは、目的やストーリーが破綻した「自己満足の動画」を避け、着実に成果を上げるための、獲得型動画広告の制作フローを5つのステップで具体的に解説します。

STEP1:目的とKPI(重要業績評価指標)の明確化

制作に取り掛かる前に、まず「この動画で何を達成したいのか」を具体的に定義します。獲得型広告における目的は、「商品購入」「資料請求」「無料トライアル申込」など、明確なユーザーアクションです。そして、その目的を測定するためのKPIを設定します。例えば、「CPA(顧客獲得単価)を5,000円以内に抑える」「ROAS(広告費用対効果)を300%以上にする」といった、具体的な数値目標を定めることが不可欠です。このKPIが、後のすべての判断基準となります。

STEP2:ターゲットとコアメッセージの決定

次に、「誰に」「何を」伝えるのかを決定します。ターゲットとなる顧客像(ペルソナ)を詳細に設定し、そのペルソナが抱えているであろう課題や欲求を深く掘り下げます。その上で、自社の製品やサービスが、その課題をどのように解決できるのか、というコアメッセージを一つに絞り込みます。「多機能で便利」といった抽象的なメッセージではなく、「この機能を使えば、あなたの〇〇という作業が半分になります」といった、具体的でターゲットに突き刺さるメッセージを考案します。

STEP3:コンバージョンを生む構成(絵コンテ)の作成

メッセージが決まったら、それを伝えるための動画の設計図である「構成」を作成します。思いつきで撮影を始めると、必ず破綻します。獲得型動画広告には、成功しやすい「型」が存在します。代表的なフレームワークが「PASONAの法則」や「AIDAの法則」です。特に重要なのは最初の数秒(フック)で視聴者の注意を引きつけ、最後に明確な行動喚起(CTA)で締めくくることです。

例:

1. **フック(最初の3秒):** 「まだ〇〇で消耗してるの?」とターゲットの課題を突きつける。

2. **問題提起:** ターゲットが抱える問題の深刻さや、放置するリスクを具体的に示す。

3. **解決策の提示:** 自社製品がその問題を解決できる唯一のソリューションであることを示す。

4. **ベネフィットの証明:** 製品を使った際の具体的なメリットや、顧客の声、実績データを提示する。

5. **CTA(行動喚起):** 「今すぐ詳細をチェック」「30日間無料でお試し」など、ユーザーが次にとるべき行動を明確に指示する。

STEP4:撮影・編集

構成案に基づき、撮影と編集作業に入ります。必ずしも高価な機材は必要ありません。現在のスマートフォンは非常に高画質であり、照明と音声に気をつければ十分にプロ品質の映像が撮影できます。編集では、テンポの良さが重要です。不要な間をカットし、飽きさせないようにテロップや効果音を効果的に使用します。特に、伝えたい重要なメッセージは、音声だけでなくテロップでも表示することで、音声オフで視聴しているユーザーにも確実に情報を届けることができます。

STEP5:効果測定と改善(PDCA)

動画広告は、配信して終わりではありません。むしろ、配信してからが本番です。STEP1で設定したKPIを基に、広告のパフォーマンスを常にモニタリングします。視聴完了率が低いのであれば、冒頭のフックが弱いのかもしれません。クリック率が低いのであれば、CTAが魅力的でない可能性があります。コンバージョン率が低いのであれば、広告とランディングページの内容が乖離しているのかもしれません。これらのデータに基づき、動画クリエイティブやターゲティング、LPを継続的に改善していくPDCAサイクルを回し続けることが、動画広告の成果を最大化する唯一の方法です。

動画広告でコンバージョンを最大化するためのポイント

動画広告を出稿しても、ユーザーにスキップされたり、クリックされてもコンバージョンに繋がらなかったりしては、広告費を浪費するだけです。コンバージョンを最大化するためには、単に人目を引くだけでなく、視聴者の心理を理解し、行動へと導くための戦略的なポイントを押さえる必要があります。ここでは、獲得型動画広告の成果を飛躍させるための5つの重要なポイントを解説します。

1. 動画広告を出稿・配信する目的を明確にする

全ての戦略の出発点として、動画広告の「目的」を明確に定義することが不可欠です。この目的が曖昧なままでは、動画の構成、メッセージ、CTA、そして評価指標のすべてがブレてしまいます。

獲得型広告における目的は、例えば以下のように具体的に設定します。

- ECサイトの売上向上: 特定の商品の購入数を最大化する。ROAS 400%を目指す。

- BtoBサービスのリード獲得: サービス紹介資料のダウンロード数を月間100件獲得する。CPAを10,000円以下に抑える。

- アプリのインストール促進: 新規アプリのインストール数を1万件達成する。CPI(Cost Per Install)を500円以下にする。

このように、「何を」「どれくらい」「いくらで」達成したいのかを数値で定義することで、初めて動画クリエイティブの方向性が定まり、成果を客観的に評価できるようになります。

目的に合わせた「型」を意識してみる

目的が明確になれば、それに合わせた効果的な動画の「型(フレームワーク)」を選択することができます。

【問題解決提示型】

動画の冒頭でユーザーが抱える具体的な悩みや課題(Problem)を提示し、共感を誘います。次に、その課題を放置することの不利益を煽り(Agitate)、最後にその問題を鮮やかに解決する手段として自社製品を提示する(Solve)構成です。これは「PASの法則」と呼ばれ、特に新しい製品やサービスの価値を伝える際に非常に効果的です。ユーザーは、自分自身の問題を解決してくれるヒーローとして製品を認識し、強い興味を抱きます。

【比較・優位性訴求型】

競合製品や従来の方法と比較し、自社製品がいかに優れているかを具体的に示す手法です。特に、ある程度市場が成熟しており、ユーザーが複数の選択肢の中から比較検討している場合に有効です。「他社製品より2倍速い」「従来の方法よりコストが30%削減できる」など、具体的な数値やデモンストレーションを用いて優位性を証明することで、ユーザーの選択を後押しします。信頼性を高めるために、第三者機関の調査データや顧客の証言などを盛り込むとさらに効果的です。

【緊急性・限定性訴求型】

「期間限定セール」「先着100名様限定特典」「本日限り送料無料」など、ユーザーに「今、行動しなければ損をする」と思わせることで、即時のコンバージョンを促す手法です。このタイプの動画では、複雑な説明は不要です。オファーの魅力をシンプルかつストレートに伝え、カウントダウンタイマーなどの視覚的な要素で緊急性を煽ることが重要です。特に、既に製品に興味を持っているリターゲティング層に対して絶大な効果を発揮します。

2. 目的に合わせてターゲット設定をおこなう

どれだけ優れた動画クリエイティブを作成しても、それを届ける相手が間違っていては成果は出ません。目的が明確になったら、その目的を達成するために最も確度の高いユーザー層、すなわちターゲットを精密に設定します。

各広告プラットフォームが提供するターゲティング機能を最大限に活用します。

- リターゲティング: 最も重要なターゲティングです。過去に自社サイトを訪れたユーザー、商品をカートに入れたユーザー、特定のページを閲覧したユーザーなど、コンバージョンに最も近い層に絞って広告を配信します。

- カスタムオーディエンス: 既存の顧客リスト(メールアドレスや電話番号)をアップロードし、そのユーザーに直接広告を配信します。アップセルやクロスセルに有効です。

- 類似オーディエンス: カスタムオーディエンスやコンバージョンしたユーザーと行動特性が似ている、新たな見込み客をプラットフォームが自動で見つけ出してくれます。新規顧客獲得において非常に強力な手法です。

- キーワード・興味関心ターゲティング: ユーザーの検索行動や閲覧履歴に基づき、特定のトピックに関心のある層にアプローチします。

これらのターゲティングを複数組み合わせることで、「過去30日以内にサイトを訪れたが購入はしておらず、かつ特定の競合製品にも興味を示している30代女性」といった、極めて精度の高いターゲット設定が可能になります。

3. ターゲットにふさわしい広告媒体を決める

ターゲット層が明確になれば、そのターゲットが最も多く利用している、あるいは最も広告に反応しやすい広告媒体を選択します。

- 10代〜20代の若年層がターゲットなら: TikTokやInstagramのリール、ストーリーズが最適です。エンターテイメント性の高い、トレンドを意識したクリエイティブが求められます。

- 30代〜40代のビジネスパーソンがターゲットなら: FacebookやYouTube、X(Twitter)が有効です。課題解決に繋がるような、情報価値の高いクリエイティブが好まれます。

- 幅広い年齢層にアプローチしたいなら: YouTubeやLINEが圧倒的なリーチ力を持ちます。

- 特定の趣味や関心を持つニッチな層がターゲットなら: YouTubeでの関連チャンネルへのプレースメントターゲティングや、X(Twitter)でのキーワードターゲティングが効果的です。

媒体の選択を誤ると、ターゲットに広告が届かないだけでなく、媒体の文化に合わないクリエイティブでユーザーに不快感を与えてしまうことにもなりかねません。各媒体のユーザー特性と文化を深く理解することが重要です。

4. 定期的な効果測定をおこない、PDCAサイクルを回す

動画広告の運用は、配信を開始してからが本当のスタートです。設定したKPIを基に、広告のパフォーマンスを日々、あるいは週次でモニタリングし、データに基づいた改善を継続的に行います。

見るべき主要な指標は、CTR(クリック率)、CVR(コンバージョン率)、CPA(顧客獲得単価)、ROAS(広告費用対効果)です。これらの指標を分析し、仮説を立てて改善策を実行します。

- 仮説1: CTRは高いがCVRが低い → 広告は魅力的だが、LPに問題があるのでは? → LPのキャッチコピーやCTAボタンを改善する。

- 仮説2: 視聴完了率は高いがCTRが低い → 動画の内容には興味を持ってくれているが、次のアクションが不明確なのでは? → 動画の最後に表示するCTAをより強力なものに変更する。

- 仮説3: 特定の年齢層だけCPAが著しく高い → その年齢層はターゲットとして不適切だったのでは? → その年齢層を除外して配信する。

このように、データという事実に基づいて「Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Action(改善)」のサイクルを高速で回し続けることが、動画広告の成果を継続的に向上させる唯一の道です。

5. 最初の3秒でユーザーの心を掴み、行動を促す

スキップ可能な動画広告が主流の現在、ユーザーはわずか数秒でその広告を「自分に関係があるか、ないか」を判断します。この冒頭の数秒間で視聴者の心を掴めなければ、その後のメッセージは一切届きません。

成功する動画広告は、最初の3〜5秒に最も重要な要素を凝縮しています。

- ターゲットへの呼びかけ: 「〇〇にお悩みのあなたへ」と、誰に向けた広告なのかを明確にする。

- インパクトのある問いかけ: 「そのやり方、まだ続けてるんですか?」と、常識を覆すような問いを投げかける。

- ベネフィットの提示: 「たった5分で〇〇ができる」と、視聴することで得られる利益を最初に示す。

この冒頭の「フック」で興味を引きつけた上で、製品がもたらす具体的な価値(ベネフィット)を分かりやすく伝え、最後に「今すぐ公式サイトで詳細をチェック」といった明確で強力なCTA(行動喚起)で締めくくります。この「フック→ベネフィット→CTA」という流れが、視聴者をコンバージョンへと導く黄金律です。

見た目の派手さや映像美よりも、いかにターゲットユーザーの課題に寄り添い、その解決策を提示できるかが、コンバージョンを最大化する上で最も大切なことです。

動画広告の効果を測定するおすすめの方法

手間と費用をかけて制作・配信した動画広告が、ビジネスの成果にどれだけ貢献したのかを正確に把握することは、次の打ち手を考える上で不可欠です。動画広告の効果測定は、キャンペーン開始前に設定した「KPI(重要業績評価指標)」を基に行います。ここでは、獲得型広告の目的別に、設定すべきKPIとその分析方法について具体的に解説します。

1. リード獲得や売上向上(直接的なコンバージョン)が目的の場合

キャンペーンの最終ゴールが商品購入、会員登録、資料請求といった直接的な成果である場合、以下のKPIが最重要となります。

- コンバージョン(CV)数: 広告経由で獲得できた成果の総数。

- コンバージョン率(CVR): 広告をクリックしたユーザーのうち、コンバージョンに至った割合。広告クリエイティブとLPのマッチ度を示します。

- 顧客獲得単価(CPA): 1件のコンバージョンを獲得するためにかかった費用。事業の採算性を測る上で最も重要な指標の一つです。

- 広告費用対効果(ROAS): 投下した広告費に対して、何倍の売上が得られたかを示す指標。ECサイトなどで特に重視されます。

- クリック数(Clicks)とクリック率(CTR): 広告がユーザーの興味を引き、LPへ誘導できたかを示す指標。

【分析と改善のアクション】

これらの数値を定点観測し、変化の要因を探ります。例えば、「CTRは高いのにCVRが低い」場合は、広告の訴求とLPの内容にズレがある可能性が考えられます。LPのファーストビューを広告のメッセージと完全に一致させる、フォームを簡略化するなどの改善策を講じます。「CPAが目標値を超えている」場合は、ターゲティングが広すぎるか、クリエイティブの訴求力が弱い可能性があります。より確度の高いリターゲティングリストに絞る、動画の冒頭でより強いベネフィットを提示する、といった改善を行います。

2. 見込み客の比較検討の促進が目的の場合

すぐには購入しないものの、製品やサービスに興味を持ち、情報収集をしている段階のユーザーへのアプローチが目的の場合、エンゲージメントの深さを示す以下の指標が重要になります。

- 視聴完了率(VTR): 動画が最後まで視聴された割合。メッセージがターゲットにしっかりと届いているかを示します。

- 平均再生時間 / 視聴維持率: ユーザーが動画のどの部分まで視聴し、どこで離脱したかを示します。離脱ポイントを分析することで、動画の改善点を発見できます。

- エンゲージメント数(いいね、コメント、シェア): ユーザーが動画にどれだけ好意的な反応を示したかを示します。

- Webサイト誘導率: 動画広告からLPへどれだけ誘導できたかを示します。

【分析と改善のアクション】

「視聴維持率グラフを見て、特定のシーンで多くのユーザーが離脱している」ことが分かれば、そのシーンの内容が退屈、または分かりにくい可能性があります。その部分をカットしたり、より分かりやすい説明に差し替えたりする改善が考えられます。「視聴完了率は高いのに、Webサイト誘導率が低い」場合は、動画の最後に表示されるCTAが弱い、または不明確である可能性が高いです。より具体的で魅力的なCTAに変更する必要があります。

3. 潜在層へのリーチと認知形成が目的の場合

獲得型広告のファネルの入り口として、まだ自社を知らない潜在層にアプローチする場合、まずはどれだけ多くのターゲットに広告を届けられたかが重要になります。

- インプレッション数(表示回数): 広告がどれだけ多くの回数表示されたか。

- リーチ数: 広告が何人のユニークユーザーに届いたか。

- 視聴回数: 動画が再生された回数。

- 広告想起率 / ブランド認知度のリフト調査: 一部のプラットフォームで提供されている調査機能。広告に接触したユーザーと接触していないユーザーとで、ブランドや商品の認知度にどれだけ差が出たかを測定できます。

【分析と改善のアクション】

これらの指標は、直接的なコンバージョンには結びつきにくいですが、その後の獲得キャンペーンの土台となります。ここでリーチしたユーザーをオーディエンスリストとして保存し、次のステップである比較検討促進の動画広告でリターゲティングをかけることで、ファネル全体でのコンバージョン効率を大幅に高めることができます。「インプレッション数は多いが、視聴回数が少ない」場合は、広告が表示されている場所(プレースメント)や、サムネイルに問題がある可能性が考えられます。

動画広告の主な成功事例を紹介

ここでは、実際に各プラットフォームで動画広告を活用し、コンバージョン獲得という目的を達成した企業の成功事例を具体的に紹介します。自社の戦略を考える上でのヒントとして、ぜひ参考にしてください。

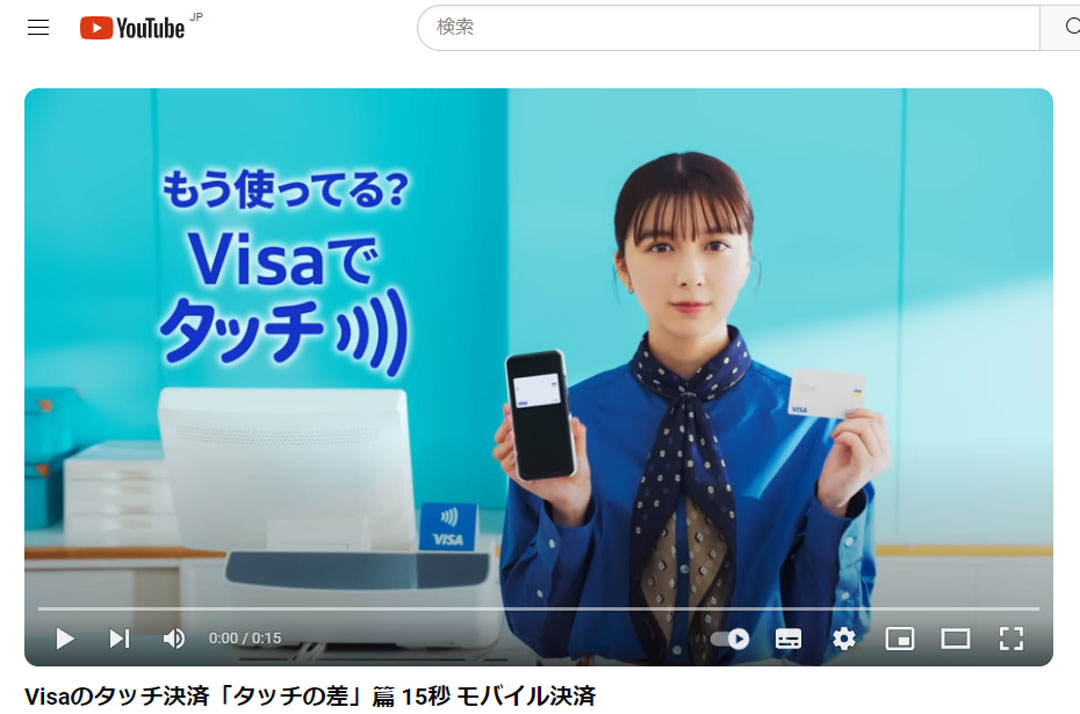

YouTube動画広告:VISAタッチ決済

画像引用:https://www.youtube.com/watch?v=FPtDovu4g-0

VISAが展開した「タッチ決済」のプロモーション動画は、サービスの「利便性」というベネフィットを分かりやすく伝え、利用促進(コンバージョン)に繋げた好例です。動画では、レジでの会計時に現金や従来のクレジットカードで手間取る人と、タッチ決済で一瞬で支払いを終える人を対比させることで、「タッチの差」で生まれるスマートさと時間的メリットを視覚的に訴求しています。これは、新しい決済方法の「使い方」と「使うことによる利益」を同時に伝え、導入へのハードルを下げています。このキャンペーンにより、タッチ決済の利用率というコンバージョンを大きく伸ばしたとされています。

Instagram動画広告:GROOVE X 株式会社

家族型ロボット「LOVOT(らぼっと)」を開発・販売するGROOVE X社は、製品の「生き物らしさ」や「可愛らしさ」を伝えるために、Instagramの動画広告を積極的に活用しています。静止画では伝わりきらない、ロボットの愛らしい動きやユーザーとのインタラクションを動画で見せることで、製品への感情的な愛着を醸成し、高価格帯の製品でありながら購買意欲を喚起しています。動画広告の活用により、Webサイトへのクリック数やエンゲージメント数が従来の2倍に向上し、最終的な購入というコンバージョンに大きく貢献しました。ビジュアルが重要な商材とInstagramの相性の良さを示す事例です。

Facebook動画広告:BMW

大手自動車メーカーのBMWは、Facebookの精緻なターゲティングと動画広告を組み合わせ、試乗予約やディーラーへの来店といったコンバージョンを獲得しています。まず、ブランドの世界観を伝える高品質な動画広告を幅広い層に配信します。次に、その動画を一定時間以上視聴した「興味・関心の高いユーザー」や、Webサイトを訪れたユーザーをリターゲティングリスト化し、より具体的な車種の魅力や、試乗キャンペーンの案内といったダイレクトレスポンス目的の動画広告を配信します。この2段階のアプローチにより、見込み客を効率的に絞り込み、育成することで、セールス効果を+20%向上させるという成果を上げています。動画をファネルの上流から下流まで一気通貫で活用した高度な戦略事例です。

TikTok動画広告:マクドナルド ハッシュタグチャレンジ

マクドナルドが実施した「#ティロリチューン」ハッシュタグチャレンジは、TikTokの拡散力を活用して来店促進(コンバージョン)に繋げた象徴的な事例です。ポテトが揚がった時の音をモチーフにしたキャッチーな音楽と、誰でも真似しやすい簡単なダンスを組み合わせたお題を設定。人気インフルエンサーを起用して手本となる動画を投稿させ、ユーザーに参加を呼びかけました。このチャレンジは爆発的に広がり、わずか23日間で関連動画の総再生数は1億回、ユーザーによる投稿数は5万件に達しました。楽しみながらブランドに接触することで、バリューセットの認知と購買意欲を高め、実際の来店に繋げることに成功しています。

Twitter(X)動画広告:ミールキット「Kit Oisix」

食品宅配サービスを展開するオイシックス・ラ・大地株式会社は、ミールキット「Kit Oisix」のプロモーションにX(旧Twitter)の動画広告を活用しています。

画像引用:https://www.youtube.com/watch?v=5I5dHIx3F-w&t=7s

この動画広告の巧みな点は、広告感を徹底的に排除し、ユーザーの投稿(UGC)のような自然なトーンで制作されていることです。有名人ではなく、実際の利用者を起用し、家庭のキッチンで「Kit Oisix」を使って手軽に料理が完成する様子をリアルに見せることで、視聴者に「これなら自分にもできそう」「忙しい日に便利そう」という共感と自分ごと化を促しています。Xのユーザーが好む「リアルな情報」という文脈に合わせることで、広告への抵抗感をなくし、トライアルセットの申し込みというコンバージョンに効率的に繋げています。

まとめ

本記事では、動画広告を「コンバージョン獲得」という明確な目的を達成するための戦略的ツールとして捉え、その種類から費用、制作手順、そして成功のポイントまでを網羅的に解説しました。5G通信の普及とスマートフォンの高性能化により、ユーザーが日常的に動画に接触する時間はますます増加しており、動画広告はもはや一部の先進的な企業だけのものではなく、あらゆるビジネスにとって必須の獲得手法となっています。

静止画広告が持つ情報量の限界を軽々と超え、製品やサービスの価値を立体的かつ感情的に伝えることができる動画広告は、ユーザーの購買への不安を解消し、コンバージョン率を飛躍的に高めるポテンシャルを秘めています。また、テレビCMとは異なり、投下した広告費に対する成果を1円単位で可視化し、データに基づいて高速でPDCAサイクルを回せる点も、事業成長を目指す上で計り知れないメリットです。

しかし、その強力さゆえに、動画広告の運用は「作って終わり」では決してありません。キャンペーンの目的とKPIを明確に設定し、ターゲットユーザーの心に響くクリエイティブを制作し、最適な媒体で配信し、そして得られたデータを基に絶えず改善を繰り返す。この一連のプロセスを戦略的に、そして粘り強く実行し続けることこそが、動画広告の成果を最大化する唯一の道です。

本記事が、貴社が動画広告を活用して新たな顧客を獲得し、ビジネスをさらに飛躍させるための一助となれば幸いです。

当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで

・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安

・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい

・記事に書いてない問題点が発生している

・記事を読んでもよくわからなかった

など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう

▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by チャンキョメ](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)