宣伝失礼しました。本編に移ります。

企業のマーケティング活動、特に獲得型広告の運用において、日々の業務でSNSプラットフォームや検索エンジンを利用する中で、過去に自社でリサーチした製品や、類似する競合のサービスが広告として表示され、その精度に驚かれたご経験はございませんでしょうか。このようなパーソナライズド広告は、顧客の潜在的なニーズを的確に捉え、購買行動へと繋げる強力な推進力となる一方で、その運用には細心の注意が求められます。例えば、既に顧客が購入を完了した商品や、関心を失ったサービスが繰り返し表示されることは、広告費の非効率な投下であるだけでなく、顧客体験を著しく損なうリスクを内包しております。「この商品は検討段階を終え、不要であるにもかかわらず、なぜ広告が表示され続けるのか」といった顧客からの無言のフィードバックは、企業のブランドイメージにも影響を与えかねません。さらに、昨今のプライバシー保護に対する社会的な意識の高まりは、広告運用者にとって無視できない重要な潮流です。生活者の中には、自身のオンライン上の行動が追跡・分析されること自体に、漠然とした不安や抵抗感を抱く層が確実に存在します。これは単なる感情論ではなく、改正個人情報保護法をはじめとする法規制の強化や、主要ブラウザによるサードパーティCookieのサポート終了といった具体的な動きとも連動しており、従来のターゲティング手法が通用しなくなる未来は目前に迫っております。このような環境変化の中で、広告の費用対効果(ROAS)を維持・向上させていくためには、生活者のプライバシーへの配慮と、広告パフォーマンスの最大化という、一見すると相反する二つの命題を両立させる新たなアプローチが不可欠です。そこで本稿では、Yahoo! JAPANが提供する「アドパーソナライズセンター」という機能に焦点を当て、その本質的な役割と、獲得型広告の運用担当者がこの機能をどのように戦略的に捉え、活用していくべきかについて、多角的な視点から詳細に解説してまいります。

アドパーソナライズセンターとは

ここでは、アドパーソナライズセンターが持つ基本的な機能と、その背景にある広告業界の構造的変化について、より深く掘り下げて解説いたします。この機能を単なる「広告設定ツール」として捉えるのではなく、今後のデジタルマーケティング戦略を左右する重要な要素として理解することが、競合との差別化を図る第一歩となります。

概要

アドパーソナライズセンターとは、ヤフー株式会社が提供する「Yahoo!広告」のプラットフォームに標準で備わっている、ユーザー主導の広告カスタマイズ機能です。この機能の核心は、これまで広告主側の論理で最適化されることが多かったターゲティング広告の世界に、ユーザー自身が「広告表示の主導権」を握るという新しい概念を導入した点にあります。具体的には、ユーザーは自身の行動履歴(例:特定のウェブサイトの閲覧、検索キーワード)や、Yahoo! JAPAN IDに登録された属性情報(年齢、性別など)、さらにはYahoo!サービス群(Yahoo!ショッピング、ヤフオク!など)の利用状況から推測される興味・関心に基づいて、表示される広告のパーソナライズを能動的にコントロールできます。提供されている公式のアクセス先は以下の通りです。

リンク先:アドパーソナライズセンター

広告運用者として注目すべきは、この機能が単なる「広告非表示ツール」ではないという点です。ユーザーは広告を一律に拒否するのではなく、「どのトピックの広告を、どの程度の頻度で受け取りたいか」を詳細に設定できます。これは、広告コミュニケーションにおける「対話」の始まりを意味します。ユーザーが自らの意思で興味のある分野を選択するということは、その分野の広告に対しては、受容性が通常よりも高い状態にあると仮説を立てることができます。これは、獲得型広告におけるコンバージョン率(CVR)の向上に直結する、極めて重要なシグナルと言えるでしょう。また、このアドパーソナライズセンターの登場は、Googleが提供する「マイアドセンター」と軌を一にする動きです。両プラットフォームは、世界的なプライバシー保護強化の流れ、特にサードパーティCookieへの依存からの脱却という共通の課題に対する答えとして、ユーザーから直接的に興味・関心(ゼロパーティデータ)を取得し、それを広告配信に活用するアーキテクチャへと舵を切っています。広告運用者は、これらの機能を活用することで、Cookieレス時代においても、引き続き精度の高いターゲティングを実現し、広告費の効率的な投下を目指すことが可能となります。Googleのマイアドセンターに関する詳細な解説も、別途ご用意しておりますので、両プラットフォームの思想の違いを比較検討されることを推奨いたします。

サービス実施日

アドパーソナライズセンターの提供は、2023年7月26日に開始され、実際の広告配信への設定適用は、その約1ヶ月後となる2023年8月23日から本格的にスタートいたしました。この日付は、単なる一機能のリリース日として記憶するのではなく、日本のデジタル広告市場におけるプライバシーパラダイムシフトの象徴的な一日として捉えるべきです。この時期は、まさにAppleによるITP(Intelligent Tracking Prevention)がSafariブラウザで猛威を振るい、Google ChromeにおけるサードパーティCookieの段階的廃止が目前に迫っていたタイミングと重なります。多くの広告運用者が、リターゲティング広告の効果減衰や、オーディエンスデータの精度低下といった課題に直面し、新たな打ち手を模索していました。そのような状況下で、プラットフォーマーであるYahoo! JAPANが提示したのが、このアドパーソナライズセンターでした。これは、従来のトラッキング技術に依存した手法から、ユーザーの許諾(パーミッション)をベースとした新しいデータ活用への移行を、市場に対して明確に宣言したことに他なりません。広告運用者にとっては、この日から、ユーザーが能動的に提供する「興味・関心データ」という新たな変数を、自社の広告戦略の中に組み込む必要性が生じたのです。つまり、2023年8月23日は、広告配信の最適化ロジックに、ユーザーの意思という要素が本格的に組み込まれた日であり、我々マーケターが、より一層ユーザーとの対話を重視した広告コミュニケーションを設計する必要に迫られた、重要な転換点であったと結論付けられます。

アドパーソナライズセンターが解決を目指す広告課題

獲得型広告を運用する上で、CPA(Cost Per Acquisition:顧客獲得単価)の高騰や、ROAS(Return On Advertising Spend:広告費用対効果)の低下は、常に経営課題と直結する深刻な問題です。アドパーソナライズセンターは、これらの根源的な課題に対して、ユーザーのプライバシーを尊重するというアプローチから解決の糸口を提供します。第一に、「無関心層への広告費の浪費」という構造的な非効率を是正する効果が期待できます。従来の行動ターゲティングでは、ユーザーの一時的な興味や偶然のウェブ閲覧を基に、必ずしも購買意欲が高いとは言えない層にまで広告が配信されるケースが少なくありませんでした。これは、質の低いインプレッションやクリックを大量に生み出し、結果としてCPAを押し上げる一因となっていました。しかし、アドパーソナライズセンターを通じて、ユーザーが自ら「このトピックの広告は不要である」と意思表示をすることで、広告主はそのような無関心層への配信を効果的に抑制できます。これにより、広告予算を真に見込みの高い、つまり「このトピックに興味がある」と能動的に表明しているユーザーセグメントに集中投下することが可能となり、CPAの改善、ひいてはCPO(Cost Per Order)の最適化に直接的に貢献するのです。第二に、コンバージョン率(CVR)そのものを向上させるポテンシャルを秘めています。ユーザーが許容、あるいは積極的に関心を示しているトピックに関する広告は、単なる「広告」としてではなく、「有益な情報」として認識される可能性が高まります。このような心理状態にあるユーザーは、広告クリエイティブに対するエンゲージメントが高まり、ランディングページへの遷移、そして最終的なコンバージョンへと至る確率が、無関心層に比べて格段に高まることは論理的に明らかです。広告配信の精度向上は、単なるターゲティングの効率化に留まらず、広告コミュニケーションの質的転換をもたらし、最終的な事業成果である売上向上に繋がる重要な鍵となるのです。

Google「マイアドセンター」との機能比較と戦略的違い

アドパーソナライズセンターを深く理解するためには、競合プラットフォームであるGoogleが提供する「マイアドセンター」との比較は不可欠です。両者は「ユーザーに広告のコントロール権を委ねる」という思想においては共通していますが、その実装思想や広告運用者が考慮すべき戦略には微妙な差異が存在します。まず、対象となる広告ネットワークの範囲が異なります。Yahoo!のアドパーソナライズセンターは、当然ながらYahoo! JAPANの提供するサービス(検索、ディスプレイ広告YDAなど)に限定されます。一方、Googleのマイアドセンターは、Google検索、YouTube、そして広大なGoogleディスプレイネットワーク(GDN)にまたがる、より広範なエコシステムをカバーしています。これは、広告運用者がターゲットとするユーザーの行動範囲に応じて、両機能を使い分ける、あるいは連携させる戦略が必要であることを示唆します。次に、データの源泉となるエコシステムの違いです。Yahoo! JAPANは、ショッピング、ニュース、ファイナンス、トラベルといった多岐にわたる自社サービス群を抱えており、そこから得られるユーザーのライフイベントや興味・関心をリッチなデータとして保有しています。アドパーソナライズセンターは、これらのYahoo!独自のデータセットとユーザーの自己申告を掛け合わせることで、ユニークなターゲティングセグメントを構築できる可能性があります。対してGoogleは、検索キーワードというユーザーの「顕在的な意図」を最も強く捉えるデータと、YouTubeにおける動画視聴という「潜在的な興味」を捉えるデータを強みとしています。広告運用者は、自社の商材やサービスの特性を鑑み、どちらのプラットフォームのデータ特性がより高い親和性を持つかを判断する必要があります。例えば、ライフイベントに関連する高関与商材であればYahoo!のデータが有効かもしれませんし、具体的な課題解決型の商材であればGoogleの検索データが起点となるでしょう。最終的に、両機能は広告主に対して「ユーザーとの新しい関係構築」を迫る点で共通しています。Cookieに頼らず、ユーザーから直接提供される情報を基に、いかにして信頼を損なわずに有益なコミュニケーションを成立させるか。この問いに対する答えを、各プラットフォームの特性を理解した上で、自社なりに構築していくことが、今後の獲得型広告における成功の分水嶺となるでしょう。

アドパーソナライズセンターでできること

本セクションでは、アドパーソナライズセンターが提供する機能を、広告運用者の視点から再解釈し、それが具体的にどのような戦略的活用に繋がり得るのかを解説いたします。ユーザーがYahoo! JAPAN IDでログインし、自らの情報をコントロールするという行為の裏側で、広告配信のロジックがどのように変化し、我々マーケターにどのような機会をもたらすのかを深く考察します。ユーザー側の表面的な操作内容を理解するだけでは、このツールのポテンシャルを最大限に引き出すことはできません。

広告運用者が理解すべき「興味関心データ」の構造

アドパーソナライズセンターの核心は、ユーザーが自ら選択する「広告トピック」にあります。これは、広告運用者にとって、これまでブラックボックス化されていたユーザーの興味・関心を、本人の言葉で直接的に把握できる極めて貴重なデータソースです。この「興味関心データ」の構造を理解することは、今後のターゲティング戦略を立案する上で不可欠です。まず、これらのデータは「ゼロパーティデータ(ユーザーが意図的かつ積極的に企業に提供するデータ)」に分類される点を認識しなければなりません。サードパーティCookieのような推測に基づくデータとは異なり、その信頼性と鮮度は非常に高いと言えます。ユーザーが「減らす」「減らさない」を選択したトピックは、Yahoo!広告が保有する詳細なオーディエンスカテゴリーと内部的にマッピングされていると推察されます。例えば、ユーザーが「不動産・住宅情報」というトピックの広告表示を「減らさない」と選択した場合、そのユーザーはYahoo!広告のオーディエンスカテゴリーにおける「住宅購入検討層」や「不動産投資関心層」といったセグメントへの所属確度が高まります。広告運用者は、このシグナルを活用し、従来の行動履歴データだけでは捉えきれなかった、よりコンバージョンに近い潜在顧客層に対して、的確なアプローチを行うことが可能になります。キャンペーンや広告グループの設計においても、このユーザー主導のセグメンテーションを考慮に入れるべきです。例えば、特定のトピックに関心を示しているユーザー群に対して、そのトピックに特化した訴求力の高いランディングページやクリエイティブを割り当てることで、広告全体の関連性が向上し、品質スコアやクリック単価(CPC)の改善にも繋がる可能性があります。これは、広告配信の最適化を、よりユーザーのインサイトに根ざした形で行うための、新しい戦略的アプローチと言えるでしょう。

行動ターゲティング広告への具体的な影響

アドパーソナライズセンターの導入は、従来型の行動ターゲティング広告、特にリターゲティング戦略に顕著な影響を及ぼします。これまでリターゲティング広告は、ウェブサイトを訪問したユーザーをCookieで追跡し、再訪を促すという点で非常に効果的な手法でした。しかし、その一方で「追いかけすぎる広告」としてユーザーに不快感を与えたり、既に関心を失ったユーザーにまで広告費を投下してしまったりという課題も抱えていました。アドパーソナライズセンターは、このリターゲティングの精度と受容性を、ユーザー側から向上させる役割を果たします。具体的には、ユーザーが自社の商品やサービスに関連する広告トピックを「減らす」と選択した場合、そのユーザーは事実上、リターゲティングリストから自発的に離脱したと解釈できます。これは、広告主にとっては、もはや見込みの低いユーザーへの無駄な広告表示を自動的に停止できることを意味し、広告費の効率化に直結します。逆に、トピックを「減らさない」と選択、あるいは特定のブランド広告の表示を許容しているユーザーは、非常に質の高いリターゲティング対象となります。彼らは、単にサイトを一度訪れただけでなく、その後の広告コミュニケーションに対しても前向きな姿勢を示しているからです。このようなエンゲージメントの高いセグメントに対しては、フリークエンシー(広告接触頻度)を適切にコントロールしつつ、インセンティブ提供や限定情報の案内といった、より踏み込んだアプローチを展開することで、コンバージョンへと繋げやすくなります。さらに、Cookieレス時代においては、このようなプラットフォームID(Yahoo! JAPAN ID)に紐付いたユーザーの許諾ベースのデータは、リターゲティング戦略を継続するための生命線となります。広告運用者は、Cookieベースの従来型リストと、アドパーソナライズセンターを経由した許諾ベースのリストを区別し、それぞれに最適化された入札戦略やクリエイティブ戦略を構築していく必要があるでしょう。

アドパーソナライズセンターのメリット

アドパーソナライズセンターがもたらす便益は、単にユーザーのプライバシー体験を向上させるだけに留まりません。広告主、特にコンバージョン獲得を至上命題とする獲得型広告の運用者にとって、計測可能かつ直接的なメリットが多数存在します。本セクションでは、Yahoo! JAPANが公式に掲げる「お客様の興味・関心にあわせて表示される広告をカスタマイズできる」という目的の裏側で、広告主が享受できる具体的なビジネス上の恩恵について、KPI改善の観点から徹底的に分析・解説いたします。

CPA・ROAS改善への直接的貢献

アドパーソナライズセンターの最大のメリットは、獲得型広告における最重要指標であるCPA(顧客獲得単価)の抑制と、ROAS(広告費用対効果)の向上に直接的に貢献する点です。このロジックは、二つの側面から説明できます。第一の側面は、「広告費の浪費の徹底的な排除」です。前述の通り、ユーザーが特定の広告トピックを「減らす」と設定することで、広告主はそのトピックに関心のない、あるいは購入意欲の低いユーザーへの広告配信を根本から遮断できます。これは、広告運用における「除外ターゲティング」を、ユーザー自身が能動的に、かつ高い精度で行ってくれることに等しいのです。結果として、無駄なインプレッションや、コンバージョンに繋がらない質の低いクリックが劇的に減少し、広告予算はコンバージョン見込みの高いユーザーへと最適に再配分されます。クリックの「質」が向上するため、たとえクリック単価(CPC)が若干上昇したとしても、コンバージョン率(CVR)がそれを上回る形で改善し、最終的なCPAは低下するというのが、この機能がもたらす理想的なシナリオです。第二の側面は、「エンゲージメントの高いオーディエンスの可視化」です。広告表示を許容しているユーザーは、そのトピックに対して能動的な関心を持っている「優良な見込み顧客」であると定義できます。このような質の高いオーディエンスに広告配信を集中させることで、広告クリエイティブへの反応率(CTR)が高まり、ランディングページへの送客効率が向上します。さらに、関心の高いユーザーはLP到達後の離脱率が低く、熟読率や滞在時間が長くなる傾向にあるため、結果的にCVRの向上に大きく寄与します。CPAの抑制とCVRの向上、この二つの相乗効果によって、投下した広告費に対して得られる売上や利益が最大化され、ROASは着実に向上していくのです。アドパーソナライズセンターは、広告運用者に、よりスマートで無駄のない予算配分を実現するための強力な武器を提供してくれます。

クリエイティブ戦略への新たな示唆

アドパーソナライズセンターは、ターゲティング精度の向上だけでなく、広告クリエイティブの戦略立案においても、非常に価値のある示唆を与えてくれます。ユーザーが自らの興味・関心事を「トピック」という形で言語化し、提供してくれるという事実は、クリエイティブのパーソナライゼーションを次のレベルへと引き上げる絶好の機会です。従来、クリエイティブの最適化は、A/Bテストを繰り返しながら、より幅広い層に受け入れられる「最大公約数的な訴求」を探すアプローチが主流でした。しかし、アドパーソナライズセンターを活用すれば、特定のトピックに関心を持つ、より輪郭のはっきりしたペルソナに対して、深く突き刺さるメッセージを届けることが可能になります。例えば、「資産運用・投資」に関心を示しているユーザーセグメントに対しては、単にサービスの利便性を訴求するのではなく、将来の資産形成に関する具体的なベネフィットや、専門性を感じさせるデータを用いた信頼感のあるクリエイティブを展開することが効果的でしょう。一方で、「ファッション・アパレル」に関心のあるユーザーには、最新のトレンドやコーディネート例を提示するビジュアル重視のクリエイティブが響くはずです。このように、ユーザーが自己開示した興味トピックを基点として、メッセージの切り口、トーン&マナー、ビジュアル要素を最適化していくことで、広告とユーザーとの「関連性」は飛躍的に高まります。この「関連性」は、Yahoo!広告の広告ランクを決定する上でも重要な要素であり、クリエイティブの最適化はCTRの向上だけでなく、結果的にCPCの抑制にも繋がる可能性があります。広告運用者は、アドパーソナライズセンターを通じて得られるインサイトを、クリエイティブチームにフィードバックし、これまで以上に精緻なペルソナ設計と、それに基づいたメッセージ開発を行う共創体制を構築していくことが求められます。

広告主が直面するリスクと戦略的注意点

アドパーソナライズセンターは多くのメリットを提供する一方で、その特性を正しく理解せずに運用すると、意図しない結果を招くリスクも存在します。広告運用者は、これらのリスクと注意点を事前に把握し、戦略的に対応策を講じる必要があります。第一に、「リーチ可能なオーディエンス規模の縮小リスク」です。ユーザーが広範なトピックに対して広告表示を「減らす」設定を選択した場合、当然ながら広告を届けられるユーザーの母数は減少します。特に、ニッチな商材を扱っている場合や、新しい市場を開拓しようとしている段階では、過度にターゲティングが狭まることで、機会損失に繋がる可能性があります。このリスクに対応するためには、アドパーソナライズセンターによるターゲティングと、より広範なオーディエンス(例:デモグラフィックターゲティングや類似オーディエンス)へのアプローチを組み合わせ、キャンペーンの目的(例えば、獲得効率重視か、リーチ最大化か)に応じて使い分けるポートフォリオ戦略が有効です。第二に、「ユーザーによる自己申告データと実態の乖離」の可能性です。ユーザーが設定した興味・関心が、必ずしも現在の購買意欲と完全に一致しているとは限りません。過去の興味がそのまま放置されているケースや、家族と共有しているアカウントである可能性も考慮に入れる必要があります。したがって、アドパーソナライズセンターからのシグナルを絶対的なものと過信せず、他の行動データやコンバージョンデータと掛け合わせ、多角的にユーザー像を分析する姿勢が重要です。第三に、「広告効果測定の複雑化」です。ユーザーが広告表示をコントロールすることにより、アトリビューション分析がより複雑になる可能性があります。例えば、あるユーザーが一度広告表示をオフにした後、再びオンにしてコンバージョンに至った場合、その貢献度をどう評価するかなど、新たな分析の視点が求められます。これらのリスクは、アドパーソナライズセンターを否定するものではなく、むしろ、この新しい環境に適応するための戦略的な思考を我々広告運用者に促すものです。リスクを正しく認識し、データに基づいた柔軟な運用調整を行うことこそが、この機能を真に使いこなす鍵となるでしょう。

アドパーソナライズセンターの使い方

ここではアドパーソナライズセンターの使い方についてご紹介します。

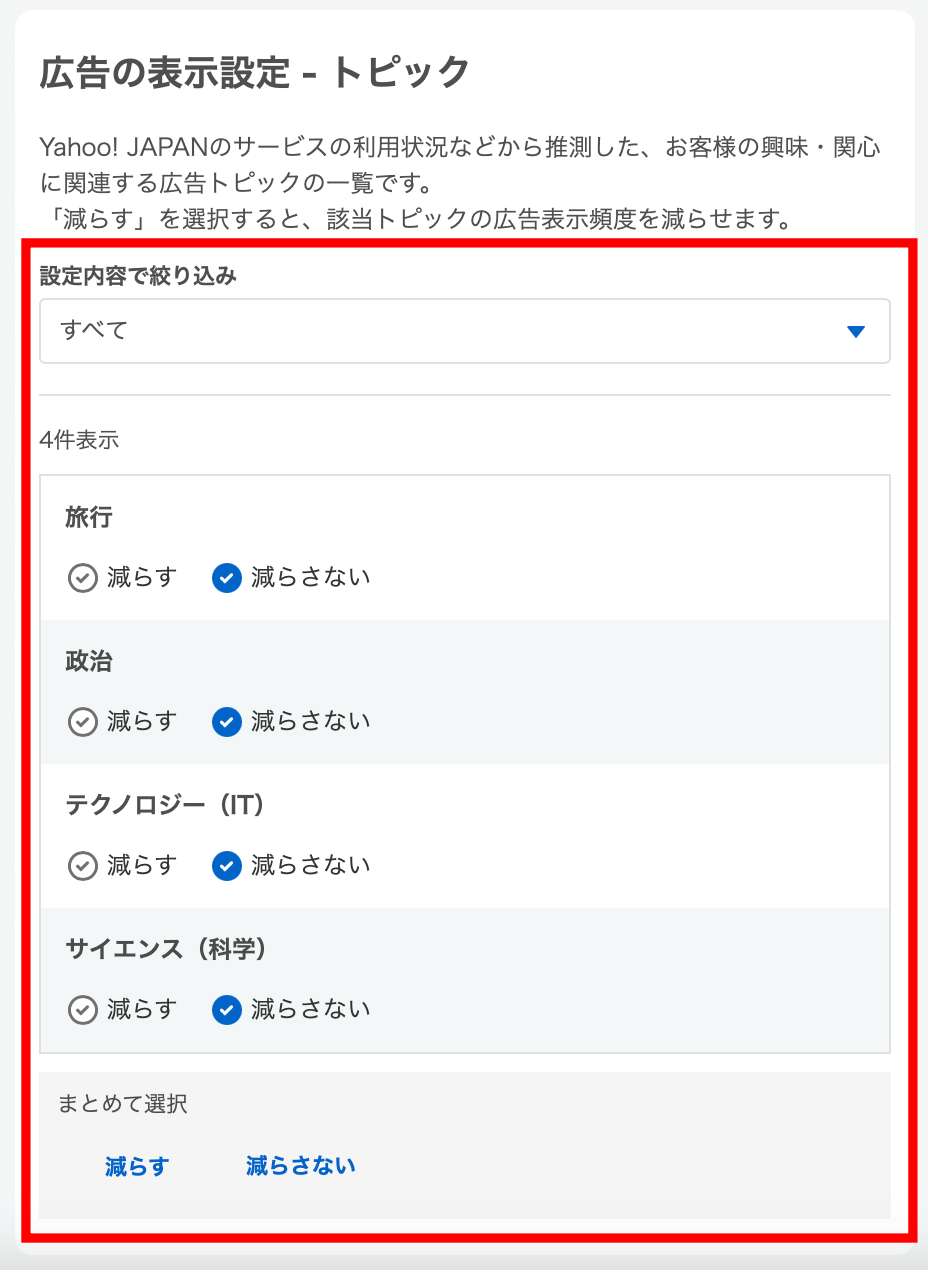

広告の表示設定

1.トップページから下図、赤枠の場所をクリックします。

2.サービス利用状況から広告トピックの一覧が表示されます。ユーザーによってトピックが変わるため、下図は参考程度にしてください。各トピックごとに広告表示頻度を「減らす」「減らさない」を選択可能です。まとめて選択することもできます。

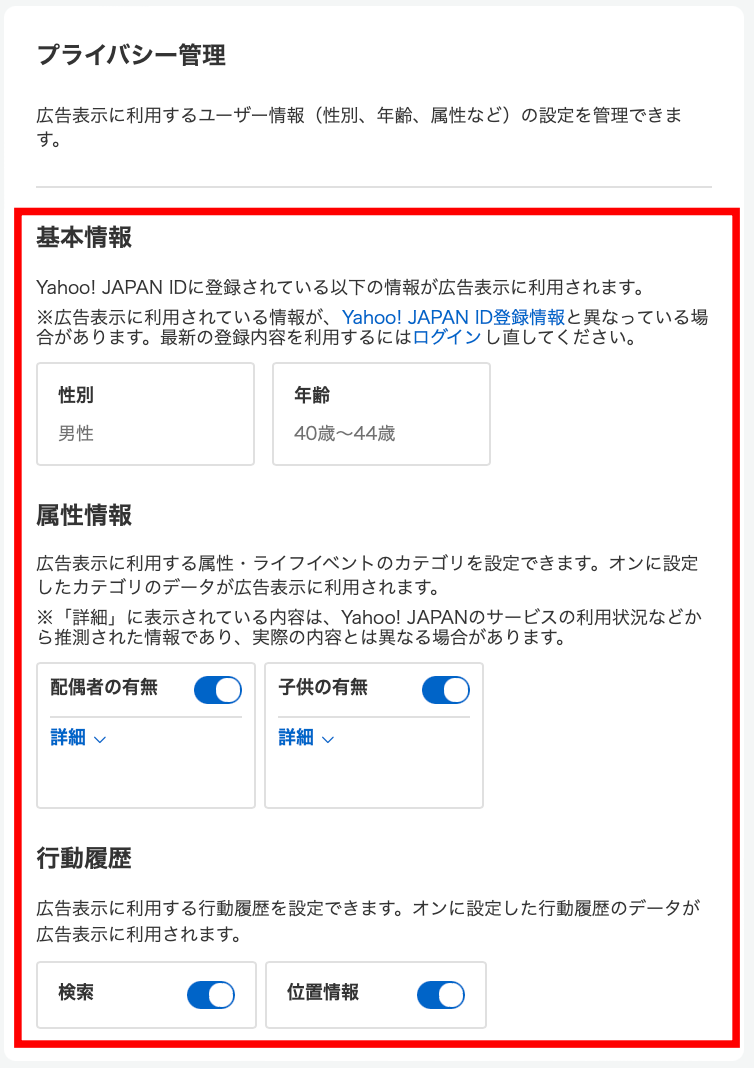

プライバシー管理

1.トップページから下図、赤枠の場所をクリックします。

2.広告表示に利用するユーザー情報の設定を変更できます。性別や年齢の確認や、属性情報・行動履歴を広告表示に利用する・しないを選択可能です。

まとめ

本稿では、Yahoo! JAPANが提供する「アドパーソナライズセンター」について、獲得型広告の運用担当者が持つべき戦略的視点から、その機能、メリット、そして活用上の注意点を詳細に解説いたしました。結論として、アドパーソナライズセンターは、単なるユーザー向けのプライバシー保護ツールではなく、サードパーティCookieなき時代における広告効果を最大化するための、極めて重要な戦略的基盤であると言えます。この機能を活用することで、広告主は「無関心層への広告費の浪費」を抑制し、ユーザーが自ら関心を示した「質の高いオーディエンス」へのアプローチを強化できます。これは、CPAの改善やROASの向上といった、獲得型広告における最重要KPIの達成に直接的に貢献します。ユーザーにとっては、自身の興味・関心と無関係な広告に煩わされるストレスから解放され、企業側は、より受容性の高いユーザーと効果的なコミュニケーションを築くことが可能となり、双方にとって有益な関係性を構築する一助となります。「勝手に個人情報が使われている」というユーザーの不信感を払拭し、信頼に基づいたマーケティング活動を展開することは、これからの企業の持続的な成長に不可欠です。提供開始からまだ年月が浅い機能ではありますが、その根底にある思想は、今後のデジタル広告の潮流を決定づけるものです。広告運用者としては、この変化の本質を深く理解し、その使い方に習熟するだけでなく、アドパーソナライズセンターから得られるインサイトを、ターゲティング戦略やクリエイティブ開発へと昇華させていく必要があります。常に変化するユーザーのプライバシー意識と、プラットフォームの仕様に柔軟に対応し、データに基づいた最適化を継続していくこと。それこそが、これからの時代に求められる広告運用者の姿と言えるでしょう。

当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで

・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安

・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい

・記事に書いてない問題点が発生している

・記事を読んでもよくわからなかった

など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう

▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)