宣伝失礼しました。本編に移ります。

Webマーケティングにおける広告配信、特にコンバージョン獲得を目的とした運用が不可欠となっている現代において、広告の成果を最大化するためには、配信の「質」を担保する取り組みが極めて重要視されております。その中でも、広告主が投下した予算を確実に成果へと繋げる上で、決して無視できないのが「ブランドセーフティ」の概念です。

ブランドセーフティとは、自社の広告が不適切なWebサイトやコンテンツ、あるいはブランドイメージと相容れないコンテンツと並んで表示されること(ブランド毀損)を防ぐための一連の取り組みを指します。仮に、最新の機能を訴求する法人向けSaaSの広告が、信憑性の低いゴシップ記事や、過激な意見が飛び交う掲示板に表示されたと想像してみてください。その広告をクリックし、サービス導入を検討する確度の高いユーザーは果たして存在するでしょうか。答えは明白です。これは、ブランドイメージの低下という抽象的な問題に留まらず、広告費の浪費、コンバージョン率の著しい低下、そして最終的には顧客獲得単価(CPA)の高騰という、獲得型広告の根幹を揺るがす深刻な事態に直結いたします。

この記事では、世界最大級のソーシャルプラットフォームであるFacebook(Meta)広告に焦点を当て、獲得成果の最大化という観点から、ブランド毀損を未然に防ぎ、広告投資対効果(ROAS)を健全化させるための「ブランドセーフティ対策機能」について、その本質と戦略的な活用法を徹底的に解説してまいります。

Facebook広告の【ブランドセーフティ対策機能】とは?

まず初めに、Facebook広告におけるブランドセーフティ対策機能の概要と、なぜ近年の獲得型広告市場において、この機能の戦略的活用が企業の競争力を左右するほど重要視されているのか、その背景と理由を深く掘り下げていきましょう。

不適切なサイトへの広告配信を防ぎ、広告費用対効果を最大化する機能

Facebook広告のブランドセーフティ対策機能とは、端的に言えば、広告主が意図しない不適切なコンテンツやWebサイト、アプリといった配信面へ自社の広告が配信されるのを防ぎ、広告掲載場所を能動的に管理・制御するための包括的なツール群です。これは、単なるリスク回避の守りの一手ではなく、無駄なインプレッションを徹底的に排除し、投下した広告予算をコンバージョン見込みの高い優良な配信面に集中させることで、獲得効率を最大化する「攻め」の施策であるとご理解ください。

Facebookを運営するMeta社は、企業の基盤として「Facebookコミュニティ規定」を定め、プラットフォーム上で許容される表現や行為と、そうでない行為の境界線を明確に示しています。Meta社は、誰もが自由に自己表現を行い、世界と繋がるオープンな場を提供することを至上の価値としていますが、その自由度の高さは、一方で不適切なコンテンツが増加するリスクと常に隣り合わせです。そのため、Meta社自身もAIと人的リソースを駆使し、不正行為や規約違反コンテンツの排除に絶えず取り組んでいますが、その検閲をすり抜ける、あるいは規約違反ではないものの特定のブランドにとっては不適切な「グレーゾーン」のコンテンツも無数に存在します。

例えば、コンテンツ自体に違法性や問題がなくとも、文脈的に自社の広告表示がコンバージョン獲得の妨げになるケースは頻繁に発生します。BtoB向けの高度なセキュリティソフトの広告が、エンタメ系のゴシップ情報をまとめたアプリ内に表示された場合、ターゲットユーザーとの乖離は明らかであり、クリックされる可能性は極めて低いでしょう。仮に誤ってクリックされたとしても、ユーザーは即座に離脱し、コンバージョンに至ることはまずありません。これは広告費の純粋な浪費に他なりません。

そこで絶大な効果を発揮するのが、本稿で解説する「ブランドセーフティ対策機能」です。この機能を活用することで、広告主は以下の広大なMeta社の広告ネットワーク全域において、自社の広告が表示される場所を精密にコントロールすることが可能となります。

- Facebook:フィード、ストーリーズ、インストリーム動画、Marketplaceなど、多岐にわたる掲載面。

- Instagram:フィード、ストーリーズ、リール、発見タブなど、ビジュアル訴求が中心となるプラットフォーム。

- WhatsApp:特定の広告フォーマットにおいて利用。

- Audience Network:Meta社と提携する多種多様な外部のモバイルアプリやWebサイト。最もブランドセーフティ上のリスクが高い配信先であり、重点的な管理が求められます。

先ほどの例えをもう一度考えてみましょう。「高品質な花の種」を販売するECサイトの広告が、「強力な効果を謳う除草剤」のレビュー記事の隣に表示されたらどうでしょうか。どちらの製品もそれ自体は有益で何ら問題はありません。しかし、花の育成を趣旨とするユーザーにとって、除草剤の広告はネガティブな印象を与えかねず、広告主である種苗会社への信頼感を損なう可能性があります。その結果、本来であれば獲得できたはずの顧客を逃すことに繋がります。

このように、自社の商材やサービスが持つ価値を正しく伝え、コンバージョンへと繋げるためには、不適切なコンテンツはもちろんのこと、文脈的に不適切なメディアやページへの広告表示を能動的に排除する戦略的な思考が不可欠です。ブランドセーフティ対策機能は、その戦略を実現するための強力な武器となるのです。

獲得型広告におけるブランドセーフティ対策の重要性

広告主が意図しない配信面、すなわちコンバージョン見込みの低い、あるいはブランドイメージを損なう場所に広告が配信され続けると、具体的にどのようなリスクが顕在化し、獲得成果に悪影響を及ぼすのでしょうか。ここでは、3つの深刻なリスクを深掘りし、そのメカニズムを解説します。

① 広告費の浪費とCPA高騰:コンバージョンに至らない無駄な配信

最も直接的かつ致命的なリスクが、広告パフォーマンスの著しい低下です。自社の商材やサービスとの関連性が極めて低い、あるいはターゲット顧客層が存在しないサイトやアプリに広告が表示され続けた場合、当然ながらユーザーからの関心は得られません。結果として、クリック率(CTR)は低迷し、Facebookの広告配信アルゴリズムから「質の低い広告」と判断され、インプレッションの機会そのものが減少する可能性もあります。さらに深刻なのは、たとえクリックされたとしても、ランディングページの内容と配信面の文脈が乖離しているため、ユーザーは即座に「自分ごとではない」と判断し離脱します。これにより、コンバージョン率(CVR)は限りなくゼロに近づき、クリック課金(CPC)分の広告費だけが無駄に消化されていきます。この「Wasted Ad Spend(浪費された広告費)」が積み重なることで、最終的に1件のコンバージョンを獲得するためにかかった費用であるCPA(顧客獲得単価)は、許容範囲を大幅に超えて高騰してしまうのです。ブランドセーフティ対策は、この最も避けたい事態を防ぐための第一歩です。

② ブランド信頼性の失墜:ユーザーの不信感による機会損失

ヘイトスピーチ、フェイクニュース、アダルトコンテンツ、著作権侵害サイトといった、明らかに違法性や反社会性の高いサイトに自社の広告が表示された場合、ユーザーは広告主である企業に対して「このようなサイトを支持しているのか」「コンプライアンス意識が低い企業だ」といった強烈な不信感や嫌悪感を抱きます。たとえそれが広告主の意図しない事故であったとしても、ユーザーにはその内情は分かりません。一度抱かれたネガティブなイメージは、そう簡単には払拭できず、本来であれば優良顧客になり得たはずのユーザーが、サービス利用や商品購入を躊躇する、あるいは競合他社に流れてしまうといった深刻な機会損失に繋がります。これは「サイレント・ボイコット(声なき不買運動)」とも呼べる現象であり、獲得型広告の成果を根底から蝕む要因となり得ます。

③ コンプライアンス・リスク:意図せぬ反社会的勢力への加担

さらに深刻なのが、広告配信が意図せずして反社会的団体や違法行為を行う組織の収益源となってしまうリスクです。著作権侵害コンテンツを大量にアップロードしている海賊版サイトや、差別を助長するような情報を発信するサイト運営者は、広告収益を活動資金に充てているケースが少なくありません。自社の広告がそのようなサイトに表示され、広告費が支払われることは、間接的に彼らの活動を資金面で支援してしまうことと同義です。これが公になれば、企業の社会的責任(CSR)が厳しく問われ、顧客や取引先からの信頼を完全に失うだけでなく、株価の下落や不買運動といった経営を揺るがす重大な事態に発展しかねません。

実際に、大手企業が意図せず不適切なサイトに広告を配信してしまったことが問題となり、謝罪に追い込まれたケースは過去に何度も報じられています。顧客獲得という目的のために投じた広告費が、結果として自社の首を絞めるリスクを生じさせてしまうのです。だからこそ、こうした致命的なリスクを能動的に回避するためのブランドセーフティ対策は、現代の広告運用担当者にとって必須の責務と言えるでしょう。

ブランドセーフティ対策機能の種類と戦略的活用

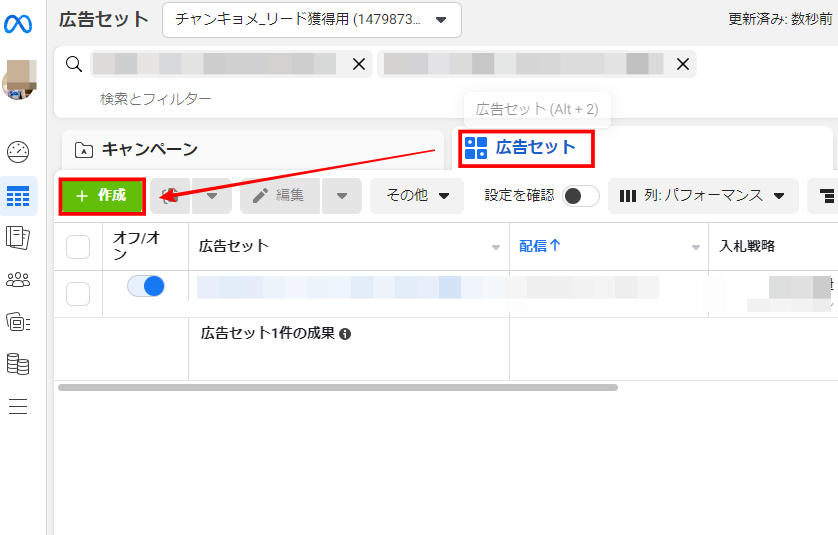

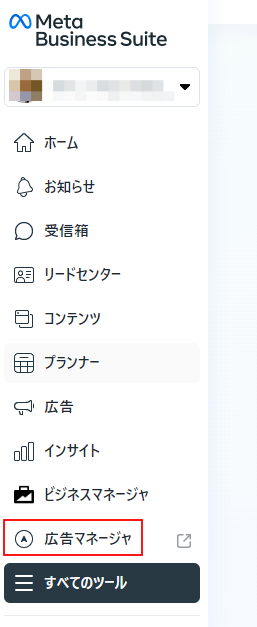

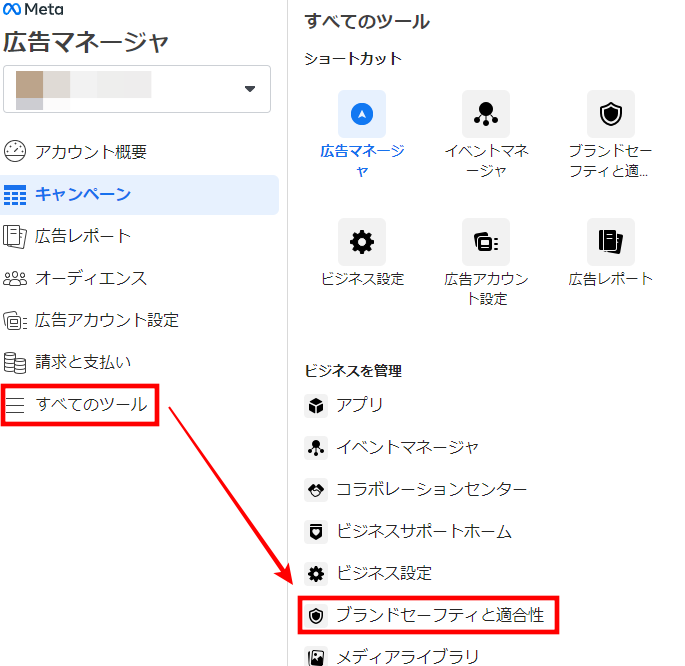

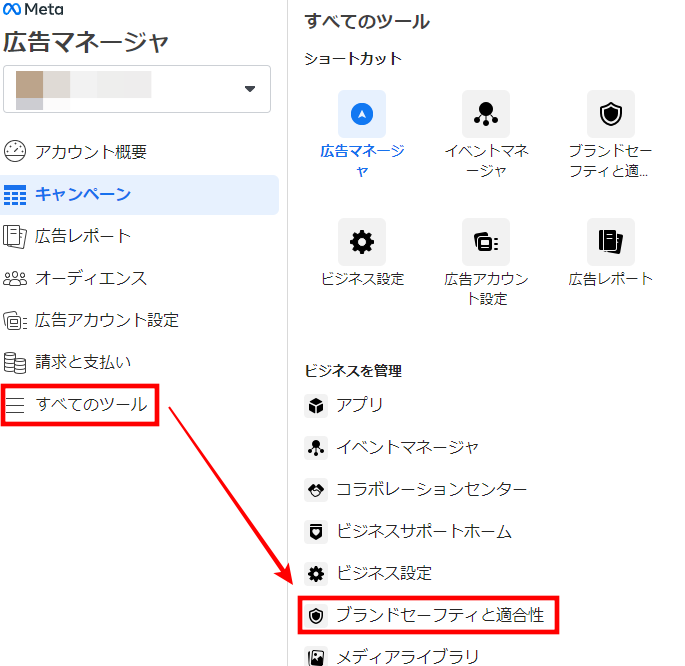

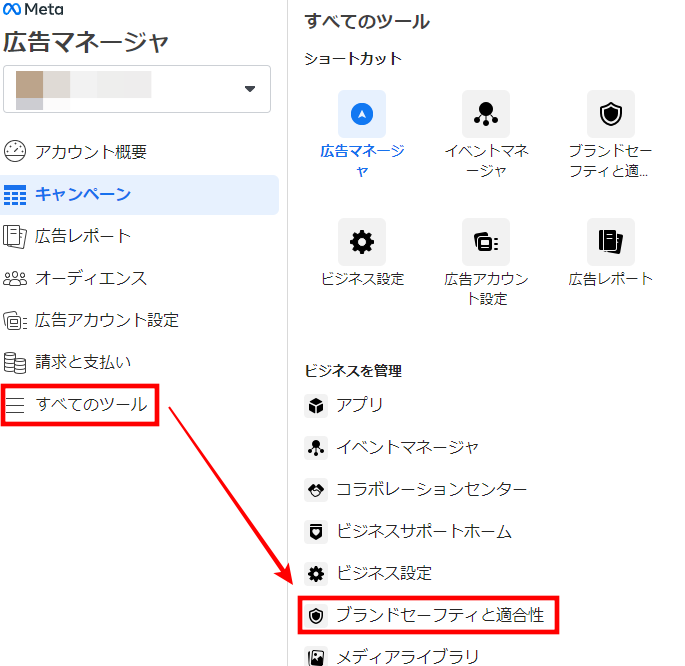

Facebook広告では、広告主が自社のブランドと広告費用を守るために、多角的かつ強力な9つのブランドセーフティ対策機能が提供されています。ここでは、それぞれの機能が持つ本質的な役割と、それを獲得型広告の成果最大化という観点から、いかに戦略的に活用すべきかを解説します。なお、具体的な管理画面の操作手順については割愛し、機能の概念と活用思想に焦点を当ててご説明いたします。

手動配置:配信先の選択と集中

「手動配置」は、ブランドセーフティの最も基本的かつ重要なコントロール機能です。Facebookの広告配信設定では、デフォルトで「自動配置(Advantage+ 配置)」が推奨されています。これは、Meta社の機械学習アルゴリズムが、キャンペーンの目的に応じて最も成果が出やすいと予測される配置(Facebookフィード、Instagramストーリーズ、Audience Networkなど)に自動的に広告を配信する機能です。効率性の観点からは非常に優れていますが、ブランドセーフティの観点からは、意図しない配信面、特に品質のコントロールが難しい「Audience Network」へも配信が拡大するリスクを内包しています。

「手動配置」を選択することにより、広告主は自らの意思で、広告を配信するプラットフォーム(Facebook, Instagram, Messenger, Audience Network)や、各プラットフォーム内の具体的な掲載場所(フィード、ストーリーズ、検索結果など)を個別に選択、あるいは除外することが可能になります。例えば、過去のデータからAudience Network経由のコンバージョン質が低い、あるいは不適切なアプリへの表示が確認されている場合、Audience Networkへの配信を完全に停止するという判断ができます。これにより、リスクの高い配信面を根本から断ち切り、予算をより質の高いFacebookやInstagramのフィード面に集中させ、CPAの改善を図るといった戦略的な運用が実現します。

手動配置は、単にリスクを避けるだけでなく、自社のターゲット顧客が最もアクティブなプラットフォームやフォーマットに広告費を集中投下するための「選択と集中」を実践する上で不可欠な機能です。獲得効率を最大化するためには、どの配置が最も高いCVRと低いCPAを実現しているかを常に分析し、予算配分を最適化していく必要があります。

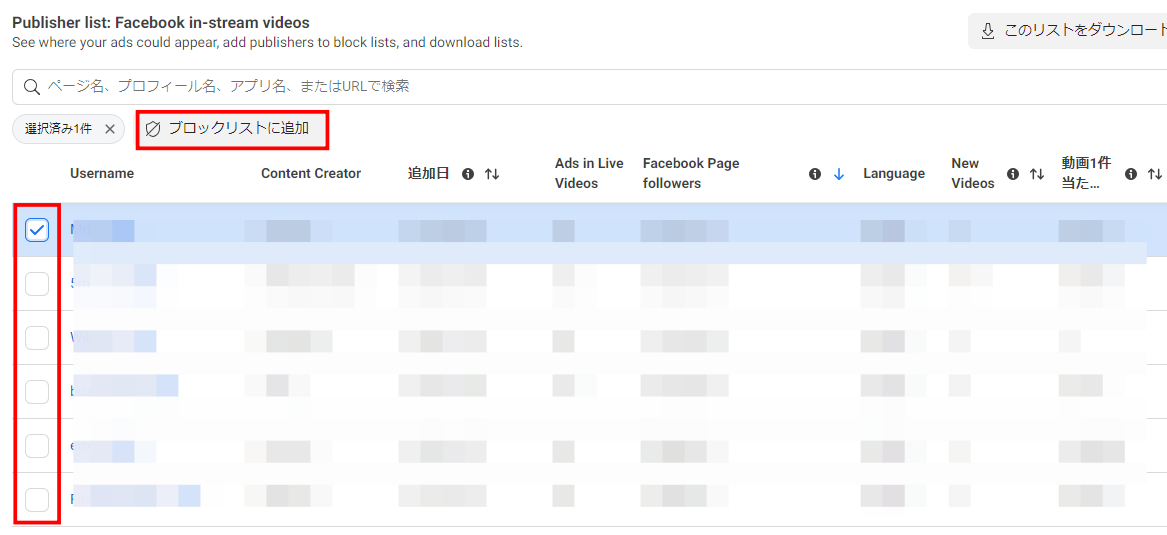

ブロックリスト:不適切な配信面のピンポイント排除

「ブロックリスト」は、自社の広告を配信したくない特定のウェブサイトのドメイン、アプリ、Facebookページなどをリストとして登録し、それらの配信面への広告表示を恒久的にブロックする機能です。これは、ブランドセーフティにおける「事後対応型」かつ「外科的」な対策と位置づけられます。配信レポートなどを通じて、自社のブランドイメージにそぐわない、あるいは広告のパフォーマンスが著しく低い配信面を発見した場合、その都度リストに追加していくことで、広告配信環境を継続的に浄化していくことができます。

例えば、Audience Networkで配信した結果、特定のカジュアルゲームアプリ上での表示インプレッションはやたらと多いものの、全くコンバージョンに繋がっていないことが判明したとします。この場合、そのゲームアプリのURLやIDをブロックリストに追加することで、以降、そのアプリに自社の広告が表示されることはなくなり、無駄な広告費の流出を食い止めることができます。このリストは、一度作成すれば複数の広告アカウントやキャンペーンに横断的に適用できるため、運用工数を削減しつつ、アカウント全体の安全性を高めることが可能です。ブロックリストの精度を高めていく作業は、広告費の無駄を削ぎ落とし、ROAS(広告費用対効果)を高めるための地道ながらも極めて重要なプロセスです。

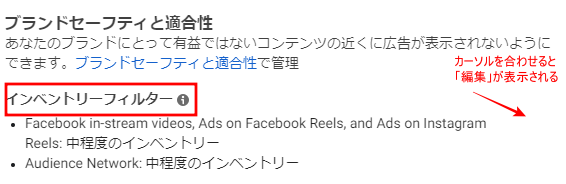

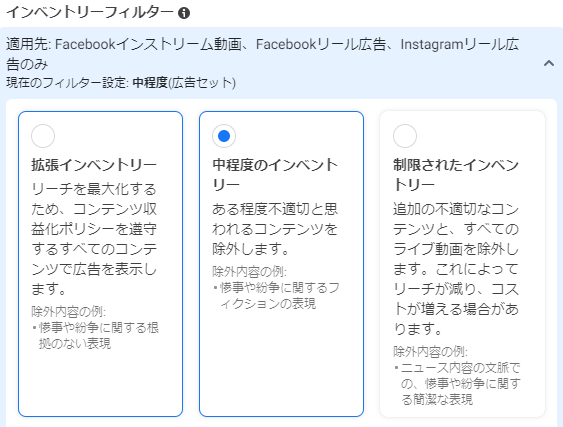

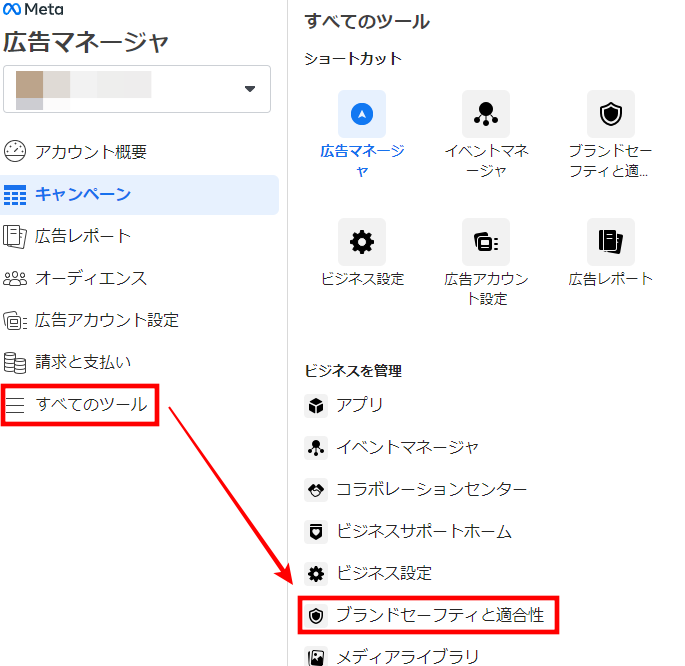

インベントリーフィルター:配信面の品質を一括制御

「インベントリーフィルター」は、広告が掲載される可能性のあるコンテンツ(インベントリー)の健全性の度合いを、広告主が定義した基準に基づいて一括でコントロールできる強力な機能です。これは、個別のサイトをブロックするのではなく、Meta社が独自の基準で分類したコンテンツの「品質レベル」に応じて、配信対象を大まかにフィルタリングするものです。これにより、特にリスクの高いAudience NetworkやFacebookインストリーム動画などの配信面において、ブランド毀損の発生確率を大幅に低減させることができます。

選択できるフィルターは、リーチの広さと安全性のトレードオフによって3段階に分かれています。

- 拡張インベントリー:収益化に関するMeta社のポリシーに違反する一部のコンテンツを除き、最大限のリーチを目指します。リーチは最大化されますが、ブランドセーフティ上のリスクも最も高くなります。

- 中程度のインベントリー(デフォルト):不適合と判断されたコンテンツを除外し、リーチと安全性のバランスを取った設定です。多くの広告主にとって標準的な選択肢となります。

- 制限されたインベントリー:不適合なコンテンツに加え、Meta社が「デリケート」と判断する可能性のあるコンテンツ(例:社会問題、悲劇など)も除外します。リーチは最も狭まりますが、安全性は最も高くなります。金融機関や子供向け商材など、極めて高いブランドイメージの維持が求められる場合に有効です。

自社の商材のリスク許容度に応じて適切なフィルターを選択することは、不要なインプレッションを削減し、コンバージョン見込みの高い、よりクリーンなインベントリーに予算を投下するための重要な戦略となります。

コンテンツタイプの除外:ライブ動画など予測不能なコンテンツを回避

この機能は、特にFacebookインストリーム動画広告において、特定の種類の動画コンテンツへの広告表示を除外するものです。代表的な除外対象として「ライブストリーミング動画」があります。ライブストリーミングは、リアルタイムで配信されるため、事前に内容を審査することが不可能です。そのため、配信中に予期せぬ不適切な発言や映像が流れるリスクが常に伴います。こうした予測不能なリスクを根本から排除したい場合、この機能を用いてライブストリーミング動画全体を配信対象から除外することができます。ブランドの安全性を最優先し、少しでもリスクのある環境を避けたい広告主にとって、非常に有効な選択肢です。この制御により、広告が表示されるコンテンツの質を一定以上に保ち、安心して広告を配信することが可能になります。

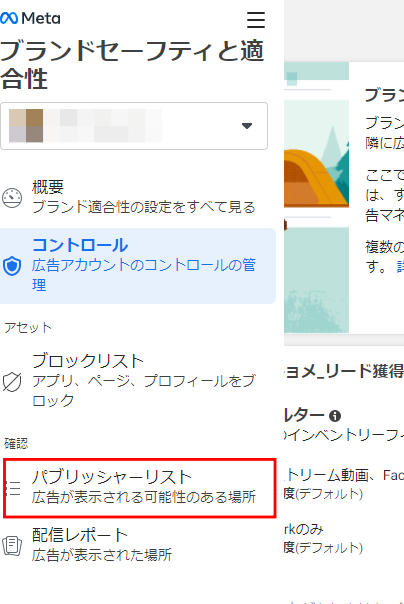

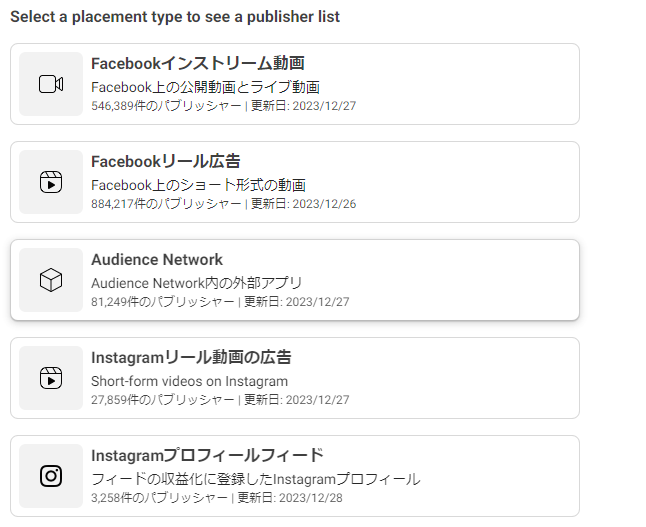

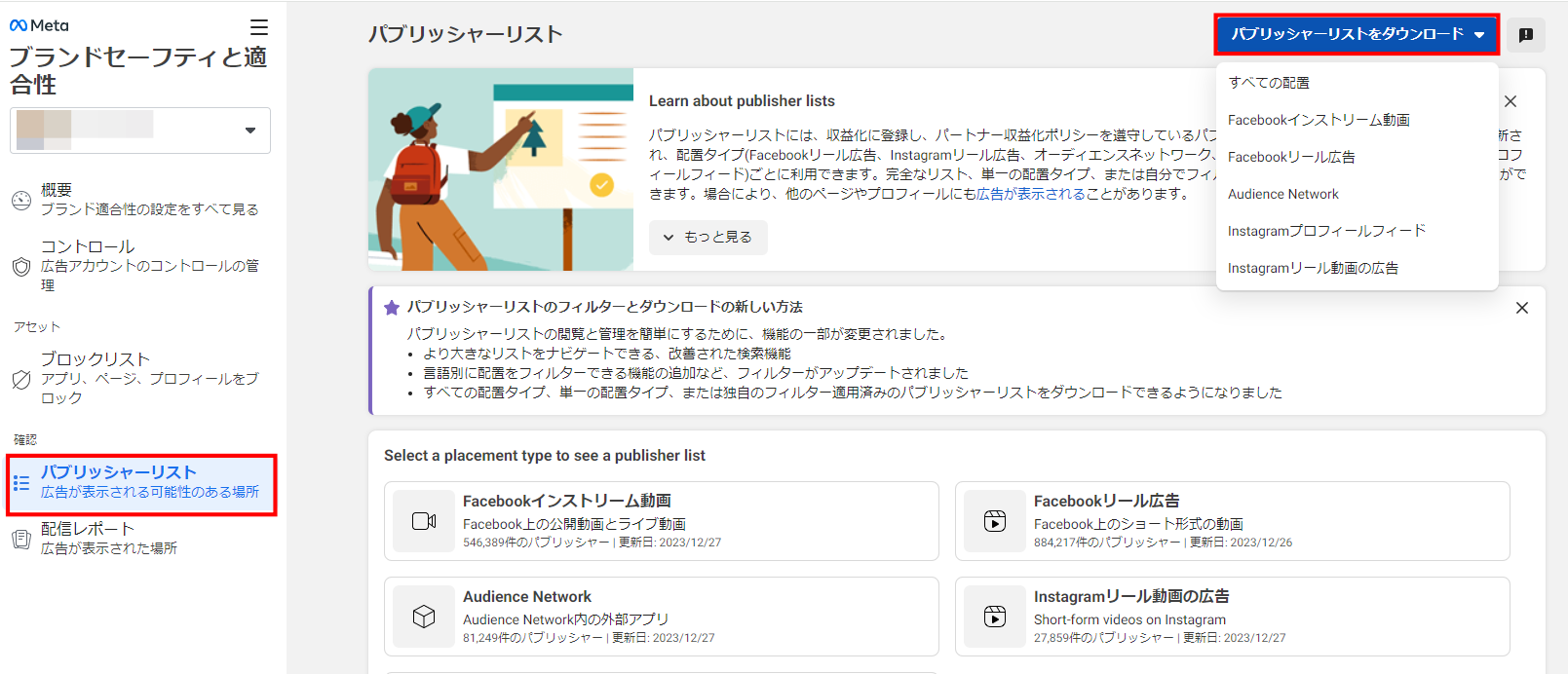

パブリッシャーリスト:配信面の透明性を確保

「パブリッシャーリスト」は、自社の広告が配信される可能性のある、あるいは過去に配信されたAudience Network上のウェブサイトやアプリ、Facebook上のインストリーム動画やインスタント記事の提供元(パブリッシャー)の一覧を確認・ダウンロードできる機能です。これはブランドセーフティにおける「透明性」を確保するための根幹となる機能です。「どこに広告が表示されるか分からない」というブラックボックス状態を解消し、広告主が自らの目で配信先を精査することを可能にします。このリストを定期的に確認し、自社のブランドイメージやターゲット顧客と親和性の低いパブリッシャーを特定し、前述の「ブロックリスト」に追加していく、という一連のプロセスが、広告配信環境を最適化する上での基本サイクルとなります。

パブリッシャー許可リスト:安全な配信面への限定配信

「パブリッシャー許可リスト」は、ブロックリストとは逆の発想で、自社が広告配信を「許可する」ウェブサイトやアプリのリストを事前に作成し、そのリストに含まれる配信面にのみ広告を配信する機能です。これは「ホワイトリスト方式」とも呼ばれ、ブランドセーフティ対策としては最も安全性の高いアプローチです。自社で厳選した、コンバージョン実績が高く、ブランドイメージにも合致する優良なパブリッシャーにのみ広告を配信するため、ブランド毀損のリスクをほぼゼロに抑えることができます。しかし、その反面、配信先が大幅に限定されるため、リーチが著しく減少し、獲得機会の損失に繋がるというデメリットも存在します。医薬品や金融商品など、レギュレーションが非常に厳しく、わずかなブランド毀損も許されない業界や、特定の優良メディアにのみ集中的に広告を投下したい場合に極めて有効な戦略です。

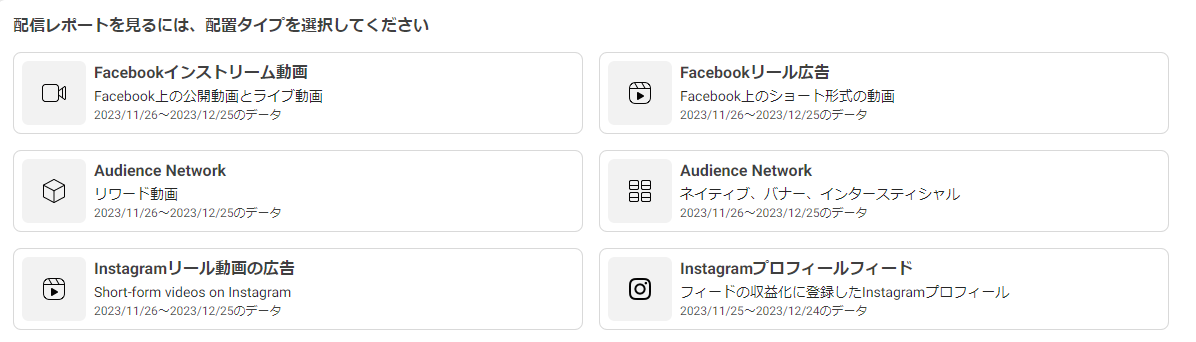

配信レポート:データに基づいた改善の起点

「配信レポート」は、個々のパブリッシャー(配信先のサイトやアプリ)ごとに、インプレッション数やCPM(インプレッション単価)などのパフォーマンスデータを確認できるレポート機能です。このレポートは、ブランドセーフティ戦略のPDCAサイクルを回すための起点となります。レポートを分析することで、「どのパブリッシャーからのトラフィックがコンバージョンに貢献しているのか」、逆に「どのパブリッシャーが広告費を浪費しているだけなのか」を客観的なデータに基づいて判断できます。パフォーマンスの悪い配信先や、ブランドイメージに合わない配信先を特定し、ブロックリストに追加する。この地道な分析と改善の繰り返しこそが、広告アカウント全体の健全性を高め、CPAを最適化する王道と言えます。

トピックの除外:デリケートな話題を回避

この機能は、Facebookインストリーム動画広告において、特定の「トピック」に関連するコンテンツへの広告表示を除外するものです。現在、除外対象として「ニュース」「政治」「ゲーム」「宗教やスピリチュアル」といった、議論が白熱しやすく、賛否両論が分かれやすい、あるいは特定の思想と結びつきやすいトピックが用意されています。例えば、企業の姿勢として政治的中立を保ちたい場合や、宗教的な文脈で自社の商品が語られることを避けたい場合、これらのトピックを除外設定することで、意図しない文脈でのブランドイメージ毀損リスクを予防できます。自社のブランドが持つ世界観と相性の悪いトピックを事前に排除しておくことは、炎上リスクを低減し、安定した広告運用を行う上で重要な施策です。

コンテンツ許可リスト:究極の配信面コントロール

「コンテンツ許可リスト」は、前述のパブリッシャー許可リストをさらに一歩進め、特定の「動画コンテンツ」単位で広告の配信先を管理する、最も高度なブランドセーフティ機能です。この機能の利用には、Meta社のビジネスパートナーとの連携が必須となり、広告主が独自に管理画面で設定することはできません。特定の動画クリエイターが作成した、品質が保証された動画コンテンツのリストに対してのみ広告を配信するといった、極めて精緻なコントロールが可能になります。大規模な予算を投下するナショナルクライアントや、ブランドイメージの維持が事業の生命線となる企業が、究極の安全性を求めて採用する選択肢と言えるでしょう。

各メディアが取り組んでいるブランドセーフティ対策

ブランドセーフティはFacebook広告だけの課題ではなく、デジタル広告業界全体で取り組むべき共通のテーマです。ここでは、獲得型広告で頻繁に利用される主要な広告プラットフォームが、それぞれどのようなアプローチでブランドセーフティ対策を講じているのかを概観します。

Google広告

Google広告では、長年にわたり広告掲載ポリシーの厳格化と審査体制の強化を通じて、プラットフォームの健全性維持に努めています。広告主が能動的に活用できる代表的な機能が「キーワード設定」と「プレースメント設定」です。

①キーワードの設定(除外キーワード):検索広告やディスプレイ広告において、特定のキーワードを含むページには広告を表示しないように設定できます。例えば、「中古」「激安」といったキーワードを除外することで、ブランドイメージを損なう可能性のある安売り系のサイトへの表示を防ぎます。これは、コンバージョンに繋がりにくい質の低いクリックを未然に防ぎ、CPAを改善する上で直接的な効果があります。

②プレースメント設定(除外プレースメント):ディスプレイ広告やYouTube広告において、広告を表示したくない特定のウェブサイト、YouTubeチャンネル、動画、アプリを指定して除外する機能です。これはFacebook広告のブロックリストとほぼ同等の機能であり、配信実績レポートを分析し、パフォーマンスの悪いプレースメントを継続的に除外していくことが、獲得効率の最適化に不可欠です。

Yahoo!広告

Yahoo!広告は、日本国内のメディアとして、独自の厳しいガイドラインと多層的な審査体制を敷いているのが特徴です。Yahoo! JAPANのトップページをはじめとする優良な掲載面を多く抱えていることに加え、以下のような徹底した対策を講じていると公表しています。

- 厳格なガイドライン:広告掲載基準だけでなく、コンテンツパートナーに対するガイドラインも明確化し、不適切なコンテンツの排除に努めています。

- 人とシステムの二重チェック:広告掲載前の目視審査に加え、掲載後もシステムと人の両方で常にパトロールを実施し、問題のある広告や掲載面を迅速に排除する体制を構築しています。

- 外部機関との連携:著作権侵害サイトなど、違法性が確認されたサイトについては、外部機関とも連携し、速やかに広告配信を停止する措置を取っています。

これらの取り組みにより、広告主は比較的安心して広告を出稿できる環境が整備されています。

YouTube広告

世界最大の動画プラットフォームであるYouTubeは、膨大な数の動画コンテンツにおけるブランドセーフティ確保という困難な課題に対し、テクノロジーを駆使して対抗しています。特に「機械学習」の活用は顕著で、コミュニティガイドラインに違反する動画を自動的に検知・削除するシステムを高度化させ続けています。その成果を示す指標として「違反コンテンツの視聴率(VVR)」を公開しており、この数値が継続的に低下していることをアピールしています。広告主は、前述のプレースメント除外に加え、コンテンツの健全性レベルを指定する「デジタルコンテンツラベル」などを活用することで、より安全な動画コンテンツに絞って広告を配信することが可能です。

X(旧Twitter)広告

X広告におけるブランドセーフティは、「ポリシー」「製品」「パートナーシップ」という3つの柱で構成されています。特にリアルタイム性の高いプラットフォームの特性上、「会話の隣接性(Adjacency)」、つまり自社の広告がどのようなツイート(ポスト)の近くに表示されるかが重要になります。Xでは、不適切なキーワードや会話を含む投稿の周辺に広告が表示されるのを防ぐための「キーワード除外機能」や、サードパーティのベリフィケーションツールとの連携を強化しています。また、広告主がプロモツイートへの返信を制限できる機能を設けるなど、広告に対するネガティブなエンゲージメントをコントロールする仕組みも提供しており、独特の環境に対応した対策が進められています。

ブランドセーフティ対策の具体的な3つの戦略的取り組み

プラットフォームが提供する機能を活用することに加え、広告主側がより能動的かつ戦略的に取り組むべきブランドセーフティ対策が存在します。ここでは、獲得型広告の成果を確固たるものにするために有効な3つの戦略をご紹介します。

① ブラックリスト/ホワイトリストの戦略的活用

「ブラックリスト(ブロックリスト)」と「ホワイトリスト(許可リスト)」の活用は、ブランドセーフティ戦略の根幹をなします。この二つのアプローチは、それぞれにメリットとデメリットがあり、自社の戦略に応じて使い分ける、あるいは組み合わせることが重要です。

ブラックリスト戦略は、「原則として全ての配信面に配信するが、問題のある配信面は都度除外する」というアプローチです。リーチを広く確保できるため機会損失が少ない一方、未知の不適切サイトが出現した場合に対応が後手に回るリスクがあります。運用担当者は、配信レポートを定期的に監視し、リストを常に最新の状態に保つ継続的な努力が求められます。

ホワイトリスト戦略は、「原則として配信せず、自社が安全かつ効果的だと判断した優良な配信面にのみ配信を許可する」というアプローチです。安全性は極めて高いですが、配信先を絞り込みすぎることでリーチが減少し、スケールが難しくなる、新たな優良配信面を見逃すといった機会損失のリスクがあります。

獲得型広告においては、両者を組み合わせたハイブリッドアプローチが有効です。例えば、常に一定のコンバージョンが見込める「鉄板」の優良サイト群をホワイトリストで固めつつ、新規顧客獲得のために、別のキャンペーンではブラックリスト運用で広く配信し、効果の悪い配信面を随時刈り取っていく、といった運用が考えられます。重要なのは、自社にとっての「良い配信面」「悪い配信面」の基準を明確に定義し、データに基づいてリスト管理を徹底することです。これにより、安全性を担保しながら、獲得機会の最大化を目指すことができます。

② PMP(プライベート・マーケットプレイス)の導入

PMP(プライベート・マーケットプレイス)とは、広告主と媒体社(メディア)が限定的な広告枠の取引を行う、招待制の広告市場のことです。一般的な運用型広告(オープンオークション)が、誰でも参加できる公開市場でインプレッションを買い付けるのに対し、PMPでは、特定の広告主だけが、質の高い広告枠を優先的に、あるいは固定単価で買い付けることができます。

PMPの最大のメリットは、広告がどのメディアのどの場所に掲載されるかを事前に完全に把握できる点にあります。これにより、ブランド毀損のリスクは劇的に低下します。例えば、特定のビジネス系ニュースサイトのトップページや、信頼性の高い専門情報サイトの記事内といった「一等地」の広告枠を確保できるため、質の高いユーザー層に確実にアプローチでき、結果として高いCVRと良好なCPAが期待できます。ただし、そのプレミアムな価値ゆえに、オープンオークションに比べて広告単価(CPM)は高くなる傾向があります。ブランドセーフティを最優先し、費用対効果が見合う特定の優良媒体に集中的に投資したい場合に、非常に有効な選択肢です。

③ アドベリフィケーションツールの導入

アドベリフィケーションツールとは、配信された広告が「正しく」「安全な場所に」「人間によって見られる形で」表示されたかを、広告主や広告プラットフォームとは独立した第三者の立場で検証・測定する専門ツールです。このツールを導入することで、広告運用の健全性を客観的なデータで評価できます。主に以下の3つの観点から広告配信を検証します。

【アドフラウド】:ボットなどのプログラムによって、無効なインプレッションやクリックを不正に発生させ、広告費を詐取する詐欺行為を検知・ブロックします。獲得に繋がらない不正なトラフィックへの支出をなくし、広告予算の浪費を防ぎます。

【ビューアビリティ】:配信された広告のうち、実際にユーザーの画面に表示され、視認可能な状態にあった広告の割合を測定します。画面の下の方に表示されて一度もスクロールされなかった広告などは、インプレッションとしてカウントされても意味がありません。ビューアビリティの高い配信面に予算を集中させることで、広告効果を最大化します。

【ブランドセーフティ】:広告主が設定した基準(例:アダルト、暴力、ヘイトスピーチなど)に基づき、不適切なページに広告が表示されていないかをリアルタイムで監視・ブロックします。プラットフォームの機能だけではカバーしきれない、より高度できめ細やかな制御が可能になります。ツールによっては、不適切なページへの配信を未然に防ぐ「プレビッド」機能も提供しています。

これらのツールは有料ですが、大規模な広告予算を運用している場合、ツール導入コストを上回る広告費の削減効果や、ブランド毀損による損失の回避といった大きなリターンが期待できます。

ブランド毀損を未然に防ぎ、獲得成果を最大化するために

本稿で詳述してまいりました通り、Facebook広告における「ブランドセーフティ対策機能」は、単にネガティブな事象を回避するための「守り」の機能ではありません。それは、投下した広告予算の無駄を徹底的に排除し、コンバージョン見込みの高い優良なユーザーとの接点のみを創出することで、CPAやROASといった獲得型広告の最重要指標を改善するための、極めて戦略的な「攻め」の武器です。

意図しないサイトや不適切な文脈で広告が配信され続けることは、ブランドへの信頼を損なうだけでなく、クリックされることのない無駄なインプレッションを量産し、貴重な広告予算を浪費します。最悪の場合、知らない間に反社会的な活動を助長してしまうという、取り返しのつかない経営リスクに繋がる可能性すらあります。

デジタル広告、とりわけSNSでのマーケティングが事業成長の生命線となっている現代において、広告配信の「量」や「速さ」だけを追い求める運用は、もはや時代遅れと言わざるを得ません。配信先の「質」をいかに担保し、コントロールするか。この視点なくして、持続的な獲得成果の向上はあり得ません。プラットフォームが提供するガイドラインを遵守するのは最低限の義務であり、その上で、自社のブランドと広告予算を守るために、どこに広告を配信し、どこには配信しないのかを、明確な意思を持って管理することが不可欠です。

この機会に、今一度、自社の広告運用体制を見直し、「ブランドセーフティ対策」が戦略的に組み込まれているかをご確認いただくことを強く推奨いたします。それは、未来の優良顧客を守り、広告投資の価値を最大化するための、最も確実な一歩となるはずです。

当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで

・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安

・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい

・記事に書いてない問題点が発生している

・記事を読んでもよくわからなかった

など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう

▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)