宣伝失礼しました。本編に移ります。

現代のデジタルマーケティングにおいて、勘や経験だけに頼った広告運用はもはや過去のものです。データに基づいた客観的な意思決定こそが、競争の激しい市場で成果を出し続けるための唯一の道と言っても過言ではありません。特に、日々変化するユーザーのニーズに応え、広告費用対効果(ROAS)を最大化するためには、科学的なアプローチが不可欠です。こうした背景の中、Yahoo! JAPANが提供する「Yahoo!検索広告」に待望の「A/Bテスト」機能が搭載されました。この機能は、広告運用者が抱える「どちらの広告文がよりユーザーに響くのか?」「新しい入札戦略は本当に効果があるのか?」といった具体的な疑問に対し、明確な答えをデータで示してくれます。本記事では、このYahoo!検索広告のA/Bテスト機能について、その基本概要から具体的な設定手順、効果を最大化するためのベストプラクティス、さらにはGoogle広告の類似機能との比較に至るまで、網羅的かつ実践的な視点で徹底的に解説します。この記事を読み終える頃には、あなたもA/Bテストを自信を持って活用し、広告アカウントを新たなレベルへと引き上げるための知識と戦略を手にしていることでしょう。

Yahoo!検索広告のA/Bテスト機能とは?

まずは、この機能が一体どのようなもので、どのような仕組みで動いているのか、その核心部分から理解を深めていきましょう。

機能の核心:公平な配信機会の分割

Yahoo!検索広告のA/Bテスト機能の最も重要な仕組みは、既存のキャンペーン(テスト元キャンペーン)を完全に複製してもう一つのキャンペーン(テストキャンペーン)を作成し、その二つのキャンペーン間で「広告の配信機会」を50%ずつ均等に分割する点にあります。例えば、あるキーワードで検索が発生し、広告が表示される機会が100回あった場合、テスト元キャンペーンに50回、テストキャンペーンに50回と、ほぼ同数の表示機会が割り振られます。これにより、曜日や時間帯、デバイス、ユーザーの検索行動といった外部の変動要因を極力排除し、純粋に「変更した要素」だけのパフォーマンス差を比較することが可能になります。従来、手動で同様のテストを行おうとすると、キャンペーンの開始タイミングのずれや予算配分の偏りなどから、正確な比較が困難でした。この「配信機会の均等分割」こそが、Yahoo!のA/Bテスト機能が提供する最大の価値であり、精度の高い効果測定を実現する基盤となっているのです。

A/Bテストの目的と広告主が得られる本質的なメリット

この機能を利用する目的は多岐にわたりますが、最終的には広告パフォーマンスの向上に集約されます。具体的には、以下のようなメリットを享受できます。

-

リスクを最小限に抑えた施策の検証

広告運用における大きな変更、特に自動入札戦略の導入や、これまでとは全く異なる訴求軸の広告文への切り替えは、パフォーマンスが大きく悪化するリスクを伴います。A/Bテスト機能を使えば、既存の安定したキャンペーンの配信は維持しつつ、テストキャンペーン側だけで新しい施策を試すことができます。もしテストの結果が思わしくなくても、ダメージは配信の50%分に限定されるため、リスクを管理しながら大胆なチャレンジが可能になります。 -

精度の高い効果測定による確かな知見の獲得

前述の通り、配信機会を均等に分けることで、外的要因を排除した公平な比較が実現します。これにより、「広告文Aと広告文Bでは、本当にAの方がクリック率が高い」といった結論を、高い信頼性をもって導き出すことができます。このプロセスを通じて得られる知見は、単一のアカウントだけでなく、他の広告媒体やマーケティング施策にも応用可能な貴重な資産となります。 -

継続的なコンバージョン率(CVR)の向上

A/Bテストは一度きりで終わるものではありません。「広告文のテストで勝ったパターンを採用し、次はランディングページのテストを行う」というように、テストを継続的に繰り返すことで、アカウントのパフォーマンスを段階的に、そして着実に向上させることができます。小さな改善の積み重ねが、最終的に大きなCVRの向上やCPAの削減に繋がるのです。 -

追加費用不要の手軽さ

このA/Bテスト機能は、Yahoo!検索広告の標準機能として提供されており、利用にあたって追加のツール費用などは一切かかりません。広告管理画面内で全ての操作が完結するため、誰でも手軽に、そして低コストで運用改善のサイクルを回し始めることができます。

【実践】A/Bテストの具体的な設定手順と流れ

それでは、実際にA/Bテストを設定する際の手順を、画面の項目に沿って詳しく見ていきましょう。操作自体は非常にシンプルです。

-

A/Bテスト管理画面へのアクセス

まず、Yahoo!広告の管理ツールにログインし、画面上部にあるメニューから「ツール」を選択します。プルダウンメニューの中から「A/Bテスト」をクリックすると、A/Bテストの管理画面に移動します。 -

新規テストの作成開始

管理画面の左上にある「+A/Bテストを作成」という青いボタンをクリックして、新しいテストの設定を開始します。 -

基本情報の入力

次に、テストの基本情報を入力する画面が表示されます。それぞれの項目を正確に設定しましょう。- テスト名: 管理画面の一覧でどのテストかを識別するための名前です。「LP改善テスト_202507」のように、「テスト内容_年月」を入れておくと後から見返した際に非常に分かりやすくなります。

- 説明: このテストで何を検証しようとしているのか、どのような仮説を立てているのかをメモとして残せる項目です。例えば、「メインビジュアルを人物像から製品画像に変更したLPのCVRを検証する」といった具体的な内容を記載しておくと、チーム内での情報共有や将来の振り返りに役立ちます。

- テスト元のキャンペーン: 今回のA/Bテストのベースとなる、既存のキャンペーンを選択します。ここで選択したキャンペーンが複製され、テストキャンペーンが作成されます。

- テストキャンペーン名に付けるサフィックス: テストキャンペーンの名前は、「(テスト元のキャンペーン名)+(サフィックス)」という形式で自動生成されます。デフォルトでは「_test」が設定されていますが、「_LP改善版」や「_入札戦略変更」など、テスト内容が分かるサフィックスに変更すると、キャンペーン一覧画面での視認性が向上します。

- テスト期間: テストを実施する期間を設定します。開始日は作成日の3日後以降から選択可能で、期間は最大で84日間設定できます。十分なデータを蓄積するため、少なくとも1週間以上、可能であれば2週間から1ヶ月程度の期間を設定するのが一般的です。

-

テストキャンペーンの編集

基本情報の設定を完了すると、テストが「準備中」のステータスで作成されます。この段階で、新しく作られたテストキャンペーン(サフィックスが付いた方)を選択し、検証したい要素を編集します。例えば、広告文をテストするなら広告を新しく作成・編集し、ランディングページをテストするなら広告の最終リンク先URLを変更します。この時、テスト元キャンペーンは絶対に編集しないでください。 -

テスト開始

設定した開始日になると、Yahoo!のシステムが自動的にテストを開始し、テスト元とテストキャンペーンへの配信機会の分割が始まります。あとはテストが終了するまで、結果を見守ります。

何をテストできるのか?テスト可能な主要要素の全貌

Yahoo!検索広告のA/Bテストでは、キャンペーン配下の様々な要素をテスト対象とすることができます。ここでは、代表的なテスト要素とその戦略的な価値について解説します。

| カテゴリ | テスト要素 | 戦略的な価値と具体例 |

|---|---|---|

| 入札戦略 | 入札戦略の種類、目標値 | これまで手動入札で運用してきたアカウントで、CPAの安定化やコンバージョン数の最大化を目指して自動入札を導入する際に最適です。例えば、「拡張クリック単価」と「コンバージョン数の最大化」を比較し、どちらがより低いCPAで多くのコンバージョンを獲得できるかを検証します。また、「目標コンバージョン単価(tCPA)」を1,500円に設定した場合と1,800円に設定した場合で、インプレッション数やコンバージョン数にどのような変化が現れるかを試すことも有効です。 |

| 広告クリエイティブ | 広告見出し、説明文、広告表示アセット | 広告のクリック率(CTR)やコンバージョン率(CVR)に最も直接的な影響を与える要素です。例えば、ターゲットユーザーの課題に焦点を当てた訴求(「〇〇でお悩みの方へ」)と、自社の強みやベネフィットを提示する訴求(「満足度98%の実績」)でどちらが響くかをテストします。また、価格の安さを前面に出すか、品質の高さをアピールするかといった訴求軸のテストも定番です。画像表示オプションの有無でCTRがどう変わるかのテストも効果的です。 |

| ランディングページ | 最終リンク先URL | 広告をクリックしたユーザーが最終的にたどり着くページの改善は、CVR向上に不可欠です。デザインやレイアウトが全く異なる2つのページ(例:申し込みフォームが上部にあるページ vs 詳細な説明が先にあるページ)を用意し、どちらがユーザーをコンバージョンまで導きやすいかを検証します。ファーストビューのキャッチコピーやメインビジュアル、ボタンの色や文言(例:「資料請求」vs「無料でダウンロード」)といった細かい部分のテストも、積み重ねることで大きな成果に繋がります。 |

| ターゲティング | キーワードのマッチタイプ、デバイス調整、配信時間帯 | より効率的な広告配信を実現するためのテストです。例えば、これまで「完全一致」中心で運用していたキーワードグループを「フレーズ一致」や「インテントマッチ」に変更した場合、表示回数やコンバージョン数がどのように変化し、CPAは許容範囲内に収まるかを検証します。また、BtoB商材であれば「平日日中のみ」の配信と「24時間配信」でどちらが費用対効果が高いかを比較したり、スマートフォンとPCで入札単価調整率を変えて、デバイスごとのパフォーマンスを最適化するテストも有効です。 |

テストの成否を分ける!効果を最大化する5つのベストプラクティス

A/Bテストはただ設定すれば良いというものではありません。その効果を最大限に引き出し、信頼できる結果を得るためには、いくつかの重要な原則を守る必要があります。

1. すべての起点となる「仮説」の質を高める

A/Bテストを始める前に、必ず「なぜ、この変更を加えることで、パフォーマンスが改善すると考えられるのか?」という仮説を立ててください。例えば、「ターゲットユーザーは価格に敏感なはずだから、広告文に割引率を明記すればクリック率が上がるだろう」といった具体的な仮説です。明確な仮説がないまま、ただ何となく要素を変更するテストは、単なる「当てずっぽう」に過ぎず、たとえ良い結果が出たとしても、その要因が分からず次の施策に活かすことができません。仮説を立てることで、テストの目的が明確になり、結果の分析も容易になります。

2. 信頼できるデータを得るための「比較要素の単一化」

これはA/Bテストにおける鉄則です。一度のテストで変更する要素は、必ず一つに絞り込んでください。例えば、広告の見出しとランディングページのデザインを同時に変更してしまうと、もしCVRが改善したとしても、それが広告文の効果なのか、LPの効果なのかを切り分けることができなくなります。これでは、貴重な知見を得る機会を失ってしまいます。焦らず、一つの要素をじっくりとテストし、その結果が確定してから次のテストに進むようにしましょう。

3. 正しい判断を下すための「十分なテスト期間とデータ量」

テストを開始して数日しか経っていない、あるいは数件のクリックやコンバージョンしか発生していない段階で結果を判断するのは非常に危険です。データ量が少ないと、偶然による結果のブレが大きくなり、誤った結論を導き出してしまう可能性があります。統計的に信頼できる差であると判断するためには、ある程度の期間とデータ量が必要です。明確な基準はありませんが、一般的には最低でも1週間以上、各パターンで100クリック以上、コンバージョンを測定するテストであれば各パターンで数十件以上のコンバージョンを獲得することが望ましいとされています。必要なデータ量が集まるまで、辛抱強くテストを継続することが成功の鍵です。

4. テストの精度を維持する「期間中の条件変更の禁止」

テスト期間中は、テストの対象となっている要素以外、例えばキャンペーンの日予算やキーワードの入札単価、キーワードの追加・削除といった変更は原則として行わないでください。テスト期間中に他の条件を変更してしまうと、それが結果に影響を与え、純粋な比較ができなくなってしまいます。テストを開始する前に、キャンペーンの設定を最適な状態にしておき、期間中は静観する姿勢が重要です。どうしても変更が必要になった場合は、一度テストを中止し、改めて新しいテストとして仕切り直すことを検討してください。

5. 継続は力なり「改善サイクルの構築」

A/Bテストは、広告アカウントを継続的に改善していくためのプロセスの一部です。一つのテストが終了したら、その結果を分析し、「勝った」パターンを本番環境に適用します。そして、その結果から得られた新たな発見や疑問をもとに、次の仮説を立て、新しいA/Bテストを計画・実行します。この「仮説→実行→検証→改善」のサイクルを回し続けることで、広告アカウントは常に最適な状態へと進化していきます。一回のテスト結果に一喜一憂せず、長期的な視点で改善を積み重ねていくことが、最終的な成功に繋がります。

データから答えを導く!テスト結果の分析と勝者の特定方法

テスト期間が終了したら、いよいよ結果の分析です。ここで正しい判断を下せるかどうかが、A/Bテストの成果を左右します。

どの指標を見るべきか?目的に応じたKPIの選定

まず、テスト元キャンペーンとテストキャンペーンのパフォーマンスを比較します。この時、どの指標(KPI)を最も重視するかは、テストの目的に よって異なります。

- クリック率(CTR)の改善が目的の場合: 広告文の訴求力や、ユーザーの興味を引く力を測りたい場合は、CTRを最重要指標とします。

- コンバージョン率(CVR)の改善が目的の場合: ランディングページの改善や、より質の高いユーザーを誘導できているかを測りたい場合は、CVRを重視します。

- コンバージョン単価(CPA)の削減が目的の場合: 費用対効果を改善したい場合は、CPAを最重要指標とします。たとえCVRが低くても、クリック単価がそれを上回るほど低ければ、CPAは改善する可能性があります。

事前に「このテストではCVRを最重要視する」と決めておくことで、分析時に結果の解釈で迷うことがなくなります。

最も重要なステップ「統計的有意性」の罠と確認方法

A/Bテストで最も陥りやすい罠が、「見かけ上の差」に惑わされてしまうことです。例えば、テスト元がCVR 1.0%、テストキャンペーンがCVR 1.2%だったとします。この0.2%の差は、本当にテストキャンペーンが優れていた結果なのでしょうか?それとも、単なる偶然の範囲内の誤差なのでしょうか?これを判断する指標が「統計的有意性」です。

残念ながら、2025年7月現在、Yahoo!検索広告の管理画面には、この統計的有意性を自動で計算・表示してくれる機能はありません。そのため、広告運用者自身が外部のツールを使って確認する必要があります。

「A/Bテスト 有意差判定ツール」などで検索すると、無料で利用できる計算ツールが見つかります。これらのツールに、各パターンのインプレッション数やクリック数、コンバージョン数を入力することで、「その差が統計的に有意である(信頼できる差である)確率(信頼度やp値)」を計算してくれます。一般的に、信頼度が95%以上(p値が0.05未満)であれば、その差は偶然ではなく、施策による効果であると判断できます。この確認を怠ると、誤った結論に基づいて施策を進めてしまい、かえってパフォーマンスを悪化させる危険性があります。

テスト結果の適用と次のアクション

統計的にも有意な差が確認され、テストキャンペーンがテスト元キャンペーンよりも優れた結果を示した場合、A/Bテストの管理画面から該当のテストを選択し、「テストキャンペーンを通常キャンペーンとして利用」という操作を行います。これにより、テスト元のキャンペーンは停止され、パフォーマンスの良かったテストキャンペーンが、通常のキャンペーンとして配信を引き継ぐことになります。

【徹底比較】Yahoo! A/Bテスト vs Google広告「テスト」機能

リスティング広告の二大プラットフォームであるGoogle広告にも、「テスト」という同様の機能が存在します。両者の違いを理解することで、それぞれのプラットフォームの特性に合わせたテスト戦略を立てることができます。

結論から言うと、Google広告の「テスト」機能の方が、より高度で柔軟なテスト設計が可能です。一方、Yahoo!検索広告の機能は、シンプルで直感的に利用できる点がメリットと言えます。

| 機能 | Yahoo!検索広告 A/Bテスト | Google広告 テスト |

|---|---|---|

| 基本フロー | 元キャンペーンを複製してテスト | 元キャンペーンからテストを作成(下書き経由も可) |

| テスト分割方法 | 配信機会の均等分割のみ | Cookieベース / 検索ベースから選択可能 |

| 統計的有意性 | 管理画面に表示なし(手動での計算が必要) | 管理画面に信頼区間などを自動で表示 |

| 同期機能 | なし | あり(元のキャンペーンの変更をテストに自動反映) |

| 結果の適用 | テストキャンペーンを通常キャンペーン化 | 元のキャンペーンを更新 / 新しいキャンペーンに切替 |

機能差1:統計的有意性の表示

最も大きな違いは、結果分析のサポート機能です。Google広告では、テスト結果画面で各指標の差とともに、それが統計的に有意である可能性を示す信頼区間が表示されます。これにより、運用者はツールを使わずとも、管理画面上で迅速かつ正確に結果を判断できます。Yahoo!広告ではこの機能がないため、前述の通り手動での確認が必須となります。

機能差2:テスト分割の方法

Google広告では、テストの分割方法を「検索ベース」と「Cookieベース」から選択できます。「検索ベース」はYahoo!と同様、検索が発生するたびにユーザーをランダムに振り分けます。「Cookieベース」は、一度どちらかのパターンに振り分けられたユーザーは、テスト期間中ずっと同じパターンの広告を見続けるというものです。これにより、同じユーザーが異なる広告を見て態度変容を起こす、といったノイズを排除でき、より厳密なテストが可能です。

機能差3:同期機能の有無

Google広告には、元のキャンペーンで行った変更(例:入札単価の変更、キーワードの追加)を、テストキャンペーンにも自動で反映させる「同期機能」があります。これにより、テスト対象外の要素を両方のキャンペーンで常に最新の状態に保つことができます。Yahoo!広告にはこの機能がないため、テスト期間中に元のキャンペーンに重要な変更を加える場合は、手動でテストキャンペーンにも同じ変更を適用するか、テストを中止する必要があります。

まとめ:Yahoo!検索広告A/Bテストを使いこなし、広告効果を次のレベルへ

Yahoo!検索広告のA/Bテスト機能は、広告運用者がデータに基づいた意思決定を行い、継続的にアカウントを改善していくための、非常に強力な武器です。その仕組みはシンプルながら、広告文、入札戦略、ランディングページといった、広告の成果を左右するあらゆる要素を、リスクを抑えながら科学的に検証することができます。成功の鍵は、明確な仮説を立て、変更点を一つに絞り、十分なデータが蓄積されるまで辛抱強く待つことです。そして、得られた結果は必ず統計的有意性を確認し、客観的な事実として捉えることが重要です。Google広告の機能と比較するとシンプルではありますが、その分、初心者でも直感的に使いこなせるというメリットもあります。この機能を活用しない手はありません。まずは、あなたが今最も改善したいと考えている課題や、試してみたいと考えている新しいアイデアを、小さなA/Bテストから始めてみてください。その一歩が、あなたの広告アカウントを大きく飛躍させるきっかけとなるはずです。

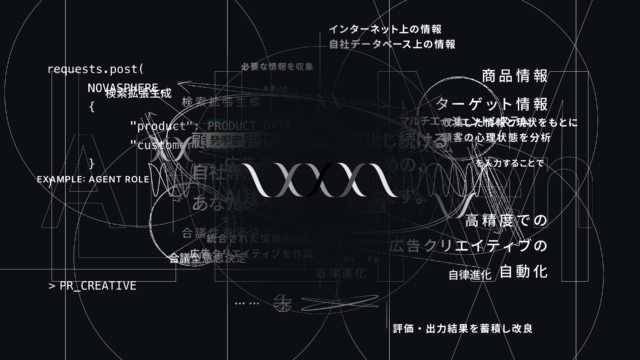

当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで

・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安

・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい

・記事に書いてない問題点が発生している

・記事を読んでもよくわからなかった

など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう

▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)