宣伝失礼しました。本編に移ります。

広告運用を継続する中で、コンバージョン数の伸び悩みや獲得単価(CPA)の高騰に直面し、打開策を模索されている広告運用担当者様は非常に多いのではないでしょうか。特に近年、世界的なプライバシー保護強化の流れは加速しており、従来、獲得型広告の中核を担ってきたリターゲティング戦略は、Cookie規制等の影響でその対象リストの作成自体が困難になりつつあります。これまでリターゲティングに依存してきた多くの方々が、以前のような効果を維持することに限界を感じ始めているのが実情です。

これらの深刻な課題、すなわち「コンバージョン数の頭打ち」と「リターゲティングの限界」という二つの大きな壁を乗り越えるための、極めて有効な対策の一つが、本記事でご紹介するYahoo!ディスプレイ広告(YDA)の「類似ユーザー」ターゲティングです。

類似ユーザーとは、一言で言えば「自社の優良顧客とよく似た、ポテンシャルの高い潜在顧客」のリストです。この機能を戦略的に活用することで、これまでアプローチできなかった質の高い新規ユーザー層を発見し、コンバージョン率の向上と獲得単価の改善を同時に実現できる大きな可能性があります。既存の広告戦略が行き詰まりを見せる中で、類似ユーザーは新たな成長ドライバーとなり得る、まさに待望の解決策と言えるでしょう。

しかし、広告運用の経験が浅い方や、これまでリターゲティングを中心に運用されてきた方にとっては、「類似ユーザーとは具体的にどのような仕組みなのか?」「本当に効果があるのか?」「自社でも活用できるのか?」といった疑問や不安が尽きないことと存じます。

そこで今回は、Yahoo!ディスプレイ広告の類似ユーザー機能について、その基本的な仕組みから、具体的なメリット・デメリット、さらには成果を最大化するための戦略的な活用方法、そして他の広告プラットフォームとの違いに至るまで、網羅的かつ徹底的に解説いたします。この記事を読み終える頃には、明日からでも類似ユーザーを戦略的に活用するための知識が身についているはずです。

類似ユーザーとは

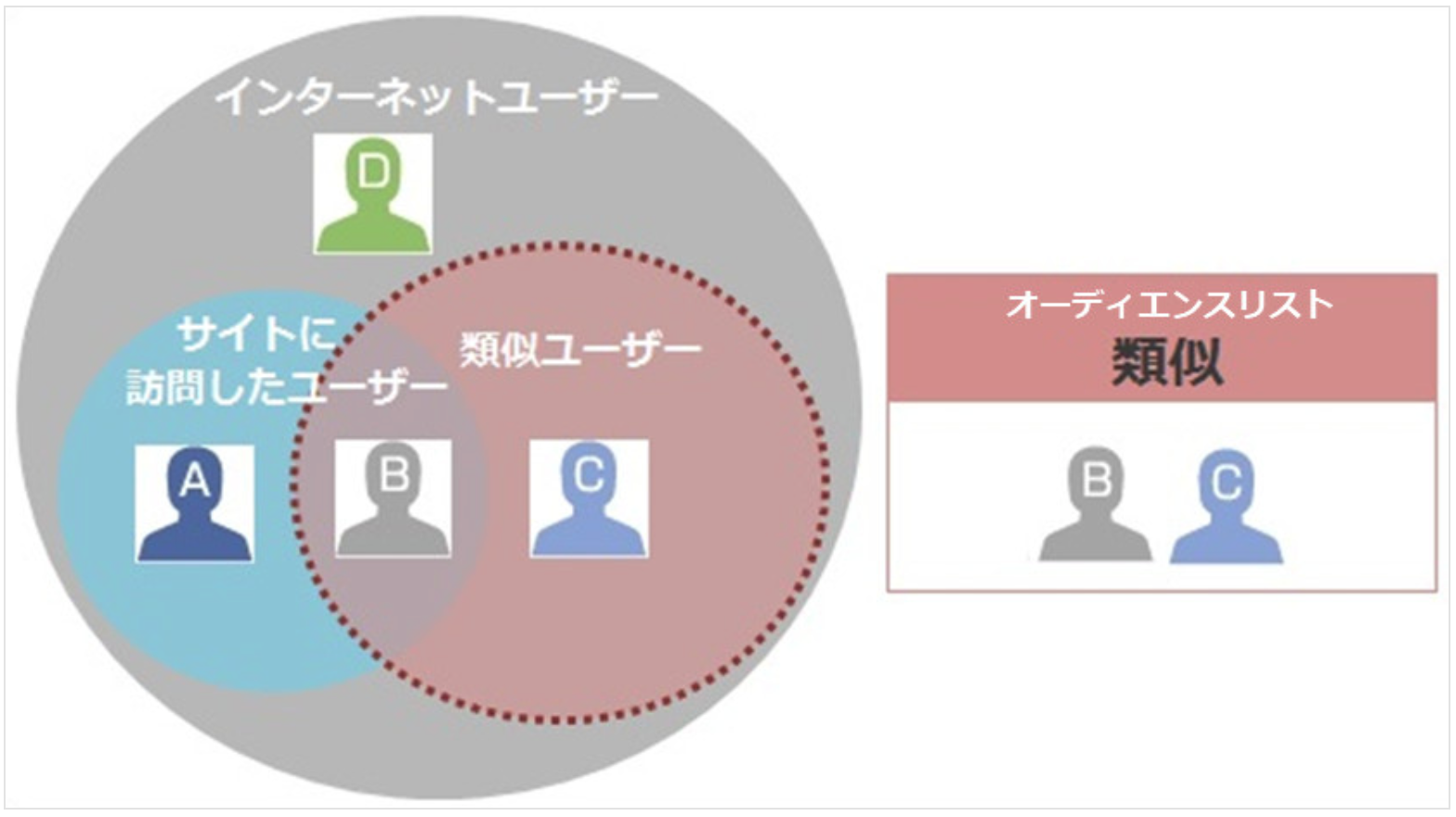

類似ユーザーとは、その名称が示す通り「特定のユーザー群に類似するユーザー」を指します。より具体的に解説すると、広告主様が保有するオーディエンスリスト(これを「ソースリスト」または「元リスト」と呼びます)に含まれるユーザーの様々な特徴をYahoo! JAPANのAIが解析し、その特徴と共通点の多い、つまり「似たような行動」や「類似した属性」を持つユーザーをYahoo! JAPANの広大なユーザーベースの中から探し出し、新たなターゲティングリストとして作成する機能です。これは、いわば自社の優良顧客の”そっくりさん”を探し出す、高度なターゲティング手法と言えます。

この「似たような行動」の解析が、類似ユーザー機能の精度を支える心臓部です。Yahoo! JAPANは、検索エンジン「Yahoo!検索」はもちろんのこと、「Yahoo!ニュース」「Yahoo!ショッピング」「Yahoo!オークション」「Yahoo!知恵袋」「Yahoo!不動産」など、日本国内で非常に多くのユーザーが日常的に利用する多岐にわたるサービス群を運営しています。類似ユーザーのAIは、これらの巨大なエコシステム内でユーザーが示す、以下のような膨大かつ多様なシグナル(行動や属性の痕跡)を複合的に分析します。

- 検索行動履歴:どのようなキーワードで検索しているか、どのくらいの頻度で検索しているか。

- サイト閲覧履歴:Yahoo!ニュースのどのカテゴリの記事をよく読んでいるか、特定のテーマのコンテンツに長時間滞在しているか。

- 購買行動履歴:Yahoo!ショッピングやYahoo!オークションでどのような商品を閲覧・購入しているか、価格帯やブランドの嗜好はどうか。

- デモグラフィック情報:登録情報から推計される年齢、性別、居住地域など。

- 興味関心の傾向:スポーツ、金融、エンタメ、テクノロジーなど、どのようなジャンルに強い関心を示しているか。

これらの無数のシグナルを組み合わせることで、単なる「30代男性」といった表層的な括りではなく、「最近、都内のマンション情報を頻繁に検索し、資産運用に関するニュースをよく読み、週末には特定のブランドのゴルフ用品をチェックしている40代男性」といった、極めて解像度の高いユーザー像(ペルソナ)を浮かび上がらせます。そして、ソースリストのユーザー群が持つ共通のペルソナと酷似したユーザーを、新規の見込み顧客としてリストアップするのです。

この高精度な分析の元となるソースリストは、以下の4種類から選択することが可能です。

- ウェブサイト訪問ユーザー:自社のウェブサイトを訪れたユーザーのリスト。

- アプリユーザー:自社のスマートフォンアプリを利用したユーザーのリスト。

- 顧客データ:自社で保有する顧客の連絡先情報(メールアドレスなど)のリスト。

- Yahoo! Audience Discovery:Yahoo! JAPANが独自に提供する特定の興味関心を持つオーディエンスデータ。

引用元:Yahoo!広告ヘルプ

さらに、類似ユーザーリストを作成する際には、「類似度」という非常に重要な指標を1から10までの10段階で設定します。この数字は、ソースリストとの”そっくり度合い”を調整するためのレバーです。数字が「1」に近いほど、ソースリストのユーザーと極めて行動や属性が似通っている、いわば「双子」のようなユーザー群となり、精度が非常に高まります。その反面、該当するユーザー数が少なくなるため、リーチできる範囲は狭くなります。逆に、数字が「10」に近づくほど、類似性の判定基準が緩和され、「兄弟」や「いとこ」のように、より広い範囲のユーザーが含まれるようになります。これにより、リーチできるユーザー数は大幅に増加しますが、一人ひとりのユーザーの精度(コンバージョンに至る確度)は相対的に低下する傾向にあります。

この「精度とリーチのトレードオフ」を理解し、広告キャンペーンの目的に応じて類似度を戦略的に設定することが、類似ユーザーターゲティングを成功させる上での最初の鍵となります。

類似ユーザーのメリット

YDAの類似ユーザー機能を活用することは、広告運用において具体的かつ強力なメリットをもたらします。ここでは、その代表的な3つのメリットについて、単なる機能紹介に留まらず、ビジネスの成果にどう直結するのかという視点から詳しく解説します。

1. 質の高い新規ユーザー獲得が期待できる!

類似ユーザーがもたらす最大のメリットは、なんと言っても「質の高い新規ユーザー」へのアプローチが可能になる点です。ここで言う「質が高い」とは、単にサイトを訪問したことがあるというレベルではなく、「自社の商品やサービスに対して、すでに高い関心や購買意欲を持っている可能性が高い」潜在顧客を指します。類似ユーザーリストに含まれるのは、基本的にまだ自社のウェブサイトを訪問したことがない、あるいは自社の商品を認知していないユーザーです。つまり、これまでリターゲティング広告では決してリーチできなかった、全く新しい顧客層への扉を開くことができるのです。

考えてみてください。従来の新規獲得キャンペーンでは、年齢や性別、大まかな興味関心といった比較的広いターゲティングに頼らざるを得ませんでした。その結果、広告は表示されても、実際には自社のターゲットとはかけ離れたユーザーに多くのインプレッションが発生し、広告費の無駄が生じていました。しかし、類似ユーザーターゲティングでは、「すでに商品を購入してくれた優良顧客」と行動パターンが酷似したユーザーに的を絞って広告を配信できます。これは、大海原でやみくもに網を投げるのではなく、魚群探知機で最も魚影の濃いポイントを特定してから網を投げるようなものです。その結果、広告のクリック率(CTR)は向上し、コンバージョンに至る確率も格段に高まります。これは、単なるリーチ拡大ではなく、「コンバージョンする可能性の高い」リーチの拡大であり、事業成長における機会損失を最小限に抑える上で極めて重要な戦略です。広告予算が限られている中で、いかに効率的に未来の優良顧客を発見するかという課題に対する、非常に強力な答えがここにあります。

2. 成果に直結しやすいコンバージョン率の高さ

二つ目のメリットは、そのコンバージョン率(CVR)の高さにあります。類似ユーザーターゲティングは、他の多くのターゲティング手法と比較して、顕著に高いCVRを記録する傾向があります。その理由は極めて論理的です。それは、「過去の成功パターンを未来の成功に繋げる」という仕組みに基づいているからです。

例えば、ソースリストとして「過去30日以内に特定の商品Aを購入完了したユーザー」のリストを使用したとします。AIは、これらのユーザーが購入に至るまでにどのような検索行動を取り、どのようなコンテンツを閲覧し、どのようなライフスタイルを送っているかを詳細に分析します。その結果生成された類似ユーザーリストは、いわば「商品Aを購入する一歩手前の人々」の集合体です。彼らは、すでに商品Aが必要となるようなニーズや課題を抱えている可能性が非常に高いのです。このようなユーザーに対して広告を配信すれば、全く興味のないユーザーに配信するのに比べて、コンバージョンに至る確率が格段に高くなるのは当然の結果と言えるでしょう。

これは、単にサイトのトップページを訪問しただけ、あるいは問い合わせフォームに到達しただけのユーザーを基にするよりも、はるかに強力です。「購入」という最も価値の高いアクションを完了したユーザーのデータを基にすることで、広告のメッセージもより深く響きます。実際に、多くの企業が高価格帯商材の購入者リストを基に類似ユーザーを作成し、これまでリーチできなかった新たな富裕層や優良顧客層の開拓に成功しています。このように、成果(コンバージョン)という事実から逆算してターゲットを定義するため、極めて成果に直結しやすいのです。

3. 無駄な広告費用を抑え、費用対効果(ROAS)を最大化できる

三つ目のメリットは、上記二つのメリットから導き出される当然の帰結、すなわち「広告費用の抑制」と「費用対効果の向上」です。獲得型広告における最終的な目標は、多くの場合、1件のコンバージョンをどれだけ安価に獲得できたかを示すCPA(Cost Per Acquisition)を低く抑えること、あるいは投下した広告費に対してどれだけの売上を上げられたかを示すROAS(Return On Ad Spend)を最大化することにあります。

類似ユーザーターゲティングは、この目標達成に大きく貢献します。そのメカニズムは、「広告インプレッションの質の向上」にあります。従来のターゲティングでは、興味のないユーザーにも広告が表示され、クリックされることなく(あるいは誤ってクリックされ)、予算が消費されていく「無駄なインプレッション」が多く発生していました。しかし、類似ユーザーでは、ターゲットを「コンバージョンする可能性が高い」ユーザーに極限まで絞り込むため、このような無駄なインプレッションが大幅に削減されます。広告予算が、より関心度の高い、クリックしてくれる可能性の高いユーザーに集中投下されるのです。

その結果、同じ広告予算でも、より多くの質の高いクリックを集めることができ、コンバージョン数が増加します。コンバージョン数が増えれば、CPAは自然と低下します。また、売上が増加すれば、ROASは向上します。これは、広告予算という限りある資源を、最も成果の期待できる場所に最適配分する、という広告運用の理想形を具現化するものです。結果的に、広告キャンペーン全体の収益性が改善され、より少ない費用でより大きな成果を上げることが可能になるのです。

類似ユーザーのデメリットと、その戦略的克服法

類似ユーザーターゲティングは非常に強力な武器ですが、万能ではありません。その特性上、いくつかのデメリットや注意すべき点が存在します。しかし、これらのデメリットは、その本質を理解し、戦略的に対処することで、むしろ自社のマーケティング基盤を強化する機会へと転換させることが可能です。ここでは、代表的なデメリットとその克服法をセットで解説します。

1. 基となるオーディエンスリストが必要不可欠である

これが類似ユーザーにおける最大の前提条件であり、デメリットとも言える点です。類似ユーザーは、あくまで「元となるリスト」に似たユーザーを探す機能であるため、その元となるオーディエンスリストが存在しなければ、そもそも利用を開始することができません。例えば、Yahoo!広告の利用を始めたばかりの企業や、全く新しい商品・サービスでマーケティング活動を開始する場合、サイト訪問者や購入者のデータが蓄積されていないため、すぐに類似ユーザーを作成することは不可能です。

【戦略的克服法:1st Partyデータ戦略の起点と捉える】

このデメリットは、裏を返せば「自社で質の高い顧客データを保有することの重要性」を示唆しています。プライバシー保護が強化され、Cookieに依存した広告手法が終焉を迎えつつある現代において、自社で直接収集した顧客情報(1st Partyデータ)は、他社には真似のできない最も価値のあるマーケティング資産となります。類似ユーザーが使えない状況は、この1st Partyデータ戦略が欠落していることの現れとも言えるのです。

したがって、リストがない状態から始める場合は、まず質の高いソースリストを構築することから始めなくてはなりません。具体的には、以下のステップが考えられます。

- サイト内行動データの蓄積:ウェブサイトにサイトジェネラルタグやコンバージョン測定タグを正確に設置し、サイト訪問者のデータを蓄積することから始めます。

- マイクロコンバージョンの設定:「購入」や「問い合わせ完了」といった最終的なコンバージョン(マクロコンバージョン)だけでなく、「カート投入」「特定の重要ページの閲覧」「動画視聴完了」「資料ダウンロード」といった、最終コンバージョンに至るまでの中間的な行動(マイクロコンバージョン)を測定し、そのリストを作成します。これらのリストは、購入者リストが貯まるまでの間、貴重なソースリスト候補となります。

- 顧客データの収集と活用:オフラインでの顧客接点や、会員登録、メルマガ登録などを通じて、許諾を得た上でメールアドレスなどの顧客データを収集し、これをソースリストとして活用する準備を進めます。

このように、類似ユーザーの利用をゴールと設定することで、データに基づいたマーケティング活動の基盤を着実に構築していくことができるのです。

2. 元リストの「質」と「量」、「鮮度」が成果に直結する

類似ユーザーターゲティングの効果は、ソースリストの品質に絶対的に依存します。「Garbage In, Garbage Out(ゴミを入れれば、ゴミしか出てこない)」という言葉が示す通り、もしソースリストの質が悪ければ、それを基に作成された類似ユーザーリストの質もまた低くなり、期待するような成果は得られません。

【戦略的克服法:ソースリストを徹底的に磨き込む】

成果を最大化するためには、ソースリストを戦略的に選び、磨き込む必要があります。

-

「質」へのこだわり:「質の低いリスト」の典型は、「ウェブサイト訪問者全員」のような広範すぎるリストです。これには、誤って訪問したユーザーや、すぐに離脱したユーザーも多く含まれるため、AIが優良顧客の共通点を正確に抽出するのが難しくなります。「質の高いリスト」とは、より具体的で、コンバージョン意欲の高いユーザー群です。例えば、以下のようなリストが挙げられます。

- 購入完了者リスト(特に、リピート購入者やLTVの高い顧客)

- 高価格帯商品の購入者リスト

- お問い合わせ・資料請求完了者リスト

- サイト滞在時間や閲覧ページ数が上位10%の熱心なユーザーリスト

- カートに商品を入れたが購入しなかった(カート放棄)ユーザーリスト

- 「量」の確保:リストの質が高くても、そのユーザー数が少なすぎると、AIが統計的に有意な共通点を見つけ出すことができません。YDAでは、ソースリストの過去28日間のアクティブユーザーサイズが「100以上」必要とされています。この数値を下回るとリストの精度が著しく低下したり、配信が停止したりするため、常にリストサイズを意識した運用が求められます。

- 「鮮度」の維持:ユーザーの興味関心は時間と共に変化します。1年前に商品を購入したユーザーの行動パターンと、昨日購入したユーザーの行動パターンは異なるかもしれません。特に、メールアドレスなどの顧客データをソースリストとして使用する場合、YDAの仕様上、リストをアップロードしてから28日以上経過すると類似ユーザーの蓄積が停止し、サイズが0になってしまいます。これを避けるためには、**28日以内に顧客データリストを再アップロードする**という定期的なメンテナンスが不可欠です。この「28日ルール」は見落とされがちな重要なポイントです。

これらの「質」「量」「鮮度」という三つの要素を常に意識し、ソースリストを最適化し続けることが、類似ユーザーターゲティングを成功させるための最も重要な鍵となります。

YDA類似ユーザーの戦略的活用術

YDAの類似ユーザー機能を単に設定するだけでなく、その効果を最大化するためには、いくつかの重要な戦略が存在します。これらは、広告運用者が主体的にパフォーマンスを改善していくための「攻め」のテクニックです。ここでは、特に重要な3つの戦略について詳しく解説します。

戦略1:類似度セグメンテーションによる入札最適化ポートフォリオの構築

類似ユーザーリストを作成する際に設定する「類似度(1~10)」。この機能を最大限に活用する戦略が、類似度ごとにリストを分割(セグメンテーション)し、それぞれを別の広告グループで管理・運用するというものです。これは、見込み顧客の「確度」に応じて、広告予算の配分と入札価格を最適化するポートフォリオ戦略です。

具体的には、一つの質の高いソースリスト(例:「購入完了者リスト」)から、以下のように複数の類似ユーザーリストを作成します。

-

高精度・コア層グループ:類似度1~3

- 特徴:ソースリストとの類似性が極めて高く、最もコンバージョンが期待できる、いわば「金の卵」とも言えるセグメントです。リーチできるユーザー数は少ないですが、CVRは最も高くなる傾向にあります。

- 戦略:CPAが多少高くなることを許容してでも、入札単価を他のグループよりも高く設定します。競合とのオークションに確実に勝ち、この最も価値のあるユーザー層への広告表示機会を逃さないようにします。

-

中精度・準顕在層グループ:類似度4~6

- 特徴:コア層ほどではありませんが、依然として高いコンバージョン意欲を持つことが期待されるセグメントです。コア層よりもリーチが広く、新規顧客獲得のボリュームを稼ぐ上で中心的な役割を担います。

- 戦略:標準的な入札単価で運用を開始し、実際のCPAやROASのパフォーマンスを注視しながら、入札価格を柔軟に調整していきます。利益率と獲得件数のバランスを取るセグメントです。

-

広範囲・潜在層グループ:類似度7~10

- 特徴:類似性は低いものの、最も広範なユーザーにリーチできるセグメントです。直接的なコンバージョン率は低いかもしれませんが、新たな顧客層を発見したり、将来の見込み客にアプローチしたりする上で重要な役割を果たします。

- 戦略:CPAを厳しく管理し、入札単価は低めに設定します。利益の出る範囲で、できるだけ多くの潜在顧客にリーチすることを目的とします。このセグメントから思いがけないコンバージョンが生まれた場合、それは新たなターゲット層発見のヒントになるかもしれません。

このように、確度に応じて広告グループを分け、それぞれに最適化された入札戦略を適用することで、キャンペーン全体として「利益の最大化」と「リーチの拡大」という二つの目標を高いレベルで両立させることが可能になります。

戦略2:鉄壁の除外設定によるROI最大化

類似ユーザー運用において、多くの運用者が犯しがちなミスが「除外設定」の欠如です。これを怠ることは、広告費を無駄に流出させ、正確な効果測定を妨げる致命的なエラーとなり得ます。除外設定がなぜそれほど重要なのか、その理由は主に3つあります。

- 既存顧客・コンバージョン済みユーザーへの無駄な広告費の削減:類似ユーザーリストには、ソースリストとなったユーザー(例えば、既に商品を購入した顧客)が含まれてしまうことがあります。新規顧客の獲得が目的であるにもかかわらず、既存顧客に広告を配信し続けるのは、広告費の完全な無駄遣いです。

- リターゲティングリストとの重複配信による非効率の防止:類似ユーザーリストには、既に自社サイトを訪問したことがあるリターゲティング対象ユーザーが含まれる可能性があります。同じユーザーに対して、類似ユーザーキャンペーンとリターゲティングキャンペーンの両方から広告が配信されると、自社のキャンペーン同士で入札競争が起こり、不必要に入札単価が高騰する原因となります。

- 類似度セグメント間のカニバリゼーション(食い合い)の防止:前述の類似度セグメンテーション戦略を実践する際、例えば「類似度4~6」のグループには、「類似度1~3」のユーザーが含まれている可能性があります。これを除外しないと、本来最も高い単価で入札すべき「類似度1~3」のユーザーに、より低い単価の「類似度4~6」の広告が表示されてしまう可能性があり、正確な効果測定と入札コントロールが不可能になります。

これらの問題を回避するために、以下の除外設定を徹底することが、ROI(投資収益率)を最大化する上で不可欠です。

【具体的な除外設定の組み合わせ例】

-

全ての類似ユーザーキャンペーンに共通の除外設定:

- ソースリストとなったオーディエンスリスト(例:「購入完了者リスト」)

- 全てのリターゲティングリスト(例:「全サイト訪問者リスト」)

-

類似度セグメンテーション別の除外設定:

- 「類似度4~6」の広告グループでは → 「類似度1~3」のリストを除外

- 「類似度7~10」の広告グループでは → 「類似度1~3」と「類似度4~6」のリストを除外

この鉄壁の除外設定を構築することで、各広告グループが意図した通りの純粋なユーザーセグメントにのみ広告を配信できるようになり、広告費の無駄を排除し、キャンペーンの効果を正しく評価することが可能になります。

戦略3:ソースリストの有効性を検証するPDCAサイクルの実践

「購入完了者リストが最も良い」という一般論に固執せず、自社のビジネスにとって本当に最も効果的なソースリストは何かを常に問い続ける姿勢が重要です。そのためには、複数の異なるソースリストを基に類似ユーザーを作成し、そのパフォーマンスを比較検証するテストサイクル(PDCA)を回すことが有効です。

考えられるソースリストの候補としては、以下のようなものが挙げられます。

- 「購入完了者」リスト

- 「LTVが高い優良顧客」リスト

- 「特定の商品カテゴリAの購入者」リスト

- 「カート放棄者」リスト

- 「サイト滞在時間が長い熱心な訪問者」リスト

- 「特定の重要ページ(導入事例ページなど)の閲覧者」リスト

これらのソースリストからそれぞれ類似ユーザーを作成し、一定期間運用して、「どのソースから生まれた類似ユーザーが最もCPAが低いか」「どのソースが最もROASが高いか」をデータに基づいて比較します。例えば、アパレルECサイトにおいて、「購入完了者」全体の類似リストよりも、「特定の高価格帯ブランドAの購入者」の類似リストの方が、結果的に全体のROASが高くなる、といった発見があるかもしれません。このようなテストを通じて、自社だけの「勝利の方程式」を見つけ出し、継続的に成果を改善していくことが可能になります。

主要広告プラットフォームとの比較:YDA類似ユーザーの独自性とポジショニング

類似ユーザーを探し出す機能は、YDAだけでなく、Google広告やMeta広告(Facebook、Instagram)といった主要なプラットフォームにも存在します。それぞれの機能には思想や特性に違いがあり、自社の目的や戦略に応じて使い分けることが、広告成果を最大化する上で不可欠です。ここでは、獲得型広告という観点に絞って、各プラットフォームの類似機能との違いを明確にし、YDAの独自の立ち位置を浮き彫りにします。

Google広告:「最適化されたターゲティング」との比較

Google広告では、従来の「類似セグメント(Similar Segments)」が進化し、現在は「最適化されたターゲティング(Optimized Targeting)」という機能に統合されています。この機能は、広告主が設定したオーディエンスリスト(リターゲティングリストなど)を基点としながらも、GoogleのAIが「コンバージョンする可能性が高い」と判断したユーザーに、リストの範囲を超えて自動的にリーチを拡張していくものです。

-

思想の違い:「手動コントロール」のYDA vs 「自動最適化」のGoogle

両者の最大の違いは、広告主の「コントロール範囲」にあります。YDAでは、広告主が自ら類似度を1~10段階で選び、リストを手動で作成し、除外設定も細かく行います。つまり、広告主の意図や戦略を運用に反映させやすい「手動コントロール性」が大きな特徴です。

一方、Googleの最適化されたターゲティングは、その名の通りAIによる「自動最適化」が思想の根幹にあります。リーチをどこまで広げるか、どのようなユーザーを類似と判断するかの大部分はAIのブラックボックスに委ねられており、広告主の介入できる範囲は限定的です。これは、運用の手間が省けるというメリットがある反面、意図しないターゲットに配信が広がってCPAが高騰したり、なぜ成果が良かったのか(悪かったのか)の要因分析が難しかったりするというデメリットも併せ持ちます。 -

戦略的ポジショニング

したがって、「AIに任せて効率的にコンバージョンを最大化したい」というニーズが強い場合はGoogle広告が適しています。しかし、「自社の知見に基づき、ターゲットを厳密にコントロールしたい」「テストを繰り返して独自の勝ちパターンを構築し、運用ノウハウを社内に蓄積したい」と考える戦略的な広告主にとっては、YDAの「手動コントロール性」が極めて大きな戦略的価値を持ちます。

Meta広告(Facebook/Instagram):「類似オーディエンス」との比較

Meta広告の「類似オーディエンス(Lookalike Audience)」は、YDAの類似ユーザーと機能的に非常に似ており、ソースリストを基に、類似度(1%~10%)を指定してリストを作成します。しかし、その根底にあるデータの源泉が大きく異なります。

-

データの源泉の違い:「匿名行動データ」のYDA vs 「自己申告データ」のMeta

YDAの強みが、Yahoo! JAPANのエコシステム内でのユーザーの「匿名化された行動履歴」にあるのに対し、Metaの最大の強みは、ユーザーが自らプロフィールに登録した「実名や勤務先、役職、学歴、ライフイベント(婚約中、新婚など)」といった、極めて正確な「自己申告データ」にあります。

この違いは、特にBtoB(企業向けビジネス)広告において顕著に現れます。Meta広告では、「特定の業界の部長職以上」といった、極めて具体的なビジネスセグメントをターゲットに設定し、その類似オーディエンスを作成することが可能です。これは、行動データからは類推が難しい領域であり、BtoB広告におけるMetaの大きな優位性となっています。

一方で、BtoC(消費者向けビジネス)、特に日本国内の多様な趣味嗜好やライフスタイルを持つユーザーへの広範なアプローチにおいては、Yahoo!ニュースの閲覧傾向やYahoo!知恵袋での質問内容、Yahoo!ショッピングでの購買履歴など、日々の生活に密着した膨大な「行動データ」を持つYDAが独自の強みを発揮します。 -

戦略的ポジショニング

明確な役職や業界をターゲットとするBtoB商材であればMeta広告が第一選択肢となるでしょう。しかし、幅広い消費者層をターゲットとする多くのBtoC商材や、日本市場特有の文化やトレンドに根ざした商品・サービスにおいては、YDAの類似ユーザーがより効果的な場合があります。

YDA類似ユーザーを選ぶべき戦略的理由

以上の比較から、YDAの類似ユーザーは以下のようなニーズを持つ企業や広告運用者にとって、最適な選択肢となり得ます。

- 日本市場のユーザー行動を深く理解したターゲティングを行いたい。

- AIのブラックボックスに依存せず、自社の仮説と検証に基づいて運用を最適化したい。

- 類似度や除外設定を細かくチューニングし、パフォーマンスを極限まで高めたい。

- 広告運用を通じて、他社には真似のできない独自のノウハウを資産として蓄積したい。

YDAの類似ユーザーは、単なる一つの機能ではなく、企業のマーケティング戦略における明確な「意思」を反映できる、戦略的なターゲティング手法なのです。

類似ユーザーの精度改善について

YDAの類似ユーザー機能は、一度リリースされて終わりではなく、Yahoo! JAPANによって定期的にアップデートが行われ、そのターゲティング精度は継続的に向上しています。ここでは、近年のアップデートによってどのような改善がなされたのか、その内容と戦略的な意味についてご紹介します。

様々な指標の追加によるターゲティング精度の向上

類似ユーザーを判別するための指標として、従来からYahoo! JAPAN内の行動履歴やユーザー属性が活用されてきました。近年の重要なアップデートでは、これらの基本的な指標に加え、Yahoo! JAPANが提供する各サービスコンテンツ内での、より具体的で深い行動履歴や実績データが、新たな判断指標として追加されるようになりました。

例えば、以下のようなデータです。

- 「Yahoo!ニュース」での記事閲覧履歴:特定ジャンルの記事を熱心に読んでいるか、コメントを投稿しているかなど。

- 「Yahoo!不動産」での物件検索履歴:どのエリアの、どのような間取り・価格帯の物件を頻繁にチェックしているか。

- 「Yahoo!ファイナンス」での銘柄閲覧履歴:特定の株価や投資信託の情報をフォローしているか。

- 「GYAO!」や「Yahoo!テレビ」での動画視聴履歴:どのようなジャンルの番組や動画を好んで視聴しているか。

これらの多角的な指標が加わったことの戦略的な意味は非常に大きいものです。これにより、ユーザーの表面的なデモグラフィック情報だけでは決して捉えることのできない、「今、この瞬間、何に強い興味を持っているか」という、より深いインテント(意図・目的)を、これまで以上に正確に捉えることが可能になりました。例えば、「Yahoo!不動産で都心のタワーマンションの情報を熱心に調べている」ユーザーは、高級家具や住宅ローン、最新家電といった関連商材にとって、極めて質の高い見込み顧客である可能性が高いと判断できます。このように、各専門領域での具体的な行動データを活用することで、類似ユーザーのターゲティング精度は飛躍的に向上し、より広告主のビジネスに直結したユーザー群の抽出が期待できるのです。

直近データの参照による機会損失の防止

以前の類似ユーザー機能では、ソースリストのデータをAIが学習し、類似ユーザーリストを生成・蓄積するために、最大で30日程度の期間が必要でした。そのため、リストを作成してもすぐには十分なユーザー数にリーチできず、特に短期間のキャンペーンなどでは活用が難しいという課題がありました。これは、広告主にとって大きな「機会損失」につながっていました。

しかし、近年のアップデートによりこの仕様は大幅に改善され、現在はソースリストの**最新のデータのみを参照して、迅速に広告配信を開始する**ことが可能になりました。これにより、リスト作成後のタイムラグが大幅に短縮され、広告主は市場の変化や新たなトレンドに素早く対応することができます。

この改善がもたらす戦略的価値は計り知れません。例えば、以下のようなシーンで絶大な効果を発揮します。

- トレンドや季節性の高い商材:急に話題になった商品や、季節限定のファッション、イベントのチケット販売など、鮮度が命の商材において、直近で購入したユーザーに似た層へ、間髪入れずにアプローチできます。

- 短期間のセールやキャンペーン:週末限定セールや数日間の特別キャンペーンなどでコンバージョンしたユーザーデータを元に、キャンペーン期間中に素早く類似ユーザーへ配信を広げ、さらなる売上拡大を狙うことができます。

このように、直近のデータをリアルタイムに近い形で反映できるようになったことで、類似ユーザーはより機動的で、変化の速い現代のマーケティング環境に即した、強力な武器へと進化したのです。

類似ユーザーの設定方法

ここでは実際にYahoo!ディスプレイ広告の類似ユーザーを設定する方法を解説します。

類似ユーザーを作成

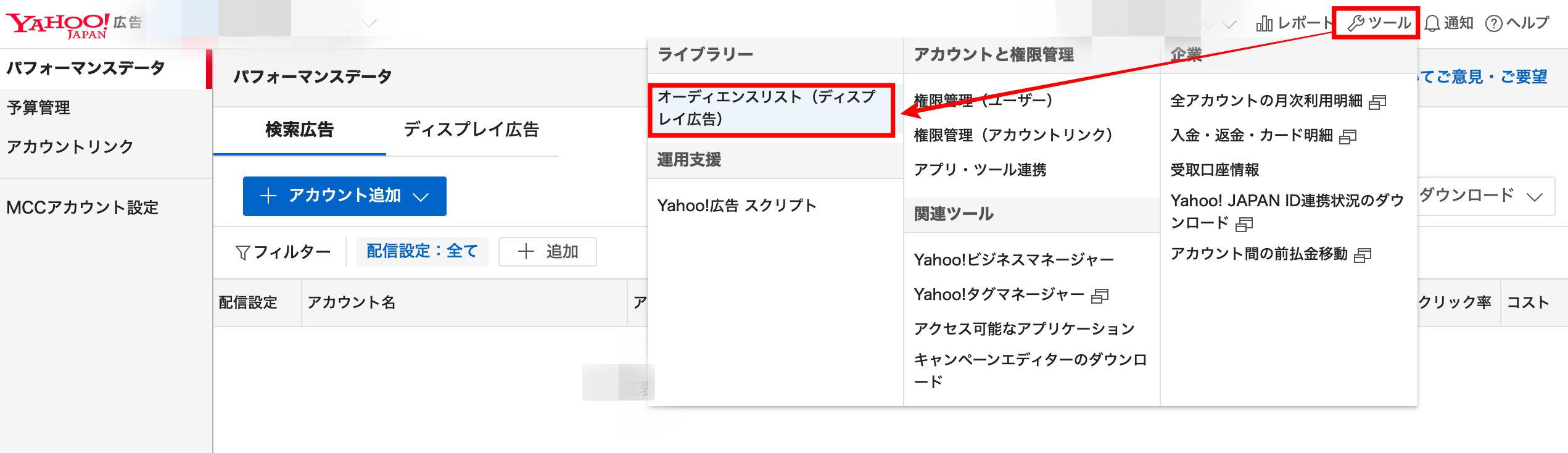

1.広告管理ツール右上にある「ツール」をクリックし、ライブラリーから「オーディエンスリスト」をクリック

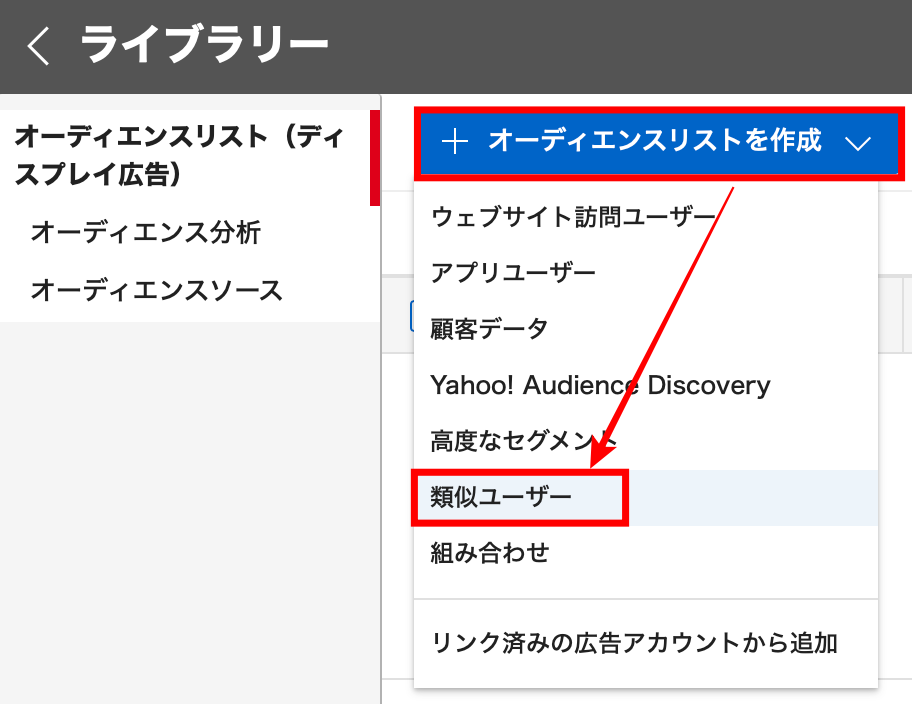

2.「+オーディエンスリストを作成」をクリックし「類似ユーザー」をクリック

3.オーディエンスリスト名を任意で入力し、基となるオーディエンスリストを選択します。

「類似度」を設定した後「作成」をクリックすれば完了です。

類似ユーザー活用時の注意点

類似ユーザーを効果的に活用するためには、その強力な機能を最大限に引き出しつつ、意図せぬ非効率を避けるためのいくつかの重要な「鉄則」があります。前述の「戦略的活用術」でも触れましたが、ここでは特に初心者の方が見落としがちな、最低限守るべき二大原則として、改めてその重要性を強調します。

除外設定を徹底し、広告費の無駄を根絶しよう

類似ユーザーキャンペーンを開始する前に、必ず実施しなければならないのが「除外設定」です。類似ユーザーは基本的に新規ユーザーのリストですが、システム上、ソースリストのユーザーや、既存のリターゲティング対象ユーザーが含まれてしまう可能性はゼロではありません。この除外設定を怠ると、新規顧客獲得が目的であるにもかかわらず、既に購入済みの顧客や、リターゲティングキャンペーンでアプローチ中のユーザーにも広告が配信されてしまい、貴重な広告費を無駄にしてしまいます。これは、穴の空いたバケツで水を運ぶようなものです。キャンペーンを開始する際は、「ソースリスト(元リスト)」と「すべてのリターゲティングリスト」を、類似ユーザーキャンペーンの広告グループから除外することを、運用上の絶対的なルールとしてください。この一手間が、キャンペーン全体の費用対効果を大きく左右します。

「類似度ごと」にリストを作成・管理する習慣をつけよう

類似ユーザーを作成する際に設定する「類似度」。この設定を一つだけで済ませてしまうのは、非常にもったいない運用です。成果を最大化するためには、**「類似度ごと」にリストを分けて作成し、それぞれを別の広告グループで管理する**ことを強く推奨します。例えば、「類似度1-3」「類似度4-6」「類似度7-10」といった形で、少なくとも2~3段階に分けてリストを作成しましょう。なぜなら、類似度によってユーザーの質(コンバージョン率)と量(リーチ数)は大きく異なるからです。これらを一つのリストでまとめて配信してしまうと、パフォーマンスが高いユーザー層と低いユーザー層が混在し、正確な効果測定や適切な入札単価の調整が非常に困難になります。初めは管理が少し複雑に感じるかもしれませんが、類似度ごとにリストを分けておけば、「類似度1-3のグループはCVRが高いから入札を強化しよう」「類似度7-10はCPAが見合わないから配信を停止しよう」といった、データに基づいた的確な判断が下せるようになります。広告運用に慣れ、より高度な最適化を目指す際には、この分割管理が不可欠となりますので、最初の段階から「類似度ごとのリスト作成」を習慣づけておくことが、将来の成功への近道です。

まとめ

本記事では、Yahoo!ディスプレイ広告(YDA)の「類似ユーザー」について、その基本的な仕組みから、具体的なメリット、そして成果を最大化するための戦略的な活用方法に至るまで、多角的に解説いたしました。

YDAの類似ユーザーは、コンバージョン実績のある優良顧客のデータに基づき、それに酷似した行動や属性を持つ、極めて質の高い新規ユーザーを効率的に発見し、アプローチすることを可能にする、現代の獲得型広告において不可欠な機能です。リターゲティング広告がCookie規制によってその影響力を弱めつつある中で、類似ユーザーはCPAを改善し、事業成長の新たなエンジンとなり得る、強力なソリューションと言えるでしょう。

その一方で、類似ユーザーの効果は、元となるソースリストの「質」「量」「鮮度」に大きく依存するという、明確な特性も持ち合わせています。期待するような成果を得るためには、まず自社で質の高い1st Partyデータを蓄積・整備し、どのユーザーリストを元にすれば最も効果的かをテストし続ける、地道な改善活動が欠かせません。

ご紹介したように、類似度ごとにセグメントを分けて入札を最適化する戦略や、鉄壁の除外設定によって広告費の無駄をなくすといったテクニックを駆使することで、その効果をさらに高めることができます。また、YDAの類似ユーザー機能は定期的なアップデートによって常に進化しており、その精度は今後さらに向上していくことが期待されます。

コンバージョン数の伸び悩みや、新規顧客獲得の行き詰まりを感じているのであれば、それは既存の戦略を見直す絶好の機会です。本記事を参考に、ぜひYDAの類似ユーザーという強力な武器を手に取り、自社の広告運用を新たなステージへと引き上げてみてはいかがでしょうか。まずは質の高いソースリストを一つ選び、小額の予算からでもテストを開始してみることを強くお勧めいたします。そこから得られるデータと知見は、間違いなく貴社のマーケティング活動における貴重な資産となるはずです。

当社では、AI超特化型・自立進化広告運用マシン「NovaSphere」を提供しています。もしこの記事を読んで

・理屈はわかったけど自社でやるとなると不安

・自社のアカウントや商品でオーダーメイドでやっておいてほしい

・記事に書いてない問題点が発生している

・記事を読んでもよくわからなかった

など思った方は、ぜひ下記のページをご覧ください。手っ取り早く解消しましょう

▼AI超特化型・自立進化広告運用マシンNovaSphere▼

![デジマラボ [Digima Labo] by NpvaSphere(旧チャンキョメ)](https://digima-labo.com/wp-content/uploads/2023/06/logo_dezimalabo_2212763.png)